2021-2022学年统编版高中语文必修下册11.1《答司马谏议书》(课件35张)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文必修下册11.1《答司马谏议书》(课件35张) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 701.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-04-02 15:05:21 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

答司马谏议书

王安石

解题

答:答复、回复之意

司马谏议:指司马光。

因为当时的司马光任翰林学士、右谏议大夫,所以在此称之为“司马谏议”

书:古代的一种文体,即书信。

古人写信多有题目,说明写给谁。

信题多为“报......书”“与......书”“上......书”“答......书”等

知人论世——了解作者

王安石(1021-1086),字介甫,北宋临川人,北宋杰出的政治家、文学家,唐宗八大家之一。被封为“舒国公”,后改为“荆国公”,后人称“王荆公”。

主要作品:《伤仲永》《泊船瓜洲》《登飞来峰》

有《临川先生文集》《临川集拾遗》等。

王安石主张改革政治,在宋神宗的支持下,主持变法。但由于保守派的强烈反对,宗神宗动摇,变法失败。

知人论世——背景链接

宋神宗熙宁二年,王安石开始实行新法,遭到守旧派的强烈反对。时任右谏议大夫的司马光给王安石写了三封长信,抨击新政,要求王安石废弃新法,恢复旧制。于是王安石作了一封回信,辨明清白,表明自己的决心。

知人论世——知识拓展

王安石变法:熙宁二年(1069)——元丰八年(1085)

亦称“熙宁变法” “熙丰变法”。变法以发展生产、富国强兵、挽救宋朝的政治危机为目的,以“理财”“整军”为中心,涉及政治、经济、军事、社会、文化等多个方面,是中国古代史上继商鞅变法之后又一次规模巨大的社会变革运动。列宁称王安石为“中国11世纪的改革家”。

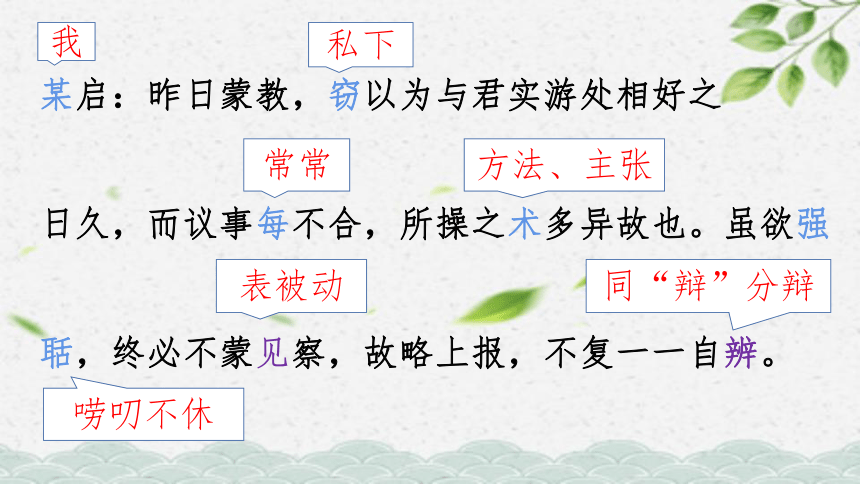

某启:昨日蒙教,窃以为与君实游处相好之

日久,而议事每不合,所操之术多异故也。虽欲强

聒,终必不蒙见察,故略上报,不复一一自辨。

我

私下

常常

方法、主张

表被动

同“辩”分辩

唠叨不休

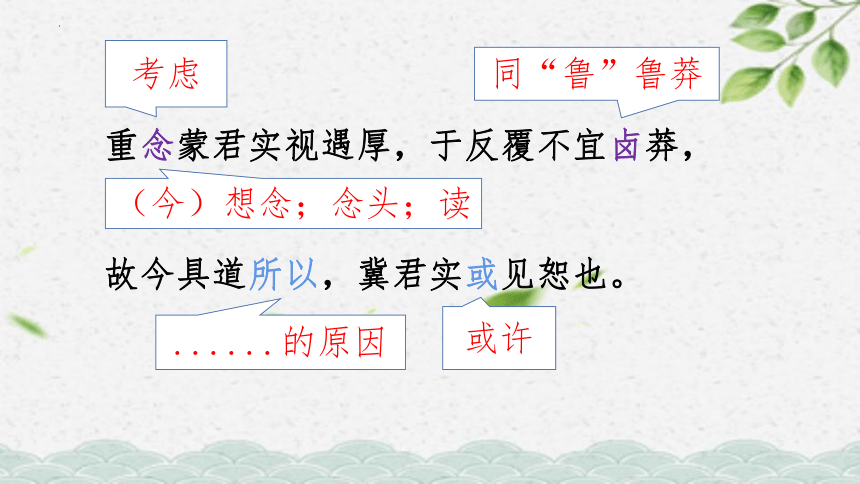

重念蒙君实视遇厚,于反覆不宜卤莽,

故今具道所以,冀君实或见恕也。

考虑

(今)想念;念头;读

同“鲁”鲁莽

......的原因

或许

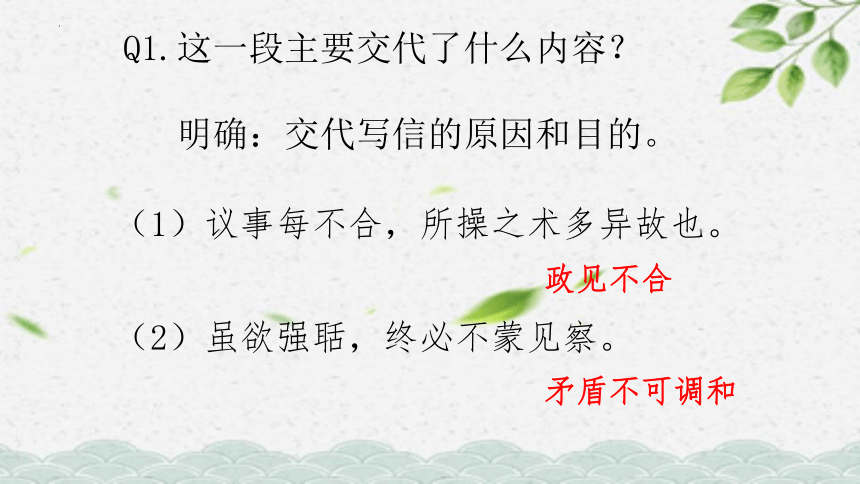

Q1.这一段主要交代了什么内容?

明确:交代写信的原因和目的。

(1)议事每不合,所操之术多异故也。

政见不合

(2)虽欲强聒,终必不蒙见察。

矛盾不可调和

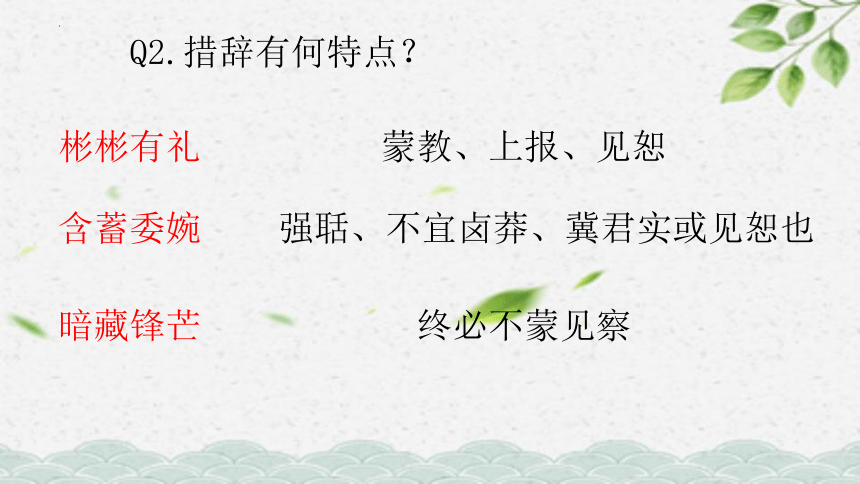

Q2.措辞有何特点?

彬彬有礼

蒙教、上报、见恕

含蓄委婉

强聒、不宜卤莽、冀君实或见恕也

暗藏锋芒

终必不蒙见察

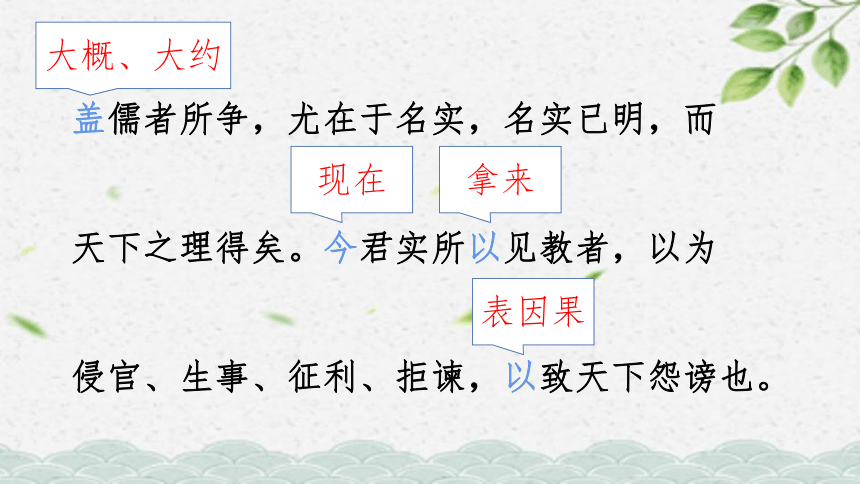

盖儒者所争,尤在于名实,名实已明,而

天下之理得矣。今君实所以见教者,以为

侵官、生事、征利、拒谏,以致天下怨谤也。

大概、大约

现在

拿来

表因果

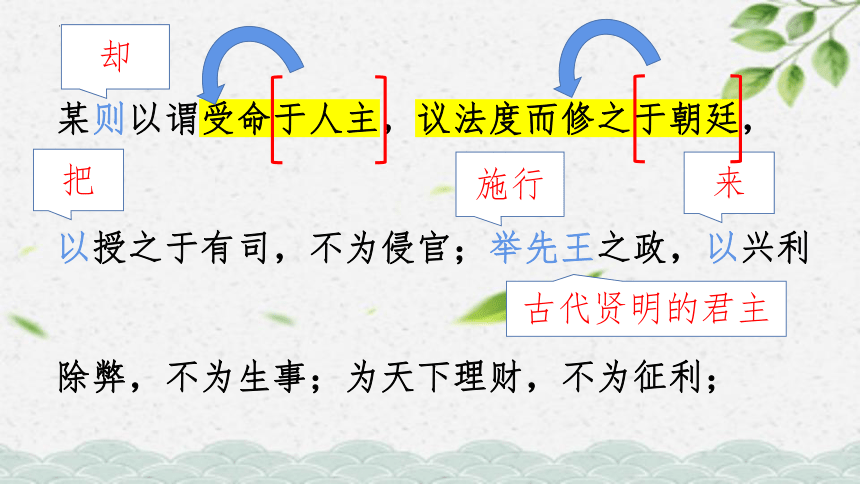

某则以谓受命于人主,议法度而修之于朝廷,

以授之于有司,不为侵官;举先王之政,以兴利

除弊,不为生事;为天下理财,不为征利;

却

把

施行

古代贤明的君主

来

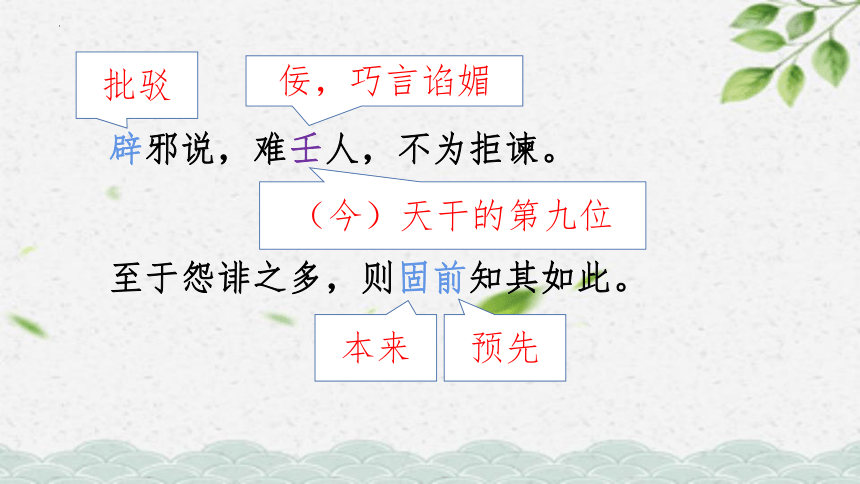

辟邪说,难壬人,不为拒谏。

至于怨诽之多,则固前知其如此。

批驳

佞,巧言谄媚

(今)天干的第九位

本来

预先

Q1.作者认为判断是非的标准是什么?

明确:名实已明,而天下之理得矣。

名:名称;形式 实:实际内容

名实之辩是中国哲学史和逻辑思想史上对名实关系的研究和争论。名正则言顺而事行。但站在不同立场,对同样一件事就会有不同的甚至完全相反的看法。

名实之辩

在《答司马谏议书》中:

名:司马光给新法冠上的罪名

实:王安石变法的实际内容(性质)

Q2.作者在第二段中批驳了司马光什么观点?

明确:侵官、生事、征利、拒谏,以致天下怨谤也。

(侵官、生事、征利、拒谏、致谤)

侵官

生事

征利

拒谏

天下怨谤

授之于有司

修之于朝廷

受命于人主

以兴利除弊

举先王之政

为天下理财

难壬人

辟邪说

固前知其如此也

怨诽之多,

司马光的言辞攻击、指责非难

王安石完美防守、守中有攻

Q3.第二段中王安石的辩论有何特点?

明确:1.思路清楚、逻辑明晰

2.抓住问题实质

3.言辞锐利、气势逼人、锋芒毕露

人习于苟且非一日,士大夫多以不恤国事、同俗

自媚于众为善,上乃欲变此,而某不量敌之众寡,

欲出力助上以抗之,则众何为而不汹汹然?

把

形容词作动词,献媚

上策

来

形容声势盛大或凶猛

盘庚不为怨者故改其度,度义而后动,

是而不见可悔故也。

盘庚之迁,胥怨者民也,非特朝廷士大夫而已。

不仅

适宜

考虑

计划

相怨,指百姓对上位者的怨恨

认为正确

盘庚迁殷是指商王盘庚继位后,为了挽救政治危机,决定迁都于殷(今河南安阳)。商汤建立商朝的时候,最早的国都在毫(bó,今河南商丘)。在以后三百年当中,都城一共搬迁了五次。这是因为王族内部经常争夺王位,发生内乱;再加上黄河下游常常闹水灾。同时在统治者之间,对王位的争夺也十分激烈,叔侄之间、兄弟之间等为争夺王位,常常展开你死我活的斗争。他们为私利把国家搞得混乱不堪。就不得考虑迁都的问题。自盘庚迁都殷后,商族才定居下来不再迁徙。从此,政局稳定,诸侯来朝,商朝遂强盛起来。

如君实责我以在位久,未能助上大有为,以

膏泽斯民,则某知罪矣;如曰今日当一切不

事事,守前所为而已,则非某之所敢知。

名词作动词,施恩惠

名词作动词,办(事)

否定判断

因为

来

Q1.这一段可以划分为几个部分?

明确:1.第一部分:指出当前朝廷现状

2.第二部分:盘庚迁都的事例

3.第三部分:提出两个假设

Q2.王安石为什么要进行变法?

明确: 人——“习于苟且”

士大夫——“不恤国事”“同俗自媚于众”

上——“欲变此”

Q3.王安石引用盘庚迁殷的史实有何作用?

王安石借“盘庚迁殷”说明反对者众多并不表明措施就有误,只要“度义而后动”,“是而不见可悔”,来表达变法的正确性、有效性,以及自己施行变法的坚定决心。

Q4.王安石对变法持有怎样的态度?

明确: 坚持变法、义无反顾

无由会晤,不任区区向往之至。

小,用作自称的谦辞

不胜

书信体

1、中心论点:反驳“侵官、生事、征利、拒谏、怨谤”

2、论据:

理论论据:①名实相符的原则

事实论据:①新法的实际情况 ②盘庚迁殷

3、论证方法: ①道理论证②举例论证

4.效果:使反驳建立在坚实的理论、实际原则基础之上

驳论文

Q.王安石有什么样的性格特点?

①敢想敢为:心中有变法想法时就付诸行动;

②坚定决心:在众多反对声中依旧坚持改革变法;③彬彬有礼:面对司马光的指责,在回复信中依旧礼貌答复。

思考探究

天下人“怨谤”“汹汹然”的根本原因是什么?

思考探究

天下人“怨谤”“汹汹然”的根本原因是什么?

新法触动了大官僚大地主的利益

以

1.所以见教者:拿来

2.以致天下怨谤也:表因果

3.以授之于有司:把

4.以兴利除弊:来

5.以不恤国事:把

6.助上以抗之:来

7.责我以在位久:因为

8.以膏泽斯民:来

介词

连词

介词

连词

介词

连词

介词

连词

以

介词:1)把,用,拿

2)依据,凭借,按照

3)因为,由于

4)同“于”,在。引出动作、行为发生的处所、时间

以

连词:1)相当于“地”

2)表转折,但是

3)表目的,以便

4)表并列,并且,而且

5)表因果,因为

答司马谏议书

王安石

解题

答:答复、回复之意

司马谏议:指司马光。

因为当时的司马光任翰林学士、右谏议大夫,所以在此称之为“司马谏议”

书:古代的一种文体,即书信。

古人写信多有题目,说明写给谁。

信题多为“报......书”“与......书”“上......书”“答......书”等

知人论世——了解作者

王安石(1021-1086),字介甫,北宋临川人,北宋杰出的政治家、文学家,唐宗八大家之一。被封为“舒国公”,后改为“荆国公”,后人称“王荆公”。

主要作品:《伤仲永》《泊船瓜洲》《登飞来峰》

有《临川先生文集》《临川集拾遗》等。

王安石主张改革政治,在宋神宗的支持下,主持变法。但由于保守派的强烈反对,宗神宗动摇,变法失败。

知人论世——背景链接

宋神宗熙宁二年,王安石开始实行新法,遭到守旧派的强烈反对。时任右谏议大夫的司马光给王安石写了三封长信,抨击新政,要求王安石废弃新法,恢复旧制。于是王安石作了一封回信,辨明清白,表明自己的决心。

知人论世——知识拓展

王安石变法:熙宁二年(1069)——元丰八年(1085)

亦称“熙宁变法” “熙丰变法”。变法以发展生产、富国强兵、挽救宋朝的政治危机为目的,以“理财”“整军”为中心,涉及政治、经济、军事、社会、文化等多个方面,是中国古代史上继商鞅变法之后又一次规模巨大的社会变革运动。列宁称王安石为“中国11世纪的改革家”。

某启:昨日蒙教,窃以为与君实游处相好之

日久,而议事每不合,所操之术多异故也。虽欲强

聒,终必不蒙见察,故略上报,不复一一自辨。

我

私下

常常

方法、主张

表被动

同“辩”分辩

唠叨不休

重念蒙君实视遇厚,于反覆不宜卤莽,

故今具道所以,冀君实或见恕也。

考虑

(今)想念;念头;读

同“鲁”鲁莽

......的原因

或许

Q1.这一段主要交代了什么内容?

明确:交代写信的原因和目的。

(1)议事每不合,所操之术多异故也。

政见不合

(2)虽欲强聒,终必不蒙见察。

矛盾不可调和

Q2.措辞有何特点?

彬彬有礼

蒙教、上报、见恕

含蓄委婉

强聒、不宜卤莽、冀君实或见恕也

暗藏锋芒

终必不蒙见察

盖儒者所争,尤在于名实,名实已明,而

天下之理得矣。今君实所以见教者,以为

侵官、生事、征利、拒谏,以致天下怨谤也。

大概、大约

现在

拿来

表因果

某则以谓受命于人主,议法度而修之于朝廷,

以授之于有司,不为侵官;举先王之政,以兴利

除弊,不为生事;为天下理财,不为征利;

却

把

施行

古代贤明的君主

来

辟邪说,难壬人,不为拒谏。

至于怨诽之多,则固前知其如此。

批驳

佞,巧言谄媚

(今)天干的第九位

本来

预先

Q1.作者认为判断是非的标准是什么?

明确:名实已明,而天下之理得矣。

名:名称;形式 实:实际内容

名实之辩是中国哲学史和逻辑思想史上对名实关系的研究和争论。名正则言顺而事行。但站在不同立场,对同样一件事就会有不同的甚至完全相反的看法。

名实之辩

在《答司马谏议书》中:

名:司马光给新法冠上的罪名

实:王安石变法的实际内容(性质)

Q2.作者在第二段中批驳了司马光什么观点?

明确:侵官、生事、征利、拒谏,以致天下怨谤也。

(侵官、生事、征利、拒谏、致谤)

侵官

生事

征利

拒谏

天下怨谤

授之于有司

修之于朝廷

受命于人主

以兴利除弊

举先王之政

为天下理财

难壬人

辟邪说

固前知其如此也

怨诽之多,

司马光的言辞攻击、指责非难

王安石完美防守、守中有攻

Q3.第二段中王安石的辩论有何特点?

明确:1.思路清楚、逻辑明晰

2.抓住问题实质

3.言辞锐利、气势逼人、锋芒毕露

人习于苟且非一日,士大夫多以不恤国事、同俗

自媚于众为善,上乃欲变此,而某不量敌之众寡,

欲出力助上以抗之,则众何为而不汹汹然?

把

形容词作动词,献媚

上策

来

形容声势盛大或凶猛

盘庚不为怨者故改其度,度义而后动,

是而不见可悔故也。

盘庚之迁,胥怨者民也,非特朝廷士大夫而已。

不仅

适宜

考虑

计划

相怨,指百姓对上位者的怨恨

认为正确

盘庚迁殷是指商王盘庚继位后,为了挽救政治危机,决定迁都于殷(今河南安阳)。商汤建立商朝的时候,最早的国都在毫(bó,今河南商丘)。在以后三百年当中,都城一共搬迁了五次。这是因为王族内部经常争夺王位,发生内乱;再加上黄河下游常常闹水灾。同时在统治者之间,对王位的争夺也十分激烈,叔侄之间、兄弟之间等为争夺王位,常常展开你死我活的斗争。他们为私利把国家搞得混乱不堪。就不得考虑迁都的问题。自盘庚迁都殷后,商族才定居下来不再迁徙。从此,政局稳定,诸侯来朝,商朝遂强盛起来。

如君实责我以在位久,未能助上大有为,以

膏泽斯民,则某知罪矣;如曰今日当一切不

事事,守前所为而已,则非某之所敢知。

名词作动词,施恩惠

名词作动词,办(事)

否定判断

因为

来

Q1.这一段可以划分为几个部分?

明确:1.第一部分:指出当前朝廷现状

2.第二部分:盘庚迁都的事例

3.第三部分:提出两个假设

Q2.王安石为什么要进行变法?

明确: 人——“习于苟且”

士大夫——“不恤国事”“同俗自媚于众”

上——“欲变此”

Q3.王安石引用盘庚迁殷的史实有何作用?

王安石借“盘庚迁殷”说明反对者众多并不表明措施就有误,只要“度义而后动”,“是而不见可悔”,来表达变法的正确性、有效性,以及自己施行变法的坚定决心。

Q4.王安石对变法持有怎样的态度?

明确: 坚持变法、义无反顾

无由会晤,不任区区向往之至。

小,用作自称的谦辞

不胜

书信体

1、中心论点:反驳“侵官、生事、征利、拒谏、怨谤”

2、论据:

理论论据:①名实相符的原则

事实论据:①新法的实际情况 ②盘庚迁殷

3、论证方法: ①道理论证②举例论证

4.效果:使反驳建立在坚实的理论、实际原则基础之上

驳论文

Q.王安石有什么样的性格特点?

①敢想敢为:心中有变法想法时就付诸行动;

②坚定决心:在众多反对声中依旧坚持改革变法;③彬彬有礼:面对司马光的指责,在回复信中依旧礼貌答复。

思考探究

天下人“怨谤”“汹汹然”的根本原因是什么?

思考探究

天下人“怨谤”“汹汹然”的根本原因是什么?

新法触动了大官僚大地主的利益

以

1.所以见教者:拿来

2.以致天下怨谤也:表因果

3.以授之于有司:把

4.以兴利除弊:来

5.以不恤国事:把

6.助上以抗之:来

7.责我以在位久:因为

8.以膏泽斯民:来

介词

连词

介词

连词

介词

连词

介词

连词

以

介词:1)把,用,拿

2)依据,凭借,按照

3)因为,由于

4)同“于”,在。引出动作、行为发生的处所、时间

以

连词:1)相当于“地”

2)表转折,但是

3)表目的,以便

4)表并列,并且,而且

5)表因果,因为

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])