第15课 我与地坛(节选) 课件

图片预览

文档简介

(共59张PPT)

第15课 我与地坛(节选)

1. 把握文章的脉络线索,学习文章描写、抒情与议论相结合的表达方式。

2. 赏析文中运用细节描写、景物描写的相关语句,学习借景抒情、融情于景的写作手法。

3. 梳理作者遭遇重大打击后的心路历程,学习作者面对充满挫折人生的顽强精神。

素养目标

我与地坛(节选)

史铁生(1951—2010),当代作家。北京人,1969 年赴陕西延安插队,后因病转回北京,后又患肾病并发展到尿毒症,2010年突发脑溢血逝世。自称“职业是生病,业余在写作”。1979年发表第一篇小说《法学教授及其夫人》,1983年加入中国作家协会。

他的创作比较突出地表现出对残疾人命运的关注。有的作品反映了他对社会与人生的某些带有哲理性的思考,语言优美,具有很强的表现力。

作者简介

主要作品 中短篇小说集:《我的遥远的清平湾》《 礼拜日》《命若琴弦》《往事》。散文随笔集:《我与地坛》《自言自语》《病隙碎笔》。长篇小说:《务虚笔记》。剧本:《死神与少女》《边走边唱》。

史铁生名言

1. 死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日。

2. 要么在恶梦中醒来,要么在美梦中睡去。

3. 当白昼的一切明智与迷障都消散了以后,黑夜要你用另一种眼睛看这个世界。

4. 不应该因为现实的不满意,就迁怒于那亘古的梦想,说它本来没有。

5. 对于心灵来说,人奋斗一辈子,如果最终能挣得个终日快乐,就已经实现了生命最大的价值。

6. 太阳,它每时每刻都是夕阳也都是旭日。当它熄灭着走下山去收尽苍凉残照之际,正是它在另一面燃烧着爬上山巅布散烈烈朝晖之时。

“我与地坛”是一个关系型题目。“我”和“地坛”在情感方面有一定的内在联系:既相互影响,又相互依存。原文较长,课文节选的是前两部分。

题目解说

写作背景

史铁生在21 岁时不幸下肢瘫痪,青春韶华遭遇的不幸让他在很长一段时间里精神几近崩溃。正是在这不寻常的心境下,他来到了北京的地坛公园。

残垣断壁所显现出的历史沧桑感让史铁生充分感受到时间永恒的伟力,感受到岁月流逝的无情。面对宇宙的浩渺和历史的凝重,史铁生在体悟到个人的微不足道、个人遭遇的无常和偶然的同时,也深刻体悟到一个不幸的人应该如何获得精神的解脱,得到灵魂的自救。在这种情况下,史铁生写下了《我与地坛》。

资料链接

生命中的那场暴雨

1971 年,是史铁生高中毕业后下放陕北第二年。那天他如常给生产队放牛,走到山里,突然天昏地暗,风沙四起,暴雨夹杂着冰雹劈头盖脸地砸了下来。回村之后史铁生就病倒了,数日不退的高烧伴随着腰腿的剧烈疼痛折磨着他。当地医院治不好,送回北京友谊医院,治了一年多,还是控制不住病情。结果,史铁生从开始时还能自己一步一步走进医院,直到父亲用轮椅把他推回了家。

写作对史铁生的意义

谈及写作对史铁生的意义,很多年后他总结道:“左右苍茫时,总也得有条路走,这路又不能再用腿去趟,便用笔去找。而这样的找,后来发现利于此一铁生,利于世间一颗最为躁动的心走向宁静。”史铁生曾说他其实未必适合当作家,是命运把他弄到这条路上来了。这条路他走得不明不白,不由得唠叨;走得孤单寂寞,不由得四下里张望;走得怵目惊心,不由得向着不知所终的方向祈祷。

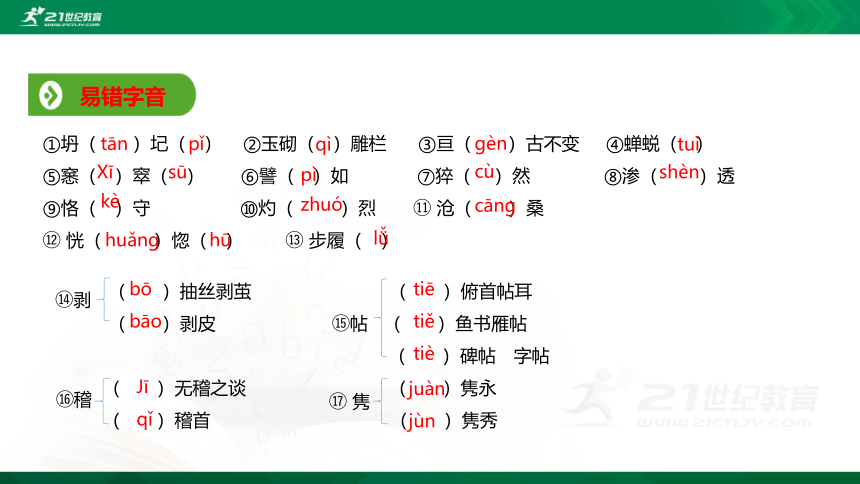

易错字音

①坍( )圮( ) ②玉砌( )雕栏 ③亘( )古不变 ④蝉蜕( )

⑤窸( )窣( ) ⑥譬( )如 ⑦猝( )然 ⑧渗( )透

⑨恪( )守 ⑩灼( )烈 沧( )桑

恍( )惚( ) 步履( )

tān pǐ

qì

gèn

tuì

Xī sū

pì

cù

shèn

kè

zhuó

cāng

huǎng hū

lǚ

bō

bāo

tiē

tiě

tiè

Jī

qǐ

juàn

jùn

( )抽丝剥茧 ( )俯首帖耳

( )剥皮 帖 ( )鱼书雁帖

( )碑帖 字帖

( )无稽之谈 ( )隽永

( )稽首 ( )隽秀

剥

稽

隽

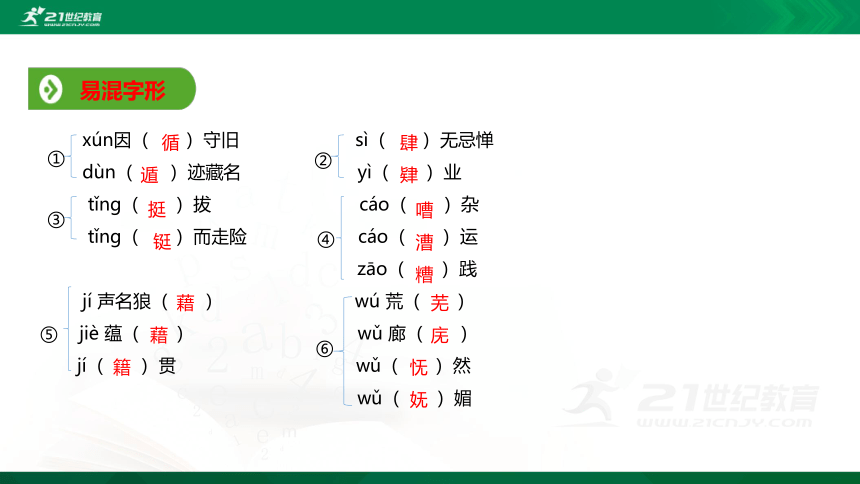

易混字形

芜

庑

怃

妩

循

遁

肆

肄

挺

铤

嘈

漕

糟

藉

藉

籍

②

xún因( )守旧 sì( )无忌惮

dùn( )迹藏名 yì( )业

tǐng( )拔 cáo( )杂

tǐng( )而走险 cáo( )运

zāo( )践

jí 声名狼( ) wú 荒( )

⑤ jiè 蕴( ) wǔ 廊( )

jí( )贯 wǔ( )然

wǔ( )媚

①

③

⑥

④

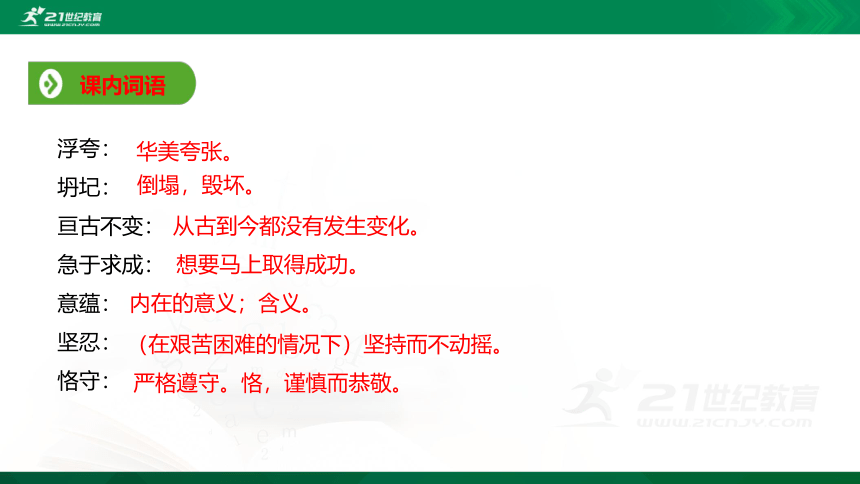

课内词语

浮夸:

坍圮:

亘古不变:

急于求成:

意蕴:

坚忍:

恪守:

华美夸张。

倒塌,毁坏。

从古到今都没有发生变化。

想要马上取得成功。

内在的意义;含义。

(在艰苦困难的情况下)坚持而不动摇。

严格遵守。恪,谨慎而恭敬。

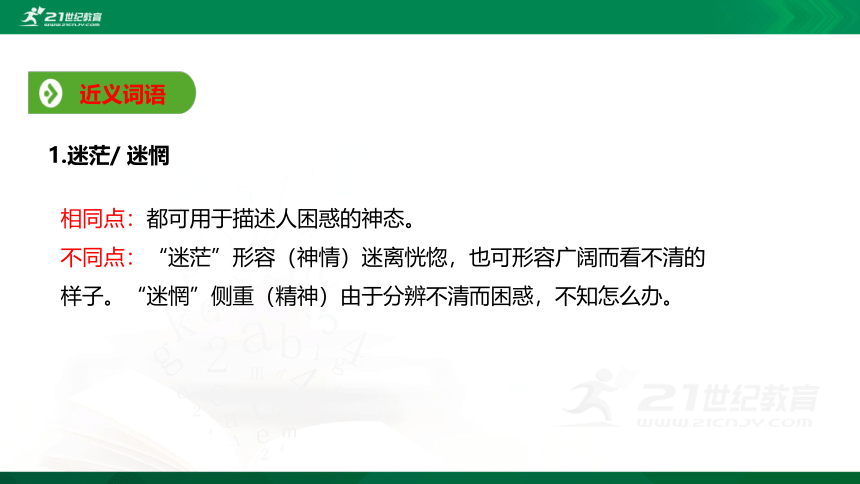

近义词语

1.迷茫/ 迷惘

相同点:都可用于描述人困惑的神态。

不同点:“迷茫”形容(神情)迷离恍惚,也可形容广阔而看不清的样子。“迷惘”侧重(精神)由于分辨不清而困惑,不知怎么办。

2.身临其境/ 设身处地

相同点:都可指身处某种境地。

不同点:“身临其境”表示亲自到了某个境地,多指亲自去体验。“设身处地”设想自己处在别人的地位或境遇中,侧重替别人着想。

3.朝不保夕/ 危在旦夕

相同点:都可形容情况危急。

不同点:“朝不保夕”指保得住早上,不一定保得住晚上,形容情况危急,难以预料。“危在旦夕”指危险就在眼前,没有“难以预料”的意思。

4.专心致志/ 聚精会神

相同点:都可形容十分专心,十分认真。

不同点:“专心致志”指一心一意,集中精神,侧重于把心思放在某件事上。“聚精会神”指集中精神,集中注意力,侧重指精神、态度。

1.拟人、排比:四百多年里,它一面剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃,淡褪了门壁上炫耀的朱红,坍圮了一段段高墙,又散落了玉砌雕栏,祭坛四周的老柏树愈见苍幽,到处的野草荒藤也都茂盛得自在坦荡。

仿用:三百多天里,它一面清洗了寺庙墙壁上鲜艳的涂料墙,洗刷了窗栏上沮丧的金黄,倾斜了一间间矮屋,又零落了青砖绿瓦,寺庙两边的松树愈见苍郁,四处的荒草藤蔓也恣肆地到处乱蹿。

修辞运用

2. 排比:幸好有些东西是任谁也不能改变它的。譬如祭坛石门中的落日,寂静的光辉平铺的一刻,地上的每一个坎坷都被映照得灿烂;譬如在园中最为落寞的时间,一群雨燕便出来高歌,把天地都叫喊得苍凉;譬如冬天雪地上孩子的脚印,总让人猜想他们是谁,曾在哪儿做过些什么,然后又都到哪儿去了……

仿用:大自然是美丽丰盈的,她恩赐予我们缤纷的色彩和无穷的启迪。譬如冬日里彤红的太阳,发出光和热,给人带来温暖;譬如春雨后翠绿的小草,充满生机和活力,给人带来希望;譬如清澈蔚蓝的天空,充满幻想和希望,引人孜孜追求;譬如浩瀚无际的宇宙,充满了神秘和未知,引人不断探索……

课文探究

1.作者说“地坛离我家很近。或者说我家离地坛很近”。两句话有什么区别?

双腿瘫痪前,作者的生命按常态进行,自然是以家为中心。

双腿瘫痪使作者的人生道路急转直下,他为了排解内心的苦闷与困惑,来到地坛,此时,地坛已经成为他精神的家园,灵魂栖息的所在。

表述的变化实质上表现了作者的心路历程。

2.第3段中,作者为什么说“这时候想必我是该来了”?

经历了四百多年的风风雨雨,地坛已褪去了往日的荣耀而变得荒芜冷落,这时“我”也忽地有了残疾,整个人失魂落魄,需要一个精神栖息地,所以作者说“这时候想必我是该来了”。

3.第4段中,在结构上有什么作用?

这段文字承上启下,并且设置了悬念:“它的意图”到底是什么?引发读者思考。由下文可知,作者正是在这里面对地坛的沉寂、沧桑和“自在坦荡”,不断地思考着该怎样活的问题,对生死做出了理智的选择,最终走向了成功。

① 写蜂儿,用移就(将用于甲事物的词语临时移来用于乙事物上)修辞手法,“朵”让人既感受到蜂儿停在空中时翅翼振动形成的如雾的形态,又有袖珍的花朵般的美。

② 运用拟人、比喻手法写蚂蚁、瓢虫等小昆虫都按自己的方式生存着,活动着;以及蝉蜕留在树干上的情态。

③ 写露水,用“轰然”修饰露珠“坠地”,大词小用,是夸张,又是以动衬静。

④ 用“摔开”与“万道金光”搭配,体现夸张突出的灿烂。

特点:园子荒芜但并不衰败,因为其间的动植物展现出蓬勃生机。

4.第5段景物描写运用了哪些表现手法?园子又具有怎样的特点?

这句话是史铁生面对自身困境所作的关于生与死的思考。

生以及生命中的遭遇是上天所给的事实,人要直面生命中的不幸和苦难。

死,可以摆脱和弃绝痛苦,但不是心灵的救赎之道,人要遵循自然规律,将“死”的问题搁置,珍视生命,珍视当下,从而树立活下去的信心。

5. “所以死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日”怎样理解这句话的含意?

连用六个“譬如”写古园的景物,六个“譬如”构成排比,从视觉、听觉和嗅觉的角度,从夕阳的灿烂、雨燕的高歌、孩子的脚印、苍黑的古柏、暴雨中的草木和泥土的气味,写到秋风里落叶的味道,博大与纤微,沉静与轻盈,古老与年轻,都显示了生命的激情,处处洋溢着生命的律动。人的生命又何尝不是如此?地坛给了作者一个生命的启示:生命的力量和永恒。

6.文中连用六个“譬如”写古园的景物,有什么作用?

连用五个“知道”,表现了母亲的善解人意以及对儿子的疼爱、理解、体谅和宽容。

五个“知道”与后面的“只是不知道”形成对比,表现了母亲在痛苦面前的无助和默默支撑的忍耐。

“当年我不曾想过”反衬出 “我”对母亲的深深歉意和对自己行为的痛彻心扉的悔恨,也反衬了母亲的伟大。

7.第二部分第二段,连用五个“知道”来写母亲,有什么作用?

这句话蕴含着作者对母亲的歉疚与忏悔,因为当时作者沉浸在自己的痛苦中,来不及为母亲着想,甚至来不及体会母亲的痛苦。

从“我”到“她的儿子”,说明作者是从旁观者的角度对自己当时的做法进行了否定。

8. “ 那时她的儿子还太年轻……要加倍的”这句话蕴含着作者怎样的感情?从“我”到“她的儿子”,人称上的变化说明了什么?

“我”所承受的,是“我”自己的不幸;母亲不但要承受“我”的痛苦,还要承受不能将这种痛苦现于形色的痛苦。她不但要想儿子今后的人生道路该怎样走,还要随时准备接受儿子自杀的噩耗。因此,作者说“这样一个母亲,注定是活得最苦的母亲”。

9.为什么说“这样一个母亲,注定是活得最苦的母亲”?

作者插入“我”与作家朋友的对话,由作家朋友的写作动机引出“我”自己的创作动机。由作家朋友为母亲着想的一番话引出自己的想法,为当时不能为母亲考虑而自责。

10.作者插入“我”与作家朋友的对话,是为了表现什么?

这句话表达了“我”对母亲的沉痛悼念。母亲的悲苦太深重了,所以说上天召她回去“也许是对的”,因为这对忍受着巨大苦难的母亲而言是一种解脱,作者也只能以此无奈地安慰自己。

11.品味“上天的考虑,也许是对的”这句话的丰富内涵。

“车辙”和“脚印”的交织,说明作者跋涉的每一步都有母亲的陪伴,都有母亲精神的支撑。而且“车辙”和“脚印”的交织还象征着地坛与母亲的重合——地坛不仅是“我”重拾生命信念的地方,更是“我”感受母爱最深的地方。

在结构上,这句话与本部分开头相呼应,完成了对母爱的诠释。

12.如何理解“这园中不单是处处都有过我的车辙,有过我的车辙的地方也都有过母亲的脚印”这句话?

内容小结

主题归纳

作者以自己的经历为基础, 叙述了自己多年来在地坛沉思流连所观察到的人生百态和对命运的感悟,讲述了人应该怎样看待生命中的苦难。文中母亲与地坛融为一体,地坛是“我”虚化了的母亲,母亲是“我”心中永远的地坛。文章借地坛抒发了作者关于生命、生存等问题的哲思,表达了对母亲无尽的思念。

深入探究

①第一处景物描写:那些看似沉寂、荒凉、萧瑟、幽深的景物中,充满醇厚沉重、超然博大的历史沧桑和喧嚣不已、生生不息的生命意识。荒凉残破的景物描写正与作者落魄的精神状态相吻合,曲折含蓄地反映了作者截瘫后,消极无奈、烦躁不安的心情。

②第二处景物描写:作者走进地坛,思考人生,他把自己双腿残疾渴望行动自由的愿望寄寓在活动自由的昆虫身上,把对人生的迷惑比况在小昆虫身上,把对前途的迷茫和抗争寄寓到蜂儿那里……昆虫们用自己的方式向作者展示着缤纷的生命世界。这喧嚣不已、生生不息的生命意识给了作者深深的启迪:人应该积极乐观地生活,勇敢地面对现实。

1. 《我与地坛》(节选)中第一部分有三处集中的景物描写,而且取景深度与广度不断扩展。第一处展现了地坛颓圮冷落之中的苍幽,第二处展现了地坛中小生灵的生机与活力,第三处展现了地坛景物的镇静、坦然。这三处景物描写对于作者获得生命启示,分别有什么作用?

③第三处景物描写:六个“譬如”的排比铺陈,从视觉、听觉和嗅觉的角度,从夕照的灿烂、雨燕的高歌、孩子的脚印、苍黑的古柏、暴风雨中草木和泥土的气味,到秋风里的落叶的味道,都显示了生命的激情,处处洋溢着生命的律动。作者感悟到:这就是生命不息的永恒,是踏过坎坷走向辉煌的永恒。

这三处景物不是并列关系,第一处荒芜中透着生机,第二处卑微之物自在生存,第三处逆境之中与之抗争,所以这三处景物是递进关系。

(1)母亲形象:

① 深明大义的宽容形象。理解儿子的痛苦,自己隐忍,多次劝儿子出去走走,期望其能振作起来。担心儿子。母亲想帮助儿子却不知道怎样帮,只能无言地帮儿子上轮椅,悄悄地注视儿子的背影及焦急地四处寻找儿子。我们看到了一个坚忍伟大,甘愿为儿子默默承担一切的母亲形象。

② 忍受苦痛的坚韧形象。母亲一方面忧心忡忡,另一方面深明大义,她需要反复说服自己才能看着残疾的儿子隐入地坛。她隐藏着内心的苦痛,为儿子不懈地四处奔走,一趟趟地跑劳动局为儿子找工作,到处找大夫,打听偏方,为了儿子不懈努力。而她自己除了忍受内心的苦痛外,还要忍受疾病的折磨。

2. 《我与地坛》中第二部分是对母亲的怀念,请概括母亲的形象,并说说作者追思中怀有痛悔的原因。

③ 体贴入微的关怀形象。对儿子细心照料,当儿子发疯似的摔打东西时,母亲并没有嗔怪他、阻止他,只是默默地承受着一切。这位母亲对儿子怀有深深的希望,希望儿子过得快乐,比自己幸福,比自己活得更好,她就心满意足了。

(2)作者痛悔的原因:

20 多岁的儿子瘫痪了,母亲活得最苦、最痛。没有谁能替她着想,没有谁能理解她内心的疼痛。而她却要理解苦难,理解儿子。那个时候作者年少不经事,许多事情来不及为母亲着想,而这一不成熟的过往与对母亲感受的忽略就是作者日后一直深深忏悔的症结所在。

最开始,作者是不理解母亲的,当时的他时时刻刻想着的是自己的不幸命运。等他真正读懂母亲,体会到“儿子的不幸在母亲那儿总是要加倍的”时,母亲却永远地离开了他。当作者回顾当时自己的心路历程以及由此而给母亲带来的麻烦、痛苦时,他的内心充满了对母亲的怀念和愧疚之情。

本文节选自史铁生的散文《我与地坛》,是全文的第一、二部分,这两部分从内容上看是紧密联系的,第一部分写“我”与地坛的故事,第二部分写在地坛这个大背景下“我”与母亲的故事。所选部分涉及两个话题,一个话题是“我”在突遭双腿瘫痪的不幸后对于生死的深沉思考,重点写地坛对“我”的启迪;一个话题是“我”悔恨在母亲过早去世后才理解了母爱的无私与伟大,着重写母亲对“我”的影响与激励。

文章有一定的哲理意味。从主题思想上看,两部分浑然一体,地坛使“我”平和豁达地看待死亡,解决了为什么生的问题;母亲使“我”找到了生存的意义,解决了怎么活的问题。地坛、母亲,都给过“我”关于生命的启示,可以说,地坛是“我”虚化了的母亲,母亲是“我”心中永远的地坛。

3.节选部分中,前后两部分之间有着怎样的联系?

① 文句隽永而富有哲理。

如“地坛离我家很近。或者说我家离地坛很近”“死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日”,这些诗一样的语言,给人启迪,令人回味无穷。再如“祭坛石门中的落日,寂静的光辉平铺的一刻,地上的每一个坎坷都被映照得灿烂”,常人眼中衰败的落日、泥泞的沟坎都被作者描绘得如此壮丽,其中寄寓着这样的哲理:生命充满苦难,历经苦难的人生也能够辉煌和灿烂。

② 新鲜而奇崛的语言。

如“四百多年里,它一面剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃,淡褪了门壁上炫耀的朱红,坍圮了一段段高墙,又散落了玉砌雕栏……”这些句子中对动词的特殊使用,写出了地坛的沧桑变化和破败相,淡化了地坛当年富丽的面貌,却突出了其现在“剥蚀”“淡褪”“坍圮”“散落”的情状,而荒园的破败又烘托了落魄者的精神状态。

4.本文语言极富特色,情感真挚动人,你能举例说明吗?

③ 描写、议论、抒情完美融合。

文中对“蜂儿”“ 蚂蚁”“ 瓢虫”“ 蝉蜕”“ 露水”等一系列事物都作了细致精彩的刻画描写。描写中,读者分明能感到一种生命的涌动,感到作者对生命的一种感情。由此作者写道:“一个人,出生了,这就不再是一个可以辩论的问题,而只是上天交给他的一个事实。”这样作者将细致的描写、强烈的抒情、深刻的议论完美地融合在一起。

观点一:我们要努力寻找自己的精神家园。每个人都需要一个宁静的港湾,需要一个透视灵魂的湖泊,需要一份千古永恒的关照。长期生活在忙忙碌碌中,戴着面具扮演着不同角色的我们,只有找到自己的精神家园,人生才会变得更真实,更有价值。

观点二:我们要学会在自然中寻求生命的宁静。史铁生在地坛里不仅悟到了自己生命的渺小和美丽,也悟到了人的生和死是自然的安排,人生的关键是怎么活的问题。自然给了我们一片宁静,那天空中的落日,那高歌的雨燕,那雪地上孩子们的脚印,还有那雨后草木和泥土的气味,无不给我们以美的享受,无不给我们的心灵以宁静的慰藉。这是一种诗意的回归,这是忘却繁杂和纷乱的另一个世界。只有在这个世界里才能找到千古的宁静,才能找到自我。

5.读完课文,史铁生的事迹对我们当代中学生有什么启迪?

在《我与地坛》(节选)中,人生的苦难经史铁生咀嚼,竟焕发出神奇、瑰丽的光彩,显示出独特的魅力。

① 妙用对比手法。

文中多处采用对比手法,从而有效地传达了“我”的种种感悟与思考。如写地坛荒芜但并不衰败、充满生机,与“我”的残疾自伤对比,“我”从中找到了生存的信心和勇气。“我”不顾母亲的感受常来地坛,与母亲承受痛苦而事事顺着“我”对比;“我”在母亲逝世后来地坛想看到母亲的身影而母亲已不在,与过去母亲常来地坛看“我”而“我”却不理她对比,表达了“我”的自责、悔恨和对母亲的怀念。

6.分析本文的写作特色。

② 充满哲理意味。

《我与地坛》(节选)更多的是记述自己的人生经历和心路历程,带有自传、自省、自诉的意味。文中也写景,但不是对景物的客观描摹,更多的是将景物与自己的感受结合起来,写景中夹杂着叙事、抒情和议论,表达自己对人生、对世界的看法,因此文章充满了哲理意味。

③ 双线交织,结构严密。

本文有两条线索,一明一暗,并且因地坛而交织。明线写地坛的博大、宽广以及“我”的成长、成熟,暗线写无私、伟大的母爱。明暗两条线索结合行文,突出了文章的主题。

课堂巩固训练

1.下列句子中加色成语的运用,错误的一项是( )

A. 被动挨打的尴尬,疲于奔命的险境,猝不及防的惊喜,绝处逢生的狂欢,让这支球队在比赛首场就经历了“最长的一天”。

B. 在此次专题教育活动中,“察病灶”须严,“找病根”要实,要做全方位、立体式的检查,抽丝剥茧,抓住实质。

C. 燕国本来就没有多少法家拂士、强将劲卒,反而因循守旧故步自封,燕王喜和燕丹又是这般赏罚不明,亡国是迟早的事。

D. 穿过那段斑驳的照壁和其下长势正旺的一大片灰灰菜,几只不知从哪里蹿出来的野猫将他吓得魂不守舍,心惊肉跳。

答案:A

解析:A项,“猝不及防”,事情突然发生,来不及防备。不能用于形容“惊喜”等情绪。B项,“抽丝剥茧”形容分析事物极为细致,而且一步一步很有层次。使用正确。 C项,“因循守旧”指的是沿袭旧规,不思革新,死守老一套,缺乏创新的精神。使用正确。 D项,“魂不守舍”形容精神分散、恍惚,意念不能集中、自持。使用正确。

2. 填入横线处的词语,全都正确的一项是( )

① 以前,读有关青藏高原的文字,早就悠然神往;现在, ___________ ,更是觉得这壮美的山河让我的灵魂腾空而起,翩翩翱翔。

② 奸臣当道的情况下,耿介直言、忠贞不贰的臣子,又有哪一个不是___________ ,危如累卵。

③ 从表象看,这是一篇揭示青少年成长和教育问题的小说,但文本深处却是指向现代人生存的孤独与精神的___________。

A. 身临其境 危在旦夕 迷惘

B. 身临其境 朝不保夕 迷惘

C. 设身处地 朝不保夕 迷茫

D. 设身处地 危在旦夕 迷茫

答案:B

解析:句子强调的是自己身处其中,用“身临其境”比较恰当;② 社会环境恶劣,早晨不知晚上的命运,用“朝不保夕”更恰当;③ 句中指精神上迷失,不知所措,选“迷惘”恰当。

3.请以“立志”为话题,仿写画线的句子,使之构成排比,段落完整。

徒有万般“羡鱼”心,而无一丝“结网”意,结果定会一事无成。有的人希望成为爱迪生式的“发明大王”,可是畏于钻研科学知识之难;______________________________________________________________,_________________________; ______________________________________,___________________________________;有的人愿自己成为体育明星,却怠于“闻鸡起舞”进行训练。如此心怀鸿鹄之志,而身属燕雀之行,连一条小小的鱼都捉不到,更何况要实现那远大的志向呢!

有的人想继莫泊桑之后再夺“短篇小说之王”的桂冠

但又慑于常年练笔之艰辛

却惰于在五线谱的田地里埋首耕耘

有的人想一鸣惊人成为“音乐巨匠”

4.请仿照下面给出的示例,另写两句话。要求语意连贯,句式一致。

示例:你如果想得到聪慧,就将自己变成一尾金鱼,到书籍的海洋中去遨游。

答案:示例你如果想得到甜蜜,就将自己变成一只蜜蜂,到鲜花的世界中去采集。

你如果想拥有广阔,就将自己化成一只雄鹰,到天空的怀抱里去飞翔。

5.阅读下面的一段文字,概括史铁生散文的四个特点。

翻开史铁生的散文,你会不知不觉地被他那平实的文字吸引,更会情不自禁地被作品中的真情打动。哲理一词似乎是神秘的、深奥的,其实它就在我们身边。史铁生用他的笔在平实的叙述中向人们阐述了人生的哲理。画家会用浓重的色彩和奇特的视觉构图抒发悲怆情感,而史铁生却运用朴实无华的语言来描述他的特殊经历,其作品在看似平实的语言中充满悲怆情绪。

答案:①文字平实(平实的叙述、语言朴实、平实的语言) ②感情真挚(蕴含真情) ③ 具有哲理(哲理性强) ④ 充满悲怆情绪

解析:从第1句可以概括出“平实”和“真情”,从第2句可以概括出“哲理”,最后一句可以概括出“悲怆”。

6.根据要求在横线上写对联。

著名作家史铁生未能走过2010年的最后一天。12月31日凌晨3 时多,59岁的史铁生因脑溢血去世。从20岁起就坐轮椅的史铁生,一生用生命在写作,这样的作家太值得人们敬重,太值得人们怀念。

请你为史铁生写一副挽联,表达哀思或景仰之情。要求:嵌进作家的名字,或嵌进作家的作品名;上下联均不超过12 个字。

上联:______________________

下联:______________________

答案:(示例一)上联:史一样的作品 下联:铁一样的生命

(示例二)上联:病隙碎笔写人生点滴 下联:命若琴弦拨金铁之声

7.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过10 个字。

一篇好的散文,总能写出一种独有的“情致”来。①____________

_______也就是情趣(性情、志趣)和风味。它和所写的内容自然有关;但它②_________________,而是透过全部内容所表现、散发出的那种气韵、味道或笔致,这当然和作家的气质、性情即风格有关。从某种意义上也可以说:散文就是③_____________________________。

所谓“情

并非内容本身

致”

一种抒发“情致”的艺术

8.请从表现手法的角度,鉴赏史铁生《我与地坛(节选)》中的一段文字。

摇着轮椅在园中慢慢走,又是雾罩的清晨,又是骄阳高悬的白昼,我只想着一件事:母亲已经不在了。在老柏树旁停下,在草地上在颓墙边停下,又是处处虫鸣的午后,又是鸟儿归巢的傍晚,我心里只默念着一句话:可是母亲已经不在了。把椅背放倒,躺下,似睡非睡挨到日没,坐起来,心神恍惚,呆呆地直坐到古祭坛上落满黑暗然后再渐渐浮起月光,心里才有点明白,母亲不能再来这园中找我了。

答案:用反复(整散结合)的手法,写出了作者对母亲逝去的强烈伤痛和对母亲无尽的思念之情。

解析:节选部分共三个句子,每个句子最后都点出母亲已经不在了这一事实,反复使用,起到强调的作用。

9.郁达夫、朱自清、史铁生都是有自我风格的作家,请选择一位,侧重从语言运用方面拟写颁奖词。下面是“华语文学传媒大奖”授予余光中先生“2003 年度散文家”的颁奖词,可作参照。

[示例]余光中的散文雍容华贵。他的写作接续了散文的古老传统,也汲取了诸多现代元素。感性与知性,幽默与庄重,头脑与心肠交织在一起,构成了他独特的散文路径。他渊博的学识,总是掩饰不了天真性情的流露;他雄健的笔触,发现的常常是生命和智慧的秘密。他崇尚散文的自然、随意,注重散文的容量与弹性,他探索散文变革的丰富可能性,同时也追求汉语自身的精致、准确与神韵。

答案:[示例]史铁生的散文睿智理性。他的写作与他的生命完全同构在一起,他用残缺的躯体,写出最为健全而丰满的思想。深远与朴素,睿智与朴实,激情与从容融合在一起,构成了他散文的独特风格。他睿智的言辞,照亮我们日益幽暗的内心;他真切的情感,毫无做作之态和粉饰之意。他的散文用语平易,贴切自然,却表现了精辟的内涵;他的散文寄寓哲思,严谨思辨,能促人反省和思悟。

10.仿照下面的一段话,以“大自然是美丽丰盈的,她赐予我们缤纷的色彩和无穷的启示”为开头,另写一段话。

[示例]幸好有些东西是任谁也不能改变它的。譬如祭坛石门中的落日,寂静的光辉平铺的一刻,地上的每一个坎坷都被映照得灿烂;譬如在园中最为落寞的时间,一群雨燕便出来高歌,把天地都叫喊得苍凉;譬如冬天雪地上孩子的脚印,总让人猜想他们是谁,曾在哪儿做过些什么,然后又都到哪儿去了……

答案:(示例)大自然是美丽丰盈的,她赐予我们缤纷的色彩和无穷的启示。譬如冬日里彤彤的太阳,发出光和热,给人带来温暖;譬如春雨后翠绿的小草,充满生机和活力,给人带来希望;譬如清澈蔚蓝的天空,充满幻想和希望,引人孜孜追求;譬如浩瀚无际的宇宙,充满了神秘和未知,引人不断探索……

知易行难,重在行动

千里之行,始于足下

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

第15课 我与地坛(节选)

1. 把握文章的脉络线索,学习文章描写、抒情与议论相结合的表达方式。

2. 赏析文中运用细节描写、景物描写的相关语句,学习借景抒情、融情于景的写作手法。

3. 梳理作者遭遇重大打击后的心路历程,学习作者面对充满挫折人生的顽强精神。

素养目标

我与地坛(节选)

史铁生(1951—2010),当代作家。北京人,1969 年赴陕西延安插队,后因病转回北京,后又患肾病并发展到尿毒症,2010年突发脑溢血逝世。自称“职业是生病,业余在写作”。1979年发表第一篇小说《法学教授及其夫人》,1983年加入中国作家协会。

他的创作比较突出地表现出对残疾人命运的关注。有的作品反映了他对社会与人生的某些带有哲理性的思考,语言优美,具有很强的表现力。

作者简介

主要作品 中短篇小说集:《我的遥远的清平湾》《 礼拜日》《命若琴弦》《往事》。散文随笔集:《我与地坛》《自言自语》《病隙碎笔》。长篇小说:《务虚笔记》。剧本:《死神与少女》《边走边唱》。

史铁生名言

1. 死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日。

2. 要么在恶梦中醒来,要么在美梦中睡去。

3. 当白昼的一切明智与迷障都消散了以后,黑夜要你用另一种眼睛看这个世界。

4. 不应该因为现实的不满意,就迁怒于那亘古的梦想,说它本来没有。

5. 对于心灵来说,人奋斗一辈子,如果最终能挣得个终日快乐,就已经实现了生命最大的价值。

6. 太阳,它每时每刻都是夕阳也都是旭日。当它熄灭着走下山去收尽苍凉残照之际,正是它在另一面燃烧着爬上山巅布散烈烈朝晖之时。

“我与地坛”是一个关系型题目。“我”和“地坛”在情感方面有一定的内在联系:既相互影响,又相互依存。原文较长,课文节选的是前两部分。

题目解说

写作背景

史铁生在21 岁时不幸下肢瘫痪,青春韶华遭遇的不幸让他在很长一段时间里精神几近崩溃。正是在这不寻常的心境下,他来到了北京的地坛公园。

残垣断壁所显现出的历史沧桑感让史铁生充分感受到时间永恒的伟力,感受到岁月流逝的无情。面对宇宙的浩渺和历史的凝重,史铁生在体悟到个人的微不足道、个人遭遇的无常和偶然的同时,也深刻体悟到一个不幸的人应该如何获得精神的解脱,得到灵魂的自救。在这种情况下,史铁生写下了《我与地坛》。

资料链接

生命中的那场暴雨

1971 年,是史铁生高中毕业后下放陕北第二年。那天他如常给生产队放牛,走到山里,突然天昏地暗,风沙四起,暴雨夹杂着冰雹劈头盖脸地砸了下来。回村之后史铁生就病倒了,数日不退的高烧伴随着腰腿的剧烈疼痛折磨着他。当地医院治不好,送回北京友谊医院,治了一年多,还是控制不住病情。结果,史铁生从开始时还能自己一步一步走进医院,直到父亲用轮椅把他推回了家。

写作对史铁生的意义

谈及写作对史铁生的意义,很多年后他总结道:“左右苍茫时,总也得有条路走,这路又不能再用腿去趟,便用笔去找。而这样的找,后来发现利于此一铁生,利于世间一颗最为躁动的心走向宁静。”史铁生曾说他其实未必适合当作家,是命运把他弄到这条路上来了。这条路他走得不明不白,不由得唠叨;走得孤单寂寞,不由得四下里张望;走得怵目惊心,不由得向着不知所终的方向祈祷。

易错字音

①坍( )圮( ) ②玉砌( )雕栏 ③亘( )古不变 ④蝉蜕( )

⑤窸( )窣( ) ⑥譬( )如 ⑦猝( )然 ⑧渗( )透

⑨恪( )守 ⑩灼( )烈 沧( )桑

恍( )惚( ) 步履( )

tān pǐ

qì

gèn

tuì

Xī sū

pì

cù

shèn

kè

zhuó

cāng

huǎng hū

lǚ

bō

bāo

tiē

tiě

tiè

Jī

qǐ

juàn

jùn

( )抽丝剥茧 ( )俯首帖耳

( )剥皮 帖 ( )鱼书雁帖

( )碑帖 字帖

( )无稽之谈 ( )隽永

( )稽首 ( )隽秀

剥

稽

隽

易混字形

芜

庑

怃

妩

循

遁

肆

肄

挺

铤

嘈

漕

糟

藉

藉

籍

②

xún因( )守旧 sì( )无忌惮

dùn( )迹藏名 yì( )业

tǐng( )拔 cáo( )杂

tǐng( )而走险 cáo( )运

zāo( )践

jí 声名狼( ) wú 荒( )

⑤ jiè 蕴( ) wǔ 廊( )

jí( )贯 wǔ( )然

wǔ( )媚

①

③

⑥

④

课内词语

浮夸:

坍圮:

亘古不变:

急于求成:

意蕴:

坚忍:

恪守:

华美夸张。

倒塌,毁坏。

从古到今都没有发生变化。

想要马上取得成功。

内在的意义;含义。

(在艰苦困难的情况下)坚持而不动摇。

严格遵守。恪,谨慎而恭敬。

近义词语

1.迷茫/ 迷惘

相同点:都可用于描述人困惑的神态。

不同点:“迷茫”形容(神情)迷离恍惚,也可形容广阔而看不清的样子。“迷惘”侧重(精神)由于分辨不清而困惑,不知怎么办。

2.身临其境/ 设身处地

相同点:都可指身处某种境地。

不同点:“身临其境”表示亲自到了某个境地,多指亲自去体验。“设身处地”设想自己处在别人的地位或境遇中,侧重替别人着想。

3.朝不保夕/ 危在旦夕

相同点:都可形容情况危急。

不同点:“朝不保夕”指保得住早上,不一定保得住晚上,形容情况危急,难以预料。“危在旦夕”指危险就在眼前,没有“难以预料”的意思。

4.专心致志/ 聚精会神

相同点:都可形容十分专心,十分认真。

不同点:“专心致志”指一心一意,集中精神,侧重于把心思放在某件事上。“聚精会神”指集中精神,集中注意力,侧重指精神、态度。

1.拟人、排比:四百多年里,它一面剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃,淡褪了门壁上炫耀的朱红,坍圮了一段段高墙,又散落了玉砌雕栏,祭坛四周的老柏树愈见苍幽,到处的野草荒藤也都茂盛得自在坦荡。

仿用:三百多天里,它一面清洗了寺庙墙壁上鲜艳的涂料墙,洗刷了窗栏上沮丧的金黄,倾斜了一间间矮屋,又零落了青砖绿瓦,寺庙两边的松树愈见苍郁,四处的荒草藤蔓也恣肆地到处乱蹿。

修辞运用

2. 排比:幸好有些东西是任谁也不能改变它的。譬如祭坛石门中的落日,寂静的光辉平铺的一刻,地上的每一个坎坷都被映照得灿烂;譬如在园中最为落寞的时间,一群雨燕便出来高歌,把天地都叫喊得苍凉;譬如冬天雪地上孩子的脚印,总让人猜想他们是谁,曾在哪儿做过些什么,然后又都到哪儿去了……

仿用:大自然是美丽丰盈的,她恩赐予我们缤纷的色彩和无穷的启迪。譬如冬日里彤红的太阳,发出光和热,给人带来温暖;譬如春雨后翠绿的小草,充满生机和活力,给人带来希望;譬如清澈蔚蓝的天空,充满幻想和希望,引人孜孜追求;譬如浩瀚无际的宇宙,充满了神秘和未知,引人不断探索……

课文探究

1.作者说“地坛离我家很近。或者说我家离地坛很近”。两句话有什么区别?

双腿瘫痪前,作者的生命按常态进行,自然是以家为中心。

双腿瘫痪使作者的人生道路急转直下,他为了排解内心的苦闷与困惑,来到地坛,此时,地坛已经成为他精神的家园,灵魂栖息的所在。

表述的变化实质上表现了作者的心路历程。

2.第3段中,作者为什么说“这时候想必我是该来了”?

经历了四百多年的风风雨雨,地坛已褪去了往日的荣耀而变得荒芜冷落,这时“我”也忽地有了残疾,整个人失魂落魄,需要一个精神栖息地,所以作者说“这时候想必我是该来了”。

3.第4段中,在结构上有什么作用?

这段文字承上启下,并且设置了悬念:“它的意图”到底是什么?引发读者思考。由下文可知,作者正是在这里面对地坛的沉寂、沧桑和“自在坦荡”,不断地思考着该怎样活的问题,对生死做出了理智的选择,最终走向了成功。

① 写蜂儿,用移就(将用于甲事物的词语临时移来用于乙事物上)修辞手法,“朵”让人既感受到蜂儿停在空中时翅翼振动形成的如雾的形态,又有袖珍的花朵般的美。

② 运用拟人、比喻手法写蚂蚁、瓢虫等小昆虫都按自己的方式生存着,活动着;以及蝉蜕留在树干上的情态。

③ 写露水,用“轰然”修饰露珠“坠地”,大词小用,是夸张,又是以动衬静。

④ 用“摔开”与“万道金光”搭配,体现夸张突出的灿烂。

特点:园子荒芜但并不衰败,因为其间的动植物展现出蓬勃生机。

4.第5段景物描写运用了哪些表现手法?园子又具有怎样的特点?

这句话是史铁生面对自身困境所作的关于生与死的思考。

生以及生命中的遭遇是上天所给的事实,人要直面生命中的不幸和苦难。

死,可以摆脱和弃绝痛苦,但不是心灵的救赎之道,人要遵循自然规律,将“死”的问题搁置,珍视生命,珍视当下,从而树立活下去的信心。

5. “所以死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日”怎样理解这句话的含意?

连用六个“譬如”写古园的景物,六个“譬如”构成排比,从视觉、听觉和嗅觉的角度,从夕阳的灿烂、雨燕的高歌、孩子的脚印、苍黑的古柏、暴雨中的草木和泥土的气味,写到秋风里落叶的味道,博大与纤微,沉静与轻盈,古老与年轻,都显示了生命的激情,处处洋溢着生命的律动。人的生命又何尝不是如此?地坛给了作者一个生命的启示:生命的力量和永恒。

6.文中连用六个“譬如”写古园的景物,有什么作用?

连用五个“知道”,表现了母亲的善解人意以及对儿子的疼爱、理解、体谅和宽容。

五个“知道”与后面的“只是不知道”形成对比,表现了母亲在痛苦面前的无助和默默支撑的忍耐。

“当年我不曾想过”反衬出 “我”对母亲的深深歉意和对自己行为的痛彻心扉的悔恨,也反衬了母亲的伟大。

7.第二部分第二段,连用五个“知道”来写母亲,有什么作用?

这句话蕴含着作者对母亲的歉疚与忏悔,因为当时作者沉浸在自己的痛苦中,来不及为母亲着想,甚至来不及体会母亲的痛苦。

从“我”到“她的儿子”,说明作者是从旁观者的角度对自己当时的做法进行了否定。

8. “ 那时她的儿子还太年轻……要加倍的”这句话蕴含着作者怎样的感情?从“我”到“她的儿子”,人称上的变化说明了什么?

“我”所承受的,是“我”自己的不幸;母亲不但要承受“我”的痛苦,还要承受不能将这种痛苦现于形色的痛苦。她不但要想儿子今后的人生道路该怎样走,还要随时准备接受儿子自杀的噩耗。因此,作者说“这样一个母亲,注定是活得最苦的母亲”。

9.为什么说“这样一个母亲,注定是活得最苦的母亲”?

作者插入“我”与作家朋友的对话,由作家朋友的写作动机引出“我”自己的创作动机。由作家朋友为母亲着想的一番话引出自己的想法,为当时不能为母亲考虑而自责。

10.作者插入“我”与作家朋友的对话,是为了表现什么?

这句话表达了“我”对母亲的沉痛悼念。母亲的悲苦太深重了,所以说上天召她回去“也许是对的”,因为这对忍受着巨大苦难的母亲而言是一种解脱,作者也只能以此无奈地安慰自己。

11.品味“上天的考虑,也许是对的”这句话的丰富内涵。

“车辙”和“脚印”的交织,说明作者跋涉的每一步都有母亲的陪伴,都有母亲精神的支撑。而且“车辙”和“脚印”的交织还象征着地坛与母亲的重合——地坛不仅是“我”重拾生命信念的地方,更是“我”感受母爱最深的地方。

在结构上,这句话与本部分开头相呼应,完成了对母爱的诠释。

12.如何理解“这园中不单是处处都有过我的车辙,有过我的车辙的地方也都有过母亲的脚印”这句话?

内容小结

主题归纳

作者以自己的经历为基础, 叙述了自己多年来在地坛沉思流连所观察到的人生百态和对命运的感悟,讲述了人应该怎样看待生命中的苦难。文中母亲与地坛融为一体,地坛是“我”虚化了的母亲,母亲是“我”心中永远的地坛。文章借地坛抒发了作者关于生命、生存等问题的哲思,表达了对母亲无尽的思念。

深入探究

①第一处景物描写:那些看似沉寂、荒凉、萧瑟、幽深的景物中,充满醇厚沉重、超然博大的历史沧桑和喧嚣不已、生生不息的生命意识。荒凉残破的景物描写正与作者落魄的精神状态相吻合,曲折含蓄地反映了作者截瘫后,消极无奈、烦躁不安的心情。

②第二处景物描写:作者走进地坛,思考人生,他把自己双腿残疾渴望行动自由的愿望寄寓在活动自由的昆虫身上,把对人生的迷惑比况在小昆虫身上,把对前途的迷茫和抗争寄寓到蜂儿那里……昆虫们用自己的方式向作者展示着缤纷的生命世界。这喧嚣不已、生生不息的生命意识给了作者深深的启迪:人应该积极乐观地生活,勇敢地面对现实。

1. 《我与地坛》(节选)中第一部分有三处集中的景物描写,而且取景深度与广度不断扩展。第一处展现了地坛颓圮冷落之中的苍幽,第二处展现了地坛中小生灵的生机与活力,第三处展现了地坛景物的镇静、坦然。这三处景物描写对于作者获得生命启示,分别有什么作用?

③第三处景物描写:六个“譬如”的排比铺陈,从视觉、听觉和嗅觉的角度,从夕照的灿烂、雨燕的高歌、孩子的脚印、苍黑的古柏、暴风雨中草木和泥土的气味,到秋风里的落叶的味道,都显示了生命的激情,处处洋溢着生命的律动。作者感悟到:这就是生命不息的永恒,是踏过坎坷走向辉煌的永恒。

这三处景物不是并列关系,第一处荒芜中透着生机,第二处卑微之物自在生存,第三处逆境之中与之抗争,所以这三处景物是递进关系。

(1)母亲形象:

① 深明大义的宽容形象。理解儿子的痛苦,自己隐忍,多次劝儿子出去走走,期望其能振作起来。担心儿子。母亲想帮助儿子却不知道怎样帮,只能无言地帮儿子上轮椅,悄悄地注视儿子的背影及焦急地四处寻找儿子。我们看到了一个坚忍伟大,甘愿为儿子默默承担一切的母亲形象。

② 忍受苦痛的坚韧形象。母亲一方面忧心忡忡,另一方面深明大义,她需要反复说服自己才能看着残疾的儿子隐入地坛。她隐藏着内心的苦痛,为儿子不懈地四处奔走,一趟趟地跑劳动局为儿子找工作,到处找大夫,打听偏方,为了儿子不懈努力。而她自己除了忍受内心的苦痛外,还要忍受疾病的折磨。

2. 《我与地坛》中第二部分是对母亲的怀念,请概括母亲的形象,并说说作者追思中怀有痛悔的原因。

③ 体贴入微的关怀形象。对儿子细心照料,当儿子发疯似的摔打东西时,母亲并没有嗔怪他、阻止他,只是默默地承受着一切。这位母亲对儿子怀有深深的希望,希望儿子过得快乐,比自己幸福,比自己活得更好,她就心满意足了。

(2)作者痛悔的原因:

20 多岁的儿子瘫痪了,母亲活得最苦、最痛。没有谁能替她着想,没有谁能理解她内心的疼痛。而她却要理解苦难,理解儿子。那个时候作者年少不经事,许多事情来不及为母亲着想,而这一不成熟的过往与对母亲感受的忽略就是作者日后一直深深忏悔的症结所在。

最开始,作者是不理解母亲的,当时的他时时刻刻想着的是自己的不幸命运。等他真正读懂母亲,体会到“儿子的不幸在母亲那儿总是要加倍的”时,母亲却永远地离开了他。当作者回顾当时自己的心路历程以及由此而给母亲带来的麻烦、痛苦时,他的内心充满了对母亲的怀念和愧疚之情。

本文节选自史铁生的散文《我与地坛》,是全文的第一、二部分,这两部分从内容上看是紧密联系的,第一部分写“我”与地坛的故事,第二部分写在地坛这个大背景下“我”与母亲的故事。所选部分涉及两个话题,一个话题是“我”在突遭双腿瘫痪的不幸后对于生死的深沉思考,重点写地坛对“我”的启迪;一个话题是“我”悔恨在母亲过早去世后才理解了母爱的无私与伟大,着重写母亲对“我”的影响与激励。

文章有一定的哲理意味。从主题思想上看,两部分浑然一体,地坛使“我”平和豁达地看待死亡,解决了为什么生的问题;母亲使“我”找到了生存的意义,解决了怎么活的问题。地坛、母亲,都给过“我”关于生命的启示,可以说,地坛是“我”虚化了的母亲,母亲是“我”心中永远的地坛。

3.节选部分中,前后两部分之间有着怎样的联系?

① 文句隽永而富有哲理。

如“地坛离我家很近。或者说我家离地坛很近”“死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日”,这些诗一样的语言,给人启迪,令人回味无穷。再如“祭坛石门中的落日,寂静的光辉平铺的一刻,地上的每一个坎坷都被映照得灿烂”,常人眼中衰败的落日、泥泞的沟坎都被作者描绘得如此壮丽,其中寄寓着这样的哲理:生命充满苦难,历经苦难的人生也能够辉煌和灿烂。

② 新鲜而奇崛的语言。

如“四百多年里,它一面剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃,淡褪了门壁上炫耀的朱红,坍圮了一段段高墙,又散落了玉砌雕栏……”这些句子中对动词的特殊使用,写出了地坛的沧桑变化和破败相,淡化了地坛当年富丽的面貌,却突出了其现在“剥蚀”“淡褪”“坍圮”“散落”的情状,而荒园的破败又烘托了落魄者的精神状态。

4.本文语言极富特色,情感真挚动人,你能举例说明吗?

③ 描写、议论、抒情完美融合。

文中对“蜂儿”“ 蚂蚁”“ 瓢虫”“ 蝉蜕”“ 露水”等一系列事物都作了细致精彩的刻画描写。描写中,读者分明能感到一种生命的涌动,感到作者对生命的一种感情。由此作者写道:“一个人,出生了,这就不再是一个可以辩论的问题,而只是上天交给他的一个事实。”这样作者将细致的描写、强烈的抒情、深刻的议论完美地融合在一起。

观点一:我们要努力寻找自己的精神家园。每个人都需要一个宁静的港湾,需要一个透视灵魂的湖泊,需要一份千古永恒的关照。长期生活在忙忙碌碌中,戴着面具扮演着不同角色的我们,只有找到自己的精神家园,人生才会变得更真实,更有价值。

观点二:我们要学会在自然中寻求生命的宁静。史铁生在地坛里不仅悟到了自己生命的渺小和美丽,也悟到了人的生和死是自然的安排,人生的关键是怎么活的问题。自然给了我们一片宁静,那天空中的落日,那高歌的雨燕,那雪地上孩子们的脚印,还有那雨后草木和泥土的气味,无不给我们以美的享受,无不给我们的心灵以宁静的慰藉。这是一种诗意的回归,这是忘却繁杂和纷乱的另一个世界。只有在这个世界里才能找到千古的宁静,才能找到自我。

5.读完课文,史铁生的事迹对我们当代中学生有什么启迪?

在《我与地坛》(节选)中,人生的苦难经史铁生咀嚼,竟焕发出神奇、瑰丽的光彩,显示出独特的魅力。

① 妙用对比手法。

文中多处采用对比手法,从而有效地传达了“我”的种种感悟与思考。如写地坛荒芜但并不衰败、充满生机,与“我”的残疾自伤对比,“我”从中找到了生存的信心和勇气。“我”不顾母亲的感受常来地坛,与母亲承受痛苦而事事顺着“我”对比;“我”在母亲逝世后来地坛想看到母亲的身影而母亲已不在,与过去母亲常来地坛看“我”而“我”却不理她对比,表达了“我”的自责、悔恨和对母亲的怀念。

6.分析本文的写作特色。

② 充满哲理意味。

《我与地坛》(节选)更多的是记述自己的人生经历和心路历程,带有自传、自省、自诉的意味。文中也写景,但不是对景物的客观描摹,更多的是将景物与自己的感受结合起来,写景中夹杂着叙事、抒情和议论,表达自己对人生、对世界的看法,因此文章充满了哲理意味。

③ 双线交织,结构严密。

本文有两条线索,一明一暗,并且因地坛而交织。明线写地坛的博大、宽广以及“我”的成长、成熟,暗线写无私、伟大的母爱。明暗两条线索结合行文,突出了文章的主题。

课堂巩固训练

1.下列句子中加色成语的运用,错误的一项是( )

A. 被动挨打的尴尬,疲于奔命的险境,猝不及防的惊喜,绝处逢生的狂欢,让这支球队在比赛首场就经历了“最长的一天”。

B. 在此次专题教育活动中,“察病灶”须严,“找病根”要实,要做全方位、立体式的检查,抽丝剥茧,抓住实质。

C. 燕国本来就没有多少法家拂士、强将劲卒,反而因循守旧故步自封,燕王喜和燕丹又是这般赏罚不明,亡国是迟早的事。

D. 穿过那段斑驳的照壁和其下长势正旺的一大片灰灰菜,几只不知从哪里蹿出来的野猫将他吓得魂不守舍,心惊肉跳。

答案:A

解析:A项,“猝不及防”,事情突然发生,来不及防备。不能用于形容“惊喜”等情绪。B项,“抽丝剥茧”形容分析事物极为细致,而且一步一步很有层次。使用正确。 C项,“因循守旧”指的是沿袭旧规,不思革新,死守老一套,缺乏创新的精神。使用正确。 D项,“魂不守舍”形容精神分散、恍惚,意念不能集中、自持。使用正确。

2. 填入横线处的词语,全都正确的一项是( )

① 以前,读有关青藏高原的文字,早就悠然神往;现在, ___________ ,更是觉得这壮美的山河让我的灵魂腾空而起,翩翩翱翔。

② 奸臣当道的情况下,耿介直言、忠贞不贰的臣子,又有哪一个不是___________ ,危如累卵。

③ 从表象看,这是一篇揭示青少年成长和教育问题的小说,但文本深处却是指向现代人生存的孤独与精神的___________。

A. 身临其境 危在旦夕 迷惘

B. 身临其境 朝不保夕 迷惘

C. 设身处地 朝不保夕 迷茫

D. 设身处地 危在旦夕 迷茫

答案:B

解析:句子强调的是自己身处其中,用“身临其境”比较恰当;② 社会环境恶劣,早晨不知晚上的命运,用“朝不保夕”更恰当;③ 句中指精神上迷失,不知所措,选“迷惘”恰当。

3.请以“立志”为话题,仿写画线的句子,使之构成排比,段落完整。

徒有万般“羡鱼”心,而无一丝“结网”意,结果定会一事无成。有的人希望成为爱迪生式的“发明大王”,可是畏于钻研科学知识之难;______________________________________________________________,_________________________; ______________________________________,___________________________________;有的人愿自己成为体育明星,却怠于“闻鸡起舞”进行训练。如此心怀鸿鹄之志,而身属燕雀之行,连一条小小的鱼都捉不到,更何况要实现那远大的志向呢!

有的人想继莫泊桑之后再夺“短篇小说之王”的桂冠

但又慑于常年练笔之艰辛

却惰于在五线谱的田地里埋首耕耘

有的人想一鸣惊人成为“音乐巨匠”

4.请仿照下面给出的示例,另写两句话。要求语意连贯,句式一致。

示例:你如果想得到聪慧,就将自己变成一尾金鱼,到书籍的海洋中去遨游。

答案:示例你如果想得到甜蜜,就将自己变成一只蜜蜂,到鲜花的世界中去采集。

你如果想拥有广阔,就将自己化成一只雄鹰,到天空的怀抱里去飞翔。

5.阅读下面的一段文字,概括史铁生散文的四个特点。

翻开史铁生的散文,你会不知不觉地被他那平实的文字吸引,更会情不自禁地被作品中的真情打动。哲理一词似乎是神秘的、深奥的,其实它就在我们身边。史铁生用他的笔在平实的叙述中向人们阐述了人生的哲理。画家会用浓重的色彩和奇特的视觉构图抒发悲怆情感,而史铁生却运用朴实无华的语言来描述他的特殊经历,其作品在看似平实的语言中充满悲怆情绪。

答案:①文字平实(平实的叙述、语言朴实、平实的语言) ②感情真挚(蕴含真情) ③ 具有哲理(哲理性强) ④ 充满悲怆情绪

解析:从第1句可以概括出“平实”和“真情”,从第2句可以概括出“哲理”,最后一句可以概括出“悲怆”。

6.根据要求在横线上写对联。

著名作家史铁生未能走过2010年的最后一天。12月31日凌晨3 时多,59岁的史铁生因脑溢血去世。从20岁起就坐轮椅的史铁生,一生用生命在写作,这样的作家太值得人们敬重,太值得人们怀念。

请你为史铁生写一副挽联,表达哀思或景仰之情。要求:嵌进作家的名字,或嵌进作家的作品名;上下联均不超过12 个字。

上联:______________________

下联:______________________

答案:(示例一)上联:史一样的作品 下联:铁一样的生命

(示例二)上联:病隙碎笔写人生点滴 下联:命若琴弦拨金铁之声

7.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过10 个字。

一篇好的散文,总能写出一种独有的“情致”来。①____________

_______也就是情趣(性情、志趣)和风味。它和所写的内容自然有关;但它②_________________,而是透过全部内容所表现、散发出的那种气韵、味道或笔致,这当然和作家的气质、性情即风格有关。从某种意义上也可以说:散文就是③_____________________________。

所谓“情

并非内容本身

致”

一种抒发“情致”的艺术

8.请从表现手法的角度,鉴赏史铁生《我与地坛(节选)》中的一段文字。

摇着轮椅在园中慢慢走,又是雾罩的清晨,又是骄阳高悬的白昼,我只想着一件事:母亲已经不在了。在老柏树旁停下,在草地上在颓墙边停下,又是处处虫鸣的午后,又是鸟儿归巢的傍晚,我心里只默念着一句话:可是母亲已经不在了。把椅背放倒,躺下,似睡非睡挨到日没,坐起来,心神恍惚,呆呆地直坐到古祭坛上落满黑暗然后再渐渐浮起月光,心里才有点明白,母亲不能再来这园中找我了。

答案:用反复(整散结合)的手法,写出了作者对母亲逝去的强烈伤痛和对母亲无尽的思念之情。

解析:节选部分共三个句子,每个句子最后都点出母亲已经不在了这一事实,反复使用,起到强调的作用。

9.郁达夫、朱自清、史铁生都是有自我风格的作家,请选择一位,侧重从语言运用方面拟写颁奖词。下面是“华语文学传媒大奖”授予余光中先生“2003 年度散文家”的颁奖词,可作参照。

[示例]余光中的散文雍容华贵。他的写作接续了散文的古老传统,也汲取了诸多现代元素。感性与知性,幽默与庄重,头脑与心肠交织在一起,构成了他独特的散文路径。他渊博的学识,总是掩饰不了天真性情的流露;他雄健的笔触,发现的常常是生命和智慧的秘密。他崇尚散文的自然、随意,注重散文的容量与弹性,他探索散文变革的丰富可能性,同时也追求汉语自身的精致、准确与神韵。

答案:[示例]史铁生的散文睿智理性。他的写作与他的生命完全同构在一起,他用残缺的躯体,写出最为健全而丰满的思想。深远与朴素,睿智与朴实,激情与从容融合在一起,构成了他散文的独特风格。他睿智的言辞,照亮我们日益幽暗的内心;他真切的情感,毫无做作之态和粉饰之意。他的散文用语平易,贴切自然,却表现了精辟的内涵;他的散文寄寓哲思,严谨思辨,能促人反省和思悟。

10.仿照下面的一段话,以“大自然是美丽丰盈的,她赐予我们缤纷的色彩和无穷的启示”为开头,另写一段话。

[示例]幸好有些东西是任谁也不能改变它的。譬如祭坛石门中的落日,寂静的光辉平铺的一刻,地上的每一个坎坷都被映照得灿烂;譬如在园中最为落寞的时间,一群雨燕便出来高歌,把天地都叫喊得苍凉;譬如冬天雪地上孩子的脚印,总让人猜想他们是谁,曾在哪儿做过些什么,然后又都到哪儿去了……

答案:(示例)大自然是美丽丰盈的,她赐予我们缤纷的色彩和无穷的启示。譬如冬日里彤彤的太阳,发出光和热,给人带来温暖;譬如春雨后翠绿的小草,充满生机和活力,给人带来希望;譬如清澈蔚蓝的天空,充满幻想和希望,引人孜孜追求;譬如浩瀚无际的宇宙,充满了神秘和未知,引人不断探索……

知易行难,重在行动

千里之行,始于足下

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读