第5课 安史之乱与唐朝衰亡 同步练习卷 (含解析)

文档属性

| 名称 | 第5课 安史之乱与唐朝衰亡 同步练习卷 (含解析) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 57.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-02 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

人教部编版七年级下册《1.5 安史之乱与唐朝衰亡》2022年同步练习卷(2)

副标题

题号 一 二 总分

得分

一、单选题(本大题共15小题,共30.0分)

下列哪项不是安史之乱爆发的原因( )

A. 唐玄宗追求享乐,任人唯亲,朝政日益腐败

B. 社会矛盾越来越尖锐,边疆形势也日益紧张

C. 各地节度使逐渐集军权、行政权和财权于一身,势力膨胀

D. 黄巢起义加剧了唐朝的社会危机

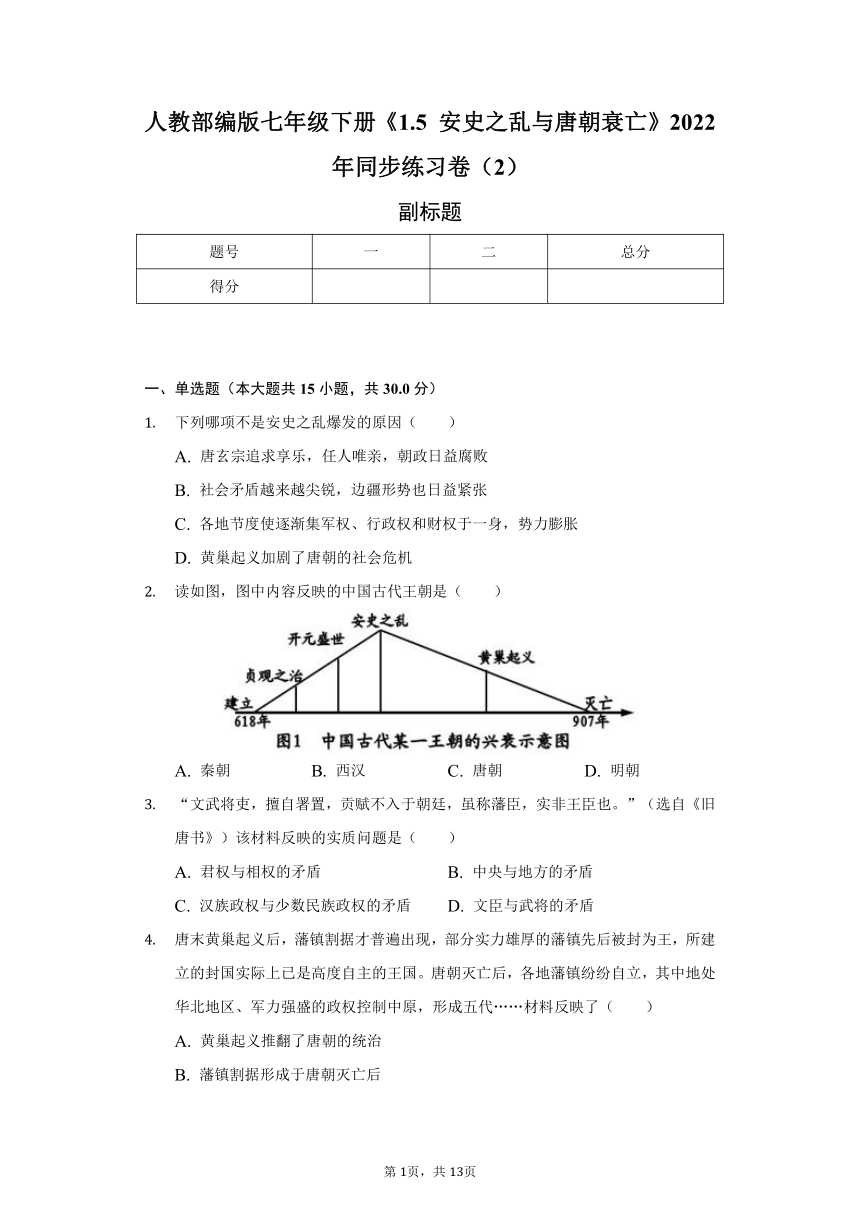

读如图,图中内容反映的中国古代王朝是( )

A. 秦朝 B. 西汉 C. 唐朝 D. 明朝

“文武将吏,擅自署置,贡赋不入于朝廷,虽称藩臣,实非王臣也。”(选自《旧唐书》)该材料反映的实质问题是( )

A. 君权与相权的矛盾 B. 中央与地方的矛盾

C. 汉族政权与少数民族政权的矛盾 D. 文臣与武将的矛盾

唐末黄巢起义后,藩镇割据才普遍出现,部分实力雄厚的藩镇先后被封为王,所建立的封国实际上已是高度自主的王国。唐朝灭亡后,各地藩镇纷纷自立,其中地处华北地区、军力强盛的政权控制中原,形成五代……材料反映了( )

A. 黄巢起义推翻了唐朝的统治

B. 藩镇割据形成于唐朝灭亡后

C. 五代是唐末以来藩镇割据局面的延续

D. 五代十国战乱不已

907年,唐朝统治彻底崩溃,统治中国近三百年的大唐帝国寿终正寝。下面对其灭亡原因的分析不正确的一项是( )

A. 节度使力量强大,取而代之 B. 安史之乱直接导致唐朝灭亡

C. 唐朝后期统治腐朽,宦官专权 D. 藩镇割据的态势越来越严重

唐朝后期,藩镇割据日益严重,其“割据性”体现在( )

①自行委派官吏②不向中央交纳赋税③军队不听中央调动④节度使职位传子或部将

A. ①② B. ①②③ C. ①②④ D. ①②③④

如图是唐朝重大历史事件的时间轴,图中的①、②、③代表相关的历史事件,按事件发生的先后顺序排列,正确的选项是( )

A. ①唐朝灭亡②安史之乱③玄奘西行

B. ①玄奖西行②唐朝灭亡③安史之乱

C. ①安史之乱②玄奘西行③唐朝灭亡

D. ①玄奘西行②安史之乱③唐朝灭亡

唐朝文化博大精深,世界领先,全面繁荣,泽被东西,影响深远,兼收并蓄,“中华文化圈”总体格局形成。但是唐朝终究没有摆脱灭亡的命运,其灭亡的主要原因是( )

A. 安史之乱 B. 八王之乱 C. 蕃镇割据 D. 农民起义

诗歌在一定程度上反映了社会生活。下列诗歌中,能够反映唐玄宗统治后期景象的是( )

A. 贞观服右治,开庭辨视听

B. 忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室

C. 国破山河在,城春草木深

D. 南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中

唐末农民起义规模巨大,探究唐末农民起义的原因,主要有以下几点( )

①唐朝后期政治黑暗

②灾荒连年

③唐朝后期藩镇割据严重

④战火连绵不断,人民无法生活

A. ①③④ B. ②③④ C. ①③④ D. ①②③④

“(唐代)文武将吏,擅自署置,贡赋不入于朝廷,虽称藩臣,实非王臣,”该材料反映的实质问题是( )

A. 中央与地方的矛盾 B. 君权与相权的矛盾

C. 宦官与外戚的矛盾 D. 文臣与武将的矛盾

易中天教授指出:“如此盛世,让日渐年迈的唐玄宗志得意满,他沉醉于《霓裳羽衣曲》,痴迷于和杨贵妃的二人世界,任用奸臣,而边地胡人……起兵范阳,升平日久的唐王朝不堪一击,平叛之路漫长而又艰辛。“该事件( )

A. 导致了唐朝的直接灭亡 B. 阻碍了民族之间的交融

C. 完成了古代经济重心的南移 D. 推动了藩镇割据局面的形成

从表面看,五代十国是我国历史上一个混乱、动荡和黑暗的时期,实际上,这一时期一直都存在着统一的因素,而且统一的因素在不断增长。统一的因素包括( )

①藩镇割据局面的延续

②长期政治统一的历史

③各地经济发展的密切联系

④人民对统一的渴望

A. ①②③ B. ②③④ C. ①③④ D. ①②④

“渔阳颦鼓动地来,惊破霓裳羽衣曲。”紧急的战报打破了唐玄宗与杨贵妃的歌舞升平,促使唐朝形势急转直下的是( )

A. 黄巢起义 B. 藩镇割据 C. 宦官专权 D. 安史之乱

后晋成德节度使说:“天子宁有种耶?兵强马壮者为之耳。”这反映出当时怎样的历史现象( )

A. 五代十国是唐末宦官专权的延续

B. 标志着唐朝由盛转衰

C. 节度使拥兵自重,藩镇割据局面延续

D. 黄巢起义推翻唐朝统治

二、材料解析题(本大题共3小题,共30.0分)

阅读以下材料,回答相关问题。

材料一:“至于隋炀帝暴虐,臣下钳口,卒令不闻其过,遂至灭亡。”“凡事皆须务本。国以人为本,人以衣食为本,凡营衣食,以不失时为本。”

材料二:武周时期搜罗人才,尝十道使人,天下选残明经、进士,及下村教童蒙博士,皆被搜扬,不曾试练,并与美职。——出自《隋唐五代史纲》材料三:玄宗少历民间,身经迍(不得志)难,故即位之初,知人疾苦,减轻人们负担,躬勤庶政(勤于政事)。加之姚崇、宋璟、苏颋、卢怀慎等守正之辅,孜孜献纳(孜孜不倦的献计纳策),故致治平。——《旧唐书 宪宗下》

(1) 材料一反映了唐太宗怎样的治国思想?历史上把唐太宗统治的繁盛局面称为什么?

(2) 材料二中统治者在完善科举制方面有何创举?结合所学知识,她统治期间为什么说唐朝是进一步发展的?

(3) 根据材料三,指出唐玄宗采取了哪些措施治理国家?出现了什么治世局面?在他统治后期,唐朝出现了乱世,什么事件导致唐朝由盛转衰的?

(4) 唐朝的盛世局面的出现,对我们实现中华民族伟大复兴有何启示?

阅读材料,回答问题。

材料一:公元759年春,杜甫由左拾遗贬为华州司功参军。他离开洛阳。历经新安、石壕、潼关。夜宿晓行,风尘仆仆,赶往华州任所。所经之处,哀鸿遍野,民不聊生。这引起诗人感情上的强烈震动。他在由新安县西行途中,投宿石壕村,遇到吏卒深夜捉人,于是就其所见所闻,写成这篇不朽的诗作《石壕吏》。

《石壕吏》(节选)

暮投石壕村,有吏夜捉人。老翁逾墙走,老妇出门看。吏呼一何怒!妇啼一何苦!

听妇前致词:三男邺城戍。一男附书至,二男新战死。存者且偷生。死者长已矣!

材料二:上元二年(761年)三月,史思明被其子史朝义杀死。叛军内部出现的内讧,为唐军平叛创造了有利条件。肃宗即位后,一边任命大将郭子仪、李光弼等率兵平叛,收复失地,另一方面又迅速从河西、北庭、安西节度使处调兵增援。此外,肃宗还向回纥、于阗、西域等少数民族政权借兵,参加战斗。在叛军的控制区,如河北等地,由于叛军的残暴统治,百姓自发组织起来,反抗安、史的统治。

(1) 结合材料一,指出杜甫创作这篇诗作的背景。

(2) 诗歌内容主要描写了当时怎样的一种情景?诗歌表达的中心是什么?

(3) 试从材料二总结平定安史之乱的原因。

阅读下列材料:

材料一:安史叛军到处烧杀抢掠,攻进长安后“大索三日,民间财资尽掠之”,遭到军民顽强抵抗。

材料二:《旧唐书》语:“文武将吏,擅自署置,贡赋不入于朝廷,虽称藩臣,实非王臣也。”

材料三:黄巢诗《不第后赋菊》:待到秋来九月八,我花开后百花杀。冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲。

材料四:唐高祖,起义师。除隋乱,创国基。二十传,三百载,梁灭之,国乃改。梁、唐、晋,及汉、周,称五代,皆有由。

--(南宋)王应麟撰、章太炎重订《三字经》请回答:

(1) 材料一中的“安史叛军”指哪一事件?“军民顽强抵抗”的效果如何?这一事件有何标志性意义?

(2) 材料二中的“藩臣”指什么?这段材料说明了哪一局面的出现?结合材料和所学知识分析,这一局面的特点和影响分别是什么?

(3) 材料三的“黄巢”是如何实现“冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲”的?在起义中黄巢提出了哪一口号?

(4) 材料四中的“梁灭之,国乃改”指什么?“五代”建立的地区在哪儿?

(5) 通过回答上述问题,说明了什么现象?

答案和解析

1.【答案】D

【解析】黄巢起义发生的政治原因除了唐朝后期,统治腐朽,宦官专权外,与安史之乱有很大关系,即安史之乱后繁镇割据的态势越来越严重,藩镇之间发生兼并战争,给人民带来了苦难,激化了社会矛盾。黄巢起义直接打击了唐朝政府的腐朽统治,冲击了最高统治者,加速了唐朝的灭亡。故D不是安史之乱爆发的原因。

ABC.三项所述均安史之乱爆发的原因。

2.【答案】C

【解析】唐朝始于618年,灭亡于907年,唐朝著名盛世是贞观之治和开元盛世,安史之乱是唐朝由盛转衰的转折点,唐末有著名的黄巢起义,故C符合题意;秦朝从公元前221年到公元前207年,西汉从公元前202年到公元8年,明朝从1368年到1644年,故排除ABD。

本题考查唐朝的兴衰、贞观之治、开元盛世、安史之乱,掌握唐朝的重要史实。

本题考查唐朝的兴衰、贞观之治、开元盛世、安史之乱,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

3.【答案】B

【解析】题干中“贡赋不入于朝廷”“藩臣”“《旧唐书》”等文字信息可知,材料反映了唐朝的藩镇割据,即中央与地方的矛盾,故B项正确.A、C、D三项与材料无关,排除.

本题主要考查中国古代的专制主义中央集权制度。专制主义是与民主政体相对立的概念,指一个人或少数几个独裁的政权组织形式,是体现在帝位终身制和皇位世袭制上,其主要特征是皇帝个人的专断独裁,汇集国家最高权力于一身,从决策到行使军政财政大权都具有独断性和随意性。专制主义是决策方式。

专制主义中央集权制度是建立于封建经济基础之上的。封建经济的分散性要求有一个强有力的中央集权来维护国家统一和社会稳定,以保障封建经济的发展。封建地主阶级为维持统治,需要一个强有力的政权来镇压农民的反抗,巩固自己的统治地位。分散的个体小农,也需要依赖于政治上强大的力量,以稳定社会,抵御外敌和抗击大的灾害。

4.【答案】C

【解析】唐朝灭亡后,北方黄河流域先后出现了后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个政权,南方出现了吴、南唐、吴越、前蜀、后蜀、楚、闽、南汉、南平九个政权,在加上北方割据太原的北汉,史称“五代十国”。五代十国是唐末以来藩镇割据局面的延续。五代十国时期,虽然政权分立,但长期政治统一的历史影响和各地经济发展的密切联系,使统一始终是客观存在的必然趋势。

故选:C。

本题考查五代十国的相关知识。五代十国时期,虽然政权分立,但统一始终是客观存在的必然趋势。

本题考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识记五代十国涉及的政权与影响等史实。

5.【答案】B

【解析】唐玄宗末年政治腐败是出现安史之乱的重要原因,安史之乱持续八年之久,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫;唐朝的国势由盛转衰;唐朝中央权力衰微,安史旧将和内地节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据的局面。B选项观点错误,直接导致唐朝灭亡的是朱温建立后梁政权,符合题意。

故选:B。

本题考查安史之乱的相关知识。安史之乱持续八年之久,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫。

本题考查学生对历史知识的灵活运用能力,需要灵活运用安史之乱的影响。

6.【答案】D

【解析】据所学知,唐朝后期,藩镇割据日益严重,其“割据性”体现在①自行委派官吏 ②不向中央交纳赋税 ③军队不听中央调动 ④节度使职位传子或部将。①②③④都符合题意。

故选:D。

本题考查藩镇割据的相关知识,结合所学即可作答。

注意识记藩镇割据的表现及影响。

7.【答案】D

【解析】据题干比较合适,626年李世民即位,次年改年号为“贞观”,贞观初年,高僧玄奘西游天竺求取佛经,贞观后期,玄奘携带大量封建回到长安;755-763年安禄山、史思明发动叛乱,隋朝安史之乱;907年唐朝灭亡。故正确的选项是①玄奘西行、②安史之乱、③唐朝灭亡。

故选:D。

本题考查玄奘西游天竺、安史之乱、唐朝的灭亡,掌握重大事件的时间。

本题考查玄奘西游天竺、安史之乱、唐朝的灭亡,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

8.【答案】C

【解析】A安史之乱是唐朝由盛转衰的转折点,而非其灭亡的主要原因,故A错误。B八王之乱发生在晋朝与唐朝无关,故B错误。C在唐朝由于连年的对外战争,在边疆地区逐渐出现了集军事指挥权、地方行政权与财政权于一身的节度使,导致尾大不掉,从安史之乱开始,藩镇势力越来越大,全国藩镇开始自举首领、自任官吏、自征粮饷、自征兵卒,已经完全不受中央政权节制。最终唐朝没有亡于农民起义,而亡于藩镇手中。故C正确。D唐末农民起义沉重的打击了唐朝的统治,加速了唐朝的灭亡,而非主要原因,故D错误。

故选:C。

本题主要考查了唐朝灭亡的原因,重点掌握藩镇割据相关知识。

本题主要考查了唐朝灭亡的主要原因,注意基础知识的识记与理解。

9.【答案】C

【解析】能够反映唐玄宗统治后期景象的是国破山河在,城春草木深。开元末年之后,唐玄宗追求享乐,任人唯亲,朝廷日趋腐败。社会上的各种矛盾尖锐,边疆形势也日趋紧张。各地节度使逐渐集军权、行政权和财权于一身,势力膨胀。安禄山一身兼任范阳等三地的节度使,担负东北地区防御重任,逐渐扩张势力。755年,安禄山借口朝廷出现奸臣,和部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”。安史叛军从河北大举南下,先后攻占东都洛阳,又攻下潼关,逼近长安,唐玄宗仓皇逃往四川,太子李亨北上灵武,被拥立为帝,即唐肃宗。唐朝将镇守西北地区的精兵悉数内调,并在北方少数民族的援助下,反击叛军。安史叛军接连内乱,最终于763年被平定。

故选:C。

本题考查了安史之乱。安史之乱持续八年之久,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫。

本题考查学生对历史知识的灵活运用能力,需要灵活运用安史之乱的相关诗句。

10.【答案】D

【解析】唐朝后期,政治腐败,各种矛盾尖锐起来。唐朝从强盛转向衰落,安史之乱是由盛而衰的转折点。安史之乱以后,地方上出现了藩镇割据的局面,中央政府里出现了宦官专权。藩镇割据和宦官专权进一步削弱了唐朝的统治力量,加速了唐朝的衰落。唐朝后期土地集中兼并严重,很多农民都失去了自己的土地,加上灾荒连年,一场席卷大半个中国的农民战争,瓦解了唐政权。最后唐朝被节度使所灭。故①②③④符合题意。

故选:D。

本题考查的是唐末爆发农民起义的知识。黄巢起义给唐朝统治以致命的打击。

本题考查唐朝的灭亡,考查学生的理解和分析能力,知道唐朝末年黄巢率领起义军攻入长安,建立政权,给唐朝统治以致命的打击。

11.【答案】A

【解析】据“(唐代)文武将吏,擅自署置,贡赋不入于朝廷,虽称藩臣,实非王臣,”材料反映了藩地自己设置文武官吏,赋税由自己分配,并不上缴朝廷,虽然向朝廷称臣,实际上并不是臣。这反映了中央与地方的矛盾,B、C两项与材料内容不符;D项说法材料没有体现;根据所学知识可知,唐朝末年,地方势力增大,出现了藩镇割据的局面。

故选:A。

本题考查唐代中央与地方的矛盾的相关史实。唐朝末年出现了藩镇割据的局面。

本题注重考查学生的分析能力,本题的关键点是分析题干,注意准确识记中央与地方的矛盾的相关知识。

12.【答案】D

【解析】唐朝国势从此由盛转衰,藩镇割据局面的形成,主要与安史之乱相关。安史之乱持续八年之久,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫;唐朝的国势由盛转衰;唐朝中央权力衰微,安史旧将和内地节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据的局面。

故选:D。

本题考查了安史之乱。安史之乱持续八年之久,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫。

本题考查学生对历史知识的灵活运用能力,需要灵活运用安史之乱的影响。

13.【答案】B

【解析】从表面看,五代十国是我国历史上一个混乱、动荡和黑暗的时期,实际上,这一时期一直都存在着统一的因素,而且统一的因素在不断增长。统一的因素包括②长期政治统一的历史③各地经济发展的密切联系④人民对统一的渴望。五代十国是唐末以来藩镇割据局面的延续。北方政权更迭,战事不断,政局动荡不安。当时的南方地区,由于受战乱影响较小,政局相对稳定,经济在原有的基础上也有一定的发展。五代十国时期,虽然政权分立,但长期政治统一的历史影响和各地经济发展的密切联系,使统一始终是客观存在的必然趋势。

本题考查了五代十国。五代十国时期,虽然政权分立,但统一始终是客观存在的必然趋势。

本题考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识记五代十国时期存在的统一因素。

14.【答案】D

【解析】唐玄宗后期,发生了安史之乱。安史之乱是唐朝由强盛到衰落的转折点。故紧急的战报打破了唐玄宗与杨贵妃的歌舞升平,促使唐朝形势急转直下的是安史之乱。

本题以“渔阳颦鼓动地来,惊破霓裳羽衣曲”为切入点,考查的是安史之乱的知识点。

本题主要考查的是学生对安史之乱的有关知识的记忆、理解能力。

15.【答案】C

【解析】

【分析】

本题考查五代十国,要求运用所学解读题干信息。

【解答】

C.后晋是五代时期的第三个朝代。成德节度使说做皇帝不是根据家族血缘,而是“兵强马壮者”就有资格。这是地方节度使赤裸裸的武力示威,可见唐朝后期的藩镇割据局面仍在延续,故C正确。

A.五代十国是唐末藩镇割据的延续,而不是宦官专权,故排除A。

B.后晋属于五代之一,这时唐朝已经灭亡,故排除B。

D.黄巢起义没有推翻唐朝的统治,且这与本题无关。

故选C。

16.【答案】【小题1】以民为本;贞观之治。

【小题2】创立殿试制度;社会经济得以持续发展,人口持续增长,边疆得以巩固和开拓。

【小题3】稳定政局,励精图治,重用贤能,整顿吏治,裁减冗员,发展经济,改革税制,注重文教,编修经籍等;开元盛世;安史之乱。

【小题4】我们国家要把人民利益放在首位,以人为本;我们要坚持依法治国,保证法律面前人人平等;重视经济,我们应该以经济建设为中心,坚持改革开放,坚持科学发展观等。

【解析】本题考查贞观之治、、武则天、开元盛世、安史之乱等相关史实,掌握相关的基础知识。

本题考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记贞观之治、、武则天、开元盛世、安史之乱等相关史实。

17.【答案】【小题1】背景:安史之乱爆发。

【小题2】安史之乱中差役强来征兵的情景。揭露封建统治者的残暴;反映了唐朝安史之乱引起的战争给广大人民带来的深重灾难,表达了诗人对劳动人民的深切同情。

【小题3】叛军内部的内讧;唐朝大将的积极平叛;借助外地节度使的力量;少数民族政权的帮助;百姓的反抗等。(言之有理即可)

【解析】本题考查安史之乱的内容,安史之乱后,唐朝的国势,从此由盛转衰。

本题考查安史之乱的内容,注意基础知识的识记与理解。

18.【答案】【小题1】安史之乱;平定了安史之乱;标志着唐朝由盛转衰。

【小题2】节度使;藩镇割据局面的出现;中央权力衰微,安史旧将和内地节度使权势加大;导致唐朝灭亡。

【小题3】“黄巢”率领起义军攻入长安,建立政权,给唐朝统治以致命的打击;天补均平。

【小题4】唐朝灭亡,后梁建立;黄河流域。

【小题5】统治者朝政腐败导致安史之乱,最终导致唐朝灭亡的现象。

【解析】本题考查安史之乱、五代十国等相关史实,掌握相关的基础知识。

本题考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记安史之乱、五代十国等相关史实。

第2页,共2页

第1页,共1页

副标题

题号 一 二 总分

得分

一、单选题(本大题共15小题,共30.0分)

下列哪项不是安史之乱爆发的原因( )

A. 唐玄宗追求享乐,任人唯亲,朝政日益腐败

B. 社会矛盾越来越尖锐,边疆形势也日益紧张

C. 各地节度使逐渐集军权、行政权和财权于一身,势力膨胀

D. 黄巢起义加剧了唐朝的社会危机

读如图,图中内容反映的中国古代王朝是( )

A. 秦朝 B. 西汉 C. 唐朝 D. 明朝

“文武将吏,擅自署置,贡赋不入于朝廷,虽称藩臣,实非王臣也。”(选自《旧唐书》)该材料反映的实质问题是( )

A. 君权与相权的矛盾 B. 中央与地方的矛盾

C. 汉族政权与少数民族政权的矛盾 D. 文臣与武将的矛盾

唐末黄巢起义后,藩镇割据才普遍出现,部分实力雄厚的藩镇先后被封为王,所建立的封国实际上已是高度自主的王国。唐朝灭亡后,各地藩镇纷纷自立,其中地处华北地区、军力强盛的政权控制中原,形成五代……材料反映了( )

A. 黄巢起义推翻了唐朝的统治

B. 藩镇割据形成于唐朝灭亡后

C. 五代是唐末以来藩镇割据局面的延续

D. 五代十国战乱不已

907年,唐朝统治彻底崩溃,统治中国近三百年的大唐帝国寿终正寝。下面对其灭亡原因的分析不正确的一项是( )

A. 节度使力量强大,取而代之 B. 安史之乱直接导致唐朝灭亡

C. 唐朝后期统治腐朽,宦官专权 D. 藩镇割据的态势越来越严重

唐朝后期,藩镇割据日益严重,其“割据性”体现在( )

①自行委派官吏②不向中央交纳赋税③军队不听中央调动④节度使职位传子或部将

A. ①② B. ①②③ C. ①②④ D. ①②③④

如图是唐朝重大历史事件的时间轴,图中的①、②、③代表相关的历史事件,按事件发生的先后顺序排列,正确的选项是( )

A. ①唐朝灭亡②安史之乱③玄奘西行

B. ①玄奖西行②唐朝灭亡③安史之乱

C. ①安史之乱②玄奘西行③唐朝灭亡

D. ①玄奘西行②安史之乱③唐朝灭亡

唐朝文化博大精深,世界领先,全面繁荣,泽被东西,影响深远,兼收并蓄,“中华文化圈”总体格局形成。但是唐朝终究没有摆脱灭亡的命运,其灭亡的主要原因是( )

A. 安史之乱 B. 八王之乱 C. 蕃镇割据 D. 农民起义

诗歌在一定程度上反映了社会生活。下列诗歌中,能够反映唐玄宗统治后期景象的是( )

A. 贞观服右治,开庭辨视听

B. 忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室

C. 国破山河在,城春草木深

D. 南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中

唐末农民起义规模巨大,探究唐末农民起义的原因,主要有以下几点( )

①唐朝后期政治黑暗

②灾荒连年

③唐朝后期藩镇割据严重

④战火连绵不断,人民无法生活

A. ①③④ B. ②③④ C. ①③④ D. ①②③④

“(唐代)文武将吏,擅自署置,贡赋不入于朝廷,虽称藩臣,实非王臣,”该材料反映的实质问题是( )

A. 中央与地方的矛盾 B. 君权与相权的矛盾

C. 宦官与外戚的矛盾 D. 文臣与武将的矛盾

易中天教授指出:“如此盛世,让日渐年迈的唐玄宗志得意满,他沉醉于《霓裳羽衣曲》,痴迷于和杨贵妃的二人世界,任用奸臣,而边地胡人……起兵范阳,升平日久的唐王朝不堪一击,平叛之路漫长而又艰辛。“该事件( )

A. 导致了唐朝的直接灭亡 B. 阻碍了民族之间的交融

C. 完成了古代经济重心的南移 D. 推动了藩镇割据局面的形成

从表面看,五代十国是我国历史上一个混乱、动荡和黑暗的时期,实际上,这一时期一直都存在着统一的因素,而且统一的因素在不断增长。统一的因素包括( )

①藩镇割据局面的延续

②长期政治统一的历史

③各地经济发展的密切联系

④人民对统一的渴望

A. ①②③ B. ②③④ C. ①③④ D. ①②④

“渔阳颦鼓动地来,惊破霓裳羽衣曲。”紧急的战报打破了唐玄宗与杨贵妃的歌舞升平,促使唐朝形势急转直下的是( )

A. 黄巢起义 B. 藩镇割据 C. 宦官专权 D. 安史之乱

后晋成德节度使说:“天子宁有种耶?兵强马壮者为之耳。”这反映出当时怎样的历史现象( )

A. 五代十国是唐末宦官专权的延续

B. 标志着唐朝由盛转衰

C. 节度使拥兵自重,藩镇割据局面延续

D. 黄巢起义推翻唐朝统治

二、材料解析题(本大题共3小题,共30.0分)

阅读以下材料,回答相关问题。

材料一:“至于隋炀帝暴虐,臣下钳口,卒令不闻其过,遂至灭亡。”“凡事皆须务本。国以人为本,人以衣食为本,凡营衣食,以不失时为本。”

材料二:武周时期搜罗人才,尝十道使人,天下选残明经、进士,及下村教童蒙博士,皆被搜扬,不曾试练,并与美职。——出自《隋唐五代史纲》材料三:玄宗少历民间,身经迍(不得志)难,故即位之初,知人疾苦,减轻人们负担,躬勤庶政(勤于政事)。加之姚崇、宋璟、苏颋、卢怀慎等守正之辅,孜孜献纳(孜孜不倦的献计纳策),故致治平。——《旧唐书 宪宗下》

(1) 材料一反映了唐太宗怎样的治国思想?历史上把唐太宗统治的繁盛局面称为什么?

(2) 材料二中统治者在完善科举制方面有何创举?结合所学知识,她统治期间为什么说唐朝是进一步发展的?

(3) 根据材料三,指出唐玄宗采取了哪些措施治理国家?出现了什么治世局面?在他统治后期,唐朝出现了乱世,什么事件导致唐朝由盛转衰的?

(4) 唐朝的盛世局面的出现,对我们实现中华民族伟大复兴有何启示?

阅读材料,回答问题。

材料一:公元759年春,杜甫由左拾遗贬为华州司功参军。他离开洛阳。历经新安、石壕、潼关。夜宿晓行,风尘仆仆,赶往华州任所。所经之处,哀鸿遍野,民不聊生。这引起诗人感情上的强烈震动。他在由新安县西行途中,投宿石壕村,遇到吏卒深夜捉人,于是就其所见所闻,写成这篇不朽的诗作《石壕吏》。

《石壕吏》(节选)

暮投石壕村,有吏夜捉人。老翁逾墙走,老妇出门看。吏呼一何怒!妇啼一何苦!

听妇前致词:三男邺城戍。一男附书至,二男新战死。存者且偷生。死者长已矣!

材料二:上元二年(761年)三月,史思明被其子史朝义杀死。叛军内部出现的内讧,为唐军平叛创造了有利条件。肃宗即位后,一边任命大将郭子仪、李光弼等率兵平叛,收复失地,另一方面又迅速从河西、北庭、安西节度使处调兵增援。此外,肃宗还向回纥、于阗、西域等少数民族政权借兵,参加战斗。在叛军的控制区,如河北等地,由于叛军的残暴统治,百姓自发组织起来,反抗安、史的统治。

(1) 结合材料一,指出杜甫创作这篇诗作的背景。

(2) 诗歌内容主要描写了当时怎样的一种情景?诗歌表达的中心是什么?

(3) 试从材料二总结平定安史之乱的原因。

阅读下列材料:

材料一:安史叛军到处烧杀抢掠,攻进长安后“大索三日,民间财资尽掠之”,遭到军民顽强抵抗。

材料二:《旧唐书》语:“文武将吏,擅自署置,贡赋不入于朝廷,虽称藩臣,实非王臣也。”

材料三:黄巢诗《不第后赋菊》:待到秋来九月八,我花开后百花杀。冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲。

材料四:唐高祖,起义师。除隋乱,创国基。二十传,三百载,梁灭之,国乃改。梁、唐、晋,及汉、周,称五代,皆有由。

--(南宋)王应麟撰、章太炎重订《三字经》请回答:

(1) 材料一中的“安史叛军”指哪一事件?“军民顽强抵抗”的效果如何?这一事件有何标志性意义?

(2) 材料二中的“藩臣”指什么?这段材料说明了哪一局面的出现?结合材料和所学知识分析,这一局面的特点和影响分别是什么?

(3) 材料三的“黄巢”是如何实现“冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲”的?在起义中黄巢提出了哪一口号?

(4) 材料四中的“梁灭之,国乃改”指什么?“五代”建立的地区在哪儿?

(5) 通过回答上述问题,说明了什么现象?

答案和解析

1.【答案】D

【解析】黄巢起义发生的政治原因除了唐朝后期,统治腐朽,宦官专权外,与安史之乱有很大关系,即安史之乱后繁镇割据的态势越来越严重,藩镇之间发生兼并战争,给人民带来了苦难,激化了社会矛盾。黄巢起义直接打击了唐朝政府的腐朽统治,冲击了最高统治者,加速了唐朝的灭亡。故D不是安史之乱爆发的原因。

ABC.三项所述均安史之乱爆发的原因。

2.【答案】C

【解析】唐朝始于618年,灭亡于907年,唐朝著名盛世是贞观之治和开元盛世,安史之乱是唐朝由盛转衰的转折点,唐末有著名的黄巢起义,故C符合题意;秦朝从公元前221年到公元前207年,西汉从公元前202年到公元8年,明朝从1368年到1644年,故排除ABD。

本题考查唐朝的兴衰、贞观之治、开元盛世、安史之乱,掌握唐朝的重要史实。

本题考查唐朝的兴衰、贞观之治、开元盛世、安史之乱,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

3.【答案】B

【解析】题干中“贡赋不入于朝廷”“藩臣”“《旧唐书》”等文字信息可知,材料反映了唐朝的藩镇割据,即中央与地方的矛盾,故B项正确.A、C、D三项与材料无关,排除.

本题主要考查中国古代的专制主义中央集权制度。专制主义是与民主政体相对立的概念,指一个人或少数几个独裁的政权组织形式,是体现在帝位终身制和皇位世袭制上,其主要特征是皇帝个人的专断独裁,汇集国家最高权力于一身,从决策到行使军政财政大权都具有独断性和随意性。专制主义是决策方式。

专制主义中央集权制度是建立于封建经济基础之上的。封建经济的分散性要求有一个强有力的中央集权来维护国家统一和社会稳定,以保障封建经济的发展。封建地主阶级为维持统治,需要一个强有力的政权来镇压农民的反抗,巩固自己的统治地位。分散的个体小农,也需要依赖于政治上强大的力量,以稳定社会,抵御外敌和抗击大的灾害。

4.【答案】C

【解析】唐朝灭亡后,北方黄河流域先后出现了后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个政权,南方出现了吴、南唐、吴越、前蜀、后蜀、楚、闽、南汉、南平九个政权,在加上北方割据太原的北汉,史称“五代十国”。五代十国是唐末以来藩镇割据局面的延续。五代十国时期,虽然政权分立,但长期政治统一的历史影响和各地经济发展的密切联系,使统一始终是客观存在的必然趋势。

故选:C。

本题考查五代十国的相关知识。五代十国时期,虽然政权分立,但统一始终是客观存在的必然趋势。

本题考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识记五代十国涉及的政权与影响等史实。

5.【答案】B

【解析】唐玄宗末年政治腐败是出现安史之乱的重要原因,安史之乱持续八年之久,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫;唐朝的国势由盛转衰;唐朝中央权力衰微,安史旧将和内地节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据的局面。B选项观点错误,直接导致唐朝灭亡的是朱温建立后梁政权,符合题意。

故选:B。

本题考查安史之乱的相关知识。安史之乱持续八年之久,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫。

本题考查学生对历史知识的灵活运用能力,需要灵活运用安史之乱的影响。

6.【答案】D

【解析】据所学知,唐朝后期,藩镇割据日益严重,其“割据性”体现在①自行委派官吏 ②不向中央交纳赋税 ③军队不听中央调动 ④节度使职位传子或部将。①②③④都符合题意。

故选:D。

本题考查藩镇割据的相关知识,结合所学即可作答。

注意识记藩镇割据的表现及影响。

7.【答案】D

【解析】据题干比较合适,626年李世民即位,次年改年号为“贞观”,贞观初年,高僧玄奘西游天竺求取佛经,贞观后期,玄奘携带大量封建回到长安;755-763年安禄山、史思明发动叛乱,隋朝安史之乱;907年唐朝灭亡。故正确的选项是①玄奘西行、②安史之乱、③唐朝灭亡。

故选:D。

本题考查玄奘西游天竺、安史之乱、唐朝的灭亡,掌握重大事件的时间。

本题考查玄奘西游天竺、安史之乱、唐朝的灭亡,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

8.【答案】C

【解析】A安史之乱是唐朝由盛转衰的转折点,而非其灭亡的主要原因,故A错误。B八王之乱发生在晋朝与唐朝无关,故B错误。C在唐朝由于连年的对外战争,在边疆地区逐渐出现了集军事指挥权、地方行政权与财政权于一身的节度使,导致尾大不掉,从安史之乱开始,藩镇势力越来越大,全国藩镇开始自举首领、自任官吏、自征粮饷、自征兵卒,已经完全不受中央政权节制。最终唐朝没有亡于农民起义,而亡于藩镇手中。故C正确。D唐末农民起义沉重的打击了唐朝的统治,加速了唐朝的灭亡,而非主要原因,故D错误。

故选:C。

本题主要考查了唐朝灭亡的原因,重点掌握藩镇割据相关知识。

本题主要考查了唐朝灭亡的主要原因,注意基础知识的识记与理解。

9.【答案】C

【解析】能够反映唐玄宗统治后期景象的是国破山河在,城春草木深。开元末年之后,唐玄宗追求享乐,任人唯亲,朝廷日趋腐败。社会上的各种矛盾尖锐,边疆形势也日趋紧张。各地节度使逐渐集军权、行政权和财权于一身,势力膨胀。安禄山一身兼任范阳等三地的节度使,担负东北地区防御重任,逐渐扩张势力。755年,安禄山借口朝廷出现奸臣,和部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”。安史叛军从河北大举南下,先后攻占东都洛阳,又攻下潼关,逼近长安,唐玄宗仓皇逃往四川,太子李亨北上灵武,被拥立为帝,即唐肃宗。唐朝将镇守西北地区的精兵悉数内调,并在北方少数民族的援助下,反击叛军。安史叛军接连内乱,最终于763年被平定。

故选:C。

本题考查了安史之乱。安史之乱持续八年之久,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫。

本题考查学生对历史知识的灵活运用能力,需要灵活运用安史之乱的相关诗句。

10.【答案】D

【解析】唐朝后期,政治腐败,各种矛盾尖锐起来。唐朝从强盛转向衰落,安史之乱是由盛而衰的转折点。安史之乱以后,地方上出现了藩镇割据的局面,中央政府里出现了宦官专权。藩镇割据和宦官专权进一步削弱了唐朝的统治力量,加速了唐朝的衰落。唐朝后期土地集中兼并严重,很多农民都失去了自己的土地,加上灾荒连年,一场席卷大半个中国的农民战争,瓦解了唐政权。最后唐朝被节度使所灭。故①②③④符合题意。

故选:D。

本题考查的是唐末爆发农民起义的知识。黄巢起义给唐朝统治以致命的打击。

本题考查唐朝的灭亡,考查学生的理解和分析能力,知道唐朝末年黄巢率领起义军攻入长安,建立政权,给唐朝统治以致命的打击。

11.【答案】A

【解析】据“(唐代)文武将吏,擅自署置,贡赋不入于朝廷,虽称藩臣,实非王臣,”材料反映了藩地自己设置文武官吏,赋税由自己分配,并不上缴朝廷,虽然向朝廷称臣,实际上并不是臣。这反映了中央与地方的矛盾,B、C两项与材料内容不符;D项说法材料没有体现;根据所学知识可知,唐朝末年,地方势力增大,出现了藩镇割据的局面。

故选:A。

本题考查唐代中央与地方的矛盾的相关史实。唐朝末年出现了藩镇割据的局面。

本题注重考查学生的分析能力,本题的关键点是分析题干,注意准确识记中央与地方的矛盾的相关知识。

12.【答案】D

【解析】唐朝国势从此由盛转衰,藩镇割据局面的形成,主要与安史之乱相关。安史之乱持续八年之久,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫;唐朝的国势由盛转衰;唐朝中央权力衰微,安史旧将和内地节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据的局面。

故选:D。

本题考查了安史之乱。安史之乱持续八年之久,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫。

本题考查学生对历史知识的灵活运用能力,需要灵活运用安史之乱的影响。

13.【答案】B

【解析】从表面看,五代十国是我国历史上一个混乱、动荡和黑暗的时期,实际上,这一时期一直都存在着统一的因素,而且统一的因素在不断增长。统一的因素包括②长期政治统一的历史③各地经济发展的密切联系④人民对统一的渴望。五代十国是唐末以来藩镇割据局面的延续。北方政权更迭,战事不断,政局动荡不安。当时的南方地区,由于受战乱影响较小,政局相对稳定,经济在原有的基础上也有一定的发展。五代十国时期,虽然政权分立,但长期政治统一的历史影响和各地经济发展的密切联系,使统一始终是客观存在的必然趋势。

本题考查了五代十国。五代十国时期,虽然政权分立,但统一始终是客观存在的必然趋势。

本题考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识记五代十国时期存在的统一因素。

14.【答案】D

【解析】唐玄宗后期,发生了安史之乱。安史之乱是唐朝由强盛到衰落的转折点。故紧急的战报打破了唐玄宗与杨贵妃的歌舞升平,促使唐朝形势急转直下的是安史之乱。

本题以“渔阳颦鼓动地来,惊破霓裳羽衣曲”为切入点,考查的是安史之乱的知识点。

本题主要考查的是学生对安史之乱的有关知识的记忆、理解能力。

15.【答案】C

【解析】

【分析】

本题考查五代十国,要求运用所学解读题干信息。

【解答】

C.后晋是五代时期的第三个朝代。成德节度使说做皇帝不是根据家族血缘,而是“兵强马壮者”就有资格。这是地方节度使赤裸裸的武力示威,可见唐朝后期的藩镇割据局面仍在延续,故C正确。

A.五代十国是唐末藩镇割据的延续,而不是宦官专权,故排除A。

B.后晋属于五代之一,这时唐朝已经灭亡,故排除B。

D.黄巢起义没有推翻唐朝的统治,且这与本题无关。

故选C。

16.【答案】【小题1】以民为本;贞观之治。

【小题2】创立殿试制度;社会经济得以持续发展,人口持续增长,边疆得以巩固和开拓。

【小题3】稳定政局,励精图治,重用贤能,整顿吏治,裁减冗员,发展经济,改革税制,注重文教,编修经籍等;开元盛世;安史之乱。

【小题4】我们国家要把人民利益放在首位,以人为本;我们要坚持依法治国,保证法律面前人人平等;重视经济,我们应该以经济建设为中心,坚持改革开放,坚持科学发展观等。

【解析】本题考查贞观之治、、武则天、开元盛世、安史之乱等相关史实,掌握相关的基础知识。

本题考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记贞观之治、、武则天、开元盛世、安史之乱等相关史实。

17.【答案】【小题1】背景:安史之乱爆发。

【小题2】安史之乱中差役强来征兵的情景。揭露封建统治者的残暴;反映了唐朝安史之乱引起的战争给广大人民带来的深重灾难,表达了诗人对劳动人民的深切同情。

【小题3】叛军内部的内讧;唐朝大将的积极平叛;借助外地节度使的力量;少数民族政权的帮助;百姓的反抗等。(言之有理即可)

【解析】本题考查安史之乱的内容,安史之乱后,唐朝的国势,从此由盛转衰。

本题考查安史之乱的内容,注意基础知识的识记与理解。

18.【答案】【小题1】安史之乱;平定了安史之乱;标志着唐朝由盛转衰。

【小题2】节度使;藩镇割据局面的出现;中央权力衰微,安史旧将和内地节度使权势加大;导致唐朝灭亡。

【小题3】“黄巢”率领起义军攻入长安,建立政权,给唐朝统治以致命的打击;天补均平。

【小题4】唐朝灭亡,后梁建立;黄河流域。

【小题5】统治者朝政腐败导致安史之乱,最终导致唐朝灭亡的现象。

【解析】本题考查安史之乱、五代十国等相关史实,掌握相关的基础知识。

本题考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记安史之乱、五代十国等相关史实。

第2页,共2页

第1页,共1页

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源