2022届北京市海淀一模:《语文文言文阅读讲评 》课件(23张ppt)

文档属性

| 名称 | 2022届北京市海淀一模:《语文文言文阅读讲评 》课件(23张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-04-02 21:27:33 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

高三语文一模“文言文”阅卷讲评

试题考查特点

选文出自清朝章学诚的《文史通义》,论说文。

论题为“名”,即针砭由“名”带来的时弊。

测试目标的启示:

1.文言知识类题目

①梳理知识类型,继续构建和丰富语言知识体系;

②培养、强化根据语境进行推断的意识和能力;

2.文章内容理解题类目

①养成全面、完整理解文意的习惯,在整体把握的基础上关注局部;

②增强理顺、概述文章脉络的能力。通过议论类文章的逻辑梳理结构内容。

③提高审题能力,根据题目要求,清晰准确地作答能力。

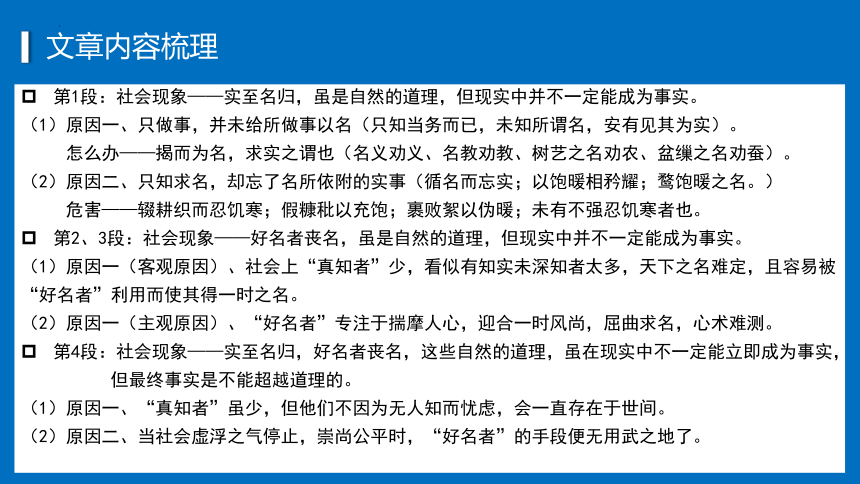

第1段:社会现象——实至名归,虽是自然的道理,但现实中并不一定能成为事实。

(1)原因一、只做事,并未给所做事以名(只知当务而已,未知所谓名,安有见其为实)。

怎么办——揭而为名,求实之谓也(名义劝义、名教劝教、树艺之名劝农、盆缫之名劝蚕)。

(2)原因二、只知求名,却忘了名所依附的实事(循名而忘实;以饱暖相矜耀;鹜饱暖之名。)

危害——辍耕织而忍饥寒;假糠秕以充饱;裹败絮以伪暖;未有不强忍饥寒者也。

第2、3段:社会现象——好名者丧名,虽是自然的道理,但现实中并不一定能成为事实。

(1)原因一(客观原因)、社会上“真知者”少,看似有知实未深知者太多,天下之名难定,且容易被

“好名者”利用而使其得一时之名。

(2)原因一(主观原因)、“好名者”专注于揣摩人心,迎合一时风尚,屈曲求名,心术难测。

第4段:社会现象——实至名归,好名者丧名,这些自然的道理,虽在现实中不一定能立即成为事实,

但最终事实是不能超越道理的。

(1)原因一、“真知者”虽少,但他们不因为无人知而忧虑,会一直存在于世间。

(2)原因二、当社会虚浮之气停止,崇尚公平时,“好名者”的手段便无用武之地了。

文章内容梳理

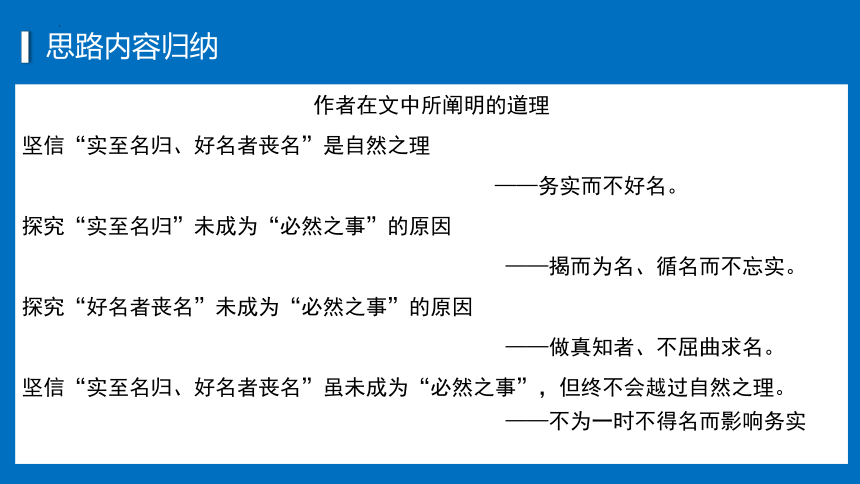

作者在文中所阐明的道理

坚信“实至名归、好名者丧名”是自然之理

——务实而不好名。

探究“实至名归”未成为“必然之事”的原因

——揭而为名、循名而不忘实。

探究“好名者丧名”未成为“必然之事”的原因

——做真知者、不屈曲求名。

坚信“实至名归、好名者丧名”虽未成为“必然之事”,但终不会越过自然之理。

——不为一时不得名而影响务实

思路内容归纳

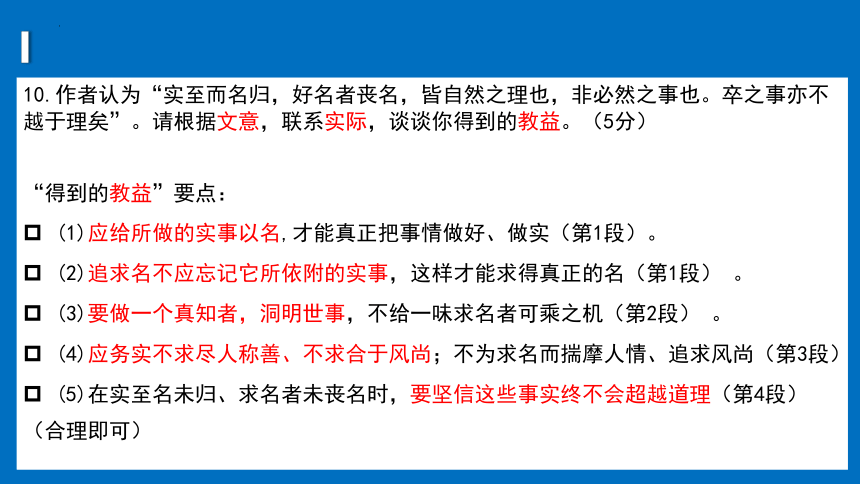

10.作者认为“实至而名归,好名者丧名,皆自然之理也,非必然之事也。卒之事亦不越于理矣”。请根据文意,联系实际,谈谈你得到的教益。(5分)

“得到的教益”要点:

(1)应给所做的实事以名,才能真正把事情做好、做实(第1段)。

(2)追求名不应忘记它所依附的实事,这样才能求得真正的名(第1段) 。

(3)要做一个真知者,洞明世事,不给一味求名者可乘之机(第2段) 。

(4)应务实不求尽人称善、不求合于风尚;不为求名而揣摩人情、追求风尚(第3段)

(5)在实至名未归、求名者未丧名时,要坚信这些事实终不会超越道理(第4段)

(合理即可)

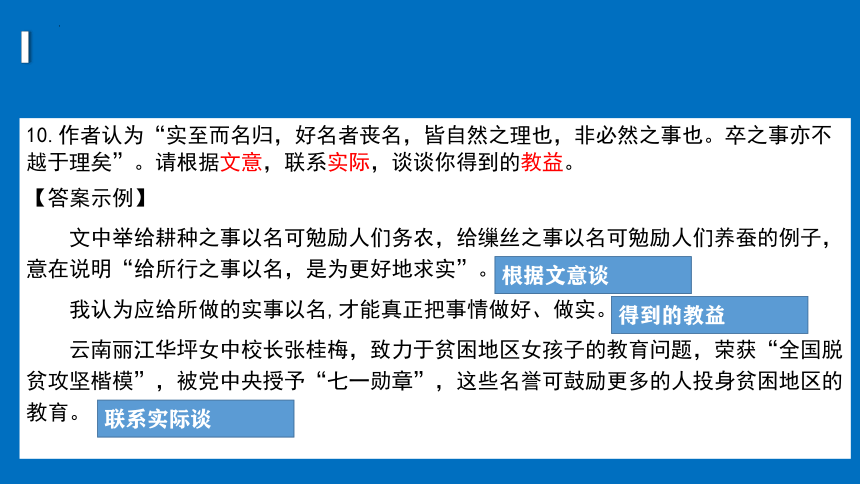

10.作者认为“实至而名归,好名者丧名,皆自然之理也,非必然之事也。卒之事亦不越于理矣”。请根据文意,联系实际,谈谈你得到的教益。

【答案示例】

给 文中举给耕种之事以名可勉励人们务农,给缫丝之事以名可勉励人们养蚕的例子,意在说明“给所行之事以名,是为更好地求实”。

我认为应给所做的实事以名,才能真正把事情做好、做实。

云南丽江华坪女中校长张桂梅,致力于贫困地区女孩子的教育问题,荣获“全国脱贫攻坚楷模”,被党中央授予“七一勋章”,这些名誉可鼓励更多的人投身贫困地区的教育。

根据文意谈

得到的教益

联系实际谈

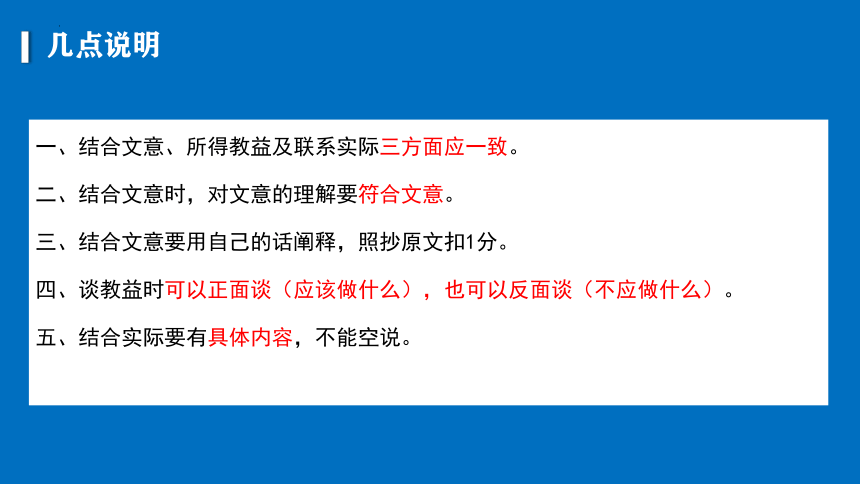

一、结合文意、所得教益及联系实际三方面应一致。

二、结合文意时,对文意的理解要符合文意。

三、结合文意要用自己的话阐释,照抄原文扣1分。

四、谈教益时可以正面谈(应该做什么),也可以反面谈(不应做什么)。

五、结合实际要有具体内容,不能空说。

几点说明

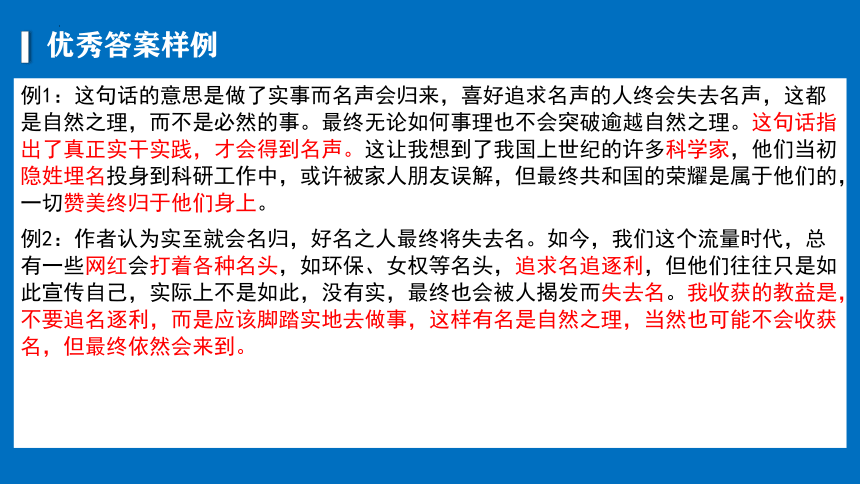

例1:这句话的意思是做了实事而名声会归来,喜好追求名声的人终会失去名声,这都是自然之理,而不是必然的事。最终无论如何事理也不会突破逾越自然之理。这句话指出了真正实干实践,才会得到名声。这让我想到了我国上世纪的许多科学家,他们当初隐姓埋名投身到科研工作中,或许被家人朋友误解,但最终共和国的荣耀是属于他们的,一切赞美终归于他们身上。

例2:作者认为实至就会名归,好名之人最终将失去名。如今,我们这个流量时代,总有一些网红会打着各种名头,如环保、女权等名头,追求名追逐利,但他们往往只是如此宣传自己,实际上不是如此,没有实,最终也会被人揭发而失去名。我收获的教益是,不要追名逐利,而是应该脚踏实地去做事,这样有名是自然之理,当然也可能不会收获名,但最终依然会来到。

优秀答案样例

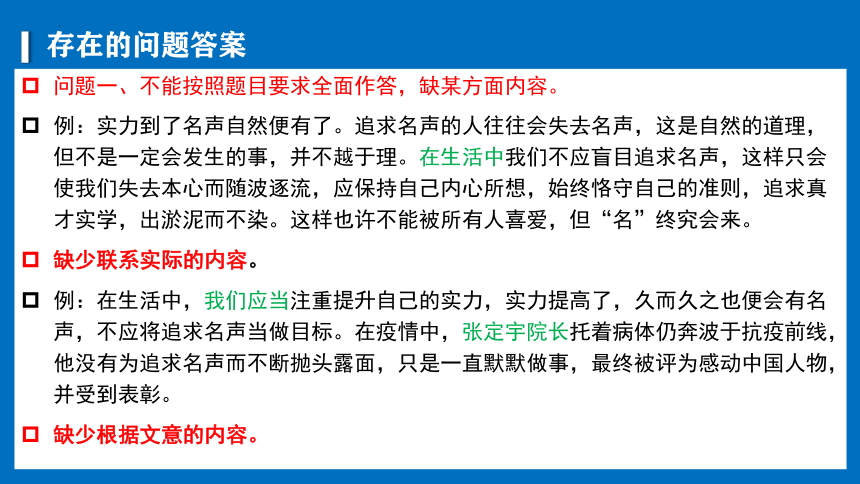

问题一、不能按照题目要求全面作答,缺某方面内容。

例:实力到了名声自然便有了。追求名声的人往往会失去名声,这是自然的道理,但不是一定会发生的事,并不越于理。在生活中我们不应盲目追求名声,这样只会使我们失去本心而随波逐流,应保持自己内心所想,始终恪守自己的准则,追求真才实学,出淤泥而不染。这样也许不能被所有人喜爱,但“名”终究会来。

缺少联系实际的内容。

例:在生活中,我们应当注重提升自己的实力,实力提高了,久而久之也便会有名声,不应将追求名声当做目标。在疫情中,张定宇院长托着病体仍奔波于抗疫前线,他没有为追求名声而不断抛头露面,只是一直默默做事,最终被评为感动中国人物,并受到表彰。

缺少根据文意的内容。

存在的问题答案

例:作者的意思是实至名归,要有实力,名声自然大;而那些疯狂追求名声的人,反而得不到名声。我十分认同这个观点,现实生活中,不少为国奉献的科研人员们默默无闻,只有在做出大研究并发表后名声大躁。若是没实力而空有名声,只会迎合一时风尚,无时代观念。正如一些流量明星,空套一副好皮囊,但却没有真正实力,只会成为时代消耗品,被人遗忘。

缺少教益的内容

例8:作者此篇《针名》道出了人凭真才实干,不必追求,好名声自然会有,就如介之推不曾言禄,禄亦弗及的例子一样。但若一味追求名声,只迎合一时风尚,换取美名,这美名也只是一时的。就如我国近期频频出现的“暴力消费”浪潮一样,大部分人为跟风,狂买某些品牌的国货,而热度散去后,他们却无踪影。真正爱国应是理智的。支持国货应是长期的风尚,而非一时之事。真正在生活中作为国为民的事,才是爱国的体现,才能真正获得美名。

缺少教益的内容

答案样例

问题二、对文章内容理解不准确,照抄原文,谈教益不能扣住“名”。

例:有了实际德行,自然会有相应的名声。即使追求名声的人一时有好名,最终也会声名败坏。我得到的教益是:所以我们应学习修身,提升才干德行而非求名。曾经许多网红主播伪造清纯可怜,红极一时,实则道德败坏,他们最终被封杀,褪尽光环。张文宏等人在疫情中的实干付出感动群众,并未炒作而成“硬核”,正如介之推终实至名归。这启示我应务实,提升具体修养。

“提升才干德行而非求名”表述过于绝对,不符合文意,最后“启示”应务实,未提及名。

例9:“实至而名归,好名者丧名”。我们不能一味追求名声功名,而应脚踏实地提升能力,而不是跟随潮流引人注目。万事不可以超越道理,做好本职工作。

根据文意直接抄原文。

问题答案样例

例10:这句话意思是:有实才则会有名分,喜好名分的人丧失它,是自然的道理,而不是必然之事。这道理没有超过自然规律,有实才不一定全得到名声,而喜好名声的人也不一定会失去名声。在现实生活中,我们仍应不念名分,居安思危,不做图一时之利的事。因为这样的结果往往会只得一时之快,而非长久之利。

“居安思危”与本文内容无关。

答案样例

强化审题意识,强调按题目要求作答,问什么就答什么。(梳理论证过程等)

扣住题目中的关键词:“教益”“文意”“实际”。

答题时把层次区分清楚,不要把两方面内容混在一起,如把文意和教益混在一起,把对实例的解说与教益区分不清。

对文意的理解不准确,抄原句者多,建议引导学生扣住核心话题,加强文本思路梳理得指导。本文为“名”,谈修身、成功者太多。

对结合文意的理解太局限,只翻译解释题干中句子的内容。

举例时视野狭隘、格局太低,囿于校园,不能睁开眼睛看世界,就谈自己的学习、值日、考试等。

几条建议

9.将文中画波浪线的句子翻译成现代汉语。(4分)

是以必有辍耕织而忍饥寒,假糠秕以充饱,裹败絮以伪暖,斯乃好名之弊矣。

【参考答案】因此一定会出现停止耕作纺织而忍饥受寒,借糠秕(充饥)装作吃饱,裹败絮(御寒)装作暖和(的现象),这就是喜好“名”(所带来)的弊害。

【评分要点】 每个分句1分,在意思正确的基础上,重点看关键词的落实,关键词分别为“辍”“充”

“伪”“乃”。

(1)是以必有辍耕织而忍饥寒(关键词:辍,停止、放弃等) 因此一定会出现停止耕织而忍饥受寒。

(2)假糠秕以充饱(关键词:充,假装、充当等) 借糠秕(充饥)装作吃饱。

(3)裹败絮以伪暖(关键词:伪,伪装、假装等) 裹败絮(御寒)假装暖和。

(4)斯乃好名之弊也(关键词:乃,是)。 这就是喜好名(所带来的)弊害。

例1:这样就一定有人停止耕种劳作而忍受饥寒,吃糟糠稻壳来假装饱腹,裹着内里破败地衣服而伪装温暖不寒,这便是一味追求名的弊端。

整体句意义理解准确,关键词语落实准确。

例2:因此一定有人停止了耕田织布然后忍受饥寒,借着糠秕来填饱肚子,裹着败絮而伪装温暖,这就是喜好名利的弊端啊。

整体句意理解准确,第二个分句中的“充”误解为“填饱”,该分句理解有误。

例3:因此一定有人不耕作、织布但忍受饥寒,借着糠秕来充饥,身上穿着败絮做的衣服来伪装暖和,这些是喜好名声的弊端啊。

第一个分句逻辑错误导致句意理解有误,第二个分句中的“充”误解为“充饥”。

例4:就一定会有不积极劳作而是让自己忍受着饥饿寒冷,假借糠秕来充当自己已经饱足,裹着破烂地旧衣服以为很暖和,这些都是好名好利的弊端啊。

前三个分句的理解均有错误,不得分。

答案样例

翻译时的整体关照意识不强,想当然翻译。本句是在谈求名而忘实带来的危害,应基于这一点去翻译,建议加强整体把握的意识和能力。

语境意识不强,语意推断能力较弱。建议加强这方面能力的专项训练。“假糠秕以充饱,裹败絮以伪暖”两句对照,完全可以彼此借力,由“裹”只“假”应为动词,由“伪”可知“充”也是假装的意思。

实词、虚词等基础知识的积累还有欠缺。“是以、辍、而、假、以、伪、斯、乃、弊”等都是常见词、常见意、常见用法,学生理解依然有很多错误,一个“弊”字照抄能错处几个版本,建议查漏补缺。

问题及建议

11.阅读下面《论语》中的几则语录,回答问题。(10分)

①子曰:“知者乐水,仁者乐山。知者动,仁者静。知者乐,仁者寿。” (《论语·雍也》)

②子在川上曰:“逝者如斯夫!不舍昼夜。” (《论语·子罕》)

③子曰:“何伤乎?亦各言其志也!”

曰:“莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。”

(《论语·先进》)

(1)请根据上面三则语录,解说其中蕴含的“山水情怀”。(5分)

【解题】“山水情怀”是人们依据“山水”特点,寄托在山水之上的一些情怀。

【解论语】

1.山的特点:崇高伟岸、安稳永恒。水的特点:灵动清澈、奔腾不息。

2.在山上寄托的情怀:稳重沉静、厚重不移、仁爱宽厚。

3.在水上寄托的情怀:智慧通透、洒脱乐观、自强不息、高洁清明。

【评分说明】

1.“解说”时要说出山水的特点和人的情怀两方面的内容。

2.山水的特点和所寄托的情怀要一致。

3.能准确答出山的一种特点和所寄托的一种情怀;

能准确答出水的一种特点和所寄托的一种情怀;

4.能从整体上解说“山水情怀”,不一则一则地“解说”,整体把握。

或答出两种以上山或水的特点及所寄托的情怀。。

山意味着安静、稳重、长久;水意味着流逝、灵活、变化;智者像水般随机应变,灵活变动,仁者因其性情厚重,方能如山守仁德长久不变。孔子喜欢山水之自然习性,并对其加以人性的感悟与提炼,体现儒家地山水情怀和对于浴乎沂水中的政治操守。

【点评】 山水的特点及所寄托的情怀解说准确,对应一致

答案样例

11.阅读下面《论语》中的几则语录,回答问题。(10分)

④子曰:“饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。”

⑤子曰:“譬如为山,未成一篑,止,吾止也。譬如平地,虽覆一篑,进,吾往也。”

⑥子曰:“岁寒,然后知松柏之后凋也。”

(2)以上三则语录,于形象的比喻中蕴含着为人处世之道,请根据语录的相关内容加以

概述。(5分)

【解论语】

1.孔子把不义的富贵比作浮云,主张为人处世应淡泊名利、安贫乐道、坚守仁义。

2.孔子把做事、追求理想信念比作堆山平地,主张为人处世应积极主动、不断进取、自

强不息。

3.孔子把经受住重大考验的人比作岁寒时不凋的松柏,主张为人处世应坚韧不屈、保持

节操。

【评分说明】

1.“概述”要包括“形象的比喻”和“为人处世之道”两方面的内容。

2.比喻中喻体本体的特点和为人处世之道的内容要一致。

3.准确答一则语录中喻体本体和为人处世之道两方面的内容。

4.只答出了喻体本体和为人处世之道中一方面的内容,得1分。

通过将富贵比作浮云来体现安贫乐道的处世之道;通过写在堆土成山和填平地面地过程中放弃和坚持地对比,表达了做事应坚持不懈的处世之道;通过写松柏在严寒中长青不凋,表达了人应该坚守本心,不屈不挠的处世之道。

对三则语录中的本体喻体及所反映的为人处世之道,理解准确,概述清楚。

第4则中将不正当取得的富贵比作浮云,表达了君子取财有道,安贫乐道的品质。第5则用以土堆山来比喻,表达了其不因过程如何改其度仁而行的做事原则,

第6则将松柏比作意志坚定的君子,赞扬了其不因困苦而改其志的坚定品质。

对第5则语录中的本体喻体及所反映的为人处世之道理解有误。

答案样例

高三语文一模“文言文”阅卷讲评

试题考查特点

选文出自清朝章学诚的《文史通义》,论说文。

论题为“名”,即针砭由“名”带来的时弊。

测试目标的启示:

1.文言知识类题目

①梳理知识类型,继续构建和丰富语言知识体系;

②培养、强化根据语境进行推断的意识和能力;

2.文章内容理解题类目

①养成全面、完整理解文意的习惯,在整体把握的基础上关注局部;

②增强理顺、概述文章脉络的能力。通过议论类文章的逻辑梳理结构内容。

③提高审题能力,根据题目要求,清晰准确地作答能力。

第1段:社会现象——实至名归,虽是自然的道理,但现实中并不一定能成为事实。

(1)原因一、只做事,并未给所做事以名(只知当务而已,未知所谓名,安有见其为实)。

怎么办——揭而为名,求实之谓也(名义劝义、名教劝教、树艺之名劝农、盆缫之名劝蚕)。

(2)原因二、只知求名,却忘了名所依附的实事(循名而忘实;以饱暖相矜耀;鹜饱暖之名。)

危害——辍耕织而忍饥寒;假糠秕以充饱;裹败絮以伪暖;未有不强忍饥寒者也。

第2、3段:社会现象——好名者丧名,虽是自然的道理,但现实中并不一定能成为事实。

(1)原因一(客观原因)、社会上“真知者”少,看似有知实未深知者太多,天下之名难定,且容易被

“好名者”利用而使其得一时之名。

(2)原因一(主观原因)、“好名者”专注于揣摩人心,迎合一时风尚,屈曲求名,心术难测。

第4段:社会现象——实至名归,好名者丧名,这些自然的道理,虽在现实中不一定能立即成为事实,

但最终事实是不能超越道理的。

(1)原因一、“真知者”虽少,但他们不因为无人知而忧虑,会一直存在于世间。

(2)原因二、当社会虚浮之气停止,崇尚公平时,“好名者”的手段便无用武之地了。

文章内容梳理

作者在文中所阐明的道理

坚信“实至名归、好名者丧名”是自然之理

——务实而不好名。

探究“实至名归”未成为“必然之事”的原因

——揭而为名、循名而不忘实。

探究“好名者丧名”未成为“必然之事”的原因

——做真知者、不屈曲求名。

坚信“实至名归、好名者丧名”虽未成为“必然之事”,但终不会越过自然之理。

——不为一时不得名而影响务实

思路内容归纳

10.作者认为“实至而名归,好名者丧名,皆自然之理也,非必然之事也。卒之事亦不越于理矣”。请根据文意,联系实际,谈谈你得到的教益。(5分)

“得到的教益”要点:

(1)应给所做的实事以名,才能真正把事情做好、做实(第1段)。

(2)追求名不应忘记它所依附的实事,这样才能求得真正的名(第1段) 。

(3)要做一个真知者,洞明世事,不给一味求名者可乘之机(第2段) 。

(4)应务实不求尽人称善、不求合于风尚;不为求名而揣摩人情、追求风尚(第3段)

(5)在实至名未归、求名者未丧名时,要坚信这些事实终不会超越道理(第4段)

(合理即可)

10.作者认为“实至而名归,好名者丧名,皆自然之理也,非必然之事也。卒之事亦不越于理矣”。请根据文意,联系实际,谈谈你得到的教益。

【答案示例】

给 文中举给耕种之事以名可勉励人们务农,给缫丝之事以名可勉励人们养蚕的例子,意在说明“给所行之事以名,是为更好地求实”。

我认为应给所做的实事以名,才能真正把事情做好、做实。

云南丽江华坪女中校长张桂梅,致力于贫困地区女孩子的教育问题,荣获“全国脱贫攻坚楷模”,被党中央授予“七一勋章”,这些名誉可鼓励更多的人投身贫困地区的教育。

根据文意谈

得到的教益

联系实际谈

一、结合文意、所得教益及联系实际三方面应一致。

二、结合文意时,对文意的理解要符合文意。

三、结合文意要用自己的话阐释,照抄原文扣1分。

四、谈教益时可以正面谈(应该做什么),也可以反面谈(不应做什么)。

五、结合实际要有具体内容,不能空说。

几点说明

例1:这句话的意思是做了实事而名声会归来,喜好追求名声的人终会失去名声,这都是自然之理,而不是必然的事。最终无论如何事理也不会突破逾越自然之理。这句话指出了真正实干实践,才会得到名声。这让我想到了我国上世纪的许多科学家,他们当初隐姓埋名投身到科研工作中,或许被家人朋友误解,但最终共和国的荣耀是属于他们的,一切赞美终归于他们身上。

例2:作者认为实至就会名归,好名之人最终将失去名。如今,我们这个流量时代,总有一些网红会打着各种名头,如环保、女权等名头,追求名追逐利,但他们往往只是如此宣传自己,实际上不是如此,没有实,最终也会被人揭发而失去名。我收获的教益是,不要追名逐利,而是应该脚踏实地去做事,这样有名是自然之理,当然也可能不会收获名,但最终依然会来到。

优秀答案样例

问题一、不能按照题目要求全面作答,缺某方面内容。

例:实力到了名声自然便有了。追求名声的人往往会失去名声,这是自然的道理,但不是一定会发生的事,并不越于理。在生活中我们不应盲目追求名声,这样只会使我们失去本心而随波逐流,应保持自己内心所想,始终恪守自己的准则,追求真才实学,出淤泥而不染。这样也许不能被所有人喜爱,但“名”终究会来。

缺少联系实际的内容。

例:在生活中,我们应当注重提升自己的实力,实力提高了,久而久之也便会有名声,不应将追求名声当做目标。在疫情中,张定宇院长托着病体仍奔波于抗疫前线,他没有为追求名声而不断抛头露面,只是一直默默做事,最终被评为感动中国人物,并受到表彰。

缺少根据文意的内容。

存在的问题答案

例:作者的意思是实至名归,要有实力,名声自然大;而那些疯狂追求名声的人,反而得不到名声。我十分认同这个观点,现实生活中,不少为国奉献的科研人员们默默无闻,只有在做出大研究并发表后名声大躁。若是没实力而空有名声,只会迎合一时风尚,无时代观念。正如一些流量明星,空套一副好皮囊,但却没有真正实力,只会成为时代消耗品,被人遗忘。

缺少教益的内容

例8:作者此篇《针名》道出了人凭真才实干,不必追求,好名声自然会有,就如介之推不曾言禄,禄亦弗及的例子一样。但若一味追求名声,只迎合一时风尚,换取美名,这美名也只是一时的。就如我国近期频频出现的“暴力消费”浪潮一样,大部分人为跟风,狂买某些品牌的国货,而热度散去后,他们却无踪影。真正爱国应是理智的。支持国货应是长期的风尚,而非一时之事。真正在生活中作为国为民的事,才是爱国的体现,才能真正获得美名。

缺少教益的内容

答案样例

问题二、对文章内容理解不准确,照抄原文,谈教益不能扣住“名”。

例:有了实际德行,自然会有相应的名声。即使追求名声的人一时有好名,最终也会声名败坏。我得到的教益是:所以我们应学习修身,提升才干德行而非求名。曾经许多网红主播伪造清纯可怜,红极一时,实则道德败坏,他们最终被封杀,褪尽光环。张文宏等人在疫情中的实干付出感动群众,并未炒作而成“硬核”,正如介之推终实至名归。这启示我应务实,提升具体修养。

“提升才干德行而非求名”表述过于绝对,不符合文意,最后“启示”应务实,未提及名。

例9:“实至而名归,好名者丧名”。我们不能一味追求名声功名,而应脚踏实地提升能力,而不是跟随潮流引人注目。万事不可以超越道理,做好本职工作。

根据文意直接抄原文。

问题答案样例

例10:这句话意思是:有实才则会有名分,喜好名分的人丧失它,是自然的道理,而不是必然之事。这道理没有超过自然规律,有实才不一定全得到名声,而喜好名声的人也不一定会失去名声。在现实生活中,我们仍应不念名分,居安思危,不做图一时之利的事。因为这样的结果往往会只得一时之快,而非长久之利。

“居安思危”与本文内容无关。

答案样例

强化审题意识,强调按题目要求作答,问什么就答什么。(梳理论证过程等)

扣住题目中的关键词:“教益”“文意”“实际”。

答题时把层次区分清楚,不要把两方面内容混在一起,如把文意和教益混在一起,把对实例的解说与教益区分不清。

对文意的理解不准确,抄原句者多,建议引导学生扣住核心话题,加强文本思路梳理得指导。本文为“名”,谈修身、成功者太多。

对结合文意的理解太局限,只翻译解释题干中句子的内容。

举例时视野狭隘、格局太低,囿于校园,不能睁开眼睛看世界,就谈自己的学习、值日、考试等。

几条建议

9.将文中画波浪线的句子翻译成现代汉语。(4分)

是以必有辍耕织而忍饥寒,假糠秕以充饱,裹败絮以伪暖,斯乃好名之弊矣。

【参考答案】因此一定会出现停止耕作纺织而忍饥受寒,借糠秕(充饥)装作吃饱,裹败絮(御寒)装作暖和(的现象),这就是喜好“名”(所带来)的弊害。

【评分要点】 每个分句1分,在意思正确的基础上,重点看关键词的落实,关键词分别为“辍”“充”

“伪”“乃”。

(1)是以必有辍耕织而忍饥寒(关键词:辍,停止、放弃等) 因此一定会出现停止耕织而忍饥受寒。

(2)假糠秕以充饱(关键词:充,假装、充当等) 借糠秕(充饥)装作吃饱。

(3)裹败絮以伪暖(关键词:伪,伪装、假装等) 裹败絮(御寒)假装暖和。

(4)斯乃好名之弊也(关键词:乃,是)。 这就是喜好名(所带来的)弊害。

例1:这样就一定有人停止耕种劳作而忍受饥寒,吃糟糠稻壳来假装饱腹,裹着内里破败地衣服而伪装温暖不寒,这便是一味追求名的弊端。

整体句意义理解准确,关键词语落实准确。

例2:因此一定有人停止了耕田织布然后忍受饥寒,借着糠秕来填饱肚子,裹着败絮而伪装温暖,这就是喜好名利的弊端啊。

整体句意理解准确,第二个分句中的“充”误解为“填饱”,该分句理解有误。

例3:因此一定有人不耕作、织布但忍受饥寒,借着糠秕来充饥,身上穿着败絮做的衣服来伪装暖和,这些是喜好名声的弊端啊。

第一个分句逻辑错误导致句意理解有误,第二个分句中的“充”误解为“充饥”。

例4:就一定会有不积极劳作而是让自己忍受着饥饿寒冷,假借糠秕来充当自己已经饱足,裹着破烂地旧衣服以为很暖和,这些都是好名好利的弊端啊。

前三个分句的理解均有错误,不得分。

答案样例

翻译时的整体关照意识不强,想当然翻译。本句是在谈求名而忘实带来的危害,应基于这一点去翻译,建议加强整体把握的意识和能力。

语境意识不强,语意推断能力较弱。建议加强这方面能力的专项训练。“假糠秕以充饱,裹败絮以伪暖”两句对照,完全可以彼此借力,由“裹”只“假”应为动词,由“伪”可知“充”也是假装的意思。

实词、虚词等基础知识的积累还有欠缺。“是以、辍、而、假、以、伪、斯、乃、弊”等都是常见词、常见意、常见用法,学生理解依然有很多错误,一个“弊”字照抄能错处几个版本,建议查漏补缺。

问题及建议

11.阅读下面《论语》中的几则语录,回答问题。(10分)

①子曰:“知者乐水,仁者乐山。知者动,仁者静。知者乐,仁者寿。” (《论语·雍也》)

②子在川上曰:“逝者如斯夫!不舍昼夜。” (《论语·子罕》)

③子曰:“何伤乎?亦各言其志也!”

曰:“莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。”

(《论语·先进》)

(1)请根据上面三则语录,解说其中蕴含的“山水情怀”。(5分)

【解题】“山水情怀”是人们依据“山水”特点,寄托在山水之上的一些情怀。

【解论语】

1.山的特点:崇高伟岸、安稳永恒。水的特点:灵动清澈、奔腾不息。

2.在山上寄托的情怀:稳重沉静、厚重不移、仁爱宽厚。

3.在水上寄托的情怀:智慧通透、洒脱乐观、自强不息、高洁清明。

【评分说明】

1.“解说”时要说出山水的特点和人的情怀两方面的内容。

2.山水的特点和所寄托的情怀要一致。

3.能准确答出山的一种特点和所寄托的一种情怀;

能准确答出水的一种特点和所寄托的一种情怀;

4.能从整体上解说“山水情怀”,不一则一则地“解说”,整体把握。

或答出两种以上山或水的特点及所寄托的情怀。。

山意味着安静、稳重、长久;水意味着流逝、灵活、变化;智者像水般随机应变,灵活变动,仁者因其性情厚重,方能如山守仁德长久不变。孔子喜欢山水之自然习性,并对其加以人性的感悟与提炼,体现儒家地山水情怀和对于浴乎沂水中的政治操守。

【点评】 山水的特点及所寄托的情怀解说准确,对应一致

答案样例

11.阅读下面《论语》中的几则语录,回答问题。(10分)

④子曰:“饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。”

⑤子曰:“譬如为山,未成一篑,止,吾止也。譬如平地,虽覆一篑,进,吾往也。”

⑥子曰:“岁寒,然后知松柏之后凋也。”

(2)以上三则语录,于形象的比喻中蕴含着为人处世之道,请根据语录的相关内容加以

概述。(5分)

【解论语】

1.孔子把不义的富贵比作浮云,主张为人处世应淡泊名利、安贫乐道、坚守仁义。

2.孔子把做事、追求理想信念比作堆山平地,主张为人处世应积极主动、不断进取、自

强不息。

3.孔子把经受住重大考验的人比作岁寒时不凋的松柏,主张为人处世应坚韧不屈、保持

节操。

【评分说明】

1.“概述”要包括“形象的比喻”和“为人处世之道”两方面的内容。

2.比喻中喻体本体的特点和为人处世之道的内容要一致。

3.准确答一则语录中喻体本体和为人处世之道两方面的内容。

4.只答出了喻体本体和为人处世之道中一方面的内容,得1分。

通过将富贵比作浮云来体现安贫乐道的处世之道;通过写在堆土成山和填平地面地过程中放弃和坚持地对比,表达了做事应坚持不懈的处世之道;通过写松柏在严寒中长青不凋,表达了人应该坚守本心,不屈不挠的处世之道。

对三则语录中的本体喻体及所反映的为人处世之道,理解准确,概述清楚。

第4则中将不正当取得的富贵比作浮云,表达了君子取财有道,安贫乐道的品质。第5则用以土堆山来比喻,表达了其不因过程如何改其度仁而行的做事原则,

第6则将松柏比作意志坚定的君子,赞扬了其不因困苦而改其志的坚定品质。

对第5则语录中的本体喻体及所反映的为人处世之道理解有误。

答案样例

同课章节目录