2021-2022学年统编版(部编版) 选择性必修下册 第三单元10.1 《兰亭集序》课件39张

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版(部编版) 选择性必修下册 第三单元10.1 《兰亭集序》课件39张 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 919.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-04-02 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共39张PPT)

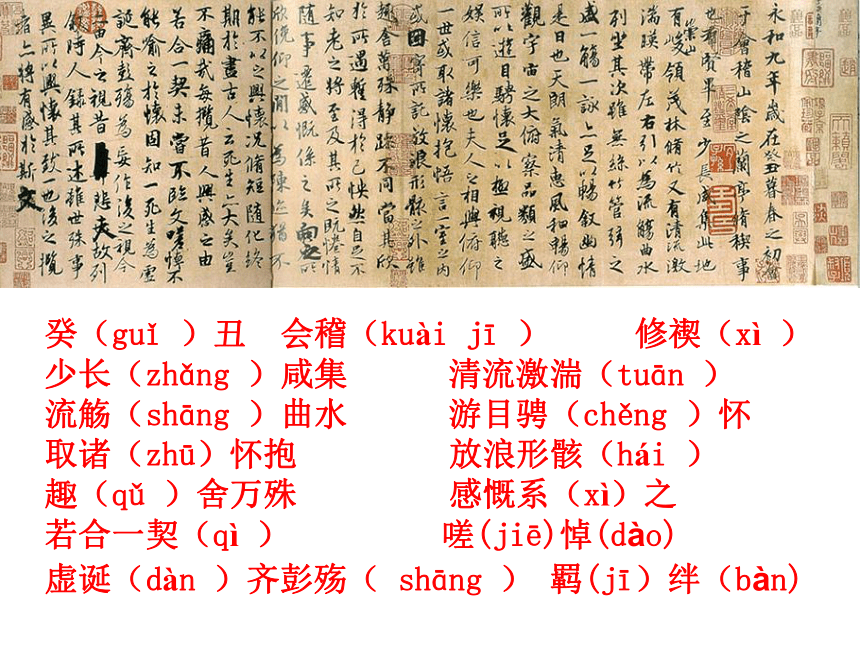

在中国书法艺术的发展史上,魏晋时期具有承前起后的重要作用:一方面汉隶发展至魏晋,基本奠定了汉字形态;另一方面,真、行、草书又得到长足发展。就在这一时期,诞生了一位中国历史上最伟大的书法家,被后世誉为“书圣” ,他写的《乐毅论》《黄庭经》等楷书作品被视为“书之圣”,他写的行草 《 兰亭集序》被后世书法家誉 为“天下第一行书”。

飘若浮云,矫若惊龙

王

曦

之

兰

亭

集

序

王羲之(321-379)字逸少,东晋琅邪人(现山东省临沂县)。后居会稽山阴(今浙江绍兴)。出身世家大族(祖王正,父王旷,曾任淮南太守,善谋略,亦是书家),但性情耿直,严守操节。起家秘书郎,后迁参军,长史。拜护军将军,调右军将军,会稽内史,世称王右军。在会稽任内适逢灾荒,开仓赈济百姓。因与上司扬州刺史王述失和,遂称病辞职,从此优游林下,寄情山水,专攻书法。

羲之幼有美名。《晋书 王羲之传》称其“幼讷于言,人未之奇”,七岁学书,十二岁时得其父传授学书笔法。又从卫夫人学书,融汇古今,独创一家,时人称其笔势,“飘若浮云,矫若惊龙”,其书迹虽为后人摹刻,已非原迹,得羲之笔法神采的,尤以永和九年记兰亭修禊之《兰亭集序》为极品,后人尊为行书典范。书法刻本以《乐毅论》《兰亭集序》

《十七帖》为著。其子

王献之也是书法名家。父

子齐名,世称“二王”“二圣”。

关于《兰亭集序》

晋穆帝永和九年(公元353年)农历三月初三日,这天天朗气清,惠风和畅。王羲之与谢安、孙绰、许询及王羲之子侄献之、凝之、涣之、元之等41位文人墨客在兰亭修禊雅集。王羲之、孙绰等26人当场赋诗,共得37篇。王羲之将这些诗句汇集起来,编辑成一本《兰亭集》,并为此集作了一篇序。

关于《兰亭集序》

共二十八行,三百二十五字,因是草稿,无意于求工,故潇洒自然,点画富于变化,重字皆作别构,其中尤以二十个“之”字,写法个个不同,或端整如楷,或流利似草,变化不一,尽态极妍,通篇章法、结构、用笔虽各自称雄,但互不侵夺,配合默契,显示出浓轩得体,圆润流畅,充分表现出晋人萧散自然的风致,无愧于“天下第一行书”称号。

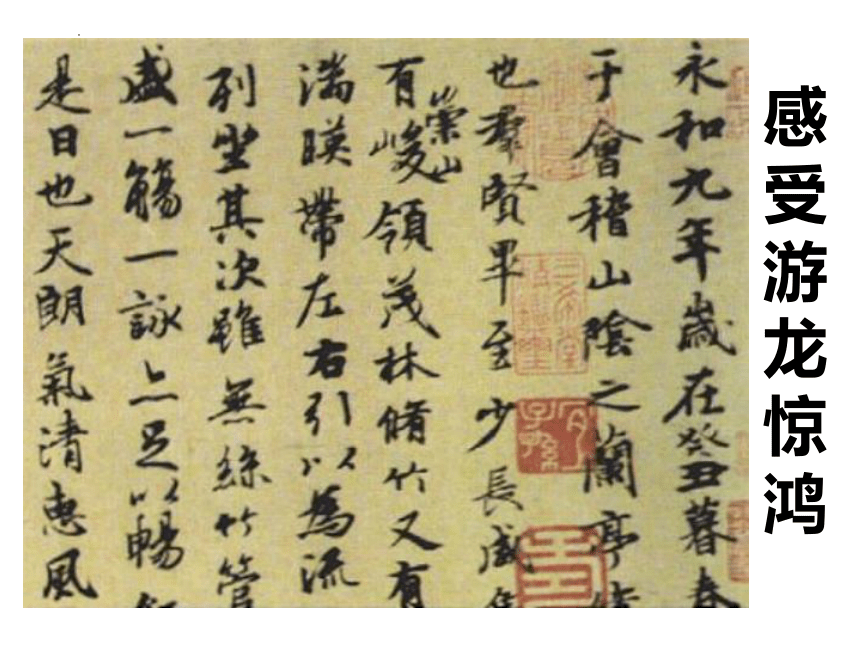

感

受

游

龙

惊

鸿

癸(guǐ )丑 会稽(kuài jī ) 修禊(xì ) 少长(zhǎng )咸集 清流激湍(tuān ) 流觞(shāng )曲水 游目骋(chěng )怀 取诸(zhū)怀抱 放浪形骸(hái ) 趣(qǔ )舍万殊 感慨系(xì)之 若合一契(qì ) 嗟(jiē)悼(dào)

虚诞(dàn )齐彭殇( shāng ) 羁(jī)绊(bàn)

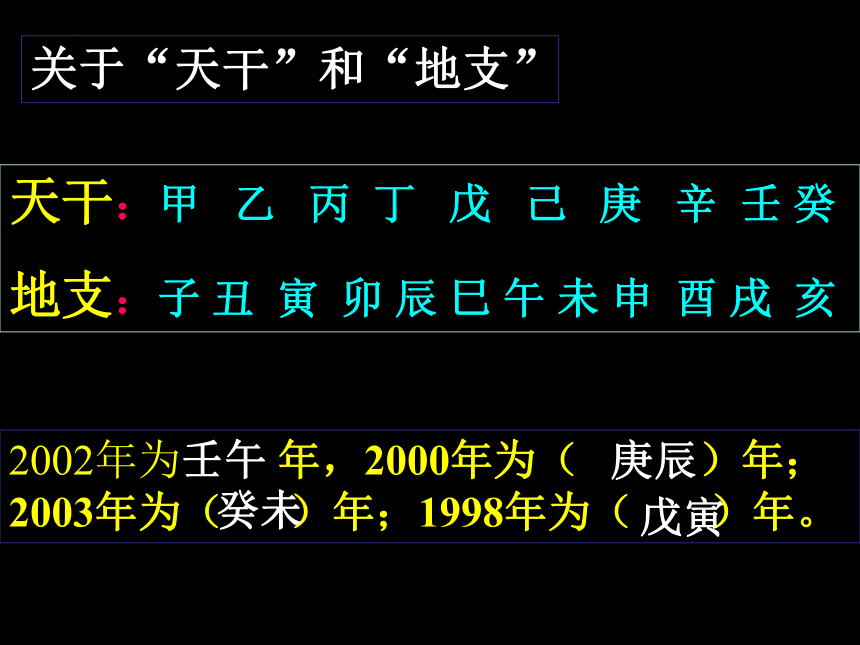

关于“天干”和“地支”

天干:甲 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬 癸

地支:子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥

2002年为壬午 年,2000年为( )年;2003年为( )年;1998年为( )年。

庚辰

癸未

戊寅

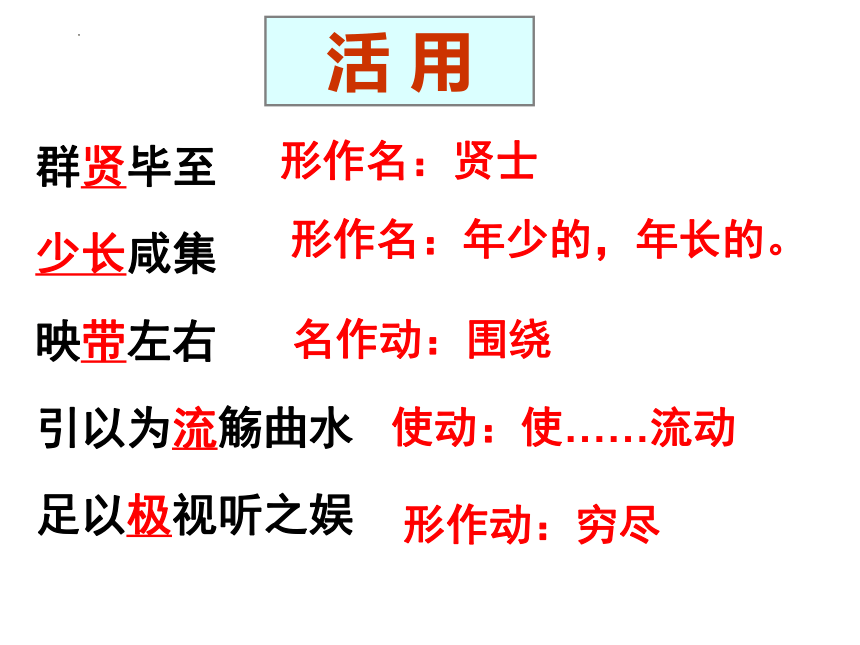

群贤毕至

少长咸集

映带左右

引以为流觞曲水

足以极视听之娱

活 用

形作动:穷尽

形作名:贤士

形作名:年少的,年长的。

名作动:围绕

使动:使……流动

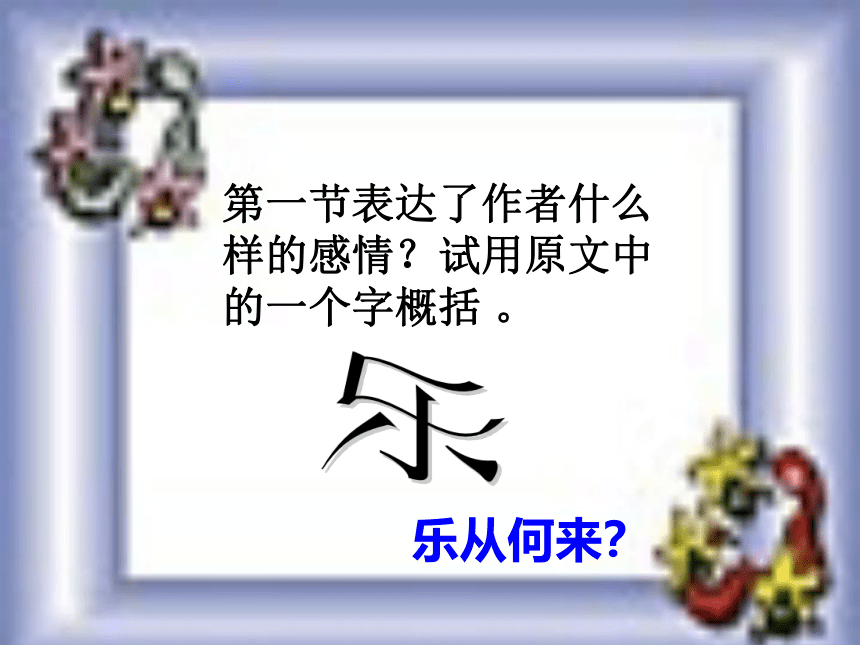

第一节表达了作者什么样的感情?试用原文中的一个字概括 。

乐

乐从何来?

良辰

天朗气清

暮春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞 ,咏而归

暮春三月,江南草长,杂花生树,群莺乱飞。

暮春之初

美景

特点:色调淡雅,洗尽铅华,如写竹,只言其“修”而弃其翠绿;写水,只言其“清”而弃其碧波。作者笔势从容沉稳、可见心境之淡雅。在这里物我同化,是非顿消,心境澄明。信可乐也。

“有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右”

乐事

修禊事也

群贤毕至,少长咸集

流觞曲水

临流赋诗、诗兴大发

赏心

此情此景,作者感到赏心悦目,他如何表达?

仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

[第一段]

一、本段分几层来叙事?

1、叙述活动(集会)的情形

2、写入会者的主观感受

天气情况—俯仰所见—集会之“乐”

时间:永和九年 暮春之初

地点:会稽山阴之兰亭

目的(缘由):修禊事也

人物:群贤毕至,少长咸集

风景:崇山峻岭 茂林修竹 清流急湍

活动:列坐其次 一觞一咏 畅叙幽情

人要真实地生活在现实里,总要与各种人、事打交道,这就是世俗生活。如何面对世俗生活,作者概括了两类不同的人生态度。

两种不同的生活方式

——取诸怀抱,晤言一室之内(静)

——因寄所托,放浪形骸之外(躁)

共同点:“当其欣于所遇……感慨

系之矣”

王处的时代是政治极为严酷、社会极剧动荡的年代,“天下名士,少有全者”,许多著名的文人都死在残酷的权力斗争中。因此,天下名士,首要任务是保全性命。因此,他们有的人谈玄悟道,有的人归隐山林,“放浪形骸”之外。他们陶醉于一时的快乐,追求暂时的满足。可就在一时的满足和陶醉中,岁月流逝,青春已经不再,而功业无成,作者自然发出人生的感慨 “曾不知老之将至 "。

"及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣",人生就是这样永无止境地追求满足而又不断地厌倦,既充满了快乐也充满了无尽的烦恼,怎能不感慨万分。

这两种人生态度可取吗?能否有更积极的人生态度,比如,就着自己的才华,到社会上去施展人生的抱负?

“向之所欣,已为陈迹,犹不能不以之兴怀。”

往昔的盛会已化为历历在目的往事,过去曾有的欢乐,已如流水向东而去,这真是"胜景不常,胜筵难再",这怎能不让人黯然神伤。

“况修短随化,……”

况且人的寿命的长短,要听凭造化,无论寿命的长短,其结果是殊途同归,人总是要死亡,任何有情的生命都无法抗拒时间的无情吞噬,"死亡"是如此强大而无法抗拒,因而个体的生命在它的面前是如此的渺小而脆弱,也无法回避对"死亡"的思考,作者在对"死亡"的观照中,再次感受到人生之痛。

这种"痛"是痛什么?

是痛惜之情,是对"人生短暂,世事无常"的痛惜。

“固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。”

东晋是名士风流的时代。他们崇尚老庄,大谈玄理,不务实际,思想虚无,寄情山水,笑傲山野。他们思想消极,行动无为, “一死生”“齐彭殇”。

对此,作者作了委婉的批评。表明了他对生死问题的看重,他是想以此来启发那些思想糊涂的所谓名士,不要让生命轻易地从自己的身边悄悄逝去。

第三段中作者主要表达的又是什么感情?

乐——痛——

悲

[第四段]

作者写作本文的原因、目的是什么?

作者读古人文章时“临文嗟悼”,

希望后世读者读这次集会的诗文

时,亦有感于生死这件事。

后人应明白“死生亦大矣”,不要崇尚虚无空谈的“一死生”、“齐彭殇”,而要有所作为。

本文三个特点:

1、立意高远,蕴藉深长

作者善于借题发挥,从一次普通的游宴活动谈到了他的生死观,并以此批判了当时士大夫阶层中崇尚虚无的思想倾向,使全篇在立意上显得不同凡响。

2、文笔洗练,自然有致

本文仅325字,文中先记兰亭之会的概况,而后就死生问题发表议论;虽是书序,却以抒情笔调出之,淋漓满纸,美不胜收;加以文笔洗练,自然有致,更足以发人深思。

3、多用短句,节奏简洁明快

1、茂林修竹

2、列坐其次

3、或取诸怀抱

4、曾不知老之将至

5、向之所欣

6、终期于尽

7、亦将有感于斯文

古:长 ;今:常用义为修理、修饰

古:旁边,水边; 今:常 用义为质量差

古:“之于”合音; 今:常用义为众

古:竟; 今:曾经

古:过去; 今:常用义为方向

古:至,及 今:时期

古:这些文章; 今:常用为 文雅,

又指文化或文人

总结复习

一、古今异义

一词多义:

1、修禊事也

2、茂林修竹

3、况修短随化

动词,做,从事

形容词,高

形容词,长

修

一

1、其致一也

2、悟言一室之内

3、一死生为虚诞

形容词,统一,一致

数词

动词,把 …… 看作一样

1、引以为流觞曲水

2、足以畅叙幽情

3、不能不以之兴怀

以

介词,把

连词,用来

介词,因为

1、会于会稽山阴之兰亭

2、夫人之相与

3、不能不以之兴怀

结构助词,的

取消句子独立性

代词,它

之

4、及其所之既倦

5、仰观宇宙之大

6、向之所欣

动词,到,往

助词,定语后置的标志

用在表时间的副词之

后,补足音节,无实意

1、引以为流觞曲水

2、已为陈迹

动词,作为,当作

动词,成为

为

词类活用:

1、群贤毕至

2、不知老之将至

3、一死生为虚诞

贤,形容词用作名词,贤才

老,形容词用作名词,老年

一,数词用作动词,把

……看作一样

4、齐彭殇为妄作

5、死生亦大矣

6、足以极视听之娱

齐,形容词用作动词,把……看作相等

大,形容词用作名词,

大事

极:穷尽。 副词活用作动词

句式判断

1、判断句

1)死生亦大矣。

2)一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。

3)虽世殊事异,所以兴怀,其志一也。

2、省略句

1)引(之)以为流觞曲水。

2)悟言(于)一室之内。

成语、词语

崇山峻岭:高而险峻的山岭。

流觞(曲水):古人每逢农历三月上巳日于弯曲的水渠旁集会,在上游放置酒杯,杯随水流,流到谁面前,谁就取杯把酒喝下,叫做流觞。

游目骋怀:舒展眼力,开畅胸怀。

放浪形骸:行为放纵,不受世俗礼法的束缚。

情随事迁:思想感情随着情况的变迁而发生变化。

在中国书法艺术的发展史上,魏晋时期具有承前起后的重要作用:一方面汉隶发展至魏晋,基本奠定了汉字形态;另一方面,真、行、草书又得到长足发展。就在这一时期,诞生了一位中国历史上最伟大的书法家,被后世誉为“书圣” ,他写的《乐毅论》《黄庭经》等楷书作品被视为“书之圣”,他写的行草 《 兰亭集序》被后世书法家誉 为“天下第一行书”。

飘若浮云,矫若惊龙

王

曦

之

兰

亭

集

序

王羲之(321-379)字逸少,东晋琅邪人(现山东省临沂县)。后居会稽山阴(今浙江绍兴)。出身世家大族(祖王正,父王旷,曾任淮南太守,善谋略,亦是书家),但性情耿直,严守操节。起家秘书郎,后迁参军,长史。拜护军将军,调右军将军,会稽内史,世称王右军。在会稽任内适逢灾荒,开仓赈济百姓。因与上司扬州刺史王述失和,遂称病辞职,从此优游林下,寄情山水,专攻书法。

羲之幼有美名。《晋书 王羲之传》称其“幼讷于言,人未之奇”,七岁学书,十二岁时得其父传授学书笔法。又从卫夫人学书,融汇古今,独创一家,时人称其笔势,“飘若浮云,矫若惊龙”,其书迹虽为后人摹刻,已非原迹,得羲之笔法神采的,尤以永和九年记兰亭修禊之《兰亭集序》为极品,后人尊为行书典范。书法刻本以《乐毅论》《兰亭集序》

《十七帖》为著。其子

王献之也是书法名家。父

子齐名,世称“二王”“二圣”。

关于《兰亭集序》

晋穆帝永和九年(公元353年)农历三月初三日,这天天朗气清,惠风和畅。王羲之与谢安、孙绰、许询及王羲之子侄献之、凝之、涣之、元之等41位文人墨客在兰亭修禊雅集。王羲之、孙绰等26人当场赋诗,共得37篇。王羲之将这些诗句汇集起来,编辑成一本《兰亭集》,并为此集作了一篇序。

关于《兰亭集序》

共二十八行,三百二十五字,因是草稿,无意于求工,故潇洒自然,点画富于变化,重字皆作别构,其中尤以二十个“之”字,写法个个不同,或端整如楷,或流利似草,变化不一,尽态极妍,通篇章法、结构、用笔虽各自称雄,但互不侵夺,配合默契,显示出浓轩得体,圆润流畅,充分表现出晋人萧散自然的风致,无愧于“天下第一行书”称号。

感

受

游

龙

惊

鸿

癸(guǐ )丑 会稽(kuài jī ) 修禊(xì ) 少长(zhǎng )咸集 清流激湍(tuān ) 流觞(shāng )曲水 游目骋(chěng )怀 取诸(zhū)怀抱 放浪形骸(hái ) 趣(qǔ )舍万殊 感慨系(xì)之 若合一契(qì ) 嗟(jiē)悼(dào)

虚诞(dàn )齐彭殇( shāng ) 羁(jī)绊(bàn)

关于“天干”和“地支”

天干:甲 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬 癸

地支:子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥

2002年为壬午 年,2000年为( )年;2003年为( )年;1998年为( )年。

庚辰

癸未

戊寅

群贤毕至

少长咸集

映带左右

引以为流觞曲水

足以极视听之娱

活 用

形作动:穷尽

形作名:贤士

形作名:年少的,年长的。

名作动:围绕

使动:使……流动

第一节表达了作者什么样的感情?试用原文中的一个字概括 。

乐

乐从何来?

良辰

天朗气清

暮春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞 ,咏而归

暮春三月,江南草长,杂花生树,群莺乱飞。

暮春之初

美景

特点:色调淡雅,洗尽铅华,如写竹,只言其“修”而弃其翠绿;写水,只言其“清”而弃其碧波。作者笔势从容沉稳、可见心境之淡雅。在这里物我同化,是非顿消,心境澄明。信可乐也。

“有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右”

乐事

修禊事也

群贤毕至,少长咸集

流觞曲水

临流赋诗、诗兴大发

赏心

此情此景,作者感到赏心悦目,他如何表达?

仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

[第一段]

一、本段分几层来叙事?

1、叙述活动(集会)的情形

2、写入会者的主观感受

天气情况—俯仰所见—集会之“乐”

时间:永和九年 暮春之初

地点:会稽山阴之兰亭

目的(缘由):修禊事也

人物:群贤毕至,少长咸集

风景:崇山峻岭 茂林修竹 清流急湍

活动:列坐其次 一觞一咏 畅叙幽情

人要真实地生活在现实里,总要与各种人、事打交道,这就是世俗生活。如何面对世俗生活,作者概括了两类不同的人生态度。

两种不同的生活方式

——取诸怀抱,晤言一室之内(静)

——因寄所托,放浪形骸之外(躁)

共同点:“当其欣于所遇……感慨

系之矣”

王处的时代是政治极为严酷、社会极剧动荡的年代,“天下名士,少有全者”,许多著名的文人都死在残酷的权力斗争中。因此,天下名士,首要任务是保全性命。因此,他们有的人谈玄悟道,有的人归隐山林,“放浪形骸”之外。他们陶醉于一时的快乐,追求暂时的满足。可就在一时的满足和陶醉中,岁月流逝,青春已经不再,而功业无成,作者自然发出人生的感慨 “曾不知老之将至 "。

"及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣",人生就是这样永无止境地追求满足而又不断地厌倦,既充满了快乐也充满了无尽的烦恼,怎能不感慨万分。

这两种人生态度可取吗?能否有更积极的人生态度,比如,就着自己的才华,到社会上去施展人生的抱负?

“向之所欣,已为陈迹,犹不能不以之兴怀。”

往昔的盛会已化为历历在目的往事,过去曾有的欢乐,已如流水向东而去,这真是"胜景不常,胜筵难再",这怎能不让人黯然神伤。

“况修短随化,……”

况且人的寿命的长短,要听凭造化,无论寿命的长短,其结果是殊途同归,人总是要死亡,任何有情的生命都无法抗拒时间的无情吞噬,"死亡"是如此强大而无法抗拒,因而个体的生命在它的面前是如此的渺小而脆弱,也无法回避对"死亡"的思考,作者在对"死亡"的观照中,再次感受到人生之痛。

这种"痛"是痛什么?

是痛惜之情,是对"人生短暂,世事无常"的痛惜。

“固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。”

东晋是名士风流的时代。他们崇尚老庄,大谈玄理,不务实际,思想虚无,寄情山水,笑傲山野。他们思想消极,行动无为, “一死生”“齐彭殇”。

对此,作者作了委婉的批评。表明了他对生死问题的看重,他是想以此来启发那些思想糊涂的所谓名士,不要让生命轻易地从自己的身边悄悄逝去。

第三段中作者主要表达的又是什么感情?

乐——痛——

悲

[第四段]

作者写作本文的原因、目的是什么?

作者读古人文章时“临文嗟悼”,

希望后世读者读这次集会的诗文

时,亦有感于生死这件事。

后人应明白“死生亦大矣”,不要崇尚虚无空谈的“一死生”、“齐彭殇”,而要有所作为。

本文三个特点:

1、立意高远,蕴藉深长

作者善于借题发挥,从一次普通的游宴活动谈到了他的生死观,并以此批判了当时士大夫阶层中崇尚虚无的思想倾向,使全篇在立意上显得不同凡响。

2、文笔洗练,自然有致

本文仅325字,文中先记兰亭之会的概况,而后就死生问题发表议论;虽是书序,却以抒情笔调出之,淋漓满纸,美不胜收;加以文笔洗练,自然有致,更足以发人深思。

3、多用短句,节奏简洁明快

1、茂林修竹

2、列坐其次

3、或取诸怀抱

4、曾不知老之将至

5、向之所欣

6、终期于尽

7、亦将有感于斯文

古:长 ;今:常用义为修理、修饰

古:旁边,水边; 今:常 用义为质量差

古:“之于”合音; 今:常用义为众

古:竟; 今:曾经

古:过去; 今:常用义为方向

古:至,及 今:时期

古:这些文章; 今:常用为 文雅,

又指文化或文人

总结复习

一、古今异义

一词多义:

1、修禊事也

2、茂林修竹

3、况修短随化

动词,做,从事

形容词,高

形容词,长

修

一

1、其致一也

2、悟言一室之内

3、一死生为虚诞

形容词,统一,一致

数词

动词,把 …… 看作一样

1、引以为流觞曲水

2、足以畅叙幽情

3、不能不以之兴怀

以

介词,把

连词,用来

介词,因为

1、会于会稽山阴之兰亭

2、夫人之相与

3、不能不以之兴怀

结构助词,的

取消句子独立性

代词,它

之

4、及其所之既倦

5、仰观宇宙之大

6、向之所欣

动词,到,往

助词,定语后置的标志

用在表时间的副词之

后,补足音节,无实意

1、引以为流觞曲水

2、已为陈迹

动词,作为,当作

动词,成为

为

词类活用:

1、群贤毕至

2、不知老之将至

3、一死生为虚诞

贤,形容词用作名词,贤才

老,形容词用作名词,老年

一,数词用作动词,把

……看作一样

4、齐彭殇为妄作

5、死生亦大矣

6、足以极视听之娱

齐,形容词用作动词,把……看作相等

大,形容词用作名词,

大事

极:穷尽。 副词活用作动词

句式判断

1、判断句

1)死生亦大矣。

2)一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。

3)虽世殊事异,所以兴怀,其志一也。

2、省略句

1)引(之)以为流觞曲水。

2)悟言(于)一室之内。

成语、词语

崇山峻岭:高而险峻的山岭。

流觞(曲水):古人每逢农历三月上巳日于弯曲的水渠旁集会,在上游放置酒杯,杯随水流,流到谁面前,谁就取杯把酒喝下,叫做流觞。

游目骋怀:舒展眼力,开畅胸怀。

放浪形骸:行为放纵,不受世俗礼法的束缚。

情随事迁:思想感情随着情况的变迁而发生变化。