第17课 中国古代的户籍制度与社会治理 一课一练(word版含答案) 高中历史统编版2019选择性必修1 国家制度与社会治理

文档属性

| 名称 | 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理 一课一练(word版含答案) 高中历史统编版2019选择性必修1 国家制度与社会治理 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 707.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-05 08:00:58 | ||

图片预览

文档简介

中国古代的户籍制度与社会治理

一、单选题

1.明太祖朱元璋认为,“礼者,国之防范,人道之纪纲,朝廷所当先务,不可一日无也”。洪武三十年九月,颁布木铎之制,以木铎宣传教化,曰:孝顺父母、尊敬长上、和睦乡里、教训子孙、各安生理、毋作非为。这主要说明

A.国家重视道德品行的教化 B.儒学核心是纲常伦理

C.宗法制度的不断延伸扩展 D.基层治安形势很严峻

2.新中国成立初期,战乱、天灾导致全国各类受灾人口约4000万。在农村,政府组织救济粮赈灾,并鼓励灾区群众生产自救、节约互助;在城市,通过以工代赈、生产自救、发给救济金等策略,对失业工人进行救济。这些举措

A.彰显救济主体多元化特征 B.具有应急性社会救济色彩

C.开创了社会保障制度建设 D.满足了城乡居民生活需求

3.《商君书·境内》说:秦国“四境之内,丈夫女子皆有名于上”,无论男女老少,都要登记在册,一旦死亡就要从名册上除名;云梦秦简中的《秦律·田律》也记载,“入顷刍橐,以其受(授)田之数,无垦不垦,顷入刍三石、橐二石”。这反映出当时秦国

A.田地私人占有相当罕见 B.人口控制十分严格

C.百姓兵役负担尤为沉重 D.国家统治能力加强

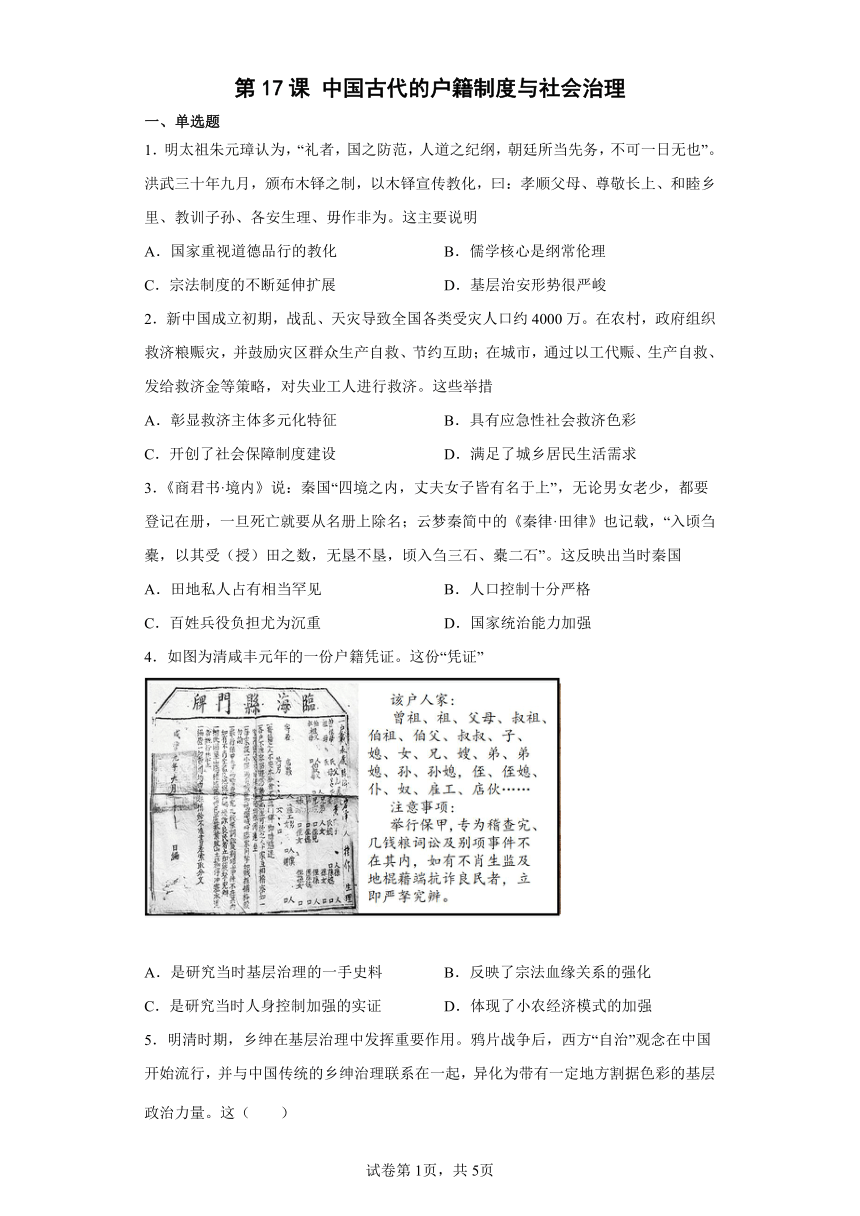

4.如图为清咸丰元年的一份户籍凭证。这份“凭证”

A.是研究当时基层治理的一手史料 B.反映了宗法血缘关系的强化

C.是研究当时人身控制加强的实证 D.体现了小农经济模式的加强

5.明清时期,乡绅在基层治理中发挥重要作用。鸦片战争后,西方“自治”观念在中国开始流行,并与中国传统的乡绅治理联系在一起,异化为带有一定地方割据色彩的基层政治力量。这( )

A.表明传统基层治理体系逐渐解体

B.导致清末军阀割据现象出现

C.说明自给自足自然经济已经崩溃

D.引发满清专制政府走向灭亡

6.《礼记·王制》说:国无九年之蓄,曰不足;无六年之蓄,曰急;无三年之蓄,曰国非其国也。这意在强调

A.政府注重建立基层组织 B.民间富户救济灾民的重要性

C.政府侧重日常生活赈济 D.国家开展备荒储粮的必要性

7.基层治理是国家治理的重要组成部分,对社会发展有重要意义。东西方社会治理模式因其所处的环境不同而呈现不同的面貌,西方国家基层治理的主要特征是

A.基层自治 B.社区建设 C.社会参与 D.政府主导

8.明朝某乡村社仓制度规定,各村二三十家为一会,以户等的高下,分别捐粮收储于仓,而推有德者为社正,进行具体管理。若遇凶年,则计户给散,先中下户,后及上户,上户需偿还,中下户则免其偿还。这反映了明朝( )

A.建立了完备的乡村备荒仓储体系 B.打击贵族势力消除阶级差别

C.放松了对基层社会的管控 D.注意发挥民间力量的作用

9.1908年,清政府颁布《城镇乡地方自治章程》规定,城议事会议员由选民公选,而城董事会董事则由城议事会议员在本城的选民中选任,以2年为期,期满改选,再由现行政长官或转呈省行政长官核准任用,组成行政决策机构。据此可知,清政府地方自治改革

A.具有近代民主色彩 B.导致清政府统治崩溃

C.体现分权制衡原则 D.弱化了中央政府权力

10.宋代义仓创设于宋太祖乾德元年。义仓所存之粟,实际上是由民众以义租的形式在正税之外纳于政府,由政府贮藏管理.“每有饥懂.则开仓赚给”。据此可知,宋代

A.社会救济注重实效 B.仓储制度非常完善

C.脱离传统恩赐性质 D.超越了仁政的范畴

11.《逸周书·文传篇》记载:“以百姓所余,散于百姓,则村村有储,缓急有赖。”《墨子·兼爱》中言:“为贤之道将奈何?日:有力者疾以助人,有财者勉以分……至此,则饥者得食,寒者得衣。”到宋代有“天下无常丰之年,倘有缓急,不可无备”之说。这反映出

A.古代政府重视社会保障体系建设 B.仓廩建设是国家政治安全的首位

C.中国古代救济思想历史渊源颇深 D.社会救济呈现出全民参与的特点

12.下图为出土于江苏连云港东海县尹湾的汉墓木牍《集簿》,记载了东海郡的行政建置、吏员设置、户口、垦田和钱谷出入等方面的年度统计数字。此类统计

A.从西晋开始大都流于形式 B.有具体标准但无固定时间

C.产生的结果是官员赏罚的依据 D.可以肃清地方官吏的不法行为

13.宋朝,儒家学者以理学思想为核心的乡约成为教化百姓的重要方式,如吕大钧撰写《吕氏乡约》;明朝后期乡约则由政府推广,主要宣讲明太祖朱元璋的“六谕”;清朝宣讲内容变成了康熙帝“圣谕十六条”。乡约的变化反映出

A.理学成为官方哲学 B.皇权加强达到顶峰

C.儒学的世俗化趋势 D.皇权借儒学而扩张

14.明代,为了御倭,青州“乡居之民,每乡立约长,择一乡有才谋者充之……声势逼近,约长率百姓近城者入城,近山者入山,裹粮自随不能携带者缓即先行。窖藏急则即时焚毁,宁弃沟壑,必无以粮资敌。宁窜山谷,无以民资敌也……”。据此可知,当时

A.约长由民主推选产生 B.乡约是基层军事单位

C.已形成完善的治理体系 D.乡约组织具有防御职能

15.明朝某乡村社仓制度规定,各村二三十家为一会,以户等的高下,分别捐粮收储于仓,而推有德者为社正,进行具体管理。若遇凶年,则计户给散,先中下户,后及上户,上户需偿还,中下户则免其偿还。这反映了明朝( )

A.建立了完备的乡村备荒仓储体系 B.打击贵族势力消除阶级差别

C.放松了对基层社会的管控 D.注意发挥民间力量的作用

二、材料分析题

16.阅读下列材料,回答问题。

材料一:在反贫困领域,马克思主义从制度层面找寻致贫原因,主张通过推翻资本主义制度来完全消灭贫困。……列宁指出无产阶级取得国家政权以后,它的最根本的需要就是增加生产量,大大提高社会生产力,通过发展商品经济、发挥市场的力量来解决贫困问题。

——摘编自白维军《论精准扶贫的理论来源、实践基础与创新发展》

材料二:中国共产党从成立之日起,就坚持把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴作为初心使命。…… 新中国成立后,党团结带领人民为摆脱贫困、改善人民生活打下了坚实基础。改革开放以来,党团结带领人民实施了大规模、有计划、有组织的扶贫开发,着力保障和改善民生,取得了前所未有的伟大成就。…… 党的十八大以来,党中央鲜明提出,全面建成小康社会最艰巨最繁重的任务在农村特别是在贫困地区。……在迎来中国共产党成立一百周年的重要时刻,我国脱贫攻坚战取得了全面胜利,现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫,832个贫困县全部摘帽,12.8万个贫困村全部出列,区域性整体贫困得到解决,完成了消除绝对贫困的艰巨任务,创造了又一个彪炳史册的人间奇迹。

——新华社北京2021年2月25日电

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分别列举苏俄时期和新中国成立以来贫困治理的重要举措。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括新中国贫困治理的时代意义

17.增进民生福祉是发展的根本目的,社会保障是事关人民群众切身利益的大事。阅读材料,回答问题。

材料一 《尚书·酒诰》曰:“肇牵车牛,远服贾,用孝养厥父母。”《尔雅·释训》曰:“善父母为孝”……给予父母以物质方面的供养……孔子言:“今之孝者,是谓能养,至于犬马,皆能有养;不敬,何以别乎?”孟子将最初产生和存在于家庭中的孝悌观念推广到整个社会,提出了“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”的思想……先秦的各个朝代设立专职人员管理养老事务,如“乡大夫”具体登记“免除赋役”的老者信息等。国家实行“学中养老”,将有智慧的老人奉养在学校,以兴教化,明人伦。

——摘编自牛海龙、欧阳盼《中国人养老观念的转变与思考》

材料二 宋朝建国于五代十国变乱之后,加上与北方少数民族的争战不断,难民较多,需要以社会福利加强对人民的控制。同时宋朝奉行以文立国的国策,将儒家仁政思想贯彻于一些政策诏令中,重视通过福利救济进行风俗教化。因而,官方慈善事业比较发达。与前代相比,宋朝的救济对象扩大到了社会各个阶层,政府按照财富的多寡来划分不同的社会阶层,并对其中的贫民和穷民进行重点救济。从救济项目上看,宋朝在救济备荒的常平仓和义仓的基础上创立了专门的济贫仓种——广惠仓。宋朝还创立了多种济贫机构,其职能分工比较明确。有专门济贫的养济院,有以收治病人和养老为主的居养院,有慈幼的慈幼局等,形成了一套完整的体系。

——摘编自赖风林《宋朝政府性社会福利救济》

(1)依据材料一,概括先秦时期养老制度的特点。

(2)依据材料二并结合所学知识,分析宋朝重视慈善事业的原因,并概况其主要特点。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.A

2.B

3.D

4.A

5.A

6.D

7.A

8.D

9.A

10.A

11.C

12.C

13.D

14.D

15.D

16.(1)苏俄举措:领导发动十月革命,建立无产阶级政权,颁布《和平法令》与《土地法令》;实施“战时共产主义”政策;实施新经济政策。

新中国举措:开展土地改革;实行“一化三改造”;建立社会主义制度;实行改革开放;大规模扶贫开发等

(2)时代意义:

对中国:彰显了中国共产党的使命担当和社会主义制度的优越性;促进了社会进步和国家长治久安;有利于实现中华民族的伟大复兴

对世界:为推动构建人类命运共同体贡献了中国力量;创造了贫困治理的中国样本,为全球减贫事业作出了重大贡献。

17.(1)特点:物质供养与精神供养并重;把养老观念由家庭推广到社会;国家对养老十分重视(或设置官吏管理养老事业);重视教化,形成尊老礼法;学者(尤其是儒家)著书立说奠定了养老观的文化基础。(任意四点即可)。

(2)原因:立国于战乱后,流民多,稳定社会秩序的需要(或加强对社会的控制);汲取前代慈善事业的经验教训;受以文立国国策和儒家仁政思想的影响。特点:慈善与风俗教化相结合;救济覆盖面广,救济重点明确,以救济贫民和穷民为主;建立了较完整的救济项目和救济机构。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、单选题

1.明太祖朱元璋认为,“礼者,国之防范,人道之纪纲,朝廷所当先务,不可一日无也”。洪武三十年九月,颁布木铎之制,以木铎宣传教化,曰:孝顺父母、尊敬长上、和睦乡里、教训子孙、各安生理、毋作非为。这主要说明

A.国家重视道德品行的教化 B.儒学核心是纲常伦理

C.宗法制度的不断延伸扩展 D.基层治安形势很严峻

2.新中国成立初期,战乱、天灾导致全国各类受灾人口约4000万。在农村,政府组织救济粮赈灾,并鼓励灾区群众生产自救、节约互助;在城市,通过以工代赈、生产自救、发给救济金等策略,对失业工人进行救济。这些举措

A.彰显救济主体多元化特征 B.具有应急性社会救济色彩

C.开创了社会保障制度建设 D.满足了城乡居民生活需求

3.《商君书·境内》说:秦国“四境之内,丈夫女子皆有名于上”,无论男女老少,都要登记在册,一旦死亡就要从名册上除名;云梦秦简中的《秦律·田律》也记载,“入顷刍橐,以其受(授)田之数,无垦不垦,顷入刍三石、橐二石”。这反映出当时秦国

A.田地私人占有相当罕见 B.人口控制十分严格

C.百姓兵役负担尤为沉重 D.国家统治能力加强

4.如图为清咸丰元年的一份户籍凭证。这份“凭证”

A.是研究当时基层治理的一手史料 B.反映了宗法血缘关系的强化

C.是研究当时人身控制加强的实证 D.体现了小农经济模式的加强

5.明清时期,乡绅在基层治理中发挥重要作用。鸦片战争后,西方“自治”观念在中国开始流行,并与中国传统的乡绅治理联系在一起,异化为带有一定地方割据色彩的基层政治力量。这( )

A.表明传统基层治理体系逐渐解体

B.导致清末军阀割据现象出现

C.说明自给自足自然经济已经崩溃

D.引发满清专制政府走向灭亡

6.《礼记·王制》说:国无九年之蓄,曰不足;无六年之蓄,曰急;无三年之蓄,曰国非其国也。这意在强调

A.政府注重建立基层组织 B.民间富户救济灾民的重要性

C.政府侧重日常生活赈济 D.国家开展备荒储粮的必要性

7.基层治理是国家治理的重要组成部分,对社会发展有重要意义。东西方社会治理模式因其所处的环境不同而呈现不同的面貌,西方国家基层治理的主要特征是

A.基层自治 B.社区建设 C.社会参与 D.政府主导

8.明朝某乡村社仓制度规定,各村二三十家为一会,以户等的高下,分别捐粮收储于仓,而推有德者为社正,进行具体管理。若遇凶年,则计户给散,先中下户,后及上户,上户需偿还,中下户则免其偿还。这反映了明朝( )

A.建立了完备的乡村备荒仓储体系 B.打击贵族势力消除阶级差别

C.放松了对基层社会的管控 D.注意发挥民间力量的作用

9.1908年,清政府颁布《城镇乡地方自治章程》规定,城议事会议员由选民公选,而城董事会董事则由城议事会议员在本城的选民中选任,以2年为期,期满改选,再由现行政长官或转呈省行政长官核准任用,组成行政决策机构。据此可知,清政府地方自治改革

A.具有近代民主色彩 B.导致清政府统治崩溃

C.体现分权制衡原则 D.弱化了中央政府权力

10.宋代义仓创设于宋太祖乾德元年。义仓所存之粟,实际上是由民众以义租的形式在正税之外纳于政府,由政府贮藏管理.“每有饥懂.则开仓赚给”。据此可知,宋代

A.社会救济注重实效 B.仓储制度非常完善

C.脱离传统恩赐性质 D.超越了仁政的范畴

11.《逸周书·文传篇》记载:“以百姓所余,散于百姓,则村村有储,缓急有赖。”《墨子·兼爱》中言:“为贤之道将奈何?日:有力者疾以助人,有财者勉以分……至此,则饥者得食,寒者得衣。”到宋代有“天下无常丰之年,倘有缓急,不可无备”之说。这反映出

A.古代政府重视社会保障体系建设 B.仓廩建设是国家政治安全的首位

C.中国古代救济思想历史渊源颇深 D.社会救济呈现出全民参与的特点

12.下图为出土于江苏连云港东海县尹湾的汉墓木牍《集簿》,记载了东海郡的行政建置、吏员设置、户口、垦田和钱谷出入等方面的年度统计数字。此类统计

A.从西晋开始大都流于形式 B.有具体标准但无固定时间

C.产生的结果是官员赏罚的依据 D.可以肃清地方官吏的不法行为

13.宋朝,儒家学者以理学思想为核心的乡约成为教化百姓的重要方式,如吕大钧撰写《吕氏乡约》;明朝后期乡约则由政府推广,主要宣讲明太祖朱元璋的“六谕”;清朝宣讲内容变成了康熙帝“圣谕十六条”。乡约的变化反映出

A.理学成为官方哲学 B.皇权加强达到顶峰

C.儒学的世俗化趋势 D.皇权借儒学而扩张

14.明代,为了御倭,青州“乡居之民,每乡立约长,择一乡有才谋者充之……声势逼近,约长率百姓近城者入城,近山者入山,裹粮自随不能携带者缓即先行。窖藏急则即时焚毁,宁弃沟壑,必无以粮资敌。宁窜山谷,无以民资敌也……”。据此可知,当时

A.约长由民主推选产生 B.乡约是基层军事单位

C.已形成完善的治理体系 D.乡约组织具有防御职能

15.明朝某乡村社仓制度规定,各村二三十家为一会,以户等的高下,分别捐粮收储于仓,而推有德者为社正,进行具体管理。若遇凶年,则计户给散,先中下户,后及上户,上户需偿还,中下户则免其偿还。这反映了明朝( )

A.建立了完备的乡村备荒仓储体系 B.打击贵族势力消除阶级差别

C.放松了对基层社会的管控 D.注意发挥民间力量的作用

二、材料分析题

16.阅读下列材料,回答问题。

材料一:在反贫困领域,马克思主义从制度层面找寻致贫原因,主张通过推翻资本主义制度来完全消灭贫困。……列宁指出无产阶级取得国家政权以后,它的最根本的需要就是增加生产量,大大提高社会生产力,通过发展商品经济、发挥市场的力量来解决贫困问题。

——摘编自白维军《论精准扶贫的理论来源、实践基础与创新发展》

材料二:中国共产党从成立之日起,就坚持把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴作为初心使命。…… 新中国成立后,党团结带领人民为摆脱贫困、改善人民生活打下了坚实基础。改革开放以来,党团结带领人民实施了大规模、有计划、有组织的扶贫开发,着力保障和改善民生,取得了前所未有的伟大成就。…… 党的十八大以来,党中央鲜明提出,全面建成小康社会最艰巨最繁重的任务在农村特别是在贫困地区。……在迎来中国共产党成立一百周年的重要时刻,我国脱贫攻坚战取得了全面胜利,现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫,832个贫困县全部摘帽,12.8万个贫困村全部出列,区域性整体贫困得到解决,完成了消除绝对贫困的艰巨任务,创造了又一个彪炳史册的人间奇迹。

——新华社北京2021年2月25日电

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分别列举苏俄时期和新中国成立以来贫困治理的重要举措。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括新中国贫困治理的时代意义

17.增进民生福祉是发展的根本目的,社会保障是事关人民群众切身利益的大事。阅读材料,回答问题。

材料一 《尚书·酒诰》曰:“肇牵车牛,远服贾,用孝养厥父母。”《尔雅·释训》曰:“善父母为孝”……给予父母以物质方面的供养……孔子言:“今之孝者,是谓能养,至于犬马,皆能有养;不敬,何以别乎?”孟子将最初产生和存在于家庭中的孝悌观念推广到整个社会,提出了“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”的思想……先秦的各个朝代设立专职人员管理养老事务,如“乡大夫”具体登记“免除赋役”的老者信息等。国家实行“学中养老”,将有智慧的老人奉养在学校,以兴教化,明人伦。

——摘编自牛海龙、欧阳盼《中国人养老观念的转变与思考》

材料二 宋朝建国于五代十国变乱之后,加上与北方少数民族的争战不断,难民较多,需要以社会福利加强对人民的控制。同时宋朝奉行以文立国的国策,将儒家仁政思想贯彻于一些政策诏令中,重视通过福利救济进行风俗教化。因而,官方慈善事业比较发达。与前代相比,宋朝的救济对象扩大到了社会各个阶层,政府按照财富的多寡来划分不同的社会阶层,并对其中的贫民和穷民进行重点救济。从救济项目上看,宋朝在救济备荒的常平仓和义仓的基础上创立了专门的济贫仓种——广惠仓。宋朝还创立了多种济贫机构,其职能分工比较明确。有专门济贫的养济院,有以收治病人和养老为主的居养院,有慈幼的慈幼局等,形成了一套完整的体系。

——摘编自赖风林《宋朝政府性社会福利救济》

(1)依据材料一,概括先秦时期养老制度的特点。

(2)依据材料二并结合所学知识,分析宋朝重视慈善事业的原因,并概况其主要特点。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.A

2.B

3.D

4.A

5.A

6.D

7.A

8.D

9.A

10.A

11.C

12.C

13.D

14.D

15.D

16.(1)苏俄举措:领导发动十月革命,建立无产阶级政权,颁布《和平法令》与《土地法令》;实施“战时共产主义”政策;实施新经济政策。

新中国举措:开展土地改革;实行“一化三改造”;建立社会主义制度;实行改革开放;大规模扶贫开发等

(2)时代意义:

对中国:彰显了中国共产党的使命担当和社会主义制度的优越性;促进了社会进步和国家长治久安;有利于实现中华民族的伟大复兴

对世界:为推动构建人类命运共同体贡献了中国力量;创造了贫困治理的中国样本,为全球减贫事业作出了重大贡献。

17.(1)特点:物质供养与精神供养并重;把养老观念由家庭推广到社会;国家对养老十分重视(或设置官吏管理养老事业);重视教化,形成尊老礼法;学者(尤其是儒家)著书立说奠定了养老观的文化基础。(任意四点即可)。

(2)原因:立国于战乱后,流民多,稳定社会秩序的需要(或加强对社会的控制);汲取前代慈善事业的经验教训;受以文立国国策和儒家仁政思想的影响。特点:慈善与风俗教化相结合;救济覆盖面广,救济重点明确,以救济贫民和穷民为主;建立了较完整的救济项目和救济机构。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理