北京某重点中学2012-2013学年高一上学期期末考试语文试题(无答案)

文档属性

| 名称 | 北京某重点中学2012-2013学年高一上学期期末考试语文试题(无答案) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 30.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2013-01-24 00:00:00 | ||

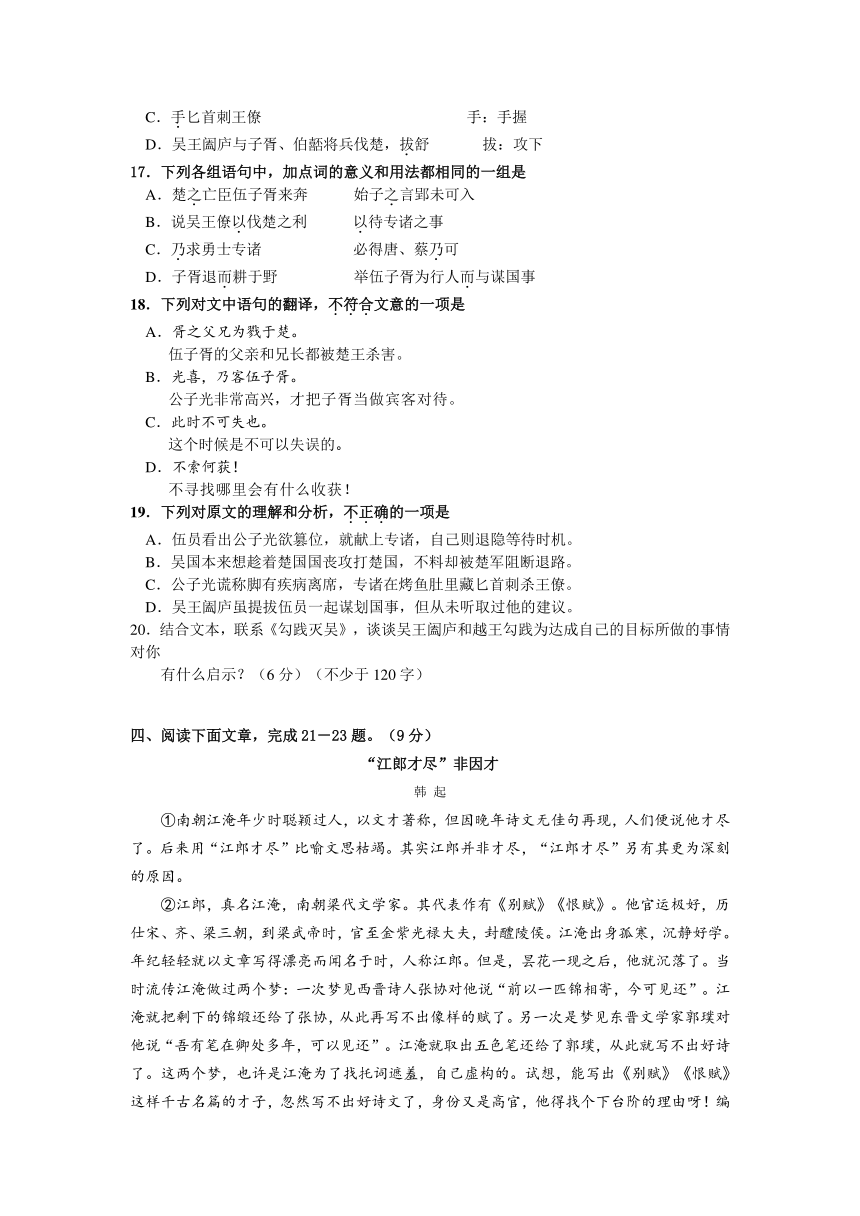

图片预览

文档简介

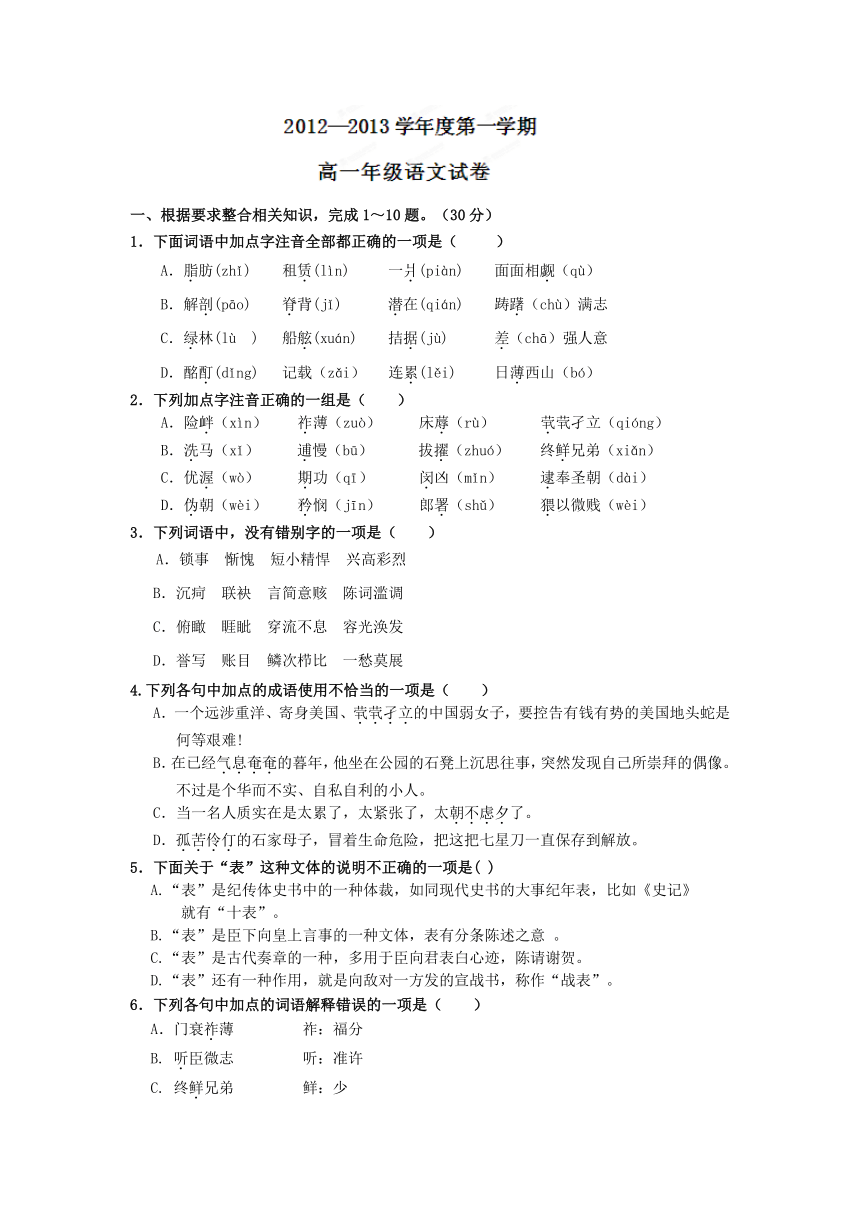

一、根据要求整合相关知识,完成1~10题。(30分)

1.下面词语中加点字注音全部都正确的一项是( )

A.脂肪(zhǐ) 租赁(lìn) 一爿(piàn) 面面相觑(qù)

B.解剖(pāo) 脊背(jǐ) 潜在(qián) 踌躇(chù)满志

C.绿林(lù ) 船舷(xuán) 拮据(jù) 差(chā)强人意

D.酩酊(dǐng) 记载(zǎi) 连累(lěi) 日薄西山(bó)

2.下列加点字注音正确的一组是( )

A.险衅(xìn) 祚薄(zuò) 床蓐(rù) 茕茕孑立(qióng)

B.洗马(xǐ) 逋慢(bū) 拔擢(zhuó) 终鲜兄弟(xiǎn)

C.优渥(wò) 期功(qī) 闵凶(mǐn) 逮奉圣朝(dài)

D.伪朝(wèi) 矜悯(jīn) 郎署(shǔ) 猥以微贱(wèi)

3.下列词语中,没有错别字的一项是( )

A.锁事 惭愧 短小精悍 兴高彩烈

B.沉疴 联袂 言简意赅 陈词滥调

C.俯瞰 睚眦 穿流不息 容光涣发

D.誉写 账目 鳞次栉比 一愁莫展

4.下列各句中加点的成语使用不恰当的一项是( )

A.一个远涉重洋、寄身美国、茕茕孑立的中国弱女子,要控告有钱有势的美国地头蛇是

何等艰难!

B.在已经气息奄奄的暮年,他坐在公园的石凳上沉思往事,突然发现自己所崇拜的偶像。

不过是个华而不实、自私自利的小人。

C.当一名人质实在是太累了,太紧张了,太朝不虑夕了。

D.孤苦伶仃的石家母子,冒着生命危险,把这把七星刀一直保存到解放。

5.下面关于“表”这种文体的说明不正确的一项是( )

A.“表”是纪传体史书中的一种体裁,如同现代史书的大事纪年表,比如《史记》

就有“十表”。

B.“表”是臣下向皇上言事的一种文体,表有分条陈述之意 。

C.“表”是古代奏章的一种,多用于臣向君表白心迹,陈请谢贺。

D.“表”还有一种作用,就是向敌对一方发的宣战书,称作“战表”。

6.下列各句中加点的词语解释错误的一项是( )

A.门衰祚薄 祚:福分

B. 听臣微志 听:准许

C. 终鲜兄弟 鲜:少

D.形影相吊 吊:安慰

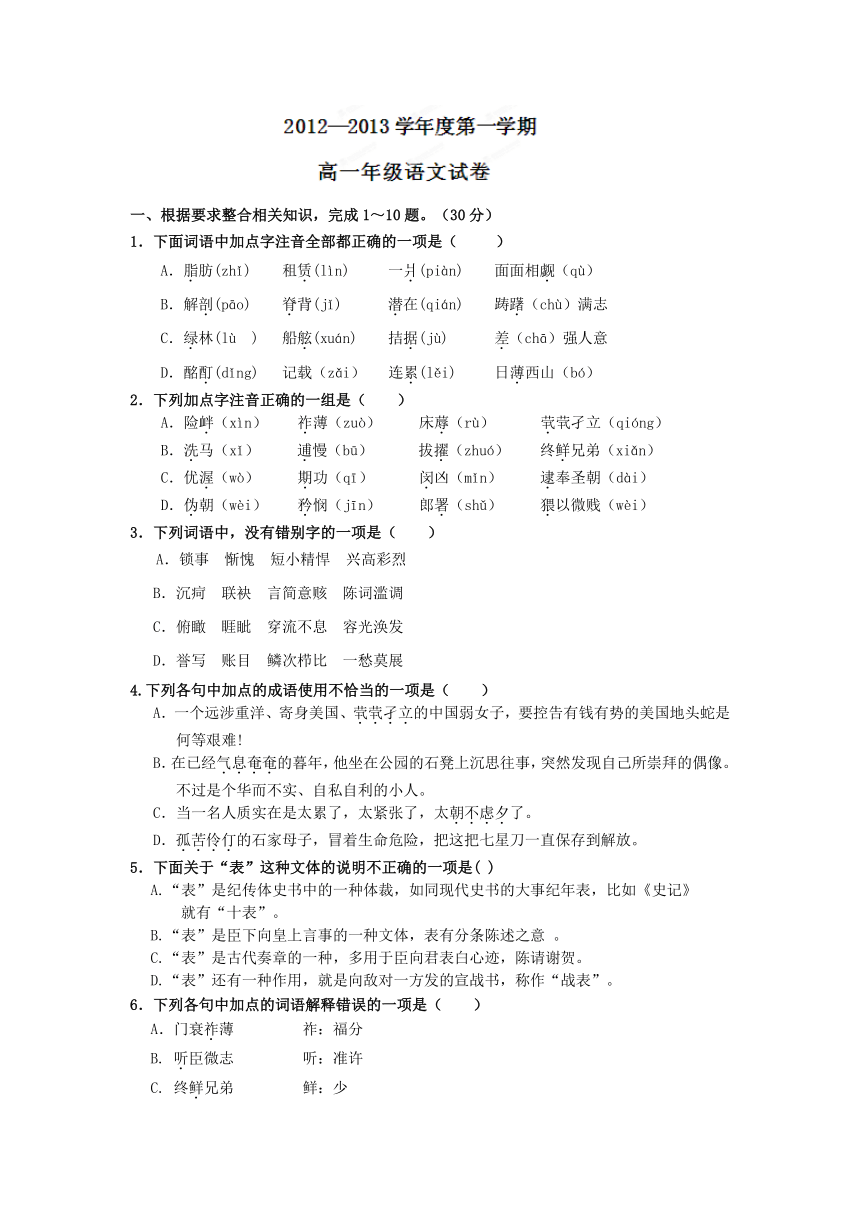

7.下列各句中没有通假字的一项是( )

A.而刘夙婴疾病,常在床蓐。

B.伏惟圣朝以孝治天下。

C.臣密今年四十有四。

D.臣以险衅,夙遭闵凶。

8.下列各句中加点的词与现代汉语意思相同的一项是( )

A.欲苟顺私情,则告诉不许。

B.臣欲奉诏奔驰,则刘病日笃。

C.臣之辛苦,非独蜀之人士及二州牧伯所见明知。

D.庶刘侥幸,保卒余年。

9.比较下列两组句子中加点字的意义和用法,判断正确的一项是( )

①是以臣尽节于陛下之日长 ②臣之进退,实为狼狈

③臣以供养无主,辞不赴命 ④伏惟圣朝以孝治天下

A.①②相同,③④不同。 B.①②相同,③④也相同。

C.①②不同,③④相同。 D.①②不同,③④也不同。

10.下列各句翻译有误的一项是( )

A.逮奉圣朝,沐浴清化。

译:到了侍奉圣朝之时,我受到清明的政治教化的熏陶。

B.前太守臣逵察臣孝廉,后刺史臣荣举臣秀才,臣以供养无主,辞不赴命。

译:先是太守逵察举我为孝廉,后来刺史荣举荐我为秀才,我因祖母无人供养,都表示

辞谢,没有前往赴命。

C.诏书特下,拜臣郎中,寻蒙国恩,除臣洗马。

译:陛下特地下达诏书,任命我为郎中,不久又蒙朝廷的恩宠,不让我再给太子洗马。

D.猥以微贱,当侍东宫,非臣陨首所能上报。

译:凭我这样微贱的人,担当侍奉太子的官职,我即使肝脑涂地,也无法报答皇上的恩宠。

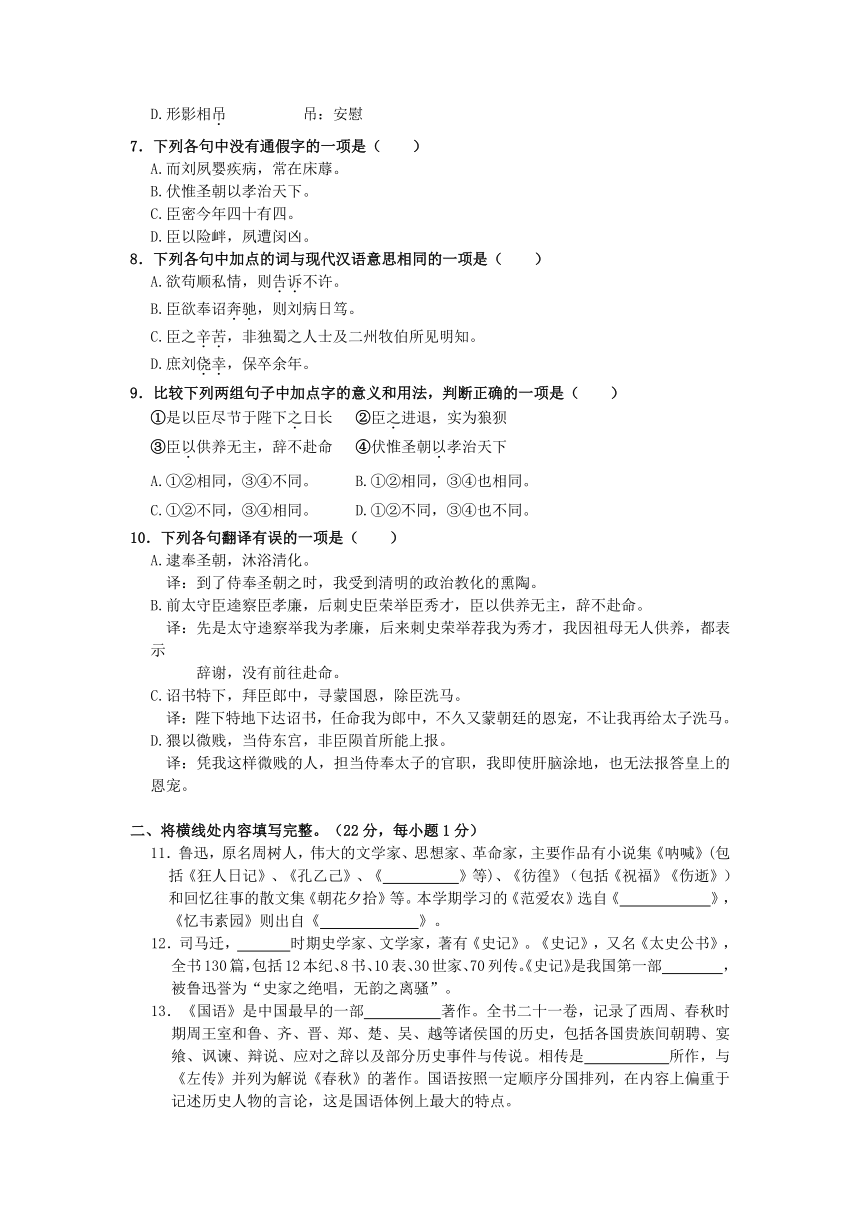

二、将横线处内容填写完整。(22分,每小题1分)

11.鲁迅,原名周树人,伟大的文学家、思想家、革命家,主要作品有小说集《呐喊》(包 括《狂人日记》、《孔乙己》、《 》等)、《彷徨》(包括《祝福》《伤逝》)和回忆往事的散文集《朝花夕拾》等。本学期学习的《范爱农》选自《 》,《忆韦素园》则出自《 》。

12.司马迁, 时期史学家、文学家,著有《史记》。《史记》,又名《太史公书》,全书130篇,包括12本纪、8书、10表、30世家、70列传。《史记》是我国第一部 ,被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之离骚”。

13.《国语》是中国最早的一部 著作。全书二十一卷,记录了西周、春秋时期周王室和鲁、齐、晋、郑、楚、吴、越等诸侯国的历史,包括各国贵族间朝聘、宴飨、讽谏、辩说、应对之辞以及部分历史事件与传说。相传是 所作,与《左传》并列为解说《春秋》的著作。国语按照一定顺序分国排列,在内容上偏重于记述历史人物的言论,这是国语体例上最大的特点。

14.“赋”是介于韵文与散文之间的一种文体。形成于汉代,盛行于六朝。多用 手 法,极尽渲染之能事,语言讲究对偶,注重声律,辞藻华丽,富有文采,称为骈赋。唐宋时,它已经趋向散文化,句式参差,长短不齐,押韵也比较自由,人称“文赋”。《阿房宫赋》是文赋中的代表作。其作者 ,是唐代著名诗人、文学家,与 被世称“小李杜”。

15.在横线处写出课文原句。

(1)_______ ___,___________?复道行空,不霁何虹?

(2)秦人不暇自哀,而后人哀之; , 。

(3)外无期功强近之亲, , ,形影相吊。

(4)但以刘日薄西山,气息奄奄, , 。臣无祖母,无以

至今日; , 。

(5)庶刘侥幸,保卒余年。臣 , 。

三、阅读下面文言文,完成16~19题。(18分,每小题3分)

五年,楚之亡臣伍子胥来奔,公子光客之。阴纳贤士,欲以袭王僚。

伍子胥之初奔吴,说吴王僚以伐楚之利。公子光曰:“胥之父兄为戮于楚,欲自报其仇耳。未见其利。”于是伍员知光有他志,乃求勇士专诸,见之光。光喜,乃客伍子胥。子胥退而耕于野,以待专诸之事。

十二年冬,楚平王卒。十三年春,吴欲因楚丧而伐之,以兵围楚之六、灊。楚发兵绝吴兵后,吴兵不得还。于是吴公子光曰:“此时不可失也。”告专诸曰:“不索何获!我真王嗣,当立,吾欲求之。”光伏甲士于窟室,而谒王僚饮。王僚使兵陈于道,自王宫至光之家,门阶户席,皆王僚之亲也,人夹持铍。公子光详为足疾,入于窟室,使专诸置匕首于炙鱼之中以进食。手匕首刺王僚,铍交于匈,遂弑王僚。公子光竟代立为王,是为吴王阖庐①。

王阖庐元年,举伍子胥为行人②而与谋国事。楚诛伯州犁,其孙伯嚭亡奔吴,吴以为大夫。

三年,吴王阖庐与子胥、伯嚭将兵伐楚,拔舒。光谋欲入郢,将军孙武曰:“民劳,未可,待之。”九年,吴王阖庐请伍子胥、孙武曰:“始子之言郢未可入,今果如何?”二子对曰:“楚将子常贪,而唐、蔡皆怨之。王必欲大伐,必得唐、蔡乃可。”阖庐从之,悉兴师,与唐、蔡西伐楚,至于汉水。楚兵大败,走。于是吴王遂纵兵追之。楚昭王亡出郢,奔郧。而吴兵遂入郢。子胥、伯嚭鞭平王之尸以报父仇。

注释:①阖庐又作阖闾。②行人:官名,外交官。 郢:楚国国都。

16.下列语句中,加点的词解释不正确的一项是

A.阴纳贤士 纳:招揽

B.光伏甲士于窟室,而谒王僚饮 谒:拜访

C.手匕首刺王僚 手:手握

D.吴王阖庐与子胥、伯嚭将兵伐楚,拔舒 拔:攻下

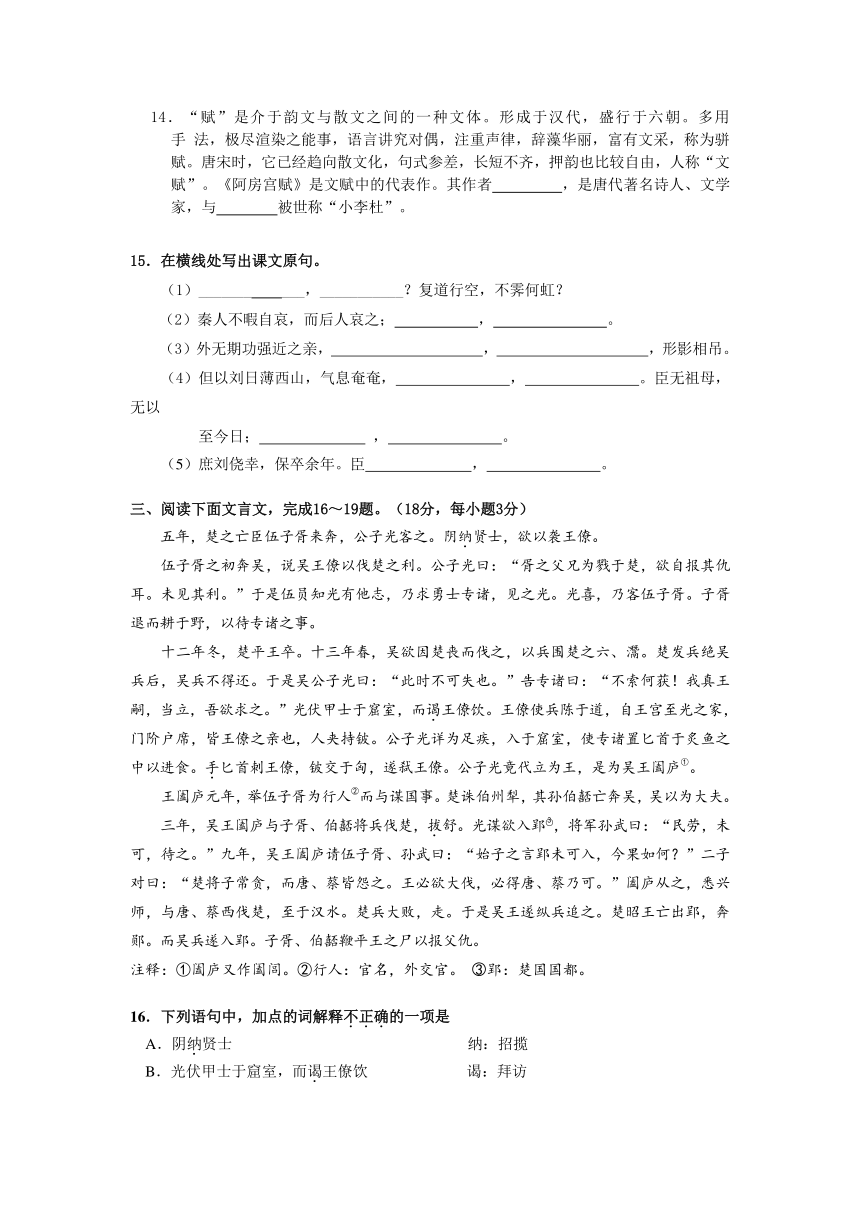

17.下列各组语句中,加点词的意义和用法都相同的一组是

A.楚之亡臣伍子胥来奔 始子之言郢未可入

B.说吴王僚以伐楚之利 以待专诸之事

C.乃求勇士专诸 必得唐、蔡乃可

D.子胥退而耕于野 举伍子胥为行人而与谋国事

18.下列对文中语句的翻译,不符合文意的一项是

A.胥之父兄为戮于楚。

伍子胥的父亲和兄长都被楚王杀害。

B.光喜,乃客伍子胥。

公子光非常高兴,才把子胥当做宾客对待。

C.此时不可失也。

这个时候是不可以失误的。

D.不索何获!

不寻找哪里会有什么收获!

19.下列对原文的理解和分析,不正确的一项是

A.伍员看出公子光欲篡位,就献上专诸,自己则退隐等待时机。

B.吴国本来想趁着楚国国丧攻打楚国,不料却被楚军阻断退路。

C.公子光谎称脚有疾病离席,专诸在烤鱼肚里藏匕首刺杀王僚。

D.吴王阖庐虽提拔伍员一起谋划国事,但从未听取过他的建议。

20.结合文本,联系《勾践灭吴》,谈谈吴王阖庐和越王勾践为达成自己的目标所做的事情对你

有什么启示?(6分)(不少于120字)

四、阅读下面文章,完成21-23题。(9分)

“江郎才尽”非因才

韩 起

①南朝江淹年少时聪颖过人,以文才著称,但因晚年诗文无佳句再现,人们便说他才尽了。后来用“江郎才尽”比喻文思枯竭。其实江郎并非才尽,“江郎才尽”另有其更为深刻的原因。

②江郎,真名江淹,南朝梁代文学家。其代表作有《别赋》《恨赋》。他官运极好,历仕宋、齐、梁三朝,到梁武帝时,官至金紫光禄大夫,封醴陵侯。江淹出身孤寒,沉静好学。年纪轻轻就以文章写得漂亮而闻名于时,人称江郎。但是,昙花一现之后,他就沉落了。当时流传江淹做过两个梦:一次梦见西晋诗人张协对他说“前以一匹锦相寄,今可见还”。江淹就把剩下的锦缎还给了张协,从此再写不出像样的赋了。另一次是梦见东晋文学家郭璞对他说“吾有笔在卿处多年,可以见还”。江淹就取出五色笔还给了郭璞,从此就写不出好诗了。这两个梦,也许是江淹为了找托词遮羞,自己虚构的。试想,能写出《别赋》《恨赋》这样千古名篇的才子,忽然写不出好诗文了,身份又是高官,他得找个下台阶的理由呀!编两个梦的办法真是绝妙,因为不需要旁证。

③真实的理由其实非常简单明朗。当年江淹离乡背井,远出谋生,依那时的交通状况,无疑是生离死别,少年的痛苦刻骨铭心。他的《别赋》开端一句:“黯然销魂者,唯别而已矣!”至今读来仍然能令我们震撼。然后他用了那么多清辞丽句,铺采摛(chī)文,反复叙写离别的悲痛,末尾竟说离别“使人意夺神骇,心折骨惊,虽渊云之墨妙,严乐之笔精,金闺之诸彦,兰台之群英,赋有凌云之称,辩有雕龙之声,谁能摹暂离之状,写永诀之情者乎!”阅读至此,真是“送君南浦,伤如之何”,感人泪下。

④然而,江淹当大官了。这时候,他有权有势又有钱,当然能读到更多的好书了,文学修养也更高了。但此时,江淹住得高门豪宅,家人团聚,妻妾成群,奴仆簇拥,钟鸣鼎食,他哪里还有什么恨,什么悲,什么忧愁,除了歌颂皇恩浩荡,风花雪月,他还能写什么呢?清朝的乾隆皇帝,一生写过几万首诗,却一句也没留在诗歌史上,全是垃圾,就是“江郎才尽”的最好注脚。此时的江郎,纵有生花妙笔,也只能无病呻吟了。

⑤看来,从他当官那一刻起,“才”便尽了。

21.第②段作者写了江淹的“两个梦”,其作用是什么?

22.作者认为“江郎才尽”的真实理由是 ,缺少了对生活的深刻体验。

23.你从江郎的经历中得到的启示是什么,试结合具体事例作简要说明。

五、阅读《有些生命不会离去》,完成24— 27题。(21分)

有些生命不会离去

——纪念《PEANUTS》的画者查尔斯·舒尔茨

张立勤

①7年前的冬天,父亲做心脏手术。每天,我从医院回来,都习惯性地坐在沙发上翻看报纸。我偶然读到系列漫画《花生》的作者舒尔茨写给读者的一封信,可我怎么也没有想到,那几乎是他跟这个世界的最后告别了!一种文字的告别,轻盈而温和,我居然一点都没有察觉出来,一个月之后写信的人就去世了。

②在信里,舒尔茨说他得了病,画完这一期就不画了,去治病。记得当时我的感觉是,那封信仿佛是大人留给孩子的一张便条。于是,我漫不经心地随手将那“便条”给扔了,扔了就再也找不到了。此刻,我依旧陷在暖暖的沙发中,捧着报纸阅读。一抬头,看到书架上的史努比,它朝我眯着眼睛笑了。我一下子有点感伤。是呀,舒尔茨已经离开我们7年了。一瞬间,当年那封信的亲切语气,连同我忽然意识到的,一些人就要离开你了,你不会知道,不会……它们都变成了我的一种情绪,在房间中弥漫开来。然而,我发现有一种语气是会留下来的,从我阅读舒尔茨那封信的时候开始,它们便已进入了我的明天。

③我知道舒尔茨辞世的消息,是父亲手术后一个多月。报上的消息这样写着:“2000年2月12日早晨,舒尔茨把延续了50年的《花生》系列漫画的完结篇交给编辑。晚上,舒尔茨就在美国加州的家中去世了。”非常简短,短得叫我感到《花生》的漫长。

④我手捧着那张报纸,在内心送走了一位刚结识不久的伟大漫画家,我心里有些难受。我还记得,父亲被推进手术室的刹那,我就是这种感受。这种感受由里到外,有点胀痛,没有弹性,幅射四面八方,一直到父亲能够在阳光中散步了为止。没有想到,那种感受卷土重来。我望着窗外,窗外的树还没有发芽,昨夜下过雨了,早上起了雾。雾一直到现在不散,一整天了。似是而非的雾,让我对春天产生了错觉。北京的冬天,早晚经常起雾。一个固执的念头在我心里生出——冬天,舒尔茨还活着。可是,在这个世界上,有许多东西都是不能改变的,不管你是不是愿意,要不要挽留,尤其是生死。登载舒尔茨辞世消息的版面的右下方,是《花生》漫画的一幅作品:一座木屋顶上,舒尔茨笔下的主人公史努比趴在上面。它那又鼓又长的大脑袋,往下耷拉的大耳朵,充满稚气的长嘴巴,还是那么可爱。画面上方,用黑色圈着一行字:“甘心当一只小狗!”史努比单纯、弱小、好心眼,性情又乖巧。我爱史努比,注定是一件毋庸置疑的事了。我当下决定,去寻找史努比。

⑤我迎着冷风,在街上寻找着史努比。我明白,我无法在一个漆黑的夜晚,走近舒尔茨的心灵。后来,我推开一家卡通礼品屋的门,我说:“有史努比吗?”里面的女孩说:“史努比呀!”我第一个反应是,史努比在我的周围存在很久了,只是我一直对它置若罔闻。我没等女孩再说什么,已在纷乱的卡通世界中,一眼看见了史努比。还是它那又鼓又长的大脑袋,长长的往下耷拉的大耳朵,眯缝着的眼睛,充满稚气的嘴巴,只是史努比的周围没有了房子、草地和伙伴。史努比毛茸茸的,很孤独!夜色湿蓝,雾气渐渐浓了。我抱着史努比回家!以后许多天,我又在书店和报刊亭寻找《花生》漫画,但一无所获。

⑥这几年,我买了许多大大小小的史努比玩具,黄色的,蓝色的,墨绿色的。白色的史努比是两个一模一样的小家伙,它们手拉着手,戴着橙色的大手套。这一群史努比,都是我的好朋友。

⑦《花生》漫画,伴随着舒尔茨生命的终止而终止了。所不同的是,《花生》漫画终止的是故事,而不是“生命”。

24.第②段中,作家用娓娓动人的叙说告诉我们“有一种语气会留下来”,甚至“走进”了她的“明天”,怎么理解这句话?(5分)

25.第④段中写父亲被推进手术室的刹那和得知舒尔茨辞世的消息给了“我”相同的“感受”,请谈谈作者为什么把这二者联系起来?(5分)

26.第⑤段7年前,作者在卡通屋看到史努比“很孤独”,而今回忆往事看到的史努比“朝我眯着眼睛笑了”,你怎样理解这种变化?(5分)

27.文章结尾说“《花生》漫画终止的是故事,而不是‘生命’”,结合全文,谈谈你从这句话中受到了的启发?(6分)(不少于120字)

答题纸

一、

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

二、

11. 、 、

12. 、

13. 、

14. 、 ,

15.在横线处写出课文原句。

(1)_______ ___,__________ _

(2) ,

(3) ,

(4) ,

,

(5) ,

三、

16

17

18

19

20.

四、

21.第②段作者写了江淹的“两个梦”,其作用是:

22.作者认为“江郎才尽”的真实理由是 ,

缺少了对生活的深刻体验。

23.你从江郎的经历中得到的启示是什么,试结合具体事例作简要说明。(4分)

五、

24.

25.

26.

27.

同课章节目录