10.2 归去来兮辞并序 课件

图片预览

文档简介

(共49张PPT)

归去来兮辞并序

学习目标

归去来兮辞并序

1. 梳理并掌握文中常见的文言实词、虚词、句式等文言知识点。

2. 准确翻译课文,理解文意,理清文章的段落层次和作者的感情脉络。

3. 熟读并背诵全文,抓住重点语句品味语言表达效果,理解陶渊明诗文“平淡自然”的风格。

4. 拓展阅读陶渊明的其他相关诗文,分析陶渊明的形象,并探究古代的归隐现象。

重点

1.弄懂并积累“来、胡、奚、而、以、谏、审、三径、容膝、策、扶老、聊、乘化”等字词的意义。

2.认真体会文章表达的思想情感和“辞”的风格韵味,理清文章的段落、层次和作者的感情脉络。

难点

1.深入理解景物描写中寄寓的作者情怀。

2.正确理解陶渊明在文中所表现出来的“乐天安命”思想和隐居的生活态度。

重点难点

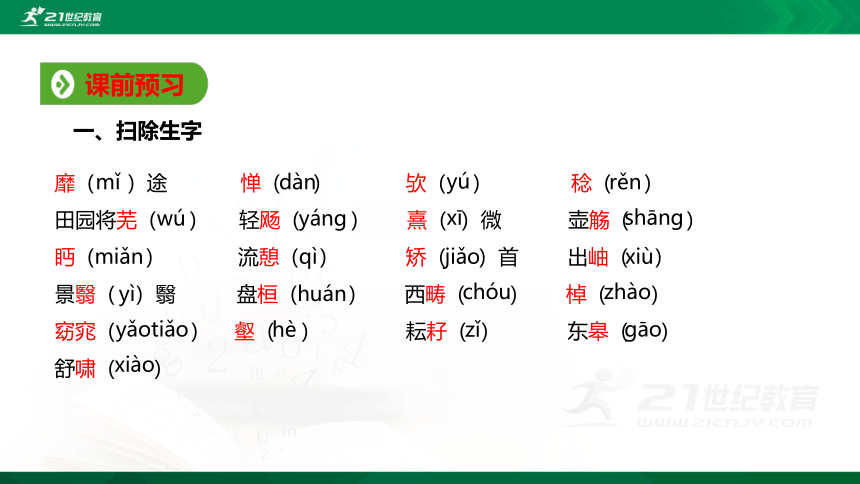

一、扫除生字

靡( )途 惮( ) 欤( ) 稔( )

田园将芜( ) 轻飏( ) 熹( )微 壶觞( )

眄( ) 流憩( ) 矫( )首 出岫( )

景翳( )翳 盘桓( ) 西畴( ) 棹( )

窈窕( ) 壑( ) 耘耔( ) 东皋( )

舒啸( )

课前预习

mǐ

dàn

yú

rěn

wú

yánɡ

xī

shānɡ

miǎn

qì

jiǎo

xiù

yì

huán

chóu

zhào

yǎotiǎo

hè

zǐ

ɡāo

xiào

二、阅读思考

1. 文前的序文交代了哪些内容?它与正文构成了怎样的关系?

2. 文中作者说自己辞官归家的根本原因是哪句话?

3. 阅读全文,梳理作者一路归来的先后顺序,思考陶渊明的心灵终归何处。

陶渊明(约365— 427),一名潜,字元亮,自称“五柳先生”,私谥“靖节”,也称“靖节先生”。浔阳柴桑(今江西九江)人,东晋诗人、辞赋家、散文家。他出身于没落的仕宦家庭,出任过江州祭酒、镇军参军,后任彭泽令。因厌恶官场黑暗,弃官隐居,躬耕田园。直到晚年,仍不改初衷,最终在贫病交迫中死去。他是我国第一位田园诗人,被后世称为“田园诗人之祖”

“古今隐逸诗人之宗”。

作者简介

陶渊明长于诗文辞赋,诗多描绘自然景色及其在农村生活的情景,其中的优秀作品寄寓着对官场与世俗社会的厌倦,表露出洁身自好、不愿屈身逢迎的志趣,但也有“人生无常”“乐安天命”等消极思想。欧阳修说:“晋无文章,惟陶渊明《归去来兮辞》一篇而已。”陶渊明隐逸文化总的风格有三:其一是柔(弱),其二是淡,其三是远。兼有平淡与爽朗之胜,语言质朴自然,而又极为精练,具有独特风格。

代表作有诗歌《归园田居》五首、《饮酒》二十首,散文《桃花源记》《五柳先生传》,辞赋《归去来兮辞 并序》等。

《归去来兮辞 并序》作于东晋义熙元年(405),其时陶渊明出任彭泽令。不久他便厌倦了这种官场生活,仅八十余天就弃官归隐,归隐之初作了此辞。全文分“序”和“辞”两部分,序文交代了本文的写作时间和背景,叙述了作者就职的经过和辞官的原因;“辞”部分则抒写了归田的决心、归田时愉快的心情和归田后的乐趣。

写作背景

中国的隐士文化

隐士文化是中国传统文化独特而又重要的一部分,其文化主体是隐士。隐士是怎样的人物呢?《庄子 缮性》说:“古之所谓隐士者,非伏(藏匿)其身而弗见也,非闭其言而不出也,非藏其知(通‘智’)而不发也,时命大谬也。当时命而大行乎天下,则反一无迹;不当时命而大穷乎天下,则深根宁极而待,此存身之道也。”意思是说,古人所谓的隐士,并不是自己要有意识地躲起来不让别人找到,也不是有意识地不发表言论,更不是有意识地隐藏自己的智慧与才能,而是因为世道不顺,为了保全自身,他们只好选择了隐居的生活方式。若到了有道之世,他们自然会出来大显身手。这与孔子所说的“有道则见,无道则隐”并无二致。中国的士人,当他们处于顺境、治世时,就出来做官,积极实现自己的人生理想与抱负,这时他们就是儒家人物,是“显士”;若处于逆境、乱世时,为了自保,他们就隐居避世,成为“隐士”。因此,隐居是古人保全自身的一种方式。

资料链接

安能为五斗米折腰

陶渊明出身于一个没落的仕宦家庭,少年时代便怀有兼济天下的壮志。但是,由于门阀制度的存在,庶族寒门出身的人不可能突破门阀士族对高官权位的垄断,在这样的情况下,陶渊明的理想是难以实现的。他29 岁开始出仕,从此13 个年头,时官时隐,做官时间总计不过四五年。这种矛盾的情状贯穿他的一生。据《宋书·陶潜传》和萧统《陶渊明传》记载,陶渊明归隐是出于对腐朽现实的不满。当时郡里一位督邮来彭泽巡视,小吏要他束带迎接以示敬意。他气愤地说:“我岂能为五斗米折腰向乡里小儿!”即日解绶去职,并赋《归去来兮辞 并序》,以明心志。

辞

“辞”是介于散文和诗歌之间的一种文体,因为起源于战国时期的楚国,又称楚辞、楚辞体。又因屈原所作《离骚》为这种文体的代表作,故又称骚体。到了汉代,常把辞和赋统称为辞赋,后人一般也将辞赋并称。

特点:①富有抒情的浪漫气息,很像诗。②押韵和句式都较诗自由,比散文整齐,且篇幅、字句较长,句中多以“兮”字来帮助和谐语气,表情达意。③一般四句一节,每一节表达一个完整的意思,读后稍作停顿。④以四、六字句为主。

辞和赋的区别:

辞,更接近于诗,重在抒情,形式上尽管后来也有若干变化,但四句一节、每句三拍的格局还是保持了下来。

赋,是有韵的散文,常用关联词,长短句明显增多,内容则以咏物说理为主,写法上讲究铺排,即所谓“以事形为本,以义正为助”。

知识卡片

诗人在序文中提到辞官归隐的原因有四点:

一是“质性自然,非矫厉所得”;二是“饥冻虽切,违己交病”;三是“怅然慷慨,深愧平生之志”;四是“程氏妹丧于武昌,情在骏奔”。

奔“程氏妹丧”显然只是表层原因,结合全文看,另外三点才是陶渊明辞官归隐的根本原因。在迫于生计步入仕途后,陶渊明发现出仕不能实现自己的志愿,折腰事人、同流合污又违背了自己的本性,这种违背本性导致的心力交瘁远比忍冻受饿更让人难以忍受;仕于当时污浊的官场使他感到“深愧平生之志”;而自己“质性自然”又不想强迫自己做不愿做的事,就只能选择归隐躬耕之路,于是借着“程氏妹丧”之机,弃官归田。

课文探究

1. 作者在序文中对他辞官归隐的原因作了交代,其归隐的原因是什么?

“既有作者对久违的田园生活的向往,又有恨自己没早些归来的感叹,同时“松菊犹存”更是喻指自己高洁的品格仍在。

2.“三径就荒,松菊犹存”有什么深刻内涵?

“审容膝之易安”之句是用了《韩诗外传》中的一则典故。北郭先生辞楚王聘,其妻表示支持,“今如结驷列骑,所安不过容膝”,后以“容膝”言居室之狭小。“倚南窗以寄傲,审容膝之易安”两句形成了鲜明的对比,即精神上的富足、孤高与物质生活的清贫之间的对比。在这种对比中,作者看重的是自己傲岸的情怀而非物质上的富足,其形象也就跃然于纸上了。

3.“倚南窗以寄傲,审容膝之易安”这两句运用了什么手法?有何表达效果?

这两句一方面描写景物自然妥帖,毫无雕琢之痕又极具诗情画意,另一方面又寄托深远,出则无心归则有意,这正是作者出仕和辞官情形的真实写照。出仕是无心的,并不是有意追求功名利禄,在这里,“无心”并不是作者的开脱之辞,而是实实在在地表现了作者的反省和自责;“倦飞”,是因为自己已厌倦了官场的污浊和黑暗。作者触景生情,又将这种复杂的感情不露形迹地轻点出来,具有很强的艺术感染力。

4.如何理解“云无心以出岫,鸟倦飞而知还”两句?

不矛盾。“息交绝游”是断绝与官场的往来,“悦亲戚之情话”是写回归田园后生活的惬意。二者话题的角度有区别。

5.作者先说“请息交以绝游”,而后又说“悦亲戚之情话”,是不是矛盾?该如何理解?

由物哀人,自然生出人生短暂之伤感;由春来万物复苏,体会到大自然的生生不息,同时想到人生的短暂与仓促。这两句虽有些沉郁,但仔细品味,基调还是静谧而愉悦的。

6.有人说“善万物之得时,感吾生之行休”表现了作者乐尽哀来之悲。你对这两句是如何理解的?

作者感叹人生苦短,余日不多,强调顺其自然,这是作者率性洒脱的人生观的体现,也是对社会另外一种形式的反抗。

7.“曷不委心任去留”包含了作者怎样的人生感叹?

1.通假释义

① 乃瞻衡宇 (“衡”通“ ”, )

②曷不委心任去留 (“曷”通“ ”, )

知识梳理

横

横木

何

为什么

2.古今异义

①尝从人事

古义: 。

今义:人的离合、境遇、存亡等情况,或关于工作人员的录用、培养、调配、奖惩等工作。

②幼稚盈室

古义: 。

今义:① 年纪小;② 形容头脑简单或缺乏经验。

③于是怅然慷慨

古义: 。

今义:① 充满正气,情绪激昂;② 大方,不吝惜。

指做官

小孩

感慨

④知来者之可追

古义: 。

今义:到来的人或物。

⑤悦亲戚之情话

亲戚,古义: ;

今义:跟自己家庭有婚姻关系或血统关系的家庭或它的成员。

情话,古义: ;

今义:男女间表示爱情的话。

未来的事

内外亲属,父母为“亲”,与父母有关系的亲属为“戚”

知心话

3.一词多义

引

引壶觞以自酌 动词,

引以为流觞曲水 动词,

左右或欲引相如去 动词,

引赵使者蔺相如 动词,

举起、端起

疏导使流

牵,拉

延请

就

三径就荒 动词,

金就砺则利 动词,

荆轲遂就车而去 动词,

河海不择细流,故能就其深 动词,

接近

靠近

登上

成就

策

策扶老以流憩 动词,

振长策而御宇内 名词,

蒙故业,因遗策 名词,

退而论书策 名词,

委

曷不委心任去留 动词,

如土委地 动词,

百越之君,俯首系颈,委命下吏 动词,

与人期行,相委而去 动词,

拄着

马鞭子

策略,政策

古代写字用的竹简

随从、顺从

散落,堆积

交付

舍弃

怀

怀良辰以孤往 动词,

则有去国怀乡 动词,

感君区区怀 名词,

外托服从之名而内怀犹豫之计 动词,

汝姊在吾怀 名词,

怀其璧,从径道亡 动词,

而

觉今是而昨非 连词,

门虽设而常关 连词,

鸟倦飞而知还 连词,

留恋、爱惜

怀念,想念

心意,心情

心中藏着

胸前,怀里

怀藏,怀抱

表并列

表转折

表顺承

之

求之靡途 代词,

悟已往之不谏 助词,

悦亲戚之情话 结构助词,

胡为乎遑遑欲何之 动词,

以

家叔以余贫苦 介词,

既自以心为形役 介词,

引壶觞以自酌 连词,

请息交以绝游 连词,

农人告余以春及 介词,

木欣欣以向荣 连词,

代“为长吏”

用于主谓之间,取消句子的独立性

的

到……去,往

因为

让

表目的,来

表并列

把

表修饰

4.其他重要实词和虚词

①恨晨光之熹微 动词,

②善万物之得时 动词,

③帝乡不可期 动词,

④会有四方之事 副词,

⑤寻程氏妹丧于武昌 副词,

⑥复驾言兮焉求 助词,

⑦感吾生之行休 副词,

⑧聊乘化以归尽 副词,

遗憾

喜好、羡慕

期望、期求

恰逢

不久

无实义

将要

姑且

5.词类活用

(1)名词的活用

园日涉以成趣 名词作状语,

策扶老以流憩 名词用作动词,

或棹孤舟 名词用作动词,

乐琴书以消忧 都是名词用作动词,

(2)形容词的活用

眄庭柯以怡颜 形容词的使动用法,

倚南窗以寄傲 形容词用作名词,

悦亲戚之情话 形容词的意动用法,

乐琴书以消忧 形容词的意动用法,

每天

拄着

用桨划

弹琴、读书

使愉快

傲然自得的情怀

以……为喜悦

以……为快乐

6.文言句式

(1)省略句

( )情在骏奔 省略主语“ ”

稚子候( )门 省略介词“ ”

(2)被动句

遂见用于小邑 “ ”表被动

既自以心为形役 “ ”表被动

(3)宾语前置句

复驾言兮焉求 “焉求”即“ ”

胡为乎遑遑欲何之 “何之”即“ ”

乐夫天命复奚疑 “奚疑”即“ ”

余

于

见

为

求焉

之何

疑奚

(4)状语后置句

寻程氏妹丧于武昌 “丧于武昌”即“ ”

问征夫以前路 即“ ”

农人告余以春及 “告余以春及”即“ ”

将有事于西畴 “有事于西畴”即“ ”

(5)固定句式

载欣载奔 “载……载……”译为“ ”

于武昌丧

以前路问征夫

以春及告余

于西畴有事

一边……一边……

7.文化知识

①仲秋 古代常用伯(孟)、仲、叔、季来表示长幼之序,如伯夷、仲尼(孔子的字)、叔齐。后来孟、仲、季引申表示每季月份的顺序,分别与每一季中的三个月相配。所以,仲秋即农历八月。

②三径 古代隐士住处的代称。西汉末,兖州刺史蒋诩隐居后,在院里竹下开辟三径,只与求仲、羊仲来往。

③帝乡 天帝居住的地方,也就是所谓仙境。

内容小结

本文是一篇述志作品,作者通过叙述自己弃官归隐后一路上的心情、回家后的生活情趣和感受,表达了对黑暗官场的厌恶和鄙弃,赞美了乡村的自然景物和劳动生活,显示了归隐的决心。

主题归纳

1. 文章从哪几个方面写了归隐之乐?

从四个方面写了归隐之乐。

①室中之乐。作者回家后,“引壶觞以自酌”,这种自斟自饮的欢愉心情在官场生活中是难以体会到的;闲暇时又“倚南窗”来寄托傲然自得的情怀,足见作者的悠然之情。

②园中之乐。园内虽“三径就荒”,但“松菊犹存”;作者拄着拐杖出去走走,随时随地休息,自成一种乐趣;见园中将暮之景,徘徊不忍离去。

③田中之乐。农人提醒春天到了,于是“将有事于西畴”;作者为万物生长而欣喜,同时慨叹自己的人生迟暮。

④身心自由之乐。人生苦短,应该“委心任去留”,归隐田园正顺了作者的心意。“乐夫天命复奚疑”,作者坚信自己的选择毋庸置疑,体现了他心胸旷达的愉悦心境,其间也流露出了无可奈何、听天由命的情绪。

深入探究

2.《归去来兮辞 并序》写到了回家后的种种景物和场景,这些描写是实写(眼前之景)还是虚写(想象之景)?结合“序”文内容和写作背景加以分析。

应当为虚写,为作者想象之景。“序”中说,“辞”作于“乙巳岁十一月”,而十一月正值仲冬,作者离职归田的彭泽,位于江西北部,是不可能有“木欣欣以向荣,泉涓涓而始流”等景象的。“农人告余以春及,将有事于西畴”“或植杖而耘耔”等场景、人事,作者明确说明是“春及”之时的事,与作者写作该文的时间不符。由此看来,作者所写回家后的景象,不是眼前之景,而是想象之景、心中之景。文章以这种充满轻快、愉悦、欣喜情调的景象描写,充分表现了作者对离开官场、回归田园的渴望和急切之情。

3.本文是如何体现辞赋的文体特点的?

在这篇文章中,作者充分突出了辞赋的文体特点,利用这种特点为内容的表达服务。如他对归耕后的田园生活的描写,就极尽铺陈之能事,而这种铺陈是主次分明、有所选择的。

在句式上,整饬对仗之中又包含参差错落。作者将满腔的感情都寄寓在对景物的形象描写之中,词采华美、音韵和谐却又“沛然如肺腑中流出,殊不见有斧凿痕”,鲜明地突出了辞赋在词采和音韵上的特点,这种特点增强了作品的抒情性和感染力,避免了堆砌辞藻、华而不实的弊病。

同时,本文也善于用典,如第2段中“三径”“容膝”分别用了蒋诩归隐不仕和北郭先生辞聘的典故,似信手拈来,语如己出,毫无用典之痕。

4.试结合文本分析本文写作方面的特色。

(1)运用辞赋形式加强抒情。

文章的主旨在于说明“今是而昨非”,对“昨非”一笔带过,未加描写,而对“今是”,即归耕后的田园生活用了两段进行描写,极尽铺陈之能事。

如“或命巾车,或棹孤舟。既窈窕以寻壑,亦崎岖而经丘。木欣欣以向荣,泉涓涓而始流。善万物之得时,感吾生之行休”。这里既保持了赋音韵和谐、辞采艳丽的特点,又避免了堆砌辞藻的毛病,从而增强了文章的抒情性。

(2)语言精练,音韵和谐。

作者遣词造句字斟句酌,锤炼推敲,精心选择一些自《诗经》出现以来诗人惯用的双声词,如“惆怅”“崎岖”;叠韵词,如“盘桓”“窈窕”;叠字,如“遥遥”“欣欣”等,从而增强了语言的节奏感和音乐美,使辞赋兼有诗的艺术魅力。

(3)寓情于景,情景交融。

作者的感慨、追求、遗憾、喜悦等感情,不是直接生发,而是借助了对景物的形象描写。情在景中,景与物也有人情和个性。

如:第1 段写归家途中“舟遥遥以轻飏,风飘飘而吹衣”,烘托出一种离开困境、进入坦途的欢快之情。

第2 段描写作者刚进庭院时看到的“三径就荒,松菊犹存”的景象,作者对家中松菊的特殊关切,说明作者志趣的高雅。还有“云无心以出岫,鸟倦飞而知还。景翳翳以将入,抚孤松而盘桓”四句,形象地反映了作者当时的心境:“过去做官本来出自无心,如今归田恰如倦鸟知还。社会动乱黑暗,我已到了迟暮之年,但仍要保持晚节。”这里的“抚孤松”和上文的“松菊犹存”一样,寄意深远。

1. 下列各项中对加色词语的解释,全部正确的一项是 ( )

A. ① 生生所资,未见其术 术:方法

② 彭泽去家百里 去:距离

B. ①寻程氏妹丧于武昌 寻:寻求

② 悟已往之不谏 谏:进谏

C. ①会有四方之事 会:恰逢

② 田园将芜胡不归 芜:田地荒废

D. ① 三径就荒,松菊犹存 就:接近

②怀良辰以孤往 怀:怀念,回忆

课堂训练

答案:C

解析:

A.① 术:这里指经营生计的本领。

B.① 寻:不久。② 谏:劝止、挽回。

D.② 怀:留恋、爱惜。。

2. 下列句中加色词语的意义和用法都相同的一项是 ( )

A. 恨晨光之熹微 胡为乎遑遑欲何之

B. 既自以心为形役 木欣欣以向荣

C. 风飘飘而吹衣 泉涓涓而始流

D. 将有事于西畴 遂见用于小邑

答案: C

解析:A. 助词,用在主谓之间,取消句子独立性/ 动词,往,到……去。B. 介词,让/ 连词,表修饰。C. 都是连词,表修饰。D. 介词,到/ 介词,与“见”一起表被动。

3.对下列句中加色词语的活用类型,分组正确的一项是( )

① 瓶无储粟,生生所资 ② 眄庭柯以怡颜 ③ 倚南窗以寄傲 ④ 审容膝之易安 ⑤ 园日涉以成趣 ⑥ 乐琴书以消忧 ⑦ 或棹孤舟

A.①④/②/③/⑤/⑥⑦

B.①④/②/③/⑤⑦/⑥

C.①④/②/③/⑤⑥⑦

D.①②④/③/⑤⑥⑦

答案:A 解析:① 动词用作名词,生活;② 使动用法,使愉快;③ 形容词用作名词,傲然自得的情怀;④ 动词用作名词,仅能容纳双膝的小屋;⑤ 名词作状语,每日;⑥ 名词用作动词,弹琴,读书;⑦ 名词用作动词,用桨划。

4.下列句中加色的词语,含有不属于古今异义现象的一项是( )

① 于时风波未静 ② 尝从人事 ③ 悦亲戚之情话 ④ 请息交以绝游 ⑤ 幼稚盈室 ⑥ 将有事于西畴

A.①③⑤ B.②③⑤ C.①④⑥ D.②⑤⑥

答案:C

解析:“绝游”不属于古今异义词。①“风波”指战乱;②“人事”指做官;③“亲戚”指内外亲戚,包括父母和兄弟;⑤“幼稚”指小孩;⑥“有事”指有耕种之事。

5.下列对文学常识的表述,不正确的一项是 ( )

古人纪月日,除了序数,还有一些特殊的称谓,如把四季中每个季节的月份冠以

“孟”“仲”“季”,以示区分。“仲秋至冬,在官八十余日”中的“仲秋”即指农历八月。

B. “乙巳岁十一月也”,使用了干支纪年法,古代人利用十个天干和十二个地支组合进行纪年,六十年一个轮回。天干地支也可以用来纪日、纪时。

C. 《归去来兮辞 并序》是一篇辞赋。辞是一种形式比较自由灵活的古体韵文,篇幅长短不限,句子以五言七言为主,可以错落参差。一般都比较讲究文采,内容以抒情为主。

D. 三径,西汉末,兖州刺史蒋诩隐居后,在院里竹下开辟三径,只与求仲、羊仲来往,后来,三径便成了隐士住处的代称。

答案:C

解析:以“五言七言为主”错,应是以“四言六言为主”。

6.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)在《归去来兮辞 并序》中,“ , ”两句,把“云”和“鸟”都人格化了,作者将感情寄托在物上,达到了景中见情、情景交融的艺术境界。

(2)《归去来兮辞 并序》中“ , ”两句描写了万物复苏、生机勃勃的景象。面对此景,作者却发出“ , ”的慨叹,作者的悲愁叹老,其实是他郁闷难展的苦痛隐忧之情的自然流露。

(3)我们经常用陶渊明的《归去来兮辞 并序》中“ , ”两句表达过去不可挽回,未来则可把握。

(4)《归去来兮辞 并序》中,陶渊明用“ ? ”两句表明人生短暂、顺随自然的态度。

寓形宇内复几时 曷不委心任去留

云无心以出岫 鸟倦飞而知还

木欣欣以向荣 泉涓涓而始流

善万物之得时 感吾生之行休

悟已往之不谏 知来者之可追

7.翻译下列句子。

(1)幼稚盈室,瓶无储粟,生生所资,未见其术。

(2)农人告余以春及,将有事于西畴。

(3)既自以心为形役,奚惆怅而独悲?

答案:(1)孩子很多,家无余粮,所赖以维持生活的一切,没有办法解决。

(2) 农人们告诉我春天到了,将要到西边的田里去春耕。

(3)既然自己让内心(志趣人格)被形体(出仕的行为)役使,(那又)为什么如此失意而独自悲伤呢?

解析:(1)“幼稚”,小孩。“生生”,维持生活。“资”,凭借。

(2)“将有事于西畴”状语后置句,“事”,指耕种之事。

(3)“为”,表被动。“奚”,何,为什么。

知易行难,重在行动

千里之行,始于足下

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

归去来兮辞并序

学习目标

归去来兮辞并序

1. 梳理并掌握文中常见的文言实词、虚词、句式等文言知识点。

2. 准确翻译课文,理解文意,理清文章的段落层次和作者的感情脉络。

3. 熟读并背诵全文,抓住重点语句品味语言表达效果,理解陶渊明诗文“平淡自然”的风格。

4. 拓展阅读陶渊明的其他相关诗文,分析陶渊明的形象,并探究古代的归隐现象。

重点

1.弄懂并积累“来、胡、奚、而、以、谏、审、三径、容膝、策、扶老、聊、乘化”等字词的意义。

2.认真体会文章表达的思想情感和“辞”的风格韵味,理清文章的段落、层次和作者的感情脉络。

难点

1.深入理解景物描写中寄寓的作者情怀。

2.正确理解陶渊明在文中所表现出来的“乐天安命”思想和隐居的生活态度。

重点难点

一、扫除生字

靡( )途 惮( ) 欤( ) 稔( )

田园将芜( ) 轻飏( ) 熹( )微 壶觞( )

眄( ) 流憩( ) 矫( )首 出岫( )

景翳( )翳 盘桓( ) 西畴( ) 棹( )

窈窕( ) 壑( ) 耘耔( ) 东皋( )

舒啸( )

课前预习

mǐ

dàn

yú

rěn

wú

yánɡ

xī

shānɡ

miǎn

qì

jiǎo

xiù

yì

huán

chóu

zhào

yǎotiǎo

hè

zǐ

ɡāo

xiào

二、阅读思考

1. 文前的序文交代了哪些内容?它与正文构成了怎样的关系?

2. 文中作者说自己辞官归家的根本原因是哪句话?

3. 阅读全文,梳理作者一路归来的先后顺序,思考陶渊明的心灵终归何处。

陶渊明(约365— 427),一名潜,字元亮,自称“五柳先生”,私谥“靖节”,也称“靖节先生”。浔阳柴桑(今江西九江)人,东晋诗人、辞赋家、散文家。他出身于没落的仕宦家庭,出任过江州祭酒、镇军参军,后任彭泽令。因厌恶官场黑暗,弃官隐居,躬耕田园。直到晚年,仍不改初衷,最终在贫病交迫中死去。他是我国第一位田园诗人,被后世称为“田园诗人之祖”

“古今隐逸诗人之宗”。

作者简介

陶渊明长于诗文辞赋,诗多描绘自然景色及其在农村生活的情景,其中的优秀作品寄寓着对官场与世俗社会的厌倦,表露出洁身自好、不愿屈身逢迎的志趣,但也有“人生无常”“乐安天命”等消极思想。欧阳修说:“晋无文章,惟陶渊明《归去来兮辞》一篇而已。”陶渊明隐逸文化总的风格有三:其一是柔(弱),其二是淡,其三是远。兼有平淡与爽朗之胜,语言质朴自然,而又极为精练,具有独特风格。

代表作有诗歌《归园田居》五首、《饮酒》二十首,散文《桃花源记》《五柳先生传》,辞赋《归去来兮辞 并序》等。

《归去来兮辞 并序》作于东晋义熙元年(405),其时陶渊明出任彭泽令。不久他便厌倦了这种官场生活,仅八十余天就弃官归隐,归隐之初作了此辞。全文分“序”和“辞”两部分,序文交代了本文的写作时间和背景,叙述了作者就职的经过和辞官的原因;“辞”部分则抒写了归田的决心、归田时愉快的心情和归田后的乐趣。

写作背景

中国的隐士文化

隐士文化是中国传统文化独特而又重要的一部分,其文化主体是隐士。隐士是怎样的人物呢?《庄子 缮性》说:“古之所谓隐士者,非伏(藏匿)其身而弗见也,非闭其言而不出也,非藏其知(通‘智’)而不发也,时命大谬也。当时命而大行乎天下,则反一无迹;不当时命而大穷乎天下,则深根宁极而待,此存身之道也。”意思是说,古人所谓的隐士,并不是自己要有意识地躲起来不让别人找到,也不是有意识地不发表言论,更不是有意识地隐藏自己的智慧与才能,而是因为世道不顺,为了保全自身,他们只好选择了隐居的生活方式。若到了有道之世,他们自然会出来大显身手。这与孔子所说的“有道则见,无道则隐”并无二致。中国的士人,当他们处于顺境、治世时,就出来做官,积极实现自己的人生理想与抱负,这时他们就是儒家人物,是“显士”;若处于逆境、乱世时,为了自保,他们就隐居避世,成为“隐士”。因此,隐居是古人保全自身的一种方式。

资料链接

安能为五斗米折腰

陶渊明出身于一个没落的仕宦家庭,少年时代便怀有兼济天下的壮志。但是,由于门阀制度的存在,庶族寒门出身的人不可能突破门阀士族对高官权位的垄断,在这样的情况下,陶渊明的理想是难以实现的。他29 岁开始出仕,从此13 个年头,时官时隐,做官时间总计不过四五年。这种矛盾的情状贯穿他的一生。据《宋书·陶潜传》和萧统《陶渊明传》记载,陶渊明归隐是出于对腐朽现实的不满。当时郡里一位督邮来彭泽巡视,小吏要他束带迎接以示敬意。他气愤地说:“我岂能为五斗米折腰向乡里小儿!”即日解绶去职,并赋《归去来兮辞 并序》,以明心志。

辞

“辞”是介于散文和诗歌之间的一种文体,因为起源于战国时期的楚国,又称楚辞、楚辞体。又因屈原所作《离骚》为这种文体的代表作,故又称骚体。到了汉代,常把辞和赋统称为辞赋,后人一般也将辞赋并称。

特点:①富有抒情的浪漫气息,很像诗。②押韵和句式都较诗自由,比散文整齐,且篇幅、字句较长,句中多以“兮”字来帮助和谐语气,表情达意。③一般四句一节,每一节表达一个完整的意思,读后稍作停顿。④以四、六字句为主。

辞和赋的区别:

辞,更接近于诗,重在抒情,形式上尽管后来也有若干变化,但四句一节、每句三拍的格局还是保持了下来。

赋,是有韵的散文,常用关联词,长短句明显增多,内容则以咏物说理为主,写法上讲究铺排,即所谓“以事形为本,以义正为助”。

知识卡片

诗人在序文中提到辞官归隐的原因有四点:

一是“质性自然,非矫厉所得”;二是“饥冻虽切,违己交病”;三是“怅然慷慨,深愧平生之志”;四是“程氏妹丧于武昌,情在骏奔”。

奔“程氏妹丧”显然只是表层原因,结合全文看,另外三点才是陶渊明辞官归隐的根本原因。在迫于生计步入仕途后,陶渊明发现出仕不能实现自己的志愿,折腰事人、同流合污又违背了自己的本性,这种违背本性导致的心力交瘁远比忍冻受饿更让人难以忍受;仕于当时污浊的官场使他感到“深愧平生之志”;而自己“质性自然”又不想强迫自己做不愿做的事,就只能选择归隐躬耕之路,于是借着“程氏妹丧”之机,弃官归田。

课文探究

1. 作者在序文中对他辞官归隐的原因作了交代,其归隐的原因是什么?

“既有作者对久违的田园生活的向往,又有恨自己没早些归来的感叹,同时“松菊犹存”更是喻指自己高洁的品格仍在。

2.“三径就荒,松菊犹存”有什么深刻内涵?

“审容膝之易安”之句是用了《韩诗外传》中的一则典故。北郭先生辞楚王聘,其妻表示支持,“今如结驷列骑,所安不过容膝”,后以“容膝”言居室之狭小。“倚南窗以寄傲,审容膝之易安”两句形成了鲜明的对比,即精神上的富足、孤高与物质生活的清贫之间的对比。在这种对比中,作者看重的是自己傲岸的情怀而非物质上的富足,其形象也就跃然于纸上了。

3.“倚南窗以寄傲,审容膝之易安”这两句运用了什么手法?有何表达效果?

这两句一方面描写景物自然妥帖,毫无雕琢之痕又极具诗情画意,另一方面又寄托深远,出则无心归则有意,这正是作者出仕和辞官情形的真实写照。出仕是无心的,并不是有意追求功名利禄,在这里,“无心”并不是作者的开脱之辞,而是实实在在地表现了作者的反省和自责;“倦飞”,是因为自己已厌倦了官场的污浊和黑暗。作者触景生情,又将这种复杂的感情不露形迹地轻点出来,具有很强的艺术感染力。

4.如何理解“云无心以出岫,鸟倦飞而知还”两句?

不矛盾。“息交绝游”是断绝与官场的往来,“悦亲戚之情话”是写回归田园后生活的惬意。二者话题的角度有区别。

5.作者先说“请息交以绝游”,而后又说“悦亲戚之情话”,是不是矛盾?该如何理解?

由物哀人,自然生出人生短暂之伤感;由春来万物复苏,体会到大自然的生生不息,同时想到人生的短暂与仓促。这两句虽有些沉郁,但仔细品味,基调还是静谧而愉悦的。

6.有人说“善万物之得时,感吾生之行休”表现了作者乐尽哀来之悲。你对这两句是如何理解的?

作者感叹人生苦短,余日不多,强调顺其自然,这是作者率性洒脱的人生观的体现,也是对社会另外一种形式的反抗。

7.“曷不委心任去留”包含了作者怎样的人生感叹?

1.通假释义

① 乃瞻衡宇 (“衡”通“ ”, )

②曷不委心任去留 (“曷”通“ ”, )

知识梳理

横

横木

何

为什么

2.古今异义

①尝从人事

古义: 。

今义:人的离合、境遇、存亡等情况,或关于工作人员的录用、培养、调配、奖惩等工作。

②幼稚盈室

古义: 。

今义:① 年纪小;② 形容头脑简单或缺乏经验。

③于是怅然慷慨

古义: 。

今义:① 充满正气,情绪激昂;② 大方,不吝惜。

指做官

小孩

感慨

④知来者之可追

古义: 。

今义:到来的人或物。

⑤悦亲戚之情话

亲戚,古义: ;

今义:跟自己家庭有婚姻关系或血统关系的家庭或它的成员。

情话,古义: ;

今义:男女间表示爱情的话。

未来的事

内外亲属,父母为“亲”,与父母有关系的亲属为“戚”

知心话

3.一词多义

引

引壶觞以自酌 动词,

引以为流觞曲水 动词,

左右或欲引相如去 动词,

引赵使者蔺相如 动词,

举起、端起

疏导使流

牵,拉

延请

就

三径就荒 动词,

金就砺则利 动词,

荆轲遂就车而去 动词,

河海不择细流,故能就其深 动词,

接近

靠近

登上

成就

策

策扶老以流憩 动词,

振长策而御宇内 名词,

蒙故业,因遗策 名词,

退而论书策 名词,

委

曷不委心任去留 动词,

如土委地 动词,

百越之君,俯首系颈,委命下吏 动词,

与人期行,相委而去 动词,

拄着

马鞭子

策略,政策

古代写字用的竹简

随从、顺从

散落,堆积

交付

舍弃

怀

怀良辰以孤往 动词,

则有去国怀乡 动词,

感君区区怀 名词,

外托服从之名而内怀犹豫之计 动词,

汝姊在吾怀 名词,

怀其璧,从径道亡 动词,

而

觉今是而昨非 连词,

门虽设而常关 连词,

鸟倦飞而知还 连词,

留恋、爱惜

怀念,想念

心意,心情

心中藏着

胸前,怀里

怀藏,怀抱

表并列

表转折

表顺承

之

求之靡途 代词,

悟已往之不谏 助词,

悦亲戚之情话 结构助词,

胡为乎遑遑欲何之 动词,

以

家叔以余贫苦 介词,

既自以心为形役 介词,

引壶觞以自酌 连词,

请息交以绝游 连词,

农人告余以春及 介词,

木欣欣以向荣 连词,

代“为长吏”

用于主谓之间,取消句子的独立性

的

到……去,往

因为

让

表目的,来

表并列

把

表修饰

4.其他重要实词和虚词

①恨晨光之熹微 动词,

②善万物之得时 动词,

③帝乡不可期 动词,

④会有四方之事 副词,

⑤寻程氏妹丧于武昌 副词,

⑥复驾言兮焉求 助词,

⑦感吾生之行休 副词,

⑧聊乘化以归尽 副词,

遗憾

喜好、羡慕

期望、期求

恰逢

不久

无实义

将要

姑且

5.词类活用

(1)名词的活用

园日涉以成趣 名词作状语,

策扶老以流憩 名词用作动词,

或棹孤舟 名词用作动词,

乐琴书以消忧 都是名词用作动词,

(2)形容词的活用

眄庭柯以怡颜 形容词的使动用法,

倚南窗以寄傲 形容词用作名词,

悦亲戚之情话 形容词的意动用法,

乐琴书以消忧 形容词的意动用法,

每天

拄着

用桨划

弹琴、读书

使愉快

傲然自得的情怀

以……为喜悦

以……为快乐

6.文言句式

(1)省略句

( )情在骏奔 省略主语“ ”

稚子候( )门 省略介词“ ”

(2)被动句

遂见用于小邑 “ ”表被动

既自以心为形役 “ ”表被动

(3)宾语前置句

复驾言兮焉求 “焉求”即“ ”

胡为乎遑遑欲何之 “何之”即“ ”

乐夫天命复奚疑 “奚疑”即“ ”

余

于

见

为

求焉

之何

疑奚

(4)状语后置句

寻程氏妹丧于武昌 “丧于武昌”即“ ”

问征夫以前路 即“ ”

农人告余以春及 “告余以春及”即“ ”

将有事于西畴 “有事于西畴”即“ ”

(5)固定句式

载欣载奔 “载……载……”译为“ ”

于武昌丧

以前路问征夫

以春及告余

于西畴有事

一边……一边……

7.文化知识

①仲秋 古代常用伯(孟)、仲、叔、季来表示长幼之序,如伯夷、仲尼(孔子的字)、叔齐。后来孟、仲、季引申表示每季月份的顺序,分别与每一季中的三个月相配。所以,仲秋即农历八月。

②三径 古代隐士住处的代称。西汉末,兖州刺史蒋诩隐居后,在院里竹下开辟三径,只与求仲、羊仲来往。

③帝乡 天帝居住的地方,也就是所谓仙境。

内容小结

本文是一篇述志作品,作者通过叙述自己弃官归隐后一路上的心情、回家后的生活情趣和感受,表达了对黑暗官场的厌恶和鄙弃,赞美了乡村的自然景物和劳动生活,显示了归隐的决心。

主题归纳

1. 文章从哪几个方面写了归隐之乐?

从四个方面写了归隐之乐。

①室中之乐。作者回家后,“引壶觞以自酌”,这种自斟自饮的欢愉心情在官场生活中是难以体会到的;闲暇时又“倚南窗”来寄托傲然自得的情怀,足见作者的悠然之情。

②园中之乐。园内虽“三径就荒”,但“松菊犹存”;作者拄着拐杖出去走走,随时随地休息,自成一种乐趣;见园中将暮之景,徘徊不忍离去。

③田中之乐。农人提醒春天到了,于是“将有事于西畴”;作者为万物生长而欣喜,同时慨叹自己的人生迟暮。

④身心自由之乐。人生苦短,应该“委心任去留”,归隐田园正顺了作者的心意。“乐夫天命复奚疑”,作者坚信自己的选择毋庸置疑,体现了他心胸旷达的愉悦心境,其间也流露出了无可奈何、听天由命的情绪。

深入探究

2.《归去来兮辞 并序》写到了回家后的种种景物和场景,这些描写是实写(眼前之景)还是虚写(想象之景)?结合“序”文内容和写作背景加以分析。

应当为虚写,为作者想象之景。“序”中说,“辞”作于“乙巳岁十一月”,而十一月正值仲冬,作者离职归田的彭泽,位于江西北部,是不可能有“木欣欣以向荣,泉涓涓而始流”等景象的。“农人告余以春及,将有事于西畴”“或植杖而耘耔”等场景、人事,作者明确说明是“春及”之时的事,与作者写作该文的时间不符。由此看来,作者所写回家后的景象,不是眼前之景,而是想象之景、心中之景。文章以这种充满轻快、愉悦、欣喜情调的景象描写,充分表现了作者对离开官场、回归田园的渴望和急切之情。

3.本文是如何体现辞赋的文体特点的?

在这篇文章中,作者充分突出了辞赋的文体特点,利用这种特点为内容的表达服务。如他对归耕后的田园生活的描写,就极尽铺陈之能事,而这种铺陈是主次分明、有所选择的。

在句式上,整饬对仗之中又包含参差错落。作者将满腔的感情都寄寓在对景物的形象描写之中,词采华美、音韵和谐却又“沛然如肺腑中流出,殊不见有斧凿痕”,鲜明地突出了辞赋在词采和音韵上的特点,这种特点增强了作品的抒情性和感染力,避免了堆砌辞藻、华而不实的弊病。

同时,本文也善于用典,如第2段中“三径”“容膝”分别用了蒋诩归隐不仕和北郭先生辞聘的典故,似信手拈来,语如己出,毫无用典之痕。

4.试结合文本分析本文写作方面的特色。

(1)运用辞赋形式加强抒情。

文章的主旨在于说明“今是而昨非”,对“昨非”一笔带过,未加描写,而对“今是”,即归耕后的田园生活用了两段进行描写,极尽铺陈之能事。

如“或命巾车,或棹孤舟。既窈窕以寻壑,亦崎岖而经丘。木欣欣以向荣,泉涓涓而始流。善万物之得时,感吾生之行休”。这里既保持了赋音韵和谐、辞采艳丽的特点,又避免了堆砌辞藻的毛病,从而增强了文章的抒情性。

(2)语言精练,音韵和谐。

作者遣词造句字斟句酌,锤炼推敲,精心选择一些自《诗经》出现以来诗人惯用的双声词,如“惆怅”“崎岖”;叠韵词,如“盘桓”“窈窕”;叠字,如“遥遥”“欣欣”等,从而增强了语言的节奏感和音乐美,使辞赋兼有诗的艺术魅力。

(3)寓情于景,情景交融。

作者的感慨、追求、遗憾、喜悦等感情,不是直接生发,而是借助了对景物的形象描写。情在景中,景与物也有人情和个性。

如:第1 段写归家途中“舟遥遥以轻飏,风飘飘而吹衣”,烘托出一种离开困境、进入坦途的欢快之情。

第2 段描写作者刚进庭院时看到的“三径就荒,松菊犹存”的景象,作者对家中松菊的特殊关切,说明作者志趣的高雅。还有“云无心以出岫,鸟倦飞而知还。景翳翳以将入,抚孤松而盘桓”四句,形象地反映了作者当时的心境:“过去做官本来出自无心,如今归田恰如倦鸟知还。社会动乱黑暗,我已到了迟暮之年,但仍要保持晚节。”这里的“抚孤松”和上文的“松菊犹存”一样,寄意深远。

1. 下列各项中对加色词语的解释,全部正确的一项是 ( )

A. ① 生生所资,未见其术 术:方法

② 彭泽去家百里 去:距离

B. ①寻程氏妹丧于武昌 寻:寻求

② 悟已往之不谏 谏:进谏

C. ①会有四方之事 会:恰逢

② 田园将芜胡不归 芜:田地荒废

D. ① 三径就荒,松菊犹存 就:接近

②怀良辰以孤往 怀:怀念,回忆

课堂训练

答案:C

解析:

A.① 术:这里指经营生计的本领。

B.① 寻:不久。② 谏:劝止、挽回。

D.② 怀:留恋、爱惜。。

2. 下列句中加色词语的意义和用法都相同的一项是 ( )

A. 恨晨光之熹微 胡为乎遑遑欲何之

B. 既自以心为形役 木欣欣以向荣

C. 风飘飘而吹衣 泉涓涓而始流

D. 将有事于西畴 遂见用于小邑

答案: C

解析:A. 助词,用在主谓之间,取消句子独立性/ 动词,往,到……去。B. 介词,让/ 连词,表修饰。C. 都是连词,表修饰。D. 介词,到/ 介词,与“见”一起表被动。

3.对下列句中加色词语的活用类型,分组正确的一项是( )

① 瓶无储粟,生生所资 ② 眄庭柯以怡颜 ③ 倚南窗以寄傲 ④ 审容膝之易安 ⑤ 园日涉以成趣 ⑥ 乐琴书以消忧 ⑦ 或棹孤舟

A.①④/②/③/⑤/⑥⑦

B.①④/②/③/⑤⑦/⑥

C.①④/②/③/⑤⑥⑦

D.①②④/③/⑤⑥⑦

答案:A 解析:① 动词用作名词,生活;② 使动用法,使愉快;③ 形容词用作名词,傲然自得的情怀;④ 动词用作名词,仅能容纳双膝的小屋;⑤ 名词作状语,每日;⑥ 名词用作动词,弹琴,读书;⑦ 名词用作动词,用桨划。

4.下列句中加色的词语,含有不属于古今异义现象的一项是( )

① 于时风波未静 ② 尝从人事 ③ 悦亲戚之情话 ④ 请息交以绝游 ⑤ 幼稚盈室 ⑥ 将有事于西畴

A.①③⑤ B.②③⑤ C.①④⑥ D.②⑤⑥

答案:C

解析:“绝游”不属于古今异义词。①“风波”指战乱;②“人事”指做官;③“亲戚”指内外亲戚,包括父母和兄弟;⑤“幼稚”指小孩;⑥“有事”指有耕种之事。

5.下列对文学常识的表述,不正确的一项是 ( )

古人纪月日,除了序数,还有一些特殊的称谓,如把四季中每个季节的月份冠以

“孟”“仲”“季”,以示区分。“仲秋至冬,在官八十余日”中的“仲秋”即指农历八月。

B. “乙巳岁十一月也”,使用了干支纪年法,古代人利用十个天干和十二个地支组合进行纪年,六十年一个轮回。天干地支也可以用来纪日、纪时。

C. 《归去来兮辞 并序》是一篇辞赋。辞是一种形式比较自由灵活的古体韵文,篇幅长短不限,句子以五言七言为主,可以错落参差。一般都比较讲究文采,内容以抒情为主。

D. 三径,西汉末,兖州刺史蒋诩隐居后,在院里竹下开辟三径,只与求仲、羊仲来往,后来,三径便成了隐士住处的代称。

答案:C

解析:以“五言七言为主”错,应是以“四言六言为主”。

6.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)在《归去来兮辞 并序》中,“ , ”两句,把“云”和“鸟”都人格化了,作者将感情寄托在物上,达到了景中见情、情景交融的艺术境界。

(2)《归去来兮辞 并序》中“ , ”两句描写了万物复苏、生机勃勃的景象。面对此景,作者却发出“ , ”的慨叹,作者的悲愁叹老,其实是他郁闷难展的苦痛隐忧之情的自然流露。

(3)我们经常用陶渊明的《归去来兮辞 并序》中“ , ”两句表达过去不可挽回,未来则可把握。

(4)《归去来兮辞 并序》中,陶渊明用“ ? ”两句表明人生短暂、顺随自然的态度。

寓形宇内复几时 曷不委心任去留

云无心以出岫 鸟倦飞而知还

木欣欣以向荣 泉涓涓而始流

善万物之得时 感吾生之行休

悟已往之不谏 知来者之可追

7.翻译下列句子。

(1)幼稚盈室,瓶无储粟,生生所资,未见其术。

(2)农人告余以春及,将有事于西畴。

(3)既自以心为形役,奚惆怅而独悲?

答案:(1)孩子很多,家无余粮,所赖以维持生活的一切,没有办法解决。

(2) 农人们告诉我春天到了,将要到西边的田里去春耕。

(3)既然自己让内心(志趣人格)被形体(出仕的行为)役使,(那又)为什么如此失意而独自悲伤呢?

解析:(1)“幼稚”,小孩。“生生”,维持生活。“资”,凭借。

(2)“将有事于西畴”状语后置句,“事”,指耕种之事。

(3)“为”,表被动。“奚”,何,为什么。

知易行难,重在行动

千里之行,始于足下

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php