3.1 蜀道难 课件

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

第3课 蜀道难

1. 抓住关键语句,掌握这首诗篇章结构、内容转换和韵律变化的规律,背诵这首诗。

2. 把握这首杂言古体诗的句式特点,品味其韵律美,理解诗歌内容和主旨。

3. 把握本诗想象、比喻和夸张的手法,体会李白诗的浪漫主义风格。

素养目标

蜀道难

李白(701—762),字太白,号青莲居士,唐代伟大的浪漫主义诗人,有“诗仙”之称,与杜甫合称“李杜”。

李白少年时期在四川度过,25岁时“仗剑去国,辞亲远游”,后来又北上太原,有“大济苍生”之志。唐玄宗天宝元年(742),李白奉诏进京,他本想此行能施展才华,有所作为,但理想很快就破灭了。皇帝的不重用,权臣的排挤,加之个人的傲岸不羁,一年多便被“赐金放还”,因而他思想上便由入世转为出世。于是一生放浪形骸,寄情山水,诗酒逍遥,最后病死于当涂。

李白众体兼善,尤其擅长古风及绝句。他的诗歌具有强烈的浪漫主义色彩。诗风豪放,清新飘逸,气势磅礴。他的诗反映了时代的繁荣景象,也揭露了统治阶级的荒淫和腐败,表现出他蔑视权贵、反抗传统束缚、追求自由和理想的积极精神。

主要作品有《静夜思》《早发白帝城》《行路难》《将进酒》《梦游天姥吟留别》等。

作者介绍

《蜀道难》是古乐府《相和歌辞 瑟调曲》旧题,多写蜀道的艰难和行旅的辛苦。李白《蜀道难》即袭用乐府古题而作。

蜀道,蜀中的道路,是唐代由长安通往蜀地的道路。蜀道地势险要,难以行走,常用作难以行走的道路的代名词。

题目解说

写作背景

唐代蜀中商业经济极为发达,入蜀的人们乐不思返,而没有认识到这一地区地势险要,自古为封建割据之地,随时都有发生叛乱的可能。诗中强调的“所守或匪亲,化为狼与豺”,就是对此而言的。这首诗的创作时间大约为天宝初年,为安史之乱前的作品。诗中的“君”据说是李白的一位好友,这有他同时期的作品《剑阁赋》和《送友人入蜀》为证。其实“君”指谁并不重要,这首诗的写作目的就是告诉人们不要只看到“锦城”的“乐”,还应该“早还家”,因为这里的道路奇险无比,且随时可能发生战乱。诗中寄寓着诗人对社会问题的隐忧。

知识卡片

古体诗

古体诗也叫“古诗”“古风”,是相对于近体诗而言的,指唐代以前的四言诗、五言诗(成熟于汉代)、七言诗(成熟于唐代)和乐府诗。后人沿袭唐人说法,把唐以前的乐府民歌、文人诗以及唐以后文人仿照它们的体式而写的诗歌,统称为“古体诗”。

古体诗格律自由,不拘对仗、平仄,押韵较宽,篇幅长歌、行、吟 短不限,表现在诗题上,有 等体裁。

资料链接

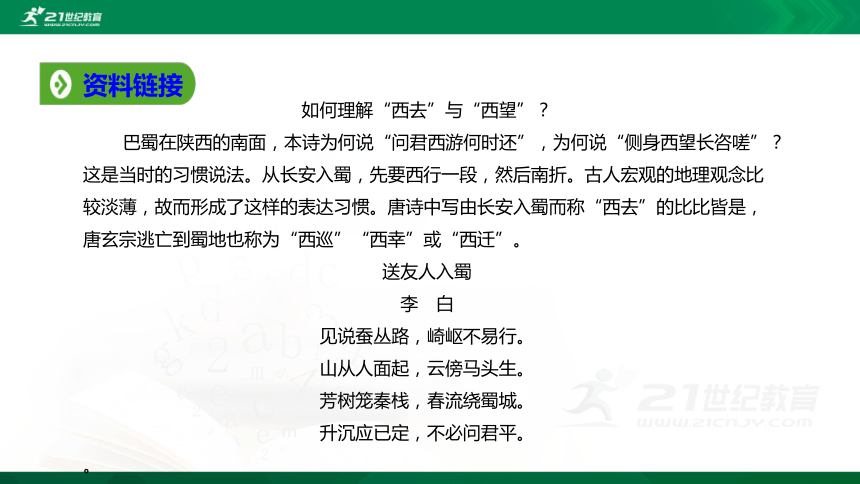

如何理解“西去”与“西望”?

巴蜀在陕西的南面,本诗为何说“问君西游何时还”,为何说“侧身西望长咨嗟”?这是当时的习惯说法。从长安入蜀,先要西行一段,然后南折。古人宏观的地理观念比较淡薄,故而形成了这样的表达习惯。唐诗中写由长安入蜀而称“西去”的比比皆是,唐玄宗逃亡到蜀地也称为“西巡”“西幸”或“西迁”。

送友人入蜀

李 白

见说蚕丛路,崎岖不易行。

山从人面起,云傍马头生。

芳树笼秦栈,春流绕蜀城。

升沉应已定,不必问君平。

。

这首诗作于天宝二年(743),李白在长安送友人入蜀时所作。诗人当时受到权贵排挤。首联写入蜀的道路,先从蜀道之难开始,颔联就“崎岖不易行”的蜀道做进一步的具体描绘:山崖峭壁宛如迎面而来,擦着人的脸陡然峭立而起;云气依傍着马头而升起翻腾,像是腾云驾雾一般。颈联以浓彩描绘蜀道瑰丽的风光,这对入蜀的友人来说,无疑是一种抚慰与鼓舞。尾联以议论作结,劝勉友人不必过多地担心仕途沉浮,重要的是要热爱生活。诗作既有劝导朋友不要沉溺于功名利禄中之意,又寄寓诗人在长安政治上受人排挤的感慨。

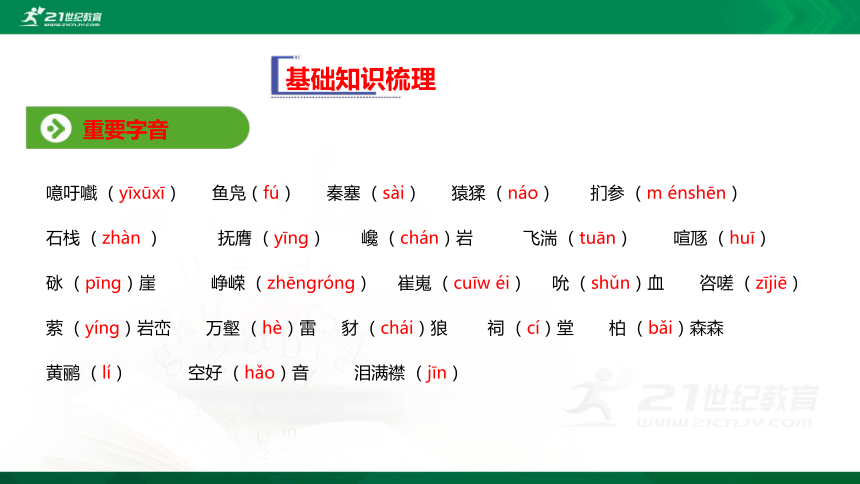

噫吁嚱 (yīxūxī) 鱼凫(fú) 秦塞 (sài) 猿猱 (náo) 扪参 (m énshēn)

石栈 (zhàn ) 抚膺 (yīnɡ) 巉 (chán)岩 飞湍 (tuān) 喧豗 (huī)

砯 (pīng)崖 峥嵘 (zhēnɡrónɡ) 崔嵬 (cuīw éi) 吮 (shǔn)血 咨嗟 (zījiē)

萦 (yíng)岩峦 万壑 (hè)雷 豺 (chái)狼 祠 (cí)堂 柏 (bǎi)森森

黄鹂 (lí) 空好 (hǎo)音 泪满襟 (jīn)

重要字音

基础知识梳理

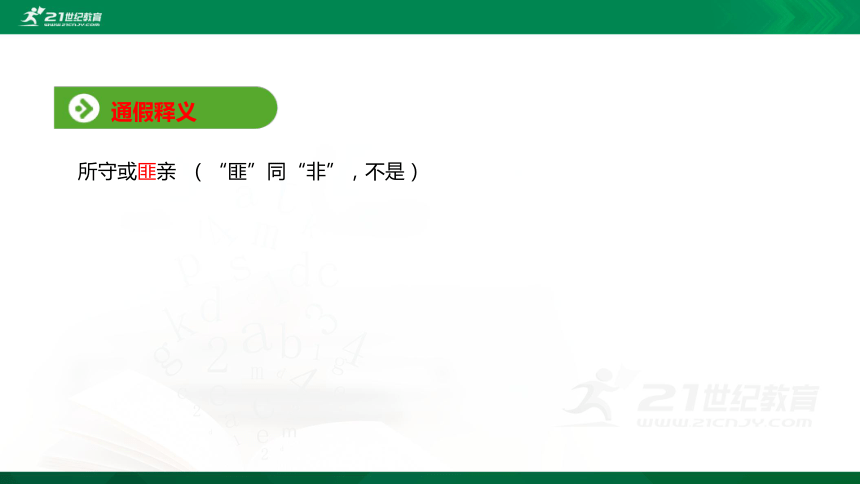

所守或匪亲 (“匪”同“非”,不是)

通假释义

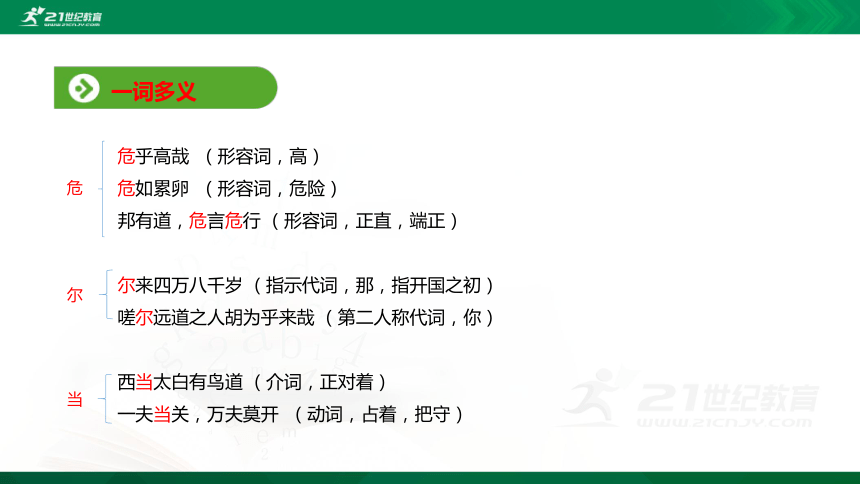

危乎高哉 (形容词,高)

危如累卵 (形容词,危险)

邦有道,危言危行 (形容词,正直,端正)

尔来四万八千岁 (指示代词,那,指开国之初)

嗟尔远道之人胡为乎来哉 (第二人称代词,你)

西当太白有鸟道 (介词,正对着)

一夫当关,万夫莫开 (动词,占着,把守)

一词多义

危

尔

当

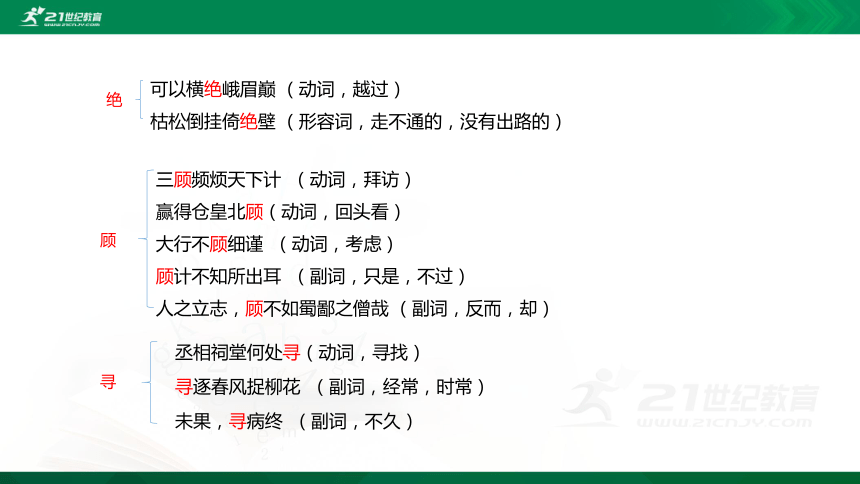

可以横绝峨眉巅 (动词,越过)

枯松倒挂倚绝壁 (形容词,走不通的,没有出路的)

丞相祠堂何处寻(动词,寻找)

寻逐春风捉柳花 (副词,经常,时常)

未果,寻病终 (副词,不久)

绝

三顾频烦天下计 (动词,拜访)

赢得仓皇北顾(动词,回头看)

大行不顾细谨 (动词,考虑)

顾计不知所出耳 (副词,只是,不过)

人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉 (副词,反而,却)

寻

顾

(1)名词的活用

问君西4游何时还 (名词作状语,向西)

侧身西望长咨嗟 (名词作状语,向西)

朝避猛虎,夕避长蛇 (名词作状语,朝,在早上;夕,在晚上)

(2)动词的活用

上有六龙回日之高标 (动词的使动用法,使……回转)

猿猱欲度愁攀援 (动词的为动用法,为……发愁)

使人听此凋朱颜 (动词的使动用法,使……凋谢)

砯崖转石万壑雷 (动词的使动用法,使……滚动)

词类活用

(1)状语后置句

蜀道之难,难于上青天 (应为“蜀道之难,于上青天难”)

(2)宾语前置句

嗟尔远道之人胡为乎来哉 (宾语前置句,应为“嗟尔远道之人为胡乎来哉”)

(3)省略句

但见悲鸟号(于)古木 (“号”后省略介词“于”)

又闻子规啼(于)夜月 (“啼”后省略介词“于”)

文言句式

参、井 星宿名。春秋战国时期,人们将黄道带分为十二次,各有定名,每次以二三个星宿为星官,分别配属于各诸侯国,称为分野。秦是井宿的分野,蜀是参宿的分野。诗中是由秦入蜀,故称“扪参历井”。

子规 即杜鹃,又名杜宇。相传为古蜀帝杜宇魂魄所化,啼声哀怨动人。常作伤春、悼亡的象征。

锦城 即锦官城,成都的别称。

丞相 官名,古代辅佐君主的职位最高的大臣。丞相之名起源于战国时期,为百官之长,秦从武王开始,设左、右丞相。秦以后各朝,时废时设,后为明太祖所废。

文化知识

课文探究

1.“引用传说有什么作用?

① 蚕丛、鱼凫传说:蜀国历史久远,但长时间不与秦塞相通,衬托蜀道艰险难行。② 五丁开山传说:通过想象、夸张写蜀道来由,突出了蜀道自古以来就是难以逾越的险阻,为蜀道之险点染了神奇色彩,引人入胜。

2. “青泥”以下几句是从什么角度来写“蜀道之难”的?

从行人的“经验”来写“蜀道之难”。“百步九折”写出了路途的艰难, “扪参历井”道出了山的高危。“以手抚膺坐长叹”则是人们典型的无可奈何的情态。诗人捕捉行人在青泥岭上的一系列细节动作,生动、形象地刻画出了行人无奈、惶悚的神情。

3.诗人给“畏途”营造了怎样的气氛?

鸟是“悲鸟”,树是“古木”。飞鸟雌雄相依,不敢失伴;月夜空山寂寥,子规声悲。诗人用这些感彩浓厚的自然景观,渲染了旅人的愁思和蜀道空寂苍凉的环境氛围。

4. “西游”表明了诗人的立足点在秦,这与“嗟尔远道之人胡为乎来哉”的立足点是否矛盾?

不矛盾。“嗟尔远道之人胡为乎来哉”是模拟蜀人口气,暗含“何苦而来”之意,不是询问,而是慨叹,以劝诫友人慎入蜀,意味尤为深长。

5.诗歌的结尾有什么特点?这样写有什么妙处?

特点:结尾重复“蜀道之难,难于上青天”的主旋律,表达了诗人对蜀中山川险恶和社会安危的深深忧虑。又与开头、诗中相照应,形成一唱三叹、回环往复之势。

妙处:以“侧身西望长咨嗟”的感叹作结,可谓余音袅袅,不绝如缕。

内容小结

主题归纳

这首诗的寓意,历来众说纷纭。编者取其一说:本诗的主旨是“送友人入蜀”,是沿袭古乐府旧题的“即事成篇”之作。本诗淋漓尽致地刻画了蜀道之难,艺术地展现了古老蜀道逶迤、高峻、崎岖的面貌,认为可能发生叛乱,表达了对友人旅途艰险的忧虑和含蓄的惜别之情。

深入探究

1.诗的开篇是如何叙述蜀道悠久的历史的?诗人为什么要引用“五丁开山”的传说?

诗一开篇就极言蜀道之难,以感情强烈的咏叹点出主题,为全诗奠定了雄壮的咏叹基调。之后,诗歌先叙述蜀地长期闭塞的状况,引蚕丛、鱼凫开国的传说,寓高山阻隔之意;接着描述秦蜀间重峦叠嶂的地貌, “有鸟道”寓无人行之意;然后叙述蜀道的由来。

诗人引“五丁开山”的传说,增添了诗歌的浪漫主义色彩,表现了人与自然的斗争以及劳动人民改造自然的强烈愿望,赞扬了开路者的神力和勇力。

剑阁地势险要、易守难攻,历史上在此割据称王者不乏其人。诗人从剑阁的险要引出对政治形势的描写,目的在于劝君王引以为戒,警惕战乱的发生,并联系当时的社会背景,揭露了蜀中“狼与豺”的“磨牙吮血,杀人如麻”。这既像描写蜀道猛兽又像影射政治凶煞的双关语句,表达了诗人对国事的忧虑与关切,为诗篇增添了深厚的意蕴和现实的内涵。

唐天宝初年,太平景象的背后正潜伏着危机,心怀异志者可能恃险作乱。后来发生的安史之乱,恰恰证明了诗人的忧虑是有现实意义的。

2. 全诗最后一段写剑阁,对天宝初年的唐朝社会有什么现实意义?

原因:这是一首乐府诗,虽然没有乐律可依,但自成一格,具有歌行体的特点,即音韵流畅激昂,节奏回环往复,情感逐次升华。“蜀道之难,难于上青天”,既是诗人咏叹的主题,也是诗意转折和抒情变化的标志。

作用:从结构上看,三次“蜀道之难,难于上青天”的咏叹似一条红线将《蜀道难》的诗中之景、诗里之情、诗内之意紧密联系起来。

“蜀道之难,难于上青天”第一次出现,开门见山,单刀直入地点出了主题——危途难行,并定下全诗的基调。第二次出现,是在描写蜀道险峻难行和恐怖凄清的感受之后,是此时诗人魄动心悸、不能自已的感情的流露。第三次出现,是写国情之险恶,同时在结构上,也标志着由极写山之高、路之难,转向写政治形势之险恶。

3.说说全诗为什么反复咏叹“蜀道之难,难于上青天”,这两句诗对诗意的转折和抒情的变化有什么作用。

① 运用夸张。

诗人以“尔来四万八千岁”夸张叙述蜀国亘古闭塞的状况,以“百步九折萦岩峦”夸张描写山路的曲折盘桓,以“连峰去天不盈尺”夸张描写山高壁险。

② 引用传说。

诗人以“五丁开山”的传说表现蜀道开凿过程中人和自然的斗争,以“六龙回日”的传说表现蜀道之上壁立千仞的险峻。这些传说给诗歌增添了一层神秘的色彩。

③ 运用衬托。

“黄鹤之飞尚不得过,猿猱欲度愁攀援”两句,是运用反衬的手法来写“蜀道之难”: “黄鹤”善飞,却为之垂翼而“不得过”;“猿猱”善攀,却为之敛容而“欲度愁”,这就生动地暗示出了行人入蜀的艰难。“扪参历井仰胁息,以手抚膺坐长叹”,通过人们的动作和无可奈何的神态,衬托出蜀道之高危。

4.诗人是怎样表现蜀道的雄奇险峻的?请结合具体诗句分析。

④ 借景抒情。

用“悲鸟号古木” “子规啼夜月”等感彩浓厚的自然图景,渲染了旅愁和蜀道上苍凉空寂的环境,有力地烘托了蜀道之难。

⑤ 虚实结合。

第一段主要是虚写,引用“五丁开山”“六龙回日”的传说,把自然力加以“神化”。第二段是实写,以蜀道的山水特点来展示蜀道的险要情景。最后一段“朝避猛虎,夕避长蛇,磨牙吮血,杀人如麻”则亦实亦虚,令人不寒而栗,提醒入蜀之人警戒战乱之祸。

观点一:是对友人的关怀和劝慰。

从诗中“问君西游何时还”“嗟尔远道之人胡为乎来哉”等诗句推测,李白极言蜀道艰险难行,表现了诗人对友人入蜀安危的关切之情,劝告友人早日归来。

观点二:是对国事的忧虑和关切。

唐代蜀中商业经济极为发达,入蜀的人们乐不思返,而没有认识到这一地区地势险要,蜀中自古为封建割据之地,随时都有发生叛乱的可能。在诗中,诗人极力描绘蜀地山川的险要,预示这样的地理条件易为野心家所利用,以期唤起朝廷的注意。因此,诗歌揭示出当时太平景象背后潜在的危机,透露了诗人对国事的关切和忧虑。

5.关于《蜀道难》的主旨,历来众说纷纭,莫衷一是。你是如何理解的呢?请谈谈你的看法。

观点三:是反映诗人怀才不遇的愤懑之作。

比如“青泥何盘盘,百步九折萦岩峦”暗示了诗人仕途的坎坷; “其险也如此,嗟尔远道之人胡为乎来哉”暗示了仕途的险恶。

观点四:是对祖国河山的热爱之情。

全诗反复咏叹“蜀道之难”,实则歌颂历代蜀道开拓者的那种大无畏的崇高牺牲精神,表现了对彻底征服“蜀道”的一种呼唤与希求,气魄宏伟、豪迈,充分显示了诗人的浪漫气质和热爱祖国河山的情感。

知易行难,重在行动

千里之行,始于足下

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

第3课 蜀道难

1. 抓住关键语句,掌握这首诗篇章结构、内容转换和韵律变化的规律,背诵这首诗。

2. 把握这首杂言古体诗的句式特点,品味其韵律美,理解诗歌内容和主旨。

3. 把握本诗想象、比喻和夸张的手法,体会李白诗的浪漫主义风格。

素养目标

蜀道难

李白(701—762),字太白,号青莲居士,唐代伟大的浪漫主义诗人,有“诗仙”之称,与杜甫合称“李杜”。

李白少年时期在四川度过,25岁时“仗剑去国,辞亲远游”,后来又北上太原,有“大济苍生”之志。唐玄宗天宝元年(742),李白奉诏进京,他本想此行能施展才华,有所作为,但理想很快就破灭了。皇帝的不重用,权臣的排挤,加之个人的傲岸不羁,一年多便被“赐金放还”,因而他思想上便由入世转为出世。于是一生放浪形骸,寄情山水,诗酒逍遥,最后病死于当涂。

李白众体兼善,尤其擅长古风及绝句。他的诗歌具有强烈的浪漫主义色彩。诗风豪放,清新飘逸,气势磅礴。他的诗反映了时代的繁荣景象,也揭露了统治阶级的荒淫和腐败,表现出他蔑视权贵、反抗传统束缚、追求自由和理想的积极精神。

主要作品有《静夜思》《早发白帝城》《行路难》《将进酒》《梦游天姥吟留别》等。

作者介绍

《蜀道难》是古乐府《相和歌辞 瑟调曲》旧题,多写蜀道的艰难和行旅的辛苦。李白《蜀道难》即袭用乐府古题而作。

蜀道,蜀中的道路,是唐代由长安通往蜀地的道路。蜀道地势险要,难以行走,常用作难以行走的道路的代名词。

题目解说

写作背景

唐代蜀中商业经济极为发达,入蜀的人们乐不思返,而没有认识到这一地区地势险要,自古为封建割据之地,随时都有发生叛乱的可能。诗中强调的“所守或匪亲,化为狼与豺”,就是对此而言的。这首诗的创作时间大约为天宝初年,为安史之乱前的作品。诗中的“君”据说是李白的一位好友,这有他同时期的作品《剑阁赋》和《送友人入蜀》为证。其实“君”指谁并不重要,这首诗的写作目的就是告诉人们不要只看到“锦城”的“乐”,还应该“早还家”,因为这里的道路奇险无比,且随时可能发生战乱。诗中寄寓着诗人对社会问题的隐忧。

知识卡片

古体诗

古体诗也叫“古诗”“古风”,是相对于近体诗而言的,指唐代以前的四言诗、五言诗(成熟于汉代)、七言诗(成熟于唐代)和乐府诗。后人沿袭唐人说法,把唐以前的乐府民歌、文人诗以及唐以后文人仿照它们的体式而写的诗歌,统称为“古体诗”。

古体诗格律自由,不拘对仗、平仄,押韵较宽,篇幅长歌、行、吟 短不限,表现在诗题上,有 等体裁。

资料链接

如何理解“西去”与“西望”?

巴蜀在陕西的南面,本诗为何说“问君西游何时还”,为何说“侧身西望长咨嗟”?这是当时的习惯说法。从长安入蜀,先要西行一段,然后南折。古人宏观的地理观念比较淡薄,故而形成了这样的表达习惯。唐诗中写由长安入蜀而称“西去”的比比皆是,唐玄宗逃亡到蜀地也称为“西巡”“西幸”或“西迁”。

送友人入蜀

李 白

见说蚕丛路,崎岖不易行。

山从人面起,云傍马头生。

芳树笼秦栈,春流绕蜀城。

升沉应已定,不必问君平。

。

这首诗作于天宝二年(743),李白在长安送友人入蜀时所作。诗人当时受到权贵排挤。首联写入蜀的道路,先从蜀道之难开始,颔联就“崎岖不易行”的蜀道做进一步的具体描绘:山崖峭壁宛如迎面而来,擦着人的脸陡然峭立而起;云气依傍着马头而升起翻腾,像是腾云驾雾一般。颈联以浓彩描绘蜀道瑰丽的风光,这对入蜀的友人来说,无疑是一种抚慰与鼓舞。尾联以议论作结,劝勉友人不必过多地担心仕途沉浮,重要的是要热爱生活。诗作既有劝导朋友不要沉溺于功名利禄中之意,又寄寓诗人在长安政治上受人排挤的感慨。

噫吁嚱 (yīxūxī) 鱼凫(fú) 秦塞 (sài) 猿猱 (náo) 扪参 (m énshēn)

石栈 (zhàn ) 抚膺 (yīnɡ) 巉 (chán)岩 飞湍 (tuān) 喧豗 (huī)

砯 (pīng)崖 峥嵘 (zhēnɡrónɡ) 崔嵬 (cuīw éi) 吮 (shǔn)血 咨嗟 (zījiē)

萦 (yíng)岩峦 万壑 (hè)雷 豺 (chái)狼 祠 (cí)堂 柏 (bǎi)森森

黄鹂 (lí) 空好 (hǎo)音 泪满襟 (jīn)

重要字音

基础知识梳理

所守或匪亲 (“匪”同“非”,不是)

通假释义

危乎高哉 (形容词,高)

危如累卵 (形容词,危险)

邦有道,危言危行 (形容词,正直,端正)

尔来四万八千岁 (指示代词,那,指开国之初)

嗟尔远道之人胡为乎来哉 (第二人称代词,你)

西当太白有鸟道 (介词,正对着)

一夫当关,万夫莫开 (动词,占着,把守)

一词多义

危

尔

当

可以横绝峨眉巅 (动词,越过)

枯松倒挂倚绝壁 (形容词,走不通的,没有出路的)

丞相祠堂何处寻(动词,寻找)

寻逐春风捉柳花 (副词,经常,时常)

未果,寻病终 (副词,不久)

绝

三顾频烦天下计 (动词,拜访)

赢得仓皇北顾(动词,回头看)

大行不顾细谨 (动词,考虑)

顾计不知所出耳 (副词,只是,不过)

人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉 (副词,反而,却)

寻

顾

(1)名词的活用

问君西4游何时还 (名词作状语,向西)

侧身西望长咨嗟 (名词作状语,向西)

朝避猛虎,夕避长蛇 (名词作状语,朝,在早上;夕,在晚上)

(2)动词的活用

上有六龙回日之高标 (动词的使动用法,使……回转)

猿猱欲度愁攀援 (动词的为动用法,为……发愁)

使人听此凋朱颜 (动词的使动用法,使……凋谢)

砯崖转石万壑雷 (动词的使动用法,使……滚动)

词类活用

(1)状语后置句

蜀道之难,难于上青天 (应为“蜀道之难,于上青天难”)

(2)宾语前置句

嗟尔远道之人胡为乎来哉 (宾语前置句,应为“嗟尔远道之人为胡乎来哉”)

(3)省略句

但见悲鸟号(于)古木 (“号”后省略介词“于”)

又闻子规啼(于)夜月 (“啼”后省略介词“于”)

文言句式

参、井 星宿名。春秋战国时期,人们将黄道带分为十二次,各有定名,每次以二三个星宿为星官,分别配属于各诸侯国,称为分野。秦是井宿的分野,蜀是参宿的分野。诗中是由秦入蜀,故称“扪参历井”。

子规 即杜鹃,又名杜宇。相传为古蜀帝杜宇魂魄所化,啼声哀怨动人。常作伤春、悼亡的象征。

锦城 即锦官城,成都的别称。

丞相 官名,古代辅佐君主的职位最高的大臣。丞相之名起源于战国时期,为百官之长,秦从武王开始,设左、右丞相。秦以后各朝,时废时设,后为明太祖所废。

文化知识

课文探究

1.“引用传说有什么作用?

① 蚕丛、鱼凫传说:蜀国历史久远,但长时间不与秦塞相通,衬托蜀道艰险难行。② 五丁开山传说:通过想象、夸张写蜀道来由,突出了蜀道自古以来就是难以逾越的险阻,为蜀道之险点染了神奇色彩,引人入胜。

2. “青泥”以下几句是从什么角度来写“蜀道之难”的?

从行人的“经验”来写“蜀道之难”。“百步九折”写出了路途的艰难, “扪参历井”道出了山的高危。“以手抚膺坐长叹”则是人们典型的无可奈何的情态。诗人捕捉行人在青泥岭上的一系列细节动作,生动、形象地刻画出了行人无奈、惶悚的神情。

3.诗人给“畏途”营造了怎样的气氛?

鸟是“悲鸟”,树是“古木”。飞鸟雌雄相依,不敢失伴;月夜空山寂寥,子规声悲。诗人用这些感彩浓厚的自然景观,渲染了旅人的愁思和蜀道空寂苍凉的环境氛围。

4. “西游”表明了诗人的立足点在秦,这与“嗟尔远道之人胡为乎来哉”的立足点是否矛盾?

不矛盾。“嗟尔远道之人胡为乎来哉”是模拟蜀人口气,暗含“何苦而来”之意,不是询问,而是慨叹,以劝诫友人慎入蜀,意味尤为深长。

5.诗歌的结尾有什么特点?这样写有什么妙处?

特点:结尾重复“蜀道之难,难于上青天”的主旋律,表达了诗人对蜀中山川险恶和社会安危的深深忧虑。又与开头、诗中相照应,形成一唱三叹、回环往复之势。

妙处:以“侧身西望长咨嗟”的感叹作结,可谓余音袅袅,不绝如缕。

内容小结

主题归纳

这首诗的寓意,历来众说纷纭。编者取其一说:本诗的主旨是“送友人入蜀”,是沿袭古乐府旧题的“即事成篇”之作。本诗淋漓尽致地刻画了蜀道之难,艺术地展现了古老蜀道逶迤、高峻、崎岖的面貌,认为可能发生叛乱,表达了对友人旅途艰险的忧虑和含蓄的惜别之情。

深入探究

1.诗的开篇是如何叙述蜀道悠久的历史的?诗人为什么要引用“五丁开山”的传说?

诗一开篇就极言蜀道之难,以感情强烈的咏叹点出主题,为全诗奠定了雄壮的咏叹基调。之后,诗歌先叙述蜀地长期闭塞的状况,引蚕丛、鱼凫开国的传说,寓高山阻隔之意;接着描述秦蜀间重峦叠嶂的地貌, “有鸟道”寓无人行之意;然后叙述蜀道的由来。

诗人引“五丁开山”的传说,增添了诗歌的浪漫主义色彩,表现了人与自然的斗争以及劳动人民改造自然的强烈愿望,赞扬了开路者的神力和勇力。

剑阁地势险要、易守难攻,历史上在此割据称王者不乏其人。诗人从剑阁的险要引出对政治形势的描写,目的在于劝君王引以为戒,警惕战乱的发生,并联系当时的社会背景,揭露了蜀中“狼与豺”的“磨牙吮血,杀人如麻”。这既像描写蜀道猛兽又像影射政治凶煞的双关语句,表达了诗人对国事的忧虑与关切,为诗篇增添了深厚的意蕴和现实的内涵。

唐天宝初年,太平景象的背后正潜伏着危机,心怀异志者可能恃险作乱。后来发生的安史之乱,恰恰证明了诗人的忧虑是有现实意义的。

2. 全诗最后一段写剑阁,对天宝初年的唐朝社会有什么现实意义?

原因:这是一首乐府诗,虽然没有乐律可依,但自成一格,具有歌行体的特点,即音韵流畅激昂,节奏回环往复,情感逐次升华。“蜀道之难,难于上青天”,既是诗人咏叹的主题,也是诗意转折和抒情变化的标志。

作用:从结构上看,三次“蜀道之难,难于上青天”的咏叹似一条红线将《蜀道难》的诗中之景、诗里之情、诗内之意紧密联系起来。

“蜀道之难,难于上青天”第一次出现,开门见山,单刀直入地点出了主题——危途难行,并定下全诗的基调。第二次出现,是在描写蜀道险峻难行和恐怖凄清的感受之后,是此时诗人魄动心悸、不能自已的感情的流露。第三次出现,是写国情之险恶,同时在结构上,也标志着由极写山之高、路之难,转向写政治形势之险恶。

3.说说全诗为什么反复咏叹“蜀道之难,难于上青天”,这两句诗对诗意的转折和抒情的变化有什么作用。

① 运用夸张。

诗人以“尔来四万八千岁”夸张叙述蜀国亘古闭塞的状况,以“百步九折萦岩峦”夸张描写山路的曲折盘桓,以“连峰去天不盈尺”夸张描写山高壁险。

② 引用传说。

诗人以“五丁开山”的传说表现蜀道开凿过程中人和自然的斗争,以“六龙回日”的传说表现蜀道之上壁立千仞的险峻。这些传说给诗歌增添了一层神秘的色彩。

③ 运用衬托。

“黄鹤之飞尚不得过,猿猱欲度愁攀援”两句,是运用反衬的手法来写“蜀道之难”: “黄鹤”善飞,却为之垂翼而“不得过”;“猿猱”善攀,却为之敛容而“欲度愁”,这就生动地暗示出了行人入蜀的艰难。“扪参历井仰胁息,以手抚膺坐长叹”,通过人们的动作和无可奈何的神态,衬托出蜀道之高危。

4.诗人是怎样表现蜀道的雄奇险峻的?请结合具体诗句分析。

④ 借景抒情。

用“悲鸟号古木” “子规啼夜月”等感彩浓厚的自然图景,渲染了旅愁和蜀道上苍凉空寂的环境,有力地烘托了蜀道之难。

⑤ 虚实结合。

第一段主要是虚写,引用“五丁开山”“六龙回日”的传说,把自然力加以“神化”。第二段是实写,以蜀道的山水特点来展示蜀道的险要情景。最后一段“朝避猛虎,夕避长蛇,磨牙吮血,杀人如麻”则亦实亦虚,令人不寒而栗,提醒入蜀之人警戒战乱之祸。

观点一:是对友人的关怀和劝慰。

从诗中“问君西游何时还”“嗟尔远道之人胡为乎来哉”等诗句推测,李白极言蜀道艰险难行,表现了诗人对友人入蜀安危的关切之情,劝告友人早日归来。

观点二:是对国事的忧虑和关切。

唐代蜀中商业经济极为发达,入蜀的人们乐不思返,而没有认识到这一地区地势险要,蜀中自古为封建割据之地,随时都有发生叛乱的可能。在诗中,诗人极力描绘蜀地山川的险要,预示这样的地理条件易为野心家所利用,以期唤起朝廷的注意。因此,诗歌揭示出当时太平景象背后潜在的危机,透露了诗人对国事的关切和忧虑。

5.关于《蜀道难》的主旨,历来众说纷纭,莫衷一是。你是如何理解的呢?请谈谈你的看法。

观点三:是反映诗人怀才不遇的愤懑之作。

比如“青泥何盘盘,百步九折萦岩峦”暗示了诗人仕途的坎坷; “其险也如此,嗟尔远道之人胡为乎来哉”暗示了仕途的险恶。

观点四:是对祖国河山的热爱之情。

全诗反复咏叹“蜀道之难”,实则歌颂历代蜀道开拓者的那种大无畏的崇高牺牲精神,表现了对彻底征服“蜀道”的一种呼唤与希求,气魄宏伟、豪迈,充分显示了诗人的浪漫气质和热爱祖国河山的情感。

知易行难,重在行动

千里之行,始于足下

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php