3.2 摩擦力 教案(表格式)

文档属性

| 名称 | 3.2 摩擦力 教案(表格式) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 718.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2022-04-03 15:14:46 | ||

图片预览

文档简介

课题 《必修第一册》第三章第2节 摩擦力(第1课时)

1. 教材分析: 《摩擦力》 选自人教版普通高中教科书、物理必修第一册第三章《相互作用》的第二节。在学生掌握了重力和弹力的基础上,对初中摩擦力知识的延伸和拓展。教材中本节分为两部分,滑动摩擦力和静摩擦力,符合了认知从形象到抽象的过程。教材通过回忆初中知识,说明什么是滑动摩擦力,滑动摩擦力的产生条件,滑动摩擦力的方向和大小;然后在介绍了静摩擦力及其方向后,通过实验研究静摩擦力的大小。高中物理的难点在于受力分析,受力分析的难点在于摩擦力的分析。摩擦力是力学中的三大性质力之一,正确认识摩擦力对后面知识的学习有着至关重要的作用。本节的重点是滑动摩擦力、静摩擦力大小的规律。难点是摩擦力方向的判断以及对相对运动、相对运动趋势概念的理解。

2. 学情分析: 通过初中阶段的学习,学生已经初步了解了摩擦力的种类以及滑动摩擦力大小的规律,但是学生在日常生活中往往缺乏摩擦力的体验和积累,所以摩擦力的认识和理解需要建立在亲身体验和实验探究之上,所以将本节分为两课时。第一课时通过实例和实验探究认识滑动摩擦力,第二课时通过生活中的体验理解静摩擦力的方向,以及相对运动趋势方向;通过实验探究静摩擦力的大小。

3. 重点: 探究滑动摩擦力的大小,通过实验得出滑动摩擦力的大小。

难点: 相对运动的理解 相对运动的方向以及滑动摩擦力方向的判断。

(

) (

1

)

5.设计思路: 《摩擦力》第一课时中,通过生活中的实例和小实验让学生感受什么是滑动摩擦力,通过分组实验探究滑动摩擦力的大小与哪些因素有关,并定性得出滑动摩擦力与接触面的粗糙程度,物体间的压力的关系。最后通过教师演示DIS数字化实验形象直观地得出滑动摩擦力大小与压力大小间的定量关系。这个过程中加强学生的活动,使学生充分思考讨论、大胆猜想,敢于提出自己的想法,逐渐提高科学素养。

教学目标: 了解滑动摩擦力的定义,知道滑动摩擦力产生的条件,会判断滑动摩擦力的方向。 通过实验探究滑动摩擦力大小的影响因素。 会计算滑动摩擦力大小,并应用解决实际问题。 了解生活中各类摩擦现象,知道如何增大有益摩擦、减小有害摩擦。 通过理论和实验的分析,加深了对摩擦力的认识,拓展了力及其相互作用这一物理观念。 通过对滑动摩擦力定性、定量的实验探究,提高学生证据收集、分析能力,从而促进学生探究能力的提高。 通过对滑动摩擦力方向的理论分析及滑动摩擦力定量实验的数据分析, 培养学生科学论证的能力。

7.教学过程: 【新课引入】 [演示实验] 把两本书一页一页地交叠起来,在交叠的两本书下挂一个秋千,请一位同学荡秋千,让学生们感受摩擦力的强大,激发学生学习摩擦力的兴趣。

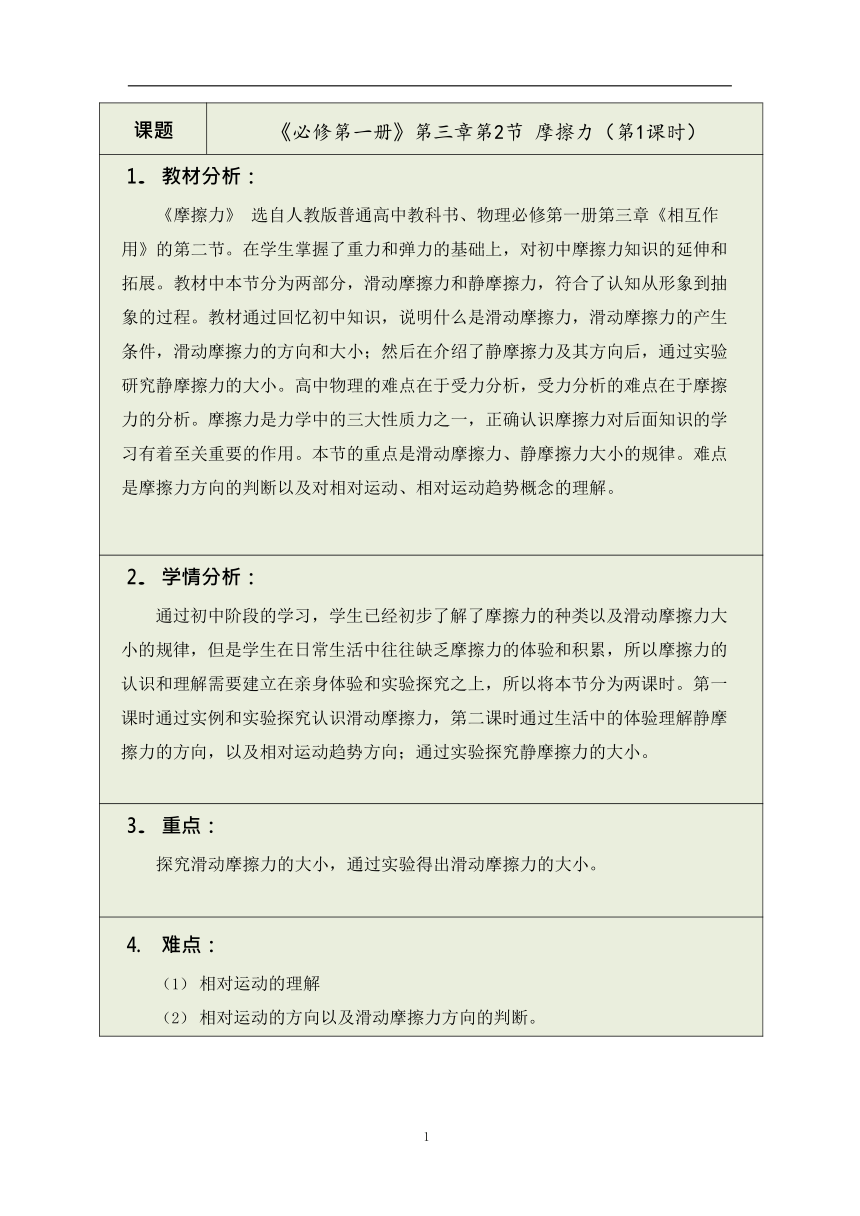

【新课教学】 一.滑动摩擦力 1.定义 [师生互动] 先带领学生一起用手向下压桌子感受弹力,再带领学生一起用手向下压桌子的同时向前推动手,感受滑动摩擦力。让学生感受到滑动摩擦力产生的条件之一 ——物体间存在弹力。 [实验视频1] 轨道上向右滑动的物块停下来了。引导学生思考:什么力让它停下来?谁给的力?方向向哪 带领学生分析物块和轨道的受力,让学生感受到(1)受滑动摩擦力的物体可以是运动的,也可以是静止的,但一定存在物体间的相对运动。(2)对物块来说

滑动摩擦力是阻力。培养学生分析问题,解决问题,归纳总结的能力。

[实验视频2]

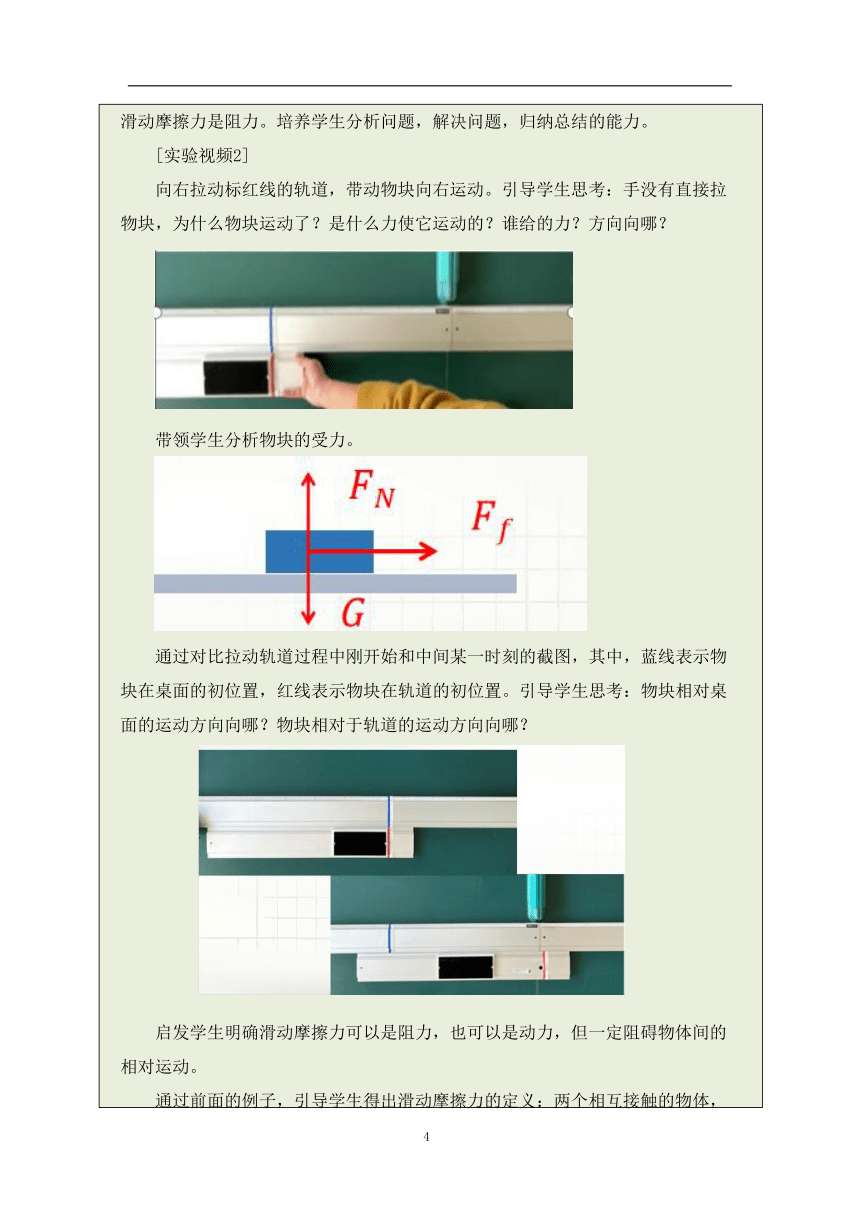

向右拉动标红线的轨道,带动物块向右运动。引导学生思考:手没有直接拉物块,为什么物块运动了?是什么力使它运动的?谁给的力?方向向哪?

带领学生分析物块的受力。

通过对比拉动轨道过程中刚开始和中间某一时刻的截图,其中,蓝线表示物块在桌面的初位置,红线表示物块在轨道的初位置。引导学生思考:物块相对桌面的运动方向向哪?物块相对于轨道的运动方向向哪?

启发学生明确滑动摩擦力可以是阻力,也可以是动力,但一定阻碍物体间的相对运动。

通过前面的例子,引导学生得出滑动摩擦力的定义:两个相互接触的物体,

当它们相对运动时,在接触面上会产生一种阻碍相对运动的力,这种力叫做滑动摩擦力。

2.条件

通过前面的例子启发学生思考滑动摩擦力的产生条件。

接触面粗糙、相互接触挤压(存在弹力)、相对运动。

方向

通过前面的例子引导学生思考滑动摩擦力的方向。

沿着接触面,与物体相对运动的方向相反。

大小——实验探究

(一)猜想

启发学生思考滑动摩擦力的大小与哪些因素有关? 压力、接触面粗糙程度、接触面面积、相对速度。

(二)方法——控制变量法

其他因素不变,只改变接触面面积。其他因素不变,只改变相对速度。

其他因素不变,只改变接触面粗糙程度。其他因素不变,只改变压力。

(三)定性研究

回忆初中时研究摩擦力的两种方案,让学生思考哪种方案好。

( 方 案 一 ) ( 方 案 二 )

并进一步思考方案二的缺点,以及如何改进。方案二的缺点:

弹簧秤不水平,其重力会对实验造成影响。

拉动长木板的方向性不好,稳定性不好。方案二的改进:

弹簧秤固定在木块上。

在长木板的下方装上4个轮子,让长木板在有凹槽的轨道上运动。向学生进一步介绍老师如何改进创新实验器材。

介绍老师设计的木块。正面,弹簧秤固定在正面,两侧的凹槽内可以加配重,通过改变木块的重力来改变木块与长木板间的压力。通过对比加配重和不加配重时木块和长木板间的滑动摩擦力来研究滑动摩擦力与压力的关系。

对比两侧面。其中一面是有机玻璃,另一面是绒布,绒布面较粗糙,有机玻璃面较光滑。通过对比两个侧面与长木板间的滑动摩擦力来研究滑动摩擦力与粗糙程度的关系。

对比底面和一个贴了绒布的侧面。他俩面积不同,通过对比这两个面与长木板间的滑动摩擦力,来研究滑动摩擦力与接触面积的关系。

介绍使用了可调速的电动机通过细线拉动长木板运动,可以使长木板分别以不同的速度匀速运动,这样就可以改变物块与长木板的相对速度。 通过对比电动机不同转速下的滑动摩擦力来研究滑动摩擦力和相对速度的关系。

[学生实验一]其他因素不变,只改变面积

Ff

结论: 与面积无关

[学生实验二]其他因素不变,只改变相对速度

Ff

结论: 与相对速度无关

[学生实验三]其他因素不变,只改变接触面粗糙程度

(

f

)F

结论: 粗糙程度越大, 越大

[学生实验四]其他因素不变,只改变压力

(

f

)F

结论: 压力越大, 越大

(四)定量研究(同一接触面)

[教师演示实验]

带领学生观察老师的实验装置,发现与学生实验器材的区别。

介绍力传感器,力传感器通过数据采集器与计算机相连,可以实时地记录滑动摩擦力的大小。

让学生设计实验方案,并介绍通过数字化实验更便捷的实验方案:先放5个木盒,在匀速拉动长木板的过程中逐一取下木盒,压力减小,得出滑动摩擦力随时间变化的图像,这个图像中包括了压力是5N,4N,3N,2N,1N时的滑动摩擦力.

滑动摩擦力随时间的变化图像:

从图像中获取滑动摩擦力的平均值:

添加压力:

得到滑动摩擦力随压力的变化图像以及图线的斜率:

Ff ∝ FN

通过实验得到结论:同一接触面, 。

大量实验表明同一接触面,k相同。不同接触面,k不同。所以k只与接触面有关,它反应了接触面的摩擦性能。称之为动摩擦因数,用符号μ表示。

动摩擦因数μ

Ff

μ = FN

μ没有单位 μ与接触面的材料、粗糙程度有关

带领学生观察表格思考:如果让你给2022年北京冬奥会的运动员设计冰鞋, 你会选用什么材料做冰刀?为什么?激发学生课后搜索相关知识的兴趣,引导学生关注国家体育事业,培养学生爱国主义情怀。

提示学生,在演示实验中得到的那个k就是绒布与木块间的动摩擦因数。让学生体会科学实验带来的成就感,培养学生对科学探究的兴趣。

【反馈练习】

在我国东北寒冷的冬季,有些地方用雪橇作为运输工具。一个有钢制滑板的雪橇,连同车上木料的总质量为4.9×10^3kg。在水平的冰道上,马要在水平方向

用多大的力,才能够拉着雪橇匀速前进?g取10N∕kg。

通过这个练习,训练了学生受力分析的能力,应用了二力平衡的条件,以及进一步应用了Ff = μFN,培养了学生解决问题的能力。

【课堂小结】

带领学生回忆,通过这节课的学习,我们认识了一种力——滑动摩擦力;运用了一种实验探究的方法——控制变量法;得到了一个结论——Ff = μFN。

【拓展延伸】

启发学生关注生活中的摩擦力,思考如何增大有益摩擦?如何减小有害摩

擦?

回到引课时那两本交叠的书,引导学生思考那两本书间的摩擦力是不是滑动

摩擦力?并激发学生对第二课时静摩擦力的向往。

8.作业设计:

课本63页第4题。

选择这题的目的是锻炼学生受力分析的能力,应用二力平衡条件和Ff = μFN 的关系,培养了学生分析问题、解决问题的能力。

(

动摩擦因数μ

μ =

F

N

F

f

9

.

板书设计:

压力

(一)

猜想 粗糙程度

接触面积相对速度

(二)方法

(三)定性

(四)定量(同一接触

面)

F

f

∝

F

N

F

f

= μF

N

3

.

2

摩擦力

一、滑动摩擦力

定义:阻碍相对运动

条件:粗糙

有弹力

相对运动

方向

大小——实验探究

)

1. 教材分析: 《摩擦力》 选自人教版普通高中教科书、物理必修第一册第三章《相互作用》的第二节。在学生掌握了重力和弹力的基础上,对初中摩擦力知识的延伸和拓展。教材中本节分为两部分,滑动摩擦力和静摩擦力,符合了认知从形象到抽象的过程。教材通过回忆初中知识,说明什么是滑动摩擦力,滑动摩擦力的产生条件,滑动摩擦力的方向和大小;然后在介绍了静摩擦力及其方向后,通过实验研究静摩擦力的大小。高中物理的难点在于受力分析,受力分析的难点在于摩擦力的分析。摩擦力是力学中的三大性质力之一,正确认识摩擦力对后面知识的学习有着至关重要的作用。本节的重点是滑动摩擦力、静摩擦力大小的规律。难点是摩擦力方向的判断以及对相对运动、相对运动趋势概念的理解。

2. 学情分析: 通过初中阶段的学习,学生已经初步了解了摩擦力的种类以及滑动摩擦力大小的规律,但是学生在日常生活中往往缺乏摩擦力的体验和积累,所以摩擦力的认识和理解需要建立在亲身体验和实验探究之上,所以将本节分为两课时。第一课时通过实例和实验探究认识滑动摩擦力,第二课时通过生活中的体验理解静摩擦力的方向,以及相对运动趋势方向;通过实验探究静摩擦力的大小。

3. 重点: 探究滑动摩擦力的大小,通过实验得出滑动摩擦力的大小。

难点: 相对运动的理解 相对运动的方向以及滑动摩擦力方向的判断。

(

) (

1

)

5.设计思路: 《摩擦力》第一课时中,通过生活中的实例和小实验让学生感受什么是滑动摩擦力,通过分组实验探究滑动摩擦力的大小与哪些因素有关,并定性得出滑动摩擦力与接触面的粗糙程度,物体间的压力的关系。最后通过教师演示DIS数字化实验形象直观地得出滑动摩擦力大小与压力大小间的定量关系。这个过程中加强学生的活动,使学生充分思考讨论、大胆猜想,敢于提出自己的想法,逐渐提高科学素养。

教学目标: 了解滑动摩擦力的定义,知道滑动摩擦力产生的条件,会判断滑动摩擦力的方向。 通过实验探究滑动摩擦力大小的影响因素。 会计算滑动摩擦力大小,并应用解决实际问题。 了解生活中各类摩擦现象,知道如何增大有益摩擦、减小有害摩擦。 通过理论和实验的分析,加深了对摩擦力的认识,拓展了力及其相互作用这一物理观念。 通过对滑动摩擦力定性、定量的实验探究,提高学生证据收集、分析能力,从而促进学生探究能力的提高。 通过对滑动摩擦力方向的理论分析及滑动摩擦力定量实验的数据分析, 培养学生科学论证的能力。

7.教学过程: 【新课引入】 [演示实验] 把两本书一页一页地交叠起来,在交叠的两本书下挂一个秋千,请一位同学荡秋千,让学生们感受摩擦力的强大,激发学生学习摩擦力的兴趣。

【新课教学】 一.滑动摩擦力 1.定义 [师生互动] 先带领学生一起用手向下压桌子感受弹力,再带领学生一起用手向下压桌子的同时向前推动手,感受滑动摩擦力。让学生感受到滑动摩擦力产生的条件之一 ——物体间存在弹力。 [实验视频1] 轨道上向右滑动的物块停下来了。引导学生思考:什么力让它停下来?谁给的力?方向向哪 带领学生分析物块和轨道的受力,让学生感受到(1)受滑动摩擦力的物体可以是运动的,也可以是静止的,但一定存在物体间的相对运动。(2)对物块来说

滑动摩擦力是阻力。培养学生分析问题,解决问题,归纳总结的能力。

[实验视频2]

向右拉动标红线的轨道,带动物块向右运动。引导学生思考:手没有直接拉物块,为什么物块运动了?是什么力使它运动的?谁给的力?方向向哪?

带领学生分析物块的受力。

通过对比拉动轨道过程中刚开始和中间某一时刻的截图,其中,蓝线表示物块在桌面的初位置,红线表示物块在轨道的初位置。引导学生思考:物块相对桌面的运动方向向哪?物块相对于轨道的运动方向向哪?

启发学生明确滑动摩擦力可以是阻力,也可以是动力,但一定阻碍物体间的相对运动。

通过前面的例子,引导学生得出滑动摩擦力的定义:两个相互接触的物体,

当它们相对运动时,在接触面上会产生一种阻碍相对运动的力,这种力叫做滑动摩擦力。

2.条件

通过前面的例子启发学生思考滑动摩擦力的产生条件。

接触面粗糙、相互接触挤压(存在弹力)、相对运动。

方向

通过前面的例子引导学生思考滑动摩擦力的方向。

沿着接触面,与物体相对运动的方向相反。

大小——实验探究

(一)猜想

启发学生思考滑动摩擦力的大小与哪些因素有关? 压力、接触面粗糙程度、接触面面积、相对速度。

(二)方法——控制变量法

其他因素不变,只改变接触面面积。其他因素不变,只改变相对速度。

其他因素不变,只改变接触面粗糙程度。其他因素不变,只改变压力。

(三)定性研究

回忆初中时研究摩擦力的两种方案,让学生思考哪种方案好。

( 方 案 一 ) ( 方 案 二 )

并进一步思考方案二的缺点,以及如何改进。方案二的缺点:

弹簧秤不水平,其重力会对实验造成影响。

拉动长木板的方向性不好,稳定性不好。方案二的改进:

弹簧秤固定在木块上。

在长木板的下方装上4个轮子,让长木板在有凹槽的轨道上运动。向学生进一步介绍老师如何改进创新实验器材。

介绍老师设计的木块。正面,弹簧秤固定在正面,两侧的凹槽内可以加配重,通过改变木块的重力来改变木块与长木板间的压力。通过对比加配重和不加配重时木块和长木板间的滑动摩擦力来研究滑动摩擦力与压力的关系。

对比两侧面。其中一面是有机玻璃,另一面是绒布,绒布面较粗糙,有机玻璃面较光滑。通过对比两个侧面与长木板间的滑动摩擦力来研究滑动摩擦力与粗糙程度的关系。

对比底面和一个贴了绒布的侧面。他俩面积不同,通过对比这两个面与长木板间的滑动摩擦力,来研究滑动摩擦力与接触面积的关系。

介绍使用了可调速的电动机通过细线拉动长木板运动,可以使长木板分别以不同的速度匀速运动,这样就可以改变物块与长木板的相对速度。 通过对比电动机不同转速下的滑动摩擦力来研究滑动摩擦力和相对速度的关系。

[学生实验一]其他因素不变,只改变面积

Ff

结论: 与面积无关

[学生实验二]其他因素不变,只改变相对速度

Ff

结论: 与相对速度无关

[学生实验三]其他因素不变,只改变接触面粗糙程度

(

f

)F

结论: 粗糙程度越大, 越大

[学生实验四]其他因素不变,只改变压力

(

f

)F

结论: 压力越大, 越大

(四)定量研究(同一接触面)

[教师演示实验]

带领学生观察老师的实验装置,发现与学生实验器材的区别。

介绍力传感器,力传感器通过数据采集器与计算机相连,可以实时地记录滑动摩擦力的大小。

让学生设计实验方案,并介绍通过数字化实验更便捷的实验方案:先放5个木盒,在匀速拉动长木板的过程中逐一取下木盒,压力减小,得出滑动摩擦力随时间变化的图像,这个图像中包括了压力是5N,4N,3N,2N,1N时的滑动摩擦力.

滑动摩擦力随时间的变化图像:

从图像中获取滑动摩擦力的平均值:

添加压力:

得到滑动摩擦力随压力的变化图像以及图线的斜率:

Ff ∝ FN

通过实验得到结论:同一接触面, 。

大量实验表明同一接触面,k相同。不同接触面,k不同。所以k只与接触面有关,它反应了接触面的摩擦性能。称之为动摩擦因数,用符号μ表示。

动摩擦因数μ

Ff

μ = FN

μ没有单位 μ与接触面的材料、粗糙程度有关

带领学生观察表格思考:如果让你给2022年北京冬奥会的运动员设计冰鞋, 你会选用什么材料做冰刀?为什么?激发学生课后搜索相关知识的兴趣,引导学生关注国家体育事业,培养学生爱国主义情怀。

提示学生,在演示实验中得到的那个k就是绒布与木块间的动摩擦因数。让学生体会科学实验带来的成就感,培养学生对科学探究的兴趣。

【反馈练习】

在我国东北寒冷的冬季,有些地方用雪橇作为运输工具。一个有钢制滑板的雪橇,连同车上木料的总质量为4.9×10^3kg。在水平的冰道上,马要在水平方向

用多大的力,才能够拉着雪橇匀速前进?g取10N∕kg。

通过这个练习,训练了学生受力分析的能力,应用了二力平衡的条件,以及进一步应用了Ff = μFN,培养了学生解决问题的能力。

【课堂小结】

带领学生回忆,通过这节课的学习,我们认识了一种力——滑动摩擦力;运用了一种实验探究的方法——控制变量法;得到了一个结论——Ff = μFN。

【拓展延伸】

启发学生关注生活中的摩擦力,思考如何增大有益摩擦?如何减小有害摩

擦?

回到引课时那两本交叠的书,引导学生思考那两本书间的摩擦力是不是滑动

摩擦力?并激发学生对第二课时静摩擦力的向往。

8.作业设计:

课本63页第4题。

选择这题的目的是锻炼学生受力分析的能力,应用二力平衡条件和Ff = μFN 的关系,培养了学生分析问题、解决问题的能力。

(

动摩擦因数μ

μ =

F

N

F

f

9

.

板书设计:

压力

(一)

猜想 粗糙程度

接触面积相对速度

(二)方法

(三)定性

(四)定量(同一接触

面)

F

f

∝

F

N

F

f

= μF

N

3

.

2

摩擦力

一、滑动摩擦力

定义:阻碍相对运动

条件:粗糙

有弹力

相对运动

方向

大小——实验探究

)