第5课安史之乱与唐朝衰亡练习题(含解析)(安徽地区专用)2021-2022学年下学期安徽省各地七年级历史期中复习

文档属性

| 名称 | 第5课安史之乱与唐朝衰亡练习题(含解析)(安徽地区专用)2021-2022学年下学期安徽省各地七年级历史期中复习 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 344.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-03 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

1.5安史之乱与唐朝衰亡练习题

1.(2021·安徽·六安市汇文中学七年级期中)隋炀帝乘“龙舟”从洛阳巡游到扬州,要经过大运河的哪几段( )

①通济渠 ②永济渠 ③邗沟 ④江南河

A.①②③ B.②③④ C.①③ D.①④

2.(2021·安徽合肥·七年级期中)“渔阳颦鼓动地来,惊破霓裳羽衣曲。”紧急的战报打破了唐玄宗与杨贵妃的歌舞生平。促使唐朝形式急转直下的是

A.黄巾起义 B.玄武门之变 C.陈桥兵变 D.安史之乱

3.(2021·安徽安庆·七年级期中)“天下大势,分久必合,合久必分。”唐朝灭亡后进入的分裂时期是

A.春秋战国时期 B.魏晋南北朝时期 C.五代十国时期 D.辽宋夏金时期

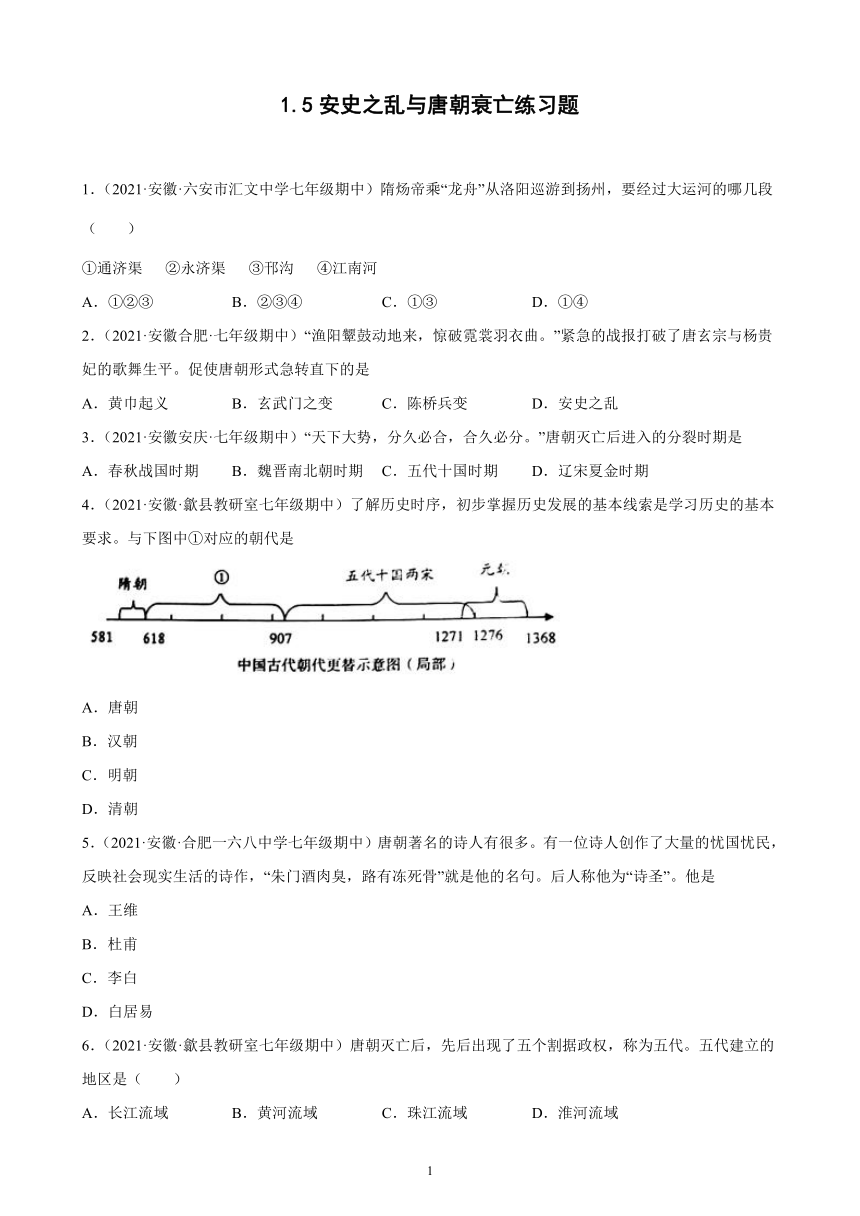

4.(2021·安徽·歙县教研室七年级期中)了解历史时序,初步掌握历史发展的基本线索是学习历史的基本要求。与下图中①对应的朝代是

A.唐朝

B.汉朝

C.明朝

D.清朝

5.(2021·安徽·合肥一六八中学七年级期中)唐朝著名的诗人有很多。有一位诗人创作了大量的忧国忧民,反映社会现实生活的诗作,“朱门酒肉臭,路有冻死骨”就是他的名句。后人称他为“诗圣”。他是

A.王维

B.杜甫

C.李白

D.白居易

6.(2021·安徽·歙县教研室七年级期中)唐朝灭亡后,先后出现了五个割据政权,称为五代。五代建立的地区是( )

A.长江流域 B.黄河流域 C.珠江流域 D.淮河流域

7.(2021·安徽·歙县教研室七年级期中)唐朝由盛转衰的转折点是( )

A.安史之乱 B.藩镇割据 C.宦官专权 D.唐末农民起义

8.(2021·安徽·六安市汇文中学七年级期中)唐朝灭亡后出现了怎样的政治局面?( )

A.北方相对稳定 B.南方政局动荡,战事不断

C.政治统一,经济发展 D.北方政局动荡不安,南方相对稳定

9.(2021·安徽霍邱乌龙中学七年级期中)唐朝藩镇割据的局面开始于( )

A.天宝危机 B.黄巢起义 C.宦官专权 D.安史之乱

10.(2021·安徽·六安市汇文中学七年级期中)贞观初,太宗曾对公卿说:“人欲自照,必须明镜;主欲知过,必借忠臣”。为此太宗( )

A.知人善任和虚心纳谏 B.奉行开明的民族政策

C.戒奢从简和轻徭薄赋 D.重视人民群众的作用

11.(2021·安徽·七年级期中)“限于当时的国力,节度使很少得到中央政府的津贴,必须由自己在防区内自给自足地筹措招兵买马、屯粮制械的费用。这种做法的负面效应是明显的,节度使对中央政府的离心力日渐增大。”这直接导致了( )

A.黄巢起义 B.安史之乱 C.唐朝灭亡 D.北宋建立

12.(2021·安徽·七年级期中)下列事件存在某种关联,其中排序正确的是( )

①黄巢起义

②安史之乱

③唐玄宗统治腐败

④藩镇割据

A.①②④③ B.③②④① C.③②①④ D.①②③④

13.(2021·安徽淮南·七年级期中)《旧唐书》记载:在这次战乱中,“宫室焚烧,十不存一,……人烟断绝,千里萧条”。从此之后,国势由盛转衰,逐渐形成藩镇割据的局面。该战乱发生时的唐朝皇帝是

A.唐高宗 B.武则天 C.唐玄宗 D.唐肃宗

14.(2021·安徽·合肥一六八中学七年级期中)下列关于安史之乱说法正确的是( )

A.安史之乱是唐朝由盛转衰的转折点 B.安史之乱后唐朝的藩镇割据局面得到缓解

C.安史之乱是由黄巢和部将史思明发动 D.安史之乱使得唐朝的中央集权得到加强

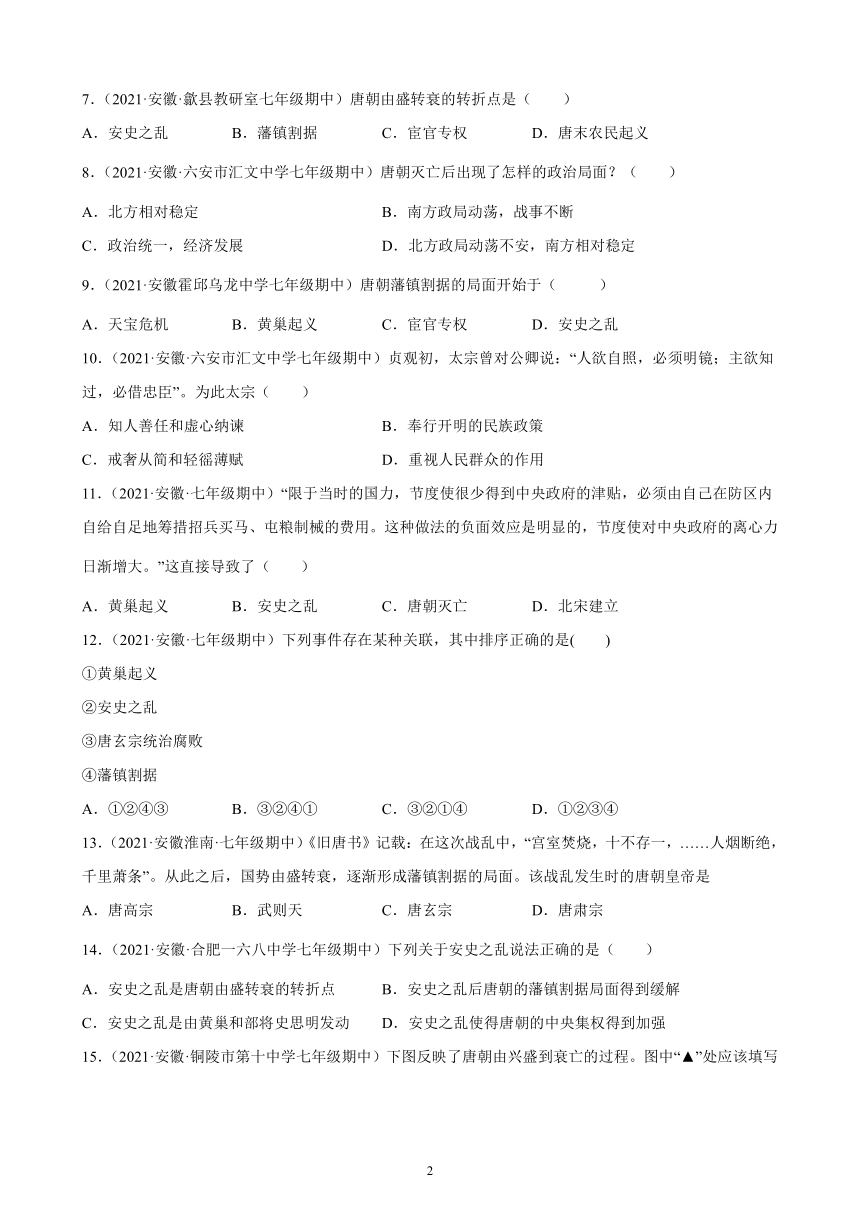

15.(2021·安徽·铜陵市第十中学七年级期中)下图反映了唐朝由兴盛到衰亡的过程。图中“▲”处应该填写

A.“文景之治” B.“贞观之治” C.“开元盛世” D.安史之乱

16.(2021·安徽合肥·七年级期中)在中国历史上,五代十国是一个战争频繁,列国分治的乱世。下列关于“五代十国”的说法正确的是( )

A.“五代”的五个政权都分布在长江流域 B.“十国”都在南方地区

C.五代十国是唐末以来藩镇割据局面的延续 D.五代十国时期南北方经济停滞不前

17.(2021·安徽合肥·七年级期中)《新唐书》记载:“武夫悍将……既有其土地,又有其人民,又有其甲兵,又有其财赋,以布列天下”这反映了安史之乱后唐朝出现了什么局面?( )

A.开明开放 B.胡汉交融 C.宦官专权 D.藩镇割据

18.(2021·安徽合肥·七年级期中)“渔阳攀鼓动地来,惊破宽裳羽衣曲。”此诗句中描述的历史现象是( )

A.安史之乱 B.藩镇割据 C.宦官专权 D.农民起义

19.(2021·安徽·铜陵市第十中学七年级期中)易中天教授指出:“如此盛世,让日渐年迈的唐玄宗志得意满,他沉醉于《霓裳羽衣曲》,痴迷于和杨贵妃的二人世界,任用奸臣,而边地胡人……起兵范阳,升平日久的唐王朝不堪一击,平叛之路漫长而又艰辛。”该事件( )

A.导致了唐朝的直接灭亡 B.阻碍了民族之间的交融

C.完成了古代经济重心的南移 D.推动了藩镇割据局面的形成

20.(2021·安徽铜陵·七年级期中)“渔阳颦鼓动地来,惊破霓裳羽衣曲。”紧急的战报打破了唐玄宗与杨贵妃的歌舞升平。促使唐朝形势急转直下的是( )

A.安史之乱 B.藩镇割据 C.宦官专权 D.黄巢起义

21.(2021·安徽·六安市汇文中学七年级期中)755年,唐朝爆发黄巢起义,使唐朝由盛转衰。

判断: ______ 改正: ______ 。

22.(2021·安徽·滁州市定远英华中学七年级期中)五代十国是唐朝以来藩镇割据局面的延续,它们的开国君主都是武将。( )

23.(2021·安徽·铜陵市第十五中学七年级期中)近来,电视剧《大唐荣耀》的热播引发了广大观众的热议,剧中恢弘壮观场景、曲折高奇的剧情和对大唐盛世与危机的复原不仅牵动着一众追剧观众的心。也吸引了更多人对这一段跌宕起伏的历史的兴趣。以下是网友们票选出的该剧中最令人难忘的几个镜头,请你据以下材料回答问题.

【镜头一 忆昔开元盛世日】唐玄宗手持羯鼓,亲自奏乐;杨贵妃怀抬琵琶,轻歌曼舞,众多伴奏者拥簇,“缓歌曼舞凝丝竹,尽日君王看不足。”,再现了玄宗时期开元盛世、歌舞开平的场景。

(1)你知道在唐玄宗开创开元盛世之前唐朝曾经过哪些盛世吗?请举一例。

【镜头二 千钧一发追叛贼】唐玄宗长孙广平王李俶马不停蹄寻找一位名为东则布的人,东则布是来自吐蕃的叛将,手里掌握着杨贵妃的哥哥杨国忠贪赃枉法、卖国求荣的证据,若能找到东则布就能找到人证证明杨国忠的罪行。

(2)电视剧的创作往往带有一定的艺术性,真实的历史中唐朝与周边少数民族保持着友好而密切的联系,吐蕃赞普也尊称唐太宗为天可汗,以表对唐室的忠心。那么你知道这得益于唐朝的什么样民族政策吗?你能举出一例证明唐朝与吐蕃的友好相处吗?

【镜头三 踩在刀尖上的后宫女人】电视剧女主角沈珍珠嫁入宫廷之后被迫卷入了后宫女性的勾心斗角之中,其中更是险些被一种来自东瀛(日本)的神秘药品蛊惑,差点丧命。

(3)电视剧侧面反映了当时大唐皇室与东瀛之间确有经济文化往来。你还能举出哪些唐朝对外往来的人物事例呢?举一例即可.

【镜头三 盛极而衰的帝国】唐玄宗的日益腐败、沉迷享乐;杨国忠等人的结党营私、安禄山与史思明的拥兵自重、虎视耽眈,终于导致了一场忽如其来的动乱。潼关之战,大唐惨败,皇帝出逃,弃城南下,大唐盛世永远成为了过去式……

(4)你知道导致唐朝由盛转衰的这场巨大变故是什么吗?

【镜头四 大唐荣耀难再续】故事的结尾唐玄宗的长孙广平王李俶登基继位,是为唐代宗,他平定叛乱、励精图治,渴望维续延续大唐荣耀。但经历种种浩劫的唐朝命运最终仍然不可避免的走向衰亡,907年,这个封建社会的鼎盛王朝就此陨落了。

(5)你知道什么事件给予这个王朝致命的打击吗?你知道繁盛的大唐终结之后出现了什么样的分裂局面吗?

24.(2021·安徽合肥·七年级期中)目录是一本书的索引,是全书内容的提纲挈领。阅读下面《大唐帝国:盛世长安的回忆》的部分目录,完成下列探究活动。

(1)根据目录并结合所学知识写出大唐奠基的时间、奠基者及都城?

(2)唐太宗被称为"天可汗"的原因是什么?他开创了哪一治世局面?

(3)一代女皇武则天在位期间,采取哪些措施推动了社会经济持续发展?

(4)“开元盛世”的开创者是哪位皇帝?列举唐朝文学艺术发展和中外文化交流的人物各一例。

(5)大唐帝国的盛衰历程,给我们哪些启示?

25.(2021·安徽·六安市汇文中学七年级期中)隋唐时期,属于繁荣与开放的时代。结合材料回答各题

材料一 “长安百花时,风景宜轻薄。无人不沽酒,何处不闻乐”。

——唐 刘禹锡《百花行》

(1)材料一描写的是盛唐气象。请结合所学知识,试举一实例,来证明隋唐时期的“繁荣”。再列举一实例,来证明隋唐时期的 “开放”。

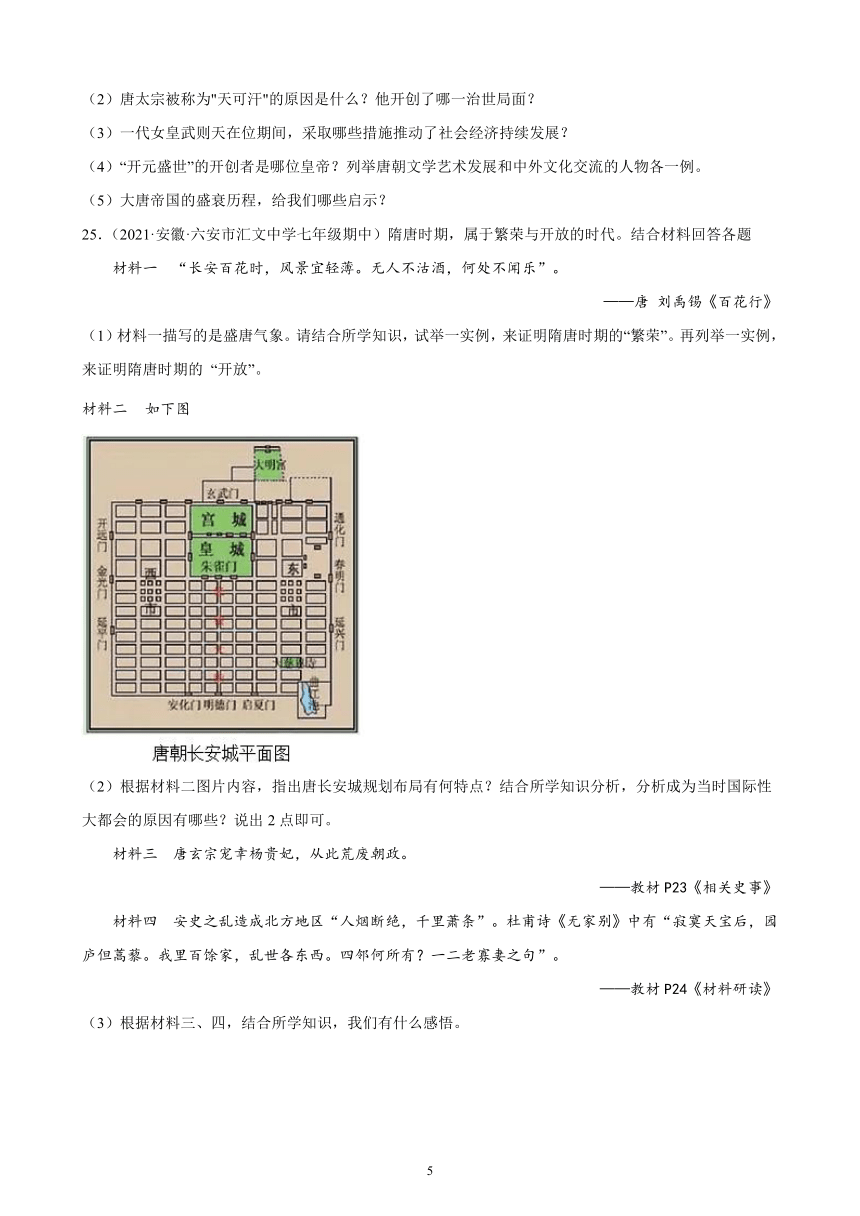

材料二 如下图

(2)根据材料二图片内容,指出唐长安城规划布局有何特点?结合所学知识分析,分析成为当时国际性大都会的原因有哪些?说出2点即可。

材料三 唐玄宗宠幸杨贵妃,从此荒废朝政。

——教材P23《相关史事》

材料四 安史之乱造成北方地区“人烟断绝,千里萧条”。杜甫诗《无家别》中有“寂寞天宝后,园庐但蒿藜。我里百馀家,乱世各东西。四邻何所有?一二老寡妻之句”。

——教材P24《材料研读》

(3)根据材料三、四,结合所学知识,我们有什么感悟。

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【解析】

依据所学知识可知,隋朝大运河北抵涿郡,南到余杭,以洛阳为中心,从北向南依次是永济渠、通济渠、邗沟、江南河,隋炀帝乘“龙舟”从洛阳巡游到扬州,要经过大运河的通济渠、邗沟,仔细审查C①③符合题意;ABD表述错误,不合题意;故此题选C。

2.D

【解析】

依据题干“渔阳颦鼓动地来,惊破霓裳羽衣曲。”的信息,根据所学知识可知,唐玄宗后期,发生了安史之乱,安史之乱是唐朝由强盛到衰落的转折点,促使唐朝形式急转直下,D符合题意;黄巾起义是东汉晚期的农民战争,和唐玄宗无关,A不符合题意;玄武门之变是唐高祖武德九年六月初四,由当时唐高祖李渊次子秦王李世民在唐王朝的首都长安城太极宫的北宫门--玄武门附近发动的一次政变,和唐玄宗无关,B不符合题意;陈桥兵变是赵匡胤发动的取代后周,建立宋朝的兵变事件,和唐玄宗无关,C不符合题意;故选D。

3.C

【解析】

结合所学知识可知,唐朝灭亡之后中国进入了另一个大的分裂时期,即历史上的“五代十国”。公元907年,朱温杀唐哀宗建立后梁,是为五代的开始。加上以后交替出现的“后唐”、“后晋”“后汉”“后周”政权,合称为五代。“十国”是指与五代同期并存的地方割据政权,如前蜀、后蜀、昊、南唐、昊越、闽、楚、南汉、南平(荆南)、北汉,C项正确;排除ABD项。故选C项。

4.A

【解析】

根据所学知识可知,618年,隋朝灭亡,李渊称帝建立唐朝,定都长安;唐玄宗统治后期,渐渐贪图享乐,不理政事,公元9世纪,爆发了唐末农民大起义,唐朝瓦解,907,唐朝灭亡,所以A符合题意。BCD时间均不符合,故本题选A。

【点睛】

本题解题关键在于时间范围是618年—907年,结合所学可知是唐朝。

5.B

【解析】

根据所学知识可知,杜甫生活在唐朝由盛转衰的时代,他的诗深刻反映了那个动荡的历史时代,真挚地表现了他关心国家盛衰和民生疾苦的心情,人们称之为“诗史”。杜甫感情真挚,笔触细腻,风格雄浑,语言简练。被后人尊为“诗圣”,B符合题意。王维被称为诗佛,A不符合题意。李白被称为诗仙,C不符合题意。白居易被称为诗魔,D不符合题意。所以ACD不符合题意,故选择B。

6.B

【解析】

结合所学知识可知,唐朝灭亡后,我国黄河流域先后出现了后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个割据政权,称为五代。ACD不符合题意,故选B。

7.A

【解析】

根据所学知识,,持续八年之久的安史之乱,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫,唐朝的国势从此由盛转衰,各种矛盾越来越尖锐。唐朝的中央权力衰微,安史旧部和内地节度使权势加大,逐渐形成藩镇各级的局面。A项正确;唐朝后期,统治腐朽,宦官专权,藩镇割据的态势越来越严重,这些是安史之乱带来的项影响。排除BC项;唐朝后期社会矛盾尖锐,人民生活困苦,无以为生,不断发动大规模起义,比较大的是黄巢起义。排除D项。故选A项。

8.D

【解析】

依据所学可知,唐朝灭亡后,北方政权更迭,战事不断,政局动荡不安,南方政局相对稳定,经济在原有的基础上略有发展,故D正确;ABC与史实不符,故错误。综上故选D。

9.D

【解析】

根据所学知识可知,历时8年的“安史之乱”被平定后,各地的节度使拥兵自重。他们父死子继,自己任命官员,自己决定刑罚,户籍不报中央,赋税不交朝廷,形成了藩镇割据的局面,故D项正确;天宝危机是安史之乱出现的原因之一,排除A项;黄巢起义、宦官专权都发生在唐朝后期,藩镇割据的态势越来越严重,排除B、C项。故选D。

10.A

【解析】

根据题干信息“人欲自照,必须明镜;主欲知过,必借忠臣”,这句话的意思是,人要照见自己,一定要有明镜;一国之主要想知道自己的过失,一定要借助于忠臣;结合所学知识可知,唐太宗在治国理政方面,知人善任和虚心纳谏;他重用敢于直谏的魏征,曾前后向唐太宗进谏二百多次。唐太宗广纳贤才,知人善任,房玄龄善于谋略,杜如晦敢于决断,他们都是贞观时期著名的宰相,选项A符合题意;而选项BCD与题干内容无关,不符合题意。因此只有选项A符合题意,故选A。

11.B

【解析】

结合所学知识可知,唐玄宗后期,地方节度使势力不断膨胀,逐渐脱离中央政府的管辖,结果节度使安禄山和部下史思明等人发动叛乱,史称安史之乱,使唐朝由盛转衰,选项B符合题意;黄巢起义是唐末农民起义,原因是唐朝后期朝政腐败,社会矛盾尖锐,A排除;907年,朱温建立了后梁政权,唐朝至此灭亡,C排除;唐朝灭亡后进入五代十国时期,公元960年,后周大将赵匡胤发动陈桥兵变,建立北宋,他就是宋太祖,D排除。故选B。

12.B

【解析】

依据课本所学,①黄巢起义指的是公元878年至884年黄巢领导的反抗唐朝政府黑暗腐朽残酷统治的农民起义运动,是王仙芝起义的后续。是唐末民变中,历时最久,遍及最大,影响最深远的一场战争;②安史之乱是唐代于755年至763年发生的一场政治叛乱,是唐由盛而衰的转折点,也造成唐代藩镇割据。安史之乱是唐帝国由盛转衰的转折点;③唐玄宗统治后期,宠爱杨贵妃,整日饮酒作乐,不理政事,还重用奸诈的李林甫、杨国忠,政治十分腐败,以致酿成安史之乱;④藩镇割据通常指的是唐朝安史之乱以后,外地将领拥兵自重,在军事、财政、人事方面不受中央政府控制的局面,一直持续百多年直至唐朝灭亡。按时间顺序为:③②④①,B项符合题意。由此可知ACD三项不合题意,故选择B。

13.C

【解析】

依据题干信息“在这次战乱中,‘宫室焚烧,十不存一,……人烟断绝,千里萧条’。从此之后,国势由盛转衰,逐渐形成藩镇割据的局面”可知,该战乱是安史之乱,发生时的唐朝皇帝是唐玄宗。755—763年的安史之乱持续八年之久,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫,唐朝的国势由盛转衰,唐朝中央权力衰微,安史旧将和内地节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据的局面,所以C选符合题意;综上所述ABD三项均不符合题意,排除。故选C。

14.A

【解析】

依据所学可知,开元末年以后,唐玄宗追求享乐,任人唯牵,宠爱杨贵妃,重用杨国忠、李林甫,朝政日趋腐败,终于导致了安史之乱的爆发,唐朝从此由盛转衰,故A表述正确,符合题意;安史之乱后唐朝中央权力衰微,地方上出现了藩镇割据、安史之乱是由安禄山和部将史思明发动的,故BCD表述错误,不合题意。故此题选A。

15.D

【解析】

结合所学内容可知,755—763年是安史之乱的时间,所以“▲”应该填写安史之乱,故选D;文景之治是在西汉,排除A;贞观之治和开元盛世都是在755年之前,排除BC。

16.C

【解析】

依据所学可知,唐朝灭亡后,北方黄河流域先后出现了后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个政权,南方出现了吴、南唐、吴越、前蜀、后蜀、楚、闽、南汉、南平九个政权,在加上北方割据太原的北汉,史称“五代十国”。五代十国是唐末以来藩镇割据局面的延续。北方政权更迭,战事不断,政局动荡不安。当时的南方地区,由于受战乱影响较小,政局相对稳定,经济在原有的基础上也有一定的发展,因此关于“五代十国”的说法正确的是C,C项符合题意;而ABD三项说法均错误,排除。故选C。

17.D

【解析】

根据材料,结合所学知识可知:安史之乱使社会经济遭到极大的破坏,唐朝国势从此由盛转衰;唐朝的中央权力衰微,在节度使制度下,地方将领实力强大、拥兵自重,地方上逐渐形成藩镇割据的局面,导致唐朝后期军阀割据混战局面出现。故选项D符合题意;开明开放是唐朝前期的民族政策和对外政策,故选项A不符合题意;材料未体现胡汉交融,故选项B不符合题意;宦官专权是东汉政权的特点,故选项C不符合题意。故答案为D。

18.A

【解析】

依据所学知识可知,诗句“渔阳攀鼓动地来,惊破宽裳羽衣曲”的意思是:原本沉浸在美色和音乐中的唐朝,因安禄山叛乱而震惊了。所以此诗句中描述的历史现象是安史之乱。故选A。

19.D

【解析】

由题干中“唐玄宗志得意满”“起兵范阳”“唐王朝不堪一击”等关键信息可知,材料反映的历史事件是安史之乱,结合所学知识可知,安史之乱使唐朝国势由盛转衰,唐朝的中央权力衰微,安史旧将和内地节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据的局面,故D项正确;安史之乱使唐朝国势由盛转衰。907年,朱温建立后梁政权,唐朝灭亡,故排除A项;阻碍了民族之间的交融在题干材料中没有体现,故排除B项;南宋完成了古代经济重心的南移,故排除C项。故选D。

20.A

【解析】

依据所学知识可知,755年,唐朝节度使安禄山和部下史思明发动叛乱,史称安史之乱,安史之乱促使唐朝形势急转直下,由盛而衰,A正确;安史之乱结束后,唐朝出现藩镇割据的局面,B排除;CD与题干“渔阳颦鼓动地来,惊破霓裳羽衣曲。”无关,排除;故选A。

21.错误,黄巢起义改为安史之乱

【解析】

755年,安禄由借口朝廷出现奸臣,和部将史思明一起发动叛乱,史称安史之乱。安史之乱持续八年之久,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫;唐朝的国势由盛转衰;唐朝中央权力衰微,安史旧将和内地节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据的局面。故本题说法错误,将黄巢起义改为安史之乱。

22.正确

【解析】

五代十国是唐末以来藩镇割据局面的延续,他们的开国君主都是掌握兵权的武将。五代十国时期,虽然政权分立,但长期政治统一的历史影响和各地经济发展的密切联系,使统一始终是一个客观存在的必然趋势。故本题说法正确。

23.(1)贞观之治、政启开元治宏贞观。答一个即可。

(2)开明的民族政策文成公与吐蕃和亲;金城公主嫁给尺带珠丹:唐蕃会盟碑

(3)鉴真东渡、玄奘西行。答一个即可。

(4)安史之乱

(5)黄巢起义五代十国

【解析】

(1)本题考查贞观之治的相关知识。唐太宗在位20多年,开创了唐朝的盛世局面。他吸取隋亡的教训,勤于政事,虚心纳谏,在贞观时期推行了一系列的革新措施。唐太宗统治时期,政治比较清明,经济得到进一步发展,国力强盛,文教昌盛,历史上称之为“贞观之治”。

(2)本题考查唐朝的民族交往与交融的相关知识。依据材料信息并结合所学知识可知,唐太宗实行开明的民族政策,得到周边各族的拥戴,被尊为“天可汗”。唐太宗时期,文成公与吐蕃赞普松赞干布和亲,促进了吐蕃经济和社会的发展。唐中宗时期,金城公主嫁给尺带珠丹。唐穆宗时期,立有唐蕃会盟碑。

(3)本题考查唐朝的中外文化交流的相关知识。据材料信息并结合所学知识分析可知,唐朝时期,中国与日本的交流非常频繁。唐玄宗时期,鉴真东渡日本,为中日文化交流作出了卓越贡献。唐太宗时期,高僧玄奘西行到天竺,10多年后,携带大量佛经返回长安,为中国佛教的发展作出重大贡献,所著的《大唐西域记》是研究中外交流史的珍贵文献。

(4)本题考查安史之乱的相关知识。据材料信息并结合所学知识分析可知,755年,安禄山借口朝廷出现奸臣,和部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”。持续了八年,对社会经济造成极大的破坏,唐朝的国势由盛转衰。

(5)本题考查黄巢起义和唐朝灭亡的相关知识。据材料信息并结合所学知识可知,唐朝后期,统治腐朽,宦官专权,人民赋役繁重,生活困苦,爆发了农民大起义,其中黄巢起义,攻入长安,建立了政权,给唐朝以致命的打击。907年,朱温建立了后梁政权,唐朝至此灭亡,中国进入五代十国的分裂局面。

24.(1)618年;李渊;长安。

(2)原因:实行开明的民族政策;贞观之治。

(3)打击敌对的官僚贵族;大力发展科举制,创立殿试制度;继续减轻人民的负担,重视发展生产。

(4)唐玄宗;李白、杜甫、白居易、颜真卿、柳公权、欧阳询、阎立本、吴道子(答对任意一人即可);玄奘、鉴真(答对任意一人即可);

(5)开明的民族政策和开放的对外政策有利于国家发展;统治者要励精图治、善于用人;国家发展有赖于和平稳定的环境等。(答出两点即可)

【解析】

(1)根据材料“第一章自立门户:大唐奠基”,结合所学知识可知:隋未天下群雄并起,617年,唐国公李渊于晋阳起兵。618年,李渊于长安称帝,建立唐朝。

(2)根据材料“第二章天可汗':盛名下的唐太宗”,结合所学知识可知:唐太宗实行以民为本的治国思想,以德服人,实行开明的民族政策。630年3月,西域和北部边疆各族的君长来到长安,请尊奉唐太宗为各族共同的首领“天可汗”;唐朝初年唐太宗李世民在位期间出现政治清明、经济复苏、文化繁荣的治世局面,因其时年号为"贞观"(627年-649年) ,故史称"贞观之治"。

(3)根据材料“第三章千古一帝:圣神皇帝武则天”,结合所学知识可知:武则天在位期间,打击敌对的官僚贵族;大力发展科举制,创立殿试制度;继续减轻人民的负担,重视发展生产。

(4)根据材料“第四章开元盛世:古代中国的颠峰”,结合所学知识可知:唐玄宗在位44年,前期(开元年间)政治清明,励精图治,任用贤能,经济迅速发展,使得天下大治,唐朝进入全盛时期,并成为当时世界上最强盛的国家,史称“开元盛世”。结合所学知识可知:唐朝是中国历史上诗歌创作的黄金时期,诗坛气象万千,名家辈出,最为著名的有李白、杜甫、白居易等;唐朝书法、绘画、音乐、歌舞、石窟和雕刻等方面的艺术创作成就斐然,主要的名家有颜真卿、柳公权、欧阳询、阎立本、吴道子;鉴真东渡日本,传播唐文化,玄奘西游天竺,写成《大唐西域记》。

(5)由唐的盛世、民族政策及唐的衰亡,结合所学知识分析可知:开明的民族政策和开放的对外政策有利于国家发展;统治者要励精图治、善于用人;国家发展有赖于和平稳定的环境等。

25.(1)①含嘉仓、贞观之治、开元盛世、诗歌的繁荣、唐长安城成为国际性大都会,等等

② 陆上海上丝绸之路的繁盛、开放的对外政策、开明的民族政策、少数民族歌舞在中原流行、大量的遣唐使、阿拉伯的金币、鉴真东渡、玄奘西行,等等

(2)①规划井然有序、布局严整、坊市分离,等等

②国家统一、社会安定;民族政策开明,对外政策开放;经济繁荣、科技文化先进;政府鼓励各国商人到中国贸易;对外水陆交通发达。等等

(3)为政者要勤政为民,不能只顾自己贪图享受;得民心者的天下、失民心者失天下;要保持社会的稳定;要牢固树立“全心全意无人人民服务”的理念。等等

【解析】

(1)问题一:依据所学可知,唐代商业繁荣,经济往来频繁,都城长安是国际大都会;书法、诗歌、绘画、歌舞等成绩斐然;唐太宗统治期间,政治清明,经济得到了很大的发展,历史上称之为“贞观之治”;唐玄宗统治期间,唐朝国力到达了鼎盛时期,历史上称之为“开元盛世”。以上能证明隋唐时期的“繁荣”。问题二:依据所学可知,唐代实行开放的对外政策,日本派遣唐使来华、鉴真东渡弘扬佛法、玄奘西行天竺取经;唐代实行开明的民族政策,唐太宗将文成公主嫁给松赞干布。这些都能证明隋唐时期的 “开放”。

(2)问题一:依据材料二的唐代长安城平面图可知,唐长安城规划布局规划井然有序、布局严整、坊市分离等。问题二:依据所学可知,长安成为当时国际性大都会的原因有:国家统一、社会安定;长安人口百万,是中国政治经济交往的中心;民族政策开明,对外政策开放;经济繁荣、科技文化先进;政府鼓励各国商人到中国贸易;对外水陆交通发达等。

(3)依据材料三信息“唐玄宗宠幸杨贵妃,从此荒废朝政”和材料四信息“安史之乱造成北方地区‘人烟断绝,千里萧条’”可知,统治者要居安思危,勤政爱民,不能贪图享乐;要保持国家社会的稳定,保持民族团结;要坚持人民利益为先等。

答案第1页,共2页

1.(2021·安徽·六安市汇文中学七年级期中)隋炀帝乘“龙舟”从洛阳巡游到扬州,要经过大运河的哪几段( )

①通济渠 ②永济渠 ③邗沟 ④江南河

A.①②③ B.②③④ C.①③ D.①④

2.(2021·安徽合肥·七年级期中)“渔阳颦鼓动地来,惊破霓裳羽衣曲。”紧急的战报打破了唐玄宗与杨贵妃的歌舞生平。促使唐朝形式急转直下的是

A.黄巾起义 B.玄武门之变 C.陈桥兵变 D.安史之乱

3.(2021·安徽安庆·七年级期中)“天下大势,分久必合,合久必分。”唐朝灭亡后进入的分裂时期是

A.春秋战国时期 B.魏晋南北朝时期 C.五代十国时期 D.辽宋夏金时期

4.(2021·安徽·歙县教研室七年级期中)了解历史时序,初步掌握历史发展的基本线索是学习历史的基本要求。与下图中①对应的朝代是

A.唐朝

B.汉朝

C.明朝

D.清朝

5.(2021·安徽·合肥一六八中学七年级期中)唐朝著名的诗人有很多。有一位诗人创作了大量的忧国忧民,反映社会现实生活的诗作,“朱门酒肉臭,路有冻死骨”就是他的名句。后人称他为“诗圣”。他是

A.王维

B.杜甫

C.李白

D.白居易

6.(2021·安徽·歙县教研室七年级期中)唐朝灭亡后,先后出现了五个割据政权,称为五代。五代建立的地区是( )

A.长江流域 B.黄河流域 C.珠江流域 D.淮河流域

7.(2021·安徽·歙县教研室七年级期中)唐朝由盛转衰的转折点是( )

A.安史之乱 B.藩镇割据 C.宦官专权 D.唐末农民起义

8.(2021·安徽·六安市汇文中学七年级期中)唐朝灭亡后出现了怎样的政治局面?( )

A.北方相对稳定 B.南方政局动荡,战事不断

C.政治统一,经济发展 D.北方政局动荡不安,南方相对稳定

9.(2021·安徽霍邱乌龙中学七年级期中)唐朝藩镇割据的局面开始于( )

A.天宝危机 B.黄巢起义 C.宦官专权 D.安史之乱

10.(2021·安徽·六安市汇文中学七年级期中)贞观初,太宗曾对公卿说:“人欲自照,必须明镜;主欲知过,必借忠臣”。为此太宗( )

A.知人善任和虚心纳谏 B.奉行开明的民族政策

C.戒奢从简和轻徭薄赋 D.重视人民群众的作用

11.(2021·安徽·七年级期中)“限于当时的国力,节度使很少得到中央政府的津贴,必须由自己在防区内自给自足地筹措招兵买马、屯粮制械的费用。这种做法的负面效应是明显的,节度使对中央政府的离心力日渐增大。”这直接导致了( )

A.黄巢起义 B.安史之乱 C.唐朝灭亡 D.北宋建立

12.(2021·安徽·七年级期中)下列事件存在某种关联,其中排序正确的是( )

①黄巢起义

②安史之乱

③唐玄宗统治腐败

④藩镇割据

A.①②④③ B.③②④① C.③②①④ D.①②③④

13.(2021·安徽淮南·七年级期中)《旧唐书》记载:在这次战乱中,“宫室焚烧,十不存一,……人烟断绝,千里萧条”。从此之后,国势由盛转衰,逐渐形成藩镇割据的局面。该战乱发生时的唐朝皇帝是

A.唐高宗 B.武则天 C.唐玄宗 D.唐肃宗

14.(2021·安徽·合肥一六八中学七年级期中)下列关于安史之乱说法正确的是( )

A.安史之乱是唐朝由盛转衰的转折点 B.安史之乱后唐朝的藩镇割据局面得到缓解

C.安史之乱是由黄巢和部将史思明发动 D.安史之乱使得唐朝的中央集权得到加强

15.(2021·安徽·铜陵市第十中学七年级期中)下图反映了唐朝由兴盛到衰亡的过程。图中“▲”处应该填写

A.“文景之治” B.“贞观之治” C.“开元盛世” D.安史之乱

16.(2021·安徽合肥·七年级期中)在中国历史上,五代十国是一个战争频繁,列国分治的乱世。下列关于“五代十国”的说法正确的是( )

A.“五代”的五个政权都分布在长江流域 B.“十国”都在南方地区

C.五代十国是唐末以来藩镇割据局面的延续 D.五代十国时期南北方经济停滞不前

17.(2021·安徽合肥·七年级期中)《新唐书》记载:“武夫悍将……既有其土地,又有其人民,又有其甲兵,又有其财赋,以布列天下”这反映了安史之乱后唐朝出现了什么局面?( )

A.开明开放 B.胡汉交融 C.宦官专权 D.藩镇割据

18.(2021·安徽合肥·七年级期中)“渔阳攀鼓动地来,惊破宽裳羽衣曲。”此诗句中描述的历史现象是( )

A.安史之乱 B.藩镇割据 C.宦官专权 D.农民起义

19.(2021·安徽·铜陵市第十中学七年级期中)易中天教授指出:“如此盛世,让日渐年迈的唐玄宗志得意满,他沉醉于《霓裳羽衣曲》,痴迷于和杨贵妃的二人世界,任用奸臣,而边地胡人……起兵范阳,升平日久的唐王朝不堪一击,平叛之路漫长而又艰辛。”该事件( )

A.导致了唐朝的直接灭亡 B.阻碍了民族之间的交融

C.完成了古代经济重心的南移 D.推动了藩镇割据局面的形成

20.(2021·安徽铜陵·七年级期中)“渔阳颦鼓动地来,惊破霓裳羽衣曲。”紧急的战报打破了唐玄宗与杨贵妃的歌舞升平。促使唐朝形势急转直下的是( )

A.安史之乱 B.藩镇割据 C.宦官专权 D.黄巢起义

21.(2021·安徽·六安市汇文中学七年级期中)755年,唐朝爆发黄巢起义,使唐朝由盛转衰。

判断: ______ 改正: ______ 。

22.(2021·安徽·滁州市定远英华中学七年级期中)五代十国是唐朝以来藩镇割据局面的延续,它们的开国君主都是武将。( )

23.(2021·安徽·铜陵市第十五中学七年级期中)近来,电视剧《大唐荣耀》的热播引发了广大观众的热议,剧中恢弘壮观场景、曲折高奇的剧情和对大唐盛世与危机的复原不仅牵动着一众追剧观众的心。也吸引了更多人对这一段跌宕起伏的历史的兴趣。以下是网友们票选出的该剧中最令人难忘的几个镜头,请你据以下材料回答问题.

【镜头一 忆昔开元盛世日】唐玄宗手持羯鼓,亲自奏乐;杨贵妃怀抬琵琶,轻歌曼舞,众多伴奏者拥簇,“缓歌曼舞凝丝竹,尽日君王看不足。”,再现了玄宗时期开元盛世、歌舞开平的场景。

(1)你知道在唐玄宗开创开元盛世之前唐朝曾经过哪些盛世吗?请举一例。

【镜头二 千钧一发追叛贼】唐玄宗长孙广平王李俶马不停蹄寻找一位名为东则布的人,东则布是来自吐蕃的叛将,手里掌握着杨贵妃的哥哥杨国忠贪赃枉法、卖国求荣的证据,若能找到东则布就能找到人证证明杨国忠的罪行。

(2)电视剧的创作往往带有一定的艺术性,真实的历史中唐朝与周边少数民族保持着友好而密切的联系,吐蕃赞普也尊称唐太宗为天可汗,以表对唐室的忠心。那么你知道这得益于唐朝的什么样民族政策吗?你能举出一例证明唐朝与吐蕃的友好相处吗?

【镜头三 踩在刀尖上的后宫女人】电视剧女主角沈珍珠嫁入宫廷之后被迫卷入了后宫女性的勾心斗角之中,其中更是险些被一种来自东瀛(日本)的神秘药品蛊惑,差点丧命。

(3)电视剧侧面反映了当时大唐皇室与东瀛之间确有经济文化往来。你还能举出哪些唐朝对外往来的人物事例呢?举一例即可.

【镜头三 盛极而衰的帝国】唐玄宗的日益腐败、沉迷享乐;杨国忠等人的结党营私、安禄山与史思明的拥兵自重、虎视耽眈,终于导致了一场忽如其来的动乱。潼关之战,大唐惨败,皇帝出逃,弃城南下,大唐盛世永远成为了过去式……

(4)你知道导致唐朝由盛转衰的这场巨大变故是什么吗?

【镜头四 大唐荣耀难再续】故事的结尾唐玄宗的长孙广平王李俶登基继位,是为唐代宗,他平定叛乱、励精图治,渴望维续延续大唐荣耀。但经历种种浩劫的唐朝命运最终仍然不可避免的走向衰亡,907年,这个封建社会的鼎盛王朝就此陨落了。

(5)你知道什么事件给予这个王朝致命的打击吗?你知道繁盛的大唐终结之后出现了什么样的分裂局面吗?

24.(2021·安徽合肥·七年级期中)目录是一本书的索引,是全书内容的提纲挈领。阅读下面《大唐帝国:盛世长安的回忆》的部分目录,完成下列探究活动。

(1)根据目录并结合所学知识写出大唐奠基的时间、奠基者及都城?

(2)唐太宗被称为"天可汗"的原因是什么?他开创了哪一治世局面?

(3)一代女皇武则天在位期间,采取哪些措施推动了社会经济持续发展?

(4)“开元盛世”的开创者是哪位皇帝?列举唐朝文学艺术发展和中外文化交流的人物各一例。

(5)大唐帝国的盛衰历程,给我们哪些启示?

25.(2021·安徽·六安市汇文中学七年级期中)隋唐时期,属于繁荣与开放的时代。结合材料回答各题

材料一 “长安百花时,风景宜轻薄。无人不沽酒,何处不闻乐”。

——唐 刘禹锡《百花行》

(1)材料一描写的是盛唐气象。请结合所学知识,试举一实例,来证明隋唐时期的“繁荣”。再列举一实例,来证明隋唐时期的 “开放”。

材料二 如下图

(2)根据材料二图片内容,指出唐长安城规划布局有何特点?结合所学知识分析,分析成为当时国际性大都会的原因有哪些?说出2点即可。

材料三 唐玄宗宠幸杨贵妃,从此荒废朝政。

——教材P23《相关史事》

材料四 安史之乱造成北方地区“人烟断绝,千里萧条”。杜甫诗《无家别》中有“寂寞天宝后,园庐但蒿藜。我里百馀家,乱世各东西。四邻何所有?一二老寡妻之句”。

——教材P24《材料研读》

(3)根据材料三、四,结合所学知识,我们有什么感悟。

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【解析】

依据所学知识可知,隋朝大运河北抵涿郡,南到余杭,以洛阳为中心,从北向南依次是永济渠、通济渠、邗沟、江南河,隋炀帝乘“龙舟”从洛阳巡游到扬州,要经过大运河的通济渠、邗沟,仔细审查C①③符合题意;ABD表述错误,不合题意;故此题选C。

2.D

【解析】

依据题干“渔阳颦鼓动地来,惊破霓裳羽衣曲。”的信息,根据所学知识可知,唐玄宗后期,发生了安史之乱,安史之乱是唐朝由强盛到衰落的转折点,促使唐朝形式急转直下,D符合题意;黄巾起义是东汉晚期的农民战争,和唐玄宗无关,A不符合题意;玄武门之变是唐高祖武德九年六月初四,由当时唐高祖李渊次子秦王李世民在唐王朝的首都长安城太极宫的北宫门--玄武门附近发动的一次政变,和唐玄宗无关,B不符合题意;陈桥兵变是赵匡胤发动的取代后周,建立宋朝的兵变事件,和唐玄宗无关,C不符合题意;故选D。

3.C

【解析】

结合所学知识可知,唐朝灭亡之后中国进入了另一个大的分裂时期,即历史上的“五代十国”。公元907年,朱温杀唐哀宗建立后梁,是为五代的开始。加上以后交替出现的“后唐”、“后晋”“后汉”“后周”政权,合称为五代。“十国”是指与五代同期并存的地方割据政权,如前蜀、后蜀、昊、南唐、昊越、闽、楚、南汉、南平(荆南)、北汉,C项正确;排除ABD项。故选C项。

4.A

【解析】

根据所学知识可知,618年,隋朝灭亡,李渊称帝建立唐朝,定都长安;唐玄宗统治后期,渐渐贪图享乐,不理政事,公元9世纪,爆发了唐末农民大起义,唐朝瓦解,907,唐朝灭亡,所以A符合题意。BCD时间均不符合,故本题选A。

【点睛】

本题解题关键在于时间范围是618年—907年,结合所学可知是唐朝。

5.B

【解析】

根据所学知识可知,杜甫生活在唐朝由盛转衰的时代,他的诗深刻反映了那个动荡的历史时代,真挚地表现了他关心国家盛衰和民生疾苦的心情,人们称之为“诗史”。杜甫感情真挚,笔触细腻,风格雄浑,语言简练。被后人尊为“诗圣”,B符合题意。王维被称为诗佛,A不符合题意。李白被称为诗仙,C不符合题意。白居易被称为诗魔,D不符合题意。所以ACD不符合题意,故选择B。

6.B

【解析】

结合所学知识可知,唐朝灭亡后,我国黄河流域先后出现了后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个割据政权,称为五代。ACD不符合题意,故选B。

7.A

【解析】

根据所学知识,,持续八年之久的安史之乱,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫,唐朝的国势从此由盛转衰,各种矛盾越来越尖锐。唐朝的中央权力衰微,安史旧部和内地节度使权势加大,逐渐形成藩镇各级的局面。A项正确;唐朝后期,统治腐朽,宦官专权,藩镇割据的态势越来越严重,这些是安史之乱带来的项影响。排除BC项;唐朝后期社会矛盾尖锐,人民生活困苦,无以为生,不断发动大规模起义,比较大的是黄巢起义。排除D项。故选A项。

8.D

【解析】

依据所学可知,唐朝灭亡后,北方政权更迭,战事不断,政局动荡不安,南方政局相对稳定,经济在原有的基础上略有发展,故D正确;ABC与史实不符,故错误。综上故选D。

9.D

【解析】

根据所学知识可知,历时8年的“安史之乱”被平定后,各地的节度使拥兵自重。他们父死子继,自己任命官员,自己决定刑罚,户籍不报中央,赋税不交朝廷,形成了藩镇割据的局面,故D项正确;天宝危机是安史之乱出现的原因之一,排除A项;黄巢起义、宦官专权都发生在唐朝后期,藩镇割据的态势越来越严重,排除B、C项。故选D。

10.A

【解析】

根据题干信息“人欲自照,必须明镜;主欲知过,必借忠臣”,这句话的意思是,人要照见自己,一定要有明镜;一国之主要想知道自己的过失,一定要借助于忠臣;结合所学知识可知,唐太宗在治国理政方面,知人善任和虚心纳谏;他重用敢于直谏的魏征,曾前后向唐太宗进谏二百多次。唐太宗广纳贤才,知人善任,房玄龄善于谋略,杜如晦敢于决断,他们都是贞观时期著名的宰相,选项A符合题意;而选项BCD与题干内容无关,不符合题意。因此只有选项A符合题意,故选A。

11.B

【解析】

结合所学知识可知,唐玄宗后期,地方节度使势力不断膨胀,逐渐脱离中央政府的管辖,结果节度使安禄山和部下史思明等人发动叛乱,史称安史之乱,使唐朝由盛转衰,选项B符合题意;黄巢起义是唐末农民起义,原因是唐朝后期朝政腐败,社会矛盾尖锐,A排除;907年,朱温建立了后梁政权,唐朝至此灭亡,C排除;唐朝灭亡后进入五代十国时期,公元960年,后周大将赵匡胤发动陈桥兵变,建立北宋,他就是宋太祖,D排除。故选B。

12.B

【解析】

依据课本所学,①黄巢起义指的是公元878年至884年黄巢领导的反抗唐朝政府黑暗腐朽残酷统治的农民起义运动,是王仙芝起义的后续。是唐末民变中,历时最久,遍及最大,影响最深远的一场战争;②安史之乱是唐代于755年至763年发生的一场政治叛乱,是唐由盛而衰的转折点,也造成唐代藩镇割据。安史之乱是唐帝国由盛转衰的转折点;③唐玄宗统治后期,宠爱杨贵妃,整日饮酒作乐,不理政事,还重用奸诈的李林甫、杨国忠,政治十分腐败,以致酿成安史之乱;④藩镇割据通常指的是唐朝安史之乱以后,外地将领拥兵自重,在军事、财政、人事方面不受中央政府控制的局面,一直持续百多年直至唐朝灭亡。按时间顺序为:③②④①,B项符合题意。由此可知ACD三项不合题意,故选择B。

13.C

【解析】

依据题干信息“在这次战乱中,‘宫室焚烧,十不存一,……人烟断绝,千里萧条’。从此之后,国势由盛转衰,逐渐形成藩镇割据的局面”可知,该战乱是安史之乱,发生时的唐朝皇帝是唐玄宗。755—763年的安史之乱持续八年之久,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫,唐朝的国势由盛转衰,唐朝中央权力衰微,安史旧将和内地节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据的局面,所以C选符合题意;综上所述ABD三项均不符合题意,排除。故选C。

14.A

【解析】

依据所学可知,开元末年以后,唐玄宗追求享乐,任人唯牵,宠爱杨贵妃,重用杨国忠、李林甫,朝政日趋腐败,终于导致了安史之乱的爆发,唐朝从此由盛转衰,故A表述正确,符合题意;安史之乱后唐朝中央权力衰微,地方上出现了藩镇割据、安史之乱是由安禄山和部将史思明发动的,故BCD表述错误,不合题意。故此题选A。

15.D

【解析】

结合所学内容可知,755—763年是安史之乱的时间,所以“▲”应该填写安史之乱,故选D;文景之治是在西汉,排除A;贞观之治和开元盛世都是在755年之前,排除BC。

16.C

【解析】

依据所学可知,唐朝灭亡后,北方黄河流域先后出现了后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个政权,南方出现了吴、南唐、吴越、前蜀、后蜀、楚、闽、南汉、南平九个政权,在加上北方割据太原的北汉,史称“五代十国”。五代十国是唐末以来藩镇割据局面的延续。北方政权更迭,战事不断,政局动荡不安。当时的南方地区,由于受战乱影响较小,政局相对稳定,经济在原有的基础上也有一定的发展,因此关于“五代十国”的说法正确的是C,C项符合题意;而ABD三项说法均错误,排除。故选C。

17.D

【解析】

根据材料,结合所学知识可知:安史之乱使社会经济遭到极大的破坏,唐朝国势从此由盛转衰;唐朝的中央权力衰微,在节度使制度下,地方将领实力强大、拥兵自重,地方上逐渐形成藩镇割据的局面,导致唐朝后期军阀割据混战局面出现。故选项D符合题意;开明开放是唐朝前期的民族政策和对外政策,故选项A不符合题意;材料未体现胡汉交融,故选项B不符合题意;宦官专权是东汉政权的特点,故选项C不符合题意。故答案为D。

18.A

【解析】

依据所学知识可知,诗句“渔阳攀鼓动地来,惊破宽裳羽衣曲”的意思是:原本沉浸在美色和音乐中的唐朝,因安禄山叛乱而震惊了。所以此诗句中描述的历史现象是安史之乱。故选A。

19.D

【解析】

由题干中“唐玄宗志得意满”“起兵范阳”“唐王朝不堪一击”等关键信息可知,材料反映的历史事件是安史之乱,结合所学知识可知,安史之乱使唐朝国势由盛转衰,唐朝的中央权力衰微,安史旧将和内地节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据的局面,故D项正确;安史之乱使唐朝国势由盛转衰。907年,朱温建立后梁政权,唐朝灭亡,故排除A项;阻碍了民族之间的交融在题干材料中没有体现,故排除B项;南宋完成了古代经济重心的南移,故排除C项。故选D。

20.A

【解析】

依据所学知识可知,755年,唐朝节度使安禄山和部下史思明发动叛乱,史称安史之乱,安史之乱促使唐朝形势急转直下,由盛而衰,A正确;安史之乱结束后,唐朝出现藩镇割据的局面,B排除;CD与题干“渔阳颦鼓动地来,惊破霓裳羽衣曲。”无关,排除;故选A。

21.错误,黄巢起义改为安史之乱

【解析】

755年,安禄由借口朝廷出现奸臣,和部将史思明一起发动叛乱,史称安史之乱。安史之乱持续八年之久,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫;唐朝的国势由盛转衰;唐朝中央权力衰微,安史旧将和内地节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据的局面。故本题说法错误,将黄巢起义改为安史之乱。

22.正确

【解析】

五代十国是唐末以来藩镇割据局面的延续,他们的开国君主都是掌握兵权的武将。五代十国时期,虽然政权分立,但长期政治统一的历史影响和各地经济发展的密切联系,使统一始终是一个客观存在的必然趋势。故本题说法正确。

23.(1)贞观之治、政启开元治宏贞观。答一个即可。

(2)开明的民族政策文成公与吐蕃和亲;金城公主嫁给尺带珠丹:唐蕃会盟碑

(3)鉴真东渡、玄奘西行。答一个即可。

(4)安史之乱

(5)黄巢起义五代十国

【解析】

(1)本题考查贞观之治的相关知识。唐太宗在位20多年,开创了唐朝的盛世局面。他吸取隋亡的教训,勤于政事,虚心纳谏,在贞观时期推行了一系列的革新措施。唐太宗统治时期,政治比较清明,经济得到进一步发展,国力强盛,文教昌盛,历史上称之为“贞观之治”。

(2)本题考查唐朝的民族交往与交融的相关知识。依据材料信息并结合所学知识可知,唐太宗实行开明的民族政策,得到周边各族的拥戴,被尊为“天可汗”。唐太宗时期,文成公与吐蕃赞普松赞干布和亲,促进了吐蕃经济和社会的发展。唐中宗时期,金城公主嫁给尺带珠丹。唐穆宗时期,立有唐蕃会盟碑。

(3)本题考查唐朝的中外文化交流的相关知识。据材料信息并结合所学知识分析可知,唐朝时期,中国与日本的交流非常频繁。唐玄宗时期,鉴真东渡日本,为中日文化交流作出了卓越贡献。唐太宗时期,高僧玄奘西行到天竺,10多年后,携带大量佛经返回长安,为中国佛教的发展作出重大贡献,所著的《大唐西域记》是研究中外交流史的珍贵文献。

(4)本题考查安史之乱的相关知识。据材料信息并结合所学知识分析可知,755年,安禄山借口朝廷出现奸臣,和部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”。持续了八年,对社会经济造成极大的破坏,唐朝的国势由盛转衰。

(5)本题考查黄巢起义和唐朝灭亡的相关知识。据材料信息并结合所学知识可知,唐朝后期,统治腐朽,宦官专权,人民赋役繁重,生活困苦,爆发了农民大起义,其中黄巢起义,攻入长安,建立了政权,给唐朝以致命的打击。907年,朱温建立了后梁政权,唐朝至此灭亡,中国进入五代十国的分裂局面。

24.(1)618年;李渊;长安。

(2)原因:实行开明的民族政策;贞观之治。

(3)打击敌对的官僚贵族;大力发展科举制,创立殿试制度;继续减轻人民的负担,重视发展生产。

(4)唐玄宗;李白、杜甫、白居易、颜真卿、柳公权、欧阳询、阎立本、吴道子(答对任意一人即可);玄奘、鉴真(答对任意一人即可);

(5)开明的民族政策和开放的对外政策有利于国家发展;统治者要励精图治、善于用人;国家发展有赖于和平稳定的环境等。(答出两点即可)

【解析】

(1)根据材料“第一章自立门户:大唐奠基”,结合所学知识可知:隋未天下群雄并起,617年,唐国公李渊于晋阳起兵。618年,李渊于长安称帝,建立唐朝。

(2)根据材料“第二章天可汗':盛名下的唐太宗”,结合所学知识可知:唐太宗实行以民为本的治国思想,以德服人,实行开明的民族政策。630年3月,西域和北部边疆各族的君长来到长安,请尊奉唐太宗为各族共同的首领“天可汗”;唐朝初年唐太宗李世民在位期间出现政治清明、经济复苏、文化繁荣的治世局面,因其时年号为"贞观"(627年-649年) ,故史称"贞观之治"。

(3)根据材料“第三章千古一帝:圣神皇帝武则天”,结合所学知识可知:武则天在位期间,打击敌对的官僚贵族;大力发展科举制,创立殿试制度;继续减轻人民的负担,重视发展生产。

(4)根据材料“第四章开元盛世:古代中国的颠峰”,结合所学知识可知:唐玄宗在位44年,前期(开元年间)政治清明,励精图治,任用贤能,经济迅速发展,使得天下大治,唐朝进入全盛时期,并成为当时世界上最强盛的国家,史称“开元盛世”。结合所学知识可知:唐朝是中国历史上诗歌创作的黄金时期,诗坛气象万千,名家辈出,最为著名的有李白、杜甫、白居易等;唐朝书法、绘画、音乐、歌舞、石窟和雕刻等方面的艺术创作成就斐然,主要的名家有颜真卿、柳公权、欧阳询、阎立本、吴道子;鉴真东渡日本,传播唐文化,玄奘西游天竺,写成《大唐西域记》。

(5)由唐的盛世、民族政策及唐的衰亡,结合所学知识分析可知:开明的民族政策和开放的对外政策有利于国家发展;统治者要励精图治、善于用人;国家发展有赖于和平稳定的环境等。

25.(1)①含嘉仓、贞观之治、开元盛世、诗歌的繁荣、唐长安城成为国际性大都会,等等

② 陆上海上丝绸之路的繁盛、开放的对外政策、开明的民族政策、少数民族歌舞在中原流行、大量的遣唐使、阿拉伯的金币、鉴真东渡、玄奘西行,等等

(2)①规划井然有序、布局严整、坊市分离,等等

②国家统一、社会安定;民族政策开明,对外政策开放;经济繁荣、科技文化先进;政府鼓励各国商人到中国贸易;对外水陆交通发达。等等

(3)为政者要勤政为民,不能只顾自己贪图享受;得民心者的天下、失民心者失天下;要保持社会的稳定;要牢固树立“全心全意无人人民服务”的理念。等等

【解析】

(1)问题一:依据所学可知,唐代商业繁荣,经济往来频繁,都城长安是国际大都会;书法、诗歌、绘画、歌舞等成绩斐然;唐太宗统治期间,政治清明,经济得到了很大的发展,历史上称之为“贞观之治”;唐玄宗统治期间,唐朝国力到达了鼎盛时期,历史上称之为“开元盛世”。以上能证明隋唐时期的“繁荣”。问题二:依据所学可知,唐代实行开放的对外政策,日本派遣唐使来华、鉴真东渡弘扬佛法、玄奘西行天竺取经;唐代实行开明的民族政策,唐太宗将文成公主嫁给松赞干布。这些都能证明隋唐时期的 “开放”。

(2)问题一:依据材料二的唐代长安城平面图可知,唐长安城规划布局规划井然有序、布局严整、坊市分离等。问题二:依据所学可知,长安成为当时国际性大都会的原因有:国家统一、社会安定;长安人口百万,是中国政治经济交往的中心;民族政策开明,对外政策开放;经济繁荣、科技文化先进;政府鼓励各国商人到中国贸易;对外水陆交通发达等。

(3)依据材料三信息“唐玄宗宠幸杨贵妃,从此荒废朝政”和材料四信息“安史之乱造成北方地区‘人烟断绝,千里萧条’”可知,统治者要居安思危,勤政爱民,不能贪图享乐;要保持国家社会的稳定,保持民族团结;要坚持人民利益为先等。

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源