第二章 地表形态的塑造 核心素养专项练(二)(word版含解析)

文档属性

| 名称 | 第二章 地表形态的塑造 核心素养专项练(二)(word版含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-04-04 06:45:09 | ||

图片预览

文档简介

第二章 地表形态的塑造 核心素养专项练(二)

过去,山区公路多为“之”字形盘山公路。现在,兴建高速公路则是逢山开道,遇沟建桥,尽量取最短距离(如下图)。据此完成1~2题。

1.早期山区公路选线多为“之”字形,主要是考虑( )

A.气候因素 B.居民点分布

C.地形因素 D.工业分布

2.现在山区兴建高速公路不呈“之”字形,主要原因有( )

①经济实力的增强 ②汽车性能的改善 ③科技水平的提高 ④节省投资

A.①③ B.②③ C.③④ D.②④

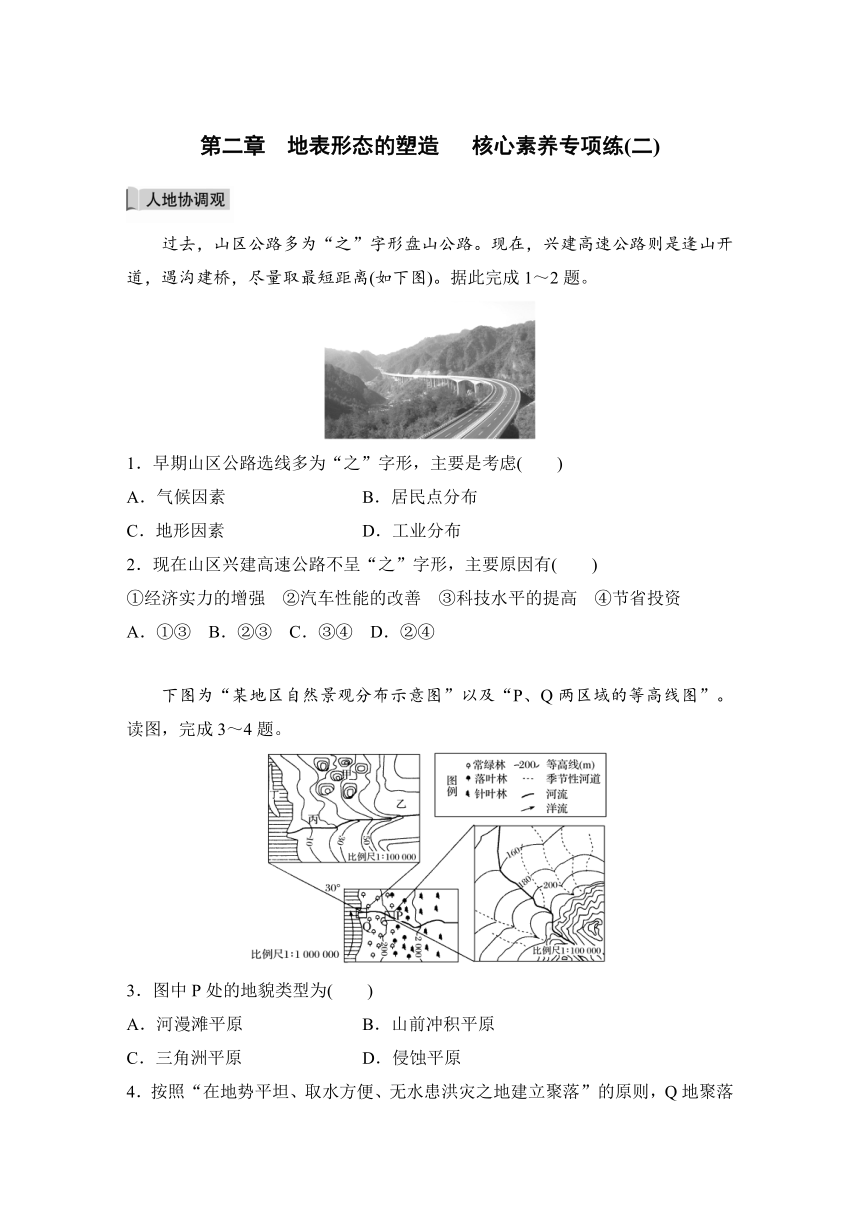

下图为“某地区自然景观分布示意图”以及“P、Q两区域的等高线图”。读图,完成3~4题。

3.图中P处的地貌类型为( )

A.河漫滩平原 B.山前冲积平原

C.三角洲平原 D.侵蚀平原

4.按照“在地势平坦、取水方便、无水患洪灾之地建立聚落”的原则,Q地聚落选址的最佳位置是( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

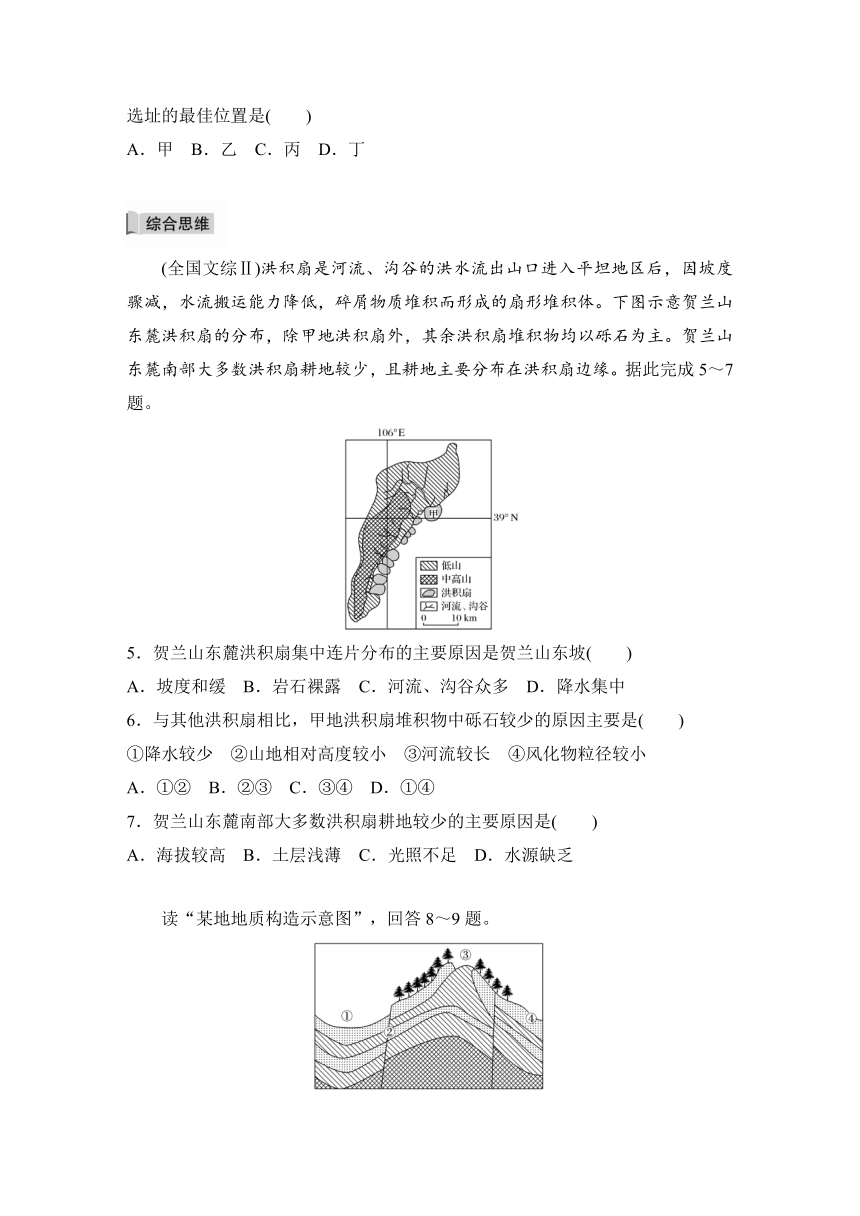

(全国文综Ⅱ)洪积扇是河流、沟谷的洪水流出山口进入平坦地区后,因坡度骤减,水流搬运能力降低,碎屑物质堆积而形成的扇形堆积体。下图示意贺兰山东麓洪积扇的分布,除甲地洪积扇外,其余洪积扇堆积物均以砾石为主。贺兰山东麓南部大多数洪积扇耕地较少,且耕地主要分布在洪积扇边缘。据此完成5~7题。

5.贺兰山东麓洪积扇集中连片分布的主要原因是贺兰山东坡( )

A.坡度和缓 B.岩石裸露 C.河流、沟谷众多 D.降水集中

6.与其他洪积扇相比,甲地洪积扇堆积物中砾石较少的原因主要是( )

①降水较少 ②山地相对高度较小 ③河流较长 ④风化物粒径较小

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

7.贺兰山东麓南部大多数洪积扇耕地较少的主要原因是( )

A.海拔较高 B.土层浅薄 C.光照不足 D.水源缺乏

读“某地地质构造示意图”,回答8~9题。

8.下列关于图示①②③处的叙述,正确的是( )

A.①处属于向斜构造,适宜建设隧道

B.②处岩石坚硬,地壳稳定

C.③处属于背斜构造,在内力作用下可以形成山谷

D.①处的岩层可能含有丰富的地下水

9.下列关于图中地理事件发生顺序的判断,正确的是( )

A.③处侵蚀晚于②处构造的出现 B.①处和③处构造同时形成

C.②处构造形成早于④处岩层 D.②处构造形成早于①处构造

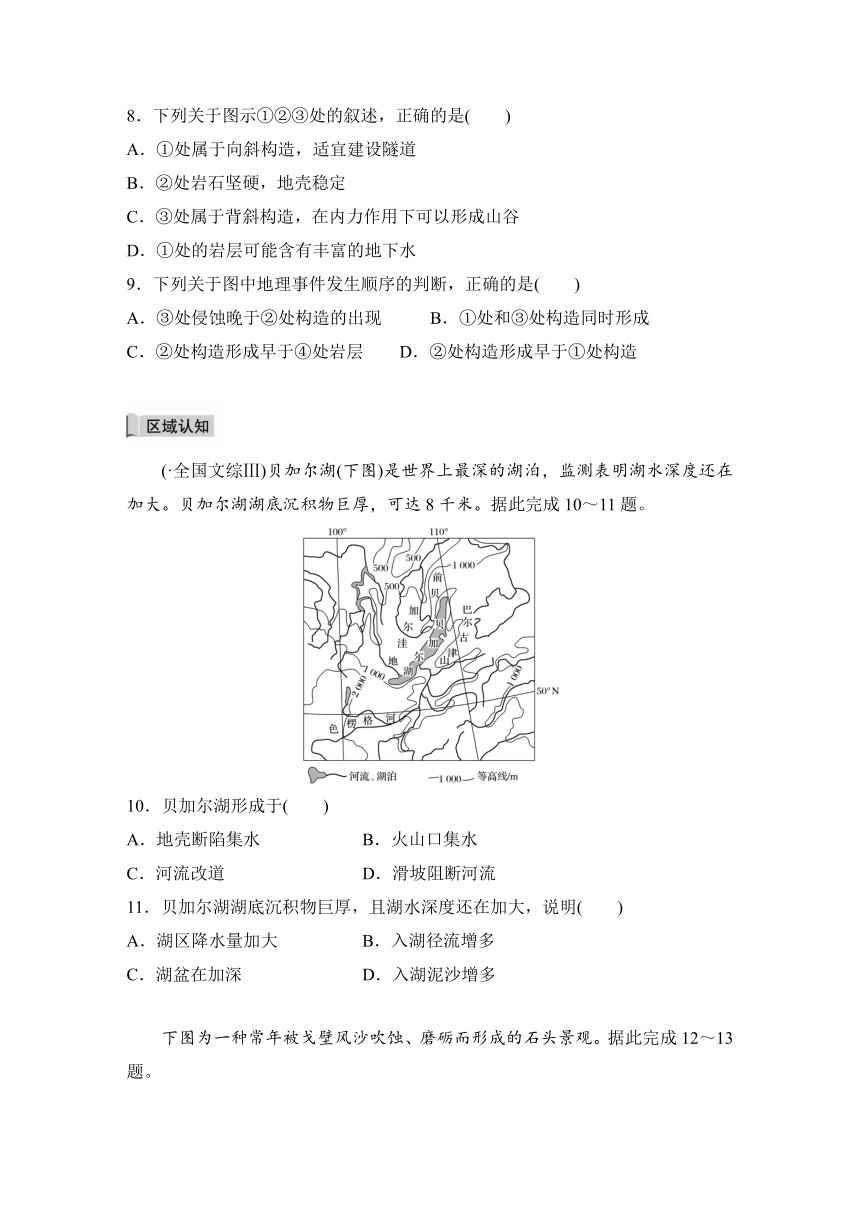

(·全国文综Ⅲ)贝加尔湖(下图)是世界上最深的湖泊,监测表明湖水深度还在加大。贝加尔湖湖底沉积物巨厚,可达8千米。据此完成10~11题。

10.贝加尔湖形成于( )

A.地壳断陷集水 B.火山口集水

C.河流改道 D.滑坡阻断河流

11.贝加尔湖湖底沉积物巨厚,且湖水深度还在加大,说明( )

A.湖区降水量加大 B.入湖径流增多

C.湖盆在加深 D.入湖泥沙增多

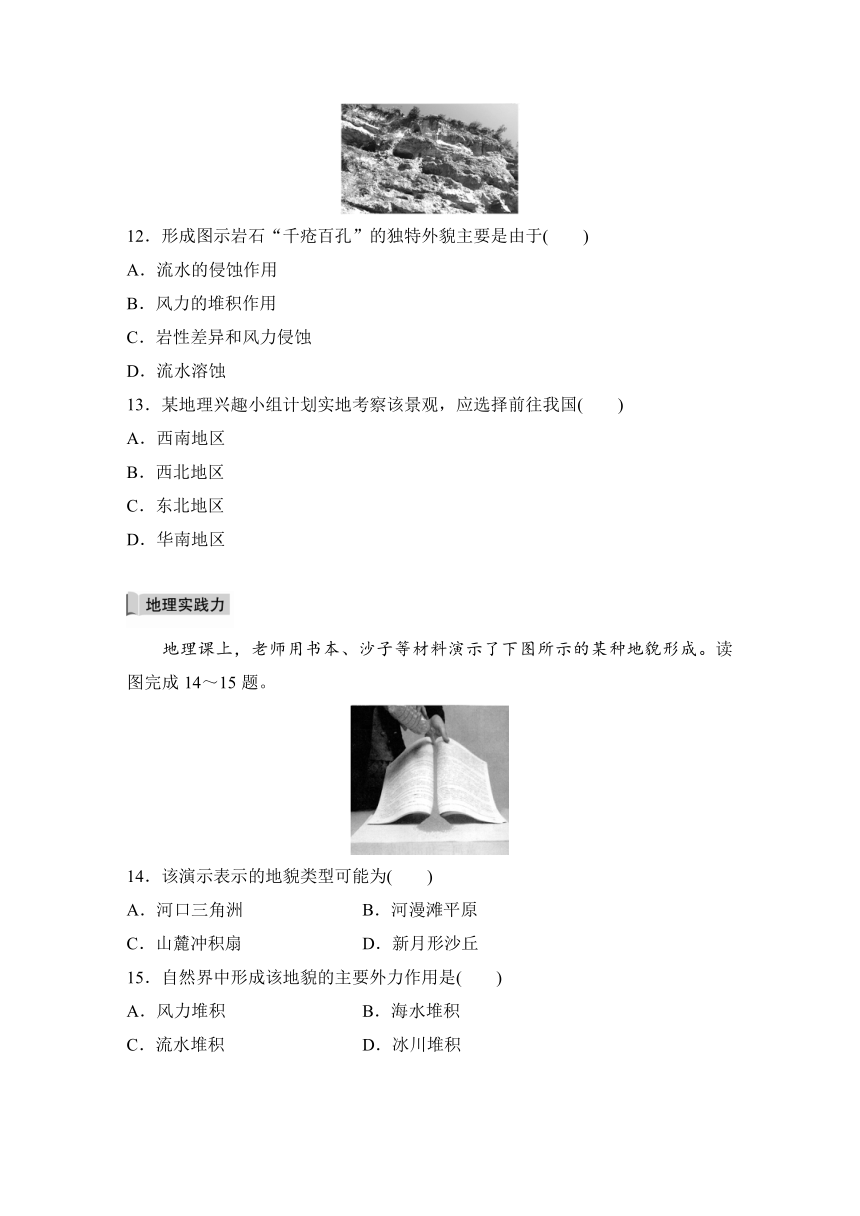

下图为一种常年被戈壁风沙吹蚀、磨砺而形成的石头景观。据此完成12~13题。

12.形成图示岩石“千疮百孔”的独特外貌主要是由于( )

A.流水的侵蚀作用

B.风力的堆积作用

C.岩性差异和风力侵蚀

D.流水溶蚀

13.某地理兴趣小组计划实地考察该景观,应选择前往我国( )

A.西南地区

B.西北地区

C.东北地区

D.华南地区

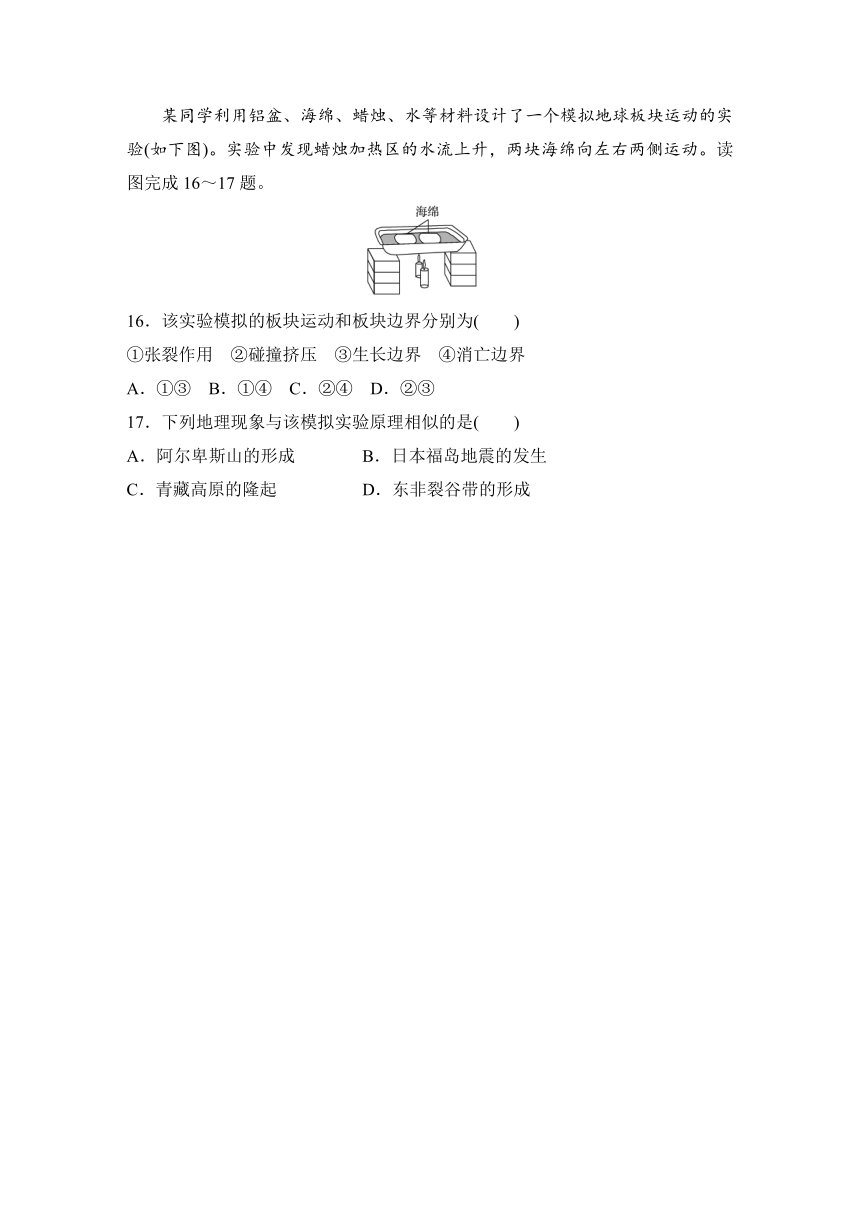

地理课上,老师用书本、沙子等材料演示了下图所示的某种地貌形成。读图完成14~15题。

14.该演示表示的地貌类型可能为( )

A.河口三角洲 B.河漫滩平原

C.山麓冲积扇 D.新月形沙丘

15.自然界中形成该地貌的主要外力作用是( )

A.风力堆积 B.海水堆积

C.流水堆积 D.冰川堆积

某同学利用铝盆、海绵、蜡烛、水等材料设计了一个模拟地球板块运动的实验(如下图)。实验中发现蜡烛加热区的水流上升,两块海绵向左右两侧运动。读图完成16~17题。

16.该实验模拟的板块运动和板块边界分别为( )

①张裂作用 ②碰撞挤压 ③生长边界 ④消亡边界

A.①③ B.①④ C.②④ D.②③

17.下列地理现象与该模拟实验原理相似的是( )

A.阿尔卑斯山的形成 B.日本福岛地震的发生

C.青藏高原的隆起 D.东非裂谷带的形成

答案与解析

第二章 地表形态的塑造 核心素养专项练(二)

过去,山区公路多为“之”字形盘山公路。现在,兴建高速公路则是逢山开道,遇沟建桥,尽量取最短距离(如下图)。据此完成1~2题。

1.早期山区公路选线多为“之”字形,主要是考虑( )

A.气候因素 B.居民点分布

C.地形因素 D.工业分布

2.现在山区兴建高速公路不呈“之”字形,主要原因有( )

①经济实力的增强 ②汽车性能的改善 ③科技水平的提高 ④节省投资

A.①③ B.②③ C.③④ D.②④

答案 1.C 2.A

解析 第1题,山区地形起伏大,道路的坡度较大,采用“之”字形分布可减小道路的坡度,降低施工难度,提高运行安全。第2题,在山区兴建平直的高速公路需要挖隧建桥,工程难度大、投资大,雄厚的经济基础和先进的科学技术为兴建平直的高速公路提供了条件。

下图为“某地区自然景观分布示意图”以及“P、Q两区域的等高线图”。读图,完成3~4题。

3.图中P处的地貌类型为( )

A.河漫滩平原 B.山前冲积平原

C.三角洲平原 D.侵蚀平原

4.按照“在地势平坦、取水方便、无水患洪灾之地建立聚落”的原则,Q地聚落选址的最佳位置是( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

答案 3.B 4.B

解析 第3题,由等高线可知,P处是山区向平原过渡的地带,河流流出山口多形成山前冲积平原。第4题,乙地地势较高,等高线稀疏,地形平坦开阔且临河,是聚落选址的最佳位置。

(全国文综Ⅱ)洪积扇是河流、沟谷的洪水流出山口进入平坦地区后,因坡度骤减,水流搬运能力降低,碎屑物质堆积而形成的扇形堆积体。下图示意贺兰山东麓洪积扇的分布,除甲地洪积扇外,其余洪积扇堆积物均以砾石为主。贺兰山东麓南部大多数洪积扇耕地较少,且耕地主要分布在洪积扇边缘。据此完成5~7题。

5.贺兰山东麓洪积扇集中连片分布的主要原因是贺兰山东坡( )

A.坡度和缓 B.岩石裸露 C.河流、沟谷众多 D.降水集中

6.与其他洪积扇相比,甲地洪积扇堆积物中砾石较少的原因主要是( )

①降水较少 ②山地相对高度较小 ③河流较长 ④风化物粒径较小

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

7.贺兰山东麓南部大多数洪积扇耕地较少的主要原因是( )

A.海拔较高 B.土层浅薄 C.光照不足 D.水源缺乏

答案 5.C 6.B 7.B

解析 第5题,贺兰山东麓是我国洪积扇发育比较典型的地区之一,受独特的气候和山地特征影响。贺兰山东坡地处夏季风迎风坡,多地形雨,贺兰山东麓坡度骤减,河流搬运能力急剧降低、碎屑物质大量堆积,因河流、河谷众多,洪积扇能集中连片分布。第6题,形成甲洪积扇的河流主要流经北部低山地区,地形地势起伏较小,流水侵蚀作用较弱;河流流程较长,沿途砾石持续沉积,至洪积扇部位以泥沙沉积为主。第7题,贺兰山东麓南部地形地势起伏大,水的流动性强,山麓洪积扇堆积物以砾石为主,泥沙较少,土层较薄,可耕地面积较小。

读“某地地质构造示意图”,回答8~9题。

8.下列关于图示①②③处的叙述,正确的是( )

A.①处属于向斜构造,适宜建设隧道

B.②处岩石坚硬,地壳稳定

C.③处属于背斜构造,在内力作用下可以形成山谷

D.①处的岩层可能含有丰富的地下水

9.下列关于图中地理事件发生顺序的判断,正确的是( )

A.③处侵蚀晚于②处构造的出现 B.①处和③处构造同时形成

C.②处构造形成早于④处岩层 D.②处构造形成早于①处构造

答案 8.D 9.B

解析 第8题,图示①处属于向斜构造,是储水构造,因而该处岩层可能含有丰富的地下水,不宜建设隧道;②处是断层,岩石破碎,地壳不稳定;③处属于背斜构造,其顶部在外力作用下易被侵蚀,从而形成山谷。第9题,从图中可以看出,这一地区在挤压力的作用下形成褶皱,而①处和③处构造属于褶皱的一个单元中的向斜和背斜,因而同时形成;③处顶部被侵蚀与②处断层的发生时间的早晚,仅仅根据图示信息无法判断;②处断层切断了④处所在的岩层,说明其形成晚于④处岩层;②处断层使①处向斜构造的岩层发生断裂,故其形成晚于①处构造。

(·全国文综Ⅲ)贝加尔湖(下图)是世界上最深的湖泊,监测表明湖水深度还在加大。贝加尔湖湖底沉积物巨厚,可达8千米。据此完成10~11题。

10.贝加尔湖形成于( )

A.地壳断陷集水 B.火山口集水

C.河流改道 D.滑坡阻断河流

11.贝加尔湖湖底沉积物巨厚,且湖水深度还在加大,说明( )

A.湖区降水量加大 B.入湖径流增多

C.湖盆在加深 D.入湖泥沙增多

答案 10.A 11.C

解析 第10题,贝加尔湖是世界上最深的湖泊,且深度还在加大,符合地壳断裂下陷形成的构造湖的特征。火山口集水形成的火山口湖一般保留有完整的锥形火山体和封闭的中部洼地,滑坡阻断河流形成堰塞湖后,一般在堰塞体的下方保留原来的河道,图中信息均不符合。河流改道不会形成较深的湖泊。第11题,贝加尔湖湖底沉积物主要是由入湖河流搬运的泥沙在湖中沉积形成的,若入湖径流增多,则输沙量增大,入湖泥沙增多,沉积物增加使湖床抬高,湖泊变浅,与“湖水深度还在加大”的特征不相符。贝加尔湖区属于温带大陆性气候,降水量少,降水量的加大不会对湖水深度产生明显影响。贝加尔湖是构造湖,由于断层中部继续下陷,湖盆在加深,尽管外力作用使沉积物不断加厚,但湖水深度还在加大。

下图为一种常年被戈壁风沙吹蚀、磨砺而形成的石头景观。据此完成12~13题。

12.形成图示岩石“千疮百孔”的独特外貌主要是由于( )

A.流水的侵蚀作用

B.风力的堆积作用

C.岩性差异和风力侵蚀

D.流水溶蚀

13.某地理兴趣小组计划实地考察该景观,应选择前往我国( )

A.西南地区

B.西北地区

C.东北地区

D.华南地区

答案 12.C 13.B

解析 第12题,根据材料信息可知,该地貌是“常年被戈壁风沙吹蚀、磨砺而形成的”,故该地貌成因是岩性差异和风力侵蚀。第13题,我国西北地区为温带大陆性气候,降水稀少,物理风化作用明显,且靠近冬季风源地,多大风。

地理课上,老师用书本、沙子等材料演示了下图所示的某种地貌形成。读图完成14~15题。

14.该演示表示的地貌类型可能为( )

A.河口三角洲 B.河漫滩平原

C.山麓冲积扇 D.新月形沙丘

15.自然界中形成该地貌的主要外力作用是( )

A.风力堆积 B.海水堆积

C.流水堆积 D.冰川堆积

答案 14.C 15.C

解析 第14题,冲积扇是位于河流出山口处的堆积体。当河流流出谷口时,摆脱了侧向约束,其挟带物质便铺散堆积下来,因此该实验模拟的是山麓冲积扇。故C正确。第15题,冲积扇是因流水的堆积作用而形成的地貌,故C正确。

某同学利用铝盆、海绵、蜡烛、水等材料设计了一个模拟地球板块运动的实验(如下图)。实验中发现蜡烛加热区的水流上升,两块海绵向左右两侧运动。读图完成16~17题。

16.该实验模拟的板块运动和板块边界分别为( )

①张裂作用 ②碰撞挤压 ③生长边界 ④消亡边界

A.①③ B.①④ C.②④ D.②③

17.下列地理现象与该模拟实验原理相似的是( )

A.阿尔卑斯山的形成 B.日本福岛地震的发生

C.青藏高原的隆起 D.东非裂谷带的形成

答案 16.A 17.D

解析 第16题,海绵向两侧运动,模拟的是板块的张裂运动,是板块的生长边界,①③正确,选A。第17题,阿尔卑斯山、日本福岛、青藏高原均位于板块的消亡边界,东非大裂谷是板块张裂形成的,选D。

过去,山区公路多为“之”字形盘山公路。现在,兴建高速公路则是逢山开道,遇沟建桥,尽量取最短距离(如下图)。据此完成1~2题。

1.早期山区公路选线多为“之”字形,主要是考虑( )

A.气候因素 B.居民点分布

C.地形因素 D.工业分布

2.现在山区兴建高速公路不呈“之”字形,主要原因有( )

①经济实力的增强 ②汽车性能的改善 ③科技水平的提高 ④节省投资

A.①③ B.②③ C.③④ D.②④

下图为“某地区自然景观分布示意图”以及“P、Q两区域的等高线图”。读图,完成3~4题。

3.图中P处的地貌类型为( )

A.河漫滩平原 B.山前冲积平原

C.三角洲平原 D.侵蚀平原

4.按照“在地势平坦、取水方便、无水患洪灾之地建立聚落”的原则,Q地聚落选址的最佳位置是( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

(全国文综Ⅱ)洪积扇是河流、沟谷的洪水流出山口进入平坦地区后,因坡度骤减,水流搬运能力降低,碎屑物质堆积而形成的扇形堆积体。下图示意贺兰山东麓洪积扇的分布,除甲地洪积扇外,其余洪积扇堆积物均以砾石为主。贺兰山东麓南部大多数洪积扇耕地较少,且耕地主要分布在洪积扇边缘。据此完成5~7题。

5.贺兰山东麓洪积扇集中连片分布的主要原因是贺兰山东坡( )

A.坡度和缓 B.岩石裸露 C.河流、沟谷众多 D.降水集中

6.与其他洪积扇相比,甲地洪积扇堆积物中砾石较少的原因主要是( )

①降水较少 ②山地相对高度较小 ③河流较长 ④风化物粒径较小

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

7.贺兰山东麓南部大多数洪积扇耕地较少的主要原因是( )

A.海拔较高 B.土层浅薄 C.光照不足 D.水源缺乏

读“某地地质构造示意图”,回答8~9题。

8.下列关于图示①②③处的叙述,正确的是( )

A.①处属于向斜构造,适宜建设隧道

B.②处岩石坚硬,地壳稳定

C.③处属于背斜构造,在内力作用下可以形成山谷

D.①处的岩层可能含有丰富的地下水

9.下列关于图中地理事件发生顺序的判断,正确的是( )

A.③处侵蚀晚于②处构造的出现 B.①处和③处构造同时形成

C.②处构造形成早于④处岩层 D.②处构造形成早于①处构造

(·全国文综Ⅲ)贝加尔湖(下图)是世界上最深的湖泊,监测表明湖水深度还在加大。贝加尔湖湖底沉积物巨厚,可达8千米。据此完成10~11题。

10.贝加尔湖形成于( )

A.地壳断陷集水 B.火山口集水

C.河流改道 D.滑坡阻断河流

11.贝加尔湖湖底沉积物巨厚,且湖水深度还在加大,说明( )

A.湖区降水量加大 B.入湖径流增多

C.湖盆在加深 D.入湖泥沙增多

下图为一种常年被戈壁风沙吹蚀、磨砺而形成的石头景观。据此完成12~13题。

12.形成图示岩石“千疮百孔”的独特外貌主要是由于( )

A.流水的侵蚀作用

B.风力的堆积作用

C.岩性差异和风力侵蚀

D.流水溶蚀

13.某地理兴趣小组计划实地考察该景观,应选择前往我国( )

A.西南地区

B.西北地区

C.东北地区

D.华南地区

地理课上,老师用书本、沙子等材料演示了下图所示的某种地貌形成。读图完成14~15题。

14.该演示表示的地貌类型可能为( )

A.河口三角洲 B.河漫滩平原

C.山麓冲积扇 D.新月形沙丘

15.自然界中形成该地貌的主要外力作用是( )

A.风力堆积 B.海水堆积

C.流水堆积 D.冰川堆积

某同学利用铝盆、海绵、蜡烛、水等材料设计了一个模拟地球板块运动的实验(如下图)。实验中发现蜡烛加热区的水流上升,两块海绵向左右两侧运动。读图完成16~17题。

16.该实验模拟的板块运动和板块边界分别为( )

①张裂作用 ②碰撞挤压 ③生长边界 ④消亡边界

A.①③ B.①④ C.②④ D.②③

17.下列地理现象与该模拟实验原理相似的是( )

A.阿尔卑斯山的形成 B.日本福岛地震的发生

C.青藏高原的隆起 D.东非裂谷带的形成

答案与解析

第二章 地表形态的塑造 核心素养专项练(二)

过去,山区公路多为“之”字形盘山公路。现在,兴建高速公路则是逢山开道,遇沟建桥,尽量取最短距离(如下图)。据此完成1~2题。

1.早期山区公路选线多为“之”字形,主要是考虑( )

A.气候因素 B.居民点分布

C.地形因素 D.工业分布

2.现在山区兴建高速公路不呈“之”字形,主要原因有( )

①经济实力的增强 ②汽车性能的改善 ③科技水平的提高 ④节省投资

A.①③ B.②③ C.③④ D.②④

答案 1.C 2.A

解析 第1题,山区地形起伏大,道路的坡度较大,采用“之”字形分布可减小道路的坡度,降低施工难度,提高运行安全。第2题,在山区兴建平直的高速公路需要挖隧建桥,工程难度大、投资大,雄厚的经济基础和先进的科学技术为兴建平直的高速公路提供了条件。

下图为“某地区自然景观分布示意图”以及“P、Q两区域的等高线图”。读图,完成3~4题。

3.图中P处的地貌类型为( )

A.河漫滩平原 B.山前冲积平原

C.三角洲平原 D.侵蚀平原

4.按照“在地势平坦、取水方便、无水患洪灾之地建立聚落”的原则,Q地聚落选址的最佳位置是( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

答案 3.B 4.B

解析 第3题,由等高线可知,P处是山区向平原过渡的地带,河流流出山口多形成山前冲积平原。第4题,乙地地势较高,等高线稀疏,地形平坦开阔且临河,是聚落选址的最佳位置。

(全国文综Ⅱ)洪积扇是河流、沟谷的洪水流出山口进入平坦地区后,因坡度骤减,水流搬运能力降低,碎屑物质堆积而形成的扇形堆积体。下图示意贺兰山东麓洪积扇的分布,除甲地洪积扇外,其余洪积扇堆积物均以砾石为主。贺兰山东麓南部大多数洪积扇耕地较少,且耕地主要分布在洪积扇边缘。据此完成5~7题。

5.贺兰山东麓洪积扇集中连片分布的主要原因是贺兰山东坡( )

A.坡度和缓 B.岩石裸露 C.河流、沟谷众多 D.降水集中

6.与其他洪积扇相比,甲地洪积扇堆积物中砾石较少的原因主要是( )

①降水较少 ②山地相对高度较小 ③河流较长 ④风化物粒径较小

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

7.贺兰山东麓南部大多数洪积扇耕地较少的主要原因是( )

A.海拔较高 B.土层浅薄 C.光照不足 D.水源缺乏

答案 5.C 6.B 7.B

解析 第5题,贺兰山东麓是我国洪积扇发育比较典型的地区之一,受独特的气候和山地特征影响。贺兰山东坡地处夏季风迎风坡,多地形雨,贺兰山东麓坡度骤减,河流搬运能力急剧降低、碎屑物质大量堆积,因河流、河谷众多,洪积扇能集中连片分布。第6题,形成甲洪积扇的河流主要流经北部低山地区,地形地势起伏较小,流水侵蚀作用较弱;河流流程较长,沿途砾石持续沉积,至洪积扇部位以泥沙沉积为主。第7题,贺兰山东麓南部地形地势起伏大,水的流动性强,山麓洪积扇堆积物以砾石为主,泥沙较少,土层较薄,可耕地面积较小。

读“某地地质构造示意图”,回答8~9题。

8.下列关于图示①②③处的叙述,正确的是( )

A.①处属于向斜构造,适宜建设隧道

B.②处岩石坚硬,地壳稳定

C.③处属于背斜构造,在内力作用下可以形成山谷

D.①处的岩层可能含有丰富的地下水

9.下列关于图中地理事件发生顺序的判断,正确的是( )

A.③处侵蚀晚于②处构造的出现 B.①处和③处构造同时形成

C.②处构造形成早于④处岩层 D.②处构造形成早于①处构造

答案 8.D 9.B

解析 第8题,图示①处属于向斜构造,是储水构造,因而该处岩层可能含有丰富的地下水,不宜建设隧道;②处是断层,岩石破碎,地壳不稳定;③处属于背斜构造,其顶部在外力作用下易被侵蚀,从而形成山谷。第9题,从图中可以看出,这一地区在挤压力的作用下形成褶皱,而①处和③处构造属于褶皱的一个单元中的向斜和背斜,因而同时形成;③处顶部被侵蚀与②处断层的发生时间的早晚,仅仅根据图示信息无法判断;②处断层切断了④处所在的岩层,说明其形成晚于④处岩层;②处断层使①处向斜构造的岩层发生断裂,故其形成晚于①处构造。

(·全国文综Ⅲ)贝加尔湖(下图)是世界上最深的湖泊,监测表明湖水深度还在加大。贝加尔湖湖底沉积物巨厚,可达8千米。据此完成10~11题。

10.贝加尔湖形成于( )

A.地壳断陷集水 B.火山口集水

C.河流改道 D.滑坡阻断河流

11.贝加尔湖湖底沉积物巨厚,且湖水深度还在加大,说明( )

A.湖区降水量加大 B.入湖径流增多

C.湖盆在加深 D.入湖泥沙增多

答案 10.A 11.C

解析 第10题,贝加尔湖是世界上最深的湖泊,且深度还在加大,符合地壳断裂下陷形成的构造湖的特征。火山口集水形成的火山口湖一般保留有完整的锥形火山体和封闭的中部洼地,滑坡阻断河流形成堰塞湖后,一般在堰塞体的下方保留原来的河道,图中信息均不符合。河流改道不会形成较深的湖泊。第11题,贝加尔湖湖底沉积物主要是由入湖河流搬运的泥沙在湖中沉积形成的,若入湖径流增多,则输沙量增大,入湖泥沙增多,沉积物增加使湖床抬高,湖泊变浅,与“湖水深度还在加大”的特征不相符。贝加尔湖区属于温带大陆性气候,降水量少,降水量的加大不会对湖水深度产生明显影响。贝加尔湖是构造湖,由于断层中部继续下陷,湖盆在加深,尽管外力作用使沉积物不断加厚,但湖水深度还在加大。

下图为一种常年被戈壁风沙吹蚀、磨砺而形成的石头景观。据此完成12~13题。

12.形成图示岩石“千疮百孔”的独特外貌主要是由于( )

A.流水的侵蚀作用

B.风力的堆积作用

C.岩性差异和风力侵蚀

D.流水溶蚀

13.某地理兴趣小组计划实地考察该景观,应选择前往我国( )

A.西南地区

B.西北地区

C.东北地区

D.华南地区

答案 12.C 13.B

解析 第12题,根据材料信息可知,该地貌是“常年被戈壁风沙吹蚀、磨砺而形成的”,故该地貌成因是岩性差异和风力侵蚀。第13题,我国西北地区为温带大陆性气候,降水稀少,物理风化作用明显,且靠近冬季风源地,多大风。

地理课上,老师用书本、沙子等材料演示了下图所示的某种地貌形成。读图完成14~15题。

14.该演示表示的地貌类型可能为( )

A.河口三角洲 B.河漫滩平原

C.山麓冲积扇 D.新月形沙丘

15.自然界中形成该地貌的主要外力作用是( )

A.风力堆积 B.海水堆积

C.流水堆积 D.冰川堆积

答案 14.C 15.C

解析 第14题,冲积扇是位于河流出山口处的堆积体。当河流流出谷口时,摆脱了侧向约束,其挟带物质便铺散堆积下来,因此该实验模拟的是山麓冲积扇。故C正确。第15题,冲积扇是因流水的堆积作用而形成的地貌,故C正确。

某同学利用铝盆、海绵、蜡烛、水等材料设计了一个模拟地球板块运动的实验(如下图)。实验中发现蜡烛加热区的水流上升,两块海绵向左右两侧运动。读图完成16~17题。

16.该实验模拟的板块运动和板块边界分别为( )

①张裂作用 ②碰撞挤压 ③生长边界 ④消亡边界

A.①③ B.①④ C.②④ D.②③

17.下列地理现象与该模拟实验原理相似的是( )

A.阿尔卑斯山的形成 B.日本福岛地震的发生

C.青藏高原的隆起 D.东非裂谷带的形成

答案 16.A 17.D

解析 第16题,海绵向两侧运动,模拟的是板块的张裂运动,是板块的生长边界,①③正确,选A。第17题,阿尔卑斯山、日本福岛、青藏高原均位于板块的消亡边界,东非大裂谷是板块张裂形成的,选D。

同课章节目录

- 第一章 地球的运动

- 第一节 自转和公转

- 第二节 地球运动的地理意义

- 问题研究 人类是否需要人造月亮

- 第二章 地表形态的塑造

- 第一节 塑造地表形态的力量

- 第二节 构造地貌的形成

- 第三节 河流地貌的发育

- 问题研究 崇明岛的未来是什么样子

- 第三章 大气的运动

- 第一节 常见天气系统

- 第二节 气压带和风带

- 第三节 气压带和风带对气候的影响

- 问题研究 阿联酋”造山引雨“是否可行

- 第四章 水的运动

- 第一节 陆地水体及其相互关系

- 第二节 洋流

- 第三节 海—气相互作用

- 问题研究 能否利用南极冰山解决沙特阿拉伯的缺水问题

- 第五章 自然环境的整体性与差异性

- 第一节 自然环境的整体性

- 第二节 自然环境的地域差异性

- 问题研究 如何看待我国西北地区城市引进欧洲冷季型草坪