3.《短诗五首》教案(表格式 含教学反思)

文档属性

| 名称 | 3.《短诗五首》教案(表格式 含教学反思) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 38.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-04-06 14:46:55 | ||

图片预览

文档简介

3.短诗五首

教学目标 知识与技能 诵读诗歌,把握诗歌的主要内容。结合写作背景,理解五首短诗的主旨和情感。

过程与方法 体会诗歌的情景、意蕴和诗人的思想感情,理解诗的主旨。分析诗歌的语言,感受诗歌的意境美和画面感。

情感、态度 与价值观 体会诗人独立不倚的坚强性格和奋斗精神或对友人的深切追思;理解人世间万物相互依存的哲理内涵或相互对立、统一的关系;感悟诗人对国家前途命运的担忧。

学习 重点 诵读、理解诗歌内容。揣摩诗歌语言,品味诗句的丰富内涵。

学习 难点 对比阅读这几首诗,理解早期白话新诗的共同特点。

学法 指导 多媒体辅助教学法;朗读法;自主学习法;合作交流发。

教学过程

教学环节 教 学 内 容

环节一 新 课 导 入 《月夜》 唐诗宋词,经典“咏”流传;现代诗,风格独特别样红。同学们或许有过这样的感受:现代诗以清新隽永的语言,含蓄优美的意境成为人们心灵栖息的港湾,情感自然流淌的洼地。今天就让我们一起徜徉在现代诗这片水草丰美的天地,分享诗人沈尹默在霜风寒月的冬夜的遐想,倾听诗人戴望舒在拜谒友人墓时寂寞地倾诉。

环节二 自 主 学 习 一、助学资讯 1.作者简介:沈尹默(1883-1971),原名君默,杰出的学者、诗人、书法家。五四运动时期,沈尹默作为北大名教授,和鲁迅、陈独秀等人轮流主编《新青年》杂志。 2.背景介绍:1917年,正是近代中国历史上最黑暗的年代,最混乱的年代,却也是思想和文化最迸发的时代,也就是在这样的环境下,新诗诞生了。新诗之“新”首先在于其精神和灵魂的新,即思想的现代性,追求“科学”与“民主”,人的个体的觉醒,思想解放、个性独立遂成为这一时代的普遍追求。概而言之,国人有了主体意识。 例如这首《月夜》,不仅是新诗诞生的一个标志,也是真正的新文学诞生的标志。

环节二 自 主 学 习 二、整体感知 1.多媒体出示《月夜》,教师播放朗读音频,配乐范读,学生听后描述自己想象的画面。 2.这首诗描绘了哪些意象?营造了怎样的氛围? 霜风、月光、一株顶高的树,营造了霜风寒月的幽静氛围。

环节三 合 作 探 究 一、品读诗歌,体会感情。 1.这首小诗描绘了一幅月夜图景,请用你自己的语言将这幅月夜图描绘出来。 霜风呼呼地吹着,月光明明地照着。霜风寒月的冬夜中,顶天立地的高树与独立不倚的“我”并排站立着,充满了美的意蕴。 2.这是一首很隐晦的诗,看似是纪实,简单地描写记录当时的某种场景,但这又何尝不是对当时现状的描写?请你结合这首诗的写作背景,说说对这首诗的象征意象的理解。 象征意象:这首诗反映了五四运动之前的一个社会侧面——半封建半殖民地中国的某种社会相。“一株顶高的树”象征着古老的观念,传统、 稳健、 根基深厚、固执而迂腐。“并排立着”是思想的并立。“没有靠着”是挣脱,是倔强,也是追求独立。“我和一株顶高的树并排立着,却没有靠着”象征着诗人独立不倚的坚强性格和奋斗精神。 二、探究写作特色。 《月夜》在艺术上的突出特点是意境的创造,显得清新质朴,含而不露。四句诗含义很广,没有半个字的说教;且诗中的主体情绪与客观意象融为一体,创构出浑整的画面与意境氛围。此外,诗以动词“照”“靠”押韵,却在每行诗末缀以一个轻声词尾“着”,使语气委婉,节奏舒缓自然,富有散文之美。

环节四 点 拨 归 纳 文 章 主 旨 在严寒下不妥协,在孤独中不退缩,这首诗表现了“五四”时期觉醒的一代知识分子追求独立自由、崇尚光明的意识和探索真理的精神与人格。

教 学 板 书 月夜 沈尹默 意象——烘托——主旨 与树并立

环节五 拓展延伸 课下搜集诗人写这首诗时所处年代的相关历史资料,了解这个时期诗歌的特点。

教学环节 教 学 内 容

环节一 新课导入 《萧红墓畔口占》

环节二 自 主 学 习 一、助学资讯 1.作者简介:戴望舒(1905—1950),现代著名诗人。1929年4月,出版第一本诗集《我的记忆》,其中《雨巷》传诵一时,因而有“雨巷诗人”之誉。1941年底被日寇逮捕入狱。在狱中写下《狱中题壁》《我用残损的手掌》《等待》等著名诗篇。 2.背景介绍:戴望舒与萧红友情深厚。1940年1月,二人在香港首次晤面,却是一见如故。在太平洋战争爆发之际,萧红生病却得不到正常的治疗,死在极度混乱的香港,年仅31岁。这对于当时同样在香港坚持抗日的友人戴望舒来说,自然是一个极大的刺激。这首诗是戴望舒在被日本人释放后拜谒萧红墓时所作。“口占”,说明这是随口吟成。 3.补充介绍萧红的情况:萧红(1911-1942),原名张廼莹,中国近现代成就很大的女作家,“民国四大才女”(吕碧城、萧红、石评梅、张爱玲)之一,被誉为“30年代文学洛神”。萧红老家在黑龙江省哈尔滨市呼兰区,她很早就从东北逃亡进关,辗转呼号,1932年开始文学创作,用自己的笔投入了抗日的洪流,1935年发表成名作《生死场》,晚期的主要作品有《呼兰河传》。 二、整体感知 1.多媒体出示《萧红墓畔口占》。 2.教师范读,学生听读。 3.学生自由朗读,体会诗中表达的感情。 4.诗歌文本中的“你”和“我”分别指谁?二者之间是什么关系? “我”指作者,“你”指萧红;萧红是作者志同道合、友情深厚的知音。

环节三 合 作 探 究 一、理解诗歌,深入赏析。 这是一首“伟大的诗篇”,诗句简短却意味深长。请品味诗句中加点的词语,体会诗中的情感表达。 (1)走六小时寂寞的长途。 “六小时”说明时间之长,“长途”说明距离之远,强调“六小时”和“长途”,是写实,更隐指诗人对已故者友谊的深厚和诚挚。“寂寞”既是诗人当时的实际感受,又是诗人长期以来心境的真实写照,是诗篇最主要的感情基调。 (2)到你头边放一束红山茶。 不说“墓畔”而说“头边”,蕴藏着诗人痛惜她的早逝,希望她仍然活着,幻想她只不过是暂时安睡等丰富复杂的感情。“红山茶”寄托作者对她的深情悼念,也象征她山茶花般热烈、红艳的生命。 (3)我等待着,长夜漫漫。 “长夜漫漫”,写出这种“等待”的漫长、痛苦、难以忍受,也隐喻萧红的生命正是在这漫漫长夜中被摧残的。 (4)你却卧听着海涛闲话。 “却”字,表示诗人与友人虽然天人永隔,逝者却自有其穿透世事的安详与达观。听“海涛闲话”,海陪伴着逝者,虽仍然不免寂寞,但灵魂却超然静观、从容安详,道尽作者的人生感悟。

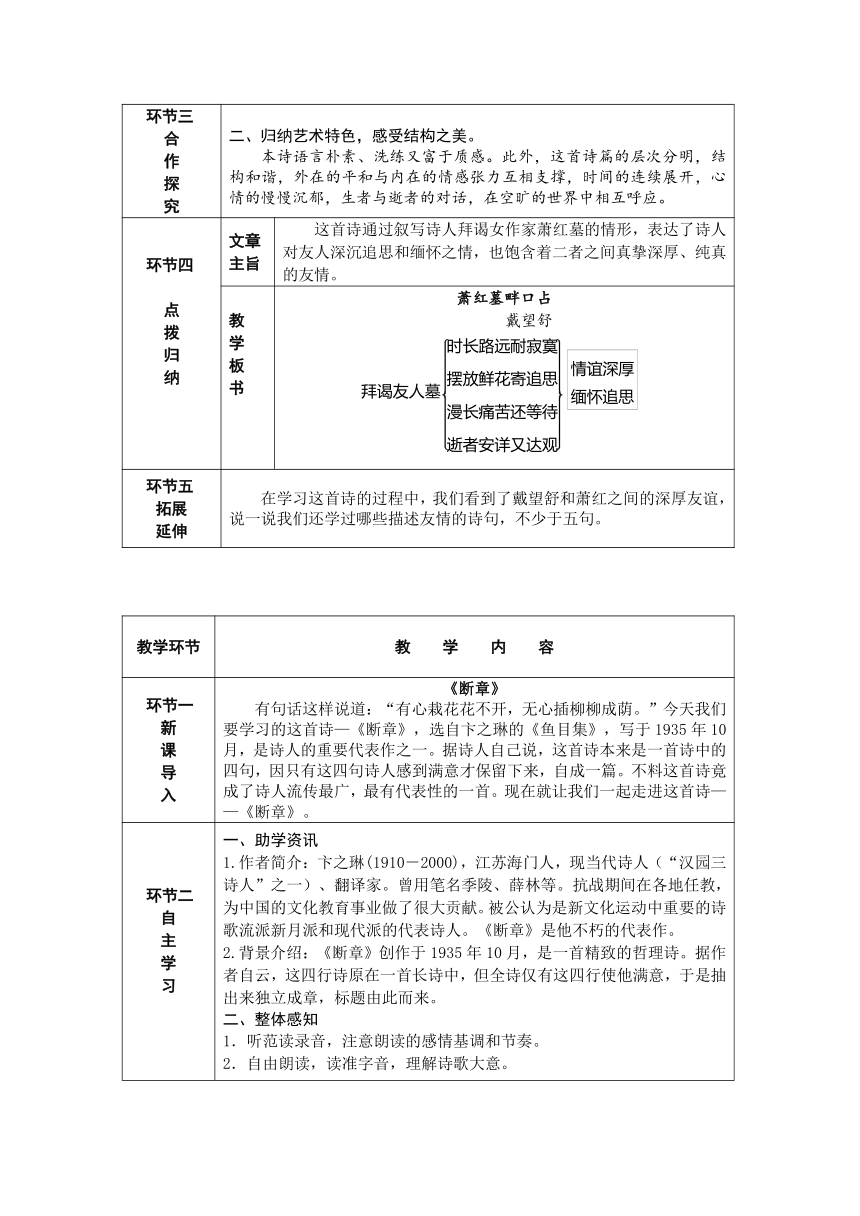

环节三 合 作 探 究 二、归纳艺术特色,感受结构之美。 本诗语言朴素、洗练又富于质感。此外,这首诗篇的层次分明,结构和谐,外在的平和与内在的情感张力互相支撑,时间的连续展开,心情的慢慢沉郁,生者与逝者的对话,在空旷的世界中相互呼应。

环节四 点 拨 归 纳 文章 主旨 这首诗通过叙写诗人拜谒女作家萧红墓的情形,表达了诗人对友人深沉追思和缅怀之情,也饱含着二者之间真挚深厚、纯真的友情。

教 学 板 书 萧红墓畔口占 戴望舒

环节五 拓展 延伸 在学习这首诗的过程中,我们看到了戴望舒和萧红之间的深厚友谊,说一说我们还学过哪些描述友情的诗句,不少于五句。

教学环节 教 学 内 容

环节一 新 课 导 入 《断章》 有句话这样说道:“有心栽花花不开,无心插柳柳成荫。”今天我们要学习的这首诗—《断章》,选自卞之琳的《鱼目集》,写于1935年10月,是诗人的重要代表作之一。据诗人自己说,这首诗本来是一首诗中的四句,因只有这四句诗人感到满意才保留下来,自成一篇。不料这首诗竟成了诗人流传最广,最有代表性的一首。现在就让我们一起走进这首诗——《断章》。

环节二 自 主 学 习 一、助学资讯 1.作者简介:卞之琳(1910-2000),江苏海门人,现当代诗人(“汉园三诗人”之一)、翻译家。曾用笔名季陵、薛林等。抗战期间在各地任教,为中国的文化教育事业做了很大贡献。被公认为是新文化运动中重要的诗歌流派新月派和现代派的代表诗人。《断章》是他不朽的代表作。 2.背景介绍:《断章》创作于1935年10月,是一首精致的哲理诗。据作者自云,这四行诗原在一首长诗中,但全诗仅有这四行使他满意,于是抽出来独立成章,标题由此而来。 二、整体感知 1.听范读录音,注意朗读的感情基调和节奏。 2.自由朗读,读准字音,理解诗歌大意。

环节三 合 作 探 究 一、朗读诗歌,合作探究 1.诗歌共四行,形成四个美丽而形象的画面。这四个画面之间又有什么联系呢? 前两个画面,“你站在桥上看风景” “看风景的人在楼上看你”,“桥上”“楼上”这两个地点,表面看来似乎互不相关,却因为“看风景”这个动作发生了联系。后两个画面,“明月装饰了你的窗子”“你装饰了别人的梦”,“窗子”与“梦”互不相关,却在“装饰”这一点上又发生了联系。十分平常的生活画面,几个毫不相关的事物,经过诗人精心构思与组合,变得十分耐人寻味。 2.从诗人描绘的四个相互联系的画面中,你得出了什么道理? 人可以看风景,也可以成为别人的风景;明月可以装饰你的窗子,你也可以去装饰别人的梦,人生可以互相装饰,事物之间是相互依存的。 3.结合你对诗歌的理解,说说这首诗表达了怎样的哲理内涵。 世间万物本来就是相互关联、互相依存的,人与人之间、物与物之间,不论自觉与不自觉,都有可能产生这样或那样的联系。 二、再读诗歌,分析写作特色 该作品含蓄蕴藉,语言却极朴素、平实,蕴含着深刻的人生哲理。这首诗虽只短短4行,却试图用简明的意象阐释深刻的道理。诗人通过对“风景”的刹那间感悟,涉及了“相对性”的哲理命题。“你站在桥上看风景”,而相对于楼上的人来说,桥上的“你”就是他们眼中的风景,他们“在楼上看你”。“明月装饰了你的窗子”,而相对于梦见“你”的人来说,“你”则像窗外的明月一样,“装饰”了他们的“梦”。

环节四 点 拨 归 纳 文 章 主 旨 诗人通过描绘四幅人物与事物之间的剪影,带给我们丰富的哲思。启迪我们:事物之间相互依存、相互转化、并不是绝对和孤立存在的。

教学 板书 断章 卞之琳 《断章》——哲理:世间万物相互依存

环节五 拓展延伸 诗中有画,这是多数诗歌所共有的一个特点。请结合这首诗中的意象,展开丰富的联想和想象,描绘出属于你心中的那一幅优美图画,不少于150字。

教学环节 教 学 内 容

环节一 新课导入 《风雨吟》

环节二 自 主 学 习 一、助学资讯 1.作者简介:芦荻(1912—1994),著名诗人。原名陈培迪,广东省南海县西樵镇人。出版的诗集主要有《桑野》《驰驱集》《田园新歌》《海南颂》《荻花集》等。 2.背景介绍:这首诗写于 20 世纪 40年代初期。那是一个风雨飘摇的年代。芦荻久居南国,对中国南方的大风大雨十分熟悉。他将自然的风雨、社会的风雨以及心中的风雨融合在一起,揭示出“我们”所面对的不仅仅是自然的风雨,更是社会的、人生的风雨,鼓励人们敢于搏击风雨。

环节二 自 主 学 习 三、整体感知 1.听范读录音,注意朗读的感情基调和节奏。 2.自由朗读,读准字音,理解诗歌大意。 3.如何理解本诗的标题? 标题中的“风雨”点明环境或背景,可实指自然风雨,也可虚指社会的风雨或人生的风雨。“吟”,吟诵。这是一首作者身处“风雨”中吟诵的诗歌。

环节三 合 作 探 究 一、朗读诗歌,品味画面美。 1.这首小诗描绘了一幅月夜图景,请用你自己的语言将这幅月夜图描绘出来。这首诗虽然只有短短六行,画面感却很强,请结合诗中一些关键的词,如“卷”“奔”“海”“舟”“舵手”等等,想象出画面并做描绘。 “风”“雨”从大地“卷来”“奔来”,气势十足,风雨中的大地看起来像是波涛起伏的海面,大地上的“房舍”,就像海面上飘摇不定的舟船;“我”面对“大地的海”,要敢于像年轻的舵手一样,树立强烈的责任感,拯救在风雨中飘摇的祖国。 二、再读诗歌,深入理解。 1.开头两句“风从大地卷来,雨从大地奔来”中的“卷”“奔”二字有什么表达效果? “卷”“奔”这两个动词极为生动,描绘出了“大地”动荡的、不安定的和被裹挟着的颇有气势的冲过来的动态。 2.诗歌之中的“风”“雨”仅指自然界的风雨吗?还有什么象征意义?“大地”又有什么深层内涵? 诗歌中的“风”“雨”,不仅仅是指自然界中的风雨,对于“我”这样一个“年轻”没有人生阅历与生活经验的“舵手”来说,它们也象征着人生的坎坷与遭遇。这首诗作于二十世纪四十年代,这里遭受“风雨”侵袭的“大地”指的是当时风雨如晦的中国局势。这样来说,“风雨”又有了更深层次的含义:当时的中国社会所承受的苦难。 3.面对这样的“大地”,“我”又是一个怎样的形象? “我”作为一个有志向的敢于像舵手一样乘风破浪的有为青年,面对苦难中的祖国,产生了强烈的责任感、使命感和对中国社会前途、对民族命运的深深的担忧。 三、探究写作特色。 《风雨吟》这首诗虽然只有短短的六句,但意象丰富,意境深邃,并借此表达出了诗人的情怀。例如,诗歌选取意象“大地”“风”“雨”一起构成了一种气势恢宏、惊心动魄甚至让人有些畏惧的意境,加之“卷”“奔”两个动词的巧妙运用,让读者可以从这声势浩大的气势中想象到风雨的狂啸怒吼,联想到风雨如晦的国家局势,由此引发诗人决心要像舵手一样乘风破浪,拯救苦难中的祖国,流露出对国家前途命运的关心。

环节四 点 拨 归 纳 文 章 主 旨 诗人通过描绘暴风骤雨摧折下大地被淹没的景象,展现了“我” 愿做年轻舵手的决心,表达出一种战胜风雨,一往无前的决心,充分体现了“我”面对风雨的勇气和责任感。

教 学 板 书 风雨吟 芦荻 风—卷来 “我” 战胜风雨 (

风雨吟

) 雨—奔来 郊原—如海 做舵手 一往无前 房舍—如舟

环节五 拓展延伸 1.请仿照《风雨吟》写一首《秋风吟》,注意设置动景和静景。 2.用自己的话来描述《风雨吟》展示的画面,不少于200字

教学环节 教 学 内 容

环节一 新课导入 《统一》

环节二 自主 学习 一、助学资讯 1作者简介:聂鲁达(1904—1973),智利当代著名诗人。13岁开始发表诗作,1923年发表第一部诗集《黄昏》,1924年发表成名作《二十首情诗和一支绝望的歌》,自此登上智利诗坛。获1971年诺贝尔文学奖。

环节二 自 主 学 习 二、整体感知 1.听范读录音,注意朗读的感情基调和节奏。 2.自由朗读,读准字音,理解诗歌大意。 3.如何理解本诗的标题? 诗歌题目言简意赅,意味深长,蕴含深刻的哲理,耐人寻味。世间万物,错综纷繁,在对立之中存在统一,通过繁多的现象可以窥见单一的本质。诗人采撷极为常见的事物,透过诗意的语言来揭示深刻的哲理。

环节三 合 作 探 究 一、朗读诗歌,领悟思想。 1.朗读诗歌,结合题目说说作者是如何表现“统一”这个思想的? 所有的叶与一片叶,所有的花与一朵花,所有的树与一棵树,它们都是多对一的关系,“多”与“一”本是对立的关系,但是作者在此用“是”字将其等同起来,用对立物表现了“统一”的思想。 2.作者为什么认为“多”就是“一”呢?为什么说“繁多是个谎言”?请你结合作者的回答谈谈你对这句话的理解。 作者认为“一切果实并无差异”,因此“繁多是个谎言”。作者先写到了花,又写到了叶,然而花、叶不论它们拥有怎样的万象姿态,它们的本质是为了结出果实,而果实的本质又是为了生命的传递。从这点上看,所有的花、叶、果实都有着自己的本质,且就生命传承的角度而言,这本质也并无不同。因此,繁多是众多生物存在的表象,它们的本质都是相同的。 二、再读诗歌,深入探究。 1.有人说:“因为所有的叶都是这一片叶,所以认识了这一片叶也就能对所有的叶有所认识。”你认同这个观点吗?请说说你的看法。 示例:我认同这个观点,因为所有的叶都有着叶的共同本质。将零散的事物化繁多为统一,通过事物现象归结出事物的本质,从而达到对事物更清晰的认识,这也是人类本身就存在的认知规律。 三、探究写作特色。 这首诗蕴含深刻的哲理,作者用诗意的语言将深刻的哲理诠释得浅显易懂,通俗晓畅。例如,作者将所有的叶与一片叶,所有的花与一朵花,所有的树与一棵树,用“是”字将其等同起来,揭示了“多”与“一”看似对立的关系,其本质是统一的哲理,点明主旨。

环节四 点 拨 归 纳 文章 主旨 诗人以树叶、花朵、果实为意象,形象的阐明了现象与本质的道理,指出不要被众多的表面现象迷惑,要认清事物的本质。

教学 板书 统一 聂鲁达 《统一》—哲理:对立之中存在统一

环节五 拓展延伸 1.阅读有关聂鲁达的作品,了解聂鲁达诗歌的两大主题。 2.搜集阅读其他蕴含哲理的诗歌作品,感受哲理诗的特点

教学反思

对《短诗五首》的讲解,基本上达到预期目的,现将成功与不足之处反思如下: 成功之处:依照教学目标,循序渐进,一步步地引导学生体会、感受并理解五首短诗的内在主旨,将学生比较难以理解的内容深入浅出地讲解出来,收到了比较好的效果。 不足之处:对“五四”时期以来的白话新诗的对比阅读,受限于学生的知识面和对特定历史背景的了解不足,并没有展开细品,讲解得比较宽泛,学生没有形成清晰明确的见解,收效不大。

教学目标 知识与技能 诵读诗歌,把握诗歌的主要内容。结合写作背景,理解五首短诗的主旨和情感。

过程与方法 体会诗歌的情景、意蕴和诗人的思想感情,理解诗的主旨。分析诗歌的语言,感受诗歌的意境美和画面感。

情感、态度 与价值观 体会诗人独立不倚的坚强性格和奋斗精神或对友人的深切追思;理解人世间万物相互依存的哲理内涵或相互对立、统一的关系;感悟诗人对国家前途命运的担忧。

学习 重点 诵读、理解诗歌内容。揣摩诗歌语言,品味诗句的丰富内涵。

学习 难点 对比阅读这几首诗,理解早期白话新诗的共同特点。

学法 指导 多媒体辅助教学法;朗读法;自主学习法;合作交流发。

教学过程

教学环节 教 学 内 容

环节一 新 课 导 入 《月夜》 唐诗宋词,经典“咏”流传;现代诗,风格独特别样红。同学们或许有过这样的感受:现代诗以清新隽永的语言,含蓄优美的意境成为人们心灵栖息的港湾,情感自然流淌的洼地。今天就让我们一起徜徉在现代诗这片水草丰美的天地,分享诗人沈尹默在霜风寒月的冬夜的遐想,倾听诗人戴望舒在拜谒友人墓时寂寞地倾诉。

环节二 自 主 学 习 一、助学资讯 1.作者简介:沈尹默(1883-1971),原名君默,杰出的学者、诗人、书法家。五四运动时期,沈尹默作为北大名教授,和鲁迅、陈独秀等人轮流主编《新青年》杂志。 2.背景介绍:1917年,正是近代中国历史上最黑暗的年代,最混乱的年代,却也是思想和文化最迸发的时代,也就是在这样的环境下,新诗诞生了。新诗之“新”首先在于其精神和灵魂的新,即思想的现代性,追求“科学”与“民主”,人的个体的觉醒,思想解放、个性独立遂成为这一时代的普遍追求。概而言之,国人有了主体意识。 例如这首《月夜》,不仅是新诗诞生的一个标志,也是真正的新文学诞生的标志。

环节二 自 主 学 习 二、整体感知 1.多媒体出示《月夜》,教师播放朗读音频,配乐范读,学生听后描述自己想象的画面。 2.这首诗描绘了哪些意象?营造了怎样的氛围? 霜风、月光、一株顶高的树,营造了霜风寒月的幽静氛围。

环节三 合 作 探 究 一、品读诗歌,体会感情。 1.这首小诗描绘了一幅月夜图景,请用你自己的语言将这幅月夜图描绘出来。 霜风呼呼地吹着,月光明明地照着。霜风寒月的冬夜中,顶天立地的高树与独立不倚的“我”并排站立着,充满了美的意蕴。 2.这是一首很隐晦的诗,看似是纪实,简单地描写记录当时的某种场景,但这又何尝不是对当时现状的描写?请你结合这首诗的写作背景,说说对这首诗的象征意象的理解。 象征意象:这首诗反映了五四运动之前的一个社会侧面——半封建半殖民地中国的某种社会相。“一株顶高的树”象征着古老的观念,传统、 稳健、 根基深厚、固执而迂腐。“并排立着”是思想的并立。“没有靠着”是挣脱,是倔强,也是追求独立。“我和一株顶高的树并排立着,却没有靠着”象征着诗人独立不倚的坚强性格和奋斗精神。 二、探究写作特色。 《月夜》在艺术上的突出特点是意境的创造,显得清新质朴,含而不露。四句诗含义很广,没有半个字的说教;且诗中的主体情绪与客观意象融为一体,创构出浑整的画面与意境氛围。此外,诗以动词“照”“靠”押韵,却在每行诗末缀以一个轻声词尾“着”,使语气委婉,节奏舒缓自然,富有散文之美。

环节四 点 拨 归 纳 文 章 主 旨 在严寒下不妥协,在孤独中不退缩,这首诗表现了“五四”时期觉醒的一代知识分子追求独立自由、崇尚光明的意识和探索真理的精神与人格。

教 学 板 书 月夜 沈尹默 意象——烘托——主旨 与树并立

环节五 拓展延伸 课下搜集诗人写这首诗时所处年代的相关历史资料,了解这个时期诗歌的特点。

教学环节 教 学 内 容

环节一 新课导入 《萧红墓畔口占》

环节二 自 主 学 习 一、助学资讯 1.作者简介:戴望舒(1905—1950),现代著名诗人。1929年4月,出版第一本诗集《我的记忆》,其中《雨巷》传诵一时,因而有“雨巷诗人”之誉。1941年底被日寇逮捕入狱。在狱中写下《狱中题壁》《我用残损的手掌》《等待》等著名诗篇。 2.背景介绍:戴望舒与萧红友情深厚。1940年1月,二人在香港首次晤面,却是一见如故。在太平洋战争爆发之际,萧红生病却得不到正常的治疗,死在极度混乱的香港,年仅31岁。这对于当时同样在香港坚持抗日的友人戴望舒来说,自然是一个极大的刺激。这首诗是戴望舒在被日本人释放后拜谒萧红墓时所作。“口占”,说明这是随口吟成。 3.补充介绍萧红的情况:萧红(1911-1942),原名张廼莹,中国近现代成就很大的女作家,“民国四大才女”(吕碧城、萧红、石评梅、张爱玲)之一,被誉为“30年代文学洛神”。萧红老家在黑龙江省哈尔滨市呼兰区,她很早就从东北逃亡进关,辗转呼号,1932年开始文学创作,用自己的笔投入了抗日的洪流,1935年发表成名作《生死场》,晚期的主要作品有《呼兰河传》。 二、整体感知 1.多媒体出示《萧红墓畔口占》。 2.教师范读,学生听读。 3.学生自由朗读,体会诗中表达的感情。 4.诗歌文本中的“你”和“我”分别指谁?二者之间是什么关系? “我”指作者,“你”指萧红;萧红是作者志同道合、友情深厚的知音。

环节三 合 作 探 究 一、理解诗歌,深入赏析。 这是一首“伟大的诗篇”,诗句简短却意味深长。请品味诗句中加点的词语,体会诗中的情感表达。 (1)走六小时寂寞的长途。 “六小时”说明时间之长,“长途”说明距离之远,强调“六小时”和“长途”,是写实,更隐指诗人对已故者友谊的深厚和诚挚。“寂寞”既是诗人当时的实际感受,又是诗人长期以来心境的真实写照,是诗篇最主要的感情基调。 (2)到你头边放一束红山茶。 不说“墓畔”而说“头边”,蕴藏着诗人痛惜她的早逝,希望她仍然活着,幻想她只不过是暂时安睡等丰富复杂的感情。“红山茶”寄托作者对她的深情悼念,也象征她山茶花般热烈、红艳的生命。 (3)我等待着,长夜漫漫。 “长夜漫漫”,写出这种“等待”的漫长、痛苦、难以忍受,也隐喻萧红的生命正是在这漫漫长夜中被摧残的。 (4)你却卧听着海涛闲话。 “却”字,表示诗人与友人虽然天人永隔,逝者却自有其穿透世事的安详与达观。听“海涛闲话”,海陪伴着逝者,虽仍然不免寂寞,但灵魂却超然静观、从容安详,道尽作者的人生感悟。

环节三 合 作 探 究 二、归纳艺术特色,感受结构之美。 本诗语言朴素、洗练又富于质感。此外,这首诗篇的层次分明,结构和谐,外在的平和与内在的情感张力互相支撑,时间的连续展开,心情的慢慢沉郁,生者与逝者的对话,在空旷的世界中相互呼应。

环节四 点 拨 归 纳 文章 主旨 这首诗通过叙写诗人拜谒女作家萧红墓的情形,表达了诗人对友人深沉追思和缅怀之情,也饱含着二者之间真挚深厚、纯真的友情。

教 学 板 书 萧红墓畔口占 戴望舒

环节五 拓展 延伸 在学习这首诗的过程中,我们看到了戴望舒和萧红之间的深厚友谊,说一说我们还学过哪些描述友情的诗句,不少于五句。

教学环节 教 学 内 容

环节一 新 课 导 入 《断章》 有句话这样说道:“有心栽花花不开,无心插柳柳成荫。”今天我们要学习的这首诗—《断章》,选自卞之琳的《鱼目集》,写于1935年10月,是诗人的重要代表作之一。据诗人自己说,这首诗本来是一首诗中的四句,因只有这四句诗人感到满意才保留下来,自成一篇。不料这首诗竟成了诗人流传最广,最有代表性的一首。现在就让我们一起走进这首诗——《断章》。

环节二 自 主 学 习 一、助学资讯 1.作者简介:卞之琳(1910-2000),江苏海门人,现当代诗人(“汉园三诗人”之一)、翻译家。曾用笔名季陵、薛林等。抗战期间在各地任教,为中国的文化教育事业做了很大贡献。被公认为是新文化运动中重要的诗歌流派新月派和现代派的代表诗人。《断章》是他不朽的代表作。 2.背景介绍:《断章》创作于1935年10月,是一首精致的哲理诗。据作者自云,这四行诗原在一首长诗中,但全诗仅有这四行使他满意,于是抽出来独立成章,标题由此而来。 二、整体感知 1.听范读录音,注意朗读的感情基调和节奏。 2.自由朗读,读准字音,理解诗歌大意。

环节三 合 作 探 究 一、朗读诗歌,合作探究 1.诗歌共四行,形成四个美丽而形象的画面。这四个画面之间又有什么联系呢? 前两个画面,“你站在桥上看风景” “看风景的人在楼上看你”,“桥上”“楼上”这两个地点,表面看来似乎互不相关,却因为“看风景”这个动作发生了联系。后两个画面,“明月装饰了你的窗子”“你装饰了别人的梦”,“窗子”与“梦”互不相关,却在“装饰”这一点上又发生了联系。十分平常的生活画面,几个毫不相关的事物,经过诗人精心构思与组合,变得十分耐人寻味。 2.从诗人描绘的四个相互联系的画面中,你得出了什么道理? 人可以看风景,也可以成为别人的风景;明月可以装饰你的窗子,你也可以去装饰别人的梦,人生可以互相装饰,事物之间是相互依存的。 3.结合你对诗歌的理解,说说这首诗表达了怎样的哲理内涵。 世间万物本来就是相互关联、互相依存的,人与人之间、物与物之间,不论自觉与不自觉,都有可能产生这样或那样的联系。 二、再读诗歌,分析写作特色 该作品含蓄蕴藉,语言却极朴素、平实,蕴含着深刻的人生哲理。这首诗虽只短短4行,却试图用简明的意象阐释深刻的道理。诗人通过对“风景”的刹那间感悟,涉及了“相对性”的哲理命题。“你站在桥上看风景”,而相对于楼上的人来说,桥上的“你”就是他们眼中的风景,他们“在楼上看你”。“明月装饰了你的窗子”,而相对于梦见“你”的人来说,“你”则像窗外的明月一样,“装饰”了他们的“梦”。

环节四 点 拨 归 纳 文 章 主 旨 诗人通过描绘四幅人物与事物之间的剪影,带给我们丰富的哲思。启迪我们:事物之间相互依存、相互转化、并不是绝对和孤立存在的。

教学 板书 断章 卞之琳 《断章》——哲理:世间万物相互依存

环节五 拓展延伸 诗中有画,这是多数诗歌所共有的一个特点。请结合这首诗中的意象,展开丰富的联想和想象,描绘出属于你心中的那一幅优美图画,不少于150字。

教学环节 教 学 内 容

环节一 新课导入 《风雨吟》

环节二 自 主 学 习 一、助学资讯 1.作者简介:芦荻(1912—1994),著名诗人。原名陈培迪,广东省南海县西樵镇人。出版的诗集主要有《桑野》《驰驱集》《田园新歌》《海南颂》《荻花集》等。 2.背景介绍:这首诗写于 20 世纪 40年代初期。那是一个风雨飘摇的年代。芦荻久居南国,对中国南方的大风大雨十分熟悉。他将自然的风雨、社会的风雨以及心中的风雨融合在一起,揭示出“我们”所面对的不仅仅是自然的风雨,更是社会的、人生的风雨,鼓励人们敢于搏击风雨。

环节二 自 主 学 习 三、整体感知 1.听范读录音,注意朗读的感情基调和节奏。 2.自由朗读,读准字音,理解诗歌大意。 3.如何理解本诗的标题? 标题中的“风雨”点明环境或背景,可实指自然风雨,也可虚指社会的风雨或人生的风雨。“吟”,吟诵。这是一首作者身处“风雨”中吟诵的诗歌。

环节三 合 作 探 究 一、朗读诗歌,品味画面美。 1.这首小诗描绘了一幅月夜图景,请用你自己的语言将这幅月夜图描绘出来。这首诗虽然只有短短六行,画面感却很强,请结合诗中一些关键的词,如“卷”“奔”“海”“舟”“舵手”等等,想象出画面并做描绘。 “风”“雨”从大地“卷来”“奔来”,气势十足,风雨中的大地看起来像是波涛起伏的海面,大地上的“房舍”,就像海面上飘摇不定的舟船;“我”面对“大地的海”,要敢于像年轻的舵手一样,树立强烈的责任感,拯救在风雨中飘摇的祖国。 二、再读诗歌,深入理解。 1.开头两句“风从大地卷来,雨从大地奔来”中的“卷”“奔”二字有什么表达效果? “卷”“奔”这两个动词极为生动,描绘出了“大地”动荡的、不安定的和被裹挟着的颇有气势的冲过来的动态。 2.诗歌之中的“风”“雨”仅指自然界的风雨吗?还有什么象征意义?“大地”又有什么深层内涵? 诗歌中的“风”“雨”,不仅仅是指自然界中的风雨,对于“我”这样一个“年轻”没有人生阅历与生活经验的“舵手”来说,它们也象征着人生的坎坷与遭遇。这首诗作于二十世纪四十年代,这里遭受“风雨”侵袭的“大地”指的是当时风雨如晦的中国局势。这样来说,“风雨”又有了更深层次的含义:当时的中国社会所承受的苦难。 3.面对这样的“大地”,“我”又是一个怎样的形象? “我”作为一个有志向的敢于像舵手一样乘风破浪的有为青年,面对苦难中的祖国,产生了强烈的责任感、使命感和对中国社会前途、对民族命运的深深的担忧。 三、探究写作特色。 《风雨吟》这首诗虽然只有短短的六句,但意象丰富,意境深邃,并借此表达出了诗人的情怀。例如,诗歌选取意象“大地”“风”“雨”一起构成了一种气势恢宏、惊心动魄甚至让人有些畏惧的意境,加之“卷”“奔”两个动词的巧妙运用,让读者可以从这声势浩大的气势中想象到风雨的狂啸怒吼,联想到风雨如晦的国家局势,由此引发诗人决心要像舵手一样乘风破浪,拯救苦难中的祖国,流露出对国家前途命运的关心。

环节四 点 拨 归 纳 文 章 主 旨 诗人通过描绘暴风骤雨摧折下大地被淹没的景象,展现了“我” 愿做年轻舵手的决心,表达出一种战胜风雨,一往无前的决心,充分体现了“我”面对风雨的勇气和责任感。

教 学 板 书 风雨吟 芦荻 风—卷来 “我” 战胜风雨 (

风雨吟

) 雨—奔来 郊原—如海 做舵手 一往无前 房舍—如舟

环节五 拓展延伸 1.请仿照《风雨吟》写一首《秋风吟》,注意设置动景和静景。 2.用自己的话来描述《风雨吟》展示的画面,不少于200字

教学环节 教 学 内 容

环节一 新课导入 《统一》

环节二 自主 学习 一、助学资讯 1作者简介:聂鲁达(1904—1973),智利当代著名诗人。13岁开始发表诗作,1923年发表第一部诗集《黄昏》,1924年发表成名作《二十首情诗和一支绝望的歌》,自此登上智利诗坛。获1971年诺贝尔文学奖。

环节二 自 主 学 习 二、整体感知 1.听范读录音,注意朗读的感情基调和节奏。 2.自由朗读,读准字音,理解诗歌大意。 3.如何理解本诗的标题? 诗歌题目言简意赅,意味深长,蕴含深刻的哲理,耐人寻味。世间万物,错综纷繁,在对立之中存在统一,通过繁多的现象可以窥见单一的本质。诗人采撷极为常见的事物,透过诗意的语言来揭示深刻的哲理。

环节三 合 作 探 究 一、朗读诗歌,领悟思想。 1.朗读诗歌,结合题目说说作者是如何表现“统一”这个思想的? 所有的叶与一片叶,所有的花与一朵花,所有的树与一棵树,它们都是多对一的关系,“多”与“一”本是对立的关系,但是作者在此用“是”字将其等同起来,用对立物表现了“统一”的思想。 2.作者为什么认为“多”就是“一”呢?为什么说“繁多是个谎言”?请你结合作者的回答谈谈你对这句话的理解。 作者认为“一切果实并无差异”,因此“繁多是个谎言”。作者先写到了花,又写到了叶,然而花、叶不论它们拥有怎样的万象姿态,它们的本质是为了结出果实,而果实的本质又是为了生命的传递。从这点上看,所有的花、叶、果实都有着自己的本质,且就生命传承的角度而言,这本质也并无不同。因此,繁多是众多生物存在的表象,它们的本质都是相同的。 二、再读诗歌,深入探究。 1.有人说:“因为所有的叶都是这一片叶,所以认识了这一片叶也就能对所有的叶有所认识。”你认同这个观点吗?请说说你的看法。 示例:我认同这个观点,因为所有的叶都有着叶的共同本质。将零散的事物化繁多为统一,通过事物现象归结出事物的本质,从而达到对事物更清晰的认识,这也是人类本身就存在的认知规律。 三、探究写作特色。 这首诗蕴含深刻的哲理,作者用诗意的语言将深刻的哲理诠释得浅显易懂,通俗晓畅。例如,作者将所有的叶与一片叶,所有的花与一朵花,所有的树与一棵树,用“是”字将其等同起来,揭示了“多”与“一”看似对立的关系,其本质是统一的哲理,点明主旨。

环节四 点 拨 归 纳 文章 主旨 诗人以树叶、花朵、果实为意象,形象的阐明了现象与本质的道理,指出不要被众多的表面现象迷惑,要认清事物的本质。

教学 板书 统一 聂鲁达 《统一》—哲理:对立之中存在统一

环节五 拓展延伸 1.阅读有关聂鲁达的作品,了解聂鲁达诗歌的两大主题。 2.搜集阅读其他蕴含哲理的诗歌作品,感受哲理诗的特点

教学反思

对《短诗五首》的讲解,基本上达到预期目的,现将成功与不足之处反思如下: 成功之处:依照教学目标,循序渐进,一步步地引导学生体会、感受并理解五首短诗的内在主旨,将学生比较难以理解的内容深入浅出地讲解出来,收到了比较好的效果。 不足之处:对“五四”时期以来的白话新诗的对比阅读,受限于学生的知识面和对特定历史背景的了解不足,并没有展开细品,讲解得比较宽泛,学生没有形成清晰明确的见解,收效不大。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读