1.3地球的圈层结构课件(45张)

文档属性

| 名称 | 1.3地球的圈层结构课件(45张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 9.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-04-04 17:45:20 | ||

图片预览

文档简介

(共45张PPT)

第三节 地球的圈层结构

地震和地震波

地球的内部圈层

地球的外部圈层

本节简介

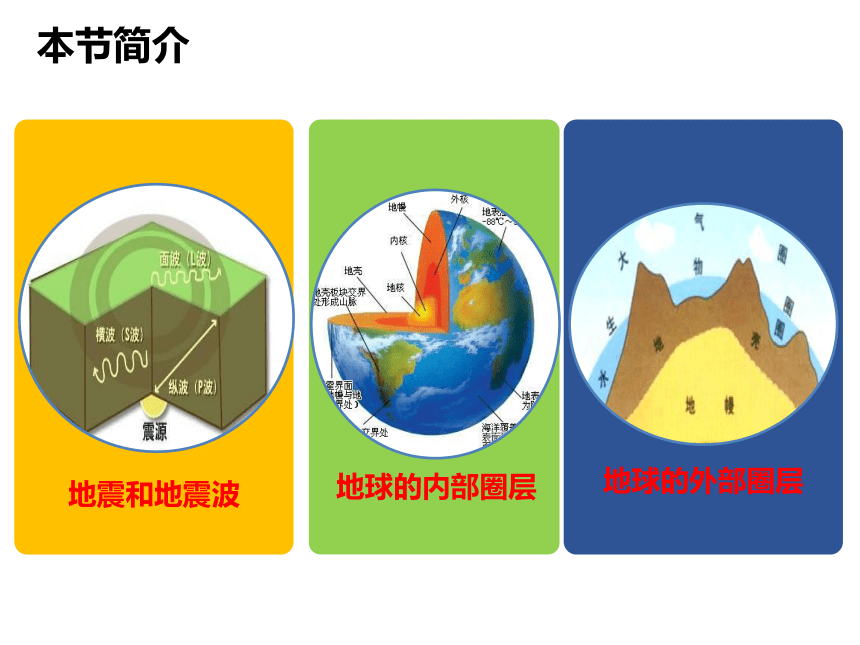

地震:是地壳快速释放能量过程中造成的地面震动,是一种危害和影响巨大的自然灾害

地震属于自然灾害中的地质灾害

2017年8月8日21时19分46秒,四川九寨沟发生地震。震中位于四川阿坝州九寨沟县漳扎镇,震级为M7.0级,震源深度20千米。

地震和地震波

中国的地震灾害多发原因?

地中海-喜马拉雅地震带

环太平洋地震带

地震和地震波

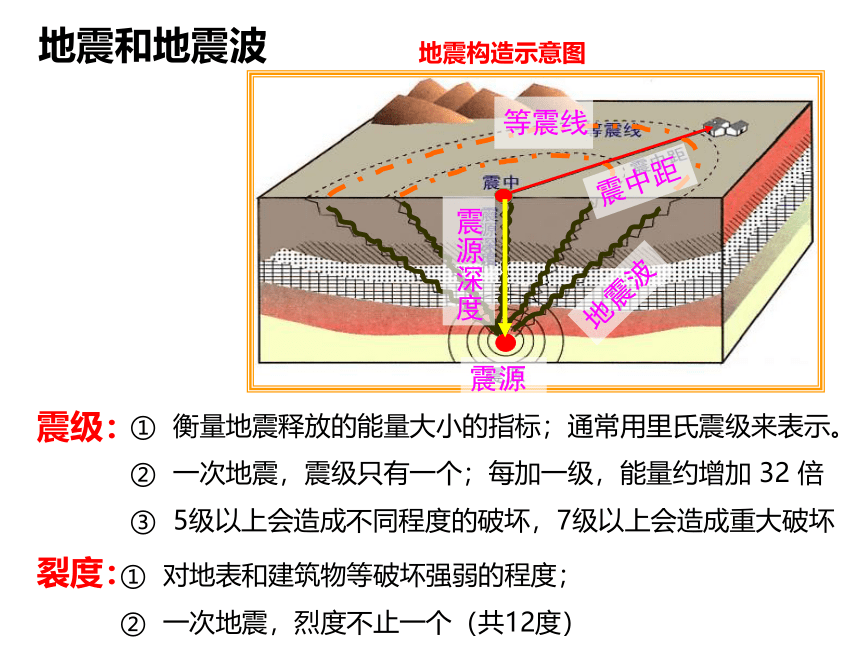

震源

震中距

震源深度

地震波

地震构造示意图

震级:

衡量地震释放的能量大小的指标;通常用里氏震级来表示。

一次地震,震级只有一个;每加一级,能量约增加 32 倍

5级以上会造成不同程度的破坏,7级以上会造成重大破坏

等震线

对地表和建筑物等破坏强弱的程度;

一次地震,烈度不止一个(共12度)

裂度:

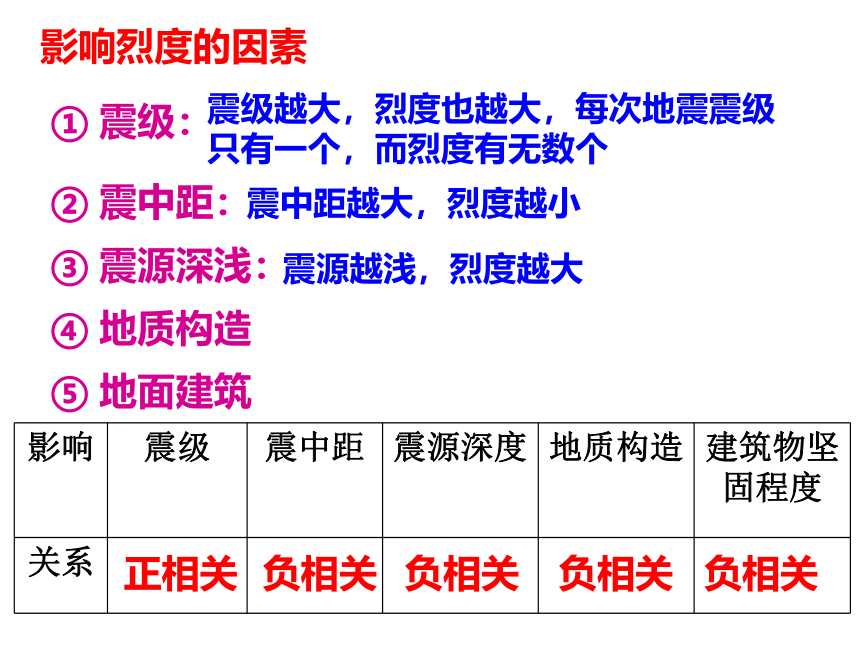

影响烈度的因素

震级:

震级越大,烈度也越大,每次地震震级只有一个,而烈度有无数个

震中距:

震中距越大,烈度越小

震源深浅:

震源越浅,烈度越大

地质构造

地面建筑

影响 震级 震中距 震源深度 地质构造 建筑物坚固程度

关系

正相关

负相关

负相关

负相关

负相关

针对练习:

关于地震的叙述正确的是( )

A.地震发生时,破坏最严重的地点为震源

B.同一次地震不同地点测到的震级不同,说

明一次地震有多个震级

C.地震无论大小都有一定的破坏性

D.大部分地震的发生与地质构造有关

D

地震波

当地震发生时,地下岩石受到强烈的冲击,产生弹性震动,并以波动的形式向四周传播,这种弹性波叫地震波

含义:

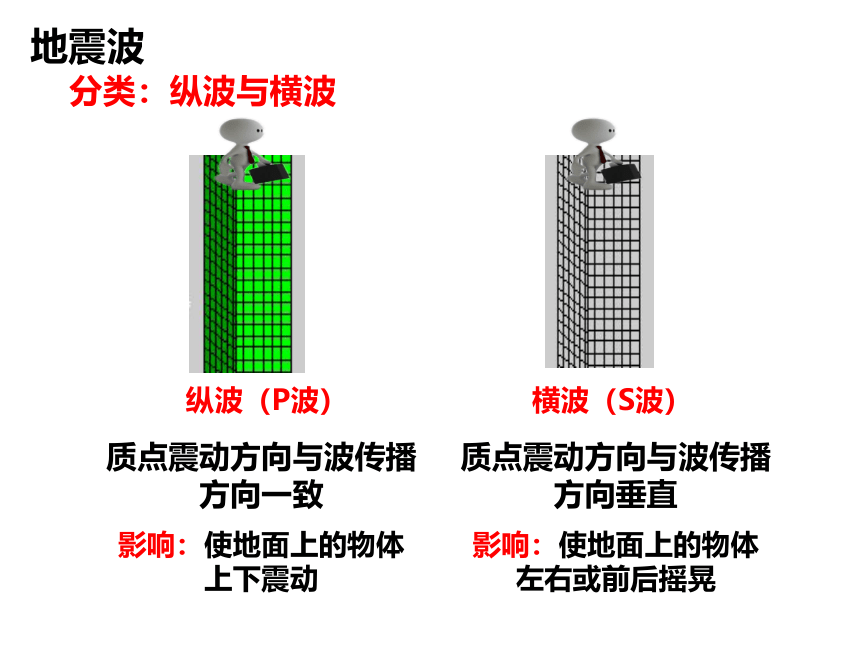

纵波(P波)

分类:纵波与横波

横波(S波)

质点震动方向与波传播方向一致

影响:使地面上的物体上下震动

质点震动方向与波传播方向垂直

影响:使地面上的物体左右或前后摇晃

地震波

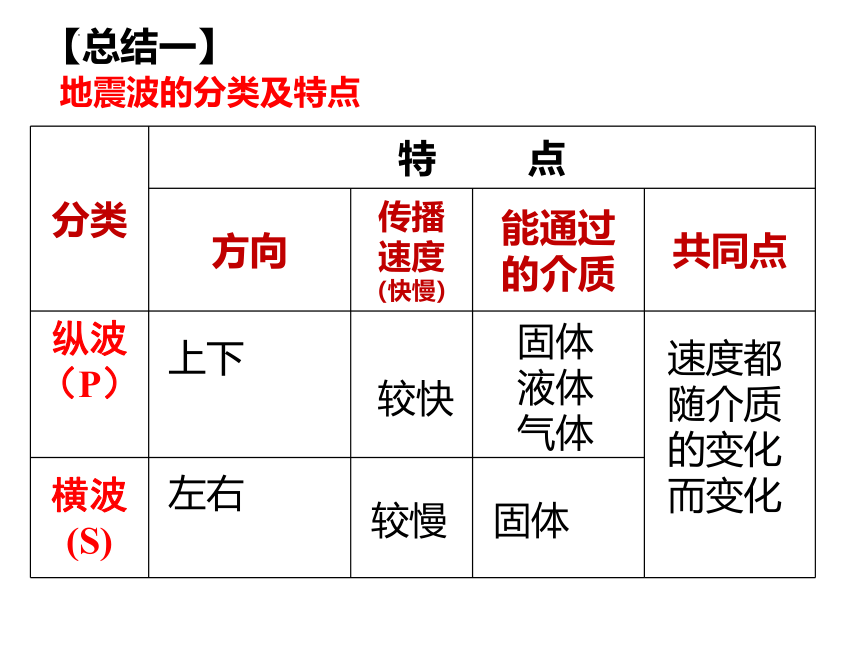

【总结一】

分类 特 点

方向 传播 速度 (快慢) 能通过 的介质 共同点

纵波(P)

横波(S)

上下

左右

较快

较慢

固体

液体

气体

固体

速度都随介质的变化而变化

地震波的分类及特点

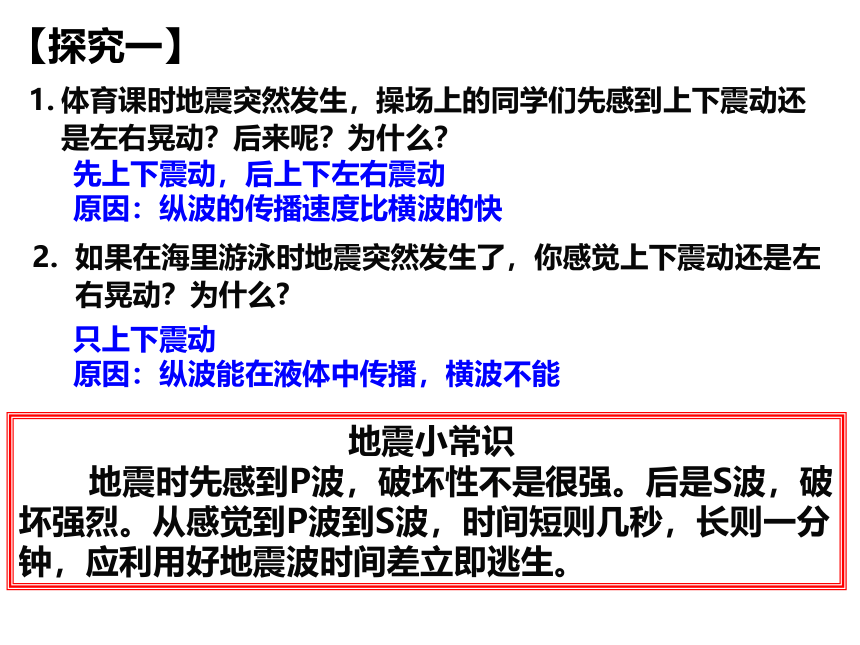

先上下震动,后上下左右震动

原因:纵波的传播速度比横波的快

只上下震动

原因:纵波能在液体中传播,横波不能

地震小常识

地震时先感到P波,破坏性不是很强。后是S波,破坏强烈。从感觉到P波到S波,时间短则几秒,长则一分钟,应利用好地震波时间差立即逃生。

【探究一】

体育课时地震突然发生,操场上的同学们先感到上下震动还是左右晃动?后来呢?为什么?

如果在海里游泳时地震突然发生了,你感觉上下震动还是左右晃动?为什么

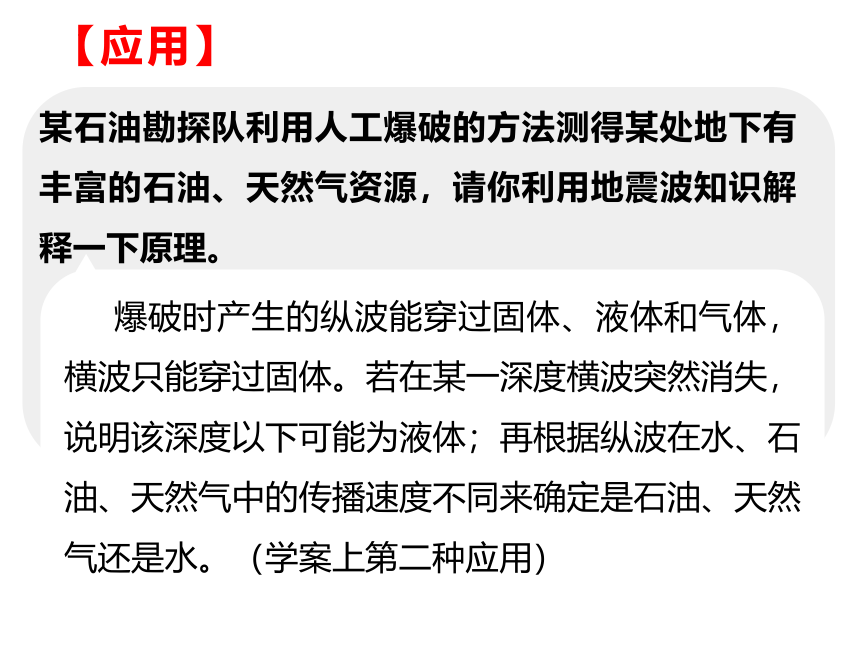

某石油勘探队利用人工爆破的方法测得某处地下有丰富的石油、天然气资源,请你利用地震波知识解释一下原理。

爆破时产生的纵波能穿过固体、液体和气体,横波只能穿过固体。若在某一深度横波突然消失,说明该深度以下可能为液体;再根据纵波在水、石油、天然气中的传播速度不同来确定是石油、天然气还是水。(学案上第二种应用)

【应用】

【思考一】

A. 先上下颠簸,后左右摇晃

B. 先左右摇晃,后上下颠簸

C. 纵波,上下颠簸

D. 横波,左右摇晃

某地地下30km处发生地震,这时:

地面上的人会感觉到( );

附近的飞鸟和池塘里的游鱼会感觉到:( )

A

C

地球的内部圈层

划分依据——地震波的传播速度

内部圈层:地壳、地幔、地核

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

3

6

9

12

15

深度:km

速度:km/s

地壳

地幔

外核

内核

17km

2900km

莫霍界面

古登堡界面

地震波的传播速度与地球内部圈层的划分

在莫霍界面和古登堡界面,地震波波速如何变化?

1

——波速明显增加 (Vs < Vp)

——横波消失,纵波减速

莫霍面

古登堡面

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

3

6

9

12

15

深度:km

速度:km/s

地壳

地幔

外核

内核

17km

2900km

莫霍界面

古登堡界面

地震波的传播速度与地球内部圈层的划分

物质组成或状态(介质)发生了变化

在莫霍界面和古登堡界面,地震波波速突然变化说明了什么问题?

2

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

3

6

9

12

15

深度:km

速度:km/s

地壳

地幔

外核

内核

17km

2900km

莫霍界面

古登堡界面

地震波的传播速度与地球内部圈层的划分

地幔是固体,外核是液体

请推测地幔和地核的物质状态

3

地壳

地幔

外核

内核

17km

2900km

莫霍界面

古登堡界面

地幔

地 壳

地壳平均厚度17千米,大陆地壳较厚,平均厚度约 39~41 千米(33千米),高山、高原地区(如青藏高原)地壳最厚处可达 70 千米;大洋地壳较薄,平均厚度为 5~10 千米(6千米)

(1)位置:地面以下莫霍面以上

(2)厚度:17km/33km/6km

地壳厚度的变化有什么规律?

厚度不均,海拔越高,地壳越厚

地 壳

(4)地壳可分为哪两层? 它们的分布有什么不同?

硅镁层

硅铝层

不连续分布,在大洋底部消失

连续分布

(3)组成:由90多种化学元素组成,主要组成为氧、硅、铝,

硅酸盐类矿物在地壳中分布最广

岩石圈:地壳和上地幔顶部(软流层以上)

软流层:上地幔的上部

地幔

地幔的范围、深度、组成

分层

软流层的位置

岩石圈的范围

地核

地核的范围、深度

组成物质

分层

外核:呈液体或熔融态,横波不能通过

内核:呈固态,纵波速度突然增加

地壳

莫霍界面

古登堡界面

地幔

外核

内核

地壳

地幔

莫霍界面

古登堡界面

地核

帮助记忆

地球的外部圈层:

通常把地壳表层以外的由大气、水体和生物组成的自然界,划分为大气圈、水圈和生物圈三个圈层,其中生物圈占有大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的上部。统称为地球的外部圈层。

生物圈

大气圈

水圈

大气圈

组成:包裹地球的气体层,主要成分是氮和氧

密度:随着高度增加,大气的密度迅速减小

意义:地球生命生存的基础条件之一

组成:液态水、固态水和气态水

分类:海洋水、大气水、陆地水和生物水

意义:陆地水与人类社会的关系最为密切,它主要可分为地表水和地下水

水圈

陆地内循环(内流区)

海陆间 循环 (外流区)

海上内循环

-----

-----

—— 连续但不规则的圈层

生物圈

—— 地球上所有生物及其生存环境的总称

生物圈

大气圈

水圈

1.概念:由地球表层生物及其生存环境构成的圈层

2.范围:包括大气圈的底部,水圈的全部,岩石圈的上部

3.核心部分:地上100米,水面以下200米内

4.意义:大气圈、水圈、生物圈与岩石圈相互联系、相互渗透,共同构成人类赖以生存和发展的自然环境

想一想:生物圈与其他圈层比,有何不同?

①其他圈层是无机物组成的,而生物圈是由生物构成的,是一个非常活跃的圈层

②其他圈层都具有相对独立的空间结构,而生物圈则渗透于其他圈层之中,形成一个特殊的结构

地球外部圈层之间有无明显界限?相互之间有什么关系?

各外部圈层之间相互渗透、相互制约,

形成人类赖以生存和发展的自然环境。

大 气 圈

水 圈

大 气 圈

生 物 圈

岩石圈

C

大

气

圈

A

B

生物圈

水圈

岩石圈

理论依据

生物圈包含:

大气圈的底部、

水圈的全部、

岩石圈的上部

【思考探究】

读地球四个圈层构成示意图,分析A、B、C分别代表什么圈层?

地球的圈层结构

内部圈层

外部圈层

划分依据

组成

地震波

波

波

界面

界面

纵

横

地壳

地幔

地核

莫霍

古登堡

大气圈

水圈

生物圈

小结

【随堂练习】

1.有关地震波的叙述正确的是( )

A .地震波是一种无线电波

B .纵波传到古登堡面时完全消失

C .纵波和横波传播速度在莫霍面都明显减少

D .从震源发生的地震波,纵波比横波先到达地面

2.有关岩石圈的叙述,正确的是( )

A.岩石圈属于地壳的一部分,是由岩石构成的

B.岩石圈属于上地幔的一部分

C.岩石圈与生物圈关系密切

D.岩石圈的上部是软流层

D

C

3.地震发生时,坐在(震中上)湖中小船里的人( )

A.先感到上下颠簸,后感到左右、前后摇晃

B.只感到上下颠簸

C.先感到左右、前后摇晃,后感到上下颠簸

D.只感到左右、前后摇晃

4.在莫霍界面以下( )

A.纵波和横波传播速度都增加

B.纵波传播速度下降,横波传播速度增加

C.纵波和横波传播速度都下降

D.纵波传播速度增加,横波传播速度下降

B

A

北京时间2014年4月2日,智利西北部沿海发生8.2级地震,震源深度10公里。据此回答5~6题。

5. 地震发生时释放出巨大的能量,下列说法正确的是

A. 地震通过地震波向外释放出能量

B. 地球的内能主要来源于太阳辐射

C. 地震发生时,首先到达地面的是地震波中的横波

D. 发生在海洋中的强烈地震不会对人类产生危害

6. 这次地震的震源位于地球内部圈层中的

地幔 B. 地壳

C. 内核 D. 软流层

7. ①上下两侧名称分别为

地幔和地壳 B. 岩石圈和地壳

C. 地幔和地核 D. 地壳和地幔

8. 从地壳到地心

A. 压力越来越大 B. 温度越来越低

C. 密度越来越小 D. 波速越来越快

下图是“地震波速度和地球构造图”,据图完成7~8题。

据图及所学有关地理原理,完成9~11题。

9. b圈层的主体是

A. 河流 B. 湖泊 C. 冰川 D. 海洋

10. a、b、c、d四圈层中不断转化和循环运动

最明显的是 A. d B. b C. a D. c

11. 岩石圈的下界在

莫霍界面 B. 古登堡界面

C. 软流层上界 D. 下地幔上界

读图回答问题。

(1)莫霍界面是字母 表示的两层之间的界面,古登堡界面是字母 表示的两层之间的界面。

(2)地壳由图中字母 表示的

层次构成,主要特点是 。

(3)上地幔由图中字母 表示的层次构成。被认为岩浆发源地的层次是 层,在图中用字母 表示。图中A、B、C组成的圈层叫做 。

CDE

F、G

A、B

厚度不均和硅铝层的不连续分布状态

B、C

D

岩石圈

软流

【研究学习】除了依靠地震波,想一想还能通过哪些渠道或方法获取地球内部的信息?

改进钻探技术、

火山喷出物、温泉、喷泉等

本节结束

地壳:固态

地幔:熔融固态

外核:液态

内核:固态

【总结二】

在莫霍界面处,地震波的速度变化?

在古登堡界面处,地震波的速度变化?

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

3

6

9

12

15

深度:km

速度:km/s

地壳

地幔

外核

内核

17km

2900km

莫霍界面

古登堡界面

莫霍界面:P、S波速都明显增加;

古登堡界面:P波速急剧下降(后增大),S波完全消失,介质由固态变为液态

结论:

地壳:固态

地幔:熔融固态

外核:液态

内核:固态

大陆地壳较厚,平均厚度约 39~41 千米,高山、高原地区(如青藏高原)地壳最厚处可达 70 千米;大洋地壳较薄,平均厚度为 5~10 千米

讨论

地壳的厚度是不是均一的?大陆和海洋的厚度有何差异?

岩石圈和地壳的范围是否一致?在图中找到软流层的位置

圈层名称 特征 状态

地壳

1.由岩石组成的固体外壳

2.厚度不均,大洋薄,大陆厚

固态

不连续面:莫霍界面 — 深度17km

不连续面:古登堡界面 — 深度2900km

地幔

上地幔

下地幔

上地幔上部存在一个软流层

这里可能为岩浆的主要源地

固态

地核

外核

内核

固态

液态

接近液态,横波不能通过

温度、压力和密度很大

【总结三】

自1970 年起,苏联在科拉半岛进行科学钻探,其中最深的一个钻井达12 262米。它当时是世界上最深的钻井。该纪录先后被卡塔尔的油井(12 289 米)和俄罗斯的油井(12 345 米)打破。截至2016 年,科拉超深钻井的深度居世界第三位。

地球的圈层结构

内部圈层

外部圈层

划分依据

组成

地震波

波

波

界面

界面

纵

横

地壳

地幔

地核

莫霍

古登堡

大气圈

水圈

生物圈

小结

相互影响,相互制约

(最活跃

的圈层)

(两个地震带)

第三节 地球的圈层结构

地震和地震波

地球的内部圈层

地球的外部圈层

本节简介

地震:是地壳快速释放能量过程中造成的地面震动,是一种危害和影响巨大的自然灾害

地震属于自然灾害中的地质灾害

2017年8月8日21时19分46秒,四川九寨沟发生地震。震中位于四川阿坝州九寨沟县漳扎镇,震级为M7.0级,震源深度20千米。

地震和地震波

中国的地震灾害多发原因?

地中海-喜马拉雅地震带

环太平洋地震带

地震和地震波

震源

震中距

震源深度

地震波

地震构造示意图

震级:

衡量地震释放的能量大小的指标;通常用里氏震级来表示。

一次地震,震级只有一个;每加一级,能量约增加 32 倍

5级以上会造成不同程度的破坏,7级以上会造成重大破坏

等震线

对地表和建筑物等破坏强弱的程度;

一次地震,烈度不止一个(共12度)

裂度:

影响烈度的因素

震级:

震级越大,烈度也越大,每次地震震级只有一个,而烈度有无数个

震中距:

震中距越大,烈度越小

震源深浅:

震源越浅,烈度越大

地质构造

地面建筑

影响 震级 震中距 震源深度 地质构造 建筑物坚固程度

关系

正相关

负相关

负相关

负相关

负相关

针对练习:

关于地震的叙述正确的是( )

A.地震发生时,破坏最严重的地点为震源

B.同一次地震不同地点测到的震级不同,说

明一次地震有多个震级

C.地震无论大小都有一定的破坏性

D.大部分地震的发生与地质构造有关

D

地震波

当地震发生时,地下岩石受到强烈的冲击,产生弹性震动,并以波动的形式向四周传播,这种弹性波叫地震波

含义:

纵波(P波)

分类:纵波与横波

横波(S波)

质点震动方向与波传播方向一致

影响:使地面上的物体上下震动

质点震动方向与波传播方向垂直

影响:使地面上的物体左右或前后摇晃

地震波

【总结一】

分类 特 点

方向 传播 速度 (快慢) 能通过 的介质 共同点

纵波(P)

横波(S)

上下

左右

较快

较慢

固体

液体

气体

固体

速度都随介质的变化而变化

地震波的分类及特点

先上下震动,后上下左右震动

原因:纵波的传播速度比横波的快

只上下震动

原因:纵波能在液体中传播,横波不能

地震小常识

地震时先感到P波,破坏性不是很强。后是S波,破坏强烈。从感觉到P波到S波,时间短则几秒,长则一分钟,应利用好地震波时间差立即逃生。

【探究一】

体育课时地震突然发生,操场上的同学们先感到上下震动还是左右晃动?后来呢?为什么?

如果在海里游泳时地震突然发生了,你感觉上下震动还是左右晃动?为什么

某石油勘探队利用人工爆破的方法测得某处地下有丰富的石油、天然气资源,请你利用地震波知识解释一下原理。

爆破时产生的纵波能穿过固体、液体和气体,横波只能穿过固体。若在某一深度横波突然消失,说明该深度以下可能为液体;再根据纵波在水、石油、天然气中的传播速度不同来确定是石油、天然气还是水。(学案上第二种应用)

【应用】

【思考一】

A. 先上下颠簸,后左右摇晃

B. 先左右摇晃,后上下颠簸

C. 纵波,上下颠簸

D. 横波,左右摇晃

某地地下30km处发生地震,这时:

地面上的人会感觉到( );

附近的飞鸟和池塘里的游鱼会感觉到:( )

A

C

地球的内部圈层

划分依据——地震波的传播速度

内部圈层:地壳、地幔、地核

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

3

6

9

12

15

深度:km

速度:km/s

地壳

地幔

外核

内核

17km

2900km

莫霍界面

古登堡界面

地震波的传播速度与地球内部圈层的划分

在莫霍界面和古登堡界面,地震波波速如何变化?

1

——波速明显增加 (Vs < Vp)

——横波消失,纵波减速

莫霍面

古登堡面

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

3

6

9

12

15

深度:km

速度:km/s

地壳

地幔

外核

内核

17km

2900km

莫霍界面

古登堡界面

地震波的传播速度与地球内部圈层的划分

物质组成或状态(介质)发生了变化

在莫霍界面和古登堡界面,地震波波速突然变化说明了什么问题?

2

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

3

6

9

12

15

深度:km

速度:km/s

地壳

地幔

外核

内核

17km

2900km

莫霍界面

古登堡界面

地震波的传播速度与地球内部圈层的划分

地幔是固体,外核是液体

请推测地幔和地核的物质状态

3

地壳

地幔

外核

内核

17km

2900km

莫霍界面

古登堡界面

地幔

地 壳

地壳平均厚度17千米,大陆地壳较厚,平均厚度约 39~41 千米(33千米),高山、高原地区(如青藏高原)地壳最厚处可达 70 千米;大洋地壳较薄,平均厚度为 5~10 千米(6千米)

(1)位置:地面以下莫霍面以上

(2)厚度:17km/33km/6km

地壳厚度的变化有什么规律?

厚度不均,海拔越高,地壳越厚

地 壳

(4)地壳可分为哪两层? 它们的分布有什么不同?

硅镁层

硅铝层

不连续分布,在大洋底部消失

连续分布

(3)组成:由90多种化学元素组成,主要组成为氧、硅、铝,

硅酸盐类矿物在地壳中分布最广

岩石圈:地壳和上地幔顶部(软流层以上)

软流层:上地幔的上部

地幔

地幔的范围、深度、组成

分层

软流层的位置

岩石圈的范围

地核

地核的范围、深度

组成物质

分层

外核:呈液体或熔融态,横波不能通过

内核:呈固态,纵波速度突然增加

地壳

莫霍界面

古登堡界面

地幔

外核

内核

地壳

地幔

莫霍界面

古登堡界面

地核

帮助记忆

地球的外部圈层:

通常把地壳表层以外的由大气、水体和生物组成的自然界,划分为大气圈、水圈和生物圈三个圈层,其中生物圈占有大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的上部。统称为地球的外部圈层。

生物圈

大气圈

水圈

大气圈

组成:包裹地球的气体层,主要成分是氮和氧

密度:随着高度增加,大气的密度迅速减小

意义:地球生命生存的基础条件之一

组成:液态水、固态水和气态水

分类:海洋水、大气水、陆地水和生物水

意义:陆地水与人类社会的关系最为密切,它主要可分为地表水和地下水

水圈

陆地内循环(内流区)

海陆间 循环 (外流区)

海上内循环

-----

-----

—— 连续但不规则的圈层

生物圈

—— 地球上所有生物及其生存环境的总称

生物圈

大气圈

水圈

1.概念:由地球表层生物及其生存环境构成的圈层

2.范围:包括大气圈的底部,水圈的全部,岩石圈的上部

3.核心部分:地上100米,水面以下200米内

4.意义:大气圈、水圈、生物圈与岩石圈相互联系、相互渗透,共同构成人类赖以生存和发展的自然环境

想一想:生物圈与其他圈层比,有何不同?

①其他圈层是无机物组成的,而生物圈是由生物构成的,是一个非常活跃的圈层

②其他圈层都具有相对独立的空间结构,而生物圈则渗透于其他圈层之中,形成一个特殊的结构

地球外部圈层之间有无明显界限?相互之间有什么关系?

各外部圈层之间相互渗透、相互制约,

形成人类赖以生存和发展的自然环境。

大 气 圈

水 圈

大 气 圈

生 物 圈

岩石圈

C

大

气

圈

A

B

生物圈

水圈

岩石圈

理论依据

生物圈包含:

大气圈的底部、

水圈的全部、

岩石圈的上部

【思考探究】

读地球四个圈层构成示意图,分析A、B、C分别代表什么圈层?

地球的圈层结构

内部圈层

外部圈层

划分依据

组成

地震波

波

波

界面

界面

纵

横

地壳

地幔

地核

莫霍

古登堡

大气圈

水圈

生物圈

小结

【随堂练习】

1.有关地震波的叙述正确的是( )

A .地震波是一种无线电波

B .纵波传到古登堡面时完全消失

C .纵波和横波传播速度在莫霍面都明显减少

D .从震源发生的地震波,纵波比横波先到达地面

2.有关岩石圈的叙述,正确的是( )

A.岩石圈属于地壳的一部分,是由岩石构成的

B.岩石圈属于上地幔的一部分

C.岩石圈与生物圈关系密切

D.岩石圈的上部是软流层

D

C

3.地震发生时,坐在(震中上)湖中小船里的人( )

A.先感到上下颠簸,后感到左右、前后摇晃

B.只感到上下颠簸

C.先感到左右、前后摇晃,后感到上下颠簸

D.只感到左右、前后摇晃

4.在莫霍界面以下( )

A.纵波和横波传播速度都增加

B.纵波传播速度下降,横波传播速度增加

C.纵波和横波传播速度都下降

D.纵波传播速度增加,横波传播速度下降

B

A

北京时间2014年4月2日,智利西北部沿海发生8.2级地震,震源深度10公里。据此回答5~6题。

5. 地震发生时释放出巨大的能量,下列说法正确的是

A. 地震通过地震波向外释放出能量

B. 地球的内能主要来源于太阳辐射

C. 地震发生时,首先到达地面的是地震波中的横波

D. 发生在海洋中的强烈地震不会对人类产生危害

6. 这次地震的震源位于地球内部圈层中的

地幔 B. 地壳

C. 内核 D. 软流层

7. ①上下两侧名称分别为

地幔和地壳 B. 岩石圈和地壳

C. 地幔和地核 D. 地壳和地幔

8. 从地壳到地心

A. 压力越来越大 B. 温度越来越低

C. 密度越来越小 D. 波速越来越快

下图是“地震波速度和地球构造图”,据图完成7~8题。

据图及所学有关地理原理,完成9~11题。

9. b圈层的主体是

A. 河流 B. 湖泊 C. 冰川 D. 海洋

10. a、b、c、d四圈层中不断转化和循环运动

最明显的是 A. d B. b C. a D. c

11. 岩石圈的下界在

莫霍界面 B. 古登堡界面

C. 软流层上界 D. 下地幔上界

读图回答问题。

(1)莫霍界面是字母 表示的两层之间的界面,古登堡界面是字母 表示的两层之间的界面。

(2)地壳由图中字母 表示的

层次构成,主要特点是 。

(3)上地幔由图中字母 表示的层次构成。被认为岩浆发源地的层次是 层,在图中用字母 表示。图中A、B、C组成的圈层叫做 。

CDE

F、G

A、B

厚度不均和硅铝层的不连续分布状态

B、C

D

岩石圈

软流

【研究学习】除了依靠地震波,想一想还能通过哪些渠道或方法获取地球内部的信息?

改进钻探技术、

火山喷出物、温泉、喷泉等

本节结束

地壳:固态

地幔:熔融固态

外核:液态

内核:固态

【总结二】

在莫霍界面处,地震波的速度变化?

在古登堡界面处,地震波的速度变化?

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

3

6

9

12

15

深度:km

速度:km/s

地壳

地幔

外核

内核

17km

2900km

莫霍界面

古登堡界面

莫霍界面:P、S波速都明显增加;

古登堡界面:P波速急剧下降(后增大),S波完全消失,介质由固态变为液态

结论:

地壳:固态

地幔:熔融固态

外核:液态

内核:固态

大陆地壳较厚,平均厚度约 39~41 千米,高山、高原地区(如青藏高原)地壳最厚处可达 70 千米;大洋地壳较薄,平均厚度为 5~10 千米

讨论

地壳的厚度是不是均一的?大陆和海洋的厚度有何差异?

岩石圈和地壳的范围是否一致?在图中找到软流层的位置

圈层名称 特征 状态

地壳

1.由岩石组成的固体外壳

2.厚度不均,大洋薄,大陆厚

固态

不连续面:莫霍界面 — 深度17km

不连续面:古登堡界面 — 深度2900km

地幔

上地幔

下地幔

上地幔上部存在一个软流层

这里可能为岩浆的主要源地

固态

地核

外核

内核

固态

液态

接近液态,横波不能通过

温度、压力和密度很大

【总结三】

自1970 年起,苏联在科拉半岛进行科学钻探,其中最深的一个钻井达12 262米。它当时是世界上最深的钻井。该纪录先后被卡塔尔的油井(12 289 米)和俄罗斯的油井(12 345 米)打破。截至2016 年,科拉超深钻井的深度居世界第三位。

地球的圈层结构

内部圈层

外部圈层

划分依据

组成

地震波

波

波

界面

界面

纵

横

地壳

地幔

地核

莫霍

古登堡

大气圈

水圈

生物圈

小结

相互影响,相互制约

(最活跃

的圈层)

(两个地震带)