第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成 课件(27张)—2021-2022学年高中历史统编版(2019)选择性必修三

文档属性

| 名称 | 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成 课件(27张)—2021-2022学年高中历史统编版(2019)选择性必修三 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 29.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-05 16:52:40 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

第 6 课

古代人类的迁徙和区域文化的形成

第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

【课程标准】了解古代历史上世界各地区不同规模 和类型的人口迁徙,认识人口迁徙对人类文化变迁 的影响,以及人口迁徙中区域文化的形成问题。

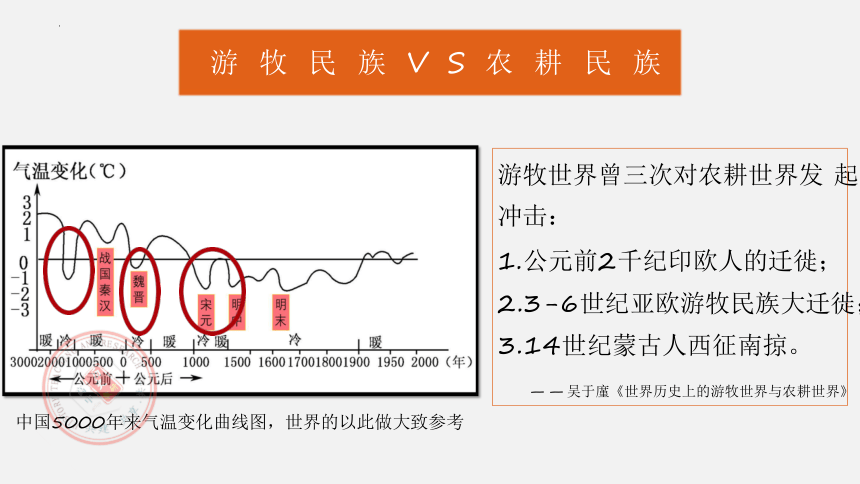

游牧世界曾三次对农耕世界发 起冲击:

1.公元前2千纪印欧人的迁徙;

2.3-6世纪亚欧游牧民族大迁徙;

3.14世纪蒙古人西征南掠。

——吴于廑《世界历史上的游牧世界与农耕世界》

中国5000年来气温变化曲线图,世界的以此做大致参考

游 牧 民 族 V S 农 耕 民 族

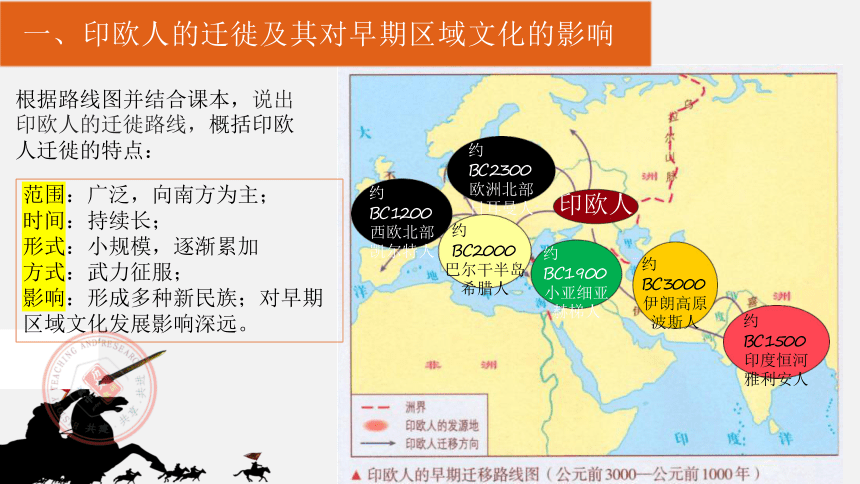

印欧人

约BC1900

小亚细亚 赫梯人

约BC1500

印度恒河 雅利安人

约BC2000

巴尔干半岛 希腊人

约BC1200

西欧北部 凯尔特人

约BC2300

欧洲北部 日耳曼人

约BC3000

伊朗高原 波斯人

根据路线图并结合课本,说出 印欧人的迁徙路线,概括印欧

人迁徙的特点:

范围:广泛,向南方为主;

时间:持续长;

形式:小规模,逐渐累加

方式:武力征服;

影响:形成多种新民族;对早期

区域文化发展影响深远。

一、印欧人的迁徙及其对早期区域文化的影响

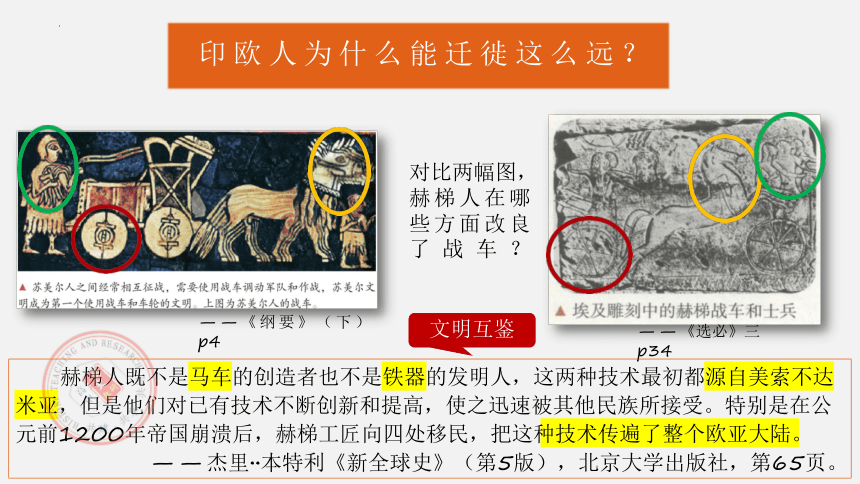

——《纲要》(下)p4

——《选必》三 p34

对比两幅图, 赫梯人在哪 些方面改良 了 战 车 ?

赫梯人既不是马车的创造者也不是

铁器

的发明人,这两种技术最初都源自美索不达

米亚,但是他们对已有技术不断创新和提高,使之迅速被其他民族所接受。特别是在公 元前1200年帝国崩溃后,赫梯工匠向四处移民,把这种技术传遍了整个欧亚大陆。

——杰里··本特利《新全球史》(第5版),北京大学出版社,第65页。

文明互鉴

印欧人为什么能迁徙这么远?

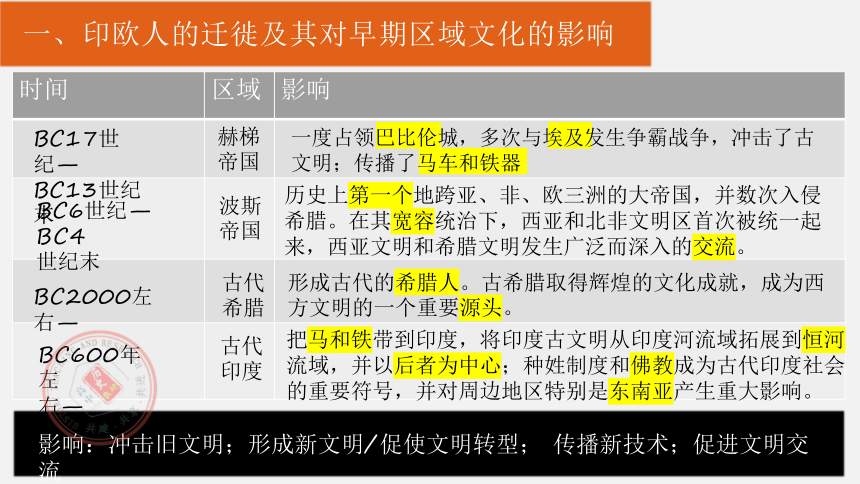

时间 区域 影响

历史上第一个地跨亚、非、欧三洲的大帝国,并数次入侵

希腊。在其宽容统治下,西亚和北非文明区首次被统一起

来,西亚文明和希腊文明发生广泛而深入的交流。

方文明的一个重要源头。

把马和铁带到印度,将印度古文明从印度河流域拓展到恒河

流域,并以后者为中心;种姓制度和

佛教

成为古代印度社会

的重要符号,并对周边地区特别是东南亚产生重大影响。

BC17世纪—

BC13世纪末

BC6世纪—BC4

世纪末

BC2000左右—

BC600年左

右—

赫梯 一度占领巴比伦城,多次与埃及发生争霸战争,冲击了古 帝国 文明;传播了马车和铁器

波斯 帝国

古代 形成古代的希腊人。古希腊取得辉煌的文化成就,成为西 希腊

古代 印度

一、印欧人的迁徙及其对早期区域文化的影响

影响:冲击旧文明;形成新文明/促使文明转型; 传播新技术;促进文明交流

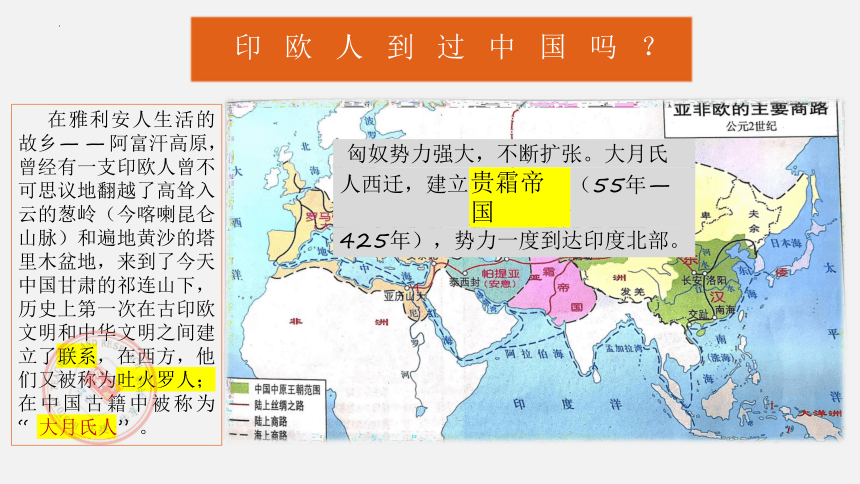

印 欧 人 到 过 中 国 吗 ?

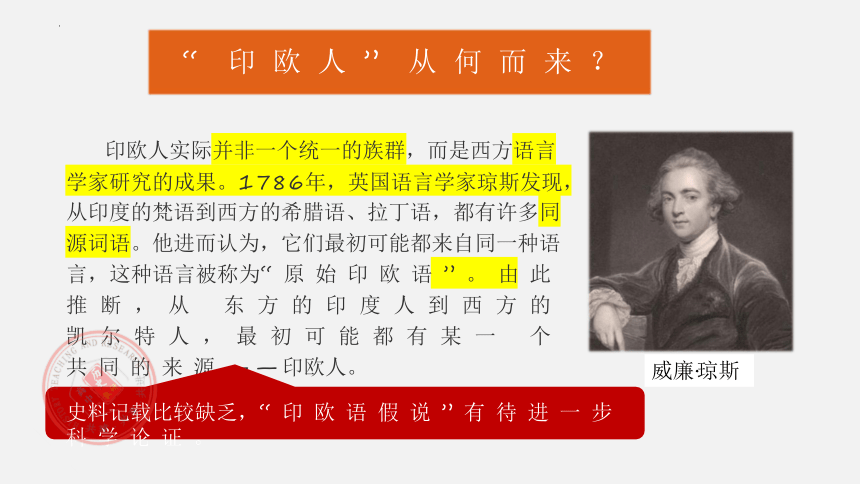

印欧人实际

并非一个统一的族群

,而是西方语言

学家研究的成果。1786年,英国语言学家琼斯发现,

从印度的梵语到西方的希腊语、拉丁语,都有许多同 源词语。他进而认为,它们最初可能都来自同一种语 言,这种语言被称为“原始印欧语”。由此推断,从 东方的印度人到西方的凯尔特人,最初可能都有某一 个共同的来源——印欧人。

威廉·琼斯

史料记载比较缺乏,“印欧语假说”有待进一步科学论证。

“ 印 欧 人 ” 从 何 而 来 ?

匈奴势力强大,不断扩张。大月氏 人西迁,建立 贵霜帝国 (55年—

425年),势力一度到达印度北部。

在雅利安人生活的 故乡——阿富汗高原, 曾经有一支印欧人曾不 可思议地翻越了高耸入 云的葱岭(今喀喇昆仑 山脉)和遍地黄沙的塔 里木盆地,来到了今天 中国甘肃的祁连山下, 历史上第一次在古印欧 文明和中华文明之间建 立了联系,在西方,他 们又被称为吐火罗人; 在中国古籍中被称为 “大月氏人”。

印 欧 人 到 过 中 国 吗 ?

由于秦汉帝国不断地向西扩张,不断地主动攻击匈奴, 所以使得匈奴掉头逃窜。结果呢,就引起整个亚欧大草原 上游牧民族大迁徙的“多米诺骨牌效应”。

——赵林《文明冲突与文化演进》

二、亚欧游牧民族大迁徙对区域文化发展的影响

五胡内迁、民族交融; 江南经济开发

日尔曼人灭西罗马帝国

欧洲封建社会开启

7世纪,阿拉伯人开始扩张

8世纪中期,阿拉伯人建立 地跨亚非欧三大洲的帝国

改变了亚欧大陆的政治格局,一批新的国家先后崛起

各个区域的文化在碰撞、交往和交融中发生了不同程

化

3.各民族在吸收其他民族文化的基础上促进了本

民族文

度的变

化的发

展

宏观

中观 微观

二、亚欧游牧民族大迁徙对区域文化发展的影响

历史时期 中国 罗马

前2至2世纪 西汉、东汉王朝强盛时期 罗马强盛时期

4世纪 北方少数民族南下中原 东晋南迁 南北朝对峙 北方十六国时期 罗马帝国首都东迁 日耳曼人入侵

罗马帝国东西分裂

5-6世纪 南北朝对峙 隋朝再次统一中国 西罗马帝国灭亡

欧洲日耳曼人小国林立

为何曾经相似的帝国,同样受到游牧 民族的冲击却产生不同影响?

二、亚欧游牧民族大迁徙对区域文化发展的影响

【学思之窗】4世纪中后期,通到向进攻的西哥特人进入罗马帝国境内,并于410年攻 占罗马城。奥罗修斯记载了西哥特人首领阿图尔夫说过的一段话。阿图尔夫这样说道: 最初,我强烈要求消除罗马这一名字,使罗马的全部土地成为哥特帝国的领土;我

希望用哥特的替代罗马的:我阿图尔夫应成为凯撒奥古斯都。不过,众多的经验告诉我: 桀不驯的哥特人从不遵守法律,而没有法律的国家将国不成国。因此,我选择了较为安 全的道路,希望通过哥特的力量来恢复、增强罗马之荣光。在无法改变帝国形式的情况 下,我希望能作为复兴罗马的发起者传诸后世。—摘译自《反异教徒历史七书》

根据上述材料,想一想:阿图尔夫最初对罗马帝国是什么态度?后来为什么会发生转变?

态度:否定,希望用哥特人的制度文化来取代罗马的制度和文化。

转变原因:经济生产方式由游牧转向农耕;意图笼络人心、巩固统治;罗马帝国的制度 文化相对先进。

疑问:如果蛮族都罗马化了,何来中世纪黑暗一说?

重点突破:亚欧游牧民族大迁徙中的文化冲突与认同问题

一方面是狄奥多里克(东哥特国王)虽 然对罗马化的发展持积极态度,但是在生活中 又刻意保持东哥特传统的因素 。 另一方面, 浓厚的罗马化社会氛围导致当地民众常常误以 为自己仍旧生活在罗马帝国中,其观念仍旧是 对帝国理念的认可,只是把东哥特国王看成是 皇帝的代理人。罗马人和哥特人看待彼此的眼 光中包含着轻视和尊敬的复杂感情。自认为 “文明人”的罗马人在心理上蔑视东哥特统治 者 。狄奥多里克去世之后 ,东哥特贵族集团 中传统派对狄奥多里克的女儿阿玛拉松塔倾向 罗马化的行为十分不满,深感他们的族群屈从 于外族的牢笼羁绊是一种深深的耻辱,最后竟 把其杀害。 ——摘编自马锋《东哥特王国的罗马化》,

《世界历史》 2020年第2期。

重点突破:亚欧游牧民族大迁徙中的文化冲突与认同问题

1 . 中西的文化认同有何差异?

西晋十六国时期内迁的各民族中,匈 奴族和羯族自认为是夏朝的后裔,鲜 卑族自认为是黄帝的后裔,羌族自认 为是虞舜的后裔。对此评析正确的是

( )

①北方地区民族交融进程的完成

②少五数胡民主族动对汉于化中,原并文非化的忘认记同祖先和

自③我各矮族化政,权而力是图拥确有立其超正越统部地落位政治建

设④超榷大场规贸模易政加治强体了的边雄境心商。贸往来

—— 潘岳《中国五胡入华与欧洲蛮族入侵》,

《A中.①央③社会主B义.②学④院学报C.》①2④021D年.第②2③期

历史时期 中国 罗马

前2至2世纪 西汉、东汉王朝强盛时期 罗马强盛时期

4世纪 北方少数民族南下中原 东晋南迁 南北朝对峙 北方十六国时期 罗马帝国首都东迁 日耳曼人入侵

罗马帝国东西分裂

5-6世纪 南北朝对峙 隋朝再次统一中国 西罗马帝国灭亡

欧洲日耳曼人小国林立

6-15世纪 隋唐宋元明——大一统王朝更 替。 古希腊罗马文化、日耳曼文化和基督教 文化在冲突中不断融合,塑造了新的欧 洲文化。

2 . 如 何 评 价 中 西 文 化 认 同 的 差 异 性

(在这次游牧民族冲击之下),欧亚大陆其他地区的文明,或是免遭侵略(如印度南方和中国南 方),或是击退了入侵者(如拜占廷和波斯),或是遭受侵略,但却幸存下来(如中国北方和印度北 方)。唯独在西方,古典文明被砸得粉碎,无法复原。恰恰是这一独特性,使西方扫清了道路,毫无束 缚地朝新的方向奋进,在中世纪发展起新的技术、新的制度、新的观念,简言之,新的文明。这种新的 文明,使西方在近代跑到了世界的前列。 ——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》(第7版),北京大学出版社第188-190页

评析材料中的观点(任意一点或整体),得出结论。

(要求:结论不能重复材料中观点,持论有据,论证充分,表述清晰。)

审题: 评析观点≠ 自拟论题

审题:注意观点的逻辑性,不要随意修改

论述:注意论述的完 整性,选观点的时候 尽量不要给自己挖坑

论 述 : 注 意 论 述 的 侧 重 点

优 秀 答 卷

优 秀 答 卷

历史时期 中国 罗马

前2至2世纪 西汉、东汉王朝强盛时期 罗马强盛时期

4世纪 北方少数民族南下中原 东晋南迁 南北朝对峙 北方十六国时期 罗马帝国首都东迁 日耳曼人入侵

罗马帝国东西分裂

5-6世纪 南北朝对峙 隋朝再次统一中国 西罗马帝国灭亡

欧洲日耳曼人小国林立

6-15世纪 隋唐宋元明——大一统王朝更 替。 古希腊罗马文化、日耳曼文化和基督教 文化在冲突中不断融合,塑造了新的欧 洲文化。

2 . 如 何 评 价 中 西 文 化 认 同 的 差 异 性

(在这次游牧民族冲击之下),欧亚大陆其他地区的文明,或是免遭侵略(如印度南方和中国南 方),或是击退了入侵者(如拜占廷和波斯),或是遭受侵略,但却幸存下来(如中国北方和印度北 方)。唯独在西方,古典文明被砸得粉碎,无法复原。恰恰是这一独特性,使西方扫清了道路,毫无束 缚地朝新的方向奋进,在中世纪发展起新的技术、新的制度、新的观念,简言之,新的文明。这种新的 文明,使西方在近代跑到了世界的前列。 ——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》(第7版),北京大学出版社第188-190页

评析材料中的观点(任意一点或整体),得出结论。

(要求:结论不能重复材料中观点,持论有据,论证充分,表述清晰。)

01

古典文明

(希腊和罗马)

02

日耳曼 传统

03

基督教 文化

人文精神 理性思维

古希腊民主 古罗马法制 自然法

封君封臣制度 和契约精神

强调对国家的监督和限制 上帝面前人人平等的观念

西欧文明是次生

与混合的文明。

——侯建新《交融与创生: 西欧文明的三个来源》

西 方 近 现 代 文 明 的 三 大 来 源 要 素

评析:我认为“ 中世纪融合而成的欧洲新文明使西方在近代跑到了世界的前 列”的观点具有片面性。

诚然,中世纪的欧洲融合了古希腊罗马文化、日耳曼文化和基督教文化形成了 一种新的文明,对西方近代化发展有积极作用,如古罗马共和制的混合均衡制和封 君封臣制度的契约精神都推动了近代资产阶级民主政治的发展;基督教一定程度上 也继承了古希腊的理性思维,有利于近代自然科学的兴起。这两者都是欧洲崛起的 重要因素。但是,欧洲的崛起主要得益于近代新航路开辟和殖民扩张带来的资本原 始积累,这为工业革命奠定了基础;工业革命后世界市场的形成和发展为欧洲提供 了丰富的原料和广阔的商品倾销市场。也就是说世界各地的联系和发展推动了欧洲 的崛起。

因此,材料中的观点可以修改为,中世纪融合而成的欧洲新文明只是欧洲崛起 的重要因素之一,我们不应该夸大欧洲自身的因素,要多站在全球联系的角度来看 待历史问题。

参 考 示 例

历史时期 中国 罗马

前2至2世纪 西汉、东汉王朝强盛时期 罗马强盛时期

4世纪 北方少数民族南下中原 东晋南迁 南北朝对峙 北方十六国时期 罗马帝国首都东迁 日耳曼人入侵

罗马帝国东西分裂

5-6世纪 南北朝对峙 隋朝再次统一中国 西罗马帝国灭亡

欧洲日耳曼人小国林立

6-15世纪 隋唐宋元明——大一统王朝更 替。 古希腊罗马文化、日耳曼文化和基督教 文化在冲突中不断融合,塑造了新的欧 洲文化。

重点突破:亚欧游牧民族大迁徙中的文化冲突与认同问题

中西的文化认同有何差异?

如何评价中西文化认同的差异

对今天有何启示

历史和现实的对话

你如何看待抵制 圣诞节的现象?

希特勒是日耳曼人,所谓 高贵的“雅利安人”血统完全 是伪科学。

讽刺的是,他一直瞧不起, 认为是“次等民族”的斯拉夫 人(波兰、俄罗斯)反而更加 具有雅利安的血统。

希 特 勒 是 雅 利 安 人 吗 ?

第 6 课

古代人类的迁徙和区域文化的形成

第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

【课程标准】了解古代历史上世界各地区不同规模 和类型的人口迁徙,认识人口迁徙对人类文化变迁 的影响,以及人口迁徙中区域文化的形成问题。

游牧世界曾三次对农耕世界发 起冲击:

1.公元前2千纪印欧人的迁徙;

2.3-6世纪亚欧游牧民族大迁徙;

3.14世纪蒙古人西征南掠。

——吴于廑《世界历史上的游牧世界与农耕世界》

中国5000年来气温变化曲线图,世界的以此做大致参考

游 牧 民 族 V S 农 耕 民 族

印欧人

约BC1900

小亚细亚 赫梯人

约BC1500

印度恒河 雅利安人

约BC2000

巴尔干半岛 希腊人

约BC1200

西欧北部 凯尔特人

约BC2300

欧洲北部 日耳曼人

约BC3000

伊朗高原 波斯人

根据路线图并结合课本,说出 印欧人的迁徙路线,概括印欧

人迁徙的特点:

范围:广泛,向南方为主;

时间:持续长;

形式:小规模,逐渐累加

方式:武力征服;

影响:形成多种新民族;对早期

区域文化发展影响深远。

一、印欧人的迁徙及其对早期区域文化的影响

——《纲要》(下)p4

——《选必》三 p34

对比两幅图, 赫梯人在哪 些方面改良 了 战 车 ?

赫梯人既不是马车的创造者也不是

铁器

的发明人,这两种技术最初都源自美索不达

米亚,但是他们对已有技术不断创新和提高,使之迅速被其他民族所接受。特别是在公 元前1200年帝国崩溃后,赫梯工匠向四处移民,把这种技术传遍了整个欧亚大陆。

——杰里··本特利《新全球史》(第5版),北京大学出版社,第65页。

文明互鉴

印欧人为什么能迁徙这么远?

时间 区域 影响

历史上第一个地跨亚、非、欧三洲的大帝国,并数次入侵

希腊。在其宽容统治下,西亚和北非文明区首次被统一起

来,西亚文明和希腊文明发生广泛而深入的交流。

方文明的一个重要源头。

把马和铁带到印度,将印度古文明从印度河流域拓展到恒河

流域,并以后者为中心;种姓制度和

佛教

成为古代印度社会

的重要符号,并对周边地区特别是东南亚产生重大影响。

BC17世纪—

BC13世纪末

BC6世纪—BC4

世纪末

BC2000左右—

BC600年左

右—

赫梯 一度占领巴比伦城,多次与埃及发生争霸战争,冲击了古 帝国 文明;传播了马车和铁器

波斯 帝国

古代 形成古代的希腊人。古希腊取得辉煌的文化成就,成为西 希腊

古代 印度

一、印欧人的迁徙及其对早期区域文化的影响

影响:冲击旧文明;形成新文明/促使文明转型; 传播新技术;促进文明交流

印 欧 人 到 过 中 国 吗 ?

印欧人实际

并非一个统一的族群

,而是西方语言

学家研究的成果。1786年,英国语言学家琼斯发现,

从印度的梵语到西方的希腊语、拉丁语,都有许多同 源词语。他进而认为,它们最初可能都来自同一种语 言,这种语言被称为“原始印欧语”。由此推断,从 东方的印度人到西方的凯尔特人,最初可能都有某一 个共同的来源——印欧人。

威廉·琼斯

史料记载比较缺乏,“印欧语假说”有待进一步科学论证。

“ 印 欧 人 ” 从 何 而 来 ?

匈奴势力强大,不断扩张。大月氏 人西迁,建立 贵霜帝国 (55年—

425年),势力一度到达印度北部。

在雅利安人生活的 故乡——阿富汗高原, 曾经有一支印欧人曾不 可思议地翻越了高耸入 云的葱岭(今喀喇昆仑 山脉)和遍地黄沙的塔 里木盆地,来到了今天 中国甘肃的祁连山下, 历史上第一次在古印欧 文明和中华文明之间建 立了联系,在西方,他 们又被称为吐火罗人; 在中国古籍中被称为 “大月氏人”。

印 欧 人 到 过 中 国 吗 ?

由于秦汉帝国不断地向西扩张,不断地主动攻击匈奴, 所以使得匈奴掉头逃窜。结果呢,就引起整个亚欧大草原 上游牧民族大迁徙的“多米诺骨牌效应”。

——赵林《文明冲突与文化演进》

二、亚欧游牧民族大迁徙对区域文化发展的影响

五胡内迁、民族交融; 江南经济开发

日尔曼人灭西罗马帝国

欧洲封建社会开启

7世纪,阿拉伯人开始扩张

8世纪中期,阿拉伯人建立 地跨亚非欧三大洲的帝国

改变了亚欧大陆的政治格局,一批新的国家先后崛起

各个区域的文化在碰撞、交往和交融中发生了不同程

化

3.各民族在吸收其他民族文化的基础上促进了本

民族文

度的变

化的发

展

宏观

中观 微观

二、亚欧游牧民族大迁徙对区域文化发展的影响

历史时期 中国 罗马

前2至2世纪 西汉、东汉王朝强盛时期 罗马强盛时期

4世纪 北方少数民族南下中原 东晋南迁 南北朝对峙 北方十六国时期 罗马帝国首都东迁 日耳曼人入侵

罗马帝国东西分裂

5-6世纪 南北朝对峙 隋朝再次统一中国 西罗马帝国灭亡

欧洲日耳曼人小国林立

为何曾经相似的帝国,同样受到游牧 民族的冲击却产生不同影响?

二、亚欧游牧民族大迁徙对区域文化发展的影响

【学思之窗】4世纪中后期,通到向进攻的西哥特人进入罗马帝国境内,并于410年攻 占罗马城。奥罗修斯记载了西哥特人首领阿图尔夫说过的一段话。阿图尔夫这样说道: 最初,我强烈要求消除罗马这一名字,使罗马的全部土地成为哥特帝国的领土;我

希望用哥特的替代罗马的:我阿图尔夫应成为凯撒奥古斯都。不过,众多的经验告诉我: 桀不驯的哥特人从不遵守法律,而没有法律的国家将国不成国。因此,我选择了较为安 全的道路,希望通过哥特的力量来恢复、增强罗马之荣光。在无法改变帝国形式的情况 下,我希望能作为复兴罗马的发起者传诸后世。—摘译自《反异教徒历史七书》

根据上述材料,想一想:阿图尔夫最初对罗马帝国是什么态度?后来为什么会发生转变?

态度:否定,希望用哥特人的制度文化来取代罗马的制度和文化。

转变原因:经济生产方式由游牧转向农耕;意图笼络人心、巩固统治;罗马帝国的制度 文化相对先进。

疑问:如果蛮族都罗马化了,何来中世纪黑暗一说?

重点突破:亚欧游牧民族大迁徙中的文化冲突与认同问题

一方面是狄奥多里克(东哥特国王)虽 然对罗马化的发展持积极态度,但是在生活中 又刻意保持东哥特传统的因素 。 另一方面, 浓厚的罗马化社会氛围导致当地民众常常误以 为自己仍旧生活在罗马帝国中,其观念仍旧是 对帝国理念的认可,只是把东哥特国王看成是 皇帝的代理人。罗马人和哥特人看待彼此的眼 光中包含着轻视和尊敬的复杂感情。自认为 “文明人”的罗马人在心理上蔑视东哥特统治 者 。狄奥多里克去世之后 ,东哥特贵族集团 中传统派对狄奥多里克的女儿阿玛拉松塔倾向 罗马化的行为十分不满,深感他们的族群屈从 于外族的牢笼羁绊是一种深深的耻辱,最后竟 把其杀害。 ——摘编自马锋《东哥特王国的罗马化》,

《世界历史》 2020年第2期。

重点突破:亚欧游牧民族大迁徙中的文化冲突与认同问题

1 . 中西的文化认同有何差异?

西晋十六国时期内迁的各民族中,匈 奴族和羯族自认为是夏朝的后裔,鲜 卑族自认为是黄帝的后裔,羌族自认 为是虞舜的后裔。对此评析正确的是

( )

①北方地区民族交融进程的完成

②少五数胡民主族动对汉于化中,原并文非化的忘认记同祖先和

自③我各矮族化政,权而力是图拥确有立其超正越统部地落位政治建

设④超榷大场规贸模易政加治强体了的边雄境心商。贸往来

—— 潘岳《中国五胡入华与欧洲蛮族入侵》,

《A中.①央③社会主B义.②学④院学报C.》①2④021D年.第②2③期

历史时期 中国 罗马

前2至2世纪 西汉、东汉王朝强盛时期 罗马强盛时期

4世纪 北方少数民族南下中原 东晋南迁 南北朝对峙 北方十六国时期 罗马帝国首都东迁 日耳曼人入侵

罗马帝国东西分裂

5-6世纪 南北朝对峙 隋朝再次统一中国 西罗马帝国灭亡

欧洲日耳曼人小国林立

6-15世纪 隋唐宋元明——大一统王朝更 替。 古希腊罗马文化、日耳曼文化和基督教 文化在冲突中不断融合,塑造了新的欧 洲文化。

2 . 如 何 评 价 中 西 文 化 认 同 的 差 异 性

(在这次游牧民族冲击之下),欧亚大陆其他地区的文明,或是免遭侵略(如印度南方和中国南 方),或是击退了入侵者(如拜占廷和波斯),或是遭受侵略,但却幸存下来(如中国北方和印度北 方)。唯独在西方,古典文明被砸得粉碎,无法复原。恰恰是这一独特性,使西方扫清了道路,毫无束 缚地朝新的方向奋进,在中世纪发展起新的技术、新的制度、新的观念,简言之,新的文明。这种新的 文明,使西方在近代跑到了世界的前列。 ——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》(第7版),北京大学出版社第188-190页

评析材料中的观点(任意一点或整体),得出结论。

(要求:结论不能重复材料中观点,持论有据,论证充分,表述清晰。)

审题: 评析观点≠ 自拟论题

审题:注意观点的逻辑性,不要随意修改

论述:注意论述的完 整性,选观点的时候 尽量不要给自己挖坑

论 述 : 注 意 论 述 的 侧 重 点

优 秀 答 卷

优 秀 答 卷

历史时期 中国 罗马

前2至2世纪 西汉、东汉王朝强盛时期 罗马强盛时期

4世纪 北方少数民族南下中原 东晋南迁 南北朝对峙 北方十六国时期 罗马帝国首都东迁 日耳曼人入侵

罗马帝国东西分裂

5-6世纪 南北朝对峙 隋朝再次统一中国 西罗马帝国灭亡

欧洲日耳曼人小国林立

6-15世纪 隋唐宋元明——大一统王朝更 替。 古希腊罗马文化、日耳曼文化和基督教 文化在冲突中不断融合,塑造了新的欧 洲文化。

2 . 如 何 评 价 中 西 文 化 认 同 的 差 异 性

(在这次游牧民族冲击之下),欧亚大陆其他地区的文明,或是免遭侵略(如印度南方和中国南 方),或是击退了入侵者(如拜占廷和波斯),或是遭受侵略,但却幸存下来(如中国北方和印度北 方)。唯独在西方,古典文明被砸得粉碎,无法复原。恰恰是这一独特性,使西方扫清了道路,毫无束 缚地朝新的方向奋进,在中世纪发展起新的技术、新的制度、新的观念,简言之,新的文明。这种新的 文明,使西方在近代跑到了世界的前列。 ——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》(第7版),北京大学出版社第188-190页

评析材料中的观点(任意一点或整体),得出结论。

(要求:结论不能重复材料中观点,持论有据,论证充分,表述清晰。)

01

古典文明

(希腊和罗马)

02

日耳曼 传统

03

基督教 文化

人文精神 理性思维

古希腊民主 古罗马法制 自然法

封君封臣制度 和契约精神

强调对国家的监督和限制 上帝面前人人平等的观念

西欧文明是次生

与混合的文明。

——侯建新《交融与创生: 西欧文明的三个来源》

西 方 近 现 代 文 明 的 三 大 来 源 要 素

评析:我认为“ 中世纪融合而成的欧洲新文明使西方在近代跑到了世界的前 列”的观点具有片面性。

诚然,中世纪的欧洲融合了古希腊罗马文化、日耳曼文化和基督教文化形成了 一种新的文明,对西方近代化发展有积极作用,如古罗马共和制的混合均衡制和封 君封臣制度的契约精神都推动了近代资产阶级民主政治的发展;基督教一定程度上 也继承了古希腊的理性思维,有利于近代自然科学的兴起。这两者都是欧洲崛起的 重要因素。但是,欧洲的崛起主要得益于近代新航路开辟和殖民扩张带来的资本原 始积累,这为工业革命奠定了基础;工业革命后世界市场的形成和发展为欧洲提供 了丰富的原料和广阔的商品倾销市场。也就是说世界各地的联系和发展推动了欧洲 的崛起。

因此,材料中的观点可以修改为,中世纪融合而成的欧洲新文明只是欧洲崛起 的重要因素之一,我们不应该夸大欧洲自身的因素,要多站在全球联系的角度来看 待历史问题。

参 考 示 例

历史时期 中国 罗马

前2至2世纪 西汉、东汉王朝强盛时期 罗马强盛时期

4世纪 北方少数民族南下中原 东晋南迁 南北朝对峙 北方十六国时期 罗马帝国首都东迁 日耳曼人入侵

罗马帝国东西分裂

5-6世纪 南北朝对峙 隋朝再次统一中国 西罗马帝国灭亡

欧洲日耳曼人小国林立

6-15世纪 隋唐宋元明——大一统王朝更 替。 古希腊罗马文化、日耳曼文化和基督教 文化在冲突中不断融合,塑造了新的欧 洲文化。

重点突破:亚欧游牧民族大迁徙中的文化冲突与认同问题

中西的文化认同有何差异?

如何评价中西文化认同的差异

对今天有何启示

历史和现实的对话

你如何看待抵制 圣诞节的现象?

希特勒是日耳曼人,所谓 高贵的“雅利安人”血统完全 是伪科学。

讽刺的是,他一直瞧不起, 认为是“次等民族”的斯拉夫 人(波兰、俄罗斯)反而更加 具有雅利安的血统。

希 特 勒 是 雅 利 安 人 吗 ?

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享