第5课安史之乱与唐朝衰亡练习题期中复习+++++2021-2022学年下学期北京各地七年级历史

文档属性

| 名称 | 第5课安史之乱与唐朝衰亡练习题期中复习+++++2021-2022学年下学期北京各地七年级历史 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 98.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

1.5安史之乱与唐朝衰亡练习题

一、选择题

1.(2021·北京·101中学七年级期中)“大盗既灭,而武夫战卒以功起行阵,列为侯王者,皆除节度使。由是方镇相望于内地,大者连州十余,小者犹兼三四。”这反映了唐朝时期出现的哪一局面

A.藩镇割据

B.宦官专权

C.黄巢起义

D.安史之乱

2.(2021·北京·中国农业大学附属中学七年级期中)“天下大势,分久必合,合久必分。”唐朝灭亡以后进入的分裂时期是

A.春秋战国 B.魏晋南北朝 C.五代十国 D.辽宋夏金

3.(2021·北京·清华大学附属中学上地学校七年级期中)据史书记载,唐都长安的崇仁坊多修造乐器的商店;延寿坊有出售金银珠宝店;胜业坊有“以小车推蒸饼卖之”;永昌坊有茶肆;新昌坊有客舍。这一记载表明当时( )

A.农业生产发展 B.商业经济繁荣

C.对外贸易活跃 D.经济重心南移

4.(2021·北京·清华大学附属中学上地学校七年级期中)下图是某学习小组在探究唐朝历史时选取的一组材料。其目的是说明( )

唐太宗吸取前朝灭亡教训,虚心纳谏,从善如流。 武则天指出,建国之本,必在务农。 唐玄宗前期,整顿吏治,精选地方官员。

A.农业的发展 B.兴盛的原因 C.衰落的过程 D.割据的结果

5.(2021·北京·中国农业大学附属中学七年级期中)下图的隋唐历史时间轴中①②依次是

A.安史之乱、贞观之治 B.澶渊之盟、安史之乱

C.贞观之治、安史之乱 D.贞观之治、澶渊之盟

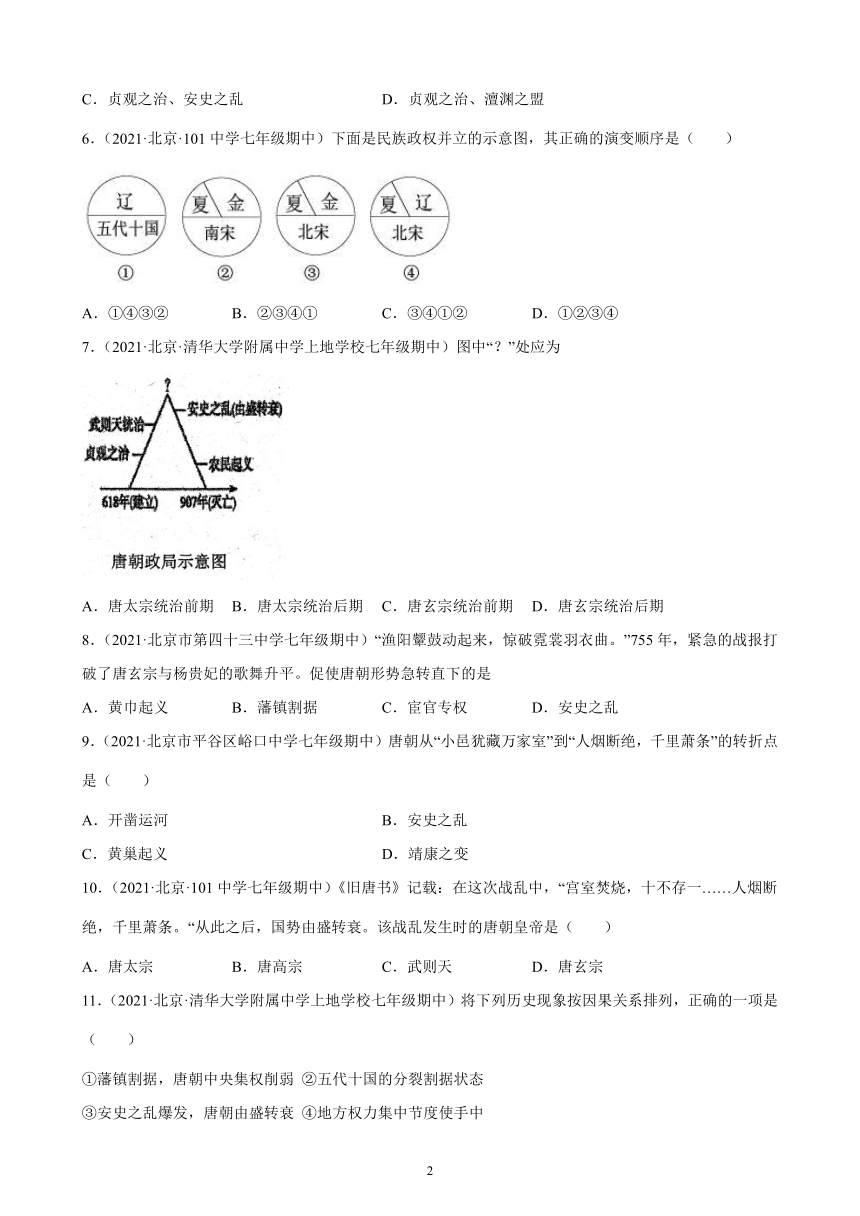

6.(2021·北京·101中学七年级期中)下面是民族政权并立的示意图,其正确的演变顺序是( )

A.①④③② B.②③④① C.③④①② D.①②③④

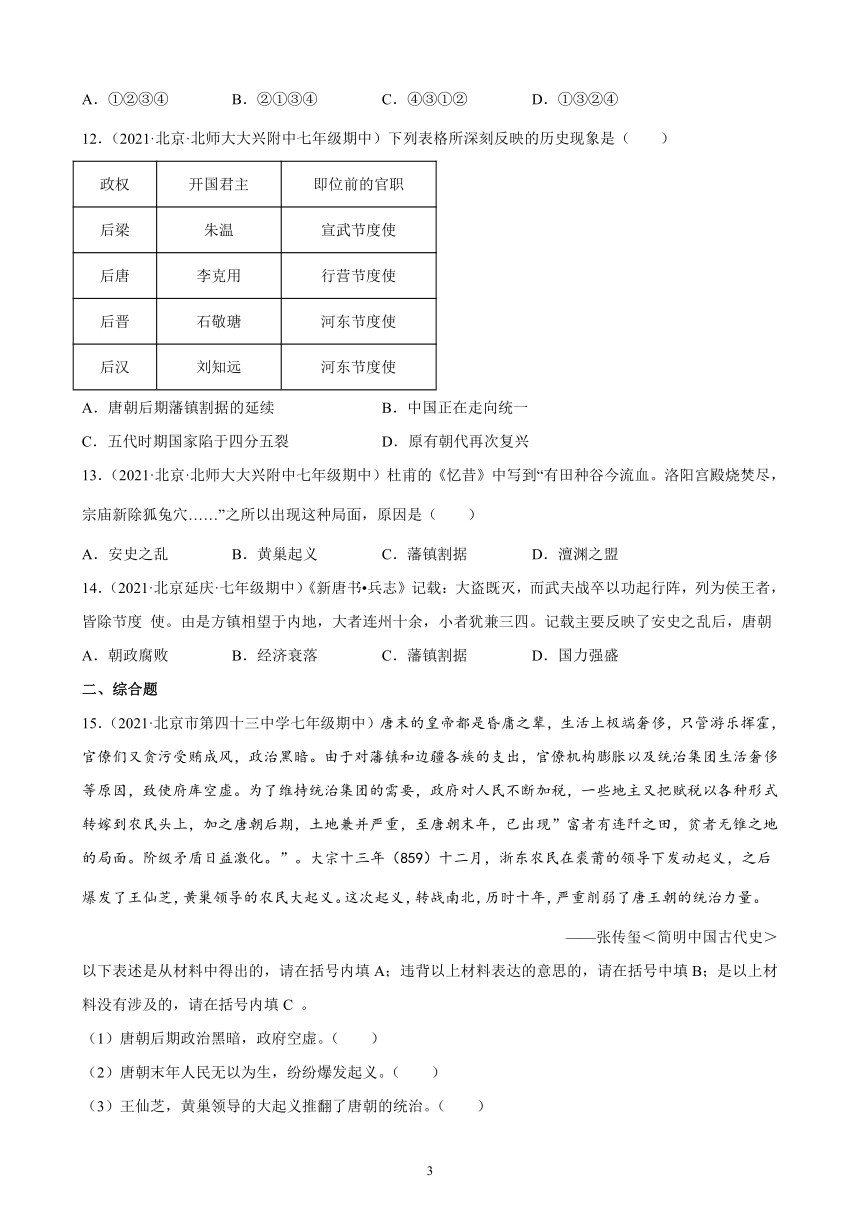

7.(2021·北京·清华大学附属中学上地学校七年级期中)图中“?”处应为

A.唐太宗统治前期 B.唐太宗统治后期 C.唐玄宗统治前期 D.唐玄宗统治后期

8.(2021·北京市第四十三中学七年级期中)“渔阳颦鼓动起来,惊破霓裳羽衣曲。”755年,紧急的战报打破了唐玄宗与杨贵妃的歌舞升平。促使唐朝形势急转直下的是

A.黄巾起义 B.藩镇割据 C.宦官专权 D.安史之乱

9.(2021·北京市平谷区峪口中学七年级期中)唐朝从“小邑犹藏万家室”到“人烟断绝,千里萧条”的转折点是( )

A.开凿运河 B.安史之乱

C.黄巢起义 D.靖康之变

10.(2021·北京·101中学七年级期中)《旧唐书》记载:在这次战乱中,“宫室焚烧,十不存一……人烟断绝,千里萧条。“从此之后,国势由盛转衰。该战乱发生时的唐朝皇帝是( )

A.唐太宗 B.唐高宗 C.武则天 D.唐玄宗

11.(2021·北京·清华大学附属中学上地学校七年级期中)将下列历史现象按因果关系排列,正确的一项是( )

①藩镇割据,唐朝中央集权削弱 ②五代十国的分裂割据状态

③安史之乱爆发,唐朝由盛转衰 ④地方权力集中节度使手中

A.①②③④ B.②①③④ C.④③①② D.①③②④

12.(2021·北京·北师大大兴附中七年级期中)下列表格所深刻反映的历史现象是( )

政权 开国君主 即位前的官职

后梁 朱温 宣武节度使

后唐 李克用 行营节度使

后晋 石敬瑭 河东节度使

后汉 刘知远 河东节度使

A.唐朝后期藩镇割据的延续 B.中国正在走向统一

C.五代时期国家陷于四分五裂 D.原有朝代再次复兴

13.(2021·北京·北师大大兴附中七年级期中)杜甫的《忆昔》中写到“有田种谷今流血。洛阳宫殿烧焚尽,宗庙新除狐兔穴……”之所以出现这种局面,原因是( )

A.安史之乱 B.黄巢起义 C.藩镇割据 D.澶渊之盟

14.(2021·北京延庆·七年级期中)《新唐书 兵志》记载:大盗既灭,而武夫战卒以功起行阵,列为侯王者,皆除节度 使。由是方镇相望于内地,大者连州十余,小者犹兼三四。记载主要反映了安史之乱后,唐朝

A.朝政腐败 B.经济衰落 C.藩镇割据 D.国力强盛

二、综合题

15.(2021·北京市第四十三中学七年级期中)唐末的皇帝都是昏庸之辈,生活上极端奢侈,只管游乐挥霍,官僚们又贪污受贿成风,政治黑暗。由于对藩镇和边疆各族的支出,官僚机构膨胀以及统治集团生活奢侈等原因,致使府库空虚。为了维持统治集团的需要,政府对人民不断加税,一些地主又把赋税以各种形式转嫁到农民头上,加之唐朝后期,土地兼并严重,至唐朝末年,已出现”富者有连阡之田,贫者无锥之地的局面。阶级矛盾日益激化。”。大宗十三年(859)十二月,浙东农民在裘莆的领导下发动起义,之后爆发了王仙芝,黄巢领导的农民大起义。这次起义,转战南北,历时十年,严重削弱了唐王朝的统治力量。

——张传玺<简明中国古代史>

以下表述是从材料中得出的,请在括号内填A;违背以上材料表达的意思的,请在括号中填B;是以上材料没有涉及的,请在括号内填C 。

(1)唐朝后期政治黑暗,政府空虚。( )

(2)唐朝末年人民无以为生,纷纷爆发起义。( )

(3)王仙芝,黄巢领导的大起义推翻了唐朝的统治。( )

(4)唐朝末年起义被镇压后割据势力进一步扩大。( )

(5)907年,朱全忠建立后梁,定都汴梁。( )

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.A

【解析】

依据题干中的“由是方镇相望于内地,大者连州十余,小者犹兼三四。” “方镇”是指藩镇,可知反映的唐朝后期的藩镇割据。A符合题意;宦官专权材料中没有体现,B不合题意;唐朝后期,统治腐朽,宦官专权,藩镇割据严重,人民无法生存,发动了黄巢起义。C不合题意。持续八年之久的安史之乱,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫。唐朝的国势从此由盛转衰,各种矛盾越来越尖锐。D不合题意;由此分析可知, BCD不合题意,选择答案A。

2.C

【解析】

依据题干和所学知识,唐朝灭亡后进入中国进入五代十国时期,C项正确;西周灭亡后,中国进入东周即春秋战国时期,排除A项;两汉之后中国进入魏晋南北朝时期,排除B项;五代十国之后中国进入辽宋夏金时期,排除D项。故选C项。

3.B

【解析】

依据题文中的 “唐都长安的崇仁坊多修造乐器的商店;延寿坊有出售金银珠宝店;胜业坊有“以小车推蒸饼卖之”;”特别是“商店”、 “出售”、“卖之”的词语信息,结合所学知识可知,这些词语说明商业的繁荣,B项符合题意;ACD三项不符合题意;故此题答案选B。

4.B

【解析】

根据材料,结合所学知识可知:唐朝初年唐太宗李世民吸取前朝灭亡教训,虚心纳谏,从善如流,在位期间出现政治清明、经济复苏、文化繁荣的治世局面,因其时年号为"贞观"(627年-649年) ,故史称"贞观之治"。武则天执政的时代,继承了唐太宗的相关政策,认为“建国之本,必在务农”,出现“贞观遗风”盛世。唐玄宗在位44年,前期(开元年间)政治清明,励精图治,任用贤能,经济迅速发展,使得天下大治,唐朝进入全盛时期,并成为当时世界上最强盛的国家,史称“开元盛世”。故选项B符合题意;材料未体现农业的发展,故选项A不符合题意;唐朝是在唐玄宗后期开始衰落,故选项C不符合题意;藩镇割据是在唐朝安史之乱以后,故选项D不符合题意。故答案为B。

5.C

【解析】

依据课本所学可知,太宗统治期间,政治比较清明,经济得到进一步发展,国力增强,文教昌盛,历史称之为“贞观之治”;唐玄宗统治末期,追求享乐,任人唯亲,朝政日趋腐败。社会上的各种矛盾越来越尖锐。755年安禄山和部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”。持续了八年的安史之乱,使唐朝的国势由盛转衰。C正确;安史之乱发生在唐玄宗统治时期,A排除;澶渊之盟是北宋和辽之间签订的协定。BD排除;故选C。

6.A

【解析】

唐朝之后是五代、辽、宋、夏和金时期。此时期北方政权的出现顺序为辽、夏、金,南方政权的出现顺序为五代十国、北宋、南宋,①④③②符合题意,A项正确;排除B、C、D项。故选A项。

7.C

【解析】

依据图示并结合所学可知,该图反映唐朝从建立到发展以及由盛转衰到灭亡的过程,问号处为唐朝发展的全盛时期。联系所学可知,唐玄宗统治前期,政治清明,经济空前繁荣,府库充实,人口明显增加,唐朝进入全盛时期,史称“开元盛世”,故选C;唐太宗统治时期政治清明,被称为“贞观之治”,排除AB;唐玄宗统治后期,贪图享乐,宠爱杨贵妃,不理政事。他还任用奷臣为丞相,造成朝政混乱,导致以边将安禄山和史思明为首的版乱,历史上称之为“安史之乱”,排除D。

8.D

【解析】

根据题干“促使唐朝形势急转直下的”结合所学知识,开元末年唐玄宗追求享乐,朝政腐败,社会矛盾越来越尖锐。各地节度使逐渐集军权、行政权和财权于一身,势力膨胀,中央与地方的力量对比失去平衡。755年节度使安禄山联合部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”。八年的安史之乱成为唐朝的转折点,使唐朝形势急转直下,D正确;黄巢起义发生唐朝后期。因统治更加腐朽,人们生活困苦,农民起义不断爆发,A排除;唐朝形势转衰后,出现了藩镇割据和宦官专权的局面,BC排除。故选D。

9.B

【解析】

依据所学可知,唐朝从“小邑犹藏万家室”到“人烟断绝,千里萧条”的转折点是安史之乱。755—763年,安史之乱持续八年之久,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫;唐朝的国势由盛转衰;唐朝中央权力衰微,安史旧将和内地节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据的局面。所以B项符合题意;A项是隋炀帝在位时开凿的,C项是给唐朝统治以致命的打击,D项是发生在北宋时期。由此分析ACD三项均不符合题意,排除,故选B。

10.D

【解析】

据材料“宫室焚烧,十不存一……人烟断绝,千里萧条。”并结合所学可知,这是安史之乱后国势由盛转衰的表现,其在位皇帝是唐玄宗,D正确;唐玄宗统治前期出现了开元盛世的局面,而唐太宗、唐高宗、武则天均是在开元盛世的局面出现之前,故A、B、C排除。

11.C

【解析】

由所学知识可知,唐朝天宝年间④地方权力过于集中于节度使手中,朝廷无法管理,形成尾大不掉的局面最终爆发安史之乱,③安史之乱的爆发使唐朝由盛转衰,为了平定安史之乱,唐朝中央政府不得不赋予藩镇更大的权力,使得安史之乱平息后,兵祸所及之藩镇纷纷割据,①藩镇割据使唐朝中央集权削弱,最终在黄巢起义爆发后唐中央政府崩溃,各地藩镇纷纷自立为王,②形成五代十国的分裂割据状态,故正确的顺序应为④③①②正确,A项、B项、D项顺序均错误,故排除。

12.A

【解析】

根据材料并结合所学可知,唐朝安史之乱后,节度使势力逐渐扩大,不受中央节制,形成藩镇割据,国家处于四分五裂局面。中央与藩镇战争不断,藩镇间也连年攻占,割据局面延续到五代十国时期,后梁、后唐、后晋、后汉的开国君主在即位前的官职都是节度使,这说明五代时期国家仍处于四分五裂状态,故A项正确;“中国正在走向统一”与史实不符,故B项错误;“五代时期国家陷于四分五裂”的深层原因是唐朝后期藩镇割据的延续,故C项错误;“原有朝代再次复兴”说法错误,故D项错误。

13.A

【解析】

唐玄宗统治后期,安禄山和部将史思明的叛乱,史称安史之乱。安史之乱对社会经济造成极大的破坏,唐朝的国势从此由盛转衰。题干的“有田种谷今流血。洛阳宫殿烧焚尽,宗庙新除狐兔穴……”局面出现的原因是安史之乱,故A符合题意;黄巢起义发生在唐朝末年,排除B;安史之乱后,逐渐形成藩镇割据的局面,排除C;北宋与辽签订澶渊之盟,排除D。故选A。

14.C

【解析】

依据题干“大盗既灭,而武夫战卒以功起行阵,列为侯王者,皆除节度使。由是方镇相望于内地,大者连州十余,小者犹兼三四。”大致意思,安史之乱中大的挑起者已被消灭,而下面的武将、士兵论功行赏,称为诸侯王。由此出现了很多藩镇,形成了藩镇割据。结合课本所学,安史之乱后,唐朝中央权力衰微,安史旧将和内地节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据的局面。C正确;ABD排除,故选C。

15.(1)A(2)A(3)B(4)C(5)C

【解析】

(1)根据材料中的“唐末的皇帝都是昏庸之辈,生活上极端奢侈,只管游乐挥霍,官僚们又贪污受贿成风,政治黑暗。”可知唐朝后期政治黑暗,政府空虚,本题表述正确。故选A。

(2)根据材料中“浙东农民在裘莆的领导下发动起义,之后爆发了王仙芝,黄巢领导的农民大起义。”可知,唐朝末年人民无以为生,纷纷爆发起义。所以本题表述正确。故选A。

(3)根据材料中的内容“王仙芝,黄巢领导的农民大起义,严重削弱了唐王朝的统治力量。”可知,王仙芝,黄巢领导的大起义并没有推翻唐朝的统治。所以本题表述错误。故选B。

(4) 材料内容没有涉及关于“唐朝末年起义被镇压后割据势力进一步扩大。”的内容,所以本题选C。

(5)材料内容没有涉及关于“907年,朱全忠建立后梁,定都汴梁。”的史实,所以本题选C。

答案第1页,共2页

一、选择题

1.(2021·北京·101中学七年级期中)“大盗既灭,而武夫战卒以功起行阵,列为侯王者,皆除节度使。由是方镇相望于内地,大者连州十余,小者犹兼三四。”这反映了唐朝时期出现的哪一局面

A.藩镇割据

B.宦官专权

C.黄巢起义

D.安史之乱

2.(2021·北京·中国农业大学附属中学七年级期中)“天下大势,分久必合,合久必分。”唐朝灭亡以后进入的分裂时期是

A.春秋战国 B.魏晋南北朝 C.五代十国 D.辽宋夏金

3.(2021·北京·清华大学附属中学上地学校七年级期中)据史书记载,唐都长安的崇仁坊多修造乐器的商店;延寿坊有出售金银珠宝店;胜业坊有“以小车推蒸饼卖之”;永昌坊有茶肆;新昌坊有客舍。这一记载表明当时( )

A.农业生产发展 B.商业经济繁荣

C.对外贸易活跃 D.经济重心南移

4.(2021·北京·清华大学附属中学上地学校七年级期中)下图是某学习小组在探究唐朝历史时选取的一组材料。其目的是说明( )

唐太宗吸取前朝灭亡教训,虚心纳谏,从善如流。 武则天指出,建国之本,必在务农。 唐玄宗前期,整顿吏治,精选地方官员。

A.农业的发展 B.兴盛的原因 C.衰落的过程 D.割据的结果

5.(2021·北京·中国农业大学附属中学七年级期中)下图的隋唐历史时间轴中①②依次是

A.安史之乱、贞观之治 B.澶渊之盟、安史之乱

C.贞观之治、安史之乱 D.贞观之治、澶渊之盟

6.(2021·北京·101中学七年级期中)下面是民族政权并立的示意图,其正确的演变顺序是( )

A.①④③② B.②③④① C.③④①② D.①②③④

7.(2021·北京·清华大学附属中学上地学校七年级期中)图中“?”处应为

A.唐太宗统治前期 B.唐太宗统治后期 C.唐玄宗统治前期 D.唐玄宗统治后期

8.(2021·北京市第四十三中学七年级期中)“渔阳颦鼓动起来,惊破霓裳羽衣曲。”755年,紧急的战报打破了唐玄宗与杨贵妃的歌舞升平。促使唐朝形势急转直下的是

A.黄巾起义 B.藩镇割据 C.宦官专权 D.安史之乱

9.(2021·北京市平谷区峪口中学七年级期中)唐朝从“小邑犹藏万家室”到“人烟断绝,千里萧条”的转折点是( )

A.开凿运河 B.安史之乱

C.黄巢起义 D.靖康之变

10.(2021·北京·101中学七年级期中)《旧唐书》记载:在这次战乱中,“宫室焚烧,十不存一……人烟断绝,千里萧条。“从此之后,国势由盛转衰。该战乱发生时的唐朝皇帝是( )

A.唐太宗 B.唐高宗 C.武则天 D.唐玄宗

11.(2021·北京·清华大学附属中学上地学校七年级期中)将下列历史现象按因果关系排列,正确的一项是( )

①藩镇割据,唐朝中央集权削弱 ②五代十国的分裂割据状态

③安史之乱爆发,唐朝由盛转衰 ④地方权力集中节度使手中

A.①②③④ B.②①③④ C.④③①② D.①③②④

12.(2021·北京·北师大大兴附中七年级期中)下列表格所深刻反映的历史现象是( )

政权 开国君主 即位前的官职

后梁 朱温 宣武节度使

后唐 李克用 行营节度使

后晋 石敬瑭 河东节度使

后汉 刘知远 河东节度使

A.唐朝后期藩镇割据的延续 B.中国正在走向统一

C.五代时期国家陷于四分五裂 D.原有朝代再次复兴

13.(2021·北京·北师大大兴附中七年级期中)杜甫的《忆昔》中写到“有田种谷今流血。洛阳宫殿烧焚尽,宗庙新除狐兔穴……”之所以出现这种局面,原因是( )

A.安史之乱 B.黄巢起义 C.藩镇割据 D.澶渊之盟

14.(2021·北京延庆·七年级期中)《新唐书 兵志》记载:大盗既灭,而武夫战卒以功起行阵,列为侯王者,皆除节度 使。由是方镇相望于内地,大者连州十余,小者犹兼三四。记载主要反映了安史之乱后,唐朝

A.朝政腐败 B.经济衰落 C.藩镇割据 D.国力强盛

二、综合题

15.(2021·北京市第四十三中学七年级期中)唐末的皇帝都是昏庸之辈,生活上极端奢侈,只管游乐挥霍,官僚们又贪污受贿成风,政治黑暗。由于对藩镇和边疆各族的支出,官僚机构膨胀以及统治集团生活奢侈等原因,致使府库空虚。为了维持统治集团的需要,政府对人民不断加税,一些地主又把赋税以各种形式转嫁到农民头上,加之唐朝后期,土地兼并严重,至唐朝末年,已出现”富者有连阡之田,贫者无锥之地的局面。阶级矛盾日益激化。”。大宗十三年(859)十二月,浙东农民在裘莆的领导下发动起义,之后爆发了王仙芝,黄巢领导的农民大起义。这次起义,转战南北,历时十年,严重削弱了唐王朝的统治力量。

——张传玺<简明中国古代史>

以下表述是从材料中得出的,请在括号内填A;违背以上材料表达的意思的,请在括号中填B;是以上材料没有涉及的,请在括号内填C 。

(1)唐朝后期政治黑暗,政府空虚。( )

(2)唐朝末年人民无以为生,纷纷爆发起义。( )

(3)王仙芝,黄巢领导的大起义推翻了唐朝的统治。( )

(4)唐朝末年起义被镇压后割据势力进一步扩大。( )

(5)907年,朱全忠建立后梁,定都汴梁。( )

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.A

【解析】

依据题干中的“由是方镇相望于内地,大者连州十余,小者犹兼三四。” “方镇”是指藩镇,可知反映的唐朝后期的藩镇割据。A符合题意;宦官专权材料中没有体现,B不合题意;唐朝后期,统治腐朽,宦官专权,藩镇割据严重,人民无法生存,发动了黄巢起义。C不合题意。持续八年之久的安史之乱,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫。唐朝的国势从此由盛转衰,各种矛盾越来越尖锐。D不合题意;由此分析可知, BCD不合题意,选择答案A。

2.C

【解析】

依据题干和所学知识,唐朝灭亡后进入中国进入五代十国时期,C项正确;西周灭亡后,中国进入东周即春秋战国时期,排除A项;两汉之后中国进入魏晋南北朝时期,排除B项;五代十国之后中国进入辽宋夏金时期,排除D项。故选C项。

3.B

【解析】

依据题文中的 “唐都长安的崇仁坊多修造乐器的商店;延寿坊有出售金银珠宝店;胜业坊有“以小车推蒸饼卖之”;”特别是“商店”、 “出售”、“卖之”的词语信息,结合所学知识可知,这些词语说明商业的繁荣,B项符合题意;ACD三项不符合题意;故此题答案选B。

4.B

【解析】

根据材料,结合所学知识可知:唐朝初年唐太宗李世民吸取前朝灭亡教训,虚心纳谏,从善如流,在位期间出现政治清明、经济复苏、文化繁荣的治世局面,因其时年号为"贞观"(627年-649年) ,故史称"贞观之治"。武则天执政的时代,继承了唐太宗的相关政策,认为“建国之本,必在务农”,出现“贞观遗风”盛世。唐玄宗在位44年,前期(开元年间)政治清明,励精图治,任用贤能,经济迅速发展,使得天下大治,唐朝进入全盛时期,并成为当时世界上最强盛的国家,史称“开元盛世”。故选项B符合题意;材料未体现农业的发展,故选项A不符合题意;唐朝是在唐玄宗后期开始衰落,故选项C不符合题意;藩镇割据是在唐朝安史之乱以后,故选项D不符合题意。故答案为B。

5.C

【解析】

依据课本所学可知,太宗统治期间,政治比较清明,经济得到进一步发展,国力增强,文教昌盛,历史称之为“贞观之治”;唐玄宗统治末期,追求享乐,任人唯亲,朝政日趋腐败。社会上的各种矛盾越来越尖锐。755年安禄山和部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”。持续了八年的安史之乱,使唐朝的国势由盛转衰。C正确;安史之乱发生在唐玄宗统治时期,A排除;澶渊之盟是北宋和辽之间签订的协定。BD排除;故选C。

6.A

【解析】

唐朝之后是五代、辽、宋、夏和金时期。此时期北方政权的出现顺序为辽、夏、金,南方政权的出现顺序为五代十国、北宋、南宋,①④③②符合题意,A项正确;排除B、C、D项。故选A项。

7.C

【解析】

依据图示并结合所学可知,该图反映唐朝从建立到发展以及由盛转衰到灭亡的过程,问号处为唐朝发展的全盛时期。联系所学可知,唐玄宗统治前期,政治清明,经济空前繁荣,府库充实,人口明显增加,唐朝进入全盛时期,史称“开元盛世”,故选C;唐太宗统治时期政治清明,被称为“贞观之治”,排除AB;唐玄宗统治后期,贪图享乐,宠爱杨贵妃,不理政事。他还任用奷臣为丞相,造成朝政混乱,导致以边将安禄山和史思明为首的版乱,历史上称之为“安史之乱”,排除D。

8.D

【解析】

根据题干“促使唐朝形势急转直下的”结合所学知识,开元末年唐玄宗追求享乐,朝政腐败,社会矛盾越来越尖锐。各地节度使逐渐集军权、行政权和财权于一身,势力膨胀,中央与地方的力量对比失去平衡。755年节度使安禄山联合部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”。八年的安史之乱成为唐朝的转折点,使唐朝形势急转直下,D正确;黄巢起义发生唐朝后期。因统治更加腐朽,人们生活困苦,农民起义不断爆发,A排除;唐朝形势转衰后,出现了藩镇割据和宦官专权的局面,BC排除。故选D。

9.B

【解析】

依据所学可知,唐朝从“小邑犹藏万家室”到“人烟断绝,千里萧条”的转折点是安史之乱。755—763年,安史之乱持续八年之久,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫;唐朝的国势由盛转衰;唐朝中央权力衰微,安史旧将和内地节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据的局面。所以B项符合题意;A项是隋炀帝在位时开凿的,C项是给唐朝统治以致命的打击,D项是发生在北宋时期。由此分析ACD三项均不符合题意,排除,故选B。

10.D

【解析】

据材料“宫室焚烧,十不存一……人烟断绝,千里萧条。”并结合所学可知,这是安史之乱后国势由盛转衰的表现,其在位皇帝是唐玄宗,D正确;唐玄宗统治前期出现了开元盛世的局面,而唐太宗、唐高宗、武则天均是在开元盛世的局面出现之前,故A、B、C排除。

11.C

【解析】

由所学知识可知,唐朝天宝年间④地方权力过于集中于节度使手中,朝廷无法管理,形成尾大不掉的局面最终爆发安史之乱,③安史之乱的爆发使唐朝由盛转衰,为了平定安史之乱,唐朝中央政府不得不赋予藩镇更大的权力,使得安史之乱平息后,兵祸所及之藩镇纷纷割据,①藩镇割据使唐朝中央集权削弱,最终在黄巢起义爆发后唐中央政府崩溃,各地藩镇纷纷自立为王,②形成五代十国的分裂割据状态,故正确的顺序应为④③①②正确,A项、B项、D项顺序均错误,故排除。

12.A

【解析】

根据材料并结合所学可知,唐朝安史之乱后,节度使势力逐渐扩大,不受中央节制,形成藩镇割据,国家处于四分五裂局面。中央与藩镇战争不断,藩镇间也连年攻占,割据局面延续到五代十国时期,后梁、后唐、后晋、后汉的开国君主在即位前的官职都是节度使,这说明五代时期国家仍处于四分五裂状态,故A项正确;“中国正在走向统一”与史实不符,故B项错误;“五代时期国家陷于四分五裂”的深层原因是唐朝后期藩镇割据的延续,故C项错误;“原有朝代再次复兴”说法错误,故D项错误。

13.A

【解析】

唐玄宗统治后期,安禄山和部将史思明的叛乱,史称安史之乱。安史之乱对社会经济造成极大的破坏,唐朝的国势从此由盛转衰。题干的“有田种谷今流血。洛阳宫殿烧焚尽,宗庙新除狐兔穴……”局面出现的原因是安史之乱,故A符合题意;黄巢起义发生在唐朝末年,排除B;安史之乱后,逐渐形成藩镇割据的局面,排除C;北宋与辽签订澶渊之盟,排除D。故选A。

14.C

【解析】

依据题干“大盗既灭,而武夫战卒以功起行阵,列为侯王者,皆除节度使。由是方镇相望于内地,大者连州十余,小者犹兼三四。”大致意思,安史之乱中大的挑起者已被消灭,而下面的武将、士兵论功行赏,称为诸侯王。由此出现了很多藩镇,形成了藩镇割据。结合课本所学,安史之乱后,唐朝中央权力衰微,安史旧将和内地节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据的局面。C正确;ABD排除,故选C。

15.(1)A(2)A(3)B(4)C(5)C

【解析】

(1)根据材料中的“唐末的皇帝都是昏庸之辈,生活上极端奢侈,只管游乐挥霍,官僚们又贪污受贿成风,政治黑暗。”可知唐朝后期政治黑暗,政府空虚,本题表述正确。故选A。

(2)根据材料中“浙东农民在裘莆的领导下发动起义,之后爆发了王仙芝,黄巢领导的农民大起义。”可知,唐朝末年人民无以为生,纷纷爆发起义。所以本题表述正确。故选A。

(3)根据材料中的内容“王仙芝,黄巢领导的农民大起义,严重削弱了唐王朝的统治力量。”可知,王仙芝,黄巢领导的大起义并没有推翻唐朝的统治。所以本题表述错误。故选B。

(4) 材料内容没有涉及关于“唐朝末年起义被镇压后割据势力进一步扩大。”的内容,所以本题选C。

(5)材料内容没有涉及关于“907年,朱全忠建立后梁,定都汴梁。”的史实,所以本题选C。

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源