第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化 质量检测卷(有解析答案)

文档属性

| 名称 | 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化 质量检测卷(有解析答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 122.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-04 22:03:25 | ||

图片预览

文档简介

2021-2022学年人教部编版七年级历史下册《第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化》质量检测卷

一、选择题。(20小题共60分)

1.(3分)人们常用“一人之下,万人之上”来形容丞相(宰相)的地位,宋太祖为防止宰相权力过大采取的措施有( )

A.分化事权 B.重武轻文 C.设置通判 D.废除丞相

2.(3分)961年,大臣赵普针对“方镇太重,君弱臣强”的状况,提出:“稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”宋太祖为“稍夺其权”而采取的措施有( )

A.派文官担任地方州县长官

B.设转运使

C.经常调换军队将领

D.取消节度使收税权利

3.(3分)《知否知否,应是绿肥红瘦》是去年热播电视剧,剧中女主角盛明兰的父亲盛宏最初是在扬州做官,其职责是与守臣共同签书以裁决兵民、户口、赋役等事,分散知州的权力,并对其进行有效监督。由此可知盛宏所任官职是( )

A.通判 B.枢密使 C.转运使 D.市舶使

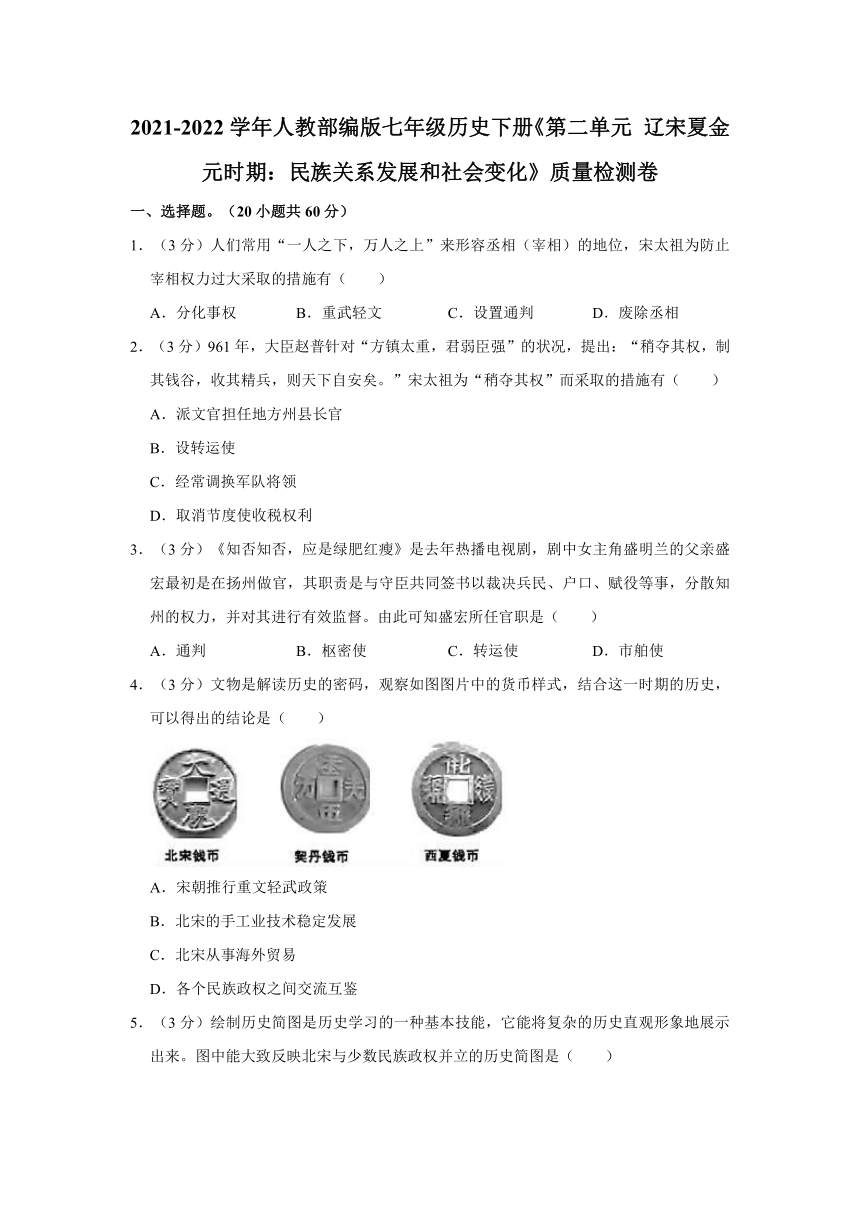

4.(3分)文物是解读历史的密码,观察如图图片中的货币样式,结合这一时期的历史,可以得出的结论是( )

A.宋朝推行重文轻武政策

B.北宋的手工业技术稳定发展

C.北宋从事海外贸易

D.各个民族政权之间交流互鉴

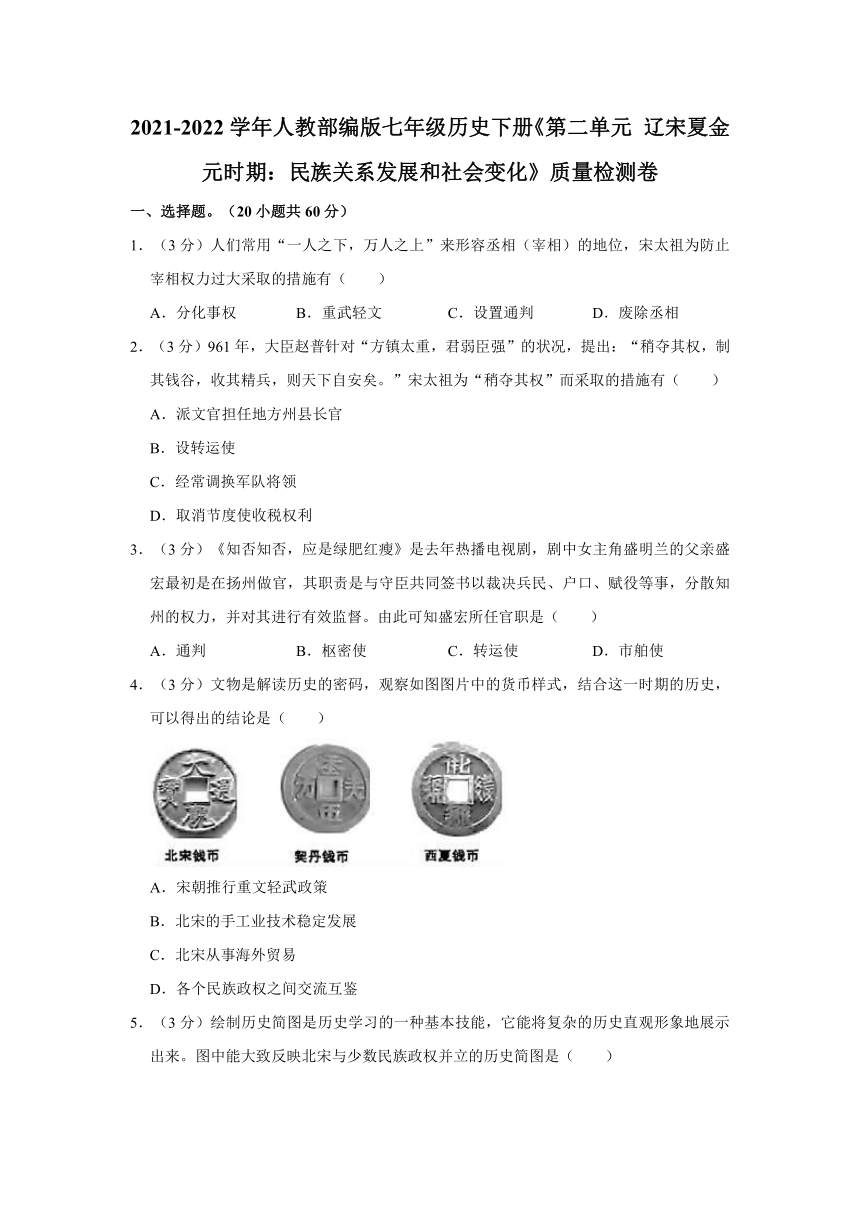

5.(3分)绘制历史简图是历史学习的一种基本技能,它能将复杂的历史直观形象地展示出来。图中能大致反映北宋与少数民族政权并立的历史简图是( )

A. B.

C. D.

6.(3分)下面方框内的对话讨论的是( )

甲:堂堂一个中原王朝,在没有战败的情况下与一个少数民族政权妥协议和,不仅称兄道弟,还给“岁币”,这难道不是一种耻辱?乙:客观上说,这次议和取得了通过战争没有取得的结果。之后的一百多年里,双方之间再无大规模战事,礼尚往来、榷场贸易、互通有无,不也造福百姓?

A.宋夏议和 B.宋金议和 C.宋辽议和 D.辽金议和

7.(3分)南宋诗人杨万里在诗中写道:“船离洪泽岸头沙,人到淮河意不佳。何必桑乾方是远,中流以北即天涯!”

诗中所谓的“天涯”指当时哪一政权( )

A.辽 B.西夏 C.金 D.元

8.(3分)“辽国号的意思是镔铁,显示它们的坚硬,但镔铁也会锈坏,只有金永不变质,我们国家就称大金吧。”你认为说这段话的人物最有可能是( )

A.阿保机 B.阿骨打 C.元昊 D.赵构

9.(3分)学生们进行研究性学习时搜集了以下论文。由此可知,他们研究的主题是( )

①《泉州湾宋代海船发掘与研究》

②《宋代瓷器五大名窑艺术审美研究》

③《略论宋代茶叶的生产与流通》

④《宋代农作物品种发展研究》

A.精巧的手工技艺 B.繁荣的宋代经济

C.繁盛的商品贸易 D.发达的农业生产

10.(3分)下表是历史兴趣小组为开展研究性学习而搜集的材料。你认为最符合研究主题的应是( )

时间地区 北方 南方

宋初 人口100多万户 人口230多万户

北宋 贡献财政收入20% 贡献财政收入80%

南宋 谚曰:“天上天堂,地下苏杭。”又曰:“苏湖熟,天下足。”

A.人口大量南迁 B.经济重心南移

C.宋朝社会生活 D.宋朝科技发达

11.(3分)它虽偏安于秦岭淮河以南,却是中国历史上经济文化繁荣、科技进步、对外开放程度较高的王朝,曾与金国、大理、西夏、吐蕃及13世纪初兴起的大蒙古国为并存政权。“它”灭亡的标志是( )

A.忽必烈改国号为元 B.忽必烈定都于大都

C.元军攻灭南宋残部 D.元军攻入都城临安

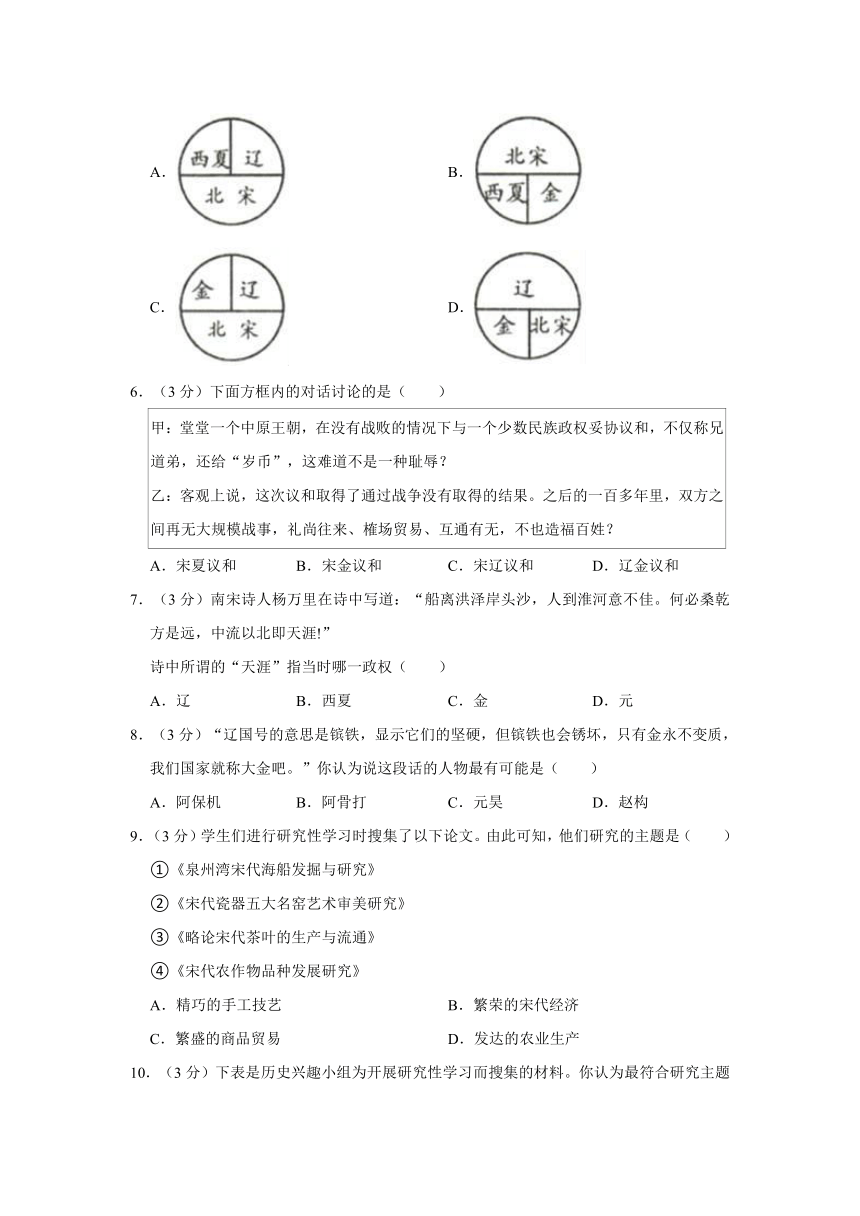

12.(3分)如图是宋元时期的政权更替图,从图中可以看出,宋元时期的时代特征是( )

A.繁荣与开放 B.民族政权并立到统一

C.经济重心的南移 D.民族交融北宋

13.(3分)元朝忽必烈接受了一位贤士的建议,逐渐学会了更多地依赖汉人及其制度来治理国家,主要表现是( )

A.推行重农政策 B.下令合并州县

C.重用汉族官吏 D.设立驻藏大臣

14.(3分)邓小平同志说:“西藏是中国领土的一部分,中国对西藏的主权不容否定,西藏独立不行,半独立不行,变相独立也不行。”下列史实中能证明西藏正式成为“中国领土的一部分”的是( )

A.西汉时设置西域都护

B.唐朝时文成公主入吐蕃

C.元朝时加强对西藏的管辖

D.清朝时设置驻藏大臣

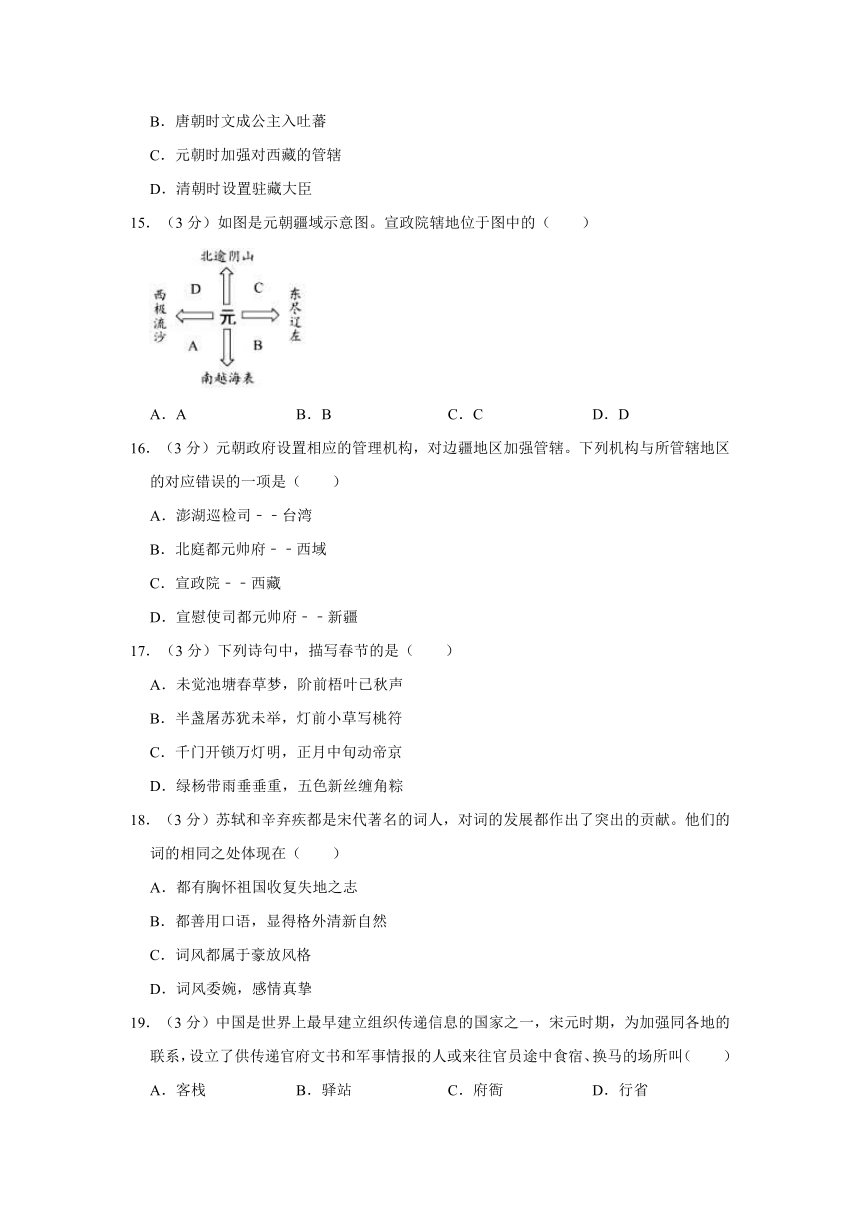

15.(3分)如图是元朝疆域示意图。宣政院辖地位于图中的( )

A.A B.B C.C D.D

16.(3分)元朝政府设置相应的管理机构,对边疆地区加强管辖。下列机构与所管辖地区的对应错误的一项是( )

A.澎湖巡检司﹣﹣台湾

B.北庭都元帅府﹣﹣西域

C.宣政院﹣﹣西藏

D.宣慰使司都元帅府﹣﹣新疆

17.(3分)下列诗句中,描写春节的是( )

A.未觉池塘春草梦,阶前梧叶已秋声

B.半盏屠苏犹未举,灯前小草写桃符

C.千门开锁万灯明,正月中旬动帝京

D.绿杨带雨垂垂重,五色新丝缠角粽

18.(3分)苏轼和辛弃疾都是宋代著名的词人,对词的发展都作出了突出的贡献。他们的词的相同之处体现在( )

A.都有胸怀祖国收复失地之志

B.都善用口语,显得格外清新自然

C.词风都属于豪放风格

D.词风委婉,感情真挚

19.(3分)中国是世界上最早建立组织传递信息的国家之一,宋元时期,为加强同各地的联系,设立了供传递官府文书和军事情报的人或来往官员途中食宿、换马的场所叫( )

A.客栈 B.驿站 C.府衙 D.行省

20.(3分)海上丝绸之路,是古代中国与外国交通贸易和文化交往的海上通道。古代海上丝绸之路进入鼎盛时期是在( )

A.汉朝 B.唐朝 C.宋朝 D.元朝

二、非选择题。(共3小题,共40分)

21.(14分)我国自古以来就是一个多民族国家,各族人民密切交往、休戚与共,形成了中华民族多元一体的格局,共同推动了国家发展和社会进步。阅读材料,回答下列问题。

材料一:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。”

﹣﹣唐太宗

材料二:“凡四十年不识干戈,岁遗差优,然不足以当用兵之费百一二焉,则知澶渊之盟,未为失策,而所可痛者,当国大臣,论和之后,武备皆废。”

﹣﹣《续资治通鉴长编》

材料三:辽宋西夏时期各民族之间的文化交往,呈现出相互吸收的特点。在辽朝,契丹族上自皇帝下至臣僚百姓,大都向往汉文化。西夏王室同样重视吸收汉族文化。虽然宋朝自以为是文化大国,但仍然吸收了辽夏的某些文化成分。

﹣﹣摘编自翁独健《中国民族关系史纲要》

材料四:一般来说,中原王朝和边疆民族关系的发展模式主要有以下几种:第一种是中原政权覆灭,各边疆地区少数民族进入中原;第二种是边疆民族的强大导致其与中原王朝势均力敌,形成割据分裂局面;第三种是统一的中原王朝非常强大,各边疆民族以中原民族和地区为中心相互交往,直至融入中原民族。

﹣﹣摘编自《历史创新能力培养》

请回答:

(1)材料一表明唐太宗实行了怎样的民族政策?因此他也得到了少数民族怎样的尊重?

(2)材料二涉及的盟约是哪两个政权之间签订的?依据材料说一说作者怎样看待这一盟约的。

(3)依据材料三,指出辽宋西夏时期的民族文化交往呈现出怎样的特点。结合所学知识,比较辽与西夏在学习汉族文化方面的相同之处。

(4)依据材料四,结合所学知识,说说唐、宋、元时期中原王朝与边疆民族关系的发展分别属于哪一种模式?

(5)综合以上探究内容,谈谈这对当今民族关系的处理有何借鉴意义。

22.(14分)阅读材料,回答问题。

材料一:考之前代,北方奄有中夏,必行汉法,可以长久。故后魏、辽、金能用汉法,历年最多,其他不能实用汉法,皆乱亡相继,史册具载,昭昭可见也。

——[元]许衡《鲁斋遗书》

材料二:汝未用南人,何以知南人不可用!自今省部台院,必参用南人。

——忽必烈

材料三:戒蒙古军,不得以民田为牧地。

——《元史 世祖本纪》

(1)根据材料一,说明许衡建议“行汉法”的主要历史依据。

(2)材料二说明忽必烈的主张是什么?材料三反映了元朝统治者实行的什么统治措施?

(3)根据上述材料,想一想,元朝统治者“行汉法”的主观目的是什么?客观效果怎么样?

(4)综合上述问题,谈谈你从中得到的启示。

23.(12分)读图,回答问题。

(1)这幅图片可能是哪个朝代哪个都城的平面图?说说你的判断依据是什么。通过这个平面图,你认为这个朝代有哪些以往朝代都城所不具备的特点?

(2)宋代社会生活丰富的原因有哪些?

参考答案

一、选择题。(20小题共60分)

1.【分析】本题考查了北宋的建立。宋太祖防止宰相权力过大,采取分化事权的办法,削弱相权。

【解答】北宋大部分时期,宰相、枢密使和三司使互不统属,各自独立对皇帝负责。那时,中书省与枢密院称“二府”,对掌文武;而三司称“计省”,独掌财政。这说明宋代时期防止宰相专权的手段是分化事权,削弱相权。宋太祖首先在军事上解除禁军将领的兵权,牢牢地控制军队,并控制对军队的调动,使禁军将领有握兵之重而无发兵之权;经常调换军队将领,使兵不识将,将不专兵;在中央,宋太祖防止宰相权力过大,采取分化事权的办法,削弱相权。

故选:A。

【点评】掌握北宋加强中央集权的措施和影响。

2.【分析】本题考查北宋的政治,知道宋太祖为“稍夺其权”而采取的措施有派文官担任地方州县长官。

【解答】北宋为了“稍夺其权”所采取的措施是陆续解除节度使的权力,派文官担任地方州县长官,借此剥夺了地方大将的权力。

故选:A。

【点评】本题考查北宋的政治,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

3.【分析】本题考查北宋加强中央集权措施。北宋初年采取的加强中央集权制度的措施,使藩镇割据的基础得以铲除,从而维护了国家的统一和安定,有利于社会经济的发展。

【解答】依据所学,北宋为加强中央集权,在地方设通判分散知州权力,并进行监督。可知,盛宏所任官职是通判。

故选:A。

【点评】本题以北宋加强中央集权措施为背景,考查学生识记历史知识能力。

4.【分析】本题考查宋、辽、西夏的并立与和战的相关知识。辽、西夏、金三个政权都受汉族文化影响,逐渐封建化,与宋政权并立,与宋达成和议,接受岁币。

【解答】观察三幅图片可知,前一枚货币是北宋的钱币,沿用秦汉时期的圆形方孔铜钱。后两枚货币都是圆形方孔钱,模仿模仿的是中原钱币的样式,币中文字各异,且非汉字,可见契丹、西夏创制了文字,货币是商品经济发展的产物,可以体现各个民族政权之间交流互鉴。D项各个民族政权之间交流互鉴可以得出此结论。

故选:D。

【点评】注意对图片的解读,识记宋、辽、西夏的并立与和战的相关知识。

5.【分析】本题以能大致反映北宋与少数民族政权并立的示意图为切入点,考查宋辽西夏的并立。

【解答】与北宋并立的少数民族政权主要是西夏和辽,西夏在北宋西北,辽在北宋东北,因此A是大致反映北宋与少数民族政权并立的示意图,符合题意。

故选:A。

【点评】本题以宋辽西夏的并立为背景,考查学生识图和识记历史知识能力。

6.【分析】本题考查澶渊之盟的相关知识,关键信息是“堂堂一个中原王朝,在没有战败的情况下与一个少数民族政权妥协议和,不仅称兄道弟,还给‘岁币’”。

【解答】由材料“堂堂一个中原王朝,在没有战败的情况下与一个少数民族政权妥协议和,不仅称兄道弟,还给‘岁币’”可知,这与宋辽议和有关。宋真宗时(1004年),辽大举进攻北宋,宰相寇准力劝宋真宗来到澶州城,宋军士气大振,打退辽军。第二年辽宋议和,辽朝退兵,宋朝给辽岁币,史称澶渊之盟。此后很长时间,辽宋之间保持和平局面。

故选:C。

【点评】本题主要考查解读题干信息和对历史史实的分析和准确识记能力。注意掌握辽宋夏金元时期民族政权的并立。

7.【分析】本题考查南宋与金的对峙,掌握相关的基础知识。

【解答】据题干“船离洪泽岸头沙,人到淮河意不佳。何必桑乾方是远,中流以北即天涯!”并结合所学知识可知,1141年宋金达成和议,南宋向金称臣,并给金岁币,双方以淮水至大散关一线划定分界线,宋金对峙局面形成。故诗中所谓的“天涯”指当时的金。

故选:C。

【点评】本题考查南宋与金的对峙,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

8.【分析】本题主要考查阿骨打。1115年,女真族杰出首领完颜阿骨打建立金。

【解答】据“辽国号的意思是镔铁,显示它们的坚硬,但镔铁也会锈坏,只有金永不变质,我们国家就称大金吧。”可知,说这段话的人物最有可能是阿骨打。1115年,女真族杰出首领完颜阿骨打统一了女真族各部,在会宁称帝,建立金。

故选:B。

【点评】本题主要考查学生准确解读材料信息以及理解问题的能力。理解并识记宋金南北对峙的相关史实。

9.【分析】本题主要考查学生对经济重心南移相关知识的掌握,两宋时期,南方经济迅速发展起来,全国的经济重心从黄河流域转移到长江流域。

【解答】据题干“《泉州湾宋代海船发掘与研究》、《宋代瓷器五大名窑艺术审美研究》、《略论宋代茶叶的生产与流通》、《宋代农作物品种发展研究》”结合所学可知,研究的主题是繁荣的宋代经济。两宋时期,中原军民英勇抗击契丹、女真等少数民族南侵,使南方地区长期处于相对和平的环境,南方经济迅速发展起来,全国的经济重心从黄河流域转移到长江流域。

故选:B。

【点评】本题主要考查学生对经济重心南移相关知识的掌握,重点识记内容与影响。

10.【分析】本题考查经济重心南移这一知识点,考查学生分析图表提取有效信息的能力。

【解答】观察分析图中表格,按时间分为宋初、北宋、南宋,对比的地区为南北方的人口和财政收入。很明显能够看出随着时间推移,人口和财政收入都是南方占优势,到了南宋时直接用两个谚语表现南方地位的突出变化。所以能够解释本题中发生变化的事件是经济重心南移。唐朝中后期开始的经济重心南移,到南宋时完成。

故选:B。

【点评】本题较容易回答,要求学生会分析图表,提取有效信息,熟知经济重心南移的知识点即可回答。

11.【分析】本题主要考查元朝统一全国的相关史实。

【解答】A.忽必烈改国号为元是1271年与宋朝灭亡无关,排除;

B.忽必烈定都于大都是1272年与宋朝灭亡无关,排除;

C.1279年,元朝攻灭南宋残部,南宋并没有灭亡,排除;

D.1276年,元朝攻入南宋都城临安,南宋灭亡。元灭南宋,完成了全国的统一,结束了我国历史上较长时期的分裂割据局面,为统一多民族国家的进一步发展奠定了基础。选项D符合题意。

故选:D。

【点评】本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记元朝统一全国的相关史实。

12.【分析】本题主要考查了宋、辽、西夏、金、元时期的时代特征相关知识,结合所学即可作答。

【解答】观察示意图可知,这是赵匡胤建立的北宋政权。960年,赵匡胤发动陈桥兵变,建立了宋朝,历史上称为北宋。辽建立于916年,辽的建立者是耶律阿保机。11世纪前期,党项首领元昊称大夏国皇帝,都城在兴庆,史称西夏。1115年,女真族杰出首领完颜阿骨打统一了女真族各部,在会宁称帝,建立金。图中统一全国的政权是元朝,建立者是忽必烈。从图中可以看出宋元时期的时代特征是从民族政权并立到完成统一。B符合题意。

故选:B。

【点评】本题主要考查了宋、辽、西夏、金、元时期的时代特征相关知识,解题的关键是理解图示所包含的内容。

13.【分析】本题主要考查了元朝巩固统一的措施。

【解答】“依赖汉人及其制度来治理国家”是解题的关键,根据所学知识可知,为了更好地治理国家,忽必烈重用汉族官吏,采取汉族的政治制度。

故选:C。

【点评】注意准确识记元世祖的治国措施。

14.【分析】本题以邓小平同志的话语为依托,考查元朝时加强对西藏的管辖。

【解答】能证明西藏正式成为“中国领土的一部分”的是元朝时加强对西藏的管辖。元朝设置宣政院管理西藏地区军政要务,宣政院是元朝掌管全国佛教事宜和藏族地区军政事务的中央机关。从此,西藏地区正式成为我国中央政府直接管辖的一个地方行政区域。

故选:C。

【点评】本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。识记与灵活掌握元朝巩固统一的措施。

15.【分析】本题以题干图示为依托,考查宣政院。

【解答】元朝疆域示意图。宣政院辖地位于图中的A.元朝时对西藏地区行驶行政管理权,中央设置宣政院管理西藏地区军政要务,宣政院是元朝掌管全国佛教事宜和藏族地区军政事务的中央机关,将这一地区划为一个单独的行政区。在当地设置宣慰使司都元帅府,征收赋税,屯驻军队,实行完整而有效的管理。从此,西藏地区正式成为我国中央政府直接管辖的一个地方行政区域。

故选:A。

【点评】本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。识记与灵活掌握蒙古统一、元朝的建立以及巩固统一的措施。

16.【分析】本题主要考查了元朝加强边疆地区统治设置的机构,重点掌握在西藏和新疆地区设置的措施。

【解答】结合所学知识可知,元朝建立后,对西藏地区行使行政管理权,在这一地区设立宣慰使司都元帅府,由宣政院直接统辖,掌管西藏的军民各项事务。朝廷还在当地设置地方机构,任命官员征收赋税,屯驻军队,实行充分和有效的管理。从此,中央政府对西藏正式行使行政管辖。据所学知识可知,元朝为了加强对边疆地区的管辖,元朝设置北庭都元帅府等机构管理西域的军政事务,加强对西域的管辖。D对应错误,符合题意。

故选:D。

【点评】重点掌握在西藏和新疆地区设置的措施。注意基础知识的识记与理解。

17.【分析】本题考查宋代的社会生活相关知识。

【解答】据材料“半盏屠苏犹未举,灯前小草写桃符”可知,此诗句描写春节的。诗句描写的是除夕节。除夕节有喝屠苏酒的习俗,并且,桃符正是现在春联的原始模型。

故选:B。

【点评】本题掌握宋代的社会生活相关知识。培养学生分析材料能力。

18.【分析】本题考查了宋词。词是一种新体诗歌,句子有长有短,便于歌唱,是宋代主要的文学形式。

【解答】苏轼和辛弃疾的词的相同之处体现在词风都属于豪放风格。北宋苏轼扩展了词的内容,着重表达豪放的思想感情,描绘雄浑壮观的景物。他的词,气势豪迈,雄健奔放,对后世影响很大,代表作有《念奴娇 赤壁怀古》、《水调歌头 明月几时有》等。“明月几时有,把酒问青天”出自苏轼的《水调歌头 明月几时有》。南宋辛弃疾把词的豪放风格发扬光大,他在词里经常倾吐对山河分裂的悲痛,代表作有《八声甘州》、《菩萨蛮 书江西造口壁》、《破阵子 醉里挑灯看剑》等。

故选:C。

【点评】本题考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识记苏轼和辛弃疾的词都属于豪放风格。

19.【分析】本题考查的是驿站。元代的陆路向西通往波斯、阿拉伯及俄罗斯等欧洲国家,使东西方的使臣、商人往来非常方便。

【解答】宋元时期,为加强同各地的联系,设立了供传递官府文书和军事情报的人或来往官员途中食宿、换马的场所叫驿站。宋代驿站比较发达,元朝统治区域辽阔,修建了覆盖全国的陆路交通网,建立了四通八达的驿站。

故选:B。

【点评】本题主要考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识记驿站的功能。

20.【分析】本题主要考查古代海上丝绸之路的鼎盛时期的相关史实。重点掌握的相关史实。

【解答】元朝时,海上交通范围有更大的拓展,海上丝绸之路进入鼎盛时期。宋元时,中国与阿拉伯、波斯以及东非之间有大量的商船定期往返。宋代时与中国有贸易关系的国家和地区有五六十个,元代时达到140多个。古代海上丝绸之路进入鼎盛时期是在元朝,选项D符合题意。

故选:D。

【点评】本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力.理解并识记古代海上丝绸之路的鼎盛时期的相关史实。

二、非选择题。(共3小题,共40分)

21.【分析】本题以我国自古以来就是一个多民族国家,各族人民密切交往、休戚与共,形成了中华民族多元一体的格局,共同推动了国家发展和社会进步为主线,考查唐朝的民族关系和民族政策、宋、辽、西夏的并立与和战、唐、宋、元时期中原王朝与边疆民族关系等知识。

【解答】(1)由材料一“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一”可知,唐太宗实行了开明的民族政策,唐太宗被北方少数名族尊称为天可汗。

(2)由材料二“凡四十年不识干戈,岁遗差优,然不足以当用兵之费百一二焉,则知澶渊之盟,未为失策,而所可痛者,当国大臣,论和之后,武备皆废”可知,这反映的是澶渊之盟,是辽和北宋之间的盟约,这一盟约促进了双方边境维持几十年的和平局面;削弱了北宋的军事力量。

(3)由材料三“辽宋西夏时期各民族之间的文化交往,呈现出相互吸收的特点。在辽朝,契丹族上自皇帝下至臣僚百姓,大都向往汉文化。西夏王室同样重视吸收汉族文化。虽然宋朝自以为是文化大国,但仍然吸收了辽夏的某些文化成分”可知,辽宋西夏时期的民族文化交往呈现出相互吸收的特点。辽与西夏在学习汉族文化方面的相同之处有创制文字,发展生产,制订法律。

(4)由材料四“第一种是中原政权覆灭,各边疆地区少数民族进入中原;第二种是边疆民族的强大导致其与中原王朝势均力敌,形成割据分裂局面;第三种是统一的中原王朝非常强大,各边疆民族以中原民族和地区为中心相互交往,直至融入中原民族”并结合怕学知,唐﹣﹣第三种,宋﹣﹣第二种,元﹣﹣第一种。

(5)本题是开放性题目,言之有理即可,如加强民族间的交流,坚持民族平等,民族团结,各民族共同繁荣原则等。

故答案为:

(1)开明的民族政策;唐太宗被北方少数名族尊称为天可汗。

(2)辽和北宋;这一盟约促进了双方边境维持几十年的和平局面;削弱了北宋的军事力量。

(3)相互吸收的特点;创制文字,发展生产,制订法律(任意一点)。

(4)唐﹣﹣第三种;宋﹣﹣第二种;元﹣﹣第一种。

(5)加强民族间的交流,坚持民族平等,民族团结,各民族共同繁荣原则等。

【点评】注意对材料的解读,识记唐朝的民族关系和民族政策、宋、辽、西夏的并立与和战、唐、宋、元时期中原王朝与边疆民族关系等知识。

22.【分析】本题以三则文字材料为背景依托,主要考查了许衡建议“行汉法”的主要历史依据、忽必烈的主张、元朝统治者实行的统治措施、元朝统治者“行汉法”的主观目的以及客观效果等知识,掌握相关基础知识。

【解答】(1)根据材料一“考之前代,北方奄有中夏,必行汉法,可以长久。故后魏、辽、金能用汉法,历年最多,其他不能实用汉法,皆乱亡相继,史册具载,昭昭可见也”可知,许衡建议“行汉法”的主要历史依据是北魏、辽、金因推行汉法,统治时间较长,其他不行汉法的少数民族政权都很快相继败亡。

(2)根据材料结合所学知识可知,材料二说明忽必烈的主张是:重用汉族儒臣,推行中原地区的制度与文化。根据材料“戒蒙古军,不得以民田为牧地”结合所学知识可知,材料三反映了元朝统治者实行的注重农桑统治措施。

(3)根据上述材料结合所学知识可知,元朝统治者“行汉法”的主观目的是维护和加强对汉人的统治。客观效果促进了民族交融,加速了自身的封建化进程。

(4)综合上述问题结合所学知识可知,我从中得到的启示有我们要具有锐意进取的精神,学习先进文化,敢于创新,与时俱进。

故答案为:

(1)北魏、辽、金因推行汉法,统治时间较长,其他不行汉法的少数民族政权都很快相继败亡。

(2)主张:重用汉族儒臣,推行中原地区的制度与文化。措施:注重农桑。

(3)主观目的:维护和加强对汉人的统治。客观效果:促进了民族交融,加速了自身的封建化进程。

(4)我们要具有锐意进取的精神,学习先进文化,敢于创新,与时俱进。(言之有理即可)

【点评】本题主要考查学生识记和分析历史知识的能力。理解并识记许衡建议“行汉法”的主要历史依据、忽必烈的主张、元朝统治者实行的统治措施、元朝统治者“行汉法”的主观目的以及客观效果等知识。

23.【分析】本题考查了宋代的社会生活。宋代开始出现的瓦子是当时市民阶层娱乐的重要场所,是宋代市民阶层文化生活的重要标志。节庆活动作为一个民族文化生活的重要组成部分,丰富了人们的生活。

【解答】(1)通过材料中的图片可以看出,城市中商业区和住宅区的分布已经被打乱,结合所学知识可知,宋朝时期坊市制度被打破,北宋开封的大相国寺,每年举办多次庙会,寺庙内外人流如潮,有“皇家寺庙”之称。

(2)宋代商品经济发达,随着城市的繁荣,在城市市民阶层形成而且不断发展壮大,市民文化生活丰富起来。

故答案为:

(1)宋朝;开封;城市中商业区和住宅区的分布已经被打乱;宋朝时期坊市制度被打破。

(2)商品经济发达,城市的繁荣,市民阶层形成而且不断发展壮大。

【点评】解答本题关键是通过问题分析,明确考查的知识点是宋代的社会生活,运用所学,具体分析作答。

一、选择题。(20小题共60分)

1.(3分)人们常用“一人之下,万人之上”来形容丞相(宰相)的地位,宋太祖为防止宰相权力过大采取的措施有( )

A.分化事权 B.重武轻文 C.设置通判 D.废除丞相

2.(3分)961年,大臣赵普针对“方镇太重,君弱臣强”的状况,提出:“稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”宋太祖为“稍夺其权”而采取的措施有( )

A.派文官担任地方州县长官

B.设转运使

C.经常调换军队将领

D.取消节度使收税权利

3.(3分)《知否知否,应是绿肥红瘦》是去年热播电视剧,剧中女主角盛明兰的父亲盛宏最初是在扬州做官,其职责是与守臣共同签书以裁决兵民、户口、赋役等事,分散知州的权力,并对其进行有效监督。由此可知盛宏所任官职是( )

A.通判 B.枢密使 C.转运使 D.市舶使

4.(3分)文物是解读历史的密码,观察如图图片中的货币样式,结合这一时期的历史,可以得出的结论是( )

A.宋朝推行重文轻武政策

B.北宋的手工业技术稳定发展

C.北宋从事海外贸易

D.各个民族政权之间交流互鉴

5.(3分)绘制历史简图是历史学习的一种基本技能,它能将复杂的历史直观形象地展示出来。图中能大致反映北宋与少数民族政权并立的历史简图是( )

A. B.

C. D.

6.(3分)下面方框内的对话讨论的是( )

甲:堂堂一个中原王朝,在没有战败的情况下与一个少数民族政权妥协议和,不仅称兄道弟,还给“岁币”,这难道不是一种耻辱?乙:客观上说,这次议和取得了通过战争没有取得的结果。之后的一百多年里,双方之间再无大规模战事,礼尚往来、榷场贸易、互通有无,不也造福百姓?

A.宋夏议和 B.宋金议和 C.宋辽议和 D.辽金议和

7.(3分)南宋诗人杨万里在诗中写道:“船离洪泽岸头沙,人到淮河意不佳。何必桑乾方是远,中流以北即天涯!”

诗中所谓的“天涯”指当时哪一政权( )

A.辽 B.西夏 C.金 D.元

8.(3分)“辽国号的意思是镔铁,显示它们的坚硬,但镔铁也会锈坏,只有金永不变质,我们国家就称大金吧。”你认为说这段话的人物最有可能是( )

A.阿保机 B.阿骨打 C.元昊 D.赵构

9.(3分)学生们进行研究性学习时搜集了以下论文。由此可知,他们研究的主题是( )

①《泉州湾宋代海船发掘与研究》

②《宋代瓷器五大名窑艺术审美研究》

③《略论宋代茶叶的生产与流通》

④《宋代农作物品种发展研究》

A.精巧的手工技艺 B.繁荣的宋代经济

C.繁盛的商品贸易 D.发达的农业生产

10.(3分)下表是历史兴趣小组为开展研究性学习而搜集的材料。你认为最符合研究主题的应是( )

时间地区 北方 南方

宋初 人口100多万户 人口230多万户

北宋 贡献财政收入20% 贡献财政收入80%

南宋 谚曰:“天上天堂,地下苏杭。”又曰:“苏湖熟,天下足。”

A.人口大量南迁 B.经济重心南移

C.宋朝社会生活 D.宋朝科技发达

11.(3分)它虽偏安于秦岭淮河以南,却是中国历史上经济文化繁荣、科技进步、对外开放程度较高的王朝,曾与金国、大理、西夏、吐蕃及13世纪初兴起的大蒙古国为并存政权。“它”灭亡的标志是( )

A.忽必烈改国号为元 B.忽必烈定都于大都

C.元军攻灭南宋残部 D.元军攻入都城临安

12.(3分)如图是宋元时期的政权更替图,从图中可以看出,宋元时期的时代特征是( )

A.繁荣与开放 B.民族政权并立到统一

C.经济重心的南移 D.民族交融北宋

13.(3分)元朝忽必烈接受了一位贤士的建议,逐渐学会了更多地依赖汉人及其制度来治理国家,主要表现是( )

A.推行重农政策 B.下令合并州县

C.重用汉族官吏 D.设立驻藏大臣

14.(3分)邓小平同志说:“西藏是中国领土的一部分,中国对西藏的主权不容否定,西藏独立不行,半独立不行,变相独立也不行。”下列史实中能证明西藏正式成为“中国领土的一部分”的是( )

A.西汉时设置西域都护

B.唐朝时文成公主入吐蕃

C.元朝时加强对西藏的管辖

D.清朝时设置驻藏大臣

15.(3分)如图是元朝疆域示意图。宣政院辖地位于图中的( )

A.A B.B C.C D.D

16.(3分)元朝政府设置相应的管理机构,对边疆地区加强管辖。下列机构与所管辖地区的对应错误的一项是( )

A.澎湖巡检司﹣﹣台湾

B.北庭都元帅府﹣﹣西域

C.宣政院﹣﹣西藏

D.宣慰使司都元帅府﹣﹣新疆

17.(3分)下列诗句中,描写春节的是( )

A.未觉池塘春草梦,阶前梧叶已秋声

B.半盏屠苏犹未举,灯前小草写桃符

C.千门开锁万灯明,正月中旬动帝京

D.绿杨带雨垂垂重,五色新丝缠角粽

18.(3分)苏轼和辛弃疾都是宋代著名的词人,对词的发展都作出了突出的贡献。他们的词的相同之处体现在( )

A.都有胸怀祖国收复失地之志

B.都善用口语,显得格外清新自然

C.词风都属于豪放风格

D.词风委婉,感情真挚

19.(3分)中国是世界上最早建立组织传递信息的国家之一,宋元时期,为加强同各地的联系,设立了供传递官府文书和军事情报的人或来往官员途中食宿、换马的场所叫( )

A.客栈 B.驿站 C.府衙 D.行省

20.(3分)海上丝绸之路,是古代中国与外国交通贸易和文化交往的海上通道。古代海上丝绸之路进入鼎盛时期是在( )

A.汉朝 B.唐朝 C.宋朝 D.元朝

二、非选择题。(共3小题,共40分)

21.(14分)我国自古以来就是一个多民族国家,各族人民密切交往、休戚与共,形成了中华民族多元一体的格局,共同推动了国家发展和社会进步。阅读材料,回答下列问题。

材料一:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。”

﹣﹣唐太宗

材料二:“凡四十年不识干戈,岁遗差优,然不足以当用兵之费百一二焉,则知澶渊之盟,未为失策,而所可痛者,当国大臣,论和之后,武备皆废。”

﹣﹣《续资治通鉴长编》

材料三:辽宋西夏时期各民族之间的文化交往,呈现出相互吸收的特点。在辽朝,契丹族上自皇帝下至臣僚百姓,大都向往汉文化。西夏王室同样重视吸收汉族文化。虽然宋朝自以为是文化大国,但仍然吸收了辽夏的某些文化成分。

﹣﹣摘编自翁独健《中国民族关系史纲要》

材料四:一般来说,中原王朝和边疆民族关系的发展模式主要有以下几种:第一种是中原政权覆灭,各边疆地区少数民族进入中原;第二种是边疆民族的强大导致其与中原王朝势均力敌,形成割据分裂局面;第三种是统一的中原王朝非常强大,各边疆民族以中原民族和地区为中心相互交往,直至融入中原民族。

﹣﹣摘编自《历史创新能力培养》

请回答:

(1)材料一表明唐太宗实行了怎样的民族政策?因此他也得到了少数民族怎样的尊重?

(2)材料二涉及的盟约是哪两个政权之间签订的?依据材料说一说作者怎样看待这一盟约的。

(3)依据材料三,指出辽宋西夏时期的民族文化交往呈现出怎样的特点。结合所学知识,比较辽与西夏在学习汉族文化方面的相同之处。

(4)依据材料四,结合所学知识,说说唐、宋、元时期中原王朝与边疆民族关系的发展分别属于哪一种模式?

(5)综合以上探究内容,谈谈这对当今民族关系的处理有何借鉴意义。

22.(14分)阅读材料,回答问题。

材料一:考之前代,北方奄有中夏,必行汉法,可以长久。故后魏、辽、金能用汉法,历年最多,其他不能实用汉法,皆乱亡相继,史册具载,昭昭可见也。

——[元]许衡《鲁斋遗书》

材料二:汝未用南人,何以知南人不可用!自今省部台院,必参用南人。

——忽必烈

材料三:戒蒙古军,不得以民田为牧地。

——《元史 世祖本纪》

(1)根据材料一,说明许衡建议“行汉法”的主要历史依据。

(2)材料二说明忽必烈的主张是什么?材料三反映了元朝统治者实行的什么统治措施?

(3)根据上述材料,想一想,元朝统治者“行汉法”的主观目的是什么?客观效果怎么样?

(4)综合上述问题,谈谈你从中得到的启示。

23.(12分)读图,回答问题。

(1)这幅图片可能是哪个朝代哪个都城的平面图?说说你的判断依据是什么。通过这个平面图,你认为这个朝代有哪些以往朝代都城所不具备的特点?

(2)宋代社会生活丰富的原因有哪些?

参考答案

一、选择题。(20小题共60分)

1.【分析】本题考查了北宋的建立。宋太祖防止宰相权力过大,采取分化事权的办法,削弱相权。

【解答】北宋大部分时期,宰相、枢密使和三司使互不统属,各自独立对皇帝负责。那时,中书省与枢密院称“二府”,对掌文武;而三司称“计省”,独掌财政。这说明宋代时期防止宰相专权的手段是分化事权,削弱相权。宋太祖首先在军事上解除禁军将领的兵权,牢牢地控制军队,并控制对军队的调动,使禁军将领有握兵之重而无发兵之权;经常调换军队将领,使兵不识将,将不专兵;在中央,宋太祖防止宰相权力过大,采取分化事权的办法,削弱相权。

故选:A。

【点评】掌握北宋加强中央集权的措施和影响。

2.【分析】本题考查北宋的政治,知道宋太祖为“稍夺其权”而采取的措施有派文官担任地方州县长官。

【解答】北宋为了“稍夺其权”所采取的措施是陆续解除节度使的权力,派文官担任地方州县长官,借此剥夺了地方大将的权力。

故选:A。

【点评】本题考查北宋的政治,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

3.【分析】本题考查北宋加强中央集权措施。北宋初年采取的加强中央集权制度的措施,使藩镇割据的基础得以铲除,从而维护了国家的统一和安定,有利于社会经济的发展。

【解答】依据所学,北宋为加强中央集权,在地方设通判分散知州权力,并进行监督。可知,盛宏所任官职是通判。

故选:A。

【点评】本题以北宋加强中央集权措施为背景,考查学生识记历史知识能力。

4.【分析】本题考查宋、辽、西夏的并立与和战的相关知识。辽、西夏、金三个政权都受汉族文化影响,逐渐封建化,与宋政权并立,与宋达成和议,接受岁币。

【解答】观察三幅图片可知,前一枚货币是北宋的钱币,沿用秦汉时期的圆形方孔铜钱。后两枚货币都是圆形方孔钱,模仿模仿的是中原钱币的样式,币中文字各异,且非汉字,可见契丹、西夏创制了文字,货币是商品经济发展的产物,可以体现各个民族政权之间交流互鉴。D项各个民族政权之间交流互鉴可以得出此结论。

故选:D。

【点评】注意对图片的解读,识记宋、辽、西夏的并立与和战的相关知识。

5.【分析】本题以能大致反映北宋与少数民族政权并立的示意图为切入点,考查宋辽西夏的并立。

【解答】与北宋并立的少数民族政权主要是西夏和辽,西夏在北宋西北,辽在北宋东北,因此A是大致反映北宋与少数民族政权并立的示意图,符合题意。

故选:A。

【点评】本题以宋辽西夏的并立为背景,考查学生识图和识记历史知识能力。

6.【分析】本题考查澶渊之盟的相关知识,关键信息是“堂堂一个中原王朝,在没有战败的情况下与一个少数民族政权妥协议和,不仅称兄道弟,还给‘岁币’”。

【解答】由材料“堂堂一个中原王朝,在没有战败的情况下与一个少数民族政权妥协议和,不仅称兄道弟,还给‘岁币’”可知,这与宋辽议和有关。宋真宗时(1004年),辽大举进攻北宋,宰相寇准力劝宋真宗来到澶州城,宋军士气大振,打退辽军。第二年辽宋议和,辽朝退兵,宋朝给辽岁币,史称澶渊之盟。此后很长时间,辽宋之间保持和平局面。

故选:C。

【点评】本题主要考查解读题干信息和对历史史实的分析和准确识记能力。注意掌握辽宋夏金元时期民族政权的并立。

7.【分析】本题考查南宋与金的对峙,掌握相关的基础知识。

【解答】据题干“船离洪泽岸头沙,人到淮河意不佳。何必桑乾方是远,中流以北即天涯!”并结合所学知识可知,1141年宋金达成和议,南宋向金称臣,并给金岁币,双方以淮水至大散关一线划定分界线,宋金对峙局面形成。故诗中所谓的“天涯”指当时的金。

故选:C。

【点评】本题考查南宋与金的对峙,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

8.【分析】本题主要考查阿骨打。1115年,女真族杰出首领完颜阿骨打建立金。

【解答】据“辽国号的意思是镔铁,显示它们的坚硬,但镔铁也会锈坏,只有金永不变质,我们国家就称大金吧。”可知,说这段话的人物最有可能是阿骨打。1115年,女真族杰出首领完颜阿骨打统一了女真族各部,在会宁称帝,建立金。

故选:B。

【点评】本题主要考查学生准确解读材料信息以及理解问题的能力。理解并识记宋金南北对峙的相关史实。

9.【分析】本题主要考查学生对经济重心南移相关知识的掌握,两宋时期,南方经济迅速发展起来,全国的经济重心从黄河流域转移到长江流域。

【解答】据题干“《泉州湾宋代海船发掘与研究》、《宋代瓷器五大名窑艺术审美研究》、《略论宋代茶叶的生产与流通》、《宋代农作物品种发展研究》”结合所学可知,研究的主题是繁荣的宋代经济。两宋时期,中原军民英勇抗击契丹、女真等少数民族南侵,使南方地区长期处于相对和平的环境,南方经济迅速发展起来,全国的经济重心从黄河流域转移到长江流域。

故选:B。

【点评】本题主要考查学生对经济重心南移相关知识的掌握,重点识记内容与影响。

10.【分析】本题考查经济重心南移这一知识点,考查学生分析图表提取有效信息的能力。

【解答】观察分析图中表格,按时间分为宋初、北宋、南宋,对比的地区为南北方的人口和财政收入。很明显能够看出随着时间推移,人口和财政收入都是南方占优势,到了南宋时直接用两个谚语表现南方地位的突出变化。所以能够解释本题中发生变化的事件是经济重心南移。唐朝中后期开始的经济重心南移,到南宋时完成。

故选:B。

【点评】本题较容易回答,要求学生会分析图表,提取有效信息,熟知经济重心南移的知识点即可回答。

11.【分析】本题主要考查元朝统一全国的相关史实。

【解答】A.忽必烈改国号为元是1271年与宋朝灭亡无关,排除;

B.忽必烈定都于大都是1272年与宋朝灭亡无关,排除;

C.1279年,元朝攻灭南宋残部,南宋并没有灭亡,排除;

D.1276年,元朝攻入南宋都城临安,南宋灭亡。元灭南宋,完成了全国的统一,结束了我国历史上较长时期的分裂割据局面,为统一多民族国家的进一步发展奠定了基础。选项D符合题意。

故选:D。

【点评】本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记元朝统一全国的相关史实。

12.【分析】本题主要考查了宋、辽、西夏、金、元时期的时代特征相关知识,结合所学即可作答。

【解答】观察示意图可知,这是赵匡胤建立的北宋政权。960年,赵匡胤发动陈桥兵变,建立了宋朝,历史上称为北宋。辽建立于916年,辽的建立者是耶律阿保机。11世纪前期,党项首领元昊称大夏国皇帝,都城在兴庆,史称西夏。1115年,女真族杰出首领完颜阿骨打统一了女真族各部,在会宁称帝,建立金。图中统一全国的政权是元朝,建立者是忽必烈。从图中可以看出宋元时期的时代特征是从民族政权并立到完成统一。B符合题意。

故选:B。

【点评】本题主要考查了宋、辽、西夏、金、元时期的时代特征相关知识,解题的关键是理解图示所包含的内容。

13.【分析】本题主要考查了元朝巩固统一的措施。

【解答】“依赖汉人及其制度来治理国家”是解题的关键,根据所学知识可知,为了更好地治理国家,忽必烈重用汉族官吏,采取汉族的政治制度。

故选:C。

【点评】注意准确识记元世祖的治国措施。

14.【分析】本题以邓小平同志的话语为依托,考查元朝时加强对西藏的管辖。

【解答】能证明西藏正式成为“中国领土的一部分”的是元朝时加强对西藏的管辖。元朝设置宣政院管理西藏地区军政要务,宣政院是元朝掌管全国佛教事宜和藏族地区军政事务的中央机关。从此,西藏地区正式成为我国中央政府直接管辖的一个地方行政区域。

故选:C。

【点评】本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。识记与灵活掌握元朝巩固统一的措施。

15.【分析】本题以题干图示为依托,考查宣政院。

【解答】元朝疆域示意图。宣政院辖地位于图中的A.元朝时对西藏地区行驶行政管理权,中央设置宣政院管理西藏地区军政要务,宣政院是元朝掌管全国佛教事宜和藏族地区军政事务的中央机关,将这一地区划为一个单独的行政区。在当地设置宣慰使司都元帅府,征收赋税,屯驻军队,实行完整而有效的管理。从此,西藏地区正式成为我国中央政府直接管辖的一个地方行政区域。

故选:A。

【点评】本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。识记与灵活掌握蒙古统一、元朝的建立以及巩固统一的措施。

16.【分析】本题主要考查了元朝加强边疆地区统治设置的机构,重点掌握在西藏和新疆地区设置的措施。

【解答】结合所学知识可知,元朝建立后,对西藏地区行使行政管理权,在这一地区设立宣慰使司都元帅府,由宣政院直接统辖,掌管西藏的军民各项事务。朝廷还在当地设置地方机构,任命官员征收赋税,屯驻军队,实行充分和有效的管理。从此,中央政府对西藏正式行使行政管辖。据所学知识可知,元朝为了加强对边疆地区的管辖,元朝设置北庭都元帅府等机构管理西域的军政事务,加强对西域的管辖。D对应错误,符合题意。

故选:D。

【点评】重点掌握在西藏和新疆地区设置的措施。注意基础知识的识记与理解。

17.【分析】本题考查宋代的社会生活相关知识。

【解答】据材料“半盏屠苏犹未举,灯前小草写桃符”可知,此诗句描写春节的。诗句描写的是除夕节。除夕节有喝屠苏酒的习俗,并且,桃符正是现在春联的原始模型。

故选:B。

【点评】本题掌握宋代的社会生活相关知识。培养学生分析材料能力。

18.【分析】本题考查了宋词。词是一种新体诗歌,句子有长有短,便于歌唱,是宋代主要的文学形式。

【解答】苏轼和辛弃疾的词的相同之处体现在词风都属于豪放风格。北宋苏轼扩展了词的内容,着重表达豪放的思想感情,描绘雄浑壮观的景物。他的词,气势豪迈,雄健奔放,对后世影响很大,代表作有《念奴娇 赤壁怀古》、《水调歌头 明月几时有》等。“明月几时有,把酒问青天”出自苏轼的《水调歌头 明月几时有》。南宋辛弃疾把词的豪放风格发扬光大,他在词里经常倾吐对山河分裂的悲痛,代表作有《八声甘州》、《菩萨蛮 书江西造口壁》、《破阵子 醉里挑灯看剑》等。

故选:C。

【点评】本题考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识记苏轼和辛弃疾的词都属于豪放风格。

19.【分析】本题考查的是驿站。元代的陆路向西通往波斯、阿拉伯及俄罗斯等欧洲国家,使东西方的使臣、商人往来非常方便。

【解答】宋元时期,为加强同各地的联系,设立了供传递官府文书和军事情报的人或来往官员途中食宿、换马的场所叫驿站。宋代驿站比较发达,元朝统治区域辽阔,修建了覆盖全国的陆路交通网,建立了四通八达的驿站。

故选:B。

【点评】本题主要考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识记驿站的功能。

20.【分析】本题主要考查古代海上丝绸之路的鼎盛时期的相关史实。重点掌握的相关史实。

【解答】元朝时,海上交通范围有更大的拓展,海上丝绸之路进入鼎盛时期。宋元时,中国与阿拉伯、波斯以及东非之间有大量的商船定期往返。宋代时与中国有贸易关系的国家和地区有五六十个,元代时达到140多个。古代海上丝绸之路进入鼎盛时期是在元朝,选项D符合题意。

故选:D。

【点评】本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力.理解并识记古代海上丝绸之路的鼎盛时期的相关史实。

二、非选择题。(共3小题,共40分)

21.【分析】本题以我国自古以来就是一个多民族国家,各族人民密切交往、休戚与共,形成了中华民族多元一体的格局,共同推动了国家发展和社会进步为主线,考查唐朝的民族关系和民族政策、宋、辽、西夏的并立与和战、唐、宋、元时期中原王朝与边疆民族关系等知识。

【解答】(1)由材料一“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一”可知,唐太宗实行了开明的民族政策,唐太宗被北方少数名族尊称为天可汗。

(2)由材料二“凡四十年不识干戈,岁遗差优,然不足以当用兵之费百一二焉,则知澶渊之盟,未为失策,而所可痛者,当国大臣,论和之后,武备皆废”可知,这反映的是澶渊之盟,是辽和北宋之间的盟约,这一盟约促进了双方边境维持几十年的和平局面;削弱了北宋的军事力量。

(3)由材料三“辽宋西夏时期各民族之间的文化交往,呈现出相互吸收的特点。在辽朝,契丹族上自皇帝下至臣僚百姓,大都向往汉文化。西夏王室同样重视吸收汉族文化。虽然宋朝自以为是文化大国,但仍然吸收了辽夏的某些文化成分”可知,辽宋西夏时期的民族文化交往呈现出相互吸收的特点。辽与西夏在学习汉族文化方面的相同之处有创制文字,发展生产,制订法律。

(4)由材料四“第一种是中原政权覆灭,各边疆地区少数民族进入中原;第二种是边疆民族的强大导致其与中原王朝势均力敌,形成割据分裂局面;第三种是统一的中原王朝非常强大,各边疆民族以中原民族和地区为中心相互交往,直至融入中原民族”并结合怕学知,唐﹣﹣第三种,宋﹣﹣第二种,元﹣﹣第一种。

(5)本题是开放性题目,言之有理即可,如加强民族间的交流,坚持民族平等,民族团结,各民族共同繁荣原则等。

故答案为:

(1)开明的民族政策;唐太宗被北方少数名族尊称为天可汗。

(2)辽和北宋;这一盟约促进了双方边境维持几十年的和平局面;削弱了北宋的军事力量。

(3)相互吸收的特点;创制文字,发展生产,制订法律(任意一点)。

(4)唐﹣﹣第三种;宋﹣﹣第二种;元﹣﹣第一种。

(5)加强民族间的交流,坚持民族平等,民族团结,各民族共同繁荣原则等。

【点评】注意对材料的解读,识记唐朝的民族关系和民族政策、宋、辽、西夏的并立与和战、唐、宋、元时期中原王朝与边疆民族关系等知识。

22.【分析】本题以三则文字材料为背景依托,主要考查了许衡建议“行汉法”的主要历史依据、忽必烈的主张、元朝统治者实行的统治措施、元朝统治者“行汉法”的主观目的以及客观效果等知识,掌握相关基础知识。

【解答】(1)根据材料一“考之前代,北方奄有中夏,必行汉法,可以长久。故后魏、辽、金能用汉法,历年最多,其他不能实用汉法,皆乱亡相继,史册具载,昭昭可见也”可知,许衡建议“行汉法”的主要历史依据是北魏、辽、金因推行汉法,统治时间较长,其他不行汉法的少数民族政权都很快相继败亡。

(2)根据材料结合所学知识可知,材料二说明忽必烈的主张是:重用汉族儒臣,推行中原地区的制度与文化。根据材料“戒蒙古军,不得以民田为牧地”结合所学知识可知,材料三反映了元朝统治者实行的注重农桑统治措施。

(3)根据上述材料结合所学知识可知,元朝统治者“行汉法”的主观目的是维护和加强对汉人的统治。客观效果促进了民族交融,加速了自身的封建化进程。

(4)综合上述问题结合所学知识可知,我从中得到的启示有我们要具有锐意进取的精神,学习先进文化,敢于创新,与时俱进。

故答案为:

(1)北魏、辽、金因推行汉法,统治时间较长,其他不行汉法的少数民族政权都很快相继败亡。

(2)主张:重用汉族儒臣,推行中原地区的制度与文化。措施:注重农桑。

(3)主观目的:维护和加强对汉人的统治。客观效果:促进了民族交融,加速了自身的封建化进程。

(4)我们要具有锐意进取的精神,学习先进文化,敢于创新,与时俱进。(言之有理即可)

【点评】本题主要考查学生识记和分析历史知识的能力。理解并识记许衡建议“行汉法”的主要历史依据、忽必烈的主张、元朝统治者实行的统治措施、元朝统治者“行汉法”的主观目的以及客观效果等知识。

23.【分析】本题考查了宋代的社会生活。宋代开始出现的瓦子是当时市民阶层娱乐的重要场所,是宋代市民阶层文化生活的重要标志。节庆活动作为一个民族文化生活的重要组成部分,丰富了人们的生活。

【解答】(1)通过材料中的图片可以看出,城市中商业区和住宅区的分布已经被打乱,结合所学知识可知,宋朝时期坊市制度被打破,北宋开封的大相国寺,每年举办多次庙会,寺庙内外人流如潮,有“皇家寺庙”之称。

(2)宋代商品经济发达,随着城市的繁荣,在城市市民阶层形成而且不断发展壮大,市民文化生活丰富起来。

故答案为:

(1)宋朝;开封;城市中商业区和住宅区的分布已经被打乱;宋朝时期坊市制度被打破。

(2)商品经济发达,城市的繁荣,市民阶层形成而且不断发展壮大。

【点评】解答本题关键是通过问题分析,明确考查的知识点是宋代的社会生活,运用所学,具体分析作答。

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源