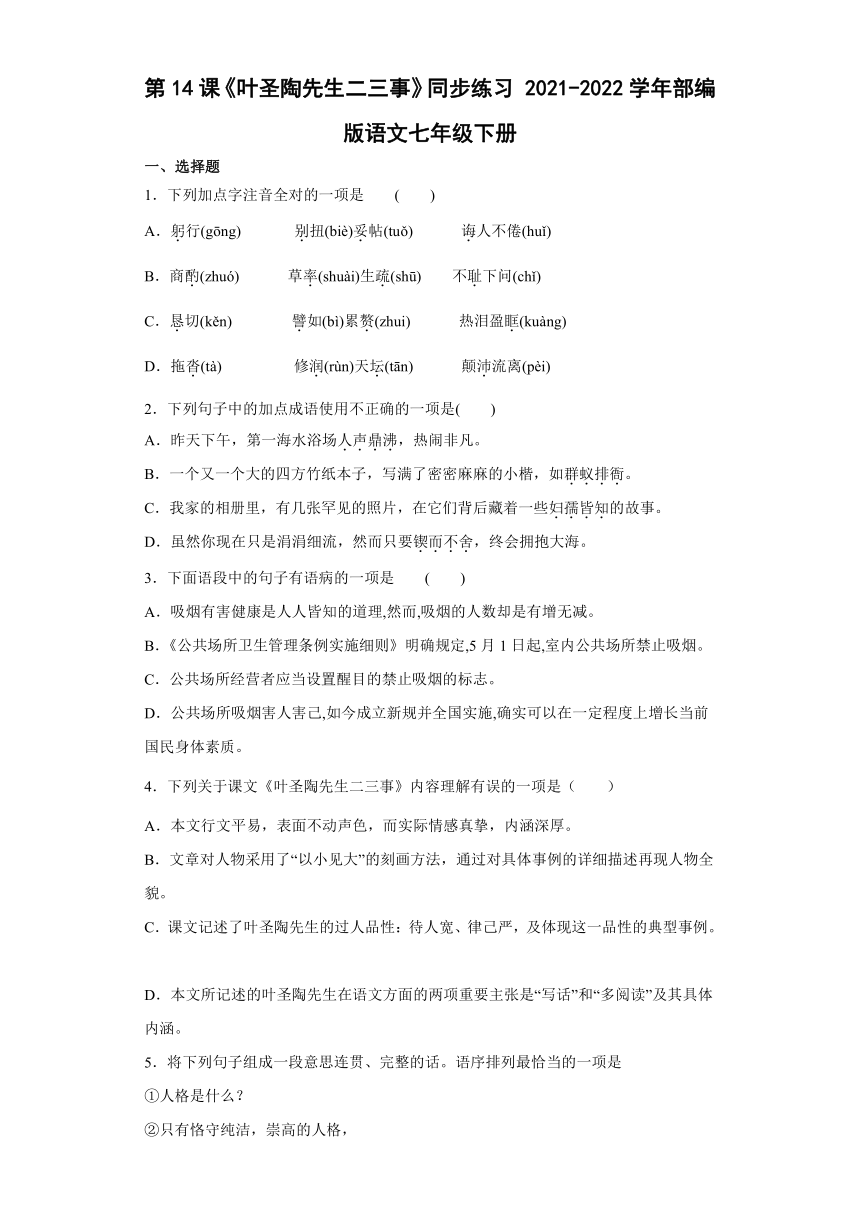

第14课《叶圣陶先生二三事》同步练习(word版含答案)

文档属性

| 名称 | 第14课《叶圣陶先生二三事》同步练习(word版含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 27.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-04-06 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第14课《叶圣陶先生二三事》同步练习 2021-2022学年部编版语文七年级下册

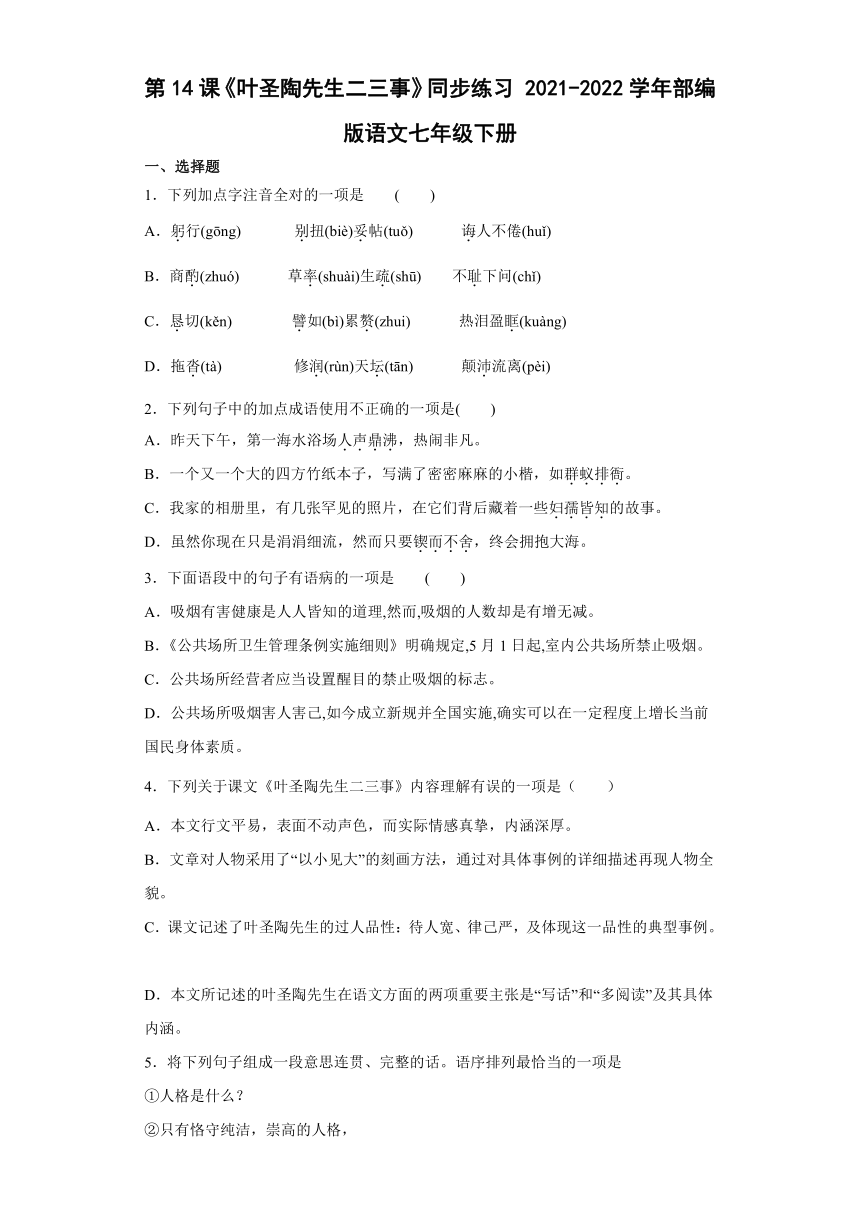

一、选择题

1.下列加点字注音全对的一项是 ( )

A.躬行(gōng) 别扭(biè)妥帖(tuǒ) 诲人不倦(huǐ)

B.商酌(zhuó) 草率(shuài)生疏(shū) 不耻下问(chǐ)

C.恳切(kěn) 譬如(bì)累赘(zhui) 热泪盈眶(kuàng)

D.拖沓(tà) 修润(rùn)天坛(tān) 颠沛流离(pèi)

2.下列句子中的加点成语使用不正确的一项是( )

A.昨天下午,第一海水浴场人声鼎沸,热闹非凡。

B.一个又一个大的四方竹纸本子,写满了密密麻麻的小楷,如群蚁排衙。

C.我家的相册里,有几张罕见的照片,在它们背后藏着一些妇孺皆知的故事。

D.虽然你现在只是涓涓细流,然而只要锲而不舍,终会拥抱大海。

3.下面语段中的句子有语病的一项是 ( )

A.吸烟有害健康是人人皆知的道理,然而,吸烟的人数却是有增无减。

B.《公共场所卫生管理条例实施细则》明确规定,5月1日起,室内公共场所禁止吸烟。

C.公共场所经营者应当设置醒目的禁止吸烟的标志。

D.公共场所吸烟害人害己,如今成立新规并全国实施,确实可以在一定程度上增长当前国民身体素质。

4.下列关于课文《叶圣陶先生二三事》内容理解有误的一项是( )

A.本文行文平易,表面不动声色,而实际情感真挚,内涵深厚。

B.文章对人物采用了“以小见大”的刻画方法,通过对具体事例的详细描述再现人物全貌。

C.课文记述了叶圣陶先生的过人品性:待人宽、律己严,及体现这一品性的典型事例。

D.本文所记述的叶圣陶先生在语文方面的两项重要主张是“写话”和“多阅读”及其具体内涵。

5.将下列句子组成一段意思连贯、完整的话。语序排列最恰当的一项是

①人格是什么?

②只有恪守纯洁,崇高的人格,

③一个人人格猥琐、低劣,其一生必将渺小、肮脏;

④才能造就亮丽、伟岸的人生。

⑤人格是心灵的护佑、人生的座基。

A.①⑤④②③ B.①⑤③②④

C.②④①⑤③ D.③②④①⑤

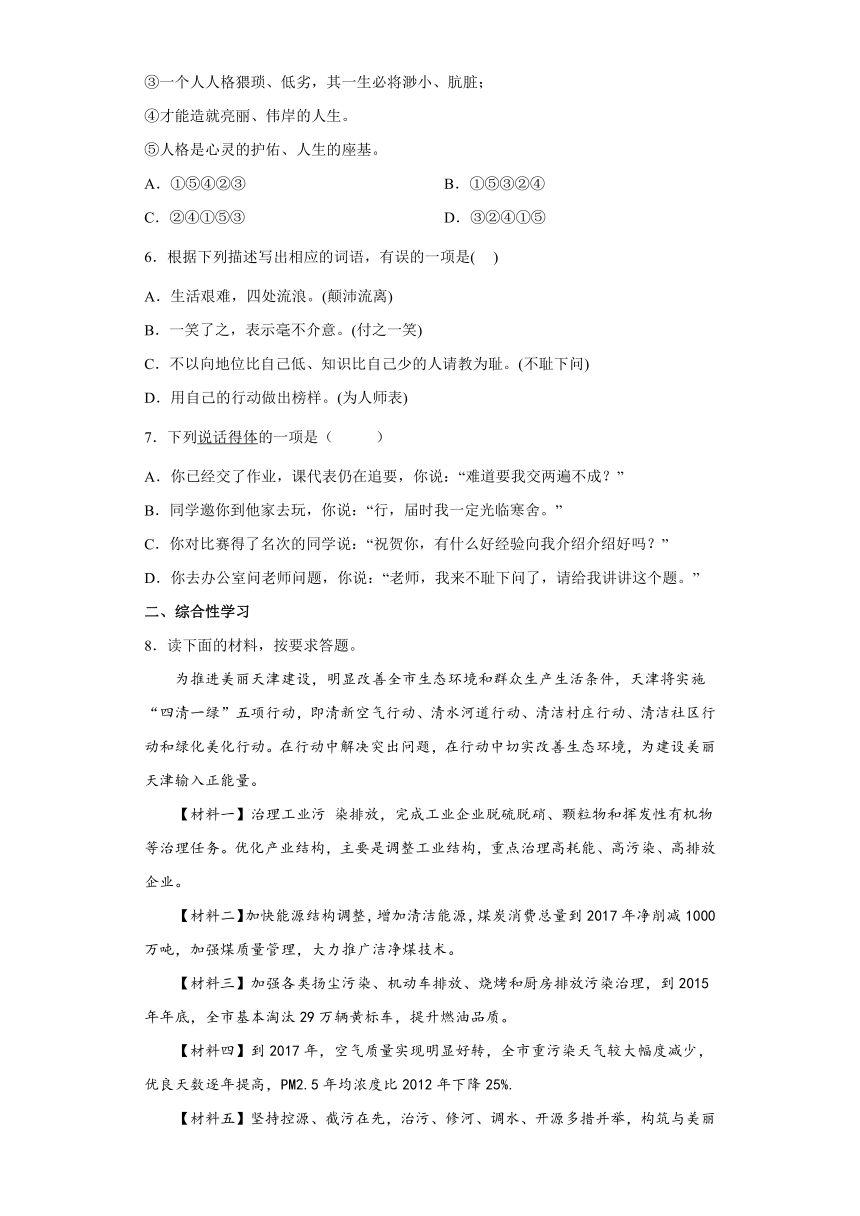

6.根据下列描述写出相应的词语,有误的一项是( )

A.生活艰难,四处流浪。(颠沛流离)

B.一笑了之,表示毫不介意。(付之一笑)

C.不以向地位比自己低、知识比自己少的人请教为耻。(不耻下问)

D.用自己的行动做出榜样。(为人师表)

7.下列说话得体的一项是( )

A.你已经交了作业,课代表仍在追要,你说:“难道要我交两遍不成?”

B.同学邀你到他家去玩,你说:“行,届时我一定光临寒舍。”

C.你对比赛得了名次的同学说:“祝贺你,有什么好经验向我介绍介绍好吗?”

D.你去办公室问老师问题,你说:“老师,我来不耻下问了,请给我讲讲这个题。”

二、综合性学习

8.读下面的材料,按要求答题。

为推进美丽天津建设,明显改善全市生态环境和群众生产生活条件,天津将实施“四清一绿”五项行动,即清新空气行动、清水河道行动、清洁村庄行动、清洁社区行动和绿化美化行动。在行动中解决突出问题,在行动中切实改善生态环境,为建设美丽天津输入正能量。

【材料一】治理工业污 染排放,完成工业企业脱硫脱硝、颗粒物和挥发性有机物等治理任务。优化产业结构,主要是调整工业结构,重点治理高耗能、高污染、高排放企业。

【材料二】加快能源结构调整,增加清洁能源,煤炭消费总量到2017年净削减1000万吨,加强煤质量管理,大力推广洁净煤技术。

【材料三】加强各类扬尘污染、机动车排放、烧烤和厨房排放污染治理,到2015年年底,全市基本淘汰29万辆黄标车,提升燃油品质。

【材料四】到2017年,空气质量实现明显好转,全市重污染天气较大幅度减少,优良天数逐年提高,PM2.5年均浓度比2012年下降25%.

【材料五】坚持控源、截污在先,治污、修河、调水、开源多措并举,构筑与美丽天津要求相适应的水环境体系。加快污水处理厂网建设,提高污水处理能力和水平。

(1)以上材料中不符合“清新空气行动”这一主题的两则是____________、____________。

(2)结合以上材料,仿照加点部分的语言形式,完成下面的句子。

建设美丽天津清新空气行动,需要调整工业结构,____________,____________。

三、语言表达

9.语言运用——在下面句中的横线处,填上恰当的标点符号。

相识之后,交往渐多,感到过去的印象失之太浅,至少是没有触及最重要的方面_____品德。《左传》说不朽有三种_____居第一位的是立德……这有时使我想到《论语》上的话,一处是____ “躬行君子,则吾未之有得__

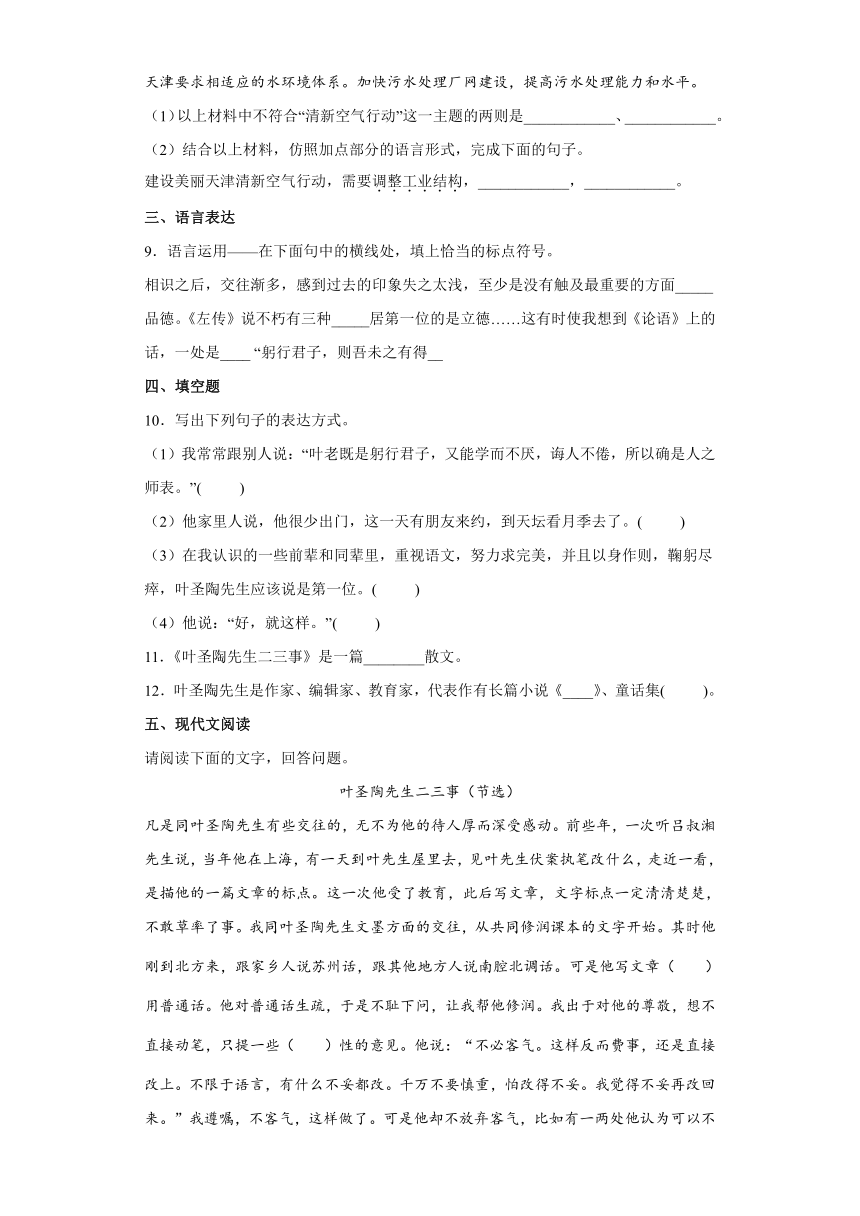

四、填空题

10.写出下列句子的表达方式。

(1)我常常跟别人说:“叶老既是躬行君子,又能学而不厌,诲人不倦,所以确是人之师表。”( )

(2)他家里人说,他很少出门,这一天有朋友来约,到天坛看月季去了。( )

(3)在我认识的一些前辈和同辈里,重视语文,努力求完美,并且以身作则,鞠躬尽瘁,叶圣陶先生应该说是第一位。( )

(4)他说:“好,就这样。”( )

11.《叶圣陶先生二三事》是一篇________散文。

12.叶圣陶先生是作家、编辑家、教育家,代表作有长篇小说《____》、童话集( )。

五、现代文阅读

请阅读下面的文字,回答问题。

叶圣陶先生二三事(节选)

凡是同叶圣陶先生有些交往的,无不为他的待人厚而深受感动。前些年,一次听吕叔湘先生说,当年他在上海,有一天到叶先生屋里去,见叶先生伏案执笔改什么,走近一看,是描他的一篇文章的标点。这一次他受了教育,此后写文章,文字标点一定清清楚楚,不敢草率了事。我同叶圣陶先生文墨方面的交往,从共同修润课本的文字开始。其时他刚到北方来,跟家乡人说苏州话,跟其他地方人说南腔北调话。可是他写文章( )用普通话。他对普通话生疏,于是不耻下问,让我帮他修润。我出于对他的尊敬,想不直接动笔,只提一些( )性的意见。他说:“不必客气。这样反而费事,还是直接改上。不限于语言,有什么不妥都改。千万不要慎重,怕改得不妥。我觉得不妥再改回来。”我遵嘱,不客气,这样做了。可是他却不放弃客气,比如有一两处他认为可以不动的,就一定亲自来,谦虚而恳切地问我,同意不同意恢复。我当然表示同意,并且说:“您看怎么样好就怎么样,千万不要再跟我商量。”他说:“好,就这样。”可是下次还是照样来商量,好像应该做主的是我,不是他。

文字之外,日常交往,他同样是( ),宽厚待人。例如一些可以算作末节的事:有人到东四八条他家去看他,告辞时,客人拦阻他远送,无论怎样说,他一定还是走过三道门,四道台阶,送到大门外。告别,他鞠躬,口说谢谢,看着来人上路才转身回去。他晚年的时候已经不能起床,记得有两次,我同一些人去问候,告辞时,他还举手打拱,不断地说谢谢。

还记得大概是七十年代中期某年的春天吧,以临时户口的身份在妻女家中小住,抽空去看他。他家里人说,他很少出门,这一天有朋友来约,到天坛看月季去了。我要了一张纸,留了几句话,其中说到乡居,说到来京,末尾写了住址,西郊某大学的什么公寓。第二天就接到他的信。他说他非常悔恨,真不该到天坛去看花。他看我的地址是公寓,以为公寓必是旅店一类,想到我在京城工作这么多年,最后沦为住旅店,感到很悲伤。我看了信,也很悲伤,不是为自己的颠沛流离,是想到十年来的社会现象,像叶圣陶先生这样的人竟越来越少了。

13.在文中括号内依次填入词语,最恰当的一项是( )

A.坚持 商酌 一如既往 B.坚持 咨询 一以贯之

C.坚决 咨询 一如既往 D.坚决 商酌 一以贯之

14.请简要概括选文中所叙述的叶圣陶先生生活中的具体事件。

15.请赏析下面两段文字。

(1)他一定还是走过三道门,四道台阶,送到大门外。告别,他鞠躬,口说谢谢,看着来人上路才转身回去。(从人物描写的角度)

(2)他说他非常悔恨,真不该到天坛去看花。(从词语运用的角度)

16.选文末尾画线句子运用了什么表达方式?有什么作用?

17.你怎么看待文中叶圣陶在“细枝末节”的待人事件上的态度?这对你有何启发?请结合实际谈一谈。

阅读下面的文字后,回答问题。

孤独温暖的旅程

铁凝

①有一个冬天,在京西宾馆开会,好像是吃过饭出了餐厅,一位个子不高、身着灰色棉衣的老人向我们走来。旁边有人告诉我,这便是汪曾祺老人。当时我没有迎上去打招呼的想法。越是自己敬佩的作家,似乎就越不愿意突兀地认识。但这位灰衣老人却招呼了我。他走到我的跟前,笑着,慢悠悠地说:“铁凝,你的脑门上怎么一点儿头发也不留呀?”他打量着我的脑门,仿佛我是他久已认识的一个孩子。这样的问话令我感到刚才我那顾忌的多余。我还发现汪曾祺的目光温和而又剔透,正如同他对于人类和生活的一些看法。

②不久以后,我有机会去了一趟位于坝上草原的河北沽源县。去那里本是参加当地的一个文学活动,但是鼓动着我对沽源发生兴趣的却是汪曾祺的一段经历。他曾经被下放到这个县劳动过,在一个马铃薯研究站。他在这个研究马铃薯的机构,除却日复一日的劳动,还施展着另一种不为人知的天才:描述各式各样的马铃薯图谱----画土豆。汪曾祺从未在什么文字里对那儿的生活有过大声疾呼的控诉,他只是自嘲的描写过,他如何从对于圆头圆脑的马铃薯无从下笔,竟然到达一种“想画不像都不行”的熟练程度。他描绘着它们,又吃着它们,他还在文中自豪地告诉我们,全中国像他那样,吃过这么多品种的马铃薯的人,怕是不多见呢。我去沽源县是个夏天,走在虽然凉快,但略显光秃的县城街道上,我想象着当冬日来临,塞外蛮横的风雪是如何肆虐这里的居民,而汪曾祺又是怎样捱过他的时光。我甚至向当地文学青年打听了有没有一个叫马铃薯研究站的地方,他们茫然地摇着头。马铃薯和文学有着多么遥远的距离呀。我却仍然体味着:一个连马铃薯都不忍心敷衍的作家,对生活该有耐心和爱。

③1989年春天,我的小说《玫瑰门》讨论会在京召开,汪曾祺是被邀请的老作家之一。会上谌容告诉我,上午八点半开会,汪曾祺六点钟就起床收拾整齐,等待作协的车来接了。在这个会上他对《玫瑰门》谈了许多真实而细致的意见,没有应付,也不是无端的说好。在这里,我不能用感激两个字来回报这些意见,我只是不断地想起一位著名艺术家的一本回忆录。这位艺术家在回忆录里写到当老之将至时,他害怕变成两种老人,一种是俨然以师长面目出现,动不动就以教训青年为乐事的老人;另一种是唯恐被旁人称“老”,便没有名堂地奉迎青年,以证实自己青春常在的老人。汪曾祺不是上述两种老人,也不是其他什么人,他就是他自己,一个从容地“东张西望”着,走在自己的路上的可爱的老头。这个老头,安然迎送着每一段或寂寥、或热闹的时光,用自己诚实而温暖的文字,用那些平凡而充满灵性的故事,抚慰着常常是焦躁不安的世界。

④我常想,汪曾祺在沽源创造出的“热闹”日子,是为了派遣孤独,还是一种难以排遣的孤独感是他觉得世界更需要人去抚慰呢?前不久读到他为一个年轻人的小说集所作的序,序中他借着评价那年轻人的小说道出了一句“人是孤儿”。

⑤我相信他是多么不乐意人是孤儿啊。他在另一篇散文中记述了他在沽源的另一件事:有一天他采到一朵大蘑菇,他把它带回宿舍,精心晾干(可能他还有一种独到的晾制方法)收藏起来。待到年节回京与家人做短暂的团聚时,他将这朵蘑菇背回了北京,并亲手为家人烹制了一份鲜美无比的汤,那汤给全家带来了意外的欢乐。

⑥于是我又常想,一位囊中背着一朵蘑菇的老人,收藏起一切的孤独,从塞外寒冷的黄风中快乐地朝着自己的家走着,难道仅仅为了叫家人盛赞他的蘑菇汤?

⑦这使我不断地相信,这世界上一些孤独而优秀的灵魂之所以孤独,是因为他们将温馨与欢乐不求回报地赠予了世人吧?用文学,或者用蘑菇。

18.作者在回忆汪曾祺先生的时候,既有与汪老的直接接触,也有从书本中了解的汪老。阅读文章填写表格。

事件 印象

① 目光温和而又剔透

下放沽源研究土豆 ②

③ 一个从容地“东张西望”着,走在自己的路上的可爱的老头

带着自己采集、晾干的蘑菇回京,并为家人烹制 ④

19.结合语境,按要求赏析下面句子。

(1)文中作者说汪曾祺先生的目光温和而又剔透,结合文章分别回答“温和”“剔透”这两个词语的含义。

(2)“我想象着当冬日来临,塞外蛮横的风雪是如何在这里肆虐,而汪曾祺又是怎样挨过他的时光。”这句话中加点的词有什么表达效果?

(3)文中“一位囊中背着一朵蘑菇的老人,收藏起一切的孤独,从塞外寒冷的黄风中快乐地朝着自己的家走着,难道仅仅为了叫家人盛赞他的蘑菇汤?”这句话运用了什么修辞手法?请简要分析其表达效果。

20.从文章看,你读到了一个怎样的汪曾祺?

21.文章的标题“孤独温暖的旅程”有什么含意?

22.第⑤段中“我相信他是多么不乐意人是孤儿啊”这句话在结构上有什么作用?

23.结合文章内容,说说汪曾祺为什么说“人是孤儿”。

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

2.C

3.D

4.D

5.B

6.D

7.C

8.四 五 增加清洁能源 加强排污治理

9.—— , : 。”

10.描写 记叙 议论 描写

11.记人(回忆性)

12.倪焕之 《稻草人》

13.D

14.①认真替吕叔湘描文章标点;②谦逊地请“我”修润文章;③真诚送客,周到守礼;④及时给“我”回信,关心“我”的现状。

15.(1)运用了动作描写,“走过”“送到”“鞠躬”“口说”“看着”等一系列的动作生动细腻地刻画了叶圣陶先生送客时周到的礼仪,表现了叶圣陶先生宽厚待人、谦逊有礼的高尚品格。

(2)“非常”表示程度之深,“真”是确实如此的意思,这两个词写出了叶圣陶先生对自己未能接待客人的行为的自责程度之深、态度之真诚,表达了叶圣陶先生对朋友的关爱、热情,以及待人宽、对己严的个性。

16.运用抒情和议论的表达方式。赞扬了叶圣陶先生待人宽厚、对人真诚热情的可贵品质,揭示了前文叙事的意义表达了对先生的敬仰、感激,以及对社会上缺失像叶圣陶先生这样有可贵品质的人的忧虑之情。

17.示例:叶圣陶先生在“细枝末节”上的待人细节,更能体现出他的高贵品质,因为见微知著,细节更能反映精神。启发示例:我们在成长中,要努力做好每一件看上去微不足道的小事,通过做好小事来磨砺自我,打造自我。

18.

事件 印象

①在京西宾馆开会初次相遇主动招呼

②对生活有耐心和爱

③真实而细致地评价《玫瑰门》

④收藏起一切的孤独,给全家带来了意外的欢乐

19.(1)“温和”和“剔透”都是老人对待世事及世人的态度。“温和”主要指平等和蔼地对待进步的青年人,从容地面对生活的磨难。“剔透”指老人能够透彻地看穿这个焦躁不安的世界,写出平凡而充满灵性的作品去温暖世人的心。

(2)“蛮横”“肆虐”突出了环境的恶劣,从侧面表现了汪曾祺的乐观、豁达,体现出作者对汪老被下放到沽源县劳动遭遇的痛惜。

(3)示例一:反问,既强调了汪曾祺老人带给家人和社会丰富的精神能量:不抱怨,默默承受一切,只把温馨欢乐留给别人,又照应了标题。示例二:反问,既强调了汪曾祺老人把孤独留给自己,把温暖带给别人的崇高品质,又照应了标题。

20.温和、从容、无私、乐观、寂寞的老人形象。

21.①指汪老一生将自己的一切孤独收藏起来,将温馨与快乐不求回报地赠予世人。②表达了作者对汪老由衷的痛惜和敬佩之情。

22.这句话在结构上的作用是承上启下(或“过渡”)。

23.示例:文革期间汪曾祺受到不公平的待遇,冬日来临,陪伴老人的只有塞外蛮横肆虐的风雪。心中的孤独与寂寞无人诉说,只有靠画马铃薯来排解内心的痛苦。推己及人,老人觉得人心灵深处都有这种孤独感,每个人都需要去抚慰,就如同孤儿需要更多的爱与关怀一样。(意思对即可)

答案第1页,共2页

一、选择题

1.下列加点字注音全对的一项是 ( )

A.躬行(gōng) 别扭(biè)妥帖(tuǒ) 诲人不倦(huǐ)

B.商酌(zhuó) 草率(shuài)生疏(shū) 不耻下问(chǐ)

C.恳切(kěn) 譬如(bì)累赘(zhui) 热泪盈眶(kuàng)

D.拖沓(tà) 修润(rùn)天坛(tān) 颠沛流离(pèi)

2.下列句子中的加点成语使用不正确的一项是( )

A.昨天下午,第一海水浴场人声鼎沸,热闹非凡。

B.一个又一个大的四方竹纸本子,写满了密密麻麻的小楷,如群蚁排衙。

C.我家的相册里,有几张罕见的照片,在它们背后藏着一些妇孺皆知的故事。

D.虽然你现在只是涓涓细流,然而只要锲而不舍,终会拥抱大海。

3.下面语段中的句子有语病的一项是 ( )

A.吸烟有害健康是人人皆知的道理,然而,吸烟的人数却是有增无减。

B.《公共场所卫生管理条例实施细则》明确规定,5月1日起,室内公共场所禁止吸烟。

C.公共场所经营者应当设置醒目的禁止吸烟的标志。

D.公共场所吸烟害人害己,如今成立新规并全国实施,确实可以在一定程度上增长当前国民身体素质。

4.下列关于课文《叶圣陶先生二三事》内容理解有误的一项是( )

A.本文行文平易,表面不动声色,而实际情感真挚,内涵深厚。

B.文章对人物采用了“以小见大”的刻画方法,通过对具体事例的详细描述再现人物全貌。

C.课文记述了叶圣陶先生的过人品性:待人宽、律己严,及体现这一品性的典型事例。

D.本文所记述的叶圣陶先生在语文方面的两项重要主张是“写话”和“多阅读”及其具体内涵。

5.将下列句子组成一段意思连贯、完整的话。语序排列最恰当的一项是

①人格是什么?

②只有恪守纯洁,崇高的人格,

③一个人人格猥琐、低劣,其一生必将渺小、肮脏;

④才能造就亮丽、伟岸的人生。

⑤人格是心灵的护佑、人生的座基。

A.①⑤④②③ B.①⑤③②④

C.②④①⑤③ D.③②④①⑤

6.根据下列描述写出相应的词语,有误的一项是( )

A.生活艰难,四处流浪。(颠沛流离)

B.一笑了之,表示毫不介意。(付之一笑)

C.不以向地位比自己低、知识比自己少的人请教为耻。(不耻下问)

D.用自己的行动做出榜样。(为人师表)

7.下列说话得体的一项是( )

A.你已经交了作业,课代表仍在追要,你说:“难道要我交两遍不成?”

B.同学邀你到他家去玩,你说:“行,届时我一定光临寒舍。”

C.你对比赛得了名次的同学说:“祝贺你,有什么好经验向我介绍介绍好吗?”

D.你去办公室问老师问题,你说:“老师,我来不耻下问了,请给我讲讲这个题。”

二、综合性学习

8.读下面的材料,按要求答题。

为推进美丽天津建设,明显改善全市生态环境和群众生产生活条件,天津将实施“四清一绿”五项行动,即清新空气行动、清水河道行动、清洁村庄行动、清洁社区行动和绿化美化行动。在行动中解决突出问题,在行动中切实改善生态环境,为建设美丽天津输入正能量。

【材料一】治理工业污 染排放,完成工业企业脱硫脱硝、颗粒物和挥发性有机物等治理任务。优化产业结构,主要是调整工业结构,重点治理高耗能、高污染、高排放企业。

【材料二】加快能源结构调整,增加清洁能源,煤炭消费总量到2017年净削减1000万吨,加强煤质量管理,大力推广洁净煤技术。

【材料三】加强各类扬尘污染、机动车排放、烧烤和厨房排放污染治理,到2015年年底,全市基本淘汰29万辆黄标车,提升燃油品质。

【材料四】到2017年,空气质量实现明显好转,全市重污染天气较大幅度减少,优良天数逐年提高,PM2.5年均浓度比2012年下降25%.

【材料五】坚持控源、截污在先,治污、修河、调水、开源多措并举,构筑与美丽天津要求相适应的水环境体系。加快污水处理厂网建设,提高污水处理能力和水平。

(1)以上材料中不符合“清新空气行动”这一主题的两则是____________、____________。

(2)结合以上材料,仿照加点部分的语言形式,完成下面的句子。

建设美丽天津清新空气行动,需要调整工业结构,____________,____________。

三、语言表达

9.语言运用——在下面句中的横线处,填上恰当的标点符号。

相识之后,交往渐多,感到过去的印象失之太浅,至少是没有触及最重要的方面_____品德。《左传》说不朽有三种_____居第一位的是立德……这有时使我想到《论语》上的话,一处是____ “躬行君子,则吾未之有得__

四、填空题

10.写出下列句子的表达方式。

(1)我常常跟别人说:“叶老既是躬行君子,又能学而不厌,诲人不倦,所以确是人之师表。”( )

(2)他家里人说,他很少出门,这一天有朋友来约,到天坛看月季去了。( )

(3)在我认识的一些前辈和同辈里,重视语文,努力求完美,并且以身作则,鞠躬尽瘁,叶圣陶先生应该说是第一位。( )

(4)他说:“好,就这样。”( )

11.《叶圣陶先生二三事》是一篇________散文。

12.叶圣陶先生是作家、编辑家、教育家,代表作有长篇小说《____》、童话集( )。

五、现代文阅读

请阅读下面的文字,回答问题。

叶圣陶先生二三事(节选)

凡是同叶圣陶先生有些交往的,无不为他的待人厚而深受感动。前些年,一次听吕叔湘先生说,当年他在上海,有一天到叶先生屋里去,见叶先生伏案执笔改什么,走近一看,是描他的一篇文章的标点。这一次他受了教育,此后写文章,文字标点一定清清楚楚,不敢草率了事。我同叶圣陶先生文墨方面的交往,从共同修润课本的文字开始。其时他刚到北方来,跟家乡人说苏州话,跟其他地方人说南腔北调话。可是他写文章( )用普通话。他对普通话生疏,于是不耻下问,让我帮他修润。我出于对他的尊敬,想不直接动笔,只提一些( )性的意见。他说:“不必客气。这样反而费事,还是直接改上。不限于语言,有什么不妥都改。千万不要慎重,怕改得不妥。我觉得不妥再改回来。”我遵嘱,不客气,这样做了。可是他却不放弃客气,比如有一两处他认为可以不动的,就一定亲自来,谦虚而恳切地问我,同意不同意恢复。我当然表示同意,并且说:“您看怎么样好就怎么样,千万不要再跟我商量。”他说:“好,就这样。”可是下次还是照样来商量,好像应该做主的是我,不是他。

文字之外,日常交往,他同样是( ),宽厚待人。例如一些可以算作末节的事:有人到东四八条他家去看他,告辞时,客人拦阻他远送,无论怎样说,他一定还是走过三道门,四道台阶,送到大门外。告别,他鞠躬,口说谢谢,看着来人上路才转身回去。他晚年的时候已经不能起床,记得有两次,我同一些人去问候,告辞时,他还举手打拱,不断地说谢谢。

还记得大概是七十年代中期某年的春天吧,以临时户口的身份在妻女家中小住,抽空去看他。他家里人说,他很少出门,这一天有朋友来约,到天坛看月季去了。我要了一张纸,留了几句话,其中说到乡居,说到来京,末尾写了住址,西郊某大学的什么公寓。第二天就接到他的信。他说他非常悔恨,真不该到天坛去看花。他看我的地址是公寓,以为公寓必是旅店一类,想到我在京城工作这么多年,最后沦为住旅店,感到很悲伤。我看了信,也很悲伤,不是为自己的颠沛流离,是想到十年来的社会现象,像叶圣陶先生这样的人竟越来越少了。

13.在文中括号内依次填入词语,最恰当的一项是( )

A.坚持 商酌 一如既往 B.坚持 咨询 一以贯之

C.坚决 咨询 一如既往 D.坚决 商酌 一以贯之

14.请简要概括选文中所叙述的叶圣陶先生生活中的具体事件。

15.请赏析下面两段文字。

(1)他一定还是走过三道门,四道台阶,送到大门外。告别,他鞠躬,口说谢谢,看着来人上路才转身回去。(从人物描写的角度)

(2)他说他非常悔恨,真不该到天坛去看花。(从词语运用的角度)

16.选文末尾画线句子运用了什么表达方式?有什么作用?

17.你怎么看待文中叶圣陶在“细枝末节”的待人事件上的态度?这对你有何启发?请结合实际谈一谈。

阅读下面的文字后,回答问题。

孤独温暖的旅程

铁凝

①有一个冬天,在京西宾馆开会,好像是吃过饭出了餐厅,一位个子不高、身着灰色棉衣的老人向我们走来。旁边有人告诉我,这便是汪曾祺老人。当时我没有迎上去打招呼的想法。越是自己敬佩的作家,似乎就越不愿意突兀地认识。但这位灰衣老人却招呼了我。他走到我的跟前,笑着,慢悠悠地说:“铁凝,你的脑门上怎么一点儿头发也不留呀?”他打量着我的脑门,仿佛我是他久已认识的一个孩子。这样的问话令我感到刚才我那顾忌的多余。我还发现汪曾祺的目光温和而又剔透,正如同他对于人类和生活的一些看法。

②不久以后,我有机会去了一趟位于坝上草原的河北沽源县。去那里本是参加当地的一个文学活动,但是鼓动着我对沽源发生兴趣的却是汪曾祺的一段经历。他曾经被下放到这个县劳动过,在一个马铃薯研究站。他在这个研究马铃薯的机构,除却日复一日的劳动,还施展着另一种不为人知的天才:描述各式各样的马铃薯图谱----画土豆。汪曾祺从未在什么文字里对那儿的生活有过大声疾呼的控诉,他只是自嘲的描写过,他如何从对于圆头圆脑的马铃薯无从下笔,竟然到达一种“想画不像都不行”的熟练程度。他描绘着它们,又吃着它们,他还在文中自豪地告诉我们,全中国像他那样,吃过这么多品种的马铃薯的人,怕是不多见呢。我去沽源县是个夏天,走在虽然凉快,但略显光秃的县城街道上,我想象着当冬日来临,塞外蛮横的风雪是如何肆虐这里的居民,而汪曾祺又是怎样捱过他的时光。我甚至向当地文学青年打听了有没有一个叫马铃薯研究站的地方,他们茫然地摇着头。马铃薯和文学有着多么遥远的距离呀。我却仍然体味着:一个连马铃薯都不忍心敷衍的作家,对生活该有耐心和爱。

③1989年春天,我的小说《玫瑰门》讨论会在京召开,汪曾祺是被邀请的老作家之一。会上谌容告诉我,上午八点半开会,汪曾祺六点钟就起床收拾整齐,等待作协的车来接了。在这个会上他对《玫瑰门》谈了许多真实而细致的意见,没有应付,也不是无端的说好。在这里,我不能用感激两个字来回报这些意见,我只是不断地想起一位著名艺术家的一本回忆录。这位艺术家在回忆录里写到当老之将至时,他害怕变成两种老人,一种是俨然以师长面目出现,动不动就以教训青年为乐事的老人;另一种是唯恐被旁人称“老”,便没有名堂地奉迎青年,以证实自己青春常在的老人。汪曾祺不是上述两种老人,也不是其他什么人,他就是他自己,一个从容地“东张西望”着,走在自己的路上的可爱的老头。这个老头,安然迎送着每一段或寂寥、或热闹的时光,用自己诚实而温暖的文字,用那些平凡而充满灵性的故事,抚慰着常常是焦躁不安的世界。

④我常想,汪曾祺在沽源创造出的“热闹”日子,是为了派遣孤独,还是一种难以排遣的孤独感是他觉得世界更需要人去抚慰呢?前不久读到他为一个年轻人的小说集所作的序,序中他借着评价那年轻人的小说道出了一句“人是孤儿”。

⑤我相信他是多么不乐意人是孤儿啊。他在另一篇散文中记述了他在沽源的另一件事:有一天他采到一朵大蘑菇,他把它带回宿舍,精心晾干(可能他还有一种独到的晾制方法)收藏起来。待到年节回京与家人做短暂的团聚时,他将这朵蘑菇背回了北京,并亲手为家人烹制了一份鲜美无比的汤,那汤给全家带来了意外的欢乐。

⑥于是我又常想,一位囊中背着一朵蘑菇的老人,收藏起一切的孤独,从塞外寒冷的黄风中快乐地朝着自己的家走着,难道仅仅为了叫家人盛赞他的蘑菇汤?

⑦这使我不断地相信,这世界上一些孤独而优秀的灵魂之所以孤独,是因为他们将温馨与欢乐不求回报地赠予了世人吧?用文学,或者用蘑菇。

18.作者在回忆汪曾祺先生的时候,既有与汪老的直接接触,也有从书本中了解的汪老。阅读文章填写表格。

事件 印象

① 目光温和而又剔透

下放沽源研究土豆 ②

③ 一个从容地“东张西望”着,走在自己的路上的可爱的老头

带着自己采集、晾干的蘑菇回京,并为家人烹制 ④

19.结合语境,按要求赏析下面句子。

(1)文中作者说汪曾祺先生的目光温和而又剔透,结合文章分别回答“温和”“剔透”这两个词语的含义。

(2)“我想象着当冬日来临,塞外蛮横的风雪是如何在这里肆虐,而汪曾祺又是怎样挨过他的时光。”这句话中加点的词有什么表达效果?

(3)文中“一位囊中背着一朵蘑菇的老人,收藏起一切的孤独,从塞外寒冷的黄风中快乐地朝着自己的家走着,难道仅仅为了叫家人盛赞他的蘑菇汤?”这句话运用了什么修辞手法?请简要分析其表达效果。

20.从文章看,你读到了一个怎样的汪曾祺?

21.文章的标题“孤独温暖的旅程”有什么含意?

22.第⑤段中“我相信他是多么不乐意人是孤儿啊”这句话在结构上有什么作用?

23.结合文章内容,说说汪曾祺为什么说“人是孤儿”。

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

2.C

3.D

4.D

5.B

6.D

7.C

8.四 五 增加清洁能源 加强排污治理

9.—— , : 。”

10.描写 记叙 议论 描写

11.记人(回忆性)

12.倪焕之 《稻草人》

13.D

14.①认真替吕叔湘描文章标点;②谦逊地请“我”修润文章;③真诚送客,周到守礼;④及时给“我”回信,关心“我”的现状。

15.(1)运用了动作描写,“走过”“送到”“鞠躬”“口说”“看着”等一系列的动作生动细腻地刻画了叶圣陶先生送客时周到的礼仪,表现了叶圣陶先生宽厚待人、谦逊有礼的高尚品格。

(2)“非常”表示程度之深,“真”是确实如此的意思,这两个词写出了叶圣陶先生对自己未能接待客人的行为的自责程度之深、态度之真诚,表达了叶圣陶先生对朋友的关爱、热情,以及待人宽、对己严的个性。

16.运用抒情和议论的表达方式。赞扬了叶圣陶先生待人宽厚、对人真诚热情的可贵品质,揭示了前文叙事的意义表达了对先生的敬仰、感激,以及对社会上缺失像叶圣陶先生这样有可贵品质的人的忧虑之情。

17.示例:叶圣陶先生在“细枝末节”上的待人细节,更能体现出他的高贵品质,因为见微知著,细节更能反映精神。启发示例:我们在成长中,要努力做好每一件看上去微不足道的小事,通过做好小事来磨砺自我,打造自我。

18.

事件 印象

①在京西宾馆开会初次相遇主动招呼

②对生活有耐心和爱

③真实而细致地评价《玫瑰门》

④收藏起一切的孤独,给全家带来了意外的欢乐

19.(1)“温和”和“剔透”都是老人对待世事及世人的态度。“温和”主要指平等和蔼地对待进步的青年人,从容地面对生活的磨难。“剔透”指老人能够透彻地看穿这个焦躁不安的世界,写出平凡而充满灵性的作品去温暖世人的心。

(2)“蛮横”“肆虐”突出了环境的恶劣,从侧面表现了汪曾祺的乐观、豁达,体现出作者对汪老被下放到沽源县劳动遭遇的痛惜。

(3)示例一:反问,既强调了汪曾祺老人带给家人和社会丰富的精神能量:不抱怨,默默承受一切,只把温馨欢乐留给别人,又照应了标题。示例二:反问,既强调了汪曾祺老人把孤独留给自己,把温暖带给别人的崇高品质,又照应了标题。

20.温和、从容、无私、乐观、寂寞的老人形象。

21.①指汪老一生将自己的一切孤独收藏起来,将温馨与快乐不求回报地赠予世人。②表达了作者对汪老由衷的痛惜和敬佩之情。

22.这句话在结构上的作用是承上启下(或“过渡”)。

23.示例:文革期间汪曾祺受到不公平的待遇,冬日来临,陪伴老人的只有塞外蛮横肆虐的风雪。心中的孤独与寂寞无人诉说,只有靠画马铃薯来排解内心的痛苦。推己及人,老人觉得人心灵深处都有这种孤独感,每个人都需要去抚慰,就如同孤儿需要更多的爱与关怀一样。(意思对即可)

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读