高中语文统编版必修 下册第三单元8.1中国建筑的特征 课件(76张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版必修 下册第三单元8.1中国建筑的特征 课件(76张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 14.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-04-04 23:38:52 | ||

图片预览

文档简介

(共76张PPT)

中国建筑的特征

补充资料一:科学小论文

定义:作者根据所制定的科研项目和确定的科研课题,通过实验、观察等手段,获得大量的科学数据,在此基础上,再进行分析研究,得出科学结论,从而写出的科研报告。

特点:

1、科学性。要求选题科学,研究的方法正确,论据确凿,论证合理且符合逻辑,文字简洁准确。

2、创新性。小论文的选题、主要观点有自己新的发现、独特的见解。而且对人们的生产生活等有一定的实际意义。

3、实践性。选题必须是作者本人在科学探索活动中发现的;论据必须是坐着通过观察、考察、实验等手段亲自获得的,有实际依据;论文必须是本人撰写。

常用的说明方法:

下定义、作诠释、分类别、举例子、

列数字、引用法、作比较、打比方

一般的说明顺序:

时间顺序、空间顺序、逻辑顺序

补充资料三:中国特色的建筑

北京故宫

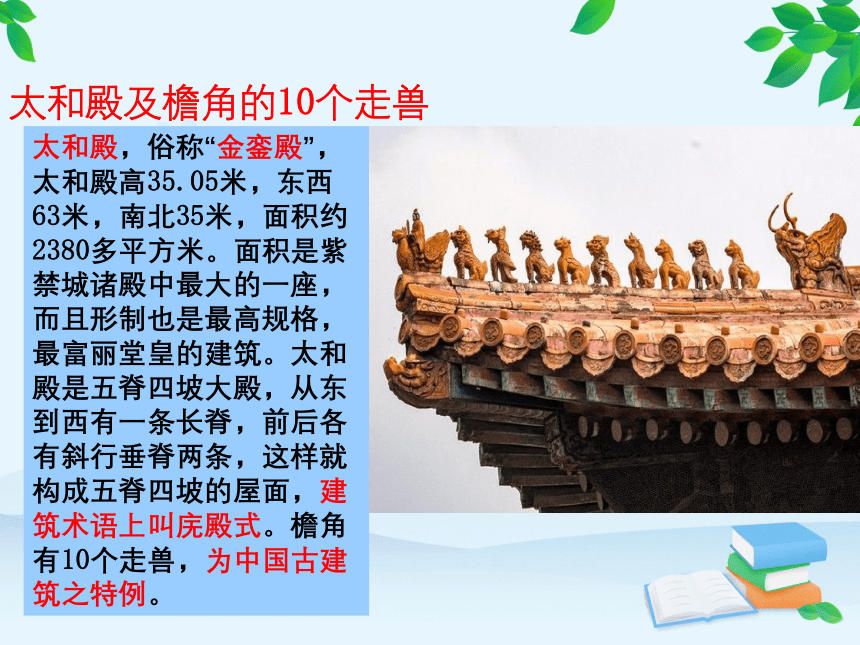

太和殿及檐角的10个走兽

太和殿,俗称“金銮殿”,太和殿高35.05米,东西63米,南北35米,面积约2380多平方米。面积是紫禁城诸殿中最大的一座,而且形制也是最高规格,最富丽堂皇的建筑。太和殿是五脊四坡大殿,从东到西有一条长脊,前后各有斜行垂脊两条,这样就构成五脊四坡的屋面,建筑术语上叫庑殿式。檐角有10个走兽,为中国古建筑之特例。

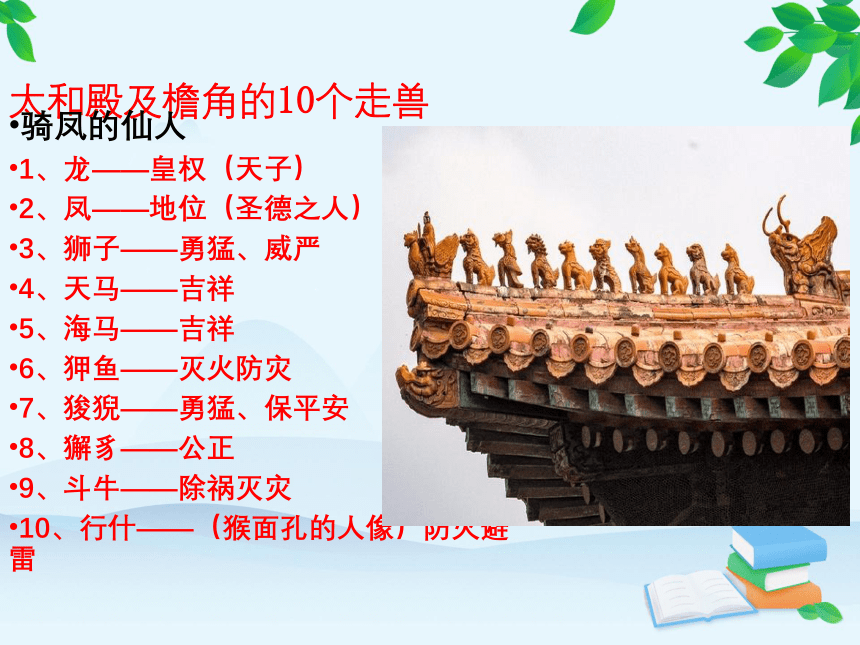

太和殿及檐角的10个走兽

骑凤的仙人

1、龙——皇权(天子)

2、凤——地位(圣德之人)

3、狮子——勇猛、威严

4、天马——吉祥

5、海马——吉祥

6、狎鱼——灭火防灾

7、狻猊——勇猛、保平安

8、獬豸——公正

9、斗牛——除祸灭灾

10、行什——(猴面孔的人像)防火避雷

补充资料四:梁思成

梁思成(1901—1972),我国著名建筑学家,清华大学教授, 1915年至1923年就学于北京清华学校,1924年赴美留学入康乃尔大学,不久转学人宾夕法尼亚大学建筑系,1927年获宾夕法尼亚大学建筑系硕士,1927年、1928年在哈佛大学美术研究院学习。1928年回国,到沈阳东北大学创办了建筑系,并任教授兼系主任直到1931年。1946年为清华大学创办了建筑系,担任教授兼系主任到1972年。

他毕生致力于中国古代建筑的研究和保护,是建筑历史学家、建筑教育家和建筑师。参与了人民英雄纪念碑、中华人民共和国国徽等作品的设计。

梁思成教授,是我国最早用科学方法调查研究古代建筑和整理建筑文献的学者之一。他的学术著述,引起了中外学者的重视,他的著述是我国建筑界的一份宝贵遗产。

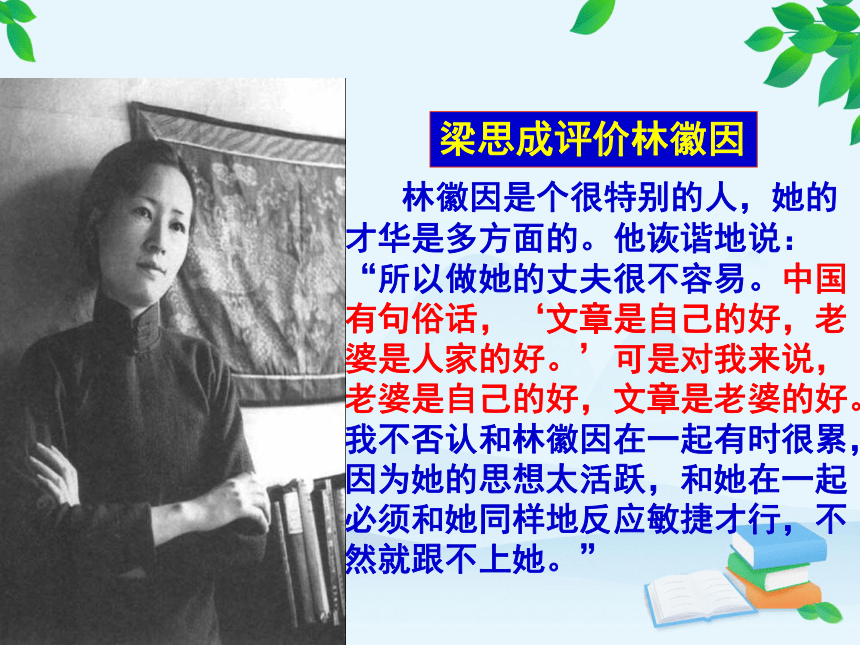

20岁的林徽因以才貌双全闻名于北京上层文化圈。20世纪30年代她业余创作出了具有专业水准的文学作品,其范围涉及诗歌、散文、小说、戏剧各个领域,在京派作家圈中声誉鹊起;林徽因也是中华人民共和国国徽和人民英雄纪念碑的主要设计者;她与梁思成情投意合的美满婚姻,与徐志摩、金岳霖之间超凡脱俗的亲密友情……在她生前,没有人能够忽视她的存在。甚至林徽因的早逝,也留给同辈亲友惘然的失落,因为她的离去,也预示着他们最具创造力的黄金年华的结束。

才女佳人

、

林徽因是个很特别的人,她的才华是多方面的。他诙谐地说:“所以做她的丈夫很不容易。中国有句俗话,‘文章是自己的好,老婆是人家的好。’可是对我来说,老婆是自己的好,文章是老婆的好。我不否认和林徽因在一起有时很累,因为她的思想太活跃,和她在一起必须和她同样地反应敏捷才行,不然就跟不上她。”

梁思成评价林徽因

赤子之心

1924 年,梁思成和林徽因一起赴美国宾夕法尼亚大学建筑系学习。这期间,梁思成曾到欧洲漫游,他发现许多国家的建筑都受到妥善的保护,并有学者专门研究,反观当时的中国——在战乱和劫难下,早已是满目疮痍。珍贵的龙门石窟、敦煌壁画,被盗卖被抢劫,无数文物流落异邦,大批古建筑危立在风雨飘摇之中。深感耻辱的梁思成决定将毕生的精力倾注到中国古代建筑的研究和保护事业上。

1937 年,日方邀他出席日方主办的“东亚共荣协会”会议,他不肯与侵略者同流合污,立即带领全家长途跋涉来到昆明。1948年在平津战役前,梁思成夫妇编写了《全国文物古建筑目录》,使老北京古迹免遭炮击,妥善地保护了老北京的文物和古城墙。

赤子之心

1950年初,梁思成与都市计划委员会的陈占祥一起向政府提出了新北京城的规划方案---《关于中央人民政府行政中心位置的建议》。主张保护北京古建筑和城墙,建议在西郊建新北京,保护旧北京城,不在旧城建高层建筑,但建议没有被采纳。之后他多次上书,挽救了北海的团城。

1953年5月,北京市开始酝酿拆除牌楼,对古建筑的大规模拆除开始蔓延。梁思成因提倡以传统形式保护北京古城而多次遭到批判。时任北京市副市长吴晗担任解释拆除工作的任务,为了挽救四朝古都仅存的完整牌楼街不因政治因素毁于一旦,梁思成与吴晗发生了激烈的争论。之后,在文化部举办的文物界知名人士欧美同学聚餐会上,林徽因也与吴晗发生了一次面对面的冲突。

20世纪五十年代,梁思成因提倡新建筑使用大屋顶等传统形式和保护北京古城而多次遭到批判。在明清古城墙被拆毁时,梁思成抚砖痛哭;因不能挽救北京仅存的完整牌楼街,梁思成失声痛哭。

中国建筑的个性乃即我民族之性格。

一国一族之建筑恰能反鉴其物质精神、继往开来之面貌。

一个东方古国的城市,在建筑上,如果完全失掉自己艺术特性,在文化表现及观瞻方面都是大可痛心的。因这事实明显的代表为我们文化衰落消失的现象。

梁思成(《中国建筑史》)

背景:

从1950年开始,北京随着旧城改造和地铁修建,古建筑开始消失。历史记载,1952年,长安左门和长安右门被拆除,1954年,地安门被拆,遭受同样命运的,1956年是朝阳门,1965年是崇文门和阜成门、东直门,到1969年,是西直门。

而梁思成先生于1972年去世。

梁思成很关注如何建造新中国的建筑这个问题

题解:中国建筑的特征

题目是偏正短语,

“建筑”界定了作者研究的专业学术领域,

“中国”表现了民族自豪感,

“特征”指作为标志的显著特色。

德国大文豪歌德赞叹:“建筑是凝固的音乐。”

中国的音乐富有浓厚的民族特色,

器乐就有独特的二胡,古筝等,

那么中国的建筑是否一样拥有鲜明的民族特点呢?

二、自主探究 整体把握“中国建筑的特征”。

快速阅读3——13段,中国建筑的九大特征,

哪些是属于结构特征?

哪些是属于装饰特征?

它们是按什么顺序一一展开的呢

(一)请按课文内容,完成表格。(九大特征)

特征内涵 说明方法 说明顺序

一( )

二( )

三( )

四( )

五( )

六( )

七( )

八( )

九( )

(二)中国建筑的九大特征,可分为三个层次。

一、中国建筑总体特征(一 —— 二)

二、中国建筑结构特征(三 —— 五)

三、中国建筑外部(装饰)特征

(外观、颜色、装饰等)(六——九)

中国建筑的总体特征(一—二)

(一) (个体)立体构成:台基——房屋——屋顶

(二) (群体)平面布局:建筑群组成——左右对称——坐北朝南——有主有次——户外空间

四合院 天井

1、四合院一般建造一个正门,二至三个侧门,通常只出入由厚木板制造的正门。院门关闭时院子处于完全封闭的状态。

2、四合院以正房、倒座房、东西厢房围绕中间庭院形成平面布局,建筑格局遵循中国传统的坐北朝南习惯。正房位于北侧,这是院中的主房,东西两侧,为对称的东西厢房。南面建有南房,与北房相对应。

(二) 平面布局:建筑群组成——左右对称——坐北朝南——有主有次——户外空间

请思考以下两个问题:

1、房屋或庭院的平面布置往往左右均齐匀称,为什么?

2、“主要的房屋一般地都采取向南的方向”,为什么?

一是整体美观。

二是跟中国人审美有关,我们中国人一贯喜欢方方正正、规规矩矩。

一是便于采光。

二是中国素有“礼仪之邦”之称。一向讲究方位,在坐北朝南的宫室南向为最尊,古人常把称王称帝叫做“南面”,称臣叫做“北面”。

补充文化常识:《鸿门宴》上,司马迁着意描述了宴会上的座次:

“项王、项伯东向坐;亚父南向坐,——亚父者,范增也;沛公北向坐:张良西向侍。”

分析: 就宫室内的座位来说,有着堂上和室内的区别。我国古代宫室的主要建筑物一般为座北朝南,通常是堂室结构,前堂后室。

室东西长而南北窄,室内最尊的座次是坐西面东,其次是坐北向南,再次是坐南面北,最卑是坐东面西。古书上有“东家”、“西宾”的说法,即是就室内而言。

古人将宾客和老师都安排在坐西朝东的座位上,以表示尊敬。所以,对宾客和老师也尊称为“西席”或“西宾”。客人的座位在西,主人陪客的座位则在东了,所以把主人称为“东家”。

《 鸿门宴》举行宴会当是在室内,而不能在堂上。

项羽、项伯朝东而坐,最尊;范增朝南而坐,仅次于项氏叔侄的位置;项羽让刘邦北向坐,又卑于范增,不把他看成与自己地位匹敌的宾客;张良面朝西的位置,是在场人中最卑的了,不能叫坐而叫侍。

延伸问题:

1、你见过不南向的房屋吗?(肯定很多)你家门什么向?为什么?

2、一般房屋的窗户往东开,为什么?

不南向的原因

可能是:都市里统一布局,力求整体美观;

乡野里随山的走势而定,或东或西或南或北。

无论什么原因都是跟我们中国人的思维和审美有关。

一为采光。二为尊位

中国建筑的结构特点(三-五)

(三) 结构方法——框架结构

(四)说明斗拱的作用,先给一个描述性的定义:拱是“弓形短木”,斗是“斗形方木块”,它们组合起来称“斗拱”。斗拱不但可以减少立柱和横梁交接处的剪力,还具有装饰作用。

(五)说明“举折,举架”的作用,即屋顶形成斜坡或曲面。在介绍结构特点的基础上,作者进入局部。

(六)介绍屋顶,指出它是“中国建筑中最主要的特征之一”,并在与其他建筑体系的比较中,盛称“像翼舒展”的屋顶是我们民族文化的骄傲。

中国建筑外观、颜色、装饰等方面的特点(六-九)

请思考:

“当屋顶是四面坡的时候,屋顶的四角也就是翘起的”,为什么?

1、四角翘起,不但扩大采光面,利于排泄雨水。

2、而且形如飞鸟展翅,轻盈活泼,增添了建筑物向上的动态美。

整体上翘起飞檐与坡顶、正脊构成柔美曲线,成为中国建筑最主要的特征之一。

使得中国建筑轻盈而不轻佻,朴实而不机械,威严而不呆板。

(七)从着色方面介绍,指出中国建筑在使用颜色方面是世界各建筑体系中最大胆的,不但在大建筑物中使用朱红色,而且还大量用彩绘来装饰木架部件。

请思考:

大建筑屋身的主要颜色为什么要用“朱红色”?

1、朱红色属于暖色,与屋顶上的蓝天白云以及屋内素净淡雅的冷色调构成对比,使建筑物显得辉煌富丽又高洁淡雅,达到了高度的艺术效果。

2、朱红色还代表热烈忠心,具有富贵的象征,杜甫有诗句讽刺为富不仁者“朱门酒肉臭,路有冻死骨”。

(八)介绍中国建筑的装饰部件,大到结构部件、脊吻、瓦当,小到门窗、门环、角叶,都具有很强的装饰性

桃尖梁

瓦当

脊吻

(九)说明中国建筑在材料方面的装饰特点。

琉璃

浮雕

雕花的房梁

请思考:

作者概括了中国建筑的九大特征,是按什么顺序展开的?

作者如此安排体现了怎样的匠心?

中国建筑的基本特征

个别建筑构成

平面布置

木材结构

斗拱

举折和举架

结构

特征

装饰

特征

屋顶的装饰作用

颜色的选择—朱红

部件的装饰作用

材料的装饰作用

外观装饰

主

次

整体

局部

总

体

特

征

结

构

方

法

了解了中国建筑的九大特征后,请思考作者是按什么顺序展开的?

1、由整体到局部

2、由主(结构)到次(装饰)

逻辑顺序

中国建筑的九大特征归纳为三个方面:

(一)--(二):总体特征

(三)--(五):结构特点

(六)--(九):外观、颜色、装饰

重点说明的特征

(二)平面布置,表现出中国院落文化的特色

(三)结构方法,体现了中国建筑结构体系的特殊性;

(四)斗拱,是“中国建筑中最显著的特征之一”;

(六)屋顶,其发展成为“中国建筑中最主要的特征之一”;

(八)装饰部件,取得了高度的装饰效果。

三、建筑风格

第十四段开头“这一切特点都有一定的风格和手法,为匠师们所遵守,为人民所承认,我们可以叫它做中国建筑的“文法”。

怎样理解作者提出的“中国建筑的‘文法’”?

(一)请阅读课文,明确建筑的“文法”。

(1) 是什么—— (2)从哪里来——

(1)是什么------构件与构件之间,构件和它们的加工处理装饰,个别建筑物和个别建筑物之间,存在着一定的处理方法和相互关系。

(2)从哪来——它们从世世代代的劳动人民在长期建筑活动的实践中所累积的经验中提炼出来,经过千百年的考验,而普遍地受到承认而遵守的规则和惯例。

语言和文字 建筑学

文章

文法

词汇

大文章

小品

依据课文,填写下表,并体会表达效果。

建筑或建筑群

中国建筑的法式或惯例

宫殿、庙宇等

山亭、水榭、一轩、一楼

建筑的单个构件和因素

以“文章”比喻建筑,用“大文章”比喻宏大壮观的建筑,用“小品” 来比喻小巧别致的建筑,让读者利用对文章大小的感觉经验,来体会建筑规模大小的不同,恰切明了。

依据课文15段,填写下表,并体会表达效果。

这是一种比喻的说法,借此说明中国建筑的风格和手法。

所谓“中国建筑的‘文法’”,指的是中国建筑几千年来形成并沿用的惯例规则,从建筑框架到整体构成,从台基到屋顶,都有一定之规,有它的“拘束性”,但也有它的“灵活性”,体现在具体的建筑上,既表现出中国建筑的一贯风格,也具有独特的个性。

怎样理解作者提出的“中国建筑的‘文法’”?

(二)阅读18——19段,理解各民族建筑之间的“可译性”!

同样的问题——怎样选择建址、怎样使地基更坚实、怎样使结构更稳定牢固、怎样让装饰更加引人注目……

同样的情感——比如人民英雄纪念碑、希腊的神殿、北京的天坛……基于对人的怀念之情,和对神的敬畏之情。

同样的需要——遮太阳挡风雨的居住需要(普通居民),炫耀权利显气派的统治需要(宫殿等)……

怎样理解各民族建筑之间的“可译性”?

语言和文学 建筑学

为了解决同样的问题,表达同样的情感。不同的民族使用不同的文字写出文字作品。 各民族建筑的功用或主要性能是一致的,有相通性,但表现出来的形式有很大不同。

各民族建筑之间存在可译性,因为各民族建筑的表现风格不一样。在文中,作者强调了各民族建筑在相同的内容中的不同形式,可理解的基础在于它们的“同一性质”。各民族建筑在实质上有同一性质,可以透过其纷繁多样的表现形式解读出来。

作者提出的各民族的建筑之间的“可译性”有什么深刻的意义?

作者提出各民族建筑之间的“可译性”,避免了孤立、封闭地讨论中国建筑的“特征”,从而将建筑“特征”的外延延伸到文化的层面,拓宽到“各民族的建筑之间”、拓展到“不同的民族”“不同的时代”的对照联系中,有利于辩证的看待世界建筑的共性和个性。

法国的凯旋门和中国的琉璃牌楼

罗马的圆亭和中国的天坛

巴黎的图拉真纪念柱与中国的华表

可译性

因为相通,所以可译;

因为个性,所以多彩。

总结:本文是一篇关于我国建筑特征的科学论文,作者的行文思路是什么?

作者的行文思路是先总说后分说,先介绍特点,后探讨风格。

全文可分为四个部分:

一、引论(1-2)总体归纳:中国建筑体系的地域分布和历史跨度

(3-13)分类介绍:中国建筑的九大特征

二、本论(14-17)归纳概括:中国建筑的风格和手法(即

“文法”和“词汇”)

(18-19) 各民族建筑之间的“可译性”问题

三、结论 (20) 最后提出:中国建筑的创新首先要继承。

四、说明方法的练习(举例)

举例子——如“装饰部分”

引用——诗经“如鸟斯革,如翚斯飞”

打比方——墙壁比喻成“帷幕”

摹状貌——斗拱、举折、举架

作比较——中国建筑与外国建筑

下定义——举折;斗拱

作诠释——分析“个别建筑物”

拓展文本

梁思成的建筑美学思想,带有中国建筑师的典型群体特征,主要表现在:

立基于强烈的民族文化复兴意识和民族精神的审美意识;

以“体形环境”为内核,追求社会、历史和环境的和谐统一的艺术精神;

兼收并蓄的艺术态度;以辩证统一观念为特征的系统美学思想。

2008年江苏省东台市西溪大量古建筑被以“旅游开发”的名义非法拆毁!

2009年2月镇江在旧城改造时已经拆毁五十多处文物古建筑。

2009年7月1日《中国青年报》:北京雨燕因古建筑大量拆毁锐减近乎消失。

大多代之以钢筋水泥的建筑!

五十年之后同样的事件一再重演!!

初读其书

感到只不过是一个才子佳人的故事

虽然惊艳

但也是才思与幽情的溢淌

世俗与浪漫的守望

哪里想到,

一个多舛的民族,

在沉重的诉说,在含泪的歌唱

凄婉又迷惘

再翻其志

方知雕栏是石头,也是历史

先贤的思绪,

凝固成音符

铸进楼阁与殿基

火烧、坍塌、倾圮

黯然又忧郁

唐风吹拂千年

吹不走奈良的古刹

杜鹃啼血的奔走

保不住唯一的古都

红墙绿瓦在岁月里落寞

雕梁画栋在颠沛中流离

悲怆又唏嘘

一毁一保

大浪涛涛

世上已无梁思成

惟有史书笔如刀

读《中国建筑的特征》有感

汉唐

集中式平面和穹窿屋顶。单纯、简明的造型逻辑和昂扬、健康、饱满的气质。文艺复兴兴盛期建筑艺术的杰出代表。

罗马圣彼得教堂

土耳其大教堂圣索菲亚

希腊帕特农神庙

埃及金字塔

印度泰姬陵

故宫鸟瞰图

课 堂 练 习

9.不改变原意,将下面这段文字重组为三句,每句均以“静”字开头。

中国古典园林不论依傍何种建筑流派,都要以“静”作为自己独特的韵律。有了“静”,全部构建会组合成一种古筝独奏般的淡雅清丽;而失去了“静”,它内在的整体风致也就不可寻找。

9.不改变原意,将下面这段文字重组为三句,每句均以“静”字开头。

考点阐释:这类题目考查的是变换句式的能力。

1、高考及模拟试卷中,大概有以下几种形式:

(1)用某些词语或短语作开头。

(2)用某些词语或短语作主语。

(3)把某些成分放在句子的中间或末尾。

(4)某些具体要求。

2、我们需要注意的仍然是:

(1)不改变原意。

(2)句子无语病。

3、重组句子的解题思路:

(1)弄清原句的句间关系。

(2)分析开头的词语在原句中的地位和作用。

(3)明了原句结构的调整方向。

(4)增删字词,衔接语意。

9.不改变原意,将下面这段文字重组为三句,每句均以“静”字开头。

中国古典园林不论依傍何种建筑流派,都要以“静”作为自己独特的韵律。有了“静”,全部构建会组合成一种古筝独奏般的淡雅清丽;而失去了“静”,它内在的整体风致也就不可寻找。

参考答案:

“静”是不论依傍何种建筑流派都要具备的中国古典园林自己独特的韵律;“静”能使全部构建组合成一种古筝独奏般的淡雅清丽;“静”一旦失去,园林的整体风致也就不可寻找。

解析:此题考查改变句式的能力。第一句的主干是“静是韵律”,第二句可改为“静能使……”的句式,第三句注意句中“它”的指代内容。

9.不改变原意,将下面这段文字重组为三句,每句均以“静”字开头。

中国古典园林不论依傍何种建筑流派,都要以“静”作为自己独特的韵律。有了“静”,全部构建会组合成一种古筝独奏般的淡雅清丽;而失去了“静”,它内在的整体风致也就不可寻找。

参考答案:

“静”是不论依傍何种建筑流派都要具备的中国古典园林自己独特的韵律;“静”能使全部构建组合成一种古筝独奏般的淡雅清丽;“静”一旦失去,园林的整体风致也就不可寻找。

解析:此题考查改变句式的能力。第一句的主干是“静是韵律”,第二句可改为“静能使……”的句式,第三句注意句中“它”的指代内容。

10.阅读下面的文段,在不改变原意的情况下,对一些句子进行适当的修改,使句式整齐,语意连贯。

①有人说,塔太招摇,总是标榜着自己的存在;②谦虚的桥却永远承受着别人的重踏。③而我说,塔最勇敢,总是挺直了坚实的腰板;④桥却懦弱,始终在狭窄的河道里屈服。⑤也有人说,轻浮如塔,天真的塔以为沿他向上可以进入美丽的天堂;⑥桥却稳重,忠诚地运送人们到达彼岸。⑦而我说,塔很坚强,剧烈的震动不能把它摧毁;⑧桥却脆弱,行进的队伍便可以将他踩跨。

10.阅读下面的文段,在不改变原意的情况下,对一些句子进行适当的修改,使句式整齐,语意连贯。

分析:

结构相同或相似的一组句子叫整句,它主要指排比句和对偶句;

结构不整齐,各式各样的句式交错运用的一组句子叫做散句。

整句形式整齐,声音和谐,气势贯通,意义鲜明,在散文、诗歌、唱词中应用广泛,适合于表达丰富的感情,能给人以深刻、鲜明的印象;

散句比较灵活,避免呆板,富于变化,生动感人。整句散句交错运用,则兼两者之长,既整齐和谐,又富于变化,更能使表意深刻,语意贯通。

10.阅读下面的文段,在不改变原意的情况下,对一些句子进行适当的修改,使句式整齐,语意连贯。

①有人说,塔太招摇,总是标榜着自己的存在;②谦虚的桥却永远承受着别人的重踏。③而我说,塔最勇敢,总是挺直了坚实的腰板;④桥却懦弱,始终在狭窄的河道里屈服。⑤也有人说,轻浮如塔,天真的塔以为沿他向上可以进入美丽的天堂;⑥桥却稳重,忠诚地运送人们到达彼岸。⑦而我说,塔很坚强,剧烈的震动不能把它摧毁;⑧桥却脆弱,行进的队伍便可以将他踩跨。

参考:

② 桥却谦虚,永远承受着别人的重踏。

④ 桥却懦弱,始终屈服于狭窄的河道。

⑤ 也有人说,塔太轻浮,天真地以为可以进入天堂。

作业:

1、结合课件完成下发的练习题。

2、可以阅读与“林徽因、梁思成、徐志摩、金岳霖”有关的文本。

中国建筑的特征

补充资料一:科学小论文

定义:作者根据所制定的科研项目和确定的科研课题,通过实验、观察等手段,获得大量的科学数据,在此基础上,再进行分析研究,得出科学结论,从而写出的科研报告。

特点:

1、科学性。要求选题科学,研究的方法正确,论据确凿,论证合理且符合逻辑,文字简洁准确。

2、创新性。小论文的选题、主要观点有自己新的发现、独特的见解。而且对人们的生产生活等有一定的实际意义。

3、实践性。选题必须是作者本人在科学探索活动中发现的;论据必须是坐着通过观察、考察、实验等手段亲自获得的,有实际依据;论文必须是本人撰写。

常用的说明方法:

下定义、作诠释、分类别、举例子、

列数字、引用法、作比较、打比方

一般的说明顺序:

时间顺序、空间顺序、逻辑顺序

补充资料三:中国特色的建筑

北京故宫

太和殿及檐角的10个走兽

太和殿,俗称“金銮殿”,太和殿高35.05米,东西63米,南北35米,面积约2380多平方米。面积是紫禁城诸殿中最大的一座,而且形制也是最高规格,最富丽堂皇的建筑。太和殿是五脊四坡大殿,从东到西有一条长脊,前后各有斜行垂脊两条,这样就构成五脊四坡的屋面,建筑术语上叫庑殿式。檐角有10个走兽,为中国古建筑之特例。

太和殿及檐角的10个走兽

骑凤的仙人

1、龙——皇权(天子)

2、凤——地位(圣德之人)

3、狮子——勇猛、威严

4、天马——吉祥

5、海马——吉祥

6、狎鱼——灭火防灾

7、狻猊——勇猛、保平安

8、獬豸——公正

9、斗牛——除祸灭灾

10、行什——(猴面孔的人像)防火避雷

补充资料四:梁思成

梁思成(1901—1972),我国著名建筑学家,清华大学教授, 1915年至1923年就学于北京清华学校,1924年赴美留学入康乃尔大学,不久转学人宾夕法尼亚大学建筑系,1927年获宾夕法尼亚大学建筑系硕士,1927年、1928年在哈佛大学美术研究院学习。1928年回国,到沈阳东北大学创办了建筑系,并任教授兼系主任直到1931年。1946年为清华大学创办了建筑系,担任教授兼系主任到1972年。

他毕生致力于中国古代建筑的研究和保护,是建筑历史学家、建筑教育家和建筑师。参与了人民英雄纪念碑、中华人民共和国国徽等作品的设计。

梁思成教授,是我国最早用科学方法调查研究古代建筑和整理建筑文献的学者之一。他的学术著述,引起了中外学者的重视,他的著述是我国建筑界的一份宝贵遗产。

20岁的林徽因以才貌双全闻名于北京上层文化圈。20世纪30年代她业余创作出了具有专业水准的文学作品,其范围涉及诗歌、散文、小说、戏剧各个领域,在京派作家圈中声誉鹊起;林徽因也是中华人民共和国国徽和人民英雄纪念碑的主要设计者;她与梁思成情投意合的美满婚姻,与徐志摩、金岳霖之间超凡脱俗的亲密友情……在她生前,没有人能够忽视她的存在。甚至林徽因的早逝,也留给同辈亲友惘然的失落,因为她的离去,也预示着他们最具创造力的黄金年华的结束。

才女佳人

、

林徽因是个很特别的人,她的才华是多方面的。他诙谐地说:“所以做她的丈夫很不容易。中国有句俗话,‘文章是自己的好,老婆是人家的好。’可是对我来说,老婆是自己的好,文章是老婆的好。我不否认和林徽因在一起有时很累,因为她的思想太活跃,和她在一起必须和她同样地反应敏捷才行,不然就跟不上她。”

梁思成评价林徽因

赤子之心

1924 年,梁思成和林徽因一起赴美国宾夕法尼亚大学建筑系学习。这期间,梁思成曾到欧洲漫游,他发现许多国家的建筑都受到妥善的保护,并有学者专门研究,反观当时的中国——在战乱和劫难下,早已是满目疮痍。珍贵的龙门石窟、敦煌壁画,被盗卖被抢劫,无数文物流落异邦,大批古建筑危立在风雨飘摇之中。深感耻辱的梁思成决定将毕生的精力倾注到中国古代建筑的研究和保护事业上。

1937 年,日方邀他出席日方主办的“东亚共荣协会”会议,他不肯与侵略者同流合污,立即带领全家长途跋涉来到昆明。1948年在平津战役前,梁思成夫妇编写了《全国文物古建筑目录》,使老北京古迹免遭炮击,妥善地保护了老北京的文物和古城墙。

赤子之心

1950年初,梁思成与都市计划委员会的陈占祥一起向政府提出了新北京城的规划方案---《关于中央人民政府行政中心位置的建议》。主张保护北京古建筑和城墙,建议在西郊建新北京,保护旧北京城,不在旧城建高层建筑,但建议没有被采纳。之后他多次上书,挽救了北海的团城。

1953年5月,北京市开始酝酿拆除牌楼,对古建筑的大规模拆除开始蔓延。梁思成因提倡以传统形式保护北京古城而多次遭到批判。时任北京市副市长吴晗担任解释拆除工作的任务,为了挽救四朝古都仅存的完整牌楼街不因政治因素毁于一旦,梁思成与吴晗发生了激烈的争论。之后,在文化部举办的文物界知名人士欧美同学聚餐会上,林徽因也与吴晗发生了一次面对面的冲突。

20世纪五十年代,梁思成因提倡新建筑使用大屋顶等传统形式和保护北京古城而多次遭到批判。在明清古城墙被拆毁时,梁思成抚砖痛哭;因不能挽救北京仅存的完整牌楼街,梁思成失声痛哭。

中国建筑的个性乃即我民族之性格。

一国一族之建筑恰能反鉴其物质精神、继往开来之面貌。

一个东方古国的城市,在建筑上,如果完全失掉自己艺术特性,在文化表现及观瞻方面都是大可痛心的。因这事实明显的代表为我们文化衰落消失的现象。

梁思成(《中国建筑史》)

背景:

从1950年开始,北京随着旧城改造和地铁修建,古建筑开始消失。历史记载,1952年,长安左门和长安右门被拆除,1954年,地安门被拆,遭受同样命运的,1956年是朝阳门,1965年是崇文门和阜成门、东直门,到1969年,是西直门。

而梁思成先生于1972年去世。

梁思成很关注如何建造新中国的建筑这个问题

题解:中国建筑的特征

题目是偏正短语,

“建筑”界定了作者研究的专业学术领域,

“中国”表现了民族自豪感,

“特征”指作为标志的显著特色。

德国大文豪歌德赞叹:“建筑是凝固的音乐。”

中国的音乐富有浓厚的民族特色,

器乐就有独特的二胡,古筝等,

那么中国的建筑是否一样拥有鲜明的民族特点呢?

二、自主探究 整体把握“中国建筑的特征”。

快速阅读3——13段,中国建筑的九大特征,

哪些是属于结构特征?

哪些是属于装饰特征?

它们是按什么顺序一一展开的呢

(一)请按课文内容,完成表格。(九大特征)

特征内涵 说明方法 说明顺序

一( )

二( )

三( )

四( )

五( )

六( )

七( )

八( )

九( )

(二)中国建筑的九大特征,可分为三个层次。

一、中国建筑总体特征(一 —— 二)

二、中国建筑结构特征(三 —— 五)

三、中国建筑外部(装饰)特征

(外观、颜色、装饰等)(六——九)

中国建筑的总体特征(一—二)

(一) (个体)立体构成:台基——房屋——屋顶

(二) (群体)平面布局:建筑群组成——左右对称——坐北朝南——有主有次——户外空间

四合院 天井

1、四合院一般建造一个正门,二至三个侧门,通常只出入由厚木板制造的正门。院门关闭时院子处于完全封闭的状态。

2、四合院以正房、倒座房、东西厢房围绕中间庭院形成平面布局,建筑格局遵循中国传统的坐北朝南习惯。正房位于北侧,这是院中的主房,东西两侧,为对称的东西厢房。南面建有南房,与北房相对应。

(二) 平面布局:建筑群组成——左右对称——坐北朝南——有主有次——户外空间

请思考以下两个问题:

1、房屋或庭院的平面布置往往左右均齐匀称,为什么?

2、“主要的房屋一般地都采取向南的方向”,为什么?

一是整体美观。

二是跟中国人审美有关,我们中国人一贯喜欢方方正正、规规矩矩。

一是便于采光。

二是中国素有“礼仪之邦”之称。一向讲究方位,在坐北朝南的宫室南向为最尊,古人常把称王称帝叫做“南面”,称臣叫做“北面”。

补充文化常识:《鸿门宴》上,司马迁着意描述了宴会上的座次:

“项王、项伯东向坐;亚父南向坐,——亚父者,范增也;沛公北向坐:张良西向侍。”

分析: 就宫室内的座位来说,有着堂上和室内的区别。我国古代宫室的主要建筑物一般为座北朝南,通常是堂室结构,前堂后室。

室东西长而南北窄,室内最尊的座次是坐西面东,其次是坐北向南,再次是坐南面北,最卑是坐东面西。古书上有“东家”、“西宾”的说法,即是就室内而言。

古人将宾客和老师都安排在坐西朝东的座位上,以表示尊敬。所以,对宾客和老师也尊称为“西席”或“西宾”。客人的座位在西,主人陪客的座位则在东了,所以把主人称为“东家”。

《 鸿门宴》举行宴会当是在室内,而不能在堂上。

项羽、项伯朝东而坐,最尊;范增朝南而坐,仅次于项氏叔侄的位置;项羽让刘邦北向坐,又卑于范增,不把他看成与自己地位匹敌的宾客;张良面朝西的位置,是在场人中最卑的了,不能叫坐而叫侍。

延伸问题:

1、你见过不南向的房屋吗?(肯定很多)你家门什么向?为什么?

2、一般房屋的窗户往东开,为什么?

不南向的原因

可能是:都市里统一布局,力求整体美观;

乡野里随山的走势而定,或东或西或南或北。

无论什么原因都是跟我们中国人的思维和审美有关。

一为采光。二为尊位

中国建筑的结构特点(三-五)

(三) 结构方法——框架结构

(四)说明斗拱的作用,先给一个描述性的定义:拱是“弓形短木”,斗是“斗形方木块”,它们组合起来称“斗拱”。斗拱不但可以减少立柱和横梁交接处的剪力,还具有装饰作用。

(五)说明“举折,举架”的作用,即屋顶形成斜坡或曲面。在介绍结构特点的基础上,作者进入局部。

(六)介绍屋顶,指出它是“中国建筑中最主要的特征之一”,并在与其他建筑体系的比较中,盛称“像翼舒展”的屋顶是我们民族文化的骄傲。

中国建筑外观、颜色、装饰等方面的特点(六-九)

请思考:

“当屋顶是四面坡的时候,屋顶的四角也就是翘起的”,为什么?

1、四角翘起,不但扩大采光面,利于排泄雨水。

2、而且形如飞鸟展翅,轻盈活泼,增添了建筑物向上的动态美。

整体上翘起飞檐与坡顶、正脊构成柔美曲线,成为中国建筑最主要的特征之一。

使得中国建筑轻盈而不轻佻,朴实而不机械,威严而不呆板。

(七)从着色方面介绍,指出中国建筑在使用颜色方面是世界各建筑体系中最大胆的,不但在大建筑物中使用朱红色,而且还大量用彩绘来装饰木架部件。

请思考:

大建筑屋身的主要颜色为什么要用“朱红色”?

1、朱红色属于暖色,与屋顶上的蓝天白云以及屋内素净淡雅的冷色调构成对比,使建筑物显得辉煌富丽又高洁淡雅,达到了高度的艺术效果。

2、朱红色还代表热烈忠心,具有富贵的象征,杜甫有诗句讽刺为富不仁者“朱门酒肉臭,路有冻死骨”。

(八)介绍中国建筑的装饰部件,大到结构部件、脊吻、瓦当,小到门窗、门环、角叶,都具有很强的装饰性

桃尖梁

瓦当

脊吻

(九)说明中国建筑在材料方面的装饰特点。

琉璃

浮雕

雕花的房梁

请思考:

作者概括了中国建筑的九大特征,是按什么顺序展开的?

作者如此安排体现了怎样的匠心?

中国建筑的基本特征

个别建筑构成

平面布置

木材结构

斗拱

举折和举架

结构

特征

装饰

特征

屋顶的装饰作用

颜色的选择—朱红

部件的装饰作用

材料的装饰作用

外观装饰

主

次

整体

局部

总

体

特

征

结

构

方

法

了解了中国建筑的九大特征后,请思考作者是按什么顺序展开的?

1、由整体到局部

2、由主(结构)到次(装饰)

逻辑顺序

中国建筑的九大特征归纳为三个方面:

(一)--(二):总体特征

(三)--(五):结构特点

(六)--(九):外观、颜色、装饰

重点说明的特征

(二)平面布置,表现出中国院落文化的特色

(三)结构方法,体现了中国建筑结构体系的特殊性;

(四)斗拱,是“中国建筑中最显著的特征之一”;

(六)屋顶,其发展成为“中国建筑中最主要的特征之一”;

(八)装饰部件,取得了高度的装饰效果。

三、建筑风格

第十四段开头“这一切特点都有一定的风格和手法,为匠师们所遵守,为人民所承认,我们可以叫它做中国建筑的“文法”。

怎样理解作者提出的“中国建筑的‘文法’”?

(一)请阅读课文,明确建筑的“文法”。

(1) 是什么—— (2)从哪里来——

(1)是什么------构件与构件之间,构件和它们的加工处理装饰,个别建筑物和个别建筑物之间,存在着一定的处理方法和相互关系。

(2)从哪来——它们从世世代代的劳动人民在长期建筑活动的实践中所累积的经验中提炼出来,经过千百年的考验,而普遍地受到承认而遵守的规则和惯例。

语言和文字 建筑学

文章

文法

词汇

大文章

小品

依据课文,填写下表,并体会表达效果。

建筑或建筑群

中国建筑的法式或惯例

宫殿、庙宇等

山亭、水榭、一轩、一楼

建筑的单个构件和因素

以“文章”比喻建筑,用“大文章”比喻宏大壮观的建筑,用“小品” 来比喻小巧别致的建筑,让读者利用对文章大小的感觉经验,来体会建筑规模大小的不同,恰切明了。

依据课文15段,填写下表,并体会表达效果。

这是一种比喻的说法,借此说明中国建筑的风格和手法。

所谓“中国建筑的‘文法’”,指的是中国建筑几千年来形成并沿用的惯例规则,从建筑框架到整体构成,从台基到屋顶,都有一定之规,有它的“拘束性”,但也有它的“灵活性”,体现在具体的建筑上,既表现出中国建筑的一贯风格,也具有独特的个性。

怎样理解作者提出的“中国建筑的‘文法’”?

(二)阅读18——19段,理解各民族建筑之间的“可译性”!

同样的问题——怎样选择建址、怎样使地基更坚实、怎样使结构更稳定牢固、怎样让装饰更加引人注目……

同样的情感——比如人民英雄纪念碑、希腊的神殿、北京的天坛……基于对人的怀念之情,和对神的敬畏之情。

同样的需要——遮太阳挡风雨的居住需要(普通居民),炫耀权利显气派的统治需要(宫殿等)……

怎样理解各民族建筑之间的“可译性”?

语言和文学 建筑学

为了解决同样的问题,表达同样的情感。不同的民族使用不同的文字写出文字作品。 各民族建筑的功用或主要性能是一致的,有相通性,但表现出来的形式有很大不同。

各民族建筑之间存在可译性,因为各民族建筑的表现风格不一样。在文中,作者强调了各民族建筑在相同的内容中的不同形式,可理解的基础在于它们的“同一性质”。各民族建筑在实质上有同一性质,可以透过其纷繁多样的表现形式解读出来。

作者提出的各民族的建筑之间的“可译性”有什么深刻的意义?

作者提出各民族建筑之间的“可译性”,避免了孤立、封闭地讨论中国建筑的“特征”,从而将建筑“特征”的外延延伸到文化的层面,拓宽到“各民族的建筑之间”、拓展到“不同的民族”“不同的时代”的对照联系中,有利于辩证的看待世界建筑的共性和个性。

法国的凯旋门和中国的琉璃牌楼

罗马的圆亭和中国的天坛

巴黎的图拉真纪念柱与中国的华表

可译性

因为相通,所以可译;

因为个性,所以多彩。

总结:本文是一篇关于我国建筑特征的科学论文,作者的行文思路是什么?

作者的行文思路是先总说后分说,先介绍特点,后探讨风格。

全文可分为四个部分:

一、引论(1-2)总体归纳:中国建筑体系的地域分布和历史跨度

(3-13)分类介绍:中国建筑的九大特征

二、本论(14-17)归纳概括:中国建筑的风格和手法(即

“文法”和“词汇”)

(18-19) 各民族建筑之间的“可译性”问题

三、结论 (20) 最后提出:中国建筑的创新首先要继承。

四、说明方法的练习(举例)

举例子——如“装饰部分”

引用——诗经“如鸟斯革,如翚斯飞”

打比方——墙壁比喻成“帷幕”

摹状貌——斗拱、举折、举架

作比较——中国建筑与外国建筑

下定义——举折;斗拱

作诠释——分析“个别建筑物”

拓展文本

梁思成的建筑美学思想,带有中国建筑师的典型群体特征,主要表现在:

立基于强烈的民族文化复兴意识和民族精神的审美意识;

以“体形环境”为内核,追求社会、历史和环境的和谐统一的艺术精神;

兼收并蓄的艺术态度;以辩证统一观念为特征的系统美学思想。

2008年江苏省东台市西溪大量古建筑被以“旅游开发”的名义非法拆毁!

2009年2月镇江在旧城改造时已经拆毁五十多处文物古建筑。

2009年7月1日《中国青年报》:北京雨燕因古建筑大量拆毁锐减近乎消失。

大多代之以钢筋水泥的建筑!

五十年之后同样的事件一再重演!!

初读其书

感到只不过是一个才子佳人的故事

虽然惊艳

但也是才思与幽情的溢淌

世俗与浪漫的守望

哪里想到,

一个多舛的民族,

在沉重的诉说,在含泪的歌唱

凄婉又迷惘

再翻其志

方知雕栏是石头,也是历史

先贤的思绪,

凝固成音符

铸进楼阁与殿基

火烧、坍塌、倾圮

黯然又忧郁

唐风吹拂千年

吹不走奈良的古刹

杜鹃啼血的奔走

保不住唯一的古都

红墙绿瓦在岁月里落寞

雕梁画栋在颠沛中流离

悲怆又唏嘘

一毁一保

大浪涛涛

世上已无梁思成

惟有史书笔如刀

读《中国建筑的特征》有感

汉唐

集中式平面和穹窿屋顶。单纯、简明的造型逻辑和昂扬、健康、饱满的气质。文艺复兴兴盛期建筑艺术的杰出代表。

罗马圣彼得教堂

土耳其大教堂圣索菲亚

希腊帕特农神庙

埃及金字塔

印度泰姬陵

故宫鸟瞰图

课 堂 练 习

9.不改变原意,将下面这段文字重组为三句,每句均以“静”字开头。

中国古典园林不论依傍何种建筑流派,都要以“静”作为自己独特的韵律。有了“静”,全部构建会组合成一种古筝独奏般的淡雅清丽;而失去了“静”,它内在的整体风致也就不可寻找。

9.不改变原意,将下面这段文字重组为三句,每句均以“静”字开头。

考点阐释:这类题目考查的是变换句式的能力。

1、高考及模拟试卷中,大概有以下几种形式:

(1)用某些词语或短语作开头。

(2)用某些词语或短语作主语。

(3)把某些成分放在句子的中间或末尾。

(4)某些具体要求。

2、我们需要注意的仍然是:

(1)不改变原意。

(2)句子无语病。

3、重组句子的解题思路:

(1)弄清原句的句间关系。

(2)分析开头的词语在原句中的地位和作用。

(3)明了原句结构的调整方向。

(4)增删字词,衔接语意。

9.不改变原意,将下面这段文字重组为三句,每句均以“静”字开头。

中国古典园林不论依傍何种建筑流派,都要以“静”作为自己独特的韵律。有了“静”,全部构建会组合成一种古筝独奏般的淡雅清丽;而失去了“静”,它内在的整体风致也就不可寻找。

参考答案:

“静”是不论依傍何种建筑流派都要具备的中国古典园林自己独特的韵律;“静”能使全部构建组合成一种古筝独奏般的淡雅清丽;“静”一旦失去,园林的整体风致也就不可寻找。

解析:此题考查改变句式的能力。第一句的主干是“静是韵律”,第二句可改为“静能使……”的句式,第三句注意句中“它”的指代内容。

9.不改变原意,将下面这段文字重组为三句,每句均以“静”字开头。

中国古典园林不论依傍何种建筑流派,都要以“静”作为自己独特的韵律。有了“静”,全部构建会组合成一种古筝独奏般的淡雅清丽;而失去了“静”,它内在的整体风致也就不可寻找。

参考答案:

“静”是不论依傍何种建筑流派都要具备的中国古典园林自己独特的韵律;“静”能使全部构建组合成一种古筝独奏般的淡雅清丽;“静”一旦失去,园林的整体风致也就不可寻找。

解析:此题考查改变句式的能力。第一句的主干是“静是韵律”,第二句可改为“静能使……”的句式,第三句注意句中“它”的指代内容。

10.阅读下面的文段,在不改变原意的情况下,对一些句子进行适当的修改,使句式整齐,语意连贯。

①有人说,塔太招摇,总是标榜着自己的存在;②谦虚的桥却永远承受着别人的重踏。③而我说,塔最勇敢,总是挺直了坚实的腰板;④桥却懦弱,始终在狭窄的河道里屈服。⑤也有人说,轻浮如塔,天真的塔以为沿他向上可以进入美丽的天堂;⑥桥却稳重,忠诚地运送人们到达彼岸。⑦而我说,塔很坚强,剧烈的震动不能把它摧毁;⑧桥却脆弱,行进的队伍便可以将他踩跨。

10.阅读下面的文段,在不改变原意的情况下,对一些句子进行适当的修改,使句式整齐,语意连贯。

分析:

结构相同或相似的一组句子叫整句,它主要指排比句和对偶句;

结构不整齐,各式各样的句式交错运用的一组句子叫做散句。

整句形式整齐,声音和谐,气势贯通,意义鲜明,在散文、诗歌、唱词中应用广泛,适合于表达丰富的感情,能给人以深刻、鲜明的印象;

散句比较灵活,避免呆板,富于变化,生动感人。整句散句交错运用,则兼两者之长,既整齐和谐,又富于变化,更能使表意深刻,语意贯通。

10.阅读下面的文段,在不改变原意的情况下,对一些句子进行适当的修改,使句式整齐,语意连贯。

①有人说,塔太招摇,总是标榜着自己的存在;②谦虚的桥却永远承受着别人的重踏。③而我说,塔最勇敢,总是挺直了坚实的腰板;④桥却懦弱,始终在狭窄的河道里屈服。⑤也有人说,轻浮如塔,天真的塔以为沿他向上可以进入美丽的天堂;⑥桥却稳重,忠诚地运送人们到达彼岸。⑦而我说,塔很坚强,剧烈的震动不能把它摧毁;⑧桥却脆弱,行进的队伍便可以将他踩跨。

参考:

② 桥却谦虚,永远承受着别人的重踏。

④ 桥却懦弱,始终屈服于狭窄的河道。

⑤ 也有人说,塔太轻浮,天真地以为可以进入天堂。

作业:

1、结合课件完成下发的练习题。

2、可以阅读与“林徽因、梁思成、徐志摩、金岳霖”有关的文本。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])