统编版必修下册8《中国建筑的特征》 教案

文档属性

| 名称 | 统编版必修下册8《中国建筑的特征》 教案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 25.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-04-05 14:15:31 | ||

图片预览

文档简介

中国建筑的特征

【教学设计】

【教学目标】

引导学生理清说明线索。

掌握本文主要的说明方法。

【教学过程】

一、导入新课

1、我们的文化宝库中有许许多多和房屋建筑有关的成语。(学生七嘴八舌、脱口而出)教师在黑板上做好记录:

金碧辉煌、美轮美奂 (这两个成语需要特别注意字:“碧”“轮”)

鳞次栉比、登堂入室(鳞次栉比,是形容房屋很多的。登堂入室,后来的意思成了学问或技能由浅入深达到很高的水平。)

红墙绿瓦、雕梁画栋、琼楼玉宇、碧瓦朱甍、富丽堂皇、钩心斗角

2、北京清华园中有一座雕像,被人称为这所著名大学中的第十二座雕像:儒雅的梁思成先生,戴一副眼镜,正微微地笑着,平静,坦然,好像刚刚走出家门,到他创建50周年的清华建筑系去上班。今天我们就来学习梁先生的一篇科普文章《中国建筑的特征》(板书课题)。

二、学生总体把握课文:学会怎样把长文章读短。

导引:可引导学生由透视“特征”内涵入手,指导学生如何快速阅读课文,探究文本的内容,以把握课文核心信息。

“特征”的限定范畴: 题目“中国建筑的特征”,偏正短语,简洁、严密、醒目、层次分明。中心词“特征”二字统摄全文,是关键的信息点,指事物作为标志的显著特色。定语逻辑严密,分为两个层面:“建筑”一词,界定了作者研究的专业学术领域;“中国”一词,气宇轩昂,视野宏观,表现了作者作为中国建筑学一代宗师开阔的视角和强烈自豪的民族情感。

以图片感知中国建筑的一些特征

导引:我们就从黑板上这10个成语入手来总结中国建筑的特征

(1)从颜色上,我们中国建筑以哪些颜色为主色调?(鲜艳的红、绿、黄) 师:(老师边勾画成语中有关颜色的词语)的确如此,大红、大绿、大黄是我们中国大型建筑的主色调,譬如故宫!再者,从装饰来看,雕刻、绘画、塑像融合其中。

(2)下面我们来欣赏中国四大名楼和四合院的图片,并根据图片了解一些中国建筑的特征。

①第一幅:岳阳楼。(师解说:黄色琉璃瓦、红色木质主体;上还点缀吉祥兽雕塑;房檐是典型的钩心斗角!)

请学生仿照教师解说来叙述下面一幅图片, ②第二幅:滕王阁。(绿色琉璃瓦,红色木质主体,有雕梁画栋,房顶还有动物雕塑。)

③第三幅:蓬莱阁。(有雕梁画栋,柱子上有楹联。) 师:看到楹联了,其实这也是中国建筑装饰的一个特点,下一个学生,严妍。 ④第四幅:黄鹤楼。(黄顶,红木支撑,每一层还都有回廊。) 导引:接下来看一个四合院,听着解说看大屏幕。

解说:四合院在建筑上有一套固定的规格:北面是正房,东西是厢房,南面是倒座,东西南北四面都是房子,中间是天井,整体由廊子贯通。坐北朝南,北边的就是正房,南边是南厢房,东边的房子叫东厢房,西边的叫西厢房。

老式中国家庭居住在四合院时,老人住北房(上房),中间为大客厅(中堂间),长子住东厢,次子住西厢,佣人住倒座房,女儿住后院,互不影响。

导引:中国的建筑可谓博大精深,刚才我们只是见识了一鳞半爪,下面让我们跟着梁思成先生更深入地走进中国建筑之中,感受中国建筑的特征。

四、探究课文 检测学生理解程度

1、导引:梁思成先生向我们讲了中国建筑的9大特征,在早读预习的基础上,请把这9大特征概括为三个角度。(大屏幕出现问题) 概括需要注意全面、准确、精炼。(给大家3分钟时间,同桌互助合作完成这项任务。)

2、导引:时间到,我请两组代表回答问题,男生代表一组,女生代表一组。虽然总说“女士优先”,但冲锋陷阵的时候当然是男子汉大丈夫挺身而出了。

(男生:①②③是中国建筑的构成,④⑤⑥中国建筑的结构,⑦⑧⑨是中国建筑的装饰

女生:①②是从总体上来谈中国建筑的,③④⑤属于结构特征,⑥⑦⑧⑨属于装饰特征。)

3、导引:抛开男女生的立场,平心而论,你更赞成哪一组的说法?(赞成女生回答的人数多),群众的眼光是雪亮的,和大多数同学一样,我也赞成女生的归纳。

那位女生能再巩固一下我方的观点,批驳一下对方的见解。

①的中心句应该是“个别的建筑物,一般的主要有三个主要部分构成” ②的中心句是第一句“在平面布置上,中国所称为一所房子是由若干座这种建筑物一节一些练习性的建筑物,围绕着一个或若干个庭院或天井建造而成的“。

这都是从不同角度总括中国建筑的特征。 ③的重点讲的是“立柱”“横梁” ④是“斗拱” ⑤是“举折”“举架”这是中国建筑构成的主要部件,也可以说是主体结构的部件。所以总结为主体结构特征为好。

问:那么,为什么认为它的分析好?(她先找出每一部分的关键句、关键词,然后根据关键句、关键词总结概括。)

4、导引:接下来我们来探究第二个问题:怎样理解作者提出的“中国建筑的‘文法’”

问:这里运用了什么手法。(比喻)

(小结:这是一种比喻的说法,借语言文字中“文法”的术语来说明中国建筑的风格和手法。

“中国建筑的‘文法’”,是中国建筑几千年来形成并沿用的惯例法式,从建筑框架,到整体构成,从台基到屋顶,从装饰到位置,都有一定之规,有它的“拘束性”,也有它的“灵活性”,体现在具体的建筑上,既表现出中国建筑的一贯风格,也具有独特的个性。)

5、导引:一篇说明文,运用比喻手法,好处也是很多的。最后,我们来找出本文的比喻句,并说说运用比喻的表达效果。

师:回答问题的模式请看大屏幕: ①把……比喻成……

②生动形象的说明了……

回答模式相应变成:①把 比喻成 ②生动形象的说明了

(①以弟兄关系来比喻中国周边国家的建筑与中国中心地区的建筑的关系,②生动形象地说明了它们属于一个系统(大家庭),从而可见中国建筑的影响力之大已超出了国家的界限。

①以“帷幕”比喻墙壁,②形象生动地说明了中国建筑中墙壁的作用:“隔断内外”,“划分内部空间”,而不担负承重的任务。

①以“文章”比喻建筑,用“大文章”比喻宏大壮观的建筑,用“小品”比喻小巧别致的建筑,②让读者利用对文章大小的感觉经验,来体会建筑规模大小的不同,恰切明了。)

五、课堂小结

现在我们共同来总结一下本节课学习目标,(看大屏幕) 1、了解中国文化——中国建筑的特征

2、锻炼搜集信息、整理信息、归纳总结的能力

导引:中国建筑有什么特征呢?从总体上来谈中国建筑的,从结构特征,从装饰特征。

总体上:有台基、房屋本身、上部翼状伸展的屋顶构成;一所房子有回廊、抱厦、厢、耳、过厅、庭院或天井组成。

从结构特征上看:木质,有柱、梁、斗拱、举折、举架等构成。

从装饰特征来看:瓦面弯曲、红为主色、有彩色绘画图案、浮雕,构件交接的部分都大半露出。

怎样概括文段呢?(抓中心句、关键词 )

说明文运用比喻手法如何阐释?(①把……比喻成……②生动形象的说明了…… )

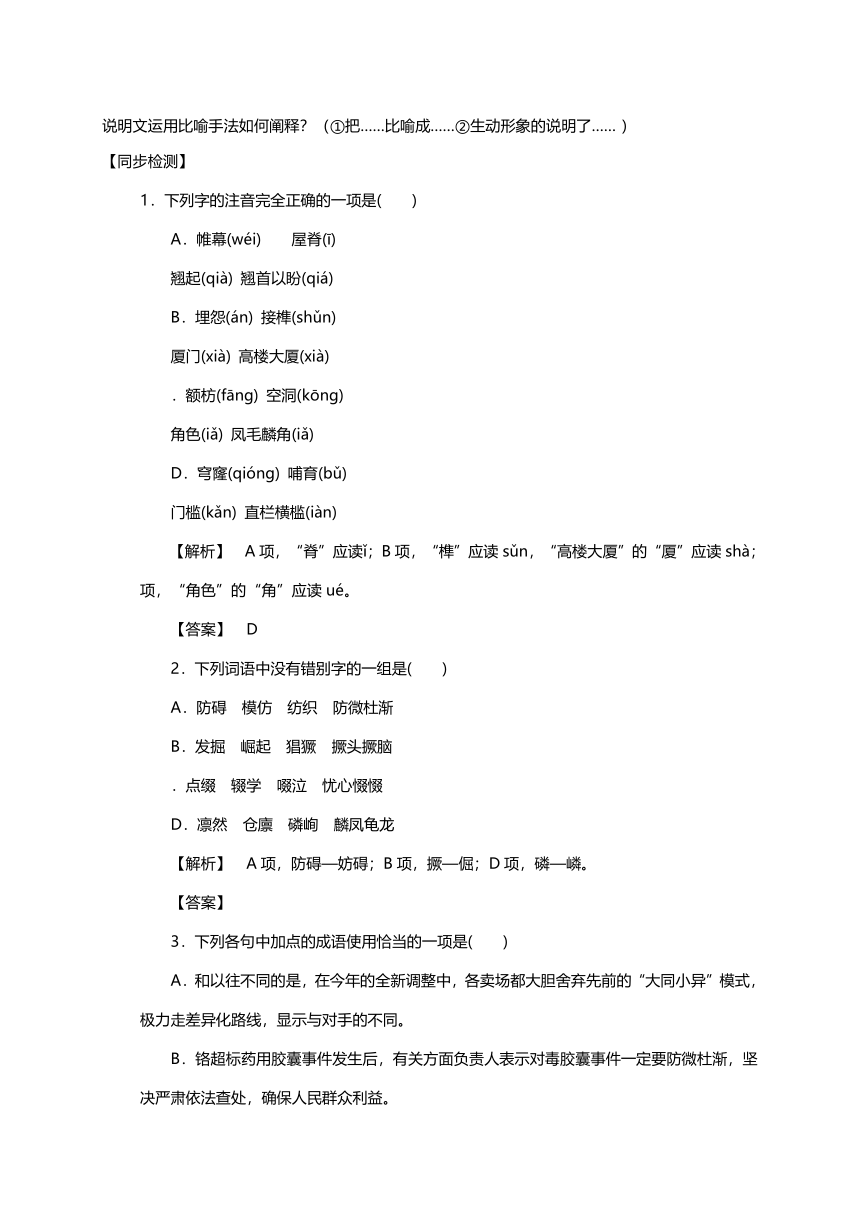

【同步检测】

下列字的注音完全正确的一项是( )

A.帷幕(wéi) 屋脊(ī)

翘起(qià) 翘首以盼(qiá)

B.埋怨(án) 接榫(shǔn)

厦门(xià) 高楼大厦(xià)

.额枋(fānɡ) 空洞(kōnɡ)

角色(iǎ) 凤毛麟角(iǎ)

D.穹窿(qiónɡ) 哺育(bǔ)

门槛(kǎn) 直栏横槛(iàn)

【解析】 A项,“脊”应读ǐ;B项,“榫”应读sǔn,“高楼大厦”的“厦”应读shà;项,“角色”的“角”应读ué。

【答案】 D

2.下列词语中没有错别字的一组是( )

A.防碍 模仿 纺织 防微杜渐

B.发掘 崛起 猖獗 撅头撅脑

.点缀 辍学 啜泣 忧心惙惙

D.凛然 仓廪 磷峋 麟凤龟龙

【解析】 A项,防碍—妨碍;B项,撅—倔;D项,磷—嶙。

【答案】

3.下列各句中加点的成语使用恰当的一项是( )

A.和以往不同的是,在今年的全新调整中,各卖场都大胆舍弃先前的“大同小异”模式,极力走差异化路线,显示与对手的不同。

B.铬超标药用胶囊事件发生后,有关方面负责人表示对毒胶囊事件一定要防微杜渐,坚决严肃依法查处,确保人民群众利益。

.“孩子的眼泪落在母亲心里,凝成了一根针”,每次读到这样精彩的句子,我总会抄在笔记本上。多做些寻摘句的工作,对写作水平的提高肯定会有帮助的。

D.清明假至,芜湖烟雨迷蒙,轻风拂面,杏花掩映,细草多情,无需青箬笠,无需绿蓑衣,就这样栉风沐雨,让我们去尽情享受这生活的优雅与舒适。

【解析】 A项,大同小异:大部分相同,只有少部分不同。用在此处符合语境。B项,防微杜渐:在错误或坏事萌芽的时候及时制止,不让它发展。此处“毒胶囊事件”已经发生且造成恶劣后果,故错。项,寻摘句:指读书时只摘记一些漂亮词句,不深入研究;也指写作只堆砌现成的词句,缺乏创造性。此处与语境不符。D项,栉风沐雨:形容奔波劳碌,不避风雨。此处不合语境。

【答案】 A

4.下列各句中,没有语病的一句是( )

A.从传记中,你可以了解一个人的生活经历,追寻一个人的情感世界,体悟一个人的思想转变的线索,剖析一个人的成败的缘由。

B.不可否认,无论是民众的教育程度,还是国民的基本明素质,我国都与欧美发达国家存在不等的差距是必须正视的事实。

.乡村的成长或许是舒缓的,像一首悠扬的小夜曲;或许是迅速的,像一首进行曲。也许,在我的印象中,乡村的成长就该是这样的一种速度。

D.陈光标介绍说,自己的公司虽然在黄埔防震减灾培训中心办公,但该中心是用合理合法的手段购得的,并没有以慈善的名义向政府圈地。

【解析】 A项,动宾搭配不当,应该是“体悟……情感世界”“追寻……线索”;B项,句式杂糅,应改为“我国都与欧美发达国家存在不等的差距,这是必须正视的事实”;项,“这样的一种速度”指代不明。

【答案】 D

5.依次填入下面一段字横线处的语句,衔接最恰当的一组是( )

遍布华夏的古村落,作为乡土建筑的精华,_____________,_____________,_____________,_____________,_____________,_____________,承载着丰富的历史化信息,对中国人的价值观念、生活方式的形成产生过深刻的影响。

①却辉映着辉煌的过去

②鲜明地折射出中国悠久的历史

③具有很高的物价值

④它们看似陈旧

⑤生动地展现着民族化的丰富多样

⑥成为了解中国化和历史的一个重要窗口

A.④①③⑥②⑤ B.②⑤⑥①④③

C.③⑤②⑥④① D.⑥④①③②⑤

【解析】 这道题是一道传统排序题。看似有一定难度,其实这类题型最直接的方法就是排除法,同时要注意隐藏信息。首先应当注意②⑤⑥句,因为⑥句很明显是一个带有总结性的句子,而②⑤句又明显被镶嵌在⑥句之中,先说化,后说历史,也就是⑤必在②前面,而只有选项符合推测,所以答案很轻松就选出了。

【答案】

二、课内阅读

阅读下,完成6~8题。

这种“法”有一定的拘束性,但同时也有极大的运用的灵活性,能有多样性的表现。也如同做一样,在法的拘束性之下,仍可以有许多体裁,有多样性的创作,如之有诗、词、歌、赋、论著、散、小说,等等。建筑的“”也可因不同的命题,有“大”或“小品”。大如宫殿、庙宇等等;“小品”如山亭、水榭、一轩、一楼。字上有一面横额,一副对子,纯粹作点缀装饰用的。建筑也有类似的东西,如在路的尽头的一座影壁,或横跨街中心的几座牌楼等等。它们之所以都是中国建筑,具有共同的中国建筑的特性和特色,就是因为它们都用中国建筑的“词汇”,遵循着中国建筑的“法”所组织起的。运用这“法”的规则,为了不同的需要,可以用极不相同的“词汇”构成极不相同的体形,表达极不相同的情感,解决极不相同的问题,创造极不相同的类型。

……

由这“法”和“词汇”组织而成的这种建筑形式,既经广大人民所接受,为他们所承认、所喜爱,虽然原先是从木材结构产生的,但它们很快地就越过材料的限制,同样运用到砖石建筑上去,以表现那些建筑物的性质,表达所要表达的情感。这说明为什么在中国无数的建筑上都常常应用原用在木材结构上的“词汇”和“法”。这条发展的途径,中国建筑和欧洲希腊、罗马的古典建筑体系,乃至埃及和两河流域的建筑体系是完全一样的,所不同者,是那些体系很早就舍弃了木材而完全代以砖石为主要材料。在中国,则因很早就创造了先进的科学的梁架结构法,把它发展到高度的艺术和技术水平,所以虽然也发展了砖石建筑,但木框架同时也被采用为主要结构方法。这样的框架实在为我们的新建筑的发展创造了无比有利的条件。

6.(对应本课“重难突破”第3题)选中主要用了什么说明方法?这种写法有什么好处?

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

【答案】 ①主要采用了打比方的说明方法。②以“”比喻建筑,用“大”比喻宏大壮观的建筑,用“小品”比喻小巧别致的建筑,让读者利用对大小的感觉经验,体会建筑规模大小的不同,确切明了,富有形象性和生动性。

7.中加点处的“那些”“这样”指代的具体内容是什么?

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

【答案】 “那些”指代欧洲希腊、罗马的古典建筑体系以及埃及和两河流域的建筑体系。“这样”指代木框架。

8.用简洁的字表述出中国建筑体系和其他建筑体系的异同。

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

【参考答案】 ①由木材结构过渡到砖石建筑这条发展途径,中国建筑和其他建筑体系是完全一样的。②不同的是其他体系很早就舍弃了木材而完全代以砖石为主要材料;中国虽然也发展了砖石建筑,但木框架同时也被采用为主要结构方法。

【高考对接】

阅读下面的字,完成9~11题。

中国的建筑是独具特色的,不仅因为其历史悠久,还由于其人和历史环境的独特,形成了与西方完全不同的体系与类型。近些年西方世界提倡生态、低碳、人性的理念,而中国建筑出现伊始就尊重自然,讲究“天人合一”。中国人造房子一开始就是用木结构,早在六千年前,浙江余姚河姆渡村的先民们创建的木屋,用卯榫结构造成的屋架、梁、柱,就能抵御地震的灾害,从而庇护了成千上万的中国先民,而丽江和汶川的大地震,也印证了中国木结构房屋的减震效果。可是,我们现在都丢弃了,在中国大学里现今学建筑的学生也很少有人去学习和研究木结构的技术了。

如果说中国的皇家宫殿以及寺庙形式都有些相像,那么,各地的民居则特别丰富多彩。还有一个重要的特色,就是:中国的传统民居,无论是北方的四合院,还是江南的厅堂以至上海的石库门,它们的平面布局,都是有堂屋、两厢、前厅、后房。堂屋是不放床的,是礼仪和会聚的场所,这是阖家团聚的需要。住房中都有天井,讲究上有天,下有地,房屋用墙围合起求得安全,但不能没有天地。西方人所追求的是物化了的概念——“住宅是居住的机器”,只注重个人的物质需求。中国人崇尚人与人之间的和睦相处,四合院相连而成胡同,宅院组合有街巷,上海的石库门排列在一起就是里弄。它们虽然没有间距、密度、绿地率等等的指标,在过去人口不是那么膨胀的情况下,却能让入住者安居乐业,邻里融洽。四合院的温馨、街巷风情以及里弄亲情,住过这些老居民区的人们会有那些美好的回忆。而现在套用西方模式建造的新公房、居住小区、别墅群,似乎很先进、很科学,邻里关系却要冷漠和功利得多。这些年,不知道是不是被外的化搞得弄不清方向了,中国建筑的博大精深以及传统的技术和艺术中的精彩似乎逐步被人们遗忘。所以,我们要呼唤中国建筑的回归,回归中国建筑中蕴藏着的许多优秀的传统——在这些年造了这么多房屋之后,本也该好好地反思一下。

广州市近年新建的建筑,有新电视塔,广州人昵称为“小蛮腰”,有大剧院被称为“大磐石”,还有十高层大楼叫“水桶哥”,这些建筑的造型都很有特色,却缺少了广州的地方特点,同时也没有中国味。这些高楼铜塔放到哪个国家、哪个城市都可以。从前广州的建筑是以岭南特色而著称的,广东的骑楼、岭南派的花园庭院……广东的老建筑有开敞的平面,通透的空间,轻巧的造型以及高天窗,趟栊门,广式廊檐、门楣,迥然不同于其他地区的建筑。在改革开放初期的广州也出现了白天鹅宾馆的“故乡水”中庭,兰圃的深廊和白云山庄,从化温泉的内外庭园的结合,这些都是当时广州人引为骄傲而引领了中国的建筑新潮流的,而现在没有人提起了。据说广州还要建十几幢摩天大楼,更多的城市还在攀比着建筑的多、高、大、洋,比着新奇、怪异,殊不知要烧多少钱,要产生多少碳!而从深层次上说,这就是根本不管城市化了。

(选自阮仪三《呼唤中国建筑内涵的回归》,有删改)

9.下列关于“中国建筑”的表述,不符合原意思的一项是( )

A.中国建筑具有悠久的历史、独特的人和历史环境,形成了与西方完全不同的体系与类型。

B.中国传统民居的平面布局无论北方还是江南,都有堂屋、两厢、前厅、后房和天井等,讲究有天有地。

.中国建筑很早就尊重自然,讲究“天人合一”,这与西方一直倡导的生态、低碳、人性的理念是一致的。

D.中国建筑的博大精深、传统技术和艺术精彩不该被遗忘,中国建筑中的优良传统应该得到回归。

【解析】 “一直”错误,原中说“近些年西方世界提倡生态、低碳、人性的理念”。

【答案】

10.下列理解,不符合原意思的一项是( )

A.中国木结构房屋能抵御地震灾害,与中国人造房子用卯榫结构造成的屋架、梁、柱具有的减震功能密切相关。

B.从中国的传统民居看,中国人讲究个人的安居和与他人的和谐相处,不同于西方人只注重个人的物质需求。

.本呼唤中国建筑的回归,主要因为现代中国建筑既缺少中国建筑的优秀传统,又有被西方化迷失了方向的可能。

D.如今中国各地建造的新公房、居民小区、别墅群等虽然很先进、很科学,但是失去了传统的融洽的邻里关系。

【解析】 “虽然很先进、很科学”语气肯定,与原中的“似乎很先进、很科学”不符。

【答案】 D

11.下列理解和分析,不符合原内容的一项是( )

A.城市建筑要有城市化,广州改革开放初期和近年的建筑就充分凸显了这一理念。

B.北方的四合院、江南的厅堂和上海的石库门都是中国的传统民居的代表。

.中国现在的许多建筑讲究新奇、怪异,却很少研究和运用木结构的技术。

D.一个国家或一个城市的建筑不仅要有个性特色,还要有传统风格或地方特点。

【解析】 “广州近年的建筑”错误,原中说:“这些建筑的造型都很有特色,却缺少了广州的地方特点,同时也没有中国味。”自然就忽视了城市化。

【答案】 A

四、语言表达

12.梁思成、林徽因夫妇故居——北京东城区北总布胡同24号院已于2009年7月被部分拆毁,曾经宽阔雅致的院落,如今被一座3层的小楼占据。此情此景,实在令人心痛。建设方的说法是因为梁、林故居不在物保护单位的名册中,他们只是在“依法”拆迁……你同意这种做法吗?谈谈你的看法。

我的观点:________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

【答案】 示例:在追求现代居住方式的过程中,我们是不是应该对古城的历史有一些更多的呵护。在推行“光鲜”市政的同时,是不是可以手下留情,为守护古城化血脉殚精竭虑的故人,留下一份感激和敬重,留下一隅可供追忆的空间?我们应善待这种负载浓浓化气息的建筑。

13.把下面一段话补充完整,注意内容协调一致。

我曾经到过江南水乡周庄,为那小桥流水人家的意境而陶醉,那时我真的以为周庄已是江南水乡美之极致了。然而,当我那日邂逅另一座水乡——乌镇,身上沾满了江南温润的水汽,才明白,在这里,多少岁月都会被轻描淡写。如果说周庄是一轴让人流连忘返的灵秀的水墨画卷,那么,________。不管人事如何变迁,乌镇永远是乌镇,在这江南水乡最美的一隅,温润如昨,乌镇,就如黄昏的一帘幽梦,又如________。

【解析】 本题考查仿写句子以及语言表达连贯的能力。答题时先分析例句,抓其神韵。一般需要找准其所仿例句的结构形式,如“周庄是一轴让人流连忘返的灵秀的水墨画卷”,下面所仿形式应该是“乌镇是……”;内容方面注意与前后连贯,并且需要使用比喻这种修辞手法。

【答案】 乌镇便是那令人一咏三叹的隽永诗篇 晨光中一枝摇曳的蔷薇

【教学设计】

【教学目标】

引导学生理清说明线索。

掌握本文主要的说明方法。

【教学过程】

一、导入新课

1、我们的文化宝库中有许许多多和房屋建筑有关的成语。(学生七嘴八舌、脱口而出)教师在黑板上做好记录:

金碧辉煌、美轮美奂 (这两个成语需要特别注意字:“碧”“轮”)

鳞次栉比、登堂入室(鳞次栉比,是形容房屋很多的。登堂入室,后来的意思成了学问或技能由浅入深达到很高的水平。)

红墙绿瓦、雕梁画栋、琼楼玉宇、碧瓦朱甍、富丽堂皇、钩心斗角

2、北京清华园中有一座雕像,被人称为这所著名大学中的第十二座雕像:儒雅的梁思成先生,戴一副眼镜,正微微地笑着,平静,坦然,好像刚刚走出家门,到他创建50周年的清华建筑系去上班。今天我们就来学习梁先生的一篇科普文章《中国建筑的特征》(板书课题)。

二、学生总体把握课文:学会怎样把长文章读短。

导引:可引导学生由透视“特征”内涵入手,指导学生如何快速阅读课文,探究文本的内容,以把握课文核心信息。

“特征”的限定范畴: 题目“中国建筑的特征”,偏正短语,简洁、严密、醒目、层次分明。中心词“特征”二字统摄全文,是关键的信息点,指事物作为标志的显著特色。定语逻辑严密,分为两个层面:“建筑”一词,界定了作者研究的专业学术领域;“中国”一词,气宇轩昂,视野宏观,表现了作者作为中国建筑学一代宗师开阔的视角和强烈自豪的民族情感。

以图片感知中国建筑的一些特征

导引:我们就从黑板上这10个成语入手来总结中国建筑的特征

(1)从颜色上,我们中国建筑以哪些颜色为主色调?(鲜艳的红、绿、黄) 师:(老师边勾画成语中有关颜色的词语)的确如此,大红、大绿、大黄是我们中国大型建筑的主色调,譬如故宫!再者,从装饰来看,雕刻、绘画、塑像融合其中。

(2)下面我们来欣赏中国四大名楼和四合院的图片,并根据图片了解一些中国建筑的特征。

①第一幅:岳阳楼。(师解说:黄色琉璃瓦、红色木质主体;上还点缀吉祥兽雕塑;房檐是典型的钩心斗角!)

请学生仿照教师解说来叙述下面一幅图片, ②第二幅:滕王阁。(绿色琉璃瓦,红色木质主体,有雕梁画栋,房顶还有动物雕塑。)

③第三幅:蓬莱阁。(有雕梁画栋,柱子上有楹联。) 师:看到楹联了,其实这也是中国建筑装饰的一个特点,下一个学生,严妍。 ④第四幅:黄鹤楼。(黄顶,红木支撑,每一层还都有回廊。) 导引:接下来看一个四合院,听着解说看大屏幕。

解说:四合院在建筑上有一套固定的规格:北面是正房,东西是厢房,南面是倒座,东西南北四面都是房子,中间是天井,整体由廊子贯通。坐北朝南,北边的就是正房,南边是南厢房,东边的房子叫东厢房,西边的叫西厢房。

老式中国家庭居住在四合院时,老人住北房(上房),中间为大客厅(中堂间),长子住东厢,次子住西厢,佣人住倒座房,女儿住后院,互不影响。

导引:中国的建筑可谓博大精深,刚才我们只是见识了一鳞半爪,下面让我们跟着梁思成先生更深入地走进中国建筑之中,感受中国建筑的特征。

四、探究课文 检测学生理解程度

1、导引:梁思成先生向我们讲了中国建筑的9大特征,在早读预习的基础上,请把这9大特征概括为三个角度。(大屏幕出现问题) 概括需要注意全面、准确、精炼。(给大家3分钟时间,同桌互助合作完成这项任务。)

2、导引:时间到,我请两组代表回答问题,男生代表一组,女生代表一组。虽然总说“女士优先”,但冲锋陷阵的时候当然是男子汉大丈夫挺身而出了。

(男生:①②③是中国建筑的构成,④⑤⑥中国建筑的结构,⑦⑧⑨是中国建筑的装饰

女生:①②是从总体上来谈中国建筑的,③④⑤属于结构特征,⑥⑦⑧⑨属于装饰特征。)

3、导引:抛开男女生的立场,平心而论,你更赞成哪一组的说法?(赞成女生回答的人数多),群众的眼光是雪亮的,和大多数同学一样,我也赞成女生的归纳。

那位女生能再巩固一下我方的观点,批驳一下对方的见解。

①的中心句应该是“个别的建筑物,一般的主要有三个主要部分构成” ②的中心句是第一句“在平面布置上,中国所称为一所房子是由若干座这种建筑物一节一些练习性的建筑物,围绕着一个或若干个庭院或天井建造而成的“。

这都是从不同角度总括中国建筑的特征。 ③的重点讲的是“立柱”“横梁” ④是“斗拱” ⑤是“举折”“举架”这是中国建筑构成的主要部件,也可以说是主体结构的部件。所以总结为主体结构特征为好。

问:那么,为什么认为它的分析好?(她先找出每一部分的关键句、关键词,然后根据关键句、关键词总结概括。)

4、导引:接下来我们来探究第二个问题:怎样理解作者提出的“中国建筑的‘文法’”

问:这里运用了什么手法。(比喻)

(小结:这是一种比喻的说法,借语言文字中“文法”的术语来说明中国建筑的风格和手法。

“中国建筑的‘文法’”,是中国建筑几千年来形成并沿用的惯例法式,从建筑框架,到整体构成,从台基到屋顶,从装饰到位置,都有一定之规,有它的“拘束性”,也有它的“灵活性”,体现在具体的建筑上,既表现出中国建筑的一贯风格,也具有独特的个性。)

5、导引:一篇说明文,运用比喻手法,好处也是很多的。最后,我们来找出本文的比喻句,并说说运用比喻的表达效果。

师:回答问题的模式请看大屏幕: ①把……比喻成……

②生动形象的说明了……

回答模式相应变成:①把 比喻成 ②生动形象的说明了

(①以弟兄关系来比喻中国周边国家的建筑与中国中心地区的建筑的关系,②生动形象地说明了它们属于一个系统(大家庭),从而可见中国建筑的影响力之大已超出了国家的界限。

①以“帷幕”比喻墙壁,②形象生动地说明了中国建筑中墙壁的作用:“隔断内外”,“划分内部空间”,而不担负承重的任务。

①以“文章”比喻建筑,用“大文章”比喻宏大壮观的建筑,用“小品”比喻小巧别致的建筑,②让读者利用对文章大小的感觉经验,来体会建筑规模大小的不同,恰切明了。)

五、课堂小结

现在我们共同来总结一下本节课学习目标,(看大屏幕) 1、了解中国文化——中国建筑的特征

2、锻炼搜集信息、整理信息、归纳总结的能力

导引:中国建筑有什么特征呢?从总体上来谈中国建筑的,从结构特征,从装饰特征。

总体上:有台基、房屋本身、上部翼状伸展的屋顶构成;一所房子有回廊、抱厦、厢、耳、过厅、庭院或天井组成。

从结构特征上看:木质,有柱、梁、斗拱、举折、举架等构成。

从装饰特征来看:瓦面弯曲、红为主色、有彩色绘画图案、浮雕,构件交接的部分都大半露出。

怎样概括文段呢?(抓中心句、关键词 )

说明文运用比喻手法如何阐释?(①把……比喻成……②生动形象的说明了…… )

【同步检测】

下列字的注音完全正确的一项是( )

A.帷幕(wéi) 屋脊(ī)

翘起(qià) 翘首以盼(qiá)

B.埋怨(án) 接榫(shǔn)

厦门(xià) 高楼大厦(xià)

.额枋(fānɡ) 空洞(kōnɡ)

角色(iǎ) 凤毛麟角(iǎ)

D.穹窿(qiónɡ) 哺育(bǔ)

门槛(kǎn) 直栏横槛(iàn)

【解析】 A项,“脊”应读ǐ;B项,“榫”应读sǔn,“高楼大厦”的“厦”应读shà;项,“角色”的“角”应读ué。

【答案】 D

2.下列词语中没有错别字的一组是( )

A.防碍 模仿 纺织 防微杜渐

B.发掘 崛起 猖獗 撅头撅脑

.点缀 辍学 啜泣 忧心惙惙

D.凛然 仓廪 磷峋 麟凤龟龙

【解析】 A项,防碍—妨碍;B项,撅—倔;D项,磷—嶙。

【答案】

3.下列各句中加点的成语使用恰当的一项是( )

A.和以往不同的是,在今年的全新调整中,各卖场都大胆舍弃先前的“大同小异”模式,极力走差异化路线,显示与对手的不同。

B.铬超标药用胶囊事件发生后,有关方面负责人表示对毒胶囊事件一定要防微杜渐,坚决严肃依法查处,确保人民群众利益。

.“孩子的眼泪落在母亲心里,凝成了一根针”,每次读到这样精彩的句子,我总会抄在笔记本上。多做些寻摘句的工作,对写作水平的提高肯定会有帮助的。

D.清明假至,芜湖烟雨迷蒙,轻风拂面,杏花掩映,细草多情,无需青箬笠,无需绿蓑衣,就这样栉风沐雨,让我们去尽情享受这生活的优雅与舒适。

【解析】 A项,大同小异:大部分相同,只有少部分不同。用在此处符合语境。B项,防微杜渐:在错误或坏事萌芽的时候及时制止,不让它发展。此处“毒胶囊事件”已经发生且造成恶劣后果,故错。项,寻摘句:指读书时只摘记一些漂亮词句,不深入研究;也指写作只堆砌现成的词句,缺乏创造性。此处与语境不符。D项,栉风沐雨:形容奔波劳碌,不避风雨。此处不合语境。

【答案】 A

4.下列各句中,没有语病的一句是( )

A.从传记中,你可以了解一个人的生活经历,追寻一个人的情感世界,体悟一个人的思想转变的线索,剖析一个人的成败的缘由。

B.不可否认,无论是民众的教育程度,还是国民的基本明素质,我国都与欧美发达国家存在不等的差距是必须正视的事实。

.乡村的成长或许是舒缓的,像一首悠扬的小夜曲;或许是迅速的,像一首进行曲。也许,在我的印象中,乡村的成长就该是这样的一种速度。

D.陈光标介绍说,自己的公司虽然在黄埔防震减灾培训中心办公,但该中心是用合理合法的手段购得的,并没有以慈善的名义向政府圈地。

【解析】 A项,动宾搭配不当,应该是“体悟……情感世界”“追寻……线索”;B项,句式杂糅,应改为“我国都与欧美发达国家存在不等的差距,这是必须正视的事实”;项,“这样的一种速度”指代不明。

【答案】 D

5.依次填入下面一段字横线处的语句,衔接最恰当的一组是( )

遍布华夏的古村落,作为乡土建筑的精华,_____________,_____________,_____________,_____________,_____________,_____________,承载着丰富的历史化信息,对中国人的价值观念、生活方式的形成产生过深刻的影响。

①却辉映着辉煌的过去

②鲜明地折射出中国悠久的历史

③具有很高的物价值

④它们看似陈旧

⑤生动地展现着民族化的丰富多样

⑥成为了解中国化和历史的一个重要窗口

A.④①③⑥②⑤ B.②⑤⑥①④③

C.③⑤②⑥④① D.⑥④①③②⑤

【解析】 这道题是一道传统排序题。看似有一定难度,其实这类题型最直接的方法就是排除法,同时要注意隐藏信息。首先应当注意②⑤⑥句,因为⑥句很明显是一个带有总结性的句子,而②⑤句又明显被镶嵌在⑥句之中,先说化,后说历史,也就是⑤必在②前面,而只有选项符合推测,所以答案很轻松就选出了。

【答案】

二、课内阅读

阅读下,完成6~8题。

这种“法”有一定的拘束性,但同时也有极大的运用的灵活性,能有多样性的表现。也如同做一样,在法的拘束性之下,仍可以有许多体裁,有多样性的创作,如之有诗、词、歌、赋、论著、散、小说,等等。建筑的“”也可因不同的命题,有“大”或“小品”。大如宫殿、庙宇等等;“小品”如山亭、水榭、一轩、一楼。字上有一面横额,一副对子,纯粹作点缀装饰用的。建筑也有类似的东西,如在路的尽头的一座影壁,或横跨街中心的几座牌楼等等。它们之所以都是中国建筑,具有共同的中国建筑的特性和特色,就是因为它们都用中国建筑的“词汇”,遵循着中国建筑的“法”所组织起的。运用这“法”的规则,为了不同的需要,可以用极不相同的“词汇”构成极不相同的体形,表达极不相同的情感,解决极不相同的问题,创造极不相同的类型。

……

由这“法”和“词汇”组织而成的这种建筑形式,既经广大人民所接受,为他们所承认、所喜爱,虽然原先是从木材结构产生的,但它们很快地就越过材料的限制,同样运用到砖石建筑上去,以表现那些建筑物的性质,表达所要表达的情感。这说明为什么在中国无数的建筑上都常常应用原用在木材结构上的“词汇”和“法”。这条发展的途径,中国建筑和欧洲希腊、罗马的古典建筑体系,乃至埃及和两河流域的建筑体系是完全一样的,所不同者,是那些体系很早就舍弃了木材而完全代以砖石为主要材料。在中国,则因很早就创造了先进的科学的梁架结构法,把它发展到高度的艺术和技术水平,所以虽然也发展了砖石建筑,但木框架同时也被采用为主要结构方法。这样的框架实在为我们的新建筑的发展创造了无比有利的条件。

6.(对应本课“重难突破”第3题)选中主要用了什么说明方法?这种写法有什么好处?

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

【答案】 ①主要采用了打比方的说明方法。②以“”比喻建筑,用“大”比喻宏大壮观的建筑,用“小品”比喻小巧别致的建筑,让读者利用对大小的感觉经验,体会建筑规模大小的不同,确切明了,富有形象性和生动性。

7.中加点处的“那些”“这样”指代的具体内容是什么?

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

【答案】 “那些”指代欧洲希腊、罗马的古典建筑体系以及埃及和两河流域的建筑体系。“这样”指代木框架。

8.用简洁的字表述出中国建筑体系和其他建筑体系的异同。

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

【参考答案】 ①由木材结构过渡到砖石建筑这条发展途径,中国建筑和其他建筑体系是完全一样的。②不同的是其他体系很早就舍弃了木材而完全代以砖石为主要材料;中国虽然也发展了砖石建筑,但木框架同时也被采用为主要结构方法。

【高考对接】

阅读下面的字,完成9~11题。

中国的建筑是独具特色的,不仅因为其历史悠久,还由于其人和历史环境的独特,形成了与西方完全不同的体系与类型。近些年西方世界提倡生态、低碳、人性的理念,而中国建筑出现伊始就尊重自然,讲究“天人合一”。中国人造房子一开始就是用木结构,早在六千年前,浙江余姚河姆渡村的先民们创建的木屋,用卯榫结构造成的屋架、梁、柱,就能抵御地震的灾害,从而庇护了成千上万的中国先民,而丽江和汶川的大地震,也印证了中国木结构房屋的减震效果。可是,我们现在都丢弃了,在中国大学里现今学建筑的学生也很少有人去学习和研究木结构的技术了。

如果说中国的皇家宫殿以及寺庙形式都有些相像,那么,各地的民居则特别丰富多彩。还有一个重要的特色,就是:中国的传统民居,无论是北方的四合院,还是江南的厅堂以至上海的石库门,它们的平面布局,都是有堂屋、两厢、前厅、后房。堂屋是不放床的,是礼仪和会聚的场所,这是阖家团聚的需要。住房中都有天井,讲究上有天,下有地,房屋用墙围合起求得安全,但不能没有天地。西方人所追求的是物化了的概念——“住宅是居住的机器”,只注重个人的物质需求。中国人崇尚人与人之间的和睦相处,四合院相连而成胡同,宅院组合有街巷,上海的石库门排列在一起就是里弄。它们虽然没有间距、密度、绿地率等等的指标,在过去人口不是那么膨胀的情况下,却能让入住者安居乐业,邻里融洽。四合院的温馨、街巷风情以及里弄亲情,住过这些老居民区的人们会有那些美好的回忆。而现在套用西方模式建造的新公房、居住小区、别墅群,似乎很先进、很科学,邻里关系却要冷漠和功利得多。这些年,不知道是不是被外的化搞得弄不清方向了,中国建筑的博大精深以及传统的技术和艺术中的精彩似乎逐步被人们遗忘。所以,我们要呼唤中国建筑的回归,回归中国建筑中蕴藏着的许多优秀的传统——在这些年造了这么多房屋之后,本也该好好地反思一下。

广州市近年新建的建筑,有新电视塔,广州人昵称为“小蛮腰”,有大剧院被称为“大磐石”,还有十高层大楼叫“水桶哥”,这些建筑的造型都很有特色,却缺少了广州的地方特点,同时也没有中国味。这些高楼铜塔放到哪个国家、哪个城市都可以。从前广州的建筑是以岭南特色而著称的,广东的骑楼、岭南派的花园庭院……广东的老建筑有开敞的平面,通透的空间,轻巧的造型以及高天窗,趟栊门,广式廊檐、门楣,迥然不同于其他地区的建筑。在改革开放初期的广州也出现了白天鹅宾馆的“故乡水”中庭,兰圃的深廊和白云山庄,从化温泉的内外庭园的结合,这些都是当时广州人引为骄傲而引领了中国的建筑新潮流的,而现在没有人提起了。据说广州还要建十几幢摩天大楼,更多的城市还在攀比着建筑的多、高、大、洋,比着新奇、怪异,殊不知要烧多少钱,要产生多少碳!而从深层次上说,这就是根本不管城市化了。

(选自阮仪三《呼唤中国建筑内涵的回归》,有删改)

9.下列关于“中国建筑”的表述,不符合原意思的一项是( )

A.中国建筑具有悠久的历史、独特的人和历史环境,形成了与西方完全不同的体系与类型。

B.中国传统民居的平面布局无论北方还是江南,都有堂屋、两厢、前厅、后房和天井等,讲究有天有地。

.中国建筑很早就尊重自然,讲究“天人合一”,这与西方一直倡导的生态、低碳、人性的理念是一致的。

D.中国建筑的博大精深、传统技术和艺术精彩不该被遗忘,中国建筑中的优良传统应该得到回归。

【解析】 “一直”错误,原中说“近些年西方世界提倡生态、低碳、人性的理念”。

【答案】

10.下列理解,不符合原意思的一项是( )

A.中国木结构房屋能抵御地震灾害,与中国人造房子用卯榫结构造成的屋架、梁、柱具有的减震功能密切相关。

B.从中国的传统民居看,中国人讲究个人的安居和与他人的和谐相处,不同于西方人只注重个人的物质需求。

.本呼唤中国建筑的回归,主要因为现代中国建筑既缺少中国建筑的优秀传统,又有被西方化迷失了方向的可能。

D.如今中国各地建造的新公房、居民小区、别墅群等虽然很先进、很科学,但是失去了传统的融洽的邻里关系。

【解析】 “虽然很先进、很科学”语气肯定,与原中的“似乎很先进、很科学”不符。

【答案】 D

11.下列理解和分析,不符合原内容的一项是( )

A.城市建筑要有城市化,广州改革开放初期和近年的建筑就充分凸显了这一理念。

B.北方的四合院、江南的厅堂和上海的石库门都是中国的传统民居的代表。

.中国现在的许多建筑讲究新奇、怪异,却很少研究和运用木结构的技术。

D.一个国家或一个城市的建筑不仅要有个性特色,还要有传统风格或地方特点。

【解析】 “广州近年的建筑”错误,原中说:“这些建筑的造型都很有特色,却缺少了广州的地方特点,同时也没有中国味。”自然就忽视了城市化。

【答案】 A

四、语言表达

12.梁思成、林徽因夫妇故居——北京东城区北总布胡同24号院已于2009年7月被部分拆毁,曾经宽阔雅致的院落,如今被一座3层的小楼占据。此情此景,实在令人心痛。建设方的说法是因为梁、林故居不在物保护单位的名册中,他们只是在“依法”拆迁……你同意这种做法吗?谈谈你的看法。

我的观点:________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

【答案】 示例:在追求现代居住方式的过程中,我们是不是应该对古城的历史有一些更多的呵护。在推行“光鲜”市政的同时,是不是可以手下留情,为守护古城化血脉殚精竭虑的故人,留下一份感激和敬重,留下一隅可供追忆的空间?我们应善待这种负载浓浓化气息的建筑。

13.把下面一段话补充完整,注意内容协调一致。

我曾经到过江南水乡周庄,为那小桥流水人家的意境而陶醉,那时我真的以为周庄已是江南水乡美之极致了。然而,当我那日邂逅另一座水乡——乌镇,身上沾满了江南温润的水汽,才明白,在这里,多少岁月都会被轻描淡写。如果说周庄是一轴让人流连忘返的灵秀的水墨画卷,那么,________。不管人事如何变迁,乌镇永远是乌镇,在这江南水乡最美的一隅,温润如昨,乌镇,就如黄昏的一帘幽梦,又如________。

【解析】 本题考查仿写句子以及语言表达连贯的能力。答题时先分析例句,抓其神韵。一般需要找准其所仿例句的结构形式,如“周庄是一轴让人流连忘返的灵秀的水墨画卷”,下面所仿形式应该是“乌镇是……”;内容方面注意与前后连贯,并且需要使用比喻这种修辞手法。

【答案】 乌镇便是那令人一咏三叹的隽永诗篇 晨光中一枝摇曳的蔷薇

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])