2021—2022学年统编版高中语文选择性必修下册10.1《兰亭集序》课件(61张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021—2022学年统编版高中语文选择性必修下册10.1《兰亭集序》课件(61张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-04-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共61张PPT)

浙江的绍兴兰渚山是美丽的地方。当年越王勾践在这里种过兰花。尽管兰花多且香,一但过了季节,很难寻觅。不过由于有了王羲之的《兰亭集序》,兰亭——兰渚之亭则流芳百世,大大超过了兰草的清香。就让我们共同欣赏王羲之的《兰亭集序》吧!

兰亭集序

王羲之

司马文章元亮酒,

右军书法少陵诗。

第

壹

章

知人论世

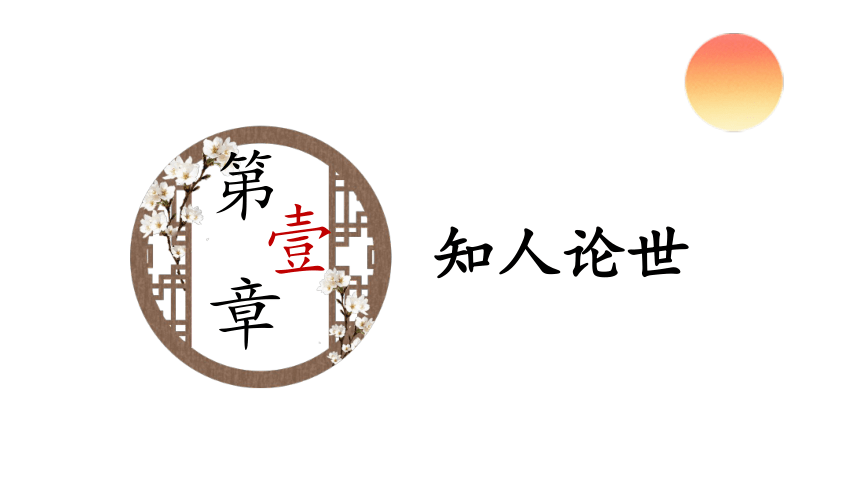

王羲之,字逸少,祖籍琅琊( 临沂(今属山东),后迁居会稽山阴(今浙江绍兴),出身贵族,少有美誉,因曾任右军将军,世称“王右军”。

他是东晋著名的书法家,有“书圣”之称,尤其擅长楷书、行书和草书;且才学过人,乐游山水,爱道家之学,喜结交名士。《晋书》说他的书法为古今之冠,论者称其笔势,以为“飘若穿云,矫若惊龙”。他的《兰亭集序》被后世书法家誉为下第一行书”。

王羲之在诗文创作上也是高手,其文用笔洗练,不尚辞藻而多情致。主要作品有《王右军集》。在书法史上,与钟繇并称"钟王",在书法史上,他与其子王献之合称为“二王”。

王羲之的家族是晋代屈指可数的豪门大士族,琅琊王氏在东晋可谓权倾一时,炽盛隆贵,时有“王与马共天下”之说。他的祖父王正为尚书郎。他的父亲王旷为淮南太守,曾倡议晋室渡江,于江左称制,建立东晋王朝。王羲之的伯父王导更是名闻于世,是东晋的丞相。而他的另一位伯父王敦是东晋的军事统帅。

王羲之为人坦率,不拘礼节,不慕荣利。性格旷达,很少为一些小事戚戚于心。也是他的书法具有自由气象、潇洒清雅的原因之一。

王羲之其人

袒腹东床

“郗(chī)太傅(郗鉴)在京口,遣门生与王丞相(王导)书,求女婿。丞相语郗信:‘君往东厢,任意选之。’门生归白郗曰:‘王家诸郎,亦皆可嘉,闻来觅婿,咸自矜持。唯有一郎,在东床上坦腹卧,如不闻。’郗公云:‘此正好。’访之,乃是逸少,因嫁女与焉。

因为这个典故,后来人们就把“东床”作为女婿的美称。东床快婿,指为人豁达,才能出众的女婿。是女婿的美称。

率真自然,行为举止看似未经修饰,却是毫无心机的真性情,而“真诚”就是人最难能可贵的。

关于王羲之的逸闻

性爱鹅,会稽有孤居姥养一鹅,善鸣,求市未能得,遂携亲友命驾就观。姥闻羲之将至,烹以待之,羲之叹息弥日 。

王羲之其事

又尝在蕺jí山见一老姥,持六角竹扇卖之。羲之书其扇,各为五字。姥初有愠色。因谓姥曰:“但言是王右军书,以求百钱邪。”姥如其言,人竞买之。他日,姥又持扇来,羲之笑而不答。其书为世所重,皆此类也。

王羲之其事

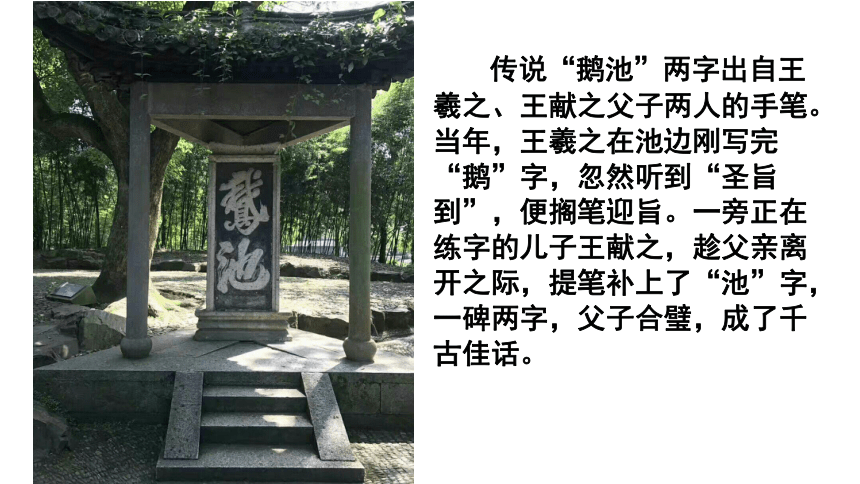

传说“鹅池”两字出自王羲之、王献之父子两人的手笔。当年,王羲之在池边刚写完“鹅”字,忽然听到“圣旨到”,便搁笔迎旨。一旁正在练字的儿子王献之,趁父亲离开之际,提笔补上了“池”字,一碑两字,父子合璧,成了千古佳话。

王羲之当时任右将军、会稽内史,因此人们常称他为王右军,祠内以方型回廊围绕的“墨华池”上有“墨华亭”。

入木三分(原是形容书法笔力刚劲有力,也比喻对文章或事物见解深刻、透彻。)

传说当时的皇帝要到北郊去祭祀,让王羲之把祝词写在一块木板上,再派工人雕刻。刻字者把木板削了一层又一层,发现王羲之的书法墨迹一直印到木板里面去了。他削进三分深度才见底,木工惊叹王羲之的笔力雄劲,书法技艺炉火纯青,笔锋力度竟能入木三分。

不避之字

王羲之的儿子玄之、凝之、徽之、操之、献之;孙子桢之、静之。王羲之后人不避家讳,这里藏着个大秘密,与西汉张良有关的秘密。王羲之一辈人名有“之”字的12个,子侄辈有“之”22个,孙辈12个,曾孙13个,玄孙9个,五世孙4个……陈寅恪说这些人所以不避讳是因为都是天师道成员,这个“之”是暗号、徽章。而天师道老大张陵天师,是留侯张良的八世孙。

王献之是王羲之的第七个儿子,自幼聪明好学,在书法上专工草书隶书,也善画画。他七八岁时始学书法,师承父亲。有一次,王羲之看献之正聚精会神地练习书法,便悄悄走到背后,突然伸手去抽献之手中的毛笔,献之握笔很牢,没被抽掉。父亲很高兴,夸赞道:“此儿后当复有大名。”小献之听后心中沾沾自喜。还有一次,羲之的一位朋友让献之在扇子上写字,献之挥笔便写,突然笔落扇上,把字污染了,小献之灵机一动,一只小牛栩栩如生于扇面上。再加上众人对献之书法绘画赞不绝口,小献之滋长了骄傲情绪。献之的父母见此情景,若有所思……

一天,小献之问母亲郗氏:“我只要再写上三年就行了吧?”妈妈摇摇头。“五年总行了吧?”妈妈又摇摇头。献之急了,冲着妈妈说:“那您说究竟要多长时间?”“你要记住,写完院里这18缸水,你的字才会有筋有骨,有血有肉,才会站得直立得稳。”献之一回头,原来父亲站在了他的背后。王献之心中不服,啥都没说,一咬牙又练了5年,把一大堆写好的字给父亲看,希望听到几句表扬的话。谁知,王羲之一张张掀过,一个劲地摇头。掀到一个“大”字,父亲现出了较满意的表情,随手在“大”字下填了一个点,然后把字稿全部退还给献之。

小献之心中仍然不服,又将全部习字抱给母亲看,并说:“我又练了5年,并且是完全按照父亲的字样练的。您仔细看看,我和父亲的字还有什么不同?”母亲果然认真地看了3天,最后指着王羲之在“大”字下加的那个点儿,叹了口气说:“吾儿磨尽三缸水,惟有一点似羲之。”

献之听后泄气了,有气无力地说:“难啊!这样下去,啥时候才能有好结果呢?”母亲见他的骄气已经消尽了,就鼓励他说:“孩子,只要功夫深,就没有过不去的河、翻不过的山。你只要像这几年一样坚持不懈地练下去,就一定会达到目的的!”献之听完后深受感动,又锲而不舍地练下去。功夫不负有心人,献之练字用尽了18大缸水,在书法上突飞猛进。后来,王献之的字也到了力透纸背、炉火纯青的程度,他的字和王羲之的字并列,被人们称为“二王”。

写作背景

两晋政治恐怖,统治集团内部互相倾轧,残杀现象时有发生。士大夫(如“竹林七贤”嵇康、阮籍、山涛、向秀、刘伶、王戎、阮咸)不满当朝统治,普遍崇尚老庄,追求清静无为自由放任的生活。玄学盛行,对士人的思想生活以及文学创作都产生了很复杂的影响。文学创作内容消沉,出世入仙和逃避现实的情调很浓。东晋时期,清谈老庄玄理的风气很盛,是玄言文学泛滥之时。但王羲之一反“清虚寡欲,尤善玄言” 的风气和追求骈体的形式主义之气,抒写了一篇情真语笃,朴素自然的优美散文《兰亭集序》,不但在东晋文坛上占有一席之地,而且在中国文学史上享有崇高声誉。

写作背景

永和九年三月三日(上巳节),王羲之在会稽山阴的兰亭修禊之礼,举行过一次盛大的风雅集会,参加的名士,有司徒谢安、辞赋家孙绰,高僧支遁等四十一人。这天天气很好,名士们分坐在溪水两旁,饮酒赋诗。他们做曲水流殇之饮,当时要求每人作四言、五言诗各一首。之后王羲之将诸名爵及诗作一一记录集结成集,是为《兰亭集》,并为此集作序一篇,这就是《兰亭集序》。

《兰亭集序》是一篇序言。“序言”简称“序”,也叫前言,属实用文体,同“跋”是一类。列于卷首叫序,附于卷末叫“跋”。

其作用在于推荐介绍某人著作或某一材料,说明写作过程、写作目的、主要内容或说明一些同书本有关的事情,帮助读者更好地去阅读或理解。

序言,有自己作的,叫“自序”;也有请他人写的,叫“他序”,他序除了介绍著作外,往往还有一些评价的内容。

文体知识

关于“序”

序:一种文体,也叫前言、引言之类的小篇幅文章,

大致可以分为三种类型:书序、赠序、宴集序。

书序 :著作或者诗文前说明或评价性文字。《扬州慢》小序

赠序:亲友间表达惜别、祝愿、劝勉之意时相赠的文章,如《送东阳马生序》。

宴集序:指古人宴集时,常一同赋诗,诗成后公推一人作序,说明情况并借此来表达一些人生之感,如《兰亭集序》。

王羲之书法

“天下第一行书”

字的特点:古雅秀美,潇洒自然

古人常用一个字来形容它——“雅”

《兰亭集序》神龙摹本,藏于北京故宫博物院

王羲之的《兰亭集序》既是书中极品记载,据历史记载,唐太宗千方百计搜觅真迹,并日夜赏玩临摹之,以至形成了宫廷上下竞相临书的盛况。唐太宗驾崩,此真迹又作为殉葬品埋入地下,后来此墓被盗,真迹永远失踪,成为千古恨事。我们现在所见的是唐代摹本。

第

贰

章

赏析文本

生词注音

癸丑( )

会稽山( )

修禊事( )

激湍( )

流觞( )

骋怀( )

放浪形骸( )

趣舍万殊 ( )

一契( )

嗟悼( )

彭殇( )

ɡuǐ

kuài jī

xì

tuān

shānɡ

chěnɡ

hái

qǔ

qì

jiē dào

shānɡ

稽 禊骋

诵读文本:

请同学们有感情的朗读文本,留意文中直接体现了作者的什么感情?

(1、2)记叙兰亭盛况;(3)抒发人生感慨;(4)交代作序目的。内容情感乐痛悲整体感知

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

春季的末一个月

高高的

全、都

映衬

酒杯

排列

旁边

乐器

繁盛

作诗

全、都

引来

深远高雅的情思

名作动,环绕

喝酒

修禊:

古人于阴历三月上旬巳日,到水边洗涤以拔除妖邪。

(禊:洁也。)

明 文徵明《兰亭修禊图》

古人的一种游艺项目,众人坐在环曲的溪水边,把酒杯放在水面上任其漂动,停于某人处,即取而饮之,或吟咏诗赋来代替。

流觞曲水

是日也,天朗气清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

暖和

用来……

开畅、舒展

穷尽

实在

自然界的万物

值得

这

舒畅

永和九年,这年是癸丑年,三月初,(名士们)在会稽郡山阴县的兰亭集会,为的是到水边进行消灾祈福的活动。众多的贤才都来参加,年轻的、年长的都聚集在一起。这里有高大的山和险峻的岭,有茂密的树林和高高的竹子,还有有清澈的湍急的水流,辉映环绕在亭的四周,把(清流激湍)引到环形水渠里来,让酒杯漂流水上(供人们取饮),人们在曲水旁边排列而坐。虽然没有演奏音乐的盛况,一边饮酒一边赋诗,也足以尽情表达各自幽深内藏的感情。

这一天,天气晴朗,空气清新,和风吹,温暖舒畅。抬头观看辽阔的宇宙,低头品察地上繁多的万物,(这样)来纵展眼力,开阔胸怀,足够用来极尽视听的乐趣,实在是值得快乐啊!

思考问题:请判断下列句子中的文言现象

会于会稽山阴之兰亭

状语后置

群贤毕至,少长咸集

形作名,贤德/年少/年长之人

列坐其次

古今异义,今义:次要的

虽无丝竹管弦之盛

定语后置

名作动:喝酒

一觞一咏

仰观宇宙之大,俯察品类之盛

定语后置

足以极视听之娱

形作动:穷尽

“信可乐也”,因何而乐?

良辰

美景

赏心

乐事

佳朋

暮春之初,天朗气清,惠风和畅

崇山峻岭、茂林修竹、清流激湍、映带左右

仰观宇宙、俯察品类,游目骋怀、视听之娱

一觞一咏、畅叙幽情

群贤毕至,少长咸集

“修禊”之乐

天干→ 甲、乙、丙、丁、戊(wù)、己、庚、辛、壬( rén)、癸(ɡuǐ)

地支→子、丑、寅、卯(mǎo)、辰(chén)、巳(sì)、午、未、申、酉(yǒu)、戌(xūn)、亥(hài)

十干和十二支依次相配,组成六十个基本单位,古人以此作为年、月、日、时的序号,叫“干支纪法”

春季的末一个月,也称“季春”。古人按阴历(即农历),把一年十二个月分为春、夏、秋、冬四季,每季三个月,分别以孟、仲、季表示三个月的顺序。如“孟春”,指阴历一月。

文学常识

夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至;及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀,况修短随化,终期于尽!古人云:“死生亦大矣”,岂不痛哉!

结交

比喻时间短暂

兼词,之于

同“晤”,面对

同“取”

一时

高兴的样子

动词,往,引申为求得

等到

到、及

过去,以前

连接

因

代词

造化,指自然

随着、依靠

放纵

感到欣喜

成为

代词

发生、兴起

大事

人与人相互交往,很快便度过一生。有的人在室内晤谈,互相倾吐心里话; 有的人把情怀寄托在所爱好的事物上,言行不受拘束狂放不羁。虽然人们各有各的爱好,取舍各不相同,静与动也不相同,但当他们对所接触的事物感到欣喜时,一时感到自得,感到高兴和满足,不知道衰老将要到来。等到对得到或喜爱的东西已经厌倦,感情随着情况的变化而变化,感慨随着这种变化而有所不同。以前感到欢快的事,俯仰之间,已经成为旧迹,尚且不能不因为它引发心中的感触,况且寿命长短,听凭造化,最后归结于消灭。古人说:“死生是一件大事啊。”怎么能不悲痛呢?

思考问题:请判断下列句子中的文言现象

夫人之相与,俯仰一世

古今异义,今义:低头,抬头

或取诸怀抱

古今异义,今义:抱在怀中

悟言一室之内

通假/省略句/状语后置

(于)一室之内悟言

当其欣于所遇

状语后置

死生亦大矣

形作名:大事/判断句

或因寄所托,放浪形骸之外。

静

躁

向内,深入内心世界,不务实际,聚众谈玄

向外,寄情山水声色,不受世俗礼法约束

或取诸怀抱,

悟言一室之内。

魏晋风流:

饮酒、服药、清谈、纵情山水、狂放不羁……

“岂不痛哉”,因何而痛?

“生死”之痛

向之所欣,俯仰之间,已为陈迹

人之相与,俯仰一世/老之将至

况修短随化,终期于尽

人生短暂之痛

世事无常(欢乐有尽)之痛

生死难测之痛

“岂不痛哉”,因何而痛?

生命是一团欲望,欲望不能满足便痛苦,满足便无聊,人生就在痛苦和无聊之间摇摆。

——叔本华

在长长的一生里

为什么

欢乐总是乍现就凋落

走得最急的都是最美的时光

——席慕蓉《为什么》

第三段思路: 由兰亭集会联想到现今人们的相处往来,即便为人处世方法各异,静躁不同,但从中提示了人生忧患的来源。

首先来自永不满足的内在欲望,“欣于所遇”便“快然自足”,及其“所之既倦”“感慨系之矣”。

其次来自外在世界的流转不定,难以依持,即“向之所欣,俯仰之间,已为陈迹”。

第三来自个体生命的短暂有限,即“修短随化,终期于尽”。最后以“死生亦大矣,岂不痛哉?”作结。

痛:对快乐人生的贪恋不满足、对乐境易逝的眷恋、对生命的短促无奈与伤感

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔。悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

面对

悲伤

明白

本来

意动,把…看做一样/看做相等

意态,情趣

一个个

原因

犹如

因此

……的原因

这次(集会)

每当我看到古人对死生发盛感慨的原因,跟我所感慨的像一张符契那样相合,总难免在他们的文章时叹息哀伤,不能明白于心。我就知道把生和死等同的说法是不真实的,把长寿和短命等同起来的说法是虚妄之谈。后人看待今天,也就像今天看待从前一样,真是可悲呀。因此我一个一个记下当时与会的人,录下他们所作的诗篇。纵使时代变了,世事不同了,但人们抒发情感的缘由,人们的思想情趣是一样的。后世的读者(读这次集会的诗文),也将对这次集会的诗文产生一番感慨吧。

文本研读

1.“一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”表达了作者怎样的生死观?

联系当时士大夫阶层中崇尚虚无的思想倾向,作者以“一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”力斥其非,也明确地肯定了生命的价值。作者认为人不管以怎样的方式活着,生命都在不知不觉中逝去,而寿命的长短只能听凭造化,最终归于结束。所以生就是生,活着能享受乐趣;死就是死,死后一切皆无。活着和死去是人生的大事,二者不可等量齐观,暗告有生之年应当做些实事,不宜空谈玄理之意。

伟大的波斯王克谢尔克谢斯,率领波斯历史上最大的一支远征军向希腊进军,在阿比多斯海湾,他检阅全军。他的陆军遮天蔽地,他的水师布满海湾,他感到荣耀,感到幸福。但随后他又伤感起来,而且潸然泪下,对他叔父说:“当我想到人生短暂,想到再过一百年后,这支浩荡的大军中没有一个人还能活在世间,便感到一阵突然的悲哀。”

——希罗多德(古希腊史学之父)

“悲夫”,因何而悲?

作者悲古人,悲时人,亦悲后人。——死生之大

每览昔人兴感之由,若合一契

一死生为虚诞

齐彭殇为妄作

后之览者,亦将有感于斯文

(后之视今)

(今)

(今之视昔)

千古同悲

生和死,每个人都将面对,那么当时的魏晋士人们又是如何看待生死?

魏晋士人的生死观

人生一世间,忽若暮春草。

——(汉魏)徐干《室思》

但恐须臾间,魂气随风飘。

——(魏)阮籍《咏怀》

嵇康“今但愿守陋巷,教养子孙,时与亲旧叙阔,陈说平生,浊酒一杯,弹琴一曲,志愿毕矣。”

——《与山巨源绝交书》

总结:“一死生”“齐彭殇”

追求清静无为、自由放任的生活。出世入仙和逃避现实的情调很浓。就像浮萍之于海水,随波荡漾,飘到哪里就是哪里。更有许多人及时行乐、纵情声色。觉得死了就死了,无所谓,因为死就是生,生就是死。

魏晋士人的生死观成因

1、两晋时期社会极剧动荡

2、统治集团内部互相倾轧,许多著名的文人都死在残酷的权力斗争中

“天下名士,少有全者”

3、天下名士,为了避祸保身,他们崇尚老庄,大谈玄理,不务实际,思想消极虚无,寄情山水,笑傲山野。

内心:执着追求

(反思生命)

表面:美景盛事

(寄情山水)

王羲之对生死的深刻思考(人生态度)

兰亭集序

记会

慨叹

明意

良辰

美景

乐事

赏心——

暮初之初

天朗气清,惠风和畅

崇山峻岭,茂林修竹

清流激湍,映带左右

群贤毕至,少长咸集

流觞曲水,畅叙幽情

仰观俯察,游目骋怀

风物——美

人物——盛

吟咏——雅

视听——娱

欣于所遇,所之既卷

向之所欣,已为陈迹

修短随化,终期于尽

死生亦大亦

昔人兴盛,若合一契

一死生为虚诞,其齐彭殇为妄作

后之览者,亦将有感于斯文

乐

痛

悲

兰亭盛会

人生感慨

作序目的

内容总结:

文章通过记叙兰亭集会的盛况、作者对生命的思考,抒写了乐生痛死这一人类所共有的感情,彻底否定了老庄“一死生,齐彭殇”的虚无主义的人生态度,从而树立了自己的生命意识-----“死生亦大矣”,表达了一种积极处事的人生态度。

主旨归纳:

文本特色

(1)立意高远,蘊藉深长。作者善于以小见大,从一次普通的游宴活动谈到了他的生死观,并以此批判了当时士大夫阶层中崇尚虚无的思想倾向,使全篇在立意上显得不同凡响。

(2)文笔洗练,自然有致。两晋时期,骈俪藻饰之风盛行。而《兰亭集序》则别开生面,它的语言或骈或散,骈则整齐优美,散则错落有致,骈散间行,各得其长;且不尚华丽辞藻,不重典故堆砌,文笔洗练,自然有致。如“崇山峻岭,茂林修竹”“清流激湍,映带左右”,短短十六个字就写出了兰亭周围山水之清幽。这种朴素自然的风格与内容构成了和谐的统一,所以后人评价这篇文章“高爽有风气,不类常流”。

文自清新,意境高远

(3)手法多样,逸趣无穷。本文虽然短小,但表现手法多样,熔写景、叙事、抒情、议论于一炉,环环相扣,波澜迭起,意趣无穷。

①写景。如以“崇山峻岭,茂林修竹”写山,以“清流激湍,映带左右”写水,以此将兰亭四周的景色写得清幽爽心。

②叙事。如“引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情”,记的是游宴的情形,所用皆普通词汇,极少用形容语,却将宴会中所有重要的细节都写了出来。

③抒情。如“情随事迁,感慨系之矣”,是历来脍炙人ロ的名句,因为它说出了古往今来的人们的普遍感受:感情随着事物的变化而变化,感慨随之产生。又如“临文嗟悼”,写出了许多人读古人文章时的共同体验,引起了人们在感情上的共吗。

④议论。如“固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”,批判东晋时代的文人士大夫崇尚老庄,喜好虚无的作风。作者能时风相悖,对老庄这种思想进行大胆否定,是难能可贵的。

《兰亭集序》

两种人生态度

三种不同心境

一篇奇文传世

四种表达方式:叙事、写景、抒情、议论

第

叁

章

总结提升

拓展探究

请结合历史人物的言论,谈谈我们该如何面对自己的人生。

“朝闻道,夕死可矣。”《论语·里仁》

“志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁。”《论语·卫灵公》

“生,亦我所欲也,义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。”《孟子·告子上》

李清照说:“生当作人杰,死亦为鬼雄。”

司马迁说:“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。”

藏克家说:“有的人死了,他还活着;有的人活着,他已经死了。”

毛泽东说:“生的伟大,死的光荣。”

第

肆

章

文学知识

‖古代书法名家:

二王——指东晋王羲之、王献之父子。前者为书圣。

钟王——三国魏钟繇、东晋王羲之

初唐四大书法家--虞世南、欧阳询、褚遂良、薛稷

唐草书的杰出代表“颠张醉素”--张旭和怀素

颜柳——唐书家颜真卿、柳公权,书史上又有“颜筋柳骨”之称。二张——指东汉张芝、唐代张旭二位善草书之书家

苏黄米蔡——宋“四大家”苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄

赵董——指元代赵孟頫,明之董其昌

邢张米董——晚明四大家邢侗、张瑞图、米万钟、董其昌四人

元宵:元月十五,赏灯吃汤圆。

修禊:三月三日,临水宴饮、洗涤不祥。

寒食:约在清明节前一、二日,禁火寒食。

端午:五月五日。

七夕:七月七日。

中秋:八月十五日。

重阳:九月九日,登高、赏菊、饮酒、敬老。

‖传统习俗:

再

见

浙江的绍兴兰渚山是美丽的地方。当年越王勾践在这里种过兰花。尽管兰花多且香,一但过了季节,很难寻觅。不过由于有了王羲之的《兰亭集序》,兰亭——兰渚之亭则流芳百世,大大超过了兰草的清香。就让我们共同欣赏王羲之的《兰亭集序》吧!

兰亭集序

王羲之

司马文章元亮酒,

右军书法少陵诗。

第

壹

章

知人论世

王羲之,字逸少,祖籍琅琊( 临沂(今属山东),后迁居会稽山阴(今浙江绍兴),出身贵族,少有美誉,因曾任右军将军,世称“王右军”。

他是东晋著名的书法家,有“书圣”之称,尤其擅长楷书、行书和草书;且才学过人,乐游山水,爱道家之学,喜结交名士。《晋书》说他的书法为古今之冠,论者称其笔势,以为“飘若穿云,矫若惊龙”。他的《兰亭集序》被后世书法家誉为下第一行书”。

王羲之在诗文创作上也是高手,其文用笔洗练,不尚辞藻而多情致。主要作品有《王右军集》。在书法史上,与钟繇并称"钟王",在书法史上,他与其子王献之合称为“二王”。

王羲之的家族是晋代屈指可数的豪门大士族,琅琊王氏在东晋可谓权倾一时,炽盛隆贵,时有“王与马共天下”之说。他的祖父王正为尚书郎。他的父亲王旷为淮南太守,曾倡议晋室渡江,于江左称制,建立东晋王朝。王羲之的伯父王导更是名闻于世,是东晋的丞相。而他的另一位伯父王敦是东晋的军事统帅。

王羲之为人坦率,不拘礼节,不慕荣利。性格旷达,很少为一些小事戚戚于心。也是他的书法具有自由气象、潇洒清雅的原因之一。

王羲之其人

袒腹东床

“郗(chī)太傅(郗鉴)在京口,遣门生与王丞相(王导)书,求女婿。丞相语郗信:‘君往东厢,任意选之。’门生归白郗曰:‘王家诸郎,亦皆可嘉,闻来觅婿,咸自矜持。唯有一郎,在东床上坦腹卧,如不闻。’郗公云:‘此正好。’访之,乃是逸少,因嫁女与焉。

因为这个典故,后来人们就把“东床”作为女婿的美称。东床快婿,指为人豁达,才能出众的女婿。是女婿的美称。

率真自然,行为举止看似未经修饰,却是毫无心机的真性情,而“真诚”就是人最难能可贵的。

关于王羲之的逸闻

性爱鹅,会稽有孤居姥养一鹅,善鸣,求市未能得,遂携亲友命驾就观。姥闻羲之将至,烹以待之,羲之叹息弥日 。

王羲之其事

又尝在蕺jí山见一老姥,持六角竹扇卖之。羲之书其扇,各为五字。姥初有愠色。因谓姥曰:“但言是王右军书,以求百钱邪。”姥如其言,人竞买之。他日,姥又持扇来,羲之笑而不答。其书为世所重,皆此类也。

王羲之其事

传说“鹅池”两字出自王羲之、王献之父子两人的手笔。当年,王羲之在池边刚写完“鹅”字,忽然听到“圣旨到”,便搁笔迎旨。一旁正在练字的儿子王献之,趁父亲离开之际,提笔补上了“池”字,一碑两字,父子合璧,成了千古佳话。

王羲之当时任右将军、会稽内史,因此人们常称他为王右军,祠内以方型回廊围绕的“墨华池”上有“墨华亭”。

入木三分(原是形容书法笔力刚劲有力,也比喻对文章或事物见解深刻、透彻。)

传说当时的皇帝要到北郊去祭祀,让王羲之把祝词写在一块木板上,再派工人雕刻。刻字者把木板削了一层又一层,发现王羲之的书法墨迹一直印到木板里面去了。他削进三分深度才见底,木工惊叹王羲之的笔力雄劲,书法技艺炉火纯青,笔锋力度竟能入木三分。

不避之字

王羲之的儿子玄之、凝之、徽之、操之、献之;孙子桢之、静之。王羲之后人不避家讳,这里藏着个大秘密,与西汉张良有关的秘密。王羲之一辈人名有“之”字的12个,子侄辈有“之”22个,孙辈12个,曾孙13个,玄孙9个,五世孙4个……陈寅恪说这些人所以不避讳是因为都是天师道成员,这个“之”是暗号、徽章。而天师道老大张陵天师,是留侯张良的八世孙。

王献之是王羲之的第七个儿子,自幼聪明好学,在书法上专工草书隶书,也善画画。他七八岁时始学书法,师承父亲。有一次,王羲之看献之正聚精会神地练习书法,便悄悄走到背后,突然伸手去抽献之手中的毛笔,献之握笔很牢,没被抽掉。父亲很高兴,夸赞道:“此儿后当复有大名。”小献之听后心中沾沾自喜。还有一次,羲之的一位朋友让献之在扇子上写字,献之挥笔便写,突然笔落扇上,把字污染了,小献之灵机一动,一只小牛栩栩如生于扇面上。再加上众人对献之书法绘画赞不绝口,小献之滋长了骄傲情绪。献之的父母见此情景,若有所思……

一天,小献之问母亲郗氏:“我只要再写上三年就行了吧?”妈妈摇摇头。“五年总行了吧?”妈妈又摇摇头。献之急了,冲着妈妈说:“那您说究竟要多长时间?”“你要记住,写完院里这18缸水,你的字才会有筋有骨,有血有肉,才会站得直立得稳。”献之一回头,原来父亲站在了他的背后。王献之心中不服,啥都没说,一咬牙又练了5年,把一大堆写好的字给父亲看,希望听到几句表扬的话。谁知,王羲之一张张掀过,一个劲地摇头。掀到一个“大”字,父亲现出了较满意的表情,随手在“大”字下填了一个点,然后把字稿全部退还给献之。

小献之心中仍然不服,又将全部习字抱给母亲看,并说:“我又练了5年,并且是完全按照父亲的字样练的。您仔细看看,我和父亲的字还有什么不同?”母亲果然认真地看了3天,最后指着王羲之在“大”字下加的那个点儿,叹了口气说:“吾儿磨尽三缸水,惟有一点似羲之。”

献之听后泄气了,有气无力地说:“难啊!这样下去,啥时候才能有好结果呢?”母亲见他的骄气已经消尽了,就鼓励他说:“孩子,只要功夫深,就没有过不去的河、翻不过的山。你只要像这几年一样坚持不懈地练下去,就一定会达到目的的!”献之听完后深受感动,又锲而不舍地练下去。功夫不负有心人,献之练字用尽了18大缸水,在书法上突飞猛进。后来,王献之的字也到了力透纸背、炉火纯青的程度,他的字和王羲之的字并列,被人们称为“二王”。

写作背景

两晋政治恐怖,统治集团内部互相倾轧,残杀现象时有发生。士大夫(如“竹林七贤”嵇康、阮籍、山涛、向秀、刘伶、王戎、阮咸)不满当朝统治,普遍崇尚老庄,追求清静无为自由放任的生活。玄学盛行,对士人的思想生活以及文学创作都产生了很复杂的影响。文学创作内容消沉,出世入仙和逃避现实的情调很浓。东晋时期,清谈老庄玄理的风气很盛,是玄言文学泛滥之时。但王羲之一反“清虚寡欲,尤善玄言” 的风气和追求骈体的形式主义之气,抒写了一篇情真语笃,朴素自然的优美散文《兰亭集序》,不但在东晋文坛上占有一席之地,而且在中国文学史上享有崇高声誉。

写作背景

永和九年三月三日(上巳节),王羲之在会稽山阴的兰亭修禊之礼,举行过一次盛大的风雅集会,参加的名士,有司徒谢安、辞赋家孙绰,高僧支遁等四十一人。这天天气很好,名士们分坐在溪水两旁,饮酒赋诗。他们做曲水流殇之饮,当时要求每人作四言、五言诗各一首。之后王羲之将诸名爵及诗作一一记录集结成集,是为《兰亭集》,并为此集作序一篇,这就是《兰亭集序》。

《兰亭集序》是一篇序言。“序言”简称“序”,也叫前言,属实用文体,同“跋”是一类。列于卷首叫序,附于卷末叫“跋”。

其作用在于推荐介绍某人著作或某一材料,说明写作过程、写作目的、主要内容或说明一些同书本有关的事情,帮助读者更好地去阅读或理解。

序言,有自己作的,叫“自序”;也有请他人写的,叫“他序”,他序除了介绍著作外,往往还有一些评价的内容。

文体知识

关于“序”

序:一种文体,也叫前言、引言之类的小篇幅文章,

大致可以分为三种类型:书序、赠序、宴集序。

书序 :著作或者诗文前说明或评价性文字。《扬州慢》小序

赠序:亲友间表达惜别、祝愿、劝勉之意时相赠的文章,如《送东阳马生序》。

宴集序:指古人宴集时,常一同赋诗,诗成后公推一人作序,说明情况并借此来表达一些人生之感,如《兰亭集序》。

王羲之书法

“天下第一行书”

字的特点:古雅秀美,潇洒自然

古人常用一个字来形容它——“雅”

《兰亭集序》神龙摹本,藏于北京故宫博物院

王羲之的《兰亭集序》既是书中极品记载,据历史记载,唐太宗千方百计搜觅真迹,并日夜赏玩临摹之,以至形成了宫廷上下竞相临书的盛况。唐太宗驾崩,此真迹又作为殉葬品埋入地下,后来此墓被盗,真迹永远失踪,成为千古恨事。我们现在所见的是唐代摹本。

第

贰

章

赏析文本

生词注音

癸丑( )

会稽山( )

修禊事( )

激湍( )

流觞( )

骋怀( )

放浪形骸( )

趣舍万殊 ( )

一契( )

嗟悼( )

彭殇( )

ɡuǐ

kuài jī

xì

tuān

shānɡ

chěnɡ

hái

qǔ

qì

jiē dào

shānɡ

稽 禊骋

诵读文本:

请同学们有感情的朗读文本,留意文中直接体现了作者的什么感情?

(1、2)记叙兰亭盛况;(3)抒发人生感慨;(4)交代作序目的。内容情感乐痛悲整体感知

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

春季的末一个月

高高的

全、都

映衬

酒杯

排列

旁边

乐器

繁盛

作诗

全、都

引来

深远高雅的情思

名作动,环绕

喝酒

修禊:

古人于阴历三月上旬巳日,到水边洗涤以拔除妖邪。

(禊:洁也。)

明 文徵明《兰亭修禊图》

古人的一种游艺项目,众人坐在环曲的溪水边,把酒杯放在水面上任其漂动,停于某人处,即取而饮之,或吟咏诗赋来代替。

流觞曲水

是日也,天朗气清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

暖和

用来……

开畅、舒展

穷尽

实在

自然界的万物

值得

这

舒畅

永和九年,这年是癸丑年,三月初,(名士们)在会稽郡山阴县的兰亭集会,为的是到水边进行消灾祈福的活动。众多的贤才都来参加,年轻的、年长的都聚集在一起。这里有高大的山和险峻的岭,有茂密的树林和高高的竹子,还有有清澈的湍急的水流,辉映环绕在亭的四周,把(清流激湍)引到环形水渠里来,让酒杯漂流水上(供人们取饮),人们在曲水旁边排列而坐。虽然没有演奏音乐的盛况,一边饮酒一边赋诗,也足以尽情表达各自幽深内藏的感情。

这一天,天气晴朗,空气清新,和风吹,温暖舒畅。抬头观看辽阔的宇宙,低头品察地上繁多的万物,(这样)来纵展眼力,开阔胸怀,足够用来极尽视听的乐趣,实在是值得快乐啊!

思考问题:请判断下列句子中的文言现象

会于会稽山阴之兰亭

状语后置

群贤毕至,少长咸集

形作名,贤德/年少/年长之人

列坐其次

古今异义,今义:次要的

虽无丝竹管弦之盛

定语后置

名作动:喝酒

一觞一咏

仰观宇宙之大,俯察品类之盛

定语后置

足以极视听之娱

形作动:穷尽

“信可乐也”,因何而乐?

良辰

美景

赏心

乐事

佳朋

暮春之初,天朗气清,惠风和畅

崇山峻岭、茂林修竹、清流激湍、映带左右

仰观宇宙、俯察品类,游目骋怀、视听之娱

一觞一咏、畅叙幽情

群贤毕至,少长咸集

“修禊”之乐

天干→ 甲、乙、丙、丁、戊(wù)、己、庚、辛、壬( rén)、癸(ɡuǐ)

地支→子、丑、寅、卯(mǎo)、辰(chén)、巳(sì)、午、未、申、酉(yǒu)、戌(xūn)、亥(hài)

十干和十二支依次相配,组成六十个基本单位,古人以此作为年、月、日、时的序号,叫“干支纪法”

春季的末一个月,也称“季春”。古人按阴历(即农历),把一年十二个月分为春、夏、秋、冬四季,每季三个月,分别以孟、仲、季表示三个月的顺序。如“孟春”,指阴历一月。

文学常识

夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至;及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀,况修短随化,终期于尽!古人云:“死生亦大矣”,岂不痛哉!

结交

比喻时间短暂

兼词,之于

同“晤”,面对

同“取”

一时

高兴的样子

动词,往,引申为求得

等到

到、及

过去,以前

连接

因

代词

造化,指自然

随着、依靠

放纵

感到欣喜

成为

代词

发生、兴起

大事

人与人相互交往,很快便度过一生。有的人在室内晤谈,互相倾吐心里话; 有的人把情怀寄托在所爱好的事物上,言行不受拘束狂放不羁。虽然人们各有各的爱好,取舍各不相同,静与动也不相同,但当他们对所接触的事物感到欣喜时,一时感到自得,感到高兴和满足,不知道衰老将要到来。等到对得到或喜爱的东西已经厌倦,感情随着情况的变化而变化,感慨随着这种变化而有所不同。以前感到欢快的事,俯仰之间,已经成为旧迹,尚且不能不因为它引发心中的感触,况且寿命长短,听凭造化,最后归结于消灭。古人说:“死生是一件大事啊。”怎么能不悲痛呢?

思考问题:请判断下列句子中的文言现象

夫人之相与,俯仰一世

古今异义,今义:低头,抬头

或取诸怀抱

古今异义,今义:抱在怀中

悟言一室之内

通假/省略句/状语后置

(于)一室之内悟言

当其欣于所遇

状语后置

死生亦大矣

形作名:大事/判断句

或因寄所托,放浪形骸之外。

静

躁

向内,深入内心世界,不务实际,聚众谈玄

向外,寄情山水声色,不受世俗礼法约束

或取诸怀抱,

悟言一室之内。

魏晋风流:

饮酒、服药、清谈、纵情山水、狂放不羁……

“岂不痛哉”,因何而痛?

“生死”之痛

向之所欣,俯仰之间,已为陈迹

人之相与,俯仰一世/老之将至

况修短随化,终期于尽

人生短暂之痛

世事无常(欢乐有尽)之痛

生死难测之痛

“岂不痛哉”,因何而痛?

生命是一团欲望,欲望不能满足便痛苦,满足便无聊,人生就在痛苦和无聊之间摇摆。

——叔本华

在长长的一生里

为什么

欢乐总是乍现就凋落

走得最急的都是最美的时光

——席慕蓉《为什么》

第三段思路: 由兰亭集会联想到现今人们的相处往来,即便为人处世方法各异,静躁不同,但从中提示了人生忧患的来源。

首先来自永不满足的内在欲望,“欣于所遇”便“快然自足”,及其“所之既倦”“感慨系之矣”。

其次来自外在世界的流转不定,难以依持,即“向之所欣,俯仰之间,已为陈迹”。

第三来自个体生命的短暂有限,即“修短随化,终期于尽”。最后以“死生亦大矣,岂不痛哉?”作结。

痛:对快乐人生的贪恋不满足、对乐境易逝的眷恋、对生命的短促无奈与伤感

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔。悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

面对

悲伤

明白

本来

意动,把…看做一样/看做相等

意态,情趣

一个个

原因

犹如

因此

……的原因

这次(集会)

每当我看到古人对死生发盛感慨的原因,跟我所感慨的像一张符契那样相合,总难免在他们的文章时叹息哀伤,不能明白于心。我就知道把生和死等同的说法是不真实的,把长寿和短命等同起来的说法是虚妄之谈。后人看待今天,也就像今天看待从前一样,真是可悲呀。因此我一个一个记下当时与会的人,录下他们所作的诗篇。纵使时代变了,世事不同了,但人们抒发情感的缘由,人们的思想情趣是一样的。后世的读者(读这次集会的诗文),也将对这次集会的诗文产生一番感慨吧。

文本研读

1.“一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”表达了作者怎样的生死观?

联系当时士大夫阶层中崇尚虚无的思想倾向,作者以“一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”力斥其非,也明确地肯定了生命的价值。作者认为人不管以怎样的方式活着,生命都在不知不觉中逝去,而寿命的长短只能听凭造化,最终归于结束。所以生就是生,活着能享受乐趣;死就是死,死后一切皆无。活着和死去是人生的大事,二者不可等量齐观,暗告有生之年应当做些实事,不宜空谈玄理之意。

伟大的波斯王克谢尔克谢斯,率领波斯历史上最大的一支远征军向希腊进军,在阿比多斯海湾,他检阅全军。他的陆军遮天蔽地,他的水师布满海湾,他感到荣耀,感到幸福。但随后他又伤感起来,而且潸然泪下,对他叔父说:“当我想到人生短暂,想到再过一百年后,这支浩荡的大军中没有一个人还能活在世间,便感到一阵突然的悲哀。”

——希罗多德(古希腊史学之父)

“悲夫”,因何而悲?

作者悲古人,悲时人,亦悲后人。——死生之大

每览昔人兴感之由,若合一契

一死生为虚诞

齐彭殇为妄作

后之览者,亦将有感于斯文

(后之视今)

(今)

(今之视昔)

千古同悲

生和死,每个人都将面对,那么当时的魏晋士人们又是如何看待生死?

魏晋士人的生死观

人生一世间,忽若暮春草。

——(汉魏)徐干《室思》

但恐须臾间,魂气随风飘。

——(魏)阮籍《咏怀》

嵇康“今但愿守陋巷,教养子孙,时与亲旧叙阔,陈说平生,浊酒一杯,弹琴一曲,志愿毕矣。”

——《与山巨源绝交书》

总结:“一死生”“齐彭殇”

追求清静无为、自由放任的生活。出世入仙和逃避现实的情调很浓。就像浮萍之于海水,随波荡漾,飘到哪里就是哪里。更有许多人及时行乐、纵情声色。觉得死了就死了,无所谓,因为死就是生,生就是死。

魏晋士人的生死观成因

1、两晋时期社会极剧动荡

2、统治集团内部互相倾轧,许多著名的文人都死在残酷的权力斗争中

“天下名士,少有全者”

3、天下名士,为了避祸保身,他们崇尚老庄,大谈玄理,不务实际,思想消极虚无,寄情山水,笑傲山野。

内心:执着追求

(反思生命)

表面:美景盛事

(寄情山水)

王羲之对生死的深刻思考(人生态度)

兰亭集序

记会

慨叹

明意

良辰

美景

乐事

赏心——

暮初之初

天朗气清,惠风和畅

崇山峻岭,茂林修竹

清流激湍,映带左右

群贤毕至,少长咸集

流觞曲水,畅叙幽情

仰观俯察,游目骋怀

风物——美

人物——盛

吟咏——雅

视听——娱

欣于所遇,所之既卷

向之所欣,已为陈迹

修短随化,终期于尽

死生亦大亦

昔人兴盛,若合一契

一死生为虚诞,其齐彭殇为妄作

后之览者,亦将有感于斯文

乐

痛

悲

兰亭盛会

人生感慨

作序目的

内容总结:

文章通过记叙兰亭集会的盛况、作者对生命的思考,抒写了乐生痛死这一人类所共有的感情,彻底否定了老庄“一死生,齐彭殇”的虚无主义的人生态度,从而树立了自己的生命意识-----“死生亦大矣”,表达了一种积极处事的人生态度。

主旨归纳:

文本特色

(1)立意高远,蘊藉深长。作者善于以小见大,从一次普通的游宴活动谈到了他的生死观,并以此批判了当时士大夫阶层中崇尚虚无的思想倾向,使全篇在立意上显得不同凡响。

(2)文笔洗练,自然有致。两晋时期,骈俪藻饰之风盛行。而《兰亭集序》则别开生面,它的语言或骈或散,骈则整齐优美,散则错落有致,骈散间行,各得其长;且不尚华丽辞藻,不重典故堆砌,文笔洗练,自然有致。如“崇山峻岭,茂林修竹”“清流激湍,映带左右”,短短十六个字就写出了兰亭周围山水之清幽。这种朴素自然的风格与内容构成了和谐的统一,所以后人评价这篇文章“高爽有风气,不类常流”。

文自清新,意境高远

(3)手法多样,逸趣无穷。本文虽然短小,但表现手法多样,熔写景、叙事、抒情、议论于一炉,环环相扣,波澜迭起,意趣无穷。

①写景。如以“崇山峻岭,茂林修竹”写山,以“清流激湍,映带左右”写水,以此将兰亭四周的景色写得清幽爽心。

②叙事。如“引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情”,记的是游宴的情形,所用皆普通词汇,极少用形容语,却将宴会中所有重要的细节都写了出来。

③抒情。如“情随事迁,感慨系之矣”,是历来脍炙人ロ的名句,因为它说出了古往今来的人们的普遍感受:感情随着事物的变化而变化,感慨随之产生。又如“临文嗟悼”,写出了许多人读古人文章时的共同体验,引起了人们在感情上的共吗。

④议论。如“固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”,批判东晋时代的文人士大夫崇尚老庄,喜好虚无的作风。作者能时风相悖,对老庄这种思想进行大胆否定,是难能可贵的。

《兰亭集序》

两种人生态度

三种不同心境

一篇奇文传世

四种表达方式:叙事、写景、抒情、议论

第

叁

章

总结提升

拓展探究

请结合历史人物的言论,谈谈我们该如何面对自己的人生。

“朝闻道,夕死可矣。”《论语·里仁》

“志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁。”《论语·卫灵公》

“生,亦我所欲也,义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。”《孟子·告子上》

李清照说:“生当作人杰,死亦为鬼雄。”

司马迁说:“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。”

藏克家说:“有的人死了,他还活着;有的人活着,他已经死了。”

毛泽东说:“生的伟大,死的光荣。”

第

肆

章

文学知识

‖古代书法名家:

二王——指东晋王羲之、王献之父子。前者为书圣。

钟王——三国魏钟繇、东晋王羲之

初唐四大书法家--虞世南、欧阳询、褚遂良、薛稷

唐草书的杰出代表“颠张醉素”--张旭和怀素

颜柳——唐书家颜真卿、柳公权,书史上又有“颜筋柳骨”之称。二张——指东汉张芝、唐代张旭二位善草书之书家

苏黄米蔡——宋“四大家”苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄

赵董——指元代赵孟頫,明之董其昌

邢张米董——晚明四大家邢侗、张瑞图、米万钟、董其昌四人

元宵:元月十五,赏灯吃汤圆。

修禊:三月三日,临水宴饮、洗涤不祥。

寒食:约在清明节前一、二日,禁火寒食。

端午:五月五日。

七夕:七月七日。

中秋:八月十五日。

重阳:九月九日,登高、赏菊、饮酒、敬老。

‖传统习俗:

再

见