第11课元朝的统治练习题(含解析)期中复习2021-2022学年下学期福建各地七年级历史

文档属性

| 名称 | 第11课元朝的统治练习题(含解析)期中复习2021-2022学年下学期福建各地七年级历史 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 212.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-05 22:58:01 | ||

图片预览

文档简介

2.11元朝的统治练习题

1.(2021·福建·三明北大附属实验学校七年级期中)元朝时期掌管西藏军民事务的机构是( )

A.西域都护 B.宣政院 C.澎湖巡检司 D.伊犁将军

2.(2021·福建·三明北大附属实验学校七年级期中)若想欣赏“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”一诗的全文,需要查阅下列哪位人物的诗作

A.李白

B.文天祥

C.岳飞

D.辛弃疾

3.(2021·福建南平·七年级期中)我国省级行政区的设立,始于( )

A.尧舜时的禅让制 B.西周的分封制

C.秦朝的郡县制 D.元朝的行省制

4.(2021·福建莆田·七年级期中)元朝建立了幅员空前辽阔的多民族国家,开创了中国历史上第三次大一统局面。为了对地方进行有效管辖和统治,它开创的对后世影响深远的地方行政制度是

A.郡县制 B.分封制

C.行省制 D.三省六部制

5.(2021·福建泉州·七年级期中)元朝时期,许多信仰伊斯兰教的阿拉伯人、波斯人同汉、蒙、维吾尔等民族,长期杂居相处,互通婚姻,逐渐融合,形成了一个新的民族。这个民族是( )

A.藏族 B.满族 C.回族 D.白族

6.(2021·福建·福州立志中学七年级期中)我国的历史是由整个中华民族共同创造的。在其发展长河中,出现了许多由少数民族建立的政权,其中第一个统一全国的政权是由哪个少数民族建立的

A.契丹族

B.女真族

C.党项族

D.蒙古族

7.(2021·福建南平·七年级期中)洁白的哈达、浓香的青稞酒、雄伟的布达拉宫……这就是美丽的西藏。西藏正式成为中央政府直接管辖的行政区域的标志是( )

A.市舶司的设置 B.中书省的确立 C.宣政院的设立 D.驻藏大臣的设置

8.(2021·福建三明·七年级期中)西藏是中国神圣领土不可分割的一部分,将西藏置于中央政府直接管辖之下开始于

A.汉朝

B.唐朝

C.元朝

D.明朝

9.(2021·福建南平·七年级期中)“五十六个民族,五十六枝花,五十六个兄弟姐妹是一家”元朝时形成的一个新的民族( )

A.藏族 B.维吾尔族 C.回族 D.满族

10.(2021·福建龙岩·七年级期中)元朝时,推行有利于多民族国家发展并对后世产生深远影响的政治制度是

A.分封制 B.郡县制 C.三省六部制 D.行省制度

11.(2021·福建龙岩·七年级期中)元朝时设置宣政院管辖的地区是( )

A.西藏 B.云南 C.台湾 D.新疆

12.(2021·福建福州·七年级期中)元朝建立的行政区划与管理制度在历史上影响深远,一直沿用至今,这一制度是

A.分封制 B.县制 C.郡县制 D.行省制度

13.(2021·福建福州·七年级期中)元朝时,我国民族交融最根本的原因是

A.统治阶级推行民族压迫政策 B.元朝完成了国家统一

C.元朝经济的繁荣 D.元朝各民族间的战争

14.(2021·福建龙岩·七年级期中)西藏在元代正式纳入中国版图,元朝专门设置哪一机构加强对它的管辖( )

A.宣政院 B.伊犁将军 C.驻藏大臣 D.澎湖巡检司

15.(2021·福建福州·七年级期中)下列哪些政权是被蒙古灭亡的

A.西夏和金

B.金和辽

C.北宋和南宋

D.北宋和辽

16.(2021·福建泉州·七年级期中)2019年3月28日,庆祝西藏民主改革60周年犬会在拉萨布达拉宫广场举行。今西藏地区正式纳入中国版图的标志是

A.西汉时设西域都护 B.唐朝时文成公主入藏

C.元朝时设立宣政院 D.清政府设立驻藏大臣

17.(2021·福建龙岩·七年级期中)历史上中央王朝首次在台湾地区正式建立的行政机构是

A.澎湖巡检司 B.台湾府 C.琉球巡检司 D.台湾巡检司

18.(2021·福建泉州·七年级期中)元朝在驿道上隔一段距离就设有“急递铺”。铺卒在接到紧急公文后,骑快马日夜兼程传到下一个急递铺,直到送达收地。当时规定一昼夜要传递400里。这反映了元朝( )

A.疆域辽阔统一 B.中央集权衰落 C.重视科技创新 D.海外贸易发达

19.(2021·福建三明·七年级期中)“元起朔方,固已崇尚释教(注:佛教),及得西域,世祖以其地广而险远…思有以因其俗而柔其人,乃郡县土番之地,设官分职,而领之于帝师。”这里的“官”隶属于( )

A.理藩院 B.中书省 C.宣政院 D.行中书省

20.(2021·福建莆田·七年级期中)中国历史上第一个由少数民族建立起来的全国性的统一的封建政权是

A.元朝 B.秦朝 C.夏朝 D.隋朝

21.(2021·福建·厦门市湖滨中学七年级期中)据史料记载我国古代某一制度:“有诸侯之镇,而无诸侯之权”、“都省握天下之机,十省分天下之治”。据此判断这一制度是( )

A.行省制 B.郡县制 C.分封制 D.科举制

22.(2021·福建·三明北大附属实验学校七年级期中)《哈佛中国史》中说:“蒙古人将原来的金、宋两朝的领土分为九个行政单位,另外还有三个涵盖了大草原及同纬度的北方地区。元朝统治的核心区域是北京及其周边……其余的领土被分为八个区域……对这“八个区域”进行管辖的是

A.侯国 B.郡县 C.九州 D.行省

23.(2021·福建龙岩·七年级期中)下列关于元朝的表述,错误的是

A.中国历史上第一个由少数民族建立的统一的王朝 B.元朝的版图是中国历史上最大的

C.元朝的统治没有实行中央集权制度 D.元朝是中国历史上民族融合的重要阶段

24.(2021·福建·福州立志中学七年级期中)我国至今一直延用的县、省级行政机构,最早推行全国分别是在

A.秦朝、元朝 B.夏朝、唐朝 C.商朝、汉朝 D.西周、宋朝

25.(2021·福建·福州立志中学七年级期中)洁白的哈达、浓香的青稞酒、雄伟的布达拉宫……这就是美丽的西藏。西藏正式成为中央政府直接管辖的行政区域的标志是

A.安西都护府的设置 B.中书省的确立 C.宣政院的设立 D.澎湖巡检司的设置

26.(2021·福建·福州立志中学七年级期中)元朝时,民族关系有了新的发展,主要表现在

A.采取说汉语、用汉姓等汉化政策 B.杂居、通婚

C.形成了新的民族—回族 D.经济往来频繁

27.(2021·福建·厦门市湖滨中学七年级期中)下列选项能准确概括从宋到元的历史发展趋势的是( )

A.繁荣与开放 B.分裂走向统一 C.文明初露曙光 D.封建国家陷入危机

28.(2021·福建·厦门市湖滨中学七年级期中)宋辽夏金元时期是我国历史上的民族大融合时期,各民族的文化得到了碰撞与交流。阅读材料,完成下列要求。

材料一 唐太宗说:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一”。“盖恩泽洽,则四夷可使如一家;猜忌多,则骨肉不免仇敌。”

——《贞观政要》

材料二 宋与周边少数民族政权之间战争频繁,屡战不胜,后宋辽议和。“大宋皇命谨制誓书于大契丹皇帝阙下:共遵诚信,虔奉欢盟,每岁以绢二十万匹,银一十万两……送至雄州交割”。此后很长时间,辽宋之间保持着和平局面。和西夏、金也是议和。这使得宋和少数民族政权之间保持了长时间的友好交往。

——《中国历史》七年级下册

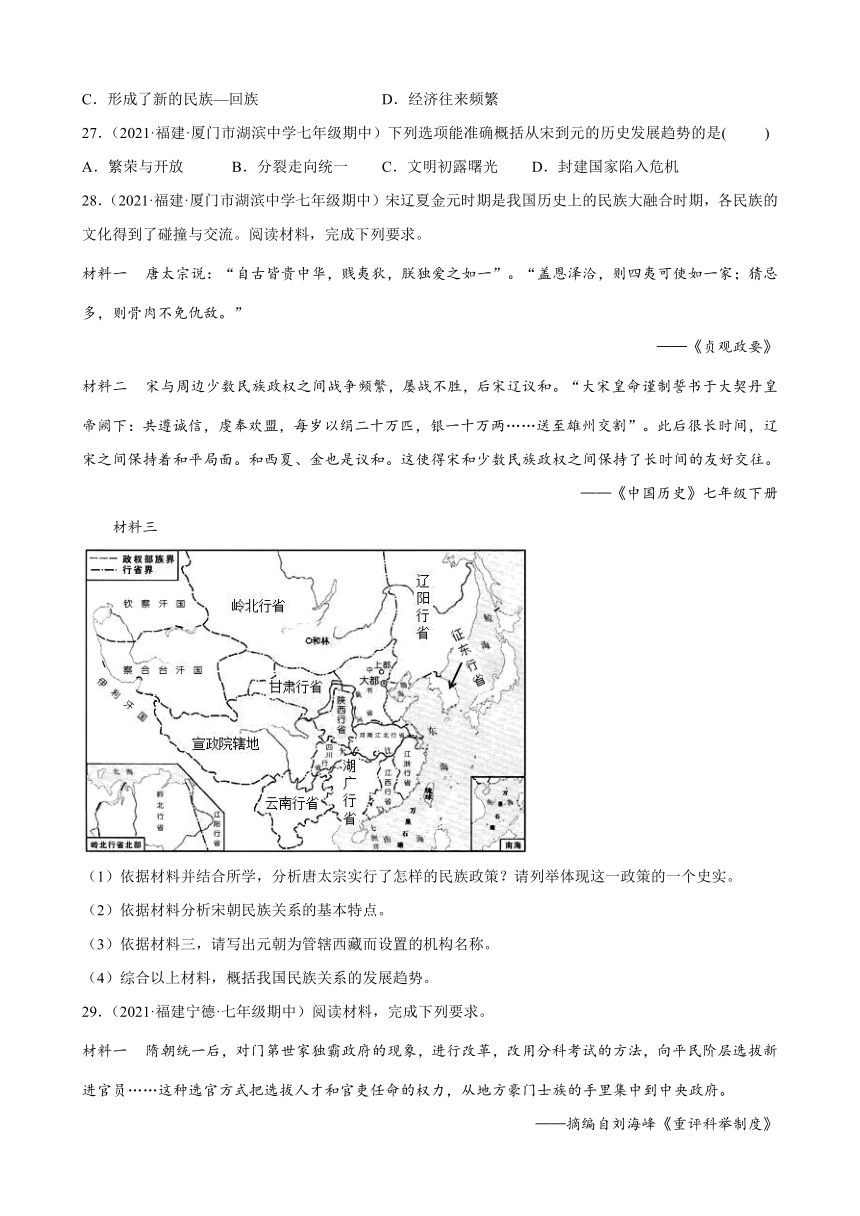

材料三

(1)依据材料并结合所学,分析唐太宗实行了怎样的民族政策?请列举体现这一政策的一个史实。

(2)依据材料分析宋朝民族关系的基本特点。

(3)依据材料三,请写出元朝为管辖西藏而设置的机构名称。

(4)综合以上材料,概括我国民族关系的发展趋势。

29.(2021·福建宁德·七年级期中)阅读材料,完成下列要求。

材料一 隋朝统一后,对门第世家独霸政府的现象,进行改革,改用分科考试的方法,向平民阶层选拔新进官员……这种选官方式把选拔人才和官吏任命的权力,从地方豪门士族的手里集中到中央政府。

——摘编自刘海峰《重评科举制度》

材料二 (宋初)始置诸州通判,以分知州权力。太祖革新唐五代藩镇擅留财富的弊端,始遣官充诸道转运使,以收利权。

——摘编自《宋史·职官志》

材料三 元朝的疆域“北逾阴山,西及流沙,东尽辽东,南越海表”“汉唐极盛之际不及焉”。

——摘编自《元史·地理志》

(1)根据材料一,指出隋唐时期的选官制度。并结合所学知识,分析这种选官方式的进步意义。

(2)根据材料二,指出宋初设置通判的目的。依据材料及所学知识,概括宋朝设置转运使的作用。

(3)根据材料三,概括元朝疆域的特点。结合所学知识,指出元朝为加强对地方的管辖,推行的地方行政制度。

(4)综合上述材料,归纳材料共同探究的主题。

30.(2021·福建南平·七年级期中)阅读下列材料,回答问题:

材料一 北宋与辽、西夏政权并立,相互之间,时有冲突。但是,1005年北宋和辽双方订立和议,辽朝撒军,宋给辽岁币,此后很长时间,双方保持着和平局面;1044年北宋与西夏订立“宋夏和议”,元昊向宋称臣,宋给西夏岁币,宋夏边界贸易兴旺,推动了经济的恢复和发展。

——摘编自张岂之《中国历史》

材料二 五千年中华文明发展史也是各民族交往交流交融的历史,其中共有五次民族大迁徙、大互动、大融合。……第三次是从魏晋南北朝到隋唐时期。北方少数民族与中原汉族融合,南方少数民族与南迁的中原汉族融合,形成了全国范围的民族大融合。第四次是五代十国至辽宋金元时期。北方的契丹、女真、党项等少数民族大量进入中原,与当地汉族融为一体;中原的部分汉族因战乱再次南迁,壮大了南方的汉族群体……。各民族交往交流交融是我国历史上民族关系发展的主流。每一次融合之后,无论是少数民族还是汉族,都展现出新的面貌和新的姿态。

——摘编自何星亮《人民日报》(2017年07月28日07版)

材料三加强各民族交往交流交融,促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起,共同团结奋斗、共同繁荣发展。

——摘自习近平总书记在党的十九大报告讲话

(1)根据材料一指出“宋辽和议”的具体名称。根据材料并结合所学知识归纳“宋辽和议”与“宋夏和议”影响的共同点。

(2)根据材料二指出我国历史上民族关系发展的主流。根据材料并结合所学知识分析第三次和第四次民族大迁徙给南方发展带来的共同作用。

(3)综合以上材料结合所学知识,概括我们应当采取的民族原则。

31.(2021·福建莆田·七年级期中)阅读材料,回答下列问题。

材料一 北宋轻武有其社会历史原因,重文也有其社会历史原因。宋初的当务之急,不在对外战争,而在整顿内政。要整顿内政,就必须一反五代武治的纷乱状态,实行文治、吏治。而要文治,必然要起用大量文人,这就渐渐形成了宋朝的“重文”。

——顾全芳《重评北宋重文轻武的历史作用》

材料二 行省是元代开始设置的一级行政区划。元朝大政委于中书省,今冀、晋、鲁、内蒙及河南的黄河以北地区称“腹里”,由中书省直辖。中书省也称都省,为全国行政中枢,总领各行省,又兼辖腹里。

——《史学集刊》

材料三 宣政院印戳

(1)根据材料一归纳北宋时期为了巩固统治,实行的基本治国政策。

(2)根据材料二指出元朝为巩固国家统一,实行的制度。根据所学,归纳在元朝的国家治理体系中,中书省的职能;根据所学,指出元朝在中央设置负责监察事务的机构名称。

(3)根据材料三并结合所学,指出宣政院有效管理的地区。概括这在中国的国家发展和民族关系发展史的重要意义。

32.(2021·福建龙岩·七年级期中)阅读材料,完成下列要求。

材料一 唐朝采用了通婚和亲来巩固和发展民族友好。李世民在位的二十三年中,嫁给少数民族上层人士的唐公主、宗室皇亲之女就有六人。

——赵昌《略论贞观时期的民族政策》

材料二 辽、宋、西夏、金等政权的并立

政权名称 民族 建立时间 都城

辽 契丹族 10世纪初 上京

北宋 汉族 960年 东京

西夏 党项族 11世纪前期 兴庆

金 女真族 12世纪初 会宁

南宋 汉族 1127年 临安

材料三 元朝的统一给各族人民相互交往和学习提供了有利的环境。蒙古等族人民成批迁往内地,汉族人也大量来到边疆,契丹、女真等族人民早已进入黄河流域,各族人民杂居相处,互通婚姻,逐渐融合。当时,许多阿拉伯人、波斯人迁入中国,同维吾尔、蒙、汉等民族逐步融合,形成一个新的民族。——北师大版初中历史教材(七下)

(1)依据材料一,指出唐太宗李世民巩固和发展民族友好的方式。

(2)结合材料二和所学的知识分析两宋时期的民族关系。

(3)材料三中“形成一个新的民族”是哪一民族?结合材料和所学的知识归纳元朝时期我国民族关系发展的特点。

(4)结合上述材料和所学知识谈谈对我国统一多民族国家形成和发展的认识。

33.(2021·福建莆田·七年级期中)阅读材料,回答下列问题。

材料一:……惜秦皇汉武,略输文采;唐宗宋祖,稍逊风骚。一代天骄,成吉思汗,只识弯弓射大雕。俱往矣,数风流人物,还看今朝。

——毛泽东《沁园春·雪》

(1)材料一中“唐宗宋祖”分别指的是谁?“成吉思汗”的历史功绩是什么?

材料二:若元(元朝),则起朔漠,并西域,平西夏,灭女真,臣高丽,定南诏,遂下江南,而天下为一,故其地北逾阴山,西极流沙,东尽辽左,南越海表。元东南所至不下汉,唐,而西北则过之,有难以里数限者矣。

——《元史》

(2)元朝为了加强对全国的统治,在中央设立了什么机构负责掌管全国的行政事务

(3)元朝分别设立什么机构管辖西藏、台湾、西域

(4)元的统一促进民族交融,形成哪一新民族?

34.(2021·福建龙岩·七年级期中)阅读材料,完成下列要求。

【材料】

为实现国家的长治久安,唐太宗积极创立和完善了各项政治制度和法规。他进行了分权制度的初步尝试,从隋朝开始的三省六部发展到贞观王朝时三省职权划分明确,相互牵制,李世民的政令也要由门下省“副署”生效,从而有效地避免了皇权的独断性和随意性。极大地提高了中央政府的效率,成为“贞观之治”出现的一大制度保障。他还改革科举考试制度,增加科举考试科目,鼓励士人报考,进士科逐渐成为最重要的科目。在经济上,推行轻徭薄赋、劝课农桑的政策,减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产。在位20多年,经济繁荣,政治清明,开创了唐朝“贞观之治”盛世局面。

——改编自高峰《唐太家的治世之道》等

(1)指出开创“贞观之治”盛世局面的皇帝。

(2)阅读以上材料,围绕其主题提炼一个观点,根据材料并结合所学知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,条理清楚。)

35.(2021·福建宁德·七年级期中)阅读材料,完成下列要求。

材料 有史以来,能成就“盛世”的王朝屈指可数,而唐代却出现两度盛世,这既与两位君主的英明密不可分,同时又与制度因素密切相关。唐朝基本沿用了隋代的创制,完善了三省六部制,保障了国家权力的规范与有序执行,避免了帝王独断专行及重大决策失误;官员选拔升迁制度的进一步完善,保证了官员队伍的素质;改进府兵制,保证了军事强大。总之,唐代的兴盛乃是制度所成就。当然,好制度需要人设计,更需要人执行。

——摘编自陈良《略谈唐代兴盛的制度原因》

(1)根据材料,写出唐朝的鼎盛时期。

(2)阅读以上材料,围绕其主题提炼一个观点,并结合材料和所学知识,运用中国古代史知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,逻辑清晰)

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【解析】

根据材料,结合所学知识可知:宣政院是元朝统治中国时期设立的一个直属中央政府管辖的国家机构,负责掌管全国佛教事宜并统辖吐蕃(今西藏)地区的军政事务。故选项B符合题意;西域都护是西汉设置的,故选项A不符合题意;澎湖巡检司是元明时期设置于澎湖群岛的官署,故选项C不符合题意;伊犁将军是清朝乾隆帝平定准部和回部之后设立的新疆地区名义上的最高军政长官,故选项D不符合题意。故答案为B。

2.B

【解析】

本题考查的是有关文天祥的史实。根据题干信息结合所学知识可知,“人生自古谁无死,留取丹心照汉汗青”。这是流传至今的千古名句,这句诗的作者是文天祥。故选B。

3.D

【解析】

依据题干信息“我国省级行政区的设立”,结合所学知识可知,元代疆域辽阔,战争频繁,为了便于管理,元朝创立行省制度,是秦朝以来郡县制度的发展,也是我国历史上政治制度和地方行政区域划分制度的一次重大改革。只有选项D符合题意,故选D。

4.C

【解析】

依据课本所学,由于元朝疆域广大,为了有效实行控制地方,元统治者在地方设置行中书省,简称行省或者省,由中央委派官员管理,元朝的行省制度,对后世有着深远影响。A项是秦朝时期在地方实行的制度;B项是西周时期实行的制度;D项是隋唐时期实行的制度。故选C项。

5.C

【解析】

根据所学知识可知,唐朝以来,有不少信仰伊斯兰教的波斯人、阿拉伯人在我国一些地方定居,元朝时又有大批迁入中国,他们同汉、蒙等各族长期杂居相处,互通婚姻,逐渐融合,形成了一个新的民族—回族,所以C项符合题意,藏族,是青藏高原的原住民,所以A项不符合题意;清顺治元年(1644年),清军入关,逐步统一全国,从此开始了满族贵族对全国的统治,所以B项不符合题意;白族是中国第15大少数民族,主要分布在云南、贵州、湖南等省,其中以云南省的白族人口最多,主要聚居在云南省大理白族自治州,所以D项不符合题意。故本题答案为C。

6.D

【解析】

根据“由少数民族建立的第一个统一全国政权”结合所学知识可知,1271年,蒙古族的忽必烈建立了元朝,1279年统一了中国,这是第一个统一全国的少数民族政权,D符合题意,ABC不符合题意,故选择D。

7.C

【解析】

根据所学知识可知,元朝时期设置了宣政院,专门管理藏族地区事务,标志着西藏正式成为我国中央政府管辖的行政区域。A项市舶司是管理海外贸易的机构;B项是中央机构;D项是清朝时期在西藏设置的机构。符合题意的是C项,故选C。

8.C

【解析】

试题分析:结合所学知识,元朝在中央设宣政院负责掌管全国佛教事宜并直接统辖西藏,从此西藏正式成为中央直接管辖下的一个地方行政区域,故C符合题意。故选C。

9.C

【解析】

结合所学知识可知,元朝时,有许多信仰伊斯兰教的波斯人、阿拉伯人迁入中国,他们同汉、蒙等族互相融合,形成一个新的民族,即回族。选项C符合题意;选项ABD不符合题意,故选C。

10.D

【解析】

结合所学知识可知,元朝实行行省制度,在历史上影响深远。故D符合题意。西周实行分封制,故A不符合题意。秦朝实行郡县制,故B不符合题意。三省六部制在隋唐时期实行,故C不符合题意。故选D。

【点睛】

解答本题的关键是熟悉中国古代政治制度的变迁。

11.A

【解析】

元朝设宣政院直接统辖西藏。西藏正式成为中央直接管辖下的一个地方行政区域。故A符合题意;宣政院管辖的地区与云南无关,排除B;元朝时设置澎湖巡检司管辖台湾地区,排除C;元朝设置的管辖新疆的机构是北庭都元帅府,排除D。故选A。

【点睛】

解答本题的关键是识记元朝加强对边疆地区管辖所采取的措施。

12.D

【解析】

根据所学知识可知,元朝疆域空前辽阔。为对全国实行有效的统治,元世祖在中央设中书省,地方设行中书省,简称“行省”,在历史上影响深远。我国省级行政区的设立,始于元朝。因此,这一制度是行省制度,故D项正确;西周实行分封制,商鞅变法建立县制,秦朝实行郡县制,均与题干”元朝“不符,排除ABC项。故选D项。

13.B

【解析】

元朝统一,推动了民族融合高潮的出现,元朝时许多汉族人到边疆,同边疆各族共同开发边疆地区,因此B项正确;A项与材料表述不符,排除;CD两项并非根本原因,因此排除。

14.A

【解析】

依据所学知识可知,元政府为加强对西藏的管辖,元政府在中央设宣政院,负责管理藏族地区的行政事务,西藏成为元朝正式的行政区。因此,本题正确的选项是A。

15.A

【解析】

根据所学知识可知,西夏在1227年被蒙古族所灭,金在1234年被蒙古族所灭,A符合题意。辽、北宋是被金所灭,所以BCD不符合题意,故选择A。

16.C

【解析】

根据所学知识可知,元朝时期设置了宣政院,加强对西藏的管辖,故C正确。西域都护是加强对新疆的管辖,故排除A项。文成公主入藏的时候,还没有对西藏进行有效管辖,故排除B项。设置驻藏大臣时,西藏已经是我国领土,故排除D项。故选C。

17.A

【解析】

根据所学知识,元朝在澎湖岛设置了澎湖巡检司,负责管辖澎湖和琉球。这是历史上中央政府首次在台湾地区正式建立的行政机构,A符合题意; 1684年设置台湾府,不是首次在台湾地区正式建立的行政机构,排除B;澎湖巡检司是历史上中央政府首次在台湾地区正式建立的行政机构,不是琉球巡检司,排除C;澎湖巡检司是历史上中央政府首次在台湾地区正式建立的行政机构,不是台湾巡检司,排除D;综上所述BCD都不符合题意;故选A。

18.A

【解析】

由题干中的“铺卒在接到紧急公文后,骑快马日夜兼程 传到下一个急递铺,直到送达收地。当时规定一昼夜要传递400里”这反映了元朝疆域辽阔统一,元朝的版图是我国历史上最大的,故A项符合题意;题干中不能体现中央集权衰落,故B项不符合题意;题干未说明科技创新,故C项不符合题意;题干中未涉及海外贸易的内容,故D项不符合题意。故选A。

19.C

【解析】

根据题干信息“元起朔方……及得西域,世祖以其地广而险远……思有以因其俗而柔其人,乃郡县土番之地,设官分职,而领之于帝师”可知,元朝的西域主要指西藏地区。元朝设置宣政院管辖西藏地区,宣政院的设置,标志着从元朝开始,西藏正式成为中央直接管辖下的一个地方行政区域,C正确;理藩院是清朝政府统治蒙古、回部及西藏等少数民族的最高权力机构,排除A;元朝设御史台负责监察事务,故A不合题意;元朝在中央设中书省,掌管全国行政事务,下设六部,分管各项事务,排除B;行中书省是元朝开始实施的直属中央政府管辖的一级行政区,民间简称"行省"或"省",排除D。故选C。

20.A

【解析】

依据所学可知,1260年,成吉思汗之孙忽必烈继承蒙古汗位。1271年,忽必烈改国号为元,建立元朝。1272年,定都燕京,成为大都。元世祖就是忽必烈,于1276年灭亡南宋,1279年灭南宋抗元势力完成统一。而秦朝、隋朝、统一全国,但它是汉族政权,夏朝是中国历史上的第一个奴隶制王朝,不是全国性的统一的封建政权。由此判断,蒙古族建立的元朝,是中国历史上第一个由少数民族建立的统一的封建政权,A项符合题意;综上所述BCD三项均不符合题意,排除。故选A。

21.A

【解析】

元朝疆域广阔,为了管理辽阔的疆土,在地方上实行行省制度。因此,依据材料一“十省分天下之治”可知是元朝的行省制,A项正确;郡县制不符合材料中“十省分天下之治”的信息,排除B项;分封制是把土地和土地上人民一起分给诸侯王,排除C项;科举制是选官制度,不符合材料中地方制度的信息,排除D项。故选A项。

22.D

【解析】

根据题干中“元朝统治的核心区域是北京及其周边……其余的领土被分为八个区域…”结合所学知识,元朝幅员辽阔,元朝对地方管理实行的是行省制度, D符合题意;元朝时,对地方管理实行行省制度,而不是侯国,A不符合题意;秦朝对地方管理实行郡县制,B不符合题意;传说中禹把全国分为“九州”,C不符合题意;综上所述ABC不符合题意,故选D 。

23.C

【解析】

依据所学可知,元朝是蒙古族建立的政权,是我国历史上第一个由少数民族建立的统一的王朝;元朝的疆域辽阔,超过历史上的所有朝代,因此元朝的版图是中国历史上最大的;元朝实行了统一,境内大规模的人口流动,促进了民族融合,是中国历史上民族融合的重要阶段;而在元朝建立后,忽必烈在汉族知识分子的帮助下,参照中原历代王朝的统治方式,逐步确立了君主专制的中央集权制度,所以关于元朝的表述错误的是C,C项符合题意;而ABD三项均表述正确,但不符合题意,排除。故选C。

24.A

【解析】

结合所学内容可知,秦朝统一后在全国推行郡县制;元朝建立后在地方实行行省制,所以我国至今一直延用的县、省级行政机构,最早推行全国分别是在秦朝和元朝,A项正确;夏朝、商朝和西周时期都没有推行郡县制,排除BCD项。故选A项。

25.C

【解析】

元朝建立后,对西藏行使行政管理权,在这一地区设立宣尉使司都元帅府,由宣政院直接统辖,掌管西藏的军民各项事务,C项正确;安西都护府是为了加强对西域的管辖,中书省属于中央中枢机构,澎湖巡检司管辖的琉球、台湾地区,排除ABD项。故选C项。

26.C

【解析】

元代国家统一,民族交融,各民族经过长期的杂居相处,互通婚姻,逐渐形成一个新的民族—回族,C项正确;采取说汉语、用汉姓等汉化政策是在北魏的孝文帝改革中就出现了,排除A项;杂居、通婚和经济往来频繁都是在元朝之前的民族关系中就存在的,排除BD项。故选C项。

27.B

【解析】

依据已学知识可知宋朝是我国历史上的政权并立时期,是分裂的时期。元朝建立后统一了全国,促进了民族融合。从宋到元的历史发展趋势的是分裂走向统一,故应选B项。

28.(1)政策:开明的民族政策。史实:文成公主入藏,促进了唐与吐蕃的友好关系。

(2)特点:宋朝民族关系有战也有和,和平占主流。

(3)机构名称:宣政院。

(4)趋势:我国是一个多民族的国家,各民族在历史发展中,不断交融,共同发展。

【解析】

(1)政策:根据材料一自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一”“盖恩泽洽,则四夷可使如一家”等信息可知,唐太宗实行开明的民族政策。史实:结合所学知识,从文成公主入藏、唐太宗被称为“天可汗”等史实中任举一例即可。

(2)特点:根据材料二“宋与周边少数民族政权之间战争频繁”“这使得宋和少数民族政权之间保持了长时间的友好交往。”等信息可知,宋朝民族关系有战有和,但和平占主流。

(3)机构名称:根据材料三地图上西藏地区“宣政院辖地”这一信息可知,元朝设置的管辖西藏的机构是宣政院。

(4)趋势:根据材料中唐、宋、元的民族关系相关信息并结合所学知识可知,我国是一个多民族的国家,各民族在历史发展中不断交融、共同发展。

29.(1)选官制度:科举制

进步意义:加强中央对地方选官权力的控制,加强中央集权;有利于社会的公平公正;有利于社会读书风气的形成。(任答一点即可。)

(2)目的:分知州权力。

作用:革新唐代以来藩镇擅留地方财赋的弊端;把地方财赋收归中央。

(3)特点:幅员辽阔 制度:行省制度

(4)中央集权的不断加强

【解析】

(1)根据材料一的“隋朝统一后,对门第世家独霸政府的现象,进行改革,改用分科考试的方法,向平民阶层选拔新进官员”可知隋唐时期的选官制度是科举制。隋文帝开始用考试的办法选拔人才的制度;隋炀帝设置进士科,标志着科举制的正式创立。结合所学知识可知,科举制的创立,是中国古代选官制度的一大变革,加强了皇帝在选官和用人上的权力,扩大了官吏选拔的范围,使有才学的人能够由此参政,同时也推动了教育的发展。科举制成为历朝选拔官吏的主要制度,一直维持了1300多年。由此可知,科举制的进步意义是:加强中央对地方选官权力的控制,加强中央集权;有利于社会的公平公正;有利于社会读书风气的形成。

(2)根据材料二的“(宋初)始置诸州通判,以分知州权力。”可知宋初设置通判的目的目的是分知州权力。依据材料二的“太祖革新唐五代藩镇擅留财富的弊端,始遣官充诸道转运使,以收利权。”结合所学知识,可以概括出宋朝设置转运使的作用:革新唐代以来藩镇擅留地方财赋的弊端;把地方财赋收归中央。

(3)根据材料三的“北逾阴山,西及流沙,东尽辽东,南越海表。汉唐极盛之际不及焉”可以概括出元朝疆域的特点是幅员辽阔。结合所学知识可知,元朝为加强对地方的管辖,推行的地方行政制度是行省制度。

(4)综合题干三则材料,隋朝创立科举制,宋朝设通判和转运使,元朝创立行省制,可以归纳出三则材料共同探究的主题是中央集权的不断加强。

30.(1)具体名称:“澶渊之盟”

共同点:加重了北宋人民的负担;结束了双方大规模的战争状态;促进了各民族经济的发展;有利于加强了汉族与少数民族之间的交往(意思相符或相近均可。答对一点给1分,答对2点即可)

(2)主流:各民族交往交流交融;共同作用:北民南迁,带去了先进生产技术与经验,增加了南方的劳动力,促进了南方经济的发展。

(3)民族原则:民族平等、民族团结、各民族共同繁荣。

【解析】

(1)依据材料一“1005年北宋和辽双方订立和议,辽朝撒军,宋给辽岁币”可知,“宋辽和议”的具体名称是“澶渊之盟”;此后很长时间,双方保持着和平局面。据材料“1044年北宋与西夏订立‘宋夏和议’,元昊向宋称臣,宋给西夏岁币,宋夏边界贸易兴旺,推动了经济的恢复和发展”可知,“宋辽和议”与“宋夏和议”影响的共同点:送岁币,加重了北宋人民的负担;结束了双方大规模的战争状态;促进了各民族经济的发展;有利于加强了汉族与少数民族之间的交往

(2)依据材料二“各民族交往交流交融是我国历史上民族关系发展的主流。每一次融合之后,无论是少数民族还是汉族,都展现出新的面貌和新的姿态”可知,我国历史上民族关系发展的主流是各民族交往交流交融;据材料“第三次是从魏晋南北朝到隋唐时期。北方少数民族与中原汉族融合,南方少数民族与南迁的中原汉族融合,形成了全国范围的民族大融合。第四次是五代十国至辽宋金元时期。北方的契丹、女真、党项等少数民族大量进入中原,与当地汉族融为一体”并结合所学可知,第三次和第四次民族大迁徙给南方发展带来的共同作用是北民南迁,带去了先进生产技术与经验,增加了南方的劳动力,促进了南方经济的发展。

(3)综合以上材料并结合所学知识概括可知,我们应当采取的民族原则是民族平等、民族团结、各民族共同繁荣。

31.(1)重文轻武政策。

(2)行省制度;掌管全国的行政事务;御史台。

(3)西藏;从此中央政府对西藏正式形式行政管辖,促进了统一多民族国家的巩固个发展。

【解析】

(1)根据材料二“北宋轻武有其社会历史原因,重文也有其社会历史原因。……”可知北宋时期为了巩固统治,实行的重文轻武政策。

(2)根据材料“行省是元代开始设置的一级行政区划。……”可知元朝为巩固国家统一,实行行省制度;在中央,由中书省掌管全国的行政事务,下设吏、户、礼、兵、刑、工六部,分管各项事物;设御史台负责监察事务。

(3)根据材料三“宣政院印戳”结合所学知识,元朝设立宣政院,专门管理西藏地区的事物;从此中央政府对西藏正式形式行政管辖,促进了统一多民族国家的巩固个发展。

32.(1)通婚和亲。

(2)各民族矛盾突出(或民族政权并立,民族间交战不断);各民族经济文化交流加强,趋向融合。

(3)回族;民族融合。

(4)各民族对我国统一多民族国家的形成与发展都作出了重要贡献。(或民族团结、民族友好一直是我国古代民族关系发展的主流)

【解析】

(1)根据材料一中的“唐朝采用了通婚和亲来巩固和发展民族友好”可得出“唐太宗李世民巩固和发展民族友好的方式是通婚和亲”

(2)根据材料二的图可看出辽、宋、西夏、金等政权的并立,结合所学知识,两宋时期,多元文化碰撞交融,民族政权并立,所以两宋时期的民族关系表现为各民族矛盾突出,民族政权并立,民族间交战不断;各民族经济文化交流加强,趋向融合。

(3)根据材料三中的“许多阿拉伯人、波斯人迁入中国,同维吾尔、蒙、汉等民族逐步融合,形成一个新的民族”并结合所学知识可得出“形成一个新的民族是回族”;根据材料三中的“各族人民杂居相处,互通婚姻,逐渐融合”并结合所学知识可得出“元朝时期我国民族关系发展的特点是民族融合”

(4)结合所学知识,国家统一和民族融合是中国历史发展的主流,统一的多民族是由各族人民共同缔造的,各族人民对中华文明的发展作出了重要贡献

33.(1)唐太宗、宋太祖;统一蒙古草原,建立蒙古政权。

(2)中书省

(3)西藏:宣政院,台湾:澎湖巡检司,西域:北庭都元帅府

(4)回族

【解析】

(1)依据材料一“惜秦皇汉武,略输文采;唐宗宋祖,稍逊风骚。一代天骄成吉思汗,只识弯弓射大雕”并结合所学可知,毛泽东诗中“唐宗”是唐太宗李世民,“宋祖”指宋太祖赵匡胤。1206年,蒙古族杰出首领铁木真统一蒙古各部,建立了蒙古政权,被尊称为“成吉思汗”。

(2)结合所学可知,元朝为了加强对全国的统治,在中央设立了中书省负责掌管全国的行政事务,下设吏、户、礼、兵、刑、工六部,分管各项政务。

(3)结合所学可知,在东南地区,元朝在澎湖岛设置了澎湖巡检司,负责管辖澎湖和琉球,这是历史上中央王朝首次在台湾地区正式建立的行政机构。在西南地区,元朝对西藏地区行使行政管理权,将这地区划为一个单独的行政区,由宣政院直接统辖,掌管西藏的军民各项事务。元朝还设置北庭都元帅府等机构管理西域的军政事务,加强了对西域的管辖。

(4)结合所学可知,唐朝以来,有不少信仰伊斯兰教的波斯人、阿拉伯人在我国一些地方定居,元朝时又有大批迁入中国,他们同汉、蒙、畏兀儿等各族长期杂居通婚,到元朝时逐渐形成一个新的民族--回族。元朝境内大规模的人口流动,促进了各族经济、文化的发展与融合。

34.(1)唐太宗

(2)示例一:观点:制度完善是社会经济发展的前提与重要保障。

论述:唐太宗统治时期,在政治上实行三省六部制和科举制,继续完善中央集权制,采取了发展经济的有力措施,促进封建经济繁荣发展,出现了“贞观之治”的治世局面,我国封建社会进入繁荣时期。元朝统一后,结束了我国历史上较长时期的分裂割据局面,通过行省制度管辖辽阔的疆域,并加强对边疆地区台湾和西藏的管理,为统一多民族国家的进一步发展奠定了基础。所以,制度的不断完善保证并推动了社会经济的持续发展。

示例二:观点:杰出人物推动了历史的发展。

论述:唐朝时期,唐太宗与唐玄宗任用贤人,鼓励发展生产,注意整顿吏治,重视发展文化教育事业,先后出现了“贞观之治”与“开元盛世”的盛世局面,进入我国封建社会的繁荣时期。秦始皇创立的君主专制中央集权制在我国古代沿用了两千多年,郡县制开创了我国历代王朝地方行政的基本模式,巩固统一采取的统一文字、货币、度量衡等措施,有利于统一多民族国家的形成与文化经济的发展。

【解析】

(1) 依据题干“唐太宗位20多年,经济繁荣,政治清明,开创了唐朝“贞观之治”盛世局面。“从而得出正确的答案为唐太宗。

(2) 依据题干和结合所学知识,从而得出正确的答案为示例一:观点:制度完善是社会经济发展的前提与重要保障。

论述:唐太宗统治时期,政治上,进一步完善三省六部制,明确中央机构的职权及决策程序;

制定法律,减省刑罚;增加科举考试科目,鼓励士人报考,进士科逐渐成为最重要的科目;

在经济上实行均田制和租庸调制,采取了发展经济的有力措施,促进封建经济繁荣发展,出现了“贞观之治”的治世局面,我国封建社会进入繁荣时期。元朝统一后,结束了我国历史上较长时期的分裂割据局面,通过行省制度管辖辽阔的疆域,在东南地区,设置澎湖巡检司,负责管辖澎湖和琉球,这是历史上中央王朝首次在台湾地区正式建立的行政机构。将西藏划为单独的行政区,由宣政院直接管辖,掌管西藏的军民各项事务。为统一多民族国家的进一步发展奠定了基础。所以,制度的不断完善保证并推动了社会经济的持续发展。

依据题干和结合所学知识,从而得出正确的答案为示例二:观点:杰出人物推动了历史的发展。

论述:唐朝时期,唐太宗广纳贤才,知人善任。房玄龄、杜如晦是贞观年间的著名宰相。唐玄宗重用贤能,出现贤相姚崇和宋璟。经济上,减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产。严格考查各级官吏的政绩。重视发展文化教育事业,编修经籍。先后出现了“贞观之治”与“开元盛世”的盛世局面,进入我国封建社会的繁荣时期。秦始皇创立的君主专制中央集权制在我国古代沿用了两千多年,规定最高统治者称皇帝,总揽全国一切军政大权;中央设丞相、太尉、御史大夫,分管行政、军事和监察;在地方上推行郡县制。郡县制开创了我国历代王朝地方行政的基本模式,巩固统一采取的统一文字、货币、度量衡等措施,把小篆作为全国的规范文字;以圆形方孔半两钱为全国统一货币;并对尺寸、升斗、斤两作出整齐划一的规定。有利于统一多民族国家的形成与文化经济的发展。

35.(1)开元盛世

(2)[答案示例]观点1:制度的完善是社会经济发展的重要保障。

论述:在沿用隋朝制度的基础上,唐朝在政治上实行三省六部制和科举制,继续完善中央集权制,封建经济繁荣发展,民族关系融洽,先后出现了“贞观之治”和“开元盛世”的治世局面,统一的多民族国家持续发展,进入我国封建社会的繁荣时期。元朝的统一,结束了我国历史上较长时期的分裂割据局面,通过改革地方行政制度,开创行省制管辖辽阔的疆域,为统一多民族国家的发展、经济的繁荣提供了重要保障。综上所述,制度的不断完善推动了社会经济的持续发展。

观点2:杰出人物推动历史的发展。

论述:唐朝时期,唐太宗和唐玄宗前期勤于政事,完善制度,重视发展生产,使唐朝先后出现“贞观之治”和“开元盛世”的盛世局面。西汉时期的汉武帝励精图治,在政治、经济、军事、思想等方面加强了中央集权,巩固统一多民族的国家,实现大一统的局面,使西汉王朝进入繁盛时期。综上所述,杰出人物顺应时代需要,推行有效措施,推动社会的进步和历史的发展。

【解析】

(1)根据材料的“唐代却出现两度盛世,这既与两位君主的英明密不可分,同时又与制度因素密切相关。”结合所学知识可知,唐朝的鼎盛时期是开元盛世。唐玄宗统治前期,政治稳定,经济繁荣,国库充盈,民众生活安定,唐朝的国力达到前所未有的强大,进入了鼎盛时期,历史上称为“开元盛世”。

(2)本题答案不唯一,依据材料的主题提炼一个观点,然后结合材料和所学知识,运用中国古代史中与观点相关的知识加以论述,最后得出结论,证明观点的正确性即可。如依据题干材料的“而唐代却出现两度盛世,这既与两位君主的英明密不可分,同时又与制度因素密切相关。”可以提炼观点:制度的完善是社会经济发展的重要保障。论述过程:结合唐朝在政治上沿用并完善隋朝的三省六部制和科举制,继续完善中央集权制,以及经济的繁荣发展,民族关系的融洽,“贞观之治”和“开元盛世”的治世局面的出现。元朝统一后,改革地方行政制度,开创行省制管辖辽阔的疆域,为统一多民族国家的发展、经济的繁荣提供了重要保障等史实进行论述。最后得出结论:制度的不断完善推动了社会经济的持续发展。

答案第1页,共2页

1.(2021·福建·三明北大附属实验学校七年级期中)元朝时期掌管西藏军民事务的机构是( )

A.西域都护 B.宣政院 C.澎湖巡检司 D.伊犁将军

2.(2021·福建·三明北大附属实验学校七年级期中)若想欣赏“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”一诗的全文,需要查阅下列哪位人物的诗作

A.李白

B.文天祥

C.岳飞

D.辛弃疾

3.(2021·福建南平·七年级期中)我国省级行政区的设立,始于( )

A.尧舜时的禅让制 B.西周的分封制

C.秦朝的郡县制 D.元朝的行省制

4.(2021·福建莆田·七年级期中)元朝建立了幅员空前辽阔的多民族国家,开创了中国历史上第三次大一统局面。为了对地方进行有效管辖和统治,它开创的对后世影响深远的地方行政制度是

A.郡县制 B.分封制

C.行省制 D.三省六部制

5.(2021·福建泉州·七年级期中)元朝时期,许多信仰伊斯兰教的阿拉伯人、波斯人同汉、蒙、维吾尔等民族,长期杂居相处,互通婚姻,逐渐融合,形成了一个新的民族。这个民族是( )

A.藏族 B.满族 C.回族 D.白族

6.(2021·福建·福州立志中学七年级期中)我国的历史是由整个中华民族共同创造的。在其发展长河中,出现了许多由少数民族建立的政权,其中第一个统一全国的政权是由哪个少数民族建立的

A.契丹族

B.女真族

C.党项族

D.蒙古族

7.(2021·福建南平·七年级期中)洁白的哈达、浓香的青稞酒、雄伟的布达拉宫……这就是美丽的西藏。西藏正式成为中央政府直接管辖的行政区域的标志是( )

A.市舶司的设置 B.中书省的确立 C.宣政院的设立 D.驻藏大臣的设置

8.(2021·福建三明·七年级期中)西藏是中国神圣领土不可分割的一部分,将西藏置于中央政府直接管辖之下开始于

A.汉朝

B.唐朝

C.元朝

D.明朝

9.(2021·福建南平·七年级期中)“五十六个民族,五十六枝花,五十六个兄弟姐妹是一家”元朝时形成的一个新的民族( )

A.藏族 B.维吾尔族 C.回族 D.满族

10.(2021·福建龙岩·七年级期中)元朝时,推行有利于多民族国家发展并对后世产生深远影响的政治制度是

A.分封制 B.郡县制 C.三省六部制 D.行省制度

11.(2021·福建龙岩·七年级期中)元朝时设置宣政院管辖的地区是( )

A.西藏 B.云南 C.台湾 D.新疆

12.(2021·福建福州·七年级期中)元朝建立的行政区划与管理制度在历史上影响深远,一直沿用至今,这一制度是

A.分封制 B.县制 C.郡县制 D.行省制度

13.(2021·福建福州·七年级期中)元朝时,我国民族交融最根本的原因是

A.统治阶级推行民族压迫政策 B.元朝完成了国家统一

C.元朝经济的繁荣 D.元朝各民族间的战争

14.(2021·福建龙岩·七年级期中)西藏在元代正式纳入中国版图,元朝专门设置哪一机构加强对它的管辖( )

A.宣政院 B.伊犁将军 C.驻藏大臣 D.澎湖巡检司

15.(2021·福建福州·七年级期中)下列哪些政权是被蒙古灭亡的

A.西夏和金

B.金和辽

C.北宋和南宋

D.北宋和辽

16.(2021·福建泉州·七年级期中)2019年3月28日,庆祝西藏民主改革60周年犬会在拉萨布达拉宫广场举行。今西藏地区正式纳入中国版图的标志是

A.西汉时设西域都护 B.唐朝时文成公主入藏

C.元朝时设立宣政院 D.清政府设立驻藏大臣

17.(2021·福建龙岩·七年级期中)历史上中央王朝首次在台湾地区正式建立的行政机构是

A.澎湖巡检司 B.台湾府 C.琉球巡检司 D.台湾巡检司

18.(2021·福建泉州·七年级期中)元朝在驿道上隔一段距离就设有“急递铺”。铺卒在接到紧急公文后,骑快马日夜兼程传到下一个急递铺,直到送达收地。当时规定一昼夜要传递400里。这反映了元朝( )

A.疆域辽阔统一 B.中央集权衰落 C.重视科技创新 D.海外贸易发达

19.(2021·福建三明·七年级期中)“元起朔方,固已崇尚释教(注:佛教),及得西域,世祖以其地广而险远…思有以因其俗而柔其人,乃郡县土番之地,设官分职,而领之于帝师。”这里的“官”隶属于( )

A.理藩院 B.中书省 C.宣政院 D.行中书省

20.(2021·福建莆田·七年级期中)中国历史上第一个由少数民族建立起来的全国性的统一的封建政权是

A.元朝 B.秦朝 C.夏朝 D.隋朝

21.(2021·福建·厦门市湖滨中学七年级期中)据史料记载我国古代某一制度:“有诸侯之镇,而无诸侯之权”、“都省握天下之机,十省分天下之治”。据此判断这一制度是( )

A.行省制 B.郡县制 C.分封制 D.科举制

22.(2021·福建·三明北大附属实验学校七年级期中)《哈佛中国史》中说:“蒙古人将原来的金、宋两朝的领土分为九个行政单位,另外还有三个涵盖了大草原及同纬度的北方地区。元朝统治的核心区域是北京及其周边……其余的领土被分为八个区域……对这“八个区域”进行管辖的是

A.侯国 B.郡县 C.九州 D.行省

23.(2021·福建龙岩·七年级期中)下列关于元朝的表述,错误的是

A.中国历史上第一个由少数民族建立的统一的王朝 B.元朝的版图是中国历史上最大的

C.元朝的统治没有实行中央集权制度 D.元朝是中国历史上民族融合的重要阶段

24.(2021·福建·福州立志中学七年级期中)我国至今一直延用的县、省级行政机构,最早推行全国分别是在

A.秦朝、元朝 B.夏朝、唐朝 C.商朝、汉朝 D.西周、宋朝

25.(2021·福建·福州立志中学七年级期中)洁白的哈达、浓香的青稞酒、雄伟的布达拉宫……这就是美丽的西藏。西藏正式成为中央政府直接管辖的行政区域的标志是

A.安西都护府的设置 B.中书省的确立 C.宣政院的设立 D.澎湖巡检司的设置

26.(2021·福建·福州立志中学七年级期中)元朝时,民族关系有了新的发展,主要表现在

A.采取说汉语、用汉姓等汉化政策 B.杂居、通婚

C.形成了新的民族—回族 D.经济往来频繁

27.(2021·福建·厦门市湖滨中学七年级期中)下列选项能准确概括从宋到元的历史发展趋势的是( )

A.繁荣与开放 B.分裂走向统一 C.文明初露曙光 D.封建国家陷入危机

28.(2021·福建·厦门市湖滨中学七年级期中)宋辽夏金元时期是我国历史上的民族大融合时期,各民族的文化得到了碰撞与交流。阅读材料,完成下列要求。

材料一 唐太宗说:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一”。“盖恩泽洽,则四夷可使如一家;猜忌多,则骨肉不免仇敌。”

——《贞观政要》

材料二 宋与周边少数民族政权之间战争频繁,屡战不胜,后宋辽议和。“大宋皇命谨制誓书于大契丹皇帝阙下:共遵诚信,虔奉欢盟,每岁以绢二十万匹,银一十万两……送至雄州交割”。此后很长时间,辽宋之间保持着和平局面。和西夏、金也是议和。这使得宋和少数民族政权之间保持了长时间的友好交往。

——《中国历史》七年级下册

材料三

(1)依据材料并结合所学,分析唐太宗实行了怎样的民族政策?请列举体现这一政策的一个史实。

(2)依据材料分析宋朝民族关系的基本特点。

(3)依据材料三,请写出元朝为管辖西藏而设置的机构名称。

(4)综合以上材料,概括我国民族关系的发展趋势。

29.(2021·福建宁德·七年级期中)阅读材料,完成下列要求。

材料一 隋朝统一后,对门第世家独霸政府的现象,进行改革,改用分科考试的方法,向平民阶层选拔新进官员……这种选官方式把选拔人才和官吏任命的权力,从地方豪门士族的手里集中到中央政府。

——摘编自刘海峰《重评科举制度》

材料二 (宋初)始置诸州通判,以分知州权力。太祖革新唐五代藩镇擅留财富的弊端,始遣官充诸道转运使,以收利权。

——摘编自《宋史·职官志》

材料三 元朝的疆域“北逾阴山,西及流沙,东尽辽东,南越海表”“汉唐极盛之际不及焉”。

——摘编自《元史·地理志》

(1)根据材料一,指出隋唐时期的选官制度。并结合所学知识,分析这种选官方式的进步意义。

(2)根据材料二,指出宋初设置通判的目的。依据材料及所学知识,概括宋朝设置转运使的作用。

(3)根据材料三,概括元朝疆域的特点。结合所学知识,指出元朝为加强对地方的管辖,推行的地方行政制度。

(4)综合上述材料,归纳材料共同探究的主题。

30.(2021·福建南平·七年级期中)阅读下列材料,回答问题:

材料一 北宋与辽、西夏政权并立,相互之间,时有冲突。但是,1005年北宋和辽双方订立和议,辽朝撒军,宋给辽岁币,此后很长时间,双方保持着和平局面;1044年北宋与西夏订立“宋夏和议”,元昊向宋称臣,宋给西夏岁币,宋夏边界贸易兴旺,推动了经济的恢复和发展。

——摘编自张岂之《中国历史》

材料二 五千年中华文明发展史也是各民族交往交流交融的历史,其中共有五次民族大迁徙、大互动、大融合。……第三次是从魏晋南北朝到隋唐时期。北方少数民族与中原汉族融合,南方少数民族与南迁的中原汉族融合,形成了全国范围的民族大融合。第四次是五代十国至辽宋金元时期。北方的契丹、女真、党项等少数民族大量进入中原,与当地汉族融为一体;中原的部分汉族因战乱再次南迁,壮大了南方的汉族群体……。各民族交往交流交融是我国历史上民族关系发展的主流。每一次融合之后,无论是少数民族还是汉族,都展现出新的面貌和新的姿态。

——摘编自何星亮《人民日报》(2017年07月28日07版)

材料三加强各民族交往交流交融,促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起,共同团结奋斗、共同繁荣发展。

——摘自习近平总书记在党的十九大报告讲话

(1)根据材料一指出“宋辽和议”的具体名称。根据材料并结合所学知识归纳“宋辽和议”与“宋夏和议”影响的共同点。

(2)根据材料二指出我国历史上民族关系发展的主流。根据材料并结合所学知识分析第三次和第四次民族大迁徙给南方发展带来的共同作用。

(3)综合以上材料结合所学知识,概括我们应当采取的民族原则。

31.(2021·福建莆田·七年级期中)阅读材料,回答下列问题。

材料一 北宋轻武有其社会历史原因,重文也有其社会历史原因。宋初的当务之急,不在对外战争,而在整顿内政。要整顿内政,就必须一反五代武治的纷乱状态,实行文治、吏治。而要文治,必然要起用大量文人,这就渐渐形成了宋朝的“重文”。

——顾全芳《重评北宋重文轻武的历史作用》

材料二 行省是元代开始设置的一级行政区划。元朝大政委于中书省,今冀、晋、鲁、内蒙及河南的黄河以北地区称“腹里”,由中书省直辖。中书省也称都省,为全国行政中枢,总领各行省,又兼辖腹里。

——《史学集刊》

材料三 宣政院印戳

(1)根据材料一归纳北宋时期为了巩固统治,实行的基本治国政策。

(2)根据材料二指出元朝为巩固国家统一,实行的制度。根据所学,归纳在元朝的国家治理体系中,中书省的职能;根据所学,指出元朝在中央设置负责监察事务的机构名称。

(3)根据材料三并结合所学,指出宣政院有效管理的地区。概括这在中国的国家发展和民族关系发展史的重要意义。

32.(2021·福建龙岩·七年级期中)阅读材料,完成下列要求。

材料一 唐朝采用了通婚和亲来巩固和发展民族友好。李世民在位的二十三年中,嫁给少数民族上层人士的唐公主、宗室皇亲之女就有六人。

——赵昌《略论贞观时期的民族政策》

材料二 辽、宋、西夏、金等政权的并立

政权名称 民族 建立时间 都城

辽 契丹族 10世纪初 上京

北宋 汉族 960年 东京

西夏 党项族 11世纪前期 兴庆

金 女真族 12世纪初 会宁

南宋 汉族 1127年 临安

材料三 元朝的统一给各族人民相互交往和学习提供了有利的环境。蒙古等族人民成批迁往内地,汉族人也大量来到边疆,契丹、女真等族人民早已进入黄河流域,各族人民杂居相处,互通婚姻,逐渐融合。当时,许多阿拉伯人、波斯人迁入中国,同维吾尔、蒙、汉等民族逐步融合,形成一个新的民族。——北师大版初中历史教材(七下)

(1)依据材料一,指出唐太宗李世民巩固和发展民族友好的方式。

(2)结合材料二和所学的知识分析两宋时期的民族关系。

(3)材料三中“形成一个新的民族”是哪一民族?结合材料和所学的知识归纳元朝时期我国民族关系发展的特点。

(4)结合上述材料和所学知识谈谈对我国统一多民族国家形成和发展的认识。

33.(2021·福建莆田·七年级期中)阅读材料,回答下列问题。

材料一:……惜秦皇汉武,略输文采;唐宗宋祖,稍逊风骚。一代天骄,成吉思汗,只识弯弓射大雕。俱往矣,数风流人物,还看今朝。

——毛泽东《沁园春·雪》

(1)材料一中“唐宗宋祖”分别指的是谁?“成吉思汗”的历史功绩是什么?

材料二:若元(元朝),则起朔漠,并西域,平西夏,灭女真,臣高丽,定南诏,遂下江南,而天下为一,故其地北逾阴山,西极流沙,东尽辽左,南越海表。元东南所至不下汉,唐,而西北则过之,有难以里数限者矣。

——《元史》

(2)元朝为了加强对全国的统治,在中央设立了什么机构负责掌管全国的行政事务

(3)元朝分别设立什么机构管辖西藏、台湾、西域

(4)元的统一促进民族交融,形成哪一新民族?

34.(2021·福建龙岩·七年级期中)阅读材料,完成下列要求。

【材料】

为实现国家的长治久安,唐太宗积极创立和完善了各项政治制度和法规。他进行了分权制度的初步尝试,从隋朝开始的三省六部发展到贞观王朝时三省职权划分明确,相互牵制,李世民的政令也要由门下省“副署”生效,从而有效地避免了皇权的独断性和随意性。极大地提高了中央政府的效率,成为“贞观之治”出现的一大制度保障。他还改革科举考试制度,增加科举考试科目,鼓励士人报考,进士科逐渐成为最重要的科目。在经济上,推行轻徭薄赋、劝课农桑的政策,减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产。在位20多年,经济繁荣,政治清明,开创了唐朝“贞观之治”盛世局面。

——改编自高峰《唐太家的治世之道》等

(1)指出开创“贞观之治”盛世局面的皇帝。

(2)阅读以上材料,围绕其主题提炼一个观点,根据材料并结合所学知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,条理清楚。)

35.(2021·福建宁德·七年级期中)阅读材料,完成下列要求。

材料 有史以来,能成就“盛世”的王朝屈指可数,而唐代却出现两度盛世,这既与两位君主的英明密不可分,同时又与制度因素密切相关。唐朝基本沿用了隋代的创制,完善了三省六部制,保障了国家权力的规范与有序执行,避免了帝王独断专行及重大决策失误;官员选拔升迁制度的进一步完善,保证了官员队伍的素质;改进府兵制,保证了军事强大。总之,唐代的兴盛乃是制度所成就。当然,好制度需要人设计,更需要人执行。

——摘编自陈良《略谈唐代兴盛的制度原因》

(1)根据材料,写出唐朝的鼎盛时期。

(2)阅读以上材料,围绕其主题提炼一个观点,并结合材料和所学知识,运用中国古代史知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,逻辑清晰)

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【解析】

根据材料,结合所学知识可知:宣政院是元朝统治中国时期设立的一个直属中央政府管辖的国家机构,负责掌管全国佛教事宜并统辖吐蕃(今西藏)地区的军政事务。故选项B符合题意;西域都护是西汉设置的,故选项A不符合题意;澎湖巡检司是元明时期设置于澎湖群岛的官署,故选项C不符合题意;伊犁将军是清朝乾隆帝平定准部和回部之后设立的新疆地区名义上的最高军政长官,故选项D不符合题意。故答案为B。

2.B

【解析】

本题考查的是有关文天祥的史实。根据题干信息结合所学知识可知,“人生自古谁无死,留取丹心照汉汗青”。这是流传至今的千古名句,这句诗的作者是文天祥。故选B。

3.D

【解析】

依据题干信息“我国省级行政区的设立”,结合所学知识可知,元代疆域辽阔,战争频繁,为了便于管理,元朝创立行省制度,是秦朝以来郡县制度的发展,也是我国历史上政治制度和地方行政区域划分制度的一次重大改革。只有选项D符合题意,故选D。

4.C

【解析】

依据课本所学,由于元朝疆域广大,为了有效实行控制地方,元统治者在地方设置行中书省,简称行省或者省,由中央委派官员管理,元朝的行省制度,对后世有着深远影响。A项是秦朝时期在地方实行的制度;B项是西周时期实行的制度;D项是隋唐时期实行的制度。故选C项。

5.C

【解析】

根据所学知识可知,唐朝以来,有不少信仰伊斯兰教的波斯人、阿拉伯人在我国一些地方定居,元朝时又有大批迁入中国,他们同汉、蒙等各族长期杂居相处,互通婚姻,逐渐融合,形成了一个新的民族—回族,所以C项符合题意,藏族,是青藏高原的原住民,所以A项不符合题意;清顺治元年(1644年),清军入关,逐步统一全国,从此开始了满族贵族对全国的统治,所以B项不符合题意;白族是中国第15大少数民族,主要分布在云南、贵州、湖南等省,其中以云南省的白族人口最多,主要聚居在云南省大理白族自治州,所以D项不符合题意。故本题答案为C。

6.D

【解析】

根据“由少数民族建立的第一个统一全国政权”结合所学知识可知,1271年,蒙古族的忽必烈建立了元朝,1279年统一了中国,这是第一个统一全国的少数民族政权,D符合题意,ABC不符合题意,故选择D。

7.C

【解析】

根据所学知识可知,元朝时期设置了宣政院,专门管理藏族地区事务,标志着西藏正式成为我国中央政府管辖的行政区域。A项市舶司是管理海外贸易的机构;B项是中央机构;D项是清朝时期在西藏设置的机构。符合题意的是C项,故选C。

8.C

【解析】

试题分析:结合所学知识,元朝在中央设宣政院负责掌管全国佛教事宜并直接统辖西藏,从此西藏正式成为中央直接管辖下的一个地方行政区域,故C符合题意。故选C。

9.C

【解析】

结合所学知识可知,元朝时,有许多信仰伊斯兰教的波斯人、阿拉伯人迁入中国,他们同汉、蒙等族互相融合,形成一个新的民族,即回族。选项C符合题意;选项ABD不符合题意,故选C。

10.D

【解析】

结合所学知识可知,元朝实行行省制度,在历史上影响深远。故D符合题意。西周实行分封制,故A不符合题意。秦朝实行郡县制,故B不符合题意。三省六部制在隋唐时期实行,故C不符合题意。故选D。

【点睛】

解答本题的关键是熟悉中国古代政治制度的变迁。

11.A

【解析】

元朝设宣政院直接统辖西藏。西藏正式成为中央直接管辖下的一个地方行政区域。故A符合题意;宣政院管辖的地区与云南无关,排除B;元朝时设置澎湖巡检司管辖台湾地区,排除C;元朝设置的管辖新疆的机构是北庭都元帅府,排除D。故选A。

【点睛】

解答本题的关键是识记元朝加强对边疆地区管辖所采取的措施。

12.D

【解析】

根据所学知识可知,元朝疆域空前辽阔。为对全国实行有效的统治,元世祖在中央设中书省,地方设行中书省,简称“行省”,在历史上影响深远。我国省级行政区的设立,始于元朝。因此,这一制度是行省制度,故D项正确;西周实行分封制,商鞅变法建立县制,秦朝实行郡县制,均与题干”元朝“不符,排除ABC项。故选D项。

13.B

【解析】

元朝统一,推动了民族融合高潮的出现,元朝时许多汉族人到边疆,同边疆各族共同开发边疆地区,因此B项正确;A项与材料表述不符,排除;CD两项并非根本原因,因此排除。

14.A

【解析】

依据所学知识可知,元政府为加强对西藏的管辖,元政府在中央设宣政院,负责管理藏族地区的行政事务,西藏成为元朝正式的行政区。因此,本题正确的选项是A。

15.A

【解析】

根据所学知识可知,西夏在1227年被蒙古族所灭,金在1234年被蒙古族所灭,A符合题意。辽、北宋是被金所灭,所以BCD不符合题意,故选择A。

16.C

【解析】

根据所学知识可知,元朝时期设置了宣政院,加强对西藏的管辖,故C正确。西域都护是加强对新疆的管辖,故排除A项。文成公主入藏的时候,还没有对西藏进行有效管辖,故排除B项。设置驻藏大臣时,西藏已经是我国领土,故排除D项。故选C。

17.A

【解析】

根据所学知识,元朝在澎湖岛设置了澎湖巡检司,负责管辖澎湖和琉球。这是历史上中央政府首次在台湾地区正式建立的行政机构,A符合题意; 1684年设置台湾府,不是首次在台湾地区正式建立的行政机构,排除B;澎湖巡检司是历史上中央政府首次在台湾地区正式建立的行政机构,不是琉球巡检司,排除C;澎湖巡检司是历史上中央政府首次在台湾地区正式建立的行政机构,不是台湾巡检司,排除D;综上所述BCD都不符合题意;故选A。

18.A

【解析】

由题干中的“铺卒在接到紧急公文后,骑快马日夜兼程 传到下一个急递铺,直到送达收地。当时规定一昼夜要传递400里”这反映了元朝疆域辽阔统一,元朝的版图是我国历史上最大的,故A项符合题意;题干中不能体现中央集权衰落,故B项不符合题意;题干未说明科技创新,故C项不符合题意;题干中未涉及海外贸易的内容,故D项不符合题意。故选A。

19.C

【解析】

根据题干信息“元起朔方……及得西域,世祖以其地广而险远……思有以因其俗而柔其人,乃郡县土番之地,设官分职,而领之于帝师”可知,元朝的西域主要指西藏地区。元朝设置宣政院管辖西藏地区,宣政院的设置,标志着从元朝开始,西藏正式成为中央直接管辖下的一个地方行政区域,C正确;理藩院是清朝政府统治蒙古、回部及西藏等少数民族的最高权力机构,排除A;元朝设御史台负责监察事务,故A不合题意;元朝在中央设中书省,掌管全国行政事务,下设六部,分管各项事务,排除B;行中书省是元朝开始实施的直属中央政府管辖的一级行政区,民间简称"行省"或"省",排除D。故选C。

20.A

【解析】

依据所学可知,1260年,成吉思汗之孙忽必烈继承蒙古汗位。1271年,忽必烈改国号为元,建立元朝。1272年,定都燕京,成为大都。元世祖就是忽必烈,于1276年灭亡南宋,1279年灭南宋抗元势力完成统一。而秦朝、隋朝、统一全国,但它是汉族政权,夏朝是中国历史上的第一个奴隶制王朝,不是全国性的统一的封建政权。由此判断,蒙古族建立的元朝,是中国历史上第一个由少数民族建立的统一的封建政权,A项符合题意;综上所述BCD三项均不符合题意,排除。故选A。

21.A

【解析】

元朝疆域广阔,为了管理辽阔的疆土,在地方上实行行省制度。因此,依据材料一“十省分天下之治”可知是元朝的行省制,A项正确;郡县制不符合材料中“十省分天下之治”的信息,排除B项;分封制是把土地和土地上人民一起分给诸侯王,排除C项;科举制是选官制度,不符合材料中地方制度的信息,排除D项。故选A项。

22.D

【解析】

根据题干中“元朝统治的核心区域是北京及其周边……其余的领土被分为八个区域…”结合所学知识,元朝幅员辽阔,元朝对地方管理实行的是行省制度, D符合题意;元朝时,对地方管理实行行省制度,而不是侯国,A不符合题意;秦朝对地方管理实行郡县制,B不符合题意;传说中禹把全国分为“九州”,C不符合题意;综上所述ABC不符合题意,故选D 。

23.C

【解析】

依据所学可知,元朝是蒙古族建立的政权,是我国历史上第一个由少数民族建立的统一的王朝;元朝的疆域辽阔,超过历史上的所有朝代,因此元朝的版图是中国历史上最大的;元朝实行了统一,境内大规模的人口流动,促进了民族融合,是中国历史上民族融合的重要阶段;而在元朝建立后,忽必烈在汉族知识分子的帮助下,参照中原历代王朝的统治方式,逐步确立了君主专制的中央集权制度,所以关于元朝的表述错误的是C,C项符合题意;而ABD三项均表述正确,但不符合题意,排除。故选C。

24.A

【解析】

结合所学内容可知,秦朝统一后在全国推行郡县制;元朝建立后在地方实行行省制,所以我国至今一直延用的县、省级行政机构,最早推行全国分别是在秦朝和元朝,A项正确;夏朝、商朝和西周时期都没有推行郡县制,排除BCD项。故选A项。

25.C

【解析】

元朝建立后,对西藏行使行政管理权,在这一地区设立宣尉使司都元帅府,由宣政院直接统辖,掌管西藏的军民各项事务,C项正确;安西都护府是为了加强对西域的管辖,中书省属于中央中枢机构,澎湖巡检司管辖的琉球、台湾地区,排除ABD项。故选C项。

26.C

【解析】

元代国家统一,民族交融,各民族经过长期的杂居相处,互通婚姻,逐渐形成一个新的民族—回族,C项正确;采取说汉语、用汉姓等汉化政策是在北魏的孝文帝改革中就出现了,排除A项;杂居、通婚和经济往来频繁都是在元朝之前的民族关系中就存在的,排除BD项。故选C项。

27.B

【解析】

依据已学知识可知宋朝是我国历史上的政权并立时期,是分裂的时期。元朝建立后统一了全国,促进了民族融合。从宋到元的历史发展趋势的是分裂走向统一,故应选B项。

28.(1)政策:开明的民族政策。史实:文成公主入藏,促进了唐与吐蕃的友好关系。

(2)特点:宋朝民族关系有战也有和,和平占主流。

(3)机构名称:宣政院。

(4)趋势:我国是一个多民族的国家,各民族在历史发展中,不断交融,共同发展。

【解析】

(1)政策:根据材料一自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一”“盖恩泽洽,则四夷可使如一家”等信息可知,唐太宗实行开明的民族政策。史实:结合所学知识,从文成公主入藏、唐太宗被称为“天可汗”等史实中任举一例即可。

(2)特点:根据材料二“宋与周边少数民族政权之间战争频繁”“这使得宋和少数民族政权之间保持了长时间的友好交往。”等信息可知,宋朝民族关系有战有和,但和平占主流。

(3)机构名称:根据材料三地图上西藏地区“宣政院辖地”这一信息可知,元朝设置的管辖西藏的机构是宣政院。

(4)趋势:根据材料中唐、宋、元的民族关系相关信息并结合所学知识可知,我国是一个多民族的国家,各民族在历史发展中不断交融、共同发展。

29.(1)选官制度:科举制

进步意义:加强中央对地方选官权力的控制,加强中央集权;有利于社会的公平公正;有利于社会读书风气的形成。(任答一点即可。)

(2)目的:分知州权力。

作用:革新唐代以来藩镇擅留地方财赋的弊端;把地方财赋收归中央。

(3)特点:幅员辽阔 制度:行省制度

(4)中央集权的不断加强

【解析】

(1)根据材料一的“隋朝统一后,对门第世家独霸政府的现象,进行改革,改用分科考试的方法,向平民阶层选拔新进官员”可知隋唐时期的选官制度是科举制。隋文帝开始用考试的办法选拔人才的制度;隋炀帝设置进士科,标志着科举制的正式创立。结合所学知识可知,科举制的创立,是中国古代选官制度的一大变革,加强了皇帝在选官和用人上的权力,扩大了官吏选拔的范围,使有才学的人能够由此参政,同时也推动了教育的发展。科举制成为历朝选拔官吏的主要制度,一直维持了1300多年。由此可知,科举制的进步意义是:加强中央对地方选官权力的控制,加强中央集权;有利于社会的公平公正;有利于社会读书风气的形成。

(2)根据材料二的“(宋初)始置诸州通判,以分知州权力。”可知宋初设置通判的目的目的是分知州权力。依据材料二的“太祖革新唐五代藩镇擅留财富的弊端,始遣官充诸道转运使,以收利权。”结合所学知识,可以概括出宋朝设置转运使的作用:革新唐代以来藩镇擅留地方财赋的弊端;把地方财赋收归中央。

(3)根据材料三的“北逾阴山,西及流沙,东尽辽东,南越海表。汉唐极盛之际不及焉”可以概括出元朝疆域的特点是幅员辽阔。结合所学知识可知,元朝为加强对地方的管辖,推行的地方行政制度是行省制度。

(4)综合题干三则材料,隋朝创立科举制,宋朝设通判和转运使,元朝创立行省制,可以归纳出三则材料共同探究的主题是中央集权的不断加强。

30.(1)具体名称:“澶渊之盟”

共同点:加重了北宋人民的负担;结束了双方大规模的战争状态;促进了各民族经济的发展;有利于加强了汉族与少数民族之间的交往(意思相符或相近均可。答对一点给1分,答对2点即可)

(2)主流:各民族交往交流交融;共同作用:北民南迁,带去了先进生产技术与经验,增加了南方的劳动力,促进了南方经济的发展。

(3)民族原则:民族平等、民族团结、各民族共同繁荣。

【解析】

(1)依据材料一“1005年北宋和辽双方订立和议,辽朝撒军,宋给辽岁币”可知,“宋辽和议”的具体名称是“澶渊之盟”;此后很长时间,双方保持着和平局面。据材料“1044年北宋与西夏订立‘宋夏和议’,元昊向宋称臣,宋给西夏岁币,宋夏边界贸易兴旺,推动了经济的恢复和发展”可知,“宋辽和议”与“宋夏和议”影响的共同点:送岁币,加重了北宋人民的负担;结束了双方大规模的战争状态;促进了各民族经济的发展;有利于加强了汉族与少数民族之间的交往

(2)依据材料二“各民族交往交流交融是我国历史上民族关系发展的主流。每一次融合之后,无论是少数民族还是汉族,都展现出新的面貌和新的姿态”可知,我国历史上民族关系发展的主流是各民族交往交流交融;据材料“第三次是从魏晋南北朝到隋唐时期。北方少数民族与中原汉族融合,南方少数民族与南迁的中原汉族融合,形成了全国范围的民族大融合。第四次是五代十国至辽宋金元时期。北方的契丹、女真、党项等少数民族大量进入中原,与当地汉族融为一体”并结合所学可知,第三次和第四次民族大迁徙给南方发展带来的共同作用是北民南迁,带去了先进生产技术与经验,增加了南方的劳动力,促进了南方经济的发展。

(3)综合以上材料并结合所学知识概括可知,我们应当采取的民族原则是民族平等、民族团结、各民族共同繁荣。

31.(1)重文轻武政策。

(2)行省制度;掌管全国的行政事务;御史台。

(3)西藏;从此中央政府对西藏正式形式行政管辖,促进了统一多民族国家的巩固个发展。

【解析】

(1)根据材料二“北宋轻武有其社会历史原因,重文也有其社会历史原因。……”可知北宋时期为了巩固统治,实行的重文轻武政策。

(2)根据材料“行省是元代开始设置的一级行政区划。……”可知元朝为巩固国家统一,实行行省制度;在中央,由中书省掌管全国的行政事务,下设吏、户、礼、兵、刑、工六部,分管各项事物;设御史台负责监察事务。

(3)根据材料三“宣政院印戳”结合所学知识,元朝设立宣政院,专门管理西藏地区的事物;从此中央政府对西藏正式形式行政管辖,促进了统一多民族国家的巩固个发展。

32.(1)通婚和亲。

(2)各民族矛盾突出(或民族政权并立,民族间交战不断);各民族经济文化交流加强,趋向融合。

(3)回族;民族融合。

(4)各民族对我国统一多民族国家的形成与发展都作出了重要贡献。(或民族团结、民族友好一直是我国古代民族关系发展的主流)

【解析】

(1)根据材料一中的“唐朝采用了通婚和亲来巩固和发展民族友好”可得出“唐太宗李世民巩固和发展民族友好的方式是通婚和亲”

(2)根据材料二的图可看出辽、宋、西夏、金等政权的并立,结合所学知识,两宋时期,多元文化碰撞交融,民族政权并立,所以两宋时期的民族关系表现为各民族矛盾突出,民族政权并立,民族间交战不断;各民族经济文化交流加强,趋向融合。

(3)根据材料三中的“许多阿拉伯人、波斯人迁入中国,同维吾尔、蒙、汉等民族逐步融合,形成一个新的民族”并结合所学知识可得出“形成一个新的民族是回族”;根据材料三中的“各族人民杂居相处,互通婚姻,逐渐融合”并结合所学知识可得出“元朝时期我国民族关系发展的特点是民族融合”

(4)结合所学知识,国家统一和民族融合是中国历史发展的主流,统一的多民族是由各族人民共同缔造的,各族人民对中华文明的发展作出了重要贡献

33.(1)唐太宗、宋太祖;统一蒙古草原,建立蒙古政权。

(2)中书省

(3)西藏:宣政院,台湾:澎湖巡检司,西域:北庭都元帅府

(4)回族

【解析】

(1)依据材料一“惜秦皇汉武,略输文采;唐宗宋祖,稍逊风骚。一代天骄成吉思汗,只识弯弓射大雕”并结合所学可知,毛泽东诗中“唐宗”是唐太宗李世民,“宋祖”指宋太祖赵匡胤。1206年,蒙古族杰出首领铁木真统一蒙古各部,建立了蒙古政权,被尊称为“成吉思汗”。

(2)结合所学可知,元朝为了加强对全国的统治,在中央设立了中书省负责掌管全国的行政事务,下设吏、户、礼、兵、刑、工六部,分管各项政务。

(3)结合所学可知,在东南地区,元朝在澎湖岛设置了澎湖巡检司,负责管辖澎湖和琉球,这是历史上中央王朝首次在台湾地区正式建立的行政机构。在西南地区,元朝对西藏地区行使行政管理权,将这地区划为一个单独的行政区,由宣政院直接统辖,掌管西藏的军民各项事务。元朝还设置北庭都元帅府等机构管理西域的军政事务,加强了对西域的管辖。

(4)结合所学可知,唐朝以来,有不少信仰伊斯兰教的波斯人、阿拉伯人在我国一些地方定居,元朝时又有大批迁入中国,他们同汉、蒙、畏兀儿等各族长期杂居通婚,到元朝时逐渐形成一个新的民族--回族。元朝境内大规模的人口流动,促进了各族经济、文化的发展与融合。

34.(1)唐太宗

(2)示例一:观点:制度完善是社会经济发展的前提与重要保障。

论述:唐太宗统治时期,在政治上实行三省六部制和科举制,继续完善中央集权制,采取了发展经济的有力措施,促进封建经济繁荣发展,出现了“贞观之治”的治世局面,我国封建社会进入繁荣时期。元朝统一后,结束了我国历史上较长时期的分裂割据局面,通过行省制度管辖辽阔的疆域,并加强对边疆地区台湾和西藏的管理,为统一多民族国家的进一步发展奠定了基础。所以,制度的不断完善保证并推动了社会经济的持续发展。

示例二:观点:杰出人物推动了历史的发展。

论述:唐朝时期,唐太宗与唐玄宗任用贤人,鼓励发展生产,注意整顿吏治,重视发展文化教育事业,先后出现了“贞观之治”与“开元盛世”的盛世局面,进入我国封建社会的繁荣时期。秦始皇创立的君主专制中央集权制在我国古代沿用了两千多年,郡县制开创了我国历代王朝地方行政的基本模式,巩固统一采取的统一文字、货币、度量衡等措施,有利于统一多民族国家的形成与文化经济的发展。

【解析】

(1) 依据题干“唐太宗位20多年,经济繁荣,政治清明,开创了唐朝“贞观之治”盛世局面。“从而得出正确的答案为唐太宗。

(2) 依据题干和结合所学知识,从而得出正确的答案为示例一:观点:制度完善是社会经济发展的前提与重要保障。

论述:唐太宗统治时期,政治上,进一步完善三省六部制,明确中央机构的职权及决策程序;

制定法律,减省刑罚;增加科举考试科目,鼓励士人报考,进士科逐渐成为最重要的科目;

在经济上实行均田制和租庸调制,采取了发展经济的有力措施,促进封建经济繁荣发展,出现了“贞观之治”的治世局面,我国封建社会进入繁荣时期。元朝统一后,结束了我国历史上较长时期的分裂割据局面,通过行省制度管辖辽阔的疆域,在东南地区,设置澎湖巡检司,负责管辖澎湖和琉球,这是历史上中央王朝首次在台湾地区正式建立的行政机构。将西藏划为单独的行政区,由宣政院直接管辖,掌管西藏的军民各项事务。为统一多民族国家的进一步发展奠定了基础。所以,制度的不断完善保证并推动了社会经济的持续发展。

依据题干和结合所学知识,从而得出正确的答案为示例二:观点:杰出人物推动了历史的发展。

论述:唐朝时期,唐太宗广纳贤才,知人善任。房玄龄、杜如晦是贞观年间的著名宰相。唐玄宗重用贤能,出现贤相姚崇和宋璟。经济上,减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产。严格考查各级官吏的政绩。重视发展文化教育事业,编修经籍。先后出现了“贞观之治”与“开元盛世”的盛世局面,进入我国封建社会的繁荣时期。秦始皇创立的君主专制中央集权制在我国古代沿用了两千多年,规定最高统治者称皇帝,总揽全国一切军政大权;中央设丞相、太尉、御史大夫,分管行政、军事和监察;在地方上推行郡县制。郡县制开创了我国历代王朝地方行政的基本模式,巩固统一采取的统一文字、货币、度量衡等措施,把小篆作为全国的规范文字;以圆形方孔半两钱为全国统一货币;并对尺寸、升斗、斤两作出整齐划一的规定。有利于统一多民族国家的形成与文化经济的发展。

35.(1)开元盛世

(2)[答案示例]观点1:制度的完善是社会经济发展的重要保障。

论述:在沿用隋朝制度的基础上,唐朝在政治上实行三省六部制和科举制,继续完善中央集权制,封建经济繁荣发展,民族关系融洽,先后出现了“贞观之治”和“开元盛世”的治世局面,统一的多民族国家持续发展,进入我国封建社会的繁荣时期。元朝的统一,结束了我国历史上较长时期的分裂割据局面,通过改革地方行政制度,开创行省制管辖辽阔的疆域,为统一多民族国家的发展、经济的繁荣提供了重要保障。综上所述,制度的不断完善推动了社会经济的持续发展。

观点2:杰出人物推动历史的发展。

论述:唐朝时期,唐太宗和唐玄宗前期勤于政事,完善制度,重视发展生产,使唐朝先后出现“贞观之治”和“开元盛世”的盛世局面。西汉时期的汉武帝励精图治,在政治、经济、军事、思想等方面加强了中央集权,巩固统一多民族的国家,实现大一统的局面,使西汉王朝进入繁盛时期。综上所述,杰出人物顺应时代需要,推行有效措施,推动社会的进步和历史的发展。

【解析】

(1)根据材料的“唐代却出现两度盛世,这既与两位君主的英明密不可分,同时又与制度因素密切相关。”结合所学知识可知,唐朝的鼎盛时期是开元盛世。唐玄宗统治前期,政治稳定,经济繁荣,国库充盈,民众生活安定,唐朝的国力达到前所未有的强大,进入了鼎盛时期,历史上称为“开元盛世”。

(2)本题答案不唯一,依据材料的主题提炼一个观点,然后结合材料和所学知识,运用中国古代史中与观点相关的知识加以论述,最后得出结论,证明观点的正确性即可。如依据题干材料的“而唐代却出现两度盛世,这既与两位君主的英明密不可分,同时又与制度因素密切相关。”可以提炼观点:制度的完善是社会经济发展的重要保障。论述过程:结合唐朝在政治上沿用并完善隋朝的三省六部制和科举制,继续完善中央集权制,以及经济的繁荣发展,民族关系的融洽,“贞观之治”和“开元盛世”的治世局面的出现。元朝统一后,改革地方行政制度,开创行省制管辖辽阔的疆域,为统一多民族国家的发展、经济的繁荣提供了重要保障等史实进行论述。最后得出结论:制度的不断完善推动了社会经济的持续发展。

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源