第4课唐朝的中外文化交流练习题(含解析)期中复习2021-2022学年下学期广东省各地七年级历史

文档属性

| 名称 | 第4课唐朝的中外文化交流练习题(含解析)期中复习2021-2022学年下学期广东省各地七年级历史 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-06 07:42:19 | ||

图片预览

文档简介

1.4唐朝的中外文化交流练习题

一、选择题

1.(2021·广东阳江·七年级期中)它是玄奘西行旅途中的见闻回忆录,它是研究古印度和中亚地区历史、佛教的典籍,它是( )

A.《唐本草》 B.《大唐西域记》

C.《西游记》 D.《金刚经》

2.(2021·广东·火炬高技术产业开发区第一中学七年级期中)右图所示为我国古代发明的一种工具,“形似纺车,四周缚以竹筒,依靠水力旋转,转动时,低则舀水,高则泻水,昼夜不息,并能把低水引用到高地灌溉”。它的主要用途是

A.交通运输 B.纸张印刷

C.农业生产 D.陶器制作

3.(2021·广东茂名·七年级期中)玄奘西行是古代中印两国人民友好交往的见证,他游学、研习的内容主要涉及的宗教是( )

A.基督教 B.伊斯兰教 C.道教 D.佛教

4.(2021·广东·东莞市东华初级中学七年级期中)唐朝时,日本遣唐使来中国的主要目的是( )

A.学习中国先进的文化 B.传播先进的日本文化

C.加强两国间的友谊 D.求取佛经教义

5.(2021·广东清远·七年级期中)抗击新冠肺炎疫情期间,日本在支援湖北高校捐赠物的包装箱上附了一句“山川异域,风月同天”,此诗句出自唐玄宗时期日本长屋亲王《绣袈裟衣缘》。当时唐朝一位高僧有感于长屋亲王的一片赤诚,毅然东渡日本,弘扬佛法,传大唐文化。这位高僧是( )

A.玄奘 B.鉴真 C.蔡伦 D.郑成功

6.(2021·广东惠州·七年级期中)“他应日本‘留学僧’的邀请,前后历时12年,经历了5次失败,终于在66岁时取得成功。他将佛学、建筑、雕塑等技术带到日本”。材料反映的事件是( )

A.张骞出使西域 B.玄奘西行 C.鉴真东渡 D.郑和下西洋

7.(2021·广东茂名·七年级期中)“鉴真盲目航东海,一片精诚照太清。舍己为人传道艺,唐风洋溢奈良城。”这首诗追述了唐朝文化对哪个国家的影响( )

A.天竺 B.新罗 C.日本 D.波斯

8.(2021·广东·河源市第二中学七年级期中)唐朝中外交往出现了盛况空前的局面,出现这一局面的根本原因是( )

A.唐朝国家统一,社会安定 B.唐朝经济文化世界领先

C.唐朝对外政策开放开明 D.唐朝对外交通发达

9.(2021·广东·清远市清新区凤霞中学七年级期中)唐朝时期,既是当时中国政治、经济和文化交往的中心,也是一座国际大都会的是( )

A.洛阳 B.长安 C.扬州 D.余杭

10.(2021·广东深圳·七年级期中)著名历史学家黄仁宇在《中国大历史》中,把唐朝称为“最具世界色彩的朝代”。下列史实符合这一观点的是( )

A.张骞出使西域 B.文成公主入藏

C.鉴真东渡 D.澶渊之盟

11.(2021·广东·陆丰市甲东镇钟山中学七年级期中)唐朝时对外交往频繁,中印交往的重要史实是( )

A.玄奘西游 B.鉴真东渡 C.郑和下西洋 D.张骞出使西域

12.(2021·广东·火炬高技术产业开发区第一中学七年级期中)唐朝时期,东亚国家与中国在语言文字、思想意识、社会组织、物质文明等方面联成一体,形成一个以中国为文化源的中华文化圈。以下促成这一文化圈形成的有

①日本遣唐使来华 ②鉴真东渡 ③新罗学习唐朝政治制度 ④郑和下西洋

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

13.(2021·广东·河源市第二中学七年级期中)这一制度使少数下层士人得以参政,影响到文官队伍的整体素质与结构,这所造成的是一个庞大的读书人阶层。“这一制度”最早出现在

A.秦汉时期

B.隋唐时期

C.宋元时期

D.明清时期

14.(2021·广东·河源市第二中学七年级期中)唐朝的繁盛吸引了世界各地的人们漂洋过海、不远万里来到中国,唐朝也以博大的胸怀兼容并蓄外来文化的精华,中外文化双向交流、共享繁荣。下列事件能佐证这一现象的是( )

①文成公主入藏②鉴真东渡③玄奘两行④新罗音乐传入中国

A.②③④ B.①②④ C.①②③ D.①②③④

15.(2021·广东·汕头市龙湖实验中学七年级期中)日本宗教学家三者哲雄曾说:“玄奘有四张面孔,第一张面孔是世界上著名的佛学家,第二张面孔是伟大的旅行家,第三张面孔是伟大的翻译家,第四张面孔是世界上第一个开辟人文学科的专家。”下列史实能够印证该观点的是

A.开通丝绸之路,促进中西交流 B.去天竺取经,口述《大唐西域记》

C.远赴日本宣扬佛学,传播文明 D.远航亚非三十多国,宣扬国威

16.(2021·广东揭阳·七年级期中)抗击新冠肺炎疫情期间,日本在支援湖北高校捐赠物的包装箱上附了一句“山川异域,风月同天”,此诗句出自唐玄宗时期日本长屋亲王《绣袈裟衣缘》,当时唐朝一位高僧有感于长屋亲王的一片赤诚。毅然东渡日本,弘扬佛法,传播大唐文化。这位高僧是( )

A.玄奘 B.鉴真 C.蔡伦 D.毕昇

17.(2021·广东·陆丰市甲东镇钟山中学七年级期中)上海世博会日本馆里,有一个以“遣唐使”为中心的展区。下列关于唐朝与日本交往的说法,错误的是( )

A.玄奘东渡日本传播唐朝文化 B.两国之间有贸易往来

C.唐朝时期有十几批遣唐使来华 D.日本按唐朝模式进行政治改革

18.(2021·广东·清远市清新区凤霞中学七年级期中)习近平总书记在党的十九大报告中指出:“开放带来进步,封闭必然落后。中国开放的大门不会关闭,只会越开越大。”以下最能表明中国人学习外国文化的开放意识的是( )

A.玄奘西行 B.遣唐使到来 C.鉴真东渡 D.文成公主入藏

19.(2021·广东北江实验学校七年级期中)“东瀛有多远?芒履难丈量。袈裟作舟帆,合十忘生死,弘愿心中藏,普渡众生……”这是中央电视台播放的一部有关唐朝高僧的电视剧片尾曲。这部电视剧的主人公是

A.玄奘 B.鉴真 C.阿倍仲麻吕 D.唐太宗

20.(2021·广东北江实验学校七年级期中)“诗史互证”是研究中国古代历史的一种方法。下列诗句能够补证唐朝中外交往的是

A.自从贵主和亲后,一半胡风似汉家 B.故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州

C.忆惜开元全盛日,小邑犹臧万家室 D.九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒

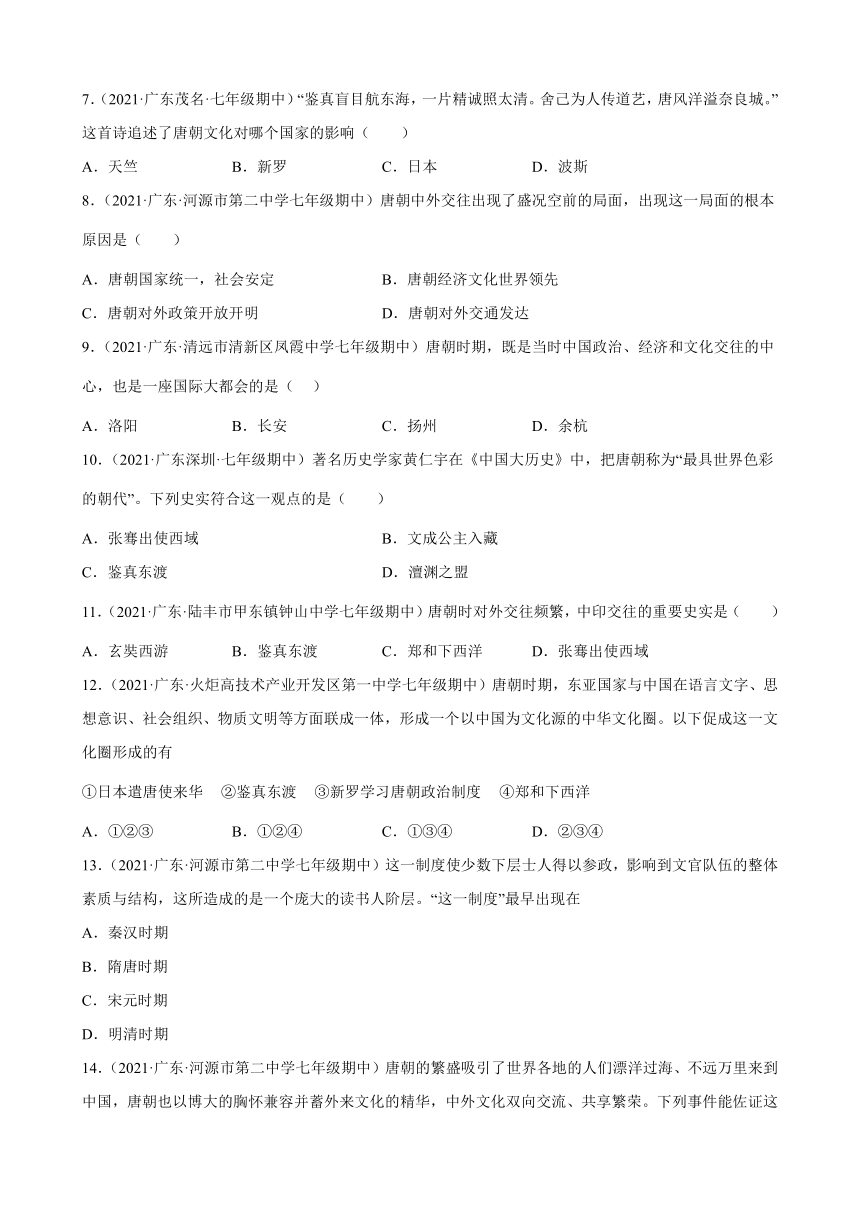

21.(2021·广东茂名·七年级期中)下列材料反映的共同主题是( )

A.佛教的传播发展 B.繁盛的中外交流

C.多彩的文学艺术 D.和睦的民族关系

22.(2021·广东韶关·七年级期中)高僧玄奘和鉴真不忘初心,克服千难万险,终于到达理想的彼岸。其“西行”和“东渡”的共同作用是

A.加强了边疆管理 B.开凿了丝绸之路 C.扩大了唐朝疆域 D.促进了文化交流

23.(2021·广东揭阳·七年级期中)“传法为重,舍身为轻;六渡出海,终抵东瀛”对材料的说法正确的是( )

A.材料中的主人公是玄奘:“法”指的是古兰经:“东瀛”指的是日本

B.材料中的主人公是鉴真:“法”指的是佛法:“东瀛”指的是日本

C.材料中的主人公是玄奘:“法”指的是佛法:“东瀛”指的是天竺(今印度)

D.材料中的主人公是鉴真:“法”指的是伊斯兰教:“东瀛”指的是日本

24.(2021·广东阳江·七年级期中)某同学拟写主题是“唐代的中外交流”的历史小论文。下列事例不应入选的是( )

A.文成公主入藏 B.玄奘西行 C.遣唐使到来 D.鉴真东渡

25.(2021·广东·北京师范大学珠海分校附属外国语学校七年级期中)“冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲”是唐末农民大起义领袖黄巢的诗句。唐末农民起义

A.平定了安史之乱 B.推翻了唐朝的统治

C.给唐朝统治以致命的打击 D.形成了藩镇割据局面

26.(2021·广东阳江·七年级期中)《旧唐书》称武则天:“制公卿之死命,擅王者之威力”(意为诛杀公卿,独断专权),小明却说:“对人民来说,武则天不算是坏皇帝。”小明得出该结论的主要依据是武则天

A.开始用分科考试的办法选拔官员

B.在位期间出现了“开元盛世”的局面

C.是中国历史上唯一的女皇帝

D.发展农业生产,推动社会经济进一步发展

27.(2021·广东清远·七年级期中)唐代中上层人士的墓葬中,陪葬骆驼俑的现象蔚然成风。许多陶骆驼背上驮着丝绸,驭手几乎都是表情各异的胡人,做工精美异常。由此可见,唐代

A.社会贫富差距悬殊 B.对外交流影响社会习俗

C.民间手工业很发达 D.中外经济文化交流频繁

28.(2021·广东·广州市白云区景泰中学七年级期中)唐诗的文学与史学价值并举。下列诗句蕴含唐朝中外交往盛况信息的是

A.自从贵主和亲后,一半胡风似汉家

B.九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒

C.忆惜开元全盛日,小邑犹藏万家室

D.开辟荆榛逐荷夷,十年始克复先基

29.(2021·广东·深圳市福景外国语学校七年级期中)以下唐诗中反映出唐代中外文化交流的是

A.故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州 B.忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室

C.尽道隋亡为此河,至今千里赖通波 D.日本晁衡辞帝都,征帆一片绕蓬壶

30.(2021·广东·河源市第二中学七年级期中)学习历史要具备一定的读图分析能力。读图,结合所学知识可得出的结论是

A.两国之间贸易往来频繁

B.当时日本国内也使用汉字

C.日本受到唐文化的影响

D.日本曾经隶属于唐朝

二、识图题

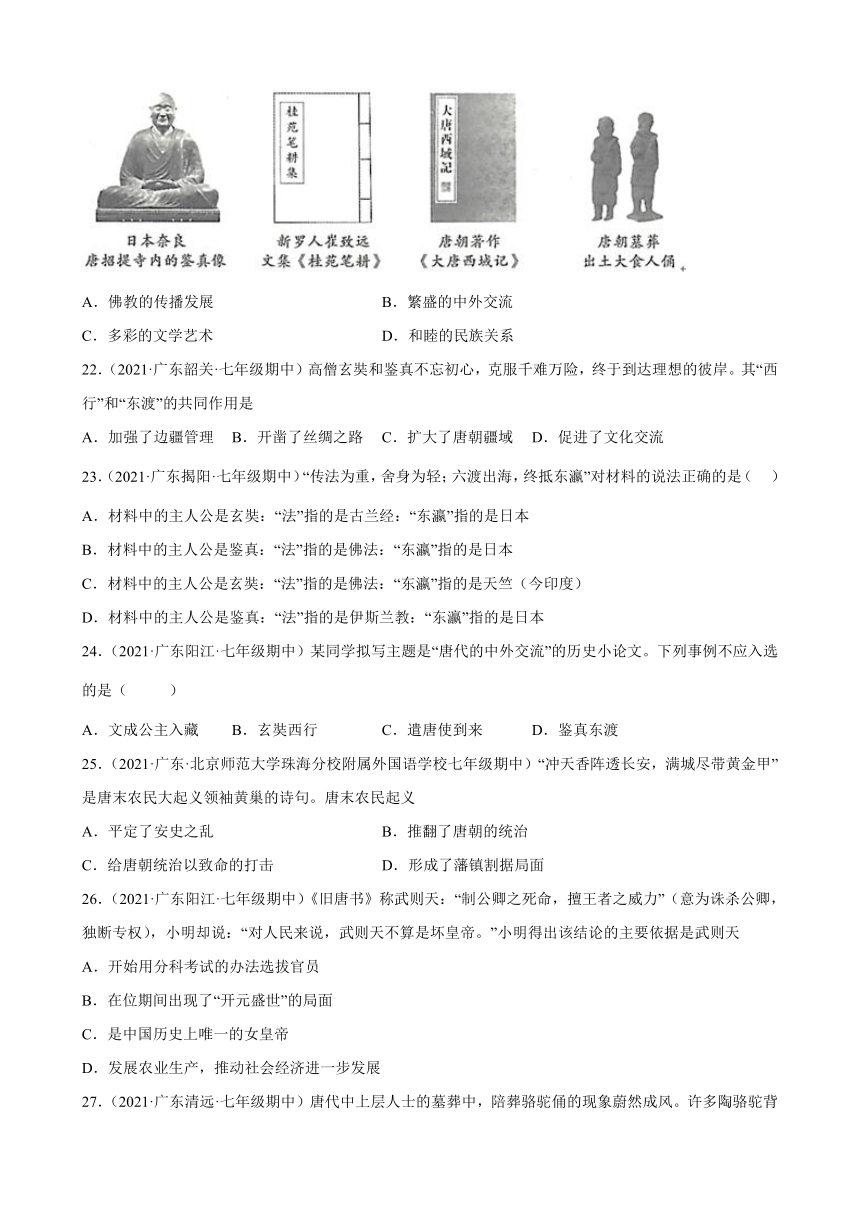

31.(2021·广东·东莞市东华初级中学七年级期中)结合下图和所学知识,回答问题。

(1)图一是在中国出土,仿唐“开元通宝”的银币,它是哪个国家铸造的?

(2)图二安放着唐朝哪位高僧的坐像?

(3)图三描述的是唐朝对外交往的哪一史实?由他口述,弟子记述的著作是什么?

三、综合题

32.(2021·广东·河源市第二中学七年级期中)阅读下列材料,回答问题。

材料一:如下图:

材料二:“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。”

——杜甫《忆昔》

材料三:“大唐国者,法式(法度)备定,珍国(文明发达)也,常须大(应经常去看看)”

——《日本书纪》

隋唐对外交往比较活跃,与亚洲乃至非洲、欧洲的一些国家,都有往来。

请结合所学知识回答下列问题:

(1)材料一是隋朝的一项水利工程,请问它的名称叫什么?有什么作用?

(2)材料三体现唐朝怎样的对外政策?日本派到唐朝来的使节叫什么?请举两列唐朝时中国对外交流的人物。

(3)综合上述材料,你认为隋唐时期具有一种怎样的时代特征?

33.(2021·广东茂名·七年级期中)历史是丰富多彩的。我们学习历史,也可以通过多样化的途径。

材料一 漫画学历史

材料二 诗歌学历史

鉴真盲目航东海,一片精诚照太清。舍己为人传道艺,唐风洋溢奈良城。

——郭沫若

材料三 图片学历史

那烂陀寺遗址

(1)如果材料一漫画人物是遣唐使,那么船上装载的“中国文化”包括哪些内容?(列举三项即可)日本遣唐使的心愿是什么?结果怎样?

(2)从材料二中可以看出,鉴真东渡过程中出现了怎样的曲折?鉴真是怎样面对这种曲折的?请用一句话概括鉴真东渡的巨大贡献。

(3)在唐代,材料三图片所示建筑是哪个国家的佛学最高学府?唐代哪位高僧曾在此游学并成为远近闻名的佛学大师?根据这位佛学大师的口述,他的弟子记录成书了什么著作?

(4)综合上述问题,谈谈你从中得到的启示。

34.(2021·广东清远·七年级期中)创新是一个民族发展的灵魂,是一个民族进步的不竭动力。自古以来中华民族就是富有创新精神的民族。结合所学知识探究以下问题。

材料一 忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓禀俱丰实。九州道路无豺狼,远行不劳吉日出。

——唐杜甫《忆昔》

(1)材料一中的唐诗描写了唐朝开元时期繁荣富庶、天下太平的盛世景象,当时的统治者是?这一盛世局面是在哪一事件后被打破的?

材料二

(2)农业工具的创新极大地促进了生产的发展,材料二中唐朝出现的两种新农具分别叫什么?

材料三 水国寒消春日长,燕莺催促花枝忙。风吹金榜落凡世,三十三人名字香。

——唐·周匡物《及第谣》

(3)材料三中的唐诗体现了我国古代史上哪种选官制度?这种选官制度正式确立的标志是?

材料四 贞观十五年(年)正月,……松赞干布亲自到柏海迎接公主。回到吐蕃后,他对亲近的人说:“我祖、父未有通婚上国者,今我得尚大唐公主,为幸实多。”

——选自《中华上下五千年》

(4)材料四表明唐朝在处理民族关系上实行什么样的政策?

材料五 复旦大学钱文忠教授在讲述唐朝对外关系时说:“一个伟大僧人西行取经的传奇故事,一条由信念、坚持和智慧浇铸而成的求知之路,一个民族胸襟开放、海纳百川的真实写照。”

(5)材料五的这位“伟大僧人”是谁?他的一生与佛学密不可分,他为后世留下的经典著作是什么?

35.(2021·广东阳江·七年级期中)阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一:唐太宗进一步完善了三省六部制,明确中央机构的职权及决策程序。针对当时 “民少吏多”的情况,命房玄龄等精简中央机构,将中央文武官员由2000多人减为643人;把全国划分为10道,将州、县合并为358个和1551个。

杜甫《忆昔》诗云:“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。”

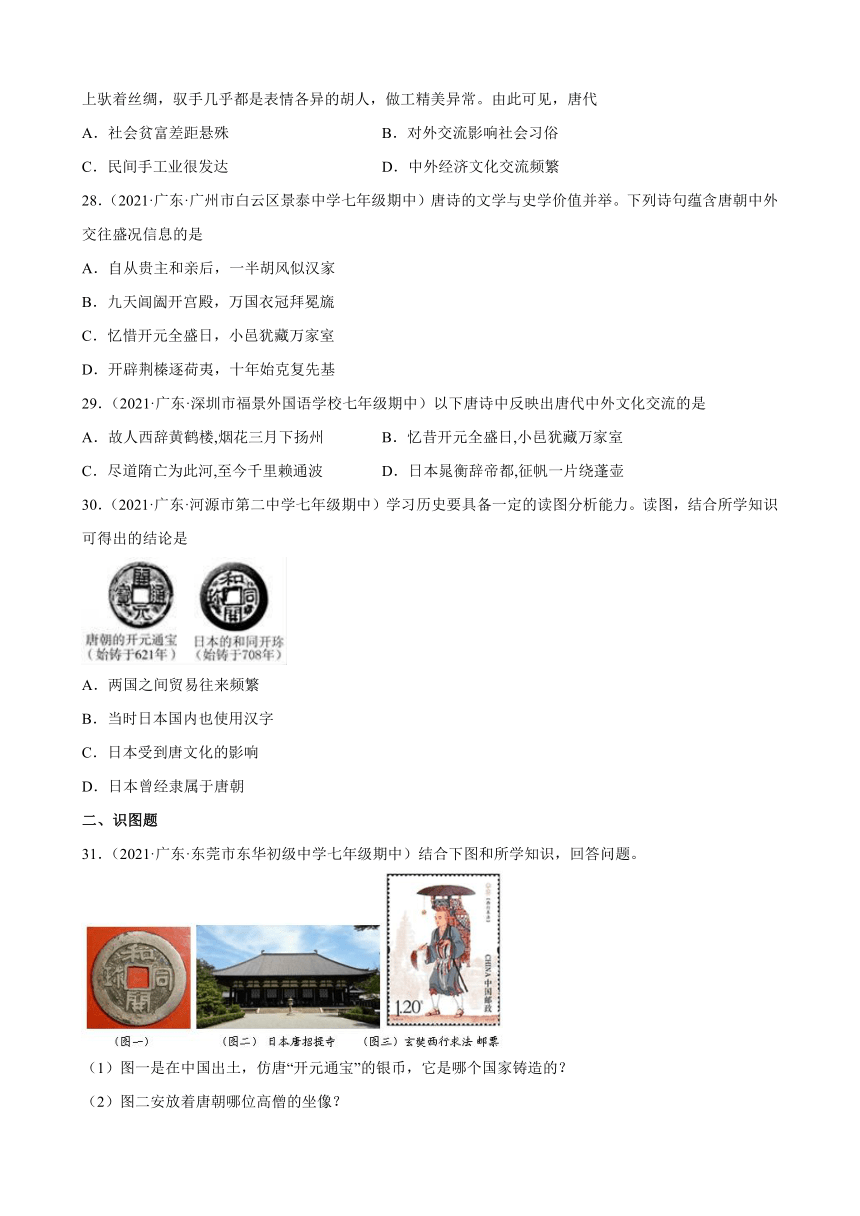

材料二:

材料三:唐朝中晚期以来,北方人口大量南迁。宋初,北方人口仅100多万户,而南方人口有230多万户,是北方的两倍多。北宋时,国家的财政收人约80%来自淮河以南地区。南宋时,流传着“苏湖熟,天下足”的谚语。同时,湖南、江西、福建和两广地区也得到很大开发。

(1)材料一所述唐太宗采取的措施有何目的? 杜甫诗中描述的是哪一盛世状况?

(2)材料二图一、图二的事件有什么共同意义?

(3)根据材料三概括当时中国社会的重大变化?你认为古代经济重心南移的过程对我们今天的经济建设有何启示?

36.(2021·广东茂名·七年级期中)考古发现是研究历史的主要途径之一。阅读材料,回答问题。

材料一:关于河姆渡和半坡原始居民的考古发现

(1)通过考古发掘出土的文物,我们可以推测史前人类已经掌握的技能。请你仿照范例,选择后两件文物,完成你的考证?

示例:河姆渡遗址出土的骨耜,可以印证河姆渡人会制作农业生产工具。

材料二 曾侯乙墓,是战国早期曾国君主乙的墓葬。在这个古墓出土的青铜礼器中,有套被称为“九鼎八簋”(如图),它们是祭祀祖先的祭器,规格很高。按照最初的规定,只有周天子才能使用,到了春秋战国时期,各诸侯国的国王甚至贵族也开始使用,屡屡出现僭越现象。根据文献材料,东周时期随州主要为随国据有,不见有曾国的记载。由于曾侯乙墓的发现,加上随州及其邻近的襄阳、枣阳、安陆、京山以及河南新野等地,曾多次出土曾国有铭铜器,因此有人认为这里的曾国即史籍上的随国。也有人认为曾、随是两个国家,不可等同。这个问题还需要进一步研究。

------摘编自湖北随县曾侯乙墓发掘简报

(2)你认为要破解“曾随之谜”,应该采用哪些研究方法?

材料三 何家村唐代容藏出土文物依次为:①“开元通宝”金钱(金钱不是流通货币,用于宫廷赏赐、喜庆活动)、②日本“和同开珎”、③波斯库思老二世银币(库思老二世,即《隋书·西域传》提到的波斯王库萨和)、④鎏金双狮纹银碗(碗底的主纹饰外围环绕着绳索纹圆框的装饰手法,不是中国古代传统的装饰手法,它应是受波斯萨珊银器影响的产物)。

(3)从上述出土文物中,你能获取哪些历史信息?并用材料中的信息加以说明?

37.(2021·广东北江实验学校七年级期中)阅读下列材料,回答问题。

材料一 “大唐国者,法式备定,珍国也,常须达。”

-----《日本书纪》

材料二 “舍己为人传道义,唐风洋溢奈良城。”

-----郭沫若

材料三 “四大皆空修道义,六根清静解禅缘。万里崎岖不辞苦,求取真经为人间。”

请回答:

(1)材料一反映了当时日本对唐朝文化的什么态度 结合所学指出“常须达”的人有哪些

(2)结合所学指出材料二说的是谁 他的主要事迹是什么

(3)根据材料三并结合所学知识回答:求取真经的是谁 到哪里求取真经 他的哪部著作记录了求取真经过程中的见闻

(4)从上述的材料中我们可以得到什么启示

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【解析】

依据所学知识可知,贞观初年,玄奘从长安出发,途经我国新疆及中亚诸国,到天竺取经。他把自己西行途中的见闻口述下来,由弟子整理成著名的《大唐西域记》,它是研究古印度和中亚地区历史、佛教的典籍,B项符合题意;A项是药学著作;C项是吴承恩编著的长篇神话小说;D项是我国最早标有确切是日期的印刷品。由此可知ACD三项与题干“玄奘西行旅途中的见闻回忆录”信息不符。故选B。

2.C

【解析】

题中对工具的介绍,有个别关键词,比如“竹筒”,“灌溉”等,由此结合所学可知,此工具为隋唐时期的筒车,由于农业灌溉,也反映出当时古代农业的发达,C符合题意;ABD不符合题意;故选C项。

3.D

【解析】

唐朝时,把印度称为天竺。中国与天竺交往频繁,玄奘西游天竺取经,著有《大唐西域记》一书,是研究中亚、印度半岛以及我国新疆地区历史和佛学的重要典籍。玄奘游学、研习内容主要涉及的宗教是佛教,因为古代印度是佛教的发源地,故选D。

4.A

【解析】

根据所学知识可知,日本遣唐使把唐朝的典章制度、天文历法、书法艺术、建筑技术以及生活习俗等带回日本,对日本的生产、生活与社会发展产生了深远影响。因此唐朝时,日本遣唐使来中国的主要目的是学习中国先进的文化。A符合题意;当时中国唐朝文化比日本文化先进,B不符合题意;加强两国间的友谊不是日本遣唐使来中国的主要目的,C不符合题意;求取佛经教义是玄奘西行天竺的目的,D不符合题意。所以BCD不符合题意,故选A。

5.B

【解析】

结合所学知识可知,唐玄宗时期,鉴真东渡日本,前后12年,前5次东渡失败,第6次才成功,双眼失明,但他仍继续努力,第六次终于成功,传授佛法,为中日文化交流做出杰出贡献。选项B符合题意;玄奘西游天竺取经,A排除;东汉蔡伦改进造纸术,C排除;郑成功收复台湾,D排除。故选B。

6.C

【解析】

根据题干信息,可知他是鉴真东渡。结合所学知识可知,唐玄宗时期,鉴真应日本僧人邀请东渡日本讲学,六次出行,五次失败,历尽千辛万苦,以致双目失明,终于到达日本。鉴真在日本坚持不懈地传播佛学和唐朝文化,他帮助日本设计的唐招提寺,至今犹存,对中日文化交流作出了重大贡献。选项C符合题意,张骞出使西域;玄奘西行天竺;郑和下西洋;选项ABD不符合题意,故选C。

7.C

【解析】

由题干中的“鉴真盲目航东海,一片精诚照太清”,然后结合所学知识可知,鉴真东渡日本,为中日文化交流作出了卓越的贡献,因此这首诗追述了唐朝文化对日本的影响,所以C项符合题意,排除ABD项。故本题答案为C。

8.B

【解析】

结合所学知识可知,唐朝经济文化世界领先,使唐朝在国际上享有很高的声望,这是唐朝中外交往出现了盛况空前的局面的根本原因,B正确;而ACD项都是唐朝中外交往出现了盛况空前的局面出现得原因,但不是根本原因。故ACD不符合题意,排除;故选B。

9.B

【解析】

依据所学可知,唐朝时期,唐都长安既是当时中国政治、经济和文化交往的中心,也是一座国际大都会。B项符合题意,故此题选B。

10.C

【解析】

著名历史学家黄仁宇在《中国大历史》中,把唐朝称为“最具世界色彩的朝代”,材料反映的是唐朝的对外交往,唐朝的对外交往比较活跃,唐朝时期鉴真东渡促进了中日之间的交流,C符合题意;张骞出使西域,发生在西汉,A排除;文成公主入藏,属于唐朝的民族关系,与题意不符,B排除;澶渊之盟,属于北宋的民族关系,D排除。故选择C。

11.A

【解析】

试题分析:本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力,结合所学知识可知,A项玄奘西游是唐朝时期的中印交往的史实,B项鉴真东渡是唐朝时期中日交往的史实,C项郑和下西洋是明朝时期的史实,D项张骞出使西域是汉朝时期的史实。BCD都不符合题意。所以答案选A

考点:人教版新课标七年级历史下册 繁荣与开放的社会 对外友好往来。

12.A

【解析】

根据所学可知,日本遣唐使来华,鉴真东渡,均传播了唐文化,新罗学习唐朝政治制度,也传播了唐朝文化,故A符合题意;郑和下西洋,发生在明朝时期,与题干无关,排除,故BCD均不符合题意。故选A。

13.B

【解析】

根据题干中的关键信息“文官队伍的整体素质与结构”“一个庞大的读书人阶层”,结合所学知识可知,隋朝时期开创了科举制度,唐朝时期完善和发展了科举制度。科举制度的产生改善了用人制度,使拥有才识的读书人有机会进入各级政府任职,促进了教育事业的发展,士人用功读书的风气盛行。所以这一制度指的是科举制度,最早出现在隋唐时期,故选B。

点睛:解答本题的关键是抓住关键词“文官”“读书人阶层”,由此可以想到科举制度,根据所学可知科举制度产生于隋唐时期,即可做出正确选择。

14.A

【解析】

根据题干中“中外文化双向交流、共享繁荣”结合所学知识,文成公主入藏属于和亲,和亲结盟指的是唐朝和少数民族之间,是民族关系,①不符合题意;鉴真东渡到日本弘扬佛法,属于中外关系,②符合题意;玄奘西行到天竺求取佛经,属于中外关系,③符合题意;日本派遣唐使来访,属于中外关系,④符合题意;综上②③④符合题意,A正确;BCD错误。综上故选A。

15.B

【解析】

根据题干“玄奘有四张面孔,第一张面孔是世界上著名的佛学家,第二张面孔是伟大的旅行家,第三张面孔是伟大的翻译家,第四张面孔是世界上第一个开辟人文学科的专家。”结合所学知识,贞观初年,高僧玄奘西行前往天竺取经,不畏艰险,历经磨难,经过四年的长途跋涉到达天竺,他遍访天竺的名寺,研习佛法,曾在佛学最高学府那烂陀寺游学,成为远近闻名的佛学大师。10多年后,玄奘携带大量佛经回到长安。此后主持译经工作,为中国佛教的发展做出了重大贡献。根据他的口述,由弟子记录成书的《大唐西域记》,记载了他游历过的100多个国家和地区的山川风貌及社会习俗,是研究中外交流史的珍贵文献,B正确;“开通丝绸之路,促进中西交流”与张骞有关,排除A;“远赴日本宣扬佛学,传播文明”的是鉴真,排除C;“远航亚非三十多国,宣扬国威”的是郑和,排除D。故选B。

16.B

【解析】

由材料“毅然东渡日本,弘扬佛法,传播大唐文化”可知,这位高僧是鉴真。鉴真应日本圣武天皇的约请,六次东渡,历尽艰辛,终于在天宝十三年(754年)携同弟子到达日本,鉴真不仅把律宗传到日本,而且把佛寺建筑、雕塑、绘画等艺术也传到了日本,为传播唐文化做出了重大贡献,所以B项符合题意;A项是玄奘西行,促进了中印文化交流,排除;C项是改进了造纸术,排除;D项发明了活字印刷术,排除。故选B。

17.A

【解析】

玄奘西天取经,鉴真东渡弘扬佛法,是唐朝对外文化交流史上的大事。所以答案选A。

18.A

【解析】

玄奘西行说得是玄奘去西方求取佛经,一路上历经千辛万苦,最终成功的故事,主动学习外国文化,表达了中国人的开放意识,也体现了刻苦精神,故选A项;B项、C项反映了唐朝传播先进的唐朝文化,排除;D项反映的是唐朝与少数民族之间的关系,排除。

19.B

【解析】

根据材料“东瀛有多远?芒履难丈量。袈裟作舟帆,合十忘生死,弘愿心中藏,普渡众生……”,并结合所学可知,电视剧中的主人公是鉴真。唐朝时,高僧鉴真应东瀛日本的请求,东渡日本传播中国文化,历经六次才成功,B项正确;玄奘西行至天竺学习佛教,排除A项;阿倍仲麻吕是日本来中国学习的唐遣留学生,排除C项;唐太宗是唐朝皇帝,排除D项。故选B项。

20.D

【解析】

根据材料并结合所学可知,“九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒”的意思是,重重叠叠的宫门一一打开,各国使节与百官项皇帝朝拜。由此可知,“九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒”能够补证唐朝中外交往,D项正确;“自从贵主和亲后,一半胡风似汉家”指的是,文成公主入藏后唐朝与吐蕃的友好关系,排除A项;“故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州”表达的是李白与孟浩然的深厚友情,排除B项;“忆惜开元全盛日,小邑犹臧万家室”描述的是唐朝“开元盛世”的繁荣景象,排除C项。故选D项。

21.B

【解析】

依据所学可知,鉴真六次东渡日本弘扬佛法,体现了唐朝与日本的友好往来;新罗崔志远的著作和唐朝墓葬出土大食人俑体现了唐朝和朝鲜、大食的友好往来;《大唐西域记》是玄奘西游天竺后口述,门人辩机笔受而成的著作,体现了唐朝和天竺的友好往来。由此可知,他们共同主题是繁盛的中外交流,B正确;ACD错误。综上故选B。

22.D

【解析】

根据所学,玄奘经过4年的长途跋涉到达天竺。由其口述,其弟子记录成书的《大唐西域记》记载了他游历过的100多个国家和地区的山川风物及社会习俗,是研究中外交流史的珍贵文献。鉴真第六次东渡抵达日本,他在日本传授佛经,还传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等。为中日文化交流作出了卓越的贡献。都促进了文化的交流,D项正确;二人与边疆管理、疆域扩大无关,排除AC项;B项是汉代,排除B项。故选D项。

23.B

【解析】

依据课本所学,唐朝高僧鉴真应日本僧人邀请,先后6次东渡,历尽千辛万苦,终于在754年到达日本,主要传授佛法。他留居日本10年,还传播中国的医药、文学、书法、建筑等。他带去了大量书籍文物,为中日文化交流做出过突出贡献。可知“东瀛”指的是日本。B项符合题意;D项不合题意;玄奘西行天竺,学习佛法。AC两项不合题意。由此可知ACD三项不合题意,故选择B。

24.A

【解析】

依据题干所给关键信息:“唐代的中外交流”,抓住关键词:“不应入选”,结合所学可知,A项唐朝和吐蕃的关系,吐蕃是我国境内的少数民族,符合题意;B项玄奘到印度去学习佛法,体现了中国和印度的友好关系,属于唐代的中外交流,不符合题意;CD两项体现我国和日本的友好关系,属于唐代的中外交流,不符合题意。由此分析BCD不符合题意。故选A。

点睛:抓住关键信息:“唐代的中外交流”和关键词:“不应入选”,要弄清哪些事件是中外交往,哪些是祖国境内的友好往来,需仔细甄别。

25.C

【解析】

结合所学知识可知,唐朝后期,统治腐朽,宦官专权,藩镇割据的态势越来越严重,而且相互之间发生兼并战争,中央已无力控制藩镇。人民赋役繁重,生活困苦,又遇到连年的灾荒,无以为生,发动了大规模起义。起义军在黄巢的率领下,黄巢起义转战南北,并攻人长安,建立政权,给唐朝统治以致命的打击。C项正确;安史之乱是755年至763年发生在唐朝的一次地方割据势力对中央集权的反叛,与题干内容不符,排除A项;907年,朱温建立了后梁政权唐朝至此灭亡,排除B项;安史之乱后,逐渐形成藩镇割据的局面,排除D项。故选C项。

26.D

【解析】

结合所学知识可知,开始用分科考试的办法选拔官员的是隋文帝,故A不符合题意;唐玄宗在位期间出现了“开元盛世”的局面,故B不符合题意;武则天改唐朝的国号为周,是是中国历史上唯一的女皇帝。这不是评价武则天的主要依据。故C不符合题意;武则天在位时期,重用人才,奖励农业生产,推动社会经济进一步发展。这是得出“对人民来说,武则天不算是坏皇帝。”的结论的主要依据。故D符合题意。故选D。

点睛:解答本题的关键是认识武则天在位时期,重用人才,奖励农业生产,推动社会经济进一步发展。这是人们肯定武则天的主要依据。

27.B

【解析】

依据题干“许多陶骆驼背上驮着丝绸,驭手几乎都是表情各异的胡人”,可知反映了当时丝绸之路推动中外经济文化交流,而“中上层人士的墓葬中,陪葬骆驼俑的现象蔚然成风”反映了墓葬这一社会习俗,由此得出对外交流影响社会习俗,B正确;社会贫富差距悬殊和民间手工业发展在题干中没有得到体现,AC排除;中外经济文化交流频繁只是对应题干的部分意思,D排除。故选B。

28.B

【解析】

依据所学可知,九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒。这句诗的意思是,一重一重的宫门打开,来自世界各地的使者、臣子向唐朝皇帝朝拜,反映了唐朝中外交往的现象,所以B项符合题意;A项自从贵主和亲后,一半胡风似汉家。这句诗说的是唐朝与吐蕃和亲,加强汉藏两族的友好往来,属于国内的民族交融,C项忆惜开元全盛日,小邑犹藏万家室。反映的是唐玄宗统治时期出现盛世的局面,D项开辟荆榛逐荷夷,十年始克复先基。这句诗意思是台湾岛在荷兰殖民主义者的血腥统治下,遍地荆榛,一片荒凉,我决心把荷兰侵略者驱逐出台湾岛,经过十多年的浴血斗争,才把荷兰人赶走,恢复了先人的基业。由此分析ACD三项均不符合题意,排除,故选B。

29.D

【解析】

本题通过唐诗为载体,考查学生的文学素养和对唐代中外文化交流的了解。“日本晁衡辞帝都,征帆一片绕蓬壶”是唐代中日友好交往的见证。D正确;A反映的是诗人之间的友情,与题意不符,A错误;B反映的是开元盛世,与题意不符,B错误;C是对隋朝大运河的评价,与题不符,C错误。综上故选D。

30.C

【解析】

根据图片的内容可知,日本的钱币和唐朝的钱币很相似,结合所学知识可知,日本向唐朝学习进行大化改新,日本受唐朝的影响十分深厚。所以答案选择C

31.(1)日本

(2)鉴真

(3)史实:玄奘西行天竺;《大唐西域记》

【解析】

(1)根据图一“和同开珎”,结合所学知识可知,图一是日本的银币,在中国出土,是仿唐“开元通宝”的银币制造的,充分体现了唐朝文化对日本的深远影响;隋唐时期,中日两国交往密切,为学习中国政治制度,吸收先进文化,日本派大批师团来华,唐朝从贞观年间开始日本本来中国的遣唐使有十多批。

(2)根据图二“日本唐招提寺”,结合所学知识可知,日本唐招提寺安放着唐朝鉴真高僧的坐像,鉴真在唐朝时期六次东渡日本,宣传唐文化,为中日文化的交流做出了突出的贡献,唐招提寺就是由高僧鉴真和尚亲手兴建的,是日本佛教律宗的总寺院。

(3)根据图三“玄奘西游求法”,结合所学知识,玄奘为探究佛教各派学说分歧,于贞观元年一人西行五万里,历经艰辛到达印度佛教中心那烂陀寺取真经,玄奘及口述,他的弟子记述,完成了《大唐西域记》,这是研究中外交流史的珍贵文献。

32.(1)大运河。加强了南北地区的经济、政治和文化交流。

(2)开放的对外政策。遣唐使。玄奘、鉴真。

(3)繁荣、开放。

【解析】

(1)

根据材料一中的地图信息,结合所学可知,地图反映的是隋朝的大运河;隋朝大运河加强了南北地区的经济、政治和文化交流。

(2)

根据材料三“隋唐对外交往比较活跃,与亚洲乃至非洲、欧洲的一些国家,都有往来”结合所学知识可知,唐朝时期实行开放的对外政策。日本派到唐朝的使节叫做遣唐使。结合所学知识,列举玄奘、鉴真两人即可。

(3)

根据材料二“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。”及材料三“隋唐对外交往比较活跃,与亚洲乃至非洲、欧洲的一些国家,都有往来”等信息,结合所学知识,从繁荣、开放等角度进行概括。

33.(1)内容:唐朝先进的政治制度、天文历法、文字、典籍、书法艺术、建筑技术等。心愿:学习唐朝先进文化,振兴日本。结果:遣唐使将唐朝先进的文明带回日本,对日本社会的发展产生了深远的影响。

(2)曲折:由于辛劳过度而双目失明。怎样面对:面对如此打击,鉴真仍矢志不渝,继续东渡,终于成功。贡献:鉴真在日本传授佛经,还传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等,为中日文化交流做出了卓越的贡献。

(3)国家:天竺。大师:玄奘。著作:《大唐西域记》。

(4)一个国家只有经济文化发达,才能产生巨大的辐射力和吸引力;一个国家在确保主权独立的前提下,只有对外开放,鼓励交流,才会有所得益,有所进步;国家和民族不论大小强弱,均有所长。

【解析】

(1)内容:结合所学知识可知,唐朝时期,周边的日本、朝鲜等国派出大量遣唐使来中国学习,主要学习唐朝先进的政治制度、天文历法、文字、典籍、书法艺术、建筑技术等“中国文化”。心愿:根据所学知识可知,日本遣唐使来中国的心愿是学习唐朝先进文化,振兴日本。结果:结合所学可知,日本遣唐使将唐朝先进的文明带回日本,随后进行了“大化改新”,对日本社会的发展产生了深远的影响。

(2)曲折:根据材料二“鉴真盲目航东海”可知,鉴真由于辛劳过度而双目失明。怎样面对:根据材料二“一片精诚照太清”并结合所学可知,面对失明的打击,鉴真仍矢志不渝,继续东渡,终于成功。贡献:根据材料二“舍己为人传道艺,唐风洋溢奈良城。”并结合所学可知,鉴真在日本传授佛经,还传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等,为中日文化交流做出了卓越的贡献。

(3)国家:根据图示注解“那烂陀寺遗址”结合所学可知,该建筑是天竺的佛学最高学府。大师:根据所学知识可知,唐代高僧玄奘曾在此游学。著作:玄奘回国后,由他自己口述,弟子整理而著成《大唐西域记》。

(4)根据材料中唐朝时期中外交往的史实,结合所学,从一个国家只有经济文化发达,才能产生巨大的辐射力和吸引力;一个国家在确保主权独立的前提下,只有对外开放,鼓励交流,才会有所得益,有所进步;国家和民族不论大小强弱,均有所长等角度进行回答。

34.(1)统治者:唐玄宗。

事件:安史之乱。

(2)农具:曲辕犁;筒车。

(3)选官制度:科举制。

标志:隋炀帝设立进士科。

(4)和亲。

(5)僧人:玄奘。

著作:《大唐西域记》《大般若经》《心经》《解深密经》《瑜伽师地论》《成唯识论》等。(任写一部即可)

【解析】

(1)统治者:据材料“ 忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室”可知,材料反映的是开元年间的盛世景象,唐玄宗前期的年号为开元,故此时期的皇帝是唐玄宗。

事件:据所学可知,使唐朝由盛转衰的事件是安史之乱。

(2)农具:据所学可知,材料二中唐朝出现的两种新农具分别叫曲辕犁,筒车。

(3)选官制度:据材料“风吹金榜落凡世,三十三人名字香”可知,金榜题名指的是科举制。

标志:结合所学可知,隋文帝开始用分科考试的办法选拔官员,隋炀帝设立进士科,标志着科举制形成。

(4)据材料“贞观十五年(年)正月,……松赞干布亲自到柏海迎接公主。”可知,这是唐太宗时期文成公主嫁给吐蕃赞普松赞干布,即唐蕃和亲。

(5)僧人:据材料“一个伟大僧人西行取经的传奇故事,一条由信念、坚持和智慧浇铸而成的求知之路,一个民族胸襟开放、海纳百川的真实写照”可知,材料强调的是玄奘西游的故事。

著作:结合所学可知,玄奘为后世留下的经典著作有《大唐西域记》《大般若经》《心经》《解深密经》《瑜伽师地论》《成唯识论》等。(任写一部即可)

35.(1)目的加强君主专制,提高行政效率;“开元盛世”。

(2)促进了中外文化的交流和传播。

(3)经济重心南移;启示:学生只要从社会稳定、政府对经济重视,引进先进技术,生态自然等方面言之有理,符合题意回答两个方面即可。例:政局的稳定是经济发展的必要条件;统治者对经济发展的重视程度是经济发展的重要因素;及时引进、运用先进的科学技术于经济建设中是促进经济快速发展的重要保证;要保护生态环境;爱护自然等。

【解析】

(1)根据材料并结合所学知识可知,唐太宗进一步完善了三省六部制,明确中央机构的职权及决策程序,精简中央机构,目的加强君主专制,提高行政效率;根据材料“忆昔开元全盛日”并结合所学知识可知是开元盛世,唐玄宗在位的前期,年号为“开元”,当时政治稳定,经济繁荣,国库充盈,民众生活安定,唐朝的国力达到前所未有的强大,进入了鼎盛时期,历史上称为“开元盛世”。

(2)依据所学知识可知图一、图二的事件是玄奘西行、鉴真东渡,唐朝 与天竺有频繁的交往,贞观初年,高僧玄奘西行前往天竺取经,不畏艰险,历经磨难,经过4年的长途跋涉到达天竺,他遍访天竺的名寺,研习佛法,曾在佛学最高学府那烂陀寺游学,成为远近闻名的佛学大师,10多年后,玄奘携带大量佛经回到长安,此后主持译经工作,为中国佛教的发展作出重大贡献,根据他的口述,由弟子记录成书的《大唐西域记》,记载了他游历过的100多个国家和地区的山川风物及社会习俗,是研究中外交流史的珍贵文献,在唐朝与日本的文化交流中,最有影响的人物是鉴真,他是扬州大明寺的高僧,接受日本僧人的邀请东渡日本,前5次都因种种原因没有成功,辛劳过度而双目失明,但鉴真仍矢志不渝,继续进行第6次东渡,终于754年抵达日本,他在日本传授佛经,还传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等,为中日文化交流作出了卓越的贡献,他们都促进了中外文化的交流和传播。

(3)根据材料并所学知识可知唐朝时期经济重心开始南移;综合上述材料并结合所学知识可知经济重心南移让我们认识到政局的稳定是经济发展的必要条件,统治者对经济发展的重视程度是经济发展的重要因素,及时引进、运用先进的科学技术于经济建设中是促进经济快速发展的重要保证;要保护生态环境,爱护自然等,学生只要从社会稳定、政府对经济重视,引进先进技术,生态自然等方面言之有理,符合题意回答两个方面即可。

36.(1)半坡遗址出土的“人面鱼纹彩陶盆”可以印证半坡人会制作彩陶;河姆渡遗址出土的“中国最早的象牙雕刻”可以印证河姆渡人已掌握了雕刻技术。

(2)研究方法:考古发掘,文献研究,文献与考古相印证的方法等。

(3)历史信息:①中国和波斯在唐朝时已有往来-----出土文物中有波斯库斯老二世银币。②何家村唐代窖藏的墓葬主人是一个钱币收集的爱好者------出土文物包含古代中外大量钱币。③唐朝的社会风气开放,兼容并蓄------鎏金双狮银纹碗的装饰手法受波斯银器影响。④中国和日本在唐朝时已有往来------出土文物中有“日本”和“同开珎”钱币。

【解析】

(1)结合所学知识可知,半坡遗址中出土了骨针、骨锥,陶制和石制的纺轮,可见半坡人已经会简单的纺织、制衣。河姆渡遗址出土的“中国最早的象牙雕刻”可以印证河姆渡人已掌握了雕刻技术。

(2)结合所学知识可知,要破解“曾随之谜”来研究历史,我们应该采用的研究方法有,①考古发掘出的实物,是历史最好的证明;②文献研究,这是在前人和他人工作成果的基础上进行的,是获取知识的捷径;③用文献与考古相印证的方法来探究历史。

(3)根据出土文物,由“何家村唐代容藏出土文物”,可知何家村唐代窖藏的墓葬主人是一个钱币收集的爱好者,因为出土文物包含古代中外大量钱币;由“出土文物中有日本“和同开珎”钱币”,可知中国和日本在唐朝时已有往来;由“波斯库思老二世银币(库思老二世,即《隋书·西域传》提到的波斯王库萨和)”,可知中国和波斯在唐朝时已有往来;由“鎏金双狮纹银碗”,可知受波斯银器影响,体现唐朝的社会风气开放,兼容并蓄。因此能获取的历史信息,如①中国和波斯在唐朝时已有往来-----出土文物中有波斯库斯老二世银币。②何家村唐代窖藏的墓葬主人是一个钱币收集的爱好者------出土文物包含古代中外大量钱币。③唐朝的社会风气开放,兼容并蓄------鎏金双狮银纹碗的装饰手法受波斯银器影响。④中国和日本在唐朝时已有往来------出土文物中有日本“和同开珎”钱币。

37.(1)崇拜、向往的态度;遣唐使、留学生、留学僧。

(2)鉴真;东渡日本传播中国文化。

(3)玄奘;天竺;《大唐西域记》。

(4)要善于吸收和学习外国先进的文化;要积极开展对外经济文化交流等。

【解析】

(1)依据材料一“大唐国者,法式备定,珍国也,常须达。”意思是大唐这个国家,法律完备,是个珍贵的国家,应该常常去,由此可知日本认为唐朝文化的完备先进,对唐文化崇拜、向往的态度;“常须达”的人即常常来到中国的人。为了学习唐朝文化,日本派遣唐使到中国,跟随使节来中国的,还有很多留学生和留学僧等。

(2)依据材料二“舍己为人传道义,唐风洋溢奈良城。”可知描述的是鉴真。结合课本所学,在唐朝与日本的文化交流中,最有影响的人物是鉴真。接受日本僧人的邀请东渡日本,前5次都没有成功,辛苦过度而双目失明。但是鉴真仍矢志不渝,积极进行第6次东渡,终于到达日本。他在日本十几年传授佛经,还传播中国的医药、文学、书法、绘画等,为中日文化交流作出了卓越的贡献。

(3)依据材料三“四大皆空修道义,六根清静解禅缘。万里崎岖不辞苦,求取真经为人间。”反映的是佛经的内容。结合课本所学,贞观初年,高僧玄奘前往天竺取经,不畏艰险,历经磨难,经过4年跋涉到达天竺;他遍访天竺的名寺,研习佛法。10多年后,玄奘携带大量佛经回到长安,此后主持译经工作,为中国佛教的发展作出重大贡献。根据他的口述,由弟子记录成书的《大唐西域记》,记载了他游历过的100多个国家和地区的山川风物及社会习俗。

(4)依据前面的材料日本学习中国先进文化,鉴真前往日本传播中国文化;玄奘前往天竺学习佛法。由此得出,我们要善于吸收和学习外国先进的文化;要积极开展对外经济文化交流等。

答案第1页,共2页

一、选择题

1.(2021·广东阳江·七年级期中)它是玄奘西行旅途中的见闻回忆录,它是研究古印度和中亚地区历史、佛教的典籍,它是( )

A.《唐本草》 B.《大唐西域记》

C.《西游记》 D.《金刚经》

2.(2021·广东·火炬高技术产业开发区第一中学七年级期中)右图所示为我国古代发明的一种工具,“形似纺车,四周缚以竹筒,依靠水力旋转,转动时,低则舀水,高则泻水,昼夜不息,并能把低水引用到高地灌溉”。它的主要用途是

A.交通运输 B.纸张印刷

C.农业生产 D.陶器制作

3.(2021·广东茂名·七年级期中)玄奘西行是古代中印两国人民友好交往的见证,他游学、研习的内容主要涉及的宗教是( )

A.基督教 B.伊斯兰教 C.道教 D.佛教

4.(2021·广东·东莞市东华初级中学七年级期中)唐朝时,日本遣唐使来中国的主要目的是( )

A.学习中国先进的文化 B.传播先进的日本文化

C.加强两国间的友谊 D.求取佛经教义

5.(2021·广东清远·七年级期中)抗击新冠肺炎疫情期间,日本在支援湖北高校捐赠物的包装箱上附了一句“山川异域,风月同天”,此诗句出自唐玄宗时期日本长屋亲王《绣袈裟衣缘》。当时唐朝一位高僧有感于长屋亲王的一片赤诚,毅然东渡日本,弘扬佛法,传大唐文化。这位高僧是( )

A.玄奘 B.鉴真 C.蔡伦 D.郑成功

6.(2021·广东惠州·七年级期中)“他应日本‘留学僧’的邀请,前后历时12年,经历了5次失败,终于在66岁时取得成功。他将佛学、建筑、雕塑等技术带到日本”。材料反映的事件是( )

A.张骞出使西域 B.玄奘西行 C.鉴真东渡 D.郑和下西洋

7.(2021·广东茂名·七年级期中)“鉴真盲目航东海,一片精诚照太清。舍己为人传道艺,唐风洋溢奈良城。”这首诗追述了唐朝文化对哪个国家的影响( )

A.天竺 B.新罗 C.日本 D.波斯

8.(2021·广东·河源市第二中学七年级期中)唐朝中外交往出现了盛况空前的局面,出现这一局面的根本原因是( )

A.唐朝国家统一,社会安定 B.唐朝经济文化世界领先

C.唐朝对外政策开放开明 D.唐朝对外交通发达

9.(2021·广东·清远市清新区凤霞中学七年级期中)唐朝时期,既是当时中国政治、经济和文化交往的中心,也是一座国际大都会的是( )

A.洛阳 B.长安 C.扬州 D.余杭

10.(2021·广东深圳·七年级期中)著名历史学家黄仁宇在《中国大历史》中,把唐朝称为“最具世界色彩的朝代”。下列史实符合这一观点的是( )

A.张骞出使西域 B.文成公主入藏

C.鉴真东渡 D.澶渊之盟

11.(2021·广东·陆丰市甲东镇钟山中学七年级期中)唐朝时对外交往频繁,中印交往的重要史实是( )

A.玄奘西游 B.鉴真东渡 C.郑和下西洋 D.张骞出使西域

12.(2021·广东·火炬高技术产业开发区第一中学七年级期中)唐朝时期,东亚国家与中国在语言文字、思想意识、社会组织、物质文明等方面联成一体,形成一个以中国为文化源的中华文化圈。以下促成这一文化圈形成的有

①日本遣唐使来华 ②鉴真东渡 ③新罗学习唐朝政治制度 ④郑和下西洋

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

13.(2021·广东·河源市第二中学七年级期中)这一制度使少数下层士人得以参政,影响到文官队伍的整体素质与结构,这所造成的是一个庞大的读书人阶层。“这一制度”最早出现在

A.秦汉时期

B.隋唐时期

C.宋元时期

D.明清时期

14.(2021·广东·河源市第二中学七年级期中)唐朝的繁盛吸引了世界各地的人们漂洋过海、不远万里来到中国,唐朝也以博大的胸怀兼容并蓄外来文化的精华,中外文化双向交流、共享繁荣。下列事件能佐证这一现象的是( )

①文成公主入藏②鉴真东渡③玄奘两行④新罗音乐传入中国

A.②③④ B.①②④ C.①②③ D.①②③④

15.(2021·广东·汕头市龙湖实验中学七年级期中)日本宗教学家三者哲雄曾说:“玄奘有四张面孔,第一张面孔是世界上著名的佛学家,第二张面孔是伟大的旅行家,第三张面孔是伟大的翻译家,第四张面孔是世界上第一个开辟人文学科的专家。”下列史实能够印证该观点的是

A.开通丝绸之路,促进中西交流 B.去天竺取经,口述《大唐西域记》

C.远赴日本宣扬佛学,传播文明 D.远航亚非三十多国,宣扬国威

16.(2021·广东揭阳·七年级期中)抗击新冠肺炎疫情期间,日本在支援湖北高校捐赠物的包装箱上附了一句“山川异域,风月同天”,此诗句出自唐玄宗时期日本长屋亲王《绣袈裟衣缘》,当时唐朝一位高僧有感于长屋亲王的一片赤诚。毅然东渡日本,弘扬佛法,传播大唐文化。这位高僧是( )

A.玄奘 B.鉴真 C.蔡伦 D.毕昇

17.(2021·广东·陆丰市甲东镇钟山中学七年级期中)上海世博会日本馆里,有一个以“遣唐使”为中心的展区。下列关于唐朝与日本交往的说法,错误的是( )

A.玄奘东渡日本传播唐朝文化 B.两国之间有贸易往来

C.唐朝时期有十几批遣唐使来华 D.日本按唐朝模式进行政治改革

18.(2021·广东·清远市清新区凤霞中学七年级期中)习近平总书记在党的十九大报告中指出:“开放带来进步,封闭必然落后。中国开放的大门不会关闭,只会越开越大。”以下最能表明中国人学习外国文化的开放意识的是( )

A.玄奘西行 B.遣唐使到来 C.鉴真东渡 D.文成公主入藏

19.(2021·广东北江实验学校七年级期中)“东瀛有多远?芒履难丈量。袈裟作舟帆,合十忘生死,弘愿心中藏,普渡众生……”这是中央电视台播放的一部有关唐朝高僧的电视剧片尾曲。这部电视剧的主人公是

A.玄奘 B.鉴真 C.阿倍仲麻吕 D.唐太宗

20.(2021·广东北江实验学校七年级期中)“诗史互证”是研究中国古代历史的一种方法。下列诗句能够补证唐朝中外交往的是

A.自从贵主和亲后,一半胡风似汉家 B.故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州

C.忆惜开元全盛日,小邑犹臧万家室 D.九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒

21.(2021·广东茂名·七年级期中)下列材料反映的共同主题是( )

A.佛教的传播发展 B.繁盛的中外交流

C.多彩的文学艺术 D.和睦的民族关系

22.(2021·广东韶关·七年级期中)高僧玄奘和鉴真不忘初心,克服千难万险,终于到达理想的彼岸。其“西行”和“东渡”的共同作用是

A.加强了边疆管理 B.开凿了丝绸之路 C.扩大了唐朝疆域 D.促进了文化交流

23.(2021·广东揭阳·七年级期中)“传法为重,舍身为轻;六渡出海,终抵东瀛”对材料的说法正确的是( )

A.材料中的主人公是玄奘:“法”指的是古兰经:“东瀛”指的是日本

B.材料中的主人公是鉴真:“法”指的是佛法:“东瀛”指的是日本

C.材料中的主人公是玄奘:“法”指的是佛法:“东瀛”指的是天竺(今印度)

D.材料中的主人公是鉴真:“法”指的是伊斯兰教:“东瀛”指的是日本

24.(2021·广东阳江·七年级期中)某同学拟写主题是“唐代的中外交流”的历史小论文。下列事例不应入选的是( )

A.文成公主入藏 B.玄奘西行 C.遣唐使到来 D.鉴真东渡

25.(2021·广东·北京师范大学珠海分校附属外国语学校七年级期中)“冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲”是唐末农民大起义领袖黄巢的诗句。唐末农民起义

A.平定了安史之乱 B.推翻了唐朝的统治

C.给唐朝统治以致命的打击 D.形成了藩镇割据局面

26.(2021·广东阳江·七年级期中)《旧唐书》称武则天:“制公卿之死命,擅王者之威力”(意为诛杀公卿,独断专权),小明却说:“对人民来说,武则天不算是坏皇帝。”小明得出该结论的主要依据是武则天

A.开始用分科考试的办法选拔官员

B.在位期间出现了“开元盛世”的局面

C.是中国历史上唯一的女皇帝

D.发展农业生产,推动社会经济进一步发展

27.(2021·广东清远·七年级期中)唐代中上层人士的墓葬中,陪葬骆驼俑的现象蔚然成风。许多陶骆驼背上驮着丝绸,驭手几乎都是表情各异的胡人,做工精美异常。由此可见,唐代

A.社会贫富差距悬殊 B.对外交流影响社会习俗

C.民间手工业很发达 D.中外经济文化交流频繁

28.(2021·广东·广州市白云区景泰中学七年级期中)唐诗的文学与史学价值并举。下列诗句蕴含唐朝中外交往盛况信息的是

A.自从贵主和亲后,一半胡风似汉家

B.九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒

C.忆惜开元全盛日,小邑犹藏万家室

D.开辟荆榛逐荷夷,十年始克复先基

29.(2021·广东·深圳市福景外国语学校七年级期中)以下唐诗中反映出唐代中外文化交流的是

A.故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州 B.忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室

C.尽道隋亡为此河,至今千里赖通波 D.日本晁衡辞帝都,征帆一片绕蓬壶

30.(2021·广东·河源市第二中学七年级期中)学习历史要具备一定的读图分析能力。读图,结合所学知识可得出的结论是

A.两国之间贸易往来频繁

B.当时日本国内也使用汉字

C.日本受到唐文化的影响

D.日本曾经隶属于唐朝

二、识图题

31.(2021·广东·东莞市东华初级中学七年级期中)结合下图和所学知识,回答问题。

(1)图一是在中国出土,仿唐“开元通宝”的银币,它是哪个国家铸造的?

(2)图二安放着唐朝哪位高僧的坐像?

(3)图三描述的是唐朝对外交往的哪一史实?由他口述,弟子记述的著作是什么?

三、综合题

32.(2021·广东·河源市第二中学七年级期中)阅读下列材料,回答问题。

材料一:如下图:

材料二:“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。”

——杜甫《忆昔》

材料三:“大唐国者,法式(法度)备定,珍国(文明发达)也,常须大(应经常去看看)”

——《日本书纪》

隋唐对外交往比较活跃,与亚洲乃至非洲、欧洲的一些国家,都有往来。

请结合所学知识回答下列问题:

(1)材料一是隋朝的一项水利工程,请问它的名称叫什么?有什么作用?

(2)材料三体现唐朝怎样的对外政策?日本派到唐朝来的使节叫什么?请举两列唐朝时中国对外交流的人物。

(3)综合上述材料,你认为隋唐时期具有一种怎样的时代特征?

33.(2021·广东茂名·七年级期中)历史是丰富多彩的。我们学习历史,也可以通过多样化的途径。

材料一 漫画学历史

材料二 诗歌学历史

鉴真盲目航东海,一片精诚照太清。舍己为人传道艺,唐风洋溢奈良城。

——郭沫若

材料三 图片学历史

那烂陀寺遗址

(1)如果材料一漫画人物是遣唐使,那么船上装载的“中国文化”包括哪些内容?(列举三项即可)日本遣唐使的心愿是什么?结果怎样?

(2)从材料二中可以看出,鉴真东渡过程中出现了怎样的曲折?鉴真是怎样面对这种曲折的?请用一句话概括鉴真东渡的巨大贡献。

(3)在唐代,材料三图片所示建筑是哪个国家的佛学最高学府?唐代哪位高僧曾在此游学并成为远近闻名的佛学大师?根据这位佛学大师的口述,他的弟子记录成书了什么著作?

(4)综合上述问题,谈谈你从中得到的启示。

34.(2021·广东清远·七年级期中)创新是一个民族发展的灵魂,是一个民族进步的不竭动力。自古以来中华民族就是富有创新精神的民族。结合所学知识探究以下问题。

材料一 忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓禀俱丰实。九州道路无豺狼,远行不劳吉日出。

——唐杜甫《忆昔》

(1)材料一中的唐诗描写了唐朝开元时期繁荣富庶、天下太平的盛世景象,当时的统治者是?这一盛世局面是在哪一事件后被打破的?

材料二

(2)农业工具的创新极大地促进了生产的发展,材料二中唐朝出现的两种新农具分别叫什么?

材料三 水国寒消春日长,燕莺催促花枝忙。风吹金榜落凡世,三十三人名字香。

——唐·周匡物《及第谣》

(3)材料三中的唐诗体现了我国古代史上哪种选官制度?这种选官制度正式确立的标志是?

材料四 贞观十五年(年)正月,……松赞干布亲自到柏海迎接公主。回到吐蕃后,他对亲近的人说:“我祖、父未有通婚上国者,今我得尚大唐公主,为幸实多。”

——选自《中华上下五千年》

(4)材料四表明唐朝在处理民族关系上实行什么样的政策?

材料五 复旦大学钱文忠教授在讲述唐朝对外关系时说:“一个伟大僧人西行取经的传奇故事,一条由信念、坚持和智慧浇铸而成的求知之路,一个民族胸襟开放、海纳百川的真实写照。”

(5)材料五的这位“伟大僧人”是谁?他的一生与佛学密不可分,他为后世留下的经典著作是什么?

35.(2021·广东阳江·七年级期中)阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一:唐太宗进一步完善了三省六部制,明确中央机构的职权及决策程序。针对当时 “民少吏多”的情况,命房玄龄等精简中央机构,将中央文武官员由2000多人减为643人;把全国划分为10道,将州、县合并为358个和1551个。

杜甫《忆昔》诗云:“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。”

材料二:

材料三:唐朝中晚期以来,北方人口大量南迁。宋初,北方人口仅100多万户,而南方人口有230多万户,是北方的两倍多。北宋时,国家的财政收人约80%来自淮河以南地区。南宋时,流传着“苏湖熟,天下足”的谚语。同时,湖南、江西、福建和两广地区也得到很大开发。

(1)材料一所述唐太宗采取的措施有何目的? 杜甫诗中描述的是哪一盛世状况?

(2)材料二图一、图二的事件有什么共同意义?

(3)根据材料三概括当时中国社会的重大变化?你认为古代经济重心南移的过程对我们今天的经济建设有何启示?

36.(2021·广东茂名·七年级期中)考古发现是研究历史的主要途径之一。阅读材料,回答问题。

材料一:关于河姆渡和半坡原始居民的考古发现

(1)通过考古发掘出土的文物,我们可以推测史前人类已经掌握的技能。请你仿照范例,选择后两件文物,完成你的考证?

示例:河姆渡遗址出土的骨耜,可以印证河姆渡人会制作农业生产工具。

材料二 曾侯乙墓,是战国早期曾国君主乙的墓葬。在这个古墓出土的青铜礼器中,有套被称为“九鼎八簋”(如图),它们是祭祀祖先的祭器,规格很高。按照最初的规定,只有周天子才能使用,到了春秋战国时期,各诸侯国的国王甚至贵族也开始使用,屡屡出现僭越现象。根据文献材料,东周时期随州主要为随国据有,不见有曾国的记载。由于曾侯乙墓的发现,加上随州及其邻近的襄阳、枣阳、安陆、京山以及河南新野等地,曾多次出土曾国有铭铜器,因此有人认为这里的曾国即史籍上的随国。也有人认为曾、随是两个国家,不可等同。这个问题还需要进一步研究。

------摘编自湖北随县曾侯乙墓发掘简报

(2)你认为要破解“曾随之谜”,应该采用哪些研究方法?

材料三 何家村唐代容藏出土文物依次为:①“开元通宝”金钱(金钱不是流通货币,用于宫廷赏赐、喜庆活动)、②日本“和同开珎”、③波斯库思老二世银币(库思老二世,即《隋书·西域传》提到的波斯王库萨和)、④鎏金双狮纹银碗(碗底的主纹饰外围环绕着绳索纹圆框的装饰手法,不是中国古代传统的装饰手法,它应是受波斯萨珊银器影响的产物)。

(3)从上述出土文物中,你能获取哪些历史信息?并用材料中的信息加以说明?

37.(2021·广东北江实验学校七年级期中)阅读下列材料,回答问题。

材料一 “大唐国者,法式备定,珍国也,常须达。”

-----《日本书纪》

材料二 “舍己为人传道义,唐风洋溢奈良城。”

-----郭沫若

材料三 “四大皆空修道义,六根清静解禅缘。万里崎岖不辞苦,求取真经为人间。”

请回答:

(1)材料一反映了当时日本对唐朝文化的什么态度 结合所学指出“常须达”的人有哪些

(2)结合所学指出材料二说的是谁 他的主要事迹是什么

(3)根据材料三并结合所学知识回答:求取真经的是谁 到哪里求取真经 他的哪部著作记录了求取真经过程中的见闻

(4)从上述的材料中我们可以得到什么启示

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【解析】

依据所学知识可知,贞观初年,玄奘从长安出发,途经我国新疆及中亚诸国,到天竺取经。他把自己西行途中的见闻口述下来,由弟子整理成著名的《大唐西域记》,它是研究古印度和中亚地区历史、佛教的典籍,B项符合题意;A项是药学著作;C项是吴承恩编著的长篇神话小说;D项是我国最早标有确切是日期的印刷品。由此可知ACD三项与题干“玄奘西行旅途中的见闻回忆录”信息不符。故选B。

2.C

【解析】

题中对工具的介绍,有个别关键词,比如“竹筒”,“灌溉”等,由此结合所学可知,此工具为隋唐时期的筒车,由于农业灌溉,也反映出当时古代农业的发达,C符合题意;ABD不符合题意;故选C项。

3.D

【解析】

唐朝时,把印度称为天竺。中国与天竺交往频繁,玄奘西游天竺取经,著有《大唐西域记》一书,是研究中亚、印度半岛以及我国新疆地区历史和佛学的重要典籍。玄奘游学、研习内容主要涉及的宗教是佛教,因为古代印度是佛教的发源地,故选D。

4.A

【解析】

根据所学知识可知,日本遣唐使把唐朝的典章制度、天文历法、书法艺术、建筑技术以及生活习俗等带回日本,对日本的生产、生活与社会发展产生了深远影响。因此唐朝时,日本遣唐使来中国的主要目的是学习中国先进的文化。A符合题意;当时中国唐朝文化比日本文化先进,B不符合题意;加强两国间的友谊不是日本遣唐使来中国的主要目的,C不符合题意;求取佛经教义是玄奘西行天竺的目的,D不符合题意。所以BCD不符合题意,故选A。

5.B

【解析】

结合所学知识可知,唐玄宗时期,鉴真东渡日本,前后12年,前5次东渡失败,第6次才成功,双眼失明,但他仍继续努力,第六次终于成功,传授佛法,为中日文化交流做出杰出贡献。选项B符合题意;玄奘西游天竺取经,A排除;东汉蔡伦改进造纸术,C排除;郑成功收复台湾,D排除。故选B。

6.C

【解析】

根据题干信息,可知他是鉴真东渡。结合所学知识可知,唐玄宗时期,鉴真应日本僧人邀请东渡日本讲学,六次出行,五次失败,历尽千辛万苦,以致双目失明,终于到达日本。鉴真在日本坚持不懈地传播佛学和唐朝文化,他帮助日本设计的唐招提寺,至今犹存,对中日文化交流作出了重大贡献。选项C符合题意,张骞出使西域;玄奘西行天竺;郑和下西洋;选项ABD不符合题意,故选C。

7.C

【解析】

由题干中的“鉴真盲目航东海,一片精诚照太清”,然后结合所学知识可知,鉴真东渡日本,为中日文化交流作出了卓越的贡献,因此这首诗追述了唐朝文化对日本的影响,所以C项符合题意,排除ABD项。故本题答案为C。

8.B

【解析】

结合所学知识可知,唐朝经济文化世界领先,使唐朝在国际上享有很高的声望,这是唐朝中外交往出现了盛况空前的局面的根本原因,B正确;而ACD项都是唐朝中外交往出现了盛况空前的局面出现得原因,但不是根本原因。故ACD不符合题意,排除;故选B。

9.B

【解析】

依据所学可知,唐朝时期,唐都长安既是当时中国政治、经济和文化交往的中心,也是一座国际大都会。B项符合题意,故此题选B。

10.C

【解析】

著名历史学家黄仁宇在《中国大历史》中,把唐朝称为“最具世界色彩的朝代”,材料反映的是唐朝的对外交往,唐朝的对外交往比较活跃,唐朝时期鉴真东渡促进了中日之间的交流,C符合题意;张骞出使西域,发生在西汉,A排除;文成公主入藏,属于唐朝的民族关系,与题意不符,B排除;澶渊之盟,属于北宋的民族关系,D排除。故选择C。

11.A

【解析】

试题分析:本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力,结合所学知识可知,A项玄奘西游是唐朝时期的中印交往的史实,B项鉴真东渡是唐朝时期中日交往的史实,C项郑和下西洋是明朝时期的史实,D项张骞出使西域是汉朝时期的史实。BCD都不符合题意。所以答案选A

考点:人教版新课标七年级历史下册 繁荣与开放的社会 对外友好往来。

12.A

【解析】

根据所学可知,日本遣唐使来华,鉴真东渡,均传播了唐文化,新罗学习唐朝政治制度,也传播了唐朝文化,故A符合题意;郑和下西洋,发生在明朝时期,与题干无关,排除,故BCD均不符合题意。故选A。

13.B

【解析】

根据题干中的关键信息“文官队伍的整体素质与结构”“一个庞大的读书人阶层”,结合所学知识可知,隋朝时期开创了科举制度,唐朝时期完善和发展了科举制度。科举制度的产生改善了用人制度,使拥有才识的读书人有机会进入各级政府任职,促进了教育事业的发展,士人用功读书的风气盛行。所以这一制度指的是科举制度,最早出现在隋唐时期,故选B。

点睛:解答本题的关键是抓住关键词“文官”“读书人阶层”,由此可以想到科举制度,根据所学可知科举制度产生于隋唐时期,即可做出正确选择。

14.A

【解析】

根据题干中“中外文化双向交流、共享繁荣”结合所学知识,文成公主入藏属于和亲,和亲结盟指的是唐朝和少数民族之间,是民族关系,①不符合题意;鉴真东渡到日本弘扬佛法,属于中外关系,②符合题意;玄奘西行到天竺求取佛经,属于中外关系,③符合题意;日本派遣唐使来访,属于中外关系,④符合题意;综上②③④符合题意,A正确;BCD错误。综上故选A。

15.B

【解析】

根据题干“玄奘有四张面孔,第一张面孔是世界上著名的佛学家,第二张面孔是伟大的旅行家,第三张面孔是伟大的翻译家,第四张面孔是世界上第一个开辟人文学科的专家。”结合所学知识,贞观初年,高僧玄奘西行前往天竺取经,不畏艰险,历经磨难,经过四年的长途跋涉到达天竺,他遍访天竺的名寺,研习佛法,曾在佛学最高学府那烂陀寺游学,成为远近闻名的佛学大师。10多年后,玄奘携带大量佛经回到长安。此后主持译经工作,为中国佛教的发展做出了重大贡献。根据他的口述,由弟子记录成书的《大唐西域记》,记载了他游历过的100多个国家和地区的山川风貌及社会习俗,是研究中外交流史的珍贵文献,B正确;“开通丝绸之路,促进中西交流”与张骞有关,排除A;“远赴日本宣扬佛学,传播文明”的是鉴真,排除C;“远航亚非三十多国,宣扬国威”的是郑和,排除D。故选B。

16.B

【解析】

由材料“毅然东渡日本,弘扬佛法,传播大唐文化”可知,这位高僧是鉴真。鉴真应日本圣武天皇的约请,六次东渡,历尽艰辛,终于在天宝十三年(754年)携同弟子到达日本,鉴真不仅把律宗传到日本,而且把佛寺建筑、雕塑、绘画等艺术也传到了日本,为传播唐文化做出了重大贡献,所以B项符合题意;A项是玄奘西行,促进了中印文化交流,排除;C项是改进了造纸术,排除;D项发明了活字印刷术,排除。故选B。

17.A

【解析】

玄奘西天取经,鉴真东渡弘扬佛法,是唐朝对外文化交流史上的大事。所以答案选A。

18.A

【解析】

玄奘西行说得是玄奘去西方求取佛经,一路上历经千辛万苦,最终成功的故事,主动学习外国文化,表达了中国人的开放意识,也体现了刻苦精神,故选A项;B项、C项反映了唐朝传播先进的唐朝文化,排除;D项反映的是唐朝与少数民族之间的关系,排除。

19.B

【解析】

根据材料“东瀛有多远?芒履难丈量。袈裟作舟帆,合十忘生死,弘愿心中藏,普渡众生……”,并结合所学可知,电视剧中的主人公是鉴真。唐朝时,高僧鉴真应东瀛日本的请求,东渡日本传播中国文化,历经六次才成功,B项正确;玄奘西行至天竺学习佛教,排除A项;阿倍仲麻吕是日本来中国学习的唐遣留学生,排除C项;唐太宗是唐朝皇帝,排除D项。故选B项。

20.D

【解析】

根据材料并结合所学可知,“九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒”的意思是,重重叠叠的宫门一一打开,各国使节与百官项皇帝朝拜。由此可知,“九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒”能够补证唐朝中外交往,D项正确;“自从贵主和亲后,一半胡风似汉家”指的是,文成公主入藏后唐朝与吐蕃的友好关系,排除A项;“故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州”表达的是李白与孟浩然的深厚友情,排除B项;“忆惜开元全盛日,小邑犹臧万家室”描述的是唐朝“开元盛世”的繁荣景象,排除C项。故选D项。

21.B

【解析】

依据所学可知,鉴真六次东渡日本弘扬佛法,体现了唐朝与日本的友好往来;新罗崔志远的著作和唐朝墓葬出土大食人俑体现了唐朝和朝鲜、大食的友好往来;《大唐西域记》是玄奘西游天竺后口述,门人辩机笔受而成的著作,体现了唐朝和天竺的友好往来。由此可知,他们共同主题是繁盛的中外交流,B正确;ACD错误。综上故选B。

22.D

【解析】

根据所学,玄奘经过4年的长途跋涉到达天竺。由其口述,其弟子记录成书的《大唐西域记》记载了他游历过的100多个国家和地区的山川风物及社会习俗,是研究中外交流史的珍贵文献。鉴真第六次东渡抵达日本,他在日本传授佛经,还传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等。为中日文化交流作出了卓越的贡献。都促进了文化的交流,D项正确;二人与边疆管理、疆域扩大无关,排除AC项;B项是汉代,排除B项。故选D项。

23.B

【解析】

依据课本所学,唐朝高僧鉴真应日本僧人邀请,先后6次东渡,历尽千辛万苦,终于在754年到达日本,主要传授佛法。他留居日本10年,还传播中国的医药、文学、书法、建筑等。他带去了大量书籍文物,为中日文化交流做出过突出贡献。可知“东瀛”指的是日本。B项符合题意;D项不合题意;玄奘西行天竺,学习佛法。AC两项不合题意。由此可知ACD三项不合题意,故选择B。

24.A

【解析】

依据题干所给关键信息:“唐代的中外交流”,抓住关键词:“不应入选”,结合所学可知,A项唐朝和吐蕃的关系,吐蕃是我国境内的少数民族,符合题意;B项玄奘到印度去学习佛法,体现了中国和印度的友好关系,属于唐代的中外交流,不符合题意;CD两项体现我国和日本的友好关系,属于唐代的中外交流,不符合题意。由此分析BCD不符合题意。故选A。

点睛:抓住关键信息:“唐代的中外交流”和关键词:“不应入选”,要弄清哪些事件是中外交往,哪些是祖国境内的友好往来,需仔细甄别。

25.C

【解析】

结合所学知识可知,唐朝后期,统治腐朽,宦官专权,藩镇割据的态势越来越严重,而且相互之间发生兼并战争,中央已无力控制藩镇。人民赋役繁重,生活困苦,又遇到连年的灾荒,无以为生,发动了大规模起义。起义军在黄巢的率领下,黄巢起义转战南北,并攻人长安,建立政权,给唐朝统治以致命的打击。C项正确;安史之乱是755年至763年发生在唐朝的一次地方割据势力对中央集权的反叛,与题干内容不符,排除A项;907年,朱温建立了后梁政权唐朝至此灭亡,排除B项;安史之乱后,逐渐形成藩镇割据的局面,排除D项。故选C项。

26.D

【解析】

结合所学知识可知,开始用分科考试的办法选拔官员的是隋文帝,故A不符合题意;唐玄宗在位期间出现了“开元盛世”的局面,故B不符合题意;武则天改唐朝的国号为周,是是中国历史上唯一的女皇帝。这不是评价武则天的主要依据。故C不符合题意;武则天在位时期,重用人才,奖励农业生产,推动社会经济进一步发展。这是得出“对人民来说,武则天不算是坏皇帝。”的结论的主要依据。故D符合题意。故选D。

点睛:解答本题的关键是认识武则天在位时期,重用人才,奖励农业生产,推动社会经济进一步发展。这是人们肯定武则天的主要依据。

27.B

【解析】

依据题干“许多陶骆驼背上驮着丝绸,驭手几乎都是表情各异的胡人”,可知反映了当时丝绸之路推动中外经济文化交流,而“中上层人士的墓葬中,陪葬骆驼俑的现象蔚然成风”反映了墓葬这一社会习俗,由此得出对外交流影响社会习俗,B正确;社会贫富差距悬殊和民间手工业发展在题干中没有得到体现,AC排除;中外经济文化交流频繁只是对应题干的部分意思,D排除。故选B。

28.B

【解析】

依据所学可知,九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒。这句诗的意思是,一重一重的宫门打开,来自世界各地的使者、臣子向唐朝皇帝朝拜,反映了唐朝中外交往的现象,所以B项符合题意;A项自从贵主和亲后,一半胡风似汉家。这句诗说的是唐朝与吐蕃和亲,加强汉藏两族的友好往来,属于国内的民族交融,C项忆惜开元全盛日,小邑犹藏万家室。反映的是唐玄宗统治时期出现盛世的局面,D项开辟荆榛逐荷夷,十年始克复先基。这句诗意思是台湾岛在荷兰殖民主义者的血腥统治下,遍地荆榛,一片荒凉,我决心把荷兰侵略者驱逐出台湾岛,经过十多年的浴血斗争,才把荷兰人赶走,恢复了先人的基业。由此分析ACD三项均不符合题意,排除,故选B。

29.D

【解析】

本题通过唐诗为载体,考查学生的文学素养和对唐代中外文化交流的了解。“日本晁衡辞帝都,征帆一片绕蓬壶”是唐代中日友好交往的见证。D正确;A反映的是诗人之间的友情,与题意不符,A错误;B反映的是开元盛世,与题意不符,B错误;C是对隋朝大运河的评价,与题不符,C错误。综上故选D。

30.C

【解析】

根据图片的内容可知,日本的钱币和唐朝的钱币很相似,结合所学知识可知,日本向唐朝学习进行大化改新,日本受唐朝的影响十分深厚。所以答案选择C

31.(1)日本

(2)鉴真

(3)史实:玄奘西行天竺;《大唐西域记》

【解析】

(1)根据图一“和同开珎”,结合所学知识可知,图一是日本的银币,在中国出土,是仿唐“开元通宝”的银币制造的,充分体现了唐朝文化对日本的深远影响;隋唐时期,中日两国交往密切,为学习中国政治制度,吸收先进文化,日本派大批师团来华,唐朝从贞观年间开始日本本来中国的遣唐使有十多批。

(2)根据图二“日本唐招提寺”,结合所学知识可知,日本唐招提寺安放着唐朝鉴真高僧的坐像,鉴真在唐朝时期六次东渡日本,宣传唐文化,为中日文化的交流做出了突出的贡献,唐招提寺就是由高僧鉴真和尚亲手兴建的,是日本佛教律宗的总寺院。

(3)根据图三“玄奘西游求法”,结合所学知识,玄奘为探究佛教各派学说分歧,于贞观元年一人西行五万里,历经艰辛到达印度佛教中心那烂陀寺取真经,玄奘及口述,他的弟子记述,完成了《大唐西域记》,这是研究中外交流史的珍贵文献。

32.(1)大运河。加强了南北地区的经济、政治和文化交流。

(2)开放的对外政策。遣唐使。玄奘、鉴真。

(3)繁荣、开放。

【解析】

(1)

根据材料一中的地图信息,结合所学可知,地图反映的是隋朝的大运河;隋朝大运河加强了南北地区的经济、政治和文化交流。

(2)

根据材料三“隋唐对外交往比较活跃,与亚洲乃至非洲、欧洲的一些国家,都有往来”结合所学知识可知,唐朝时期实行开放的对外政策。日本派到唐朝的使节叫做遣唐使。结合所学知识,列举玄奘、鉴真两人即可。

(3)

根据材料二“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。”及材料三“隋唐对外交往比较活跃,与亚洲乃至非洲、欧洲的一些国家,都有往来”等信息,结合所学知识,从繁荣、开放等角度进行概括。

33.(1)内容:唐朝先进的政治制度、天文历法、文字、典籍、书法艺术、建筑技术等。心愿:学习唐朝先进文化,振兴日本。结果:遣唐使将唐朝先进的文明带回日本,对日本社会的发展产生了深远的影响。

(2)曲折:由于辛劳过度而双目失明。怎样面对:面对如此打击,鉴真仍矢志不渝,继续东渡,终于成功。贡献:鉴真在日本传授佛经,还传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等,为中日文化交流做出了卓越的贡献。

(3)国家:天竺。大师:玄奘。著作:《大唐西域记》。

(4)一个国家只有经济文化发达,才能产生巨大的辐射力和吸引力;一个国家在确保主权独立的前提下,只有对外开放,鼓励交流,才会有所得益,有所进步;国家和民族不论大小强弱,均有所长。

【解析】

(1)内容:结合所学知识可知,唐朝时期,周边的日本、朝鲜等国派出大量遣唐使来中国学习,主要学习唐朝先进的政治制度、天文历法、文字、典籍、书法艺术、建筑技术等“中国文化”。心愿:根据所学知识可知,日本遣唐使来中国的心愿是学习唐朝先进文化,振兴日本。结果:结合所学可知,日本遣唐使将唐朝先进的文明带回日本,随后进行了“大化改新”,对日本社会的发展产生了深远的影响。

(2)曲折:根据材料二“鉴真盲目航东海”可知,鉴真由于辛劳过度而双目失明。怎样面对:根据材料二“一片精诚照太清”并结合所学可知,面对失明的打击,鉴真仍矢志不渝,继续东渡,终于成功。贡献:根据材料二“舍己为人传道艺,唐风洋溢奈良城。”并结合所学可知,鉴真在日本传授佛经,还传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等,为中日文化交流做出了卓越的贡献。

(3)国家:根据图示注解“那烂陀寺遗址”结合所学可知,该建筑是天竺的佛学最高学府。大师:根据所学知识可知,唐代高僧玄奘曾在此游学。著作:玄奘回国后,由他自己口述,弟子整理而著成《大唐西域记》。

(4)根据材料中唐朝时期中外交往的史实,结合所学,从一个国家只有经济文化发达,才能产生巨大的辐射力和吸引力;一个国家在确保主权独立的前提下,只有对外开放,鼓励交流,才会有所得益,有所进步;国家和民族不论大小强弱,均有所长等角度进行回答。

34.(1)统治者:唐玄宗。

事件:安史之乱。

(2)农具:曲辕犁;筒车。

(3)选官制度:科举制。

标志:隋炀帝设立进士科。

(4)和亲。

(5)僧人:玄奘。

著作:《大唐西域记》《大般若经》《心经》《解深密经》《瑜伽师地论》《成唯识论》等。(任写一部即可)

【解析】

(1)统治者:据材料“ 忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室”可知,材料反映的是开元年间的盛世景象,唐玄宗前期的年号为开元,故此时期的皇帝是唐玄宗。

事件:据所学可知,使唐朝由盛转衰的事件是安史之乱。

(2)农具:据所学可知,材料二中唐朝出现的两种新农具分别叫曲辕犁,筒车。

(3)选官制度:据材料“风吹金榜落凡世,三十三人名字香”可知,金榜题名指的是科举制。

标志:结合所学可知,隋文帝开始用分科考试的办法选拔官员,隋炀帝设立进士科,标志着科举制形成。

(4)据材料“贞观十五年(年)正月,……松赞干布亲自到柏海迎接公主。”可知,这是唐太宗时期文成公主嫁给吐蕃赞普松赞干布,即唐蕃和亲。

(5)僧人:据材料“一个伟大僧人西行取经的传奇故事,一条由信念、坚持和智慧浇铸而成的求知之路,一个民族胸襟开放、海纳百川的真实写照”可知,材料强调的是玄奘西游的故事。

著作:结合所学可知,玄奘为后世留下的经典著作有《大唐西域记》《大般若经》《心经》《解深密经》《瑜伽师地论》《成唯识论》等。(任写一部即可)

35.(1)目的加强君主专制,提高行政效率;“开元盛世”。

(2)促进了中外文化的交流和传播。

(3)经济重心南移;启示:学生只要从社会稳定、政府对经济重视,引进先进技术,生态自然等方面言之有理,符合题意回答两个方面即可。例:政局的稳定是经济发展的必要条件;统治者对经济发展的重视程度是经济发展的重要因素;及时引进、运用先进的科学技术于经济建设中是促进经济快速发展的重要保证;要保护生态环境;爱护自然等。

【解析】

(1)根据材料并结合所学知识可知,唐太宗进一步完善了三省六部制,明确中央机构的职权及决策程序,精简中央机构,目的加强君主专制,提高行政效率;根据材料“忆昔开元全盛日”并结合所学知识可知是开元盛世,唐玄宗在位的前期,年号为“开元”,当时政治稳定,经济繁荣,国库充盈,民众生活安定,唐朝的国力达到前所未有的强大,进入了鼎盛时期,历史上称为“开元盛世”。

(2)依据所学知识可知图一、图二的事件是玄奘西行、鉴真东渡,唐朝 与天竺有频繁的交往,贞观初年,高僧玄奘西行前往天竺取经,不畏艰险,历经磨难,经过4年的长途跋涉到达天竺,他遍访天竺的名寺,研习佛法,曾在佛学最高学府那烂陀寺游学,成为远近闻名的佛学大师,10多年后,玄奘携带大量佛经回到长安,此后主持译经工作,为中国佛教的发展作出重大贡献,根据他的口述,由弟子记录成书的《大唐西域记》,记载了他游历过的100多个国家和地区的山川风物及社会习俗,是研究中外交流史的珍贵文献,在唐朝与日本的文化交流中,最有影响的人物是鉴真,他是扬州大明寺的高僧,接受日本僧人的邀请东渡日本,前5次都因种种原因没有成功,辛劳过度而双目失明,但鉴真仍矢志不渝,继续进行第6次东渡,终于754年抵达日本,他在日本传授佛经,还传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等,为中日文化交流作出了卓越的贡献,他们都促进了中外文化的交流和传播。

(3)根据材料并所学知识可知唐朝时期经济重心开始南移;综合上述材料并结合所学知识可知经济重心南移让我们认识到政局的稳定是经济发展的必要条件,统治者对经济发展的重视程度是经济发展的重要因素,及时引进、运用先进的科学技术于经济建设中是促进经济快速发展的重要保证;要保护生态环境,爱护自然等,学生只要从社会稳定、政府对经济重视,引进先进技术,生态自然等方面言之有理,符合题意回答两个方面即可。

36.(1)半坡遗址出土的“人面鱼纹彩陶盆”可以印证半坡人会制作彩陶;河姆渡遗址出土的“中国最早的象牙雕刻”可以印证河姆渡人已掌握了雕刻技术。

(2)研究方法:考古发掘,文献研究,文献与考古相印证的方法等。

(3)历史信息:①中国和波斯在唐朝时已有往来-----出土文物中有波斯库斯老二世银币。②何家村唐代窖藏的墓葬主人是一个钱币收集的爱好者------出土文物包含古代中外大量钱币。③唐朝的社会风气开放,兼容并蓄------鎏金双狮银纹碗的装饰手法受波斯银器影响。④中国和日本在唐朝时已有往来------出土文物中有“日本”和“同开珎”钱币。

【解析】

(1)结合所学知识可知,半坡遗址中出土了骨针、骨锥,陶制和石制的纺轮,可见半坡人已经会简单的纺织、制衣。河姆渡遗址出土的“中国最早的象牙雕刻”可以印证河姆渡人已掌握了雕刻技术。

(2)结合所学知识可知,要破解“曾随之谜”来研究历史,我们应该采用的研究方法有,①考古发掘出的实物,是历史最好的证明;②文献研究,这是在前人和他人工作成果的基础上进行的,是获取知识的捷径;③用文献与考古相印证的方法来探究历史。

(3)根据出土文物,由“何家村唐代容藏出土文物”,可知何家村唐代窖藏的墓葬主人是一个钱币收集的爱好者,因为出土文物包含古代中外大量钱币;由“出土文物中有日本“和同开珎”钱币”,可知中国和日本在唐朝时已有往来;由“波斯库思老二世银币(库思老二世,即《隋书·西域传》提到的波斯王库萨和)”,可知中国和波斯在唐朝时已有往来;由“鎏金双狮纹银碗”,可知受波斯银器影响,体现唐朝的社会风气开放,兼容并蓄。因此能获取的历史信息,如①中国和波斯在唐朝时已有往来-----出土文物中有波斯库斯老二世银币。②何家村唐代窖藏的墓葬主人是一个钱币收集的爱好者------出土文物包含古代中外大量钱币。③唐朝的社会风气开放,兼容并蓄------鎏金双狮银纹碗的装饰手法受波斯银器影响。④中国和日本在唐朝时已有往来------出土文物中有日本“和同开珎”钱币。

37.(1)崇拜、向往的态度;遣唐使、留学生、留学僧。

(2)鉴真;东渡日本传播中国文化。

(3)玄奘;天竺;《大唐西域记》。

(4)要善于吸收和学习外国先进的文化;要积极开展对外经济文化交流等。

【解析】

(1)依据材料一“大唐国者,法式备定,珍国也,常须达。”意思是大唐这个国家,法律完备,是个珍贵的国家,应该常常去,由此可知日本认为唐朝文化的完备先进,对唐文化崇拜、向往的态度;“常须达”的人即常常来到中国的人。为了学习唐朝文化,日本派遣唐使到中国,跟随使节来中国的,还有很多留学生和留学僧等。

(2)依据材料二“舍己为人传道义,唐风洋溢奈良城。”可知描述的是鉴真。结合课本所学,在唐朝与日本的文化交流中,最有影响的人物是鉴真。接受日本僧人的邀请东渡日本,前5次都没有成功,辛苦过度而双目失明。但是鉴真仍矢志不渝,积极进行第6次东渡,终于到达日本。他在日本十几年传授佛经,还传播中国的医药、文学、书法、绘画等,为中日文化交流作出了卓越的贡献。

(3)依据材料三“四大皆空修道义,六根清静解禅缘。万里崎岖不辞苦,求取真经为人间。”反映的是佛经的内容。结合课本所学,贞观初年,高僧玄奘前往天竺取经,不畏艰险,历经磨难,经过4年跋涉到达天竺;他遍访天竺的名寺,研习佛法。10多年后,玄奘携带大量佛经回到长安,此后主持译经工作,为中国佛教的发展作出重大贡献。根据他的口述,由弟子记录成书的《大唐西域记》,记载了他游历过的100多个国家和地区的山川风物及社会习俗。

(4)依据前面的材料日本学习中国先进文化,鉴真前往日本传播中国文化;玄奘前往天竺学习佛法。由此得出,我们要善于吸收和学习外国先进的文化;要积极开展对外经济文化交流等。

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源