第5课安史之乱与唐朝衰亡练习题(含解析)期中复习2021-2022学年下学期福建各地七年级历史

文档属性

| 名称 | 第5课安史之乱与唐朝衰亡练习题(含解析)期中复习2021-2022学年下学期福建各地七年级历史 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 121.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-06 07:47:29 | ||

图片预览

文档简介

1.5安史之乱与唐朝衰亡练习题

1.(2021·福建龙岩·七年级期中)“待到秋来九月八,我花开后百花杀。冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲。”这首诗的作者曾经率领起义军,攻入长安,并建立政权,给唐朝统治以致命打击。他是

A.黄巢 B.陈胜 C.符坚 D.朱温

2.(2021·福建·厦门市湖滨中学七年级期中)唐朝由盛转衰的标志是( )

A.玄武门事变 B.安史之乱 C.宦官专权 D.黄巢起义

3.(2021·福建莆田·七年级期中)区分史实和观点是历史学习的重要能力之一下列表述属于历史观点的是( )

A.755年安禄山和史思明发动叛乱 B.安史叛军逼近长安

C.安史叛军于763年被平定 D.安史之乱导致唐朝由盛转衰

4.(2021·福建南平·七年级期中)五代十国局面形成的主要历史根源是( )

A.唐未农民战争 B.藩镇割据 C.宦官专权 D.朋党之争

5.(2021·福建龙岩·七年级期中)“哪里有压迫哪里就有反抗”。历史上大多数的农民起义都是发生在统治阶级的横征暴敛时期,下列历史人物曾率领农民发动起义的是( )

A.安禄山 B.史思明 C.黄巢 D.文天祥

6.(2021·福建·福州立志中学七年级期中)下列哪项不是安史之乱爆发的原因( )

A.唐玄宗追求享乐,任人唯亲,朝政日益腐败

B.社会矛盾越来越尖锐,边疆形势也日益紧张

C.各地节度使逐渐集军权、行政权和财权于一身,势力膨胀

D.黄巢起义加剧了唐朝的社会危机

7.(2021·福建龙岩·七年级期中)五代十国的开国君主都是( )

A.皇族的后代 B.外戚 C.朝中大臣 D.掌握兵权的武将

8.(2021·福建莆田·七年级期中)唐末农民起义的主要领导人是( )

A.陈胜、吴广

B.刘邦、项羽

C.张角

D.黄巢

9.(2021·福建三明·七年级期中)唐末农民战争对唐王朝产生的影响是

A.终结了外重内轻的局面

B.削弱了藩镇割据的军事力量

C.瓦解了唐王朝的统治

D.推翻了唐王朝的统治

10.(2021·福建龙岩·七年级期中)唐朝灭亡的标志是

A.黄巢起义军攻入长安 B.朱温兼并了北方割据势力

C.朱温建立后梁 D.契丹族攻入长安

11.(2021·福建龙岩·七年级期中)了解历史时序,初步掌握历史发展的基本线索是学习历史的基本要求,与下图中①对应的朝代是( )

A.五代十国 B.明朝 C.清朝 D.汉朝

12.(2021·福建龙岩·七年级期中)五代十国中的五代先后出现的是

A.后唐 后周 后汉 后梁 后晋 B.后梁 后唐 后晋 后汉 后周

C.后唐 后晋 后汉 后梁 后周 D.后唐 后晋 后梁 后汉 后周

13.(2021·福建·福州立志中学七年级期中)下列对“五代十国”的介绍中,存在错误的一项是

A.是唐末以来藩镇割据的继续 B.十国都是南方的政权

C.北方战事不断 D.南方政局相对稳定

14.(2021·福建漳州·七年级期中)“起义军在黄巢的率领下,转战南北,并攻入长安,建立政权”。此段材料描述的是黄巢起义的( )

A.背景 B.经过 C.结果 D.影响

15.(2021·福建福州·七年级期中)下列政权位置属于南方地区的是

A.后周 B.后唐 C.后汉 D.闽

16.(2021·福建漳州·七年级期中)识图是学习历史的一项基本技能,下图体现的历史时期是( )

A.五代十国 B.南北朝 C.三国 D.春秋战国

17.(2021·福建宁德·七年级期中)“冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲”,是黄巢在青年时代写的诗句,他领导的唐末农民起义

A.推翻了唐朝的统治 B.给唐朝统治以致命的打击

C.平定了安史之乱 D.形成了藩镇割据局面

18.(2021·福建龙岩·七年级期中)970年,朱温建立后梁政权,唐朝至此灭亡,中国由此进入五代十国。这发生于

A.8世纪七十年代 B.9世纪七十年代 C.10世纪七十年代 D.10世纪八十年代

19.(2021·福建龙岩·七年级期中)关于五代十国的实质,表述正确的是

A.唐末以来藩镇割据局面的延续

B.北方政权更迭,政局动荡不安

C.南方相对稳定,经济在原有的基础上有一定发展

D.统一始终是一个客观存在的必然趋势

20.(2021·福建福州·七年级期中)造成下表中人口衰亡的原因是

年份 人口

唐太宗贞观23年(649年) 1900万

唐玄宗开元14年(726年) 4141万

唐玄宗天宝14年(755年) 5291万

唐肃宗上元元年(760年) 1690万

唐穆宗长庆元年(821年) 1576万

A.安史之乱 B.隋末农民起义 C.黄巾起义 D.陈胜吴广起义

21.(2021·福建南平·七年级期中)时空观念是历史学科五大核心素养之一,图中空格内应填写的是

A.春秋战国 B.三国鼎立 C.南北朝 D.五代十国

22.(2021·福建三明·七年级期中)“渔阳颦鼓动起来,惊破霓裳羽衣曲。”755年,紧急的战报打破了唐玄宗与杨贵妃的歌舞升平。促使唐朝形势急转直下的是

A.黄巾起义 B.藩镇割据 C.宦官专权 D.安史之乱

23.(2021·福建南平·七年级期中)“冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲”是唐末农民起义领袖黄巢的诗句。黄巢起义

A.打击了唐朝的封建统治 B.推翻了唐朝后期腐朽统治

C.形成了藩镇割据的局面 D.出现了五代十国的局面

24.(2021·福建·三明北大附属实验学校七年级期中)下列关于五代十国的分裂局面,说法正确的是( )

A.汉族与少数民族政权的并立 B.统治阶级内部争权夺利的斗争

C.豪强地主兼并土地的结果 D.唐末藩镇割据局面的延续和扩大

25.(2021·福建南平·七年级期中)学习历史应学会区分历史叙述与历史解释。下列属于历史解释的是( )

A.907年,朱温建立后梁政权

B.五代十国是唐末以来藩镇割据局面的延续

C.宋代商业的繁荣超过前代

D.南宋的中央财政收入主要来自东南方

26.(2021·福建龙岩·七年级期中)“……对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫。唐朝的中央权力衰微,安史旧将和内地节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据的局面”,材料有关的历史事件是

A.隋末农民起义 B.贞观之治 C.开元盛世 D.安史之乱

27.(2021·福建泉州·七年级期中)唐朝从“小邑犹藏万家室”到“人烟断绝,千里萧条”的转折点是( )

A.开凿运河 B.安史之乱

C.黄巢起义 D.靖康之变

28.(2021·福建漳州·七年级期中)阅读材料,完成下列要求

材料一 贞观新政措施表

用人 广纳贤才,知人善任。

政治 进一步完善三省六部制,明确中央机构的职权及决策程序;制定法律,减省刑罚;增加科举考试科目,鼓励士人报考,进士科逐渐成为最重要的科目;严格考察各级官吏的政绩。

经济 减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产。

——根据部编版《中国历史》七年级下册编制材料二 公元690年,武则天在洛成殿亲自主持对贡生的考试,由此开创了中国历史上的殿试制度。最高统治者亲临殿试,毫无疑问,科举制是唐朝实现集权的基本制度之一,对唐王朝几度辉煌,达到鼎盛起过重要作用。

——摘编自人教版高中历史教科书

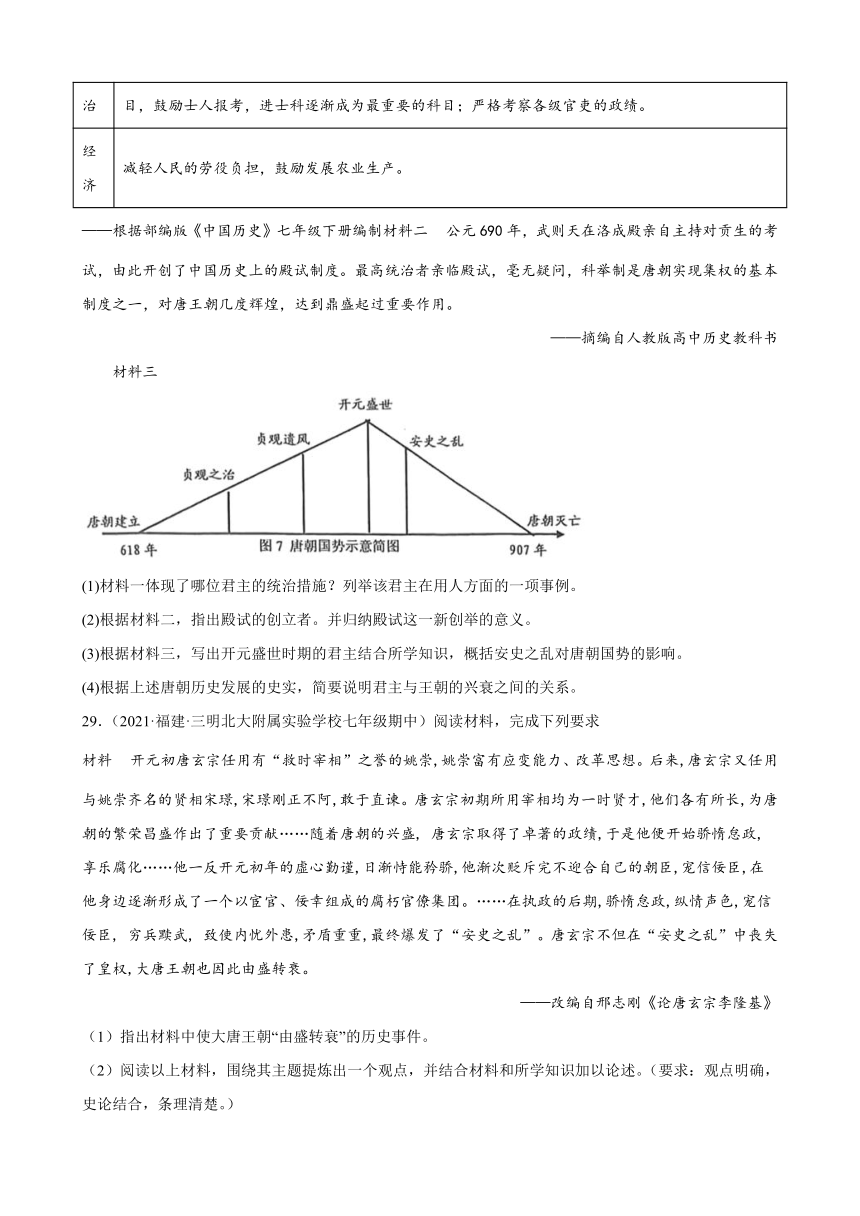

材料三

(1)材料一体现了哪位君主的统治措施?列举该君主在用人方面的一项事例。

(2)根据材料二,指出殿试的创立者。并归纳殿试这一新创举的意义。

(3)根据材料三,写出开元盛世时期的君主结合所学知识,概括安史之乱对唐朝国势的影响。

(4)根据上述唐朝历史发展的史实,简要说明君主与王朝的兴衰之间的关系。

29.(2021·福建·三明北大附属实验学校七年级期中)阅读材料,完成下列要求

材料 开元初唐玄宗任用有“救时宰相”之誉的姚崇,姚崇富有应变能力、改革思想。后来,唐玄宗又任用与姚崇齐名的贤相宋璟,宋璟刚正不阿,敢于直谏。唐玄宗初期所用宰相均为一时贤才,他们各有所长,为唐朝的繁荣昌盛作出了重要贡献……随着唐朝的兴盛, 唐玄宗取得了卓著的政绩,于是他便开始骄惰怠政,享乐腐化……他一反开元初年的虚心勤谨,日渐恃能矜骄,他渐次贬斥完不迎合自己的朝臣,宠信佞臣,在他身边逐渐形成了一个以宦官、佞幸组成的腐朽官僚集团。……在执政的后期,骄惰怠政,纵情声色,宠信佞臣, 穷兵黩武, 致使内忧外患,矛盾重重,最终爆发了“安史之乱”。唐玄宗不但在“安史之乱”中丧失了皇权,大唐王朝也因此由盛转衰。

——改编自邢志刚《论唐玄宗李隆基》

(1)指出材料中使大唐王朝“由盛转衰”的历史事件。

(2)阅读以上材料,围绕其主题提炼出一个观点,并结合材料和所学知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,条理清楚。)

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.A

【解析】

根据所学可知,黄巢发动了起义,他攻入长安,并建立政权,给唐朝统治以致命打击,故A符合题意;陈胜在秦末起义,故B不符合题意;符坚是前秦统治者,故C不符合题意;朱温灭唐建梁,故D不符合题意。故选A。

2.B

【解析】

依据所学可知,开元末年以后,唐玄宗追求享乐,任人唯亲,朝政目趋腐败。边将安禄山一身兼任范阳等三地的节度使,担负东北地区防御重任,逐渐扩张势力。755年,安禄由借口朝廷出现奸臣,和部将史思明一起发动叛乱,史称安史之乱。安史之乱对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫,唐朝的国势从此由盛转衰,各种矛盾越来越尖锐。唐朝的中央权力衰微,逐渐形成藩镇割据的局面,所以唐朝由盛转衰的标志是安史之乱,B项符合题意;A项是李世民发动的夺取政权的政变,排除;CD项都发生在安史之乱后,排除。故选B。

3.D

【解析】

历史观点不仅要对历史人物或事件做出准确的功能性定位及定性,更带有强烈的主观评判色彩,安史之乱导致唐朝由盛转衰属于历史观点,故D符合题意;历史事实是指对历史人物或事件的客观叙述,不带任何功能性(或作用)定位,即“是什么”的问题,755年安禄山和史思明发动叛乱、安史叛军逼近长安、安史叛军于763年被平定都属于历史事实,排除ABC。故选D。

4.B

【解析】

根据所学知识可知,五代十国是唐末以来藩镇割据局面的延续,因此五代十国局面形成的主要历史根源是藩镇割据,B项正确;唐末农民战争不是五代十国局面形成的主要原因,排除A项;宦官专权与五代十国局面形成没有直接关系,排除C项;五代十国是唐末以来藩镇割据局面的延续,因此五代十国局面形成的主要历史根源是藩镇割据,而不是朋党之争,排除D项。故选B项。

5.C

【解析】

根据所学知识可知,曾率领农民发动起义的是黄巢。唐朝后期,统治腐朽,宦官专权,藩镇割据的态势越来越严重,中央已无力控制藩镇。人民赋税沉重,生活困苦,又遇到连年的灾荒,爆发了大规模的起义。起义军在黄巢的领导下,攻入长安,建立政权,给唐朝统治以致命的打击,C符合题意;安禄山、史思明发动的安史之乱属于叛乱,AB排除;文天祥是南宋抗元英雄,D排除。故选择C。

6.D

【解析】

结合所学知识可知,ABC是安史之乱爆发的原因,不符合题意;黄巢起义发生在唐朝末年,安史之乱之后,故D符合题意。故选D。

7.D

【解析】

唐朝在经历安史之乱后,中央集权受到严重削弱,出现了藩镇割据的局面,各地节度使佣兵自重,907年唐朝灭亡,中国开始进入五代十国的分裂割据时期,五代十国的开国君主都是掌握兵权的武将,因此五代十国实际上是藩镇割据局面的继续,D正确,ABC排除。故选D。

8.D

【解析】

唐朝后期,统治腐朽,宦官专权,藩镇割据的态势越来越严重;人民赋役繁重,生活困苦,又遇到连年的灾荒。878年黄巢领导人民起义,是王仙芝起义的后续,也是唐末起义中,历时最久,遍及最大,影响最深远的一场农民起义,唐末农民起义军在黄巢的率领下,转战南北,并攻人长安,建立政权,给唐朝统治以致命的打击。D项符合题意,ABC不符合题意。故此题选D。

9.C

【解析】

依据所学知识可知,唐末农民起义军在黄巢的率领下,转战南北,并攻入长安,建立政权,给唐朝统治以致命的打击。907年,朱温建立了后梁政权,唐朝至此灭亡。因此唐末农民战争对唐王朝产生的影响是瓦解了唐王朝的统治,故选C。

10.C

【解析】

依据所学可知,唐朝后期,统治腐朽,宦官专权,藩镇割据的态势越来越严重,中央已无力控制藩镇。人民赋税沉重,生活困苦,又遇到连年的灾荒,爆发了大规模的起义。907年,朱温建立后梁政权,唐朝灭亡,所以C项符合题意;A项给唐朝统治以致命的打击,排除;B项不是唐朝灭亡的标志,排除;D项攻入长安的是黄巢起义军,排除。故选C。

11.A

【解析】

根据题干并结合所学知识可知,907——960年正值五代十国时期,选项A符合题意;明朝建立于1368年,选项B不符合题意;清朝建立于1644年,选项C不符合题意;汉朝建立于公元前202年,选项D不符合题意。故选A。

12.B

【解析】

根据所学可知,五代是指907年唐朝灭亡后依次定都于中原地区的五个朝代,即后梁、后唐、后晋、后汉和后周,故B符合题意,ACD均不符合题意。故选B。

13.B

【解析】

根据所学知识可知,五代十国里面的十国并不都是南方政权,例如十国里面的北汉就属于北方的,所以B项符合题意;五代十国实际上是唐末以来藩镇割据的继续,五代十国的建立者大都是掌握兵权的武将,所以A项不符合题意;五代十国时期,北方政权更迭,战事不断,政局动荡不安,所以C项不符合题意;当时南方地区由于受战乱影响较小,社会相对稳定,经济有所发展,所以D项不符合题意;故本题答案为B。

14.B

【解析】

根据题干信息“起义军在黄巢的率领下,转战南北,并攻入长安,建立政权”,可知材料描述的是黄巢起义的经过。B项正确;黄巢起义的背景,是唐朝后期,统治腐朽,宦官专权,藩镇割据的态势越来越严重,而且相互之间发生兼并战争,中央已无力控制藩镇。人民赋役繁重,生活困苦,又遇到连年的灾荒,无以为生,排除A项;黄巢起义的结果,是被镇压了,排除C项;黄巢起义影响,是给唐朝统治者以沉重的打击,排除D项。故选B。

15.D

【解析】

结合所学可知,唐亡后,统领福建的威武军节度使建立了割据政权闽国,定都福州,位于南方地区,故D符合题意;后周是五代的最后一个中原王朝,从951年正月后周太祖郭威灭后汉建国,定都东京开封府,位于北方地区,故A不符合题意;后唐是五代十国时期由沙陀族建立的封建王朝,定都洛阳(今河南洛阳),位于北方地区,故B不符合题意;后汉是刘知远(即后汉高祖)所建。都开封,位于北方地区,故C不符合题意;故选D。

16.A

【解析】

结合所学知识可知,唐朝灭亡后,北方黄河流域先后出现后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个政权,南方地区出现吴、南唐、吴越、前蜀、后蜀、楚、闽、南汉、南平九个政权,再加上北方割据太原的北汉,史称“五代十国”。A项正确;南北朝,是南朝和北朝的统称,南北朝时期中国南方和北方处于分裂状态,排除B项;三国是指了曹魏、蜀汉、东吴三个主要政权,排除C项;春秋战国分为春秋和战国两个时期,排除D项。故选A。

17.B

【解析】

结合所学知识可知,黄巢领导的唐末农民起义给唐朝统治者以沉重的打击,故B符合题意;唐末农民起义失败了,没有推翻唐朝的统治,排除A;唐末农民起义发生在安史之乱之后,平定安史之乱的是郭子仪等唐朝将领,排除C;安史之乱后,形成了藩镇割据局面,排除D。故选B。

18.C

【解析】

依据所学知识可知,970年是10世纪七十年代,故C正确;8世纪七十年代是770年,9世纪七十年代是870年,10世纪八十年代980年,故ABD错误。

19.A

【解析】

根据所学知识可知,唐朝安史之乱以后,节度使拥兵自重,在军事、财政、人事方面不受中央政府控制的藩镇割据局面。907年节度使朱温灭唐,建立后梁,五代十国局面开始,五代十国局面实际上是唐朝后期藩镇割据局面的继续。因此,本题正确的选项是A。

解答本题的关键要熟悉“五代十国”。“五代十国”的大部分政权都在北方,“五代十国”的实质是唐朝末年藩镇割据局面的延续,使北方战事不断,政局动荡不安。

20.A

【解析】

根据题干表格可知,760年唐朝人口比755年下降了近4000万,仅有755年人口总数的近1/3。结合所学知识可知,755年,安禄山借口朝廷出现奸臣,和部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”。安史叛军接连内乱,最终于763年被平定。持续八年之久的安史之乱,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫。唐朝的国势从此由盛转衰,各种矛盾越来越尖锐。因此,安史之乱导致唐朝人口大量丧失,国力锐减,故A项正确;题干表格反映的是唐朝的人口衰亡,因此,隋末农民起义、东汉末年黄巾起义、秦末陈胜吴广起义均不符合题意,排除BCD项。故选A项。

21.D

【解析】

依据图中隋朝到唐朝、宋朝可知反映的是朝代的更替。结合课本所学,唐朝结束后,北方黄河流域先后出现后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个政权,南方地区出现吴、南唐、吴越、等九个政权,再加上北方割据太原的北汉,史称“五代十国”。D正确;春秋战国、三国鼎立是在唐朝建立之前,AB排除;东晋灭亡后,进入南北朝时期,C排除;故选D。

22.D

【解析】

根据题干“促使唐朝形势急转直下的”结合所学知识,开元末年唐玄宗追求享乐,朝政腐败,社会矛盾越来越尖锐。各地节度使逐渐集军权、行政权和财权于一身,势力膨胀,中央与地方的力量对比失去平衡。755年节度使安禄山联合部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”。八年的安史之乱成为唐朝的转折点,使唐朝形势急转直下,D正确;黄巢起义发生唐朝后期。因统治更加腐朽,人们生活困苦,农民起义不断爆发,A排除;唐朝形势转衰后,出现了藩镇割据和宦官专权的局面,BC排除。故选D。

23.A

【解析】

依据题干信息“冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲”可知,此内容反映的是黄巢起义。唐末农民起义军在黄集的率领下,转战南北,并攻人长安,建立政权,给唐朝统治以致命的打击,A符合题意,B排除;形成了藩镇割据的局面是起义的原因,不是影响,故C不合题意;唐代灭亡后出现了五代十国的局面,故D不合题意。故此题选A。

24.D

【解析】

五代十国的分裂割据局面,实质上是唐末藩镇割据局面的延续和扩大。北方政权更,战事不断,政局动荡不安。当时的南方地区,由于受战乱影响较小,政局相对稳定,经济在原有的基础上也有一定的发展,故选D;五代十国基本上都是汉族人建立的政权,A错误;B是表面现象,不是实质,排除;五代十国的分裂局面不是豪强地主兼并土地的结果,是国家政权的分立,C错误。

25.B

【解析】

依据所学可知,历史叙述指的是历史的真实情况,不带有作者自己的感彩,而历史解释是分析历史事实的看法和状态,带有明显的个人情感。五代十国是中国历史上又一个分裂时期,是唐末以来藩镇割据的延续不是描述某个历史事件,而是表达了一种观点和看法,属于历史解释,故B符合题意;907年,朱温建立后梁政权、宋代商业的繁荣超过前代、南宋的中央财政收入主要来自东南方都是历史叙述,不符合题意,A、C、D排除。故选B。

26.D

【解析】

由材料信息“唐朝的中央权力衰微,安史旧将和内地节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据的局面”可知,材料有关的历史事件是安史之乱,故D正确;隋末农民起义、贞观之治、开元盛世都不符合材料信息,故ABC错误。

27.B

【解析】

依据所学可知,唐朝从“小邑犹藏万家室”到“人烟断绝,千里萧条”的转折点是安史之乱。755—763年,安史之乱持续八年之久,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫;唐朝的国势由盛转衰;唐朝中央权力衰微,安史旧将和内地节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据的局面。所以B项符合题意;A项是隋炀帝在位时开凿的,C项是给唐朝统治以致命的打击,D项是发生在北宋时期。由此分析ACD三项均不符合题意,排除,故选B。

28.(1)唐太宗;魏征辅佐唐太宗共同创建“贞观之治”的大业。

(2)武则天;目的是对会试合格进行区别、选拔官员等。

(3)唐玄宗;社会混乱使社会遭到了一次空前浩劫;藩镇割据;剥削加重,由于战争,造成劳动力严重不足,统治阶级不得不增加税收,使阶级压迫和统治阶级的压榨更加深重;唐朝在西域的势力大大衰退,由高峰跌入了低谷;佛教复兴。

(4)君主明则国盛;君主暗则国衰。

【解析】

(1)根据材料一“贞观新政措施表”,结合所学知识可知:唐太宗吸取隋朝灭亡的历史教训,确立以民为本的治国思想。唐太宗统治时期政治比较清明,经济得到进一步发展,国力增强,文教昌盛,历史上称之为“贞观之治”,材料一体现了唐太宗的统治措施;唐太宗心纳谏,善用人才,魏征、房玄龄、杜如晦辅佐唐太宗共同创建“贞观之治”的大业。

(2)根据材料二“公元690年,武则天在洛成殿亲自主持对贡生的考试,由此开创了中国历史上的殿试制度。”,结合所学知识可知:武则天大力发展科举制,创立殿试制度,亲自面试考生,不拘一格选拔人才,扩大了统治基础;根据材料二“最高统治者亲临殿试,毫无疑问,科举制是唐朝实现集权的基本制度之一,对唐王朝几度辉煌,达到鼎盛起过重要作用。”,结合所学知识概括可知:武则天创立殿试目的是对会试合格进行区别、选拔官员等。

(3)根据材料三“唐朝国势示意简图”,结合所学知识可知:唐玄宗在位44年,前期(开元年间)政治清明,励精图治,任用贤能,经济迅速发展,使得天下大治,唐朝进入全盛时期,并成为当时世界上最强盛的国家,史称"开元盛世";根据材料三“唐朝国势示意简图”,结合所学知识概括可知:安史之乱对唐朝国势的影响有:社会混乱使社会遭到了一次空前浩劫;藩镇割据;剥削加重,由于战争,造成劳动力严重不足,统治阶级不得不增加税收,使阶级压迫和统治阶级的压榨更加深重;唐朝在西域的势力大大衰退,由高峰跌入了低谷;佛教复兴。

(4)开放性设问,结合上述唐朝历史发展的史实及所学知识,围绕君主与王朝的兴衰之间的关系作答,言之成理即可。如:君主明则国盛;君主暗则国衰。

29.(1)安史之乱。

(2)观点1:统治者的作为关乎国家的兴衰。

论述:唐玄宗统治前期,选贤用能,重用姚崇、宋璟等人,整肃吏治,发展生产,国家空前繁荣富强,史称开元盛世。但后期骄惰怠政, 宠信佞臣,致使内忧外患, 矛盾重重, 最终爆发了“安史之乱”,使唐朝由盛而衰。

结论:国家的兴衰与统治者的作为息息相关,统治者只有励精图治才能促进国家不断发展。

示例观点2:国家的治理离不开优秀的人才。

示例观点3:在取得成就时,我们要保持戒骄戒躁。

示例观点4:人生应该始终如一地坚守自己的信念。

【解析】

(1)根据材料“唐玄宗不但在“安史之乱”中丧失了皇权,大唐王朝也因此由盛转衰。”,可知:材料中使大唐王朝“由盛转衰”的历史事件是安史之乱。

(2)根据材料概括可知:唐玄宗统治前期,选贤用能,重用姚崇、宋璟等人,整肃吏治,发展生产,国家空前繁荣富强,史称开元盛世。但后期骄惰怠政, 宠信佞臣,致使内忧外患,,矛盾重重,最终爆发了“安史之乱”,使唐朝由盛而衰。故可得出结论:国家的兴衰与统治者的作为息息相关,统治者只有励精图治才能促进国家不断发展,因此可提出观点:统治者的作为关乎国家的兴衰;由唐玄宗统治前期,选贤用能,重用姚崇、宋璟等人,致使国家空前繁荣富强,出现开元盛世,可得出结论:国家的兴衰与优秀的人才贡献息息相关,统治者要选贤用能,可提出观点:国家的治理离不开优秀的人才;由唐玄宗后期骄惰怠政,宠信佞臣,致使内忧外患,矛盾重重,最终爆发了“安史之乱”,使唐朝由盛而衰,可得出结论:国家的兴衰与统治者的作为息息相关,统治者骄惰怠政,宠信佞臣会致使国家灭亡,可提出观点:在取得成就时,我们要保持戒骄戒躁;由唐玄宗统治前期和后期的不同作为,我们还可以说人生应该始终如一地坚守自己的信念。(其它言之有理的观点亦可)

答案第1页,共2页

1.(2021·福建龙岩·七年级期中)“待到秋来九月八,我花开后百花杀。冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲。”这首诗的作者曾经率领起义军,攻入长安,并建立政权,给唐朝统治以致命打击。他是

A.黄巢 B.陈胜 C.符坚 D.朱温

2.(2021·福建·厦门市湖滨中学七年级期中)唐朝由盛转衰的标志是( )

A.玄武门事变 B.安史之乱 C.宦官专权 D.黄巢起义

3.(2021·福建莆田·七年级期中)区分史实和观点是历史学习的重要能力之一下列表述属于历史观点的是( )

A.755年安禄山和史思明发动叛乱 B.安史叛军逼近长安

C.安史叛军于763年被平定 D.安史之乱导致唐朝由盛转衰

4.(2021·福建南平·七年级期中)五代十国局面形成的主要历史根源是( )

A.唐未农民战争 B.藩镇割据 C.宦官专权 D.朋党之争

5.(2021·福建龙岩·七年级期中)“哪里有压迫哪里就有反抗”。历史上大多数的农民起义都是发生在统治阶级的横征暴敛时期,下列历史人物曾率领农民发动起义的是( )

A.安禄山 B.史思明 C.黄巢 D.文天祥

6.(2021·福建·福州立志中学七年级期中)下列哪项不是安史之乱爆发的原因( )

A.唐玄宗追求享乐,任人唯亲,朝政日益腐败

B.社会矛盾越来越尖锐,边疆形势也日益紧张

C.各地节度使逐渐集军权、行政权和财权于一身,势力膨胀

D.黄巢起义加剧了唐朝的社会危机

7.(2021·福建龙岩·七年级期中)五代十国的开国君主都是( )

A.皇族的后代 B.外戚 C.朝中大臣 D.掌握兵权的武将

8.(2021·福建莆田·七年级期中)唐末农民起义的主要领导人是( )

A.陈胜、吴广

B.刘邦、项羽

C.张角

D.黄巢

9.(2021·福建三明·七年级期中)唐末农民战争对唐王朝产生的影响是

A.终结了外重内轻的局面

B.削弱了藩镇割据的军事力量

C.瓦解了唐王朝的统治

D.推翻了唐王朝的统治

10.(2021·福建龙岩·七年级期中)唐朝灭亡的标志是

A.黄巢起义军攻入长安 B.朱温兼并了北方割据势力

C.朱温建立后梁 D.契丹族攻入长安

11.(2021·福建龙岩·七年级期中)了解历史时序,初步掌握历史发展的基本线索是学习历史的基本要求,与下图中①对应的朝代是( )

A.五代十国 B.明朝 C.清朝 D.汉朝

12.(2021·福建龙岩·七年级期中)五代十国中的五代先后出现的是

A.后唐 后周 后汉 后梁 后晋 B.后梁 后唐 后晋 后汉 后周

C.后唐 后晋 后汉 后梁 后周 D.后唐 后晋 后梁 后汉 后周

13.(2021·福建·福州立志中学七年级期中)下列对“五代十国”的介绍中,存在错误的一项是

A.是唐末以来藩镇割据的继续 B.十国都是南方的政权

C.北方战事不断 D.南方政局相对稳定

14.(2021·福建漳州·七年级期中)“起义军在黄巢的率领下,转战南北,并攻入长安,建立政权”。此段材料描述的是黄巢起义的( )

A.背景 B.经过 C.结果 D.影响

15.(2021·福建福州·七年级期中)下列政权位置属于南方地区的是

A.后周 B.后唐 C.后汉 D.闽

16.(2021·福建漳州·七年级期中)识图是学习历史的一项基本技能,下图体现的历史时期是( )

A.五代十国 B.南北朝 C.三国 D.春秋战国

17.(2021·福建宁德·七年级期中)“冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲”,是黄巢在青年时代写的诗句,他领导的唐末农民起义

A.推翻了唐朝的统治 B.给唐朝统治以致命的打击

C.平定了安史之乱 D.形成了藩镇割据局面

18.(2021·福建龙岩·七年级期中)970年,朱温建立后梁政权,唐朝至此灭亡,中国由此进入五代十国。这发生于

A.8世纪七十年代 B.9世纪七十年代 C.10世纪七十年代 D.10世纪八十年代

19.(2021·福建龙岩·七年级期中)关于五代十国的实质,表述正确的是

A.唐末以来藩镇割据局面的延续

B.北方政权更迭,政局动荡不安

C.南方相对稳定,经济在原有的基础上有一定发展

D.统一始终是一个客观存在的必然趋势

20.(2021·福建福州·七年级期中)造成下表中人口衰亡的原因是

年份 人口

唐太宗贞观23年(649年) 1900万

唐玄宗开元14年(726年) 4141万

唐玄宗天宝14年(755年) 5291万

唐肃宗上元元年(760年) 1690万

唐穆宗长庆元年(821年) 1576万

A.安史之乱 B.隋末农民起义 C.黄巾起义 D.陈胜吴广起义

21.(2021·福建南平·七年级期中)时空观念是历史学科五大核心素养之一,图中空格内应填写的是

A.春秋战国 B.三国鼎立 C.南北朝 D.五代十国

22.(2021·福建三明·七年级期中)“渔阳颦鼓动起来,惊破霓裳羽衣曲。”755年,紧急的战报打破了唐玄宗与杨贵妃的歌舞升平。促使唐朝形势急转直下的是

A.黄巾起义 B.藩镇割据 C.宦官专权 D.安史之乱

23.(2021·福建南平·七年级期中)“冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲”是唐末农民起义领袖黄巢的诗句。黄巢起义

A.打击了唐朝的封建统治 B.推翻了唐朝后期腐朽统治

C.形成了藩镇割据的局面 D.出现了五代十国的局面

24.(2021·福建·三明北大附属实验学校七年级期中)下列关于五代十国的分裂局面,说法正确的是( )

A.汉族与少数民族政权的并立 B.统治阶级内部争权夺利的斗争

C.豪强地主兼并土地的结果 D.唐末藩镇割据局面的延续和扩大

25.(2021·福建南平·七年级期中)学习历史应学会区分历史叙述与历史解释。下列属于历史解释的是( )

A.907年,朱温建立后梁政权

B.五代十国是唐末以来藩镇割据局面的延续

C.宋代商业的繁荣超过前代

D.南宋的中央财政收入主要来自东南方

26.(2021·福建龙岩·七年级期中)“……对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫。唐朝的中央权力衰微,安史旧将和内地节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据的局面”,材料有关的历史事件是

A.隋末农民起义 B.贞观之治 C.开元盛世 D.安史之乱

27.(2021·福建泉州·七年级期中)唐朝从“小邑犹藏万家室”到“人烟断绝,千里萧条”的转折点是( )

A.开凿运河 B.安史之乱

C.黄巢起义 D.靖康之变

28.(2021·福建漳州·七年级期中)阅读材料,完成下列要求

材料一 贞观新政措施表

用人 广纳贤才,知人善任。

政治 进一步完善三省六部制,明确中央机构的职权及决策程序;制定法律,减省刑罚;增加科举考试科目,鼓励士人报考,进士科逐渐成为最重要的科目;严格考察各级官吏的政绩。

经济 减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产。

——根据部编版《中国历史》七年级下册编制材料二 公元690年,武则天在洛成殿亲自主持对贡生的考试,由此开创了中国历史上的殿试制度。最高统治者亲临殿试,毫无疑问,科举制是唐朝实现集权的基本制度之一,对唐王朝几度辉煌,达到鼎盛起过重要作用。

——摘编自人教版高中历史教科书

材料三

(1)材料一体现了哪位君主的统治措施?列举该君主在用人方面的一项事例。

(2)根据材料二,指出殿试的创立者。并归纳殿试这一新创举的意义。

(3)根据材料三,写出开元盛世时期的君主结合所学知识,概括安史之乱对唐朝国势的影响。

(4)根据上述唐朝历史发展的史实,简要说明君主与王朝的兴衰之间的关系。

29.(2021·福建·三明北大附属实验学校七年级期中)阅读材料,完成下列要求

材料 开元初唐玄宗任用有“救时宰相”之誉的姚崇,姚崇富有应变能力、改革思想。后来,唐玄宗又任用与姚崇齐名的贤相宋璟,宋璟刚正不阿,敢于直谏。唐玄宗初期所用宰相均为一时贤才,他们各有所长,为唐朝的繁荣昌盛作出了重要贡献……随着唐朝的兴盛, 唐玄宗取得了卓著的政绩,于是他便开始骄惰怠政,享乐腐化……他一反开元初年的虚心勤谨,日渐恃能矜骄,他渐次贬斥完不迎合自己的朝臣,宠信佞臣,在他身边逐渐形成了一个以宦官、佞幸组成的腐朽官僚集团。……在执政的后期,骄惰怠政,纵情声色,宠信佞臣, 穷兵黩武, 致使内忧外患,矛盾重重,最终爆发了“安史之乱”。唐玄宗不但在“安史之乱”中丧失了皇权,大唐王朝也因此由盛转衰。

——改编自邢志刚《论唐玄宗李隆基》

(1)指出材料中使大唐王朝“由盛转衰”的历史事件。

(2)阅读以上材料,围绕其主题提炼出一个观点,并结合材料和所学知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,条理清楚。)

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.A

【解析】

根据所学可知,黄巢发动了起义,他攻入长安,并建立政权,给唐朝统治以致命打击,故A符合题意;陈胜在秦末起义,故B不符合题意;符坚是前秦统治者,故C不符合题意;朱温灭唐建梁,故D不符合题意。故选A。

2.B

【解析】

依据所学可知,开元末年以后,唐玄宗追求享乐,任人唯亲,朝政目趋腐败。边将安禄山一身兼任范阳等三地的节度使,担负东北地区防御重任,逐渐扩张势力。755年,安禄由借口朝廷出现奸臣,和部将史思明一起发动叛乱,史称安史之乱。安史之乱对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫,唐朝的国势从此由盛转衰,各种矛盾越来越尖锐。唐朝的中央权力衰微,逐渐形成藩镇割据的局面,所以唐朝由盛转衰的标志是安史之乱,B项符合题意;A项是李世民发动的夺取政权的政变,排除;CD项都发生在安史之乱后,排除。故选B。

3.D

【解析】

历史观点不仅要对历史人物或事件做出准确的功能性定位及定性,更带有强烈的主观评判色彩,安史之乱导致唐朝由盛转衰属于历史观点,故D符合题意;历史事实是指对历史人物或事件的客观叙述,不带任何功能性(或作用)定位,即“是什么”的问题,755年安禄山和史思明发动叛乱、安史叛军逼近长安、安史叛军于763年被平定都属于历史事实,排除ABC。故选D。

4.B

【解析】

根据所学知识可知,五代十国是唐末以来藩镇割据局面的延续,因此五代十国局面形成的主要历史根源是藩镇割据,B项正确;唐末农民战争不是五代十国局面形成的主要原因,排除A项;宦官专权与五代十国局面形成没有直接关系,排除C项;五代十国是唐末以来藩镇割据局面的延续,因此五代十国局面形成的主要历史根源是藩镇割据,而不是朋党之争,排除D项。故选B项。

5.C

【解析】

根据所学知识可知,曾率领农民发动起义的是黄巢。唐朝后期,统治腐朽,宦官专权,藩镇割据的态势越来越严重,中央已无力控制藩镇。人民赋税沉重,生活困苦,又遇到连年的灾荒,爆发了大规模的起义。起义军在黄巢的领导下,攻入长安,建立政权,给唐朝统治以致命的打击,C符合题意;安禄山、史思明发动的安史之乱属于叛乱,AB排除;文天祥是南宋抗元英雄,D排除。故选择C。

6.D

【解析】

结合所学知识可知,ABC是安史之乱爆发的原因,不符合题意;黄巢起义发生在唐朝末年,安史之乱之后,故D符合题意。故选D。

7.D

【解析】

唐朝在经历安史之乱后,中央集权受到严重削弱,出现了藩镇割据的局面,各地节度使佣兵自重,907年唐朝灭亡,中国开始进入五代十国的分裂割据时期,五代十国的开国君主都是掌握兵权的武将,因此五代十国实际上是藩镇割据局面的继续,D正确,ABC排除。故选D。

8.D

【解析】

唐朝后期,统治腐朽,宦官专权,藩镇割据的态势越来越严重;人民赋役繁重,生活困苦,又遇到连年的灾荒。878年黄巢领导人民起义,是王仙芝起义的后续,也是唐末起义中,历时最久,遍及最大,影响最深远的一场农民起义,唐末农民起义军在黄巢的率领下,转战南北,并攻人长安,建立政权,给唐朝统治以致命的打击。D项符合题意,ABC不符合题意。故此题选D。

9.C

【解析】

依据所学知识可知,唐末农民起义军在黄巢的率领下,转战南北,并攻入长安,建立政权,给唐朝统治以致命的打击。907年,朱温建立了后梁政权,唐朝至此灭亡。因此唐末农民战争对唐王朝产生的影响是瓦解了唐王朝的统治,故选C。

10.C

【解析】

依据所学可知,唐朝后期,统治腐朽,宦官专权,藩镇割据的态势越来越严重,中央已无力控制藩镇。人民赋税沉重,生活困苦,又遇到连年的灾荒,爆发了大规模的起义。907年,朱温建立后梁政权,唐朝灭亡,所以C项符合题意;A项给唐朝统治以致命的打击,排除;B项不是唐朝灭亡的标志,排除;D项攻入长安的是黄巢起义军,排除。故选C。

11.A

【解析】

根据题干并结合所学知识可知,907——960年正值五代十国时期,选项A符合题意;明朝建立于1368年,选项B不符合题意;清朝建立于1644年,选项C不符合题意;汉朝建立于公元前202年,选项D不符合题意。故选A。

12.B

【解析】

根据所学可知,五代是指907年唐朝灭亡后依次定都于中原地区的五个朝代,即后梁、后唐、后晋、后汉和后周,故B符合题意,ACD均不符合题意。故选B。

13.B

【解析】

根据所学知识可知,五代十国里面的十国并不都是南方政权,例如十国里面的北汉就属于北方的,所以B项符合题意;五代十国实际上是唐末以来藩镇割据的继续,五代十国的建立者大都是掌握兵权的武将,所以A项不符合题意;五代十国时期,北方政权更迭,战事不断,政局动荡不安,所以C项不符合题意;当时南方地区由于受战乱影响较小,社会相对稳定,经济有所发展,所以D项不符合题意;故本题答案为B。

14.B

【解析】

根据题干信息“起义军在黄巢的率领下,转战南北,并攻入长安,建立政权”,可知材料描述的是黄巢起义的经过。B项正确;黄巢起义的背景,是唐朝后期,统治腐朽,宦官专权,藩镇割据的态势越来越严重,而且相互之间发生兼并战争,中央已无力控制藩镇。人民赋役繁重,生活困苦,又遇到连年的灾荒,无以为生,排除A项;黄巢起义的结果,是被镇压了,排除C项;黄巢起义影响,是给唐朝统治者以沉重的打击,排除D项。故选B。

15.D

【解析】

结合所学可知,唐亡后,统领福建的威武军节度使建立了割据政权闽国,定都福州,位于南方地区,故D符合题意;后周是五代的最后一个中原王朝,从951年正月后周太祖郭威灭后汉建国,定都东京开封府,位于北方地区,故A不符合题意;后唐是五代十国时期由沙陀族建立的封建王朝,定都洛阳(今河南洛阳),位于北方地区,故B不符合题意;后汉是刘知远(即后汉高祖)所建。都开封,位于北方地区,故C不符合题意;故选D。

16.A

【解析】

结合所学知识可知,唐朝灭亡后,北方黄河流域先后出现后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个政权,南方地区出现吴、南唐、吴越、前蜀、后蜀、楚、闽、南汉、南平九个政权,再加上北方割据太原的北汉,史称“五代十国”。A项正确;南北朝,是南朝和北朝的统称,南北朝时期中国南方和北方处于分裂状态,排除B项;三国是指了曹魏、蜀汉、东吴三个主要政权,排除C项;春秋战国分为春秋和战国两个时期,排除D项。故选A。

17.B

【解析】

结合所学知识可知,黄巢领导的唐末农民起义给唐朝统治者以沉重的打击,故B符合题意;唐末农民起义失败了,没有推翻唐朝的统治,排除A;唐末农民起义发生在安史之乱之后,平定安史之乱的是郭子仪等唐朝将领,排除C;安史之乱后,形成了藩镇割据局面,排除D。故选B。

18.C

【解析】

依据所学知识可知,970年是10世纪七十年代,故C正确;8世纪七十年代是770年,9世纪七十年代是870年,10世纪八十年代980年,故ABD错误。

19.A

【解析】

根据所学知识可知,唐朝安史之乱以后,节度使拥兵自重,在军事、财政、人事方面不受中央政府控制的藩镇割据局面。907年节度使朱温灭唐,建立后梁,五代十国局面开始,五代十国局面实际上是唐朝后期藩镇割据局面的继续。因此,本题正确的选项是A。

解答本题的关键要熟悉“五代十国”。“五代十国”的大部分政权都在北方,“五代十国”的实质是唐朝末年藩镇割据局面的延续,使北方战事不断,政局动荡不安。

20.A

【解析】

根据题干表格可知,760年唐朝人口比755年下降了近4000万,仅有755年人口总数的近1/3。结合所学知识可知,755年,安禄山借口朝廷出现奸臣,和部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”。安史叛军接连内乱,最终于763年被平定。持续八年之久的安史之乱,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫。唐朝的国势从此由盛转衰,各种矛盾越来越尖锐。因此,安史之乱导致唐朝人口大量丧失,国力锐减,故A项正确;题干表格反映的是唐朝的人口衰亡,因此,隋末农民起义、东汉末年黄巾起义、秦末陈胜吴广起义均不符合题意,排除BCD项。故选A项。

21.D

【解析】

依据图中隋朝到唐朝、宋朝可知反映的是朝代的更替。结合课本所学,唐朝结束后,北方黄河流域先后出现后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个政权,南方地区出现吴、南唐、吴越、等九个政权,再加上北方割据太原的北汉,史称“五代十国”。D正确;春秋战国、三国鼎立是在唐朝建立之前,AB排除;东晋灭亡后,进入南北朝时期,C排除;故选D。

22.D

【解析】

根据题干“促使唐朝形势急转直下的”结合所学知识,开元末年唐玄宗追求享乐,朝政腐败,社会矛盾越来越尖锐。各地节度使逐渐集军权、行政权和财权于一身,势力膨胀,中央与地方的力量对比失去平衡。755年节度使安禄山联合部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”。八年的安史之乱成为唐朝的转折点,使唐朝形势急转直下,D正确;黄巢起义发生唐朝后期。因统治更加腐朽,人们生活困苦,农民起义不断爆发,A排除;唐朝形势转衰后,出现了藩镇割据和宦官专权的局面,BC排除。故选D。

23.A

【解析】

依据题干信息“冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲”可知,此内容反映的是黄巢起义。唐末农民起义军在黄集的率领下,转战南北,并攻人长安,建立政权,给唐朝统治以致命的打击,A符合题意,B排除;形成了藩镇割据的局面是起义的原因,不是影响,故C不合题意;唐代灭亡后出现了五代十国的局面,故D不合题意。故此题选A。

24.D

【解析】

五代十国的分裂割据局面,实质上是唐末藩镇割据局面的延续和扩大。北方政权更,战事不断,政局动荡不安。当时的南方地区,由于受战乱影响较小,政局相对稳定,经济在原有的基础上也有一定的发展,故选D;五代十国基本上都是汉族人建立的政权,A错误;B是表面现象,不是实质,排除;五代十国的分裂局面不是豪强地主兼并土地的结果,是国家政权的分立,C错误。

25.B

【解析】

依据所学可知,历史叙述指的是历史的真实情况,不带有作者自己的感彩,而历史解释是分析历史事实的看法和状态,带有明显的个人情感。五代十国是中国历史上又一个分裂时期,是唐末以来藩镇割据的延续不是描述某个历史事件,而是表达了一种观点和看法,属于历史解释,故B符合题意;907年,朱温建立后梁政权、宋代商业的繁荣超过前代、南宋的中央财政收入主要来自东南方都是历史叙述,不符合题意,A、C、D排除。故选B。

26.D

【解析】

由材料信息“唐朝的中央权力衰微,安史旧将和内地节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据的局面”可知,材料有关的历史事件是安史之乱,故D正确;隋末农民起义、贞观之治、开元盛世都不符合材料信息,故ABC错误。

27.B

【解析】

依据所学可知,唐朝从“小邑犹藏万家室”到“人烟断绝,千里萧条”的转折点是安史之乱。755—763年,安史之乱持续八年之久,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫;唐朝的国势由盛转衰;唐朝中央权力衰微,安史旧将和内地节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据的局面。所以B项符合题意;A项是隋炀帝在位时开凿的,C项是给唐朝统治以致命的打击,D项是发生在北宋时期。由此分析ACD三项均不符合题意,排除,故选B。

28.(1)唐太宗;魏征辅佐唐太宗共同创建“贞观之治”的大业。

(2)武则天;目的是对会试合格进行区别、选拔官员等。

(3)唐玄宗;社会混乱使社会遭到了一次空前浩劫;藩镇割据;剥削加重,由于战争,造成劳动力严重不足,统治阶级不得不增加税收,使阶级压迫和统治阶级的压榨更加深重;唐朝在西域的势力大大衰退,由高峰跌入了低谷;佛教复兴。

(4)君主明则国盛;君主暗则国衰。

【解析】

(1)根据材料一“贞观新政措施表”,结合所学知识可知:唐太宗吸取隋朝灭亡的历史教训,确立以民为本的治国思想。唐太宗统治时期政治比较清明,经济得到进一步发展,国力增强,文教昌盛,历史上称之为“贞观之治”,材料一体现了唐太宗的统治措施;唐太宗心纳谏,善用人才,魏征、房玄龄、杜如晦辅佐唐太宗共同创建“贞观之治”的大业。

(2)根据材料二“公元690年,武则天在洛成殿亲自主持对贡生的考试,由此开创了中国历史上的殿试制度。”,结合所学知识可知:武则天大力发展科举制,创立殿试制度,亲自面试考生,不拘一格选拔人才,扩大了统治基础;根据材料二“最高统治者亲临殿试,毫无疑问,科举制是唐朝实现集权的基本制度之一,对唐王朝几度辉煌,达到鼎盛起过重要作用。”,结合所学知识概括可知:武则天创立殿试目的是对会试合格进行区别、选拔官员等。

(3)根据材料三“唐朝国势示意简图”,结合所学知识可知:唐玄宗在位44年,前期(开元年间)政治清明,励精图治,任用贤能,经济迅速发展,使得天下大治,唐朝进入全盛时期,并成为当时世界上最强盛的国家,史称"开元盛世";根据材料三“唐朝国势示意简图”,结合所学知识概括可知:安史之乱对唐朝国势的影响有:社会混乱使社会遭到了一次空前浩劫;藩镇割据;剥削加重,由于战争,造成劳动力严重不足,统治阶级不得不增加税收,使阶级压迫和统治阶级的压榨更加深重;唐朝在西域的势力大大衰退,由高峰跌入了低谷;佛教复兴。

(4)开放性设问,结合上述唐朝历史发展的史实及所学知识,围绕君主与王朝的兴衰之间的关系作答,言之成理即可。如:君主明则国盛;君主暗则国衰。

29.(1)安史之乱。

(2)观点1:统治者的作为关乎国家的兴衰。

论述:唐玄宗统治前期,选贤用能,重用姚崇、宋璟等人,整肃吏治,发展生产,国家空前繁荣富强,史称开元盛世。但后期骄惰怠政, 宠信佞臣,致使内忧外患, 矛盾重重, 最终爆发了“安史之乱”,使唐朝由盛而衰。

结论:国家的兴衰与统治者的作为息息相关,统治者只有励精图治才能促进国家不断发展。

示例观点2:国家的治理离不开优秀的人才。

示例观点3:在取得成就时,我们要保持戒骄戒躁。

示例观点4:人生应该始终如一地坚守自己的信念。

【解析】

(1)根据材料“唐玄宗不但在“安史之乱”中丧失了皇权,大唐王朝也因此由盛转衰。”,可知:材料中使大唐王朝“由盛转衰”的历史事件是安史之乱。

(2)根据材料概括可知:唐玄宗统治前期,选贤用能,重用姚崇、宋璟等人,整肃吏治,发展生产,国家空前繁荣富强,史称开元盛世。但后期骄惰怠政, 宠信佞臣,致使内忧外患,,矛盾重重,最终爆发了“安史之乱”,使唐朝由盛而衰。故可得出结论:国家的兴衰与统治者的作为息息相关,统治者只有励精图治才能促进国家不断发展,因此可提出观点:统治者的作为关乎国家的兴衰;由唐玄宗统治前期,选贤用能,重用姚崇、宋璟等人,致使国家空前繁荣富强,出现开元盛世,可得出结论:国家的兴衰与优秀的人才贡献息息相关,统治者要选贤用能,可提出观点:国家的治理离不开优秀的人才;由唐玄宗后期骄惰怠政,宠信佞臣,致使内忧外患,矛盾重重,最终爆发了“安史之乱”,使唐朝由盛而衰,可得出结论:国家的兴衰与统治者的作为息息相关,统治者骄惰怠政,宠信佞臣会致使国家灭亡,可提出观点:在取得成就时,我们要保持戒骄戒躁;由唐玄宗统治前期和后期的不同作为,我们还可以说人生应该始终如一地坚守自己的信念。(其它言之有理的观点亦可)

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源