部编版七年级下册第19课清朝前期社会经济的发展 同步练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 部编版七年级下册第19课清朝前期社会经济的发展 同步练习(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 354.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-06 11:05:11 | ||

图片预览

文档简介

部编版七年级下册 第19课 清朝前期社会经济的发展

一、选择题

1.清朝前期,江宁著名的机户李扁担、李东阳等,都各自拥有织机五六百张;佛山镇经营棉织业,织工超过50000人。下列各项对材料解读最准确的一项是

A.当时的人喜欢集中生产 B.当时已出现较成熟的手工业工场

C.清朝前期棉纺织业开始兴起 D.农业发展促进了手工业的兴盛

2.原产于南美洲的玉米、甘薯、马铃薯、花生和向日葵等,最早出现在

A.隋朝 B.唐朝 C.元朝 D.明朝

3.清朝前期,商业发达,形成了一些大的商帮,例如山西商人组成的是

A.晋商 B.徽商 C.粤商 D.沪商

4.清朝商业活动中,形成了一些大的商帮。其中乾隆时期晋商在全国各地开设了

A.银行 B.瓦子 C.钱庄 D.票号

5.明代中期,浙江湖州“比户养蚕”,“尺寸之堤必树之桑”,富者更是“桑麻万顷”。由此可见当的特色经济是( )

A.制瓷业 B.丝织业 C.棉纺业 D.造船业

6.“民以食为天”,我国古代重视农业生产,大力推广新品种的引进和种植。下列属于明朝引进的高产农作物是

A.核桃 B.占城稻 C.玉米 D.胡萝卜

7.“民以食为天”,我国古代重视农业生产,大力推广新品种的引进和种植。下列属于明朝引进的高产农作物是

A.核桃 B.占城稻 C.玉米 D.胡萝卜

8.面对明朝末年的大动荡对社会经济造成的严重破坏,清初的统治者认识到的“国之大计”是( )

A.恢复农业生产和发展 B.对外发动战争

C.加强对西北地区的统治 D.加快人口增长

9.清朝前期江宁(今南京)、苏州等地出现一些很富有的机户,如李扁担、李东阳皆有织机五六百张,他们多半“雇人工织”,“机户出资经营,机匠计工受值(按工作量收钱)”。这说明当时( )

A.已出现比较成熟的手工工场 B.工业革命已在江南地区开始

C.已卷入全球范围的世界市场 D.江南地区进入资本主义社会

10.清朝前期江宁(今南京)、苏州等地出现一些很富有的机户,如李扁担、李东阳皆有织机五六百张,他们多半“雇人工织”,“机户出资经营,机匠计工受值(按工作量收钱)”。这说明当时( )

A.已出现比较成熟的手工工场 B.工业革命已在江南地区开始

C.已卷入全球范围的世界市场 D.江南地区进入资本主义社会

11.清朝前期,江宁著名的机户李扁担、李东阳等,都各自拥有织机五六百张;佛山镇经营棉织业,织工超过50000人。下列各项对材料解读最准确的一项是

A.当时的人喜欢集中生产 B.当时已出现较成熟的手工业工场

C.清朝前期棉纺织业开始兴起 D.农业发展促进了手工业的兴盛

12.清朝前期社会经济得到迅速发展,据史学家研究,当时中国的经济总量位居世界首位。下列不能反映当时状况的说法是

A.舟楫塞港,街道肩摩 B.苏湖熟,天下足

C.人间数十里,贾户数十家 D.拥有“十万烟火”,财富“甲于天下”

13.揭示历史的因果联系,是历史学习的重要目标。下列史实与结果之间的因果对应关系不正确的是

A.清朝设军机处——君主专制统治进一步加强

B.明清科举考试采用八股文格式——禁锢了读书人的思想

C.明清时期商品经济繁荣——明清文学艺术取得很大成就

D.清初统治者大力推行垦荒政策——中国社会矛盾不断加剧

14.明朝时期,“四方之货,不产于燕,而毕聚于燕”。这说明明朝的

A.农业很发达 B.手工业很发达 C.商品经济很活跃 D.交通很发达

15.明清时期,佛山与北京、苏州、汉口并称“天下四大聚”,与景德镇、汉口镇、朱仙镇并称“四大名镇”。这体现了以佛山为代表的( )

A.工商业市镇的发展 B.当地经济作物更为繁盛

C.水陆交通最为便利 D.政府的大力支持

二、综合题

16.秦汉时期,我国的经济重心在北方,唐宋时期,我国古代的经济格局出现重大变化。明清时期,农业、商业和前代相比,都有了很大的发展。阅读下列材料,回答问题。

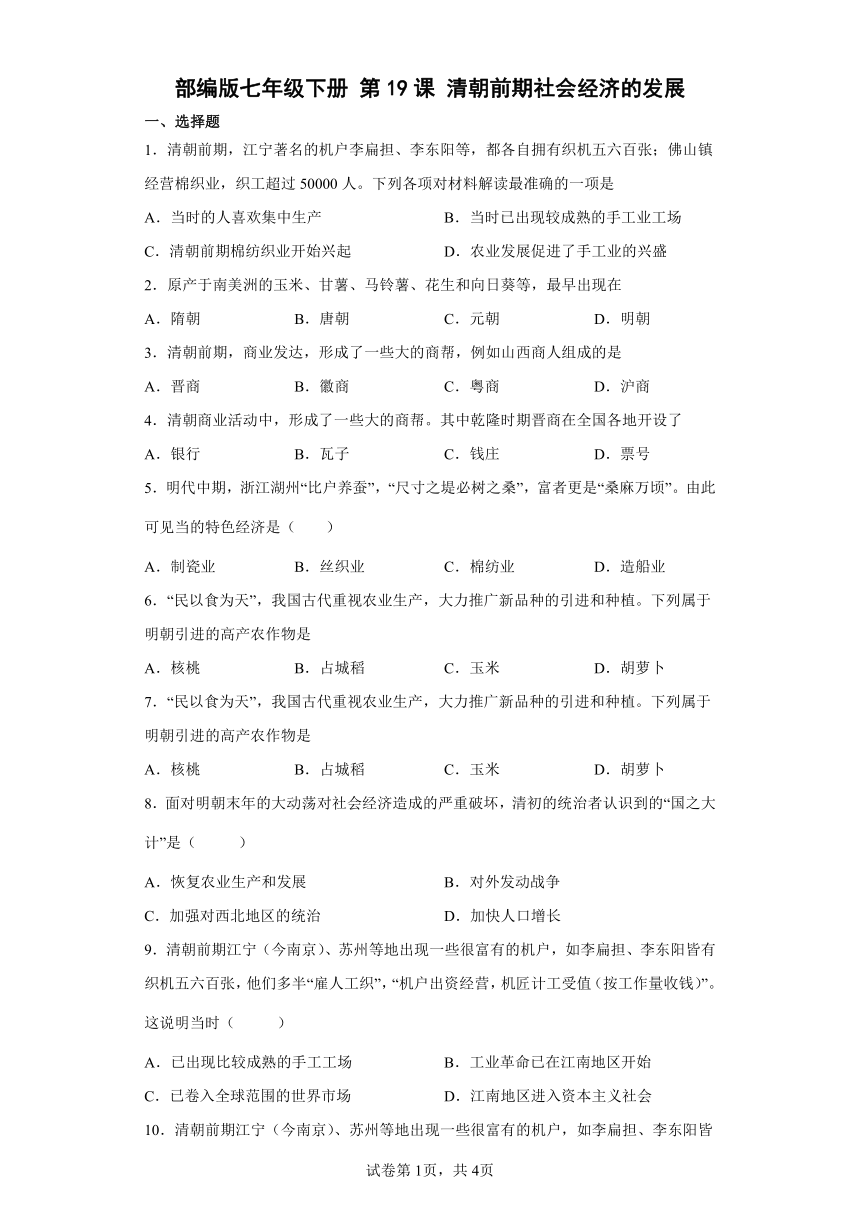

材料一:

(1)材料一中两种生产工具的名称分别是什么?

材料二:苏湖熟,天下足。

——南宋谚语

国家根本,仰给东南。

——《宋史》

(2)材料二反映了中国古代经济发展的什么现象?

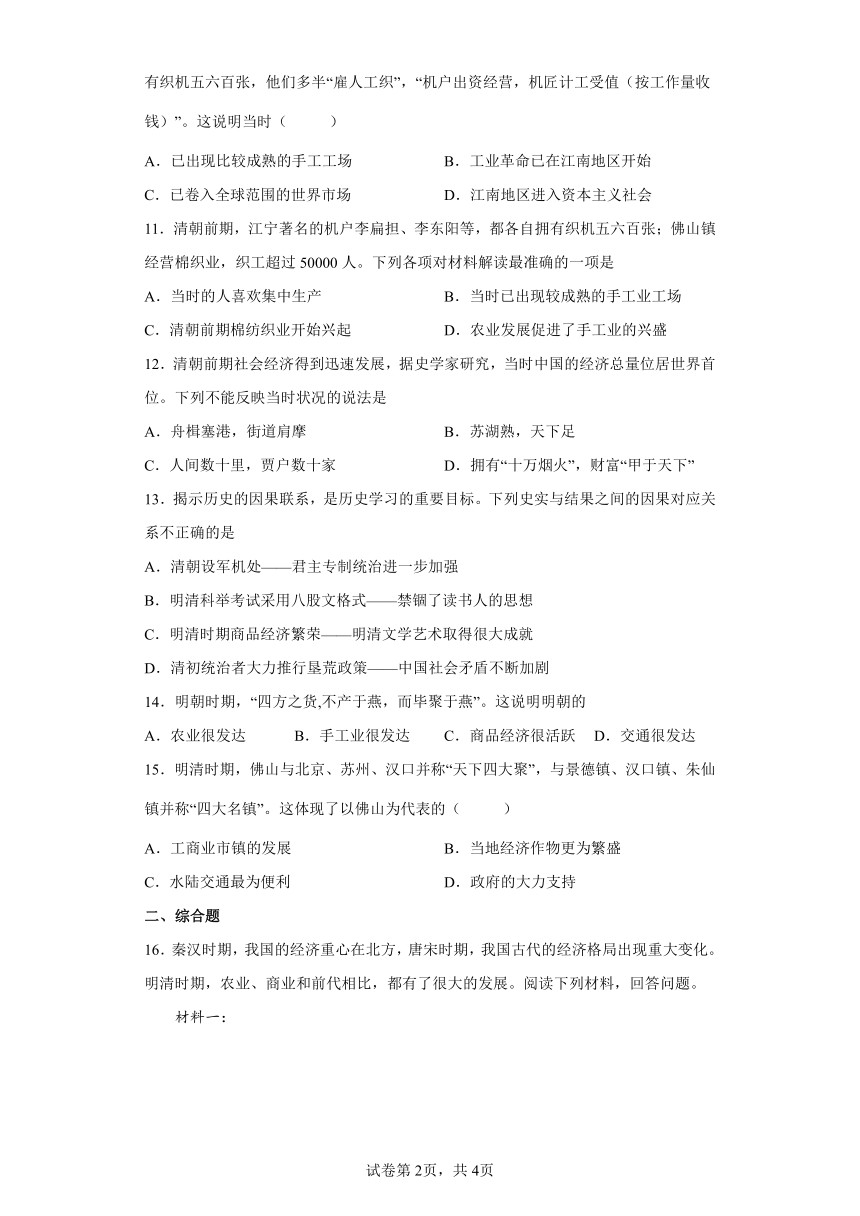

材料三:

材料四:《梦梁录》卷十三记载,南宋首都临安“万物所聚,诸行百市”,“自大街及诸坊巷,大小铺席,连门俱是,即无虚空之屋”。

(3)依据材料三和材料四内容,说说宋朝都城的商业与唐都长安城的商业相比发生了怎样的变化?

材料五:清朝前期的商业很发达,在商业活动中,形成了一些大的商帮,拥有雄厚的商业资本,在全国进行商业活动。

(4)清朝前期的商帮对当时的社会经济的发展产生深远的影响,请列举清朝前期两个商帮的典型代表。

17.中国古代社会经济的发展成就突出。阅读材料,回答问题。

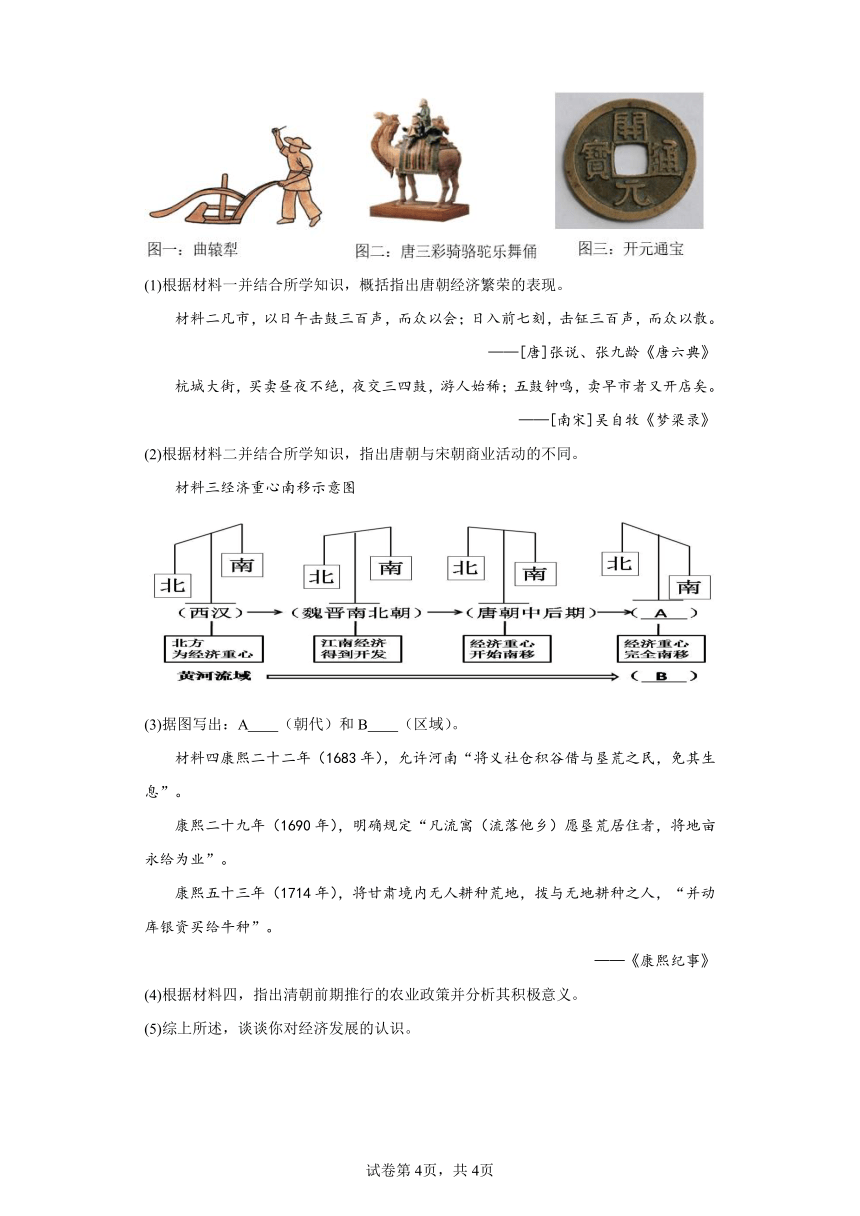

材料一下图

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出唐朝经济繁荣的表现。

材料二凡市,以日午击鼓三百声,而众以会;日入前七刻,击钲三百声,而众以散。

——[唐]张说、张九龄《唐六典》

杭城大街,买卖昼夜不绝,夜交三四鼓,游人始稀;五鼓钟鸣,卖早市者又开店矣。

——[南宋]吴自牧《梦梁录》

(2)根据材料二并结合所学知识,指出唐朝与宋朝商业活动的不同。

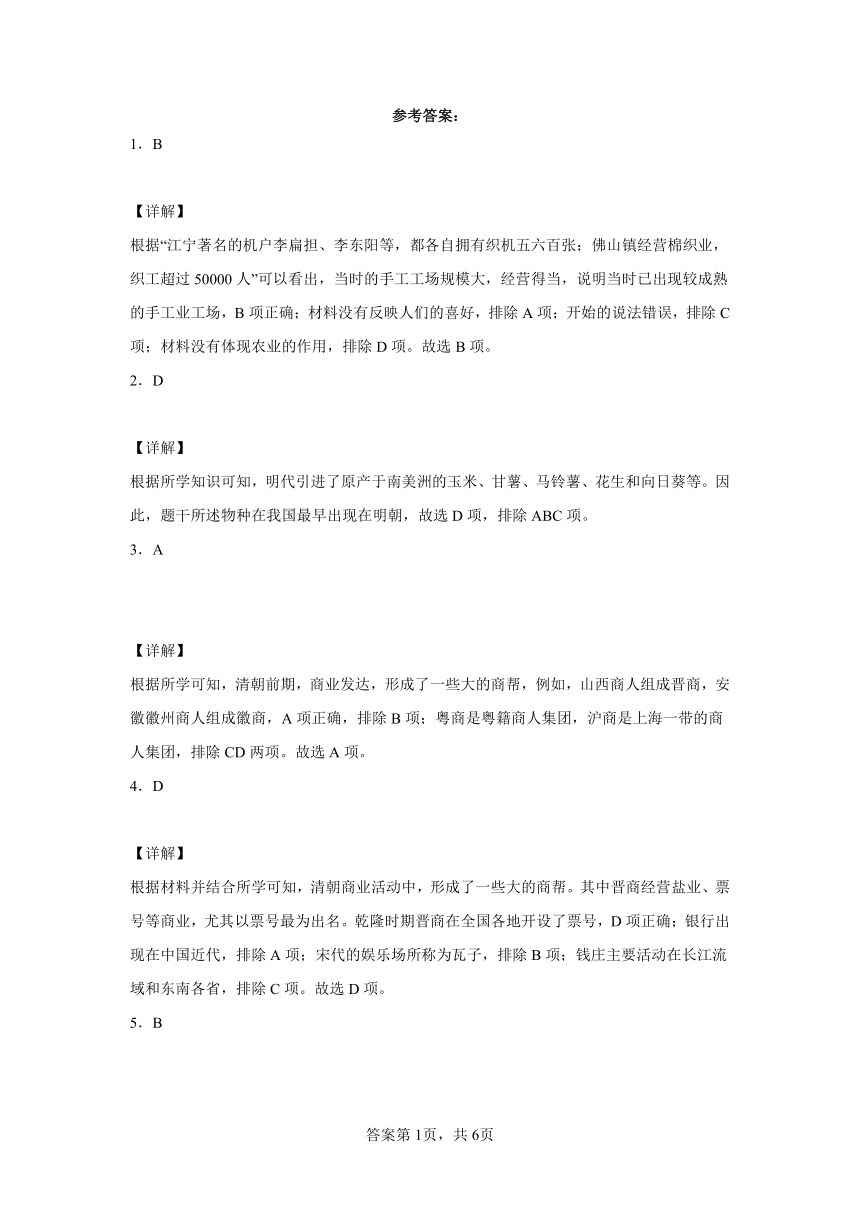

材料三经济重心南移示意图

(3)据图写出:A (朝代)和B (区域)。

材料四康熙二十二年(1683年),允许河南“将义社仓积谷借与垦荒之民,免其生息”。

康熙二十九年(1690年),明确规定“凡流寓(流落他乡)愿垦荒居住者,将地亩永给为业”。

康熙五十三年(1714年),将甘肃境内无人耕种荒地,拨与无地耕种之人,“并动库银资买给牛种”。

——《康熙纪事》

(4)根据材料四,指出清朝前期推行的农业政策并分析其积极意义。

(5)综上所述,谈谈你对经济发展的认识。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【详解】

根据“江宁著名的机户李扁担、李东阳等,都各自拥有织机五六百张;佛山镇经营棉织业,织工超过50000人”可以看出,当时的手工工场规模大,经营得当,说明当时已出现较成熟的手工业工场,B项正确;材料没有反映人们的喜好,排除A项;开始的说法错误,排除C项;材料没有体现农业的作用,排除D项。故选B项。

2.D

【详解】

根据所学知识可知,明代引进了原产于南美洲的玉米、甘薯、马铃薯、花生和向日葵等。因此,题干所述物种在我国最早出现在明朝,故选D项,排除ABC项。

3.A

【详解】

根据所学可知,清朝前期,商业发达,形成了一些大的商帮,例如,山西商人组成晋商,安徽徽州商人组成徽商,A项正确,排除B项;粤商是粤籍商人集团,沪商是上海一带的商人集团,排除CD两项。故选A项。

4.D

【详解】

根据材料并结合所学可知,清朝商业活动中,形成了一些大的商帮。其中晋商经营盐业、票号等商业,尤其以票号最为出名。乾隆时期晋商在全国各地开设了票号,D项正确;银行出现在中国近代,排除A项;宋代的娱乐场所称为瓦子,排除B项;钱庄主要活动在长江流域和东南各省,排除C项。故选D项。

5.B

【详解】

根据题干“浙江湖州‘比户养蚕’,‘尺寸之堤必树之桑’,富者更是‘桑麻万顷’”可知材料题干反映的种桑树、养蚕的人多,故可知当时的特色经济是丝织业,B项正确;制瓷业、棉纺业、造船业与“养蚕”“桑”无关,排除ACD项。故选B项。

6.C

【详解】

依据所学知识可知,我国古代农作物先进品种不断地引进和推广,是农业生产发展的一个重要因素,但是各个时期引进的农作物品种不同,玉米、甘薯均在明代引进推广,C项正确;核桃在汉代传入中国,排除A项;占城稻和棉花均在宋代引进推广,排除B项;胡萝卜在13世纪的宋元时期从伊朗引入中国,排除D项。故选C项。

7.C

【详解】

依据所学知识可知,我国古代农作物先进品种不断地引进和推广,是农业生产发展的一个重要因素,但是各个时期引进的农作物品种不同,玉米、甘薯均在明代引进推广,C项正确;核桃在汉代传入中国,排除A项;占城稻和棉花均在宋代引进推广,排除B项;胡萝卜在13世纪的宋元时期从伊朗引入中国,排除D项。故选C项。

8.A

【详解】

根据材料“面对明朝末年的大动荡对社会经济造成严重的破坏,清初的治者认识到恢复经济尤其是恢复和发展农业生产是‘国之大计’”结合所学可知顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策,使农业生产很快得到恢复,并有了较大的发展,为清朝前期的兴盛奠定了基础。因此,面对明朝年的大动荡对社会经济造成的严重破坏,清初的統治者认识到的“国之大计”,A项正确;清初没有发动对外战争、加强对西北的统治,排除BC项;清初经过明朝末年的破坏,不会加快人口增长,排除D项。故选A项。

9.A

【详解】

根据“苏州等地出现一些很富有的机户,如李扁担、李东阳皆有织机五六百张”“雇人工织”,“机户出资经营,机匠计工受值(按工作量收钱)”等信息可以看出,当时江南地区已经出现了比较成熟的手工工场,并且出现了资本主义萌芽,A项正确;中国当时没有工业革命,排除B项;卷入世界市场是在鸦片战争后,排除C项;江南地区还是封建社会,排除D项。故选A项。

10.A

【详解】

根据“苏州等地出现一些很富有的机户,如李扁担、李东阳皆有织机五六百张”“雇人工织”,“机户出资经营,机匠计工受值(按工作量收钱)”等信息可以看出,当时江南地区已经出现了比较成熟的手工工场,并且出现了资本主义萌芽,A项正确;中国当时没有工业革命,排除B项;卷入世界市场是在鸦片战争后,排除C项;江南地区还是封建社会,排除D项。故选A项。

11.B

【详解】

根据“江宁著名的机户李扁担、李东阳等,都各自拥有织机五六百张;佛山镇经营棉织业,织工超过50000人”可以看出,当时的手工工场规模大,经营得当,说明当时已出现较成熟的手工业工场,B项正确;材料没有反映人们的喜好,排除A项;开始的说法错误,排除C项;材料没有体现农业的作用,排除D项。故选B项。

12.B

【详解】

依据所学知识可知,宋代南方农民培育出许多优良品种,从而大大提高了水稻的产量,由于宋朝朝廷的大力提倡,南方的水稻在北方也得到较大推广,宋朝时,水稻产量跃居粮食作物首位,当时,长江下游和太湖流域一带成为丰饶的粮仓, 出现了“苏湖熟,天下足”或“苏常熟,天下足”的谚语,B项正确;清朝前期的商业很发达,陆路和水路的商旅往来频繁,各地的商品贸易十分兴盛,形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网,一些些农村地区发展为工商业市镇,有的地方居民超过万户,比县城的规模还大,如吴江县的盛泽镇,出现了“舟楫塞港,街道肩摩”的景象,A项说法正确,与题意不符,排除;湖北的汉口镇在明朝中期才发展起来,到清朝时已成为“人烟数十里,贾户数千家”的都会,C项说法正确,与题意不符,排除;在北京、江宁、扬州、苏州、杭州、广州等大城市中,工商业非常繁荣,乾隆时期的苏州,据载已拥有“十万烟火”,财富“甲于天下”,有的地段“地值寸金”,D项说法正确,与题意不符,排除。故选B项。

13.D

【详解】

依据所学知识可知,清初统治者大力推行垦荒政策,是经济方面的政策,促进了农业经济的发展,但与中国社会矛盾不断加剧无关,不属于因果对应关系,D项符合题意;清朝设军机处,标志着君主专制统治进一步加强,A项有因果关系,排除A项;明清科举考试采用八股文格式,所以禁锢了读书人的思想,B项有因果关系,排除B项;明清时期商品经济繁荣,促进了明清文学艺术的发展,取得很大成就,C项有因果关系,排除C项。故选D项。

14.C

【详解】

据材料“四方之货,不产于燕,而毕聚于燕”可知,各地的产品虽然不产于燕(北京),但是都在燕(北京)有出售,这说明了明朝时期商品经济的发达,C项正确;材料未涉及“农业”的状况,排除A项;材料“四方之货,不产于燕,而毕聚于燕”中的“货”是商品,而不是强调“手工业”,排除B项;材料主旨是强调“燕”聚集了各地的货物,而不是“交通发达”,排除D项。故选C项。

15.A

【详解】

根据所学和材料“四大聚、名镇”可知,这体现的是人员汇聚,工商业发达,A项正确,排除BCD三项。选A项。

16.(1)筒车;曲辕犁。

(2)古代经济重心南移。

(3)宋代都城的商业更加繁荣,街道和宅巷都可以开设店铺,突破了唐朝商业区局限于市的范围。

(4)晋商、徽商。

(1)

结合材料一图片和所学知识可知,图1为筒车,图2为曲辕犁。

(2)

材料“苏湖熟,天下足”“仰给东南”均强调了南方经济地位的重要性,结合材料“南宋谚语”“《宋史》”并结合所学可知,南宋时期古代经济重心转移到南方。

(3)

根据材料三图片和材料四“南宋首都临安‘万物所聚,诸行百市’,‘自大街及诸坊巷,大小铺席,连门俱是,即无虚空之屋’”并结合所学可概括出宋代都城的商业更加繁荣,街道和宅巷都可以开设店铺,突破了唐朝商业区局限于市的范围。

(4)

结合所学可知,清朝前期两个大的商帮有晋商和徽商。

【点睛】

17.(1)①唐朝农业技术进步,出现了一些重要的生产工具。

②手工业发展水平高,纺织业,陶瓷业都颇具规模。

③唐朝商业繁荣。(任意两点即可)

(2)宋代商业活动的时间、空间都不受限制。(或:出现了早市和夜市;街道宅巷之内到处可以开设店铺;形成了新的商业区草市。)(时空方面)

(3)A:南宋B:长江流域

(4)推行垦荒政策。

意义:清朝前期耕地面积不断扩大;农产品产量增加;对手工业和城镇商品经济的发展起到了推动作用;有利于社会的稳定和繁荣;为清朝前期的兴盛奠定了基础。(任意两点言之有理即可)

(5)国家政策是影响经济的重要因素之一;农业发展可以促进商业的繁荣;科技进步促进农业发展等等。(任意一点言之有理即可)

(1)

“表现”,根据材料一中的“曲辕犁”“唐三彩”“开元通宝”等信息并结合所学知识从唐朝农业技术进步,出现了一些重要的生产工具;手工业发展水平高,纺织业,陶瓷业都颇具规模;唐朝商业繁荣等角度分析。

(2)

“不同”,根据材料二信息“凡市,以日午击鼓三百声,而众以会;日入前七刻,击钲三百声,而众以散”“杭城大街,买卖昼夜不绝,夜交三四鼓,游人始稀;五鼓钟鸣,卖早市者又开店矣”并结合所学知识得出:宋代商业活动的时间、空间都不受限制。

(3)

依据材料信息和所学知识可知,经济重心完全南移是在南宋,由黄河流域转移到长江流域。

(4)

“农业政策”,根据材料四“将义社仓积谷借与垦荒之民,免其生息”“凡流寓(流落他乡)愿垦荒居住者,将地亩永给为业”“将甘肃境内无人耕种荒地,拨与无地耕种之人”得出:推行垦荒政策。“积极意义”,依据所学知识从清朝前期耕地面积不断扩大、农产品产量增加、对手工业和城镇商品经济的发展起到了推动作用、有利于社会的稳定和繁荣、为清朝前期的兴盛奠定了基础等角度分析。

(5)

“认识”,依据材料并结合所学知识从国家政策是影响经济的重要因素之一、农业发展可以促进商业的繁荣、科技进步促进农业发展等角度分析。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、选择题

1.清朝前期,江宁著名的机户李扁担、李东阳等,都各自拥有织机五六百张;佛山镇经营棉织业,织工超过50000人。下列各项对材料解读最准确的一项是

A.当时的人喜欢集中生产 B.当时已出现较成熟的手工业工场

C.清朝前期棉纺织业开始兴起 D.农业发展促进了手工业的兴盛

2.原产于南美洲的玉米、甘薯、马铃薯、花生和向日葵等,最早出现在

A.隋朝 B.唐朝 C.元朝 D.明朝

3.清朝前期,商业发达,形成了一些大的商帮,例如山西商人组成的是

A.晋商 B.徽商 C.粤商 D.沪商

4.清朝商业活动中,形成了一些大的商帮。其中乾隆时期晋商在全国各地开设了

A.银行 B.瓦子 C.钱庄 D.票号

5.明代中期,浙江湖州“比户养蚕”,“尺寸之堤必树之桑”,富者更是“桑麻万顷”。由此可见当的特色经济是( )

A.制瓷业 B.丝织业 C.棉纺业 D.造船业

6.“民以食为天”,我国古代重视农业生产,大力推广新品种的引进和种植。下列属于明朝引进的高产农作物是

A.核桃 B.占城稻 C.玉米 D.胡萝卜

7.“民以食为天”,我国古代重视农业生产,大力推广新品种的引进和种植。下列属于明朝引进的高产农作物是

A.核桃 B.占城稻 C.玉米 D.胡萝卜

8.面对明朝末年的大动荡对社会经济造成的严重破坏,清初的统治者认识到的“国之大计”是( )

A.恢复农业生产和发展 B.对外发动战争

C.加强对西北地区的统治 D.加快人口增长

9.清朝前期江宁(今南京)、苏州等地出现一些很富有的机户,如李扁担、李东阳皆有织机五六百张,他们多半“雇人工织”,“机户出资经营,机匠计工受值(按工作量收钱)”。这说明当时( )

A.已出现比较成熟的手工工场 B.工业革命已在江南地区开始

C.已卷入全球范围的世界市场 D.江南地区进入资本主义社会

10.清朝前期江宁(今南京)、苏州等地出现一些很富有的机户,如李扁担、李东阳皆有织机五六百张,他们多半“雇人工织”,“机户出资经营,机匠计工受值(按工作量收钱)”。这说明当时( )

A.已出现比较成熟的手工工场 B.工业革命已在江南地区开始

C.已卷入全球范围的世界市场 D.江南地区进入资本主义社会

11.清朝前期,江宁著名的机户李扁担、李东阳等,都各自拥有织机五六百张;佛山镇经营棉织业,织工超过50000人。下列各项对材料解读最准确的一项是

A.当时的人喜欢集中生产 B.当时已出现较成熟的手工业工场

C.清朝前期棉纺织业开始兴起 D.农业发展促进了手工业的兴盛

12.清朝前期社会经济得到迅速发展,据史学家研究,当时中国的经济总量位居世界首位。下列不能反映当时状况的说法是

A.舟楫塞港,街道肩摩 B.苏湖熟,天下足

C.人间数十里,贾户数十家 D.拥有“十万烟火”,财富“甲于天下”

13.揭示历史的因果联系,是历史学习的重要目标。下列史实与结果之间的因果对应关系不正确的是

A.清朝设军机处——君主专制统治进一步加强

B.明清科举考试采用八股文格式——禁锢了读书人的思想

C.明清时期商品经济繁荣——明清文学艺术取得很大成就

D.清初统治者大力推行垦荒政策——中国社会矛盾不断加剧

14.明朝时期,“四方之货,不产于燕,而毕聚于燕”。这说明明朝的

A.农业很发达 B.手工业很发达 C.商品经济很活跃 D.交通很发达

15.明清时期,佛山与北京、苏州、汉口并称“天下四大聚”,与景德镇、汉口镇、朱仙镇并称“四大名镇”。这体现了以佛山为代表的( )

A.工商业市镇的发展 B.当地经济作物更为繁盛

C.水陆交通最为便利 D.政府的大力支持

二、综合题

16.秦汉时期,我国的经济重心在北方,唐宋时期,我国古代的经济格局出现重大变化。明清时期,农业、商业和前代相比,都有了很大的发展。阅读下列材料,回答问题。

材料一:

(1)材料一中两种生产工具的名称分别是什么?

材料二:苏湖熟,天下足。

——南宋谚语

国家根本,仰给东南。

——《宋史》

(2)材料二反映了中国古代经济发展的什么现象?

材料三:

材料四:《梦梁录》卷十三记载,南宋首都临安“万物所聚,诸行百市”,“自大街及诸坊巷,大小铺席,连门俱是,即无虚空之屋”。

(3)依据材料三和材料四内容,说说宋朝都城的商业与唐都长安城的商业相比发生了怎样的变化?

材料五:清朝前期的商业很发达,在商业活动中,形成了一些大的商帮,拥有雄厚的商业资本,在全国进行商业活动。

(4)清朝前期的商帮对当时的社会经济的发展产生深远的影响,请列举清朝前期两个商帮的典型代表。

17.中国古代社会经济的发展成就突出。阅读材料,回答问题。

材料一下图

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出唐朝经济繁荣的表现。

材料二凡市,以日午击鼓三百声,而众以会;日入前七刻,击钲三百声,而众以散。

——[唐]张说、张九龄《唐六典》

杭城大街,买卖昼夜不绝,夜交三四鼓,游人始稀;五鼓钟鸣,卖早市者又开店矣。

——[南宋]吴自牧《梦梁录》

(2)根据材料二并结合所学知识,指出唐朝与宋朝商业活动的不同。

材料三经济重心南移示意图

(3)据图写出:A (朝代)和B (区域)。

材料四康熙二十二年(1683年),允许河南“将义社仓积谷借与垦荒之民,免其生息”。

康熙二十九年(1690年),明确规定“凡流寓(流落他乡)愿垦荒居住者,将地亩永给为业”。

康熙五十三年(1714年),将甘肃境内无人耕种荒地,拨与无地耕种之人,“并动库银资买给牛种”。

——《康熙纪事》

(4)根据材料四,指出清朝前期推行的农业政策并分析其积极意义。

(5)综上所述,谈谈你对经济发展的认识。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【详解】

根据“江宁著名的机户李扁担、李东阳等,都各自拥有织机五六百张;佛山镇经营棉织业,织工超过50000人”可以看出,当时的手工工场规模大,经营得当,说明当时已出现较成熟的手工业工场,B项正确;材料没有反映人们的喜好,排除A项;开始的说法错误,排除C项;材料没有体现农业的作用,排除D项。故选B项。

2.D

【详解】

根据所学知识可知,明代引进了原产于南美洲的玉米、甘薯、马铃薯、花生和向日葵等。因此,题干所述物种在我国最早出现在明朝,故选D项,排除ABC项。

3.A

【详解】

根据所学可知,清朝前期,商业发达,形成了一些大的商帮,例如,山西商人组成晋商,安徽徽州商人组成徽商,A项正确,排除B项;粤商是粤籍商人集团,沪商是上海一带的商人集团,排除CD两项。故选A项。

4.D

【详解】

根据材料并结合所学可知,清朝商业活动中,形成了一些大的商帮。其中晋商经营盐业、票号等商业,尤其以票号最为出名。乾隆时期晋商在全国各地开设了票号,D项正确;银行出现在中国近代,排除A项;宋代的娱乐场所称为瓦子,排除B项;钱庄主要活动在长江流域和东南各省,排除C项。故选D项。

5.B

【详解】

根据题干“浙江湖州‘比户养蚕’,‘尺寸之堤必树之桑’,富者更是‘桑麻万顷’”可知材料题干反映的种桑树、养蚕的人多,故可知当时的特色经济是丝织业,B项正确;制瓷业、棉纺业、造船业与“养蚕”“桑”无关,排除ACD项。故选B项。

6.C

【详解】

依据所学知识可知,我国古代农作物先进品种不断地引进和推广,是农业生产发展的一个重要因素,但是各个时期引进的农作物品种不同,玉米、甘薯均在明代引进推广,C项正确;核桃在汉代传入中国,排除A项;占城稻和棉花均在宋代引进推广,排除B项;胡萝卜在13世纪的宋元时期从伊朗引入中国,排除D项。故选C项。

7.C

【详解】

依据所学知识可知,我国古代农作物先进品种不断地引进和推广,是农业生产发展的一个重要因素,但是各个时期引进的农作物品种不同,玉米、甘薯均在明代引进推广,C项正确;核桃在汉代传入中国,排除A项;占城稻和棉花均在宋代引进推广,排除B项;胡萝卜在13世纪的宋元时期从伊朗引入中国,排除D项。故选C项。

8.A

【详解】

根据材料“面对明朝末年的大动荡对社会经济造成严重的破坏,清初的治者认识到恢复经济尤其是恢复和发展农业生产是‘国之大计’”结合所学可知顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策,使农业生产很快得到恢复,并有了较大的发展,为清朝前期的兴盛奠定了基础。因此,面对明朝年的大动荡对社会经济造成的严重破坏,清初的統治者认识到的“国之大计”,A项正确;清初没有发动对外战争、加强对西北的统治,排除BC项;清初经过明朝末年的破坏,不会加快人口增长,排除D项。故选A项。

9.A

【详解】

根据“苏州等地出现一些很富有的机户,如李扁担、李东阳皆有织机五六百张”“雇人工织”,“机户出资经营,机匠计工受值(按工作量收钱)”等信息可以看出,当时江南地区已经出现了比较成熟的手工工场,并且出现了资本主义萌芽,A项正确;中国当时没有工业革命,排除B项;卷入世界市场是在鸦片战争后,排除C项;江南地区还是封建社会,排除D项。故选A项。

10.A

【详解】

根据“苏州等地出现一些很富有的机户,如李扁担、李东阳皆有织机五六百张”“雇人工织”,“机户出资经营,机匠计工受值(按工作量收钱)”等信息可以看出,当时江南地区已经出现了比较成熟的手工工场,并且出现了资本主义萌芽,A项正确;中国当时没有工业革命,排除B项;卷入世界市场是在鸦片战争后,排除C项;江南地区还是封建社会,排除D项。故选A项。

11.B

【详解】

根据“江宁著名的机户李扁担、李东阳等,都各自拥有织机五六百张;佛山镇经营棉织业,织工超过50000人”可以看出,当时的手工工场规模大,经营得当,说明当时已出现较成熟的手工业工场,B项正确;材料没有反映人们的喜好,排除A项;开始的说法错误,排除C项;材料没有体现农业的作用,排除D项。故选B项。

12.B

【详解】

依据所学知识可知,宋代南方农民培育出许多优良品种,从而大大提高了水稻的产量,由于宋朝朝廷的大力提倡,南方的水稻在北方也得到较大推广,宋朝时,水稻产量跃居粮食作物首位,当时,长江下游和太湖流域一带成为丰饶的粮仓, 出现了“苏湖熟,天下足”或“苏常熟,天下足”的谚语,B项正确;清朝前期的商业很发达,陆路和水路的商旅往来频繁,各地的商品贸易十分兴盛,形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网,一些些农村地区发展为工商业市镇,有的地方居民超过万户,比县城的规模还大,如吴江县的盛泽镇,出现了“舟楫塞港,街道肩摩”的景象,A项说法正确,与题意不符,排除;湖北的汉口镇在明朝中期才发展起来,到清朝时已成为“人烟数十里,贾户数千家”的都会,C项说法正确,与题意不符,排除;在北京、江宁、扬州、苏州、杭州、广州等大城市中,工商业非常繁荣,乾隆时期的苏州,据载已拥有“十万烟火”,财富“甲于天下”,有的地段“地值寸金”,D项说法正确,与题意不符,排除。故选B项。

13.D

【详解】

依据所学知识可知,清初统治者大力推行垦荒政策,是经济方面的政策,促进了农业经济的发展,但与中国社会矛盾不断加剧无关,不属于因果对应关系,D项符合题意;清朝设军机处,标志着君主专制统治进一步加强,A项有因果关系,排除A项;明清科举考试采用八股文格式,所以禁锢了读书人的思想,B项有因果关系,排除B项;明清时期商品经济繁荣,促进了明清文学艺术的发展,取得很大成就,C项有因果关系,排除C项。故选D项。

14.C

【详解】

据材料“四方之货,不产于燕,而毕聚于燕”可知,各地的产品虽然不产于燕(北京),但是都在燕(北京)有出售,这说明了明朝时期商品经济的发达,C项正确;材料未涉及“农业”的状况,排除A项;材料“四方之货,不产于燕,而毕聚于燕”中的“货”是商品,而不是强调“手工业”,排除B项;材料主旨是强调“燕”聚集了各地的货物,而不是“交通发达”,排除D项。故选C项。

15.A

【详解】

根据所学和材料“四大聚、名镇”可知,这体现的是人员汇聚,工商业发达,A项正确,排除BCD三项。选A项。

16.(1)筒车;曲辕犁。

(2)古代经济重心南移。

(3)宋代都城的商业更加繁荣,街道和宅巷都可以开设店铺,突破了唐朝商业区局限于市的范围。

(4)晋商、徽商。

(1)

结合材料一图片和所学知识可知,图1为筒车,图2为曲辕犁。

(2)

材料“苏湖熟,天下足”“仰给东南”均强调了南方经济地位的重要性,结合材料“南宋谚语”“《宋史》”并结合所学可知,南宋时期古代经济重心转移到南方。

(3)

根据材料三图片和材料四“南宋首都临安‘万物所聚,诸行百市’,‘自大街及诸坊巷,大小铺席,连门俱是,即无虚空之屋’”并结合所学可概括出宋代都城的商业更加繁荣,街道和宅巷都可以开设店铺,突破了唐朝商业区局限于市的范围。

(4)

结合所学可知,清朝前期两个大的商帮有晋商和徽商。

【点睛】

17.(1)①唐朝农业技术进步,出现了一些重要的生产工具。

②手工业发展水平高,纺织业,陶瓷业都颇具规模。

③唐朝商业繁荣。(任意两点即可)

(2)宋代商业活动的时间、空间都不受限制。(或:出现了早市和夜市;街道宅巷之内到处可以开设店铺;形成了新的商业区草市。)(时空方面)

(3)A:南宋B:长江流域

(4)推行垦荒政策。

意义:清朝前期耕地面积不断扩大;农产品产量增加;对手工业和城镇商品经济的发展起到了推动作用;有利于社会的稳定和繁荣;为清朝前期的兴盛奠定了基础。(任意两点言之有理即可)

(5)国家政策是影响经济的重要因素之一;农业发展可以促进商业的繁荣;科技进步促进农业发展等等。(任意一点言之有理即可)

(1)

“表现”,根据材料一中的“曲辕犁”“唐三彩”“开元通宝”等信息并结合所学知识从唐朝农业技术进步,出现了一些重要的生产工具;手工业发展水平高,纺织业,陶瓷业都颇具规模;唐朝商业繁荣等角度分析。

(2)

“不同”,根据材料二信息“凡市,以日午击鼓三百声,而众以会;日入前七刻,击钲三百声,而众以散”“杭城大街,买卖昼夜不绝,夜交三四鼓,游人始稀;五鼓钟鸣,卖早市者又开店矣”并结合所学知识得出:宋代商业活动的时间、空间都不受限制。

(3)

依据材料信息和所学知识可知,经济重心完全南移是在南宋,由黄河流域转移到长江流域。

(4)

“农业政策”,根据材料四“将义社仓积谷借与垦荒之民,免其生息”“凡流寓(流落他乡)愿垦荒居住者,将地亩永给为业”“将甘肃境内无人耕种荒地,拨与无地耕种之人”得出:推行垦荒政策。“积极意义”,依据所学知识从清朝前期耕地面积不断扩大、农产品产量增加、对手工业和城镇商品经济的发展起到了推动作用、有利于社会的稳定和繁荣、为清朝前期的兴盛奠定了基础等角度分析。

(5)

“认识”,依据材料并结合所学知识从国家政策是影响经济的重要因素之一、农业发展可以促进商业的繁荣、科技进步促进农业发展等角度分析。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源