部编版七年级下册第5课安史之乱与唐朝衰亡 同步练习 (含解析)

文档属性

| 名称 | 部编版七年级下册第5课安史之乱与唐朝衰亡 同步练习 (含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 494.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-06 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

部编版七年级下册 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

一、选择题

1.“此后,盛唐气象已一去不复返,唐人的心态变得不再昂扬,也不再那么自信,往日的繁华已成追忆,盛唐的诗篇也已无法唱响。”这主要源于

A.郾城大战 B.陈桥兵变 C.安史之乱 D.黄巢起义

2.下列唐朝史实按时间先后顺序排列,正确的是( )

①贞观之治 ②开元盛世 ③安史之乱 ④黄巢起义

A.①②③④ B.①③②④ C.②①④③ D.④③②①

3.“四郊未宁静,垂老不得安。子孙阵亡尽,焉用身独完。这是杜甫《垂老别》中的诗句。该诗创作于唐朝由盛转衰的动乱时期。请问这场动乱是

A.陈胜、吴广起义 B.安史之乱 C.项羽、刘邦起义 D.八王之乱

4.某历史学习小组将“贞观之治”“开元盛世”“安史之乱”“黄巢起义”史事整合成一个学习单元,该单元的学习主题是唐朝的

A.建立与统一 B.巩固与发展 C.繁荣与开放 D.兴盛与衰亡

5.从唐朝灭亡到北宋建立,中国历史经历了一个纷乱的时期,历史上把这一时期称为

A.春秋战国

B.三国鼎立

C.五代十国

D.南北朝

6.唐朝是中国历史上最重要的王朝之一,也是最强盛的朝代之一。历史上,昭示着唐朝由盛转衰的重大事件是

A.安史之乱 B.黄巢起义 C.朱温建梁 D.藩镇割据

7.安史之乱对唐朝影响巨大,下列关于“安史之乱”的叙述错误的是

A.唐玄宗末年朝政腐败是安史之乱出现的原因之一 B.安史之乱后.唐朝国势由盛而衰

C.安史之乱严重破坏了北方地区的社会经济 D.安史之乱直接导致唐朝灭亡

8.杜甫的诗反映了历史的真实情况,故有“诗史”之称。下面两首诗反映了唐朝不同时期的社会状况,其转折点是( )

忆昔(节选) 忆昔开元全盛日,小邑尤藏万家室。 稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。 垂老别(节选) 万国尽征戍,烽火被冈峦。 积尸草木腥,流血川原丹。

A.八王之乱 B.安史之乱 C.黄巢起义 D.藩镇割据

9.按照朝代更替的顺序,唐朝灭亡后出现的局面是

A.三国鼎立

B.南北朝并立

C.五代十国

D.辽、西夏与北宋的并立

10.杜甫诗《无家别》中有“寂寞天宝后,园庐但蒿藜。我里百余家,世乱各东西。”这里的“世乱”是指( )

A.隋末农民起义 B.安史之乱 C.黄巢起义 D.宋辽和战

11.唐朝灭亡后,“数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生灵涂炭。 ”该材料描绘的是 ( )

A.安史之乱 B.黄巢起义 C.宦官专权 D.五代十国的更迭

12.“万国尽征戍,烽火被冈峦。积尸草木腥,流血川原丹。”这是杜甫在《垂老别》一诗中描绘的安史之乱造成的惨状。下列关于这一事件说法正确的是

A.推动唐朝进入鼎盛时期 B.是一场皇室内乱

C.导致唐朝国势由盛转衰 D.造成了唐朝灭亡

二、综合题

13.和谐是人类永恒的追求,隋唐时期的兴衰对于我们今天建设和谐社会和持久和平、共同繁荣的和谐世界,依然有着很多可资借鉴的地方。阅读下列材料.结合所学知识,回答问题、

材料一 贞观九年,太宗谓侍臣日:“往昔初平京师,宫中美女珍玩无院不满。 炀帝意犹不足,征求无已,兼东西征讨,穷兵赎武,百姓不堪,遂致亡灭。此皆朕所目见。故夙夜孜孜,惟欲清净,使天下无事。遂得徭役不兴,年谷丰稔,百姓安乐。夫治国犹如我树,本根不摇,则枝叶茂荣。”

——[唐]吴兢(《贞观政要.政体第上》

(1)根据材料一概括隋朝灭亡的原因,并找出材料一中对治国理政最具借鉴意义的一句话。

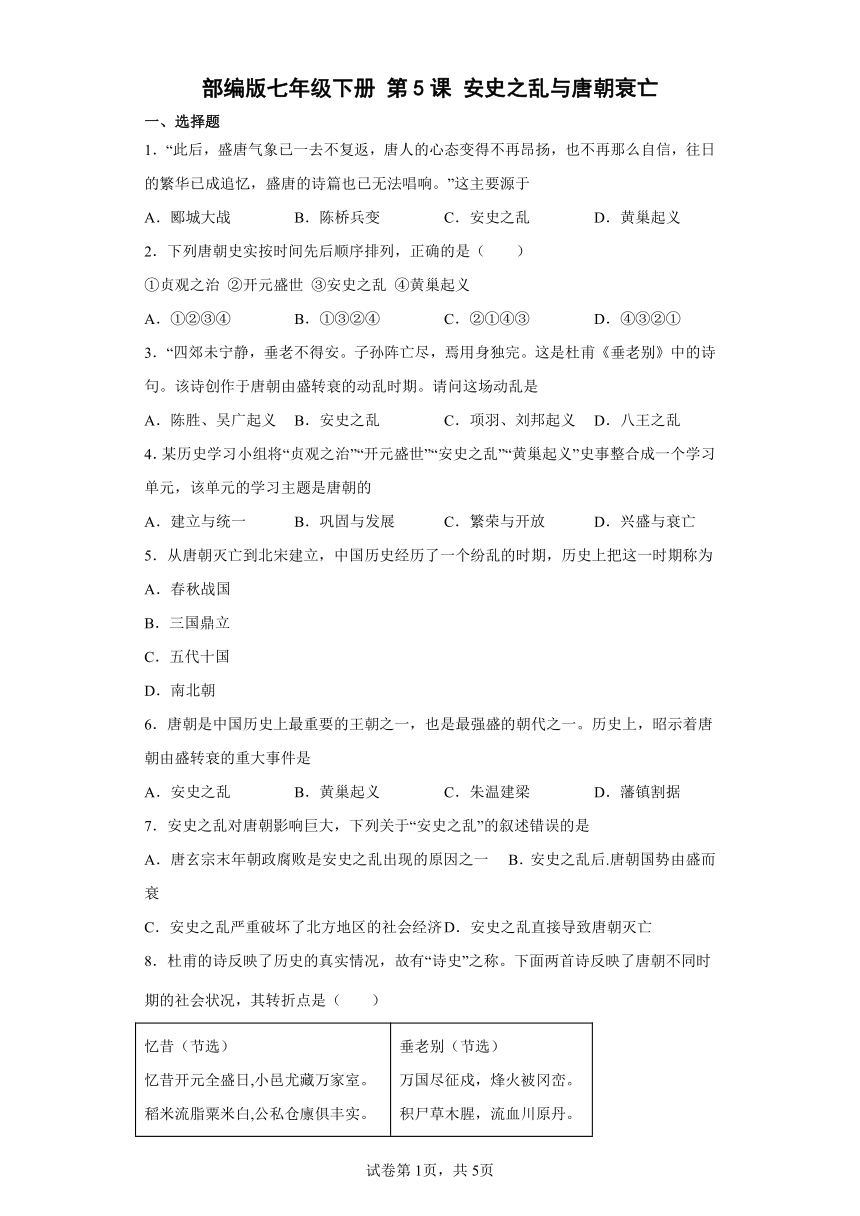

材料二 唐朝人口统计图

时间 人口数

649年 1900万人

726年 4141万人

741 4532

(2)材料“反映了唐朝人口发展呈现出怎样的发展趋势 这与哪两个盛世有关

材料三 贞观初,唐太宗尝谓公卿日:“人欲自照,必须明镜;主欲知过,必藉忠臣。...事不远,公等每看事有不利于人,必须极言规.....又谓诗臣日:“为政之要,惟在得人,用非其才,必难致治。今所任用,必以德行、学识为本。”

(3)材料三反映了唐太宗在位时的哪些治国思想

材料四 天宝(唐玄宗后期的年号)初年, 中央禁军仅12万人,而边境十个军镇拥兵4.万....人出身的边将安禄山身兼三镇节度使,拥兵5....唐玄宗自杨贵妃入宫之后沉酒于饮酒声色之中,出现“春宵苦短日高起,从此君王不早朝”的现象。

(4)结合所学知识,分析唐朝由盛转衰的原因是什么。

(5)隋唐的兴亡更替,对我们今天的社会建设有何启示

14.阅读材料,回答问题。

材料一:“舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟。”“凡事皆须务本。国以人为本,人以衣食为本,凡营衣食,以不失时为本。夫不失时者,在人君简静乃可致耳,若兵戈屡动,土木不息,而欲不夺农时,其可得乎?”

材料二:一位唐朝官员说:“国家取士,远法前代,进士之科,得人为盛。”

唐太宗看见新科进士们从金殿大门鱼贯而出,高兴地说:“天下英雄尽入吾彀中矣。”

材料三:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一,故其种族皆依朕如父母。”

材料四:“国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心。烽火连三月,家书抵万金。白头搔更短,浑欲不胜簪。”

--杜甫《春望》

请回答:

(1)历史上把唐太宗统治的繁盛局面称为什么?

(2)唐太宗通过何种制度将材料二中所说的“天下英雄”纳入“彀”中?

(3)从材料三可以看出唐太宗采取了什么样的民族政策?并写出唐朝时期与少数民族友好往来的一个具体事例。

(4)材料四杜甫描述的历史时期发生了什么事件?

15.习近平总书记说,要让收藏在博物馆里的文物、陈列在广大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来。阅读材料,回答问题。

【收藏在博物馆里的文物】

材料一

(1)材料一中的《步辇图》与哪一历史事件有关?根据材料并结合所学知识概括唐代的民族政策是什么

【陈列在广阔大地上的遗产】

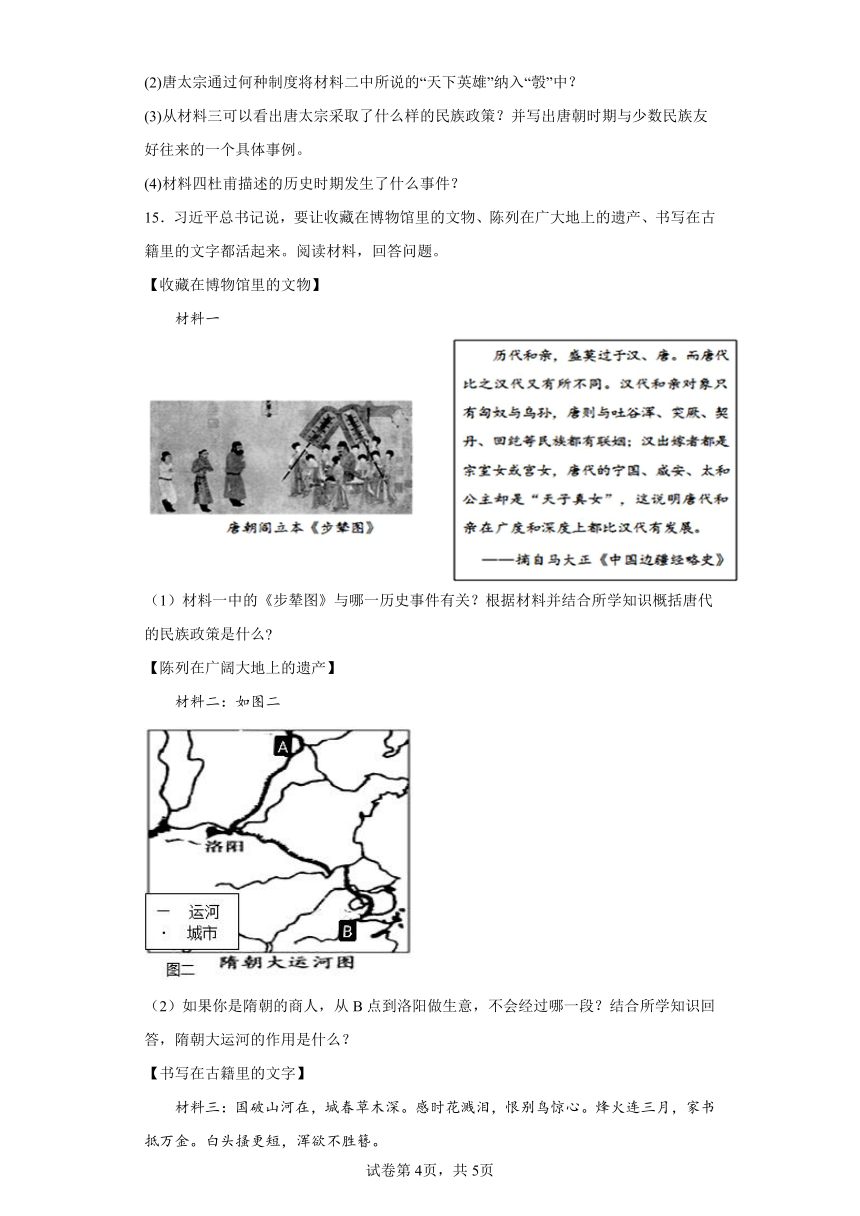

材料二:如图二

(2)如果你是隋朝的商人,从B点到洛阳做生意,不会经过哪一段?结合所学知识回答,隋朝大运河的作用是什么?

【书写在古籍里的文字】

材料三:国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心。烽火连三月,家书抵万金。白头搔更短,浑欲不胜簪。

——杜甫《春望》

(3)材料三诗句的作者被誉为什么 诗中“国破”是因为什么历史事件?

材料四:它是中国一部编年体通史巨著,它以深邃的历史眼光,全面总结了历朝历代的政治智慧,记录了……总共1362年历史发展的轨迹。展示了在这一千多年的时间里,曾经出现的诸多王朝兴衰交替的沧桑历史,揭示了其中蕴含的历史发展的规律。

--《中国古代通史辑要》

(4)材料四介绍的是哪一部通史巨著?它的作者是谁?

材料五:中国人通过著书立说实现了文化的薪火相传。据不完全统计,从西汉到清代,古代中国人留下的典籍有18万种,236.7万卷,涉及经学、史学、地理、法律、医药、诗歌、农学等丰富的门类。在文化传承中,中国人的“书”也从单调的竹木简演变成了图文并茂的图书。

--摘编自肖东发《中国古代出版印刷史专论》

(5)根据材料五,中国人“文化的薪火相传”主要依靠什么途径?结合所学知识,中国人的“书”从竹木简演化为图文并茂的图书,主要得益于哪两项重要的发明?

(6)请你为保护文物遗产设计一条宣传语。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【详解】

根据材料“此后,盛唐气象已一去不复返,唐人的心态变得不再昂扬,也不再那么自信,往日的繁华已成追忆,盛唐的诗篇也已无法唱响。”结合所学知识可知,安史之乱导致了北方长期战乱,使唐朝由盛转衰,C项正确;郾城大战是南宋与金的战斗,排除A项;陈桥兵变导致北宋建立,与题意无关,排除B项;黄巢起义是唐朝未年的农民起义,沉重打击了唐朝统治。但黄巢起义晚于安史之乱,不是唐朝由盛转衰的标志。排除D项。故选C项。

【点睛】

2.A

【详解】

结合所学知识可知,贞观是唐朝第二位皇帝唐太宗统治时期的年号;开元是唐玄宗统治前期的年号;唐玄宗统治后期爆发安史之乱。黄巢起义发生在唐朝后期。因此,按时间顺序排列依次为①②③④,A项正确;其他选项均不符合题意,排除BCD项。故选A项。

3.B

【详解】

据“唐朝由盛转衰”结合所学知识可知,开元末年之后,唐玄宗追求享乐,任人唯亲,朝廷日趋腐败。755年,安禄山借口朝廷出现奸臣,和部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”。持续八年之久的安史之乱,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫。唐朝的国势从此由盛转衰,各种矛盾越来越尖锐。唐朝的中央集权衰微,安史旧将和内地节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据的局面,B项正确;陈胜无光驱起义、项羽、刘邦起义发生在秦末,排除AC项;八王之乱发生在西晋时期,排除D项。故选B项。

4.D

【详解】

根据题干信息,由“贞观之治”、“开元盛世”,可知唐太宗统治期间,政治比较清明,经济得到进一步发展,国力增强,文教昌盛,历史上称之为“贞观之治”;唐玄宗在位的前期,年号为“开元”,当时政治稳定,经济繁荣,国库充盈,民众生活安定,唐朝的国力达到前所未有的强大,进入了鼎盛时期,历史上称为“开元盛世”。由“安史之乱”“黄巢起义”,可知安史之乱对唐朝社会经济造成极大的破坏,唐朝的国势从此由盛转衰;黄巢起义,给唐朝统治者以沉重的打击。因此该单元的学习主题是唐朝的兴盛与衰亡。D项正确;建立与统一,与唐朝的史实不符,排除A项;巩固与发展,与“安史之乱”“黄巢起义”内容不符,排除B项;繁荣与开放,是隋唐时期的时代主题,排除C项。故选D项。

5.C

【详解】

结合所学知识,春秋战国出现在西周灭亡后,故A不符合题意。三国鼎立出现在东汉灭亡后,故B不符合题意。907年唐朝灭亡后,中国进入了五代十国的分裂时期,960年,赵匡胤建立北宋,结束了五代十国的局面,故C符合题意。南北朝是在东晋灭亡后,故D不符合题意。故选C。

【点睛】

本题可通过歌谣来记忆古代朝代更替的顺序,如“三皇五帝夏商周,春秋战国乱悠悠。秦汉三国东西晋,南朝北朝是对头。隋唐五代又十国,宋元明清帝王休。

6.A

【详解】

结合所学知识可知,唐玄宗后期,宠爱杨贵妃不理政事,任用奸诈的李林甫、杨国忠为相,导致了天宝危机,致使安史之乱发生,八年才被镇压下去,使唐朝经济遭到了很大破坏,标志着唐朝由盛而衰。A项正确;黄巢起义给唐朝以致命的打击,排除B项;朱温灭唐朝,建立后梁,排除C项;藩镇割据是唐末的政治局面,排除D项。故选A项。

【点睛】

7.D

【详解】

直接导致唐朝灭亡的是朱温建立后梁政权,D项符合题意;唐玄宗末年政治腐败是出现安史之乱的重要原因,安史之乱持续八年之久,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫,排除AC项;唐朝的国势由盛转衰;唐朝中央权力衰微,安史旧将和内地节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据的局面,排除B项。故选D项。

8.B

【详解】

根据诗句并结合所学知识可知,《忆昔》反映的是“开元盛世”。唐玄宗统治前期,政治稳定,经济繁荣,国库充盈,民众生活安定,唐朝的国力达到前所未有的强大,进入了鼎盛时期,历史上称为“开元盛世”。唐朝由盛转衰的转折点是安史之乱。唐玄宗末年,安禄山和史思明发动的历时8年之久的叛乱,史称“安史之乱”,B项正确;八王之乱发生在西晋时期,排除A项;黄巢起义发生在唐朝末年,排除C项;安史之乱之后逐渐形成藩镇割据的局面,排除D项。故选B项。

9.C

【详解】

依据所学知识可知,907年唐朝灭亡后,进入了五代十国时期。三国鼎立时期是220年-280年;南北朝并立时期是386年-589年;辽、西夏与北宋的并立是在五代十国后期出现的。所以ABD项与题意不符,C项符合题意,故选C。

10.B

【详解】

根据所学可知,“天宝”是唐玄宗统治后期的年号,“世乱”指的是天宝之乱即安史之乱给唐朝带来的严重影响,B项正确;隋末农民起义、宋辽和战均与唐朝无关,排除AD项;黄巢起义发生在唐末,与唐玄宗统治无关,排除C项。故选B项。

11.D

【详解】

依据题干“唐朝灭亡后”“数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生灵涂炭。 ”反映了唐朝灭亡后,政权更迭,战乱不断。结合课本所学,结合课本所学,唐朝灭亡后,北方黄河流域出现了五个政权,南方出现九个政权,再加上北方的北汉,史称“五代十国”。五代十国时期政权更迭,战时不断。D正确;安史之乱是唐朝由盛转衰的标志,唐朝还没有灭亡。A排除;黄巢起义沉重打击了唐朝的统治,B排除;唐朝后期,统治腐朽,宦官专权,藩镇割据严重。C排除;故选D。

12.C

【详解】

依据所学可知,唐朝唐玄宗后期,节度使安禄山和部下史思明发动叛乱,史称安史之乱,安史之乱使唐朝由盛转衰,大诗人杜甫亲身经历了安史之乱,所以写下了《垂老别》,C项正确,排除A项;安史之乱是节度使叛乱,排除B项;安史之乱使唐朝由盛转衰,没有造成唐朝灭亡,排除D项。故选C项。

13.(1)隋炀帝骄奢淫逸,东西征讨,穷兵黩武,百姓不堪。夫治国犹如栽树,本根不摇,则枝叶茂荣。

(2)上升趋势。贞观之治和开元盛世。

(3)以人为本,知人善任,重用贤能,虚心纳谏。

(4)原因:唐玄宗统治后期政治腐败,地方节度使拥兵自重最终导致唐朝由盛转衰。

(5)我们国家要把人民利益放在首位,以人为本;我们要坚持依法治国,法律面前人人平等;我们要坚持以经济建设为中心,坚持改革开放等。(言之有理即可)

【详解】

(1)根据材料一“宫中美女珍玩无院不满。炀帝意犹不足....西征讨,穷兵黩武,百姓不堪,遂致亡灭”,结合所学知识可知,隋炀帝骄奢淫逸,东西征讨,穷兵黩武,百姓不堪。对治国理政最具借鉴意义的一句话是“夫治国犹如栽树,本根不摇,则枝叶茂荣"。

(2)根据材料二中人口数从649年的1900万人到726年的4141万人再到741年的4532万人,结合所学知识可知,唐朝人口呈上升趋势。从649年到741年可知,唐朝人口增长与“贞观之治”和“开元盛世”有关。

(3)根据材料三“人欲自照,必须明镜;主欲知过,必藉忠臣。...事不远,公等每看事有不利于人,必须极言规.....又谓诗臣日:“为政之要,惟在得人,用非其才,必难致治。今所任用,必以德行、学识为本。”结合所学知识可知,由“人欲自照,必须明镜;主欲知过,必藉忠臣”,可知虚心纳谏;由“为政之要,惟在得人,用非其才,必难致治”,可知,以人为本、重用人才等。因此唐太宗在位时的治国思想是以人为本,知人善任,重用贤能,虚心纳谏。

(4)根据材料四“中央禁军仅12万人,而边境十个军镇拥兵49万......人出身的边将安禄山身兼三镇节度使,拥兵15万”,结合所学知识可知,唐玄宗统治后期地方节度使拥兵自重;由材料四“唐玄宗自杨贵妃人宫之后沉湎于饮酒声色之中,出现‘春宵苦短日高起,从此君王不早朝'的现象”可知,唐玄宗统治后期政治腐败,统治者不思朝政。因此唐玄宗统治后期政治腐败,地方节度使拥兵自重最终导致唐朝由盛转衰的原因。

(5)本题是开放性题目,从以人为本、坚持法治、以经济建设为中心等方面回答,言之有理即可。如,隋唐的兴亡更替,对我们今天的社会建设的启示,我们国家要把人民利益放在首位,以人为本;我们要坚持依法治国,法律面前人人平等;我们要坚持以经济建设为中心,坚持改革开放等。

【点睛】

解答第一问的关键是根据材料概括隋朝灭亡的原因。解答第二问的关键是识记贞观之治和开元盛世。解答第三问需要根据材料归纳唐太宗在位时的治国思想。解答第四问的关键是根据材料分析唐朝由盛转衰的原因。解答第五问的关键是理解隋唐的兴亡更替,对我们今天的社会建设的启示。

14.(1)贞观之治。

(2)科举制。

(3)开明的民族政策;文成公主入藏等。

(4)安史之乱。

(1)

结合所学知识可知,历史上把唐太宗统治的繁盛局面称为贞观之治。唐太宗统治期间,政治比较清明,经济得到进一步发展,国力增强,文教昌盛,历史上称之为“贞观之治”。

(2)

根据材料二“新科进士们”,结合所学知识可知,唐太宗通过科举制将材料二中所说的“天下英雄”纳入“彀”中。唐太宗增加科举考试科目,鼓励士人报考,进士科逐渐成为最重要的科目。

(3)

根据材料“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一”,结合所学知识可知,从材料三可以看出唐太宗采取了开明的民族政策,唐朝时期与少数民族友好往来的具体事例有文成公主入藏等。

(4)

根据材料四,结合所学知识可知,材料四杜甫描述的历史时期发生了安史之乱。755年,安禄山借口朝廷出现奸臣,和部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”。唐朝将镇守西北地区的精兵悉数内调,并在北方少数民族军队的援助下,反击叛军。安史叛军接连内乱,最终于763年被平定。

15.(1)史实:文成公主入藏或文成公主嫁给松赞干布或唐蕃和亲。政策:开明。

(2)永济渠;加强了南北地区的政治、经济、文化交流。

(3)诗圣;安史之乱。

(4)资治通鉴;司马光。

(5)著书立说;造纸术;活字印刷书或印刷术。

(6)保文物、传文明,代代相传;保护国家之根,延续民族之魂;保护文化遗产,珍爱精神家园等。

【详解】

(1)根据材料并结合所学知识可知,唐代的民族政策是实行开明的民族政策。吐蕃生活在青藏高原一带,今藏族的祖先,首领称赞普。以游牧、农耕为业,纺织、冶铸水平高。7世纪,松赞干布统一青藏高原,定都逻些(今拉萨)。松赞干布仰慕中原文明,几次向唐朝求亲。641年,唐太宗在位时,文成公主入藏和亲,密切了唐蕃经济文化交流,增进了汉藏之间的友好关系。

(2)根据图示可知,B点为余杭。如果我是隋朝的商人,从B点到洛阳做生意,不会经过永济渠段。结合所学知识可知,605年, 隋炀帝下令开凿了大运河。大运河以洛阳为中心,北达(或最北点)涿郡(今北京),南至(或最南点)余杭(今杭州),全长2700多公里,是世界上最伟大的工程之一。大运河分为永济渠、通济渠、邗沟、江南河四段(按由北到南的顺序) ;从北到南沟通了海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大水系。隋朝大运河的作用是加强了南北地区的政治、经济、文化交流。

(3)根据材料结合所学知识可知,材料三诗句的作者被誉为诗圣。诗中“国破”是因为安史之乱。755年,安禄山借口朝廷出现奸臣,和部将史思明一起发动叛乱,史称安史之乱。安史之乱,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫,唐朝的国势,从此由盛转衰,各种矛盾越来越尖锐。唐朝的中央权力衰微,逐渐形成藩镇割据的局面。

(4)根据材料结合所学知识可知,材料四介绍的是一部通史巨著《资治通鉴》,它的作者是司马光。根据所学知识可知,北宋著名史学家、政治家司马光主持编写的《资治通鉴》,是一部编年体的通史巨著。这部史书300多万字,记述了从战国到五代共1300多年的历史,纵贯中国16个朝代。《资治通鉴》这一书名的意思是“鉴于往事,有资于治道”即以历史的得失作为鉴戒来加强统治。

(5)根据材料五,中国人“文化的薪火相传”主要依靠著书立说的途径。结合所学知识,中国人的“书”从竹木简演化为图文并茂的图书,主要得益于造纸术和活字印刷书两项重要的发明。

(6)为保护文物遗产设计一条宣传语,保文物、传文明,代代相传;保护国家之根,延续民族之魂;保护文化遗产,珍爱精神家园等。

【点睛】

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、选择题

1.“此后,盛唐气象已一去不复返,唐人的心态变得不再昂扬,也不再那么自信,往日的繁华已成追忆,盛唐的诗篇也已无法唱响。”这主要源于

A.郾城大战 B.陈桥兵变 C.安史之乱 D.黄巢起义

2.下列唐朝史实按时间先后顺序排列,正确的是( )

①贞观之治 ②开元盛世 ③安史之乱 ④黄巢起义

A.①②③④ B.①③②④ C.②①④③ D.④③②①

3.“四郊未宁静,垂老不得安。子孙阵亡尽,焉用身独完。这是杜甫《垂老别》中的诗句。该诗创作于唐朝由盛转衰的动乱时期。请问这场动乱是

A.陈胜、吴广起义 B.安史之乱 C.项羽、刘邦起义 D.八王之乱

4.某历史学习小组将“贞观之治”“开元盛世”“安史之乱”“黄巢起义”史事整合成一个学习单元,该单元的学习主题是唐朝的

A.建立与统一 B.巩固与发展 C.繁荣与开放 D.兴盛与衰亡

5.从唐朝灭亡到北宋建立,中国历史经历了一个纷乱的时期,历史上把这一时期称为

A.春秋战国

B.三国鼎立

C.五代十国

D.南北朝

6.唐朝是中国历史上最重要的王朝之一,也是最强盛的朝代之一。历史上,昭示着唐朝由盛转衰的重大事件是

A.安史之乱 B.黄巢起义 C.朱温建梁 D.藩镇割据

7.安史之乱对唐朝影响巨大,下列关于“安史之乱”的叙述错误的是

A.唐玄宗末年朝政腐败是安史之乱出现的原因之一 B.安史之乱后.唐朝国势由盛而衰

C.安史之乱严重破坏了北方地区的社会经济 D.安史之乱直接导致唐朝灭亡

8.杜甫的诗反映了历史的真实情况,故有“诗史”之称。下面两首诗反映了唐朝不同时期的社会状况,其转折点是( )

忆昔(节选) 忆昔开元全盛日,小邑尤藏万家室。 稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。 垂老别(节选) 万国尽征戍,烽火被冈峦。 积尸草木腥,流血川原丹。

A.八王之乱 B.安史之乱 C.黄巢起义 D.藩镇割据

9.按照朝代更替的顺序,唐朝灭亡后出现的局面是

A.三国鼎立

B.南北朝并立

C.五代十国

D.辽、西夏与北宋的并立

10.杜甫诗《无家别》中有“寂寞天宝后,园庐但蒿藜。我里百余家,世乱各东西。”这里的“世乱”是指( )

A.隋末农民起义 B.安史之乱 C.黄巢起义 D.宋辽和战

11.唐朝灭亡后,“数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生灵涂炭。 ”该材料描绘的是 ( )

A.安史之乱 B.黄巢起义 C.宦官专权 D.五代十国的更迭

12.“万国尽征戍,烽火被冈峦。积尸草木腥,流血川原丹。”这是杜甫在《垂老别》一诗中描绘的安史之乱造成的惨状。下列关于这一事件说法正确的是

A.推动唐朝进入鼎盛时期 B.是一场皇室内乱

C.导致唐朝国势由盛转衰 D.造成了唐朝灭亡

二、综合题

13.和谐是人类永恒的追求,隋唐时期的兴衰对于我们今天建设和谐社会和持久和平、共同繁荣的和谐世界,依然有着很多可资借鉴的地方。阅读下列材料.结合所学知识,回答问题、

材料一 贞观九年,太宗谓侍臣日:“往昔初平京师,宫中美女珍玩无院不满。 炀帝意犹不足,征求无已,兼东西征讨,穷兵赎武,百姓不堪,遂致亡灭。此皆朕所目见。故夙夜孜孜,惟欲清净,使天下无事。遂得徭役不兴,年谷丰稔,百姓安乐。夫治国犹如我树,本根不摇,则枝叶茂荣。”

——[唐]吴兢(《贞观政要.政体第上》

(1)根据材料一概括隋朝灭亡的原因,并找出材料一中对治国理政最具借鉴意义的一句话。

材料二 唐朝人口统计图

时间 人口数

649年 1900万人

726年 4141万人

741 4532

(2)材料“反映了唐朝人口发展呈现出怎样的发展趋势 这与哪两个盛世有关

材料三 贞观初,唐太宗尝谓公卿日:“人欲自照,必须明镜;主欲知过,必藉忠臣。...事不远,公等每看事有不利于人,必须极言规.....又谓诗臣日:“为政之要,惟在得人,用非其才,必难致治。今所任用,必以德行、学识为本。”

(3)材料三反映了唐太宗在位时的哪些治国思想

材料四 天宝(唐玄宗后期的年号)初年, 中央禁军仅12万人,而边境十个军镇拥兵4.万....人出身的边将安禄山身兼三镇节度使,拥兵5....唐玄宗自杨贵妃入宫之后沉酒于饮酒声色之中,出现“春宵苦短日高起,从此君王不早朝”的现象。

(4)结合所学知识,分析唐朝由盛转衰的原因是什么。

(5)隋唐的兴亡更替,对我们今天的社会建设有何启示

14.阅读材料,回答问题。

材料一:“舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟。”“凡事皆须务本。国以人为本,人以衣食为本,凡营衣食,以不失时为本。夫不失时者,在人君简静乃可致耳,若兵戈屡动,土木不息,而欲不夺农时,其可得乎?”

材料二:一位唐朝官员说:“国家取士,远法前代,进士之科,得人为盛。”

唐太宗看见新科进士们从金殿大门鱼贯而出,高兴地说:“天下英雄尽入吾彀中矣。”

材料三:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一,故其种族皆依朕如父母。”

材料四:“国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心。烽火连三月,家书抵万金。白头搔更短,浑欲不胜簪。”

--杜甫《春望》

请回答:

(1)历史上把唐太宗统治的繁盛局面称为什么?

(2)唐太宗通过何种制度将材料二中所说的“天下英雄”纳入“彀”中?

(3)从材料三可以看出唐太宗采取了什么样的民族政策?并写出唐朝时期与少数民族友好往来的一个具体事例。

(4)材料四杜甫描述的历史时期发生了什么事件?

15.习近平总书记说,要让收藏在博物馆里的文物、陈列在广大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来。阅读材料,回答问题。

【收藏在博物馆里的文物】

材料一

(1)材料一中的《步辇图》与哪一历史事件有关?根据材料并结合所学知识概括唐代的民族政策是什么

【陈列在广阔大地上的遗产】

材料二:如图二

(2)如果你是隋朝的商人,从B点到洛阳做生意,不会经过哪一段?结合所学知识回答,隋朝大运河的作用是什么?

【书写在古籍里的文字】

材料三:国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心。烽火连三月,家书抵万金。白头搔更短,浑欲不胜簪。

——杜甫《春望》

(3)材料三诗句的作者被誉为什么 诗中“国破”是因为什么历史事件?

材料四:它是中国一部编年体通史巨著,它以深邃的历史眼光,全面总结了历朝历代的政治智慧,记录了……总共1362年历史发展的轨迹。展示了在这一千多年的时间里,曾经出现的诸多王朝兴衰交替的沧桑历史,揭示了其中蕴含的历史发展的规律。

--《中国古代通史辑要》

(4)材料四介绍的是哪一部通史巨著?它的作者是谁?

材料五:中国人通过著书立说实现了文化的薪火相传。据不完全统计,从西汉到清代,古代中国人留下的典籍有18万种,236.7万卷,涉及经学、史学、地理、法律、医药、诗歌、农学等丰富的门类。在文化传承中,中国人的“书”也从单调的竹木简演变成了图文并茂的图书。

--摘编自肖东发《中国古代出版印刷史专论》

(5)根据材料五,中国人“文化的薪火相传”主要依靠什么途径?结合所学知识,中国人的“书”从竹木简演化为图文并茂的图书,主要得益于哪两项重要的发明?

(6)请你为保护文物遗产设计一条宣传语。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【详解】

根据材料“此后,盛唐气象已一去不复返,唐人的心态变得不再昂扬,也不再那么自信,往日的繁华已成追忆,盛唐的诗篇也已无法唱响。”结合所学知识可知,安史之乱导致了北方长期战乱,使唐朝由盛转衰,C项正确;郾城大战是南宋与金的战斗,排除A项;陈桥兵变导致北宋建立,与题意无关,排除B项;黄巢起义是唐朝未年的农民起义,沉重打击了唐朝统治。但黄巢起义晚于安史之乱,不是唐朝由盛转衰的标志。排除D项。故选C项。

【点睛】

2.A

【详解】

结合所学知识可知,贞观是唐朝第二位皇帝唐太宗统治时期的年号;开元是唐玄宗统治前期的年号;唐玄宗统治后期爆发安史之乱。黄巢起义发生在唐朝后期。因此,按时间顺序排列依次为①②③④,A项正确;其他选项均不符合题意,排除BCD项。故选A项。

3.B

【详解】

据“唐朝由盛转衰”结合所学知识可知,开元末年之后,唐玄宗追求享乐,任人唯亲,朝廷日趋腐败。755年,安禄山借口朝廷出现奸臣,和部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”。持续八年之久的安史之乱,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫。唐朝的国势从此由盛转衰,各种矛盾越来越尖锐。唐朝的中央集权衰微,安史旧将和内地节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据的局面,B项正确;陈胜无光驱起义、项羽、刘邦起义发生在秦末,排除AC项;八王之乱发生在西晋时期,排除D项。故选B项。

4.D

【详解】

根据题干信息,由“贞观之治”、“开元盛世”,可知唐太宗统治期间,政治比较清明,经济得到进一步发展,国力增强,文教昌盛,历史上称之为“贞观之治”;唐玄宗在位的前期,年号为“开元”,当时政治稳定,经济繁荣,国库充盈,民众生活安定,唐朝的国力达到前所未有的强大,进入了鼎盛时期,历史上称为“开元盛世”。由“安史之乱”“黄巢起义”,可知安史之乱对唐朝社会经济造成极大的破坏,唐朝的国势从此由盛转衰;黄巢起义,给唐朝统治者以沉重的打击。因此该单元的学习主题是唐朝的兴盛与衰亡。D项正确;建立与统一,与唐朝的史实不符,排除A项;巩固与发展,与“安史之乱”“黄巢起义”内容不符,排除B项;繁荣与开放,是隋唐时期的时代主题,排除C项。故选D项。

5.C

【详解】

结合所学知识,春秋战国出现在西周灭亡后,故A不符合题意。三国鼎立出现在东汉灭亡后,故B不符合题意。907年唐朝灭亡后,中国进入了五代十国的分裂时期,960年,赵匡胤建立北宋,结束了五代十国的局面,故C符合题意。南北朝是在东晋灭亡后,故D不符合题意。故选C。

【点睛】

本题可通过歌谣来记忆古代朝代更替的顺序,如“三皇五帝夏商周,春秋战国乱悠悠。秦汉三国东西晋,南朝北朝是对头。隋唐五代又十国,宋元明清帝王休。

6.A

【详解】

结合所学知识可知,唐玄宗后期,宠爱杨贵妃不理政事,任用奸诈的李林甫、杨国忠为相,导致了天宝危机,致使安史之乱发生,八年才被镇压下去,使唐朝经济遭到了很大破坏,标志着唐朝由盛而衰。A项正确;黄巢起义给唐朝以致命的打击,排除B项;朱温灭唐朝,建立后梁,排除C项;藩镇割据是唐末的政治局面,排除D项。故选A项。

【点睛】

7.D

【详解】

直接导致唐朝灭亡的是朱温建立后梁政权,D项符合题意;唐玄宗末年政治腐败是出现安史之乱的重要原因,安史之乱持续八年之久,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫,排除AC项;唐朝的国势由盛转衰;唐朝中央权力衰微,安史旧将和内地节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据的局面,排除B项。故选D项。

8.B

【详解】

根据诗句并结合所学知识可知,《忆昔》反映的是“开元盛世”。唐玄宗统治前期,政治稳定,经济繁荣,国库充盈,民众生活安定,唐朝的国力达到前所未有的强大,进入了鼎盛时期,历史上称为“开元盛世”。唐朝由盛转衰的转折点是安史之乱。唐玄宗末年,安禄山和史思明发动的历时8年之久的叛乱,史称“安史之乱”,B项正确;八王之乱发生在西晋时期,排除A项;黄巢起义发生在唐朝末年,排除C项;安史之乱之后逐渐形成藩镇割据的局面,排除D项。故选B项。

9.C

【详解】

依据所学知识可知,907年唐朝灭亡后,进入了五代十国时期。三国鼎立时期是220年-280年;南北朝并立时期是386年-589年;辽、西夏与北宋的并立是在五代十国后期出现的。所以ABD项与题意不符,C项符合题意,故选C。

10.B

【详解】

根据所学可知,“天宝”是唐玄宗统治后期的年号,“世乱”指的是天宝之乱即安史之乱给唐朝带来的严重影响,B项正确;隋末农民起义、宋辽和战均与唐朝无关,排除AD项;黄巢起义发生在唐末,与唐玄宗统治无关,排除C项。故选B项。

11.D

【详解】

依据题干“唐朝灭亡后”“数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生灵涂炭。 ”反映了唐朝灭亡后,政权更迭,战乱不断。结合课本所学,结合课本所学,唐朝灭亡后,北方黄河流域出现了五个政权,南方出现九个政权,再加上北方的北汉,史称“五代十国”。五代十国时期政权更迭,战时不断。D正确;安史之乱是唐朝由盛转衰的标志,唐朝还没有灭亡。A排除;黄巢起义沉重打击了唐朝的统治,B排除;唐朝后期,统治腐朽,宦官专权,藩镇割据严重。C排除;故选D。

12.C

【详解】

依据所学可知,唐朝唐玄宗后期,节度使安禄山和部下史思明发动叛乱,史称安史之乱,安史之乱使唐朝由盛转衰,大诗人杜甫亲身经历了安史之乱,所以写下了《垂老别》,C项正确,排除A项;安史之乱是节度使叛乱,排除B项;安史之乱使唐朝由盛转衰,没有造成唐朝灭亡,排除D项。故选C项。

13.(1)隋炀帝骄奢淫逸,东西征讨,穷兵黩武,百姓不堪。夫治国犹如栽树,本根不摇,则枝叶茂荣。

(2)上升趋势。贞观之治和开元盛世。

(3)以人为本,知人善任,重用贤能,虚心纳谏。

(4)原因:唐玄宗统治后期政治腐败,地方节度使拥兵自重最终导致唐朝由盛转衰。

(5)我们国家要把人民利益放在首位,以人为本;我们要坚持依法治国,法律面前人人平等;我们要坚持以经济建设为中心,坚持改革开放等。(言之有理即可)

【详解】

(1)根据材料一“宫中美女珍玩无院不满。炀帝意犹不足....西征讨,穷兵黩武,百姓不堪,遂致亡灭”,结合所学知识可知,隋炀帝骄奢淫逸,东西征讨,穷兵黩武,百姓不堪。对治国理政最具借鉴意义的一句话是“夫治国犹如栽树,本根不摇,则枝叶茂荣"。

(2)根据材料二中人口数从649年的1900万人到726年的4141万人再到741年的4532万人,结合所学知识可知,唐朝人口呈上升趋势。从649年到741年可知,唐朝人口增长与“贞观之治”和“开元盛世”有关。

(3)根据材料三“人欲自照,必须明镜;主欲知过,必藉忠臣。...事不远,公等每看事有不利于人,必须极言规.....又谓诗臣日:“为政之要,惟在得人,用非其才,必难致治。今所任用,必以德行、学识为本。”结合所学知识可知,由“人欲自照,必须明镜;主欲知过,必藉忠臣”,可知虚心纳谏;由“为政之要,惟在得人,用非其才,必难致治”,可知,以人为本、重用人才等。因此唐太宗在位时的治国思想是以人为本,知人善任,重用贤能,虚心纳谏。

(4)根据材料四“中央禁军仅12万人,而边境十个军镇拥兵49万......人出身的边将安禄山身兼三镇节度使,拥兵15万”,结合所学知识可知,唐玄宗统治后期地方节度使拥兵自重;由材料四“唐玄宗自杨贵妃人宫之后沉湎于饮酒声色之中,出现‘春宵苦短日高起,从此君王不早朝'的现象”可知,唐玄宗统治后期政治腐败,统治者不思朝政。因此唐玄宗统治后期政治腐败,地方节度使拥兵自重最终导致唐朝由盛转衰的原因。

(5)本题是开放性题目,从以人为本、坚持法治、以经济建设为中心等方面回答,言之有理即可。如,隋唐的兴亡更替,对我们今天的社会建设的启示,我们国家要把人民利益放在首位,以人为本;我们要坚持依法治国,法律面前人人平等;我们要坚持以经济建设为中心,坚持改革开放等。

【点睛】

解答第一问的关键是根据材料概括隋朝灭亡的原因。解答第二问的关键是识记贞观之治和开元盛世。解答第三问需要根据材料归纳唐太宗在位时的治国思想。解答第四问的关键是根据材料分析唐朝由盛转衰的原因。解答第五问的关键是理解隋唐的兴亡更替,对我们今天的社会建设的启示。

14.(1)贞观之治。

(2)科举制。

(3)开明的民族政策;文成公主入藏等。

(4)安史之乱。

(1)

结合所学知识可知,历史上把唐太宗统治的繁盛局面称为贞观之治。唐太宗统治期间,政治比较清明,经济得到进一步发展,国力增强,文教昌盛,历史上称之为“贞观之治”。

(2)

根据材料二“新科进士们”,结合所学知识可知,唐太宗通过科举制将材料二中所说的“天下英雄”纳入“彀”中。唐太宗增加科举考试科目,鼓励士人报考,进士科逐渐成为最重要的科目。

(3)

根据材料“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一”,结合所学知识可知,从材料三可以看出唐太宗采取了开明的民族政策,唐朝时期与少数民族友好往来的具体事例有文成公主入藏等。

(4)

根据材料四,结合所学知识可知,材料四杜甫描述的历史时期发生了安史之乱。755年,安禄山借口朝廷出现奸臣,和部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”。唐朝将镇守西北地区的精兵悉数内调,并在北方少数民族军队的援助下,反击叛军。安史叛军接连内乱,最终于763年被平定。

15.(1)史实:文成公主入藏或文成公主嫁给松赞干布或唐蕃和亲。政策:开明。

(2)永济渠;加强了南北地区的政治、经济、文化交流。

(3)诗圣;安史之乱。

(4)资治通鉴;司马光。

(5)著书立说;造纸术;活字印刷书或印刷术。

(6)保文物、传文明,代代相传;保护国家之根,延续民族之魂;保护文化遗产,珍爱精神家园等。

【详解】

(1)根据材料并结合所学知识可知,唐代的民族政策是实行开明的民族政策。吐蕃生活在青藏高原一带,今藏族的祖先,首领称赞普。以游牧、农耕为业,纺织、冶铸水平高。7世纪,松赞干布统一青藏高原,定都逻些(今拉萨)。松赞干布仰慕中原文明,几次向唐朝求亲。641年,唐太宗在位时,文成公主入藏和亲,密切了唐蕃经济文化交流,增进了汉藏之间的友好关系。

(2)根据图示可知,B点为余杭。如果我是隋朝的商人,从B点到洛阳做生意,不会经过永济渠段。结合所学知识可知,605年, 隋炀帝下令开凿了大运河。大运河以洛阳为中心,北达(或最北点)涿郡(今北京),南至(或最南点)余杭(今杭州),全长2700多公里,是世界上最伟大的工程之一。大运河分为永济渠、通济渠、邗沟、江南河四段(按由北到南的顺序) ;从北到南沟通了海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大水系。隋朝大运河的作用是加强了南北地区的政治、经济、文化交流。

(3)根据材料结合所学知识可知,材料三诗句的作者被誉为诗圣。诗中“国破”是因为安史之乱。755年,安禄山借口朝廷出现奸臣,和部将史思明一起发动叛乱,史称安史之乱。安史之乱,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫,唐朝的国势,从此由盛转衰,各种矛盾越来越尖锐。唐朝的中央权力衰微,逐渐形成藩镇割据的局面。

(4)根据材料结合所学知识可知,材料四介绍的是一部通史巨著《资治通鉴》,它的作者是司马光。根据所学知识可知,北宋著名史学家、政治家司马光主持编写的《资治通鉴》,是一部编年体的通史巨著。这部史书300多万字,记述了从战国到五代共1300多年的历史,纵贯中国16个朝代。《资治通鉴》这一书名的意思是“鉴于往事,有资于治道”即以历史的得失作为鉴戒来加强统治。

(5)根据材料五,中国人“文化的薪火相传”主要依靠著书立说的途径。结合所学知识,中国人的“书”从竹木简演化为图文并茂的图书,主要得益于造纸术和活字印刷书两项重要的发明。

(6)为保护文物遗产设计一条宣传语,保文物、传文明,代代相传;保护国家之根,延续民族之魂;保护文化遗产,珍爱精神家园等。

【点睛】

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源