第1课从食物采集到食物生产 课件(36张)--2021-2022学年统编版(2019)高中历史选择性必修二(共36张PPT)

文档属性

| 名称 | 第1课从食物采集到食物生产 课件(36张)--2021-2022学年统编版(2019)高中历史选择性必修二(共36张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 10.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-06 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

第1课从食物采集到食物生产

01

人类早期的生产与生活

阅读第一目第一段内容,思考:

远古时期人类的生产生活状况怎样?

文明过渡时代:渔猎采集生产(中石器时代)

一 人类早期的生产与生活

1.文明过渡时代:渔猎采集生产(中石器时代)

1)食物:动物和植物果实和茎叶

2)工具:石器,木器,骨器

3)生产方式:采集和渔猎

4)活动范围:一定地域内迁徙生活

5)分工:女性除生育和抚养后代外,还负责采集食物,为群居的人们提供了大部分食品。

6)火:取暖和烧烤食物

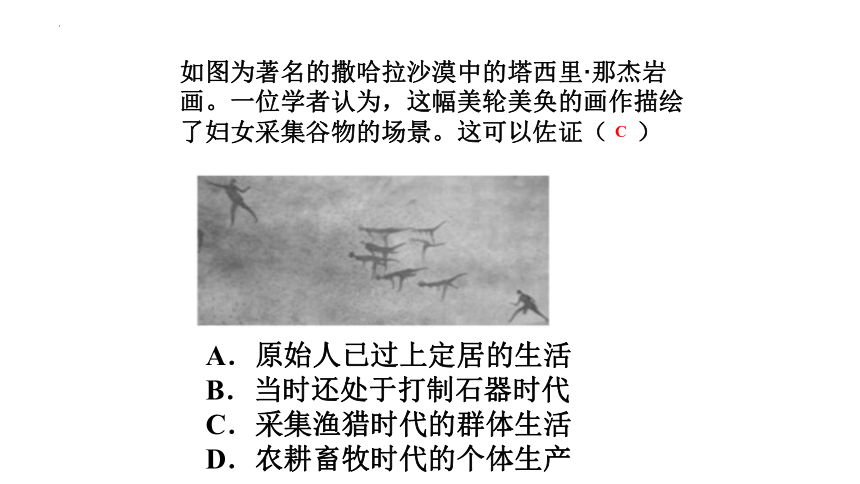

如图为著名的撒哈拉沙漠中的塔西里·那杰岩画。一位学者认为,这幅美轮美奂的画作描绘了妇女采集谷物的场景。这可以佐证( )

A.原始人已过上定居的生活

B.当时还处于打制石器时代

C.采集渔猎时代的群体生活

D.农耕畜牧时代的个体生产

C

农业革命的意义

人类发展史上一次巨大的飞跃是食物生产的革命,即从食物采集者转变为食物生产者,其标志是( )

A.农业的出现

B.小农经济的产生

C.手工业的产生

D.火的使用

【答案】A

一 人类早期的生产与生活

2.第一次社会大分工:农业与畜牧业分离

1)时间:大约1万年前,原始的农耕和畜牧出现,成为人类获取食物的主要手段。

北

冰

洋

大 欧

洲

东亚农作物:

水稻、粟(小米)、大豆

家畜:猪、鸡、水牛

北

大

美

洲

亚 洲

非

西

西亚农作物:

小麦、大麦、豆类

家畜:狗、绵羊、

山羊、猪、牛

东南亚

农作物:豆类、芋头、甘薯、柚子、香蕉、柑橘

亚马孙河流域农作物:甘薯、花生

西

南

西非

农作物:甘薯、秋葵、黑豆

太

中美洲

农作物:玉米、

豆类、胡椒、

南瓜、番茄

平 洋

洲

印 度 洋

大

洋

洲

南美安第斯山脉农作物:马铃薯、玉米、豆类

家畜:羊驼等

美

洋

东非

农作物:甜高粱

家畜:牛、绵羊、山羊

洲

洋

南

极

洲

农作物、家畜传播大致方向

洲界

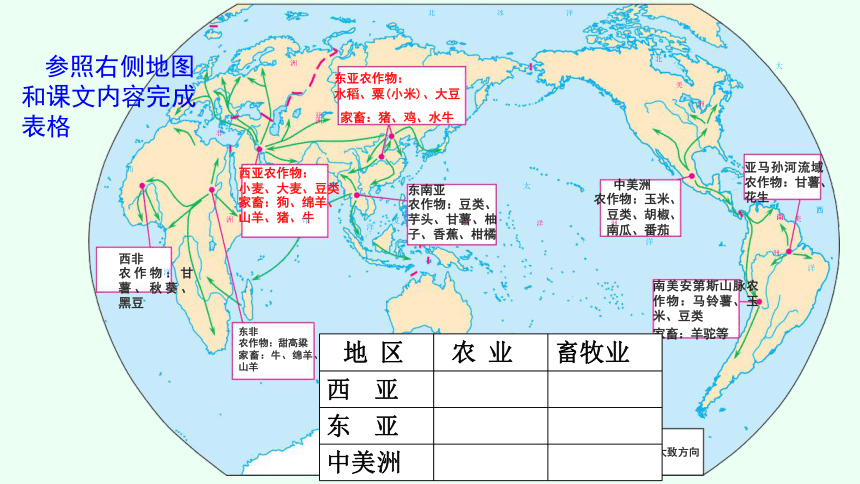

参照右侧地图和课文内容完成表格

地 区 农 业 畜牧业

西 亚

东 亚

中美洲

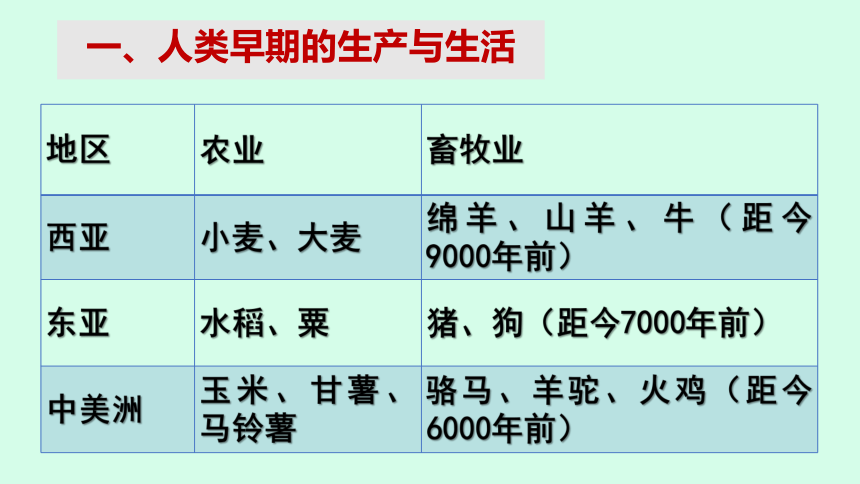

地区 农业 畜牧业

西亚 小麦、大麦 绵羊、山羊、牛(距今9000年前)

东亚 水稻、粟 猪、狗(距今7000年前)

中美洲 玉米、甘薯、马铃薯 骆马、羊驼、火鸡(距今6000年前)

一、人类早期的生产与生活

材料一 农业产生后才开始了社会生产,从此人类摆脱了完全依赖自然的被动局面,由消极地适应自然转向积极的改造自然,由自然的奴隶走向自然的主人。因而从某种意义上可以说,有了农业,才真正开始了人类社会的历史。——尚定周、王有文《从采集、渔猎到农业生产的革命性变革——试论农业起源》

材料二 同样是1平方英里的土地,种植作物能养活的人口要比采集食物所能养活的人口多得多。因此,当我们看到人类总人口在距今10000年至2000年的8000年中,从532万直线上升到13300万,即足足增加25倍时,也不会感到惊奇了。——斯塔夫里阿诺斯《全球通史:从史前史到21世纪》

史料探究——农业的出现的意义。

人类开始从食物采集者转变为食物生产者,初步改变了纯粹依赖自然资源的状况。农业生产增加了人类的食物供应,改善了人类的生存条件,加速了人口的增长。

材料三 有了原始农业,食物来源较前丰富了,生活较前有了保障,这样人们才有条件从事副业生产,如:家畜饲养、原始手工业等,……由于人们从事农业生产,在一定程度上要附着于土地,同时生活又较前有了保障,人们不必总是随着动、植物资源的变化而漂泊流徙,所以人们开始过着相对定居的生活。

——阎万英、尹英华《中国农业发展史》

材料四 原始音乐的产生与集体的生产活动有着密切的关系。原始人在集体劳动过程中发出的有节奏的呼喊声,便是最基本的声乐因素。

——王斯德《世界通史》(第一编)

史料探究——农业的出现的意义。

农业的出现促进了生活和生产方式的变化:定居和聚落的形成;一部分人开始专门从事手工业劳动;原始音乐、文学和宗教的发展。

材料五 在农业生产的基础上,人们开始对日月星辰的活动、对水土的特点、气候现象进行观察,积累经验,从而产生初步的天文地理和数学知识,把人类对客观世界的认识推到一个新的高度。

——吴于廑、齐世荣《世界史·古代史》(上卷)

材料六 原始农业和畜牧业产生以后,各项具体劳动,如动物的繁殖、饲养和农作物的播种、收割等,更是与气象变化息息相关,久而久之人们便形成了“季”和“年”的概念,在此基础上出现了原始的历法,即以物候定农时的自然历。

——王斯德《世界通史》(第一编)

史料探究——农业的出现的意义。

农业的出现推动了科学技术的发展:天文历法、数学等。

农业出现的意义:

1、农业的出现加速了人口增长。

2、农业的出现促进了人类生活和生产方式的变化。

①人类开始定居生活,并逐渐形成聚落。

②手工业从农业中分离出来。

③原始音乐、文学、宗教获得发展。

3、农业的出现推动了科学技术的发展。

①天文历法获得发展

②数学和其他相关学科也逐渐发展起来。

03

生产关系的变化

食物生产出现以前,人类与其他动物一样,都从自然中攫取食物,对自然状态并没有多少改变。而食物生产导致了社会分工形态的变化,为阶级产生奠定了基础,铺平了向国家发展的道路。

史密斯(加拿大)

《农业起源与人类历史——食物生产及其对人类的影响》

请同学们阅读教材第6页第三目内容,小组合作,讨论交流,思考:

国家是如何产生的?

你能用图示展示一下吗?

生产力提高,

有了剩余产品

▲ 私有制出现,阶级产生,诞生国家

▲定居生活

氏族社会内部分化为富人和穷人

农耕和畜牧出现

对外交战胜利,俘虏变为奴隶

氏族首领把公共财产据为己有

富人变为统治者,穷人和奴隶变为被统治者

}

}

国家产生示意图

材料二

除了自由人和奴隶之间的差别以外,又出现了富人和穷人间的差别,——随着新的分工,社会又有了新的阶级划分。各个家庭首长之间的财产差别,炸毁了各地仍然保存着的旧的共产制家庭公社;同时也炸毁了在这种公社范围内进行的共同耕作制。耕地起初是暂时地、后来便永久地分配给各个家庭使用,它向完全的私有财产的过渡,是逐渐完成的,…………

——恩格斯的《家庭、私有制和国家的起源》

请阅读材料二思考:

恩格斯这段话描述的是什么?发生在哪个时期?

生产力决定生产关系

唯物史观

唯物史观指出:

伴随着生产力的发展,人类社会从原始社会,奴隶社会,封建社会,资本主义社会,社会主义社会,最终走向共产主义社会。

02

不同地区的食物生产与社会生活

古代文明 古巴比伦 古代埃及 古代中国 古代希腊 古罗马 古代美洲

代表性农作物

驯化家畜代表

其他表现

概括总结——古代农业文明对比

不同地区的食物生产与社会生活——古巴比伦

王室、神庙和贵族官员是古巴比伦王国最大的土地所有者。……农村公社的土地基本上都已成为各家各户的私有地,只有牧场和灌溉系统等尚属公社集体所有,农村公社成员都必须向国王缴纳赋税和服兵役。

——王斯德《世界通史》(第一编)

在有名的汉谟拉比法典中已经说到了耕犁和耕牛等役畜。此外对有关出租和耕耘土地,放牧和管理牲畜以及修建管理果园等事,该法典也都做了具体明确的规定,可见当时的农业生产已经很发达。

——董恺忱《世界农业发展历程述略——兼论东西方农业的特点(上)》

土地多为王室、神庙和贵族所有,或出租佃户,或合伙经营;《汉谟拉比法典》

不同地区的食物生产与社会生活——古埃及

形成了以尼罗河为中心的农业体系,决定了整个古埃及的命运。

对尼罗河和太阳神的崇拜,成为古埃及人宗教信仰的核心内容。

呵!尼罗河,我称赞你,

你从大地涌流而出,养活着埃及……

一旦你的水流减少,人们就停止呼吸。

——古埃及长诗

北方:粟麦农业区

南方:稻作农业区

中国是世界上最早种植水稻和粟的国家

不同地区的食物生产与社会生活——古代中国

商周时期

秦汉到

隋唐时期

战国以后

土地掌握在君主和各级贵族手中,集体耕作

北方旱田和南方水田分别形成精耕细作的农业技术体系

铁犁牛耕

以家庭为单位生产

兴修水利

重农抑商

家庭

手工业

拓展提升——精耕细作

拓展提升——精耕细作——生产工具的进步

精耕细作:通过投入更多的劳动、更多的肥料、改进生产工具、提高耕作技术、修建水利工程、改进耕作制度等方式提高单位面积产量。

拓展提升——精耕细作——耕作技术的进步

拓展提升——精耕细作——灌溉工具及水利工程

希腊罗马的食物生产与社会生活

希腊人采摘葡萄

希腊人收获橄榄

希腊罗马的食物生产与社会生活

罗马人喝葡萄酒

头戴橄榄环的罗马妇女

美洲的主要粮食作物是玉米、番薯、马铃薯。阿兹特克人的土地除了贵族私有的部分外,还有村社公有土地,每个家庭的主人可以获得一块份地并终身使用。

不同地区的食物生产与社会生活——美洲

古代文明 古巴比伦 古代埃及 古代中国 古代希腊 古罗马 古代美洲

代表性农作物 大麦、小麦 北方粟麦、南方稻作 引进小麦、大麦,种植葡萄、橄榄 主要是谷物 种植葡萄、橄榄 玉米、番薯、马铃薯

驯化家畜代表 山羊、绵羊、牛 / / 骆马、羊驼、火鸡

其他表现 土地多为王室、神庙和贵族所有,或出租佃户,或合伙经营;《汉谟拉比法典》 土地主要由王室和神庙占有;尼罗河为农业发展提供有利条件,成为宗教信仰的核心 商周时期土地掌握在君主和各级贵族手中,集体耕作;战国以后铁犁牛耕的应用,以家庭为单位生产,家庭手工业的出现,推行重农抑商政策,兴修水利;秦汉到隋唐时期形成精耕细作的农业技术体系 谷物和蔬菜轮作,建立果园,发展手工业和商业。城邦公民才能拥有土地,使用奴隶劳动普遍 土地国有制,以家庭为单位生产。随着征服扩张,贵族或富人获得了越来越多的土地,而小农却逐渐破产 贵族私有和村社公有并行

概括总结——古代农业文明对比

材料三

中国与西欧以不同的自然、经济条件为背景,走上了不同的技术路线:西欧普遍实行休闲农作制,中国则发展了较为集约化的土地连种制,形成了独具特色的精耕细作的农业经济。 ——卢峰《精耕细作的技术体系》

请小组合作探究,结合高一学习的《中外历史纲要》有关东西方早期文明建立的相关历史知识,试对比分析中西方农业经济发展的不同特点。

中国是“主谷式”农业(先农后牧),农桑结合是中国农业结构的主要特征。

西方是“谷草式”农业(农牧并重),农牧并举则是西方农业结构的主要特征。

各种文明本没有冲突,只是要有欣赏所有文明之美的眼睛。我们既要让本国文明充满勃勃生机,又要为他国文明发展创造条件,让世界文明百花园群芳竞艳。文明因多样而交流,因交流而互鉴,因互鉴而发展。我们要加强世界上不同国家、不同民族、不同文化的交流互鉴,夯实共建人类命运共同体的人文基础。

2019年5月15日上午,国家主席习近平出席在北京举行的亚洲文明对话大会开幕式上发表主旨演讲中强调:

灌溉系统是苏美尔城市中的重要部分,它支撑着农业生产与城市社会。灌溉系统的建造、维护都需要大量人力,只有政府才能持续征召人们从事这样艰巨的活动;即使灌溉系统运行良好,政府也需要保证水源的公平分配、解决争端等。到公元前3000年,所有苏美尔城市都拥有了国王,国王拥有很大权力。这说明( )

A.农业生产影响国家的发展

B.苏美尔人十分重视水利灌溉

C.农业国家与专制政府相符

D.政府的主要职能是管理灌溉

A

阿兹特克村社的土地为公共所有,各家的父亲分得土地,终身耕种,死后交回村社;贵族的土地为私人所有,由土地所在地的村社农民耕种。这表明阿兹特克人( )

A.家庭的主人掌握一部分土地

B.土地所有制分为公有和私有

C.贵族的土地由村社统一管理

D.贵族会经常吞并村社的土地

B

第1课从食物采集到食物生产

01

人类早期的生产与生活

阅读第一目第一段内容,思考:

远古时期人类的生产生活状况怎样?

文明过渡时代:渔猎采集生产(中石器时代)

一 人类早期的生产与生活

1.文明过渡时代:渔猎采集生产(中石器时代)

1)食物:动物和植物果实和茎叶

2)工具:石器,木器,骨器

3)生产方式:采集和渔猎

4)活动范围:一定地域内迁徙生活

5)分工:女性除生育和抚养后代外,还负责采集食物,为群居的人们提供了大部分食品。

6)火:取暖和烧烤食物

如图为著名的撒哈拉沙漠中的塔西里·那杰岩画。一位学者认为,这幅美轮美奂的画作描绘了妇女采集谷物的场景。这可以佐证( )

A.原始人已过上定居的生活

B.当时还处于打制石器时代

C.采集渔猎时代的群体生活

D.农耕畜牧时代的个体生产

C

农业革命的意义

人类发展史上一次巨大的飞跃是食物生产的革命,即从食物采集者转变为食物生产者,其标志是( )

A.农业的出现

B.小农经济的产生

C.手工业的产生

D.火的使用

【答案】A

一 人类早期的生产与生活

2.第一次社会大分工:农业与畜牧业分离

1)时间:大约1万年前,原始的农耕和畜牧出现,成为人类获取食物的主要手段。

北

冰

洋

大 欧

洲

东亚农作物:

水稻、粟(小米)、大豆

家畜:猪、鸡、水牛

北

大

美

洲

亚 洲

非

西

西亚农作物:

小麦、大麦、豆类

家畜:狗、绵羊、

山羊、猪、牛

东南亚

农作物:豆类、芋头、甘薯、柚子、香蕉、柑橘

亚马孙河流域农作物:甘薯、花生

西

南

西非

农作物:甘薯、秋葵、黑豆

太

中美洲

农作物:玉米、

豆类、胡椒、

南瓜、番茄

平 洋

洲

印 度 洋

大

洋

洲

南美安第斯山脉农作物:马铃薯、玉米、豆类

家畜:羊驼等

美

洋

东非

农作物:甜高粱

家畜:牛、绵羊、山羊

洲

洋

南

极

洲

农作物、家畜传播大致方向

洲界

参照右侧地图和课文内容完成表格

地 区 农 业 畜牧业

西 亚

东 亚

中美洲

地区 农业 畜牧业

西亚 小麦、大麦 绵羊、山羊、牛(距今9000年前)

东亚 水稻、粟 猪、狗(距今7000年前)

中美洲 玉米、甘薯、马铃薯 骆马、羊驼、火鸡(距今6000年前)

一、人类早期的生产与生活

材料一 农业产生后才开始了社会生产,从此人类摆脱了完全依赖自然的被动局面,由消极地适应自然转向积极的改造自然,由自然的奴隶走向自然的主人。因而从某种意义上可以说,有了农业,才真正开始了人类社会的历史。——尚定周、王有文《从采集、渔猎到农业生产的革命性变革——试论农业起源》

材料二 同样是1平方英里的土地,种植作物能养活的人口要比采集食物所能养活的人口多得多。因此,当我们看到人类总人口在距今10000年至2000年的8000年中,从532万直线上升到13300万,即足足增加25倍时,也不会感到惊奇了。——斯塔夫里阿诺斯《全球通史:从史前史到21世纪》

史料探究——农业的出现的意义。

人类开始从食物采集者转变为食物生产者,初步改变了纯粹依赖自然资源的状况。农业生产增加了人类的食物供应,改善了人类的生存条件,加速了人口的增长。

材料三 有了原始农业,食物来源较前丰富了,生活较前有了保障,这样人们才有条件从事副业生产,如:家畜饲养、原始手工业等,……由于人们从事农业生产,在一定程度上要附着于土地,同时生活又较前有了保障,人们不必总是随着动、植物资源的变化而漂泊流徙,所以人们开始过着相对定居的生活。

——阎万英、尹英华《中国农业发展史》

材料四 原始音乐的产生与集体的生产活动有着密切的关系。原始人在集体劳动过程中发出的有节奏的呼喊声,便是最基本的声乐因素。

——王斯德《世界通史》(第一编)

史料探究——农业的出现的意义。

农业的出现促进了生活和生产方式的变化:定居和聚落的形成;一部分人开始专门从事手工业劳动;原始音乐、文学和宗教的发展。

材料五 在农业生产的基础上,人们开始对日月星辰的活动、对水土的特点、气候现象进行观察,积累经验,从而产生初步的天文地理和数学知识,把人类对客观世界的认识推到一个新的高度。

——吴于廑、齐世荣《世界史·古代史》(上卷)

材料六 原始农业和畜牧业产生以后,各项具体劳动,如动物的繁殖、饲养和农作物的播种、收割等,更是与气象变化息息相关,久而久之人们便形成了“季”和“年”的概念,在此基础上出现了原始的历法,即以物候定农时的自然历。

——王斯德《世界通史》(第一编)

史料探究——农业的出现的意义。

农业的出现推动了科学技术的发展:天文历法、数学等。

农业出现的意义:

1、农业的出现加速了人口增长。

2、农业的出现促进了人类生活和生产方式的变化。

①人类开始定居生活,并逐渐形成聚落。

②手工业从农业中分离出来。

③原始音乐、文学、宗教获得发展。

3、农业的出现推动了科学技术的发展。

①天文历法获得发展

②数学和其他相关学科也逐渐发展起来。

03

生产关系的变化

食物生产出现以前,人类与其他动物一样,都从自然中攫取食物,对自然状态并没有多少改变。而食物生产导致了社会分工形态的变化,为阶级产生奠定了基础,铺平了向国家发展的道路。

史密斯(加拿大)

《农业起源与人类历史——食物生产及其对人类的影响》

请同学们阅读教材第6页第三目内容,小组合作,讨论交流,思考:

国家是如何产生的?

你能用图示展示一下吗?

生产力提高,

有了剩余产品

▲ 私有制出现,阶级产生,诞生国家

▲定居生活

氏族社会内部分化为富人和穷人

农耕和畜牧出现

对外交战胜利,俘虏变为奴隶

氏族首领把公共财产据为己有

富人变为统治者,穷人和奴隶变为被统治者

}

}

国家产生示意图

材料二

除了自由人和奴隶之间的差别以外,又出现了富人和穷人间的差别,——随着新的分工,社会又有了新的阶级划分。各个家庭首长之间的财产差别,炸毁了各地仍然保存着的旧的共产制家庭公社;同时也炸毁了在这种公社范围内进行的共同耕作制。耕地起初是暂时地、后来便永久地分配给各个家庭使用,它向完全的私有财产的过渡,是逐渐完成的,…………

——恩格斯的《家庭、私有制和国家的起源》

请阅读材料二思考:

恩格斯这段话描述的是什么?发生在哪个时期?

生产力决定生产关系

唯物史观

唯物史观指出:

伴随着生产力的发展,人类社会从原始社会,奴隶社会,封建社会,资本主义社会,社会主义社会,最终走向共产主义社会。

02

不同地区的食物生产与社会生活

古代文明 古巴比伦 古代埃及 古代中国 古代希腊 古罗马 古代美洲

代表性农作物

驯化家畜代表

其他表现

概括总结——古代农业文明对比

不同地区的食物生产与社会生活——古巴比伦

王室、神庙和贵族官员是古巴比伦王国最大的土地所有者。……农村公社的土地基本上都已成为各家各户的私有地,只有牧场和灌溉系统等尚属公社集体所有,农村公社成员都必须向国王缴纳赋税和服兵役。

——王斯德《世界通史》(第一编)

在有名的汉谟拉比法典中已经说到了耕犁和耕牛等役畜。此外对有关出租和耕耘土地,放牧和管理牲畜以及修建管理果园等事,该法典也都做了具体明确的规定,可见当时的农业生产已经很发达。

——董恺忱《世界农业发展历程述略——兼论东西方农业的特点(上)》

土地多为王室、神庙和贵族所有,或出租佃户,或合伙经营;《汉谟拉比法典》

不同地区的食物生产与社会生活——古埃及

形成了以尼罗河为中心的农业体系,决定了整个古埃及的命运。

对尼罗河和太阳神的崇拜,成为古埃及人宗教信仰的核心内容。

呵!尼罗河,我称赞你,

你从大地涌流而出,养活着埃及……

一旦你的水流减少,人们就停止呼吸。

——古埃及长诗

北方:粟麦农业区

南方:稻作农业区

中国是世界上最早种植水稻和粟的国家

不同地区的食物生产与社会生活——古代中国

商周时期

秦汉到

隋唐时期

战国以后

土地掌握在君主和各级贵族手中,集体耕作

北方旱田和南方水田分别形成精耕细作的农业技术体系

铁犁牛耕

以家庭为单位生产

兴修水利

重农抑商

家庭

手工业

拓展提升——精耕细作

拓展提升——精耕细作——生产工具的进步

精耕细作:通过投入更多的劳动、更多的肥料、改进生产工具、提高耕作技术、修建水利工程、改进耕作制度等方式提高单位面积产量。

拓展提升——精耕细作——耕作技术的进步

拓展提升——精耕细作——灌溉工具及水利工程

希腊罗马的食物生产与社会生活

希腊人采摘葡萄

希腊人收获橄榄

希腊罗马的食物生产与社会生活

罗马人喝葡萄酒

头戴橄榄环的罗马妇女

美洲的主要粮食作物是玉米、番薯、马铃薯。阿兹特克人的土地除了贵族私有的部分外,还有村社公有土地,每个家庭的主人可以获得一块份地并终身使用。

不同地区的食物生产与社会生活——美洲

古代文明 古巴比伦 古代埃及 古代中国 古代希腊 古罗马 古代美洲

代表性农作物 大麦、小麦 北方粟麦、南方稻作 引进小麦、大麦,种植葡萄、橄榄 主要是谷物 种植葡萄、橄榄 玉米、番薯、马铃薯

驯化家畜代表 山羊、绵羊、牛 / / 骆马、羊驼、火鸡

其他表现 土地多为王室、神庙和贵族所有,或出租佃户,或合伙经营;《汉谟拉比法典》 土地主要由王室和神庙占有;尼罗河为农业发展提供有利条件,成为宗教信仰的核心 商周时期土地掌握在君主和各级贵族手中,集体耕作;战国以后铁犁牛耕的应用,以家庭为单位生产,家庭手工业的出现,推行重农抑商政策,兴修水利;秦汉到隋唐时期形成精耕细作的农业技术体系 谷物和蔬菜轮作,建立果园,发展手工业和商业。城邦公民才能拥有土地,使用奴隶劳动普遍 土地国有制,以家庭为单位生产。随着征服扩张,贵族或富人获得了越来越多的土地,而小农却逐渐破产 贵族私有和村社公有并行

概括总结——古代农业文明对比

材料三

中国与西欧以不同的自然、经济条件为背景,走上了不同的技术路线:西欧普遍实行休闲农作制,中国则发展了较为集约化的土地连种制,形成了独具特色的精耕细作的农业经济。 ——卢峰《精耕细作的技术体系》

请小组合作探究,结合高一学习的《中外历史纲要》有关东西方早期文明建立的相关历史知识,试对比分析中西方农业经济发展的不同特点。

中国是“主谷式”农业(先农后牧),农桑结合是中国农业结构的主要特征。

西方是“谷草式”农业(农牧并重),农牧并举则是西方农业结构的主要特征。

各种文明本没有冲突,只是要有欣赏所有文明之美的眼睛。我们既要让本国文明充满勃勃生机,又要为他国文明发展创造条件,让世界文明百花园群芳竞艳。文明因多样而交流,因交流而互鉴,因互鉴而发展。我们要加强世界上不同国家、不同民族、不同文化的交流互鉴,夯实共建人类命运共同体的人文基础。

2019年5月15日上午,国家主席习近平出席在北京举行的亚洲文明对话大会开幕式上发表主旨演讲中强调:

灌溉系统是苏美尔城市中的重要部分,它支撑着农业生产与城市社会。灌溉系统的建造、维护都需要大量人力,只有政府才能持续征召人们从事这样艰巨的活动;即使灌溉系统运行良好,政府也需要保证水源的公平分配、解决争端等。到公元前3000年,所有苏美尔城市都拥有了国王,国王拥有很大权力。这说明( )

A.农业生产影响国家的发展

B.苏美尔人十分重视水利灌溉

C.农业国家与专制政府相符

D.政府的主要职能是管理灌溉

A

阿兹特克村社的土地为公共所有,各家的父亲分得土地,终身耕种,死后交回村社;贵族的土地为私人所有,由土地所在地的村社农民耕种。这表明阿兹特克人( )

A.家庭的主人掌握一部分土地

B.土地所有制分为公有和私有

C.贵族的土地由村社统一管理

D.贵族会经常吞并村社的土地

B

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化