第19课清朝前期社会经济的发展同步练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 第19课清朝前期社会经济的发展同步练习(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 874.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-06 22:23:18 | ||

图片预览

文档简介

第十九课清朝前期社会经济的发展同步练习(含解析)

一、选择题

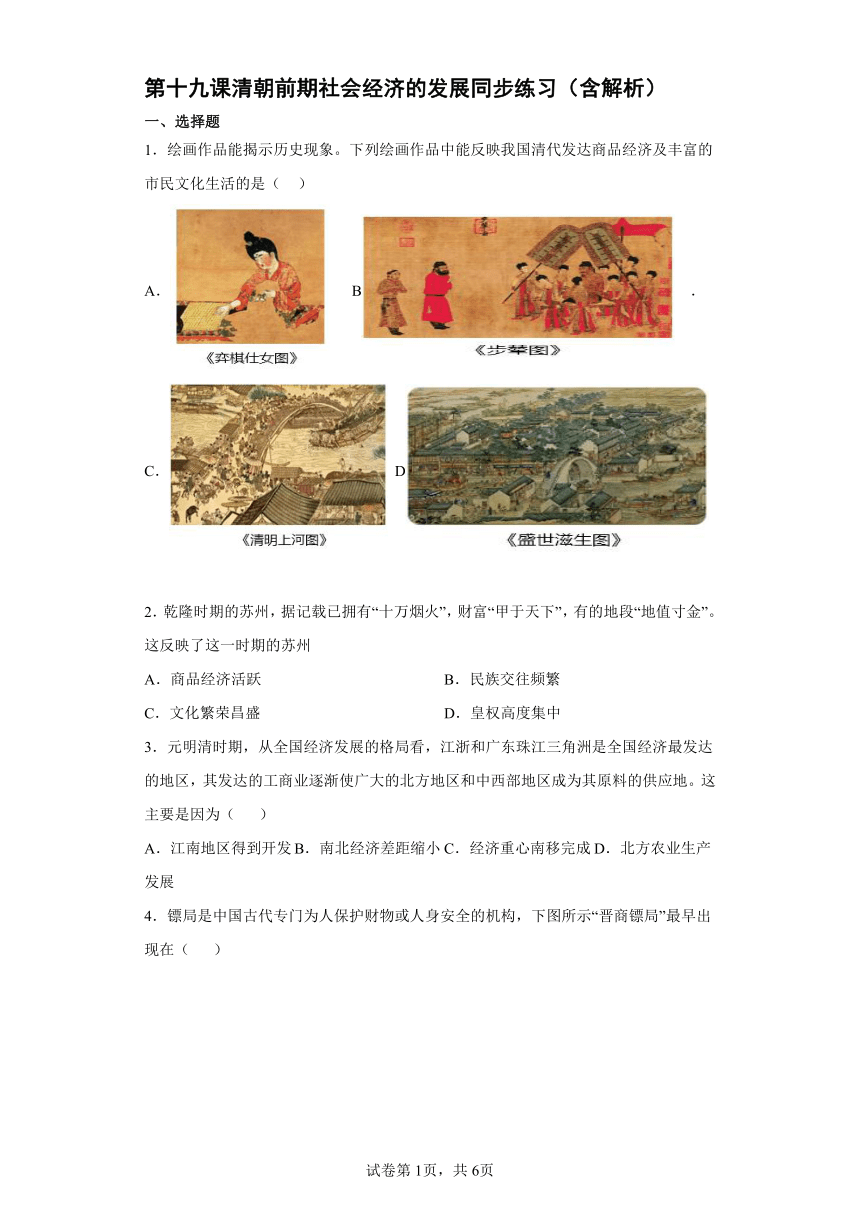

1.绘画作品能揭示历史现象。下列绘画作品中能反映我国清代发达商品经济及丰富的市民文化生活的是(?????)

A. B .

C. D

2.乾隆时期的苏州,据记载已拥有“十万烟火”,财富“甲于天下”,有的地段“地值寸金”。这反映了这一时期的苏州

A.商品经济活跃 B.民族交往频繁

C.文化繁荣昌盛 D.皇权高度集中

3.元明清时期,从全国经济发展的格局看,江浙和广东珠江三角洲是全国经济最发达的地区,其发达的工商业逐渐使广大的北方地区和中西部地区成为其原料的供应地。这主要是因为(???????)

A.江南地区得到开发 B.南北经济差距缩小 C.经济重心南移完成 D.北方农业生产发展

4.镖局是中国古代专门为人保护财物或人身安全的机构,下图所示“晋商镖局”最早出现在(???????)

A.秦汉时期 B.三国时期 C.明清时期 D.隋唐时期

5.李时珍于明万历六年写成《本草纲目》,其中有“玉蜀黍(玉米)种出西土,种者亦罕”;乾隆二十三年的记载有“玉蜀黍,俗名玉米……此种近时楚中遍艺之”。玉米种植情况变化的主要原因是(?????)

A.南北方气候差异 B.人口增长的需求 C.殖民活动的推动 D.经济结构的变动

6.江南市镇的早期工业化,尤其是在丝织、棉纺织行业中达到的水平,领先于工业革命前夕的欧洲。这一现象可能出现在

A.魏晋南北朝时期 B.隋唐时期

C.宋元时期 D.明清时期

7.“兵兴以来,地荒民逃,流离无告。其令所在有司广加招徕……各州县以招民劝耕之多寡……岁终,抚按考核以闻。”反映清朝初期,解决粮食问题的措施有

A.清政府不再向人们征收赋税 B.鼓励垦荒,扩大耕地面积

C.大力发展手工业 D.推广玉米、甘薯等高产作物

8.下列关于中国古代经济发展的表述,正确的是

①春秋时期铁制工具开始广泛应用于农业生产领域???②唐朝农民改进犁的构造,制成曲辕犁,还创制了新的灌溉工具筒车???③明清时期,商品经济空前活跃???④清朝采取闭关政策禁止对外贸易

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

9.读“清前期人均占有耕地情况简表”,下列对此时期人均耕地数变化的原因分析正确的是

时期

人均耕地数(亩)

康熙二十年

27.92

乾隆二十八年

6.89

乾隆三十年

3.56

A.商品经济特别是资本主义萌芽的发展 B.外来高产农作物的引进与广泛种植

C.人口激增和可开垦土地的减少 D.土地兼并现象的严重

10.明朝手工业在前代基础上继续发展。明代丝织业的中心是

A.松江 B.苏州 C.景德镇 D.刘家港

11.乾隆年间,一份由云南布政使司颁发的开荒执照上写有:“滇省山多田少,水陆可耕之地俱经垦开无余,嗣后山头地角,水滨河尾,俱着听民耕种……沙立目(一家)开垦干地八亩。”此材料反映出(?????)

A.由于长期开发,西南地区耕地减少

B.当时政府重视农业,鼓励开垦荒地

C.边疆地区农业经济发达,超过内地

D.乾隆时期西南地区已得到充分开发

12.美国学者韩书瑞、罗友枝在《十八世纪中国社会》一书中提出:“18世纪在中国近代早期是最有活力的一个时期,是不该被贬低的繁荣时期。”以下史实最能说明这一观点的是( )

A.郑和下西洋 B.晋商和徽商活跃

C.设驻藏大臣 D.《红楼梦》出版

13.研究表明,明代大商人的资本一般为白银数十万两,多者上百万两。到清代中期,大商人的资本一般在一百万两以上,甚至多达千万两。这表明清代中期

A.商人的地位发生根本性改变 B.重农抑商政策明显松弛

C.商业活动的规模进一步扩大 D.白银开始成为流通货币

14.苏州城外黄家巷,在明代“烟户甚稀”,到了清代前期,“生齿(泛指人口)日繁,人物殷富”。导致这一变化的原因是

A.商品经济发展,带动市镇繁荣 B.政府鼓励垦荒,土地得以开发

C.对外贸易繁荣,社会财富增加 D.小农经济发展,促进人口增长

15.乾隆时专门经营汇兑、放贷和存款业务的是(?????)

A.市舶司 B.转运使 C.宣政院 D.票号

16.下表中人口数据的变化主要是因为

A.赋税制度的改革 B.江南经济的发展

C.高产作物的引进 D.土地政策的调整

17.苏州盛泽镇“明初居民止五六十家,嘉靖间倍之,以绫绸为业,始称为市”。乾隆时,“居民百倍于昔,绫绸之聚亦且十倍。四方大贾辇金至者无虚日……盖其繁阜喧盛,实为邑中诸镇之第一”。上述材料可以佐证下列明清经济的哪一特点?(?????)

A.经济重心南移 B.工商业市镇繁荣

C.人地矛盾突出 D.海外贸易的兴盛

18.清朝前期人口的快速增长,也带来了许多问题。有些问题在当今世界也同样存在,即

A.交通拥堵问题 B.大量的人口流动与迁移

C.就业就医问题 D.贫困、资源、环境问题

第II卷(非选择题)

请点击修改第II卷的文字说明

二、综合题

19.阅读材料,回答问题。

材料一???明朝鼎盛时期,全国人口达到1亿多。到康熙时,全国人口总数已达到1.5亿。乾隆末年,全国人口发展到3亿,占当时世界总人口的1/3;与此同时,全国的耕地面积比明朝鼎盛时期增加了近3亿亩。

——摘编自《中国历史》七年级下册

材料二

(1)材料一反映了明清时期出现的什么现象?由此带来了什么问题?

(2)材料二图片中的农作物原产地在哪里,有何优点?明清时期这些农作物得以推广种植,对社会有什么影响?

(3)结合以上材料及所学知识思考,如何促进当前我国社会经济持续健康运行与发展?谈谈你的认识或启示。

20.阅读材料,完成下列要求。

材料一???清朝前期的统治者采取一系列恢复社会经济的措施,使经济发展,国力增强,社会安定,人口从清朝初年的4200多万,到乾隆末年达到了3亿,150多年里人口增长了6倍多,占当时世界总人口的三分之一。

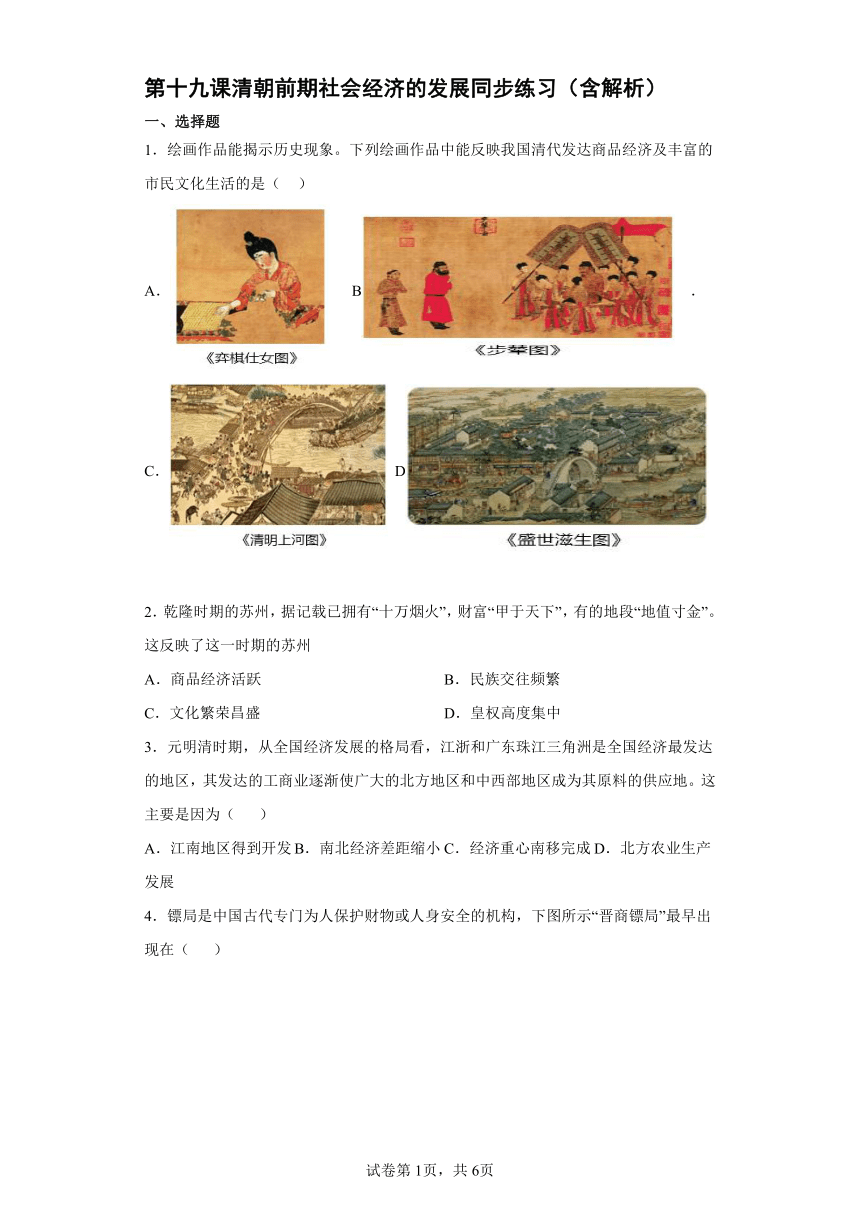

材料二

年代

耕地面积(顷)

顺治十八年(1661年)

5493576

康熙二十四年(1685年)

6078430

雍正二年(1724年)

6837914

乾隆三十一年(1766年)

7414495

——以上材料摘编自部编版七年级历史教科书

(1)根据材料一,归纳清朝前期人口快速增长的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,1661--1766年,耕地面积发生了什么变化?这种变化是由哪些因素导致的?

(3)根据材料一和材料二,并结合所学知识,清朝前期人口的快速增长会带来什么问题?

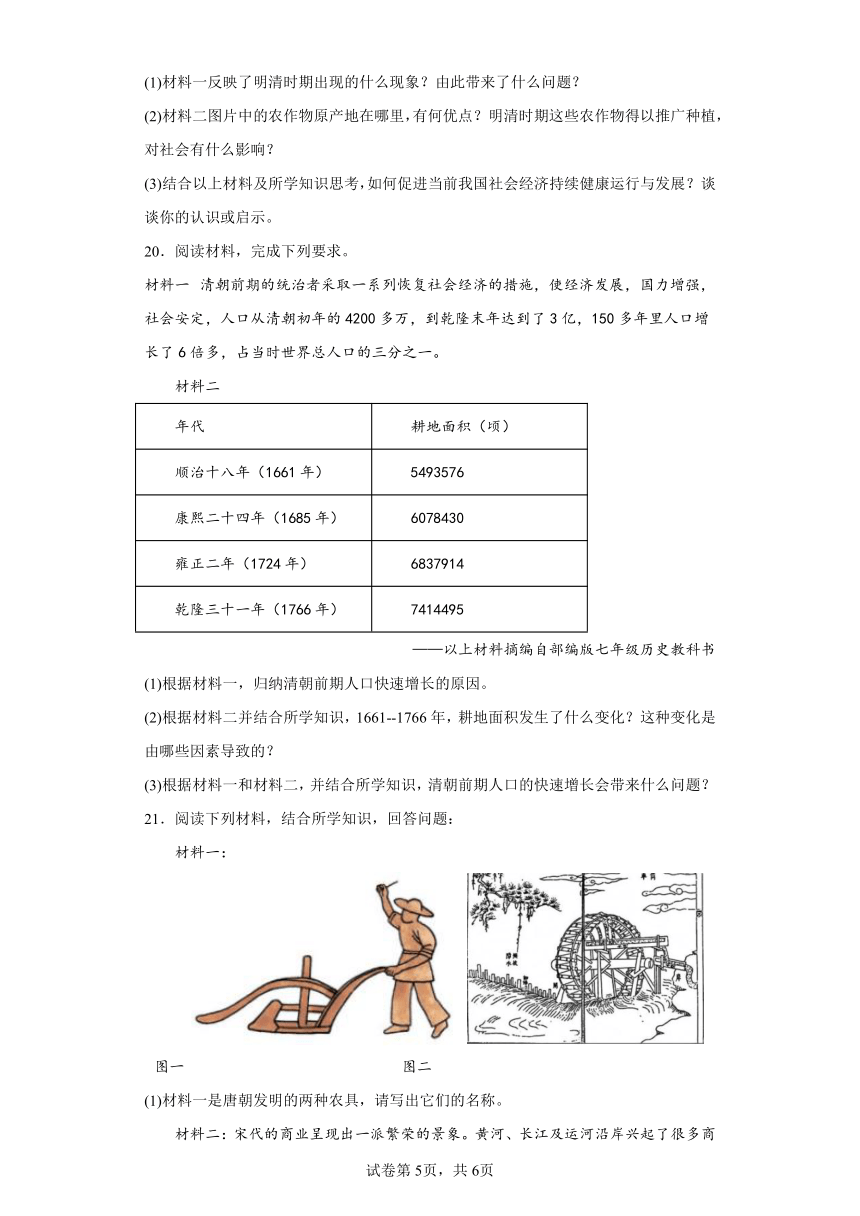

21.阅读下列材料,结合所学知识,回答问题:

材料一:

???图一?????????????????????????????????????????????????????????????????图二

(1)材料一是唐朝发明的两种农具,请写出它们的名称。

材料二:宋代的商业呈现出一派繁荣的景象。黄河、长江及运河沿岸兴起了很多商业城市;城市人口增加,店铺到处可见:经商时间不受限制,出现了早市和夜市……

——摘自七年级下册所学教材

(2)根据材料二,说说宋代商业繁荣的表现。

材料三:明朝的商品经济相当活跃,北京和南京是全国性的商贸城市,出现了数十座商业城市,还出现了有名的商帮,如山西的票号、两淮的盐商等。

——摘自七年级下册所学教材

(3)根据材料三,写出明朝全国性的商贸城市和两大商帮。

材料四:下面是清朝前期人口和粮食产量表。

时间

人口总量

粮食总量(斤)

人均耕地(亩)

人均粮食(斤)

康熙二年(1663)

0.95亿

1163亿

6.88

1183

乾隆十年(1795)

3.01亿

2576亿

2.14

867

(4)简要说出清朝初年人口大量增长的原因。

(5)根据材料四说出,清初人口增长引发怎样的社会问题?

参考答案:

1.D

【解析】

【详解】

根据题干信息“反映我国清代发达商品经济及丰富的市民文化生活”,结合所学知识可知,《盛世滋生图》是清代苏州籍宫廷画家徐扬描绘苏州风物的巨幅画作,描绘了当时苏州“商贾辐辏,百货骈阗”的市井风情;因为清朝前期的商业很发达,陆路和水路的商旅往来频繁各地的商品贸易十分兴盛,形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网。D项符合题意;《弈棋仕女图》 唐代弈棋仕女图,排除A项;《步辇图》描绘了唐太宗接见松赞干布派来的求婚使者的情景,排除B项;《清明上河图》用现实主义手法,全景式构图,生动细致地描绘了北宋王都开封汴京时的舟船往复,飞虹卧波,店铺林立,人烟稠密的繁华景象和丰富的社会生活习俗风情,排除C项。故选D项。

2.A

【解析】

【详解】

根据材料“十万烟火”“甲于天下”“地值寸金”等信息,结合所学可知,材料反映出乾隆时期,苏州人口众多、社会财富雄厚、寸土寸金等商品经济活跃、发达的场景,A项正确;材料描述的是苏州商业发达的景象,没有涉及民族交往、文化事业发展、皇权集中等方面的信息,排除BCD三项。故选A项。

3.C

【解析】

【详解】

根据所学可知,从魏晋南北朝时期,经济重心开始南移,到宋代,南方终于成为全国经济重心,这种局面一直延续到今天,因此,其发达的工商业逐渐使广大的北方地区和中西部地区就成为它的原料供应地,C项正确;江南地区得到开发是重要原因, 此时在经济地位的重要性上南已经超过北方,材料是说南方的重要性,排除ABD三项。故选C项。

4.C

【解析】

【详解】

根据材料“晋商镖局”,结合所学知识可知,明清时期,在商业活动中形成了一些大的商帮,他们拥有雄厚的商业资本,在全国进行商业活动。其中著名的有安徽的徽商和山西的晋商。因此,“晋商镖局”最早出现在明清时期 ,C项正确;秦汉时期、三国时期、隋唐时期都在明清时期之前,没有出现商帮,排除ABD项。故选C项。

5.B

【解析】

【详解】

明万历年间“玉蜀黍(玉米)种出西土,种者亦罕“也就是说此时的玉米种植的数量是非常小的,到乾隆年间“玉蜀黍,俗名玉米…此种近时楚中遍艺之”也就是说此时楚地遍地的玉米。我们知道玉米是舶来品,相对于小麦、水稻等农作物,玉米耐寒、高产,对于中国一直处于人口数量多、粮食供给困难有很大改善,B项正确;南北方气候差异与玉米种植情况变化没有直接关联,排除A项;殖民活动的推动不是万历年间到乾隆年间玉米种植情况变化的主要原因,排除C项;当时中国经济结构没有太大的变动,排除D项。故选B项。

6.D

【解析】

【详解】

根据所学可知,明清时期,江南市镇出现了手工工场,尤其是在丝织、棉纺织行业中达到的水平,领先于工业革命前夕的欧洲,这就是早期工业化,但后来因闭关锁国而落后于欧洲,D项正确,排除ABC三项。故选D项。

7.B

【解析】

【详解】

根据材料“兵兴以来,地荒民逃,流离无告。其令所在有司广加招徕……各州县以招民劝耕之多寡……岁终,抚按考核以闻”可知由于明末清初的战乱使大片土地荒废,清政府下令地方官招揽流民,鼓励垦荒,B项正确;征收赋税是政府主要来源,排除A项;材料没有体现大力发展手工业和推广玉米、甘薯等高产作物,排除CD项。故选B项。

8.A

【解析】

【详解】

根据所学可知春秋时期铁制工具开始广泛应用于农业生产领域,唐朝农民改进犁的构造,制成曲辕犁,还创制了新的灌溉工具筒车 ,明清时期,商品经济空前活跃都能促进经济的发展,①②③正确;清朝采取闭关政策,严格限制对外贸易,并不是禁止对外贸易,④错误。A项正确;BCD项不符题意,排除。故选A项。

9.C

【解析】

【详解】

依据题干表格可知,从康熙二十年到乾隆三十年,人均耕地数呈现明显下降的趋势,结合所学知识可知,清朝前期人口急增,人地矛盾突出,因此导致人均耕地数量急剧下降,C项正确;题干反映的是农业方面人均耕地数量的下降,与商品经济以及资本主义萌芽的发展并没有直接关系,排除A项;外来高产农作物的引进与广泛种植,有利于提高单位面积的农业产量,但并不是题干中人均耕地数变化的主要原因,排除B项;土地兼并现象严重通常造成土地所有权分布不平衡,但不是导致人均耕地数变化的主要原因,排除D项。故选C项。

10.B

【解析】

【分析】

【详解】

根据所学可知,明朝手工业在前代基础上继续发展,明代丝织业的中心是苏州,出现了集中的手工工场,B项正确, 松江是棉纺织业中心,景德镇是制瓷中心,刘家港对外港口,排除ACD三项。故选B项。

11.B

【解析】

【详解】

从“嗣后山头地角,水滨河尾,俱着听民耕种”可以看出当时政府重视本业,鼓励开垦荒地,B项正确;题干中只是说云南可以开垦的田地变少了,并没有说西南地区耕地减少,排除A项;材料中并没有介绍内地农业经济发展状况,不能体现边疆地区农业经济发达,超过内地,排除C项;材料中只是反映云南在积极开垦耕地,不能体现乾隆时期西南地区已得到充分开发,排除D项。 故选B项。

12.B

【解析】

【分析】

【详解】

根据材料“18世纪”“最有活力”等信息,结合所学可知,18世纪正值我国清朝中前期,此时商品经济发达,大量地域性商业中心形成,晋商和徽商等商帮组织活跃,社会呈现活力繁荣的景象,并出现“康乾盛世”局面,B项正确;15世纪初,郑和七下西洋,排除A项;雍正帝于1728年设置驻藏大臣,加强对西藏地区管理,不能反映社会“活力”,排除C项;《红楼梦》出版于18世纪末,是中国古典四大名著之一,描述了中国古代社会世态百相,揭示了中国封建社会盛极而衰的时代特征,与材料中“最具活力”不符,排除D项。故选B项。

【点睛】

13.C

【解析】

【详解】

根据“明代大商人的资本一般为白银数十万两,多者上百万两。到清代中期,大商人的资本一般在一百万两以上,甚至多达千万两。”可得出,清代中期商业活动的规模进一步扩大。在商业活动中,形成了一些大的商帮,拥有雄厚的商业资本,在全国进行商业活动。例如,山西商人组成的晋商,主要贩卖粮食、食盐、绸缎等,到乾隆时又专门经营汇兑、放贷和存款业务,在全国各地开设“票号”,便于货币流通。C项正确;商人地位有所提高,但没有根本性变化,排除A项;“明显松弛”的说法太绝对,排除B项;材料不能证明白银开始成为流通货币,排除D项。故选C项。

14.A

【解析】

【分析】

【详解】

清朝前期的商业很发达,陆路和水运的商旅往来频繁,各地的商品贸易十分兴盛,形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网。一些原来的农村地区发展为工商业市镇,有的地方居民超过万户,比县城的规模还大。苏州城外黄家巷,在明代“烟户甚稀”,到了清代前期,“生齿(泛指人口)日繁,人物殷富”。商品经济发展,带动市镇繁荣是导致这一变化的原因。A项正确;材料没有体现政府鼓励垦荒,排除B项;对外贸易繁荣在材料中没有体现,排除C项;材料没有体现小农经济发展,促进人口增长,排除D项。故选A项。

【点睛】

15.D

【解析】

【分析】

【详解】

依据所学知识可知,在商业活动中,形成了一些大的商帮,拥有雄厚的商业资本,在全国进行商业活动,例如,山西商人组成的晋商,主要贩卖粮食、食盐、绸缎,等到乾隆时,又专门经营汇兑、放贷和存款业务,在全国各地开设“票号”,便于货币流通,D项正确;宋朝在主要港口设立市舶司管理海外贸易,排除A项;宋朝设转运使,把地方财赋收归中央,排除B项;宣政院元朝设立,负责掌管全国佛教事宜并统辖吐蕃(今西藏)地区的军政事务,排除C项。故选D项。

【点睛】

16.B

【解析】

【详解】

根据材料及所学可知,由于经济重心的南移、江南经济的发展,西汉末至明初江南地区人口不断增加,B项正确;赋税制度的改革不是主要原因,排除A项;高产作物自明朝引进,时间不符,排除C项;土地政策的调整也不是主要原因,排除D项。故选B项。

17.B

【解析】

【分析】

【详解】

材料“苏州盛泽镇”“明初居民止五六十家,嘉靖间倍之,以绫绸为业,始称为市”“居民百倍于昔,绫绸之聚亦且十倍。四方大贾辇金至者无虚日……盖其繁阜喧盛,实为邑中诸镇之第一”反映的是苏州盛泽镇依靠丝绸手工业和商业发展经济的情况,由此可以佐证明清经济发展中工商业市镇繁荣的特点,B项正确;南宋时期经济重心就已经转移到南方,而且经济重心南移和工商业市镇的兴起没有必然关系,排除A项;材料强调的是盛泽镇依靠工商业发展经济的情况,和人地矛盾突出、海外贸易的兴盛无关,排除CD两项。故选B项。

【点睛】

18.D

【解析】

【详解】

据所学知识,清朝前期人口增长,带来许多问题,有些问题在当今世界同样存在,有贫困、资源、环境问题,D项正确;交通拥堵,就业就医问题是当今社会存在的问题,AC项错误,排除;清朝前期人口的快速增长,没涉及大量的人口流动与迁移,C项错误,排除。故选D项。

19.(1)现象:人口快速增长大片土地开垦出来。问题:人地矛盾环境破坏等等。

(2)原产地:美洲优点:容易种植(或高产)

影响:提高了粮食产量养活了更多人口。

(3)认识启示:人与自然、社会协调发展或重视农业生产,实现可持续发展。(表述意思一致即可得分)

【解析】

【分析】

(1)

根据材料一,由“明朝鼎盛时期,全国人口达到1亿多。到康熙时,全国人口总数已达到1.5亿”,可知人口快速增长;由“全国的耕地面积比明朝鼎盛时期增加了近3亿亩”,可知大片土地开垦出来。因此材料反映了明清时期出现人口快速增长大片土地开垦出来的现象;由此带来了人地矛盾,以及环境破坏等等。

(2)

根据材料二图片中的农作物,结合所学知识可知,明朝引进了原产南美洲的玉米、甘薯、马铃薯、花生和向日葵。到了清中期,江汉平原、洞庭湖和湘江沿岸地区,普遍推广玉米、甘薯等作物的种植,粮食产量有较大的提高。因此图片中的农作物原产地在美洲,其优点是容易种植;明清时期这些农作物得以推广种植,提高了粮食产量,养活了更多人口。

(3)

结合所学知识可知,促进当前我国社会经济持续健康运行与发展,应该注重人与自然、社会协调发展;重视农业生产,发展农业科技;贯彻新发展理念,深入推进供给侧结构性改革,全面深化改革和扩大开放;实现可持续发展等。

【点睛】

20.(1)经济的恢复与发展;社会相对安定。

(2)耕地面积大幅增长。统治者重视农业生产,大力推行垦荒政策;社会相对安定;劳动人民的辛勤劳作;人口的快速增长。(答出两点即可)

(3)人地矛盾逐渐突出;生态逐渐恶化;社会压力逐渐增大,影响经济持续发展;社会治安问题逐渐突出。(答出一点即可)

【解析】

【详解】

(1)依据材料一“清朝前期的统治者采取一系列恢复社会经济的措施,使经济发展,国力增强,社会安定,人口从清朝初年的4200多万,到乾隆末年达到了3亿……”可知,清朝前期人口快速增长的原因是统治者采取一系列恢复社会经济的措施,使经济的恢复与发展;社会相对安定。

(2)依据材料二表格信息并结合所学可知,1661--1766年,耕地面积大幅增长。顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策;其次社会相对安定;劳动人民的辛勤劳作;人口的快速增长等也是耕地面积大幅增长的因素。

(3)依据材料一和材料二并结合所学可知,清朝前期人口的快速增长带来了许多问题。如由于人口密度加大,人地矛盾逐渐突出;进一步开垦荒田,使生态逐渐恶化;社会压力逐渐增大,影响经济持续发展;社会治安问题逐渐突出等。

21.(1)图一:曲辕犁;图二:筒车。

(2)兴起了很多商业城市;商业店铺很多;经商时间不受限制。(答出两点即可)

(3)商贸城市:北京、南京;两大商帮:晋商、徽商。

(4)统一局面巩固,社会较为安定;统治者重视农业生产,推行垦荒政策;农业、手工业发展,推动了商业的繁荣;外来高产农作物的推广,粮食产量大量提高。(答出两点即可)

(5)人均耕地面积减少,人地矛盾突出;人均粮食减少,人民生活困苦(大量垦荒,自然环境遭到破坏;引发社会矛盾,社会危机重重)。(答出两点即可)

【解析】

【分析】

(1)

观察题干图片及据所学知识可知,材料一是唐朝发明的两种农具,图一是曲辕犁,图二是筒车。唐朝经济繁荣,农业发达。唐朝农民改进犁的构造制成曲辕犁,还创制了新式灌溉工具筒车。曲辕犁设计精妙,轻便灵巧,操作时可自如控制入土深浅,适于精耕细作,大大提高了耕作的效率和质量。筒车利用湍急的水流转动车轮,使装在车轮上的水筒,自动戽水,提上岸来进行灌溉。

(2)

据材料二“宋代的商业呈现出一派繁荣的景象。黄河、长江及运河沿岸兴起了很多商业城市”可知,宋代商业繁荣的表现在:兴起了很多商业城市;根据“城市人口增加,店铺到处可见”可归纳出商业店铺很多;根据“经商时间不受限制,出现了早市和夜市……”可归纳出经商时间不受限制。

(3)

据材料三“明朝的商品经济相当活跃,北京和南京是全国性的商贸城市,出现了数十座商业城市,还出现了有名的商帮,如山西的票号、两淮的盐商等。”可知,明朝全国性的商贸城市是北京、南京;出现的两大商帮是晋商、徽商。

(4)

据所学知识可知,清朝初年人口大量增长的原因有:统一局面巩固,社会较为安定;统治者重视农业生产,推行垦荒政策;农业、手工业 发 展,推动了商业的繁荣;外来高产农作物的 推广,粮食产量大量提高。

(5)

据材料四“清朝前期人口和粮食产量表”及所学知识可知,人口的快速增长,也带来了许多问题。有些地方,由于人口密度加大,人地矛盾逐渐突出,随之而来的是进一步开荒垦田,使很多天然植被和原始森林遭到破坏,水土流失严重,地力下降。庞大的人口也造成社会压力,影响了经济的持续发展。

【点睛】

一、选择题

1.绘画作品能揭示历史现象。下列绘画作品中能反映我国清代发达商品经济及丰富的市民文化生活的是(?????)

A. B .

C. D

2.乾隆时期的苏州,据记载已拥有“十万烟火”,财富“甲于天下”,有的地段“地值寸金”。这反映了这一时期的苏州

A.商品经济活跃 B.民族交往频繁

C.文化繁荣昌盛 D.皇权高度集中

3.元明清时期,从全国经济发展的格局看,江浙和广东珠江三角洲是全国经济最发达的地区,其发达的工商业逐渐使广大的北方地区和中西部地区成为其原料的供应地。这主要是因为(???????)

A.江南地区得到开发 B.南北经济差距缩小 C.经济重心南移完成 D.北方农业生产发展

4.镖局是中国古代专门为人保护财物或人身安全的机构,下图所示“晋商镖局”最早出现在(???????)

A.秦汉时期 B.三国时期 C.明清时期 D.隋唐时期

5.李时珍于明万历六年写成《本草纲目》,其中有“玉蜀黍(玉米)种出西土,种者亦罕”;乾隆二十三年的记载有“玉蜀黍,俗名玉米……此种近时楚中遍艺之”。玉米种植情况变化的主要原因是(?????)

A.南北方气候差异 B.人口增长的需求 C.殖民活动的推动 D.经济结构的变动

6.江南市镇的早期工业化,尤其是在丝织、棉纺织行业中达到的水平,领先于工业革命前夕的欧洲。这一现象可能出现在

A.魏晋南北朝时期 B.隋唐时期

C.宋元时期 D.明清时期

7.“兵兴以来,地荒民逃,流离无告。其令所在有司广加招徕……各州县以招民劝耕之多寡……岁终,抚按考核以闻。”反映清朝初期,解决粮食问题的措施有

A.清政府不再向人们征收赋税 B.鼓励垦荒,扩大耕地面积

C.大力发展手工业 D.推广玉米、甘薯等高产作物

8.下列关于中国古代经济发展的表述,正确的是

①春秋时期铁制工具开始广泛应用于农业生产领域???②唐朝农民改进犁的构造,制成曲辕犁,还创制了新的灌溉工具筒车???③明清时期,商品经济空前活跃???④清朝采取闭关政策禁止对外贸易

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

9.读“清前期人均占有耕地情况简表”,下列对此时期人均耕地数变化的原因分析正确的是

时期

人均耕地数(亩)

康熙二十年

27.92

乾隆二十八年

6.89

乾隆三十年

3.56

A.商品经济特别是资本主义萌芽的发展 B.外来高产农作物的引进与广泛种植

C.人口激增和可开垦土地的减少 D.土地兼并现象的严重

10.明朝手工业在前代基础上继续发展。明代丝织业的中心是

A.松江 B.苏州 C.景德镇 D.刘家港

11.乾隆年间,一份由云南布政使司颁发的开荒执照上写有:“滇省山多田少,水陆可耕之地俱经垦开无余,嗣后山头地角,水滨河尾,俱着听民耕种……沙立目(一家)开垦干地八亩。”此材料反映出(?????)

A.由于长期开发,西南地区耕地减少

B.当时政府重视农业,鼓励开垦荒地

C.边疆地区农业经济发达,超过内地

D.乾隆时期西南地区已得到充分开发

12.美国学者韩书瑞、罗友枝在《十八世纪中国社会》一书中提出:“18世纪在中国近代早期是最有活力的一个时期,是不该被贬低的繁荣时期。”以下史实最能说明这一观点的是( )

A.郑和下西洋 B.晋商和徽商活跃

C.设驻藏大臣 D.《红楼梦》出版

13.研究表明,明代大商人的资本一般为白银数十万两,多者上百万两。到清代中期,大商人的资本一般在一百万两以上,甚至多达千万两。这表明清代中期

A.商人的地位发生根本性改变 B.重农抑商政策明显松弛

C.商业活动的规模进一步扩大 D.白银开始成为流通货币

14.苏州城外黄家巷,在明代“烟户甚稀”,到了清代前期,“生齿(泛指人口)日繁,人物殷富”。导致这一变化的原因是

A.商品经济发展,带动市镇繁荣 B.政府鼓励垦荒,土地得以开发

C.对外贸易繁荣,社会财富增加 D.小农经济发展,促进人口增长

15.乾隆时专门经营汇兑、放贷和存款业务的是(?????)

A.市舶司 B.转运使 C.宣政院 D.票号

16.下表中人口数据的变化主要是因为

A.赋税制度的改革 B.江南经济的发展

C.高产作物的引进 D.土地政策的调整

17.苏州盛泽镇“明初居民止五六十家,嘉靖间倍之,以绫绸为业,始称为市”。乾隆时,“居民百倍于昔,绫绸之聚亦且十倍。四方大贾辇金至者无虚日……盖其繁阜喧盛,实为邑中诸镇之第一”。上述材料可以佐证下列明清经济的哪一特点?(?????)

A.经济重心南移 B.工商业市镇繁荣

C.人地矛盾突出 D.海外贸易的兴盛

18.清朝前期人口的快速增长,也带来了许多问题。有些问题在当今世界也同样存在,即

A.交通拥堵问题 B.大量的人口流动与迁移

C.就业就医问题 D.贫困、资源、环境问题

第II卷(非选择题)

请点击修改第II卷的文字说明

二、综合题

19.阅读材料,回答问题。

材料一???明朝鼎盛时期,全国人口达到1亿多。到康熙时,全国人口总数已达到1.5亿。乾隆末年,全国人口发展到3亿,占当时世界总人口的1/3;与此同时,全国的耕地面积比明朝鼎盛时期增加了近3亿亩。

——摘编自《中国历史》七年级下册

材料二

(1)材料一反映了明清时期出现的什么现象?由此带来了什么问题?

(2)材料二图片中的农作物原产地在哪里,有何优点?明清时期这些农作物得以推广种植,对社会有什么影响?

(3)结合以上材料及所学知识思考,如何促进当前我国社会经济持续健康运行与发展?谈谈你的认识或启示。

20.阅读材料,完成下列要求。

材料一???清朝前期的统治者采取一系列恢复社会经济的措施,使经济发展,国力增强,社会安定,人口从清朝初年的4200多万,到乾隆末年达到了3亿,150多年里人口增长了6倍多,占当时世界总人口的三分之一。

材料二

年代

耕地面积(顷)

顺治十八年(1661年)

5493576

康熙二十四年(1685年)

6078430

雍正二年(1724年)

6837914

乾隆三十一年(1766年)

7414495

——以上材料摘编自部编版七年级历史教科书

(1)根据材料一,归纳清朝前期人口快速增长的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,1661--1766年,耕地面积发生了什么变化?这种变化是由哪些因素导致的?

(3)根据材料一和材料二,并结合所学知识,清朝前期人口的快速增长会带来什么问题?

21.阅读下列材料,结合所学知识,回答问题:

材料一:

???图一?????????????????????????????????????????????????????????????????图二

(1)材料一是唐朝发明的两种农具,请写出它们的名称。

材料二:宋代的商业呈现出一派繁荣的景象。黄河、长江及运河沿岸兴起了很多商业城市;城市人口增加,店铺到处可见:经商时间不受限制,出现了早市和夜市……

——摘自七年级下册所学教材

(2)根据材料二,说说宋代商业繁荣的表现。

材料三:明朝的商品经济相当活跃,北京和南京是全国性的商贸城市,出现了数十座商业城市,还出现了有名的商帮,如山西的票号、两淮的盐商等。

——摘自七年级下册所学教材

(3)根据材料三,写出明朝全国性的商贸城市和两大商帮。

材料四:下面是清朝前期人口和粮食产量表。

时间

人口总量

粮食总量(斤)

人均耕地(亩)

人均粮食(斤)

康熙二年(1663)

0.95亿

1163亿

6.88

1183

乾隆十年(1795)

3.01亿

2576亿

2.14

867

(4)简要说出清朝初年人口大量增长的原因。

(5)根据材料四说出,清初人口增长引发怎样的社会问题?

参考答案:

1.D

【解析】

【详解】

根据题干信息“反映我国清代发达商品经济及丰富的市民文化生活”,结合所学知识可知,《盛世滋生图》是清代苏州籍宫廷画家徐扬描绘苏州风物的巨幅画作,描绘了当时苏州“商贾辐辏,百货骈阗”的市井风情;因为清朝前期的商业很发达,陆路和水路的商旅往来频繁各地的商品贸易十分兴盛,形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网。D项符合题意;《弈棋仕女图》 唐代弈棋仕女图,排除A项;《步辇图》描绘了唐太宗接见松赞干布派来的求婚使者的情景,排除B项;《清明上河图》用现实主义手法,全景式构图,生动细致地描绘了北宋王都开封汴京时的舟船往复,飞虹卧波,店铺林立,人烟稠密的繁华景象和丰富的社会生活习俗风情,排除C项。故选D项。

2.A

【解析】

【详解】

根据材料“十万烟火”“甲于天下”“地值寸金”等信息,结合所学可知,材料反映出乾隆时期,苏州人口众多、社会财富雄厚、寸土寸金等商品经济活跃、发达的场景,A项正确;材料描述的是苏州商业发达的景象,没有涉及民族交往、文化事业发展、皇权集中等方面的信息,排除BCD三项。故选A项。

3.C

【解析】

【详解】

根据所学可知,从魏晋南北朝时期,经济重心开始南移,到宋代,南方终于成为全国经济重心,这种局面一直延续到今天,因此,其发达的工商业逐渐使广大的北方地区和中西部地区就成为它的原料供应地,C项正确;江南地区得到开发是重要原因, 此时在经济地位的重要性上南已经超过北方,材料是说南方的重要性,排除ABD三项。故选C项。

4.C

【解析】

【详解】

根据材料“晋商镖局”,结合所学知识可知,明清时期,在商业活动中形成了一些大的商帮,他们拥有雄厚的商业资本,在全国进行商业活动。其中著名的有安徽的徽商和山西的晋商。因此,“晋商镖局”最早出现在明清时期 ,C项正确;秦汉时期、三国时期、隋唐时期都在明清时期之前,没有出现商帮,排除ABD项。故选C项。

5.B

【解析】

【详解】

明万历年间“玉蜀黍(玉米)种出西土,种者亦罕“也就是说此时的玉米种植的数量是非常小的,到乾隆年间“玉蜀黍,俗名玉米…此种近时楚中遍艺之”也就是说此时楚地遍地的玉米。我们知道玉米是舶来品,相对于小麦、水稻等农作物,玉米耐寒、高产,对于中国一直处于人口数量多、粮食供给困难有很大改善,B项正确;南北方气候差异与玉米种植情况变化没有直接关联,排除A项;殖民活动的推动不是万历年间到乾隆年间玉米种植情况变化的主要原因,排除C项;当时中国经济结构没有太大的变动,排除D项。故选B项。

6.D

【解析】

【详解】

根据所学可知,明清时期,江南市镇出现了手工工场,尤其是在丝织、棉纺织行业中达到的水平,领先于工业革命前夕的欧洲,这就是早期工业化,但后来因闭关锁国而落后于欧洲,D项正确,排除ABC三项。故选D项。

7.B

【解析】

【详解】

根据材料“兵兴以来,地荒民逃,流离无告。其令所在有司广加招徕……各州县以招民劝耕之多寡……岁终,抚按考核以闻”可知由于明末清初的战乱使大片土地荒废,清政府下令地方官招揽流民,鼓励垦荒,B项正确;征收赋税是政府主要来源,排除A项;材料没有体现大力发展手工业和推广玉米、甘薯等高产作物,排除CD项。故选B项。

8.A

【解析】

【详解】

根据所学可知春秋时期铁制工具开始广泛应用于农业生产领域,唐朝农民改进犁的构造,制成曲辕犁,还创制了新的灌溉工具筒车 ,明清时期,商品经济空前活跃都能促进经济的发展,①②③正确;清朝采取闭关政策,严格限制对外贸易,并不是禁止对外贸易,④错误。A项正确;BCD项不符题意,排除。故选A项。

9.C

【解析】

【详解】

依据题干表格可知,从康熙二十年到乾隆三十年,人均耕地数呈现明显下降的趋势,结合所学知识可知,清朝前期人口急增,人地矛盾突出,因此导致人均耕地数量急剧下降,C项正确;题干反映的是农业方面人均耕地数量的下降,与商品经济以及资本主义萌芽的发展并没有直接关系,排除A项;外来高产农作物的引进与广泛种植,有利于提高单位面积的农业产量,但并不是题干中人均耕地数变化的主要原因,排除B项;土地兼并现象严重通常造成土地所有权分布不平衡,但不是导致人均耕地数变化的主要原因,排除D项。故选C项。

10.B

【解析】

【分析】

【详解】

根据所学可知,明朝手工业在前代基础上继续发展,明代丝织业的中心是苏州,出现了集中的手工工场,B项正确, 松江是棉纺织业中心,景德镇是制瓷中心,刘家港对外港口,排除ACD三项。故选B项。

11.B

【解析】

【详解】

从“嗣后山头地角,水滨河尾,俱着听民耕种”可以看出当时政府重视本业,鼓励开垦荒地,B项正确;题干中只是说云南可以开垦的田地变少了,并没有说西南地区耕地减少,排除A项;材料中并没有介绍内地农业经济发展状况,不能体现边疆地区农业经济发达,超过内地,排除C项;材料中只是反映云南在积极开垦耕地,不能体现乾隆时期西南地区已得到充分开发,排除D项。 故选B项。

12.B

【解析】

【分析】

【详解】

根据材料“18世纪”“最有活力”等信息,结合所学可知,18世纪正值我国清朝中前期,此时商品经济发达,大量地域性商业中心形成,晋商和徽商等商帮组织活跃,社会呈现活力繁荣的景象,并出现“康乾盛世”局面,B项正确;15世纪初,郑和七下西洋,排除A项;雍正帝于1728年设置驻藏大臣,加强对西藏地区管理,不能反映社会“活力”,排除C项;《红楼梦》出版于18世纪末,是中国古典四大名著之一,描述了中国古代社会世态百相,揭示了中国封建社会盛极而衰的时代特征,与材料中“最具活力”不符,排除D项。故选B项。

【点睛】

13.C

【解析】

【详解】

根据“明代大商人的资本一般为白银数十万两,多者上百万两。到清代中期,大商人的资本一般在一百万两以上,甚至多达千万两。”可得出,清代中期商业活动的规模进一步扩大。在商业活动中,形成了一些大的商帮,拥有雄厚的商业资本,在全国进行商业活动。例如,山西商人组成的晋商,主要贩卖粮食、食盐、绸缎等,到乾隆时又专门经营汇兑、放贷和存款业务,在全国各地开设“票号”,便于货币流通。C项正确;商人地位有所提高,但没有根本性变化,排除A项;“明显松弛”的说法太绝对,排除B项;材料不能证明白银开始成为流通货币,排除D项。故选C项。

14.A

【解析】

【分析】

【详解】

清朝前期的商业很发达,陆路和水运的商旅往来频繁,各地的商品贸易十分兴盛,形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网。一些原来的农村地区发展为工商业市镇,有的地方居民超过万户,比县城的规模还大。苏州城外黄家巷,在明代“烟户甚稀”,到了清代前期,“生齿(泛指人口)日繁,人物殷富”。商品经济发展,带动市镇繁荣是导致这一变化的原因。A项正确;材料没有体现政府鼓励垦荒,排除B项;对外贸易繁荣在材料中没有体现,排除C项;材料没有体现小农经济发展,促进人口增长,排除D项。故选A项。

【点睛】

15.D

【解析】

【分析】

【详解】

依据所学知识可知,在商业活动中,形成了一些大的商帮,拥有雄厚的商业资本,在全国进行商业活动,例如,山西商人组成的晋商,主要贩卖粮食、食盐、绸缎,等到乾隆时,又专门经营汇兑、放贷和存款业务,在全国各地开设“票号”,便于货币流通,D项正确;宋朝在主要港口设立市舶司管理海外贸易,排除A项;宋朝设转运使,把地方财赋收归中央,排除B项;宣政院元朝设立,负责掌管全国佛教事宜并统辖吐蕃(今西藏)地区的军政事务,排除C项。故选D项。

【点睛】

16.B

【解析】

【详解】

根据材料及所学可知,由于经济重心的南移、江南经济的发展,西汉末至明初江南地区人口不断增加,B项正确;赋税制度的改革不是主要原因,排除A项;高产作物自明朝引进,时间不符,排除C项;土地政策的调整也不是主要原因,排除D项。故选B项。

17.B

【解析】

【分析】

【详解】

材料“苏州盛泽镇”“明初居民止五六十家,嘉靖间倍之,以绫绸为业,始称为市”“居民百倍于昔,绫绸之聚亦且十倍。四方大贾辇金至者无虚日……盖其繁阜喧盛,实为邑中诸镇之第一”反映的是苏州盛泽镇依靠丝绸手工业和商业发展经济的情况,由此可以佐证明清经济发展中工商业市镇繁荣的特点,B项正确;南宋时期经济重心就已经转移到南方,而且经济重心南移和工商业市镇的兴起没有必然关系,排除A项;材料强调的是盛泽镇依靠工商业发展经济的情况,和人地矛盾突出、海外贸易的兴盛无关,排除CD两项。故选B项。

【点睛】

18.D

【解析】

【详解】

据所学知识,清朝前期人口增长,带来许多问题,有些问题在当今世界同样存在,有贫困、资源、环境问题,D项正确;交通拥堵,就业就医问题是当今社会存在的问题,AC项错误,排除;清朝前期人口的快速增长,没涉及大量的人口流动与迁移,C项错误,排除。故选D项。

19.(1)现象:人口快速增长大片土地开垦出来。问题:人地矛盾环境破坏等等。

(2)原产地:美洲优点:容易种植(或高产)

影响:提高了粮食产量养活了更多人口。

(3)认识启示:人与自然、社会协调发展或重视农业生产,实现可持续发展。(表述意思一致即可得分)

【解析】

【分析】

(1)

根据材料一,由“明朝鼎盛时期,全国人口达到1亿多。到康熙时,全国人口总数已达到1.5亿”,可知人口快速增长;由“全国的耕地面积比明朝鼎盛时期增加了近3亿亩”,可知大片土地开垦出来。因此材料反映了明清时期出现人口快速增长大片土地开垦出来的现象;由此带来了人地矛盾,以及环境破坏等等。

(2)

根据材料二图片中的农作物,结合所学知识可知,明朝引进了原产南美洲的玉米、甘薯、马铃薯、花生和向日葵。到了清中期,江汉平原、洞庭湖和湘江沿岸地区,普遍推广玉米、甘薯等作物的种植,粮食产量有较大的提高。因此图片中的农作物原产地在美洲,其优点是容易种植;明清时期这些农作物得以推广种植,提高了粮食产量,养活了更多人口。

(3)

结合所学知识可知,促进当前我国社会经济持续健康运行与发展,应该注重人与自然、社会协调发展;重视农业生产,发展农业科技;贯彻新发展理念,深入推进供给侧结构性改革,全面深化改革和扩大开放;实现可持续发展等。

【点睛】

20.(1)经济的恢复与发展;社会相对安定。

(2)耕地面积大幅增长。统治者重视农业生产,大力推行垦荒政策;社会相对安定;劳动人民的辛勤劳作;人口的快速增长。(答出两点即可)

(3)人地矛盾逐渐突出;生态逐渐恶化;社会压力逐渐增大,影响经济持续发展;社会治安问题逐渐突出。(答出一点即可)

【解析】

【详解】

(1)依据材料一“清朝前期的统治者采取一系列恢复社会经济的措施,使经济发展,国力增强,社会安定,人口从清朝初年的4200多万,到乾隆末年达到了3亿……”可知,清朝前期人口快速增长的原因是统治者采取一系列恢复社会经济的措施,使经济的恢复与发展;社会相对安定。

(2)依据材料二表格信息并结合所学可知,1661--1766年,耕地面积大幅增长。顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策;其次社会相对安定;劳动人民的辛勤劳作;人口的快速增长等也是耕地面积大幅增长的因素。

(3)依据材料一和材料二并结合所学可知,清朝前期人口的快速增长带来了许多问题。如由于人口密度加大,人地矛盾逐渐突出;进一步开垦荒田,使生态逐渐恶化;社会压力逐渐增大,影响经济持续发展;社会治安问题逐渐突出等。

21.(1)图一:曲辕犁;图二:筒车。

(2)兴起了很多商业城市;商业店铺很多;经商时间不受限制。(答出两点即可)

(3)商贸城市:北京、南京;两大商帮:晋商、徽商。

(4)统一局面巩固,社会较为安定;统治者重视农业生产,推行垦荒政策;农业、手工业发展,推动了商业的繁荣;外来高产农作物的推广,粮食产量大量提高。(答出两点即可)

(5)人均耕地面积减少,人地矛盾突出;人均粮食减少,人民生活困苦(大量垦荒,自然环境遭到破坏;引发社会矛盾,社会危机重重)。(答出两点即可)

【解析】

【分析】

(1)

观察题干图片及据所学知识可知,材料一是唐朝发明的两种农具,图一是曲辕犁,图二是筒车。唐朝经济繁荣,农业发达。唐朝农民改进犁的构造制成曲辕犁,还创制了新式灌溉工具筒车。曲辕犁设计精妙,轻便灵巧,操作时可自如控制入土深浅,适于精耕细作,大大提高了耕作的效率和质量。筒车利用湍急的水流转动车轮,使装在车轮上的水筒,自动戽水,提上岸来进行灌溉。

(2)

据材料二“宋代的商业呈现出一派繁荣的景象。黄河、长江及运河沿岸兴起了很多商业城市”可知,宋代商业繁荣的表现在:兴起了很多商业城市;根据“城市人口增加,店铺到处可见”可归纳出商业店铺很多;根据“经商时间不受限制,出现了早市和夜市……”可归纳出经商时间不受限制。

(3)

据材料三“明朝的商品经济相当活跃,北京和南京是全国性的商贸城市,出现了数十座商业城市,还出现了有名的商帮,如山西的票号、两淮的盐商等。”可知,明朝全国性的商贸城市是北京、南京;出现的两大商帮是晋商、徽商。

(4)

据所学知识可知,清朝初年人口大量增长的原因有:统一局面巩固,社会较为安定;统治者重视农业生产,推行垦荒政策;农业、手工业 发 展,推动了商业的繁荣;外来高产农作物的 推广,粮食产量大量提高。

(5)

据材料四“清朝前期人口和粮食产量表”及所学知识可知,人口的快速增长,也带来了许多问题。有些地方,由于人口密度加大,人地矛盾逐渐突出,随之而来的是进一步开荒垦田,使很多天然植被和原始森林遭到破坏,水土流失严重,地力下降。庞大的人口也造成社会压力,影响了经济的持续发展。

【点睛】

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源