2022年中考语文专项复习-文言文虚词用法课件(共34张PPT)

文档属性

| 名称 | 2022年中考语文专项复习-文言文虚词用法课件(共34张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-04-07 09:30:43 | ||

图片预览

文档简介

常见文言虚词用法

文言文中常见的虚词

而、之、于、其、以、为、乃、虽

因、与、乃、且、则、何、所、焉

提示:

1.每个词并没有列出全部用法及词义,只列出了初中阶段出现并常用的用法及词义。

2.对于一些比较模糊、晦涩的例子,不必钻牛角尖,中考考察的都是用法及意义十分鲜明、确定的例子。

3.对于课文中的一些特殊的用法(有些甚至在初中阶段甚至是孤例),要牢记例句,做到一出现就能明确辨认。

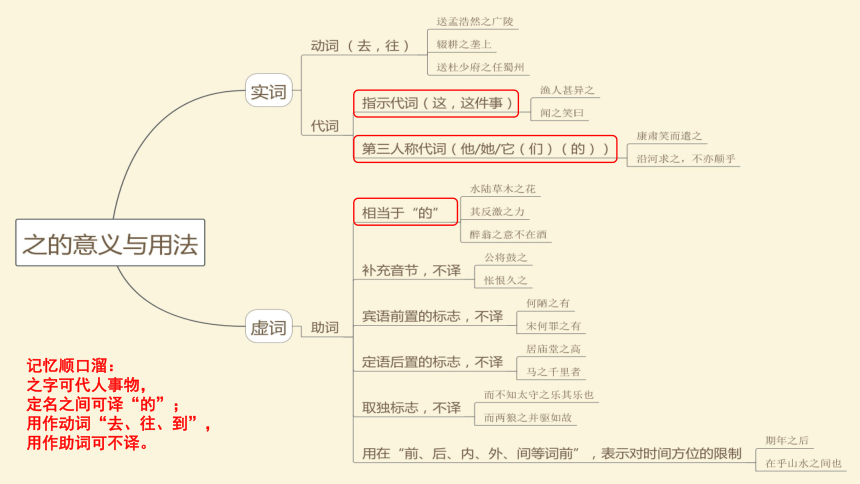

一、“之”的意义与用法归纳

记忆顺口溜:

之字可代人事物,

定名之间可译“的”;

用作动词“去、往、到”,

用作助词可不译。

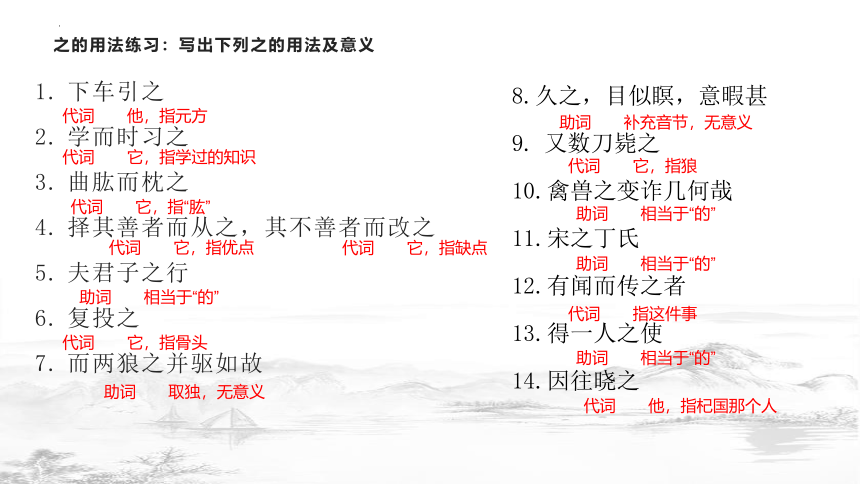

之的用法练习:写出下列之的用法及意义

下车引之

学而时习之

曲肱而枕之

择其善者而从之,其不善者而改之

夫君子之行

复投之

而两狼之并驱如故

8.久之,目似瞑,意暇甚

又数刀毙之

禽兽之变诈几何哉

宋之丁氏

有闻而传之者

得一人之使

因往晓之

代词 他,指元方

代词 它,指学过的知识

代词 它,指“肱”

代词 它,指优点

代词 它,指缺点

助词 相当于“的”

代词 它,指骨头

助词 取独,无意义

助词 补充音节,无意义

代词 它,指狼

代词 指这件事

助词 相当于“的”

助词 相当于“的”

助词 相当于“的”

代词 他,指杞国那个人

邵民瞻为东坡买一宅,为钱五百缗,东坡倾囊仅能偿之1。卜吉日入新第,既得日矣。夜与邵步月,偶至一村落,闻妇人哭声极哀,东坡徙倚听之2,曰:“异哉,何其悲也!岂有大难割之3爱,触于其心欤?吾将问之4。”遂与邵推扉而入,则一老妪,见东坡,泣自若?。东坡问妪何为哀伤至是。妪曰:“吾家有一居,相传百年,保守不敢动,以至于我,而吾子不肖?,遂举以售诸?人。吾今日迁徒来此百年旧居一旦诀别宁不痛心此吾之5所以泣也。”东坡亦为怆然。问其故居所在,则东坡以五百缗所得者也。东坡因再三慰抚?,徐谓之6曰:“妪之7旧居,乃吾所售也。不必深悲,今当以是屋还妪。”即命取屋券?,对妪焚之8。呼其子,命翌日??迎母还旧第,竟不索其直?。

1.代词 指住宅

2.代词 指老妪的哭声

3.助词 “的”

4.代词 指老妪

5.助词 “的”

6.代词 指老妪

7.助词 “的”

8.代词 指“屋券”

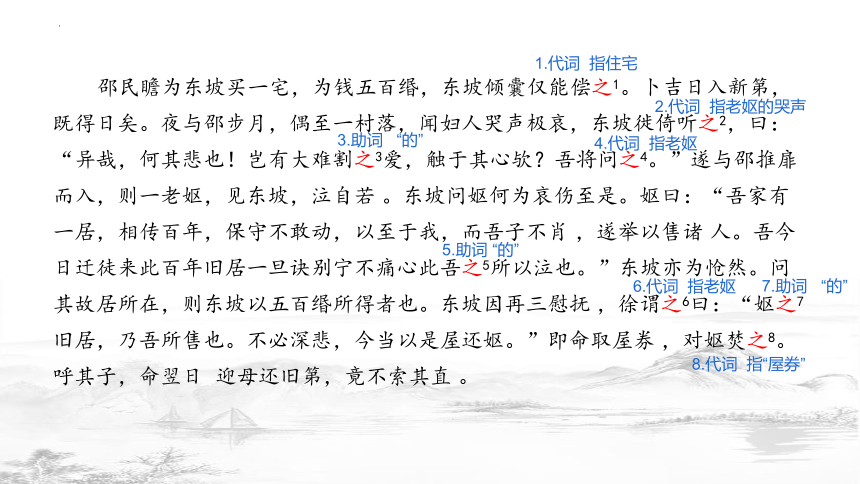

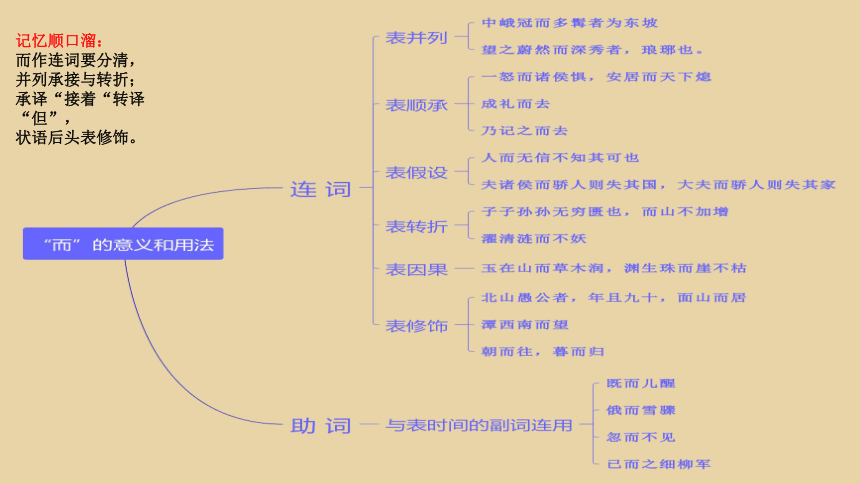

二、“而”的意义与用法归纳

记忆顺口溜:

而作连词要分清,

并列承接与转折;

承译“接着“转译“但”,

状语后头表修饰。

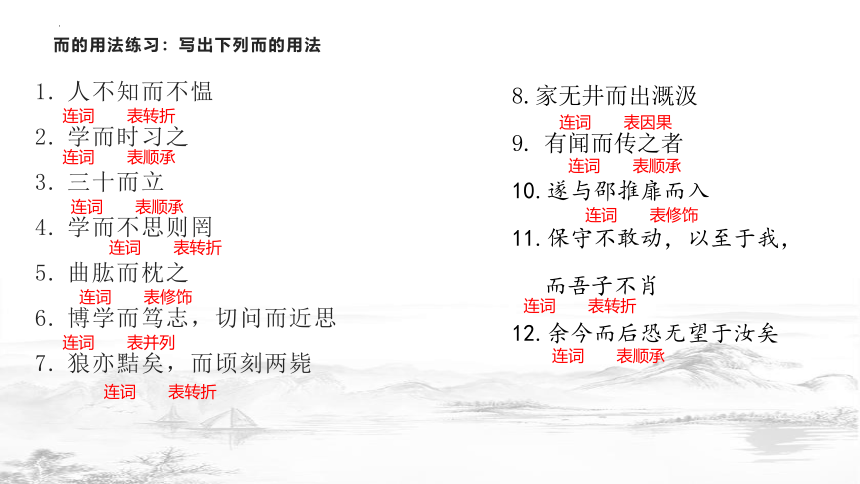

而的用法练习:写出下列而的用法

人不知而不愠

学而时习之

三十而立

学而不思则罔

曲肱而枕之

博学而笃志,切问而近思

狼亦黠矣,而顷刻两毙

8.家无井而出溉汲

有闻而传之者

遂与邵推扉而入

保守不敢动,以至于我,而吾子不肖

余今而后恐无望于汝矣

连词 表转折

连词 表顺承

连词 表顺承

连词 表转折

连词 表修饰

连词 表并列

连词 表转折

连词 表因果

连词 表顺承

连词 表修饰

连词 表转折

连词 表顺承

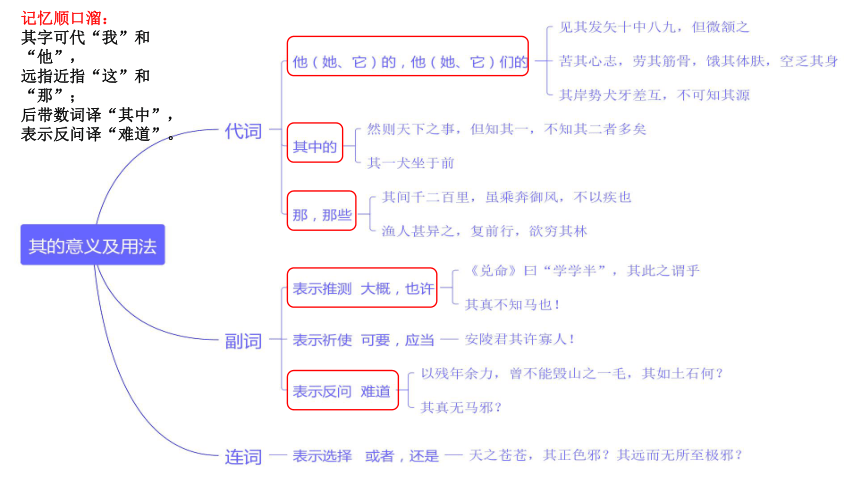

三、“其”的意义与用法归纳

记忆顺口溜:

其字可代“我”和“他”,

远指近指“这”和“那”;

后带数词译“其中”,

表示反问译“难道”。

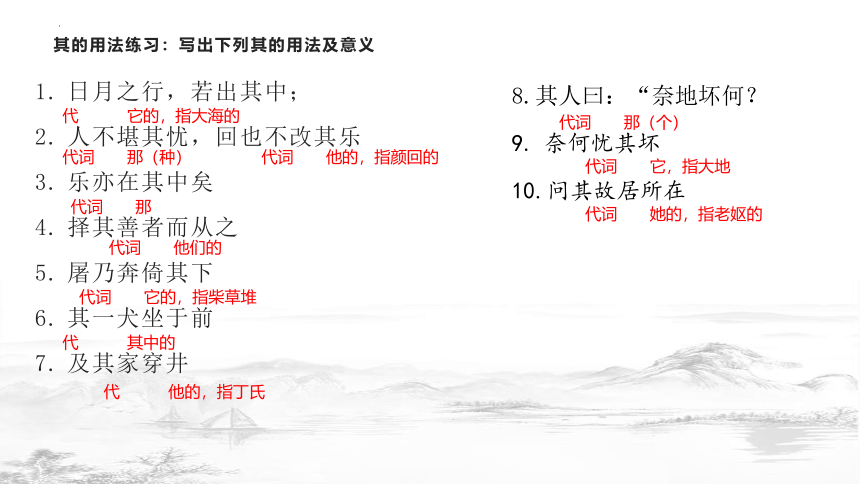

其的用法练习:写出下列其的用法及意义

日月之行,若出其中;

人不堪其忧,回也不改其乐

乐亦在其中矣

择其善者而从之

屠乃奔倚其下

其一犬坐于前

及其家穿井

8.其人曰:“奈地坏何?

奈何忧其坏

问其故居所在

代 它的,指大海的

代词 那(种)

代词 那

代词 他们的

代词 它的,指柴草堆

代 其中的

代 他的,指丁氏

代词 那(个)

代词 它,指大地

代词 他的,指颜回的

代词 她的,指老妪的

四、“与”的意义与用法归纳

介词“和”与连词“和”的区别

辨析连词“与”和介词“与”

“与”作连词,解释为“和”时,构成并列短语,依据我们学过的并列短语的性质,也就意味着“与”前后连接的两词之间是词性相同、地位相等、可以互换位置。这种情况常常出现在并列的主语或并列的宾语的情况下。

“与”作介词,解释为“和”时,和后面的名词构成的是介宾短语,如“(鲁肃)与蒙论议”这一句,主语是鲁肃,谓语是论议,与蒙是介宾短语作状语,修饰论议。这种情况与和名词构成的介宾短语是谓语的修饰成分,与主语是不可同日而语的。所以自然也就不能与主语互换位置。否则,整句话的意思就会完全发生变化。

与的用法练习:写出下列与的用法与意义

我寄愁心与明月

与儿女讲论文义

陈太丘与友期行

君与家君期日中

与朋友交而不信乎

年与时驰,意与日去

夜与邵步月

动词 给予

介词 对、向、和

连词 和、同

连词 和、同

介 对、向、和

介 对、向、和

介词 对、向、和

五、“于”的意义与用法归纳

记忆顺口溜:

于字可译到、在、从,

也可翻作对、与、同;

形容词后表比较,

动词之后表被动。

而的用法练习:写出下列而的用法

乃取一葫芦置于地

不义而富且贵,于我如浮云

其一犬坐于前

闻之于宋君

非得一人于井中也

余今而后恐无望于汝矣

齐有一足鸟,舞于殿前

介词 在

介词 对于

介词 在

介词 被

介词 在

介词 对于

介词 在

六、“以”的意义与用法归纳

记忆顺口溜:

“以”作介词“把、拿、用”,

因为、按照、在、凭、从;

又作连词如同“而”,

偶尔通假要分清。

以的用法练习:写出下列以的用法及意义

东临碣石,以观沧海

可以为师矣

静以修身,俭以养德

屠惧,投以骨

以刀劈狼首

意将隧入以攻其后也

盖以诱敌

连词 表目的,“来”

可以 可以凭借

连词 表目的,“来”

介词 把

介词 用

连词 表目的,“来”

连词 表目的,“来”

七、“虽”的意义与用法归纳

八、“为”的意义与用法归纳

虚词

词性

用法意义

例句

乃

代词

人称代词,你,你们

家祭无忘告乃翁(《示儿》)

副词

表肯定,可译为“是”“就是”“原来是”

乃石性坚重(《河中石兽》)

强调两事情理相悖或事出意外,可译为“却”“竟然”“居然”等

乃不知有汉,无论魏晋(《桃花源记》)

连词

表示前后两事在情理上的顺承或时间上的紧接,可译为“于是”“就”“便”等

乃重修岳阳楼(《岳阳楼记》)?乃入见(《曹刿论战》)

表示前后两事在情理上的顺承或时间上的紧接,可译为“才”“这才”等

久而乃和(《送东阳马生序》) 太丘舍去,去后乃至(《陈太丘与友期行》)

乃

所

所

名词

处所,地方,位置

必能使行阵和睦,优劣得所(《出师表》)

代词

用在动词之前,构成名词性词组,代指人或事物

皆若空游无所依(《小石潭记》)

衣食所安(《曹刿论战》)

副词

和“以”连用,……的原因;用来

所以动心忍性,曾益其所不能(《生于忧患,死于安乐》)

此先汉所以兴隆也(《出师表》)

者

代词

用在数词后面,指代事物,可译为“种”“样”

二者不可得兼(《鱼我所欲也》)

或异二者之为(《岳阳楼记》)

用在动词、形容词等词语后面,指人或者事物,相当于“……的人”“……的事”“……的方面”“……的手段”

知之者不如好之者(《〈论语〉十二章》) 则凡可以得生者何不用也(《鱼我所欲也》)

虚词

词性

用法意义

例句

者

助词

结构助词,有时不译,有时译为“……的样子”

马之千里者,一食或尽粟一石(《马说》)

语气词

表判断,有时和“也”一起作为判断句的标志,可译为“是”

菊,花之隐逸者也(《爱莲说》)

望之蔚然而深秀者(《醉翁亭记》)

用于主语后,引出原因、解释等

吾妻之美我者,私我也(《邹忌讽齐王纳谏》)

者

何

代词

表疑问,相当于“什么”

何陋之有(《陋室铭》)?

何以战(《曹刿论战》)

表疑问,相当于“谁”“哪一个”“哪里”

何夜无月?何处无竹柏(《记承天寺夜游》)

此乐何及(《岳阳楼记》)

表疑问,相当于“怎么”“怎么样”

徐公何能及君也(《邹忌讽齐王纳谏》)

大兄何见事之晚乎(《孙权劝学》)

表疑问,相当于“为什么”“何故”

或异二者之为,何哉(《岳阳楼记》) 安陵君不听寡人,何也(《唐雎不辱使命》)

副词

表示程度深,可译为“怎么”“多么”

水何澹澹(《观沧海》)

吏呼一何怒!妇啼一何苦(《石壕吏》)

何

则

副词

用在判断句中,起强调和确认作用,相当于“乃”“即”可译作“是”、“就是”。

此则岳阳楼之大观也(《岳阳楼记》)

连词

表示承接关系,相当于“就”“便”“那么”

则有去国怀乡/居庙堂之高则忧其民(《岳阳楼记》)?

则素湍绿潭,回清倒影(《三峡》)

表示转折关系,相当于“然而”“反倒”

余则缊袍敝衣处其间(《送东阳马生序》)

表示假设,相当于“假如”

入则无法家拂士,出则无敌国外患者(《生于忧患,死于安乐》)

万钟则不辩礼义而受之(《鱼我所欲也》)

与“然”连用,组成固定结构,表示“既然……那么”

然则何时而乐耶(《岳阳楼记》)

然则天下之事(《河中石兽》)

常“则……则”并用,有加强对比的作用

蝉则千转不穷,猿则百叫无绝(《与朱元思书》)

则

乎

⑴表示疑问语气,相当于“吗”、“呢”。例:

①大王尝闻布衣之怒乎?

⑵表示反问语气,相当于“吗”、“呢”。例:

①学而时习之,不亦说乎?

⑶表示感叹语气,相当于“啊”、“呀”。例:

①嗟乎,燕雀安知鸿鹄之志哉!

(4)表示商量语气,相当于“吗”,“吧”。例:

①今亡亦死,举大计亦死,等死,死国可乎?

(5)同“于”。例:

①醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。

②颓然乎其间

焉

(一)代词,相当于“之” 、“哪里”

如“忽啼求之,父异焉” 、“且焉置土石” 。

(二)助词、兼词时的用法和意义。

(1)语气助词

①用在句尾,表直陈的语气,相当于 “了” ,也可不译。

例:可远观不可亵玩焉。 《爱莲说》

②用在句尾,表疑问语气,相当于“呢” 。

例:①万钟于我何加焉?《鱼我所欲也》

②肉食者谋之,又何间焉? 《曹刿论战》

(2)兼词。 相当于“于之” ,其中“于”为介词,“之”为代词,可译为“在这(那) 里” 、“从这(那)里 ” 。

例:①夫大国,难测也,惧有伏焉。(在那里)《曹刿论战》

②率妻子邑人来此绝境,不复出焉。(从这里)《桃花源记》

文言文中常见的虚词

而、之、于、其、以、为、乃、虽

因、与、乃、且、则、何、所、焉

提示:

1.每个词并没有列出全部用法及词义,只列出了初中阶段出现并常用的用法及词义。

2.对于一些比较模糊、晦涩的例子,不必钻牛角尖,中考考察的都是用法及意义十分鲜明、确定的例子。

3.对于课文中的一些特殊的用法(有些甚至在初中阶段甚至是孤例),要牢记例句,做到一出现就能明确辨认。

一、“之”的意义与用法归纳

记忆顺口溜:

之字可代人事物,

定名之间可译“的”;

用作动词“去、往、到”,

用作助词可不译。

之的用法练习:写出下列之的用法及意义

下车引之

学而时习之

曲肱而枕之

择其善者而从之,其不善者而改之

夫君子之行

复投之

而两狼之并驱如故

8.久之,目似瞑,意暇甚

又数刀毙之

禽兽之变诈几何哉

宋之丁氏

有闻而传之者

得一人之使

因往晓之

代词 他,指元方

代词 它,指学过的知识

代词 它,指“肱”

代词 它,指优点

代词 它,指缺点

助词 相当于“的”

代词 它,指骨头

助词 取独,无意义

助词 补充音节,无意义

代词 它,指狼

代词 指这件事

助词 相当于“的”

助词 相当于“的”

助词 相当于“的”

代词 他,指杞国那个人

邵民瞻为东坡买一宅,为钱五百缗,东坡倾囊仅能偿之1。卜吉日入新第,既得日矣。夜与邵步月,偶至一村落,闻妇人哭声极哀,东坡徙倚听之2,曰:“异哉,何其悲也!岂有大难割之3爱,触于其心欤?吾将问之4。”遂与邵推扉而入,则一老妪,见东坡,泣自若?。东坡问妪何为哀伤至是。妪曰:“吾家有一居,相传百年,保守不敢动,以至于我,而吾子不肖?,遂举以售诸?人。吾今日迁徒来此百年旧居一旦诀别宁不痛心此吾之5所以泣也。”东坡亦为怆然。问其故居所在,则东坡以五百缗所得者也。东坡因再三慰抚?,徐谓之6曰:“妪之7旧居,乃吾所售也。不必深悲,今当以是屋还妪。”即命取屋券?,对妪焚之8。呼其子,命翌日??迎母还旧第,竟不索其直?。

1.代词 指住宅

2.代词 指老妪的哭声

3.助词 “的”

4.代词 指老妪

5.助词 “的”

6.代词 指老妪

7.助词 “的”

8.代词 指“屋券”

二、“而”的意义与用法归纳

记忆顺口溜:

而作连词要分清,

并列承接与转折;

承译“接着“转译“但”,

状语后头表修饰。

而的用法练习:写出下列而的用法

人不知而不愠

学而时习之

三十而立

学而不思则罔

曲肱而枕之

博学而笃志,切问而近思

狼亦黠矣,而顷刻两毙

8.家无井而出溉汲

有闻而传之者

遂与邵推扉而入

保守不敢动,以至于我,而吾子不肖

余今而后恐无望于汝矣

连词 表转折

连词 表顺承

连词 表顺承

连词 表转折

连词 表修饰

连词 表并列

连词 表转折

连词 表因果

连词 表顺承

连词 表修饰

连词 表转折

连词 表顺承

三、“其”的意义与用法归纳

记忆顺口溜:

其字可代“我”和“他”,

远指近指“这”和“那”;

后带数词译“其中”,

表示反问译“难道”。

其的用法练习:写出下列其的用法及意义

日月之行,若出其中;

人不堪其忧,回也不改其乐

乐亦在其中矣

择其善者而从之

屠乃奔倚其下

其一犬坐于前

及其家穿井

8.其人曰:“奈地坏何?

奈何忧其坏

问其故居所在

代 它的,指大海的

代词 那(种)

代词 那

代词 他们的

代词 它的,指柴草堆

代 其中的

代 他的,指丁氏

代词 那(个)

代词 它,指大地

代词 他的,指颜回的

代词 她的,指老妪的

四、“与”的意义与用法归纳

介词“和”与连词“和”的区别

辨析连词“与”和介词“与”

“与”作连词,解释为“和”时,构成并列短语,依据我们学过的并列短语的性质,也就意味着“与”前后连接的两词之间是词性相同、地位相等、可以互换位置。这种情况常常出现在并列的主语或并列的宾语的情况下。

“与”作介词,解释为“和”时,和后面的名词构成的是介宾短语,如“(鲁肃)与蒙论议”这一句,主语是鲁肃,谓语是论议,与蒙是介宾短语作状语,修饰论议。这种情况与和名词构成的介宾短语是谓语的修饰成分,与主语是不可同日而语的。所以自然也就不能与主语互换位置。否则,整句话的意思就会完全发生变化。

与的用法练习:写出下列与的用法与意义

我寄愁心与明月

与儿女讲论文义

陈太丘与友期行

君与家君期日中

与朋友交而不信乎

年与时驰,意与日去

夜与邵步月

动词 给予

介词 对、向、和

连词 和、同

连词 和、同

介 对、向、和

介 对、向、和

介词 对、向、和

五、“于”的意义与用法归纳

记忆顺口溜:

于字可译到、在、从,

也可翻作对、与、同;

形容词后表比较,

动词之后表被动。

而的用法练习:写出下列而的用法

乃取一葫芦置于地

不义而富且贵,于我如浮云

其一犬坐于前

闻之于宋君

非得一人于井中也

余今而后恐无望于汝矣

齐有一足鸟,舞于殿前

介词 在

介词 对于

介词 在

介词 被

介词 在

介词 对于

介词 在

六、“以”的意义与用法归纳

记忆顺口溜:

“以”作介词“把、拿、用”,

因为、按照、在、凭、从;

又作连词如同“而”,

偶尔通假要分清。

以的用法练习:写出下列以的用法及意义

东临碣石,以观沧海

可以为师矣

静以修身,俭以养德

屠惧,投以骨

以刀劈狼首

意将隧入以攻其后也

盖以诱敌

连词 表目的,“来”

可以 可以凭借

连词 表目的,“来”

介词 把

介词 用

连词 表目的,“来”

连词 表目的,“来”

七、“虽”的意义与用法归纳

八、“为”的意义与用法归纳

虚词

词性

用法意义

例句

乃

代词

人称代词,你,你们

家祭无忘告乃翁(《示儿》)

副词

表肯定,可译为“是”“就是”“原来是”

乃石性坚重(《河中石兽》)

强调两事情理相悖或事出意外,可译为“却”“竟然”“居然”等

乃不知有汉,无论魏晋(《桃花源记》)

连词

表示前后两事在情理上的顺承或时间上的紧接,可译为“于是”“就”“便”等

乃重修岳阳楼(《岳阳楼记》)?乃入见(《曹刿论战》)

表示前后两事在情理上的顺承或时间上的紧接,可译为“才”“这才”等

久而乃和(《送东阳马生序》) 太丘舍去,去后乃至(《陈太丘与友期行》)

乃

所

所

名词

处所,地方,位置

必能使行阵和睦,优劣得所(《出师表》)

代词

用在动词之前,构成名词性词组,代指人或事物

皆若空游无所依(《小石潭记》)

衣食所安(《曹刿论战》)

副词

和“以”连用,……的原因;用来

所以动心忍性,曾益其所不能(《生于忧患,死于安乐》)

此先汉所以兴隆也(《出师表》)

者

代词

用在数词后面,指代事物,可译为“种”“样”

二者不可得兼(《鱼我所欲也》)

或异二者之为(《岳阳楼记》)

用在动词、形容词等词语后面,指人或者事物,相当于“……的人”“……的事”“……的方面”“……的手段”

知之者不如好之者(《〈论语〉十二章》) 则凡可以得生者何不用也(《鱼我所欲也》)

虚词

词性

用法意义

例句

者

助词

结构助词,有时不译,有时译为“……的样子”

马之千里者,一食或尽粟一石(《马说》)

语气词

表判断,有时和“也”一起作为判断句的标志,可译为“是”

菊,花之隐逸者也(《爱莲说》)

望之蔚然而深秀者(《醉翁亭记》)

用于主语后,引出原因、解释等

吾妻之美我者,私我也(《邹忌讽齐王纳谏》)

者

何

代词

表疑问,相当于“什么”

何陋之有(《陋室铭》)?

何以战(《曹刿论战》)

表疑问,相当于“谁”“哪一个”“哪里”

何夜无月?何处无竹柏(《记承天寺夜游》)

此乐何及(《岳阳楼记》)

表疑问,相当于“怎么”“怎么样”

徐公何能及君也(《邹忌讽齐王纳谏》)

大兄何见事之晚乎(《孙权劝学》)

表疑问,相当于“为什么”“何故”

或异二者之为,何哉(《岳阳楼记》) 安陵君不听寡人,何也(《唐雎不辱使命》)

副词

表示程度深,可译为“怎么”“多么”

水何澹澹(《观沧海》)

吏呼一何怒!妇啼一何苦(《石壕吏》)

何

则

副词

用在判断句中,起强调和确认作用,相当于“乃”“即”可译作“是”、“就是”。

此则岳阳楼之大观也(《岳阳楼记》)

连词

表示承接关系,相当于“就”“便”“那么”

则有去国怀乡/居庙堂之高则忧其民(《岳阳楼记》)?

则素湍绿潭,回清倒影(《三峡》)

表示转折关系,相当于“然而”“反倒”

余则缊袍敝衣处其间(《送东阳马生序》)

表示假设,相当于“假如”

入则无法家拂士,出则无敌国外患者(《生于忧患,死于安乐》)

万钟则不辩礼义而受之(《鱼我所欲也》)

与“然”连用,组成固定结构,表示“既然……那么”

然则何时而乐耶(《岳阳楼记》)

然则天下之事(《河中石兽》)

常“则……则”并用,有加强对比的作用

蝉则千转不穷,猿则百叫无绝(《与朱元思书》)

则

乎

⑴表示疑问语气,相当于“吗”、“呢”。例:

①大王尝闻布衣之怒乎?

⑵表示反问语气,相当于“吗”、“呢”。例:

①学而时习之,不亦说乎?

⑶表示感叹语气,相当于“啊”、“呀”。例:

①嗟乎,燕雀安知鸿鹄之志哉!

(4)表示商量语气,相当于“吗”,“吧”。例:

①今亡亦死,举大计亦死,等死,死国可乎?

(5)同“于”。例:

①醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。

②颓然乎其间

焉

(一)代词,相当于“之” 、“哪里”

如“忽啼求之,父异焉” 、“且焉置土石” 。

(二)助词、兼词时的用法和意义。

(1)语气助词

①用在句尾,表直陈的语气,相当于 “了” ,也可不译。

例:可远观不可亵玩焉。 《爱莲说》

②用在句尾,表疑问语气,相当于“呢” 。

例:①万钟于我何加焉?《鱼我所欲也》

②肉食者谋之,又何间焉? 《曹刿论战》

(2)兼词。 相当于“于之” ,其中“于”为介词,“之”为代词,可译为“在这(那) 里” 、“从这(那)里 ” 。

例:①夫大国,难测也,惧有伏焉。(在那里)《曹刿论战》

②率妻子邑人来此绝境,不复出焉。(从这里)《桃花源记》