统编版高中语文必修上册第七单元16.2《登泰山记》 课件(61张ppt)

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文必修上册第七单元16.2《登泰山记》 课件(61张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 188.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-04-06 17:47:02 | ||

图片预览

文档简介

(共61张PPT)

登泰山记

字 ,一字梦谷,室名 ,清代桐城人。所编 ,历来负有盛誉。姚鼐治学以经为主,兼及子、史、诗文,著有 。在创作方面,姚鼐师承刘大櫆kuí,刘师承方苞bāo,三人都是桐城人,又都以古文辞著名,世称 。姚鼐的散文简洁精练,温润清新,有文采,形象性强,是桐城派影响最大的人物之一。

姬传

惜抱轩

《古文辞类纂 zuǎn 》

《惜抱轩诗文集》

桐城派

姚

鼐

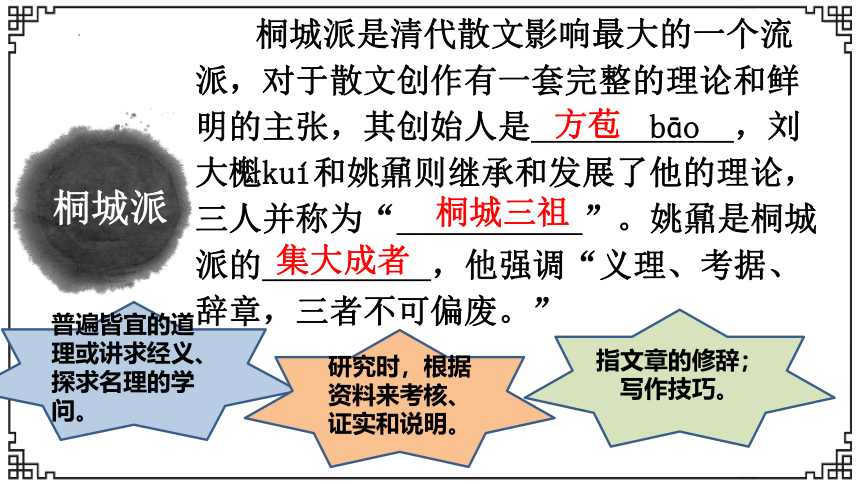

桐城派是清代散文影响最大的一个流派,对于散文创作有一套完整的理论和鲜明的主张,其创始人是 bāo ,刘大櫆kuí和姚鼐则继承和发展了他的理论,三人并称为“ ”。姚鼐是桐城派的 ,他强调“义理、考据、辞章,三者不可偏废。”

方苞

桐城三祖

集大成者

桐城派

普遍皆宜的道理或讲求经义、探求名理的学问。

研究时,根据资料来考核、证实和说明。

指文章的修辞;写作技巧。

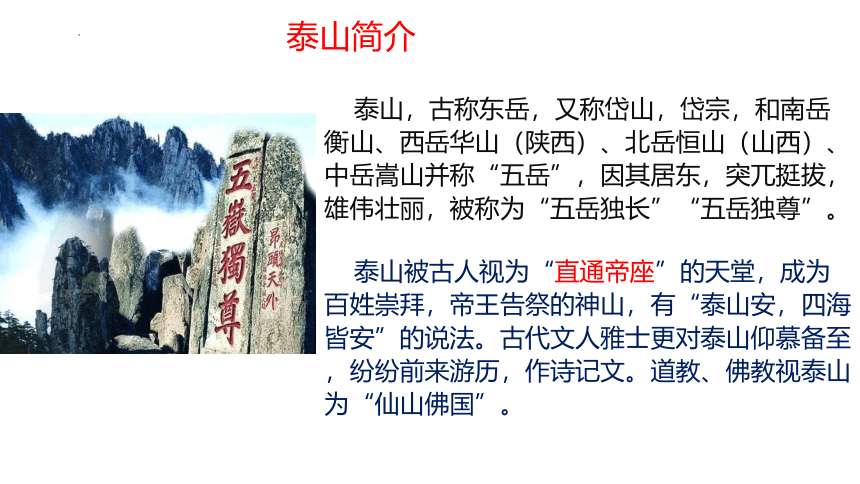

泰山,古称东岳,又称岱山,岱宗,和南岳衡山、西岳华山(陕西)、北岳恒山(山西)、中岳嵩山并称“五岳”,因其居东,突兀挺拔,雄伟壮丽,被称为“五岳独长”“五岳独尊”。

泰山简介

泰山被古人视为“直通帝座”的天堂,成为百姓崇拜,帝王告祭的神山,有“泰山安,四海皆安”的说法。古代文人雅士更对泰山仰慕备至,纷纷前来游历,作诗记文。道教、佛教视泰山为“仙山佛国”。

古代文人对于泰山的佳句

泰山一何高,迢迢造天庭。

——晋 陆机《泰山吟》

天门一长啸,万里清风来。

——唐 李白《游泰山》其一

泰山不让微尘,故能成其大;河海不择细流,故能成其深。

——李斯《谏逐客书》

岱宗何崔嵬,群山无与比。

——元 贾鲁《登泰山》

岱宗天下秀,霖雨遍人间。

——元 张志纯《泰山喜雨》

碧海烟归尽,晴峰雪半残。冰泉悬众壑,云路郁千盘。

——清·施闰章《雪中望岱宗》

望岳

——杜甫

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

《地理中国》系列节目《五岳》—东岳泰山

写作背景

乾隆三十九年(1774),姚鼐[nài]以养亲为名,告归田里。道经泰安与挚友泰安知府朱孝纯(字子颍yǐng)于此年十二月二十八日傍晚同上泰山山顶,第二天即除夕五更时分至日观峰的日观亭,观赏日出,写下了这篇游记。

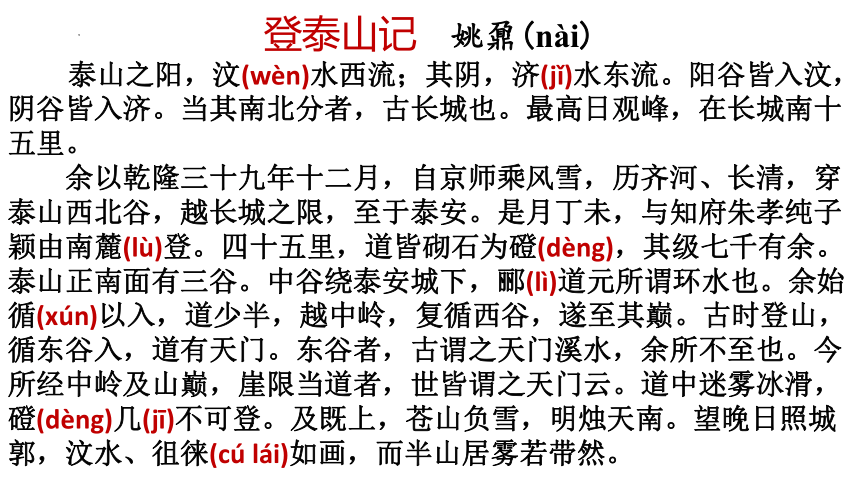

登泰山记 姚鼐(nài)

泰山之阳,汶(wèn)水西流;其阴,济(jǐ)水东流。阳谷皆入汶,阴谷皆入济。当其南北分者,古长城也。最高日观峰,在长城南十五里。

余以乾隆三十九年十二月,自京师乘风雪,历齐河、长清,穿泰山西北谷,越长城之限,至于泰安。是月丁未,与知府朱孝纯子颖由南麓(lù)登。四十五里,道皆砌石为磴(dèng),其级七千有余。泰山正南面有三谷。中谷绕泰安城下,郦(lì)道元所谓环水也。余始循(xún)以入,道少半,越中岭,复循西谷,遂至其巅。古时登山,循东谷入,道有天门。东谷者,古谓之天门溪水,余所不至也。今所经中岭及山巅,崖限当道者,世皆谓之天门云。道中迷雾冰滑,磴(dèng)几(jī)不可登。及既上,苍山负雪,明烛天南。望晚日照城郭,汶水、徂徕(cú lái)如画,而半山居雾若带然。

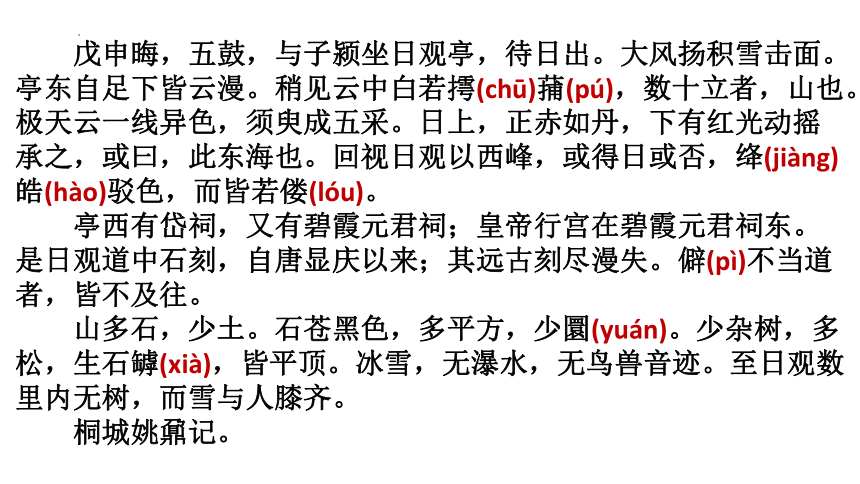

戊申晦,五鼓,与子颍坐日观亭,待日出。大风扬积雪击面。亭东自足下皆云漫。稍见云中白若摴(chū)蒱(pú),数十立者,山也。极天云一线异色,须臾成五采。日上,正赤如丹,下有红光动摇承之,或曰,此东海也。回视日观以西峰,或得日或否,绛(jiàng)皓(hào)驳色,而皆若偻(lóu)。

亭西有岱祠,又有碧霞元君祠;皇帝行宫在碧霞元君祠东。是日观道中石刻,自唐显庆以来;其远古刻尽漫失。僻(pì)不当道者,皆不及往。

山多石,少土。石苍黑色,多平方,少圜(yuán)。少杂树,多松,生石罅(xià),皆平顶。冰雪,无瀑水,无鸟兽音迹。至日观数里内无树,而雪与人膝齐。

桐城姚鼐记。

泰山之阳,汶水西流;其阴,济水东流。阳谷皆入汶,阴谷皆入济。当其南北分者,古长城也。最高日观峰,在长城南十五里。

泰山的南面,汶河向西流去;泰山的北面,济水向东流去。南面向阳山谷中的水流进汶河,北面背阴山谷中的水流进济水。在南北山谷分界的地方,是古长城。最高的日观峰位于长城南十五里的地方。

第一段

1.阳、阴:山南、水北为阳;山北、水南为阴。

2.西:向西,名词作状语;东:向东,名词作状语。

3.当:在,介词。

4.当其南北分者,古长城也:判断句。

衡阳(南岳衡山之南) 湘阴(湘江之南)

淮阴(淮河之南) 汉阴(汉江之南)

总写泰山地理形势和位置

南北分流

南北分界

最高之处

汶和济

古长城

日观峰

(为下文写观日出埋下伏笔)

余以乾隆三十九年十二月,自京师乘风雪,历齐河、长清,穿泰山西北谷,越长城之限,至于泰安。是月丁未,与知府朱孝纯子颖由南麓登。四十五里,道皆砌石为磴,其级七千有余。

我在乾隆三十九年十二月从京城里出发,冒着风雪,经过齐河县、长清县,穿越泰山西北的山谷,跨过长城的界限,到达泰安。这月丁未日(乾隆三十九年十二月二十八日),我和泰安知府朱孝纯从南边的山脚登山。行走四十五里远,道路都是石板砌成的台阶,共有七千多级。

第二段

1.以:在,介词。

2.乘:冒。

3.历:经过。

4.限:界限。

5.至于:到达。

6.麓:山脚。

7.磴:石阶。

8.有:同“又”。

1.古代纪年月日法

(1)年号纪年法:由汉武帝开始有年号。皇帝即位,都要改元,称元年,依次为二年、三年等。例如,乾隆三十九年十二月。

(2)干支纪年法:

十天干:甲、乙、丙、丁、戊、已、庚、辛、壬、癸

十二地支:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥

干支两字相配,六十年周而复始,俗称六十甲子,用以纪年,也可以用来纪日。

年号与干支可以兼用,例如:元丰七年六月丁丑。

古文化知识补充

2.京师

国都。近现代已不再沿用,直接称为首都。因各朝代国都大多不同,京师就指代不同的城市。例如:京师学者咸怪其无征。(《张衡传》)“京师”指东汉国都洛阳。余以乾隆三十九年十二月,自京师乘风雪。(《登泰山记》)“京师”指清朝国都北京。

(2018·全国卷Ⅱ)11. 下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A. 豪右,指旧时的富豪家族、世家大户;汉代以右为尊,所以习惯上称为“豪右”。

B. 顿首,即以头叩地而拜,是古代交际礼仪;又常常用于书信、奏表中作为敬辞。

C. 茂才,即秀才,东汉时为避光武帝刘秀名讳,改为茂才,后世有时也沿用此名。

D. 京师是古代京城的通城,现代则称为首都:“京”“师”单用,旧时均可指国都。

D “师”单用,不可指国都,一般指老师、军队。

泰山正南面有三谷。中谷绕泰安城下,郦道元所谓环水也。余始循以入,道少半,越中岭,复循西谷,遂至其巅。古时登山,循东谷入,道有天门。东谷者,古谓之天门溪水,余所不至也。

泰山正南面有三条山谷。当中那条山谷的水环绕泰安城,这就是郦道元书中所说的环水。我开始沿着中间这条山谷往里走。道路不到一半,翻过中岭,再沿着西边的那条山谷走,就到了泰山的顶巅。古时候登泰山,沿着东边的山谷进入,道路中有座天门。东边的山谷,古时候称它为天门溪水,是我没有到过的。

1.以:相当于“而”,就,表承接,连词。

2.余始循以入:省略句;循:沿着。

3.道少半:路不到一半。

4.巅:顶峰。

今所经中岭及山巅,崖限当道者,世皆谓之天门云。道中迷雾冰滑,磴几不可登。及既上,苍山负雪,明烛天南,望晚日照城廓,汶水、徂徕如画,而半山居雾若带然。

现在经过的中岭和山顶像门槛一样阻挡道路的山崖,世人都称它为“天门”。一路上大雾迷漫、冰冻溜滑,石板石阶几乎无法攀登。等到已经登上山顶,只见深青色的山被白雪覆盖,明亮的雪光照耀着南边的天空。远望夕阳映照着泰安城,汶水、徂徕山就像是一幅美丽的山水画,停留在半山腰处的云雾,又像是一条舞动的飘带似的。

1.限:门槛;当:横;

2.崖限当道者:定语后置句。

3.云:助词,无实义。

4.几:几乎。

5.及:等到;既:已经。

6.负:背,覆盖。

7.烛:照,n.- v.

8.城郭:城市。

9.居:停留。

10.然:……的样子,形容词词尾。

京师

泰安

南麓

中谷

中岭(天门)

西谷

山巅

乘、历、

穿、越

由

循

越

复循

遂至

第二段,主要以游踪为线索,记述作者登山的经过,叙写登山的艰难和到达山巅后所见的景象。

作者描写山顶上的景色时,用字传神,请结合文本鉴赏。

负、烛、居、若带

“负”:“背,覆盖”。以动写静,显出雪的厚度,又以拟人手法,使雪山奕奕传神。

“烛”:“照”。名词活用为动词,显出雪光的亮度,写出日光和雪光相映的奇景。

“居”:“停留”。以动写静,写出雾的轻,呈停聚不动的状态。

“若带”:“像是一条舞动的飘带”。比喻,写出云雾的具体形状,烘托出泰山的高峻雄伟。

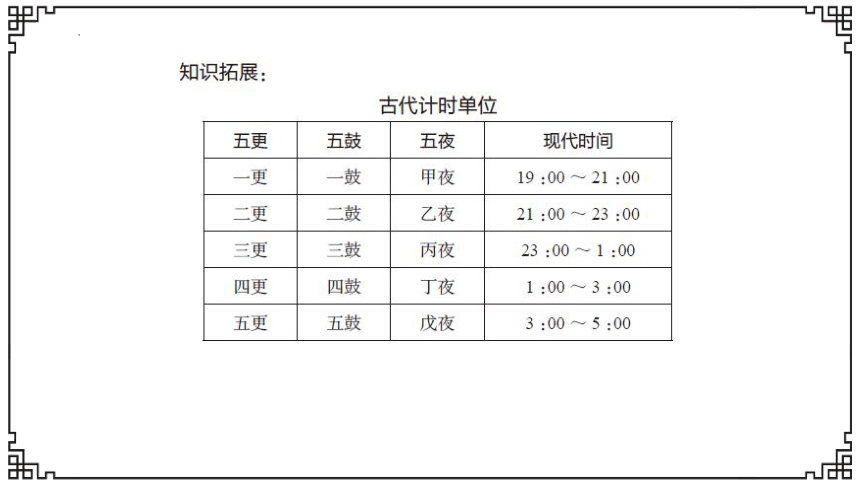

戊申晦,五鼓,与子颖坐日观亭,待日出。大风扬积雪击面,亭东自足下皆云漫,稍见云中白若摴蒱数十立者,山也。

戊申日正是十二月的最后一天,五更时,我和朱孝纯坐在日观亭上,等着看日出。这时大风扬起的积雪扑面打来。日观亭东面从脚底往下一片云雾迷漫,渐渐地看到云中几十个小白点像骰子一样立在那里,都是远山。

1.晦:阴历每月最后一天;朔,阴历每月第一天;望,阴历每月十五;既望:阴历每月十六。

2.五鼓:五更。

3.与子颖坐日观亭:省略句。

4.漫:弥漫。

5.稍:逐渐。

6.摴蒱:骰子(tóu zǐ)。

7.稍见云中白若摴蒱数十立者,山也:定于后置,判断句。

第三段

极天云一线异色,须臾成五采。日上,正赤如丹,下有红光动摇承之,或曰:此东海也。回视日观以西峰,或得日或否,绛皓驳色,而皆若偻。

天边云彩上有一线奇异的颜色,一会儿又变成五颜六色。太阳升起来了,纯正的红色像朱砂一样,下面有红光晃动摇荡着托着它。有人说,那就是东海。回首观望日观峰以西的山峰,有的被日光照着,有的没有,深红、淡白,各种深浅不同的颜色,又都像弯腰曲背的样子。

1.极:尽头。极天:天边。

2.采:同“彩”。

3.丹:朱砂。

4.承:托着。

5.此东海也:判断句。

6.绛:大红;皓:白;驳:杂。

7.偻:脊背弯曲的样子。引申为鞠躬的样子。日观峰四面诸峰都比日观峰低,所以说“若偻”。

第三段主要写了什么内容?

描写泰山顶上的日出是按照什么顺序写景物变化的?

主要写山顶观日出

按照时间顺序

依次写了待日出——稍见——须臾——日上——回视,日出前、日出时和日出后的不同景色,展现出一幅泰山日出迅速变化的图画。

运用哪些修辞手法?

“白若摴蒱”、“正赤如丹”用比喻写色彩;

“而皆若偻”以拟人手法,烘托出日观峰凌驾于群峰之上的雄伟气势。

亭西有岱祠,又有碧霞元君祠。皇帝行宫,在碧霞元君祠东。是日观道中石刻,自唐显庆以来;其远古刻尽漫失。僻不当道者,皆不及往。

日观亭西面有一座东岳大帝庙,又有一座碧霞元君庙。皇帝的行宫就在碧霞元君庙的东面。这天看见途中路两旁刻写的石碑,是从唐显庆年间以来的;那些更古老的石碑都磨灭不清了。至于偏僻不在路边的石碑,都没来得及去看。

1.漫失:模糊或缺失。

2.僻:偏僻。

3.当:在。

第四段

第四段写了哪些人文景观?有什么作用?

人文景观:

岱祠、碧霞元君祠、皇帝行宫、道中石刻

作用:

表现泰山的古老风貌和悠久的历史,突出其作为文化宝库的作用。

山多石,少土。石苍黑色,多平方,少圜。少杂树,多松,生石罅,皆平顶。冰雪,无瀑水,无鸟兽音迹。至日观数里内无树,而雪与人膝齐。

桐城姚鼐记。

山上石头多,泥土少。山石都呈青黑色,大多是平整、方正的,很少圆形的。杂树很少,多是松树,松树都生长在石头的缝隙里,树顶是平的。到处是冰雪,没有瀑布溪水,也没有飞鸟走兽的声音和踪迹。到日观峰几里以内没有什么树木,积雪厚得同人的膝盖一样平齐。 桐城人姚鼐记述。

第五、六段

苍:深青色。

平方:古今异义。古:平整方正。今:数学名词。

圜:同“圆”。

罅:石缝。

第五段写了哪些自然景观?

“三多” “三少” “三无”

多石

多平方

多松

少土

少圜

少杂树

无瀑水

无鸟兽音迹

无树

内容概括

全文有六段,每一段的内容要点:

第1段:总写泰山的地理形势,点出泰山及其最高峰--日观峰。

第2段:记述登山经过,着力叙写登山的艰难和到达山巅后所见的景象。

第3段:重点描写泰山日出的动人景象。

第4段:介绍泰山的人文景观。

第5段:介绍泰山的自然景观。

第6段:按照游记一般体例,交代作者。

本文是一篇普通的游记散文吗?

主旨探究:

请判断本文的文章体裁。

余以乾隆三十九年十二月,自京师乘风雪,历齐河、长清,穿泰山西北谷,越长城之限,至于泰安。

是月丁未,与知府朱孝纯子颖由南麓登。四十五里,道皆砌石为磴,其级七千有余。

戊申晦,五鼓,与子颍坐日观亭,待日出。

乾隆三十九年十二月二十八日

戊申日正是十二月的最后一天

疑点一:作者为何在除夕之夜登泰山?

汉宋之争

坚守宋学立场的姚鼐与以戴震为核心的汉学派不睦。姚鼐本为辞章之士,久处京师为学风所染,转习考据之学,且非其所长,而当汉学以考据为功进而诋毁以程、朱为代表的宋学,姚鼐则坚守程、朱之学,扬宋抑汉。

创作背景

纂修者竞尚新奇,厌薄宋元以来儒者,以为空疏,掊击讪笑不遗余力。先生往复辩论,诸公虽无以难而莫能助也。将归,大兴翁覃溪学士为叙送之,亦知先生不再出矣……

——姚莹《朝议大夫惜抱轩先生行状》

夫士处世难矣!群所退而独进,其进罪也;群所进而独退,其退亦罪也。天地万物之变,人世夷险曲直好恶之情态,工文章者,必抉摘发露至尽。人匿其情久矣,而或宣之,宣有见恶者矣,况又加之以名称耶?

——姚鼐《赠程鱼门序》

乾隆三十九年十月

亭西有岱祠,又有碧霞元君祠;皇帝行宫在碧霞元君祠东。是日观道中石刻,自唐显庆以来;其远古刻尽漫失。僻不当道者,皆不及往。

门户难留百年盛,文章要使千秋垂。

——姚鼐《赠钱鲁思》

余以不肖,不堪世用,亟去,早匿于岩交。

——姚鼐《游双溪记》

山多石,少土。石苍黑色,多平方,少圜。少杂树,多松,生石罅,皆平顶。冰雪,无瀑水,无鸟兽音迹。至日观数里内无树,而雪与人膝齐。

日观峰

玉皇顶(天柱峰)

《泰山志》岱顶图

疑点二:泰山最高峰是玉皇顶,为何姚鼐偏偏说“最高日观峰”?

戊申晦,五鼓,与子颍坐日观亭,待日出。大风扬积雪击面。亭东自足下皆云漫。稍见云中白若摴蒱,数十立者,山也。极天云一线异色,须臾成五采。日上,正赤如丹,下有红光动摇承之,或曰,此东海也。回视日观以西峰,或得日或否,绛皓驳色,而皆若偻。

中国的名人文士,似乎有一种与生俱来、无法排解的泰山情结。泰山之于他们,是一种至关重要的精神具象,一种精神存在,一种心理象征。

登泰山而小天下——孔子

我本泰山人。俯观五岳间,从生忽如寄。——曹植

天门一长啸,万里清风来——李白

会当凌绝顶,一览众山小——杜甫

忽忽辞轩冕,而来数别离。

孤怀成独往,老泪洒临岐。

我有追随想,斯人未许知。

寸心如不隔,明月以为期。

——朱孝纯作《甲午残腊姚姬传乞假归

过泰安即送其旋里三首(其一)》

本文是一篇普通的游记散文吗?

主旨探究:

这是姚鼐的言志之作,

是一篇寓情于景散文。

湖心亭看雪

(明) 张岱

崇祯五年十二月,余在西湖。大雪三日,湖中人鸟声俱绝。是日更(gēng)定矣,余挐(ráo)一小船,拥毳(cuì)衣炉火,独往湖心亭看雪。雾凇沆砀(hàng dàng),天与云与山与水,上下一白。湖上影子,惟长堤一痕,湖心亭一点,与余舟一芥,舟中人两三粒而已。

到亭上,有两人铺毡(zhān)对坐,一童子烧酒炉正沸。见余,大喜曰:“湖中焉得更有此人!”拉余同饮。余强(qiǎng)饮三大白而别,问其姓氏,是金陵人,客此。及下船,舟子喃喃曰:“莫说相公痴,更(gèng)有痴似相公者!”

对比阅读

余以乾隆三十九年十二月,自京师乘风雪,至泰安。是月丁未,由南麓登山。冰雪,无瀑水,无鸟兽音迹。雪与人膝齐。及既上,苍山负雪,明烛天南;望晚日照城郭,汶水、徂徕如画,而半山居雾若带然。次日五鼓,坐日观亭,待日出。大风扬积雪击面。亭东自足下皆云漫。稍见云中白若摴蒱,数十立者,山也。极天云一线异色,须臾成五采。日上,正赤如丹,下有红光,动摇承之。或曰,此东海也。回视日观以西峰,或得日或否,绛皓驳色,而皆若偻。

同游者,唯知府朱孝纯子颖。及下山,从者一人某谓余曰:“莫说先生痴,更有痴似先生如朱太守者!”

仿《湖心亭看雪》改写一篇《泰山看雪》

从作者性情角度——张岱是性情外显,他的文章情感表露在外。姚鼐是沉稳内敛的人。他的文章似乎更愿意隐藏自己,只是兴致勃勃地写景,没有涉及多少人、事。

从时间角度——姚鼐是乘风冒雪,除夕登山,异地过年。足见他是与众不同的。

从场景角度——姚鼐也是在人鸟兽俱寂的情境中登山览景的,也表现了脱俗清高、特立独行的审美情趣。

从景物角度——姚文中的景色,特别是泰山日出,热烈秾丽,蓬勃向上。雪中赏景是姚鼐在人生重大转折关口的自我鼓励。

从心境角度——姚鼐和张岱一样有对自然山水的“痴情”,但是,姚鼐是在饱览泰山日出美景中获得精神释放的。

从思想角度——从思想和经历来说,张岱少年时乃富贵公子,才华横溢,加上受晚明思潮影响,故表达更加直接性情;姚鼐出身清寒,性情内敛,官场失意,加上清朝是一个禁锢思想、大兴文字狱的时代,故表达非常隐晦、简约。

乙未之春,姬传以壮年自刑部高归田里,道过泰安,与子颖同上泰山,登日观,慨然想见隐君子之高风,其幽怀远韵与子颖略相近云。

——刘大櫆《朱子颖诗集序》

怎么理解“幽怀远韵”和“隐君子之高风”?姚鼐有这样的“幽怀远韵”和“隐君子之高风”吗?如果有,文中的哪些语言有所表现?

泰山的位置

登山的经过

山巅之所见

观日出奇景

至于泰安

由南麓登

循中谷入

越过中岭

复循西谷

遂至其巅

苍山负雪 明烛天南

山水如画 居雾若带

五鼓——面迎风雪待日出

稍后——白山矗立若樗蒲

须臾——一线异色成五彩

日上——正赤如丹红光承

回视——群山异色拜日观

人文之景观

自然之风貌

岱祠

碧霞元君祠

以作者的游踪为线索

全文的思路

主题归纳

这篇游记生动地叙述了作者偕友人冬日登泰山观日出的经过,描写了泰山雪后初晴的瑰丽景色和日出的雄浑景象,表达了作者对祖国山河的热爱。

思考挖掘:

登山临雪,品情析理

雪 时间/游踪 小细节 正面、侧面或映衬 大印象 体会特点、概括雪景图 情 感

结合“印象”体悟

十二月至丁未 赴泰安 及登山途中

丁未 山 巅

戊申晦,五鼓 日观亭

(戊申晦) 日观数里内

正:“乘风雪”

侧:道中迷雾冰滑,磴几不可登

乘雪赴山图

兴奋、无畏

正:“苍山负雪”

苍山负雪图

喜悦、热爱

正:“大风扬积雪击面”

侧:“白若樗蒱数十立者”

侧:“下有红光动摇承之”

侧:“绛皓驳色”

风雪击面图

群峰负雪图

丹日映雪图

绛皓雪峰图

洒脱、乐观

热爱、赞美

正:“冰雪”“雪与人膝齐”

侧:“无瀑水,无鸟兽音迹”

寒天厚雪图

超然、豪迈

侧:“明烛天南”

登泰山后的姚鼐:

乾隆四十一年至乾隆四十三年 主持扬州梅花书院。

乾隆四十五年至乾隆五十二年 主持安庆敬敷书院。

乾隆五十三年至乾隆五十四年 主持徽州紫阳书院。

乾隆五十五年至嘉庆五年 主持江宁钟山书院。

嘉庆六年至嘉庆十年 主持安庆敬敷书院。

嘉庆十年至嘉庆二十年 主持江宁钟山书院。

嘉庆二十年 卒于江宁钟山书院。

深研悟“雪”,理解哲理

经历风雪,不断攀登,以历绝美!

苍山因负雪而奇绝,人生因乘雪而精彩。

苍山负雪之美,雄浑壮丽之美,气象万千之美,

这是眼中“自然之风雪”,自然之美。

乘雪赴山之美,兴奋无畏之美,豪迈洒脱之美,

这是心中“人生之风雪”,人生之美。

“哲理之风雪”

姚鼐养亲辞官,仕途尽头,人生路口,登山临雪,把赞美之情与攀登以历绝美的人生之理融入苍山“风雪”中,实现了超然洒脱的心灵安放。

登山临雪

苍山因负雪而奇绝,人生因乘雪而精彩。

心灵远游

暂将心灵寄山雪,神与物契我自安。

毛泽东曾说:“无限风光在险峰。”似乎世界上最美的风景就在我们君临天下的绝顶、极巅!

其实,世界上绝美的风景,一定不是我们登临所看到的,因为我们看到的风景,一定是风景的一个侧面,“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”,一定是“水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜” 。

世界上最美的风景,一定是在你没有抵达的远方,一定是在你不断追寻美的心中!

其实,登山无关乎想不想、去不去、登没登,无论我们想不想、去不去、登没登,山都在那里!古语说:“山不转,水转;水不转,人转。”

其实,登山的最重要的意义一定不在看风景,不在于寻访文物古迹物,而是在攀登!世界上最美的山,一定不是在我们的眼中,而是在我们不屈的内心、不能停止的脚下!

如此,我们才可能悟彻古人为什么那样推崇登泰山,我们才会理解为什么一直以来,不断有人,前赴后继去征服世界上一座座高峰、巅峰!我想,这才是我们学习本文需要悟彻的终极意义!

说的这里,我们是不是会想到今年国庆期间,有一位著名的青年导演和演员拍了一部关于史诗般的登山电影——《攀登者》?

就让我们了解一下那些英雄怎么看待登山的,就让我们听听《攀登者》中催人奋进的主题曲。

启 示

1、志当存高远,敢于迎难而上。

2、在知识的山峰上登得越高,眼前展现的景色就越壮阔。

3、世之奇伟瑰怪,非常之观常在于险远,非有志者、非有力者、非有情者而不能至,不能悟也。

4、不经风雨,怎么能见彩虹。要想得到美的感受,非付出艰辛的代价不可。

5、要做生活的有心人,热爱生活,热爱自然,才能驱散心灵的阴霾。

(1)在《登泰山记》中, 作者先后用拟人和比喻的修辞手法写出了自己登上泰山山顶时刹那间的感受的句子是:_________,________。

(2)在《登泰山记》中,“_____________,__________”这两句写出了登泰山时天气的恶劣以及路途的艰辛。

(3)在《登泰山记》中,“_______________,___________”两句写出了在泰山顶上看到太阳将出时的景色,奇幻无比,为下文写日出的壮观景色作衬托。

苍山负雪

明烛天南

道中迷雾冰滑

磴几不可登

极天云一线异色

须臾成五采

名句默写:

(4)在《登泰山记》中,“________,_______________”这两句写出了太阳从东海中升起的壮观景象,充满了生气和力量,具有无比震撼的美。

(5)在《登泰山记》中,“_________,________”两句与杜甫的“会当凌绝顶,一览众山小”有异曲同工之妙,写出了日观峰以西诸山在晨曦的映照下红白错杂,都似弯腰俯首,显得矮小。

正赤如丹

下有红光动摇承之

绛皓驳色

而皆若偻

(6)《登泰山记》中作者登上天门之后看到的景色是:“_____________,______________ ,而半山居雾若带然”。

(7)姚鼐在描写完日出后,又回视日观峰以西群峰的句子是:“或得日或否, ________,_________”。

望晚日照城郭 汶水、徂徕如画

绛皓驳色 而皆若偻

登泰山记

字 ,一字梦谷,室名 ,清代桐城人。所编 ,历来负有盛誉。姚鼐治学以经为主,兼及子、史、诗文,著有 。在创作方面,姚鼐师承刘大櫆kuí,刘师承方苞bāo,三人都是桐城人,又都以古文辞著名,世称 。姚鼐的散文简洁精练,温润清新,有文采,形象性强,是桐城派影响最大的人物之一。

姬传

惜抱轩

《古文辞类纂 zuǎn 》

《惜抱轩诗文集》

桐城派

姚

鼐

桐城派是清代散文影响最大的一个流派,对于散文创作有一套完整的理论和鲜明的主张,其创始人是 bāo ,刘大櫆kuí和姚鼐则继承和发展了他的理论,三人并称为“ ”。姚鼐是桐城派的 ,他强调“义理、考据、辞章,三者不可偏废。”

方苞

桐城三祖

集大成者

桐城派

普遍皆宜的道理或讲求经义、探求名理的学问。

研究时,根据资料来考核、证实和说明。

指文章的修辞;写作技巧。

泰山,古称东岳,又称岱山,岱宗,和南岳衡山、西岳华山(陕西)、北岳恒山(山西)、中岳嵩山并称“五岳”,因其居东,突兀挺拔,雄伟壮丽,被称为“五岳独长”“五岳独尊”。

泰山简介

泰山被古人视为“直通帝座”的天堂,成为百姓崇拜,帝王告祭的神山,有“泰山安,四海皆安”的说法。古代文人雅士更对泰山仰慕备至,纷纷前来游历,作诗记文。道教、佛教视泰山为“仙山佛国”。

古代文人对于泰山的佳句

泰山一何高,迢迢造天庭。

——晋 陆机《泰山吟》

天门一长啸,万里清风来。

——唐 李白《游泰山》其一

泰山不让微尘,故能成其大;河海不择细流,故能成其深。

——李斯《谏逐客书》

岱宗何崔嵬,群山无与比。

——元 贾鲁《登泰山》

岱宗天下秀,霖雨遍人间。

——元 张志纯《泰山喜雨》

碧海烟归尽,晴峰雪半残。冰泉悬众壑,云路郁千盘。

——清·施闰章《雪中望岱宗》

望岳

——杜甫

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

《地理中国》系列节目《五岳》—东岳泰山

写作背景

乾隆三十九年(1774),姚鼐[nài]以养亲为名,告归田里。道经泰安与挚友泰安知府朱孝纯(字子颍yǐng)于此年十二月二十八日傍晚同上泰山山顶,第二天即除夕五更时分至日观峰的日观亭,观赏日出,写下了这篇游记。

登泰山记 姚鼐(nài)

泰山之阳,汶(wèn)水西流;其阴,济(jǐ)水东流。阳谷皆入汶,阴谷皆入济。当其南北分者,古长城也。最高日观峰,在长城南十五里。

余以乾隆三十九年十二月,自京师乘风雪,历齐河、长清,穿泰山西北谷,越长城之限,至于泰安。是月丁未,与知府朱孝纯子颖由南麓(lù)登。四十五里,道皆砌石为磴(dèng),其级七千有余。泰山正南面有三谷。中谷绕泰安城下,郦(lì)道元所谓环水也。余始循(xún)以入,道少半,越中岭,复循西谷,遂至其巅。古时登山,循东谷入,道有天门。东谷者,古谓之天门溪水,余所不至也。今所经中岭及山巅,崖限当道者,世皆谓之天门云。道中迷雾冰滑,磴(dèng)几(jī)不可登。及既上,苍山负雪,明烛天南。望晚日照城郭,汶水、徂徕(cú lái)如画,而半山居雾若带然。

戊申晦,五鼓,与子颍坐日观亭,待日出。大风扬积雪击面。亭东自足下皆云漫。稍见云中白若摴(chū)蒱(pú),数十立者,山也。极天云一线异色,须臾成五采。日上,正赤如丹,下有红光动摇承之,或曰,此东海也。回视日观以西峰,或得日或否,绛(jiàng)皓(hào)驳色,而皆若偻(lóu)。

亭西有岱祠,又有碧霞元君祠;皇帝行宫在碧霞元君祠东。是日观道中石刻,自唐显庆以来;其远古刻尽漫失。僻(pì)不当道者,皆不及往。

山多石,少土。石苍黑色,多平方,少圜(yuán)。少杂树,多松,生石罅(xià),皆平顶。冰雪,无瀑水,无鸟兽音迹。至日观数里内无树,而雪与人膝齐。

桐城姚鼐记。

泰山之阳,汶水西流;其阴,济水东流。阳谷皆入汶,阴谷皆入济。当其南北分者,古长城也。最高日观峰,在长城南十五里。

泰山的南面,汶河向西流去;泰山的北面,济水向东流去。南面向阳山谷中的水流进汶河,北面背阴山谷中的水流进济水。在南北山谷分界的地方,是古长城。最高的日观峰位于长城南十五里的地方。

第一段

1.阳、阴:山南、水北为阳;山北、水南为阴。

2.西:向西,名词作状语;东:向东,名词作状语。

3.当:在,介词。

4.当其南北分者,古长城也:判断句。

衡阳(南岳衡山之南) 湘阴(湘江之南)

淮阴(淮河之南) 汉阴(汉江之南)

总写泰山地理形势和位置

南北分流

南北分界

最高之处

汶和济

古长城

日观峰

(为下文写观日出埋下伏笔)

余以乾隆三十九年十二月,自京师乘风雪,历齐河、长清,穿泰山西北谷,越长城之限,至于泰安。是月丁未,与知府朱孝纯子颖由南麓登。四十五里,道皆砌石为磴,其级七千有余。

我在乾隆三十九年十二月从京城里出发,冒着风雪,经过齐河县、长清县,穿越泰山西北的山谷,跨过长城的界限,到达泰安。这月丁未日(乾隆三十九年十二月二十八日),我和泰安知府朱孝纯从南边的山脚登山。行走四十五里远,道路都是石板砌成的台阶,共有七千多级。

第二段

1.以:在,介词。

2.乘:冒。

3.历:经过。

4.限:界限。

5.至于:到达。

6.麓:山脚。

7.磴:石阶。

8.有:同“又”。

1.古代纪年月日法

(1)年号纪年法:由汉武帝开始有年号。皇帝即位,都要改元,称元年,依次为二年、三年等。例如,乾隆三十九年十二月。

(2)干支纪年法:

十天干:甲、乙、丙、丁、戊、已、庚、辛、壬、癸

十二地支:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥

干支两字相配,六十年周而复始,俗称六十甲子,用以纪年,也可以用来纪日。

年号与干支可以兼用,例如:元丰七年六月丁丑。

古文化知识补充

2.京师

国都。近现代已不再沿用,直接称为首都。因各朝代国都大多不同,京师就指代不同的城市。例如:京师学者咸怪其无征。(《张衡传》)“京师”指东汉国都洛阳。余以乾隆三十九年十二月,自京师乘风雪。(《登泰山记》)“京师”指清朝国都北京。

(2018·全国卷Ⅱ)11. 下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A. 豪右,指旧时的富豪家族、世家大户;汉代以右为尊,所以习惯上称为“豪右”。

B. 顿首,即以头叩地而拜,是古代交际礼仪;又常常用于书信、奏表中作为敬辞。

C. 茂才,即秀才,东汉时为避光武帝刘秀名讳,改为茂才,后世有时也沿用此名。

D. 京师是古代京城的通城,现代则称为首都:“京”“师”单用,旧时均可指国都。

D “师”单用,不可指国都,一般指老师、军队。

泰山正南面有三谷。中谷绕泰安城下,郦道元所谓环水也。余始循以入,道少半,越中岭,复循西谷,遂至其巅。古时登山,循东谷入,道有天门。东谷者,古谓之天门溪水,余所不至也。

泰山正南面有三条山谷。当中那条山谷的水环绕泰安城,这就是郦道元书中所说的环水。我开始沿着中间这条山谷往里走。道路不到一半,翻过中岭,再沿着西边的那条山谷走,就到了泰山的顶巅。古时候登泰山,沿着东边的山谷进入,道路中有座天门。东边的山谷,古时候称它为天门溪水,是我没有到过的。

1.以:相当于“而”,就,表承接,连词。

2.余始循以入:省略句;循:沿着。

3.道少半:路不到一半。

4.巅:顶峰。

今所经中岭及山巅,崖限当道者,世皆谓之天门云。道中迷雾冰滑,磴几不可登。及既上,苍山负雪,明烛天南,望晚日照城廓,汶水、徂徕如画,而半山居雾若带然。

现在经过的中岭和山顶像门槛一样阻挡道路的山崖,世人都称它为“天门”。一路上大雾迷漫、冰冻溜滑,石板石阶几乎无法攀登。等到已经登上山顶,只见深青色的山被白雪覆盖,明亮的雪光照耀着南边的天空。远望夕阳映照着泰安城,汶水、徂徕山就像是一幅美丽的山水画,停留在半山腰处的云雾,又像是一条舞动的飘带似的。

1.限:门槛;当:横;

2.崖限当道者:定语后置句。

3.云:助词,无实义。

4.几:几乎。

5.及:等到;既:已经。

6.负:背,覆盖。

7.烛:照,n.- v.

8.城郭:城市。

9.居:停留。

10.然:……的样子,形容词词尾。

京师

泰安

南麓

中谷

中岭(天门)

西谷

山巅

乘、历、

穿、越

由

循

越

复循

遂至

第二段,主要以游踪为线索,记述作者登山的经过,叙写登山的艰难和到达山巅后所见的景象。

作者描写山顶上的景色时,用字传神,请结合文本鉴赏。

负、烛、居、若带

“负”:“背,覆盖”。以动写静,显出雪的厚度,又以拟人手法,使雪山奕奕传神。

“烛”:“照”。名词活用为动词,显出雪光的亮度,写出日光和雪光相映的奇景。

“居”:“停留”。以动写静,写出雾的轻,呈停聚不动的状态。

“若带”:“像是一条舞动的飘带”。比喻,写出云雾的具体形状,烘托出泰山的高峻雄伟。

戊申晦,五鼓,与子颖坐日观亭,待日出。大风扬积雪击面,亭东自足下皆云漫,稍见云中白若摴蒱数十立者,山也。

戊申日正是十二月的最后一天,五更时,我和朱孝纯坐在日观亭上,等着看日出。这时大风扬起的积雪扑面打来。日观亭东面从脚底往下一片云雾迷漫,渐渐地看到云中几十个小白点像骰子一样立在那里,都是远山。

1.晦:阴历每月最后一天;朔,阴历每月第一天;望,阴历每月十五;既望:阴历每月十六。

2.五鼓:五更。

3.与子颖坐日观亭:省略句。

4.漫:弥漫。

5.稍:逐渐。

6.摴蒱:骰子(tóu zǐ)。

7.稍见云中白若摴蒱数十立者,山也:定于后置,判断句。

第三段

极天云一线异色,须臾成五采。日上,正赤如丹,下有红光动摇承之,或曰:此东海也。回视日观以西峰,或得日或否,绛皓驳色,而皆若偻。

天边云彩上有一线奇异的颜色,一会儿又变成五颜六色。太阳升起来了,纯正的红色像朱砂一样,下面有红光晃动摇荡着托着它。有人说,那就是东海。回首观望日观峰以西的山峰,有的被日光照着,有的没有,深红、淡白,各种深浅不同的颜色,又都像弯腰曲背的样子。

1.极:尽头。极天:天边。

2.采:同“彩”。

3.丹:朱砂。

4.承:托着。

5.此东海也:判断句。

6.绛:大红;皓:白;驳:杂。

7.偻:脊背弯曲的样子。引申为鞠躬的样子。日观峰四面诸峰都比日观峰低,所以说“若偻”。

第三段主要写了什么内容?

描写泰山顶上的日出是按照什么顺序写景物变化的?

主要写山顶观日出

按照时间顺序

依次写了待日出——稍见——须臾——日上——回视,日出前、日出时和日出后的不同景色,展现出一幅泰山日出迅速变化的图画。

运用哪些修辞手法?

“白若摴蒱”、“正赤如丹”用比喻写色彩;

“而皆若偻”以拟人手法,烘托出日观峰凌驾于群峰之上的雄伟气势。

亭西有岱祠,又有碧霞元君祠。皇帝行宫,在碧霞元君祠东。是日观道中石刻,自唐显庆以来;其远古刻尽漫失。僻不当道者,皆不及往。

日观亭西面有一座东岳大帝庙,又有一座碧霞元君庙。皇帝的行宫就在碧霞元君庙的东面。这天看见途中路两旁刻写的石碑,是从唐显庆年间以来的;那些更古老的石碑都磨灭不清了。至于偏僻不在路边的石碑,都没来得及去看。

1.漫失:模糊或缺失。

2.僻:偏僻。

3.当:在。

第四段

第四段写了哪些人文景观?有什么作用?

人文景观:

岱祠、碧霞元君祠、皇帝行宫、道中石刻

作用:

表现泰山的古老风貌和悠久的历史,突出其作为文化宝库的作用。

山多石,少土。石苍黑色,多平方,少圜。少杂树,多松,生石罅,皆平顶。冰雪,无瀑水,无鸟兽音迹。至日观数里内无树,而雪与人膝齐。

桐城姚鼐记。

山上石头多,泥土少。山石都呈青黑色,大多是平整、方正的,很少圆形的。杂树很少,多是松树,松树都生长在石头的缝隙里,树顶是平的。到处是冰雪,没有瀑布溪水,也没有飞鸟走兽的声音和踪迹。到日观峰几里以内没有什么树木,积雪厚得同人的膝盖一样平齐。 桐城人姚鼐记述。

第五、六段

苍:深青色。

平方:古今异义。古:平整方正。今:数学名词。

圜:同“圆”。

罅:石缝。

第五段写了哪些自然景观?

“三多” “三少” “三无”

多石

多平方

多松

少土

少圜

少杂树

无瀑水

无鸟兽音迹

无树

内容概括

全文有六段,每一段的内容要点:

第1段:总写泰山的地理形势,点出泰山及其最高峰--日观峰。

第2段:记述登山经过,着力叙写登山的艰难和到达山巅后所见的景象。

第3段:重点描写泰山日出的动人景象。

第4段:介绍泰山的人文景观。

第5段:介绍泰山的自然景观。

第6段:按照游记一般体例,交代作者。

本文是一篇普通的游记散文吗?

主旨探究:

请判断本文的文章体裁。

余以乾隆三十九年十二月,自京师乘风雪,历齐河、长清,穿泰山西北谷,越长城之限,至于泰安。

是月丁未,与知府朱孝纯子颖由南麓登。四十五里,道皆砌石为磴,其级七千有余。

戊申晦,五鼓,与子颍坐日观亭,待日出。

乾隆三十九年十二月二十八日

戊申日正是十二月的最后一天

疑点一:作者为何在除夕之夜登泰山?

汉宋之争

坚守宋学立场的姚鼐与以戴震为核心的汉学派不睦。姚鼐本为辞章之士,久处京师为学风所染,转习考据之学,且非其所长,而当汉学以考据为功进而诋毁以程、朱为代表的宋学,姚鼐则坚守程、朱之学,扬宋抑汉。

创作背景

纂修者竞尚新奇,厌薄宋元以来儒者,以为空疏,掊击讪笑不遗余力。先生往复辩论,诸公虽无以难而莫能助也。将归,大兴翁覃溪学士为叙送之,亦知先生不再出矣……

——姚莹《朝议大夫惜抱轩先生行状》

夫士处世难矣!群所退而独进,其进罪也;群所进而独退,其退亦罪也。天地万物之变,人世夷险曲直好恶之情态,工文章者,必抉摘发露至尽。人匿其情久矣,而或宣之,宣有见恶者矣,况又加之以名称耶?

——姚鼐《赠程鱼门序》

乾隆三十九年十月

亭西有岱祠,又有碧霞元君祠;皇帝行宫在碧霞元君祠东。是日观道中石刻,自唐显庆以来;其远古刻尽漫失。僻不当道者,皆不及往。

门户难留百年盛,文章要使千秋垂。

——姚鼐《赠钱鲁思》

余以不肖,不堪世用,亟去,早匿于岩交。

——姚鼐《游双溪记》

山多石,少土。石苍黑色,多平方,少圜。少杂树,多松,生石罅,皆平顶。冰雪,无瀑水,无鸟兽音迹。至日观数里内无树,而雪与人膝齐。

日观峰

玉皇顶(天柱峰)

《泰山志》岱顶图

疑点二:泰山最高峰是玉皇顶,为何姚鼐偏偏说“最高日观峰”?

戊申晦,五鼓,与子颍坐日观亭,待日出。大风扬积雪击面。亭东自足下皆云漫。稍见云中白若摴蒱,数十立者,山也。极天云一线异色,须臾成五采。日上,正赤如丹,下有红光动摇承之,或曰,此东海也。回视日观以西峰,或得日或否,绛皓驳色,而皆若偻。

中国的名人文士,似乎有一种与生俱来、无法排解的泰山情结。泰山之于他们,是一种至关重要的精神具象,一种精神存在,一种心理象征。

登泰山而小天下——孔子

我本泰山人。俯观五岳间,从生忽如寄。——曹植

天门一长啸,万里清风来——李白

会当凌绝顶,一览众山小——杜甫

忽忽辞轩冕,而来数别离。

孤怀成独往,老泪洒临岐。

我有追随想,斯人未许知。

寸心如不隔,明月以为期。

——朱孝纯作《甲午残腊姚姬传乞假归

过泰安即送其旋里三首(其一)》

本文是一篇普通的游记散文吗?

主旨探究:

这是姚鼐的言志之作,

是一篇寓情于景散文。

湖心亭看雪

(明) 张岱

崇祯五年十二月,余在西湖。大雪三日,湖中人鸟声俱绝。是日更(gēng)定矣,余挐(ráo)一小船,拥毳(cuì)衣炉火,独往湖心亭看雪。雾凇沆砀(hàng dàng),天与云与山与水,上下一白。湖上影子,惟长堤一痕,湖心亭一点,与余舟一芥,舟中人两三粒而已。

到亭上,有两人铺毡(zhān)对坐,一童子烧酒炉正沸。见余,大喜曰:“湖中焉得更有此人!”拉余同饮。余强(qiǎng)饮三大白而别,问其姓氏,是金陵人,客此。及下船,舟子喃喃曰:“莫说相公痴,更(gèng)有痴似相公者!”

对比阅读

余以乾隆三十九年十二月,自京师乘风雪,至泰安。是月丁未,由南麓登山。冰雪,无瀑水,无鸟兽音迹。雪与人膝齐。及既上,苍山负雪,明烛天南;望晚日照城郭,汶水、徂徕如画,而半山居雾若带然。次日五鼓,坐日观亭,待日出。大风扬积雪击面。亭东自足下皆云漫。稍见云中白若摴蒱,数十立者,山也。极天云一线异色,须臾成五采。日上,正赤如丹,下有红光,动摇承之。或曰,此东海也。回视日观以西峰,或得日或否,绛皓驳色,而皆若偻。

同游者,唯知府朱孝纯子颖。及下山,从者一人某谓余曰:“莫说先生痴,更有痴似先生如朱太守者!”

仿《湖心亭看雪》改写一篇《泰山看雪》

从作者性情角度——张岱是性情外显,他的文章情感表露在外。姚鼐是沉稳内敛的人。他的文章似乎更愿意隐藏自己,只是兴致勃勃地写景,没有涉及多少人、事。

从时间角度——姚鼐是乘风冒雪,除夕登山,异地过年。足见他是与众不同的。

从场景角度——姚鼐也是在人鸟兽俱寂的情境中登山览景的,也表现了脱俗清高、特立独行的审美情趣。

从景物角度——姚文中的景色,特别是泰山日出,热烈秾丽,蓬勃向上。雪中赏景是姚鼐在人生重大转折关口的自我鼓励。

从心境角度——姚鼐和张岱一样有对自然山水的“痴情”,但是,姚鼐是在饱览泰山日出美景中获得精神释放的。

从思想角度——从思想和经历来说,张岱少年时乃富贵公子,才华横溢,加上受晚明思潮影响,故表达更加直接性情;姚鼐出身清寒,性情内敛,官场失意,加上清朝是一个禁锢思想、大兴文字狱的时代,故表达非常隐晦、简约。

乙未之春,姬传以壮年自刑部高归田里,道过泰安,与子颖同上泰山,登日观,慨然想见隐君子之高风,其幽怀远韵与子颖略相近云。

——刘大櫆《朱子颖诗集序》

怎么理解“幽怀远韵”和“隐君子之高风”?姚鼐有这样的“幽怀远韵”和“隐君子之高风”吗?如果有,文中的哪些语言有所表现?

泰山的位置

登山的经过

山巅之所见

观日出奇景

至于泰安

由南麓登

循中谷入

越过中岭

复循西谷

遂至其巅

苍山负雪 明烛天南

山水如画 居雾若带

五鼓——面迎风雪待日出

稍后——白山矗立若樗蒲

须臾——一线异色成五彩

日上——正赤如丹红光承

回视——群山异色拜日观

人文之景观

自然之风貌

岱祠

碧霞元君祠

以作者的游踪为线索

全文的思路

主题归纳

这篇游记生动地叙述了作者偕友人冬日登泰山观日出的经过,描写了泰山雪后初晴的瑰丽景色和日出的雄浑景象,表达了作者对祖国山河的热爱。

思考挖掘:

登山临雪,品情析理

雪 时间/游踪 小细节 正面、侧面或映衬 大印象 体会特点、概括雪景图 情 感

结合“印象”体悟

十二月至丁未 赴泰安 及登山途中

丁未 山 巅

戊申晦,五鼓 日观亭

(戊申晦) 日观数里内

正:“乘风雪”

侧:道中迷雾冰滑,磴几不可登

乘雪赴山图

兴奋、无畏

正:“苍山负雪”

苍山负雪图

喜悦、热爱

正:“大风扬积雪击面”

侧:“白若樗蒱数十立者”

侧:“下有红光动摇承之”

侧:“绛皓驳色”

风雪击面图

群峰负雪图

丹日映雪图

绛皓雪峰图

洒脱、乐观

热爱、赞美

正:“冰雪”“雪与人膝齐”

侧:“无瀑水,无鸟兽音迹”

寒天厚雪图

超然、豪迈

侧:“明烛天南”

登泰山后的姚鼐:

乾隆四十一年至乾隆四十三年 主持扬州梅花书院。

乾隆四十五年至乾隆五十二年 主持安庆敬敷书院。

乾隆五十三年至乾隆五十四年 主持徽州紫阳书院。

乾隆五十五年至嘉庆五年 主持江宁钟山书院。

嘉庆六年至嘉庆十年 主持安庆敬敷书院。

嘉庆十年至嘉庆二十年 主持江宁钟山书院。

嘉庆二十年 卒于江宁钟山书院。

深研悟“雪”,理解哲理

经历风雪,不断攀登,以历绝美!

苍山因负雪而奇绝,人生因乘雪而精彩。

苍山负雪之美,雄浑壮丽之美,气象万千之美,

这是眼中“自然之风雪”,自然之美。

乘雪赴山之美,兴奋无畏之美,豪迈洒脱之美,

这是心中“人生之风雪”,人生之美。

“哲理之风雪”

姚鼐养亲辞官,仕途尽头,人生路口,登山临雪,把赞美之情与攀登以历绝美的人生之理融入苍山“风雪”中,实现了超然洒脱的心灵安放。

登山临雪

苍山因负雪而奇绝,人生因乘雪而精彩。

心灵远游

暂将心灵寄山雪,神与物契我自安。

毛泽东曾说:“无限风光在险峰。”似乎世界上最美的风景就在我们君临天下的绝顶、极巅!

其实,世界上绝美的风景,一定不是我们登临所看到的,因为我们看到的风景,一定是风景的一个侧面,“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”,一定是“水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜” 。

世界上最美的风景,一定是在你没有抵达的远方,一定是在你不断追寻美的心中!

其实,登山无关乎想不想、去不去、登没登,无论我们想不想、去不去、登没登,山都在那里!古语说:“山不转,水转;水不转,人转。”

其实,登山的最重要的意义一定不在看风景,不在于寻访文物古迹物,而是在攀登!世界上最美的山,一定不是在我们的眼中,而是在我们不屈的内心、不能停止的脚下!

如此,我们才可能悟彻古人为什么那样推崇登泰山,我们才会理解为什么一直以来,不断有人,前赴后继去征服世界上一座座高峰、巅峰!我想,这才是我们学习本文需要悟彻的终极意义!

说的这里,我们是不是会想到今年国庆期间,有一位著名的青年导演和演员拍了一部关于史诗般的登山电影——《攀登者》?

就让我们了解一下那些英雄怎么看待登山的,就让我们听听《攀登者》中催人奋进的主题曲。

启 示

1、志当存高远,敢于迎难而上。

2、在知识的山峰上登得越高,眼前展现的景色就越壮阔。

3、世之奇伟瑰怪,非常之观常在于险远,非有志者、非有力者、非有情者而不能至,不能悟也。

4、不经风雨,怎么能见彩虹。要想得到美的感受,非付出艰辛的代价不可。

5、要做生活的有心人,热爱生活,热爱自然,才能驱散心灵的阴霾。

(1)在《登泰山记》中, 作者先后用拟人和比喻的修辞手法写出了自己登上泰山山顶时刹那间的感受的句子是:_________,________。

(2)在《登泰山记》中,“_____________,__________”这两句写出了登泰山时天气的恶劣以及路途的艰辛。

(3)在《登泰山记》中,“_______________,___________”两句写出了在泰山顶上看到太阳将出时的景色,奇幻无比,为下文写日出的壮观景色作衬托。

苍山负雪

明烛天南

道中迷雾冰滑

磴几不可登

极天云一线异色

须臾成五采

名句默写:

(4)在《登泰山记》中,“________,_______________”这两句写出了太阳从东海中升起的壮观景象,充满了生气和力量,具有无比震撼的美。

(5)在《登泰山记》中,“_________,________”两句与杜甫的“会当凌绝顶,一览众山小”有异曲同工之妙,写出了日观峰以西诸山在晨曦的映照下红白错杂,都似弯腰俯首,显得矮小。

正赤如丹

下有红光动摇承之

绛皓驳色

而皆若偻

(6)《登泰山记》中作者登上天门之后看到的景色是:“_____________,______________ ,而半山居雾若带然”。

(7)姚鼐在描写完日出后,又回视日观峰以西群峰的句子是:“或得日或否, ________,_________”。

望晚日照城郭 汶水、徂徕如画

绛皓驳色 而皆若偻

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读