2022届高考地理二轮复习专题课件-廊桥和坎儿井(21张PPT)

文档属性

| 名称 | 2022届高考地理二轮复习专题课件-廊桥和坎儿井(21张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-04-07 09:09:14 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

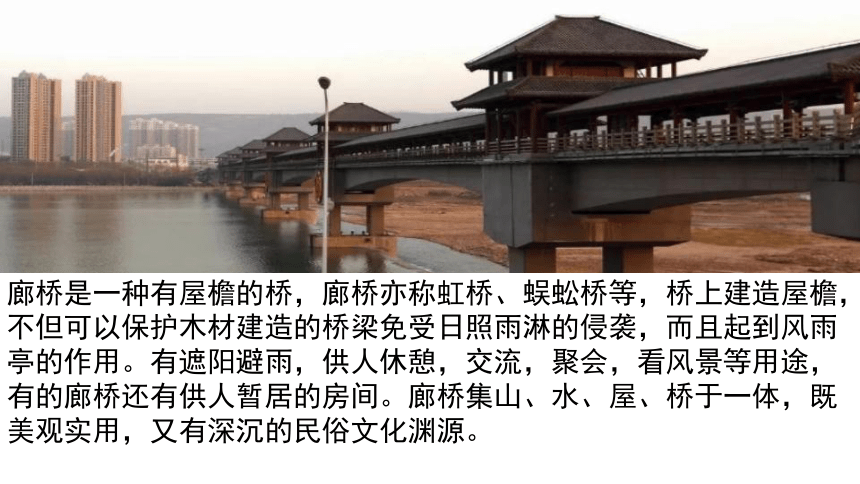

廊桥

廊桥是一种有屋檐的桥,廊桥亦称虹桥、蜈蚣桥等,桥上建造屋檐,不但可以保护木材建造的桥梁免受日照雨淋的侵袭,而且起到风雨亭的作用。有遮阳避雨,供人休憩,交流,聚会,看风景等用途,有的廊桥还有供人暂居的房间。廊桥集山、水、屋、桥于一体,既美观实用,又有深沉的民俗文化渊源。

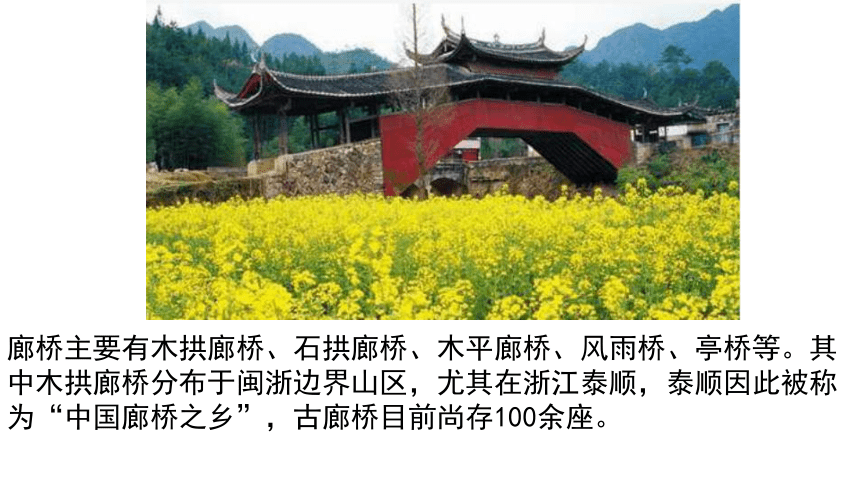

廊桥主要有木拱廊桥、石拱廊桥、木平廊桥、风雨桥、亭桥等。其中木拱廊桥分布于闽浙边界山区,尤其在浙江泰顺,泰顺因此被称为“中国廊桥之乡”,古廊桥目前尚存100余座。

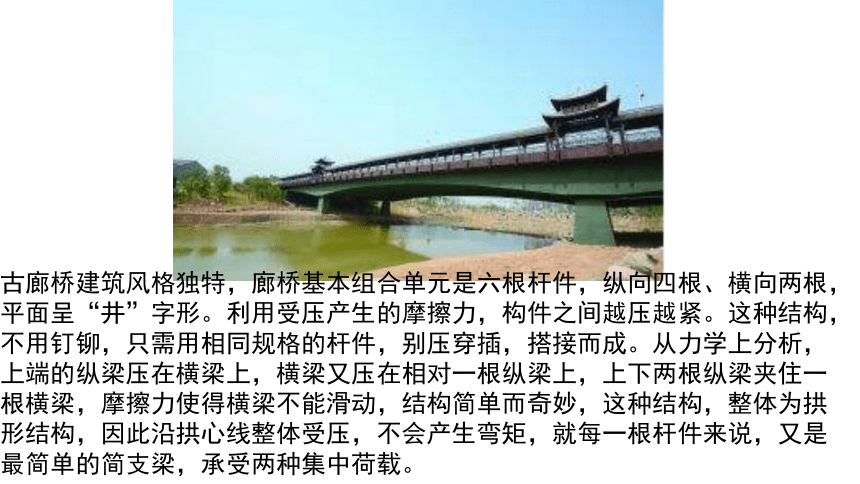

古廊桥建筑风格独特,廊桥基本组合单元是六根杆件,纵向四根、横向两根,平面呈“井”字形。利用受压产生的摩擦力,构件之间越压越紧。这种结构,不用钉铆,只需用相同规格的杆件,别压穿插,搭接而成。从力学上分析,上端的纵梁压在横梁上,横梁又压在相对一根纵梁上,上下两根纵梁夹住一根横梁,摩擦力使得横梁不能滑动,结构简单而奇妙,这种结构,整体为拱形结构,因此沿拱心线整体受压,不会产生弯矩,就每一根杆件来说,又是最简单的简支梁,承受两种集中荷载。

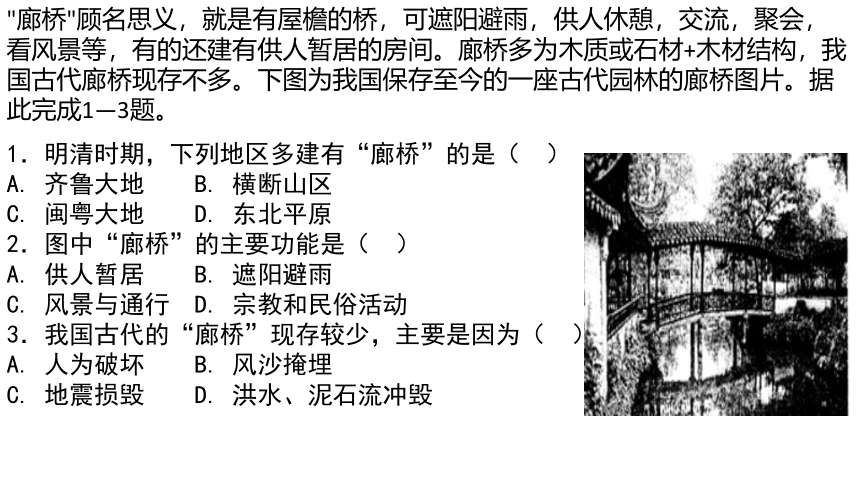

"廊桥"顾名思义,就是有屋檐的桥,可遮阳避雨,供人休憩,交流,聚会,看风景等,有的还建有供人暂居的房间。廊桥多为木质或石材+木材结构,我国古代廊桥现存不多。下图为我国保存至今的一座古代园林的廊桥图片。据此完成1—3题。

1.明清时期,下列地区多建有“廊桥”的是( )

A. 齐鲁大地 B. 横断山区

C. 闽粤大地 D. 东北平原

2.图中“廊桥”的主要功能是( )

A. 供人暂居 B. 遮阳避雨

C. 风景与通行 D. 宗教和民俗活动

3.我国古代的“廊桥”现存较少,主要是因为( )

A. 人为破坏 B. 风沙掩埋

C. 地震损毁 D. 洪水、泥石流冲毁

解析:

1."廊桥"顾名思义,就是有屋檐的桥,可遮阳避雨,供人休憩,交流,聚会,看风景等,应分布在人口密集,多雨的地区,明清时期,多建有“廊桥”的是闽粤大地,C对。齐鲁大地、东北平原降水少,A、D错。横断山区人口稀少,B错。

2.图中“廊桥”横跨河流之上,主要功能是风景与通行,C对。可以供人暂居、遮阳避雨,但不是主要功能,A、B错。与宗教和民俗活动无关,D错。

3.我国古代的“廊桥”横跨河流之上,沟通两岸交通,现存较少,主要是因为南方多雨,被洪水、泥石流冲毁,D对。人为破坏交通线路的可能很小,A错。南方湿润区,风沙天气少,B错。位于板块内部,地震损毁可能小,C错。

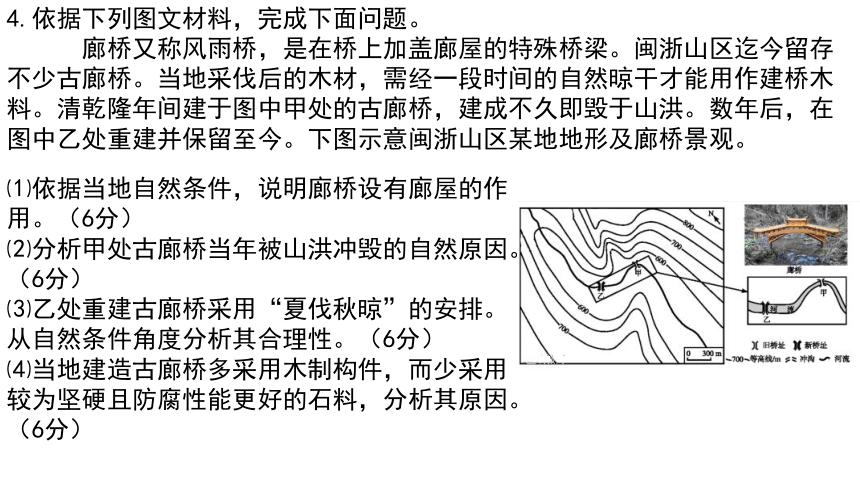

4.依据下列图文材料,完成下面问题。

廊桥又称风雨桥,是在桥上加盖廊屋的特殊桥梁。闽浙山区迄今留存不少古廊桥。当地采伐后的木材,需经一段时间的自然晾干才能用作建桥木料。清乾隆年间建于图中甲处的古廊桥,建成不久即毁于山洪。数年后,在图中乙处重建并保留至今。下图示意闽浙山区某地地形及廊桥景观。

⑴依据当地自然条件,说明廊桥设有廊屋的作用。(6分)

⑵分析甲处古廊桥当年被山洪冲毁的自然原因。(6分)

⑶乙处重建古廊桥采用“夏伐秋晾”的安排。从自然条件角度分析其合理性。(6分)

⑷当地建造古廊桥多采用木制构件,而少采用较为坚硬且防腐性能更好的石料,分析其原因。(6分)

4. (24 分)⑴当地太阳辐射强,冬暖夏热,降水丰富,空气湿度大,建桥木料易变形、腐烂 (2分);加廊屋可以为行人遮阳、挡风、避雨(2分);防水、防潮和防晒,保护桥梁(2分)。

⑵该地当年受连续强降水影响,引发特大洪水(2分),甲处河道弯曲且由宽变窄,致使河流流速加快,水位暴涨,对桥造成强大冲击(2分);

丙冲沟的地势陡峻,遇强降水引发大量携带泥沙、石块、树木等杂物的洪流摧毁桥梁 (2 分)。

⑶夏伐:夏季降水丰富,河水水位高,流速快(2分),便于采伐区的木料顺河漂流至桥址(2分)。

秋晾:秋季降水较少,天气干燥,利于木料晾干(2分)。

⑷当地森林资源丰富,建桥的原料丰富(2分);相对于石材,木料更轻便,不仅便于运输(2分),且易于加工,建造成本低(2分)。

坎儿井

吐鲁番的葡萄

吐鲁番的气候属于典型的大陆性暖温带荒漠气候,日照充足,热量丰富但又极端干燥,降雨稀少且大风频繁,故有“火洲”、“风库”之称。年降水量只有16毫米,而蒸发量在3000毫米以上,可谓中国的“干极”。好在土地比较肥沃适合果树生长。可是灌溉葡萄园所需的水,水从哪里来呢?下面我们来看一下一种充满智慧的灌溉系统——坎儿井。

坎儿井是“井穴”的意思,早在《史记》中便有记载,时称“井渠”,而新疆维吾尔语则称之为“坎儿孜”。坎儿井是劳动人民为了提高自身的生存能力,根据本地气候、水文特点等生态条件,创造出来的一种灌溉系统。坎儿井与万里长城、京杭大运河并称为中国古代三大工程,新疆大约有坎儿井1600多条,分布在吐鲁番盆地、哈密盆地、南疆的皮山、库车和北疆的奇台、阜康等地,其中以吐鲁番盆地最多最集中,达1200多条,总长超过5000公里。

从表面上看,“坎儿井”似乎是一口或几口水井。但实际上,“坎儿井”是一个由一条暗渠即水平井、若干口包括探井在内的竖井即孔、一条明渠和一个蓄水池等共四部分组成,利用“重力自流”原理导引地下水的综合系统(下图)。在这一系统中,暗渠如同人体的躯干、是主要部分,竖井如同人体的四肢、是辅助部分。

吐鲁番虽然酷热少雨,但盆地北有博格达山,西有喀拉乌成山,山上终年积雪。冰雪消融,积水成流,流向盆地。春夏时节,大量融雪和山前雨水,渗入戈壁,汇成潜流,为坎儿井提供了丰富的地下水源。盆地北部的博格达峰高达5445米,而盆地中心的艾丁湖,海拔低于海平面154米。

从天山脚下到艾丁湖畔,水平距离仅60公里,高差竟有1400多米,地面坡度平均约四十分之一,地下水的坡降与地面坡变相差不大,这就为开挖坎儿井提供了有利的地形条件。吐鲁番土质为砂砾和粘土胶结,质地坚实,井壁及暗渠不易坍塌,这又为大量开挖坎儿井提供了良好的地质条件。于是,人们因势利导,利用山的坡度,巧妙地创造了坎儿井,引地下潜流灌溉农田、建设绿洲。

坎儿井始于西汉,而指南针在明朝时期才从中原传入西域,在开挖暗渠时,为尽量减少弯曲、确定方向,吐鲁番的先民们创造了木棍定向法。即相邻两个竖井的正中间,在井口之上,各悬挂一条井绳,井绳上绑上一头削尖的横木棍,两个棍尖相向而指的方向,就是两个竖井之间最短的直线。然后再按相同方法在竖井下以木棍定向,地下的人按木棍所指的方向挖掘就可以了。

在掏挖暗渠时,吐鲁番人民还发明了油灯定向法。油灯定向是依据两点成线的原理,用两盏旁边带嘴的油灯确定暗渠挖掘的方位,并且能够保障暗渠的顶部与底部平行。但是,油灯定位只能用于同一个作业点上,不同的作业点又怎样保持一致呢?挖掘暗渠时,在竖井的中线上挂上一盏油灯,掏挖者背对油灯,始终掏挖自己的影子,就可以不偏离方向,而渠深则以泉流能淹没筐沿为标准。

暗渠越深空间越窄,仅容一个人弯腰向前掏挖而行。由于吐鲁番的土质为坚硬的钙质粘性土,加之作业面又非常狭小,因此,要掏挖出一条25公里长的暗渠,不知要付出怎样的艰辛。据说,天山融雪冰冷刺骨,而工人掏挖暗渠必须要跪在冰水中挖土,因此长期从事暗渠掏挖的工人,寿命一般都不超过30岁。所以,总长5000公里的吐鲁番坎儿井被称为“地下长城”,真是当之无愧。

由于吐鲁番高温干燥,蒸发量大,水在暗渠不易被蒸发,而且水流地底不容易被污染,再有,经过暗渠流出的水,经过千层沙石自然过滤,最终形成天然矿泉水,富含众多矿物质及微量元素,当地居民数百年来一直饮用至今,不少人活到百岁以上,因此,吐鲁番素有中国长寿之乡的美名。

暗渠流出地面后,就成了明渠。顾名思义,明渠就是在地表上流的沟渠。人们在一定地点修建了具有蓄水和调节水作用的蓄水池,这种大大小小的蓄水池,就称为涝坝。水蓄积在涝坝,哪里需要,就送到哪里。

1.阅读材料回答下列问题。(15分)

材料一:坎儿井是开发利用地下水的一种很古老式的水平集水建筑物,适用于山麓、冲积扇缘地带,主要是用于截取地下水来进行农田灌溉和居民用水。图1位坎儿井示意图。

材料二:图2为吐鲁番盆地局部地区坎儿井和绿洲分布图,该区域最高海拔6723米,艾丁湖是我国陆上最低点,湖面海拔-150米。

(1)表述古人在吐鲁番盆地建设坎儿井的可行性和必要性。(5分)

(2)推测坎儿井水量的变化特点。(4分)

(3)说明图示灌溉区附近农业用地面临的主要生态问题及其成因。(6分)

1.(1)可行性:山地海拔高,有冰雪融水;山麓物质疏松,有利于冰雪融水下渗,地下水丰富;山麓地区坡度适中;土质不易塌陷。(答对其中三点分)

必要性:该区域耕地面积广大,(1分)但气候干旱,蒸发量大,地表水缺乏,农业灌溉和居民生活需要水源。(1分)

(2)由于坎儿井水主要来自于冰雪融水,(1分)水量有明显的季节变化,(1分)夏季多,冬季少;(1分)水量年际变化小。(1分)

(3)灌渠附近农业用地面临的问题:次生盐碱(渍)化。(2分)原因:常年灌溉导致地下水位上升,(2分)以及该区域气候干旱,地表蒸发旺盛。(2分)

2.(1)坎儿井采用地下暗渠输水,受季节、风沙影响较小;可减少水分蒸发,使流量稳定,提高了干旱地区水资源的利用效率。都江堰是合理利用地形坡度,确保常年自流灌溉,科学分流,减轻水旱灾害。

(2)自然原因:日照时间长,光照充足;昼夜温差大,养分积累多。问题:过度开垦导致土地荒漠化;不合理灌溉导致土壤盐碱化。

2.阅读图文材料,完成下列要求。

材料一:下图是我国两种水利工程示意图

新疆是我国面积最大的省份,位于我国西北内陆地区,自然地理环境独特,对农牧业生产影响深刻。坎儿井是当地独具特色的水利工程,其结构大体上是由竖井、地下渠道、地面渠道和“涝坝”(小型蓄水池)四部分组成。 都江堰坐落在成都平原西部的岷江上,是举世闻名的中国古代水利工程。主体工程包括鱼嘴分水堤、飞沙堰溢洪道和宝瓶口。

材料二:近年来,新疆“红色产业”发展红红火火,“红色产业”是该地区红色农产品及其加工产业的统称,红花、番茄、枸杞是该地区“红色产业”的三大支柱,其中番茄酱是重要出口创汇产品。

(1)从自然条件的角度分析两种水利工程是如何因地制宜发挥作用的?

(2)试述新疆番茄色红、质优的重要自然原因及大力发展“红色产业”时可能导致的生态问题。

2.解析:该组试题以我国新疆坎儿井和四川都江堰为背景,考查河流的综合治理和开发、农业区位因素以及农业发展过程中可能出现的问题等高中地理主干知识,总体来看,试题难度适中。

(1)两种水利设施都是对当地自然条件的利用和改造,因此回答该题时应结合该地自然环境特征进行。坎儿井位于我国新疆,该地基本的自然环境特征是气候干旱、蒸发强,据此可推测坎儿井的原理;都江堰位于四川盆地,夏季降水多,然后结合该地地形特征可对都江堰原理做出推测。

(2)农业发展的条件可从光照、昼夜温差等方面分析,结合该地气候干旱的自然环境特征可知该地农业发展过程中最可能出现的问题是土地荒漠化和盐碱化。

廊桥

廊桥是一种有屋檐的桥,廊桥亦称虹桥、蜈蚣桥等,桥上建造屋檐,不但可以保护木材建造的桥梁免受日照雨淋的侵袭,而且起到风雨亭的作用。有遮阳避雨,供人休憩,交流,聚会,看风景等用途,有的廊桥还有供人暂居的房间。廊桥集山、水、屋、桥于一体,既美观实用,又有深沉的民俗文化渊源。

廊桥主要有木拱廊桥、石拱廊桥、木平廊桥、风雨桥、亭桥等。其中木拱廊桥分布于闽浙边界山区,尤其在浙江泰顺,泰顺因此被称为“中国廊桥之乡”,古廊桥目前尚存100余座。

古廊桥建筑风格独特,廊桥基本组合单元是六根杆件,纵向四根、横向两根,平面呈“井”字形。利用受压产生的摩擦力,构件之间越压越紧。这种结构,不用钉铆,只需用相同规格的杆件,别压穿插,搭接而成。从力学上分析,上端的纵梁压在横梁上,横梁又压在相对一根纵梁上,上下两根纵梁夹住一根横梁,摩擦力使得横梁不能滑动,结构简单而奇妙,这种结构,整体为拱形结构,因此沿拱心线整体受压,不会产生弯矩,就每一根杆件来说,又是最简单的简支梁,承受两种集中荷载。

"廊桥"顾名思义,就是有屋檐的桥,可遮阳避雨,供人休憩,交流,聚会,看风景等,有的还建有供人暂居的房间。廊桥多为木质或石材+木材结构,我国古代廊桥现存不多。下图为我国保存至今的一座古代园林的廊桥图片。据此完成1—3题。

1.明清时期,下列地区多建有“廊桥”的是( )

A. 齐鲁大地 B. 横断山区

C. 闽粤大地 D. 东北平原

2.图中“廊桥”的主要功能是( )

A. 供人暂居 B. 遮阳避雨

C. 风景与通行 D. 宗教和民俗活动

3.我国古代的“廊桥”现存较少,主要是因为( )

A. 人为破坏 B. 风沙掩埋

C. 地震损毁 D. 洪水、泥石流冲毁

解析:

1."廊桥"顾名思义,就是有屋檐的桥,可遮阳避雨,供人休憩,交流,聚会,看风景等,应分布在人口密集,多雨的地区,明清时期,多建有“廊桥”的是闽粤大地,C对。齐鲁大地、东北平原降水少,A、D错。横断山区人口稀少,B错。

2.图中“廊桥”横跨河流之上,主要功能是风景与通行,C对。可以供人暂居、遮阳避雨,但不是主要功能,A、B错。与宗教和民俗活动无关,D错。

3.我国古代的“廊桥”横跨河流之上,沟通两岸交通,现存较少,主要是因为南方多雨,被洪水、泥石流冲毁,D对。人为破坏交通线路的可能很小,A错。南方湿润区,风沙天气少,B错。位于板块内部,地震损毁可能小,C错。

4.依据下列图文材料,完成下面问题。

廊桥又称风雨桥,是在桥上加盖廊屋的特殊桥梁。闽浙山区迄今留存不少古廊桥。当地采伐后的木材,需经一段时间的自然晾干才能用作建桥木料。清乾隆年间建于图中甲处的古廊桥,建成不久即毁于山洪。数年后,在图中乙处重建并保留至今。下图示意闽浙山区某地地形及廊桥景观。

⑴依据当地自然条件,说明廊桥设有廊屋的作用。(6分)

⑵分析甲处古廊桥当年被山洪冲毁的自然原因。(6分)

⑶乙处重建古廊桥采用“夏伐秋晾”的安排。从自然条件角度分析其合理性。(6分)

⑷当地建造古廊桥多采用木制构件,而少采用较为坚硬且防腐性能更好的石料,分析其原因。(6分)

4. (24 分)⑴当地太阳辐射强,冬暖夏热,降水丰富,空气湿度大,建桥木料易变形、腐烂 (2分);加廊屋可以为行人遮阳、挡风、避雨(2分);防水、防潮和防晒,保护桥梁(2分)。

⑵该地当年受连续强降水影响,引发特大洪水(2分),甲处河道弯曲且由宽变窄,致使河流流速加快,水位暴涨,对桥造成强大冲击(2分);

丙冲沟的地势陡峻,遇强降水引发大量携带泥沙、石块、树木等杂物的洪流摧毁桥梁 (2 分)。

⑶夏伐:夏季降水丰富,河水水位高,流速快(2分),便于采伐区的木料顺河漂流至桥址(2分)。

秋晾:秋季降水较少,天气干燥,利于木料晾干(2分)。

⑷当地森林资源丰富,建桥的原料丰富(2分);相对于石材,木料更轻便,不仅便于运输(2分),且易于加工,建造成本低(2分)。

坎儿井

吐鲁番的葡萄

吐鲁番的气候属于典型的大陆性暖温带荒漠气候,日照充足,热量丰富但又极端干燥,降雨稀少且大风频繁,故有“火洲”、“风库”之称。年降水量只有16毫米,而蒸发量在3000毫米以上,可谓中国的“干极”。好在土地比较肥沃适合果树生长。可是灌溉葡萄园所需的水,水从哪里来呢?下面我们来看一下一种充满智慧的灌溉系统——坎儿井。

坎儿井是“井穴”的意思,早在《史记》中便有记载,时称“井渠”,而新疆维吾尔语则称之为“坎儿孜”。坎儿井是劳动人民为了提高自身的生存能力,根据本地气候、水文特点等生态条件,创造出来的一种灌溉系统。坎儿井与万里长城、京杭大运河并称为中国古代三大工程,新疆大约有坎儿井1600多条,分布在吐鲁番盆地、哈密盆地、南疆的皮山、库车和北疆的奇台、阜康等地,其中以吐鲁番盆地最多最集中,达1200多条,总长超过5000公里。

从表面上看,“坎儿井”似乎是一口或几口水井。但实际上,“坎儿井”是一个由一条暗渠即水平井、若干口包括探井在内的竖井即孔、一条明渠和一个蓄水池等共四部分组成,利用“重力自流”原理导引地下水的综合系统(下图)。在这一系统中,暗渠如同人体的躯干、是主要部分,竖井如同人体的四肢、是辅助部分。

吐鲁番虽然酷热少雨,但盆地北有博格达山,西有喀拉乌成山,山上终年积雪。冰雪消融,积水成流,流向盆地。春夏时节,大量融雪和山前雨水,渗入戈壁,汇成潜流,为坎儿井提供了丰富的地下水源。盆地北部的博格达峰高达5445米,而盆地中心的艾丁湖,海拔低于海平面154米。

从天山脚下到艾丁湖畔,水平距离仅60公里,高差竟有1400多米,地面坡度平均约四十分之一,地下水的坡降与地面坡变相差不大,这就为开挖坎儿井提供了有利的地形条件。吐鲁番土质为砂砾和粘土胶结,质地坚实,井壁及暗渠不易坍塌,这又为大量开挖坎儿井提供了良好的地质条件。于是,人们因势利导,利用山的坡度,巧妙地创造了坎儿井,引地下潜流灌溉农田、建设绿洲。

坎儿井始于西汉,而指南针在明朝时期才从中原传入西域,在开挖暗渠时,为尽量减少弯曲、确定方向,吐鲁番的先民们创造了木棍定向法。即相邻两个竖井的正中间,在井口之上,各悬挂一条井绳,井绳上绑上一头削尖的横木棍,两个棍尖相向而指的方向,就是两个竖井之间最短的直线。然后再按相同方法在竖井下以木棍定向,地下的人按木棍所指的方向挖掘就可以了。

在掏挖暗渠时,吐鲁番人民还发明了油灯定向法。油灯定向是依据两点成线的原理,用两盏旁边带嘴的油灯确定暗渠挖掘的方位,并且能够保障暗渠的顶部与底部平行。但是,油灯定位只能用于同一个作业点上,不同的作业点又怎样保持一致呢?挖掘暗渠时,在竖井的中线上挂上一盏油灯,掏挖者背对油灯,始终掏挖自己的影子,就可以不偏离方向,而渠深则以泉流能淹没筐沿为标准。

暗渠越深空间越窄,仅容一个人弯腰向前掏挖而行。由于吐鲁番的土质为坚硬的钙质粘性土,加之作业面又非常狭小,因此,要掏挖出一条25公里长的暗渠,不知要付出怎样的艰辛。据说,天山融雪冰冷刺骨,而工人掏挖暗渠必须要跪在冰水中挖土,因此长期从事暗渠掏挖的工人,寿命一般都不超过30岁。所以,总长5000公里的吐鲁番坎儿井被称为“地下长城”,真是当之无愧。

由于吐鲁番高温干燥,蒸发量大,水在暗渠不易被蒸发,而且水流地底不容易被污染,再有,经过暗渠流出的水,经过千层沙石自然过滤,最终形成天然矿泉水,富含众多矿物质及微量元素,当地居民数百年来一直饮用至今,不少人活到百岁以上,因此,吐鲁番素有中国长寿之乡的美名。

暗渠流出地面后,就成了明渠。顾名思义,明渠就是在地表上流的沟渠。人们在一定地点修建了具有蓄水和调节水作用的蓄水池,这种大大小小的蓄水池,就称为涝坝。水蓄积在涝坝,哪里需要,就送到哪里。

1.阅读材料回答下列问题。(15分)

材料一:坎儿井是开发利用地下水的一种很古老式的水平集水建筑物,适用于山麓、冲积扇缘地带,主要是用于截取地下水来进行农田灌溉和居民用水。图1位坎儿井示意图。

材料二:图2为吐鲁番盆地局部地区坎儿井和绿洲分布图,该区域最高海拔6723米,艾丁湖是我国陆上最低点,湖面海拔-150米。

(1)表述古人在吐鲁番盆地建设坎儿井的可行性和必要性。(5分)

(2)推测坎儿井水量的变化特点。(4分)

(3)说明图示灌溉区附近农业用地面临的主要生态问题及其成因。(6分)

1.(1)可行性:山地海拔高,有冰雪融水;山麓物质疏松,有利于冰雪融水下渗,地下水丰富;山麓地区坡度适中;土质不易塌陷。(答对其中三点分)

必要性:该区域耕地面积广大,(1分)但气候干旱,蒸发量大,地表水缺乏,农业灌溉和居民生活需要水源。(1分)

(2)由于坎儿井水主要来自于冰雪融水,(1分)水量有明显的季节变化,(1分)夏季多,冬季少;(1分)水量年际变化小。(1分)

(3)灌渠附近农业用地面临的问题:次生盐碱(渍)化。(2分)原因:常年灌溉导致地下水位上升,(2分)以及该区域气候干旱,地表蒸发旺盛。(2分)

2.(1)坎儿井采用地下暗渠输水,受季节、风沙影响较小;可减少水分蒸发,使流量稳定,提高了干旱地区水资源的利用效率。都江堰是合理利用地形坡度,确保常年自流灌溉,科学分流,减轻水旱灾害。

(2)自然原因:日照时间长,光照充足;昼夜温差大,养分积累多。问题:过度开垦导致土地荒漠化;不合理灌溉导致土壤盐碱化。

2.阅读图文材料,完成下列要求。

材料一:下图是我国两种水利工程示意图

新疆是我国面积最大的省份,位于我国西北内陆地区,自然地理环境独特,对农牧业生产影响深刻。坎儿井是当地独具特色的水利工程,其结构大体上是由竖井、地下渠道、地面渠道和“涝坝”(小型蓄水池)四部分组成。 都江堰坐落在成都平原西部的岷江上,是举世闻名的中国古代水利工程。主体工程包括鱼嘴分水堤、飞沙堰溢洪道和宝瓶口。

材料二:近年来,新疆“红色产业”发展红红火火,“红色产业”是该地区红色农产品及其加工产业的统称,红花、番茄、枸杞是该地区“红色产业”的三大支柱,其中番茄酱是重要出口创汇产品。

(1)从自然条件的角度分析两种水利工程是如何因地制宜发挥作用的?

(2)试述新疆番茄色红、质优的重要自然原因及大力发展“红色产业”时可能导致的生态问题。

2.解析:该组试题以我国新疆坎儿井和四川都江堰为背景,考查河流的综合治理和开发、农业区位因素以及农业发展过程中可能出现的问题等高中地理主干知识,总体来看,试题难度适中。

(1)两种水利设施都是对当地自然条件的利用和改造,因此回答该题时应结合该地自然环境特征进行。坎儿井位于我国新疆,该地基本的自然环境特征是气候干旱、蒸发强,据此可推测坎儿井的原理;都江堰位于四川盆地,夏季降水多,然后结合该地地形特征可对都江堰原理做出推测。

(2)农业发展的条件可从光照、昼夜温差等方面分析,结合该地气候干旱的自然环境特征可知该地农业发展过程中最可能出现的问题是土地荒漠化和盐碱化。

同课章节目录