统编版高中语文选择性必修下册第二单元7.1《一个消逝了的山村》 课件(20张ppt)

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文选择性必修下册第二单元7.1《一个消逝了的山村》 课件(20张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-04-06 22:40:35 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

一个消逝了的山村

冯 至

学习目标

1.了解冯至生平,及其文学成就,社会评价。

2.品读文章,涵咏主旨,理解冯至先生在文中体现的富有现代意味。

3.学习结构特征,体会优美散文的语言特色,琢磨它们的修辞技巧。

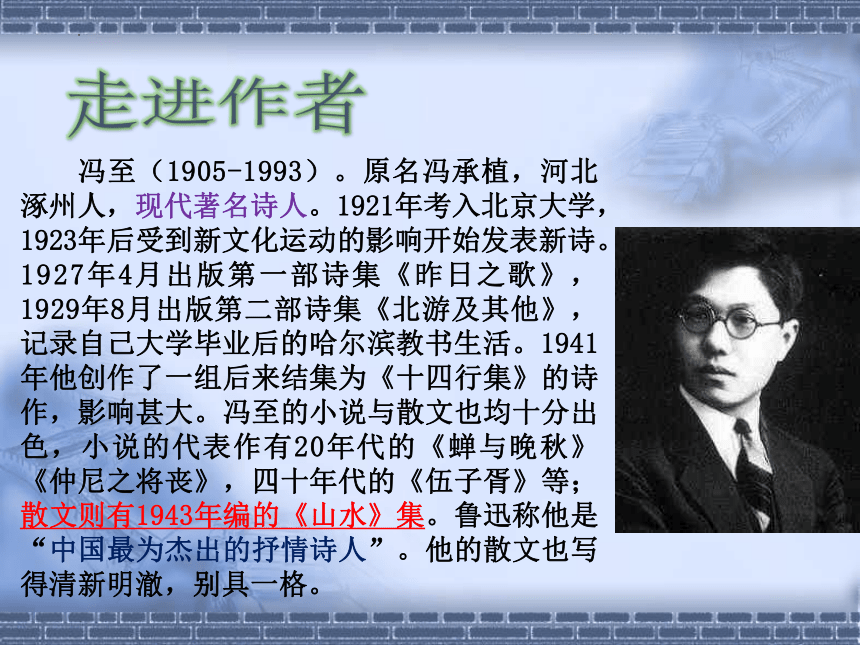

冯至(1905-1993)。原名冯承植,河北涿州人,现代著名诗人。1921年考入北京大学,1923年后受到新文化运动的影响开始发表新诗。1927年4月出版第一部诗集《昨日之歌》,1929年8月出版第二部诗集《北游及其他》,记录自己大学毕业后的哈尔滨教书生活。1941年他创作了一组后来结集为《十四行集》的诗作,影响甚大。冯至的小说与散文也均十分出色,小说的代表作有20年代的《蝉与晚秋》《仲尼之将丧》,四十年代的《伍子胥》等;散文则有1943年编的《山水》集。鲁迅称他是“中国最为杰出的抒情诗人”。他的散文也写得清新明澈,别具一格。

走进作者

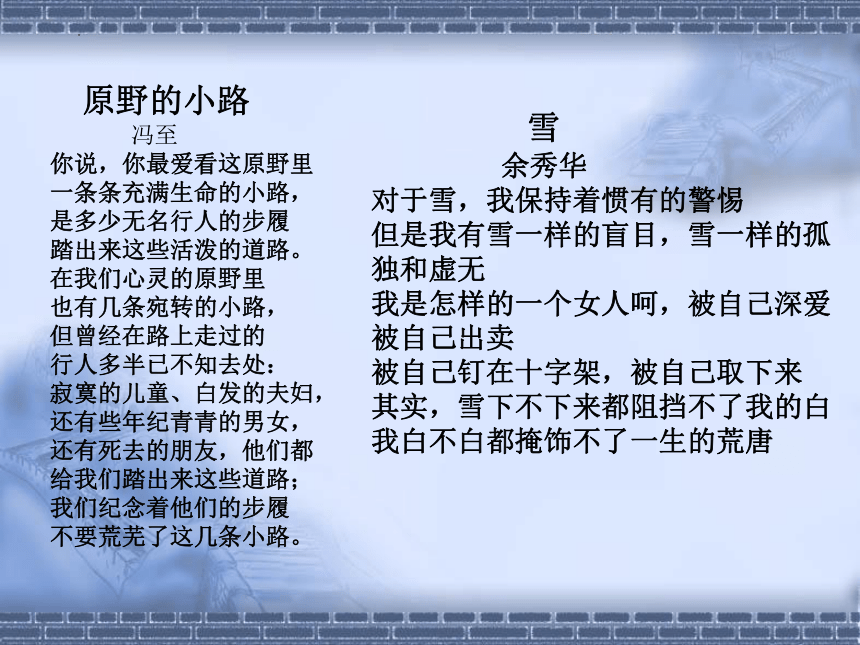

原野的小路

冯至

你说,你最爱看这原野里

一条条充满生命的小路,

是多少无名行人的步履

踏出来这些活泼的道路。

在我们心灵的原野里

也有几条宛转的小路,

但曾经在路上走过的

行人多半已不知去处:

寂寞的儿童、白发的夫妇,

还有些年纪青青的男女,

还有死去的朋友,他们都

给我们踏出来这些道路;

我们纪念着他们的步履

不要荒芜了这几条小路。

雪

余秀华

对于雪,我保持着惯有的警惕

但是我有雪一样的盲目,雪一样的孤独和虚无

我是怎样的一个女人呵,被自己深爱

被自己出卖

被自己钉在十字架,被自己取下来

其实,雪下不下来都阻挡不了我的白

我白不白都掩饰不了一生的荒唐

本文是作者冯至写于1942年的一篇散文,表现了人对大自然的审美感悟和哲思。彼时作者在西南联大德语系任教。这一时期(1939-1946)是其创作的高峰期。

背景介绍

本文共分为三个部分,总分总结构:

第一部分(第1-3段)点出作者由所居住的山村一条小路联想到这里可能隐藏着一段兴衰史。

第二部分(第4-10段)作者由眼前山水之景生发了联想,抒发了独特的人生感悟。

第三部分(第11段)总括自然风物给作者的启迪,事物在生命的深处有着某种关联。

概括文意,理清结构

请朗读课文

文章从森林和草原写起,是为了把人们进入森林、草原的感受和山村的实际情况进行对比,点出山村的特殊性,为下文交代“这里实际上有过村落”做铺垫。

②“其中可能发生的事迹,不外乎空中的风雨,草里的虫蛇,林中出没的走兽和树间的鸣鸟”与下文山村丰富且充满生命力的景物形成鲜明的对比;

解析:本题所给材料包括两段文字,第一段文字的主要事件是青年冯亚珂回乡创业,创办旅游获得成功,第二段文字的主要事件是当地政府支持助力,让曾经的贫困村——三合村成功脱贫。

美术专业毕业又在郑州办过4年美术培训班的青年冯亚珂,深知原生态村落的开发价值,他用筹集到的150万元资金在三合村建了首个农家宾馆,主要接待写生学生。

下列对《一个消逝了的山村》的赏析,有误的一项是( )

①以“总觉得它们在洪荒时代大半就是这样”等感受衬托山林的荒寂;

(3)兼用多种表达方式。

解析:本题所给材料包括两段文字,第一段文字的主要事件是青年冯亚珂回乡创业,创办旅游获得成功,第二段文字的主要事件是当地政府支持助力,让曾经的贫困村——三合村成功脱贫。

由有加利树感悟到生命的渺小;

第二部分(第4-8段)作者由眼前景生发了联想和启示,抒发了特的人生感悟。

“风雨如晦的时刻”指1942年,即作者写作本文的那一年,那是充满动荡与浩劫的一年。

散文则有1943年编的《山水》集。

近年来,更多像冯亚珂一样的青年回乡创业,三合村已逐渐发展为集写生、摄彩、研学、培训于一体的旅游综合体。

原名冯承植,河北涿州人,现代著名诗人。

在小山村里,我们能读到一切。

怎么理解第11段中“风雨如晦的时刻”的内涵?

②消逝了的山村让作者学会了谦虛、纯洁和坚强;

“风雨如晦的时刻”指1942年,即作者写作本文的那一年,那是充满动荡与浩劫的一年。

作者在文中选取了一个已经消逝山村的自然风物,叠加作者丰富的想象,把一个山村的过去和现在交替呈现在读者面前,赋予对自然、对人生的独特感悟。

第一部分(第1-3段)点出作者居住的山村隐藏着一段兴衰史,引发读者关注平凡的山水。

②消逝了的山村让作者学会了谦虛、纯洁和坚强;

1.作者开篇从人们进入人口稀少的森林或草原的感受写起,有什么作用?

①开篇写人们对荒寂的森林、草原产生永恒感,自然引出下文对居处山林的类似感想,接着却文意急转,由一条旧路引出曾有人烟的秘密。前后对比,翻出新意,自然引出下文。

②千百年如一日的永恒与下文作者由一条旧路联想到的山村丰富且充满生命力的景物形成鲜明的对比,启人深思。

文本探究

2.文章第2段中说“我在那条路上走时,好像是走着两条道路:一条路引我走近山居,另一条路是引我走到过去”,这句话有什么含义?

①“那条路”是我们所走的通向山居的路一部分,它从一个村庄伸出向这边然后断续消失了。 ②行走在这条旧路上,作者同时感觉到现实和历史的交汇,路变成两条:一条在现实中,通向山居;另一条路则连接历史,使人联想它所通向的地方曾发生什么。

文本探究

3.第5段最后一句作者引用诗句“日日思君不见君,共饮长江水”有何巧妙之处?

①作者引用这两句诗是为了印证自己的哲思——人和人之间,只要拥有共同的一点东西,不管是时间或空间把他们隔离得有多么远,彼此的生命都有些声息相通的地方。

②引用诗句使文章富有文采,增添了文章的文化底蕴。

文本探究

4.文章中作者举了“一个村女在山顶上缝什么”的事例,意在表现什么?

①作者借少女来使读者理解笔下鼠麴草的象征意义,进而展示生命的本真状态是怎样的。 ②少女从形象到气质,都像鼠麴草,像鼠麴草一样谦虚、纯洁、美好,小小的生命舍弃浮夸,但都担负了一个伟大宇宙生命的全部秘密,使人见之忘俗。 ③比喻新奇,以人比物,生动形象。

文本探究

5.怎么理解第11段中“风雨如晦的时刻” ?

“风雨如晦的时刻”指1942年,即作者写作本文的那一年,那是充满动荡与浩劫的一年。

文本探究

6.试列举一下,作者描绘了哪些风物作为感怀的载体?

由鼠麹草感悟到生命的本真之美;由菌子感悟获取的美好;由有加利树感悟到生命的渺小;由野狗的嗥叫感悟到生命对于疾苦的恐惧;由麂子的嘶声感悟到族群的繁盛与凋零。

文本探究

文本探究

7.文章结尾,作者说“这一切,给我的生命许多滋养”。联系全文,概括说明消逝了的山村给了作者哪些生命的滋养?

①此际山居的一切,为作者生存提供了物质条件。②关于“消逝了的山村”一切联想使作者感受到与从前那些生命的声息相能之处,丰富了作者的心灵,给他以生命的滋养。

(1)营造丰富意象。

本文注重象、情、理的有机融合,由意象构成意境,大大地拓展了表现的时间和空间,具有极大的情感张力。作者最为偏爱的山村意象有“路”“小溪”“鼠麴草”“彩菌”“有加利树”等,这些意象是富有生命色彩的,作者通过这些意象,勾勒出一个充满生命活力和原始野性的山村意境。

艺术手法探究:

本文运用了哪些手法来表达独特的哲思与理趣?

(2)凸显鲜明画面。

作者选取了最典型、最有表现力、最能体现山村环境的景物,用简约、流畅的笔触进行勾勒,描绘出了一幅幅鲜明的画面,如体现宁静之美的村女放羊图和充满热闹生机的雨后采菌图。

艺术手法探究:

本文运用了哪些手法来表达独特的哲思与理趣?

(3)兼用多种表达方式和多种修辞手法。

本文以描写为主,但同时叙述清楚,议论缀于其中,还不时插入抒情等,看似有些散漫,但形散神不散。文章通常是由眼前景物生发联想,引发感悟,在结构上回环往复,首尾一贯,显示出种从容舒展又严谨完整的艺术面貌。

艺术手法探究:

本文运用了哪些手法来表达独特的哲思与理趣?

一个消逝了的山村

冯 至

学习目标

1.了解冯至生平,及其文学成就,社会评价。

2.品读文章,涵咏主旨,理解冯至先生在文中体现的富有现代意味。

3.学习结构特征,体会优美散文的语言特色,琢磨它们的修辞技巧。

冯至(1905-1993)。原名冯承植,河北涿州人,现代著名诗人。1921年考入北京大学,1923年后受到新文化运动的影响开始发表新诗。1927年4月出版第一部诗集《昨日之歌》,1929年8月出版第二部诗集《北游及其他》,记录自己大学毕业后的哈尔滨教书生活。1941年他创作了一组后来结集为《十四行集》的诗作,影响甚大。冯至的小说与散文也均十分出色,小说的代表作有20年代的《蝉与晚秋》《仲尼之将丧》,四十年代的《伍子胥》等;散文则有1943年编的《山水》集。鲁迅称他是“中国最为杰出的抒情诗人”。他的散文也写得清新明澈,别具一格。

走进作者

原野的小路

冯至

你说,你最爱看这原野里

一条条充满生命的小路,

是多少无名行人的步履

踏出来这些活泼的道路。

在我们心灵的原野里

也有几条宛转的小路,

但曾经在路上走过的

行人多半已不知去处:

寂寞的儿童、白发的夫妇,

还有些年纪青青的男女,

还有死去的朋友,他们都

给我们踏出来这些道路;

我们纪念着他们的步履

不要荒芜了这几条小路。

雪

余秀华

对于雪,我保持着惯有的警惕

但是我有雪一样的盲目,雪一样的孤独和虚无

我是怎样的一个女人呵,被自己深爱

被自己出卖

被自己钉在十字架,被自己取下来

其实,雪下不下来都阻挡不了我的白

我白不白都掩饰不了一生的荒唐

本文是作者冯至写于1942年的一篇散文,表现了人对大自然的审美感悟和哲思。彼时作者在西南联大德语系任教。这一时期(1939-1946)是其创作的高峰期。

背景介绍

本文共分为三个部分,总分总结构:

第一部分(第1-3段)点出作者由所居住的山村一条小路联想到这里可能隐藏着一段兴衰史。

第二部分(第4-10段)作者由眼前山水之景生发了联想,抒发了独特的人生感悟。

第三部分(第11段)总括自然风物给作者的启迪,事物在生命的深处有着某种关联。

概括文意,理清结构

请朗读课文

文章从森林和草原写起,是为了把人们进入森林、草原的感受和山村的实际情况进行对比,点出山村的特殊性,为下文交代“这里实际上有过村落”做铺垫。

②“其中可能发生的事迹,不外乎空中的风雨,草里的虫蛇,林中出没的走兽和树间的鸣鸟”与下文山村丰富且充满生命力的景物形成鲜明的对比;

解析:本题所给材料包括两段文字,第一段文字的主要事件是青年冯亚珂回乡创业,创办旅游获得成功,第二段文字的主要事件是当地政府支持助力,让曾经的贫困村——三合村成功脱贫。

美术专业毕业又在郑州办过4年美术培训班的青年冯亚珂,深知原生态村落的开发价值,他用筹集到的150万元资金在三合村建了首个农家宾馆,主要接待写生学生。

下列对《一个消逝了的山村》的赏析,有误的一项是( )

①以“总觉得它们在洪荒时代大半就是这样”等感受衬托山林的荒寂;

(3)兼用多种表达方式。

解析:本题所给材料包括两段文字,第一段文字的主要事件是青年冯亚珂回乡创业,创办旅游获得成功,第二段文字的主要事件是当地政府支持助力,让曾经的贫困村——三合村成功脱贫。

由有加利树感悟到生命的渺小;

第二部分(第4-8段)作者由眼前景生发了联想和启示,抒发了特的人生感悟。

“风雨如晦的时刻”指1942年,即作者写作本文的那一年,那是充满动荡与浩劫的一年。

散文则有1943年编的《山水》集。

近年来,更多像冯亚珂一样的青年回乡创业,三合村已逐渐发展为集写生、摄彩、研学、培训于一体的旅游综合体。

原名冯承植,河北涿州人,现代著名诗人。

在小山村里,我们能读到一切。

怎么理解第11段中“风雨如晦的时刻”的内涵?

②消逝了的山村让作者学会了谦虛、纯洁和坚强;

“风雨如晦的时刻”指1942年,即作者写作本文的那一年,那是充满动荡与浩劫的一年。

作者在文中选取了一个已经消逝山村的自然风物,叠加作者丰富的想象,把一个山村的过去和现在交替呈现在读者面前,赋予对自然、对人生的独特感悟。

第一部分(第1-3段)点出作者居住的山村隐藏着一段兴衰史,引发读者关注平凡的山水。

②消逝了的山村让作者学会了谦虛、纯洁和坚强;

1.作者开篇从人们进入人口稀少的森林或草原的感受写起,有什么作用?

①开篇写人们对荒寂的森林、草原产生永恒感,自然引出下文对居处山林的类似感想,接着却文意急转,由一条旧路引出曾有人烟的秘密。前后对比,翻出新意,自然引出下文。

②千百年如一日的永恒与下文作者由一条旧路联想到的山村丰富且充满生命力的景物形成鲜明的对比,启人深思。

文本探究

2.文章第2段中说“我在那条路上走时,好像是走着两条道路:一条路引我走近山居,另一条路是引我走到过去”,这句话有什么含义?

①“那条路”是我们所走的通向山居的路一部分,它从一个村庄伸出向这边然后断续消失了。 ②行走在这条旧路上,作者同时感觉到现实和历史的交汇,路变成两条:一条在现实中,通向山居;另一条路则连接历史,使人联想它所通向的地方曾发生什么。

文本探究

3.第5段最后一句作者引用诗句“日日思君不见君,共饮长江水”有何巧妙之处?

①作者引用这两句诗是为了印证自己的哲思——人和人之间,只要拥有共同的一点东西,不管是时间或空间把他们隔离得有多么远,彼此的生命都有些声息相通的地方。

②引用诗句使文章富有文采,增添了文章的文化底蕴。

文本探究

4.文章中作者举了“一个村女在山顶上缝什么”的事例,意在表现什么?

①作者借少女来使读者理解笔下鼠麴草的象征意义,进而展示生命的本真状态是怎样的。 ②少女从形象到气质,都像鼠麴草,像鼠麴草一样谦虚、纯洁、美好,小小的生命舍弃浮夸,但都担负了一个伟大宇宙生命的全部秘密,使人见之忘俗。 ③比喻新奇,以人比物,生动形象。

文本探究

5.怎么理解第11段中“风雨如晦的时刻” ?

“风雨如晦的时刻”指1942年,即作者写作本文的那一年,那是充满动荡与浩劫的一年。

文本探究

6.试列举一下,作者描绘了哪些风物作为感怀的载体?

由鼠麹草感悟到生命的本真之美;由菌子感悟获取的美好;由有加利树感悟到生命的渺小;由野狗的嗥叫感悟到生命对于疾苦的恐惧;由麂子的嘶声感悟到族群的繁盛与凋零。

文本探究

文本探究

7.文章结尾,作者说“这一切,给我的生命许多滋养”。联系全文,概括说明消逝了的山村给了作者哪些生命的滋养?

①此际山居的一切,为作者生存提供了物质条件。②关于“消逝了的山村”一切联想使作者感受到与从前那些生命的声息相能之处,丰富了作者的心灵,给他以生命的滋养。

(1)营造丰富意象。

本文注重象、情、理的有机融合,由意象构成意境,大大地拓展了表现的时间和空间,具有极大的情感张力。作者最为偏爱的山村意象有“路”“小溪”“鼠麴草”“彩菌”“有加利树”等,这些意象是富有生命色彩的,作者通过这些意象,勾勒出一个充满生命活力和原始野性的山村意境。

艺术手法探究:

本文运用了哪些手法来表达独特的哲思与理趣?

(2)凸显鲜明画面。

作者选取了最典型、最有表现力、最能体现山村环境的景物,用简约、流畅的笔触进行勾勒,描绘出了一幅幅鲜明的画面,如体现宁静之美的村女放羊图和充满热闹生机的雨后采菌图。

艺术手法探究:

本文运用了哪些手法来表达独特的哲思与理趣?

(3)兼用多种表达方式和多种修辞手法。

本文以描写为主,但同时叙述清楚,议论缀于其中,还不时插入抒情等,看似有些散漫,但形散神不散。文章通常是由眼前景物生发联想,引发感悟,在结构上回环往复,首尾一贯,显示出种从容舒展又严谨完整的艺术面貌。

艺术手法探究:

本文运用了哪些手法来表达独特的哲思与理趣?