2021—2022学年统编版高中语文必修上册16.2《登泰山记》课件(63张ppt)

文档属性

| 名称 | 2021—2022学年统编版高中语文必修上册16.2《登泰山记》课件(63张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 9.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-04-07 10:21:59 | ||

图片预览

文档简介

(共63张PPT)

登泰山记

(清代)姚鼐

1.了解作者姚鼐及桐城派的相关知识,了解游记的文体特点。

2.掌握文中重要的文言实词、虚词、特殊句式等文言知识点。

3.学习本文烘托手法及比喻、拟人等修辞手法的运用,品味本文简练的语言特色。

素养目标

姚鼐(1732—1815),字姬传,一字梦榖,清代桐城(今属安徽)人,因书斋名惜抱轩而被人称为“惜抱先生”。清代杰出的散文家,桐城派集大成者。与方苞、刘大櫆并称为“桐城三祖”。乾隆二十八年(1763)进士,曾任刑部郎中、《四库全书》纂修官等。乾隆三十九年(1774)辞官,就在这一年辞别京师南下途中登上泰山,写了《登泰山记》。其后先后主讲于扬州梅花、歙县紫阳、南京钟山等书院四十年。

姚鼐治学以经为主,兼及子、史、诗文,作品多为诗序、碑传之类。他的散文简洁精练,温润清新,有文采,形象性强,是桐城派中影响最大的人物之一。著有《惜抱轩全集》,他所编的《古文辞类纂》在近代是一部家传户诵的文章总集。

作者简介

记,一种文体,本文属于山水游记。“泰山”点明浏览的地点,“登”表明侧重于叙述、描写游泰山的经过和所见所感。

题目解说

乾隆三十九年(1774),姚鼐以养亲为名,告归田里。道经泰安与挚友泰安知府朱孝纯(字子颍)于此年十二月二十八日傍晚同上泰山山顶,第二天即除夕五更时分至日观峰的日观亭,观赏日出,写下了这篇游记。

写作背景

桐城派

桐城派是清代散文影响最大的一个流派,对于散文创作有一套完整的理论和鲜明的主张,其创始人是方苞,刘大櫆和姚鼐继承并发展了他的理论,三人并称为“桐城三祖”(因这三人都是桐城人,又都以古文辞著名,世称桐城派)。桐城派的文章,内容多宣传儒家思想,尤其是程朱理学;语言力求简明达意,条理清晰,“清真雅正”。桐城派主张学习《左传》《史记》等先秦两汉散文和唐宋古文家韩愈、欧阳修等人的作品,讲究“义法”,要求语言“雅洁”。代表作品如方苞的《送左未生南归序》《武季子哀辞》、姚

鼐的《登泰山记》等。桐城派散文特点:提出“义法”主张。“义”指文章的中心思想,“法”指表达中心的形式技巧。“文章风貌一般简洁平淡,而鲜明生动不足”。姚鼐被称为领袖,他秉承了“文道合一”的主张,讲究义理、考据、辞章三者兼长,注重内容和形式的关系。写景散文尤有独特成就。

资料链接

碧霞元君

全称为“东岳泰山天仙玉女碧霞元君”,俗称泰山娘娘、泰山老奶奶、泰山老母,中国古代神话传说中的女神。“碧霞”意指东方的日光之霞,“元君”则带有浓重的道教色彩,是对道教女神的尊称。传说其为东岳大帝之女,司职为使妇女多子,并保护儿童。

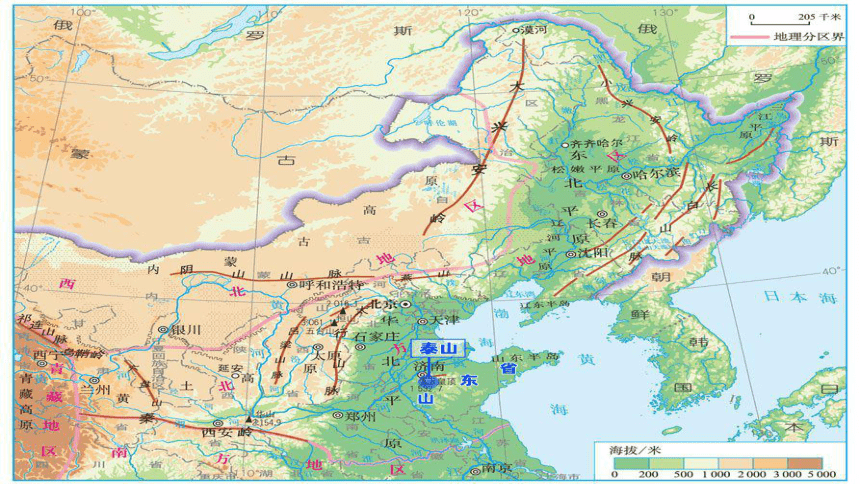

泰山,古名岱山,又称岱宗。自然景观雄伟绝奇,有数千年精神文化的渗透渲染和人文景观的烘托,被誉为中华民族精神文化的缩影。1987年,被联合国教科文组织公布为世界自然与文化遗产。

泰山位于山东省中部,拔起于鲁中南群山之上。主峰玉皇顶,海拔1532.8米。泰山风景区横跨泰安、济南、历城、长清之间,北距“泉城”济南60公里,南去孔子故乡曲阜70公里,交通十分方便。

泰山简介

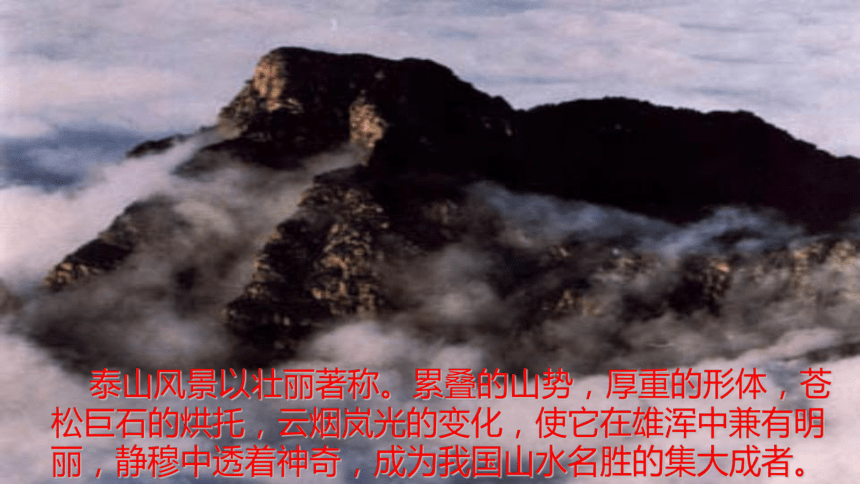

泰山风景以壮丽著称。累叠的山势,厚重的形体,苍松巨石的烘托,云烟岚光的变化,使它在雄浑中兼有明丽,静穆中透着神奇,成为我国山水名胜的集大成者。

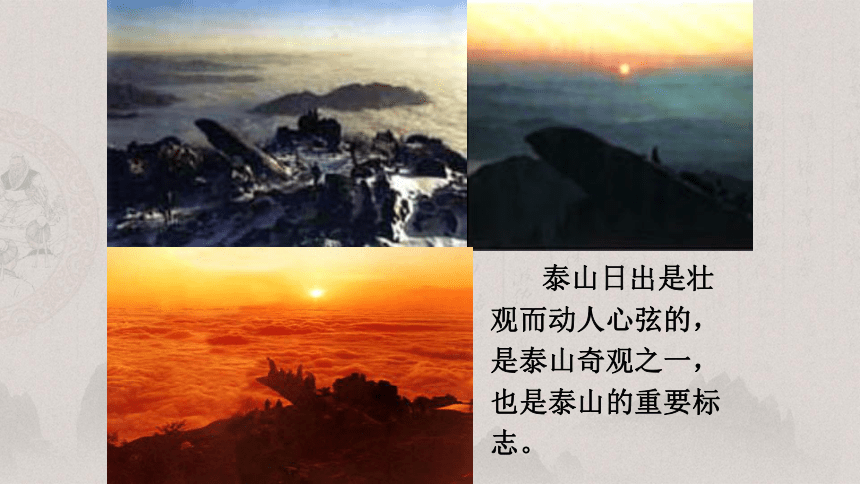

泰山日出是壮观而动人心弦的,是泰山奇观之一,也是泰山的重要标志。

文言知识梳理

1.重要字音。

汶(wèn)水 南麓(lù) 砌(qì)石

磴(dèng) 徂(cú)徕(lái) 晦(huì)日

绛(jiàng)色 若偻(lǚ) 樗(chū)蒱(pú)

石罅(xià) 膝(xī)盖

文意疏通

日观峰

课文第一段,作者概括介绍了( )所处的地理位置

和山水形势,点出( ),为下文写观日出埋下伏笔。

作者采用由( )到( )再到( )的写法

泰山

日观峰

泰山

日观峰

面

线

点

5、下列说法不正确的一项是( )

A山的南面、水的北面为“阳”;山的北面水的南面为“阴”。

B城墙有内外之分,里面一道为“城”,外面一道为“郭”。“望晚日城郭”一句中,“城郭”泛指城墙。

C农历每月初一为“朔”,十五为“望”,最末一天为“晦”。

D桐城姚鼐记,以桐城标明自己所属文学流派。

D

第二段写作者与朋友登山的过程,用浓墨写出登山的

( )和在山顶上所见的( )的景色,突

出了泰山的( )。作者登山的线路可以简明地表

述为:( ) ——( )——( )——(

)——( ) ——( )—— ( )—( )

艰难

雄浑壮丽

高峻

京师

泰安

山巅

泰山溪水

南麓

循

以入

少半

中岭

西谷

十八盘

日出前

日出后

第三段重点写( )的过程及日出的景象。作者

观日出的时间是: ( );地点是:

( )。作者按待日出、( )和( )、

( ) 的顺序,极写泰山日出的壮丽景象。

观日出

月底这天的五更

日观亭

日将出

日正出

日已出

日正出

日已出

第四段略写泰山的( ),写 了( )、

( )、( )和( ),其目的

是表现泰山的( )风貌。

名胜古迹

岱祠

碧霞元君祠

皇帝行宫

道中石刻

古老

碧霞元君祠

道中石刻

第五段,总结泰山的景物特征和冬季景色特点:“三多”、

“三少”、“三无”。“三多”是:多( )、〈石〉多( )、

多( );“三少”是:少( )、〈石〉少( )、少

( );“三无”是:无( )、无( )、

〈至日观数里内〉无( )。

石

平方

松

土

圜

杂树

瀑水

鸟兽音迹

树

石多平方

利于刻字

姊妹松

全文共五段,每一段的要点是什么?

第一段:总写泰山的地理形势,点出泰山及其最高峰——日观峰的位置。

第二段:记述登山经过,着力叙写登山的艰难和到达山巅后所见到的景象。

第三段:集中描写泰山日出后的景象。

第四段:介绍泰山的人文景观。

第五段:介绍泰山的自然景观。

整体思路

交代泰山位置

记述登山过程

描绘日出美景

返记人文景观

补写自然景观

小结 纵观全篇,文章以时间为序紧紧围绕作者的游踪进行,叙述了偕友人冬日登山观日出的经过,以精炼的语言,生动地描写了泰山雪后初晴美丽景色和日出时的雄浑景象,写出了泰山的神秀壮丽,能唤起我们对泰山的向往,感觉到祖国山河的壮美。

第二段作者详写登山的过程,精读,说说作者的登山线路,写景特点。

先写:

京师——泰安,点明时间和节令。

再写:

山麓——山顶

路程:

四十五里(远)

石级:

七千有余(高)

路线:

中谷——西谷——山巅(险)

最后:顶景

苍山负雪,明烛天南(壮阔)

晚日照城,汶水、徂徕如画(雄浑)

上—下

半山居雾若带然(高峻)

远——近

2.文章通过写泰山顶上的日出是按照什么顺序写景物变化的?描写了怎样的胜景?

作者按照时间顺序依次写了日出前、日出时和日出后的不同景色,展现出一幅泰山日出迅速变化的图画。

云海

泰山日出

日出前

大风扬积雪击面

亭东自足下皆云漫

云中白若樗蒲数十列者,山也

日出时

极天云一线异色

须臾成五采

日上,正赤如丹,下有红光动摇承之

日出后

回观日观以西峰

或得日,或否,绛皓驳色

而皆若偻

色彩点染 ———— 绚丽壮美

齐读第三段,体会写法特点和感情

纵观全篇,文章紧紧围绕作者的游踪进行叙述了偕友人冬日登泰山的经过,以精练的语言,生动地描写了泰山雪后初晴的瑰丽景色和日出时的雄浑景象,写出了泰山的神秀壮丽,能唤起我们对泰山的向往,感觉到祖国山河的壮美。

总结:通过描写山顶所见景观和日出胜景,表达出作者的喜悦之情,抒发了热爱祖国山河,赞美祖国山河的强烈感情。

找出文中几处使用比喻和拟人的手法,体会其特点和作用。

(1)“苍山负雪,明烛天南。”

这是初登山顶时刹那间的感受。作者不言冰雪覆盖青山,却说青山背负白雪,赋予静态的青山以人的动态,用语新颖、传神。进而说苍山上的雪象蜡烛一样照着天南,形象生动地绘出了积雪的光彩。

(2)“望晚日照城郭,汶水、徂徕如画,而半山居雾若带然”。

这是山顶上远望和俯视所得的画面。作者纵目远眺,夕阳照耀着泰安城,汶水、徂徕好象自然内天成的山水画,而山腰间停留着的云雾好象飘带一般。形象而具体使人感到那种特有的宁静气息,而且设喻新奇,给人以美的享受。

(3)“回视日观以西峰,或得日,或否,绛皓驳色,而皆若偻”。

这一比喻写出了西南诸峰的特点,更显出日观峰的雄峻,且赋予山峰以人的情感,形象而生动。

讨论后总结写作特点

1.章法严明、剪裁得当。

2.善于抓住景物特征,巧妙进行烘托。

3.用笔简洁,词语精当。

4.句式多变,用词灵活传神。

小结:

本文无论从清晰的思路,还是简洁明净的语言,亦或是色彩鲜明、生动的描景,都可见桐城派古文家锤炼语言的功力,很值得我们借鉴。

总结:

写作特点一:按登山游览的顺序描绘景物,条理清晰

详略分明。

说说下列这些句子是怎样既生动又简洁地描绘泰山景色的?(注意红色字)

1、苍山负雪,明烛天南。

答:“负”字以动写静,显出雪的厚度,又以拟人手法,

使雪山奕奕传神。“烛”字名词活用为动词,显出雪光的

亮度,写出日光和雪光相映的奇景。

2、而半山居雾若带然。

答:“居雾”以静写动,写出雾的轻,呈停聚不动的状态。

“若带”以小喻大,写出云雾的具体形状,烘托出泰山的

高峻雄伟。

3、回视日观以西峰,或得日或否,绛皓驳色,而皆若偻。

答:这句写的是旭日初升时从日观峰俯瞰群山所见的景象。

“绛皓驳色”写色彩,抓住了时令特点(山上都是积雪,故而

被日光照着的地方是红色,未被照着的地方是白色);“而皆

若偻”以拟人手法烘托出日观峰凌驾于群峰之上的雄伟气势。

4、山多石,少土。石苍黑色,多平方,少圜。

答:这句话以极平实简练的语句,将景物进行对比,写出

泰山有别于其他名山的特征。虽无细部刻画,却给人留下

深刻的印象。

写作特点之二:

语言简练,准确生动,紧扣时令特点,体现了桐城派

文章“雅洁”的特点。

总结:

答案

其阴,济水东流 (名词,山的北面,水的南面)

朝晖夕阴,气象万千 (名词,阴天)

孙膑以刑徒阴见,说齐使 (副词,暗中,暗地里)

阴

余始循以入 (动词,开始)

而未始知西山之怪特 (副词,曾经)

寒暑易节,始一反焉 (副词,才)

始

望晚日照城郭,汶水、徂徕如画 (动词,远看)

日夜望将军至,岂敢反乎 (动词,盼望)

先达德隆望尊,门人弟子填其室 (名词,声望,名望)

壬戌之秋,七月既望(名词,这里指农历十五日)

望

及既上 (介词,等到)

皆不及往 (动词,赶上)

今所经中岭及山巅 (动词,到达)

及

与子颍坐日观亭,待日出 (动词,把臀部放在椅子、凳子或其他物体上,支持身体重量)

项王则受璧,置之坐上 (名词,同“座”,座位)

王曰:“何坐?”曰:“坐盗。” (动词,犯罪)

来归相怨怒,但坐观罗敷 (介词,因为,由于)

坐

亭东自足下皆云漫(动词,弥漫)

其远古刻尽漫失 (动词,磨灭)

漫

余以乾隆三十九年十二月 (介词,相当于“于”,在)

余始循以入 (连词,相当于“而”,表修饰)

自唐显庆以来 (助词,与“来”连用,表示时间)

以

5.词类活用。

名词的活用

汶水西流 (名词作状语,向西)

济水东流 (名词作状语,向东)

崖限当道者 (名词作状语,像门槛一样)

谢谢!

登泰山记

(清代)姚鼐

1.了解作者姚鼐及桐城派的相关知识,了解游记的文体特点。

2.掌握文中重要的文言实词、虚词、特殊句式等文言知识点。

3.学习本文烘托手法及比喻、拟人等修辞手法的运用,品味本文简练的语言特色。

素养目标

姚鼐(1732—1815),字姬传,一字梦榖,清代桐城(今属安徽)人,因书斋名惜抱轩而被人称为“惜抱先生”。清代杰出的散文家,桐城派集大成者。与方苞、刘大櫆并称为“桐城三祖”。乾隆二十八年(1763)进士,曾任刑部郎中、《四库全书》纂修官等。乾隆三十九年(1774)辞官,就在这一年辞别京师南下途中登上泰山,写了《登泰山记》。其后先后主讲于扬州梅花、歙县紫阳、南京钟山等书院四十年。

姚鼐治学以经为主,兼及子、史、诗文,作品多为诗序、碑传之类。他的散文简洁精练,温润清新,有文采,形象性强,是桐城派中影响最大的人物之一。著有《惜抱轩全集》,他所编的《古文辞类纂》在近代是一部家传户诵的文章总集。

作者简介

记,一种文体,本文属于山水游记。“泰山”点明浏览的地点,“登”表明侧重于叙述、描写游泰山的经过和所见所感。

题目解说

乾隆三十九年(1774),姚鼐以养亲为名,告归田里。道经泰安与挚友泰安知府朱孝纯(字子颍)于此年十二月二十八日傍晚同上泰山山顶,第二天即除夕五更时分至日观峰的日观亭,观赏日出,写下了这篇游记。

写作背景

桐城派

桐城派是清代散文影响最大的一个流派,对于散文创作有一套完整的理论和鲜明的主张,其创始人是方苞,刘大櫆和姚鼐继承并发展了他的理论,三人并称为“桐城三祖”(因这三人都是桐城人,又都以古文辞著名,世称桐城派)。桐城派的文章,内容多宣传儒家思想,尤其是程朱理学;语言力求简明达意,条理清晰,“清真雅正”。桐城派主张学习《左传》《史记》等先秦两汉散文和唐宋古文家韩愈、欧阳修等人的作品,讲究“义法”,要求语言“雅洁”。代表作品如方苞的《送左未生南归序》《武季子哀辞》、姚

鼐的《登泰山记》等。桐城派散文特点:提出“义法”主张。“义”指文章的中心思想,“法”指表达中心的形式技巧。“文章风貌一般简洁平淡,而鲜明生动不足”。姚鼐被称为领袖,他秉承了“文道合一”的主张,讲究义理、考据、辞章三者兼长,注重内容和形式的关系。写景散文尤有独特成就。

资料链接

碧霞元君

全称为“东岳泰山天仙玉女碧霞元君”,俗称泰山娘娘、泰山老奶奶、泰山老母,中国古代神话传说中的女神。“碧霞”意指东方的日光之霞,“元君”则带有浓重的道教色彩,是对道教女神的尊称。传说其为东岳大帝之女,司职为使妇女多子,并保护儿童。

泰山,古名岱山,又称岱宗。自然景观雄伟绝奇,有数千年精神文化的渗透渲染和人文景观的烘托,被誉为中华民族精神文化的缩影。1987年,被联合国教科文组织公布为世界自然与文化遗产。

泰山位于山东省中部,拔起于鲁中南群山之上。主峰玉皇顶,海拔1532.8米。泰山风景区横跨泰安、济南、历城、长清之间,北距“泉城”济南60公里,南去孔子故乡曲阜70公里,交通十分方便。

泰山简介

泰山风景以壮丽著称。累叠的山势,厚重的形体,苍松巨石的烘托,云烟岚光的变化,使它在雄浑中兼有明丽,静穆中透着神奇,成为我国山水名胜的集大成者。

泰山日出是壮观而动人心弦的,是泰山奇观之一,也是泰山的重要标志。

文言知识梳理

1.重要字音。

汶(wèn)水 南麓(lù) 砌(qì)石

磴(dèng) 徂(cú)徕(lái) 晦(huì)日

绛(jiàng)色 若偻(lǚ) 樗(chū)蒱(pú)

石罅(xià) 膝(xī)盖

文意疏通

日观峰

课文第一段,作者概括介绍了( )所处的地理位置

和山水形势,点出( ),为下文写观日出埋下伏笔。

作者采用由( )到( )再到( )的写法

泰山

日观峰

泰山

日观峰

面

线

点

5、下列说法不正确的一项是( )

A山的南面、水的北面为“阳”;山的北面水的南面为“阴”。

B城墙有内外之分,里面一道为“城”,外面一道为“郭”。“望晚日城郭”一句中,“城郭”泛指城墙。

C农历每月初一为“朔”,十五为“望”,最末一天为“晦”。

D桐城姚鼐记,以桐城标明自己所属文学流派。

D

第二段写作者与朋友登山的过程,用浓墨写出登山的

( )和在山顶上所见的( )的景色,突

出了泰山的( )。作者登山的线路可以简明地表

述为:( ) ——( )——( )——(

)——( ) ——( )—— ( )—( )

艰难

雄浑壮丽

高峻

京师

泰安

山巅

泰山溪水

南麓

循

以入

少半

中岭

西谷

十八盘

日出前

日出后

第三段重点写( )的过程及日出的景象。作者

观日出的时间是: ( );地点是:

( )。作者按待日出、( )和( )、

( ) 的顺序,极写泰山日出的壮丽景象。

观日出

月底这天的五更

日观亭

日将出

日正出

日已出

日正出

日已出

第四段略写泰山的( ),写 了( )、

( )、( )和( ),其目的

是表现泰山的( )风貌。

名胜古迹

岱祠

碧霞元君祠

皇帝行宫

道中石刻

古老

碧霞元君祠

道中石刻

第五段,总结泰山的景物特征和冬季景色特点:“三多”、

“三少”、“三无”。“三多”是:多( )、〈石〉多( )、

多( );“三少”是:少( )、〈石〉少( )、少

( );“三无”是:无( )、无( )、

〈至日观数里内〉无( )。

石

平方

松

土

圜

杂树

瀑水

鸟兽音迹

树

石多平方

利于刻字

姊妹松

全文共五段,每一段的要点是什么?

第一段:总写泰山的地理形势,点出泰山及其最高峰——日观峰的位置。

第二段:记述登山经过,着力叙写登山的艰难和到达山巅后所见到的景象。

第三段:集中描写泰山日出后的景象。

第四段:介绍泰山的人文景观。

第五段:介绍泰山的自然景观。

整体思路

交代泰山位置

记述登山过程

描绘日出美景

返记人文景观

补写自然景观

小结 纵观全篇,文章以时间为序紧紧围绕作者的游踪进行,叙述了偕友人冬日登山观日出的经过,以精炼的语言,生动地描写了泰山雪后初晴美丽景色和日出时的雄浑景象,写出了泰山的神秀壮丽,能唤起我们对泰山的向往,感觉到祖国山河的壮美。

第二段作者详写登山的过程,精读,说说作者的登山线路,写景特点。

先写:

京师——泰安,点明时间和节令。

再写:

山麓——山顶

路程:

四十五里(远)

石级:

七千有余(高)

路线:

中谷——西谷——山巅(险)

最后:顶景

苍山负雪,明烛天南(壮阔)

晚日照城,汶水、徂徕如画(雄浑)

上—下

半山居雾若带然(高峻)

远——近

2.文章通过写泰山顶上的日出是按照什么顺序写景物变化的?描写了怎样的胜景?

作者按照时间顺序依次写了日出前、日出时和日出后的不同景色,展现出一幅泰山日出迅速变化的图画。

云海

泰山日出

日出前

大风扬积雪击面

亭东自足下皆云漫

云中白若樗蒲数十列者,山也

日出时

极天云一线异色

须臾成五采

日上,正赤如丹,下有红光动摇承之

日出后

回观日观以西峰

或得日,或否,绛皓驳色

而皆若偻

色彩点染 ———— 绚丽壮美

齐读第三段,体会写法特点和感情

纵观全篇,文章紧紧围绕作者的游踪进行叙述了偕友人冬日登泰山的经过,以精练的语言,生动地描写了泰山雪后初晴的瑰丽景色和日出时的雄浑景象,写出了泰山的神秀壮丽,能唤起我们对泰山的向往,感觉到祖国山河的壮美。

总结:通过描写山顶所见景观和日出胜景,表达出作者的喜悦之情,抒发了热爱祖国山河,赞美祖国山河的强烈感情。

找出文中几处使用比喻和拟人的手法,体会其特点和作用。

(1)“苍山负雪,明烛天南。”

这是初登山顶时刹那间的感受。作者不言冰雪覆盖青山,却说青山背负白雪,赋予静态的青山以人的动态,用语新颖、传神。进而说苍山上的雪象蜡烛一样照着天南,形象生动地绘出了积雪的光彩。

(2)“望晚日照城郭,汶水、徂徕如画,而半山居雾若带然”。

这是山顶上远望和俯视所得的画面。作者纵目远眺,夕阳照耀着泰安城,汶水、徂徕好象自然内天成的山水画,而山腰间停留着的云雾好象飘带一般。形象而具体使人感到那种特有的宁静气息,而且设喻新奇,给人以美的享受。

(3)“回视日观以西峰,或得日,或否,绛皓驳色,而皆若偻”。

这一比喻写出了西南诸峰的特点,更显出日观峰的雄峻,且赋予山峰以人的情感,形象而生动。

讨论后总结写作特点

1.章法严明、剪裁得当。

2.善于抓住景物特征,巧妙进行烘托。

3.用笔简洁,词语精当。

4.句式多变,用词灵活传神。

小结:

本文无论从清晰的思路,还是简洁明净的语言,亦或是色彩鲜明、生动的描景,都可见桐城派古文家锤炼语言的功力,很值得我们借鉴。

总结:

写作特点一:按登山游览的顺序描绘景物,条理清晰

详略分明。

说说下列这些句子是怎样既生动又简洁地描绘泰山景色的?(注意红色字)

1、苍山负雪,明烛天南。

答:“负”字以动写静,显出雪的厚度,又以拟人手法,

使雪山奕奕传神。“烛”字名词活用为动词,显出雪光的

亮度,写出日光和雪光相映的奇景。

2、而半山居雾若带然。

答:“居雾”以静写动,写出雾的轻,呈停聚不动的状态。

“若带”以小喻大,写出云雾的具体形状,烘托出泰山的

高峻雄伟。

3、回视日观以西峰,或得日或否,绛皓驳色,而皆若偻。

答:这句写的是旭日初升时从日观峰俯瞰群山所见的景象。

“绛皓驳色”写色彩,抓住了时令特点(山上都是积雪,故而

被日光照着的地方是红色,未被照着的地方是白色);“而皆

若偻”以拟人手法烘托出日观峰凌驾于群峰之上的雄伟气势。

4、山多石,少土。石苍黑色,多平方,少圜。

答:这句话以极平实简练的语句,将景物进行对比,写出

泰山有别于其他名山的特征。虽无细部刻画,却给人留下

深刻的印象。

写作特点之二:

语言简练,准确生动,紧扣时令特点,体现了桐城派

文章“雅洁”的特点。

总结:

答案

其阴,济水东流 (名词,山的北面,水的南面)

朝晖夕阴,气象万千 (名词,阴天)

孙膑以刑徒阴见,说齐使 (副词,暗中,暗地里)

阴

余始循以入 (动词,开始)

而未始知西山之怪特 (副词,曾经)

寒暑易节,始一反焉 (副词,才)

始

望晚日照城郭,汶水、徂徕如画 (动词,远看)

日夜望将军至,岂敢反乎 (动词,盼望)

先达德隆望尊,门人弟子填其室 (名词,声望,名望)

壬戌之秋,七月既望(名词,这里指农历十五日)

望

及既上 (介词,等到)

皆不及往 (动词,赶上)

今所经中岭及山巅 (动词,到达)

及

与子颍坐日观亭,待日出 (动词,把臀部放在椅子、凳子或其他物体上,支持身体重量)

项王则受璧,置之坐上 (名词,同“座”,座位)

王曰:“何坐?”曰:“坐盗。” (动词,犯罪)

来归相怨怒,但坐观罗敷 (介词,因为,由于)

坐

亭东自足下皆云漫(动词,弥漫)

其远古刻尽漫失 (动词,磨灭)

漫

余以乾隆三十九年十二月 (介词,相当于“于”,在)

余始循以入 (连词,相当于“而”,表修饰)

自唐显庆以来 (助词,与“来”连用,表示时间)

以

5.词类活用。

名词的活用

汶水西流 (名词作状语,向西)

济水东流 (名词作状语,向东)

崖限当道者 (名词作状语,像门槛一样)

谢谢!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读