统编版高中语文必修下册第二单元5.《雷雨(节选)》 课件(96张ppt)

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文必修下册第二单元5.《雷雨(节选)》 课件(96张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-04-07 10:47:26 | ||

图片预览

文档简介

(共96张PPT)

雷雨

曹禺著

《雷 雨》(节选)

曹禺

1、分析《雷雨》(节选)的戏剧矛盾冲突,梳理清楚戏剧中人物关系。

2、体会戏剧中个性化的语言和人物性格。

3、体味戏剧中揭示的思想主题。

【学习目标】

什么是戏剧?

+

=

戏剧是舞台表演的综合艺术

借助文学、音乐、舞蹈、美术等艺术手段

塑造人物形象揭示社会矛盾反映社会生活

戏剧鉴赏方法:

①把握戏剧冲突

②分析人物形象

③揣摩戏剧语言

1.走近作者

曹禺(1910.9.24—1996.12.13)

原名万家宝,字小石。祖籍湖北潜江,出生于一个没落的封建官僚家庭,是中国现代话剧史上成就最高的剧作家。曹禺自小随继母辗转各个戏院听曲观戏,故而从小心中便播下了戏剧的种子 ,著有《雷雨》《日出》《原野》《北京人》等著名作品,号称“中国的莎士比亚”。1942年,曹禺把巴金的《家》改编成话剧,新中国成立后,写了《明朗的天》《胆剑篇》《王昭君》等。

1922年 入南开中学,入“南开新剧团”。

1925年 开始演戏。

1928年 入南开大学,

1930年 转清华大学西洋文学系,广泛涉猎欧美文学作品,特别喜欢古希腊悲剧和莎士比亚、易卜生等人的作品。

1933年 发表处女作《雷雨》,震惊文坛

1935年 发表《日出》,奠定了他在中国话剧史上的地位。

另有《原野》《蜕变》《北京人》《明朗的天》《胆剑篇》《王昭君》《家》(改编巴金小说)等。曾任中央戏剧学院副院长,北京人民艺术剧院院长,中国文联主席等。

2.作品背景

《雷雨》是我的第一声呻吟,或许是一声呼喊

曹禺出生于一个没落的封建家庭。他青少年时代在目睹了半封建半殖民地中国社会的黑暗现实后,产生了强烈的反抗情绪,经过几年酝酿、构思,1933年在清华大学读四年级时,完成了他的处女作《雷雨》。作者在谈到写作意图时说,《雷雨》是在“没有太阳的日子里的产物”,“那个时代,我是想反抗的,因陷于旧社会的昏暗、腐恶,我不甘模棱地活下去,所以我才拿起笔。《雷雨》是我的第一声呻吟,或许是一声呼喊”。又说“写《雷雨》是一种情感的迫切需要”,“仿佛有一种情感的汹涌的激流来推动我,我在发泄着被压抑的愤懑,毁谤着中国的家庭和社会”。

二、背景

此剧以1925年前后的中国社会为背景,描写了一个带有浓厚封建色彩的资产阶级家庭的悲剧。剧中以两个家庭、八个人物、三十年的恩怨为主线,伪善的资本家大家长周朴园,受新思想影响的单纯的少年周冲,被冷漠的家庭逼疯了和被爱情伤得体无完肤的女人蘩漪,对过去所作所为充满了罪恶感、企图逃离的周萍,还有意外归来的鲁妈,单纯着爱与被爱的四凤,受压迫的工人鲁大海,贪得无厌的管家等,不论是家庭秘密还是身世秘密,所有的矛盾都在雷雨之夜爆发,在叙述家庭矛盾纠葛、怒斥封建家庭腐朽顽固的同时,反映了更为深层的社会及时代问题。

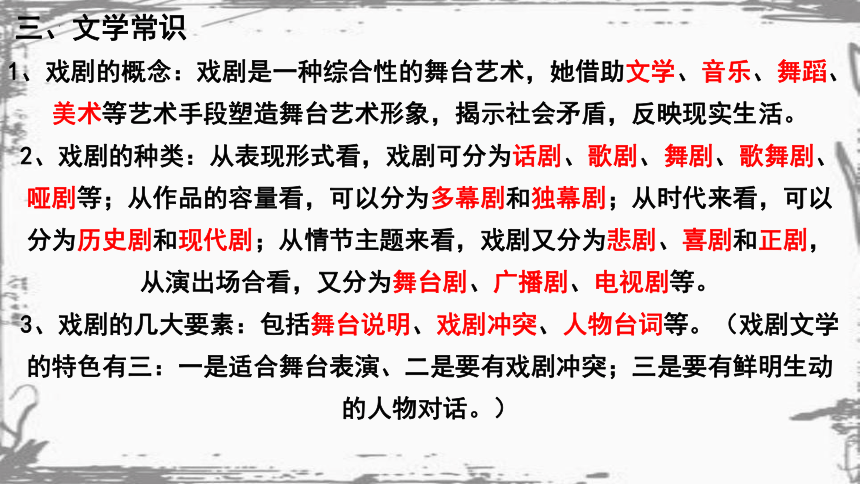

三、文学常识

1、戏剧的概念:戏剧是一种综合性的舞台艺术,她借助文学、音乐、舞蹈、美术等艺术手段塑造舞台艺术形象,揭示社会矛盾,反映现实生活。

2、戏剧的种类:从表现形式看,戏剧可分为话剧、歌剧、舞剧、歌舞剧、哑剧等;从作品的容量看,可以分为多幕剧和独幕剧;从时代来看,可以分为历史剧和现代剧;从情节主题来看,戏剧又分为悲剧、喜剧和正剧,从演出场合看,又分为舞台剧、广播剧、电视剧等。

3、戏剧的几大要素:包括舞台说明、戏剧冲突、人物台词等。(戏剧文学的特色有三:一是适合舞台表演、二是要有戏剧冲突;三是要有鲜明生动的人物对话。)

整体把握 小组探讨

本篇课文当中出现了哪些主要人物呢?他们之间又有怎样的关系呢?我想请同学们小组讨论后用一张图表的形式来表示一下。(时间10分钟)

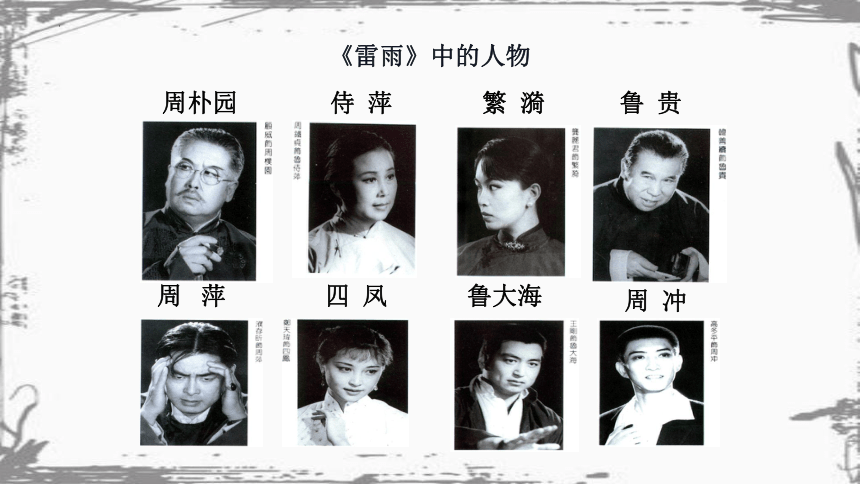

《雷雨》中的人物

周朴园

侍 萍

繁 漪

鲁 贵

周 萍

四 凤

鲁大海

周 冲

雷雨中的人物关系

繁漪

周朴园

鲁侍萍

鲁贵

夫妻

夫妻(主仆)

夫妻

周冲

周萍

鲁大海

四凤

母子

父子

母子

父女

异母兄弟

兄弟

异父兄妹

异父兄妹(主仆、情人)

母女

继母子(情人)

父子(劳资)

父子

母子

思考:本场戏有那几对矛盾冲突?出场人物间有着怎样的关系?这种关系背后隐藏着怎样的社会矛盾?

戏剧冲突

矛盾焦点

三十年生死恩怨(爱情的纠葛)

罢工与反罢工的尖锐矛盾(阶级斗争)

周朴园与鲁侍萍的矛盾焦点——

周朴园与鲁大海的矛盾焦点——

第一场:周朴园与鲁侍萍的冲突

矛盾焦点:

三十年生死恩怨(爱情的纠葛)

矛盾焦点

周朴园与鲁侍萍的矛盾焦点——

三十年生死恩怨

(爱情的纠葛、阶级对立)

第一场戏:周朴园同鲁侍萍的再次相见

第一层:周朴园认出侍萍的经过。

第二层:周朴园认出侍萍后的态度。

《雷雨》(节选)结构

(1)相遇诉旧怨

关窗

姓鲁

无锡口音!

熟知旧事?

姓鲁

修墓

她没有死?!

四凤的妈

熟知旧衬衣?!

侍萍,是你?

鲁侍萍:

周朴园:

周朴园的心理变化过程

你,你贵姓?

(抬起头来)你姓什么?

(忽然立起)你是谁?

(徐徐立起)哦,你,你,你是——

哦,侍萍!(低声)是你?

你来干什么?谁指使你来的?

——似曾相识,感到奇怪,内心仍很平静

——感到意外,疑惑

——更疑惑,有不祥之感,有点慌

——有些不知所措

——不愿也不敢承认这是真实的。

——恼怒,害怕

(1)相遇诉旧怨

关窗

姓鲁

无锡口音!

熟知旧事?

姓鲁

修墓

她没有死?!

四凤的妈

熟知旧衬衣?!

侍萍,是你?

奇怪——疑虑——慌张——惊惧

鲁侍萍:

周朴园:

怨恨,内心复杂

(2)相认生新恨

手段 言行

周朴园认出侍萍后的情态

厉声责问

用缓和的语调稳住

你来干什么?谁指使你来的?

你可以冷静点。

你我都是有子女的人了。

用感情软化

你的生日,每年我都记得。

关窗户的习惯,我都保留着。

想用金钱收买打发

好!痛痛快快的!你现在要多少钱吧!并开出支票。

周朴园的形象

大家来评说

性格特点分析

周朴园对过去的侍萍:

始乱终弃——自私残忍

周朴园对“死去”的侍萍:

“于心不忍”供起“遗照”来“纪念”——虚伪

周朴园对面前的侍萍:

凶相毕露,软硬兼施,彻底决绝——阴险狡猾,冷酷无情

冷酷

虚伪

自私

道貌岸然

多次向人打听,特地派人到无锡打听

侍萍的下落

打听坟墓所在,想把她的坟墓修一修

一直保留着侍萍喜欢的家俱

一直保留着总是关着窗户的习惯

一直记着侍萍的生日

一直保留着侍萍绣了花的衬衣

如何理解

?

讨论

周朴园对鲁侍萍的怀念是不是真的?他是不是真的对鲁侍萍有感情?

“人分两种,一种人有往事,另一种人没有往事。有往事的人爱生命,对时光流逝无比痛惜,因而怀着一种特别的爱意,把自己所经历的一切珍藏在心灵的谷仓里。”

“人是怎样获得一个灵魂的?通过往事。”“正是被亲切爱抚着的无数往事使灵魂有了深度和广度,造就了一个丰满的灵魂。”

周朴园是个怎样的人?他对鲁侍萍的情感是真还是假?

课文赏析

周朴园问鲁侍萍的身份

你,

你贵姓?

似曾相识,感到奇怪,内心仍很平静

(抬起头来)

你姓什么?

感到意外,疑惑

更疑惑,

不祥之感,

有点慌

不愿也不敢承认这是真实的

有些不知所措

(忽然立起)

你是谁?

(徐徐立起)

哦,你,你,

你是 ——

哦,侍萍!

(低声)是你?

01

02

03

04

05

课文赏析

苍老的鲁与年轻的梅怎么也不能对应起来。

失望于他心中美好的理想的女子的幻像破灭了。

她来干什么?要敲诈我吗?

你来干什么?谁指使你来的?

周朴园认出鲁侍萍刹那的复杂的心情

失望

恐慌

严厉

惊讶

-

“父母爱情”真与假?

相恋

分离

重逢

-

千言万语——父之爱

-

周朴园如何对待“死去的”鲁侍萍?

我问过许多到过无锡的人,我也派人到无锡打听过(侍萍的下落)。

我们想把她的坟墓修一修。

一直保留着侍萍绣了花的衬衣

你看这些家具都是你从前喜欢的东西,多少年我总是留着,为着纪念你。

你的生日——四月十八——每年我总记得。

……,这些习惯我都保留着,为的是不忘你,弥补我的罪过。

——“怀念,赎罪”

-

周朴园如何对待“已知活着的” 鲁侍萍?

(惊愕)什么?

(忽然立起)你是谁?

什么?她就在这儿?此地?

(连忙)不,不,不用。

好,你先下去吧。

——惶恐不安、惊慌失措,有种大难临头的感觉

-

周朴园如何对待“眼前的”鲁侍萍?

——恼怒、害怕、冷酷

呵斥

“你来干什么?”“谁指使你来的?”

稳住

“现在你我都是有子女的人,旧事又何必再提呢?”

哄骗

保留家具,熟记生日,关窗习惯----没忘旧情

收买

很好,这是一张五千元的支票…

-

爱的天平

爱

不爱

周朴园

鲁侍萍

自私,残忍,冷酷,虚伪

30年前,周朴园的确对美丽温柔的侍萍动过情。到了晚年其妻繁漪桀骜难驯,儿子周萍敬而远之,他经常感到家庭生活不如意,他对侍萍的思恋、怀念变成了他后半生用来自欺欺人、经常咀嚼的一种情感了。

周朴园对侍萍究竟有没有感情?

周朴园是会怀念侍萍的。侍萍年轻时聪慧美丽,性格温驯、善良,也很能干,他确曾“爱”过她;况且他自和侍萍分别后,结过两次婚,第一次是个阔家小姐,抑郁而死。第二次就是繁漪。两次婚姻都不如意。他也花天酒地放荡过,但是从来也没有尝到过什么是幸福。因而难免怀念起过去和侍萍度过的快乐时光。在这种情况下,他对侍萍的怀念便成为他经常咀嚼的一种情感了。

但话又说回来,他毕竟还是一个唯利是图的剥削阶级分子。因此,当活着的侍萍一旦站在他面前时,他首先考虑的是将会破坏他现在家庭的“圆满”和“平静”,将使自己的名誉、地位受到威胁。他对侍萍的无情态度,正是作者成功的现实主义的表现。

因为怀念的毕竟不是眼前的“鲁妈”,而是他年轻时的恋人,是那个年轻貌美、知书达理、贤淑体贴的“梅小姐”,是已经投河自尽而不会对他构成威胁的“梅小姐”。从这个角度讲,他的怀念又是虚伪的。所以当他与侍萍再次相逢时,就更多地表现了他的自私与虚伪。

但即使是在这个时候,他对侍萍也并不是毫无情义的。他先是准备给侍萍一笔钱养老;这一行动被侍萍义正辞严地否定后,他又主动地签好“一张五千块钱的支票”给侍萍;当支票也被侍萍“固执地”撕掉以后,他还是预备背地里给侍萍邮寄“两万块钱”。他的这些行动虽然也“暴露了他金钱万能”、妄图以金钱“息事宁人”的卑鄙灵魂,但其间又何尝没有“弥补”一下他过去的“罪过”的因素在内呢?最后,当侍萍又一次出现在周家时,周朴园果断地要萍儿承认她是生母,他也无法考虑这将给自己声誉地位带来如何的影响了。这些,都显示出了这一形象的丰富性和真实性。

可以说,周朴园对侍萍的怀念 “是真实的,绝对真实的”(曹禺语) 。

周朴园的思想感情是复杂的。我们既不能因他见到侍萍后的惶恐暴怒,而否定他对侍萍怀念的某种真实性和特殊的赎罪心理,当然也不能因他以往对侍萍的怀念而否定他与侍萍见面时的自私、冷酷。他的思想行动的变化,正是他“这一个”人物的思想性格在彼时彼地和在此时此地的特殊表现。

归纳周朴园的性格特点

周朴园是一个由封建地主转化而成的资本家,两种不同的性格集于一身。

课文节选部分从分刻画了他自私、虚伪、冷酷、残忍和奸诈。

作家本人谈《雷雨》:

周朴园这个人可以说是坏到家了,坏到连自己都不认为自己是坏人的程度。

他自己,在时社会上当然是“名流”、“贤达”。他认为他的家庭也是个“最圆满,最有秩序”的“理想家庭”。他教育的儿子周萍,也是个好儿子,“健全的子弟”,其实已经腐烂透顶了。三十年前……

那时的确常常闹罢工。我听到过一件真实的事情,一个资本家在哈尔滨修一座江桥,他故意让江桥出险,使几千个工人丧生。他是承包商,从每个工人身上扣二百块钱。我所写的周朴园就是这样发了一笔昧心财、血腥财,从此他才阔起来。

这样一个人,你说他没道德,他可觉得自己高尚得很哩,觉得自己最崇高、最了不起了,他是那么“多情”,那个被他糟蹋过的丫头,被他升格为“前妻”了,甚至连他和这个丫头胡捣、后来生了孩子的那间房子,房子里的摆设,他都一直保持原样,不准别人动一动,他自以为是好丈夫、好父亲、正人君子,其实是一个在外杀人如麻、在家专制横暴的魔王。他这个人永远觉得自己是正确的,当三十年后侍萍又来到他家见到周萍时,他让周萍跪下,说:“不要以为她出身低下,却是你生身之母,不要忘了……”多么冠冕堂皇!他竟没有惭愧自疚。

他对侍萍的怀念,可能是真的。因为他自和侍萍分别后,经过两次婚姻,都不如意。他也曾花天酒地的放荡过,但从来没有尝到过什么是幸福。回想起来,还是和侍萍相处的日子,在他罪恶的生涯中多少留下了些美好的回忆。他对侍萍的思念、怀念,便成了他后半生用来自欺欺人、经常咀嚼的一种情感了。这既可以填补他那丑恶空虚的心灵,又可以显示他的多情、高贵。

分析鲁侍萍的性格特点

思考1

周朴园和鲁侍萍

见面是偶然的,

鲁侍萍认出了周

朴园,而周朴园

并没有认出鲁侍

萍,那么鲁侍萍

为什么不立刻表

白自己的身分,并

当面斥责周朴园对她的迫害和30多年来的悲惨遭遇,而是以叙述别人的故事的口吻诉说自己的遭遇呢?

分析:

30多年的悲惨遭遇和痛苦的经历已经把她的性格磨炼得坚强又勇敢,她对残酷的现实充满了愤恨,但她还没有认识到自己的不幸是腐朽的制度造成的,而是把这一切不幸归结于“报应”和“命运”;而且,善良的品性又使她在周朴园的“忏悔”中产生的某种轻信和谅解。在对话中,她既有意识地在隐蔽自己的身分,又在语言动作中不断地表露出自己的特征,这正是剧中人物复杂的内心活动的外在表现。

思考2 如何理解侍萍拒收周朴园的钱

鲁侍萍是一个旧中国劳动妇女形象。她正直、善良,但是在周公馆却备受凌辱和压迫。大年三十的晚上,被周家赶出家门,她走投无路,痛不欲生,跳河自杀。遇救以后,一直挣扎在社会最底层,含着怨愤生活了三十年。生活磨炼了她,使她认清了周朴园的本性,勇敢地控诉周朴园的罪行。她以撕毁五千元支票的举动,这表现了她对残酷现实的清醒认识,对周朴园的蔑视和对不公平社会的抗议,表现了她的骨气和尊严。她的唯一的要求就是“见见我的萍儿。”表现出她那纯洁、崇高的母爱。她终于由一个无知幼稚的侍女成为一个有骨气、有尊严的女人。

-

缘来缘去——母之爱

-

VS

其实侍萍很早就认出周朴园,侍萍采取了什么方式让周认出他来的?你是怎么理解她的的举措的?

(提示:请欣赏人物的个性化语言)

周朴园

鲁侍萍

-

不是我要来的。

命,不公平的命指使我来的!

(苦笑)哼,你还以为我是故意来敲诈你,才来的么?

你?(笑)三十年我一个人都过了,现在我反而要你的钱?

我希望这一生不要再见你。

我这些年的苦不是你拿钱算得清的。

-

鲁侍萍没有立刻表白自己的身份,开始时甚至没有当面斥责周朴园对她的迫害,而是以叙述的口吻诉说自己的遭遇。

30年的悲惨遭遇和痛苦的经历已经把她磨练的坚强,勇敢,她对残酷的现实充满愤恨。

正直坚韧,理智清醒

但她没有意识到自己的不幸是社会的腐朽造成的,而是把一切归结于“报应”和命运,甚至轻信和谅解周朴园的“忏悔”

柔弱幼稚,勤劳善良

勤劳、善良、受苦、有尊严、不甘心而又不得不屈服于命运的下层劳动人民。

鲁侍萍

第二场:周朴园与鲁大海的冲突

罢工与反罢工的尖锐矛盾(阶级斗争)

矛盾焦点:

课文第二部分主要写周朴园和鲁大海相见后的对话,他们开始的对话有什么特点?作者为什么要这么写?

(1)周朴园在和鲁大海见面前,已经从鲁侍萍那里得知鲁大海就是他的“亲骨肉”,也知道鲁大海“鼓动罢工反对他”,但是他还要问大海“你叫什么名字?”“你有什么事吧?”这种明知故问的态度正表现了周朴园的思想本质。周朴园摆出资本家、董事长的臭架子对待大海,说明他对大海已不存在什么骨肉亲情,他们之间只有劳资间的阶级对立。

(2)鲁大海的简明回答表明了他作为罢工工人代表的鲜明立场。

鲁大海被周朴园宣布开除后又是怎样同周朴园斗争的?通过鲁大海与周朴园的斗争,你看出什么问题?

鲁大海已经清楚地认识到周朴园为了赚钱什么都干得出来的的阶级本性,愤怒痛斥周朴园的血淋淋的发家史:在哈尔滨包修江桥时,周故意叫江堤出险,淹死2200名小工,每个小工的性命他扣了300块钱。之后大海又顽强地与周的打手们“还手”对打,痛骂周家的人是一群强盗。

但他的斗争明显地表现出经验不足,从他的语言也足见他的鲁莽和幼稚,但通过他的斗争,毕竟表现出工人阶级的大公无私和英勇、顽强的斗争精神,表现出中国无产阶级斗争到底的决心。

鲁大海形象分析

鲁大海是工人阶级的真正代表。他忠心耿耿地为工人弟兄争取权利,同资本家展开针锋相对的斗争。他是觉醒的工人阶级,通过周朴园的行为看清了其为赚钱什么都干得出来的资产阶级的本性。面对虚伪冷酷的周朴园,他彻底地、义正辞严地揭露了其灭绝人性和滔天罪行。他顽强地同周公馆的一群打手对打,痛骂周家的人是一群强盗。尽管在这场斗争中他是失败者,被工厂开除,但他却表现出了工人阶级的骨气和英勇、刚强的反抗性格。当然,他有斗争经验不足,勇敢却又鲁莽等弱点。

周朴园与鲁大海的冲突中进一步揭示了他的什么性格?

狠毒

残忍

奸诈

冷酷

周朴园:

自私

虚伪

阴险

狡诈

冷酷

封建资本家

周朴园是一个坏到了连自己都不认为是坏人的坏人。 ——曹 禺

周朴园是一个有封建地主转化而成的资本家。他残忍、冷酷、自私、贪婪、虚伪、狡猾。是一个人格卑下的伪君子,一个没有任何仁义道德的反动资本家。

人物性格

周朴园:

自私、虚伪、无情、贪婪、丑陋的封建资本家。

鲁侍萍:

勤劳、善良、受苦、有尊严、不甘心而又不得不屈服于命运的下层劳动人民。

周朴园形象的成功塑造,深刻的揭示出几千年的封建制度有一种可怕的统制力量,也反映出在半封建半殖民地的社会长成的资产阶级、同封建阶级在经济、政治、思想上有着千丝万缕的血肉联系。

剧本塑造周朴园这个典型形象的社会意义是什么

周鲁两家的矛盾冲突的根源是什么?

周朴园是封建资本家的代表,鲁家母子是善良的下层劳动人民,他们在阶级地位和思想意识上存在着截然对立的矛盾,这一悲剧深刻地反映了阶级剥削和压迫,暴露了半封建半殖民地社会的罪恶。

阶级冲突 使 夫妻相见不相认却相恨

父子相见不相认却相斗

母子相见不相认却相怨

兄弟相见不相认却相仇

思考:本场戏有那几对矛盾冲突?出场人物间有着怎样的关系?这种关系背后隐藏着怎样的社会矛盾?

周朴园

鲁大海

周 萍

鲁侍萍

父子关系

兄

弟

关

系

母子关系

夫妻关系

资本家

女佣

工人

少爷

下层百姓

剥削阶级

-

周鲁两家戏剧冲突

第一场 周朴园与鲁侍萍

鲁 侍 萍

周 朴 园

冲突焦点

三十年情感纠葛

冷酷虚伪 自私残忍

正直坚韧 理智清醒柔弱幼稚 勤劳善良

-

周鲁两家戏剧冲突

周 朴 园

冲突焦点

阶级斗争

鲁 大海

第二场 周朴园与鲁大海

经验不足,鲁莽幼稚顽强英勇,大公无私

伪善狠毒的资本家

-

情感冲突

阶级冲突

VS

周萍

鲁侍萍

品味戏剧语言

品味富有动作性的人物语言,鉴赏人物的内心活动。

第三场 鲁侍萍与周萍

《雷雨》以20年代初的中国社会为背景,通过一个带有浓厚封建色彩的资产阶级家庭内部的尖锐冲突,以及周、鲁两家复杂的矛盾纠葛,生动的展开了具有典型意义的剥削阶级家庭的罪恶历史,对旧社会人吃人的现象,对资产阶级家庭的腐朽、没落的内幕做了深刻而细致的揭露。从这个家庭的崩溃,看到半殖民地半封建社会的罪恶与黑暗以及它必然灭亡的命运。

主题

艺术作品要写得美,就要明确地把人的多样变化写出来。同一个人,有时是恶棍,有时是天使;有时聪明,有时愚蠢;有时坚强有力,有时十分脆弱。

——列夫 托尔斯泰

“雷雨”这一标题的象征意义是什么?

分析:从一方面看,《雷雨》整个故事的背景、情节都和雷雨有关,故事的高潮、悲剧的发生都集中在雷雨交加的狂风暴雨之夜。可以这样说,“雷雨”是整个作品的自然环境;另一方面,作者又交代了作品的社会环境,以象征的手法告诉人们,在中国这个半殖民地半封建的沉闷抑郁的空气里,一场改变现实的大雷雨即将来临。作者正是通过一个封建、资产阶级家庭内错综复杂的矛盾,深刻地揭示了封建大家庭的罪恶和工人与资本家之间的矛盾冲突,反映了正在酝酿大雷雨般大变动的20年代的中国社会现实。

解答:①表示故事的背景与环境气氛;

②预示情节的发展,暗示情节的高潮;

③象征在半殖民地半封建社会沉闷的空气里,

一场暴风骤雨式的斗争即将到来。

戏剧两部分:

第一场 (午饭后,天气更阴沉,更郁热——我这些年的苦不是你拿钱算得清的)

第一场矛盾冲突:周朴园和鲁侍萍是旧情人的关系,周朴园和鲁侍萍之间的矛盾是资产阶级和底层劳动人民的矛盾。

第二场 (周朴园 可是你——大海,走吧,我们走吧)

第二场主矛盾冲突:周朴园和鲁大海是父子的关系,周朴园和鲁大海之间的矛盾是资产阶级和工人阶级之间的矛盾。

重点分析第一场:周朴园与鲁侍萍的矛盾冲突

①.30年来,周朴园是如何对待死去的鲁侍萍?

②.鲁侍萍身份揭穿后,周朴园是怎样对待活着的鲁侍萍?

③.当他知道站在面前的就是鲁侍萍时,周朴园又如何表现?

【品读鉴赏】

鉴赏①:30年来,周朴园是如何对待死去的鲁侍萍?

一直保留旧雨衣、侍萍绣了梅花的旧衬衣。

一直保留家中的一切侍萍喜欢的摆设。

一直保留关窗的习惯。

记住侍萍的生日。

把侍萍美化为贤慧、规矩的小姐。

多次特地派人到无锡打听侍萍的下落。

打听坟墓所在,想把她的坟墓修一修。

一片深情且充满思念

鉴赏②:周朴园是怎样对待活着的鲁侍萍?

“惊愕”p17

——不愿接受侍萍活着的事实

“忽然立起”p17

——坐立不安,害怕丑事露馅

“什么?她就在这儿?此地?”p17

——惊愕

“连忙”“不,不,不用。”p17

——害怕与侍萍见面

“你先下去吧。”p18

——不希望牵扯出往事,只想平息事端保住名声,帮人是假

鉴赏③:当他知道站在面前的就是鲁侍萍时,周朴园又如何表现?

表现 言 行

厉声责问、猜疑、冷酷

安抚稳住

连哄带骗

收买打发

你来干什么?谁指使你来的?三十年的功夫你还是找到这儿来了。 p19

你可以冷静点、你我都是有子女的人了、不必哭哭啼啼的、又何必再提呢?不必再提了吧。p19

你的生日,每年我都记得、关窗户的习惯,我都保留着……为着纪念你。p19

(冷笑)好!痛痛快快的!你现在要多少钱吧!并开出支票。以后鲁家的人永远不许再到周家了。p19-20

对过去的侍萍:

始乱终弃——自私、残忍

对“死去”的侍萍:

“于心不忍”供起“遗照”来“纪念”——虚伪

对面前的侍萍:

凶相毕露,软硬兼施,彻底决绝——阴险狡猾,冷酷无情

周朴园性格特点分析:

鲁侍萍性格特点分析:

这是一个旧中国劳动妇女形象。她善良正直,备受欺辱和压迫,但又始终保持了自己的刚毅顽强。三十年的悲惨遭遇 痛苦经历把她磨练得坚强 勇敢,对残酷的显示有清醒认识,充满了痛恨。

鉴赏四:

周朴园爱不爱鲁侍萍这个问题,是一个争议较大的话题。请结合周朴园的性格特点,谈谈你对这个问题的认识,你觉得周朴园是否真爱鲁侍萍?

周朴园从一开始就只是封建家庭的纨绔子弟,他与鲁侍萍的关系充分暴露了他虚伪的本质,他的行为也就是“始乱终弃”的典型,先诱骗了鲁侍萍,后又为了与门当户对的小姐结婚而抛弃了她,只是当他知道鲁侍萍投河自杀后才为了自己的良心而产生了忏悔之情。但现在一般认为,周朴园在年轻的时候也是受新思想影响的年轻人,也曾有过想挣脱封建家庭的束缚,要追求自由恋爱和婚姻的理想,因此,他对鲁侍萍的爱是有过真情实感的,只是许多封建家庭的子弟一样,性格中也有懦弱的一面,不能与自己出身的阶级彻底决裂,最终又回到封建的阵营之中,背叛了侍萍,也背叛了自己的理想。因此,他对鲁侍萍的思念也不能就说是一种虚伪的表现。而当侍萍出现在他面前时的翻脸,也正是他不敢面对现实,也不想改变自己现状的懦弱的表现。

戏剧人物语言的主要特点

1、高度个性化

2、丰富的潜台词

3、富于动作性

个性化语言是指人物的语言符合并表现人物的身份、性格。即什么人说什么话,听其声则知其人。个性化语言,是实现人物刻画合理性、真实性的重要手段。

周朴园 (忽然严厉地):你来干什么?

鲁侍萍 不是我要来的

周朴园 谁指使你来的?

鲁侍萍 (悲愤)命,不公平的命指使我来的!

周朴园 (冷冷的)三十年的工夫你还是找到这儿来了。

1.高度个性化

周朴园刚才还是一个温情脉脉,俨然在感情中不能自拔的性情中人,但得知眼前的人就是当面的侍萍后立即就撕破了多情的面纱,露出了冷酷的本质,因为以周朴园之心度之,他感到名声和利益受到了威胁。这个转变完全是人的本质使然,语言无法掩饰得了。

鲁大海 可是你完全错了。……

鲁大海 (看合同)什么?(慢慢地)他们三个人签了字?……

鲁大海 (如梦初醒)这三个没有骨头的东西!……

鲁大海的语言是他倔强、鲁莽、幼稚的个性的写照。

人物的语言不需经过修饰,本质而又本能,这就是高度个性化。

什么是潜台词?

潜台词是指在某一话语的背后,所隐藏着的那些没有直接、明白表达出来的意思;或者说,潜台词就是"话中话所含有的意思"。在戏剧的台词中没有直接说出但观众通过思考都能领悟得出来的言语。比喻不明说的言外之意或戏剧术语。指台词的内在实质。包括说话的目的﹑言外之意和未尽之言等。亦借指某种暗含的意思。

丰富的潜台词

潜台词分析(一)P17

周 (喘出一口气,沉思地)侍萍,侍萍,对了。这个女孩子的尸首,说是有一个穷人见着埋了。你可以打听得她的坟在哪儿么?

鲁 老爷问这些闲事干什么?

你们三十多年前已经把她赶出去了,她早已经跟你们没任何关系了。

·周 (忽然严厉地)你来干什么?

·鲁 不是我要来的。

·周 谁指使你来的?

潜台词分析(二)P19

是不是鲁贵指使你来敲诈我的?

你是想用当年的事敲诈我吗?

可结合P20

·鲁 (苦笑)哼,你还以为我是故意来敲诈你,才来的么?

·周 也好,我们暂且不提这一层。那么,我先说我的意思。你听着,鲁贵我现在要辞退的,四凤也要回家。不过--

·鲁 你不要怕,你以为我会用这种关系来敲诈你么?你放心,我不会的。大后天我就会带四凤回到我原来的地方。这是一场梦,这地方我绝对不会再住下去。

潜台词分析(三)P20

·周 好,好,好,那么你现在要什么?

·鲁 (停一停)我,我要点东西。

·周 什么?说吧。

·鲁 (泪满眼)我--我只要见见我的萍儿。

·周 你想见他?

·鲁 嗯,他在哪儿?

·周 他现在在楼上陪着他的母亲看病。我叫他,他就可以下来见你。不过是--他很大了。并且他以为他母亲早就死了的。

你果然还是来敲诈我的!

你只是想见一见他?

他不会认你的,你也不要想和他相认。

3.语言富于动作性

戏剧语言的动作性(或称动作语言、情节语言),是指人物的语言流向(人物语言间的交流和交锋)起着推动或暗示故事情节发展的作用。

鲁侍萍 哦。——老爷没有事了?

周朴园 (指窗)窗户谁叫打开的?

(暗示)

(直接推动,节外生枝)

鲁侍萍 我前几天还见着她!

鲁侍萍 老爷,您想见一见她么?

鲁侍萍 说不定,也许记得的。

鲁侍萍 老爷,没有事了?

…… ……

(暗示周朴园,使情节继续)

(推动情节发展)

(提醒周朴园)

(强烈的暗示)

课文赏析

课文开头部分的“舞台说明”对推动剧情发展有何作用?

交代了故事发生的时间和舞台气氛

感染着读者和观众,也随着产生一种压抑感

烘托了人物的烦躁、郁闷不安的情绪,预示着一场雷雨的到来

A

B

C

下列舞台说明有什么作用?

①鲁侍萍 哦。(自然地走到窗前,关上窗户,慢慢地走向中门。)

②周朴园 (惊愕)梅花?

③周朴园 (徐徐立起)哦,你,你,你是——

“很自然地”暗示了她的身份,“慢慢地”表明了她内心的痛苦、矛盾。她的动作,自然地使周朴园回想起三十年前的梅姑娘,推动剧情发展。

表示他对自己的事情被外人知道而感到惊讶和不安。

表示他内心疑虑又警觉,显出他极度的恐惧和不安。

如,关于鲁侍萍“很自然地走到窗前,关上窗户,慢慢地走向中门”的动作说明,“很自然地”,暗示了她的身份,“慢慢地”,表明了她内心的痛苦、矛盾,而这一动作,又自然地勾起了周朴园对梅姑娘的回忆,推动了情节的发展。另外,衣着、表情等方面,也都很好地说明了人物的身份、性格,是整个剧本不可缺少的部分。

4.精当的舞台说明。

所有的过错不能全怪周朴园一个人,除了社会原因之外,冥冥之中,还有一种什么东西在作弄这一家人?

命运!命运,这是一个大的悲剧命题,《俄狄浦斯王》就是典型的命运悲剧。我们看,社会悲剧加上命运悲剧,结成一张巨大的网,谁也逃脱不掉这个厄运。当年金碧辉煌的周公馆,最后的结局是“落了片白茫茫大地真干净”。所以曹禺先生说,他是带着一种悲悯的情怀来哀怜众生的,这才是一位文化大家的责任意识。

“雷雨”这一标题的象征意义是什么?

分析:从一方面看,《雷雨》整个故事的背景、情节都和雷雨有关,故事的高潮、悲剧的发生都集中在雷雨交加的狂风暴雨之夜。可以这样说,“雷雨”是整个作品的自然环境;另一方面,作者又交代了作品的社会环境,以象征的手法告诉人们,在中国这个半殖民地半封建的沉闷抑郁的空气里,一场改变现实的大雷雨即将来临。作者正是通过一个封建、资产阶级家庭内错综复杂的矛盾,深刻地揭示了封建大家庭的罪恶和工人与资本家之间的矛盾冲突,反映了正在酝酿大雷雨般大变动的20年代的中国社会现实。

解答:①表示故事的背景与环境气氛;

②预示情节的发展,暗示情节的高潮;

③象征在半殖民地半封建社会沉闷的空气里,

一场暴风骤雨式的斗争即将到来。

戏剧的主题

描写了一个以周朴园为代表的带有浓厚的封建色彩的资产阶级家庭的生活悲剧。通过周鲁两家人之间复杂的人物关系和尖锐的矛盾冲突,生动地勾勒出现实的社会的阶级关系,反映了当时历史真实的某些方面。作者怀着被压抑的忿懑和对受侮辱受迫害的善良的人民的深切同情,揭露了旧中国旧家庭的种种黑暗罪恶的现象,和地主资产阶级专横、冷酷与伪善,预示了旧制度必然崩溃的命运。

艺术作品要写得美,就要明确地把人的多样变化写出来。同一个人,有时是恶棍,有时是天使;有时聪明,有时愚蠢;有时坚强有力,有时十分脆弱。

——列夫 托尔斯泰

谢谢观赏!

雷雨

曹禺著

《雷 雨》(节选)

曹禺

1、分析《雷雨》(节选)的戏剧矛盾冲突,梳理清楚戏剧中人物关系。

2、体会戏剧中个性化的语言和人物性格。

3、体味戏剧中揭示的思想主题。

【学习目标】

什么是戏剧?

+

=

戏剧是舞台表演的综合艺术

借助文学、音乐、舞蹈、美术等艺术手段

塑造人物形象揭示社会矛盾反映社会生活

戏剧鉴赏方法:

①把握戏剧冲突

②分析人物形象

③揣摩戏剧语言

1.走近作者

曹禺(1910.9.24—1996.12.13)

原名万家宝,字小石。祖籍湖北潜江,出生于一个没落的封建官僚家庭,是中国现代话剧史上成就最高的剧作家。曹禺自小随继母辗转各个戏院听曲观戏,故而从小心中便播下了戏剧的种子 ,著有《雷雨》《日出》《原野》《北京人》等著名作品,号称“中国的莎士比亚”。1942年,曹禺把巴金的《家》改编成话剧,新中国成立后,写了《明朗的天》《胆剑篇》《王昭君》等。

1922年 入南开中学,入“南开新剧团”。

1925年 开始演戏。

1928年 入南开大学,

1930年 转清华大学西洋文学系,广泛涉猎欧美文学作品,特别喜欢古希腊悲剧和莎士比亚、易卜生等人的作品。

1933年 发表处女作《雷雨》,震惊文坛

1935年 发表《日出》,奠定了他在中国话剧史上的地位。

另有《原野》《蜕变》《北京人》《明朗的天》《胆剑篇》《王昭君》《家》(改编巴金小说)等。曾任中央戏剧学院副院长,北京人民艺术剧院院长,中国文联主席等。

2.作品背景

《雷雨》是我的第一声呻吟,或许是一声呼喊

曹禺出生于一个没落的封建家庭。他青少年时代在目睹了半封建半殖民地中国社会的黑暗现实后,产生了强烈的反抗情绪,经过几年酝酿、构思,1933年在清华大学读四年级时,完成了他的处女作《雷雨》。作者在谈到写作意图时说,《雷雨》是在“没有太阳的日子里的产物”,“那个时代,我是想反抗的,因陷于旧社会的昏暗、腐恶,我不甘模棱地活下去,所以我才拿起笔。《雷雨》是我的第一声呻吟,或许是一声呼喊”。又说“写《雷雨》是一种情感的迫切需要”,“仿佛有一种情感的汹涌的激流来推动我,我在发泄着被压抑的愤懑,毁谤着中国的家庭和社会”。

二、背景

此剧以1925年前后的中国社会为背景,描写了一个带有浓厚封建色彩的资产阶级家庭的悲剧。剧中以两个家庭、八个人物、三十年的恩怨为主线,伪善的资本家大家长周朴园,受新思想影响的单纯的少年周冲,被冷漠的家庭逼疯了和被爱情伤得体无完肤的女人蘩漪,对过去所作所为充满了罪恶感、企图逃离的周萍,还有意外归来的鲁妈,单纯着爱与被爱的四凤,受压迫的工人鲁大海,贪得无厌的管家等,不论是家庭秘密还是身世秘密,所有的矛盾都在雷雨之夜爆发,在叙述家庭矛盾纠葛、怒斥封建家庭腐朽顽固的同时,反映了更为深层的社会及时代问题。

三、文学常识

1、戏剧的概念:戏剧是一种综合性的舞台艺术,她借助文学、音乐、舞蹈、美术等艺术手段塑造舞台艺术形象,揭示社会矛盾,反映现实生活。

2、戏剧的种类:从表现形式看,戏剧可分为话剧、歌剧、舞剧、歌舞剧、哑剧等;从作品的容量看,可以分为多幕剧和独幕剧;从时代来看,可以分为历史剧和现代剧;从情节主题来看,戏剧又分为悲剧、喜剧和正剧,从演出场合看,又分为舞台剧、广播剧、电视剧等。

3、戏剧的几大要素:包括舞台说明、戏剧冲突、人物台词等。(戏剧文学的特色有三:一是适合舞台表演、二是要有戏剧冲突;三是要有鲜明生动的人物对话。)

整体把握 小组探讨

本篇课文当中出现了哪些主要人物呢?他们之间又有怎样的关系呢?我想请同学们小组讨论后用一张图表的形式来表示一下。(时间10分钟)

《雷雨》中的人物

周朴园

侍 萍

繁 漪

鲁 贵

周 萍

四 凤

鲁大海

周 冲

雷雨中的人物关系

繁漪

周朴园

鲁侍萍

鲁贵

夫妻

夫妻(主仆)

夫妻

周冲

周萍

鲁大海

四凤

母子

父子

母子

父女

异母兄弟

兄弟

异父兄妹

异父兄妹(主仆、情人)

母女

继母子(情人)

父子(劳资)

父子

母子

思考:本场戏有那几对矛盾冲突?出场人物间有着怎样的关系?这种关系背后隐藏着怎样的社会矛盾?

戏剧冲突

矛盾焦点

三十年生死恩怨(爱情的纠葛)

罢工与反罢工的尖锐矛盾(阶级斗争)

周朴园与鲁侍萍的矛盾焦点——

周朴园与鲁大海的矛盾焦点——

第一场:周朴园与鲁侍萍的冲突

矛盾焦点:

三十年生死恩怨(爱情的纠葛)

矛盾焦点

周朴园与鲁侍萍的矛盾焦点——

三十年生死恩怨

(爱情的纠葛、阶级对立)

第一场戏:周朴园同鲁侍萍的再次相见

第一层:周朴园认出侍萍的经过。

第二层:周朴园认出侍萍后的态度。

《雷雨》(节选)结构

(1)相遇诉旧怨

关窗

姓鲁

无锡口音!

熟知旧事?

姓鲁

修墓

她没有死?!

四凤的妈

熟知旧衬衣?!

侍萍,是你?

鲁侍萍:

周朴园:

周朴园的心理变化过程

你,你贵姓?

(抬起头来)你姓什么?

(忽然立起)你是谁?

(徐徐立起)哦,你,你,你是——

哦,侍萍!(低声)是你?

你来干什么?谁指使你来的?

——似曾相识,感到奇怪,内心仍很平静

——感到意外,疑惑

——更疑惑,有不祥之感,有点慌

——有些不知所措

——不愿也不敢承认这是真实的。

——恼怒,害怕

(1)相遇诉旧怨

关窗

姓鲁

无锡口音!

熟知旧事?

姓鲁

修墓

她没有死?!

四凤的妈

熟知旧衬衣?!

侍萍,是你?

奇怪——疑虑——慌张——惊惧

鲁侍萍:

周朴园:

怨恨,内心复杂

(2)相认生新恨

手段 言行

周朴园认出侍萍后的情态

厉声责问

用缓和的语调稳住

你来干什么?谁指使你来的?

你可以冷静点。

你我都是有子女的人了。

用感情软化

你的生日,每年我都记得。

关窗户的习惯,我都保留着。

想用金钱收买打发

好!痛痛快快的!你现在要多少钱吧!并开出支票。

周朴园的形象

大家来评说

性格特点分析

周朴园对过去的侍萍:

始乱终弃——自私残忍

周朴园对“死去”的侍萍:

“于心不忍”供起“遗照”来“纪念”——虚伪

周朴园对面前的侍萍:

凶相毕露,软硬兼施,彻底决绝——阴险狡猾,冷酷无情

冷酷

虚伪

自私

道貌岸然

多次向人打听,特地派人到无锡打听

侍萍的下落

打听坟墓所在,想把她的坟墓修一修

一直保留着侍萍喜欢的家俱

一直保留着总是关着窗户的习惯

一直记着侍萍的生日

一直保留着侍萍绣了花的衬衣

如何理解

?

讨论

周朴园对鲁侍萍的怀念是不是真的?他是不是真的对鲁侍萍有感情?

“人分两种,一种人有往事,另一种人没有往事。有往事的人爱生命,对时光流逝无比痛惜,因而怀着一种特别的爱意,把自己所经历的一切珍藏在心灵的谷仓里。”

“人是怎样获得一个灵魂的?通过往事。”“正是被亲切爱抚着的无数往事使灵魂有了深度和广度,造就了一个丰满的灵魂。”

周朴园是个怎样的人?他对鲁侍萍的情感是真还是假?

课文赏析

周朴园问鲁侍萍的身份

你,

你贵姓?

似曾相识,感到奇怪,内心仍很平静

(抬起头来)

你姓什么?

感到意外,疑惑

更疑惑,

不祥之感,

有点慌

不愿也不敢承认这是真实的

有些不知所措

(忽然立起)

你是谁?

(徐徐立起)

哦,你,你,

你是 ——

哦,侍萍!

(低声)是你?

01

02

03

04

05

课文赏析

苍老的鲁与年轻的梅怎么也不能对应起来。

失望于他心中美好的理想的女子的幻像破灭了。

她来干什么?要敲诈我吗?

你来干什么?谁指使你来的?

周朴园认出鲁侍萍刹那的复杂的心情

失望

恐慌

严厉

惊讶

-

“父母爱情”真与假?

相恋

分离

重逢

-

千言万语——父之爱

-

周朴园如何对待“死去的”鲁侍萍?

我问过许多到过无锡的人,我也派人到无锡打听过(侍萍的下落)。

我们想把她的坟墓修一修。

一直保留着侍萍绣了花的衬衣

你看这些家具都是你从前喜欢的东西,多少年我总是留着,为着纪念你。

你的生日——四月十八——每年我总记得。

……,这些习惯我都保留着,为的是不忘你,弥补我的罪过。

——“怀念,赎罪”

-

周朴园如何对待“已知活着的” 鲁侍萍?

(惊愕)什么?

(忽然立起)你是谁?

什么?她就在这儿?此地?

(连忙)不,不,不用。

好,你先下去吧。

——惶恐不安、惊慌失措,有种大难临头的感觉

-

周朴园如何对待“眼前的”鲁侍萍?

——恼怒、害怕、冷酷

呵斥

“你来干什么?”“谁指使你来的?”

稳住

“现在你我都是有子女的人,旧事又何必再提呢?”

哄骗

保留家具,熟记生日,关窗习惯----没忘旧情

收买

很好,这是一张五千元的支票…

-

爱的天平

爱

不爱

周朴园

鲁侍萍

自私,残忍,冷酷,虚伪

30年前,周朴园的确对美丽温柔的侍萍动过情。到了晚年其妻繁漪桀骜难驯,儿子周萍敬而远之,他经常感到家庭生活不如意,他对侍萍的思恋、怀念变成了他后半生用来自欺欺人、经常咀嚼的一种情感了。

周朴园对侍萍究竟有没有感情?

周朴园是会怀念侍萍的。侍萍年轻时聪慧美丽,性格温驯、善良,也很能干,他确曾“爱”过她;况且他自和侍萍分别后,结过两次婚,第一次是个阔家小姐,抑郁而死。第二次就是繁漪。两次婚姻都不如意。他也花天酒地放荡过,但是从来也没有尝到过什么是幸福。因而难免怀念起过去和侍萍度过的快乐时光。在这种情况下,他对侍萍的怀念便成为他经常咀嚼的一种情感了。

但话又说回来,他毕竟还是一个唯利是图的剥削阶级分子。因此,当活着的侍萍一旦站在他面前时,他首先考虑的是将会破坏他现在家庭的“圆满”和“平静”,将使自己的名誉、地位受到威胁。他对侍萍的无情态度,正是作者成功的现实主义的表现。

因为怀念的毕竟不是眼前的“鲁妈”,而是他年轻时的恋人,是那个年轻貌美、知书达理、贤淑体贴的“梅小姐”,是已经投河自尽而不会对他构成威胁的“梅小姐”。从这个角度讲,他的怀念又是虚伪的。所以当他与侍萍再次相逢时,就更多地表现了他的自私与虚伪。

但即使是在这个时候,他对侍萍也并不是毫无情义的。他先是准备给侍萍一笔钱养老;这一行动被侍萍义正辞严地否定后,他又主动地签好“一张五千块钱的支票”给侍萍;当支票也被侍萍“固执地”撕掉以后,他还是预备背地里给侍萍邮寄“两万块钱”。他的这些行动虽然也“暴露了他金钱万能”、妄图以金钱“息事宁人”的卑鄙灵魂,但其间又何尝没有“弥补”一下他过去的“罪过”的因素在内呢?最后,当侍萍又一次出现在周家时,周朴园果断地要萍儿承认她是生母,他也无法考虑这将给自己声誉地位带来如何的影响了。这些,都显示出了这一形象的丰富性和真实性。

可以说,周朴园对侍萍的怀念 “是真实的,绝对真实的”(曹禺语) 。

周朴园的思想感情是复杂的。我们既不能因他见到侍萍后的惶恐暴怒,而否定他对侍萍怀念的某种真实性和特殊的赎罪心理,当然也不能因他以往对侍萍的怀念而否定他与侍萍见面时的自私、冷酷。他的思想行动的变化,正是他“这一个”人物的思想性格在彼时彼地和在此时此地的特殊表现。

归纳周朴园的性格特点

周朴园是一个由封建地主转化而成的资本家,两种不同的性格集于一身。

课文节选部分从分刻画了他自私、虚伪、冷酷、残忍和奸诈。

作家本人谈《雷雨》:

周朴园这个人可以说是坏到家了,坏到连自己都不认为自己是坏人的程度。

他自己,在时社会上当然是“名流”、“贤达”。他认为他的家庭也是个“最圆满,最有秩序”的“理想家庭”。他教育的儿子周萍,也是个好儿子,“健全的子弟”,其实已经腐烂透顶了。三十年前……

那时的确常常闹罢工。我听到过一件真实的事情,一个资本家在哈尔滨修一座江桥,他故意让江桥出险,使几千个工人丧生。他是承包商,从每个工人身上扣二百块钱。我所写的周朴园就是这样发了一笔昧心财、血腥财,从此他才阔起来。

这样一个人,你说他没道德,他可觉得自己高尚得很哩,觉得自己最崇高、最了不起了,他是那么“多情”,那个被他糟蹋过的丫头,被他升格为“前妻”了,甚至连他和这个丫头胡捣、后来生了孩子的那间房子,房子里的摆设,他都一直保持原样,不准别人动一动,他自以为是好丈夫、好父亲、正人君子,其实是一个在外杀人如麻、在家专制横暴的魔王。他这个人永远觉得自己是正确的,当三十年后侍萍又来到他家见到周萍时,他让周萍跪下,说:“不要以为她出身低下,却是你生身之母,不要忘了……”多么冠冕堂皇!他竟没有惭愧自疚。

他对侍萍的怀念,可能是真的。因为他自和侍萍分别后,经过两次婚姻,都不如意。他也曾花天酒地的放荡过,但从来没有尝到过什么是幸福。回想起来,还是和侍萍相处的日子,在他罪恶的生涯中多少留下了些美好的回忆。他对侍萍的思念、怀念,便成了他后半生用来自欺欺人、经常咀嚼的一种情感了。这既可以填补他那丑恶空虚的心灵,又可以显示他的多情、高贵。

分析鲁侍萍的性格特点

思考1

周朴园和鲁侍萍

见面是偶然的,

鲁侍萍认出了周

朴园,而周朴园

并没有认出鲁侍

萍,那么鲁侍萍

为什么不立刻表

白自己的身分,并

当面斥责周朴园对她的迫害和30多年来的悲惨遭遇,而是以叙述别人的故事的口吻诉说自己的遭遇呢?

分析:

30多年的悲惨遭遇和痛苦的经历已经把她的性格磨炼得坚强又勇敢,她对残酷的现实充满了愤恨,但她还没有认识到自己的不幸是腐朽的制度造成的,而是把这一切不幸归结于“报应”和“命运”;而且,善良的品性又使她在周朴园的“忏悔”中产生的某种轻信和谅解。在对话中,她既有意识地在隐蔽自己的身分,又在语言动作中不断地表露出自己的特征,这正是剧中人物复杂的内心活动的外在表现。

思考2 如何理解侍萍拒收周朴园的钱

鲁侍萍是一个旧中国劳动妇女形象。她正直、善良,但是在周公馆却备受凌辱和压迫。大年三十的晚上,被周家赶出家门,她走投无路,痛不欲生,跳河自杀。遇救以后,一直挣扎在社会最底层,含着怨愤生活了三十年。生活磨炼了她,使她认清了周朴园的本性,勇敢地控诉周朴园的罪行。她以撕毁五千元支票的举动,这表现了她对残酷现实的清醒认识,对周朴园的蔑视和对不公平社会的抗议,表现了她的骨气和尊严。她的唯一的要求就是“见见我的萍儿。”表现出她那纯洁、崇高的母爱。她终于由一个无知幼稚的侍女成为一个有骨气、有尊严的女人。

-

缘来缘去——母之爱

-

VS

其实侍萍很早就认出周朴园,侍萍采取了什么方式让周认出他来的?你是怎么理解她的的举措的?

(提示:请欣赏人物的个性化语言)

周朴园

鲁侍萍

-

不是我要来的。

命,不公平的命指使我来的!

(苦笑)哼,你还以为我是故意来敲诈你,才来的么?

你?(笑)三十年我一个人都过了,现在我反而要你的钱?

我希望这一生不要再见你。

我这些年的苦不是你拿钱算得清的。

-

鲁侍萍没有立刻表白自己的身份,开始时甚至没有当面斥责周朴园对她的迫害,而是以叙述的口吻诉说自己的遭遇。

30年的悲惨遭遇和痛苦的经历已经把她磨练的坚强,勇敢,她对残酷的现实充满愤恨。

正直坚韧,理智清醒

但她没有意识到自己的不幸是社会的腐朽造成的,而是把一切归结于“报应”和命运,甚至轻信和谅解周朴园的“忏悔”

柔弱幼稚,勤劳善良

勤劳、善良、受苦、有尊严、不甘心而又不得不屈服于命运的下层劳动人民。

鲁侍萍

第二场:周朴园与鲁大海的冲突

罢工与反罢工的尖锐矛盾(阶级斗争)

矛盾焦点:

课文第二部分主要写周朴园和鲁大海相见后的对话,他们开始的对话有什么特点?作者为什么要这么写?

(1)周朴园在和鲁大海见面前,已经从鲁侍萍那里得知鲁大海就是他的“亲骨肉”,也知道鲁大海“鼓动罢工反对他”,但是他还要问大海“你叫什么名字?”“你有什么事吧?”这种明知故问的态度正表现了周朴园的思想本质。周朴园摆出资本家、董事长的臭架子对待大海,说明他对大海已不存在什么骨肉亲情,他们之间只有劳资间的阶级对立。

(2)鲁大海的简明回答表明了他作为罢工工人代表的鲜明立场。

鲁大海被周朴园宣布开除后又是怎样同周朴园斗争的?通过鲁大海与周朴园的斗争,你看出什么问题?

鲁大海已经清楚地认识到周朴园为了赚钱什么都干得出来的的阶级本性,愤怒痛斥周朴园的血淋淋的发家史:在哈尔滨包修江桥时,周故意叫江堤出险,淹死2200名小工,每个小工的性命他扣了300块钱。之后大海又顽强地与周的打手们“还手”对打,痛骂周家的人是一群强盗。

但他的斗争明显地表现出经验不足,从他的语言也足见他的鲁莽和幼稚,但通过他的斗争,毕竟表现出工人阶级的大公无私和英勇、顽强的斗争精神,表现出中国无产阶级斗争到底的决心。

鲁大海形象分析

鲁大海是工人阶级的真正代表。他忠心耿耿地为工人弟兄争取权利,同资本家展开针锋相对的斗争。他是觉醒的工人阶级,通过周朴园的行为看清了其为赚钱什么都干得出来的资产阶级的本性。面对虚伪冷酷的周朴园,他彻底地、义正辞严地揭露了其灭绝人性和滔天罪行。他顽强地同周公馆的一群打手对打,痛骂周家的人是一群强盗。尽管在这场斗争中他是失败者,被工厂开除,但他却表现出了工人阶级的骨气和英勇、刚强的反抗性格。当然,他有斗争经验不足,勇敢却又鲁莽等弱点。

周朴园与鲁大海的冲突中进一步揭示了他的什么性格?

狠毒

残忍

奸诈

冷酷

周朴园:

自私

虚伪

阴险

狡诈

冷酷

封建资本家

周朴园是一个坏到了连自己都不认为是坏人的坏人。 ——曹 禺

周朴园是一个有封建地主转化而成的资本家。他残忍、冷酷、自私、贪婪、虚伪、狡猾。是一个人格卑下的伪君子,一个没有任何仁义道德的反动资本家。

人物性格

周朴园:

自私、虚伪、无情、贪婪、丑陋的封建资本家。

鲁侍萍:

勤劳、善良、受苦、有尊严、不甘心而又不得不屈服于命运的下层劳动人民。

周朴园形象的成功塑造,深刻的揭示出几千年的封建制度有一种可怕的统制力量,也反映出在半封建半殖民地的社会长成的资产阶级、同封建阶级在经济、政治、思想上有着千丝万缕的血肉联系。

剧本塑造周朴园这个典型形象的社会意义是什么

周鲁两家的矛盾冲突的根源是什么?

周朴园是封建资本家的代表,鲁家母子是善良的下层劳动人民,他们在阶级地位和思想意识上存在着截然对立的矛盾,这一悲剧深刻地反映了阶级剥削和压迫,暴露了半封建半殖民地社会的罪恶。

阶级冲突 使 夫妻相见不相认却相恨

父子相见不相认却相斗

母子相见不相认却相怨

兄弟相见不相认却相仇

思考:本场戏有那几对矛盾冲突?出场人物间有着怎样的关系?这种关系背后隐藏着怎样的社会矛盾?

周朴园

鲁大海

周 萍

鲁侍萍

父子关系

兄

弟

关

系

母子关系

夫妻关系

资本家

女佣

工人

少爷

下层百姓

剥削阶级

-

周鲁两家戏剧冲突

第一场 周朴园与鲁侍萍

鲁 侍 萍

周 朴 园

冲突焦点

三十年情感纠葛

冷酷虚伪 自私残忍

正直坚韧 理智清醒柔弱幼稚 勤劳善良

-

周鲁两家戏剧冲突

周 朴 园

冲突焦点

阶级斗争

鲁 大海

第二场 周朴园与鲁大海

经验不足,鲁莽幼稚顽强英勇,大公无私

伪善狠毒的资本家

-

情感冲突

阶级冲突

VS

周萍

鲁侍萍

品味戏剧语言

品味富有动作性的人物语言,鉴赏人物的内心活动。

第三场 鲁侍萍与周萍

《雷雨》以20年代初的中国社会为背景,通过一个带有浓厚封建色彩的资产阶级家庭内部的尖锐冲突,以及周、鲁两家复杂的矛盾纠葛,生动的展开了具有典型意义的剥削阶级家庭的罪恶历史,对旧社会人吃人的现象,对资产阶级家庭的腐朽、没落的内幕做了深刻而细致的揭露。从这个家庭的崩溃,看到半殖民地半封建社会的罪恶与黑暗以及它必然灭亡的命运。

主题

艺术作品要写得美,就要明确地把人的多样变化写出来。同一个人,有时是恶棍,有时是天使;有时聪明,有时愚蠢;有时坚强有力,有时十分脆弱。

——列夫 托尔斯泰

“雷雨”这一标题的象征意义是什么?

分析:从一方面看,《雷雨》整个故事的背景、情节都和雷雨有关,故事的高潮、悲剧的发生都集中在雷雨交加的狂风暴雨之夜。可以这样说,“雷雨”是整个作品的自然环境;另一方面,作者又交代了作品的社会环境,以象征的手法告诉人们,在中国这个半殖民地半封建的沉闷抑郁的空气里,一场改变现实的大雷雨即将来临。作者正是通过一个封建、资产阶级家庭内错综复杂的矛盾,深刻地揭示了封建大家庭的罪恶和工人与资本家之间的矛盾冲突,反映了正在酝酿大雷雨般大变动的20年代的中国社会现实。

解答:①表示故事的背景与环境气氛;

②预示情节的发展,暗示情节的高潮;

③象征在半殖民地半封建社会沉闷的空气里,

一场暴风骤雨式的斗争即将到来。

戏剧两部分:

第一场 (午饭后,天气更阴沉,更郁热——我这些年的苦不是你拿钱算得清的)

第一场矛盾冲突:周朴园和鲁侍萍是旧情人的关系,周朴园和鲁侍萍之间的矛盾是资产阶级和底层劳动人民的矛盾。

第二场 (周朴园 可是你——大海,走吧,我们走吧)

第二场主矛盾冲突:周朴园和鲁大海是父子的关系,周朴园和鲁大海之间的矛盾是资产阶级和工人阶级之间的矛盾。

重点分析第一场:周朴园与鲁侍萍的矛盾冲突

①.30年来,周朴园是如何对待死去的鲁侍萍?

②.鲁侍萍身份揭穿后,周朴园是怎样对待活着的鲁侍萍?

③.当他知道站在面前的就是鲁侍萍时,周朴园又如何表现?

【品读鉴赏】

鉴赏①:30年来,周朴园是如何对待死去的鲁侍萍?

一直保留旧雨衣、侍萍绣了梅花的旧衬衣。

一直保留家中的一切侍萍喜欢的摆设。

一直保留关窗的习惯。

记住侍萍的生日。

把侍萍美化为贤慧、规矩的小姐。

多次特地派人到无锡打听侍萍的下落。

打听坟墓所在,想把她的坟墓修一修。

一片深情且充满思念

鉴赏②:周朴园是怎样对待活着的鲁侍萍?

“惊愕”p17

——不愿接受侍萍活着的事实

“忽然立起”p17

——坐立不安,害怕丑事露馅

“什么?她就在这儿?此地?”p17

——惊愕

“连忙”“不,不,不用。”p17

——害怕与侍萍见面

“你先下去吧。”p18

——不希望牵扯出往事,只想平息事端保住名声,帮人是假

鉴赏③:当他知道站在面前的就是鲁侍萍时,周朴园又如何表现?

表现 言 行

厉声责问、猜疑、冷酷

安抚稳住

连哄带骗

收买打发

你来干什么?谁指使你来的?三十年的功夫你还是找到这儿来了。 p19

你可以冷静点、你我都是有子女的人了、不必哭哭啼啼的、又何必再提呢?不必再提了吧。p19

你的生日,每年我都记得、关窗户的习惯,我都保留着……为着纪念你。p19

(冷笑)好!痛痛快快的!你现在要多少钱吧!并开出支票。以后鲁家的人永远不许再到周家了。p19-20

对过去的侍萍:

始乱终弃——自私、残忍

对“死去”的侍萍:

“于心不忍”供起“遗照”来“纪念”——虚伪

对面前的侍萍:

凶相毕露,软硬兼施,彻底决绝——阴险狡猾,冷酷无情

周朴园性格特点分析:

鲁侍萍性格特点分析:

这是一个旧中国劳动妇女形象。她善良正直,备受欺辱和压迫,但又始终保持了自己的刚毅顽强。三十年的悲惨遭遇 痛苦经历把她磨练得坚强 勇敢,对残酷的显示有清醒认识,充满了痛恨。

鉴赏四:

周朴园爱不爱鲁侍萍这个问题,是一个争议较大的话题。请结合周朴园的性格特点,谈谈你对这个问题的认识,你觉得周朴园是否真爱鲁侍萍?

周朴园从一开始就只是封建家庭的纨绔子弟,他与鲁侍萍的关系充分暴露了他虚伪的本质,他的行为也就是“始乱终弃”的典型,先诱骗了鲁侍萍,后又为了与门当户对的小姐结婚而抛弃了她,只是当他知道鲁侍萍投河自杀后才为了自己的良心而产生了忏悔之情。但现在一般认为,周朴园在年轻的时候也是受新思想影响的年轻人,也曾有过想挣脱封建家庭的束缚,要追求自由恋爱和婚姻的理想,因此,他对鲁侍萍的爱是有过真情实感的,只是许多封建家庭的子弟一样,性格中也有懦弱的一面,不能与自己出身的阶级彻底决裂,最终又回到封建的阵营之中,背叛了侍萍,也背叛了自己的理想。因此,他对鲁侍萍的思念也不能就说是一种虚伪的表现。而当侍萍出现在他面前时的翻脸,也正是他不敢面对现实,也不想改变自己现状的懦弱的表现。

戏剧人物语言的主要特点

1、高度个性化

2、丰富的潜台词

3、富于动作性

个性化语言是指人物的语言符合并表现人物的身份、性格。即什么人说什么话,听其声则知其人。个性化语言,是实现人物刻画合理性、真实性的重要手段。

周朴园 (忽然严厉地):你来干什么?

鲁侍萍 不是我要来的

周朴园 谁指使你来的?

鲁侍萍 (悲愤)命,不公平的命指使我来的!

周朴园 (冷冷的)三十年的工夫你还是找到这儿来了。

1.高度个性化

周朴园刚才还是一个温情脉脉,俨然在感情中不能自拔的性情中人,但得知眼前的人就是当面的侍萍后立即就撕破了多情的面纱,露出了冷酷的本质,因为以周朴园之心度之,他感到名声和利益受到了威胁。这个转变完全是人的本质使然,语言无法掩饰得了。

鲁大海 可是你完全错了。……

鲁大海 (看合同)什么?(慢慢地)他们三个人签了字?……

鲁大海 (如梦初醒)这三个没有骨头的东西!……

鲁大海的语言是他倔强、鲁莽、幼稚的个性的写照。

人物的语言不需经过修饰,本质而又本能,这就是高度个性化。

什么是潜台词?

潜台词是指在某一话语的背后,所隐藏着的那些没有直接、明白表达出来的意思;或者说,潜台词就是"话中话所含有的意思"。在戏剧的台词中没有直接说出但观众通过思考都能领悟得出来的言语。比喻不明说的言外之意或戏剧术语。指台词的内在实质。包括说话的目的﹑言外之意和未尽之言等。亦借指某种暗含的意思。

丰富的潜台词

潜台词分析(一)P17

周 (喘出一口气,沉思地)侍萍,侍萍,对了。这个女孩子的尸首,说是有一个穷人见着埋了。你可以打听得她的坟在哪儿么?

鲁 老爷问这些闲事干什么?

你们三十多年前已经把她赶出去了,她早已经跟你们没任何关系了。

·周 (忽然严厉地)你来干什么?

·鲁 不是我要来的。

·周 谁指使你来的?

潜台词分析(二)P19

是不是鲁贵指使你来敲诈我的?

你是想用当年的事敲诈我吗?

可结合P20

·鲁 (苦笑)哼,你还以为我是故意来敲诈你,才来的么?

·周 也好,我们暂且不提这一层。那么,我先说我的意思。你听着,鲁贵我现在要辞退的,四凤也要回家。不过--

·鲁 你不要怕,你以为我会用这种关系来敲诈你么?你放心,我不会的。大后天我就会带四凤回到我原来的地方。这是一场梦,这地方我绝对不会再住下去。

潜台词分析(三)P20

·周 好,好,好,那么你现在要什么?

·鲁 (停一停)我,我要点东西。

·周 什么?说吧。

·鲁 (泪满眼)我--我只要见见我的萍儿。

·周 你想见他?

·鲁 嗯,他在哪儿?

·周 他现在在楼上陪着他的母亲看病。我叫他,他就可以下来见你。不过是--他很大了。并且他以为他母亲早就死了的。

你果然还是来敲诈我的!

你只是想见一见他?

他不会认你的,你也不要想和他相认。

3.语言富于动作性

戏剧语言的动作性(或称动作语言、情节语言),是指人物的语言流向(人物语言间的交流和交锋)起着推动或暗示故事情节发展的作用。

鲁侍萍 哦。——老爷没有事了?

周朴园 (指窗)窗户谁叫打开的?

(暗示)

(直接推动,节外生枝)

鲁侍萍 我前几天还见着她!

鲁侍萍 老爷,您想见一见她么?

鲁侍萍 说不定,也许记得的。

鲁侍萍 老爷,没有事了?

…… ……

(暗示周朴园,使情节继续)

(推动情节发展)

(提醒周朴园)

(强烈的暗示)

课文赏析

课文开头部分的“舞台说明”对推动剧情发展有何作用?

交代了故事发生的时间和舞台气氛

感染着读者和观众,也随着产生一种压抑感

烘托了人物的烦躁、郁闷不安的情绪,预示着一场雷雨的到来

A

B

C

下列舞台说明有什么作用?

①鲁侍萍 哦。(自然地走到窗前,关上窗户,慢慢地走向中门。)

②周朴园 (惊愕)梅花?

③周朴园 (徐徐立起)哦,你,你,你是——

“很自然地”暗示了她的身份,“慢慢地”表明了她内心的痛苦、矛盾。她的动作,自然地使周朴园回想起三十年前的梅姑娘,推动剧情发展。

表示他对自己的事情被外人知道而感到惊讶和不安。

表示他内心疑虑又警觉,显出他极度的恐惧和不安。

如,关于鲁侍萍“很自然地走到窗前,关上窗户,慢慢地走向中门”的动作说明,“很自然地”,暗示了她的身份,“慢慢地”,表明了她内心的痛苦、矛盾,而这一动作,又自然地勾起了周朴园对梅姑娘的回忆,推动了情节的发展。另外,衣着、表情等方面,也都很好地说明了人物的身份、性格,是整个剧本不可缺少的部分。

4.精当的舞台说明。

所有的过错不能全怪周朴园一个人,除了社会原因之外,冥冥之中,还有一种什么东西在作弄这一家人?

命运!命运,这是一个大的悲剧命题,《俄狄浦斯王》就是典型的命运悲剧。我们看,社会悲剧加上命运悲剧,结成一张巨大的网,谁也逃脱不掉这个厄运。当年金碧辉煌的周公馆,最后的结局是“落了片白茫茫大地真干净”。所以曹禺先生说,他是带着一种悲悯的情怀来哀怜众生的,这才是一位文化大家的责任意识。

“雷雨”这一标题的象征意义是什么?

分析:从一方面看,《雷雨》整个故事的背景、情节都和雷雨有关,故事的高潮、悲剧的发生都集中在雷雨交加的狂风暴雨之夜。可以这样说,“雷雨”是整个作品的自然环境;另一方面,作者又交代了作品的社会环境,以象征的手法告诉人们,在中国这个半殖民地半封建的沉闷抑郁的空气里,一场改变现实的大雷雨即将来临。作者正是通过一个封建、资产阶级家庭内错综复杂的矛盾,深刻地揭示了封建大家庭的罪恶和工人与资本家之间的矛盾冲突,反映了正在酝酿大雷雨般大变动的20年代的中国社会现实。

解答:①表示故事的背景与环境气氛;

②预示情节的发展,暗示情节的高潮;

③象征在半殖民地半封建社会沉闷的空气里,

一场暴风骤雨式的斗争即将到来。

戏剧的主题

描写了一个以周朴园为代表的带有浓厚的封建色彩的资产阶级家庭的生活悲剧。通过周鲁两家人之间复杂的人物关系和尖锐的矛盾冲突,生动地勾勒出现实的社会的阶级关系,反映了当时历史真实的某些方面。作者怀着被压抑的忿懑和对受侮辱受迫害的善良的人民的深切同情,揭露了旧中国旧家庭的种种黑暗罪恶的现象,和地主资产阶级专横、冷酷与伪善,预示了旧制度必然崩溃的命运。

艺术作品要写得美,就要明确地把人的多样变化写出来。同一个人,有时是恶棍,有时是天使;有时聪明,有时愚蠢;有时坚强有力,有时十分脆弱。

——列夫 托尔斯泰

谢谢观赏!

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])