2021-2022学年统编版高中语文必修下册12.《祝福》课件(35张ppt)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文必修下册12.《祝福》课件(35张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 82.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-04-07 12:00:45 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

祝 福

鲁迅

从“一双眼”里凝视深渊

——祥林嫂的眼睛及其悲剧演变分析

祥林嫂眼睛

壹

祥林嫂人生轨迹

贰

祥林嫂悲剧根源

叁

群文拓展深究

肆

目录

壹

祥林嫂眼睛

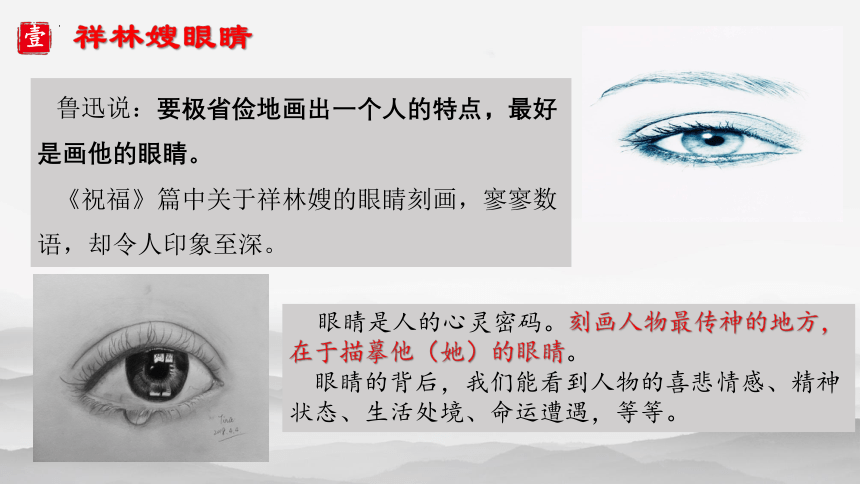

鲁迅说:要极省俭地画出一个人的特点,最好是画他的眼睛。

《祝福》篇中关于祥林嫂的眼睛刻画,寥寥数语,却令人印象至深。

壹

祥林嫂眼睛

眼睛是人的心灵密码。刻画人物最传神的地方,在于描摹他(她)的眼睛。

眼睛的背后,我们能看到人物的喜悲情感、精神状态、生活处境、命运遭遇,等等。

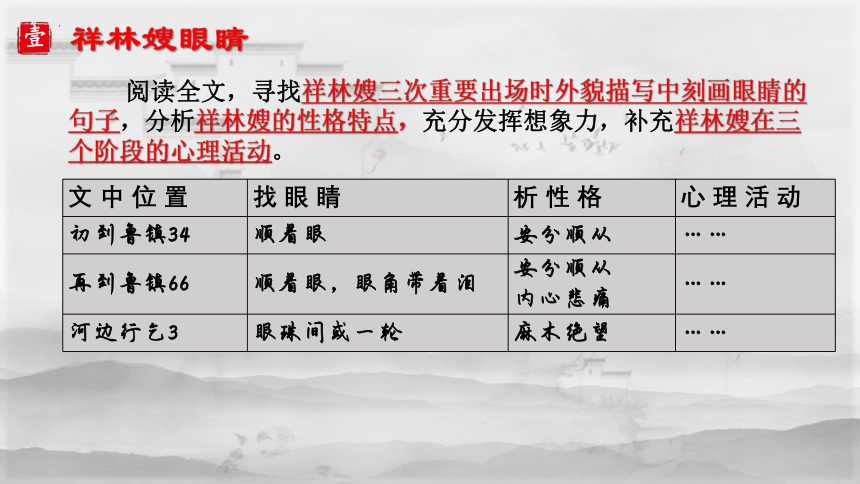

阅读全文,寻找祥林嫂三次重要出场时外貌描写中刻画眼睛的句子,分析祥林嫂的性格特点,充分发挥想象力,补充祥林嫂在三个阶段的心理活动。

文 中 位 置 找 眼 睛 析 性 格 心 理 活 动

初到鲁镇34 顺着眼 安分顺从 ……

再到鲁镇66 顺着眼,眼角带着泪 安分顺从 内心悲痛 ……

河边行乞3 眼珠间或一轮 麻木绝望 ……

壹

祥林嫂眼睛

贰

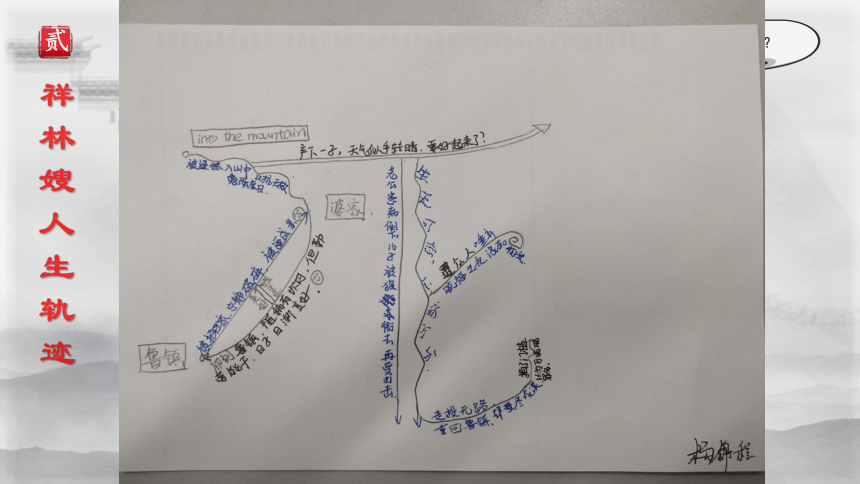

祥林嫂人生轨迹

祥林嫂人生轨迹

贰

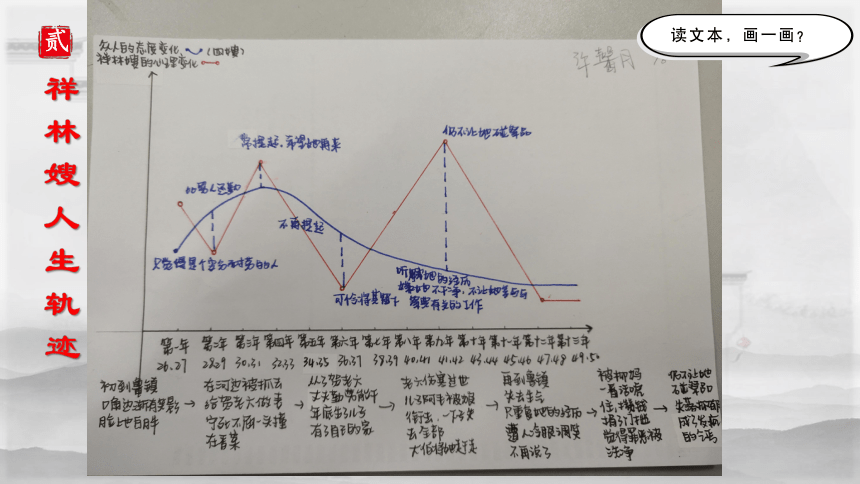

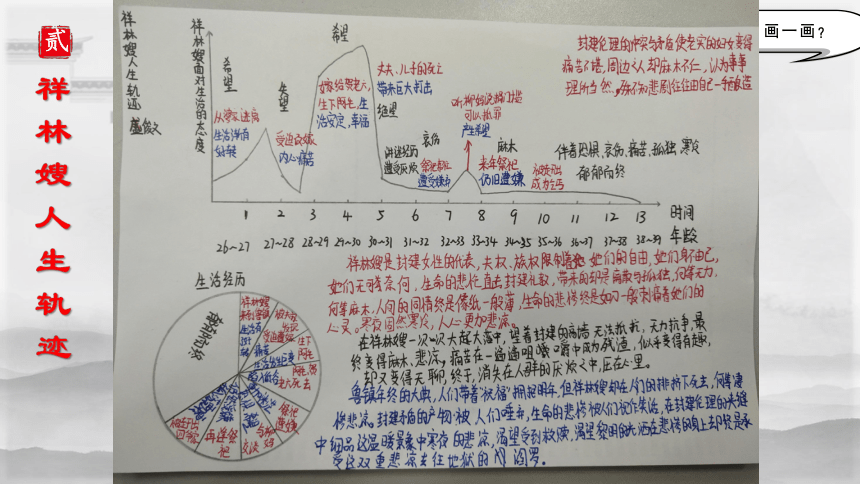

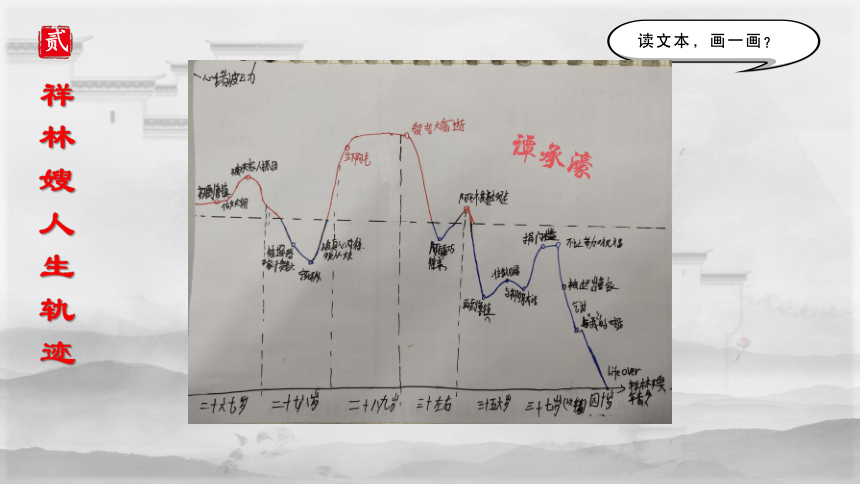

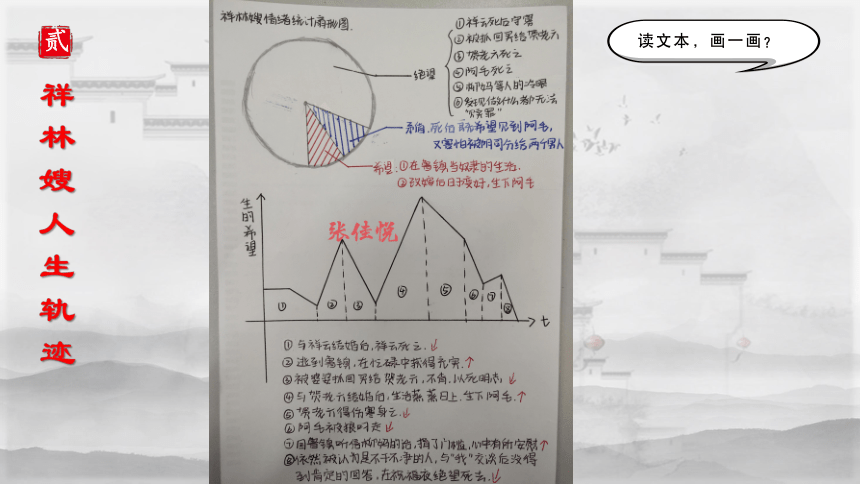

读文本,画一画?

祥林嫂人生轨迹

贰

读文本,画一画?

祥林嫂人生轨迹

贰

读文本,画一画?

祥林嫂人生轨迹

贰

读文本,画一画?

祥林嫂人生轨迹

贰

读文本,画一画?

祥林嫂人生轨迹

贰

读文本,画一画?

祥林嫂人生轨迹

贰

读文本,画一画?

祥林嫂人生轨迹

贰

读文本,画一画?

祥林嫂人生轨迹

贰

读文本,画一画?

祥林嫂人生轨迹

贰

读文本,画一画?

小说中祥林嫂在多处都有死亡的可能性,在哪里?可能会因什么而死?

守节而死?

抑郁而终?

恐惧而亡?

守节而死:

示例:祥林嫂头上鲜血直流。即便这样,周围的人们仍然强行地将她扭着头,让她拜天地。她越发虚弱,脸色惨白,嘴唇发青,但血混着汗、泪将整个脸染成一片……她微睁着眼,望向世界的最后一眼,是那香案上仍在燃着的花烛。

祥林嫂死在了婚礼现场,婆家人悻悻离开。后悔这桩“交易”的失败。贺家墺的人只喊晦气,这不祥之人让平静的小山村增了一丝灰暗。贺老六看着破落又狼藉的家,还有那躺着的尸体,发出了一声无力的嘟囔“上天待我太不公平了”……

请合理想象一下她的死亡过程,并赋予一个有意义的结局。

文中哪些地方会加速祥林嫂的抑郁?

①四婶对祥林嫂的态度

②柳妈给祥林嫂讲阴司的恐怖故事

③老女人刻意去寻、听她的故事

④人们的态度:“笑容冷冷”,“避开她”,“寻她开心”

……

抑郁而终?

人间的同情,是像纸样的薄。

这故事给人的氛围,又是悲哀而且荒凉的。

试着补写下面的语段。

鲁镇的旧历新年又来了。四叔家的仆人忙前忙后,只有祥林嫂如鬼魅般飘来荡去,无所事事。这天年终祭典终于完成,祥林嫂赤着足,在堂屋里看着袅袅升起的烟,失声道:(补充语言)!

她一面哀求,一面转身向屋外奔去,(环境描写)。

后来,(具有张力效果和反讽的结局)。

恐惧而亡?

想一想:鲁迅是怎样处理祥林嫂的结局的?哪一种结局更好?

绝望而死

他给人的是鼓励,是勇气,是不妥协的反抗的韧性。

鲁迅的中心思想是生存,所以他为大多数的就死而焦灼。他的心太切了,他又很锐敏的看到和事实相去之远,他能不感到寂寞吗?在寂寞里一种不忘求生的呼唤和叹息,这就是他的文艺制作。(李长之《鲁迅批判》)

祥林嫂的抗争?

守节而死?

抑郁而终?

恐惧而亡?

逃,撞,捐,问

归纳祥林嫂这一人物形象

祥林嫂是旧中国劳动妇女的典型(定性)

她勤劳善良,朴实顽强,但在封建礼教和封建思想占统治地位的旧社会,她被践踏、被迫害、被摧残,以致被旧社会所吞噬。封建礼教对她的种种迫害,她曾不断地挣扎与反抗,最后还是被社会压垮了。(分析)

思考:

以死抗争,以命相搏,这样剧烈的抗争为什么没能成功呢?

叁

祥林嫂悲剧根源

讨论:造成祥林嫂悲剧的根源是什么?

谁才是杀死祥林嫂真正的凶手?

我们只是找到了杀人的刀,而操刀的幕后黑手我们还没有找到。幕后黑手到底是什么呢?是什么促使了这些人对祥林嫂理所当然地做出这样冷漠无情的反应呢?

祥林嫂死于礼教的压迫和人间的荒凉!

封建伦理制度

封建礼教,旧文化观念

封建迷信思想

无能为力的社会现实

三从四德:

夫权:要求守节

族权:将其卖出

神权:锯成两半

每一重制度都是那么的荒谬野蛮,带着暴力强制的色彩,令人不容违抗,一步步把祥林嫂逼上绝境。

祥林嫂悲剧根源

叁

20世纪20年代,辛亥革命之后,中国的帝制政权虽被推翻,但封建社会的基础并没被彻底摧毁,中国的广大人民,尤其是农民,过着饥寒交迫的生活。宗法观念、封建礼教等这些中国两千多年遗留下来的腐朽愚昧的封建思想仍然是套在人民尤其是妇女头上的精神枷锁。

我总感觉到中国的女子,是始终没争到奴隶以上的地位。——李长之《鲁迅批判》

祥林嫂悲剧根源

叁

肆

群文拓展深究

结合《狂人日记》《孔乙己》《药》

肆

群文阅读

思考:

鲁迅这三篇小说中对眼神的刻画,分别反映了人物什么样的心理?

眼睛是时代的一面镜子,这些人物的命运折射出时代什么样的特点?从一双眼里凝视深渊,我们从中能够看出鲁迅什么样的情怀?

肆

群文阅读《狂人日记》

分析小说中关于眼睛的刻画,“狂人”视野里的世界是什么样子的?

《狂人日记》里的狂人,以一个受迫害妄想症的精神病患者的视角,认为身边的人的眼神都很奇怪。大家看这篇文章觉得很恐怖,但若是知道实有其事,就会发现恐怖的从来都不是虚构的小说,而是真实的世界。把抽象的看不见的礼教压迫描绘成为具体的看得见的吃人的社会,看着自己受到迫害,却无能为力,最怕吃人,最后却发现却自己也无意的充当了吃人的角色。

肆

群文阅读《孔乙己》

小说中有两处关于眼睛的刻画,可以看出孔乙己怎样的形象特征?

孔乙己是一位善良、迂腐的读书人,他有一定的学问,写得一手好字,但这些都是比较虚浮的能力,对当时的社会并没有什么实际的价值。无论是第一处的眼睛刻画(他睁大眼睛为自己辩驳),还是第二次他恳求掌柜不要再提,我们都可以看出孔乙己对读书人的名誉看得极重,他特别想为自己挽回最后一丝尊严,但他却为此而更加沦为众人的笑柄,最后被打折了腿、悲惨地死去。

肆

群文阅读《药》

小说中有两处关于眼睛的刻画,可以看出孔乙己怎样的形象特征?

《药》中的华老栓夫妇,愚昧迷信,受到封建礼教的迫害而不自知,耗尽全部家产换来的人血馒头并不能真正拯救小栓的病,也拯救不了当时社会的病症,更让人可悲可叹的是,他们终究不会因为小栓的死而改变这种迷信的想法。

从“一双眼”里凝视深渊(原创)

这几篇小说所着力塑造的都是一些身份卑微、命运悲惨的小人物,透过他们的眼睛,我们看到的难以逾越的命运深渊。时代本就是小人物构成的,鲁迅着力描画的这众生百态,用他们的眼睛折射出了当时整个时代。

从一双眼里凝视深渊,我们仿佛看到了作者对于时代症结最深沉的思考。正所谓哀其不幸,怒其不争,这些人身上各自有各自的不幸,表现形式各不相同,但把这些人拖进悲惨命运的深渊中的,无疑只有一点,那就是不合理的封建制度。

人生实苦,那个时代真的是烂透了,但当鲁迅提笔开始小说创作的那一刻,他想表达的从来就不是一种对社会的绝望,诚如他在《呐喊自序》中所言“说到希望,确实不能抹杀的”,鲁迅谈论自己的小说,一般说的都是,说到“为什么”做小说罢,我仍抱着十多年前的“启蒙主义”,以为必须是“为人生”,而且要改良这人生。

他在《灯下漫笔》写到,中国的社会无非是两种形态

一,想做奴隶而不得的时代;二,暂时做稳了奴隶的时代。

自然,也不满于现在的,但是,无须反顾,因为前面还有道路在。而创造这中国历史上未曾有过的第三样时代,则是现在的青年的使命!

“反抗绝望”的生命哲学(原创)

从鲁迅的小说中,我们也能够读出他对于绝望的反抗,就像《药》的结尾瑜儿的坟上凭空出现的一圈红白的花环,虽然不可能有,但却让我们看到了一些未曾泯灭的希望。正如谭嗣同所言“各国变法,无不从流血而成,今中国未闻有流血而牺牲者,此国之所以不昌也。有之,请自嗣同始。”革命者生命不会白白的牺牲,他们想要用鲜血来唤醒无知的民众身上的血性,前赴后继,义之所在,命之所趋。宛如一盏一盏的灯塔,逐渐照亮了这个黑暗无知的世界。正如《狂人日记》的结尾,“救救孩子”的呼吁,鲁迅的眼睛始终都向着未来,社会有这种病症,应该怎么样去治疗,一边警醒着世人,一边启发着革命者去思考改良社会之良药。

少数人的“福”绝不能成为真正的“福”,而这样的社会制度在发展中早晚会被人民推翻。

鲁迅的愿望是时代的愿望。时代是什么?时代就是大多数人所感觉得的。大多数人是谁呢?就是人民。

正如习总书记在抗疫期间一直强调的“人民至上,生命至上”,所以我们生活于这个时代无疑是幸运的,这是一个人人都眼里有光,心中有爱的时代。

作为新时代的青年学生,我们更应该去读一读鲁迅,去感受一个学者对于现实、对于时代的热忱,做一个有温度的人。怀天下,求真知。

祝 福

鲁迅

从“一双眼”里凝视深渊

——祥林嫂的眼睛及其悲剧演变分析

祥林嫂眼睛

壹

祥林嫂人生轨迹

贰

祥林嫂悲剧根源

叁

群文拓展深究

肆

目录

壹

祥林嫂眼睛

鲁迅说:要极省俭地画出一个人的特点,最好是画他的眼睛。

《祝福》篇中关于祥林嫂的眼睛刻画,寥寥数语,却令人印象至深。

壹

祥林嫂眼睛

眼睛是人的心灵密码。刻画人物最传神的地方,在于描摹他(她)的眼睛。

眼睛的背后,我们能看到人物的喜悲情感、精神状态、生活处境、命运遭遇,等等。

阅读全文,寻找祥林嫂三次重要出场时外貌描写中刻画眼睛的句子,分析祥林嫂的性格特点,充分发挥想象力,补充祥林嫂在三个阶段的心理活动。

文 中 位 置 找 眼 睛 析 性 格 心 理 活 动

初到鲁镇34 顺着眼 安分顺从 ……

再到鲁镇66 顺着眼,眼角带着泪 安分顺从 内心悲痛 ……

河边行乞3 眼珠间或一轮 麻木绝望 ……

壹

祥林嫂眼睛

贰

祥林嫂人生轨迹

祥林嫂人生轨迹

贰

读文本,画一画?

祥林嫂人生轨迹

贰

读文本,画一画?

祥林嫂人生轨迹

贰

读文本,画一画?

祥林嫂人生轨迹

贰

读文本,画一画?

祥林嫂人生轨迹

贰

读文本,画一画?

祥林嫂人生轨迹

贰

读文本,画一画?

祥林嫂人生轨迹

贰

读文本,画一画?

祥林嫂人生轨迹

贰

读文本,画一画?

祥林嫂人生轨迹

贰

读文本,画一画?

祥林嫂人生轨迹

贰

读文本,画一画?

小说中祥林嫂在多处都有死亡的可能性,在哪里?可能会因什么而死?

守节而死?

抑郁而终?

恐惧而亡?

守节而死:

示例:祥林嫂头上鲜血直流。即便这样,周围的人们仍然强行地将她扭着头,让她拜天地。她越发虚弱,脸色惨白,嘴唇发青,但血混着汗、泪将整个脸染成一片……她微睁着眼,望向世界的最后一眼,是那香案上仍在燃着的花烛。

祥林嫂死在了婚礼现场,婆家人悻悻离开。后悔这桩“交易”的失败。贺家墺的人只喊晦气,这不祥之人让平静的小山村增了一丝灰暗。贺老六看着破落又狼藉的家,还有那躺着的尸体,发出了一声无力的嘟囔“上天待我太不公平了”……

请合理想象一下她的死亡过程,并赋予一个有意义的结局。

文中哪些地方会加速祥林嫂的抑郁?

①四婶对祥林嫂的态度

②柳妈给祥林嫂讲阴司的恐怖故事

③老女人刻意去寻、听她的故事

④人们的态度:“笑容冷冷”,“避开她”,“寻她开心”

……

抑郁而终?

人间的同情,是像纸样的薄。

这故事给人的氛围,又是悲哀而且荒凉的。

试着补写下面的语段。

鲁镇的旧历新年又来了。四叔家的仆人忙前忙后,只有祥林嫂如鬼魅般飘来荡去,无所事事。这天年终祭典终于完成,祥林嫂赤着足,在堂屋里看着袅袅升起的烟,失声道:(补充语言)!

她一面哀求,一面转身向屋外奔去,(环境描写)。

后来,(具有张力效果和反讽的结局)。

恐惧而亡?

想一想:鲁迅是怎样处理祥林嫂的结局的?哪一种结局更好?

绝望而死

他给人的是鼓励,是勇气,是不妥协的反抗的韧性。

鲁迅的中心思想是生存,所以他为大多数的就死而焦灼。他的心太切了,他又很锐敏的看到和事实相去之远,他能不感到寂寞吗?在寂寞里一种不忘求生的呼唤和叹息,这就是他的文艺制作。(李长之《鲁迅批判》)

祥林嫂的抗争?

守节而死?

抑郁而终?

恐惧而亡?

逃,撞,捐,问

归纳祥林嫂这一人物形象

祥林嫂是旧中国劳动妇女的典型(定性)

她勤劳善良,朴实顽强,但在封建礼教和封建思想占统治地位的旧社会,她被践踏、被迫害、被摧残,以致被旧社会所吞噬。封建礼教对她的种种迫害,她曾不断地挣扎与反抗,最后还是被社会压垮了。(分析)

思考:

以死抗争,以命相搏,这样剧烈的抗争为什么没能成功呢?

叁

祥林嫂悲剧根源

讨论:造成祥林嫂悲剧的根源是什么?

谁才是杀死祥林嫂真正的凶手?

我们只是找到了杀人的刀,而操刀的幕后黑手我们还没有找到。幕后黑手到底是什么呢?是什么促使了这些人对祥林嫂理所当然地做出这样冷漠无情的反应呢?

祥林嫂死于礼教的压迫和人间的荒凉!

封建伦理制度

封建礼教,旧文化观念

封建迷信思想

无能为力的社会现实

三从四德:

夫权:要求守节

族权:将其卖出

神权:锯成两半

每一重制度都是那么的荒谬野蛮,带着暴力强制的色彩,令人不容违抗,一步步把祥林嫂逼上绝境。

祥林嫂悲剧根源

叁

20世纪20年代,辛亥革命之后,中国的帝制政权虽被推翻,但封建社会的基础并没被彻底摧毁,中国的广大人民,尤其是农民,过着饥寒交迫的生活。宗法观念、封建礼教等这些中国两千多年遗留下来的腐朽愚昧的封建思想仍然是套在人民尤其是妇女头上的精神枷锁。

我总感觉到中国的女子,是始终没争到奴隶以上的地位。——李长之《鲁迅批判》

祥林嫂悲剧根源

叁

肆

群文拓展深究

结合《狂人日记》《孔乙己》《药》

肆

群文阅读

思考:

鲁迅这三篇小说中对眼神的刻画,分别反映了人物什么样的心理?

眼睛是时代的一面镜子,这些人物的命运折射出时代什么样的特点?从一双眼里凝视深渊,我们从中能够看出鲁迅什么样的情怀?

肆

群文阅读《狂人日记》

分析小说中关于眼睛的刻画,“狂人”视野里的世界是什么样子的?

《狂人日记》里的狂人,以一个受迫害妄想症的精神病患者的视角,认为身边的人的眼神都很奇怪。大家看这篇文章觉得很恐怖,但若是知道实有其事,就会发现恐怖的从来都不是虚构的小说,而是真实的世界。把抽象的看不见的礼教压迫描绘成为具体的看得见的吃人的社会,看着自己受到迫害,却无能为力,最怕吃人,最后却发现却自己也无意的充当了吃人的角色。

肆

群文阅读《孔乙己》

小说中有两处关于眼睛的刻画,可以看出孔乙己怎样的形象特征?

孔乙己是一位善良、迂腐的读书人,他有一定的学问,写得一手好字,但这些都是比较虚浮的能力,对当时的社会并没有什么实际的价值。无论是第一处的眼睛刻画(他睁大眼睛为自己辩驳),还是第二次他恳求掌柜不要再提,我们都可以看出孔乙己对读书人的名誉看得极重,他特别想为自己挽回最后一丝尊严,但他却为此而更加沦为众人的笑柄,最后被打折了腿、悲惨地死去。

肆

群文阅读《药》

小说中有两处关于眼睛的刻画,可以看出孔乙己怎样的形象特征?

《药》中的华老栓夫妇,愚昧迷信,受到封建礼教的迫害而不自知,耗尽全部家产换来的人血馒头并不能真正拯救小栓的病,也拯救不了当时社会的病症,更让人可悲可叹的是,他们终究不会因为小栓的死而改变这种迷信的想法。

从“一双眼”里凝视深渊(原创)

这几篇小说所着力塑造的都是一些身份卑微、命运悲惨的小人物,透过他们的眼睛,我们看到的难以逾越的命运深渊。时代本就是小人物构成的,鲁迅着力描画的这众生百态,用他们的眼睛折射出了当时整个时代。

从一双眼里凝视深渊,我们仿佛看到了作者对于时代症结最深沉的思考。正所谓哀其不幸,怒其不争,这些人身上各自有各自的不幸,表现形式各不相同,但把这些人拖进悲惨命运的深渊中的,无疑只有一点,那就是不合理的封建制度。

人生实苦,那个时代真的是烂透了,但当鲁迅提笔开始小说创作的那一刻,他想表达的从来就不是一种对社会的绝望,诚如他在《呐喊自序》中所言“说到希望,确实不能抹杀的”,鲁迅谈论自己的小说,一般说的都是,说到“为什么”做小说罢,我仍抱着十多年前的“启蒙主义”,以为必须是“为人生”,而且要改良这人生。

他在《灯下漫笔》写到,中国的社会无非是两种形态

一,想做奴隶而不得的时代;二,暂时做稳了奴隶的时代。

自然,也不满于现在的,但是,无须反顾,因为前面还有道路在。而创造这中国历史上未曾有过的第三样时代,则是现在的青年的使命!

“反抗绝望”的生命哲学(原创)

从鲁迅的小说中,我们也能够读出他对于绝望的反抗,就像《药》的结尾瑜儿的坟上凭空出现的一圈红白的花环,虽然不可能有,但却让我们看到了一些未曾泯灭的希望。正如谭嗣同所言“各国变法,无不从流血而成,今中国未闻有流血而牺牲者,此国之所以不昌也。有之,请自嗣同始。”革命者生命不会白白的牺牲,他们想要用鲜血来唤醒无知的民众身上的血性,前赴后继,义之所在,命之所趋。宛如一盏一盏的灯塔,逐渐照亮了这个黑暗无知的世界。正如《狂人日记》的结尾,“救救孩子”的呼吁,鲁迅的眼睛始终都向着未来,社会有这种病症,应该怎么样去治疗,一边警醒着世人,一边启发着革命者去思考改良社会之良药。

少数人的“福”绝不能成为真正的“福”,而这样的社会制度在发展中早晚会被人民推翻。

鲁迅的愿望是时代的愿望。时代是什么?时代就是大多数人所感觉得的。大多数人是谁呢?就是人民。

正如习总书记在抗疫期间一直强调的“人民至上,生命至上”,所以我们生活于这个时代无疑是幸运的,这是一个人人都眼里有光,心中有爱的时代。

作为新时代的青年学生,我们更应该去读一读鲁迅,去感受一个学者对于现实、对于时代的热忱,做一个有温度的人。怀天下,求真知。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])