第4章 人与环境和谐发展 B卷 能力提升单元测试2021-2022学年高二上学期生物北师大版选择性必修2(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 第4章 人与环境和谐发展 B卷 能力提升单元测试2021-2022学年高二上学期生物北师大版选择性必修2(含答案解析) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 234.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-04-07 14:53:19 | ||

图片预览

文档简介

第4章 人与环境和谐发展 B卷 能力提升—2021-2022学年高二生物北师大版(2019)选择性必修2单元测试AB卷

一、单项选择题:共15题,每题3分,共45分。每题只有一个选项最符合题意。

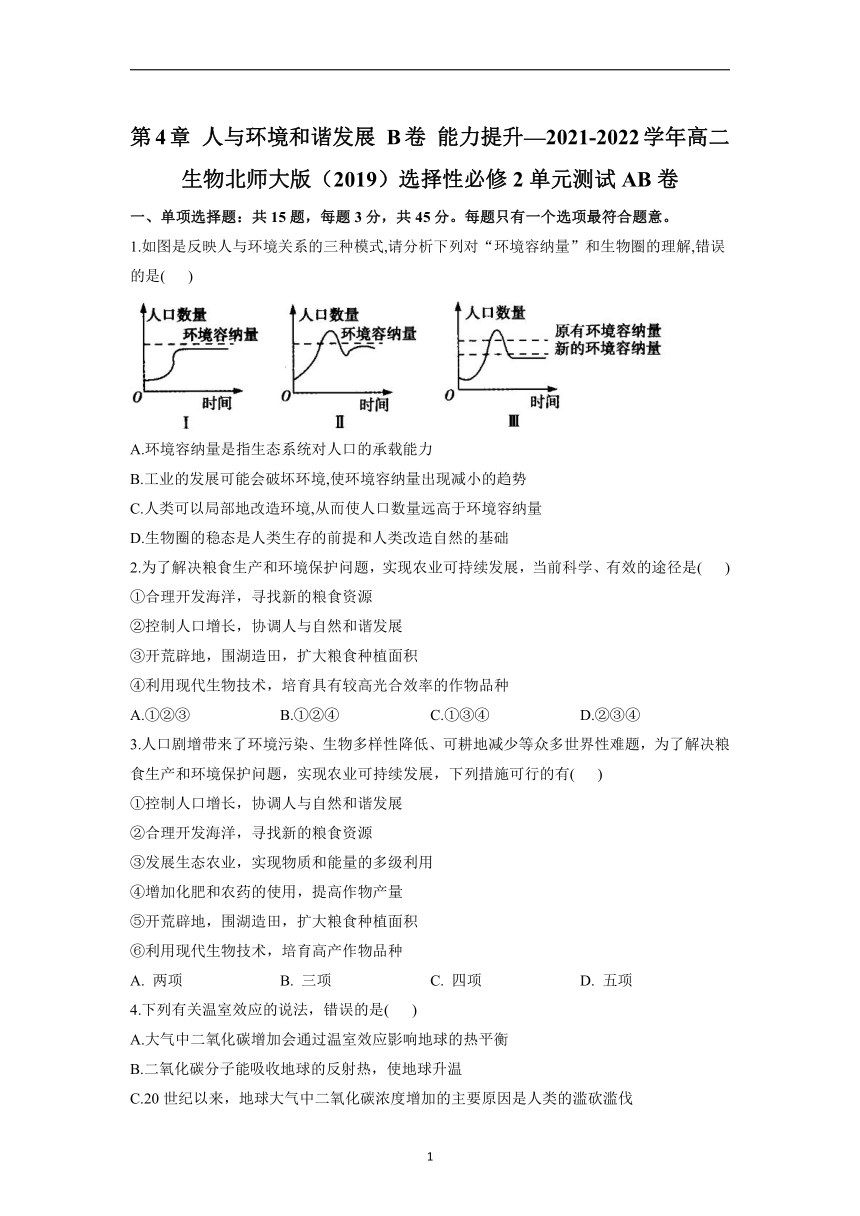

1.如图是反映人与环境关系的三种模式,请分析下列对“环境容纳量”和生物圈的理解,错误的是( )

A.环境容纳量是指生态系统对人口的承载能力

B.工业的发展可能会破坏环境,使环境容纳量出现减小的趋势

C.人类可以局部地改造环境,从而使人口数量远高于环境容纳量

D.生物圈的稳态是人类生存的前提和人类改造自然的基础

2.为了解决粮食生产和环境保护问题,实现农业可持续发展,当前科学、有效的途径是( )

①合理开发海洋,寻找新的粮食资源

②控制人口增长,协调人与自然和谐发展

③开荒辟地,围湖造田,扩大粮食种植面积

④利用现代生物技术,培育具有较高光合效率的作物品种

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

3.人口剧增带来了环境污染、生物多样性降低、可耕地减少等众多世界性难题,为了解决粮食生产和环境保护问题,实现农业可持续发展,下列措施可行的有( )

①控制人口增长,协调人与自然和谐发展

②合理开发海洋,寻找新的粮食资源

③发展生态农业,实现物质和能量的多级利用

④增加化肥和农药的使用,提高作物产量

⑤开荒辟地,围湖造田,扩大粮食种植面积

⑥利用现代生物技术,培育高产作物品种

A. 两项 B. 三项 C. 四项 D. 五项

4.下列有关温室效应的说法,错误的是( )

A.大气中二氧化碳增加会通过温室效应影响地球的热平衡

B.二氧化碳分子能吸收地球的反射热,使地球升温

C.20世纪以来,地球大气中二氧化碳浓度增加的主要原因是人类的滥砍滥伐

D.地球变暖引起大气环流气团向两极推移,改变全球降雨格局,使农业生产能力下降

5.下列措施不能减少酸雨危害的是( )

A. 减少化石燃料的燃烧 B. 使用脱硫煤

C. 减少氟利昂的使用 D. 限制一氧化氮的排放

6.下列关于人类对全球环境影响的叙述,错误的是( )

A.解决粮食短缺问题的一个重要措施是大量开垦湿地

B.氟氯烃等化合物的大量使用会引起臭氧层被破坏

C.温室效应使全球气候变暖,可减小人类的宜居区域

D.酸雨是指含硫和氮的氧化物与大气中的水结合而形成的酸性降水

7.下列关于生物多样性的叙述,正确的是( )

A.生物多样性包括遗传多样性、群落多样性和物种多样性

B.生物多样性的形成也就是新的物种不断形成的过程

C.栖息地总量减少和栖息地多样性降低是生物多样性降低的重要原因

D.保护生物多样性就要较多地引入外来物种

8.地球是人类赖以生存的唯一家园。在对待家园的问题上,不科学的态度是( )

A.保护生物多样性,重视森林、草原与湿地的生态作用

B.自然资源能够再生,所以取之不尽,用之不竭

C.正确处理生物多样性的潜在价值、间接价值和直接价值的关系

D.发展经济的同时要保护环境,走可持续发展的道路

9.董卿的一句“枪响之后没有赢家”很好地诠释了人与动物的关系。下列有关人类活动与生物多样性的叙述,错误的是( )

A.人类活动不仅影响群落演替,也可改变生态系统中的能量流动关系

B.建立自然保护区以及风景名胜区等是保护生物多样性最有效的措施

C.适时、适量地捕捞海洋鱼类中的成鱼将有利于水体中幼鱼的生长发育

D.生物多样性是生物进化的结果,其形成过程即新物种形成的过程

10.为应对“垃圾围城”危机,很多省市对生活垃圾进行分类管理。下列说法错误的是( )

A.垃圾分类处理,实现了垃圾资源化和能量循环利用

B.微生物能分解垃圾说明生态系统具有一定的自我调节能力

C.垃圾分类处理减轻了环境污染,提高了城市生态系统的稳定性

D.此举有利于发展循环经济和实现城市可持续发展,也有利于人民的身体健康

11.“绿水青山就是金山银山”是社会主义生态文明重要的价值观、发展观。下列从生物学角度对其进行的有关叙述不正确的是( )

A.利用性引诱剂改变种群的性别比例,可降低害虫的种群密度

B.建立高危动物精子库,有利于保护濒危动物的基因多样性

C.建立某沿海丹顶鶴自然保护区,主要是防止滩涂被破坏

D.沼气池中的沼液、沼渣作为肥料还田,可加速物质的循环利用

12.“稻—萍—鱼”是一种生态农业模式,在该系统中,虽有危害水稻的病菌、害虫和杂草,但鱼的活动可起到除虫、松土和增氧的作用,红萍叶片内的蓝藻固氮可促进红萍和水稻生长;农户还可进行养殖(猪)和沼气生产。关于该生态农业的叙述,错误的是( )

A.水稻和红萍分层分布,能提高光能利用率

B.存在捕食、竞争、寄生、互利共生等种间关系

C.使整个生产过程进入了废物资源化的良性循环

D.实现了能量在系统中的多级循环利用

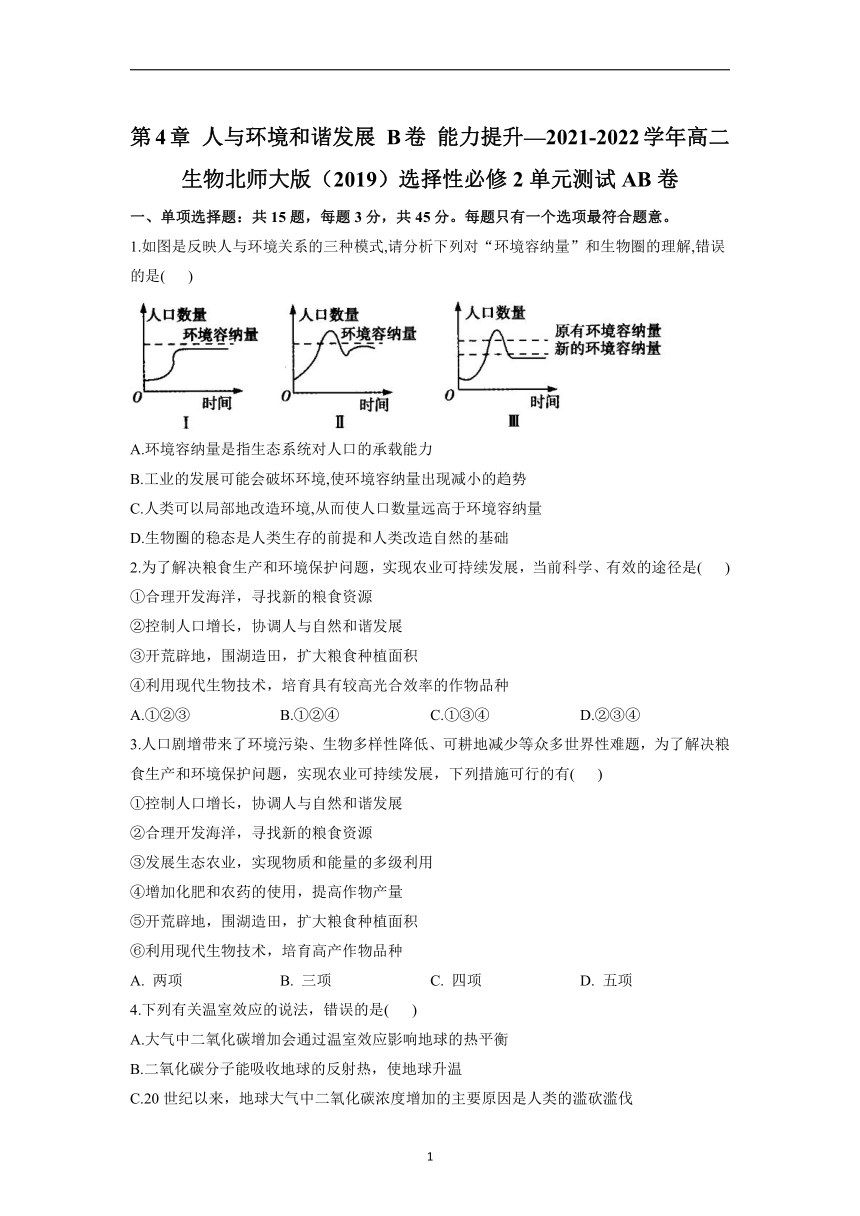

13.关于如图中生态农业的叙述,正确的是( )

A.该生态系统的结构包括非生物的物质和能量、生产者、消费者和分解者

B.由于食物链延长,能量逐级损耗,系统总能量利用效率降低

C.对作物增施农家肥能提高产量,是因为其促进了该生态系统物质的循环利用

D.食用菌的能量来源于家畜的同化量

14.下列关于实现农业可持续发展的叙述,正确的是( )

A.建立生态农业,延长食物链,降低了系统总能量利用率

B.“桑基鱼塘”农业生态系统可实现能量的多级利用

C.开荒辟地,围湖造田,扩大粮食种植面积

D.使用农药防治病虫害,持续保证粮食稳产

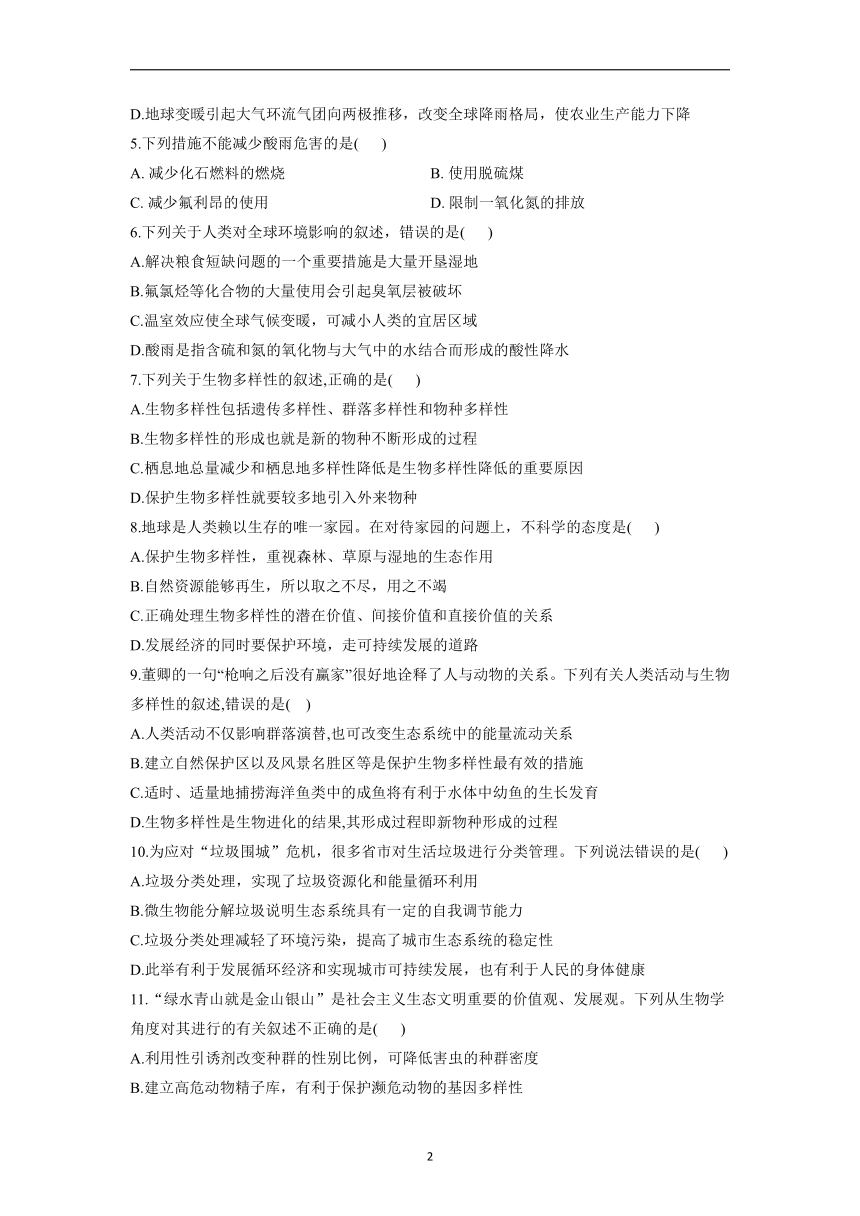

15.“无废弃物农业”是生态工程最早的模式之一。如图是“无废弃物农业”中对有机废弃物进行处理的一种方案。下列有关叙述正确的是( )

A.“无废弃物农业”遵循的主要生态学原理是协调原理

B.施用有机肥能为作物提供更多的营养物质和能量

C.从资源化、无害化角度分析,途径②、③优于④

D.蚯蚓、沼气池中的微生物等分解者能有效地促进系统中能量的循环利用

二、多项选择题:共5题,每题5分,共25分。每题有不止一个选项符合题意。每题全选对者得5分,选对但不全的得3分,错选或不答的得0分。

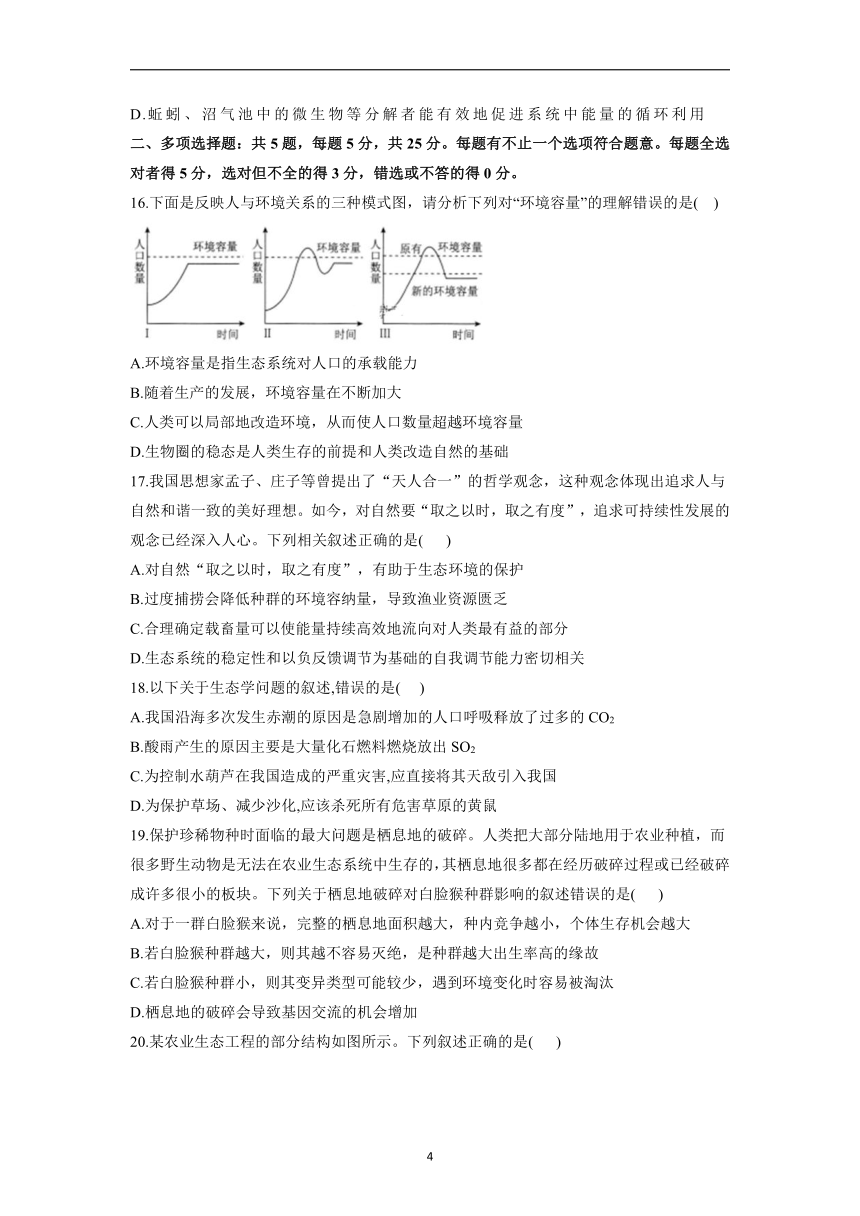

16.下面是反映人与环境关系的三种模式图,请分析下列对“环境容量”的理解错误的是( )

A.环境容量是指生态系统对人口的承载能力

B.随着生产的发展,环境容量在不断加大

C.人类可以局部地改造环境,从而使人口数量超越环境容量

D.生物圈的稳态是人类生存的前提和人类改造自然的基础

17.我国思想家孟子、庄子等曾提出了“天人合一”的哲学观念,这种观念体现出追求人与自然和谐一致的美好理想。如今,对自然要“取之以时,取之有度”,追求可持续性发展的观念已经深入人心。下列相关叙述正确的是( )

A.对自然“取之以时,取之有度”,有助于生态环境的保护

B.过度捕捞会降低种群的环境容纳量,导致渔业资源匮乏

C.合理确定载畜量可以使能量持续高效地流向对人类最有益的部分

D.生态系统的稳定性和以负反馈调节为基础的自我调节能力密切相关

18.以下关于生态学问题的叙述,错误的是( )

A.我国沿海多次发生赤潮的原因是急剧增加的人口呼吸释放了过多的CO2

B.酸雨产生的原因主要是大量化石燃料燃烧放出SO2

C.为控制水葫芦在我国造成的严重灾害,应直接将其天敌引入我国

D.为保护草场、减少沙化,应该杀死所有危害草原的黄鼠

19.保护珍稀物种时面临的最大问题是栖息地的破碎。人类把大部分陆地用于农业种植,而很多野生动物是无法在农业生态系统中生存的,其栖息地很多都在经历破碎过程或已经破碎成许多很小的板块。下列关于栖息地破碎对白脸猴种群影响的叙述错误的是( )

A.对于一群白脸猴来说,完整的栖息地面积越大,种内竞争越小,个体生存机会越大

B.若白脸猴种群越大,则其越不容易灭绝,是种群越大出生率高的缘故

C.若白脸猴种群小,则其变异类型可能较少,遇到环境变化时容易被淘汰

D.栖息地的破碎会导致基因交流的机会增加

20.某农业生态工程的部分结构如图所示。下列叙述正确的是( )

A.农业生态工程以生态学原理为依据,有利于可持续发展

B.该农业生态工程的核心技术是物质的良性循环技术

C.为提高或恢复土壤肥力,可对农作物进行间种

D.实施秸秆的多途径利用,可提高能量利用率

三、非选择题:共2题,共30分。

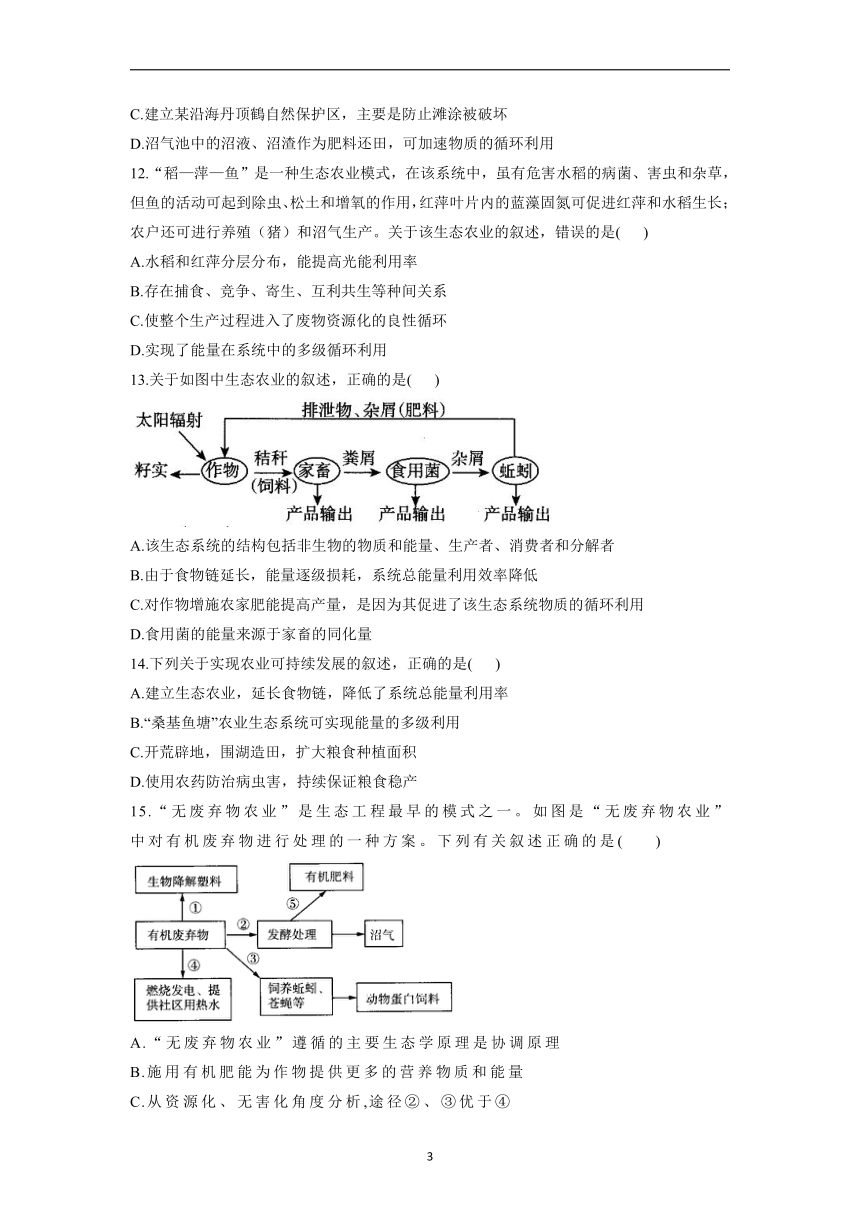

21.每年的7月11日被定为“世界人口日”,人口问题越来越受到国际社会的重视。下图表示三种可能的人口增长曲线。请回答下列问题:

1.16世纪以来,世界人口增长表现为图中a曲线,人口剧增带来的严重后果有___________。如果这种现状不能得到有效改善,人口增长趋势终将表现为图中_____________曲线。

2.按生态学原理,世界人口增长应该表现为图中_______曲线,该曲线与a曲线产生差别的原因是___________。若地球环境对人类种群的容纳量(K值)为110亿,则全球人口的最适数量为_____。

3.为缓解人口增长带来的世界性粮食紧张状况,人类可以适当改变膳食结构。若将(草食)动物性与植物性食物的比例由1︰1调整为1︰4,地球可供养的人口数量是原来的_______倍。(能量传递效率按10%计算,结果精确到小数点后两位数字)

4.我国实行计划生育政策,提倡晚婚晚育,优生优育.这一政策能有效地控制人口增长过快的趋势,原因是_______________________________________________________。

22.习近平主席在2020气候雄心峰会宣布:到2030年,中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上,非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右,森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米,风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。为2020年后全球气候治理提出中国方案,同时倡导各国共同应对气候变化。结合材料回答下列问题:

(1)全球性生态环境问题除全球气候变化外,还包括_________。

(2)大气中二氧化碳浓度增加,会导致温室效应,温室效应的主要危害是________,从生态学的角度分析,降碳缓解全球气候变暖,需要各国共同参与的原因是________。请结合实际提出两个降碳的方法:________。

(3)战国时期的孟子和庄子等,曾提出了“天人合一”的哲学观念,今天,可持续发展观念已是针对全球性生态环境等问题形成的新思维,可持续发展观追求的是________。

答案以及解析

1.答案:C

解析:由图可知,环境容纳量是指生态系统在平衡、协调发展的情况下所能供养的最大人口数,A正确;随着生产的发展,造成环境恶化,环境容纳量有下降的趋势,B正确;虽然人类能改造环境,但人口数量要在环境容纳量之内,否则会破坏环境,C错误;生物圈的稳态是人类生存的前提和人类改造自然的基础,否则就会受到自然环境的报复,D正确。

2.答案:B

解析:开荒辟地、围湖造田会使生态系统稳定性降低,因此途径③不符合可持续发展的理念。本题选B。

3.答案:C

解析:人口的过度增长,带来了粮食短缺、环境污染、资源能源危机等一系列的问题,因此我们应该适当地控制人口增长,使人与自然和谐发展;为了解决粮食生产和环保问题,实现农业可持续发展,我们可以发展生态农业,实现物质和能量的多级利用;合理地开发海洋,寻找新的粮食资源;同时还可以利用现代生物技术培育高产作物品种,如袁隆平的高产杂交水稻,大大提高了水稻的产量,①②③⑥正确。开荒辟地,围湖造田会破坏生态环境,多用农药、化肥等会污染环境,影响生态平衡,不利于长期发展,④⑤错误。因此,可行的措施有四项,C正确。

4.答案:C

解析:大气中二氧化碳的增加会通过温室效应影响地球的热平衡;二氧化碳分子能吸收地球的反射热,使地球升温,造成温室效应;20世纪以来,地球大气中二氧化碳浓度增加的主要原因是化石燃料的大量燃烧;地球变暖引起大气环流气团向两极推移,改变全球降雨格局,影响农业生产,使农业生产能力下降。

5.答案:C

解析:题中A、B、C都可减少二氧化硫的排放,减少酸雨的形成,而氟利昂的使用会减少大气圈臭氧,因此减少氟利昂的使用不能减少酸雨的危害。

故选:C。

6.答案:A

解析:大量开垦湿地,发展粮食生产,会破坏生物多样性,A错误;氟氯烃等化合物的大量使用和排放,会造成臭氧层被破坏,B正确;温室效应使全球气候变暖,可减小人类的宜居区域,C正确;酸雨是指含硫和氮的氧化物与大气中的水结合而形成的酸性降水,D正确。

7.答案:C

解析:生物多样性包括遗传(基因)多样性、物种多样性、生态系统多样性,新的物种不断形成体现了物种多样性,其只是生物多样性的一方面,A、B错误;栖息地总量减少和柄息地多样性降低是生物多样性降低的重要原因,C正确;盲目引入外来物种会造成生物入侵,不利于生物多样性的保护,D错误。

8.答案:B

9.答案:D

解析:人类活动往往能影响群落演替,可能还会使群落的物种组成发生变化,进而改变生态系统的食物链或食物网,从而改变生态系统中的能量流动关系,A正确;保护生物多样性最有效的措施是就地保护,建立白然保护区以及风景名胜区等属于就地保护措施,B正确;适时、适量地捕捞海洋鱼类中的成鱼,可以使幼鱼获得更多的资源,对幼鱼的生长发育有利,C正确;生物多样性是生物进化的结果,主要包括基因多样性、物种多样性和生态系统多样性三个层次的内容,在生物多样性形成过程中,既有新物种的形成,也有物种的绝火,D错误。

10.答案:A

解析:A、垃圾分类处理,实现了垃圾资源化和物质的循环利用,能量不能循环利用,A错误;

B、微生物能分解垃圾说明生态系统具有一定的自我调节能力,B正确;

C、垃圾分类处理减轻了环境污染,提高了城市生态系统的稳定性,C正确;

D、垃圾分类处理有利于发展循环经济和实现城市可持续发展,D正确。

故选A。

11.答案:C

12.答案:D

解析:水稻和红萍存在垂直分布,能够提高对光能的利用效率,A正确。“稻—萍—鱼”生态系统中存在的种间关系有:捕食、竞争、寄生、互利共生。捕食:虫吃水稻(或杂草),鱼吃虫;竞争:水稻(或红萍)与杂草竞争;寄生:病菌寄生在水稻上;互利共生:红萍与蓝藻共生,B正确。该生态系统实现废物的循环利用和能量的多级利用,C正确,D错误。

13.答案:C

解析:该生态系统的结构包括非生物的物质和能量、生产者、消费者和分解者以及食物链和食物网;由于食物链延长,能量逐级损耗,但人们对系统总能量利用效率升高;对作物增施农家肥能提高产量,增加土壤的分解者的数量,促进了该生态系统物质的循环利用;食用菌的能量来源于家畜粪屑中的能量。

14.答案:B

解析:A. 建立生态农业,延长食物链,提高系统总能量利用率,A错误;B.“桑基鱼塘”农业生态系统可实现能量的多级利用,B正确;C.应该是退耕还林、还草、还湖,C错误;D.使用农药防治病虫害会破坏环境,D错误。故选:B。

15.答案:C

解析:“物质循环再生”是“无废弃物农业”遵循的主要生态学原理,A正确;施用有机肥能为作物提供更多的营养物质,B正确;对有机废弃物进行②、③的处理,既实现了物质和能量的多级利用,又减少了④处理过程中产生的污染问题,所以从资源化、无害化角度分析,途径②、③优于④,C错误;通过蚯蚓、沼气池中的微生物等分解者的分解作用能有效地促进系统中物质的循环利用,D正确。

16.答案:BC

解析:由图可知,环境容量是指生态系统在平衡、协调发展的情况下所能供养的最大人口数,A正确;综合三个图可知,人口数量总是低于环境容量,即使暂时高于环境容量(图Ⅱ、图Ⅲ),最终还会降下来,B错误;由此可知,环境容量就是指生态系统对人口的承载能力,是一定的,不会扩大,C错误;人类活动要以生态系统的稳态为基础,否则就会受到自然环境的报复,D正确。

17.答案:ACD

18.答案:ACD

解析:引起赤潮的原因是水体污染导致水体中的N、P增,A错误;酸雨产生的原因主要是大量化石燃料燃烧放出SO2,B正确;引进生物不当可能会造成生态入侵,导致生物多样性遭到破坏,C错误;杀死所有危害草原的黄鼠会降低生物多样性,为保护草场应该将有害生物的数量控制在一定范围内,而不是完全消灭,D错误。

19.答案:BD

解析:若完整的栖息地面积较大,则种内竞争较小,个体生存机会增大,A正确;出生率和种群大小并不一定呈正相关,白脸猴种群越大,越不容易灭绝,有可能是大种群中基因多样性较高,若环境发生变化,种群中存在一定数量的能适应环境的个体,B错误、C正确;栖息地的破碎在一定程度上会形成地理隔离,阻碍了基因交流,D错误。

20.答案:ABD

解析:本题考查生态农业。农业生态工程以农业生态系统中物种共生与物质循环再生的原理为依据,有利于可持续发展,A正确;该农业生态工程的核心技术是物质的良性循环技术,B正确;对农作物进行间种可充分利用光能和CO2,与提高或恢复土壤肥力无关,C错误;实施秸秆的多途径利用,如作为家畜的食物或沼气池的有机原料,可提高能量利用率,D正确。

21.答案:1.环境污染(环境破坏、生态破坏)、资源短缺(生物多样性降低、可耕地减少);c

2.b;环境阻力(资源或空间有限);55亿

3.1.96

4.延长世代长度(延长繁衍一代的时间),减少新生儿个体数,降低人口出生率

解析:人口剧增如得不到改善,最终会导致粮食短缺,耕地、煤炭等资源锐减,同时会产生环境污染、生态环境被破坏等严重后果,从而使人的生存阻力增大,生存斗争加剧,使人口增长呈现C曲线所示的情况。根据生态学原理,种群数量在达到环境容纳量K值时,会保持数量相对稳定,种群数量达到K/2 时,种群的增长速率最大,即全球人口的最适数量为55亿;人类 处于食物链的末端,其能量最终来自绿色植物,第3小题中,可设定人所需能量为100单位,膳食结构调整前,所需生产者提供的能量为50÷10%÷50÷10%÷10%,膳食结构调整后,所需生产者提供的能量为20÷10%÷10%+80÷10%,下降为调整前的28/55,因此,地球的承载能力可变为原来的55/28≈1.96(倍)。计划生育可通过降低出生率、延长世代长度来有效控制人口的增长。

22.答案:(1)水资源短缺、臭氧层破坏、酸雨、土地荒漠化、海洋污染和生物多样性锐减等

(2)加快极地冰雪和高山冰川的融化,导致海平面上升,进而对人类和其他许多生物的生存构成威胁;碳循环具有全球性;减少化石燃料的燃烧、增加森林覆盖率、开发利用风能和太阳能等新能源(答出两点即可)

(3)自然、经济、社会的持久而协调的发展

解析:(1)全球性生态环境问题主要包括全球气候变化、水资源短缺、臭氧层破坏、酸雨、土地荒漠化、海洋污染和生物多样性锐减等。

(2)温室效应的主要危害是加快极地冰雪和高山冰川的融化,导致海平面上升,进而对人类和其他许多生物的生存构成威胁。因为碳循环具有全球性,故降碳缓解全球气候变暖,需要各国共同参与。减少化石燃料的燃烧、增加森林覆盖率、开发利用风能和太阳能等新能源是减少二氧化碳含量的主要措施。

(3)可持续发展观念已是针对全球性生态环境等问题形成的新思维,可持续发展的含义是“在不牺牲未来几代人需要的情况下,满足我们这代人的需要”,它追求的是自然、经济、社会的持久而协调的发展。

一、单项选择题:共15题,每题3分,共45分。每题只有一个选项最符合题意。

1.如图是反映人与环境关系的三种模式,请分析下列对“环境容纳量”和生物圈的理解,错误的是( )

A.环境容纳量是指生态系统对人口的承载能力

B.工业的发展可能会破坏环境,使环境容纳量出现减小的趋势

C.人类可以局部地改造环境,从而使人口数量远高于环境容纳量

D.生物圈的稳态是人类生存的前提和人类改造自然的基础

2.为了解决粮食生产和环境保护问题,实现农业可持续发展,当前科学、有效的途径是( )

①合理开发海洋,寻找新的粮食资源

②控制人口增长,协调人与自然和谐发展

③开荒辟地,围湖造田,扩大粮食种植面积

④利用现代生物技术,培育具有较高光合效率的作物品种

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

3.人口剧增带来了环境污染、生物多样性降低、可耕地减少等众多世界性难题,为了解决粮食生产和环境保护问题,实现农业可持续发展,下列措施可行的有( )

①控制人口增长,协调人与自然和谐发展

②合理开发海洋,寻找新的粮食资源

③发展生态农业,实现物质和能量的多级利用

④增加化肥和农药的使用,提高作物产量

⑤开荒辟地,围湖造田,扩大粮食种植面积

⑥利用现代生物技术,培育高产作物品种

A. 两项 B. 三项 C. 四项 D. 五项

4.下列有关温室效应的说法,错误的是( )

A.大气中二氧化碳增加会通过温室效应影响地球的热平衡

B.二氧化碳分子能吸收地球的反射热,使地球升温

C.20世纪以来,地球大气中二氧化碳浓度增加的主要原因是人类的滥砍滥伐

D.地球变暖引起大气环流气团向两极推移,改变全球降雨格局,使农业生产能力下降

5.下列措施不能减少酸雨危害的是( )

A. 减少化石燃料的燃烧 B. 使用脱硫煤

C. 减少氟利昂的使用 D. 限制一氧化氮的排放

6.下列关于人类对全球环境影响的叙述,错误的是( )

A.解决粮食短缺问题的一个重要措施是大量开垦湿地

B.氟氯烃等化合物的大量使用会引起臭氧层被破坏

C.温室效应使全球气候变暖,可减小人类的宜居区域

D.酸雨是指含硫和氮的氧化物与大气中的水结合而形成的酸性降水

7.下列关于生物多样性的叙述,正确的是( )

A.生物多样性包括遗传多样性、群落多样性和物种多样性

B.生物多样性的形成也就是新的物种不断形成的过程

C.栖息地总量减少和栖息地多样性降低是生物多样性降低的重要原因

D.保护生物多样性就要较多地引入外来物种

8.地球是人类赖以生存的唯一家园。在对待家园的问题上,不科学的态度是( )

A.保护生物多样性,重视森林、草原与湿地的生态作用

B.自然资源能够再生,所以取之不尽,用之不竭

C.正确处理生物多样性的潜在价值、间接价值和直接价值的关系

D.发展经济的同时要保护环境,走可持续发展的道路

9.董卿的一句“枪响之后没有赢家”很好地诠释了人与动物的关系。下列有关人类活动与生物多样性的叙述,错误的是( )

A.人类活动不仅影响群落演替,也可改变生态系统中的能量流动关系

B.建立自然保护区以及风景名胜区等是保护生物多样性最有效的措施

C.适时、适量地捕捞海洋鱼类中的成鱼将有利于水体中幼鱼的生长发育

D.生物多样性是生物进化的结果,其形成过程即新物种形成的过程

10.为应对“垃圾围城”危机,很多省市对生活垃圾进行分类管理。下列说法错误的是( )

A.垃圾分类处理,实现了垃圾资源化和能量循环利用

B.微生物能分解垃圾说明生态系统具有一定的自我调节能力

C.垃圾分类处理减轻了环境污染,提高了城市生态系统的稳定性

D.此举有利于发展循环经济和实现城市可持续发展,也有利于人民的身体健康

11.“绿水青山就是金山银山”是社会主义生态文明重要的价值观、发展观。下列从生物学角度对其进行的有关叙述不正确的是( )

A.利用性引诱剂改变种群的性别比例,可降低害虫的种群密度

B.建立高危动物精子库,有利于保护濒危动物的基因多样性

C.建立某沿海丹顶鶴自然保护区,主要是防止滩涂被破坏

D.沼气池中的沼液、沼渣作为肥料还田,可加速物质的循环利用

12.“稻—萍—鱼”是一种生态农业模式,在该系统中,虽有危害水稻的病菌、害虫和杂草,但鱼的活动可起到除虫、松土和增氧的作用,红萍叶片内的蓝藻固氮可促进红萍和水稻生长;农户还可进行养殖(猪)和沼气生产。关于该生态农业的叙述,错误的是( )

A.水稻和红萍分层分布,能提高光能利用率

B.存在捕食、竞争、寄生、互利共生等种间关系

C.使整个生产过程进入了废物资源化的良性循环

D.实现了能量在系统中的多级循环利用

13.关于如图中生态农业的叙述,正确的是( )

A.该生态系统的结构包括非生物的物质和能量、生产者、消费者和分解者

B.由于食物链延长,能量逐级损耗,系统总能量利用效率降低

C.对作物增施农家肥能提高产量,是因为其促进了该生态系统物质的循环利用

D.食用菌的能量来源于家畜的同化量

14.下列关于实现农业可持续发展的叙述,正确的是( )

A.建立生态农业,延长食物链,降低了系统总能量利用率

B.“桑基鱼塘”农业生态系统可实现能量的多级利用

C.开荒辟地,围湖造田,扩大粮食种植面积

D.使用农药防治病虫害,持续保证粮食稳产

15.“无废弃物农业”是生态工程最早的模式之一。如图是“无废弃物农业”中对有机废弃物进行处理的一种方案。下列有关叙述正确的是( )

A.“无废弃物农业”遵循的主要生态学原理是协调原理

B.施用有机肥能为作物提供更多的营养物质和能量

C.从资源化、无害化角度分析,途径②、③优于④

D.蚯蚓、沼气池中的微生物等分解者能有效地促进系统中能量的循环利用

二、多项选择题:共5题,每题5分,共25分。每题有不止一个选项符合题意。每题全选对者得5分,选对但不全的得3分,错选或不答的得0分。

16.下面是反映人与环境关系的三种模式图,请分析下列对“环境容量”的理解错误的是( )

A.环境容量是指生态系统对人口的承载能力

B.随着生产的发展,环境容量在不断加大

C.人类可以局部地改造环境,从而使人口数量超越环境容量

D.生物圈的稳态是人类生存的前提和人类改造自然的基础

17.我国思想家孟子、庄子等曾提出了“天人合一”的哲学观念,这种观念体现出追求人与自然和谐一致的美好理想。如今,对自然要“取之以时,取之有度”,追求可持续性发展的观念已经深入人心。下列相关叙述正确的是( )

A.对自然“取之以时,取之有度”,有助于生态环境的保护

B.过度捕捞会降低种群的环境容纳量,导致渔业资源匮乏

C.合理确定载畜量可以使能量持续高效地流向对人类最有益的部分

D.生态系统的稳定性和以负反馈调节为基础的自我调节能力密切相关

18.以下关于生态学问题的叙述,错误的是( )

A.我国沿海多次发生赤潮的原因是急剧增加的人口呼吸释放了过多的CO2

B.酸雨产生的原因主要是大量化石燃料燃烧放出SO2

C.为控制水葫芦在我国造成的严重灾害,应直接将其天敌引入我国

D.为保护草场、减少沙化,应该杀死所有危害草原的黄鼠

19.保护珍稀物种时面临的最大问题是栖息地的破碎。人类把大部分陆地用于农业种植,而很多野生动物是无法在农业生态系统中生存的,其栖息地很多都在经历破碎过程或已经破碎成许多很小的板块。下列关于栖息地破碎对白脸猴种群影响的叙述错误的是( )

A.对于一群白脸猴来说,完整的栖息地面积越大,种内竞争越小,个体生存机会越大

B.若白脸猴种群越大,则其越不容易灭绝,是种群越大出生率高的缘故

C.若白脸猴种群小,则其变异类型可能较少,遇到环境变化时容易被淘汰

D.栖息地的破碎会导致基因交流的机会增加

20.某农业生态工程的部分结构如图所示。下列叙述正确的是( )

A.农业生态工程以生态学原理为依据,有利于可持续发展

B.该农业生态工程的核心技术是物质的良性循环技术

C.为提高或恢复土壤肥力,可对农作物进行间种

D.实施秸秆的多途径利用,可提高能量利用率

三、非选择题:共2题,共30分。

21.每年的7月11日被定为“世界人口日”,人口问题越来越受到国际社会的重视。下图表示三种可能的人口增长曲线。请回答下列问题:

1.16世纪以来,世界人口增长表现为图中a曲线,人口剧增带来的严重后果有___________。如果这种现状不能得到有效改善,人口增长趋势终将表现为图中_____________曲线。

2.按生态学原理,世界人口增长应该表现为图中_______曲线,该曲线与a曲线产生差别的原因是___________。若地球环境对人类种群的容纳量(K值)为110亿,则全球人口的最适数量为_____。

3.为缓解人口增长带来的世界性粮食紧张状况,人类可以适当改变膳食结构。若将(草食)动物性与植物性食物的比例由1︰1调整为1︰4,地球可供养的人口数量是原来的_______倍。(能量传递效率按10%计算,结果精确到小数点后两位数字)

4.我国实行计划生育政策,提倡晚婚晚育,优生优育.这一政策能有效地控制人口增长过快的趋势,原因是_______________________________________________________。

22.习近平主席在2020气候雄心峰会宣布:到2030年,中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上,非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右,森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米,风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。为2020年后全球气候治理提出中国方案,同时倡导各国共同应对气候变化。结合材料回答下列问题:

(1)全球性生态环境问题除全球气候变化外,还包括_________。

(2)大气中二氧化碳浓度增加,会导致温室效应,温室效应的主要危害是________,从生态学的角度分析,降碳缓解全球气候变暖,需要各国共同参与的原因是________。请结合实际提出两个降碳的方法:________。

(3)战国时期的孟子和庄子等,曾提出了“天人合一”的哲学观念,今天,可持续发展观念已是针对全球性生态环境等问题形成的新思维,可持续发展观追求的是________。

答案以及解析

1.答案:C

解析:由图可知,环境容纳量是指生态系统在平衡、协调发展的情况下所能供养的最大人口数,A正确;随着生产的发展,造成环境恶化,环境容纳量有下降的趋势,B正确;虽然人类能改造环境,但人口数量要在环境容纳量之内,否则会破坏环境,C错误;生物圈的稳态是人类生存的前提和人类改造自然的基础,否则就会受到自然环境的报复,D正确。

2.答案:B

解析:开荒辟地、围湖造田会使生态系统稳定性降低,因此途径③不符合可持续发展的理念。本题选B。

3.答案:C

解析:人口的过度增长,带来了粮食短缺、环境污染、资源能源危机等一系列的问题,因此我们应该适当地控制人口增长,使人与自然和谐发展;为了解决粮食生产和环保问题,实现农业可持续发展,我们可以发展生态农业,实现物质和能量的多级利用;合理地开发海洋,寻找新的粮食资源;同时还可以利用现代生物技术培育高产作物品种,如袁隆平的高产杂交水稻,大大提高了水稻的产量,①②③⑥正确。开荒辟地,围湖造田会破坏生态环境,多用农药、化肥等会污染环境,影响生态平衡,不利于长期发展,④⑤错误。因此,可行的措施有四项,C正确。

4.答案:C

解析:大气中二氧化碳的增加会通过温室效应影响地球的热平衡;二氧化碳分子能吸收地球的反射热,使地球升温,造成温室效应;20世纪以来,地球大气中二氧化碳浓度增加的主要原因是化石燃料的大量燃烧;地球变暖引起大气环流气团向两极推移,改变全球降雨格局,影响农业生产,使农业生产能力下降。

5.答案:C

解析:题中A、B、C都可减少二氧化硫的排放,减少酸雨的形成,而氟利昂的使用会减少大气圈臭氧,因此减少氟利昂的使用不能减少酸雨的危害。

故选:C。

6.答案:A

解析:大量开垦湿地,发展粮食生产,会破坏生物多样性,A错误;氟氯烃等化合物的大量使用和排放,会造成臭氧层被破坏,B正确;温室效应使全球气候变暖,可减小人类的宜居区域,C正确;酸雨是指含硫和氮的氧化物与大气中的水结合而形成的酸性降水,D正确。

7.答案:C

解析:生物多样性包括遗传(基因)多样性、物种多样性、生态系统多样性,新的物种不断形成体现了物种多样性,其只是生物多样性的一方面,A、B错误;栖息地总量减少和柄息地多样性降低是生物多样性降低的重要原因,C正确;盲目引入外来物种会造成生物入侵,不利于生物多样性的保护,D错误。

8.答案:B

9.答案:D

解析:人类活动往往能影响群落演替,可能还会使群落的物种组成发生变化,进而改变生态系统的食物链或食物网,从而改变生态系统中的能量流动关系,A正确;保护生物多样性最有效的措施是就地保护,建立白然保护区以及风景名胜区等属于就地保护措施,B正确;适时、适量地捕捞海洋鱼类中的成鱼,可以使幼鱼获得更多的资源,对幼鱼的生长发育有利,C正确;生物多样性是生物进化的结果,主要包括基因多样性、物种多样性和生态系统多样性三个层次的内容,在生物多样性形成过程中,既有新物种的形成,也有物种的绝火,D错误。

10.答案:A

解析:A、垃圾分类处理,实现了垃圾资源化和物质的循环利用,能量不能循环利用,A错误;

B、微生物能分解垃圾说明生态系统具有一定的自我调节能力,B正确;

C、垃圾分类处理减轻了环境污染,提高了城市生态系统的稳定性,C正确;

D、垃圾分类处理有利于发展循环经济和实现城市可持续发展,D正确。

故选A。

11.答案:C

12.答案:D

解析:水稻和红萍存在垂直分布,能够提高对光能的利用效率,A正确。“稻—萍—鱼”生态系统中存在的种间关系有:捕食、竞争、寄生、互利共生。捕食:虫吃水稻(或杂草),鱼吃虫;竞争:水稻(或红萍)与杂草竞争;寄生:病菌寄生在水稻上;互利共生:红萍与蓝藻共生,B正确。该生态系统实现废物的循环利用和能量的多级利用,C正确,D错误。

13.答案:C

解析:该生态系统的结构包括非生物的物质和能量、生产者、消费者和分解者以及食物链和食物网;由于食物链延长,能量逐级损耗,但人们对系统总能量利用效率升高;对作物增施农家肥能提高产量,增加土壤的分解者的数量,促进了该生态系统物质的循环利用;食用菌的能量来源于家畜粪屑中的能量。

14.答案:B

解析:A. 建立生态农业,延长食物链,提高系统总能量利用率,A错误;B.“桑基鱼塘”农业生态系统可实现能量的多级利用,B正确;C.应该是退耕还林、还草、还湖,C错误;D.使用农药防治病虫害会破坏环境,D错误。故选:B。

15.答案:C

解析:“物质循环再生”是“无废弃物农业”遵循的主要生态学原理,A正确;施用有机肥能为作物提供更多的营养物质,B正确;对有机废弃物进行②、③的处理,既实现了物质和能量的多级利用,又减少了④处理过程中产生的污染问题,所以从资源化、无害化角度分析,途径②、③优于④,C错误;通过蚯蚓、沼气池中的微生物等分解者的分解作用能有效地促进系统中物质的循环利用,D正确。

16.答案:BC

解析:由图可知,环境容量是指生态系统在平衡、协调发展的情况下所能供养的最大人口数,A正确;综合三个图可知,人口数量总是低于环境容量,即使暂时高于环境容量(图Ⅱ、图Ⅲ),最终还会降下来,B错误;由此可知,环境容量就是指生态系统对人口的承载能力,是一定的,不会扩大,C错误;人类活动要以生态系统的稳态为基础,否则就会受到自然环境的报复,D正确。

17.答案:ACD

18.答案:ACD

解析:引起赤潮的原因是水体污染导致水体中的N、P增,A错误;酸雨产生的原因主要是大量化石燃料燃烧放出SO2,B正确;引进生物不当可能会造成生态入侵,导致生物多样性遭到破坏,C错误;杀死所有危害草原的黄鼠会降低生物多样性,为保护草场应该将有害生物的数量控制在一定范围内,而不是完全消灭,D错误。

19.答案:BD

解析:若完整的栖息地面积较大,则种内竞争较小,个体生存机会增大,A正确;出生率和种群大小并不一定呈正相关,白脸猴种群越大,越不容易灭绝,有可能是大种群中基因多样性较高,若环境发生变化,种群中存在一定数量的能适应环境的个体,B错误、C正确;栖息地的破碎在一定程度上会形成地理隔离,阻碍了基因交流,D错误。

20.答案:ABD

解析:本题考查生态农业。农业生态工程以农业生态系统中物种共生与物质循环再生的原理为依据,有利于可持续发展,A正确;该农业生态工程的核心技术是物质的良性循环技术,B正确;对农作物进行间种可充分利用光能和CO2,与提高或恢复土壤肥力无关,C错误;实施秸秆的多途径利用,如作为家畜的食物或沼气池的有机原料,可提高能量利用率,D正确。

21.答案:1.环境污染(环境破坏、生态破坏)、资源短缺(生物多样性降低、可耕地减少);c

2.b;环境阻力(资源或空间有限);55亿

3.1.96

4.延长世代长度(延长繁衍一代的时间),减少新生儿个体数,降低人口出生率

解析:人口剧增如得不到改善,最终会导致粮食短缺,耕地、煤炭等资源锐减,同时会产生环境污染、生态环境被破坏等严重后果,从而使人的生存阻力增大,生存斗争加剧,使人口增长呈现C曲线所示的情况。根据生态学原理,种群数量在达到环境容纳量K值时,会保持数量相对稳定,种群数量达到K/2 时,种群的增长速率最大,即全球人口的最适数量为55亿;人类 处于食物链的末端,其能量最终来自绿色植物,第3小题中,可设定人所需能量为100单位,膳食结构调整前,所需生产者提供的能量为50÷10%÷50÷10%÷10%,膳食结构调整后,所需生产者提供的能量为20÷10%÷10%+80÷10%,下降为调整前的28/55,因此,地球的承载能力可变为原来的55/28≈1.96(倍)。计划生育可通过降低出生率、延长世代长度来有效控制人口的增长。

22.答案:(1)水资源短缺、臭氧层破坏、酸雨、土地荒漠化、海洋污染和生物多样性锐减等

(2)加快极地冰雪和高山冰川的融化,导致海平面上升,进而对人类和其他许多生物的生存构成威胁;碳循环具有全球性;减少化石燃料的燃烧、增加森林覆盖率、开发利用风能和太阳能等新能源(答出两点即可)

(3)自然、经济、社会的持久而协调的发展

解析:(1)全球性生态环境问题主要包括全球气候变化、水资源短缺、臭氧层破坏、酸雨、土地荒漠化、海洋污染和生物多样性锐减等。

(2)温室效应的主要危害是加快极地冰雪和高山冰川的融化,导致海平面上升,进而对人类和其他许多生物的生存构成威胁。因为碳循环具有全球性,故降碳缓解全球气候变暖,需要各国共同参与。减少化石燃料的燃烧、增加森林覆盖率、开发利用风能和太阳能等新能源是减少二氧化碳含量的主要措施。

(3)可持续发展观念已是针对全球性生态环境等问题形成的新思维,可持续发展的含义是“在不牺牲未来几代人需要的情况下,满足我们这代人的需要”,它追求的是自然、经济、社会的持久而协调的发展。