第6课 北宋的政治练习题(含解析) 期中复习 2021-2022学年下学期河北省各地七年级历史

文档属性

| 名称 | 第6课 北宋的政治练习题(含解析) 期中复习 2021-2022学年下学期河北省各地七年级历史 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 255.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-07 17:57:24 | ||

图片预览

文档简介

2.6北宋的政治练习题

1.(2021·河北·隆化县第二中学七年级期中)宋朝重文轻武政策主要是为了( )

A.分割宰相权力 B.发展科举制度

C.防止武将跋扈 D.提高文人待遇

2.(2021·河北邯郸·七年级期中)宋朝武将受到多方面的牵制,而文臣担任中央和地方要职。这体现的宋朝的政策是( )

A.休养生息政策 B.重武轻文政策 C.重文轻武政策 D.对外开放政策

3.(2021·河北唐山·七年级期中)“秦皇汉武,唐宗宋祖”都是中国历史上有名的皇帝,其中建立北宋的“宋祖”是( )

A.刘备 B.元昊 C.忽必烈 D.赵匡胤

4.(2021·河北秦皇岛·七年级期中)宋真宗亲撰《励学篇》“富家不用买良田,书中自有千钟粟。安居不用架高楼,书中自有黄金屋。娶妻莫恨无良媒,书中自有颜如玉。”反映了宋朝统治者推行的国策是

A.重武轻文 B.重农抑商

C.重视教育 D.重文轻武

5.(2021·河北省成安县第二中学七年级期中)北宋为了把地方财赋收归中央,设置了

A.知州 B.通判 C.转运使 D.宰相

6.(2021·河北邢台·七年级期中)五代以来君主七朝八姓,赵匡胤“黄袍加身”建立北宋后的百余年间,未发生类似的现象。一般认为,北宋政治体例的变革是重要原因,下列各项能全面反映其体例变革的一项是

A.从中央到地方实行财政军分权

B.采用文官取代武将担任地方官

C.降低将官地位,疏远将兵关系

D.削弱相权另设枢密院管理军事

7.(2021·河北唐山·七年级期中)北宋王安石变法的根本目的是

A.提高政府的工作效率 B.摆脱统治危机,实现富国强兵

C.增加政府的财政收入 D.摆脱不良的社会风气

8.(2021·河北保定·七年级期中)960年,后周大将赵匡胤发动兵变,建立北宋。北宋都城是

A.洛阳 B.西安 C.建康 D.开封

9.(2021·河北张家口·七年级期中)下列属于宋太祖赵匡胤强化中央集权措施的是

①陈桥兵变 ②杯酒释兵权 ③削弱相权 ④重文轻武

A.①②③④ B.①②④ C.②③④ D.①③④

10.(2021·河北唐山·七年级期中)宋朝出现“兵不识将,将不识兵”这种怪现象,其主要根由是

A.宋朝的将领缺乏指挥才能

B.宋朝统治者为防止武将专权,定期换防

C.宋朝用文官来带兵打仗

D.宋朝形成了文臣统兵格局

11.(2021·河北张家口·七年级期中)宋朝注重发展文教事业,改革和发展了隋唐以来的科举制,对宋朝社会产生了深远的影响。该影响主要表现在( )

A.发展了商业经济 B.调和了民族关系

C.造就了文治局面 D.活跃了市民生活

12.(2021·河北唐山·七年级期中)宋真宗曾赋《劝学》:“男儿欲遂平生志,六经勤向密前读。”这反映出宋代选拔人才主要依据

A.科举成绩 B.道德表现 C.门第高低 D.血缘亲疏

13.(2021·河北唐山·七年级期中)北宋初年,宋太祖加强中央集权主要吸取哪一历史现象的教训

A.陈桥兵变

B.五代的频繁更替

C.唐未农民起义

D.唐末以来藩镇割据

14.(2021·河北张家口·七年级期中)《中国通史》中记载:“提倡文人政治,严禁武人干政,其目的在痛纠唐末五代武人乱国的弊病。”该材料反映出宋朝的政治特点是

A.藩镇割据

B.宦官专权

C.武将专权

D.重文轻武

15.(2021·河北唐山·七年级期中)著名文化学者王立群这样评价古代一位帝王:“烽火燃,五十年,陈桥驿站披旗冕。披旗冕,定江山,杯酒之间销兵权……还一个,盛世繁华,文煌武烈。”他评价的是

A.秦王嬴政

B.汉高祖刘邦

C.唐太宗李世民

D.宋太祖赵匡胤

16.(2021·河北·七年级期中)北宋宰相赵普曾推出“惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵。则天下自安矣”。下列体现北宋在经济上“制其钱谷”措施的是( )

A.将调兵权与统兵权分离

B.采用分化事权的办法,削弱相权

C.设通判监督知州,以分知州的权利

D.设置转运使,收回地方财赋权

17.(2021·河北沧州·七年级期中)北宋建立后,在政治、经济、军事各方面加强了中央集权。有关北宋初期加强中央集权的表述错误的是( )

A.暗示石守信等统军大将交出兵权

B.加强中央集权的措施导致“重文轻武”抗辽不力

C.派武将担任地方长官,并设置通判和转运使

D.加强中央集权的措施有利于政权的稳固和社会的安定

18.(2021·河北邢台·七年级期中)朱熹说:“本朝鉴五代藩镇之弊,遂尽夺藩镇之权,兵也收了,财也收了,赏罚刑政一切收了。”这段话说明宋朝

A.中央集权得到进一步加强

B.地方政府进一步收回财权

C.分化事权,削弱相权

D.兵不识将,将不识兵

19.(2021·河北石家庄·七年级期中)960年正月的一天,北周的边境传来敌情,宋州归德军节度使奉命出征,不料半路却出现意外,士兵在陈桥驿把黄袍加在他的身上,拥他做了皇帝,以“宋”为政权名称,这就是黄袍加身,这里的“他”是指( )

A.李世民 B.赵匡胤 C.赵构 D.李渊

20.(2021·河北保定·七年级期中)下列关于宋朝宰相制度的表述,不正确的是

A.宰相不止一人 B.设置若干副宰相

C.设置多重机构,分割宰相的大权 D.三年一换制度

21.(2021·河北邯郸·七年级期中)《百家姓》是我国流传极广、影响极深的一本启蒙读物,据考证,该书前几个姓氏的排列很有讲究,“赵”是一个朝代国君的姓,理应为首。请说出这是哪个朝代( )

A.唐朝 B.宋朝 C.元朝 D.明朝

22.(2021·河北唐山·七年级期中)有一位同学写了许多有关中国历史上著名的帝王对联,下列哪一对联是描写宋太祖的

A.开明君主吸隋训,贞观之治创唐荣 B.陈桥兵变成君主,限制武功向文治

C.调整政策呈开元,沉湎酒色误社稷 D.武周政治得发展,无字之碑任后评

23.(2021·河北秦皇岛·七年级期中)北宋政权建立的方式是通过( )

A.农民起义夺权 B.大将发动兵变 C.外戚夺取政权 D.少数民族入主中原

24.(2021·河北张家口·七年级期中)北宋王安石变法涉及经济、军事、教育领域,下列措施属于经济方面的是( )

①方田均税法 ②募役法 ③保甲法

A.①②③ B.②③ C.①② D.①③

25.(2021·河北张家口·七年级期中)宋朝在军事上有一项政策规定:“各路禁军每三年要换 一 次驻地,禁军将领也要每三年更换一次。”这项政策制定的目的是

A.减轻驻军对地方的骚扰 B.提升军队的战斗力

C.扭转尚武轻文的风气 D.保证对地方的绝对控制

26.(2021·河北唐山·七年级期中)宋朝注重发展文教事业,改革和发展了科举制。这有利于

①营造浓厚的读书氛围②加强国防建设

③促进社会文化素养的提高④造就科技发达的局面

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

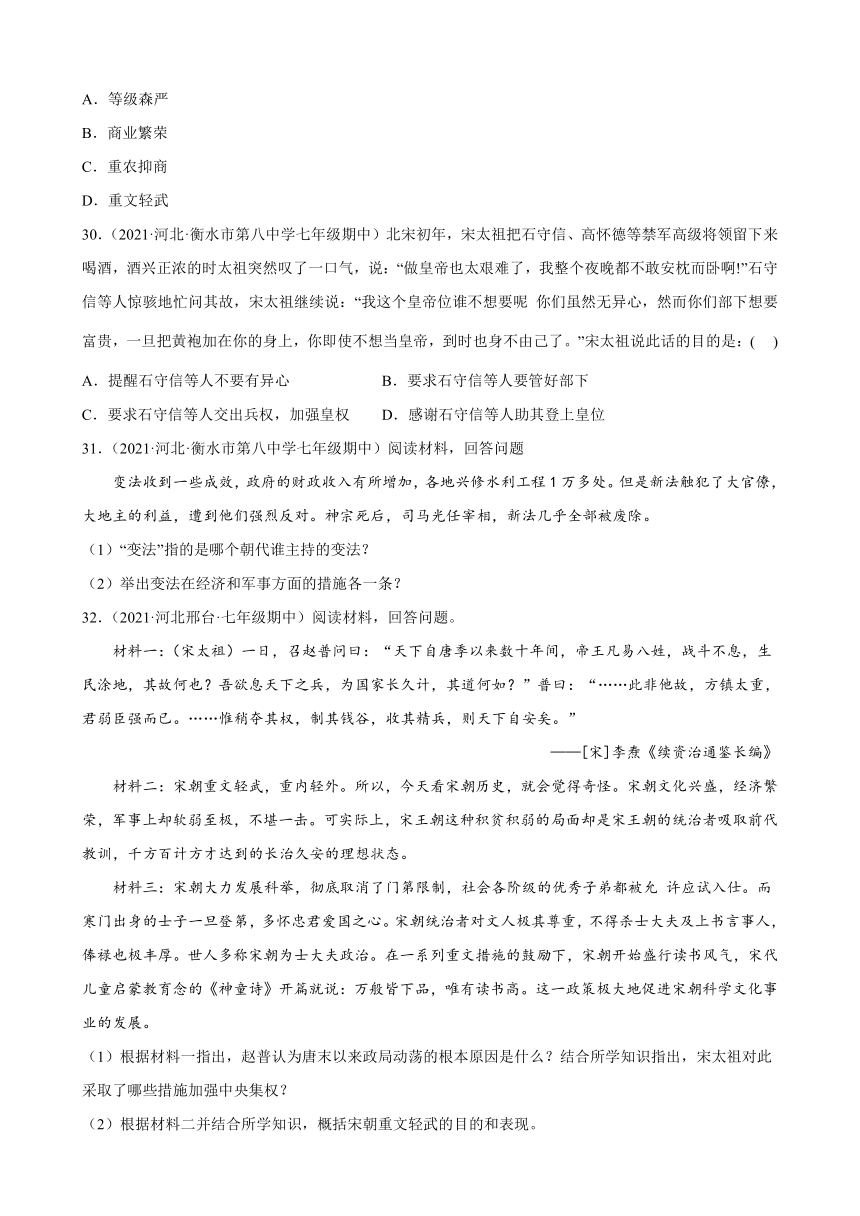

27.(2021·河北邯郸·七年级期中)下表是宋太祖采取的一些措施,其共同作用是

A.促进了中外文化交流 B.强化了中央集权

C.镇压了黄巢起义 D.笼络了周边少数民族

28.(2021·河北唐山·七年级期中)宋代文学的政治取向和道德取向,来源于宋代士人独有政治使命感和道德感,这成为宋代士人特有的风范。这很大程度上是因为宋代科举制的变化。下列关于宋代科举制说法正确的有

①宋初大幅度增加了科举取士名额 ②进士不仅授官从优,而且升迁迅速

③促进了整个社会文化素养的提高 ④促进了宋代海外贸易的繁荣

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

29.(2021·河北石家庄·七年级期中)宋朝儿童念的《神童诗》,一开头就是“天子重英豪,文章教尔曹;万般皆下品,唯有读书高”。当时民间还流行着这样的俗话“做人莫做军,做铁莫做针”。材料主要表明,宋朝

A.等级森严

B.商业繁荣

C.重农抑商

D.重文轻武

30.(2021·河北·衡水市第八中学七年级期中)北宋初年,宋太祖把石守信、高怀德等禁军高级将领留下来喝酒,酒兴正浓的时太祖突然叹了一口气,说:“做皇帝也太艰难了,我整个夜晚都不敢安枕而卧啊!”石守信等人惊骇地忙问其故,宋太祖继续说:“我这个皇帝位谁不想要呢 你们虽然无异心,然而你们部下想要富贵,一旦把黄袍加在你的身上,你即使不想当皇帝,到时也身不由己了。”宋太祖说此话的目的是:( )

A.提醒石守信等人不要有异心 B.要求石守信等人要管好部下

C.要求石守信等人交出兵权,加强皇权 D.感谢石守信等人助其登上皇位

31.(2021·河北·衡水市第八中学七年级期中)阅读材料,回答问题

变法收到一些成效,政府的财政收入有所增加,各地兴修水利工程1万多处。但是新法触犯了大官僚,大地主的利益,遭到他们强烈反对。神宗死后,司马光任宰相,新法几乎全部被废除。

(1)“变法”指的是哪个朝代谁主持的变法?

(2)举出变法在经济和军事方面的措施各一条?

32.(2021·河北邢台·七年级期中)阅读材料,回答问题。

材料一:(宋太祖)一日,召赵普问曰:“天下自唐季以来数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂地,其故何也?吾欲息天下之兵,为国家长久计,其道何如?”普曰:“……此非他故,方镇太重,君弱臣强而已。……惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

——[宋]李焘《续资治通鉴长编》

材料二:宋朝重文轻武,重内轻外。所以,今天看宋朝历史,就会觉得奇怪。宋朝文化兴盛,经济繁荣,军事上却软弱至极,不堪一击。可实际上,宋王朝这种积贫积弱的局面却是宋王朝的统治者吸取前代教训,千方百计方才达到的长治久安的理想状态。

材料三:宋朝大力发展科举,彻底取消了门第限制,社会各阶级的优秀子弟都被允 许应试入仕。而寒门出身的士子一旦登第,多怀忠君爱国之心。宋朝统治者对文人极其尊重,不得杀士大夫及上书言事人,俸禄也极丰厚。世人多称宋朝为士大夫政治。在一系列重文措施的鼓励下,宋朝开始盛行读书风气,宋代儿童启蒙教育念的《神童诗》开篇就说:万般皆下品,唯有读书高。这一政策极大地促进宋朝科学文化事业的发展。

(1)根据材料一指出,赵普认为唐末以来政局动荡的根本原因是什么?结合所学知识指出,宋太祖对此采取了哪些措施加强中央集权?

(2)根据材料二并结合所学知识,概括宋朝重文轻武的目的和表现。

(3)根据材料二、材料三并结合所学知识,谈谈你对宋代重文轻武政策的评价。

33.(2021·河北邯郸·七年级期中)阅读材料,回答问题。

材料一由于大兴科举、对文官的笼络政策,导致官员多贪恋权位,官僚机构庞大而臃肿。为了防止武将专权,对武将频繁调动,使得兵将不相习,兵士虽 多但不精,对外作战时处于不利地位。由于土地兼并现象严重,大批农民丧失土地。兼之富豪隐瞒土地,导致财政收入锐减,出现了立国以来少有的财政赤字,“百年之积,惟存空簿”。连年战事和频繁的自然灾害,百姓苦难,各地怨声不断。农民由于没有生路,纷纷揭竿而起。

——《历史上重大改革回眸》

材料二下表是王安石变法的部分内容。

材料三变法触动了大地主大官僚阶级的利益,遭到他们的强烈反对,司马光曾经多次上书皇帝取消新法。同时改革的最主要支持者宋神宗在关键时刻发生了动摇,宋神宗死后司马光出任宰相,彻底废除新法。

(1)根据材料一,概括王安石变法的主要原因。

(2)根据材料二的图表内容,分别写出A处变法措施的名称。

(3)根据材料三,指出变法失败的原因。

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【解析】

根据题干并结合所学知识可知,宋朝实行重文轻武的政策的目的是防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现。宋朝实行重文轻武的政策的具体表现是宋太祖有意重用文官掌握军政大权,后继的宋太宗继续抑制武将,提升文官的政策,使文臣统兵的格局逐渐形成,选项C符合题意;分割宰相权力为加强中央集权的措施,选项A不符合题意;发展科举制度属于重文轻武实行的政策,选项B不符合题意;提高文人待遇,属于重文轻武实行的政策,选项D不符合题意。故选C。

2.C

【解析】

依据所学知识可知,为了防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现,宋太祖实行重文轻武政策,当时的文官担任中央和地方的要职,甚至主持军务,地位和待遇高于武将。武将受到多方面的牵制,带兵打仗要按照朝廷授予的“阵图”行军布阵,这严重束缚了统军的指挥权。故C符合题意;A项休养生息政策主要是西汉统治者实行的措施;B项重武轻文政策说法错误;D项对外开放政策主要是唐朝时期实行的政策。由此分析ABD不合题意,故此题选C。

3.D

【解析】

依据题干毛泽东诗词中“秦皇汉武,唐宗宋祖”中宋祖指的是宋太祖赵匡胤。960年,后周大将赵匡胤在陈桥驿发动兵变,建立宋朝,取代后周,以开封为东京,作为都城,史称北宋,赵匡胤就是宋太祖。D项符合题意;刘备是三国时期蜀国的君主。A项不合题意;11世纪前期,西北地区的党项族崛起,党项族首领元昊称大夏国皇帝,都城在兴庆,史称西夏。B项不合题意;元世祖忽必烈是一位蒙古族的杰出首领,于公元1271年定国号为元,次年定都大都。C项不合题意。由此可知ABC三项不合题意,故选择D。

4.D

【解析】

根据题干材料中的关键信息“书中自有……书中自有……书中自有……”结合所学知识可知,宋朝开国后实行重文轻武的国策,士人受到社会的普遍尊重。相当部分官员来自科举考试,宋朝规定商人及其子弟可以入学读书,也可参加科举考试;各级官员俸禄丰厚,生活十分优裕。因此,题干材料反映了宋朝统治者推行的国策是重文轻武,故选D。

5.C

【解析】

根据所学知识可知,北宋为了把地方财赋收归中央,设置了转运使,宋太祖下令取消节度使收税的权力,税收由中央掌控,后来又在地方设置转运使,把地方财赋收归中央,C符合题意;宋以朝臣充任各州长官,称“权知某军州事”简称知州,A不符合题意;通判在州府的长官下掌管粮运、家田、水利和诉讼等事项,对州府的长官有监察的责任,B不符合题意;宰相是对中国古代君主之下的最高行政长官的通称或俗称,并非具体的官名,D不符合题意;所以ABD不符合题意;故选择C。

6.A

【解析】

依据所学可知,北宋巩固政权的措施有:解除禁军将领的兵权,控制对军队的调动,使禁军将领有握兵之重而无发兵之权;经常调换将领,定期换防;在中央,采取分化事权的办法,削弱相权;设立多重机构,分割宰相的军政、财政大权;在地方,派文臣担任各地州县的长官并频繁调动,三年一换;在各州府设置通判,以分知州的权力;经济上:取消节度使收税的权力,后来又在地方设置转运使,把地方财赋收归中央;通过以上措施,宋朝把中央集权强化到前所未有的程度,皇权大大加强。故A符合题意;BCD包括不全面,不合题意。故此题选A。

7.B

【解析】

依据所学知识,北宋中期面临着积贫积弱的局面,为此,宋神宗任用王安石主持变法,希望通过变法摆脱统治危机,实现富国强兵,B项正确;提高政府工作效率、增加政府财政收入、摆脱不良社会风气,并不是变法的根本目的,根本目的应从统治者的角度考虑,是为了维护统治的需要,排除ACD项。故选B项。

8.D

【解析】

依据所学可知,960年,后周大将赵匡胤在陈桥驿发动兵变,建立宋朝,取代后周,以开封为东京,作为都城,史称北宋,赵匡胤就是宋太祖。北宋建立后,陆续消灭各地的割据势力,统一了中原和南方的广大地区,结束了五代十国分裂局面,所以D项符合题意;A项是东汉、曹魏、西晋的都城,排除;B项是隋唐的都城,排除;C项是东晋和南朝的都城,排除。故选D。

9.C

【解析】

据所学知,赵匡胤强化中央集权措施有杯酒释兵权,解除了领兵将领的兵权,削弱相权,重文轻武,派文臣做地方官,设通判分散知州权力,设转运史,将地方财政收归中央等,②③④符合题意;①陈桥兵变与强化中央集权无关,排除。所以C符合题意,ABD排除。故选择C。

10.B

【解析】

根据所学知识可知,宋朝统治者深知五代以来大将专权的积弊,为了防止武将专权,巩固统治,经常调换军队将领,定期换防,割断将领与士兵和地方的联系,因此出现了兵不识将,将不识兵的局面,故B选项符合题意;宋朝出现兵不识将,将不识兵是出于宋朝规定军队定期换防,将领只有统兵权没有调兵权的结果,并不是因为将领缺乏指挥才能,故A选项不符合题意;宋朝用文官带兵打仗是出于重文轻武政策,影响了军队战斗力,但文官统兵与题中兵不识将,将不识兵的局面没有直接关系,故C选项不符合题意;宋朝形成了文臣统兵的格局导致了文官地位上升和武官地位的下降,重文轻武的政策杜绝了武将跋扈和兵变政移情况发生,但与题中兵不识将,将不识兵的局面没有直接关系,故D选项不符合题意;所以ACD不符合题意,故选择B。

11.C

【解析】

据所学知识可知,宋朝大幅度增加科举取士名额,提高进士地位,进士不仅授官从优,而且升迁迅速,科举制度的发展,对宋代社会产生了深远影响,在全国范围营造了浓厚的读书风气,也促进整个社会文化素养的提高,造就了宋朝科技发达、文化昌盛、人才辈出的文治局面,故C符合题意;打破坊市界限有利于发展商业经济,故A不符合题意;北宋和各民族政权的和议有利于民族关系的发展,故B不符合题意;北宋夜市的出现,活跃了市民生活,故D不符合题意。故选C。

12.A

【解析】

材料的意思是男人如果想实现生平最大的志向,就得勤快地抱着六经在窗前读。由此可知,宋代选拔人才的主要依据是科举成绩。A正确;科举采用分科考试选拔人才的方式,以才能作为选拔的标准,因此BCD错误。综上故选A。

13.D

【解析】

依据所学知识可知,北宋初年,宋太祖为了加强中央集权,主要吸取了唐末以来藩镇割据的教训。陈桥兵变是宋太祖夺取政权采取的方式,BC项与题意不符。所以D项符合题意,故选D。

14.D

【解析】

结合所学和材料可知,五代十国史历史的演变是各地方军事力量较量的结果,北宋统治者为了避免历史的重演,吸取唐末武将藩镇割据的教训,因此改变统治策略,削弱武将对军队的调度指挥权。重用文官,体现出重文轻武政策。所以D符合题意,ABC不符合题意,故选择D。

15.D

【解析】

根据“陈桥驿站披旒冕”“杯酒之间削兵权”结合所学知识可知,960年,后周大将赵匡胤在“陈桥兵变”中被拥立为帝,建立北宋,赵匡胤就是宋太祖,之后赵匡胤积极加强中央集权,采取“杯酒释兵权”,解除统兵大将的兵权。D符合题意,ABC不符合题意,故选择D。

16.D

【解析】

根据材料“惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵。则天下自安矣”,所学知识可知:为加强中央集权,宋太祖下令取消节度使收税的权利,除各州留一部分用作地方的必要支出外,其余一切税收由中央掌控。后来又陆续在地方设置转运使,把地方财赋收归中央。D项正确;将调兵权与统兵权分离是军事方面的措施,排除A项;宋太祖为防止宰相权力过大,采用分化事权的办法,削弱相权,排除B项;宋太祖为加强对地方的控制,设通判监督知州,以分知州的权利,排除C项。故选D项。

17.C

【解析】

结合所学知识可知,为防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现,宋太祖有意重用文臣掌握军政大权。后继的宋太宗继续采取抑制武将、提升文官地位的政策,使文臣统兵的格局逐渐形成。当时的文官担任中央和地方的要职,甚至主持军务,地位和待遇高于武将。因此北宋初期加强中央集权的表述错误的是“派武将担任地方长官”。选项C符合题意;选项ABD符合北宋初期加强中央集权的史实,但是不符合题意。故选C。

18.A

【解析】

根据题干材料结合所学知识,为加强军权,宋太祖采取经常调换军队将领,定期换防,割断将领与士兵和地方的联系,使兵不识将,将不专兵(兵也收了)。为加强皇权,采取分化事权的办法,削弱相权(赏罚刑政一切收了)。为加强财权,北宋政府在地方设置转运使,把地方财赋收归中央(财也收了)。总之,宋太祖采取了一系列措施,使中央集权得到进一步加强,A项符合题意;由此可知,BCD三项表述的不全面;故选A。

19.B

【解析】

结合所学知识可知,960年,后周大将赵匡胤在陈桥驿发动兵变,手下的将士把一件黄袍披在他身上,高呼“万岁”,他建立了宋朝,取代后周,以开封为东京,作为都城,史称北宋。赵匡胤就是宋太祖。因此黄袍加身是赵匡胤,故B符合题意;唐太宗李世民是唐高祖李渊和窦皇后的次子,唐朝第二位皇帝,杰出的政治家、战略家、军事家、诗人。故A不符合题意;赵构的生活时间是公元1107年—1187年,是宋朝第十位皇帝,与题干时间不符,故C不符合题意;唐高祖李渊是唐朝开国皇帝。故D不符合题意;故选B。

20.D

【解析】

依据所学可知,北宋建立后,宋太祖为防止宰相权力过大,采取分化事权的办法,削弱相权。宋朝的宰相往往不止一人,在宰相之下又设立相当于副宰相的若干人,与宰相共同议政。还设立多重机构,分割宰相的军权、财政大权。而三年一换制度是为了防止知州的权力过大,所以关于宋朝宰相制度的表述,不正确的是D,D项符合题意;综上所述ABC三项均不符合题意,排除。故选D。

21.B

【解析】

依据所学可知,960年后周大将赵匡胤在陈桥驿发动兵变,黄袍加身称皇帝,建立北宋,定都开封,赵匡胤就是宋太祖,故B符合题意;李渊建立唐朝,故A不合题意;元朝建立元朝,故C不合题意;朱元璋建立明朝,故D不合题意。故此题选B。

抓住题干关键词““赵”是一个朝代国君的姓”是解题的关键,960年后周大将赵匡胤在陈桥驿发动兵变,黄袍加身称皇帝,建立北宋,定都开封,赵匡胤就是宋太祖。

22.B

【解析】

依据所学知识可知,“陈桥兵变成君主,限制武功”描述的是宋太祖赵匡胤,B符合题意;“开明君主吸隋训,贞观之治创唐荣”描述的是唐太宗,A不符合题意;“向文治调整政策呈开元,沉湎酒色误社稷”描述的是唐玄宗,C不符合题意;“武周政治得发展,无字之碑任后评”描述的是武则天,D不符合题意;故选B。

23.B

【解析】

根据所学知识,960年,后周大将赵匡胤在陈桥驿发动兵变,他的部下拥立他当皇帝,赵匡胤随即回师夺取后周政权,改国号为宋,以开封为东京,作为都城,史称北宋,赵匡胤就是宋太祖,故北宋政权建立的方式是通过大将发动兵变,B项正确;建立北宋的赵匡胤是后周大将,不是农民,排除A项;建立北宋的赵匡胤是后周大将,不是外戚,排除C项;建立北宋的赵匡胤是汉族,不是少数民族,排除D项。故选B项。

24.C

【解析】

依据所学可知,北宋宋神宗时,针对当时“积贫积弱”的社会现实,以富国强兵为目的,进行了王安石变法。其中经济方面的措施有青苗法、募役法、方田均税法、农田水利法等,所以属于经济方面的是①②,C项符合题意;而③保甲法属于军事方面的措施,排除。综上所述ABD三项均不符合题意,排除。故选C。

25.D

【解析】

材料“各路禁军每三年要换 一 次驻地,禁军将领也要每三年更换一次”是对更戍法的描述,主要是为了加强对地方的控制,D项正确;材料与驻军对地方的骚扰无关,A项排除;频繁的更换将领不利于军队战斗力的提升,B项排除;宋朝的治国政策是重文轻武,C项排除。故选D。

26.C

【解析】

宋朝注重发展文教事业,改革和发展了科举制,这营造了浓厚的读书氛围,促进了社会文化素养的提高,造就了科技发达的局面,故①③④正确;这不利于加强国防建设,故②错误。所以C项符合题意,排除ABD错误。

27.B

【解析】

从材料中的措施可以得出,解除禁军高级将领兵权、文臣担任州县长官等一系列措施的目的都在于从各个方面削弱地方的权力,加强中央集权,故B项正确;材料只涉及到内部,并没有对外,排除A项;黄巢起义是唐末时期的,与宋代的建立没有直接的关系,排除C项;材料中的措施并没有涉及到少数民族,排除D项。故选B。

28.A

【解析】

依据所学可知,宋朝注重发展文教事业,改革和发展了科举制。宋初大幅度增加了科举取士名额,提高进士地位,进士不仅授官从优,而且升迁迅速。科举制度的发展,对宋代社会产生了深远影响,在全国范围内营造了浓厚的读书风气,促进了整个社会文化素养的提高,造就了宋朝科技发达,文化昌盛、人才辈出的局面,因此关于宋代科举制说法正确的有①②③,故A项正确;④促进了宋代海外贸易的繁荣与科举制无关,排除B、C、D项。故选A项。

29.D

【解析】

依据材料“万般皆下品,唯有读书高”,大致意思是所有行业都是低贱的,只有读书入仕才是正途。即读书的行为高于一切。反映了宋朝重文,重读书;“做人莫做军,做铁莫做针”的意思是好男儿不当兵,好铁不做针。反映当时人们重文轻武,不以从军为荣。D项符合题意。由此可知ABC三项不合题意,故选择D。

点睛:材料“宋朝”是时间提示,理解“万般皆下品,唯有读书高”“做人莫做军,做铁莫做针”的意思是解题的关键,说明宋朝比较重视读书,不做军人,结合所学,宋朝为了防止唐末以来武装专横跋扈的弊端重现,实行重文轻武的政策。由此可确定答案。

30.C

【解析】

阅读题文所给提示信息:杯酒释兵权的故事。要求选出宋太祖说此话目的的正确选项,根据所学知识,北宋建立后,为加强皇权,剥夺朝中大将的军权,宋太祖导演了“杯酒释兵权”的故事。选项中C符合题意,故选C。

31.(1)宋朝,王安石

(2)经济:青苗法、农田水利法、方田均税法等、军事:保甲法等

【解析】

(1)根据材料“变法收到一些成效,政府的财政收入有所增加,各地兴修水利工程1万多处”“神宗死后,司马光任宰相,新法几乎全部被废除。”结合所学可知1069年宋神宗任用王安石实行变法。王安石变法涉及经济、军事等方面,经济方面变法有募役法、方田均税法、农田水利法。因此“变法”是宋朝王安石变法。

(2)根据所学可知王安石变法涉及经济、军事、教育等方面,经济方面变法有青苗法、方田均税法、农田水利法(答出一条即可),军事方面有保甲法等。

32.(1)地方藩镇(节度使)势力太强,导致君弱臣强 ,中央受制于地方。收夺地方的权力(夺其权),控制地方财政(制其钱谷),限制地方军事实力(收其精兵)。

(2)防止武将对中央集权造成威胁;当时的文官担任中央和地方的要职,甚至主持军务,地位和待遇高于武将。

(3)积极影响:宋朝的重文轻武政策 ,扭转了五代十国时期尚武轻文的风气 ,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生 ,有利于政权的稳固和社会的安定。消极影响:文臣不熟悉军务,将不专兵,兵无常帅 ,导致军队的战斗力减弱;政治机构重叠,相互牵制,人浮于事,使办事效率下降,增加了朝廷的财政支出。

【解析】

(1)根据材料一“…………此非他故,方镇太重,君弱臣强而已。……”,并结合所学可知,赵普认为唐末以来政局动荡的根本原因是地方藩镇(节度使)势力太强,导致君弱臣强 ,中央受制于地方。根据材料一“……惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣”,并结合所学可知,,宋太祖对此采取的加强中央集权措施有:收夺地方的权力(夺其权),控制地方财政(制其钱谷),限制地方军事实力(收其精兵)。

(2)根据材料二并结合所学可知,宋朝重文轻武的目的是防止武将对中央集权造成威胁。根据材料二并结合所学可知,宋朝重文轻武的表现有:当时的文官担任中央和地方的要职,甚至主持军务,地位和待遇高于武将。

(3)根据材料二“……宋朝文化兴盛,经济繁荣……”和材料三“……宋朝大力发展科举,彻底取消了门第限制……宋朝开始盛行读书风气……这一政策极大地促进宋朝科学文化事业的发展”并结合所学知识,从宋朝的重文轻武政策 ,扭转了五代十国时期尚武轻文的风气 ,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生 ,有利于政权的稳固和社会的安定,促进了宋朝文化兴盛,经济繁荣等方面分析宋代重文轻武政策的积极影响;根据材料二“……宋王朝这种积贫积弱的局面却是宋王朝的统治者吸取前代教训,千方百计方才达到的长治久安的理想状态”和根据材料三“……宋朝统治者对文人极其尊重,不得杀士大夫及上书言事人,俸禄也极丰厚……”,并结合所学知识,从文臣不熟悉军务,将不专兵,兵无常帅,导致军队的战斗力减弱;政治机构重叠,相互牵制,人浮于事,使办事效率下降,增加了朝廷的财政支出等方面分析宋代重文轻武政策的消极影响。

33.(1)官僚机构庞大而臃肿;对外作战时处于不利地位;土地兼并现象严重;财政收入锐减;农民起义。

(2)农田水利法。

(3)变法触动了大地主大官僚阶级的利益,遭到他们的强烈反对;宋神宗的动摇。

【解析】

(1)根据“由于大兴科举、对文官的笼络政策,导致官员多贪恋权位,官僚机构庞大而臃肿”可得出是因为官僚机构庞大而臃肿;根据“为了防止武将专权,对武将频繁调动,使得兵将不相习,兵士虽 多但不精,对外作战时处于不利地位”可得出因为对外作战时处于不利地位;根据“由于土地兼并现象严重,大批农民丧失土地”可概括得出是土地兼并现象严重;根据“兼之富豪隐瞒土地,导致财政收入锐减”可得出是因为财政收入锐减;根据“农民由于没有生路,纷纷揭竿而起。”可得出农民起义。

(2)根据表格中“兴修水利,费用由当地住户……”可以得出是农田水利法。

(3)根据“变法触动了大地主大官僚阶级的利益,遭到他们的强烈反对”可得出变法触动了大地主大官僚阶级的利益,遭到他们的强烈反对;根据“同时改革的最主要支持者宋神宗在关键时刻发生了动摇”可得出宋神宗的动摇。

答案第1页,共2页

1.(2021·河北·隆化县第二中学七年级期中)宋朝重文轻武政策主要是为了( )

A.分割宰相权力 B.发展科举制度

C.防止武将跋扈 D.提高文人待遇

2.(2021·河北邯郸·七年级期中)宋朝武将受到多方面的牵制,而文臣担任中央和地方要职。这体现的宋朝的政策是( )

A.休养生息政策 B.重武轻文政策 C.重文轻武政策 D.对外开放政策

3.(2021·河北唐山·七年级期中)“秦皇汉武,唐宗宋祖”都是中国历史上有名的皇帝,其中建立北宋的“宋祖”是( )

A.刘备 B.元昊 C.忽必烈 D.赵匡胤

4.(2021·河北秦皇岛·七年级期中)宋真宗亲撰《励学篇》“富家不用买良田,书中自有千钟粟。安居不用架高楼,书中自有黄金屋。娶妻莫恨无良媒,书中自有颜如玉。”反映了宋朝统治者推行的国策是

A.重武轻文 B.重农抑商

C.重视教育 D.重文轻武

5.(2021·河北省成安县第二中学七年级期中)北宋为了把地方财赋收归中央,设置了

A.知州 B.通判 C.转运使 D.宰相

6.(2021·河北邢台·七年级期中)五代以来君主七朝八姓,赵匡胤“黄袍加身”建立北宋后的百余年间,未发生类似的现象。一般认为,北宋政治体例的变革是重要原因,下列各项能全面反映其体例变革的一项是

A.从中央到地方实行财政军分权

B.采用文官取代武将担任地方官

C.降低将官地位,疏远将兵关系

D.削弱相权另设枢密院管理军事

7.(2021·河北唐山·七年级期中)北宋王安石变法的根本目的是

A.提高政府的工作效率 B.摆脱统治危机,实现富国强兵

C.增加政府的财政收入 D.摆脱不良的社会风气

8.(2021·河北保定·七年级期中)960年,后周大将赵匡胤发动兵变,建立北宋。北宋都城是

A.洛阳 B.西安 C.建康 D.开封

9.(2021·河北张家口·七年级期中)下列属于宋太祖赵匡胤强化中央集权措施的是

①陈桥兵变 ②杯酒释兵权 ③削弱相权 ④重文轻武

A.①②③④ B.①②④ C.②③④ D.①③④

10.(2021·河北唐山·七年级期中)宋朝出现“兵不识将,将不识兵”这种怪现象,其主要根由是

A.宋朝的将领缺乏指挥才能

B.宋朝统治者为防止武将专权,定期换防

C.宋朝用文官来带兵打仗

D.宋朝形成了文臣统兵格局

11.(2021·河北张家口·七年级期中)宋朝注重发展文教事业,改革和发展了隋唐以来的科举制,对宋朝社会产生了深远的影响。该影响主要表现在( )

A.发展了商业经济 B.调和了民族关系

C.造就了文治局面 D.活跃了市民生活

12.(2021·河北唐山·七年级期中)宋真宗曾赋《劝学》:“男儿欲遂平生志,六经勤向密前读。”这反映出宋代选拔人才主要依据

A.科举成绩 B.道德表现 C.门第高低 D.血缘亲疏

13.(2021·河北唐山·七年级期中)北宋初年,宋太祖加强中央集权主要吸取哪一历史现象的教训

A.陈桥兵变

B.五代的频繁更替

C.唐未农民起义

D.唐末以来藩镇割据

14.(2021·河北张家口·七年级期中)《中国通史》中记载:“提倡文人政治,严禁武人干政,其目的在痛纠唐末五代武人乱国的弊病。”该材料反映出宋朝的政治特点是

A.藩镇割据

B.宦官专权

C.武将专权

D.重文轻武

15.(2021·河北唐山·七年级期中)著名文化学者王立群这样评价古代一位帝王:“烽火燃,五十年,陈桥驿站披旗冕。披旗冕,定江山,杯酒之间销兵权……还一个,盛世繁华,文煌武烈。”他评价的是

A.秦王嬴政

B.汉高祖刘邦

C.唐太宗李世民

D.宋太祖赵匡胤

16.(2021·河北·七年级期中)北宋宰相赵普曾推出“惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵。则天下自安矣”。下列体现北宋在经济上“制其钱谷”措施的是( )

A.将调兵权与统兵权分离

B.采用分化事权的办法,削弱相权

C.设通判监督知州,以分知州的权利

D.设置转运使,收回地方财赋权

17.(2021·河北沧州·七年级期中)北宋建立后,在政治、经济、军事各方面加强了中央集权。有关北宋初期加强中央集权的表述错误的是( )

A.暗示石守信等统军大将交出兵权

B.加强中央集权的措施导致“重文轻武”抗辽不力

C.派武将担任地方长官,并设置通判和转运使

D.加强中央集权的措施有利于政权的稳固和社会的安定

18.(2021·河北邢台·七年级期中)朱熹说:“本朝鉴五代藩镇之弊,遂尽夺藩镇之权,兵也收了,财也收了,赏罚刑政一切收了。”这段话说明宋朝

A.中央集权得到进一步加强

B.地方政府进一步收回财权

C.分化事权,削弱相权

D.兵不识将,将不识兵

19.(2021·河北石家庄·七年级期中)960年正月的一天,北周的边境传来敌情,宋州归德军节度使奉命出征,不料半路却出现意外,士兵在陈桥驿把黄袍加在他的身上,拥他做了皇帝,以“宋”为政权名称,这就是黄袍加身,这里的“他”是指( )

A.李世民 B.赵匡胤 C.赵构 D.李渊

20.(2021·河北保定·七年级期中)下列关于宋朝宰相制度的表述,不正确的是

A.宰相不止一人 B.设置若干副宰相

C.设置多重机构,分割宰相的大权 D.三年一换制度

21.(2021·河北邯郸·七年级期中)《百家姓》是我国流传极广、影响极深的一本启蒙读物,据考证,该书前几个姓氏的排列很有讲究,“赵”是一个朝代国君的姓,理应为首。请说出这是哪个朝代( )

A.唐朝 B.宋朝 C.元朝 D.明朝

22.(2021·河北唐山·七年级期中)有一位同学写了许多有关中国历史上著名的帝王对联,下列哪一对联是描写宋太祖的

A.开明君主吸隋训,贞观之治创唐荣 B.陈桥兵变成君主,限制武功向文治

C.调整政策呈开元,沉湎酒色误社稷 D.武周政治得发展,无字之碑任后评

23.(2021·河北秦皇岛·七年级期中)北宋政权建立的方式是通过( )

A.农民起义夺权 B.大将发动兵变 C.外戚夺取政权 D.少数民族入主中原

24.(2021·河北张家口·七年级期中)北宋王安石变法涉及经济、军事、教育领域,下列措施属于经济方面的是( )

①方田均税法 ②募役法 ③保甲法

A.①②③ B.②③ C.①② D.①③

25.(2021·河北张家口·七年级期中)宋朝在军事上有一项政策规定:“各路禁军每三年要换 一 次驻地,禁军将领也要每三年更换一次。”这项政策制定的目的是

A.减轻驻军对地方的骚扰 B.提升军队的战斗力

C.扭转尚武轻文的风气 D.保证对地方的绝对控制

26.(2021·河北唐山·七年级期中)宋朝注重发展文教事业,改革和发展了科举制。这有利于

①营造浓厚的读书氛围②加强国防建设

③促进社会文化素养的提高④造就科技发达的局面

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

27.(2021·河北邯郸·七年级期中)下表是宋太祖采取的一些措施,其共同作用是

A.促进了中外文化交流 B.强化了中央集权

C.镇压了黄巢起义 D.笼络了周边少数民族

28.(2021·河北唐山·七年级期中)宋代文学的政治取向和道德取向,来源于宋代士人独有政治使命感和道德感,这成为宋代士人特有的风范。这很大程度上是因为宋代科举制的变化。下列关于宋代科举制说法正确的有

①宋初大幅度增加了科举取士名额 ②进士不仅授官从优,而且升迁迅速

③促进了整个社会文化素养的提高 ④促进了宋代海外贸易的繁荣

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

29.(2021·河北石家庄·七年级期中)宋朝儿童念的《神童诗》,一开头就是“天子重英豪,文章教尔曹;万般皆下品,唯有读书高”。当时民间还流行着这样的俗话“做人莫做军,做铁莫做针”。材料主要表明,宋朝

A.等级森严

B.商业繁荣

C.重农抑商

D.重文轻武

30.(2021·河北·衡水市第八中学七年级期中)北宋初年,宋太祖把石守信、高怀德等禁军高级将领留下来喝酒,酒兴正浓的时太祖突然叹了一口气,说:“做皇帝也太艰难了,我整个夜晚都不敢安枕而卧啊!”石守信等人惊骇地忙问其故,宋太祖继续说:“我这个皇帝位谁不想要呢 你们虽然无异心,然而你们部下想要富贵,一旦把黄袍加在你的身上,你即使不想当皇帝,到时也身不由己了。”宋太祖说此话的目的是:( )

A.提醒石守信等人不要有异心 B.要求石守信等人要管好部下

C.要求石守信等人交出兵权,加强皇权 D.感谢石守信等人助其登上皇位

31.(2021·河北·衡水市第八中学七年级期中)阅读材料,回答问题

变法收到一些成效,政府的财政收入有所增加,各地兴修水利工程1万多处。但是新法触犯了大官僚,大地主的利益,遭到他们强烈反对。神宗死后,司马光任宰相,新法几乎全部被废除。

(1)“变法”指的是哪个朝代谁主持的变法?

(2)举出变法在经济和军事方面的措施各一条?

32.(2021·河北邢台·七年级期中)阅读材料,回答问题。

材料一:(宋太祖)一日,召赵普问曰:“天下自唐季以来数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂地,其故何也?吾欲息天下之兵,为国家长久计,其道何如?”普曰:“……此非他故,方镇太重,君弱臣强而已。……惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

——[宋]李焘《续资治通鉴长编》

材料二:宋朝重文轻武,重内轻外。所以,今天看宋朝历史,就会觉得奇怪。宋朝文化兴盛,经济繁荣,军事上却软弱至极,不堪一击。可实际上,宋王朝这种积贫积弱的局面却是宋王朝的统治者吸取前代教训,千方百计方才达到的长治久安的理想状态。

材料三:宋朝大力发展科举,彻底取消了门第限制,社会各阶级的优秀子弟都被允 许应试入仕。而寒门出身的士子一旦登第,多怀忠君爱国之心。宋朝统治者对文人极其尊重,不得杀士大夫及上书言事人,俸禄也极丰厚。世人多称宋朝为士大夫政治。在一系列重文措施的鼓励下,宋朝开始盛行读书风气,宋代儿童启蒙教育念的《神童诗》开篇就说:万般皆下品,唯有读书高。这一政策极大地促进宋朝科学文化事业的发展。

(1)根据材料一指出,赵普认为唐末以来政局动荡的根本原因是什么?结合所学知识指出,宋太祖对此采取了哪些措施加强中央集权?

(2)根据材料二并结合所学知识,概括宋朝重文轻武的目的和表现。

(3)根据材料二、材料三并结合所学知识,谈谈你对宋代重文轻武政策的评价。

33.(2021·河北邯郸·七年级期中)阅读材料,回答问题。

材料一由于大兴科举、对文官的笼络政策,导致官员多贪恋权位,官僚机构庞大而臃肿。为了防止武将专权,对武将频繁调动,使得兵将不相习,兵士虽 多但不精,对外作战时处于不利地位。由于土地兼并现象严重,大批农民丧失土地。兼之富豪隐瞒土地,导致财政收入锐减,出现了立国以来少有的财政赤字,“百年之积,惟存空簿”。连年战事和频繁的自然灾害,百姓苦难,各地怨声不断。农民由于没有生路,纷纷揭竿而起。

——《历史上重大改革回眸》

材料二下表是王安石变法的部分内容。

材料三变法触动了大地主大官僚阶级的利益,遭到他们的强烈反对,司马光曾经多次上书皇帝取消新法。同时改革的最主要支持者宋神宗在关键时刻发生了动摇,宋神宗死后司马光出任宰相,彻底废除新法。

(1)根据材料一,概括王安石变法的主要原因。

(2)根据材料二的图表内容,分别写出A处变法措施的名称。

(3)根据材料三,指出变法失败的原因。

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【解析】

根据题干并结合所学知识可知,宋朝实行重文轻武的政策的目的是防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现。宋朝实行重文轻武的政策的具体表现是宋太祖有意重用文官掌握军政大权,后继的宋太宗继续抑制武将,提升文官的政策,使文臣统兵的格局逐渐形成,选项C符合题意;分割宰相权力为加强中央集权的措施,选项A不符合题意;发展科举制度属于重文轻武实行的政策,选项B不符合题意;提高文人待遇,属于重文轻武实行的政策,选项D不符合题意。故选C。

2.C

【解析】

依据所学知识可知,为了防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现,宋太祖实行重文轻武政策,当时的文官担任中央和地方的要职,甚至主持军务,地位和待遇高于武将。武将受到多方面的牵制,带兵打仗要按照朝廷授予的“阵图”行军布阵,这严重束缚了统军的指挥权。故C符合题意;A项休养生息政策主要是西汉统治者实行的措施;B项重武轻文政策说法错误;D项对外开放政策主要是唐朝时期实行的政策。由此分析ABD不合题意,故此题选C。

3.D

【解析】

依据题干毛泽东诗词中“秦皇汉武,唐宗宋祖”中宋祖指的是宋太祖赵匡胤。960年,后周大将赵匡胤在陈桥驿发动兵变,建立宋朝,取代后周,以开封为东京,作为都城,史称北宋,赵匡胤就是宋太祖。D项符合题意;刘备是三国时期蜀国的君主。A项不合题意;11世纪前期,西北地区的党项族崛起,党项族首领元昊称大夏国皇帝,都城在兴庆,史称西夏。B项不合题意;元世祖忽必烈是一位蒙古族的杰出首领,于公元1271年定国号为元,次年定都大都。C项不合题意。由此可知ABC三项不合题意,故选择D。

4.D

【解析】

根据题干材料中的关键信息“书中自有……书中自有……书中自有……”结合所学知识可知,宋朝开国后实行重文轻武的国策,士人受到社会的普遍尊重。相当部分官员来自科举考试,宋朝规定商人及其子弟可以入学读书,也可参加科举考试;各级官员俸禄丰厚,生活十分优裕。因此,题干材料反映了宋朝统治者推行的国策是重文轻武,故选D。

5.C

【解析】

根据所学知识可知,北宋为了把地方财赋收归中央,设置了转运使,宋太祖下令取消节度使收税的权力,税收由中央掌控,后来又在地方设置转运使,把地方财赋收归中央,C符合题意;宋以朝臣充任各州长官,称“权知某军州事”简称知州,A不符合题意;通判在州府的长官下掌管粮运、家田、水利和诉讼等事项,对州府的长官有监察的责任,B不符合题意;宰相是对中国古代君主之下的最高行政长官的通称或俗称,并非具体的官名,D不符合题意;所以ABD不符合题意;故选择C。

6.A

【解析】

依据所学可知,北宋巩固政权的措施有:解除禁军将领的兵权,控制对军队的调动,使禁军将领有握兵之重而无发兵之权;经常调换将领,定期换防;在中央,采取分化事权的办法,削弱相权;设立多重机构,分割宰相的军政、财政大权;在地方,派文臣担任各地州县的长官并频繁调动,三年一换;在各州府设置通判,以分知州的权力;经济上:取消节度使收税的权力,后来又在地方设置转运使,把地方财赋收归中央;通过以上措施,宋朝把中央集权强化到前所未有的程度,皇权大大加强。故A符合题意;BCD包括不全面,不合题意。故此题选A。

7.B

【解析】

依据所学知识,北宋中期面临着积贫积弱的局面,为此,宋神宗任用王安石主持变法,希望通过变法摆脱统治危机,实现富国强兵,B项正确;提高政府工作效率、增加政府财政收入、摆脱不良社会风气,并不是变法的根本目的,根本目的应从统治者的角度考虑,是为了维护统治的需要,排除ACD项。故选B项。

8.D

【解析】

依据所学可知,960年,后周大将赵匡胤在陈桥驿发动兵变,建立宋朝,取代后周,以开封为东京,作为都城,史称北宋,赵匡胤就是宋太祖。北宋建立后,陆续消灭各地的割据势力,统一了中原和南方的广大地区,结束了五代十国分裂局面,所以D项符合题意;A项是东汉、曹魏、西晋的都城,排除;B项是隋唐的都城,排除;C项是东晋和南朝的都城,排除。故选D。

9.C

【解析】

据所学知,赵匡胤强化中央集权措施有杯酒释兵权,解除了领兵将领的兵权,削弱相权,重文轻武,派文臣做地方官,设通判分散知州权力,设转运史,将地方财政收归中央等,②③④符合题意;①陈桥兵变与强化中央集权无关,排除。所以C符合题意,ABD排除。故选择C。

10.B

【解析】

根据所学知识可知,宋朝统治者深知五代以来大将专权的积弊,为了防止武将专权,巩固统治,经常调换军队将领,定期换防,割断将领与士兵和地方的联系,因此出现了兵不识将,将不识兵的局面,故B选项符合题意;宋朝出现兵不识将,将不识兵是出于宋朝规定军队定期换防,将领只有统兵权没有调兵权的结果,并不是因为将领缺乏指挥才能,故A选项不符合题意;宋朝用文官带兵打仗是出于重文轻武政策,影响了军队战斗力,但文官统兵与题中兵不识将,将不识兵的局面没有直接关系,故C选项不符合题意;宋朝形成了文臣统兵的格局导致了文官地位上升和武官地位的下降,重文轻武的政策杜绝了武将跋扈和兵变政移情况发生,但与题中兵不识将,将不识兵的局面没有直接关系,故D选项不符合题意;所以ACD不符合题意,故选择B。

11.C

【解析】

据所学知识可知,宋朝大幅度增加科举取士名额,提高进士地位,进士不仅授官从优,而且升迁迅速,科举制度的发展,对宋代社会产生了深远影响,在全国范围营造了浓厚的读书风气,也促进整个社会文化素养的提高,造就了宋朝科技发达、文化昌盛、人才辈出的文治局面,故C符合题意;打破坊市界限有利于发展商业经济,故A不符合题意;北宋和各民族政权的和议有利于民族关系的发展,故B不符合题意;北宋夜市的出现,活跃了市民生活,故D不符合题意。故选C。

12.A

【解析】

材料的意思是男人如果想实现生平最大的志向,就得勤快地抱着六经在窗前读。由此可知,宋代选拔人才的主要依据是科举成绩。A正确;科举采用分科考试选拔人才的方式,以才能作为选拔的标准,因此BCD错误。综上故选A。

13.D

【解析】

依据所学知识可知,北宋初年,宋太祖为了加强中央集权,主要吸取了唐末以来藩镇割据的教训。陈桥兵变是宋太祖夺取政权采取的方式,BC项与题意不符。所以D项符合题意,故选D。

14.D

【解析】

结合所学和材料可知,五代十国史历史的演变是各地方军事力量较量的结果,北宋统治者为了避免历史的重演,吸取唐末武将藩镇割据的教训,因此改变统治策略,削弱武将对军队的调度指挥权。重用文官,体现出重文轻武政策。所以D符合题意,ABC不符合题意,故选择D。

15.D

【解析】

根据“陈桥驿站披旒冕”“杯酒之间削兵权”结合所学知识可知,960年,后周大将赵匡胤在“陈桥兵变”中被拥立为帝,建立北宋,赵匡胤就是宋太祖,之后赵匡胤积极加强中央集权,采取“杯酒释兵权”,解除统兵大将的兵权。D符合题意,ABC不符合题意,故选择D。

16.D

【解析】

根据材料“惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵。则天下自安矣”,所学知识可知:为加强中央集权,宋太祖下令取消节度使收税的权利,除各州留一部分用作地方的必要支出外,其余一切税收由中央掌控。后来又陆续在地方设置转运使,把地方财赋收归中央。D项正确;将调兵权与统兵权分离是军事方面的措施,排除A项;宋太祖为防止宰相权力过大,采用分化事权的办法,削弱相权,排除B项;宋太祖为加强对地方的控制,设通判监督知州,以分知州的权利,排除C项。故选D项。

17.C

【解析】

结合所学知识可知,为防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现,宋太祖有意重用文臣掌握军政大权。后继的宋太宗继续采取抑制武将、提升文官地位的政策,使文臣统兵的格局逐渐形成。当时的文官担任中央和地方的要职,甚至主持军务,地位和待遇高于武将。因此北宋初期加强中央集权的表述错误的是“派武将担任地方长官”。选项C符合题意;选项ABD符合北宋初期加强中央集权的史实,但是不符合题意。故选C。

18.A

【解析】

根据题干材料结合所学知识,为加强军权,宋太祖采取经常调换军队将领,定期换防,割断将领与士兵和地方的联系,使兵不识将,将不专兵(兵也收了)。为加强皇权,采取分化事权的办法,削弱相权(赏罚刑政一切收了)。为加强财权,北宋政府在地方设置转运使,把地方财赋收归中央(财也收了)。总之,宋太祖采取了一系列措施,使中央集权得到进一步加强,A项符合题意;由此可知,BCD三项表述的不全面;故选A。

19.B

【解析】

结合所学知识可知,960年,后周大将赵匡胤在陈桥驿发动兵变,手下的将士把一件黄袍披在他身上,高呼“万岁”,他建立了宋朝,取代后周,以开封为东京,作为都城,史称北宋。赵匡胤就是宋太祖。因此黄袍加身是赵匡胤,故B符合题意;唐太宗李世民是唐高祖李渊和窦皇后的次子,唐朝第二位皇帝,杰出的政治家、战略家、军事家、诗人。故A不符合题意;赵构的生活时间是公元1107年—1187年,是宋朝第十位皇帝,与题干时间不符,故C不符合题意;唐高祖李渊是唐朝开国皇帝。故D不符合题意;故选B。

20.D

【解析】

依据所学可知,北宋建立后,宋太祖为防止宰相权力过大,采取分化事权的办法,削弱相权。宋朝的宰相往往不止一人,在宰相之下又设立相当于副宰相的若干人,与宰相共同议政。还设立多重机构,分割宰相的军权、财政大权。而三年一换制度是为了防止知州的权力过大,所以关于宋朝宰相制度的表述,不正确的是D,D项符合题意;综上所述ABC三项均不符合题意,排除。故选D。

21.B

【解析】

依据所学可知,960年后周大将赵匡胤在陈桥驿发动兵变,黄袍加身称皇帝,建立北宋,定都开封,赵匡胤就是宋太祖,故B符合题意;李渊建立唐朝,故A不合题意;元朝建立元朝,故C不合题意;朱元璋建立明朝,故D不合题意。故此题选B。

抓住题干关键词““赵”是一个朝代国君的姓”是解题的关键,960年后周大将赵匡胤在陈桥驿发动兵变,黄袍加身称皇帝,建立北宋,定都开封,赵匡胤就是宋太祖。

22.B

【解析】

依据所学知识可知,“陈桥兵变成君主,限制武功”描述的是宋太祖赵匡胤,B符合题意;“开明君主吸隋训,贞观之治创唐荣”描述的是唐太宗,A不符合题意;“向文治调整政策呈开元,沉湎酒色误社稷”描述的是唐玄宗,C不符合题意;“武周政治得发展,无字之碑任后评”描述的是武则天,D不符合题意;故选B。

23.B

【解析】

根据所学知识,960年,后周大将赵匡胤在陈桥驿发动兵变,他的部下拥立他当皇帝,赵匡胤随即回师夺取后周政权,改国号为宋,以开封为东京,作为都城,史称北宋,赵匡胤就是宋太祖,故北宋政权建立的方式是通过大将发动兵变,B项正确;建立北宋的赵匡胤是后周大将,不是农民,排除A项;建立北宋的赵匡胤是后周大将,不是外戚,排除C项;建立北宋的赵匡胤是汉族,不是少数民族,排除D项。故选B项。

24.C

【解析】

依据所学可知,北宋宋神宗时,针对当时“积贫积弱”的社会现实,以富国强兵为目的,进行了王安石变法。其中经济方面的措施有青苗法、募役法、方田均税法、农田水利法等,所以属于经济方面的是①②,C项符合题意;而③保甲法属于军事方面的措施,排除。综上所述ABD三项均不符合题意,排除。故选C。

25.D

【解析】

材料“各路禁军每三年要换 一 次驻地,禁军将领也要每三年更换一次”是对更戍法的描述,主要是为了加强对地方的控制,D项正确;材料与驻军对地方的骚扰无关,A项排除;频繁的更换将领不利于军队战斗力的提升,B项排除;宋朝的治国政策是重文轻武,C项排除。故选D。

26.C

【解析】

宋朝注重发展文教事业,改革和发展了科举制,这营造了浓厚的读书氛围,促进了社会文化素养的提高,造就了科技发达的局面,故①③④正确;这不利于加强国防建设,故②错误。所以C项符合题意,排除ABD错误。

27.B

【解析】

从材料中的措施可以得出,解除禁军高级将领兵权、文臣担任州县长官等一系列措施的目的都在于从各个方面削弱地方的权力,加强中央集权,故B项正确;材料只涉及到内部,并没有对外,排除A项;黄巢起义是唐末时期的,与宋代的建立没有直接的关系,排除C项;材料中的措施并没有涉及到少数民族,排除D项。故选B。

28.A

【解析】

依据所学可知,宋朝注重发展文教事业,改革和发展了科举制。宋初大幅度增加了科举取士名额,提高进士地位,进士不仅授官从优,而且升迁迅速。科举制度的发展,对宋代社会产生了深远影响,在全国范围内营造了浓厚的读书风气,促进了整个社会文化素养的提高,造就了宋朝科技发达,文化昌盛、人才辈出的局面,因此关于宋代科举制说法正确的有①②③,故A项正确;④促进了宋代海外贸易的繁荣与科举制无关,排除B、C、D项。故选A项。

29.D

【解析】

依据材料“万般皆下品,唯有读书高”,大致意思是所有行业都是低贱的,只有读书入仕才是正途。即读书的行为高于一切。反映了宋朝重文,重读书;“做人莫做军,做铁莫做针”的意思是好男儿不当兵,好铁不做针。反映当时人们重文轻武,不以从军为荣。D项符合题意。由此可知ABC三项不合题意,故选择D。

点睛:材料“宋朝”是时间提示,理解“万般皆下品,唯有读书高”“做人莫做军,做铁莫做针”的意思是解题的关键,说明宋朝比较重视读书,不做军人,结合所学,宋朝为了防止唐末以来武装专横跋扈的弊端重现,实行重文轻武的政策。由此可确定答案。

30.C

【解析】

阅读题文所给提示信息:杯酒释兵权的故事。要求选出宋太祖说此话目的的正确选项,根据所学知识,北宋建立后,为加强皇权,剥夺朝中大将的军权,宋太祖导演了“杯酒释兵权”的故事。选项中C符合题意,故选C。

31.(1)宋朝,王安石

(2)经济:青苗法、农田水利法、方田均税法等、军事:保甲法等

【解析】

(1)根据材料“变法收到一些成效,政府的财政收入有所增加,各地兴修水利工程1万多处”“神宗死后,司马光任宰相,新法几乎全部被废除。”结合所学可知1069年宋神宗任用王安石实行变法。王安石变法涉及经济、军事等方面,经济方面变法有募役法、方田均税法、农田水利法。因此“变法”是宋朝王安石变法。

(2)根据所学可知王安石变法涉及经济、军事、教育等方面,经济方面变法有青苗法、方田均税法、农田水利法(答出一条即可),军事方面有保甲法等。

32.(1)地方藩镇(节度使)势力太强,导致君弱臣强 ,中央受制于地方。收夺地方的权力(夺其权),控制地方财政(制其钱谷),限制地方军事实力(收其精兵)。

(2)防止武将对中央集权造成威胁;当时的文官担任中央和地方的要职,甚至主持军务,地位和待遇高于武将。

(3)积极影响:宋朝的重文轻武政策 ,扭转了五代十国时期尚武轻文的风气 ,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生 ,有利于政权的稳固和社会的安定。消极影响:文臣不熟悉军务,将不专兵,兵无常帅 ,导致军队的战斗力减弱;政治机构重叠,相互牵制,人浮于事,使办事效率下降,增加了朝廷的财政支出。

【解析】

(1)根据材料一“…………此非他故,方镇太重,君弱臣强而已。……”,并结合所学可知,赵普认为唐末以来政局动荡的根本原因是地方藩镇(节度使)势力太强,导致君弱臣强 ,中央受制于地方。根据材料一“……惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣”,并结合所学可知,,宋太祖对此采取的加强中央集权措施有:收夺地方的权力(夺其权),控制地方财政(制其钱谷),限制地方军事实力(收其精兵)。

(2)根据材料二并结合所学可知,宋朝重文轻武的目的是防止武将对中央集权造成威胁。根据材料二并结合所学可知,宋朝重文轻武的表现有:当时的文官担任中央和地方的要职,甚至主持军务,地位和待遇高于武将。

(3)根据材料二“……宋朝文化兴盛,经济繁荣……”和材料三“……宋朝大力发展科举,彻底取消了门第限制……宋朝开始盛行读书风气……这一政策极大地促进宋朝科学文化事业的发展”并结合所学知识,从宋朝的重文轻武政策 ,扭转了五代十国时期尚武轻文的风气 ,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生 ,有利于政权的稳固和社会的安定,促进了宋朝文化兴盛,经济繁荣等方面分析宋代重文轻武政策的积极影响;根据材料二“……宋王朝这种积贫积弱的局面却是宋王朝的统治者吸取前代教训,千方百计方才达到的长治久安的理想状态”和根据材料三“……宋朝统治者对文人极其尊重,不得杀士大夫及上书言事人,俸禄也极丰厚……”,并结合所学知识,从文臣不熟悉军务,将不专兵,兵无常帅,导致军队的战斗力减弱;政治机构重叠,相互牵制,人浮于事,使办事效率下降,增加了朝廷的财政支出等方面分析宋代重文轻武政策的消极影响。

33.(1)官僚机构庞大而臃肿;对外作战时处于不利地位;土地兼并现象严重;财政收入锐减;农民起义。

(2)农田水利法。

(3)变法触动了大地主大官僚阶级的利益,遭到他们的强烈反对;宋神宗的动摇。

【解析】

(1)根据“由于大兴科举、对文官的笼络政策,导致官员多贪恋权位,官僚机构庞大而臃肿”可得出是因为官僚机构庞大而臃肿;根据“为了防止武将专权,对武将频繁调动,使得兵将不相习,兵士虽 多但不精,对外作战时处于不利地位”可得出因为对外作战时处于不利地位;根据“由于土地兼并现象严重,大批农民丧失土地”可概括得出是土地兼并现象严重;根据“兼之富豪隐瞒土地,导致财政收入锐减”可得出是因为财政收入锐减;根据“农民由于没有生路,纷纷揭竿而起。”可得出农民起义。

(2)根据表格中“兴修水利,费用由当地住户……”可以得出是农田水利法。

(3)根据“变法触动了大地主大官僚阶级的利益,遭到他们的强烈反对”可得出变法触动了大地主大官僚阶级的利益,遭到他们的强烈反对;根据“同时改革的最主要支持者宋神宗在关键时刻发生了动摇”可得出宋神宗的动摇。

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源