10 小石潭记 第二课时 课件

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

同学们,在感受作者“悄怆幽邃”的同时,你们是否被他优美的语言和独特的写作手法所折服,这节课我们继续来品味《小石潭记》!

柳宗元

部编版八年级语文下册

小石潭记

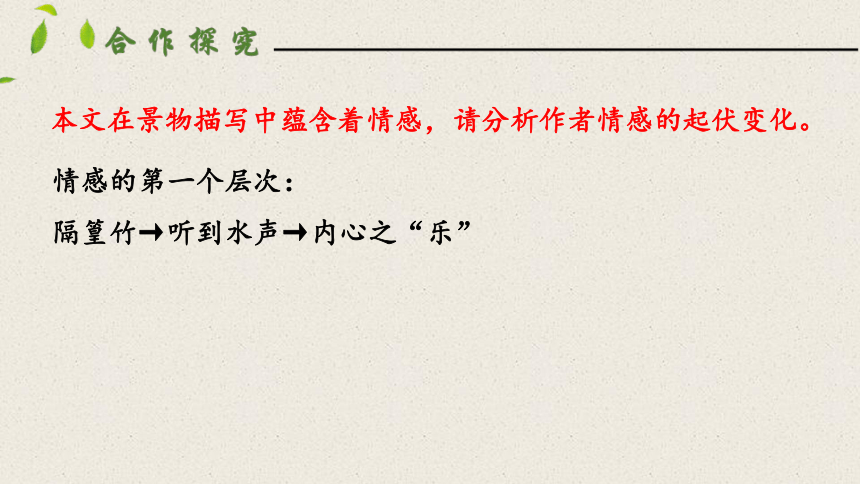

本文在景物描写中蕴含着情感,请分析作者情感的起伏变化。

情感的第一个层次:

隔篁竹→听到水声→内心之“乐”

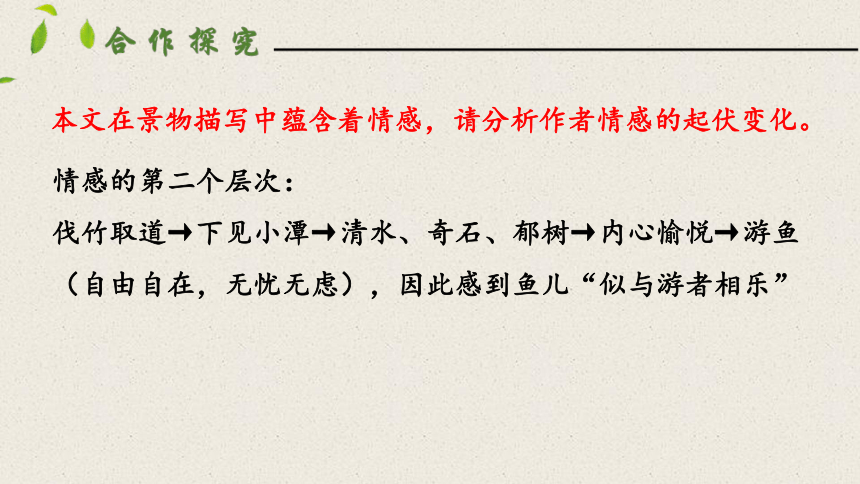

本文在景物描写中蕴含着情感,请分析作者情感的起伏变化。

情感的第二个层次:

伐竹取道→下见小潭→清水、奇石、郁树→内心愉悦→游鱼(自由自在,无忧无虑),因此感到鱼儿“似与游者相乐”

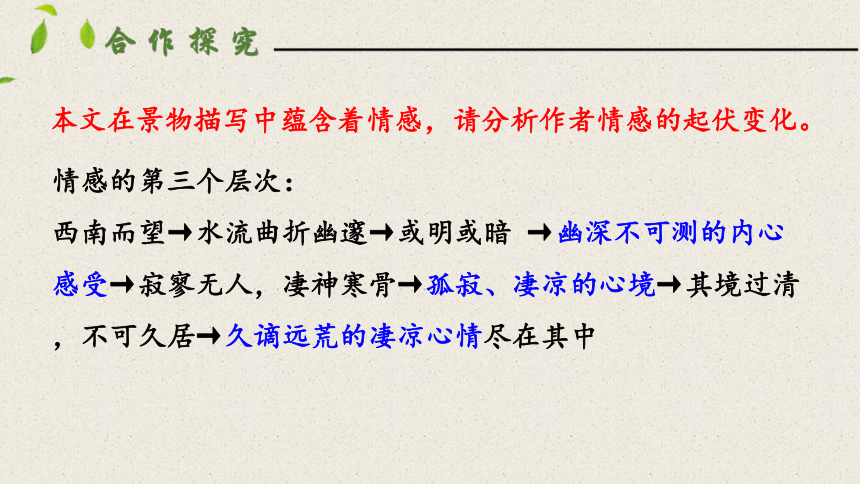

本文在景物描写中蕴含着情感,请分析作者情感的起伏变化。

情感的第三个层次:

西南而望→水流曲折幽邃→或明或暗 →幽深不可测的内心感受→寂寥无人,凄神寒骨→孤寂、凄凉的心境→其境过清,不可久居→久谪远荒的凄凉心情尽在其中

与作者同行的有五个人,为什么第4段却说“寂寥无人”?

其一,这种感受与作者当时的心境有关。外界的景象与作者贬谪后长期压抑的心情暗中契合,相互作用,因此作者当时沉浸在寂寥无人的心境之下。

与作者同行的有五个人,为什么第4段却说“寂寥无人”?

其二,这里的“无人”并不是说真的没有人,而是强调环境的寂寥和内心的落寞。同行的五个人都是柳宗元的亲

友,也经历了打击和磨难,如吴武陵也是被贬在永州,崔氏二小生是柳宗元姐夫崔简的儿子,而崔简也经历了流放。因此这几个人心相契合,都是失意和落寞的。

读完本文,小石潭的奇特优美给我们留下了深刻的印象,你能举出其中一处,说说自己的感受吗?

①“隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。”未见小潭,先闻水声,生动的比喻,将水声的清脆悦耳写得传神形象,读来如闻其声,可感其心中之喜。

②“青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。”三个四字短句,简洁生动,动静结合,描绘了小石潭周围竹树环抱,藤蔓缠绕,随风飘拂的情景,清静幽雅。

读完本文,小石潭的奇特优美给我们留下了深刻的印象,你能举出其中一处,说说自己的感受吗?

③第2段,字字句句写鱼儿在水中游动的情形,既有静时的安闲,又有游动时的迅捷活泼,竟若空游无依,历历在目,实写鱼,虚写水,从侧面生动有力地突出了水的清澈明亮。

④第4段,写溪流和岸势,从动静两个角度设喻,生动逼真地描绘了流动着的溪流和静态的溪岸的特点,新颖奇特。

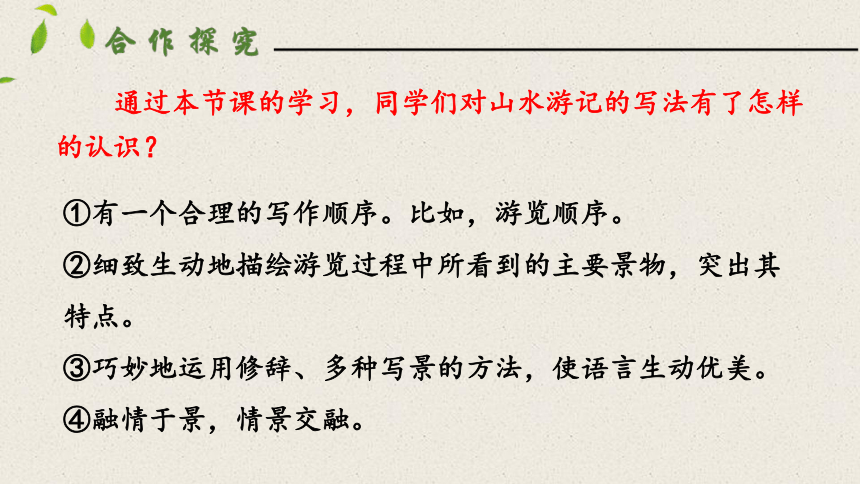

通过本节课的学习,同学们对山水游记的写法有了怎样的认识?

①有一个合理的写作顺序。比如,游览顺序。

②细致生动地描绘游览过程中所看到的主要景物,突出其特点。

③巧妙地运用修辞、多种写景的方法,使语言生动优美。

④融情于景,情景交融。

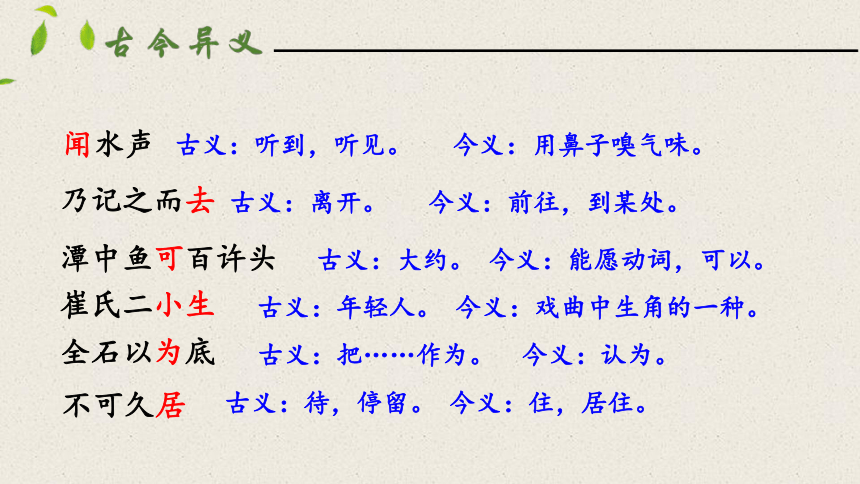

乃记之而去

古义:离开。 今义:前往,到某处。

闻水声

古义:听到,听见。 今义:用鼻子嗅气味。

潭中鱼可百许头

古义:大约。 今义:能愿动词,可以。

崔氏二小生

古义:年轻人。 今义:戏曲中生角的一种。

全石以为底

古义:把……作为。 今义:认为。

不可久居

古义:待,停留。 今义:住,居住。

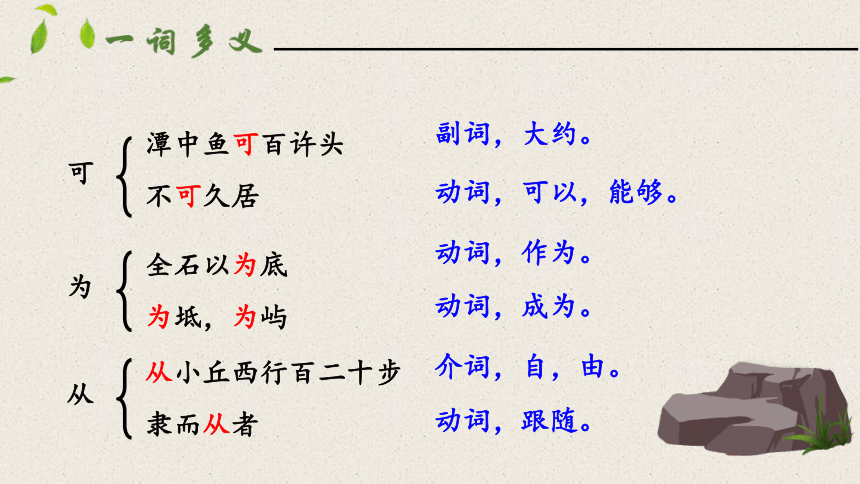

潭中鱼可百许头

不可久居

从小丘西行百二十步

隶而从者

副词,大约。

动词,可以,能够。

介词,自,由。

动词,跟随。

全石以为底

为坻,为屿

动词,作为。

动词,成为。

可

为

从

水尤清冽

以其境过清

形容词,清澈。

形容词,凄清。

如鸣珮环

四面竹树环合

名词,玉环。

动词,环绕。

全石以为底

卷石底以出

以其境过清

介词,把。

连词,相当于“而”,可不译。

介词,因为。

清

环

以

从小丘西行百二十步

日光下澈

潭西南而望

其岸势犬牙差互

名词作状语,向西。

名词作状语,表示方向,向下。

名词作状语,向西南。

名词作状语,像狗的牙齿那样。

皆若空游无所依

斗折蛇行

凄神寒骨

名词作状语,在空中。

斗:名词作状语,像北斗星那样。

蛇:名词作状语,像蛇那样。

凄:形容词的使动用法,使……凄凉。

寒:形容词的使动用法,使……感到寒冷。

近岸

似与游者相乐

心乐之

下见小潭

形容词作动词,接近、靠近。

形容词作动词,嬉戏、逗乐。

形容词的意动用法,以……为乐。

名词作状语,表示方向,向下。

倒装句

如鸣珮环

卷石底以出

全石以为底

谓语前置,即主谓倒装,正常语序应为“如珮环鸣”。

谓语前置,正常语序为“石底卷以出”。

宾语前置,正常语序应为“以全石为底”。

省略句

斗折蛇行

坐潭上

以其境过清,不可久居。

省略主语“溪水”,可补充为“(溪水)斗折蛇行”。

省略主语“我”和介词“于”,可补充为“(我)坐(于)潭上”。

应为“余以其境过清,不可久居”。

本文是一篇山水游记散文,作者抓住景物特点生动细致地对小石潭加以描绘,着意渲染了小石潭静穆、幽美的环境,抒发了自己谪居时的悲凉凄怆之情。

感悟一:小石潭的景色优美动人,不知现在是否依旧,如果还是那样,开发成旅游景点,将会给更多的人带来美的享爱。

感悟二:《小石潭记》是一幅“沉吟图”,它定格在竹林潭边,作者静观默察,人鱼相乐。其实,它是一杯清苦的茶,清香在前,苦味却在后头。

移步换景。

作者在移步变换中带领我们领略各种不同的景致,具有极强的动态的画面感。由小丘到篁竹,由篁竹到闻水声,再由水声寻到小潭,讲述了发现小潭的经过,充满了悬念和探奇的情趣,逐渐在人们面前展开一幅美妙的图画。

精细生动地描绘景物。

本文运用多种方法写景,给读者留下了深刻的印象。如从听觉、视觉和触觉等多个角度描绘小石潭。“闻水声,如鸣珮环,心乐之”,起笔就有声有感。“水尤清冽”从视觉和触觉两个角度写潭水的清、凉。“青树翠蔓”“日光下澈,影布石上”“明灭可见”,景物的色彩、光线的明暗变化真切而清丽。

情景交融的写法。

如“坐潭上……不可久居,乃记之而去”,让读者在领略画卷美的同时,不禁对作者寄予同情,这就是艺术的感染力。再如写最初发现小石潭时,先说水声“如鸣珮环,心乐之”,再写游鱼“似与游者相乐”,给景物染上人的感彩,创造了更为鲜明动人的境界。

小石潭记

发现小潭

移步换景

潭中景物

潭水:清澈(侧面)

游鱼:活泼(动静)

特写镜头

潭上溪流

溪身:曲折蜿蜒

岸势:参差不齐

形象比喻

潭中气氛——幽深冷寂

寓情于景

记录同游者

快乐

凄苦

环境清幽

孤寂凄苦

发现:闻声 伐道

全貌:全石以为底

青树翠蔓

1.下列句子中画线词的解释错误的一项是( )

A.心乐之(快乐) B.不可知其源(指代小溪)

C.以其境过清(因为) D.乃记之而去(于是,就)

【解析】“乐”是“以……为乐”的意思。

A

2.下列句子中画线词没有词类活用现象的一项是( )

A.从小丘西行 B.不可久居

C.凄神寒骨 D.潭西南而望

【解析】A项,名词作状语,向西;C项,形容词的使动用法,

使……感到凄凉;D项,名词作状语,向西南。

B

3.下列句子的朗读节奏划分不正确的一项是( )

A.其岸势/犬牙差互

B.下见/小潭,水/尤清冽

C.似与/游者/相乐

D.以/其境/过清,不可/久居

【解析】正确的停顿:似/与游者/相乐。

C

4.下列句子的翻译,有误的一项是( )

A.其岸势犬牙差互:那石岸的形状像狗的牙齿那样相互交错。

B.下见小潭,水尤清冽:下去见到一个小潭,潭水格外清凉。

C.蒙络摇缀,参差披拂:蒙盖缠绕,摇曳牵连,参差不齐,随风飘拂拭。

D.凄神寒骨,悄怆幽邃:使人感到心情悲伤,寒气透骨,凄凉幽深。

【解析】B项正确的翻译应为:向下看见一个小潭,潭水格外清凉。

B

【甲】环滁皆山也。其西南诸峰,林壑尤美。望之蔚然而深秀者,琅琊也。山行六七里,渐闻水声潺潺,而泻出于两峰之间者,酿泉也。峰回路转,有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也。作亭者谁?山之僧智仙也。名之者谁?太守自谓也。太守与客来饮于此,饮少辄醉,而年又最高,故自号日醉翁也。醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。山水之乐,得之心而寓之酒也。

(节选自欧阳修《醉翁亭记》)

【乙】修之来此,乐其地僻而事简,又爱其俗之安闲。既得斯泉于山谷之间,乃日与滁人仰而望山,俯而听泉。掇幽芳而荫乔木,风霜冰雪,刻露清秀,四时之景,无不可爱。又幸其民乐其岁物之丰成,而喜与予游也。因为本其山川,道其风俗之美,使民知所以安此丰年之乐者,幸生无事之时也。

夫宣上恩德以与民共乐刺史之事也。遂书以名其亭焉。

(节选自欧阳修《丰乐亭记》)

1.请用“/”为下面句子断句。(标两处)

夫 宣 上 恩 德 以 与 民 共 乐 刺 史 之 事 也。

2.解释下列句子中画线的词。

①有亭翼然临于泉上者

②醉翁之意不在酒

③因为本其山川

④遂书以名其亭焉

3.下列各组句子中,画线词语意思或用法相同的一项是( )

A.(1)山水之乐 (2)乐其地僻而事简

B.(1)在乎山水之间也 (2)幸生无事之时也

C.(1)名之者谁? (2)修之来此

D.(1)山行六七里 (2)日与滁人仰而望山

4.用现代汉语翻译下列句子。

①望之蔚然而深秀者、琅琊也。

②乐其地僻而事简,又爱其俗之安闲。

5.【乙】段中作者为亭子取名“丰乐亭”的原因是_______和_________(用原文语句回答)。甲乙两段都表现了作者 _________的思想感情(提取【乙】段中四字短语回答)。

1.夫宣上恩德/以与民共乐/刺史之事也。

2.①像鸟的翅膀一样 ②情趣 ③根据 ④起名,命名

3.B

4.①远望那树木繁茂,又幽深又秀美的地方,那就是琅玡山。

②喜欢这地方僻静,而政事简单,又爱它的风俗安恬闲适。

5.幸其民乐其岁物之丰成 喜与予游也 与民同乐

参考答案

学完《小石潭记》,写一篇随感。

下 课

柳宗元

部编版八年级语文下册

同学们,在感受作者“悄怆幽邃”的同时,你们是否被他优美的语言和独特的写作手法所折服,这节课我们继续来品味《小石潭记》!

柳宗元

部编版八年级语文下册

小石潭记

本文在景物描写中蕴含着情感,请分析作者情感的起伏变化。

情感的第一个层次:

隔篁竹→听到水声→内心之“乐”

本文在景物描写中蕴含着情感,请分析作者情感的起伏变化。

情感的第二个层次:

伐竹取道→下见小潭→清水、奇石、郁树→内心愉悦→游鱼(自由自在,无忧无虑),因此感到鱼儿“似与游者相乐”

本文在景物描写中蕴含着情感,请分析作者情感的起伏变化。

情感的第三个层次:

西南而望→水流曲折幽邃→或明或暗 →幽深不可测的内心感受→寂寥无人,凄神寒骨→孤寂、凄凉的心境→其境过清,不可久居→久谪远荒的凄凉心情尽在其中

与作者同行的有五个人,为什么第4段却说“寂寥无人”?

其一,这种感受与作者当时的心境有关。外界的景象与作者贬谪后长期压抑的心情暗中契合,相互作用,因此作者当时沉浸在寂寥无人的心境之下。

与作者同行的有五个人,为什么第4段却说“寂寥无人”?

其二,这里的“无人”并不是说真的没有人,而是强调环境的寂寥和内心的落寞。同行的五个人都是柳宗元的亲

友,也经历了打击和磨难,如吴武陵也是被贬在永州,崔氏二小生是柳宗元姐夫崔简的儿子,而崔简也经历了流放。因此这几个人心相契合,都是失意和落寞的。

读完本文,小石潭的奇特优美给我们留下了深刻的印象,你能举出其中一处,说说自己的感受吗?

①“隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。”未见小潭,先闻水声,生动的比喻,将水声的清脆悦耳写得传神形象,读来如闻其声,可感其心中之喜。

②“青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。”三个四字短句,简洁生动,动静结合,描绘了小石潭周围竹树环抱,藤蔓缠绕,随风飘拂的情景,清静幽雅。

读完本文,小石潭的奇特优美给我们留下了深刻的印象,你能举出其中一处,说说自己的感受吗?

③第2段,字字句句写鱼儿在水中游动的情形,既有静时的安闲,又有游动时的迅捷活泼,竟若空游无依,历历在目,实写鱼,虚写水,从侧面生动有力地突出了水的清澈明亮。

④第4段,写溪流和岸势,从动静两个角度设喻,生动逼真地描绘了流动着的溪流和静态的溪岸的特点,新颖奇特。

通过本节课的学习,同学们对山水游记的写法有了怎样的认识?

①有一个合理的写作顺序。比如,游览顺序。

②细致生动地描绘游览过程中所看到的主要景物,突出其特点。

③巧妙地运用修辞、多种写景的方法,使语言生动优美。

④融情于景,情景交融。

乃记之而去

古义:离开。 今义:前往,到某处。

闻水声

古义:听到,听见。 今义:用鼻子嗅气味。

潭中鱼可百许头

古义:大约。 今义:能愿动词,可以。

崔氏二小生

古义:年轻人。 今义:戏曲中生角的一种。

全石以为底

古义:把……作为。 今义:认为。

不可久居

古义:待,停留。 今义:住,居住。

潭中鱼可百许头

不可久居

从小丘西行百二十步

隶而从者

副词,大约。

动词,可以,能够。

介词,自,由。

动词,跟随。

全石以为底

为坻,为屿

动词,作为。

动词,成为。

可

为

从

水尤清冽

以其境过清

形容词,清澈。

形容词,凄清。

如鸣珮环

四面竹树环合

名词,玉环。

动词,环绕。

全石以为底

卷石底以出

以其境过清

介词,把。

连词,相当于“而”,可不译。

介词,因为。

清

环

以

从小丘西行百二十步

日光下澈

潭西南而望

其岸势犬牙差互

名词作状语,向西。

名词作状语,表示方向,向下。

名词作状语,向西南。

名词作状语,像狗的牙齿那样。

皆若空游无所依

斗折蛇行

凄神寒骨

名词作状语,在空中。

斗:名词作状语,像北斗星那样。

蛇:名词作状语,像蛇那样。

凄:形容词的使动用法,使……凄凉。

寒:形容词的使动用法,使……感到寒冷。

近岸

似与游者相乐

心乐之

下见小潭

形容词作动词,接近、靠近。

形容词作动词,嬉戏、逗乐。

形容词的意动用法,以……为乐。

名词作状语,表示方向,向下。

倒装句

如鸣珮环

卷石底以出

全石以为底

谓语前置,即主谓倒装,正常语序应为“如珮环鸣”。

谓语前置,正常语序为“石底卷以出”。

宾语前置,正常语序应为“以全石为底”。

省略句

斗折蛇行

坐潭上

以其境过清,不可久居。

省略主语“溪水”,可补充为“(溪水)斗折蛇行”。

省略主语“我”和介词“于”,可补充为“(我)坐(于)潭上”。

应为“余以其境过清,不可久居”。

本文是一篇山水游记散文,作者抓住景物特点生动细致地对小石潭加以描绘,着意渲染了小石潭静穆、幽美的环境,抒发了自己谪居时的悲凉凄怆之情。

感悟一:小石潭的景色优美动人,不知现在是否依旧,如果还是那样,开发成旅游景点,将会给更多的人带来美的享爱。

感悟二:《小石潭记》是一幅“沉吟图”,它定格在竹林潭边,作者静观默察,人鱼相乐。其实,它是一杯清苦的茶,清香在前,苦味却在后头。

移步换景。

作者在移步变换中带领我们领略各种不同的景致,具有极强的动态的画面感。由小丘到篁竹,由篁竹到闻水声,再由水声寻到小潭,讲述了发现小潭的经过,充满了悬念和探奇的情趣,逐渐在人们面前展开一幅美妙的图画。

精细生动地描绘景物。

本文运用多种方法写景,给读者留下了深刻的印象。如从听觉、视觉和触觉等多个角度描绘小石潭。“闻水声,如鸣珮环,心乐之”,起笔就有声有感。“水尤清冽”从视觉和触觉两个角度写潭水的清、凉。“青树翠蔓”“日光下澈,影布石上”“明灭可见”,景物的色彩、光线的明暗变化真切而清丽。

情景交融的写法。

如“坐潭上……不可久居,乃记之而去”,让读者在领略画卷美的同时,不禁对作者寄予同情,这就是艺术的感染力。再如写最初发现小石潭时,先说水声“如鸣珮环,心乐之”,再写游鱼“似与游者相乐”,给景物染上人的感彩,创造了更为鲜明动人的境界。

小石潭记

发现小潭

移步换景

潭中景物

潭水:清澈(侧面)

游鱼:活泼(动静)

特写镜头

潭上溪流

溪身:曲折蜿蜒

岸势:参差不齐

形象比喻

潭中气氛——幽深冷寂

寓情于景

记录同游者

快乐

凄苦

环境清幽

孤寂凄苦

发现:闻声 伐道

全貌:全石以为底

青树翠蔓

1.下列句子中画线词的解释错误的一项是( )

A.心乐之(快乐) B.不可知其源(指代小溪)

C.以其境过清(因为) D.乃记之而去(于是,就)

【解析】“乐”是“以……为乐”的意思。

A

2.下列句子中画线词没有词类活用现象的一项是( )

A.从小丘西行 B.不可久居

C.凄神寒骨 D.潭西南而望

【解析】A项,名词作状语,向西;C项,形容词的使动用法,

使……感到凄凉;D项,名词作状语,向西南。

B

3.下列句子的朗读节奏划分不正确的一项是( )

A.其岸势/犬牙差互

B.下见/小潭,水/尤清冽

C.似与/游者/相乐

D.以/其境/过清,不可/久居

【解析】正确的停顿:似/与游者/相乐。

C

4.下列句子的翻译,有误的一项是( )

A.其岸势犬牙差互:那石岸的形状像狗的牙齿那样相互交错。

B.下见小潭,水尤清冽:下去见到一个小潭,潭水格外清凉。

C.蒙络摇缀,参差披拂:蒙盖缠绕,摇曳牵连,参差不齐,随风飘拂拭。

D.凄神寒骨,悄怆幽邃:使人感到心情悲伤,寒气透骨,凄凉幽深。

【解析】B项正确的翻译应为:向下看见一个小潭,潭水格外清凉。

B

【甲】环滁皆山也。其西南诸峰,林壑尤美。望之蔚然而深秀者,琅琊也。山行六七里,渐闻水声潺潺,而泻出于两峰之间者,酿泉也。峰回路转,有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也。作亭者谁?山之僧智仙也。名之者谁?太守自谓也。太守与客来饮于此,饮少辄醉,而年又最高,故自号日醉翁也。醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。山水之乐,得之心而寓之酒也。

(节选自欧阳修《醉翁亭记》)

【乙】修之来此,乐其地僻而事简,又爱其俗之安闲。既得斯泉于山谷之间,乃日与滁人仰而望山,俯而听泉。掇幽芳而荫乔木,风霜冰雪,刻露清秀,四时之景,无不可爱。又幸其民乐其岁物之丰成,而喜与予游也。因为本其山川,道其风俗之美,使民知所以安此丰年之乐者,幸生无事之时也。

夫宣上恩德以与民共乐刺史之事也。遂书以名其亭焉。

(节选自欧阳修《丰乐亭记》)

1.请用“/”为下面句子断句。(标两处)

夫 宣 上 恩 德 以 与 民 共 乐 刺 史 之 事 也。

2.解释下列句子中画线的词。

①有亭翼然临于泉上者

②醉翁之意不在酒

③因为本其山川

④遂书以名其亭焉

3.下列各组句子中,画线词语意思或用法相同的一项是( )

A.(1)山水之乐 (2)乐其地僻而事简

B.(1)在乎山水之间也 (2)幸生无事之时也

C.(1)名之者谁? (2)修之来此

D.(1)山行六七里 (2)日与滁人仰而望山

4.用现代汉语翻译下列句子。

①望之蔚然而深秀者、琅琊也。

②乐其地僻而事简,又爱其俗之安闲。

5.【乙】段中作者为亭子取名“丰乐亭”的原因是_______和_________(用原文语句回答)。甲乙两段都表现了作者 _________的思想感情(提取【乙】段中四字短语回答)。

1.夫宣上恩德/以与民共乐/刺史之事也。

2.①像鸟的翅膀一样 ②情趣 ③根据 ④起名,命名

3.B

4.①远望那树木繁茂,又幽深又秀美的地方,那就是琅玡山。

②喜欢这地方僻静,而政事简单,又爱它的风俗安恬闲适。

5.幸其民乐其岁物之丰成 喜与予游也 与民同乐

参考答案

学完《小石潭记》,写一篇随感。

下 课

柳宗元

部编版八年级语文下册

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读