2021—2022学年统编版高中语文必修下册11.1《谏逐客书》课件(39张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021—2022学年统编版高中语文必修下册11.1《谏逐客书》课件(39张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-04-07 21:28:20 | ||

图片预览

文档简介

(共39张PPT)

谏逐客书

李斯

解 题:

“谏……书”

谏:下对上进行劝诫的用语。

书:上书,古代臣向君陈述意见的一种文体。

随事谏诤、议论政务的奏疏。

奏疏:又称奏议。中国古文书的一类,是封建 社会向帝王进言的文章的通称。

作者介绍:

李斯(公元前280年-公元前208年),姓李,名斯字通古。秦代著名的政治家、文学家和书法家。战国末年楚国上蔡(今河南上蔡西南)人。

早年为郡小吏,后跟从荀子学帝王之术,学成后去了秦国。一开始被吕不韦任以为郎,后劝说秦始皇灭诸侯、成帝业,被任为长史。秦王采用他的计谋,遣谋士持金玉游说关东六国,离间各国君臣,就任用他为客卿。

秦始皇十年时下令驱逐六国客卿。李斯上《谏逐客书》阻止,为秦王赵政所采纳,不久官至廷尉。在秦始皇统一六国的事业中起了较大作用。秦统一天下后,被任为丞相。他建议拆除郡县城墙,销毁民间的兵器,以加强对人民的统治;反对分封制,坚持郡县制;又主张焚烧民间收藏的《诗》、《书》、百家语,禁止私学,以加强专制主义中央集权的统治。还参与制定了法律,统一车轨、文字、度量衡制度。

才高其天 谋深如海--李斯

功过昭著的秦王朝名相,一生都在毫不掩饰地追逐功利权势。少年出道,研学帝王术,初投吕不韦,后宫帏(wéi)进言,献剪诸侯,灭六国,成帝王之策,得始皇信赖,驰鹜(wù)于秦都。上《谏逐客书》、倡郡县制、统一货币、度量衡、创“小篆”一统文字。他也曾助秦始皇焚书坑儒,最终为赵高所忌,于秦二世二年(前208年)被腰斩于咸阳闹市。

秦代散文的代表作家,现存 《谏逐客书》、《泰山刻石文》、《瑯玡台刻石文》等,以前者最为著名。

写作背景:

在秦始皇元年时发生了一件事:韩国派了一个叫郑国的水利专家到秦国来修长达三百余里的灌溉渠,企图以此来消耗秦国国力,不东伐韩国,被秦国发觉,要杀掉他。

郑国说:“臣为朝廷数年之命,就渠成亦秦万世之利也。”终于让他完成这件工程,然而那些因为客卿入秦而影响自己权势的秦国贵族,就利用这件事情对秦王进行挑拨,说外来客卿入秦都是别有用心的,应该把他们都赶跑。 到秦始皇十年时,秦王接受了他们的意见,下令驱逐所有客卿,李斯也在被逐之列,于是他就写了这篇《谏逐客书》,劝谏秦王不要驱逐客卿。

臣闻吏议逐客,窃以为过矣。昔缪公求士,西取由余于戎,东得百里奚于宛,迎蹇(jiǎn)叔于宋,来丕豹、公孙支于晋。此五子者,不产于秦,而穆公用之,并国二十,遂霸西戎。孝公用商鞅之法,移风易俗,民以殷盛,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服,获楚、魏之师,举地千里,至今治强。

议:商议

窃:私下

过:错误

昔:以前

求士:寻求贤士

西:(名词作状语)向西

取:获取,取得

东:(名词作状语)向东

得:得到

迎:迎来

来:招来

产:生

并:兼并,吞并

以:凭借

殷盛:殷实富裕

民以殷盛:民以(之)殷盛

乐用:乐于为用(乐意为国效力)

亲服:亲附归服

获:战胜

举:攻克、占领

治:社会安定

强:国力强盛

臣闻吏议逐客,窃以为过矣。昔缪公求士,西取由余于戎,东得百里奚于宛,迎蹇(jiǎn)叔于宋,来丕豹、公孙支于晋。此五子者,不产于秦,而穆公用之,并国二十,遂霸西戎。孝公用商鞅之法,移风易俗,民以殷盛,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服,获楚、魏之师,举地千里,至今治强。

我听到官吏们商议驱逐客卿这件事儿,(我)私下里认为是错误的。以前秦穆公寻求贤士,向西在西戎获取由余,向东在宛地得到百里奚,在宋国迎来蹇叔,还从晋国招来丕豹、公孙支。这五个人,不生在秦国,然而秦穆公重用了他们,吞并了二十多个国家,于是在西戎称霸。秦孝公采用商鞅的新法,移风易俗,百姓凭借这个殷实富裕,国家凭借这个富强,百姓乐意为国效力,诸侯亲附归服,战胜楚国、魏国的军队,攻占土地千里。到如今(仍然)社会安定,国力强盛。

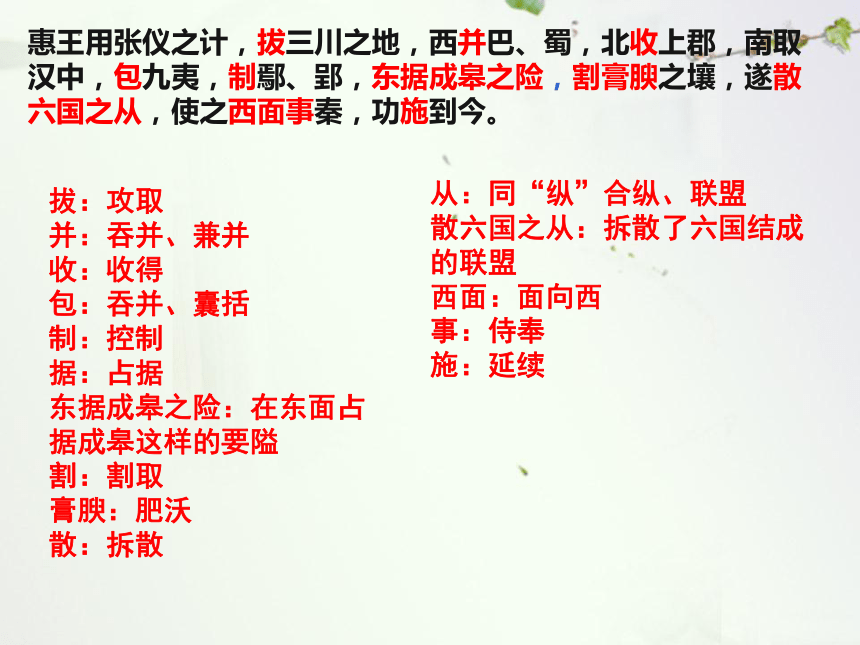

惠王用张仪之计,拔三川之地,西并巴、蜀,北收上郡,南取汉中,包九夷,制鄢、郢,东据成皋之险,割膏腴之壤,遂散六国之从,使之西面事秦,功施到今。

拔:攻取

并:吞并、兼并

收:收得

包:吞并、囊括

制:控制

据:占据

东据成皋之险:在东面占据成皋这样的要隘

割:割取

膏腴:肥沃

散:拆散

从:同“纵”合纵、联盟

散六国之从:拆散了六国结成的联盟

西面:面向西

事:侍奉

施:延续

惠王用张仪之计,拔三川之地,西并巴、蜀,北收上郡,南取汉中,包九夷,制鄢、郢,东据成皋之险,割膏腴之壤,遂散六国之从,使之西面事秦,功施到今。

秦惠王采用张仪的计策,攻取三川之地,向西吞并巴、楚两国,向北收得上郡,向南攻取汉中,吞并九夷各部,控制鄢、郢之地,在东面占据成皋这样的要隘割取肥沃的土地,拆散了六国结成的联盟,让他们面向西侍奉秦国,功劳延续到如今。

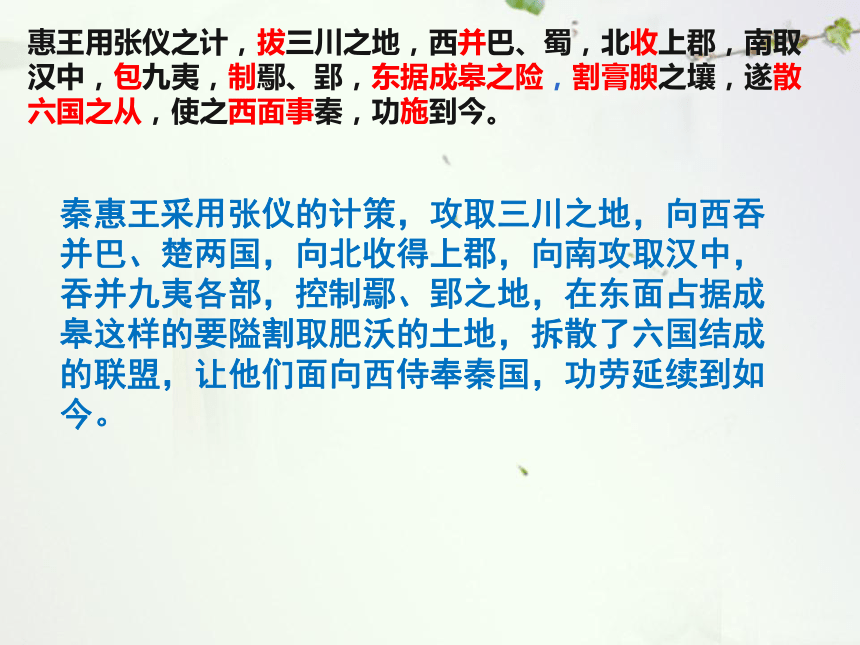

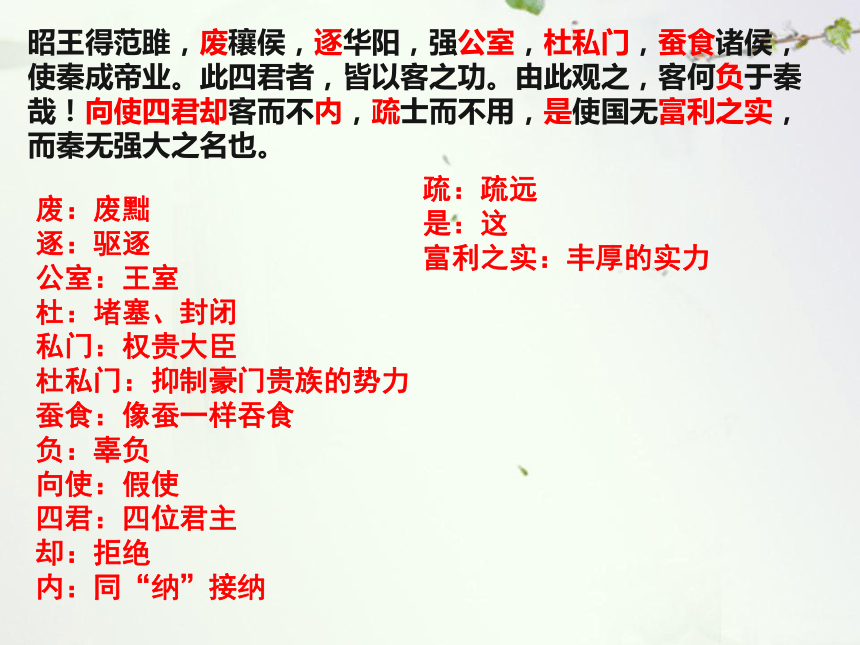

昭王得范雎,废穰侯,逐华阳,强公室,杜私门,蚕食诸侯,使秦成帝业。此四君者,皆以客之功。由此观之,客何负于秦哉!向使四君却客而不内,疏士而不用,是使国无富利之实,而秦无强大之名也。

废:废黜

逐:驱逐

公室:王室

杜:堵塞、封闭

私门:权贵大臣

杜私门:抑制豪门贵族的势力

蚕食:像蚕一样吞食

负:辜负

向使:假使

四君:四位君主

却:拒绝

内:同“纳”接纳

疏:疏远

是:这

富利之实:丰厚的实力

昭王得范雎,废穰侯,逐华阳,强公室,杜私门,蚕食诸侯,使秦成帝业。此四君者,皆以客之功。由此观之,客何负于秦哉!向使四君却客而不内,疏士而不用,是使国无富利之实,而秦无强大之名也。

秦昭王得到范雎,废黜穰侯,驱逐华阳君,加强了王室的权力,抑制了豪门贵族的势力,像蚕一样吞食了诸侯的领土,让秦国成就帝王大业。这四位君主全都依靠客卿的功劳。由此看来,假使四位君主拒绝远客而不接纳,疏远贤士而不重用,这(会)让国家没有丰厚的实力,而秦国(就)没有强大的名声了。

第一段写了哪些内容?

首先开门见山提出全文的中心论点

→臣闻吏议逐客,窃以为过矣

逐客是错误的

开门见山,语气谦和,平心静气

切合日理万机的秦王的性格

其次重点论述了客卿对秦国有功

秦缪公求士———广纳人才———遂霸西戎

秦孝公用商鞅——变法治国———民盛国强

秦惠王用张仪——四面扩张———以横破纵

秦昭王得范雎——打击豪门———强化集权

详细叙述了四代秦君重用客卿富国的史实,证明客卿有功。

史实论证

用历史论据来证明论点的方法

叙说秦始皇祖辈事业辉煌的历史, 调节秦王政接受《谏逐客书》有三点好处:

一、使秦王政感受强烈的家族荣耀,产生作为帝业传人的自豪感,从而产生贴近《谏逐客书》的喜悦心情;

二、使秦王政从对先辈业绩的研读中,体会客卿对秦国的忠心和作用,从而消除因“郑国事件”而造成的对客卿的心理成见;

三、发挥秦王政祖先业绩的感召作用,给秦王政树立了任用客卿成就霸业的榜样,秦王政作为秦国帝业的继承人,如若不停止逐客,就既有背弃先王之嫌,又有“使国无富利之实,而秦无强大之名”的忧虑。

如果当年李斯将思考的方面局限在眼前事实上,只辩解自己如何不同于“郑国”,大谈自己有些什么贡献,那可就只能引起秦王政的反感心理 。

今陛下致昆山之玉,有随和之宝,垂明月之珠,服太阿之剑,乘纤离之马,建翠凤之旗,树灵鼍(tuó)之鼓。此数宝者,秦不生一焉,而陛下说之,何也?必秦国之所生然后可,则是夜光之璧,不饰朝廷;犀象之器,不为玩好;郑、卫之女不充后宫,而骏良駃騠不实外厩,江南金锡不为用,西蜀丹青不为采。

致:得到

随和之宝:随侯珠与和氏璧

垂:悬挂

(星垂平野阔,月涌大江流)

服:佩带

建:树立

翠凤之旗:以翠羽装饰的凤形旗帜

秦不生一焉:秦国不生产一样

说:同“悦”喜欢

则:那么

犀象之器:用犀牛角和象牙制成的器具

玩好:供玩赏的宝物

外厩:宫外的马舍

西蜀丹青:蜀地出产的丹青颜料

今陛下致昆山之玉,有随和之宝,垂明月之珠,服太阿之剑,乘纤离之马,建翠凤之旗,树灵鼍(tuó)之鼓。此数宝者,秦不生一焉,而陛下说之,何也?必秦国之所生然后可,则是夜光之璧,不饰朝廷;犀象之器,不为玩好;郑、卫之女不充后宫,而骏良駃騠不实外厩,江南金锡不为用,西蜀丹青不为采。

如今陛下得到昆明的美玉,拥有随侯珠与和氏璧之类的宝物,悬挂珠宝明月,佩带太阿剑,乘坐骏马纤离,树立着以翠羽装饰的凤形旗帜,树起灵鼍鼓。这些宝物,秦国不出产一样,而陛下却喜欢他们,为什么呢?(倘若)必定秦国出产的才可以使用,那么这夜光宝玉,不能装饰朝廷,犀牛角、象牙制成的器具不能作为供玩赏的宝物,蜀地出产的丹青颜料不能采用。

所以饰后宫,充下陈,娱心意,说耳目者,必出于秦然后可,则是宛珠之簪,傅玑之珥,阿缟之衣,锦绣之饰不进于前,而随俗雅化,佳冶窈窕,赵女不立于侧也。

所以:用来

所以......者:用来......的

下陈:古代殿堂下放置礼品,站列婢妾的地方

傅:附着,加上

傅玑之珥:镶嵌着珠子的耳饰

阿缟:古代齐国东阿所产的细绢

不进于前:不能进呈大王面前

随俗雅化:娴雅变化而能随俗

佳冶:娇美妖冶

所以饰后宫,充下陈,娱心意,说耳目者,必出于秦然后可,则是宛珠之簪,傅玑之珥,阿缟之衣,锦绣之饰不进于前,而随俗雅化,佳冶窈窕,赵女不立于侧也。

用来装饰后宫,充盈堂下,赏心悦目的一切,必须是出产于秦国才可以用的话,那么用宛珠装饰的簪子,镶嵌着珠子的耳饰,古代齐国东阿所产的细绢做成的衣服,锦绣做成的服饰就不能进呈到大王面前,那些娴雅变化而能随俗,娇美妖冶艳丽多姿的赵女就不能侍立在身旁。

夫击瓮叩缶弹筝搏髀,而歌呼呜呜快耳者,真秦之声也;《郑》、《卫》、《桑间》,《昭》、《虞》、《武》、《象》者,异国之乐也。今弃击瓮叩缶而就《郑》、《卫》,退弹筝而取《昭》、《虞》,若是者何也?快意当前,适观而已矣。今取人则不然。不问可否,不论曲直,非秦者去,为客者逐。然则是所重者在乎色乐珠玉,而所轻者在乎人民也。此非所以跨海内、制诸侯之术也。

击瓮叩缶:敲击、瓮缶来奏乐

搏髀:拍打大腿

歌呼:唱歌呼喊

真秦之声也:真正地道秦国的声乐

就:观赏

(待到重阳日,还来就菊花)

退:撤退,撤下

若是:像这样

快意当前:(只不过图)眼前称心如意

适观:适于观听/适合观赏

而已矣:罢了

不问可否:不问青红皂白

不论曲直:不论是非曲直

去:离开

然则:既然这样,那么......

色:女色

乐:声乐

所以:用来/用来......的

跨海内:统一天下

夫击瓮叩缶弹筝搏髀,而歌呼呜呜快耳者,真秦之声也;《郑》、《卫》、《桑间》,《昭》、《虞》、《武》、《象》者,异国之乐也。今弃击瓮叩缶而就《郑》、《卫》,退弹筝而取《昭》、《虞》,若是者何也?快意当前,适观而已矣。今取人则不然。不问可否,不论曲直,非秦者去,为客者逐。然则是所重者在乎色乐珠玉,而所轻者在乎人民也。此非所以跨海内、制诸侯之术也。

那敲瓮击缶弹筝拍大腿,同时歌唱呼喊发出呜呜的声音来快活耳朵的,(才是)真正地道秦国的声乐;《郑》、《卫》、《桑间》,《昭》、《虞》、《武》、《象》是别国的音乐。如今放弃敲瓮击缶却观赏《郑》、《卫》之乐,撤下弹筝却采取《昭》、《虞》之乐,像这样(做)为什么呢?(只不过是图)眼前称心如意,适合观赏罢了。如今用人却不这样,不问青红皂白,不论是非曲直,不是秦国人就得离开,是客卿就得驱逐。既然这样,那么这(是)所重的是女色、声乐、珠宝、美玉,而所轻的是百姓啊。这不是用来统一天下,制服诸侯的方法啊。

第二段主要运用了什么论证方法?

比喻论证(以物喻人),对比论证

用异国物(客观事实与反面假设)

取物原则:快意当前,适观而已

用人原则:非秦者去,为客者逐

重物轻人:此非所以跨海内、制诸侯之术

举出大量事实,说明重物轻人决非一代英主所应为。从理论上进一步阐明纳客与逐客的利害关系。

类比论证:通过已知事物与跟它有某些相同特点的事物进行比较,从而引出结论的方法。(找相同得结论)(同类)

对比论证:寻找事物之间的不同点,通过正反对照,从而达到说理论证的目的。(找不同得结论)

古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。

骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。

臣之妻私臣,臣之妾畏臣,臣之客欲有求于臣,皆以美于徐公。今齐地方千里,百二十城,宫妇左右莫不私王,朝廷之臣莫不畏王,四境之内莫不有求于王,由此观之,王之蔽甚矣。

对比论证

对比论证

类比论证

用秦王政对于异国所产宝物的喜爱来说明逐客之荒谬。

李斯将思维导向秦王周围,由秦王政驱逐非秦所生之客卿,反向联系到秦王所喜用的非秦所产之物,指出这是重物轻人的做法。并用归谬法,从秦王政逐客之论推出外国所产的物、色、乐均应“不进于前”的结论,对秦王政构成了极强的逻辑诱导力和理论慑服力。

这段设喻丰富多样,写法灵活多变,运笔酣畅淋漓。为全文最精彩部分,前人对此极为称誉。宋代李涂说:“中间论物不出于秦而秦用之,独人才不出于秦而秦不用,反复议论,痛快,深得作文之法。”

这一段的论据运用,对调节秦王政对《谏逐

客书》的接受心理也有三点好处:

一、文章所列举的珍宝、美色、音乐,秦王喜用,具有心理接近性;

二、对于文章所列举之物,秦王常用,对其好处已有亲身感受,易于由物及人去认识客卿的作用;

三、按逐客之理推之,秦王政当弃其已用异国之宝,这对于掠宝成性的秦王政来说是决难接受的,而弃宝之论又确从逐客之逻辑所出,这就陷秦王政于进退两难之境地,从而造成秦王不得不考虑撤销逐客令的心理态势。

臣闻地广者粟多,国大者人众,兵强则士勇。是以泰山不让土壤,故能成其大;河海不择细流,故能就其深;王者不却众庶,故能明其德。是以地无四方,民无异国,四时充美,鬼神降福,此五帝三王之所以无敌也。今乃弃黔(qián)首以资敌国,却宾客以业诸侯,使天下之士退而不敢西向,裹足不入秦,此所谓“藉(jiè)寇兵而赍(jī)盗粮”者也。

粟:粮食

兵:兵器

是以:因此

让:辞让,拒绝

择:同“释”,舍弃

却:拒绝

众庶:百姓

四方:东西南北

四时:四季

充:丰裕,繁盛

乃:却

黔首:指百姓,平民

黔:黑色

黔首:战国以及秦朝时期平民出门会用黑色头巾裹头

资:资助,供给

业:使成就霸业

退:退却

藉:同“借”借给

赍:送给,付与

藉寇兵而赍盗粮:给敌人提供兵器和粮食

臣闻地广者粟多,国大者人众,兵强则士勇。是以泰山不让土壤,故能成其大;河海不择细流,故能就其深;王者不却众庶,故能明其德。是以地无四方,民无异国,四时充美,鬼神降福,此五帝三王之所以无敌也。今乃弃黔(qián)首以资敌国,却宾客以业诸侯,使天下之士退而不敢西向,裹足不入秦,此所谓“藉(jiè)寇兵而赍(jī)盗粮”者也。

我听说土地广大的粮食就多,国家广大的人口就多,兵器强悍的士兵就勇敢。因此泰山不拒绝泥土,所以能够成就它的高大;江河湖海不舍弃细小的水流,所以能够成就它的深邃;有志建立王业的人不嫌弃民众,所以能够彰显他的德行。因此土地不分东西南北,百姓不论异国他邦,(那样便会)四季繁盛美好,天地鬼神降赐福运,这就是五帝三皇无可匹敌的原因。如今却抛弃百姓使之资助敌国,拒绝宾客使之(帮助)诸侯成就霸业,让天下的贤士退却而不敢西进,裹足止步不入秦国。“这就叫做借给敌寇兵器送给强盗粮食”啊。

四、理论概括:阐明纳客与逐客的利害

正面:天道与圣王的做法

反正:秦国目前的做法

指出逐客必将造成秦国的危亡,总结全文,照应开头。

夫物不产于秦,可宝者多;士不产于秦,而愿忠者众。今逐客以资敌国,损民以益仇,内自虚而外树怨于诸侯,求国无危,不可得也。。

益:增加

树怨:结怨

......也:判断句

夫物不产于秦,可宝者多;士不产于秦,而愿忠者众。今逐客以资敌国,损民以益仇,内自虚而外树怨于诸侯,求国无危,不可得也。。

物品不出产在秦国,可是宝贵的东西(却)很多;贤士不生长在秦国,可是愿意效忠的(却)很多。如今驱逐客卿来资助敌国,减损百姓来增加仇敌,内部自己造成空虚而外部在诸侯中树立仇怨,(那要)谋求国家没有危难,是不可能的啊。

理论进一步阐明纳客与逐客的利害关系,对调节和引导秦王的接受心理也有三点好处:

一、通过“粟多”、“人众”、“士勇”之理,启迪秦王政认识怎样才能“成其大”、“就其深”、“明其德”;

二、以山、河等物和三王五帝的事迹进行对比,进而使秦王反思逐客之过;

三、通过所讲之理,描绘“无敌于天下”的蓝图,自然也会对秦王政产生出一种理想呼唤的心理动力。

由现实而及历史,由人而及物及山及水,由秦而及五帝三王,论据的巧妙之处在于这样纵横联系拓宽了思考的视野,形成相互间的比较印证,使秦王政在阅读过程中不断调节和改变心理意向,向有利于接受劝阻逐客建议的方向转变。

采用切近秦王独特心理的手段,使之从内心产生共鸣,形成认同观点的良好心理情绪:

1 、注意维护了君王尊严。

2 、顺应读者的“期待视野”。秦王政作为秦国一代君王,一统天下是他的最高理想,李斯在文中以“跨海内制诸候”、“地无四方”、“民无异国”、“无敌于天下”来打动秦王政,正好顺应了秦王政的心理意向。

3 、痛陈利害,增强情感共鸣。白居易曾说“感人心者,莫先乎情”。李斯在文中站在秦王政的角度上,反复阐述逐客对秦国的严重危害和后果,并上升到国家安危的高度,字字句句,利害悠关,震撼人心。这种设身处地为秦国利益着想,忠恳真切的情感,不能不使秦王政深受震撼而产生共鸣。

《谏逐客书》成功地揣摩了接受者的接受心理, 对促成秦王政撤销逐客令,起到了十分积极的作用。

1、表明观点——开门见山 (逐客是错误的)

2、举例论证

穆公求士———广纳人才——遂霸西戎

孝公用商鞅——变法治国——民盛国强

惠王用张仪——四面扩张——以横破纵

昭王得范雎——打击豪门——强化集权

(客有功于秦)

3、对比论证

爱异国物

逐外国人

非统一天下、制服诸侯之术

(逐客不利统一大业)

4、总结 ——求国无危,不可得也 (逐客危害秦国)

内容述评

全文总结

这篇文章在论证秦国驱逐客卿的错误和危害时,没有在逐客这个具体问题上就事论事,也没有涉及自己个人的进退出处,而是站在“跨海内,制诸侯”完成统一天下大业的高度,来分析阐明逐客的利害得失,这反映了李斯的卓越见识,体现了他顺应历史潮流的进步政治主张和用人路线。文章所表现出的不分地域,任人唯贤的思想,在今天也有一定的借鉴意义。

四·隋唐至清末——科举制度

始于隋朝,兴于唐朝,完善于明清,终止于清末"新政”。

分为四级考试制度。

科举的四级考试制度:

1.院试。又叫“童试”,童生参加,考上为“生员”,即“秀才”

2.乡试。又叫“秋闲”“秋闱”,省级考试,生员参加,考上为“举人”,第一名称之为“解元”

(八月 桂榜)

3.会试。又叫“春阁”“春闱”,由六部的礼部主持考试,举人参加,考上为“贡士”,第一名称之为“会元”(三月 杏榜)

4.殿试。皇帝主考,或者是皇帝委派大臣主考贡士参加,考上为“进士”:殿试分三甲录取第一甲赐进士及第,第二甲赐进士出身,第三甲赐同进士出身,第一甲录取三名第一名俗称状元,第二名俗称榜眼,第三名俗称探花,合称为三甲。(四月 金榜)

桂榜:乡试中举叫乙榜,又叫乙科。放榜之时,正值桂花飘香,故又称桂榜。

杏榜:为公布会试考中者而发的榜。因为当时正值阳春四月,杏花绽放,故称“杏榜”。会试放榜,可谓“杏榜题名”。

金榜:殿试揭晓的榜。殿试后录取进士,揭晓名次的布告,因用黄纸书写,故而称金榜。考中进士就称金榜题名。

谏逐客书

李斯

解 题:

“谏……书”

谏:下对上进行劝诫的用语。

书:上书,古代臣向君陈述意见的一种文体。

随事谏诤、议论政务的奏疏。

奏疏:又称奏议。中国古文书的一类,是封建 社会向帝王进言的文章的通称。

作者介绍:

李斯(公元前280年-公元前208年),姓李,名斯字通古。秦代著名的政治家、文学家和书法家。战国末年楚国上蔡(今河南上蔡西南)人。

早年为郡小吏,后跟从荀子学帝王之术,学成后去了秦国。一开始被吕不韦任以为郎,后劝说秦始皇灭诸侯、成帝业,被任为长史。秦王采用他的计谋,遣谋士持金玉游说关东六国,离间各国君臣,就任用他为客卿。

秦始皇十年时下令驱逐六国客卿。李斯上《谏逐客书》阻止,为秦王赵政所采纳,不久官至廷尉。在秦始皇统一六国的事业中起了较大作用。秦统一天下后,被任为丞相。他建议拆除郡县城墙,销毁民间的兵器,以加强对人民的统治;反对分封制,坚持郡县制;又主张焚烧民间收藏的《诗》、《书》、百家语,禁止私学,以加强专制主义中央集权的统治。还参与制定了法律,统一车轨、文字、度量衡制度。

才高其天 谋深如海--李斯

功过昭著的秦王朝名相,一生都在毫不掩饰地追逐功利权势。少年出道,研学帝王术,初投吕不韦,后宫帏(wéi)进言,献剪诸侯,灭六国,成帝王之策,得始皇信赖,驰鹜(wù)于秦都。上《谏逐客书》、倡郡县制、统一货币、度量衡、创“小篆”一统文字。他也曾助秦始皇焚书坑儒,最终为赵高所忌,于秦二世二年(前208年)被腰斩于咸阳闹市。

秦代散文的代表作家,现存 《谏逐客书》、《泰山刻石文》、《瑯玡台刻石文》等,以前者最为著名。

写作背景:

在秦始皇元年时发生了一件事:韩国派了一个叫郑国的水利专家到秦国来修长达三百余里的灌溉渠,企图以此来消耗秦国国力,不东伐韩国,被秦国发觉,要杀掉他。

郑国说:“臣为朝廷数年之命,就渠成亦秦万世之利也。”终于让他完成这件工程,然而那些因为客卿入秦而影响自己权势的秦国贵族,就利用这件事情对秦王进行挑拨,说外来客卿入秦都是别有用心的,应该把他们都赶跑。 到秦始皇十年时,秦王接受了他们的意见,下令驱逐所有客卿,李斯也在被逐之列,于是他就写了这篇《谏逐客书》,劝谏秦王不要驱逐客卿。

臣闻吏议逐客,窃以为过矣。昔缪公求士,西取由余于戎,东得百里奚于宛,迎蹇(jiǎn)叔于宋,来丕豹、公孙支于晋。此五子者,不产于秦,而穆公用之,并国二十,遂霸西戎。孝公用商鞅之法,移风易俗,民以殷盛,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服,获楚、魏之师,举地千里,至今治强。

议:商议

窃:私下

过:错误

昔:以前

求士:寻求贤士

西:(名词作状语)向西

取:获取,取得

东:(名词作状语)向东

得:得到

迎:迎来

来:招来

产:生

并:兼并,吞并

以:凭借

殷盛:殷实富裕

民以殷盛:民以(之)殷盛

乐用:乐于为用(乐意为国效力)

亲服:亲附归服

获:战胜

举:攻克、占领

治:社会安定

强:国力强盛

臣闻吏议逐客,窃以为过矣。昔缪公求士,西取由余于戎,东得百里奚于宛,迎蹇(jiǎn)叔于宋,来丕豹、公孙支于晋。此五子者,不产于秦,而穆公用之,并国二十,遂霸西戎。孝公用商鞅之法,移风易俗,民以殷盛,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服,获楚、魏之师,举地千里,至今治强。

我听到官吏们商议驱逐客卿这件事儿,(我)私下里认为是错误的。以前秦穆公寻求贤士,向西在西戎获取由余,向东在宛地得到百里奚,在宋国迎来蹇叔,还从晋国招来丕豹、公孙支。这五个人,不生在秦国,然而秦穆公重用了他们,吞并了二十多个国家,于是在西戎称霸。秦孝公采用商鞅的新法,移风易俗,百姓凭借这个殷实富裕,国家凭借这个富强,百姓乐意为国效力,诸侯亲附归服,战胜楚国、魏国的军队,攻占土地千里。到如今(仍然)社会安定,国力强盛。

惠王用张仪之计,拔三川之地,西并巴、蜀,北收上郡,南取汉中,包九夷,制鄢、郢,东据成皋之险,割膏腴之壤,遂散六国之从,使之西面事秦,功施到今。

拔:攻取

并:吞并、兼并

收:收得

包:吞并、囊括

制:控制

据:占据

东据成皋之险:在东面占据成皋这样的要隘

割:割取

膏腴:肥沃

散:拆散

从:同“纵”合纵、联盟

散六国之从:拆散了六国结成的联盟

西面:面向西

事:侍奉

施:延续

惠王用张仪之计,拔三川之地,西并巴、蜀,北收上郡,南取汉中,包九夷,制鄢、郢,东据成皋之险,割膏腴之壤,遂散六国之从,使之西面事秦,功施到今。

秦惠王采用张仪的计策,攻取三川之地,向西吞并巴、楚两国,向北收得上郡,向南攻取汉中,吞并九夷各部,控制鄢、郢之地,在东面占据成皋这样的要隘割取肥沃的土地,拆散了六国结成的联盟,让他们面向西侍奉秦国,功劳延续到如今。

昭王得范雎,废穰侯,逐华阳,强公室,杜私门,蚕食诸侯,使秦成帝业。此四君者,皆以客之功。由此观之,客何负于秦哉!向使四君却客而不内,疏士而不用,是使国无富利之实,而秦无强大之名也。

废:废黜

逐:驱逐

公室:王室

杜:堵塞、封闭

私门:权贵大臣

杜私门:抑制豪门贵族的势力

蚕食:像蚕一样吞食

负:辜负

向使:假使

四君:四位君主

却:拒绝

内:同“纳”接纳

疏:疏远

是:这

富利之实:丰厚的实力

昭王得范雎,废穰侯,逐华阳,强公室,杜私门,蚕食诸侯,使秦成帝业。此四君者,皆以客之功。由此观之,客何负于秦哉!向使四君却客而不内,疏士而不用,是使国无富利之实,而秦无强大之名也。

秦昭王得到范雎,废黜穰侯,驱逐华阳君,加强了王室的权力,抑制了豪门贵族的势力,像蚕一样吞食了诸侯的领土,让秦国成就帝王大业。这四位君主全都依靠客卿的功劳。由此看来,假使四位君主拒绝远客而不接纳,疏远贤士而不重用,这(会)让国家没有丰厚的实力,而秦国(就)没有强大的名声了。

第一段写了哪些内容?

首先开门见山提出全文的中心论点

→臣闻吏议逐客,窃以为过矣

逐客是错误的

开门见山,语气谦和,平心静气

切合日理万机的秦王的性格

其次重点论述了客卿对秦国有功

秦缪公求士———广纳人才———遂霸西戎

秦孝公用商鞅——变法治国———民盛国强

秦惠王用张仪——四面扩张———以横破纵

秦昭王得范雎——打击豪门———强化集权

详细叙述了四代秦君重用客卿富国的史实,证明客卿有功。

史实论证

用历史论据来证明论点的方法

叙说秦始皇祖辈事业辉煌的历史, 调节秦王政接受《谏逐客书》有三点好处:

一、使秦王政感受强烈的家族荣耀,产生作为帝业传人的自豪感,从而产生贴近《谏逐客书》的喜悦心情;

二、使秦王政从对先辈业绩的研读中,体会客卿对秦国的忠心和作用,从而消除因“郑国事件”而造成的对客卿的心理成见;

三、发挥秦王政祖先业绩的感召作用,给秦王政树立了任用客卿成就霸业的榜样,秦王政作为秦国帝业的继承人,如若不停止逐客,就既有背弃先王之嫌,又有“使国无富利之实,而秦无强大之名”的忧虑。

如果当年李斯将思考的方面局限在眼前事实上,只辩解自己如何不同于“郑国”,大谈自己有些什么贡献,那可就只能引起秦王政的反感心理 。

今陛下致昆山之玉,有随和之宝,垂明月之珠,服太阿之剑,乘纤离之马,建翠凤之旗,树灵鼍(tuó)之鼓。此数宝者,秦不生一焉,而陛下说之,何也?必秦国之所生然后可,则是夜光之璧,不饰朝廷;犀象之器,不为玩好;郑、卫之女不充后宫,而骏良駃騠不实外厩,江南金锡不为用,西蜀丹青不为采。

致:得到

随和之宝:随侯珠与和氏璧

垂:悬挂

(星垂平野阔,月涌大江流)

服:佩带

建:树立

翠凤之旗:以翠羽装饰的凤形旗帜

秦不生一焉:秦国不生产一样

说:同“悦”喜欢

则:那么

犀象之器:用犀牛角和象牙制成的器具

玩好:供玩赏的宝物

外厩:宫外的马舍

西蜀丹青:蜀地出产的丹青颜料

今陛下致昆山之玉,有随和之宝,垂明月之珠,服太阿之剑,乘纤离之马,建翠凤之旗,树灵鼍(tuó)之鼓。此数宝者,秦不生一焉,而陛下说之,何也?必秦国之所生然后可,则是夜光之璧,不饰朝廷;犀象之器,不为玩好;郑、卫之女不充后宫,而骏良駃騠不实外厩,江南金锡不为用,西蜀丹青不为采。

如今陛下得到昆明的美玉,拥有随侯珠与和氏璧之类的宝物,悬挂珠宝明月,佩带太阿剑,乘坐骏马纤离,树立着以翠羽装饰的凤形旗帜,树起灵鼍鼓。这些宝物,秦国不出产一样,而陛下却喜欢他们,为什么呢?(倘若)必定秦国出产的才可以使用,那么这夜光宝玉,不能装饰朝廷,犀牛角、象牙制成的器具不能作为供玩赏的宝物,蜀地出产的丹青颜料不能采用。

所以饰后宫,充下陈,娱心意,说耳目者,必出于秦然后可,则是宛珠之簪,傅玑之珥,阿缟之衣,锦绣之饰不进于前,而随俗雅化,佳冶窈窕,赵女不立于侧也。

所以:用来

所以......者:用来......的

下陈:古代殿堂下放置礼品,站列婢妾的地方

傅:附着,加上

傅玑之珥:镶嵌着珠子的耳饰

阿缟:古代齐国东阿所产的细绢

不进于前:不能进呈大王面前

随俗雅化:娴雅变化而能随俗

佳冶:娇美妖冶

所以饰后宫,充下陈,娱心意,说耳目者,必出于秦然后可,则是宛珠之簪,傅玑之珥,阿缟之衣,锦绣之饰不进于前,而随俗雅化,佳冶窈窕,赵女不立于侧也。

用来装饰后宫,充盈堂下,赏心悦目的一切,必须是出产于秦国才可以用的话,那么用宛珠装饰的簪子,镶嵌着珠子的耳饰,古代齐国东阿所产的细绢做成的衣服,锦绣做成的服饰就不能进呈到大王面前,那些娴雅变化而能随俗,娇美妖冶艳丽多姿的赵女就不能侍立在身旁。

夫击瓮叩缶弹筝搏髀,而歌呼呜呜快耳者,真秦之声也;《郑》、《卫》、《桑间》,《昭》、《虞》、《武》、《象》者,异国之乐也。今弃击瓮叩缶而就《郑》、《卫》,退弹筝而取《昭》、《虞》,若是者何也?快意当前,适观而已矣。今取人则不然。不问可否,不论曲直,非秦者去,为客者逐。然则是所重者在乎色乐珠玉,而所轻者在乎人民也。此非所以跨海内、制诸侯之术也。

击瓮叩缶:敲击、瓮缶来奏乐

搏髀:拍打大腿

歌呼:唱歌呼喊

真秦之声也:真正地道秦国的声乐

就:观赏

(待到重阳日,还来就菊花)

退:撤退,撤下

若是:像这样

快意当前:(只不过图)眼前称心如意

适观:适于观听/适合观赏

而已矣:罢了

不问可否:不问青红皂白

不论曲直:不论是非曲直

去:离开

然则:既然这样,那么......

色:女色

乐:声乐

所以:用来/用来......的

跨海内:统一天下

夫击瓮叩缶弹筝搏髀,而歌呼呜呜快耳者,真秦之声也;《郑》、《卫》、《桑间》,《昭》、《虞》、《武》、《象》者,异国之乐也。今弃击瓮叩缶而就《郑》、《卫》,退弹筝而取《昭》、《虞》,若是者何也?快意当前,适观而已矣。今取人则不然。不问可否,不论曲直,非秦者去,为客者逐。然则是所重者在乎色乐珠玉,而所轻者在乎人民也。此非所以跨海内、制诸侯之术也。

那敲瓮击缶弹筝拍大腿,同时歌唱呼喊发出呜呜的声音来快活耳朵的,(才是)真正地道秦国的声乐;《郑》、《卫》、《桑间》,《昭》、《虞》、《武》、《象》是别国的音乐。如今放弃敲瓮击缶却观赏《郑》、《卫》之乐,撤下弹筝却采取《昭》、《虞》之乐,像这样(做)为什么呢?(只不过是图)眼前称心如意,适合观赏罢了。如今用人却不这样,不问青红皂白,不论是非曲直,不是秦国人就得离开,是客卿就得驱逐。既然这样,那么这(是)所重的是女色、声乐、珠宝、美玉,而所轻的是百姓啊。这不是用来统一天下,制服诸侯的方法啊。

第二段主要运用了什么论证方法?

比喻论证(以物喻人),对比论证

用异国物(客观事实与反面假设)

取物原则:快意当前,适观而已

用人原则:非秦者去,为客者逐

重物轻人:此非所以跨海内、制诸侯之术

举出大量事实,说明重物轻人决非一代英主所应为。从理论上进一步阐明纳客与逐客的利害关系。

类比论证:通过已知事物与跟它有某些相同特点的事物进行比较,从而引出结论的方法。(找相同得结论)(同类)

对比论证:寻找事物之间的不同点,通过正反对照,从而达到说理论证的目的。(找不同得结论)

古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。

骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。

臣之妻私臣,臣之妾畏臣,臣之客欲有求于臣,皆以美于徐公。今齐地方千里,百二十城,宫妇左右莫不私王,朝廷之臣莫不畏王,四境之内莫不有求于王,由此观之,王之蔽甚矣。

对比论证

对比论证

类比论证

用秦王政对于异国所产宝物的喜爱来说明逐客之荒谬。

李斯将思维导向秦王周围,由秦王政驱逐非秦所生之客卿,反向联系到秦王所喜用的非秦所产之物,指出这是重物轻人的做法。并用归谬法,从秦王政逐客之论推出外国所产的物、色、乐均应“不进于前”的结论,对秦王政构成了极强的逻辑诱导力和理论慑服力。

这段设喻丰富多样,写法灵活多变,运笔酣畅淋漓。为全文最精彩部分,前人对此极为称誉。宋代李涂说:“中间论物不出于秦而秦用之,独人才不出于秦而秦不用,反复议论,痛快,深得作文之法。”

这一段的论据运用,对调节秦王政对《谏逐

客书》的接受心理也有三点好处:

一、文章所列举的珍宝、美色、音乐,秦王喜用,具有心理接近性;

二、对于文章所列举之物,秦王常用,对其好处已有亲身感受,易于由物及人去认识客卿的作用;

三、按逐客之理推之,秦王政当弃其已用异国之宝,这对于掠宝成性的秦王政来说是决难接受的,而弃宝之论又确从逐客之逻辑所出,这就陷秦王政于进退两难之境地,从而造成秦王不得不考虑撤销逐客令的心理态势。

臣闻地广者粟多,国大者人众,兵强则士勇。是以泰山不让土壤,故能成其大;河海不择细流,故能就其深;王者不却众庶,故能明其德。是以地无四方,民无异国,四时充美,鬼神降福,此五帝三王之所以无敌也。今乃弃黔(qián)首以资敌国,却宾客以业诸侯,使天下之士退而不敢西向,裹足不入秦,此所谓“藉(jiè)寇兵而赍(jī)盗粮”者也。

粟:粮食

兵:兵器

是以:因此

让:辞让,拒绝

择:同“释”,舍弃

却:拒绝

众庶:百姓

四方:东西南北

四时:四季

充:丰裕,繁盛

乃:却

黔首:指百姓,平民

黔:黑色

黔首:战国以及秦朝时期平民出门会用黑色头巾裹头

资:资助,供给

业:使成就霸业

退:退却

藉:同“借”借给

赍:送给,付与

藉寇兵而赍盗粮:给敌人提供兵器和粮食

臣闻地广者粟多,国大者人众,兵强则士勇。是以泰山不让土壤,故能成其大;河海不择细流,故能就其深;王者不却众庶,故能明其德。是以地无四方,民无异国,四时充美,鬼神降福,此五帝三王之所以无敌也。今乃弃黔(qián)首以资敌国,却宾客以业诸侯,使天下之士退而不敢西向,裹足不入秦,此所谓“藉(jiè)寇兵而赍(jī)盗粮”者也。

我听说土地广大的粮食就多,国家广大的人口就多,兵器强悍的士兵就勇敢。因此泰山不拒绝泥土,所以能够成就它的高大;江河湖海不舍弃细小的水流,所以能够成就它的深邃;有志建立王业的人不嫌弃民众,所以能够彰显他的德行。因此土地不分东西南北,百姓不论异国他邦,(那样便会)四季繁盛美好,天地鬼神降赐福运,这就是五帝三皇无可匹敌的原因。如今却抛弃百姓使之资助敌国,拒绝宾客使之(帮助)诸侯成就霸业,让天下的贤士退却而不敢西进,裹足止步不入秦国。“这就叫做借给敌寇兵器送给强盗粮食”啊。

四、理论概括:阐明纳客与逐客的利害

正面:天道与圣王的做法

反正:秦国目前的做法

指出逐客必将造成秦国的危亡,总结全文,照应开头。

夫物不产于秦,可宝者多;士不产于秦,而愿忠者众。今逐客以资敌国,损民以益仇,内自虚而外树怨于诸侯,求国无危,不可得也。。

益:增加

树怨:结怨

......也:判断句

夫物不产于秦,可宝者多;士不产于秦,而愿忠者众。今逐客以资敌国,损民以益仇,内自虚而外树怨于诸侯,求国无危,不可得也。。

物品不出产在秦国,可是宝贵的东西(却)很多;贤士不生长在秦国,可是愿意效忠的(却)很多。如今驱逐客卿来资助敌国,减损百姓来增加仇敌,内部自己造成空虚而外部在诸侯中树立仇怨,(那要)谋求国家没有危难,是不可能的啊。

理论进一步阐明纳客与逐客的利害关系,对调节和引导秦王的接受心理也有三点好处:

一、通过“粟多”、“人众”、“士勇”之理,启迪秦王政认识怎样才能“成其大”、“就其深”、“明其德”;

二、以山、河等物和三王五帝的事迹进行对比,进而使秦王反思逐客之过;

三、通过所讲之理,描绘“无敌于天下”的蓝图,自然也会对秦王政产生出一种理想呼唤的心理动力。

由现实而及历史,由人而及物及山及水,由秦而及五帝三王,论据的巧妙之处在于这样纵横联系拓宽了思考的视野,形成相互间的比较印证,使秦王政在阅读过程中不断调节和改变心理意向,向有利于接受劝阻逐客建议的方向转变。

采用切近秦王独特心理的手段,使之从内心产生共鸣,形成认同观点的良好心理情绪:

1 、注意维护了君王尊严。

2 、顺应读者的“期待视野”。秦王政作为秦国一代君王,一统天下是他的最高理想,李斯在文中以“跨海内制诸候”、“地无四方”、“民无异国”、“无敌于天下”来打动秦王政,正好顺应了秦王政的心理意向。

3 、痛陈利害,增强情感共鸣。白居易曾说“感人心者,莫先乎情”。李斯在文中站在秦王政的角度上,反复阐述逐客对秦国的严重危害和后果,并上升到国家安危的高度,字字句句,利害悠关,震撼人心。这种设身处地为秦国利益着想,忠恳真切的情感,不能不使秦王政深受震撼而产生共鸣。

《谏逐客书》成功地揣摩了接受者的接受心理, 对促成秦王政撤销逐客令,起到了十分积极的作用。

1、表明观点——开门见山 (逐客是错误的)

2、举例论证

穆公求士———广纳人才——遂霸西戎

孝公用商鞅——变法治国——民盛国强

惠王用张仪——四面扩张——以横破纵

昭王得范雎——打击豪门——强化集权

(客有功于秦)

3、对比论证

爱异国物

逐外国人

非统一天下、制服诸侯之术

(逐客不利统一大业)

4、总结 ——求国无危,不可得也 (逐客危害秦国)

内容述评

全文总结

这篇文章在论证秦国驱逐客卿的错误和危害时,没有在逐客这个具体问题上就事论事,也没有涉及自己个人的进退出处,而是站在“跨海内,制诸侯”完成统一天下大业的高度,来分析阐明逐客的利害得失,这反映了李斯的卓越见识,体现了他顺应历史潮流的进步政治主张和用人路线。文章所表现出的不分地域,任人唯贤的思想,在今天也有一定的借鉴意义。

四·隋唐至清末——科举制度

始于隋朝,兴于唐朝,完善于明清,终止于清末"新政”。

分为四级考试制度。

科举的四级考试制度:

1.院试。又叫“童试”,童生参加,考上为“生员”,即“秀才”

2.乡试。又叫“秋闲”“秋闱”,省级考试,生员参加,考上为“举人”,第一名称之为“解元”

(八月 桂榜)

3.会试。又叫“春阁”“春闱”,由六部的礼部主持考试,举人参加,考上为“贡士”,第一名称之为“会元”(三月 杏榜)

4.殿试。皇帝主考,或者是皇帝委派大臣主考贡士参加,考上为“进士”:殿试分三甲录取第一甲赐进士及第,第二甲赐进士出身,第三甲赐同进士出身,第一甲录取三名第一名俗称状元,第二名俗称榜眼,第三名俗称探花,合称为三甲。(四月 金榜)

桂榜:乡试中举叫乙榜,又叫乙科。放榜之时,正值桂花飘香,故又称桂榜。

杏榜:为公布会试考中者而发的榜。因为当时正值阳春四月,杏花绽放,故称“杏榜”。会试放榜,可谓“杏榜题名”。

金榜:殿试揭晓的榜。殿试后录取进士,揭晓名次的布告,因用黄纸书写,故而称金榜。考中进士就称金榜题名。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])