第三单元中国特色社会主义道路 单元综合训练题(含答案)

文档属性

| 名称 | 第三单元中国特色社会主义道路 单元综合训练题(含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 947.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-08 11:19:23 | ||

图片预览

文档简介

部编版八年级下册历史第三单元中国特色社会主义道路综合训练题

选择题(48分)

1.1978年真理标准问题的大讨论使人们认识到( )

A.实践是检验真理的唯一标准

B.“两个凡是”是不变的真理

C.伟人的话是不变的真理

D.阶级斗争是检验真理的唯一标准

2.大会标志着中国共产党从根本上冲破了长期“左”倾错误的严重束缚,在思想上、政治上和组织上恢复和确立了马克思主义的正确路线。这次大会是( )

A.中共七大 B.中共七届二中全会

C.中共八大 D.中共十一届三中全会

3.“历史, 总是在一些重要时间节点上更能勾起人们的回忆和反思” 。 以下时间节点勾起的回忆, 符合史实的是( )

①③ B.①④ C.②③ D.②④

4.1979年11月,邓小平会见美国和加拿大友人时说:“我们不要资本主义,但是我们也不要贫穷的社会主义,我们要发达的、生产力发展的、使国家富强的社会主义。”还提出“社会主义也可以搞市场经济”的论断。邓小平的这一思想主张( )

A.有利于推动我国经济体制改革的深化

B.表明市场经济体制改革取得显著成效

C.实现经济的协调发展和稳定高速增长

D.标志中国特色社会主义理论体系形成

5.“改革开放以来,中央关于农村土地制度改革的推进环环相扣、循序渐进,就像一个‘三部曲’。”其中的“第一部曲”是( )

A.实行农业生产合作社,走集体化道路

B.废除地主剥削制度,土地归农民所有

C.所有权归集体,承包经营权归农户

D.建立乡镇企业,为农村的发展开辟新路

6. 邓小平指出: “我们实行改革开放, 有个指导思想要明确, 就是不是收, 而是放。 ”1984 年“放”体现在( )

A. 设立经济特区 B. 开放 14 个沿海城市

C. 开发浦东新区 D. 加入世界贸易组织

7.关于真理标准问题的讨论是一次深刻的思想解放运动,这里的“解放”是指( )

A.形成了以邓小平为核心的党的第二代中央领导集体

B.使全党认识到经济建设是全党工作的中心

C.打破了长期以来个人崇拜和教条主义的束缚

D.对建设中国特色社会主义产生了深远影响

8.1982年,中共中央发出的第一个关于“三农”问题的“一号文件”明确指出:包产到户、包干到户或大包干都是社会主义生产责任制。该“一号文件”着眼于( )

A.改革农村生产关系 B.加快乡镇企业建设步伐

C.推进城乡一体化建设 D.建立社会主义生产经济体制

9. 1978 年, 安徽凤阳县小岗村 18 户农民私下立了一份将田地包干到户、 自负盈亏的契约。 这种新的土地经营形式是指( )

A.农业合作化 B.人民公社化 C.家庭联产承包责任制 D.土地集体经营

10.“由于社会需求十分复杂而且经常处于变动之中,企业条件千差万别,企业之间的经济联系错综繁复,任何国家机构都不可能完全了解和迅速适应这些情况。如果全民所有制的各种企业都由国家机构直接经营和管理,那就不可避免地会产生严重的主观主义和官僚主义,压抑企业的生机和活力。”这说明国有企业改革应当( )

A.改变原来单一的所有制形式

B.实行政企分开,扩大企业自主权

C.加强国家机构对企业的管理

D.按劳分配为主,多种分配制度并存

11.从1985年开始的全面展开的城市经济体制改革的重点是( )

A.建立多种形式的所有制结构 B.国有企业改革

C.实行新的工资制度 D.建立社会主义计划经济

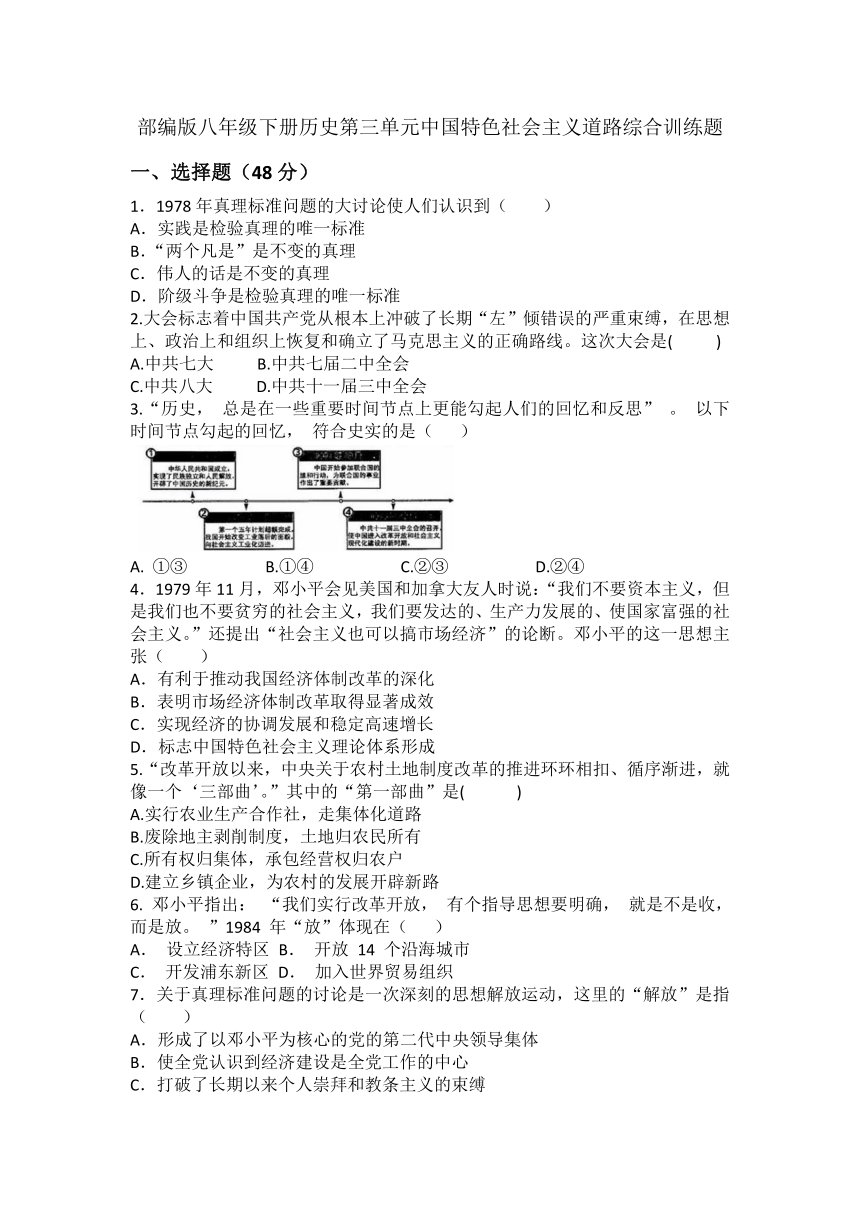

12. 如图是 1993-2000 年中国国内生产总值统计数据。 图中数据变化的主要原因是( )

A. 中国正式加入世界贸易组织 B. 家庭联产承包责任制的开始实行

C. 城市经济体制改革全面展开 D. 社会主义市场经济体制目标确立

13.新加坡《联合早报》指出:“新时期中国经济发展经历了三个阶段:第一个阶段是对外开放,让世界进人中国;第二个阶段还是对外开放,但中国开始走向世界;第三个阶段依然是对外开放,中国已经开始改变世界了。”“让世界进入中国”应开始于( )

A.1971年,中国重返联合国,恢复在联合国的合法席位

B.20世纪70年代初,世界上出现了与中国建交的高潮

C.2001年我国加入世界贸易组织(WTO)

D.20世纪80年代,我国建立深圳等5个经济特区

14.1984年,有国际媒体评论:“中国政府开放整个海岸,意味着实际开放半个中国,它是三十五年来中国政府所采取的最大胆的行动。”这个“大胆的行动”指的是( )

A.开放14个沿海港口城市 B.设立珠江三角洲开放区

C.设立深圳经济特区 D.开放上海浦东新区

15.以下所列四个城市体现了我国对外开放的格局。 这格局是( )

A. 沿海开放城市--沿海经济开放区--经济特区--内地

B. 经济特区--沿海开放城市--沿海经济开放区--内地

C. 经济特区--沿海经济开放区--沿海开放城市--内地

D. 沿海经济开放区--经济特区--内地--沿海开放城市

16.中国共产党第十七次全国代表大会提出了中国特色社会主义理论体系,这一理论体系,凝结了几代中国共产党人带领人民不懈探索实践的智慧和心血。这一理论体系开始于( )

A.毛泽东思想

B.邓小平理论

C.“三个代表”重要思想

D.科学发展观

二、非选择题(52分)

17(12分).阅读下列材料:

材料一:天朝物产丰富,无所不有,原不假外夷货物以通有无。

材料二:1979年4月,邓小平对广东省委负责人说:“可以划出一块地方,叫特区,中央没有钱,你们自己搞,杀出一条血路来。”经济特区以国家给予优惠的经济政策,吸取侨资、外资,引进先进的科学技术和管理经验,进行现代化建设。

材料三:1980年,建立第一批经济特区。1984年,进一步开放大连等14个沿海港口城市。从1985年起,相继在长江三角洲、珠江江三角、闽东南地区和环渤海地区开辟经济开放区。1988年,设置海南经济特区。1990年,决定开发与开放上海浦东新区。

材料四:“一带一路”使中国不仅可以输出丰富多彩、廉价物美的日常用品,而且能够向世界提供更多的技术和装备。中国有实力投资海外,与急需资金的国家共同把握发展机遇。

(1)根据材料一和所学知识,说说当时清政府实行的对外政策。

(2)根据材料二概括经济特区的作用。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析我国当今对外开放格局的特点。

(4)对比材料三和材料四,回答从经济特区建立到“一带一路”提出,我国对外开放有什么变化?

(5)综上所述,请谈谈你对我国对外政策的认识。

18.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 农村政策放宽后,一些适宜搞包产到户的地方搞了包产到户,效果很好,变化很快。

——邓小平《关于农村政策问题》(1980年5月31日)

材料二 企业缺乏应有的自主权……严重压抑了企业和广大职工群众的积极性、主动性、创造性,使本来应该生机盎然的社会主义经济在很大程度上失去了活力。

——《中共中央关于经济体制改革的决定》

材料三 这次会议正确认识和处理计划与市场的关系,把社会主义基本制度和市场经济结合起来,这是我们党的一个伟大壮举,是十多年来党进行理论探索得出的最重要的结论之一,也是社会主义认识史上一次历史性的飞跃。

——《探索:经济体制的演变与博弈》

(1)材料一中 “农村政策放宽”是指在农村实行哪一制度?(2分)

(2)根据材料二,指出20世纪我国迫切需要在城市进行经济体制改革的原因。(2分)

(3)材料三中“这次会议”指哪次会议?(2分)根据材料三并结合所学知识,写出在这次会议上确立了经济体制改革的目标是什么?(2分)

(4)根据上述材料,概括中国经济体制改革进程的主要特点。(4分)

19、阅读以下材料,回答问题。(16分)

材料一

(1)中共七大确立了什么思想作为党的指导思想?(2分)中国共产党在探索马克思主义中国化方面取得了重大成果。 在建设时期探索出的适合中国国情的道路分别是什么?(2分)

(2)中共十五大确立了什么理论作为党的指导思想?(3分)

(3)请在年代尺上指出,习近平新时代中国特色社会主义思想是在哪次会议上被确立为党的指导思想的?(3分)

材料二

(4)中共十九大确立的我国发展新的历史方位是什么?(3分)

材料三

(5)以上三幅图片材料反映出的在新冠肺炎疫情面前,中国人民彰显出的抗疫精神有哪些?(3分)

20、(12分)阅读材料,完成下列要求

材料 表 1 深圳特区大事记(部分)

时间 大事记

1978年 中国共产党十一届三中全会召开

1980年 我国决定在深圳、珠海、汕头等地设置经济特区

1984年 邓小平南下视察深圳等经济特区

1992年 邓小平视察南方等地并发表重要谈话;深圳生产总值比1979年增长了144倍

(1)根据材料,1980年我国设置的经济特区除了材料中提到以外还有哪一座城市。(4分)

(2)阅读以上材料,围绕其主题提炼一个观点,并结合材料和所学知识加以论述。(8分,要求:观点明确,史论结合,条理清楚)

答案

1-5ADBAC 6-10BCACB 11-16BDDABB

17、(1)闭关锁国政策。

(2)引进外资、先进技术和管理经验;发展社会主义现代化事业。

(3)全方位、多层次、宽领域。

(4)由引进到输出。

(5)封闭导致落后,开放使之繁荣;我们要坚持对外开放政策;对外开放既要引进来,又要走出去。

18、(1)实行家庭联产承包责任制

(2)企业缺乏自主权,社会主义经济在很大程度上失去了活力。(答出一点1分)

(3)1992年召开的中共十四大;建立社会主义市场经济体制。

从农村到城市;从改革计划经济到建立社会主义市场经济(答出一点2分)

(1)毛泽东思想;有中国特色的社会主义道路。

(2)邓小平理论。

(3)中共十九大。

(4)经过长期努力,中国特色社会主义进入了新时代。

(5)抗疫精神:勇于担当、甘于奉献、大爱无私、同舟共济、众志成城、坚定无畏等。

20、(1)厦门

(2)观点:邓小平对深圳经济特区建设起起着至关重要的作用。

论述:深圳经济特区建立后,邓小平多次视察深圳经济特区,充分肯定了建立经济特区的正确性,进一步解放人们的思想,不断激励了深圳人民的建设热情;1992年深圳的生产总值比经济特区建立前的1979年增长了144倍,创造了经济奇迹,被称为“深圳速度”。

综上所述,深圳经济特区的建立和发展离不开邓小平的远见卓识。

选择题(48分)

1.1978年真理标准问题的大讨论使人们认识到( )

A.实践是检验真理的唯一标准

B.“两个凡是”是不变的真理

C.伟人的话是不变的真理

D.阶级斗争是检验真理的唯一标准

2.大会标志着中国共产党从根本上冲破了长期“左”倾错误的严重束缚,在思想上、政治上和组织上恢复和确立了马克思主义的正确路线。这次大会是( )

A.中共七大 B.中共七届二中全会

C.中共八大 D.中共十一届三中全会

3.“历史, 总是在一些重要时间节点上更能勾起人们的回忆和反思” 。 以下时间节点勾起的回忆, 符合史实的是( )

①③ B.①④ C.②③ D.②④

4.1979年11月,邓小平会见美国和加拿大友人时说:“我们不要资本主义,但是我们也不要贫穷的社会主义,我们要发达的、生产力发展的、使国家富强的社会主义。”还提出“社会主义也可以搞市场经济”的论断。邓小平的这一思想主张( )

A.有利于推动我国经济体制改革的深化

B.表明市场经济体制改革取得显著成效

C.实现经济的协调发展和稳定高速增长

D.标志中国特色社会主义理论体系形成

5.“改革开放以来,中央关于农村土地制度改革的推进环环相扣、循序渐进,就像一个‘三部曲’。”其中的“第一部曲”是( )

A.实行农业生产合作社,走集体化道路

B.废除地主剥削制度,土地归农民所有

C.所有权归集体,承包经营权归农户

D.建立乡镇企业,为农村的发展开辟新路

6. 邓小平指出: “我们实行改革开放, 有个指导思想要明确, 就是不是收, 而是放。 ”1984 年“放”体现在( )

A. 设立经济特区 B. 开放 14 个沿海城市

C. 开发浦东新区 D. 加入世界贸易组织

7.关于真理标准问题的讨论是一次深刻的思想解放运动,这里的“解放”是指( )

A.形成了以邓小平为核心的党的第二代中央领导集体

B.使全党认识到经济建设是全党工作的中心

C.打破了长期以来个人崇拜和教条主义的束缚

D.对建设中国特色社会主义产生了深远影响

8.1982年,中共中央发出的第一个关于“三农”问题的“一号文件”明确指出:包产到户、包干到户或大包干都是社会主义生产责任制。该“一号文件”着眼于( )

A.改革农村生产关系 B.加快乡镇企业建设步伐

C.推进城乡一体化建设 D.建立社会主义生产经济体制

9. 1978 年, 安徽凤阳县小岗村 18 户农民私下立了一份将田地包干到户、 自负盈亏的契约。 这种新的土地经营形式是指( )

A.农业合作化 B.人民公社化 C.家庭联产承包责任制 D.土地集体经营

10.“由于社会需求十分复杂而且经常处于变动之中,企业条件千差万别,企业之间的经济联系错综繁复,任何国家机构都不可能完全了解和迅速适应这些情况。如果全民所有制的各种企业都由国家机构直接经营和管理,那就不可避免地会产生严重的主观主义和官僚主义,压抑企业的生机和活力。”这说明国有企业改革应当( )

A.改变原来单一的所有制形式

B.实行政企分开,扩大企业自主权

C.加强国家机构对企业的管理

D.按劳分配为主,多种分配制度并存

11.从1985年开始的全面展开的城市经济体制改革的重点是( )

A.建立多种形式的所有制结构 B.国有企业改革

C.实行新的工资制度 D.建立社会主义计划经济

12. 如图是 1993-2000 年中国国内生产总值统计数据。 图中数据变化的主要原因是( )

A. 中国正式加入世界贸易组织 B. 家庭联产承包责任制的开始实行

C. 城市经济体制改革全面展开 D. 社会主义市场经济体制目标确立

13.新加坡《联合早报》指出:“新时期中国经济发展经历了三个阶段:第一个阶段是对外开放,让世界进人中国;第二个阶段还是对外开放,但中国开始走向世界;第三个阶段依然是对外开放,中国已经开始改变世界了。”“让世界进入中国”应开始于( )

A.1971年,中国重返联合国,恢复在联合国的合法席位

B.20世纪70年代初,世界上出现了与中国建交的高潮

C.2001年我国加入世界贸易组织(WTO)

D.20世纪80年代,我国建立深圳等5个经济特区

14.1984年,有国际媒体评论:“中国政府开放整个海岸,意味着实际开放半个中国,它是三十五年来中国政府所采取的最大胆的行动。”这个“大胆的行动”指的是( )

A.开放14个沿海港口城市 B.设立珠江三角洲开放区

C.设立深圳经济特区 D.开放上海浦东新区

15.以下所列四个城市体现了我国对外开放的格局。 这格局是( )

A. 沿海开放城市--沿海经济开放区--经济特区--内地

B. 经济特区--沿海开放城市--沿海经济开放区--内地

C. 经济特区--沿海经济开放区--沿海开放城市--内地

D. 沿海经济开放区--经济特区--内地--沿海开放城市

16.中国共产党第十七次全国代表大会提出了中国特色社会主义理论体系,这一理论体系,凝结了几代中国共产党人带领人民不懈探索实践的智慧和心血。这一理论体系开始于( )

A.毛泽东思想

B.邓小平理论

C.“三个代表”重要思想

D.科学发展观

二、非选择题(52分)

17(12分).阅读下列材料:

材料一:天朝物产丰富,无所不有,原不假外夷货物以通有无。

材料二:1979年4月,邓小平对广东省委负责人说:“可以划出一块地方,叫特区,中央没有钱,你们自己搞,杀出一条血路来。”经济特区以国家给予优惠的经济政策,吸取侨资、外资,引进先进的科学技术和管理经验,进行现代化建设。

材料三:1980年,建立第一批经济特区。1984年,进一步开放大连等14个沿海港口城市。从1985年起,相继在长江三角洲、珠江江三角、闽东南地区和环渤海地区开辟经济开放区。1988年,设置海南经济特区。1990年,决定开发与开放上海浦东新区。

材料四:“一带一路”使中国不仅可以输出丰富多彩、廉价物美的日常用品,而且能够向世界提供更多的技术和装备。中国有实力投资海外,与急需资金的国家共同把握发展机遇。

(1)根据材料一和所学知识,说说当时清政府实行的对外政策。

(2)根据材料二概括经济特区的作用。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析我国当今对外开放格局的特点。

(4)对比材料三和材料四,回答从经济特区建立到“一带一路”提出,我国对外开放有什么变化?

(5)综上所述,请谈谈你对我国对外政策的认识。

18.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 农村政策放宽后,一些适宜搞包产到户的地方搞了包产到户,效果很好,变化很快。

——邓小平《关于农村政策问题》(1980年5月31日)

材料二 企业缺乏应有的自主权……严重压抑了企业和广大职工群众的积极性、主动性、创造性,使本来应该生机盎然的社会主义经济在很大程度上失去了活力。

——《中共中央关于经济体制改革的决定》

材料三 这次会议正确认识和处理计划与市场的关系,把社会主义基本制度和市场经济结合起来,这是我们党的一个伟大壮举,是十多年来党进行理论探索得出的最重要的结论之一,也是社会主义认识史上一次历史性的飞跃。

——《探索:经济体制的演变与博弈》

(1)材料一中 “农村政策放宽”是指在农村实行哪一制度?(2分)

(2)根据材料二,指出20世纪我国迫切需要在城市进行经济体制改革的原因。(2分)

(3)材料三中“这次会议”指哪次会议?(2分)根据材料三并结合所学知识,写出在这次会议上确立了经济体制改革的目标是什么?(2分)

(4)根据上述材料,概括中国经济体制改革进程的主要特点。(4分)

19、阅读以下材料,回答问题。(16分)

材料一

(1)中共七大确立了什么思想作为党的指导思想?(2分)中国共产党在探索马克思主义中国化方面取得了重大成果。 在建设时期探索出的适合中国国情的道路分别是什么?(2分)

(2)中共十五大确立了什么理论作为党的指导思想?(3分)

(3)请在年代尺上指出,习近平新时代中国特色社会主义思想是在哪次会议上被确立为党的指导思想的?(3分)

材料二

(4)中共十九大确立的我国发展新的历史方位是什么?(3分)

材料三

(5)以上三幅图片材料反映出的在新冠肺炎疫情面前,中国人民彰显出的抗疫精神有哪些?(3分)

20、(12分)阅读材料,完成下列要求

材料 表 1 深圳特区大事记(部分)

时间 大事记

1978年 中国共产党十一届三中全会召开

1980年 我国决定在深圳、珠海、汕头等地设置经济特区

1984年 邓小平南下视察深圳等经济特区

1992年 邓小平视察南方等地并发表重要谈话;深圳生产总值比1979年增长了144倍

(1)根据材料,1980年我国设置的经济特区除了材料中提到以外还有哪一座城市。(4分)

(2)阅读以上材料,围绕其主题提炼一个观点,并结合材料和所学知识加以论述。(8分,要求:观点明确,史论结合,条理清楚)

答案

1-5ADBAC 6-10BCACB 11-16BDDABB

17、(1)闭关锁国政策。

(2)引进外资、先进技术和管理经验;发展社会主义现代化事业。

(3)全方位、多层次、宽领域。

(4)由引进到输出。

(5)封闭导致落后,开放使之繁荣;我们要坚持对外开放政策;对外开放既要引进来,又要走出去。

18、(1)实行家庭联产承包责任制

(2)企业缺乏自主权,社会主义经济在很大程度上失去了活力。(答出一点1分)

(3)1992年召开的中共十四大;建立社会主义市场经济体制。

从农村到城市;从改革计划经济到建立社会主义市场经济(答出一点2分)

(1)毛泽东思想;有中国特色的社会主义道路。

(2)邓小平理论。

(3)中共十九大。

(4)经过长期努力,中国特色社会主义进入了新时代。

(5)抗疫精神:勇于担当、甘于奉献、大爱无私、同舟共济、众志成城、坚定无畏等。

20、(1)厦门

(2)观点:邓小平对深圳经济特区建设起起着至关重要的作用。

论述:深圳经济特区建立后,邓小平多次视察深圳经济特区,充分肯定了建立经济特区的正确性,进一步解放人们的思想,不断激励了深圳人民的建设热情;1992年深圳的生产总值比经济特区建立前的1979年增长了144倍,创造了经济奇迹,被称为“深圳速度”。

综上所述,深圳经济特区的建立和发展离不开邓小平的远见卓识。

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化