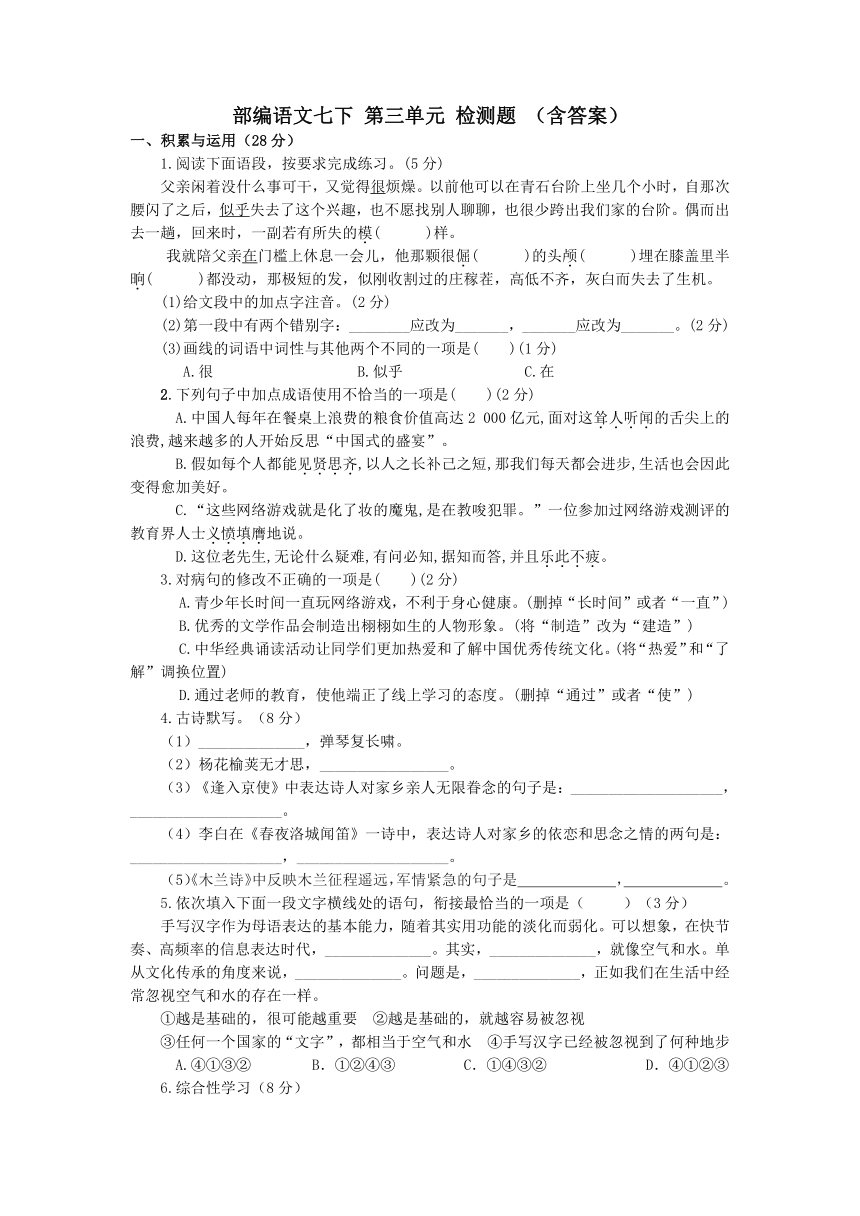

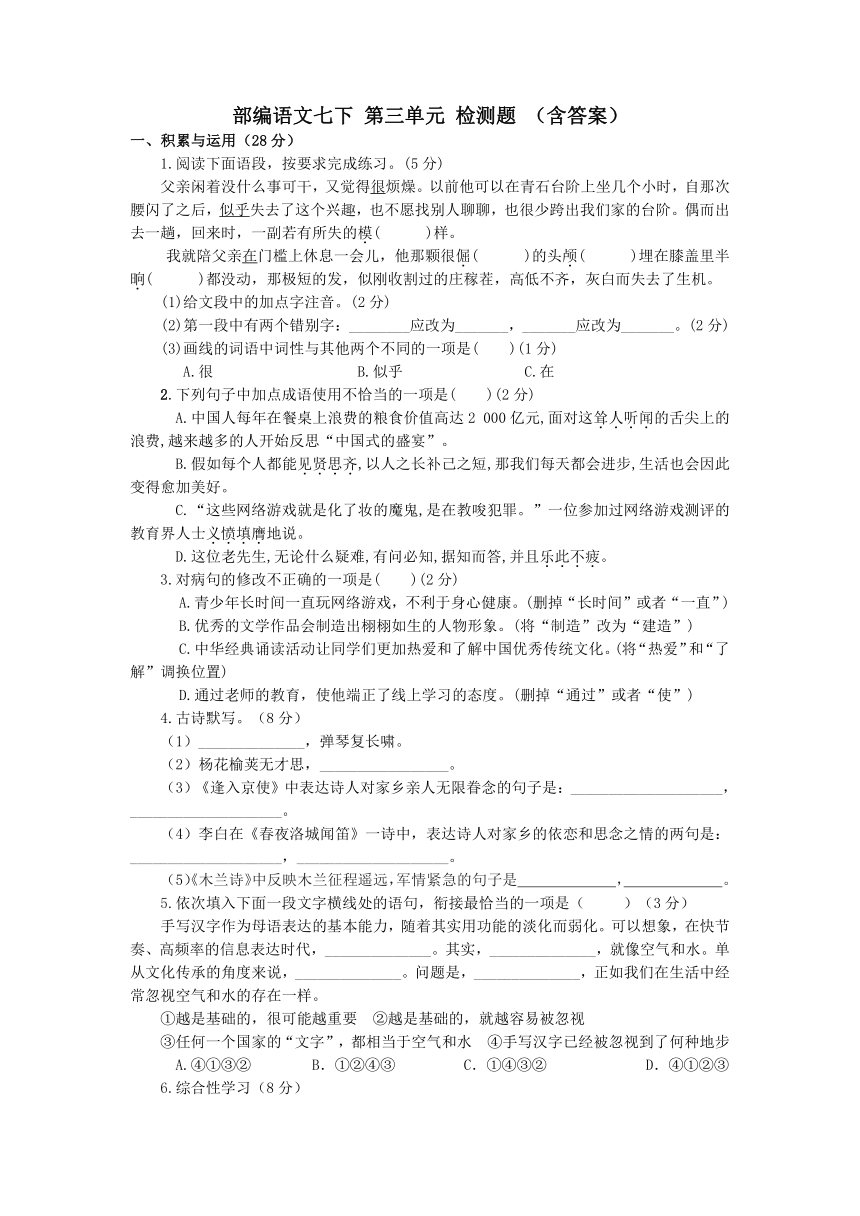

2021-2022学年部编版语文七年级下册第三单元检测题 (含答案)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年部编版语文七年级下册第三单元检测题 (含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 67.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-04-08 21:52:11 | ||

图片预览

文档简介

部编语文七下 第三单元 检测题 (含答案)

一、积累与运用(28分)

1.阅读下面语段,按要求完成练习。(5分)

父亲闲着没什么事可干,又觉得很烦燥。以前他可以在青石台阶上坐几个小时,自那次腰闪了之后,似乎失去了这个兴趣,也不愿找别人聊聊,也很少跨出我们家的台阶。偶而出去一趟,回来时,一副若有所失的模( )样。

我就陪父亲在门槛上休息一会儿,他那颗很倔( )的头颅( )埋在膝盖里半晌( )都没动,那极短的发,似刚收割过的庄稼茬,高低不齐,灰白而失去了生机。

(1)给文段中的加点字注音。(2分)

(2)第一段中有两个错别字:________应改为_______,_______应改为_______。(2分)

(3)画线的词语中词性与其他两个不同的一项是( )(1分)

A.很 B.似乎 C.在

2.下列句子中加点成语使用不恰当的一项是( )(2分)

A.中国人每年在餐桌上浪费的粮食价值高达2 000亿元,面对这耸人听闻的舌尖上的浪费,越来越多的人开始反思“中国式的盛宴”。

B.假如每个人都能见贤思齐,以人之长补己之短,那我们每天都会进步,生活也会因此变得愈加美好。

C.“这些网络游戏就是化了妆的魔鬼,是在教唆犯罪。”一位参加过网络游戏测评的教育界人士义愤填膺地说。

D.这位老先生,无论什么疑难,有问必知,据知而答,并且乐此不疲。

3.对病句的修改不正确的一项是( )(2分)

A.青少年长时间一直玩网络游戏,不利于身心健康。(删掉“长时间”或者“一直”)

B.优秀的文学作品会制造出栩栩如生的人物形象。(将“制造”改为“建造”)

C.中华经典诵读活动让同学们更加热爱和了解中国优秀传统文化。(将“热爱”和“了

解”调换位置)

D.通过老师的教育,使他端正了线上学习的态度。(删掉“通过”或者“使”)

4.古诗默写。(8分)

(1)______________,弹琴复长啸。

(2)杨花榆荚无才思,_________________。

(3)《逢入京使》中表达诗人对家乡亲人无限眷念的句子是:____________________,____________________。

(4)李白在《春夜洛城闻笛》一诗中,表达诗人对家乡的依恋和思念之情的两句是:____________________,____________________。

(5)《木兰诗》中反映木兰征程遥远,军情紧急的句子是 , 。

5.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一项是( )(3分)

手写汉字作为母语表达的基本能力,随着其实用功能的淡化而弱化。可以想象,在快节奏、高频率的信息表达时代,______________。其实,______________,就像空气和水。单从文化传承的角度来说,______________。问题是,______________,正如我们在生活中经常忽视空气和水的存在一样。

①越是基础的,很可能越重要 ②越是基础的,就越容易被忽视

③任何一个国家的“文字”,都相当于空气和水 ④手写汉字已经被忽视到了何种地步

A.④①③② B.①②④③ C.①④③② D.④①②③

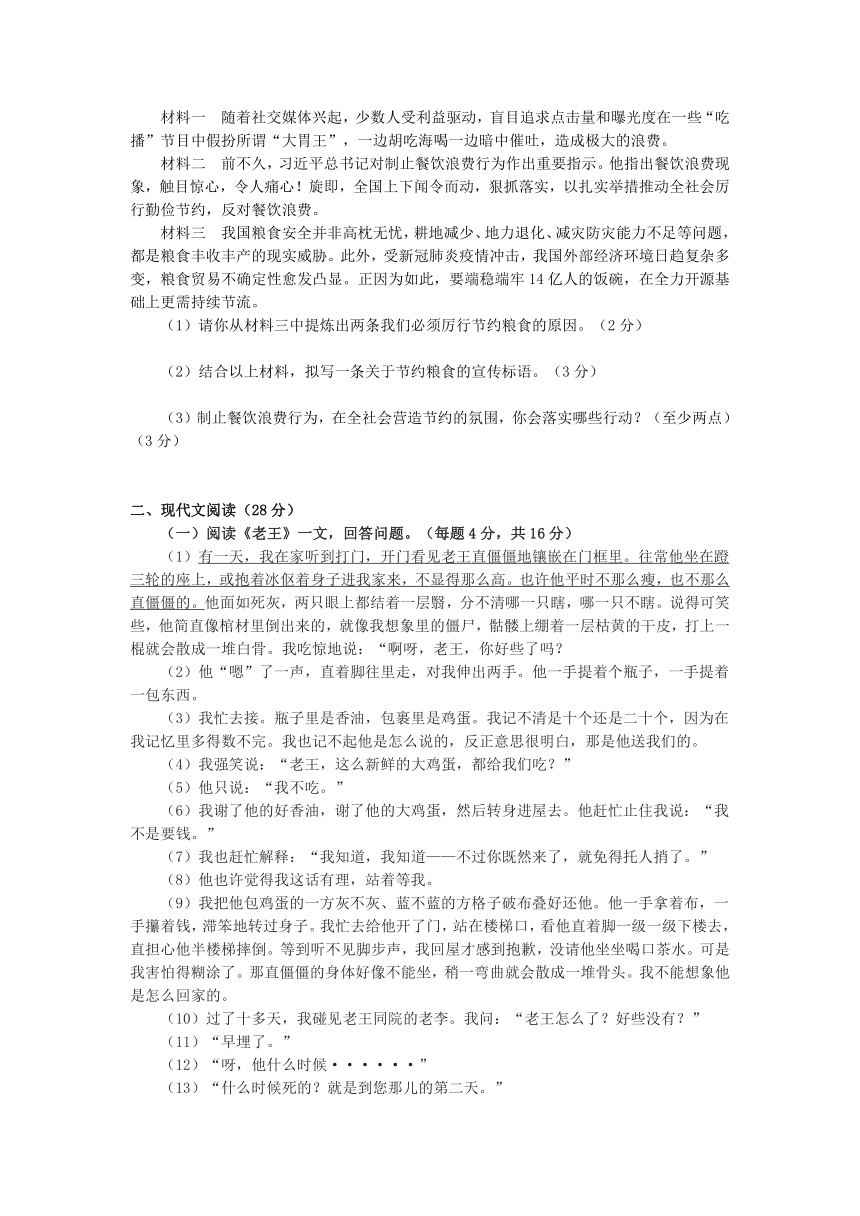

6.综合性学习(8分)

材料一 随着社交媒体兴起,少数人受利益驱动,盲目追求点击量和曝光度在一些“吃播”节目中假扮所谓“大胃王”,一边胡吃海喝一边暗中催吐,造成极大的浪费。

材料二 前不久,习近平总书记对制止餐饮浪费行为作出重要指示。他指出餐饮浪费现象,触目惊心,令人痛心!旋即,全国上下闻令而动,狠抓落实,以扎实举措推动全社会厉行勤俭节约,反对餐饮浪费。

材料三 我国粮食安全并非高枕无忧,耕地减少、地力退化、减灾防灾能力不足等问题,都是粮食丰收丰产的现实威胁。此外,受新冠肺炎疫情冲击,我国外部经济环境日趋复杂多变,粮食贸易不确定性愈发凸显。正因为如此,要端稳端牢14亿人的饭碗,在全力开源基础上更需持续节流。

(1)请你从材料三中提炼出两条我们必须厉行节约粮食的原因。(2分)

(2)结合以上材料,拟写一条关于节约粮食的宣传标语。(3分)

(3)制止餐饮浪费行为,在全社会营造节约的氛围,你会落实哪些行动?(至少两点)(3分)

二、现代文阅读(28分)

(一)阅读《老王》一文,回答问题。(每题4分,共16分)

(1)有一天,我在家听到打门,开门看见老王直僵僵地镶嵌在门框里。往常他坐在蹬三轮的座上,或抱着冰伛着身子进我家来,不显得那么高。也许他平时不那么瘦,也不那么直僵僵的。他面如死灰,两只眼上都结着一层翳,分不清哪一只瞎,哪一只不瞎。说得可笑些,他简直像棺材里倒出来的,就像我想象里的僵尸,骷髅上绷着一层枯黄的干皮,打上一棍就会散成一堆白骨。我吃惊地说:“啊呀,老王,你好些了吗?

(2)他“嗯”了一声,直着脚往里走,对我伸出两手。他一手提着个瓶子,一手提着一包东西。

(3)我忙去接。瓶子里是香油,包裹里是鸡蛋。我记不清是十个还是二十个,因为在我记忆里多得数不完。我也记不起他是怎么说的,反正意思很明白,那是他送我们的。

(4)我强笑说:“老王,这么新鲜的大鸡蛋,都给我们吃?”

(5)他只说:“我不吃。”

(6)我谢了他的好香油,谢了他的大鸡蛋,然后转身进屋去。他赶忙止住我说:“我不是要钱。”

(7)我也赶忙解释:“我知道,我知道——不过你既然来了,就免得托人捎了。”

(8)他也许觉得我这话有理,站着等我。

(9)我把他包鸡蛋的一方灰不灰、蓝不蓝的方格子破布叠好还他。他一手拿着布,一手攥着钱,滞笨地转过身子。我忙去给他开了门,站在楼梯口,看他直着脚一级一级下楼去,直担心他半楼梯摔倒。等到听不见脚步声,我回屋才感到抱歉,没请他坐坐喝口茶水。可是我害怕得糊涂了。那直僵僵的身体好像不能坐,稍一弯曲就会散成一堆骨头。我不能想象他是怎么回家的。

(10)过了十多天,我碰见老王同院的老李。我问:“老王怎么了?好些没有?”

(11)“早埋了。”

(12)“呀,他什么时候······”

(13)“什么时候死的?就是到您那儿的第二天。”

(14)他还讲老王身上缠了多少尺全新的白布——因为老王是回民,埋在什么沟里。我也不懂,没多问。

(15)我回家看着还没动用的那瓶香油和没吃完的鸡蛋,一再追忆老王和我对答的话,捉摸他是否知道我领受他的谢意。我想他是知道的。但不知为什么,每想起老王,总觉得心上不安。因为吃了他的香油和鸡蛋?因为他来表示感谢,我却拿钱去侮辱他?都不是。几年过去了,我渐渐明白:那是一个幸运的人对一个不幸者的愧怍。

7.第一段划线句子用了什么写作方法?用了什么描写方法?有怎样的表达效果?(4分)

8.“我记不清是十个还是二十个,因为在我记忆里数不完。”有限的鸡蛋却数不完,你能说出其中的含义吗 (4分)

9.文末写道“那是一个幸运的人对一个不幸者的愧怍”。请问:“我”一家当时受到了冲击,处境并不好,“我”为什么还觉得自己是“幸运的人” 面对老王为什么还感到“愧怍” (4分)

10.在现实生活中,你若遇到如同“老王”这样境遇的人,应该如何对待 请简要谈谈。(4分)

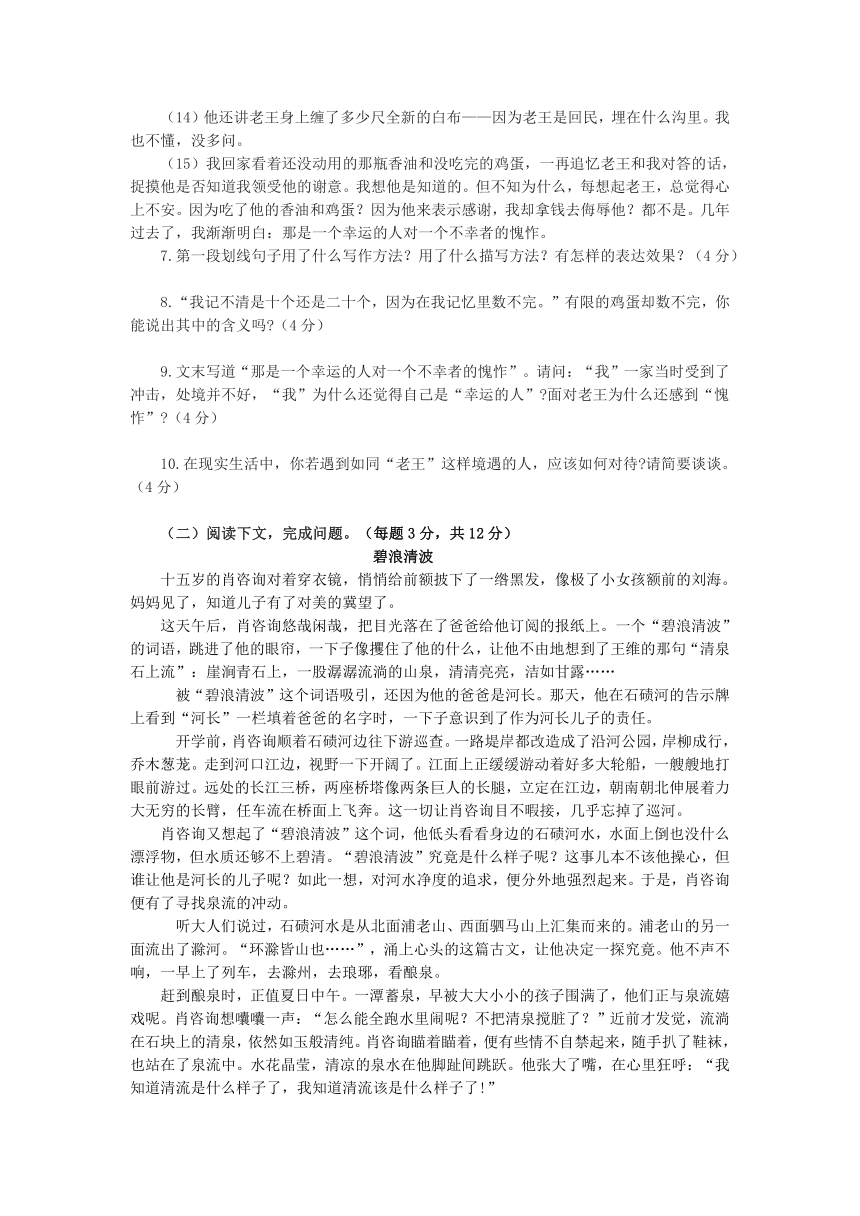

(二)阅读下文,完成问题。(每题3分,共12分)

碧浪清波

十五岁的肖咨询对着穿衣镜,悄悄给前额披下了一绺黑发,像极了小女孩额前的刘海。妈妈见了,知道儿子有了对美的冀望了。

这天午后,肖咨询悠哉闲哉,把目光落在了爸爸给他订阅的报纸上。一个“碧浪清波”的词语,跳进了他的眼帘,一下子像攫住了他的什么,让他不由地想到了王维的那句“清泉石上流”:崖涧青石上,一股潺潺流淌的山泉,清清亮亮,洁如甘露……

被“碧浪清波”这个词语吸引,还因为他的爸爸是河长。那天,他在石碛河的告示牌上看到“河长”一栏填着爸爸的名字时,一下子意识到了作为河长儿子的责任。

开学前,肖咨询顺着石碛河边往下游巡查。一路堤岸都改造成了沿河公园,岸柳成行,乔木葱茏。走到河口江边,视野一下开阔了。江面上正缓缓游动着好多大轮船,一艘艘地打眼前游过。远处的长江三桥,两座桥塔像两条巨人的长腿,立定在江边,朝南朝北伸展着力大无穷的长臂,任车流在桥面上飞奔。这一切让肖咨询目不暇接,几乎忘掉了巡河。

肖咨询又想起了“碧浪清波”这个词,他低头看看身边的石碛河水,水面上倒也没什么漂浮物,但水质还够不上碧清。“碧浪清波”究竟是什么样子呢?这事儿本不该他操心,但谁让他是河长的儿子呢?如此一想,对河水净度的追求,便分外地强烈起来。于是,肖咨询便有了寻找泉流的冲动。

听大人们说过,石碛河水是从北面浦老山、西面驷马山上汇集而来的。浦老山的另一面流出了滁河。“环滁皆山也……”,涌上心头的这篇古文,让他决定一探究竟。他不声不响,一早上了列车,去滁州,去琅琊,看酿泉。

赶到酿泉时,正值夏日中午。一潭蓄泉,早被大大小小的孩子围满了,他们正与泉流嬉戏呢。肖咨询想囔囔一声:“怎么能全跑水里闹呢?不把清泉搅脏了?”近前才发觉,流淌在石块上的清泉,依然如玉般清纯。肖咨询瞄着瞄着,便有些情不自禁起来,随手扒了鞋袜,也站在了泉流中。水花晶莹,清凉的泉水在他脚趾间跳跃。他张大了嘴,在心里狂呼:“我知道清流是什么样子了,我知道清流该是什么样子了!”

什么时候石碛河水也能像山中清泉那样呢?…….

回家后妈妈问他去哪儿了,他告诉妈妈自己去滁州醉翁亭了。妈妈接口道:“出去走走挺好,过两天你再陪姥姥去深圳旅游,看看港珠澳大桥,开开眼界。”

终于见着了巍峨的港珠澳大桥。连接香港、珠海、澳门的跨海大桥,雄立在海上,好个海天奇景呢。这无边无际的大海,正在他面前展开一片蔚蓝,比万里晴空还纯净。在人工岛上直面海水,看晶莹剔透的波浪翻涌着,肖咨询再一次想起了“碧浪清波”这个词。浩瀚海洋上的碧浪清波,炽热得他心旌摇曳。

“看到了!看到了!”肖咨询迎着海风,额前细发随风飘动着,一双明眸凝视着碧浪清波。姥姥以为小孙儿是在对着港珠澳大桥发出欢呼呢,把孙儿送回女儿女婿手中时笑着说:“孩子看得眼都不眨一下呢……”说着,姥姥亲昵地摸了摸孙儿额前细软的黑发。

肖咨询侧起脸,朝爸爸妈妈一字一句道:“爸爸,我看到了大海的碧浪清波,石碛河水要能治理成那样,我们才算是当好了河长。”

爸爸一下惊住了,脱口道:“人小心眼大呢,小子行!”(选自《北京文学》)

11.读完此文,少年肖咨询让图图和你想到了“唯美”“责任”“探寻”这几个词语。你结合文章内容,围绕其中一个词语谈谈感受。(4分)

12.文中画线句与前文哪些内容相照应?你概括给图图听。(4分)

13.班级开展戏剧创编与表演活动,图图想把这篇小说改成短剧,你帮他完成。(4分)

①给在港珠澳大桥看见大海时的肖咨询配一段内心独白。(2分)

②为上面的内心独白选配背景音乐时你选了歌曲《我和我的祖国》的结尾部分(歌词见下),你向图图说明了理由。(2分)

我最亲爱的祖国,你是大海永不干涸。永远给我碧浪清波,心中的歌。

三、阅读以下两篇短文,完成问题。(14分)

[甲]陈康肃公善射,当世无双,公亦以此自矜。尝射于家圃,有卖油翁释担而立,睨之,久而不去。见其发矢十中八九,但微颔之。康肃问曰:“汝亦知射乎?吾射不亦精乎?”翁曰:“无他,但手熟尔。”康肃忿然曰:“尔安敢轻吾射!”翁曰:“以我酌油知之。”乃取一葫芦置于地,以钱覆其口,徐以杓酌油沥之,自钱孔入,而钱不湿。因曰:“我亦无他,惟手熟尔。”康肃笑而遣之。(《卖油翁》欧阳修)

[乙]钱氏据两浙时,于杭州梵天寺建一木塔,方两三级,钱帅登之,患其塔动。匠师云:“未布瓦,上轻,故如此。”乃以瓦布之,而动如初。无可奈何,密使其妻见喻皓之妻,贻以金钗,问塔动之因。皓笑曰:“此易耳,但逐层布板讫,便实钉之,则不动矣。”匠师如其言,塔遂定。盖钉板上下弥束,六幕相联如胠箧。人履其板,六幕相持,自不能动。人皆伏其精练。(《梵天寺木塔》沈括)

注释:(1)钱氏:指五代时吴越国君钱氏。钱镠于公元895年建国,至其孙钱弘归降宋朝。吴越国境包括今江苏、浙江、福建部分地区。两浙:即两浙路,治所在今杭州,包括今上海、浙江全部及江苏东南部地区。(2)据:统治,割据。(3)级:层 。(4)患:嫌,担心。(5)布:铺排。(6)贻(yí):赠给。(7)讫(qì):完毕。(8)弥束:木板上下更加紧密约束。弥:紧密。(9)六幕:指上、下、左、右、前、后六个方位面。 (10)胠箧:打开的箱子。胠箧,音qūqiè。胠:从旁边打开,打开。(11)履:走,踩踏。(12)伏:通假字,通“服”,佩服。

解释下列句中加点字的意思。(4分)

(1)匠师如其言 ( ) (2)人皆伏其精练( )

(3)尝射于家圃 ( ) (4)惟手熟尔 ( )

15.翻译下列句子(4分)

(1)乃取一葫芦置于地,以钱覆其口。

但逐层布板讫,便实钉之,则不动矣。

16.甲文所说的道理,可以用一个成语来概括,这个成语是 。(2分

17.“有卖油翁释担而立”“释”意为____________,“释”的这个意义还保留在一

些成语中,如_________________(写出一个含“释”这个意义的成语)(2分)

18.《卖油翁》与《梵天寺木塔》刻画人物的方法有什么共同之处?(2分)

四、从下面两题中任选一题作文。

【题一】以身边的小人物为对象,写一篇文章,题目自拟。

【题二】生命之中,总有令人难以忘怀、久久回味的那一刻,也许是你摆脱烦恼的欣慰之后,也许是你收获意外的惊喜之后,也许是你领悟亲情的温暖之后……

请以“那一刻,我___________”为题作文

要求:①如选择题二,请先把题目补充完整;

②内容具体,情感真实;

③文体不限,诗歌除外;

④文中不得出现真实的地名、校名、人名;

⑤不少于500字。

部编语文七下 第三单元 检测题 (答案)

一、积累与运用(28分)

1.(1)mú jué lú shǎng (2)“燥”改为“躁” “而”改为“尔” (3)C

2.A 解析A项,“耸人听闻”的意思是使人听了非常震惊。“中国人每年在餐桌上浪费的粮食价值高达2000亿元”没有夸大事实,是真实情况。

3. B(4分) 点拨:应该将B项中的“制造”改为“塑造”。

4.(1)独坐幽篁里 (2)惟解漫天作雪飞(3)故园东望路漫漫 双袖龙钟泪不干

(4)此夜曲中闻折柳 何人不起故园情 (5)万里赴戎机 ,关山度若飞

5.A 【详解】 本题考查句子的衔接。 语句的照应和暗示是语言连贯的重要条件。解答此类题关键是,通过语意的把握和关键词语的分析,把握语句间的前后联系,准确地找出与题干词句相呼应的语句。本文段阐述手写汉字的困境,表明不可忽视这种母语表达的基本能力。短文第二句是对“弱化”的阐释,因为弱化所以容易忽视其作用,所以第一空应该填第④句;第二空结合后面的“就像空气和水”,其特点就是“基础但重要”,应该填第①句;第三空“从文化传承”说明其作用,并且从句式的角度来看(从“其实”到文章结尾,每个小句子后半句都含有短语“空气和水”)所以第三空应该填第③句;第四空前面的“问题是”与后文“生活中经常忽视空气和水的存在”表明基础性的东西也易被忽视,故应填第②句。 故选A。

6.答案:(1)耕地减少、地力退化、减灾防灾能力不足;(1分)受新冠肺炎疫情冲击,

我国外部经济环境日趋复杂多变,粮食贸易不确定性愈发凸显。(1分)(共2分)

(2)①一粥一饭,当思来之不易;半丝半缕,恒念物力维艰。②谁知盘中餐,粒粒皆辛苦。③爱惜粮食,遏制舌尖上的浪费。④节约粮食,人人有责。⑤节约粮食光荣,浪费粮食可耻。(答到与“节约粮食”有关的宣传标语即可)(2分)

(3)积极宣传制止餐饮浪费行为的重要性和必要性;发现餐饮浪费行为,积极提醒并予以制止;坚持理性,绿色消费,杜绝浪费;按需点餐,餐后打包;珍惜盘中餐,粒粒皆辛苦,践行光盘。(答到与“制止餐饮浪费行为”相关的,点即可得1分)(共2分)

二、现代文阅读(28分)

(一)阅读《老王》一文,回答问题。(每题4分,共16分)

7.写作方法:对比。描写方法:动作描写。此处充分地表现出老王瘦弱无力、僵硬的毫无

生气的病态。

8.这些鸡蛋凝聚了老王对“我”一家的真诚谢意,所以作者觉得鸡蛋多得数不完

9.①虽然“我”一家当时受到冲击,处境不好,但比之身患残疾、生活贫困的老王,自感

还是幸运的。这体现了“我”对不幸者、卑微者充满爱心的人道主义精神。

②“我”感觉到自己对老王的关爱还很不够,所以感到“愧怍”。

10.关键词:尊重、理解、关心、爱心、树立平等观念、人道主义精神等。(表述可以不同,合题意,有道理即可给分)

(二)阅读下文,完成问题。(每题3分,共12分)

11.“唯美”示例:站在酿泉边,看崖涧青石上,一股潺潺流淌的山泉,清清亮亮,洁如甘露,清凉的泉水在脚趾间跳跃,让人感受到“清泉石上流”的纯美意境;站在巍峨的港珠澳大桥上,放眼远望,好个海天奇景,无边无际的大海,比万里晴空还纯净,波浪晶莹剔透,浪花翻涌,让人感受到碧浪清波的唯美境界!“责任”示例:当肖咨询读到“碧浪清波”这个词时,他意识到了作为河长儿子的责任,他决定寻找泉流;当他看到清纯如玉的酿泉后,他盼望着家乡的石碛河水也能像山中清泉那样;当他站在珠港澳大桥,领略到了碧浪清波的唯美,他对爸爸说“石碛河水要能治理成那样,我们才算是当好了河长”,肖咨询的愿望让我们感受到他的身上的责任和担当精神。“探寻”示例:当肖咨询读到“碧浪清波”这个词时,看到石碛河水水质还够不上碧清,他决定寻找碧浪清波;当他看到清纯如玉的酿泉后,他盼望着家乡的石碛河水也能像山中清泉那样;随后他随姥姥去珠港澳大桥,寻找到了浩瀚海洋上的碧浪清波,盼望家乡的石碛河水也变成碧浪清波的愿望更加强烈。是寻找的过程让肖咨询的责任意识不断增强。

12.无边无际的大海,比万里晴空还纯净,波浪晶莹剔透,浪花翻涌。

13.①示例:大海是那么美,那么辽阔。海水纯净无暇,海面如一块晶莹剔透的宝石。浪花如顽皮的小孩子,嬉戏着,追逐着。海天相接,一望无际。好一幅碧波荡漾美不胜收的的图景!②歌曲《我和我的祖国》歌词没有豪言壮语的表白,而是通过河流、高山、炊烟、大海、浪花等诗一样意境,激发我们内心深处对祖国的热爱。结尾部分“你是大海永不干涸。永远给我碧浪清波”正好与“我”见到的大海碧浪清波的景象相符。

三、阅读以下两篇短文,完成问题。(14分)

14.(1)遵照,按照 (2)都(3)曾经(4)同“耳”,相当于“罢了”。

15.(1)(卖油翁)于是拿出一个葫芦放在地上,再用铜钱盖在葫芦的口上。

(2)只要逐层铺好木板,用钉子钉牢,就不会晃动了。

16. 熟能生巧。 17.放下;爱不释手,手不释卷等。

18.两篇文章都通过人物语言、神态来正面刻画人物形象,都运用了对比手法来反衬人物形象。

《梵天寺木塔》参考译文

钱氏统治两浙时,在杭州梵天寺修建一座木塔,才建了两三层,钱帅登上木塔,嫌塔晃动,工匠师傅说:“还没有铺好瓦片,上面轻,所以像这样。”于是就用瓦片铺盖塔上,但是木塔还像当初一样晃动。实在没有办法,工匠师傅就暗中派他的妻子去见喻皓的妻子,赠送给她金钗,向喻皓请教木塔晃动的原因。喻皓笑着说:“这很简单,只要逐层铺好木板,并用钉子钉牢,就不动了。”工匠师傅遵照他的话去做,塔于是就稳定了。原来是因为钉牢了木板,上下更加紧密相束,上、下、左、右、前、后六面互相连接,像只打开的箱子,人踩在那楼板上,上下及四周板壁互相支撑,(塔)自然不会晃动。人们都佩服喻皓的技艺精熟。

一、积累与运用(28分)

1.阅读下面语段,按要求完成练习。(5分)

父亲闲着没什么事可干,又觉得很烦燥。以前他可以在青石台阶上坐几个小时,自那次腰闪了之后,似乎失去了这个兴趣,也不愿找别人聊聊,也很少跨出我们家的台阶。偶而出去一趟,回来时,一副若有所失的模( )样。

我就陪父亲在门槛上休息一会儿,他那颗很倔( )的头颅( )埋在膝盖里半晌( )都没动,那极短的发,似刚收割过的庄稼茬,高低不齐,灰白而失去了生机。

(1)给文段中的加点字注音。(2分)

(2)第一段中有两个错别字:________应改为_______,_______应改为_______。(2分)

(3)画线的词语中词性与其他两个不同的一项是( )(1分)

A.很 B.似乎 C.在

2.下列句子中加点成语使用不恰当的一项是( )(2分)

A.中国人每年在餐桌上浪费的粮食价值高达2 000亿元,面对这耸人听闻的舌尖上的浪费,越来越多的人开始反思“中国式的盛宴”。

B.假如每个人都能见贤思齐,以人之长补己之短,那我们每天都会进步,生活也会因此变得愈加美好。

C.“这些网络游戏就是化了妆的魔鬼,是在教唆犯罪。”一位参加过网络游戏测评的教育界人士义愤填膺地说。

D.这位老先生,无论什么疑难,有问必知,据知而答,并且乐此不疲。

3.对病句的修改不正确的一项是( )(2分)

A.青少年长时间一直玩网络游戏,不利于身心健康。(删掉“长时间”或者“一直”)

B.优秀的文学作品会制造出栩栩如生的人物形象。(将“制造”改为“建造”)

C.中华经典诵读活动让同学们更加热爱和了解中国优秀传统文化。(将“热爱”和“了

解”调换位置)

D.通过老师的教育,使他端正了线上学习的态度。(删掉“通过”或者“使”)

4.古诗默写。(8分)

(1)______________,弹琴复长啸。

(2)杨花榆荚无才思,_________________。

(3)《逢入京使》中表达诗人对家乡亲人无限眷念的句子是:____________________,____________________。

(4)李白在《春夜洛城闻笛》一诗中,表达诗人对家乡的依恋和思念之情的两句是:____________________,____________________。

(5)《木兰诗》中反映木兰征程遥远,军情紧急的句子是 , 。

5.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一项是( )(3分)

手写汉字作为母语表达的基本能力,随着其实用功能的淡化而弱化。可以想象,在快节奏、高频率的信息表达时代,______________。其实,______________,就像空气和水。单从文化传承的角度来说,______________。问题是,______________,正如我们在生活中经常忽视空气和水的存在一样。

①越是基础的,很可能越重要 ②越是基础的,就越容易被忽视

③任何一个国家的“文字”,都相当于空气和水 ④手写汉字已经被忽视到了何种地步

A.④①③② B.①②④③ C.①④③② D.④①②③

6.综合性学习(8分)

材料一 随着社交媒体兴起,少数人受利益驱动,盲目追求点击量和曝光度在一些“吃播”节目中假扮所谓“大胃王”,一边胡吃海喝一边暗中催吐,造成极大的浪费。

材料二 前不久,习近平总书记对制止餐饮浪费行为作出重要指示。他指出餐饮浪费现象,触目惊心,令人痛心!旋即,全国上下闻令而动,狠抓落实,以扎实举措推动全社会厉行勤俭节约,反对餐饮浪费。

材料三 我国粮食安全并非高枕无忧,耕地减少、地力退化、减灾防灾能力不足等问题,都是粮食丰收丰产的现实威胁。此外,受新冠肺炎疫情冲击,我国外部经济环境日趋复杂多变,粮食贸易不确定性愈发凸显。正因为如此,要端稳端牢14亿人的饭碗,在全力开源基础上更需持续节流。

(1)请你从材料三中提炼出两条我们必须厉行节约粮食的原因。(2分)

(2)结合以上材料,拟写一条关于节约粮食的宣传标语。(3分)

(3)制止餐饮浪费行为,在全社会营造节约的氛围,你会落实哪些行动?(至少两点)(3分)

二、现代文阅读(28分)

(一)阅读《老王》一文,回答问题。(每题4分,共16分)

(1)有一天,我在家听到打门,开门看见老王直僵僵地镶嵌在门框里。往常他坐在蹬三轮的座上,或抱着冰伛着身子进我家来,不显得那么高。也许他平时不那么瘦,也不那么直僵僵的。他面如死灰,两只眼上都结着一层翳,分不清哪一只瞎,哪一只不瞎。说得可笑些,他简直像棺材里倒出来的,就像我想象里的僵尸,骷髅上绷着一层枯黄的干皮,打上一棍就会散成一堆白骨。我吃惊地说:“啊呀,老王,你好些了吗?

(2)他“嗯”了一声,直着脚往里走,对我伸出两手。他一手提着个瓶子,一手提着一包东西。

(3)我忙去接。瓶子里是香油,包裹里是鸡蛋。我记不清是十个还是二十个,因为在我记忆里多得数不完。我也记不起他是怎么说的,反正意思很明白,那是他送我们的。

(4)我强笑说:“老王,这么新鲜的大鸡蛋,都给我们吃?”

(5)他只说:“我不吃。”

(6)我谢了他的好香油,谢了他的大鸡蛋,然后转身进屋去。他赶忙止住我说:“我不是要钱。”

(7)我也赶忙解释:“我知道,我知道——不过你既然来了,就免得托人捎了。”

(8)他也许觉得我这话有理,站着等我。

(9)我把他包鸡蛋的一方灰不灰、蓝不蓝的方格子破布叠好还他。他一手拿着布,一手攥着钱,滞笨地转过身子。我忙去给他开了门,站在楼梯口,看他直着脚一级一级下楼去,直担心他半楼梯摔倒。等到听不见脚步声,我回屋才感到抱歉,没请他坐坐喝口茶水。可是我害怕得糊涂了。那直僵僵的身体好像不能坐,稍一弯曲就会散成一堆骨头。我不能想象他是怎么回家的。

(10)过了十多天,我碰见老王同院的老李。我问:“老王怎么了?好些没有?”

(11)“早埋了。”

(12)“呀,他什么时候······”

(13)“什么时候死的?就是到您那儿的第二天。”

(14)他还讲老王身上缠了多少尺全新的白布——因为老王是回民,埋在什么沟里。我也不懂,没多问。

(15)我回家看着还没动用的那瓶香油和没吃完的鸡蛋,一再追忆老王和我对答的话,捉摸他是否知道我领受他的谢意。我想他是知道的。但不知为什么,每想起老王,总觉得心上不安。因为吃了他的香油和鸡蛋?因为他来表示感谢,我却拿钱去侮辱他?都不是。几年过去了,我渐渐明白:那是一个幸运的人对一个不幸者的愧怍。

7.第一段划线句子用了什么写作方法?用了什么描写方法?有怎样的表达效果?(4分)

8.“我记不清是十个还是二十个,因为在我记忆里数不完。”有限的鸡蛋却数不完,你能说出其中的含义吗 (4分)

9.文末写道“那是一个幸运的人对一个不幸者的愧怍”。请问:“我”一家当时受到了冲击,处境并不好,“我”为什么还觉得自己是“幸运的人” 面对老王为什么还感到“愧怍” (4分)

10.在现实生活中,你若遇到如同“老王”这样境遇的人,应该如何对待 请简要谈谈。(4分)

(二)阅读下文,完成问题。(每题3分,共12分)

碧浪清波

十五岁的肖咨询对着穿衣镜,悄悄给前额披下了一绺黑发,像极了小女孩额前的刘海。妈妈见了,知道儿子有了对美的冀望了。

这天午后,肖咨询悠哉闲哉,把目光落在了爸爸给他订阅的报纸上。一个“碧浪清波”的词语,跳进了他的眼帘,一下子像攫住了他的什么,让他不由地想到了王维的那句“清泉石上流”:崖涧青石上,一股潺潺流淌的山泉,清清亮亮,洁如甘露……

被“碧浪清波”这个词语吸引,还因为他的爸爸是河长。那天,他在石碛河的告示牌上看到“河长”一栏填着爸爸的名字时,一下子意识到了作为河长儿子的责任。

开学前,肖咨询顺着石碛河边往下游巡查。一路堤岸都改造成了沿河公园,岸柳成行,乔木葱茏。走到河口江边,视野一下开阔了。江面上正缓缓游动着好多大轮船,一艘艘地打眼前游过。远处的长江三桥,两座桥塔像两条巨人的长腿,立定在江边,朝南朝北伸展着力大无穷的长臂,任车流在桥面上飞奔。这一切让肖咨询目不暇接,几乎忘掉了巡河。

肖咨询又想起了“碧浪清波”这个词,他低头看看身边的石碛河水,水面上倒也没什么漂浮物,但水质还够不上碧清。“碧浪清波”究竟是什么样子呢?这事儿本不该他操心,但谁让他是河长的儿子呢?如此一想,对河水净度的追求,便分外地强烈起来。于是,肖咨询便有了寻找泉流的冲动。

听大人们说过,石碛河水是从北面浦老山、西面驷马山上汇集而来的。浦老山的另一面流出了滁河。“环滁皆山也……”,涌上心头的这篇古文,让他决定一探究竟。他不声不响,一早上了列车,去滁州,去琅琊,看酿泉。

赶到酿泉时,正值夏日中午。一潭蓄泉,早被大大小小的孩子围满了,他们正与泉流嬉戏呢。肖咨询想囔囔一声:“怎么能全跑水里闹呢?不把清泉搅脏了?”近前才发觉,流淌在石块上的清泉,依然如玉般清纯。肖咨询瞄着瞄着,便有些情不自禁起来,随手扒了鞋袜,也站在了泉流中。水花晶莹,清凉的泉水在他脚趾间跳跃。他张大了嘴,在心里狂呼:“我知道清流是什么样子了,我知道清流该是什么样子了!”

什么时候石碛河水也能像山中清泉那样呢?…….

回家后妈妈问他去哪儿了,他告诉妈妈自己去滁州醉翁亭了。妈妈接口道:“出去走走挺好,过两天你再陪姥姥去深圳旅游,看看港珠澳大桥,开开眼界。”

终于见着了巍峨的港珠澳大桥。连接香港、珠海、澳门的跨海大桥,雄立在海上,好个海天奇景呢。这无边无际的大海,正在他面前展开一片蔚蓝,比万里晴空还纯净。在人工岛上直面海水,看晶莹剔透的波浪翻涌着,肖咨询再一次想起了“碧浪清波”这个词。浩瀚海洋上的碧浪清波,炽热得他心旌摇曳。

“看到了!看到了!”肖咨询迎着海风,额前细发随风飘动着,一双明眸凝视着碧浪清波。姥姥以为小孙儿是在对着港珠澳大桥发出欢呼呢,把孙儿送回女儿女婿手中时笑着说:“孩子看得眼都不眨一下呢……”说着,姥姥亲昵地摸了摸孙儿额前细软的黑发。

肖咨询侧起脸,朝爸爸妈妈一字一句道:“爸爸,我看到了大海的碧浪清波,石碛河水要能治理成那样,我们才算是当好了河长。”

爸爸一下惊住了,脱口道:“人小心眼大呢,小子行!”(选自《北京文学》)

11.读完此文,少年肖咨询让图图和你想到了“唯美”“责任”“探寻”这几个词语。你结合文章内容,围绕其中一个词语谈谈感受。(4分)

12.文中画线句与前文哪些内容相照应?你概括给图图听。(4分)

13.班级开展戏剧创编与表演活动,图图想把这篇小说改成短剧,你帮他完成。(4分)

①给在港珠澳大桥看见大海时的肖咨询配一段内心独白。(2分)

②为上面的内心独白选配背景音乐时你选了歌曲《我和我的祖国》的结尾部分(歌词见下),你向图图说明了理由。(2分)

我最亲爱的祖国,你是大海永不干涸。永远给我碧浪清波,心中的歌。

三、阅读以下两篇短文,完成问题。(14分)

[甲]陈康肃公善射,当世无双,公亦以此自矜。尝射于家圃,有卖油翁释担而立,睨之,久而不去。见其发矢十中八九,但微颔之。康肃问曰:“汝亦知射乎?吾射不亦精乎?”翁曰:“无他,但手熟尔。”康肃忿然曰:“尔安敢轻吾射!”翁曰:“以我酌油知之。”乃取一葫芦置于地,以钱覆其口,徐以杓酌油沥之,自钱孔入,而钱不湿。因曰:“我亦无他,惟手熟尔。”康肃笑而遣之。(《卖油翁》欧阳修)

[乙]钱氏据两浙时,于杭州梵天寺建一木塔,方两三级,钱帅登之,患其塔动。匠师云:“未布瓦,上轻,故如此。”乃以瓦布之,而动如初。无可奈何,密使其妻见喻皓之妻,贻以金钗,问塔动之因。皓笑曰:“此易耳,但逐层布板讫,便实钉之,则不动矣。”匠师如其言,塔遂定。盖钉板上下弥束,六幕相联如胠箧。人履其板,六幕相持,自不能动。人皆伏其精练。(《梵天寺木塔》沈括)

注释:(1)钱氏:指五代时吴越国君钱氏。钱镠于公元895年建国,至其孙钱弘归降宋朝。吴越国境包括今江苏、浙江、福建部分地区。两浙:即两浙路,治所在今杭州,包括今上海、浙江全部及江苏东南部地区。(2)据:统治,割据。(3)级:层 。(4)患:嫌,担心。(5)布:铺排。(6)贻(yí):赠给。(7)讫(qì):完毕。(8)弥束:木板上下更加紧密约束。弥:紧密。(9)六幕:指上、下、左、右、前、后六个方位面。 (10)胠箧:打开的箱子。胠箧,音qūqiè。胠:从旁边打开,打开。(11)履:走,踩踏。(12)伏:通假字,通“服”,佩服。

解释下列句中加点字的意思。(4分)

(1)匠师如其言 ( ) (2)人皆伏其精练( )

(3)尝射于家圃 ( ) (4)惟手熟尔 ( )

15.翻译下列句子(4分)

(1)乃取一葫芦置于地,以钱覆其口。

但逐层布板讫,便实钉之,则不动矣。

16.甲文所说的道理,可以用一个成语来概括,这个成语是 。(2分

17.“有卖油翁释担而立”“释”意为____________,“释”的这个意义还保留在一

些成语中,如_________________(写出一个含“释”这个意义的成语)(2分)

18.《卖油翁》与《梵天寺木塔》刻画人物的方法有什么共同之处?(2分)

四、从下面两题中任选一题作文。

【题一】以身边的小人物为对象,写一篇文章,题目自拟。

【题二】生命之中,总有令人难以忘怀、久久回味的那一刻,也许是你摆脱烦恼的欣慰之后,也许是你收获意外的惊喜之后,也许是你领悟亲情的温暖之后……

请以“那一刻,我___________”为题作文

要求:①如选择题二,请先把题目补充完整;

②内容具体,情感真实;

③文体不限,诗歌除外;

④文中不得出现真实的地名、校名、人名;

⑤不少于500字。

部编语文七下 第三单元 检测题 (答案)

一、积累与运用(28分)

1.(1)mú jué lú shǎng (2)“燥”改为“躁” “而”改为“尔” (3)C

2.A 解析A项,“耸人听闻”的意思是使人听了非常震惊。“中国人每年在餐桌上浪费的粮食价值高达2000亿元”没有夸大事实,是真实情况。

3. B(4分) 点拨:应该将B项中的“制造”改为“塑造”。

4.(1)独坐幽篁里 (2)惟解漫天作雪飞(3)故园东望路漫漫 双袖龙钟泪不干

(4)此夜曲中闻折柳 何人不起故园情 (5)万里赴戎机 ,关山度若飞

5.A 【详解】 本题考查句子的衔接。 语句的照应和暗示是语言连贯的重要条件。解答此类题关键是,通过语意的把握和关键词语的分析,把握语句间的前后联系,准确地找出与题干词句相呼应的语句。本文段阐述手写汉字的困境,表明不可忽视这种母语表达的基本能力。短文第二句是对“弱化”的阐释,因为弱化所以容易忽视其作用,所以第一空应该填第④句;第二空结合后面的“就像空气和水”,其特点就是“基础但重要”,应该填第①句;第三空“从文化传承”说明其作用,并且从句式的角度来看(从“其实”到文章结尾,每个小句子后半句都含有短语“空气和水”)所以第三空应该填第③句;第四空前面的“问题是”与后文“生活中经常忽视空气和水的存在”表明基础性的东西也易被忽视,故应填第②句。 故选A。

6.答案:(1)耕地减少、地力退化、减灾防灾能力不足;(1分)受新冠肺炎疫情冲击,

我国外部经济环境日趋复杂多变,粮食贸易不确定性愈发凸显。(1分)(共2分)

(2)①一粥一饭,当思来之不易;半丝半缕,恒念物力维艰。②谁知盘中餐,粒粒皆辛苦。③爱惜粮食,遏制舌尖上的浪费。④节约粮食,人人有责。⑤节约粮食光荣,浪费粮食可耻。(答到与“节约粮食”有关的宣传标语即可)(2分)

(3)积极宣传制止餐饮浪费行为的重要性和必要性;发现餐饮浪费行为,积极提醒并予以制止;坚持理性,绿色消费,杜绝浪费;按需点餐,餐后打包;珍惜盘中餐,粒粒皆辛苦,践行光盘。(答到与“制止餐饮浪费行为”相关的,点即可得1分)(共2分)

二、现代文阅读(28分)

(一)阅读《老王》一文,回答问题。(每题4分,共16分)

7.写作方法:对比。描写方法:动作描写。此处充分地表现出老王瘦弱无力、僵硬的毫无

生气的病态。

8.这些鸡蛋凝聚了老王对“我”一家的真诚谢意,所以作者觉得鸡蛋多得数不完

9.①虽然“我”一家当时受到冲击,处境不好,但比之身患残疾、生活贫困的老王,自感

还是幸运的。这体现了“我”对不幸者、卑微者充满爱心的人道主义精神。

②“我”感觉到自己对老王的关爱还很不够,所以感到“愧怍”。

10.关键词:尊重、理解、关心、爱心、树立平等观念、人道主义精神等。(表述可以不同,合题意,有道理即可给分)

(二)阅读下文,完成问题。(每题3分,共12分)

11.“唯美”示例:站在酿泉边,看崖涧青石上,一股潺潺流淌的山泉,清清亮亮,洁如甘露,清凉的泉水在脚趾间跳跃,让人感受到“清泉石上流”的纯美意境;站在巍峨的港珠澳大桥上,放眼远望,好个海天奇景,无边无际的大海,比万里晴空还纯净,波浪晶莹剔透,浪花翻涌,让人感受到碧浪清波的唯美境界!“责任”示例:当肖咨询读到“碧浪清波”这个词时,他意识到了作为河长儿子的责任,他决定寻找泉流;当他看到清纯如玉的酿泉后,他盼望着家乡的石碛河水也能像山中清泉那样;当他站在珠港澳大桥,领略到了碧浪清波的唯美,他对爸爸说“石碛河水要能治理成那样,我们才算是当好了河长”,肖咨询的愿望让我们感受到他的身上的责任和担当精神。“探寻”示例:当肖咨询读到“碧浪清波”这个词时,看到石碛河水水质还够不上碧清,他决定寻找碧浪清波;当他看到清纯如玉的酿泉后,他盼望着家乡的石碛河水也能像山中清泉那样;随后他随姥姥去珠港澳大桥,寻找到了浩瀚海洋上的碧浪清波,盼望家乡的石碛河水也变成碧浪清波的愿望更加强烈。是寻找的过程让肖咨询的责任意识不断增强。

12.无边无际的大海,比万里晴空还纯净,波浪晶莹剔透,浪花翻涌。

13.①示例:大海是那么美,那么辽阔。海水纯净无暇,海面如一块晶莹剔透的宝石。浪花如顽皮的小孩子,嬉戏着,追逐着。海天相接,一望无际。好一幅碧波荡漾美不胜收的的图景!②歌曲《我和我的祖国》歌词没有豪言壮语的表白,而是通过河流、高山、炊烟、大海、浪花等诗一样意境,激发我们内心深处对祖国的热爱。结尾部分“你是大海永不干涸。永远给我碧浪清波”正好与“我”见到的大海碧浪清波的景象相符。

三、阅读以下两篇短文,完成问题。(14分)

14.(1)遵照,按照 (2)都(3)曾经(4)同“耳”,相当于“罢了”。

15.(1)(卖油翁)于是拿出一个葫芦放在地上,再用铜钱盖在葫芦的口上。

(2)只要逐层铺好木板,用钉子钉牢,就不会晃动了。

16. 熟能生巧。 17.放下;爱不释手,手不释卷等。

18.两篇文章都通过人物语言、神态来正面刻画人物形象,都运用了对比手法来反衬人物形象。

《梵天寺木塔》参考译文

钱氏统治两浙时,在杭州梵天寺修建一座木塔,才建了两三层,钱帅登上木塔,嫌塔晃动,工匠师傅说:“还没有铺好瓦片,上面轻,所以像这样。”于是就用瓦片铺盖塔上,但是木塔还像当初一样晃动。实在没有办法,工匠师傅就暗中派他的妻子去见喻皓的妻子,赠送给她金钗,向喻皓请教木塔晃动的原因。喻皓笑着说:“这很简单,只要逐层铺好木板,并用钉子钉牢,就不动了。”工匠师傅遵照他的话去做,塔于是就稳定了。原来是因为钉牢了木板,上下更加紧密相束,上、下、左、右、前、后六面互相连接,像只打开的箱子,人踩在那楼板上,上下及四周板壁互相支撑,(塔)自然不会晃动。人们都佩服喻皓的技艺精熟。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读