辽宁省大连市民办纵横联盟2021-2022学年高三上学期期中考试历史试题(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 辽宁省大连市民办纵横联盟2021-2022学年高三上学期期中考试历史试题(Word版含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 380.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-08 08:48:26 | ||

图片预览

文档简介

大连民办纵横联盟2021—2022年度上学期高三期中考试

历史学科 试卷

考查范围:通史至一战前后 考试时间:75分钟 试题满分:100分

考生注意:

1、答题前考生务必将自己的考号姓名填写在答题纸和答题卡上或贴好条形

码,考生要认真核对涂准答题卡上的相关信息。

2、第Ⅰ卷每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,

如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。第Ⅱ卷用黑色墨水签字笔在

答题卡上书写答案,在试题卷上作答,答案无效。

3、考试结束,监考教师要将答题纸和答题卡按对应次序排好、核对、收回。

第Ⅰ卷 选择题(共48分)

一、选择题:本部分题目共16小题,每题3分,共48分。每个题目有且只有一个正确答案。

1.西周所立地方封国的人口由周宗室贵族、周贵族率领移民以及土著群构成。地方封国不仅拥有作为国家的权力,还负有对周王朝诸多的应履行的义务。这说明在西周

A.以分封为纽带形成政治架构 B.中央集权体制面临挑战

C.政治统治依赖于周王的权威 D.异姓诸侯政治地位较低

2.商鞅第二次变法,在秦国普遍推行县制,把乡、邑、聚等合并为县。县令为一县之长,下设县丞、县尉、啬夫和令史等官,县令等长吏可以随时由国君任免。这一举措

A.表明秦国确立君主专制 B.有利于国君对地方的控制

C.得到诸侯国的普遍借鉴 D.说明分封制开始崩溃

3.汉成帝改刺史为州牧,然废置无常。东汉末年,汉灵帝接受宗室刘焉建议,选派“清名重臣”出任州牧,掌一州军政,州牧由原先虚职成为州最高长官。这一措施

A.保障了吏治的清明与高效 B.埋下了汉末分裂割据的隐患

C.体现了宗法观念根深蒂固 D.利于打破世家垄断入仕之途

4.隋朝开通了京杭大运河,经历五代十国的分裂以后,北宋恢复了这条南北枢纽,京师开封日益依赖通过运河运来的南方米粮,运河成为北宋朝廷的生命线。材料观点实质上说明了

A.发展京师经济的重要性 B.京杭大运河是北宋水路交通枢纽

C.建设都城防御体系的急迫性 D.国家经济重心逐渐向南方转移

5.宋真宗咸平五年,政府以汴京城“衢巷狭隘”为由对坊墙整修,并设置了咚咚鼓以警昏晓。到仁宗景祐年间,开始允许居民临街开设邸店,到宋神宗年间,汴京城已是“不闻金鼓之声了”。这说明在宋代

A.政府态度决定“市”能否突破时空限制 B.商业活动已经不再受到政府的任何监管C.政府调整管理制度以适应新的经济形势 D.汴京城成为全国的政治中心与经济中心

6.中国古代历来重视对县官政绩的考核。秦汉时期通过上计制度考察县官一年来的任职情况,并以此作为对县官奖惩的依据;唐代对县官的考绩制度日趋完善,包含德、慎、公、勤等多个方面;明代制定更加严密的考绩制度,分为考满和考察两种,两者相辅进行。这一变化实质上反映了我国古代

A.管理水平不断提高 B.中央集权不断加强 C.监察制度不断完善 D.君主专制日益强化7.《南京条约》第九款规定,中国政府必须准许“全然免罪”战争期间充当汉奸的中国人,已被监禁起来的卖国贼也必须全部“加恩释放”。此条款表明英国

A.与清朝关系友好 B.对中国内政事务的干涉

C.侵犯了中国领土 D.破坏了中国的朝贡体系

8.19世纪70—80年代,清朝外交官郭嵩焘抨击西方对中国进行侵略“其势日逼,其患日深”,同时指出“西洋立国有本有末。其本在朝廷政教,其末在商贾。造船制器,相辅以益其强”并呼吁“得其道而顺用之,亦足为中国之利。”此思想

A.代表了洋务运动时期的主流认识 B.直接指导光绪帝实行戊戌变法

C.反映出对待西方文明的理性态度 D.与义和团运动提出的主张一致

9.抗战期间,漫画家丰子恺在长沙街头看到一群小孩在公众阅报处阅读“我军

大捷”的消息,创作了《儿童与捷报》的漫画,右下角的落款是“廿七年儿童

节”(注:民国时期的儿童节为4月4日)该漫画可用于研究

A局部抗战时期民众抗争 B.台儿庄战役产生的影响

C.敌后战场儿童关心国事 D.抗战胜利时民众的心态

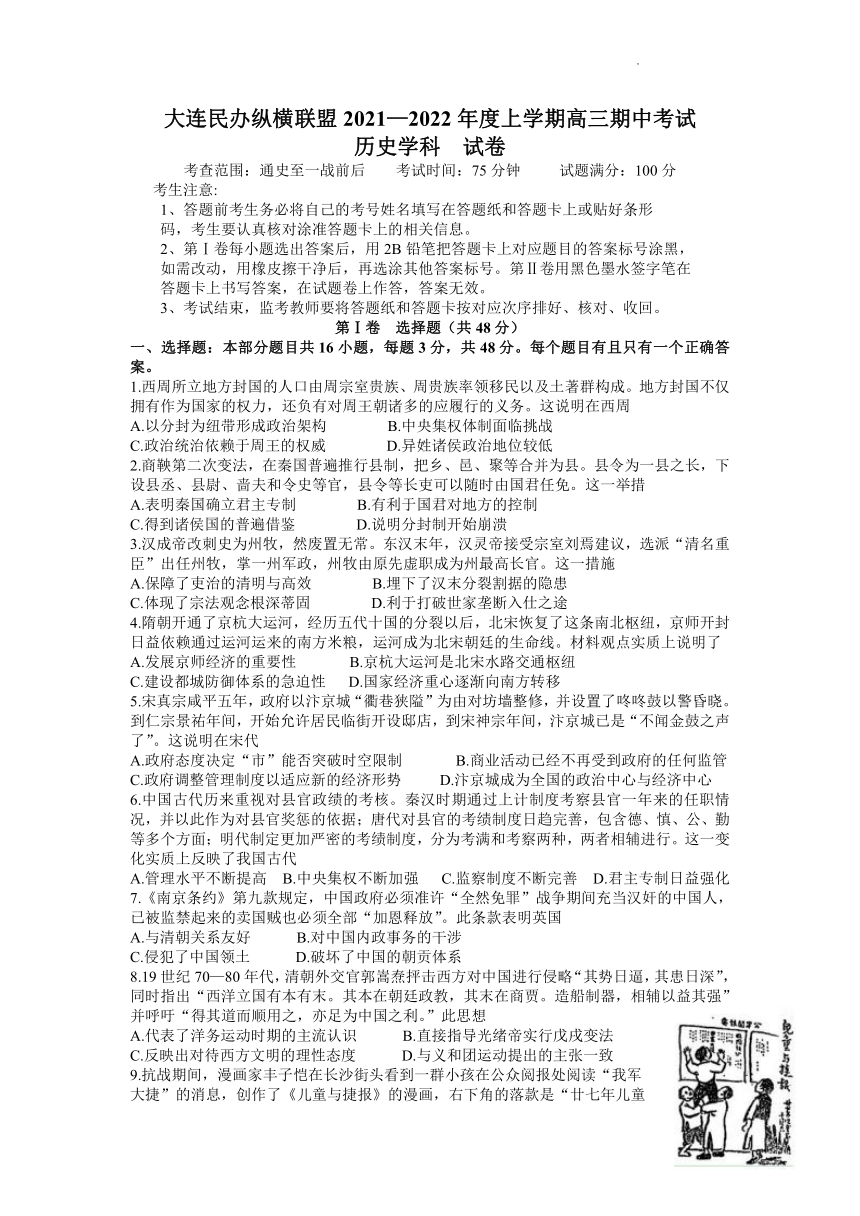

10.下表是1947年2月上海《大公报》对586位民众政治态度的民意调查统计。

该调查说明

A.中共在内战中已占上风 B.《大公报》坚决反对国共内战

C.美国实施扶蒋反共政策 D.民众失去对国民政府的信任

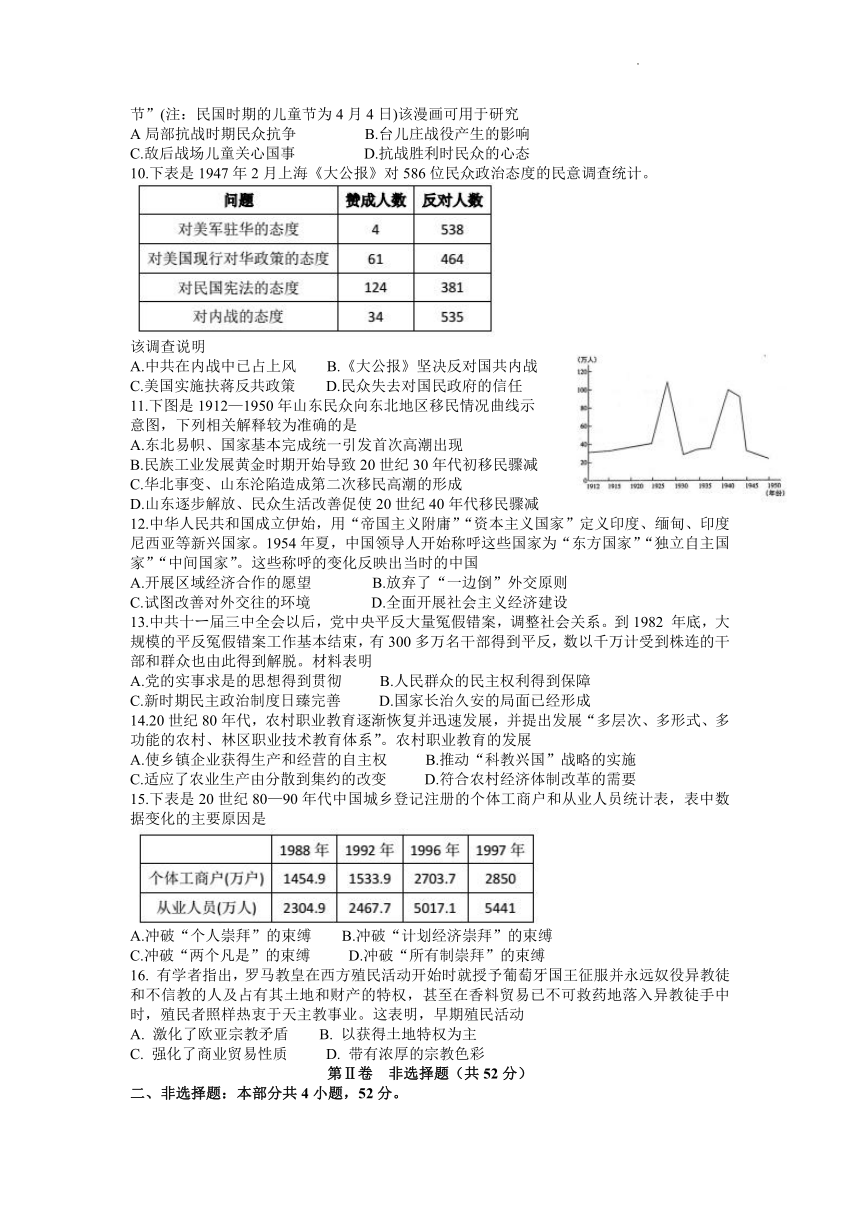

11.下图是1912—1950年山东民众向东北地区移民情况曲线示

意图,下列相关解释较为准确的是

A.东北易帜、国家基本完成统一引发首次高潮出现

B.民族工业发展黄金时期开始导致20世纪30年代初移民骤减

C.华北事变、山东沦陷造成第二次移民高潮的形成

D.山东逐步解放、民众生活改善促使20世纪40年代移民骤减

12.中华人民共和国成立伊始,用“帝国主义附庸”“资本主义国家”定义印度、缅甸、印度尼西亚等新兴国家。1954年夏,中国领导人开始称呼这些国家为“东方国家”“独立自主国家”“中间国家”。这些称呼的变化反映出当时的中国

A.开展区域经济合作的愿望 B.放弃了“一边倒”外交原则

C.试图改善对外交往的环境 D.全面开展社会主义经济建设

13.中共十ー届三中全会以后,党中央平反大量冤假错案,调整社会关系。到1982 年底,大规模的平反冤假错案工作基本结束,有300多万名干部得到平反,数以千万计受到株连的干部和群众也由此得到解脱。材料表明

A.党的实事求是的思想得到贯彻 B.人民群众的民主权利得到保障

C.新时期民主政治制度日臻完善 D.国家长治久安的局面已经形成

14.20世纪80年代,农村职业教育逐渐恢复并迅速发展,并提出发展“多层次、多形式、多功能的农村、林区职业技术教育体系”。农村职业教育的发展

A.使乡镇企业获得生产和经营的自主权 B.推动“科教兴国”战略的实施

C.适应了农业生产由分散到集约的改变 D.符合农村经济体制改革的需要

15.下表是20世纪80—90年代中国城乡登记注册的个体工商户和从业人员统计表,表中数据变化的主要原因是

A.冲破“个人崇拜”的束缚 B.冲破“计划经济崇拜”的束缚

C.冲破“两个凡是”的束缚 D.冲破“所有制崇拜”的束缚

16. 有学者指出,罗马教皇在西方殖民活动开始时就授予葡萄牙国王征服并永远奴役异教徒和不信教的人及占有其土地和财产的特权,甚至在香料贸易已不可救药地落入异教徒手中时,殖民者照样热衷于天主教事业。这表明,早期殖民活动

A. 激化了欧亚宗教矛盾 B. 以获得土地特权为主

C. 强化了商业贸易性质 D. 带有浓厚的宗教色彩

第Ⅱ卷 非选择题(共52分)

二、非选择题:本部分共4小题,52分。

17. (11 分)中国历史上政治制度有两次大变局,其一是封建改为郡县,其二是专制改为共和。阅读材料,回答问题。

材料一 秦代以降,皇权专制主义越来越走向强化,从汉到宋是皇权逐渐压倒相权的时代。北宋时候,皇权已经高度专制,明代以后则皇帝自兼丞相,合国家元首与政府首脑为一于是皇权专制,

达到了登峰造极的地步。秦代以后的两千年,中央集权程度也一步一步走向强化,行政区划本来是地方政府的施政区域,到了宋代以后,已转变为中央官员的施政分区,中央集权制此时也达到巅峰状态,因此元代以后,分裂局面已不再出现。

——摘编自周振鹤《中国地方行政制度史》

材料二 “百代皆行秦政事”,秦始皇所建立的君主专制、中央集权行政制度与当时世界上最完备的官僚制度紧密结合,三位一体,奠定了此后中国两千多年专制主义中央集权政治体制的基本模式。辛亥革命一举推翻专制王朝,建立共和政体,这是中国几千年历史上前所未有的伟大创举。但革命果实很快落入以袁世凯为代表的北洋军阀手中。要完成民族独立、人民解放与实现国家富强、人民幸福这两大历史任务,仍然任重道远。

——摘编自中国社会科学院历史研究所编写《简明中国历史读本》

(1)据材料一并结合所学知识,列举秦代走出周制、确立秦制的主要制度措施,并分别指出元代中央集权和明代皇权专制强化的主要标志。(5 分)

(2)据材料二,指出辛亥革命走出秦制的历史贡献,并从“民族国家”和“人民权利”两个层面归纳近代中国所面临的历史任务。(6 分)

18.(14 分)阅读材料,回答问题。

材料一 唐朝时期,长安有108坊,东都洛阳有103坊,扬州、苏州约有60坊,沙洲仅有4坊,市、坊严格分开并将居民区用围墙圈起来,实行坊里邻保制、按时启闭坊门制、宵禁制等。坊市制度的最大作用莫过于创设了一个法治的城市商业空间。

材料二 明清时期,南京、苏州、杭州的府城都是全国级别的丝织业中心。然而,江宁府本地不产优质生丝,苏州府境内的生丝生产规模也不大,远不及嘉、湖。所以,南京、苏州的商人每年都会去嘉、湖采购优质生丝,然后运往府城给各个作坊的生产供货;杭州因为离原产地较近,所以往往不需要中间商,商业资本操纵手工业生产的特征不明显。

——摘编自王卫平《明清时期江南城市史研究:以苏州为中心》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析唐朝城市管理的主要举措,并指出这些举措的最大作用。(8分)

(2)结合材料和所学知识,概括明清时期江南城市发展的主要特点,并分析出现以上现象的主要原因。(6分)

19. (12分)阅读材料,回答问题。

材料“小车票,大变迁。小小的车票,不仅改变着我们的生活,同时也反映出时代的变迁。”

请提取两项有关新中国火车票变迁趋势的信息,并结合所学知识予以说明。 (要求:提取信息充分,说明逻辑严谨)

20. (15 分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 英国封建自然经济趋向瓦解,集中地表现在封建土地所有制的趋向瓦解之上。14、15 世纪以来,英国的毛纺织工业迅速发展起来,成为工场手工业最为发达的部门,号称是英国的“民族工业,由于工业人口和城市增长的较快,促成了对羊毛等经济作物和商品粮食的需求越来越多,这就使农业产品的市场被看好,农业成为有诱惑力的、有利可图的行当。于是有不少商人资产者决意投资农业,到乡间去兴办牧场、农场。为此,便要向贵族租地。资产者所出的较高的地租,深深刺激着他们贵族们,起初土地只是出租自己的直接领地,后来开始圈占农村公社的公有地,再后来以强力手段驱逐农民,这就是历史上有名的圈地运动。圈地运动大致始于15世纪,16世纪前期达到高潮,此后,愈演愈烈,圈地运动导致大批农民流离失所,背井离乡。他们的一大部分,或是留在乡间,成为农场中的雇佣工人;或是流入城市,成为供企业主选择雇佣的自由劳动力。英国农业领域的这一重大变革,是在资本主义经济结构发展的需求下自然形成的。

——-摘编自刘宗绪主编《世界近代史》

材料二 西方资本主义各国在鸦片战争后加大了对中国的经济侵略,使中国自给自足的自然经济受到严重冲击,由于输入的洋货为机器制品,物美价廉,竞争力强,使不少土货滞销,如东南沿海一带盛产的土布、土纱,因洋纱洋布的剧增,而陷于困境,欧美各国在对华倾销商品的同时,加紧掠夺中国的原料和农产品。丝茶等农产品的大量出口,扩大了部分地区农业生产中商品经济作物的比重,减少了农业经济中的自给成份。在近代中国,这一变化是外国资本在中国扩展殖民地贸易和实行经济侵略而强行促成的,因此又不可避免地要服从西方资本主义总体的政治经济利益需要,成为它们的附庸,这种变化深深地打上了半殖民地经济的烙印,呈现出一种畸形状态。

——摘编自郑师渠主编《近代中国史》

根据上述材料并结合所学知识,指出中英两国封建自然经济趋向瓦解过程的主要不同,并分析两国封建自然经济的瓦解对本国产生的影响。(15分)

历史学科 试卷

考查范围:通史至一战前后 考试时间:75分钟 试题满分:100分

考生注意:

1、答题前考生务必将自己的考号姓名填写在答题纸和答题卡上或贴好条形

码,考生要认真核对涂准答题卡上的相关信息。

2、第Ⅰ卷每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,

如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。第Ⅱ卷用黑色墨水签字笔在

答题卡上书写答案,在试题卷上作答,答案无效。

3、考试结束,监考教师要将答题纸和答题卡按对应次序排好、核对、收回。

第Ⅰ卷 选择题(共48分)

一、选择题:本部分题目共16小题,每题3分,共48分。每个题目有且只有一个正确答案。

1.西周所立地方封国的人口由周宗室贵族、周贵族率领移民以及土著群构成。地方封国不仅拥有作为国家的权力,还负有对周王朝诸多的应履行的义务。这说明在西周

A.以分封为纽带形成政治架构 B.中央集权体制面临挑战

C.政治统治依赖于周王的权威 D.异姓诸侯政治地位较低

2.商鞅第二次变法,在秦国普遍推行县制,把乡、邑、聚等合并为县。县令为一县之长,下设县丞、县尉、啬夫和令史等官,县令等长吏可以随时由国君任免。这一举措

A.表明秦国确立君主专制 B.有利于国君对地方的控制

C.得到诸侯国的普遍借鉴 D.说明分封制开始崩溃

3.汉成帝改刺史为州牧,然废置无常。东汉末年,汉灵帝接受宗室刘焉建议,选派“清名重臣”出任州牧,掌一州军政,州牧由原先虚职成为州最高长官。这一措施

A.保障了吏治的清明与高效 B.埋下了汉末分裂割据的隐患

C.体现了宗法观念根深蒂固 D.利于打破世家垄断入仕之途

4.隋朝开通了京杭大运河,经历五代十国的分裂以后,北宋恢复了这条南北枢纽,京师开封日益依赖通过运河运来的南方米粮,运河成为北宋朝廷的生命线。材料观点实质上说明了

A.发展京师经济的重要性 B.京杭大运河是北宋水路交通枢纽

C.建设都城防御体系的急迫性 D.国家经济重心逐渐向南方转移

5.宋真宗咸平五年,政府以汴京城“衢巷狭隘”为由对坊墙整修,并设置了咚咚鼓以警昏晓。到仁宗景祐年间,开始允许居民临街开设邸店,到宋神宗年间,汴京城已是“不闻金鼓之声了”。这说明在宋代

A.政府态度决定“市”能否突破时空限制 B.商业活动已经不再受到政府的任何监管C.政府调整管理制度以适应新的经济形势 D.汴京城成为全国的政治中心与经济中心

6.中国古代历来重视对县官政绩的考核。秦汉时期通过上计制度考察县官一年来的任职情况,并以此作为对县官奖惩的依据;唐代对县官的考绩制度日趋完善,包含德、慎、公、勤等多个方面;明代制定更加严密的考绩制度,分为考满和考察两种,两者相辅进行。这一变化实质上反映了我国古代

A.管理水平不断提高 B.中央集权不断加强 C.监察制度不断完善 D.君主专制日益强化7.《南京条约》第九款规定,中国政府必须准许“全然免罪”战争期间充当汉奸的中国人,已被监禁起来的卖国贼也必须全部“加恩释放”。此条款表明英国

A.与清朝关系友好 B.对中国内政事务的干涉

C.侵犯了中国领土 D.破坏了中国的朝贡体系

8.19世纪70—80年代,清朝外交官郭嵩焘抨击西方对中国进行侵略“其势日逼,其患日深”,同时指出“西洋立国有本有末。其本在朝廷政教,其末在商贾。造船制器,相辅以益其强”并呼吁“得其道而顺用之,亦足为中国之利。”此思想

A.代表了洋务运动时期的主流认识 B.直接指导光绪帝实行戊戌变法

C.反映出对待西方文明的理性态度 D.与义和团运动提出的主张一致

9.抗战期间,漫画家丰子恺在长沙街头看到一群小孩在公众阅报处阅读“我军

大捷”的消息,创作了《儿童与捷报》的漫画,右下角的落款是“廿七年儿童

节”(注:民国时期的儿童节为4月4日)该漫画可用于研究

A局部抗战时期民众抗争 B.台儿庄战役产生的影响

C.敌后战场儿童关心国事 D.抗战胜利时民众的心态

10.下表是1947年2月上海《大公报》对586位民众政治态度的民意调查统计。

该调查说明

A.中共在内战中已占上风 B.《大公报》坚决反对国共内战

C.美国实施扶蒋反共政策 D.民众失去对国民政府的信任

11.下图是1912—1950年山东民众向东北地区移民情况曲线示

意图,下列相关解释较为准确的是

A.东北易帜、国家基本完成统一引发首次高潮出现

B.民族工业发展黄金时期开始导致20世纪30年代初移民骤减

C.华北事变、山东沦陷造成第二次移民高潮的形成

D.山东逐步解放、民众生活改善促使20世纪40年代移民骤减

12.中华人民共和国成立伊始,用“帝国主义附庸”“资本主义国家”定义印度、缅甸、印度尼西亚等新兴国家。1954年夏,中国领导人开始称呼这些国家为“东方国家”“独立自主国家”“中间国家”。这些称呼的变化反映出当时的中国

A.开展区域经济合作的愿望 B.放弃了“一边倒”外交原则

C.试图改善对外交往的环境 D.全面开展社会主义经济建设

13.中共十ー届三中全会以后,党中央平反大量冤假错案,调整社会关系。到1982 年底,大规模的平反冤假错案工作基本结束,有300多万名干部得到平反,数以千万计受到株连的干部和群众也由此得到解脱。材料表明

A.党的实事求是的思想得到贯彻 B.人民群众的民主权利得到保障

C.新时期民主政治制度日臻完善 D.国家长治久安的局面已经形成

14.20世纪80年代,农村职业教育逐渐恢复并迅速发展,并提出发展“多层次、多形式、多功能的农村、林区职业技术教育体系”。农村职业教育的发展

A.使乡镇企业获得生产和经营的自主权 B.推动“科教兴国”战略的实施

C.适应了农业生产由分散到集约的改变 D.符合农村经济体制改革的需要

15.下表是20世纪80—90年代中国城乡登记注册的个体工商户和从业人员统计表,表中数据变化的主要原因是

A.冲破“个人崇拜”的束缚 B.冲破“计划经济崇拜”的束缚

C.冲破“两个凡是”的束缚 D.冲破“所有制崇拜”的束缚

16. 有学者指出,罗马教皇在西方殖民活动开始时就授予葡萄牙国王征服并永远奴役异教徒和不信教的人及占有其土地和财产的特权,甚至在香料贸易已不可救药地落入异教徒手中时,殖民者照样热衷于天主教事业。这表明,早期殖民活动

A. 激化了欧亚宗教矛盾 B. 以获得土地特权为主

C. 强化了商业贸易性质 D. 带有浓厚的宗教色彩

第Ⅱ卷 非选择题(共52分)

二、非选择题:本部分共4小题,52分。

17. (11 分)中国历史上政治制度有两次大变局,其一是封建改为郡县,其二是专制改为共和。阅读材料,回答问题。

材料一 秦代以降,皇权专制主义越来越走向强化,从汉到宋是皇权逐渐压倒相权的时代。北宋时候,皇权已经高度专制,明代以后则皇帝自兼丞相,合国家元首与政府首脑为一于是皇权专制,

达到了登峰造极的地步。秦代以后的两千年,中央集权程度也一步一步走向强化,行政区划本来是地方政府的施政区域,到了宋代以后,已转变为中央官员的施政分区,中央集权制此时也达到巅峰状态,因此元代以后,分裂局面已不再出现。

——摘编自周振鹤《中国地方行政制度史》

材料二 “百代皆行秦政事”,秦始皇所建立的君主专制、中央集权行政制度与当时世界上最完备的官僚制度紧密结合,三位一体,奠定了此后中国两千多年专制主义中央集权政治体制的基本模式。辛亥革命一举推翻专制王朝,建立共和政体,这是中国几千年历史上前所未有的伟大创举。但革命果实很快落入以袁世凯为代表的北洋军阀手中。要完成民族独立、人民解放与实现国家富强、人民幸福这两大历史任务,仍然任重道远。

——摘编自中国社会科学院历史研究所编写《简明中国历史读本》

(1)据材料一并结合所学知识,列举秦代走出周制、确立秦制的主要制度措施,并分别指出元代中央集权和明代皇权专制强化的主要标志。(5 分)

(2)据材料二,指出辛亥革命走出秦制的历史贡献,并从“民族国家”和“人民权利”两个层面归纳近代中国所面临的历史任务。(6 分)

18.(14 分)阅读材料,回答问题。

材料一 唐朝时期,长安有108坊,东都洛阳有103坊,扬州、苏州约有60坊,沙洲仅有4坊,市、坊严格分开并将居民区用围墙圈起来,实行坊里邻保制、按时启闭坊门制、宵禁制等。坊市制度的最大作用莫过于创设了一个法治的城市商业空间。

材料二 明清时期,南京、苏州、杭州的府城都是全国级别的丝织业中心。然而,江宁府本地不产优质生丝,苏州府境内的生丝生产规模也不大,远不及嘉、湖。所以,南京、苏州的商人每年都会去嘉、湖采购优质生丝,然后运往府城给各个作坊的生产供货;杭州因为离原产地较近,所以往往不需要中间商,商业资本操纵手工业生产的特征不明显。

——摘编自王卫平《明清时期江南城市史研究:以苏州为中心》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析唐朝城市管理的主要举措,并指出这些举措的最大作用。(8分)

(2)结合材料和所学知识,概括明清时期江南城市发展的主要特点,并分析出现以上现象的主要原因。(6分)

19. (12分)阅读材料,回答问题。

材料“小车票,大变迁。小小的车票,不仅改变着我们的生活,同时也反映出时代的变迁。”

请提取两项有关新中国火车票变迁趋势的信息,并结合所学知识予以说明。 (要求:提取信息充分,说明逻辑严谨)

20. (15 分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 英国封建自然经济趋向瓦解,集中地表现在封建土地所有制的趋向瓦解之上。14、15 世纪以来,英国的毛纺织工业迅速发展起来,成为工场手工业最为发达的部门,号称是英国的“民族工业,由于工业人口和城市增长的较快,促成了对羊毛等经济作物和商品粮食的需求越来越多,这就使农业产品的市场被看好,农业成为有诱惑力的、有利可图的行当。于是有不少商人资产者决意投资农业,到乡间去兴办牧场、农场。为此,便要向贵族租地。资产者所出的较高的地租,深深刺激着他们贵族们,起初土地只是出租自己的直接领地,后来开始圈占农村公社的公有地,再后来以强力手段驱逐农民,这就是历史上有名的圈地运动。圈地运动大致始于15世纪,16世纪前期达到高潮,此后,愈演愈烈,圈地运动导致大批农民流离失所,背井离乡。他们的一大部分,或是留在乡间,成为农场中的雇佣工人;或是流入城市,成为供企业主选择雇佣的自由劳动力。英国农业领域的这一重大变革,是在资本主义经济结构发展的需求下自然形成的。

——-摘编自刘宗绪主编《世界近代史》

材料二 西方资本主义各国在鸦片战争后加大了对中国的经济侵略,使中国自给自足的自然经济受到严重冲击,由于输入的洋货为机器制品,物美价廉,竞争力强,使不少土货滞销,如东南沿海一带盛产的土布、土纱,因洋纱洋布的剧增,而陷于困境,欧美各国在对华倾销商品的同时,加紧掠夺中国的原料和农产品。丝茶等农产品的大量出口,扩大了部分地区农业生产中商品经济作物的比重,减少了农业经济中的自给成份。在近代中国,这一变化是外国资本在中国扩展殖民地贸易和实行经济侵略而强行促成的,因此又不可避免地要服从西方资本主义总体的政治经济利益需要,成为它们的附庸,这种变化深深地打上了半殖民地经济的烙印,呈现出一种畸形状态。

——摘编自郑师渠主编《近代中国史》

根据上述材料并结合所学知识,指出中英两国封建自然经济趋向瓦解过程的主要不同,并分析两国封建自然经济的瓦解对本国产生的影响。(15分)

同课章节目录