23月光曲 同步练习(含答案解析)

图片预览

文档简介

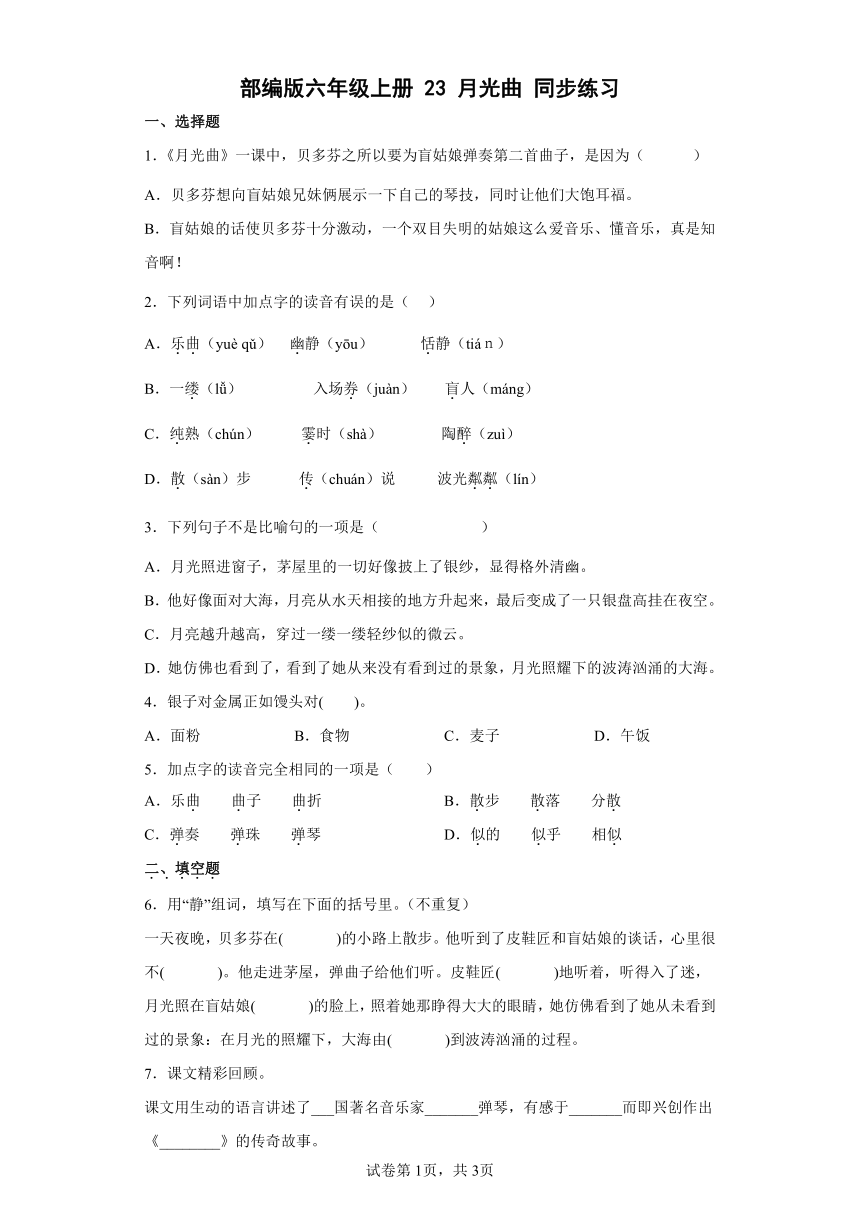

部编版六年级上册 23 月光曲 同步练习

一、选择题

1.《月光曲》一课中,贝多芬之所以要为盲姑娘弹奏第二首曲子,是因为( )

A.贝多芬想向盲姑娘兄妹俩展示一下自己的琴技,同时让他们大饱耳福。

B.盲姑娘的话使贝多芬十分激动,一个双目失明的姑娘这么爱音乐、懂音乐,真是知音啊!

2.下列词语中加点字的读音有误的是( )

A.乐曲(yuè qǔ) 幽静(yōu) 恬静(tián)

B.一缕(lǚ) 入场券(juàn) 盲人(máng)

C.纯熟(chún) 霎时(shà) 陶醉(zuì)

D.散(sàn)步 传(chuán)说 波光粼粼(lín)

3.下列句子不是比喻句的一项是( )

A.月光照进窗子,茅屋里的一切好像披上了银纱,显得格外清幽。

B.他好像面对大海,月亮从水天相接的地方升起来,最后变成了一只银盘高挂在夜空。

C.月亮越升越高,穿过一缕一缕轻纱似的微云。

D.她仿佛也看到了,看到了她从来没有看到过的景象,月光照耀下的波涛汹涌的大海。

4.银子对金属正如馒头对( )。

A.面粉 B.食物 C.麦子 D.午饭

5.加点字的读音完全相同的一项是( )

A.乐曲 曲子 曲折 B.散步 散落 分散

C.弹奏 弹珠 弹琴 D.似的 似乎 相似

二、填空题

6.用“静”组词,填写在下面的括号里。(不重复)

一天夜晚,贝多芬在( )的小路上散步。他听到了皮鞋匠和盲姑娘的谈话,心里很不( )。他走进茅屋,弹曲子给他们听。皮鞋匠( )地听着,听得入了迷,月光照在盲姑娘( )的脸上,照着她那睁得大大的眼睛,她仿佛看到了她从未看到过的景象:在月光的照耀下,大海由( )到波涛汹涌的过程。

7.课文精彩回顾。

课文用生动的语言讲述了___国著名音乐家_______弹琴,有感于_______而即兴创作出《________》的传奇故事。

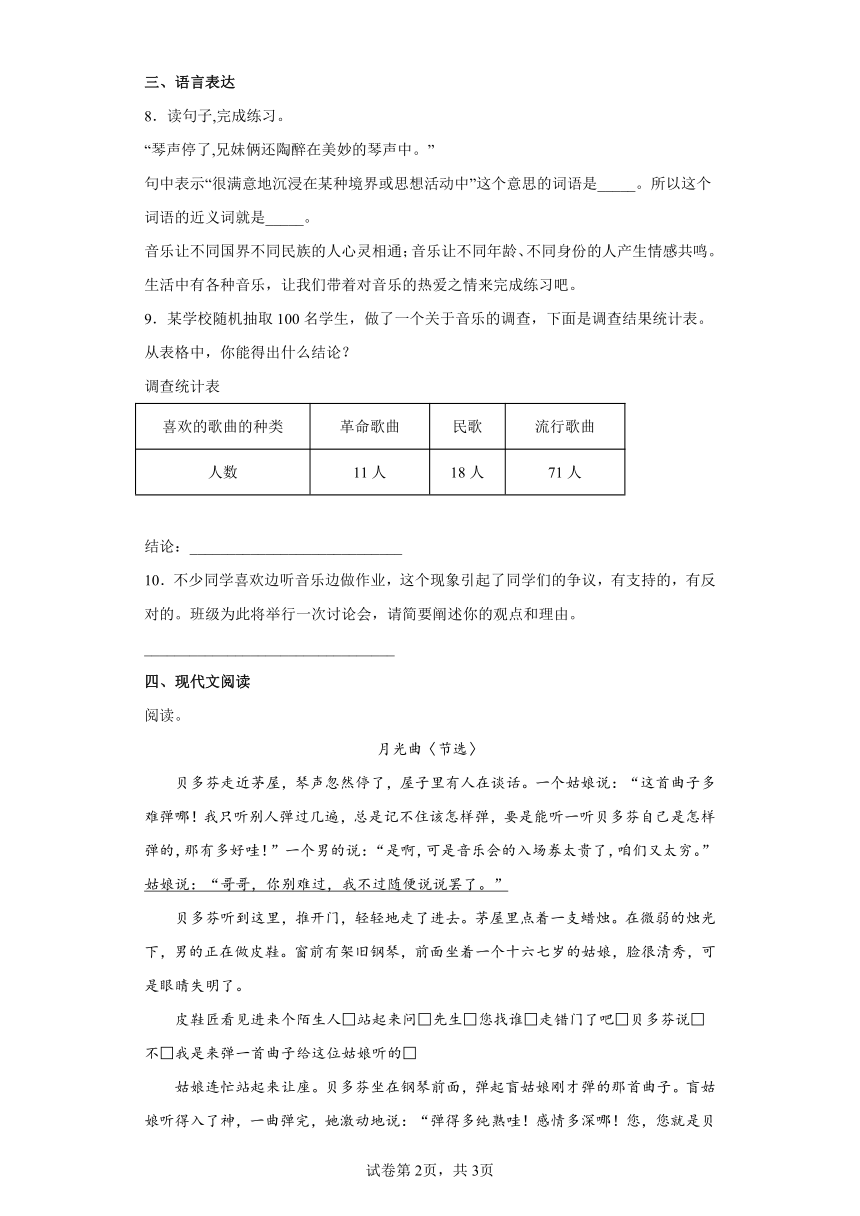

三、语言表达

8.读句子,完成练习。

“琴声停了,兄妹俩还陶醉在美妙的琴声中。”

句中表示“很满意地沉浸在某种境界或思想活动中”这个意思的词语是_____。所以这个词语的近义词就是_____。

音乐让不同国界不同民族的人心灵相通;音乐让不同年龄、不同身份的人产生情感共鸣。生活中有各种音乐,让我们带着对音乐的热爱之情来完成练习吧。

9.某学校随机抽取100名学生,做了一个关于音乐的调查,下面是调查结果统计表。从表格中,你能得出什么结论?

调查统计表

喜欢的歌曲的种类 革命歌曲 民歌 流行歌曲

人数 11人 18人 71人

结论:____________________________

10.不少同学喜欢边听音乐边做作业,这个现象引起了同学们的争议,有支持的,有反对的。班级为此将举行一次讨论会,请简要阐述你的观点和理由。

_________________________________

四、现代文阅读

阅读。

月光曲〈节选〉

贝多芬走近茅屋,琴声忽然停了,屋子里有人在谈话。一个姑娘说:“这首曲子多难弹哪!我只听别人弹过几遍,总是记不住该怎样弹,要是能听一听贝多芬自己是怎样弹的,那有多好哇!”一个男的说:“是啊,可是音乐会的入场券太贵了,咱们又太穷。”姑娘说:“哥哥,你别难过,我不过随便说说罢了。”

贝多芬听到这里,推开门,轻轻地走了进去。茅屋里点着一支蜡烛。在微弱的烛光下,男的正在做皮鞋。窗前有架旧钢琴,前面坐着一个十六七岁的姑娘,脸很清秀,可是眼睛失明了。

皮鞋匠看见进来个陌生人□站起来问□先生□您找谁□走错门了吧□贝多芬说□不□我是来弹一首曲子给这位姑娘听的□

姑娘连忙站起来让座。贝多芬坐在钢琴前面,弹起盲姑娘刚才弹的那首曲子。盲姑娘听得入了神,一曲弹完,她激动地说:“弹得多纯熟哇!感情多深哪!您,您就是贝多芬先生吧?”

贝多芬没有回答,他问盲姑娘:“您爱听吗?我再给您弹一首吧。”

11.在第三自然段中的□里填上合适的标点符号。

12.从第一自然段中我们可以知道盲姑娘的心愿是____________,她的愿望不能实现的原因是_____________。

13.下面对文中画“ ”句子的理解不正确的一项是( )

A.盲姑娘为生活所迫,不想让哥哥再为自己的爱好辛苦操劳,而强压住内心的无奈和对音乐的热爱。

B.盲姑娘其实只是随口一说,她并不是真的想听贝多芬的弹奏。

C.盲姑娘把一直以来的愿望称作“随便说说”,说明了她对哥哥的体谅和理解。

14.“弹得多纯熟哇!感情多深哪!”这两句话赞美了什么?

_____________________

15.读选文的最后一自然段,说说贝多芬为什么愿意为盲姑娘再弹奏一曲呢?

_____________________

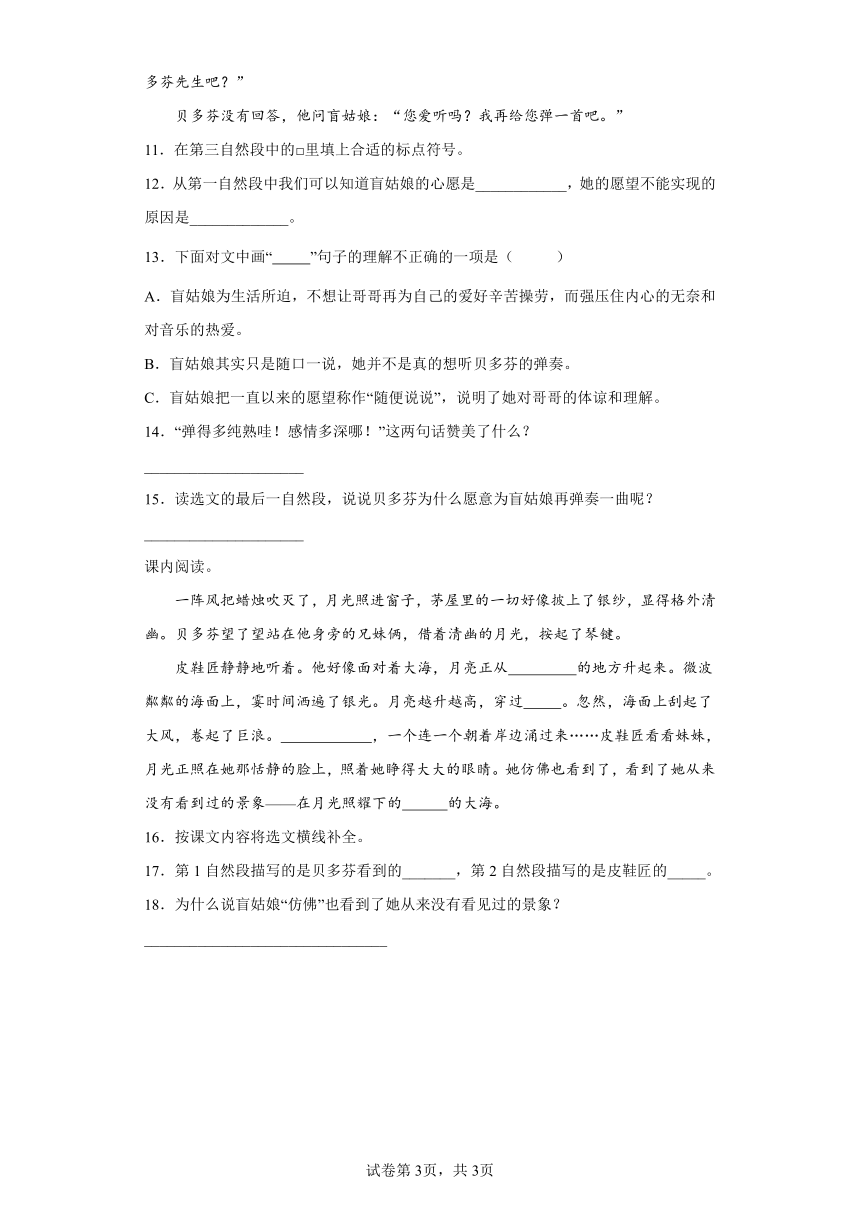

课内阅读。

一阵风把蜡烛吹灭了,月光照进窗子,茅屋里的一切好像披上了银纱,显得格外清幽。贝多芬望了望站在他身旁的兄妹俩,借着清幽的月光,按起了琴键。

皮鞋匠静静地听着。他好像面对着大海,月亮正从 的地方升起来。微波粼粼的海面上,霎时间洒遍了银光。月亮越升越高,穿过 。忽然,海面上刮起了大风,卷起了巨浪。 ,一个连一个朝着岸边涌过来……皮鞋匠看看妹妹,月光正照在她那恬静的脸上,照着她睁得大大的眼睛。她仿佛也看到了,看到了她从来没有看到过的景象——在月光照耀下的 的大海。

16.按课文内容将选文横线补全。

17.第1自然段描写的是贝多芬看到的_______,第2自然段描写的是皮鞋匠的_____。

18.为什么说盲姑娘“仿佛”也看到了她从来没有看见过的景象?

________________________________

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

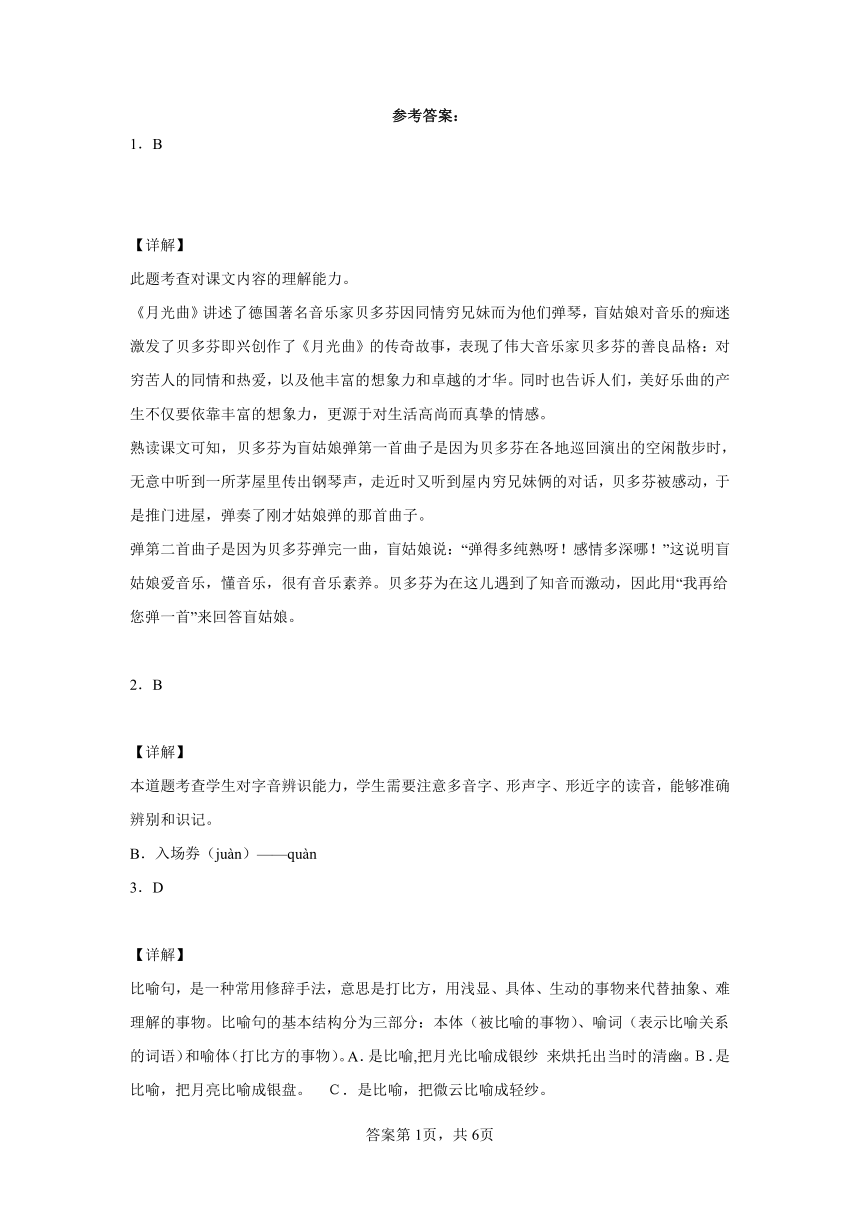

参考答案:

1.B

【详解】

此题考查对课文内容的理解能力。

《月光曲》讲述了德国著名音乐家贝多芬因同情穷兄妹而为他们弹琴,盲姑娘对音乐的痴迷激发了贝多芬即兴创作了《月光曲》的传奇故事,表现了伟大音乐家贝多芬的善良品格:对穷苦人的同情和热爱,以及他丰富的想象力和卓越的才华。同时也告诉人们,美好乐曲的产生不仅要依靠丰富的想象力,更源于对生活高尚而真挚的情感。

熟读课文可知,贝多芬为盲姑娘弹第一首曲子是因为贝多芬在各地巡回演出的空闲散步时,无意中听到一所茅屋里传出钢琴声,走近时又听到屋内穷兄妹俩的对话,贝多芬被感动,于是推门进屋,弹奏了刚才姑娘弹的那首曲子。

弹第二首曲子是因为贝多芬弹完一曲,盲姑娘说:“弹得多纯熟呀!感情多深哪!”这说明盲姑娘爱音乐,懂音乐,很有音乐素养。贝多芬为在这儿遇到了知音而激动,因此用“我再给您弹一首”来回答盲姑娘。

2.B

【详解】

本道题考查学生对字音辨识能力,学生需要注意多音字、形声字、形近字的读音,能够准确辨别和识记。

B.入场券(juàn)——quàn

3.D

【详解】

比喻句,是一种常用修辞手法,意思是打比方,用浅显、具体、生动的事物来代替抽象、难理解的事物。比喻句的基本结构分为三部分:本体(被比喻的事物)、喻词(表示比喻关系的词语)和喻体(打比方的事物)。A.是比喻,把月光比喻成银纱 来烘托出当时的清幽。B.是比喻,把月亮比喻成银盘。 C.是比喻,把微云比喻成轻纱。

4.B

【详解】

从句子“银子对金属正如馒头对_____。”来看,“银子”属于“金属”;“馒头”属于“食物”。故选B。

【点评】

本题意在考查学生对词语、常识的掌握理解情况,要根据平时的阅读理解词语的意思,重在学生平时对词语的积累。

5.B

【详解】

本题考查的知识点为多音字。

A乐曲[yuè qǔ] 曲子[qǔ zi] 曲折[qū zhé]

B散步[sàn bù] 散落[sàn luò] 分散[fēn sàn]

C弹奏[tán zòu] 弹珠[dàn zhū] 弹琴[tán qín]

D似的[shì de] 似乎[sì hū] 相似[xiāng sì]

6. 幽静 平静 静静 恬静 宁静

【详解】

本题考查学生的组词能力,以及结合句子辨析合适词语的能力。先理解句子意思,在用“静”组合适的词语。

幽静:清幽寂静,指一个地方幽冷寂静。出自战国楚宋玉 《神女赋》。

平静:安宁,没有外界的骚扰,没有动荡;心情平和安静。

静静:很安静;很清净。

恬静:恬淡、安静,形容为人闲适,安静。

宁静:指平静、安静;清静寡欲,不慕荣利。出自《文子·上仁》。

7. 德 贝多芬为穷鞋匠兄妹 盲姑娘对音乐的痴迷 月光曲

【详解】

本题考查了课文的理解能力。

对重点语句的理解,课文的写作方法,主要内容,表达的思想感情等,这就要求我们上课积极动脑,认真听讲,主动质疑,把课文学懂,学活。

《月光曲》本文讲述了德国著名音乐家贝多芬因同情穷鞋匠兄妹而为他们弹琴,盲姑娘对音乐的痴迷激发了贝多芬即兴创作了《月光曲》的传奇故事。

8. 陶醉 沉浸

【详解】

略

9.示例一:喜欢流行歌曲的学生远比喜欢革命歌曲的学生多。

示例二:喜欢流行歌曲的学生最多。

10.示例一:支持,音乐可以使人放松,可以提高我们的学习效率。

示例二:反对,一心不能二用,音乐容易让人分心,边听音乐边做作业,会使学习效率不高。

示例三:不能简单地加以否定或肯定,有的人听音乐会分心,有的人听音乐反而会提高学习效率,不能一概而论。

9.考查学生的理解概括能力。培养学生认真阅读、仔细分析的好习惯,内容具体,语言表达要准确,语句完整、通顺没有错别字。答案为:示例一:喜欢流行歌曲的学生远比喜欢革命歌曲的学生多。示例二:喜欢流行歌曲的学生最多。

10.本题考查学生判断能力和语言表达能力。学生要在阐述总结的自己的观点时语言表达要准确,简洁,语句完整、通顺没有错别字。答案为:示例一:支持,音乐可以使人放松,可以提高我们的学习效率。示例二:反对,一心不能二用,音乐容易让人分心,边听音乐边做作业,会使学习效率不高。示例三:不能简单地加以否定或肯定,有的人听音乐会分心,有的人听音乐反而会提高学习效率,不能一概而论。

11., :“ , ? ?” :“ , 。”

12. 能够听到贝多芬自己弹这首曲子,好让她知道是怎样弹的 音乐会的入场券太贵了,他们太穷

13.B

14.赞美了演奏者高超的演奏技巧。

15.因为盲姑娘的这几句话使贝多芬十分激动,一个双目失明的姑娘,这么爱音乐,又这样懂音乐,贝多芬为遇到这样的知音而激动,于是产生了要为她再弹一首曲子的想法——创作的激情油然而生。

11.

本题考查对标点符号的掌握。

人物说的话,需要用引号进行标注。表示疑问,需要用问号。

12.

考查对选文内容的理解。

阅读选文内容,由“这首曲子多难弹哪!我只听别人弹过几遍,总是记不住该怎样弹,要是能听一听贝多芬自己是怎样弹的,那有多好哇”这句话可知,盲姑娘的心愿是听一听贝多芬自己是怎样弹的。

13.

本题考查句子理解。

阅读选文内容,盲姑娘的心愿是听一听贝多芬自己是怎样弹的。他哥哥听了妹妹的话说:“是啊,可是音乐会的入场券太贵了,咱们又太穷。”从兄妹俩的对话中可以看出,盲姑娘很想听听贝多芬是怎样弹这首曲子的,可是由于音乐会的入场券太贵了,而他们又太穷,无法亲耳听到贝多芬的演奏。可是为了安慰哥哥,盲姑娘对哥哥说“哥哥,你别难过,我不过随便说说罢了”,可见盲姑娘并不是真的随便说说,而是她不想增加哥哥的负担,不想让哥哥为她伤心。

14.

本题考查文本的理解能力。

“多纯熟”“多深”一是说贝多芬弹琴技术纯熟,二是说贝多芬很动情地弹琴同时也说盲姑娘对音乐不仅热爱而且熟悉。

15.本题考查的文章的整体分析与把握能力。

由文章我们得知,妹妹很喜欢音乐,但因为家境贫穷,妹妹无法去听贝多芬的演奏会。贝多芬要给盲姑娘弹琴,是因为他被这样贫苦的人在穷苦的生活中仍然喜爱音乐、追求艺术所感动。弹完一曲,又弹一曲给盲姑娘听是因为盲姑娘兄妹的手足情深,感动了贝多芬。从这两件事中,我们可以看出来贝多芬是一个同情贫苦人民、有高尚博大胸怀的人。

16.水天相接 一缕一缕轻纱似的微云 被月光照得雪亮的浪花 波涛汹涌

17. 实在的事物 联想

18.因为她感受到了贝多芬音乐中所传达的意境,所以她“仿佛”看到了她从来没有看见过的景象。也衬托出了贝多芬的成功。

16.

本题考查了学生对课文的默写能力。完成此类题目不难,结合学过的课文内容,根据题目中的提示将句子补充完整即可。注意不加字不漏字,不写错别字。

语段选自课文《月光曲》。本文主要写的是两百多年前,贝多芬到莱茵河边的一个小镇演出,晚上散步的时候,他被断断续续的钢琴声吸引,来到了一所茅屋前。他听到茅屋单兄妹的对话,情不自禁地走进茅屋,为只妹俩弹奉了一首自己的曲子,又即兴创作出月光曲的传奇故事。

故本题根据课文原文填空即可。即:月亮正从水天相接的地方升起来……月亮越升越高,穿过一缕一缕轻纱似的微云……被月光照得雪亮的浪花,一个连一个朝着岸边涌过来……她仿佛也看到了,看到了她从来没有看到过的景象——在月光照耀下的波涛汹涌的大海。

17.

本题考查学生对文章内容的理解能力,要想准确的理解文章的内容,需要对全文有个整体的把握,然后再抓住重点的段落、句子、词语进行分析,最后再回归整体的感知,如此文章的内容就能很好的理解。

通过阅读第1自然段可知,语段中的“风把蜡烛吹灭”、“月光照进窗子”、在贝多芬身旁的“兄妹俩”等是实物描写,即是贝多芬看到的实在的事物;第2自然段是皮鞋匠听着贝多芬的琴声产生的幻觉想象,即是皮鞋匠的联想。据此整理作答即可。

18.

本题考查对文章内容的理解与分析,必须在理解文句,分析文章内容,准确把握文意的基础上,层层筛选,剥离出有效信息作答。

通过阅读选文,结合课文内容可知,因为盲姑娘是看不见的,但是她懂音乐,能理解,感受贝多芬弹奏的内容,再一次听入神了,也衬托出贝多芬创作的成功。故说盲姑娘“仿佛”也看到了她从来没有看见过的景象。据此作答,有类似答案也可。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、选择题

1.《月光曲》一课中,贝多芬之所以要为盲姑娘弹奏第二首曲子,是因为( )

A.贝多芬想向盲姑娘兄妹俩展示一下自己的琴技,同时让他们大饱耳福。

B.盲姑娘的话使贝多芬十分激动,一个双目失明的姑娘这么爱音乐、懂音乐,真是知音啊!

2.下列词语中加点字的读音有误的是( )

A.乐曲(yuè qǔ) 幽静(yōu) 恬静(tián)

B.一缕(lǚ) 入场券(juàn) 盲人(máng)

C.纯熟(chún) 霎时(shà) 陶醉(zuì)

D.散(sàn)步 传(chuán)说 波光粼粼(lín)

3.下列句子不是比喻句的一项是( )

A.月光照进窗子,茅屋里的一切好像披上了银纱,显得格外清幽。

B.他好像面对大海,月亮从水天相接的地方升起来,最后变成了一只银盘高挂在夜空。

C.月亮越升越高,穿过一缕一缕轻纱似的微云。

D.她仿佛也看到了,看到了她从来没有看到过的景象,月光照耀下的波涛汹涌的大海。

4.银子对金属正如馒头对( )。

A.面粉 B.食物 C.麦子 D.午饭

5.加点字的读音完全相同的一项是( )

A.乐曲 曲子 曲折 B.散步 散落 分散

C.弹奏 弹珠 弹琴 D.似的 似乎 相似

二、填空题

6.用“静”组词,填写在下面的括号里。(不重复)

一天夜晚,贝多芬在( )的小路上散步。他听到了皮鞋匠和盲姑娘的谈话,心里很不( )。他走进茅屋,弹曲子给他们听。皮鞋匠( )地听着,听得入了迷,月光照在盲姑娘( )的脸上,照着她那睁得大大的眼睛,她仿佛看到了她从未看到过的景象:在月光的照耀下,大海由( )到波涛汹涌的过程。

7.课文精彩回顾。

课文用生动的语言讲述了___国著名音乐家_______弹琴,有感于_______而即兴创作出《________》的传奇故事。

三、语言表达

8.读句子,完成练习。

“琴声停了,兄妹俩还陶醉在美妙的琴声中。”

句中表示“很满意地沉浸在某种境界或思想活动中”这个意思的词语是_____。所以这个词语的近义词就是_____。

音乐让不同国界不同民族的人心灵相通;音乐让不同年龄、不同身份的人产生情感共鸣。生活中有各种音乐,让我们带着对音乐的热爱之情来完成练习吧。

9.某学校随机抽取100名学生,做了一个关于音乐的调查,下面是调查结果统计表。从表格中,你能得出什么结论?

调查统计表

喜欢的歌曲的种类 革命歌曲 民歌 流行歌曲

人数 11人 18人 71人

结论:____________________________

10.不少同学喜欢边听音乐边做作业,这个现象引起了同学们的争议,有支持的,有反对的。班级为此将举行一次讨论会,请简要阐述你的观点和理由。

_________________________________

四、现代文阅读

阅读。

月光曲〈节选〉

贝多芬走近茅屋,琴声忽然停了,屋子里有人在谈话。一个姑娘说:“这首曲子多难弹哪!我只听别人弹过几遍,总是记不住该怎样弹,要是能听一听贝多芬自己是怎样弹的,那有多好哇!”一个男的说:“是啊,可是音乐会的入场券太贵了,咱们又太穷。”姑娘说:“哥哥,你别难过,我不过随便说说罢了。”

贝多芬听到这里,推开门,轻轻地走了进去。茅屋里点着一支蜡烛。在微弱的烛光下,男的正在做皮鞋。窗前有架旧钢琴,前面坐着一个十六七岁的姑娘,脸很清秀,可是眼睛失明了。

皮鞋匠看见进来个陌生人□站起来问□先生□您找谁□走错门了吧□贝多芬说□不□我是来弹一首曲子给这位姑娘听的□

姑娘连忙站起来让座。贝多芬坐在钢琴前面,弹起盲姑娘刚才弹的那首曲子。盲姑娘听得入了神,一曲弹完,她激动地说:“弹得多纯熟哇!感情多深哪!您,您就是贝多芬先生吧?”

贝多芬没有回答,他问盲姑娘:“您爱听吗?我再给您弹一首吧。”

11.在第三自然段中的□里填上合适的标点符号。

12.从第一自然段中我们可以知道盲姑娘的心愿是____________,她的愿望不能实现的原因是_____________。

13.下面对文中画“ ”句子的理解不正确的一项是( )

A.盲姑娘为生活所迫,不想让哥哥再为自己的爱好辛苦操劳,而强压住内心的无奈和对音乐的热爱。

B.盲姑娘其实只是随口一说,她并不是真的想听贝多芬的弹奏。

C.盲姑娘把一直以来的愿望称作“随便说说”,说明了她对哥哥的体谅和理解。

14.“弹得多纯熟哇!感情多深哪!”这两句话赞美了什么?

_____________________

15.读选文的最后一自然段,说说贝多芬为什么愿意为盲姑娘再弹奏一曲呢?

_____________________

课内阅读。

一阵风把蜡烛吹灭了,月光照进窗子,茅屋里的一切好像披上了银纱,显得格外清幽。贝多芬望了望站在他身旁的兄妹俩,借着清幽的月光,按起了琴键。

皮鞋匠静静地听着。他好像面对着大海,月亮正从 的地方升起来。微波粼粼的海面上,霎时间洒遍了银光。月亮越升越高,穿过 。忽然,海面上刮起了大风,卷起了巨浪。 ,一个连一个朝着岸边涌过来……皮鞋匠看看妹妹,月光正照在她那恬静的脸上,照着她睁得大大的眼睛。她仿佛也看到了,看到了她从来没有看到过的景象——在月光照耀下的 的大海。

16.按课文内容将选文横线补全。

17.第1自然段描写的是贝多芬看到的_______,第2自然段描写的是皮鞋匠的_____。

18.为什么说盲姑娘“仿佛”也看到了她从来没有看见过的景象?

________________________________

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【详解】

此题考查对课文内容的理解能力。

《月光曲》讲述了德国著名音乐家贝多芬因同情穷兄妹而为他们弹琴,盲姑娘对音乐的痴迷激发了贝多芬即兴创作了《月光曲》的传奇故事,表现了伟大音乐家贝多芬的善良品格:对穷苦人的同情和热爱,以及他丰富的想象力和卓越的才华。同时也告诉人们,美好乐曲的产生不仅要依靠丰富的想象力,更源于对生活高尚而真挚的情感。

熟读课文可知,贝多芬为盲姑娘弹第一首曲子是因为贝多芬在各地巡回演出的空闲散步时,无意中听到一所茅屋里传出钢琴声,走近时又听到屋内穷兄妹俩的对话,贝多芬被感动,于是推门进屋,弹奏了刚才姑娘弹的那首曲子。

弹第二首曲子是因为贝多芬弹完一曲,盲姑娘说:“弹得多纯熟呀!感情多深哪!”这说明盲姑娘爱音乐,懂音乐,很有音乐素养。贝多芬为在这儿遇到了知音而激动,因此用“我再给您弹一首”来回答盲姑娘。

2.B

【详解】

本道题考查学生对字音辨识能力,学生需要注意多音字、形声字、形近字的读音,能够准确辨别和识记。

B.入场券(juàn)——quàn

3.D

【详解】

比喻句,是一种常用修辞手法,意思是打比方,用浅显、具体、生动的事物来代替抽象、难理解的事物。比喻句的基本结构分为三部分:本体(被比喻的事物)、喻词(表示比喻关系的词语)和喻体(打比方的事物)。A.是比喻,把月光比喻成银纱 来烘托出当时的清幽。B.是比喻,把月亮比喻成银盘。 C.是比喻,把微云比喻成轻纱。

4.B

【详解】

从句子“银子对金属正如馒头对_____。”来看,“银子”属于“金属”;“馒头”属于“食物”。故选B。

【点评】

本题意在考查学生对词语、常识的掌握理解情况,要根据平时的阅读理解词语的意思,重在学生平时对词语的积累。

5.B

【详解】

本题考查的知识点为多音字。

A乐曲[yuè qǔ] 曲子[qǔ zi] 曲折[qū zhé]

B散步[sàn bù] 散落[sàn luò] 分散[fēn sàn]

C弹奏[tán zòu] 弹珠[dàn zhū] 弹琴[tán qín]

D似的[shì de] 似乎[sì hū] 相似[xiāng sì]

6. 幽静 平静 静静 恬静 宁静

【详解】

本题考查学生的组词能力,以及结合句子辨析合适词语的能力。先理解句子意思,在用“静”组合适的词语。

幽静:清幽寂静,指一个地方幽冷寂静。出自战国楚宋玉 《神女赋》。

平静:安宁,没有外界的骚扰,没有动荡;心情平和安静。

静静:很安静;很清净。

恬静:恬淡、安静,形容为人闲适,安静。

宁静:指平静、安静;清静寡欲,不慕荣利。出自《文子·上仁》。

7. 德 贝多芬为穷鞋匠兄妹 盲姑娘对音乐的痴迷 月光曲

【详解】

本题考查了课文的理解能力。

对重点语句的理解,课文的写作方法,主要内容,表达的思想感情等,这就要求我们上课积极动脑,认真听讲,主动质疑,把课文学懂,学活。

《月光曲》本文讲述了德国著名音乐家贝多芬因同情穷鞋匠兄妹而为他们弹琴,盲姑娘对音乐的痴迷激发了贝多芬即兴创作了《月光曲》的传奇故事。

8. 陶醉 沉浸

【详解】

略

9.示例一:喜欢流行歌曲的学生远比喜欢革命歌曲的学生多。

示例二:喜欢流行歌曲的学生最多。

10.示例一:支持,音乐可以使人放松,可以提高我们的学习效率。

示例二:反对,一心不能二用,音乐容易让人分心,边听音乐边做作业,会使学习效率不高。

示例三:不能简单地加以否定或肯定,有的人听音乐会分心,有的人听音乐反而会提高学习效率,不能一概而论。

9.考查学生的理解概括能力。培养学生认真阅读、仔细分析的好习惯,内容具体,语言表达要准确,语句完整、通顺没有错别字。答案为:示例一:喜欢流行歌曲的学生远比喜欢革命歌曲的学生多。示例二:喜欢流行歌曲的学生最多。

10.本题考查学生判断能力和语言表达能力。学生要在阐述总结的自己的观点时语言表达要准确,简洁,语句完整、通顺没有错别字。答案为:示例一:支持,音乐可以使人放松,可以提高我们的学习效率。示例二:反对,一心不能二用,音乐容易让人分心,边听音乐边做作业,会使学习效率不高。示例三:不能简单地加以否定或肯定,有的人听音乐会分心,有的人听音乐反而会提高学习效率,不能一概而论。

11., :“ , ? ?” :“ , 。”

12. 能够听到贝多芬自己弹这首曲子,好让她知道是怎样弹的 音乐会的入场券太贵了,他们太穷

13.B

14.赞美了演奏者高超的演奏技巧。

15.因为盲姑娘的这几句话使贝多芬十分激动,一个双目失明的姑娘,这么爱音乐,又这样懂音乐,贝多芬为遇到这样的知音而激动,于是产生了要为她再弹一首曲子的想法——创作的激情油然而生。

11.

本题考查对标点符号的掌握。

人物说的话,需要用引号进行标注。表示疑问,需要用问号。

12.

考查对选文内容的理解。

阅读选文内容,由“这首曲子多难弹哪!我只听别人弹过几遍,总是记不住该怎样弹,要是能听一听贝多芬自己是怎样弹的,那有多好哇”这句话可知,盲姑娘的心愿是听一听贝多芬自己是怎样弹的。

13.

本题考查句子理解。

阅读选文内容,盲姑娘的心愿是听一听贝多芬自己是怎样弹的。他哥哥听了妹妹的话说:“是啊,可是音乐会的入场券太贵了,咱们又太穷。”从兄妹俩的对话中可以看出,盲姑娘很想听听贝多芬是怎样弹这首曲子的,可是由于音乐会的入场券太贵了,而他们又太穷,无法亲耳听到贝多芬的演奏。可是为了安慰哥哥,盲姑娘对哥哥说“哥哥,你别难过,我不过随便说说罢了”,可见盲姑娘并不是真的随便说说,而是她不想增加哥哥的负担,不想让哥哥为她伤心。

14.

本题考查文本的理解能力。

“多纯熟”“多深”一是说贝多芬弹琴技术纯熟,二是说贝多芬很动情地弹琴同时也说盲姑娘对音乐不仅热爱而且熟悉。

15.本题考查的文章的整体分析与把握能力。

由文章我们得知,妹妹很喜欢音乐,但因为家境贫穷,妹妹无法去听贝多芬的演奏会。贝多芬要给盲姑娘弹琴,是因为他被这样贫苦的人在穷苦的生活中仍然喜爱音乐、追求艺术所感动。弹完一曲,又弹一曲给盲姑娘听是因为盲姑娘兄妹的手足情深,感动了贝多芬。从这两件事中,我们可以看出来贝多芬是一个同情贫苦人民、有高尚博大胸怀的人。

16.水天相接 一缕一缕轻纱似的微云 被月光照得雪亮的浪花 波涛汹涌

17. 实在的事物 联想

18.因为她感受到了贝多芬音乐中所传达的意境,所以她“仿佛”看到了她从来没有看见过的景象。也衬托出了贝多芬的成功。

16.

本题考查了学生对课文的默写能力。完成此类题目不难,结合学过的课文内容,根据题目中的提示将句子补充完整即可。注意不加字不漏字,不写错别字。

语段选自课文《月光曲》。本文主要写的是两百多年前,贝多芬到莱茵河边的一个小镇演出,晚上散步的时候,他被断断续续的钢琴声吸引,来到了一所茅屋前。他听到茅屋单兄妹的对话,情不自禁地走进茅屋,为只妹俩弹奉了一首自己的曲子,又即兴创作出月光曲的传奇故事。

故本题根据课文原文填空即可。即:月亮正从水天相接的地方升起来……月亮越升越高,穿过一缕一缕轻纱似的微云……被月光照得雪亮的浪花,一个连一个朝着岸边涌过来……她仿佛也看到了,看到了她从来没有看到过的景象——在月光照耀下的波涛汹涌的大海。

17.

本题考查学生对文章内容的理解能力,要想准确的理解文章的内容,需要对全文有个整体的把握,然后再抓住重点的段落、句子、词语进行分析,最后再回归整体的感知,如此文章的内容就能很好的理解。

通过阅读第1自然段可知,语段中的“风把蜡烛吹灭”、“月光照进窗子”、在贝多芬身旁的“兄妹俩”等是实物描写,即是贝多芬看到的实在的事物;第2自然段是皮鞋匠听着贝多芬的琴声产生的幻觉想象,即是皮鞋匠的联想。据此整理作答即可。

18.

本题考查对文章内容的理解与分析,必须在理解文句,分析文章内容,准确把握文意的基础上,层层筛选,剥离出有效信息作答。

通过阅读选文,结合课文内容可知,因为盲姑娘是看不见的,但是她懂音乐,能理解,感受贝多芬弹奏的内容,再一次听入神了,也衬托出贝多芬创作的成功。故说盲姑娘“仿佛”也看到了她从来没有看见过的景象。据此作答,有类似答案也可。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元

- 1 草原

- 2 丁香结

- 3 古诗词三首

- 4* 花之歌

- 习作:变形记

- 语文园地

- 第二单元

- 5 七律·长征

- 6 狼牙山五壮士

- 7 开国大典

- 8* 灯光

- 口语交际:演讲

- 习作:多彩的活动

- 语文园地

- 第三单元

- 9 竹节人

- 10 宇宙生命之谜

- 11* 故宫博物院

- 1习作:____让生活更美好

- 语文园地

- 第四单元

- 12 桥

- 13 穷人

- 14* 在柏林

- 口语交际:请你支持我

- 习作:笔尖流出的故事

- 语文园地四

- 快乐读书吧:笑与泪,经历与成长

- 第五单元

- 15 夏天里的成长

- 16 盼

- 习作例文

- 习作:围绕中心意思写

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 只有一个地球

- 19* 青山不老

- 20* 三黑和土地

- 口语交际:意见不同怎么办

- 习作:学写倡议书

- 语文园地

- 第七单元

- 21 文言文二则

- 22 月光曲

- 23* 京剧趣谈

- 口语交际:聊聊书法

- 习作:我的拿手好戏

- 语文园地

- 第八单元

- 24 少年闰土

- 25 好的故事

- 26* 我的伯父鲁迅先生

- 27* 有的人——纪念鲁迅有感

- 习作:有你,真好

- 语文园地