部编版七年级下册第19课清朝前期社会经济的发展同步练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 部编版七年级下册第19课清朝前期社会经济的发展同步练习(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 809.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-08 10:21:44 | ||

图片预览

文档简介

部编版七年级下册 第19课 清朝前期社会经济的发展

一、选择题

1.如下表是1661—1766年清朝耕地面积变化表。这种变化

A.不利于缓解人地矛盾 B.是君主专制强化的产物

C.与大力推行垦荒有关 D.使粮食亩产量大幅提高

2.镖局是中国古代专门为人保护财物或人身安全的机构,下图所示“晋商镖局”最早出现在( )

A.秦汉时期 B.三国时期 C.明清时期 D.隋唐时期

3.乾隆年间,一份由云南布政使司颁发的开荒执照上写有:“滇省山多田少,水陆可耕之地俱经垦开无余,嗣后山头地角,水滨河尾,俱着听民耕种……沙立目(一家)开垦干地八亩。”此材料反映出( )

A.由于长期开发,西南地区耕地减少

B.当时政府重视农业,鼓励开垦荒地

C.边疆地区农业经济发达,超过内地

D.乾隆时期西南地区已得到充分开发

4.明清时期,商业的繁荣催生了一批新兴工商业市镇。在苏州,棉布业市镇有南翔镇、新泾镇、江湾镇等;丝绸业市镇有著名的盛泽镇、黄溪镇等,这说明当时( )

A.商业分工越来越细致 B.市镇的规模不断扩大

C.城乡经济联系日益密切 D.区域生产的专业化明显

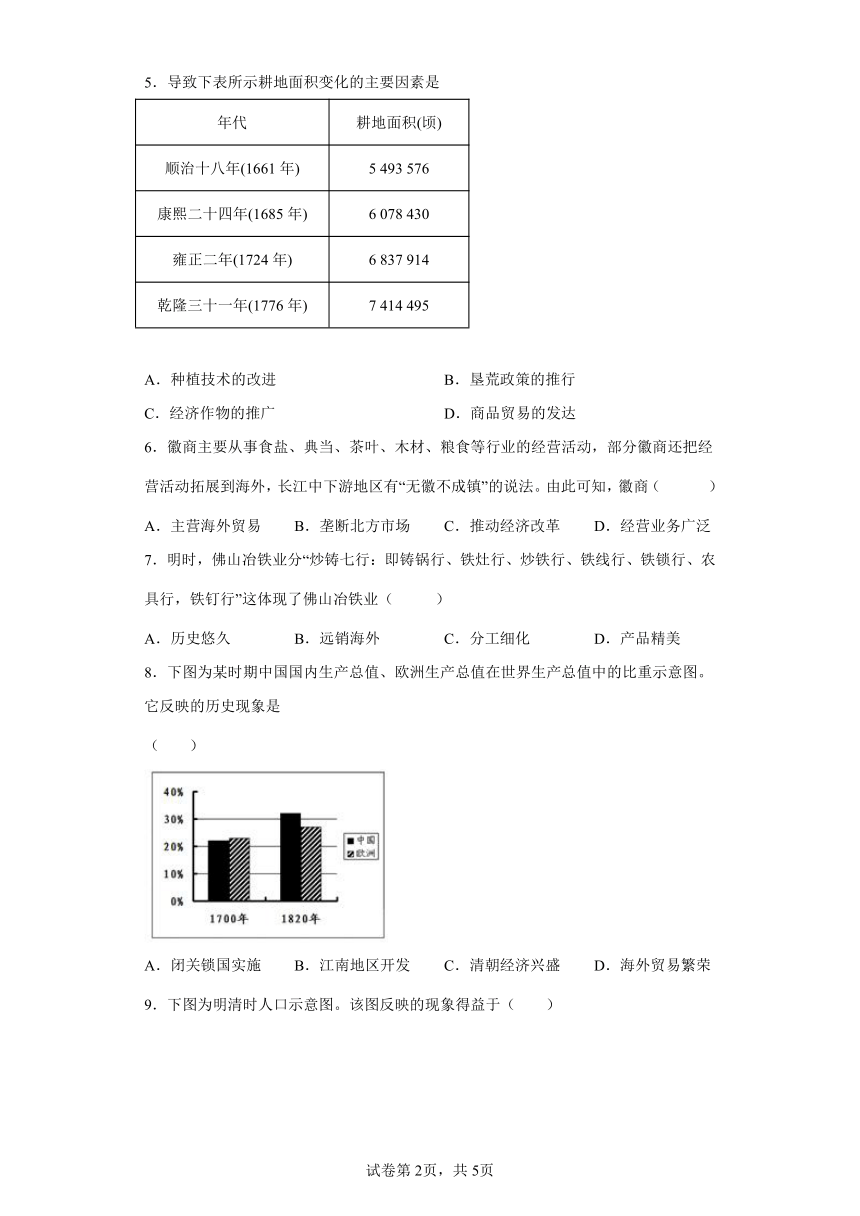

5.导致下表所示耕地面积变化的主要因素是

年代 耕地面积(顷)

顺治十八年(1661年) 5 493 576

康熙二十四年(1685年) 6 078 430

雍正二年(1724年) 6 837 914

乾隆三十一年(1776年) 7 414 495

A.种植技术的改进 B.垦荒政策的推行

C.经济作物的推广 D.商品贸易的发达

6.徽商主要从事食盐、典当、茶叶、木材、粮食等行业的经营活动,部分徽商还把经营活动拓展到海外,长江中下游地区有“无徽不成镇”的说法。由此可知,徽商( )

A.主营海外贸易 B.垄断北方市场 C.推动经济改革 D.经营业务广泛

7.明时,佛山冶铁业分“炒铸七行:即铸锅行、铁灶行、炒铁行、铁线行、铁锁行、农具行,铁钉行”这体现了佛山冶铁业( )

A.历史悠久 B.远销海外 C.分工细化 D.产品精美

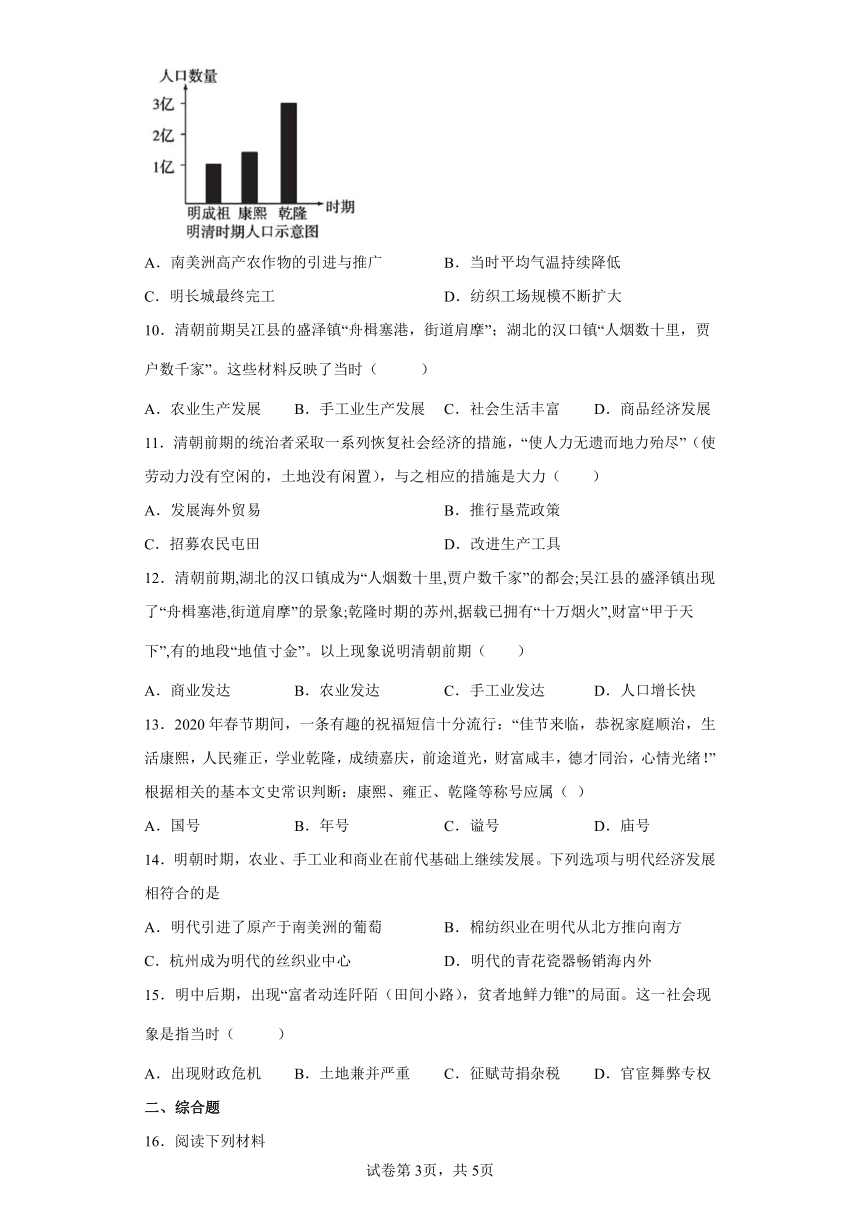

8.下图为某时期中国国内生产总值、欧洲生产总值在世界生产总值中的比重示意图。它反映的历史现象是

( )

A.闭关锁国实施 B.江南地区开发 C.清朝经济兴盛 D.海外贸易繁荣

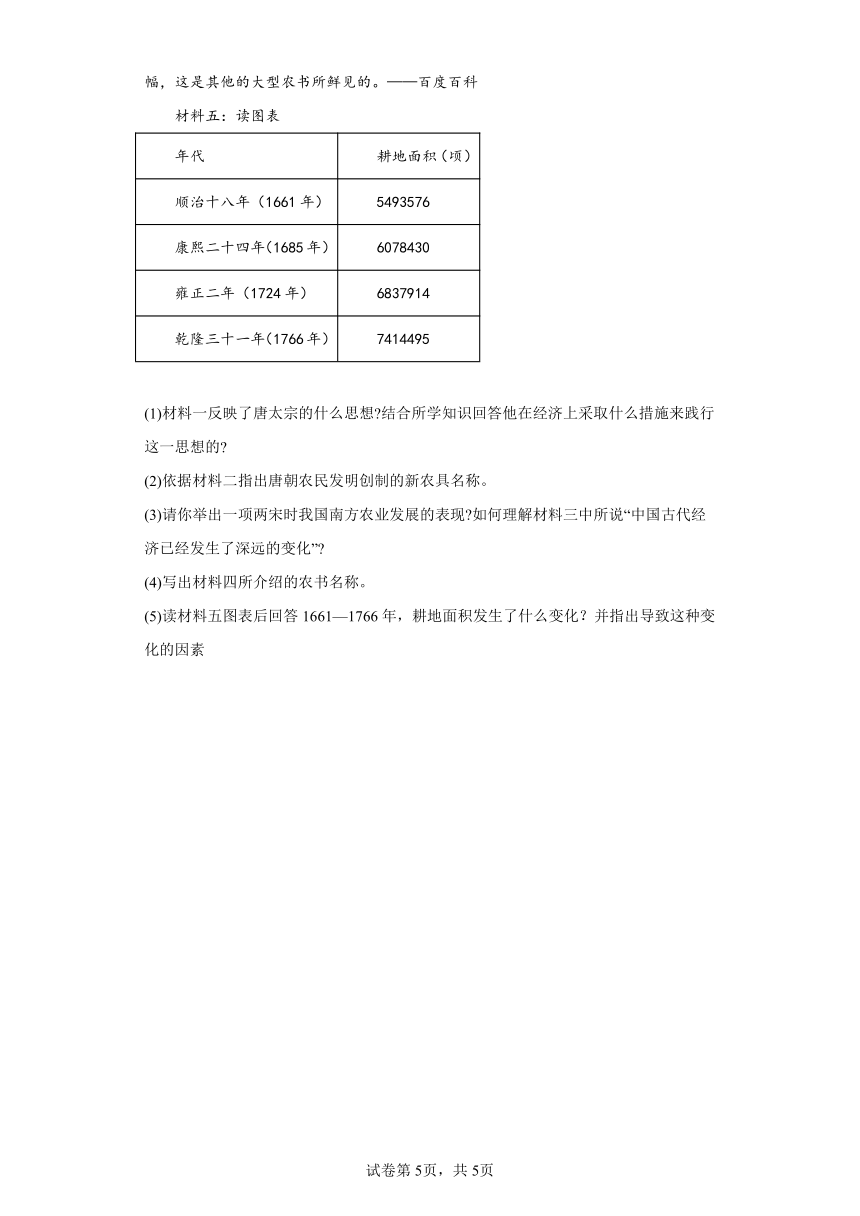

9.下图为明清时人口示意图。该图反映的现象得益于( )

A.南美洲高产农作物的引进与推广 B.当时平均气温持续降低

C.明长城最终完工 D.纺织工场规模不断扩大

10.清朝前期吴冮县的盛泽镇“舟楫塞港,街道肩摩”;湖北的汉口镇“人烟数十里,贾户数千家”。这些材料反映了当时( )

A.农业生产发展 B.手工业生产发展 C.社会生活丰富 D.商品经济发展

11.清朝前期的统治者采取一系列恢复社会经济的措施,“使人力无遗而地力殆尽”(使劳动力没有空闲的,土地没有闲置),与之相应的措施是大力( )

A.发展海外贸易 B.推行垦荒政策

C.招募农民屯田 D.改进生产工具

12.清朝前期,湖北的汉口镇成为“人烟数十里,贾户数千家”的都会;吴江县的盛泽镇出现了“舟楫塞港,街道肩摩”的景象;乾隆时期的苏州,据载已拥有“十万烟火”,财富“甲于天下”,有的地段“地值寸金”。以上现象说明清朝前期( )

A.商业发达 B.农业发达 C.手工业发达 D.人口增长快

13.2020年春节期间,一条有趣的祝福短信十分流行:“佳节来临,恭祝家庭顺治,生活康熙,人民雍正,学业乾隆,成绩嘉庆,前途道光,财富咸丰,德才同治,心情光绪!”根据相关的基本文史常识判断:康熙、雍正、乾隆等称号应属( )

A.国号 B.年号 C.谥号 D.庙号

14.明朝时期,农业、手工业和商业在前代基础上继续发展。下列选项与明代经济发展相符合的是

A.明代引进了原产于南美洲的葡萄 B.棉纺织业在明代从北方推向南方

C.杭州成为明代的丝织业中心 D.明代的青花瓷器畅销海内外

15.明中后期,出现“富者动连阡陌(田间小路),贫者地鲜力锥”的局面。这一社会现象是指当时( )

A.出现财政危机 B.土地兼并严重 C.征赋苛捐杂税 D.官宦舞弊专权

二、综合题

16.阅读下列材料

材料一 秦汉以至唐宋,中国科学技术一直处于世界领先地位。明清时期,我国科学技术有所发展,某些领城仍领先于世界,但总体上已经开始落后于西方。

——摘编自刘尚希、韩凤芹、中学锋《明清科技发展:政府作用与历史经验教训》

材料二 中国古代科技在宋代发展至极盛,指南针、印刷术、火药武器三项重大发明创造是宋代科技最突出的成果。……指南针的改进给航海业带来划时代影响;……印刷术在欧洲的出现从根本上改变了欧洲的社会文化环境,对当时欧洲资产阶级的兴起和思想文化的传播,起到了巨大的推动作用。

——摘编自张岱年《中国文化概论》

材料三 明代以后,由于封建统治者闭关锁国、夜郎自大,中国同世界科技发展潮流渐行渐远,屡次错失富民强国的历史机遇。

——摘编自2014年6月习近平在两院院士大会上的讲话

请回答:

(1)根据材料一概括指出,中国古代科技发展呈现出怎样的阶段特征?

(2)根据材料二回答,指南针和印刷术的发明传播有何重大历史意义?

(3)根据材料三说明,明代以后中国同世界科技发展潮流渐行渐远的主要原因是什么?

17.重农固本,是安民之基。农业是国民经济的基础,是关系国计民生的大事。阅读下列材料并结合所学知识,回答问题:

材料一:唐太宗曾对大臣说:“为君之道,必须先存百姓,若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙。”

材料二:唐朝农民以自己的智慧创制新农具(如下图)促进了农业生产的大发展。

材料三:两宋期间,我国南方和北方的农业都有发展,但南方的发展速度更快,在气候温和、资源丰富的南方,形成了闻名天下的“粮仓”,培育出新的手工行业,出现了世界上最早的纸币,这些事实表明,中国古代经济已经发生了深远的变化。

材料四:成书于明朝万历年间,基本上囊括了中国明代农业生产和人民生活的各个方面,而其中又贯穿着一个基本思想,即治国治民的“农政”思想。按内容大致上可分为农政措施和农业技术两部分。前者是全书的纲,后者是实现纲领的技术措施。所以在书中人们可以看到开垦、水利、荒政等等一些不同寻常的内容,并且占了将近一半的篇幅,这是其他的大型农书所鲜见的。——百度百科

材料五:读图表

年代 耕地面积(顷)

顺治十八年(1661年) 5493576

康熙二十四年(1685年) 6078430

雍正二年(1724年) 6837914

乾隆三十一年(1766年) 7414495

(1)材料一反映了唐太宗的什么思想 结合所学知识回答他在经济上采取什么措施来践行这一思想的

(2)依据材料二指出唐朝农民发明创制的新农具名称。

(3)请你举出一项两宋时我国南方农业发展的表现 如何理解材料三中所说“中国古代经济已经发生了深远的变化”

(4)写出材料四所介绍的农书名称。

(5)读材料五图表后回答1661—1766年,耕地面积发生了什么变化?并指出导致这种变化的因素

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【详解】

依据图表可知,1661—1766年清朝耕地面积呈上升趋势,这与清政府前期重视农业生产、大力推行垦荒政策有关,C项正确;土地面积增加有利于缓解人地矛盾,排除A项;耕地面积增加不是君主专制强化的产物,排除B项;表格没有体现粮食产量,所以体现不出粮食亩产量大幅提高,排除D项。故选C项。

2.C

【详解】

根据材料“晋商镖局”,结合所学知识可知,明清时期,在商业活动中形成了一些大的商帮,他们拥有雄厚的商业资本,在全国进行商业活动。其中著名的有安徽的徽商和山西的晋商。因此,“晋商镖局”最早出现在明清时期 ,C项正确;秦汉时期、三国时期、隋唐时期都在明清时期之前,没有出现商帮,排除ABD项。故选C项。

3.B

【详解】

从“嗣后山头地角,水滨河尾,俱着听民耕种”可以看出当时政府重视本业,鼓励开垦荒地,B项正确;题干中只是说云南可以开垦的田地变少了,并没有说西南地区耕地减少,排除A项;材料中并没有介绍内地农业经济发展状况,不能体现边疆地区农业经济发达,超过内地,排除C项;材料中只是反映云南在积极开垦耕地,不能体现乾隆时期西南地区已得到充分开发,排除D项。 故选B项。

4.D

【详解】

题干指出了明清时期苏州出现了多个棉布业发达的市镇也出现了繁荣的丝绸业市镇,这说明了不同的区域出现了不同的生产分工,反映了区域性生产分工明显,D项正确;题中反映的是手工业而不是商业,排除A项;题干涉及的是市镇的区域生产特色,而不是规模,排除B项;题干未涉及城乡经济的联系,排除C项。故选D项。

5.B

【详解】

分析题干表格可知,清朝前期这几位皇帝统治期间,耕地面积持续增多,结合所学知识,清朝前期统治者大力推行垦荒政策,使耕地面积不断扩大,农业生产很快得到恢复,所以耕地面积变化的主要因素是垦荒政策的推行,B项正确;种植技术的改进并不会使耕地面积持续大范围增多,这不是耕地面积持续增多的主要原因,排除A项;经济作物的推广不会使耕地面积持续大范围增多,这不是耕地面积持续增多的主要原因,排除C项;商品贸易的发达不会使耕地面积持续大范围增多,这不是耕地面积持续增多的主要原因,排除D项。故选B项。

6.D

【详解】

根据材料“长江中下游地区有‘无徽不成镇’”“徽商主要从事食盐、典当、茶叶、木材、粮食等行业的经营活动,部分徽商还把经营活动拓展到海外”说明徽商实力很强,经营范围广泛,商品经营业务广泛,D项正确;材料不能体现主要经营海外贸易,排除A项;材料不能体现垄断北方市场,排除B项;材料没有体现经济改革,排除C项。故选D项。

7.C

【详解】

根据“铸锅行、铁灶行、炒铁行、铁线行、铁锁行、农具行,铁钉行”可知,材料体现佛山冶铁业分工细化,C项正确;ABD项材料没有体现,排除ABD项。故选C项。

8.C

【详解】

由图可知,1700年时,中国的国内生产总值还低于欧洲,但到了1820年,此种情形则发生了逆转,这说明清朝经历了康乾盛世,经济比较兴盛,故C正确;闭关锁国是阻碍了经济的发展,与材料主旨不符,排除A;江南地区在魏晋时期就已开始得到了开发,到了清朝,这一因素已不是促进经济发展的新增长点了,排除B;清朝实行闭关锁国政策,对外开放有限,排除D。故答案为C。

9.A

【详解】

根据题干“明清时人口示意图”可以看出人口不断增加,得益于美洲高产农作物的引进。明代引进原产于南美洲的玉米、甘薯等高产粮食作物,清代不断推广种植,从而养活了众多人口 ,一定程度上缓和了人地矛盾,促进了人口的增长,A项正确;“当时平均气温持续降低”与明清时期人口增长不符,排除B项;明长城的修筑是为了防御蒙古贵族南扰,与明清时期人口增长不符,排除C项;纺织工场规模不断扩大反映的是手工业的发展,与明清时期人口增长不符,排除D项。故选A项。

10.D

【详解】

根据材料”舟楫塞港,街道肩摩”“人烟数十里,贾户数千家”结合所学知识,可知材料反映了当时商品经济的发展。清朝前期的商业发达,在北京、江宁、扬州、苏州、杭州、广州等大城市中,工商业非常繁荣。商业的发展推动了一些中小市镇如吴江县、汉口镇的城市化进程,C项正确。农业生产发展 、手工业生产发展、社会生活丰富与题干描述的商业发展不符,排除ABC,故选D项。

11.B

【详解】

根据所学可知,明朝末年的大动荡对社会经济造成严重的破坏,清初的统治者认识到恢复经济,尤其是恢复和发展农业生产,是“国之大计”。顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策,使农业生产很快得到恢复,并有了较大的发展,为清朝前期的兴盛奠定了基础,B项正确,排除ACD三项。故选B项。

12.A

【详解】

结合所学知识可知,清朝前期的商业很发达,陆路和水路的商旅往来频繁,各地的商品贸易十分兴盛,形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网。湖北的汉口镇在明朝中期才发展起来,到清朝时已成为“人烟数十里,贾户数千家”的都会。在北京、江宁、扬州、苏州、杭州、广州等大城市中,工商业非常繁荣。乾隆时期的苏州,据载已拥有“十万烟火”,财富“甲于天下”,有的地段“地值寸金”。在商业活动中,形成了一些大的商帮,拥有雄厚的商业资本,在全国进行商业活动。因此材料说明清朝前期商业发达。A项正确;农业发达、手工业发达、人口增长快,在题干内容中都没有体现,排除BCD项。故选A。

13.B

【详解】

依据所学可知,国号指即国家的称号,或一个朝代的名称,如唐宋元明清等;谥号则指古代帝王、诸侯、卿大夫、高官大臣等死后,朝廷根据他们的生平行为给予一种称号以褒贬善恶,称为谥或谥号。如文、武、康、明及荒、嬉、纣等;年号是中国古代封建皇帝用以纪年的名号。如贞观、开元、康熙等;庙号是中国古代帝王死后在太庙里立宣奉祀时追尊的名号,一般认为,庙号起源于商朝,如祖或宗;题干中的康熙、乾隆等属于年号,所以B项符合题意;综上所述ACD三项均不符合题意,排除。故选B。

14.D

【详解】

根据所学,随着海上丝绸之路的发展,明代的青花瓷器畅销海内外,D项正确;葡萄原产亚洲西部,排除A项;根据所学,棉纺织业由南方推向北方,南北方涌现出一批棉纺织业基地。排除B项;苏州是明代的丝织业中心,排除C项。故选D项。

15.B

【详解】

根据材料“富者动连阡陌(田间小路),贫者地鲜力锥”可知明朝中后期出现了土地兼并严重的现象,B项正确;材料只是涉及土地问题,没有涉及财政危机、苛捐杂税的征收和宦官专权,排除ACD项。故选B项。

16.(1)秦汉至唐宋,一直领先于世界;明清之后,开始总体落后于西方。

(2)指南针的改进给航海业带来划时代影响;印刷术在欧洲的出现从根本上改变了欧洲的社会文化环境,对当时欧洲资产阶级的兴起和思想文化的传播,起到了巨大的推动作用。

(3)封建统治者闭关锁国;夜郎自大。

【详解】

(1)根据材料“秦汉以至唐宋,中国科学技术一直处于世界领先地位。明清时期,我国科学技术有所发展,某些领城仍领先于世界,但总体上已经开始落后于西方。”可知,中国古代科技呈现秦汉至唐宋,一直领先于世界;明清之后,开始总体落后于西方的阶段特征。

(2)根据材料二“……指南针的改进给航海业带来划时代影响;……印刷术在欧洲的出现从根本上改变了欧洲的社会文化环境,对当时欧洲资产阶级的兴起和思想文化的传播,起到了巨大的推动作用。”可知,指南针的改进给航海业带来划时代影响;印刷术在欧洲的出现从根本上改变了欧洲的社会文化环境,对当时欧洲资产阶级的兴起和思想文化的传播,起到了巨大的推动作用。

(3)根据材料“明代以后,由于封建统治者闭关锁国、夜郎自大,”可知,封建统治者闭关锁国、夜郎自大是使中国同世界科技发展潮流渐行渐远的主要原因。

17.(1)以民为本;减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产

(2)曲辕犁、筒车

(3)表现:灌溉技术和耕作技术的提高;原产于北方的作物如小麦、大豆在南方大量栽培;粮食作物特别是水稻的产量大大增加;经济作物如棉花大量栽培等;理解:两宋时期,我国经济重心已经由北方转移到了南方。

(4)《农政全书》

(5)变化:耕地面积迅速增加。因素:清初统治者重视农业生产,大力推行垦荒政策;人口数量增长。

【详解】

(1)根据材料一“为君之道,必须先存百姓,若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙。”可知,材料反映了唐太宗以民为本的思想。唐太宗在经济上采取了减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产的措施来践行这一思想。

(2)根据材料二图片结合所学知识可知,图二反映的是农耕工具曲辕犁和灌溉工具筒车。

(3)两宋时我国南方农业发展的表现有灌溉技术和耕作技术的提高;原产于北方的作物如小麦、大豆在南方大量栽培;粮食作物特别是水稻的产量大大增加;经济作物如棉花大量栽培等。材料三中所说“中国古代经济已经发生了深远的变化”是指两宋时期,我国经济重心已经由北方转移到了南方。

(4)根据材料四“成书于明朝万历年间,基本上囊括了中国明代农业生产和人民生活的各个方面,而其中又贯穿着一个基本思想,即治国治民的‘农政’思想”结合所学知识可知,材料反映的是《农政全书》,《农政全书》的作者是明朝的徐光启,《农政全书》全面总结了我国古代农业生产的先进经验、技术革新和作者关于农学的创新研究成果,是明代末年一部重要的农业科学巨著。

(5)依据材料三表格数据可知,1661-1766年耕地面积发生的变化是耕地面积迅速增加。结合所学知识可知,这一变化是由于清初统治者重视农业生产,大力推行垦荒政策;人口数量增长导致的。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、选择题

1.如下表是1661—1766年清朝耕地面积变化表。这种变化

A.不利于缓解人地矛盾 B.是君主专制强化的产物

C.与大力推行垦荒有关 D.使粮食亩产量大幅提高

2.镖局是中国古代专门为人保护财物或人身安全的机构,下图所示“晋商镖局”最早出现在( )

A.秦汉时期 B.三国时期 C.明清时期 D.隋唐时期

3.乾隆年间,一份由云南布政使司颁发的开荒执照上写有:“滇省山多田少,水陆可耕之地俱经垦开无余,嗣后山头地角,水滨河尾,俱着听民耕种……沙立目(一家)开垦干地八亩。”此材料反映出( )

A.由于长期开发,西南地区耕地减少

B.当时政府重视农业,鼓励开垦荒地

C.边疆地区农业经济发达,超过内地

D.乾隆时期西南地区已得到充分开发

4.明清时期,商业的繁荣催生了一批新兴工商业市镇。在苏州,棉布业市镇有南翔镇、新泾镇、江湾镇等;丝绸业市镇有著名的盛泽镇、黄溪镇等,这说明当时( )

A.商业分工越来越细致 B.市镇的规模不断扩大

C.城乡经济联系日益密切 D.区域生产的专业化明显

5.导致下表所示耕地面积变化的主要因素是

年代 耕地面积(顷)

顺治十八年(1661年) 5 493 576

康熙二十四年(1685年) 6 078 430

雍正二年(1724年) 6 837 914

乾隆三十一年(1776年) 7 414 495

A.种植技术的改进 B.垦荒政策的推行

C.经济作物的推广 D.商品贸易的发达

6.徽商主要从事食盐、典当、茶叶、木材、粮食等行业的经营活动,部分徽商还把经营活动拓展到海外,长江中下游地区有“无徽不成镇”的说法。由此可知,徽商( )

A.主营海外贸易 B.垄断北方市场 C.推动经济改革 D.经营业务广泛

7.明时,佛山冶铁业分“炒铸七行:即铸锅行、铁灶行、炒铁行、铁线行、铁锁行、农具行,铁钉行”这体现了佛山冶铁业( )

A.历史悠久 B.远销海外 C.分工细化 D.产品精美

8.下图为某时期中国国内生产总值、欧洲生产总值在世界生产总值中的比重示意图。它反映的历史现象是

( )

A.闭关锁国实施 B.江南地区开发 C.清朝经济兴盛 D.海外贸易繁荣

9.下图为明清时人口示意图。该图反映的现象得益于( )

A.南美洲高产农作物的引进与推广 B.当时平均气温持续降低

C.明长城最终完工 D.纺织工场规模不断扩大

10.清朝前期吴冮县的盛泽镇“舟楫塞港,街道肩摩”;湖北的汉口镇“人烟数十里,贾户数千家”。这些材料反映了当时( )

A.农业生产发展 B.手工业生产发展 C.社会生活丰富 D.商品经济发展

11.清朝前期的统治者采取一系列恢复社会经济的措施,“使人力无遗而地力殆尽”(使劳动力没有空闲的,土地没有闲置),与之相应的措施是大力( )

A.发展海外贸易 B.推行垦荒政策

C.招募农民屯田 D.改进生产工具

12.清朝前期,湖北的汉口镇成为“人烟数十里,贾户数千家”的都会;吴江县的盛泽镇出现了“舟楫塞港,街道肩摩”的景象;乾隆时期的苏州,据载已拥有“十万烟火”,财富“甲于天下”,有的地段“地值寸金”。以上现象说明清朝前期( )

A.商业发达 B.农业发达 C.手工业发达 D.人口增长快

13.2020年春节期间,一条有趣的祝福短信十分流行:“佳节来临,恭祝家庭顺治,生活康熙,人民雍正,学业乾隆,成绩嘉庆,前途道光,财富咸丰,德才同治,心情光绪!”根据相关的基本文史常识判断:康熙、雍正、乾隆等称号应属( )

A.国号 B.年号 C.谥号 D.庙号

14.明朝时期,农业、手工业和商业在前代基础上继续发展。下列选项与明代经济发展相符合的是

A.明代引进了原产于南美洲的葡萄 B.棉纺织业在明代从北方推向南方

C.杭州成为明代的丝织业中心 D.明代的青花瓷器畅销海内外

15.明中后期,出现“富者动连阡陌(田间小路),贫者地鲜力锥”的局面。这一社会现象是指当时( )

A.出现财政危机 B.土地兼并严重 C.征赋苛捐杂税 D.官宦舞弊专权

二、综合题

16.阅读下列材料

材料一 秦汉以至唐宋,中国科学技术一直处于世界领先地位。明清时期,我国科学技术有所发展,某些领城仍领先于世界,但总体上已经开始落后于西方。

——摘编自刘尚希、韩凤芹、中学锋《明清科技发展:政府作用与历史经验教训》

材料二 中国古代科技在宋代发展至极盛,指南针、印刷术、火药武器三项重大发明创造是宋代科技最突出的成果。……指南针的改进给航海业带来划时代影响;……印刷术在欧洲的出现从根本上改变了欧洲的社会文化环境,对当时欧洲资产阶级的兴起和思想文化的传播,起到了巨大的推动作用。

——摘编自张岱年《中国文化概论》

材料三 明代以后,由于封建统治者闭关锁国、夜郎自大,中国同世界科技发展潮流渐行渐远,屡次错失富民强国的历史机遇。

——摘编自2014年6月习近平在两院院士大会上的讲话

请回答:

(1)根据材料一概括指出,中国古代科技发展呈现出怎样的阶段特征?

(2)根据材料二回答,指南针和印刷术的发明传播有何重大历史意义?

(3)根据材料三说明,明代以后中国同世界科技发展潮流渐行渐远的主要原因是什么?

17.重农固本,是安民之基。农业是国民经济的基础,是关系国计民生的大事。阅读下列材料并结合所学知识,回答问题:

材料一:唐太宗曾对大臣说:“为君之道,必须先存百姓,若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙。”

材料二:唐朝农民以自己的智慧创制新农具(如下图)促进了农业生产的大发展。

材料三:两宋期间,我国南方和北方的农业都有发展,但南方的发展速度更快,在气候温和、资源丰富的南方,形成了闻名天下的“粮仓”,培育出新的手工行业,出现了世界上最早的纸币,这些事实表明,中国古代经济已经发生了深远的变化。

材料四:成书于明朝万历年间,基本上囊括了中国明代农业生产和人民生活的各个方面,而其中又贯穿着一个基本思想,即治国治民的“农政”思想。按内容大致上可分为农政措施和农业技术两部分。前者是全书的纲,后者是实现纲领的技术措施。所以在书中人们可以看到开垦、水利、荒政等等一些不同寻常的内容,并且占了将近一半的篇幅,这是其他的大型农书所鲜见的。——百度百科

材料五:读图表

年代 耕地面积(顷)

顺治十八年(1661年) 5493576

康熙二十四年(1685年) 6078430

雍正二年(1724年) 6837914

乾隆三十一年(1766年) 7414495

(1)材料一反映了唐太宗的什么思想 结合所学知识回答他在经济上采取什么措施来践行这一思想的

(2)依据材料二指出唐朝农民发明创制的新农具名称。

(3)请你举出一项两宋时我国南方农业发展的表现 如何理解材料三中所说“中国古代经济已经发生了深远的变化”

(4)写出材料四所介绍的农书名称。

(5)读材料五图表后回答1661—1766年,耕地面积发生了什么变化?并指出导致这种变化的因素

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【详解】

依据图表可知,1661—1766年清朝耕地面积呈上升趋势,这与清政府前期重视农业生产、大力推行垦荒政策有关,C项正确;土地面积增加有利于缓解人地矛盾,排除A项;耕地面积增加不是君主专制强化的产物,排除B项;表格没有体现粮食产量,所以体现不出粮食亩产量大幅提高,排除D项。故选C项。

2.C

【详解】

根据材料“晋商镖局”,结合所学知识可知,明清时期,在商业活动中形成了一些大的商帮,他们拥有雄厚的商业资本,在全国进行商业活动。其中著名的有安徽的徽商和山西的晋商。因此,“晋商镖局”最早出现在明清时期 ,C项正确;秦汉时期、三国时期、隋唐时期都在明清时期之前,没有出现商帮,排除ABD项。故选C项。

3.B

【详解】

从“嗣后山头地角,水滨河尾,俱着听民耕种”可以看出当时政府重视本业,鼓励开垦荒地,B项正确;题干中只是说云南可以开垦的田地变少了,并没有说西南地区耕地减少,排除A项;材料中并没有介绍内地农业经济发展状况,不能体现边疆地区农业经济发达,超过内地,排除C项;材料中只是反映云南在积极开垦耕地,不能体现乾隆时期西南地区已得到充分开发,排除D项。 故选B项。

4.D

【详解】

题干指出了明清时期苏州出现了多个棉布业发达的市镇也出现了繁荣的丝绸业市镇,这说明了不同的区域出现了不同的生产分工,反映了区域性生产分工明显,D项正确;题中反映的是手工业而不是商业,排除A项;题干涉及的是市镇的区域生产特色,而不是规模,排除B项;题干未涉及城乡经济的联系,排除C项。故选D项。

5.B

【详解】

分析题干表格可知,清朝前期这几位皇帝统治期间,耕地面积持续增多,结合所学知识,清朝前期统治者大力推行垦荒政策,使耕地面积不断扩大,农业生产很快得到恢复,所以耕地面积变化的主要因素是垦荒政策的推行,B项正确;种植技术的改进并不会使耕地面积持续大范围增多,这不是耕地面积持续增多的主要原因,排除A项;经济作物的推广不会使耕地面积持续大范围增多,这不是耕地面积持续增多的主要原因,排除C项;商品贸易的发达不会使耕地面积持续大范围增多,这不是耕地面积持续增多的主要原因,排除D项。故选B项。

6.D

【详解】

根据材料“长江中下游地区有‘无徽不成镇’”“徽商主要从事食盐、典当、茶叶、木材、粮食等行业的经营活动,部分徽商还把经营活动拓展到海外”说明徽商实力很强,经营范围广泛,商品经营业务广泛,D项正确;材料不能体现主要经营海外贸易,排除A项;材料不能体现垄断北方市场,排除B项;材料没有体现经济改革,排除C项。故选D项。

7.C

【详解】

根据“铸锅行、铁灶行、炒铁行、铁线行、铁锁行、农具行,铁钉行”可知,材料体现佛山冶铁业分工细化,C项正确;ABD项材料没有体现,排除ABD项。故选C项。

8.C

【详解】

由图可知,1700年时,中国的国内生产总值还低于欧洲,但到了1820年,此种情形则发生了逆转,这说明清朝经历了康乾盛世,经济比较兴盛,故C正确;闭关锁国是阻碍了经济的发展,与材料主旨不符,排除A;江南地区在魏晋时期就已开始得到了开发,到了清朝,这一因素已不是促进经济发展的新增长点了,排除B;清朝实行闭关锁国政策,对外开放有限,排除D。故答案为C。

9.A

【详解】

根据题干“明清时人口示意图”可以看出人口不断增加,得益于美洲高产农作物的引进。明代引进原产于南美洲的玉米、甘薯等高产粮食作物,清代不断推广种植,从而养活了众多人口 ,一定程度上缓和了人地矛盾,促进了人口的增长,A项正确;“当时平均气温持续降低”与明清时期人口增长不符,排除B项;明长城的修筑是为了防御蒙古贵族南扰,与明清时期人口增长不符,排除C项;纺织工场规模不断扩大反映的是手工业的发展,与明清时期人口增长不符,排除D项。故选A项。

10.D

【详解】

根据材料”舟楫塞港,街道肩摩”“人烟数十里,贾户数千家”结合所学知识,可知材料反映了当时商品经济的发展。清朝前期的商业发达,在北京、江宁、扬州、苏州、杭州、广州等大城市中,工商业非常繁荣。商业的发展推动了一些中小市镇如吴江县、汉口镇的城市化进程,C项正确。农业生产发展 、手工业生产发展、社会生活丰富与题干描述的商业发展不符,排除ABC,故选D项。

11.B

【详解】

根据所学可知,明朝末年的大动荡对社会经济造成严重的破坏,清初的统治者认识到恢复经济,尤其是恢复和发展农业生产,是“国之大计”。顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策,使农业生产很快得到恢复,并有了较大的发展,为清朝前期的兴盛奠定了基础,B项正确,排除ACD三项。故选B项。

12.A

【详解】

结合所学知识可知,清朝前期的商业很发达,陆路和水路的商旅往来频繁,各地的商品贸易十分兴盛,形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网。湖北的汉口镇在明朝中期才发展起来,到清朝时已成为“人烟数十里,贾户数千家”的都会。在北京、江宁、扬州、苏州、杭州、广州等大城市中,工商业非常繁荣。乾隆时期的苏州,据载已拥有“十万烟火”,财富“甲于天下”,有的地段“地值寸金”。在商业活动中,形成了一些大的商帮,拥有雄厚的商业资本,在全国进行商业活动。因此材料说明清朝前期商业发达。A项正确;农业发达、手工业发达、人口增长快,在题干内容中都没有体现,排除BCD项。故选A。

13.B

【详解】

依据所学可知,国号指即国家的称号,或一个朝代的名称,如唐宋元明清等;谥号则指古代帝王、诸侯、卿大夫、高官大臣等死后,朝廷根据他们的生平行为给予一种称号以褒贬善恶,称为谥或谥号。如文、武、康、明及荒、嬉、纣等;年号是中国古代封建皇帝用以纪年的名号。如贞观、开元、康熙等;庙号是中国古代帝王死后在太庙里立宣奉祀时追尊的名号,一般认为,庙号起源于商朝,如祖或宗;题干中的康熙、乾隆等属于年号,所以B项符合题意;综上所述ACD三项均不符合题意,排除。故选B。

14.D

【详解】

根据所学,随着海上丝绸之路的发展,明代的青花瓷器畅销海内外,D项正确;葡萄原产亚洲西部,排除A项;根据所学,棉纺织业由南方推向北方,南北方涌现出一批棉纺织业基地。排除B项;苏州是明代的丝织业中心,排除C项。故选D项。

15.B

【详解】

根据材料“富者动连阡陌(田间小路),贫者地鲜力锥”可知明朝中后期出现了土地兼并严重的现象,B项正确;材料只是涉及土地问题,没有涉及财政危机、苛捐杂税的征收和宦官专权,排除ACD项。故选B项。

16.(1)秦汉至唐宋,一直领先于世界;明清之后,开始总体落后于西方。

(2)指南针的改进给航海业带来划时代影响;印刷术在欧洲的出现从根本上改变了欧洲的社会文化环境,对当时欧洲资产阶级的兴起和思想文化的传播,起到了巨大的推动作用。

(3)封建统治者闭关锁国;夜郎自大。

【详解】

(1)根据材料“秦汉以至唐宋,中国科学技术一直处于世界领先地位。明清时期,我国科学技术有所发展,某些领城仍领先于世界,但总体上已经开始落后于西方。”可知,中国古代科技呈现秦汉至唐宋,一直领先于世界;明清之后,开始总体落后于西方的阶段特征。

(2)根据材料二“……指南针的改进给航海业带来划时代影响;……印刷术在欧洲的出现从根本上改变了欧洲的社会文化环境,对当时欧洲资产阶级的兴起和思想文化的传播,起到了巨大的推动作用。”可知,指南针的改进给航海业带来划时代影响;印刷术在欧洲的出现从根本上改变了欧洲的社会文化环境,对当时欧洲资产阶级的兴起和思想文化的传播,起到了巨大的推动作用。

(3)根据材料“明代以后,由于封建统治者闭关锁国、夜郎自大,”可知,封建统治者闭关锁国、夜郎自大是使中国同世界科技发展潮流渐行渐远的主要原因。

17.(1)以民为本;减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产

(2)曲辕犁、筒车

(3)表现:灌溉技术和耕作技术的提高;原产于北方的作物如小麦、大豆在南方大量栽培;粮食作物特别是水稻的产量大大增加;经济作物如棉花大量栽培等;理解:两宋时期,我国经济重心已经由北方转移到了南方。

(4)《农政全书》

(5)变化:耕地面积迅速增加。因素:清初统治者重视农业生产,大力推行垦荒政策;人口数量增长。

【详解】

(1)根据材料一“为君之道,必须先存百姓,若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙。”可知,材料反映了唐太宗以民为本的思想。唐太宗在经济上采取了减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产的措施来践行这一思想。

(2)根据材料二图片结合所学知识可知,图二反映的是农耕工具曲辕犁和灌溉工具筒车。

(3)两宋时我国南方农业发展的表现有灌溉技术和耕作技术的提高;原产于北方的作物如小麦、大豆在南方大量栽培;粮食作物特别是水稻的产量大大增加;经济作物如棉花大量栽培等。材料三中所说“中国古代经济已经发生了深远的变化”是指两宋时期,我国经济重心已经由北方转移到了南方。

(4)根据材料四“成书于明朝万历年间,基本上囊括了中国明代农业生产和人民生活的各个方面,而其中又贯穿着一个基本思想,即治国治民的‘农政’思想”结合所学知识可知,材料反映的是《农政全书》,《农政全书》的作者是明朝的徐光启,《农政全书》全面总结了我国古代农业生产的先进经验、技术革新和作者关于农学的创新研究成果,是明代末年一部重要的农业科学巨著。

(5)依据材料三表格数据可知,1661-1766年耕地面积发生的变化是耕地面积迅速增加。结合所学知识可知,这一变化是由于清初统治者重视农业生产,大力推行垦荒政策;人口数量增长导致的。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源