部编版七年级下册第三单元明清时期:统一多民族国家的巩固与发展单元练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 部编版七年级下册第三单元明清时期:统一多民族国家的巩固与发展单元练习(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-08 10:22:31 | ||

图片预览

文档简介

部编版七年级下册 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

一、选择题

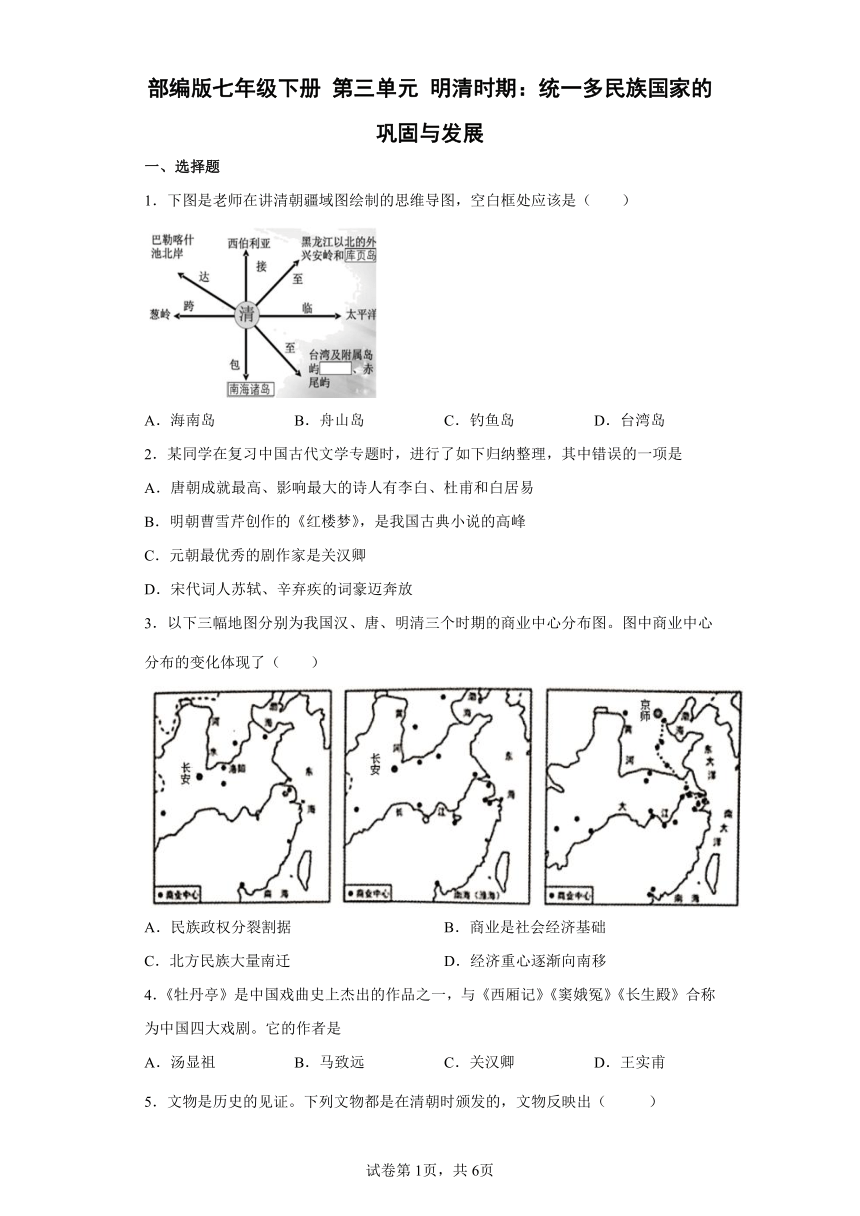

1.下图是老师在讲清朝疆域图绘制的思维导图,空白框处应该是( )

A.海南岛 B.舟山岛 C.钓鱼岛 D.台湾岛

2.某同学在复习中国古代文学专题时,进行了如下归纳整理,其中错误的一项是

A.唐朝成就最高、影响最大的诗人有李白、杜甫和白居易

B.明朝曹雪芹创作的《红楼梦》,是我国古典小说的高峰

C.元朝最优秀的剧作家是关汉卿

D.宋代词人苏轼、辛弃疾的词豪迈奔放

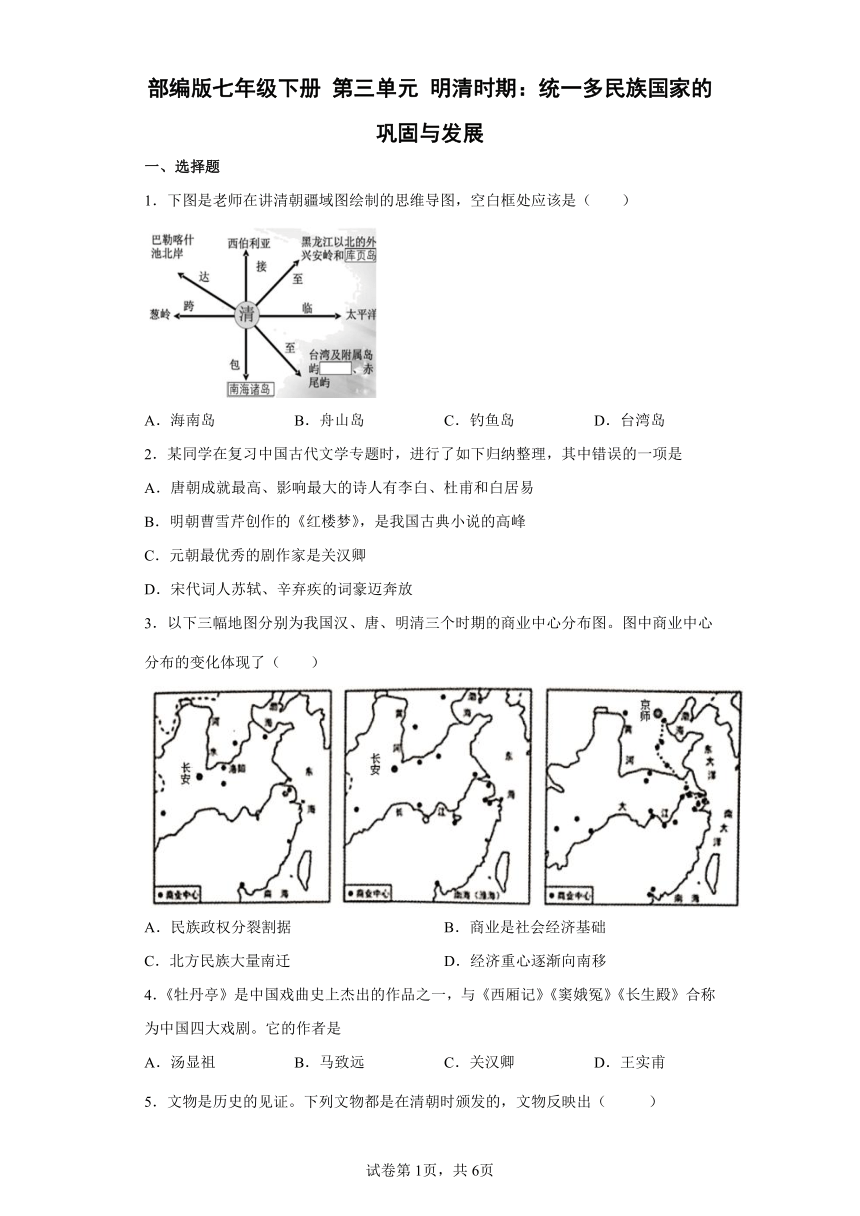

3.以下三幅地图分别为我国汉、唐、明清三个时期的商业中心分布图。图中商业中心分布的变化体现了( )

A.民族政权分裂割据 B.商业是社会经济基础

C.北方民族大量南迁 D.经济重心逐渐向南移

4.《牡丹亭》是中国戏曲史上杰出的作品之一,与《西厢记》《窦娥冤》《长生殿》合称为中国四大戏剧。它的作者是

A.汤显祖 B.马致远 C.关汉卿 D.王实甫

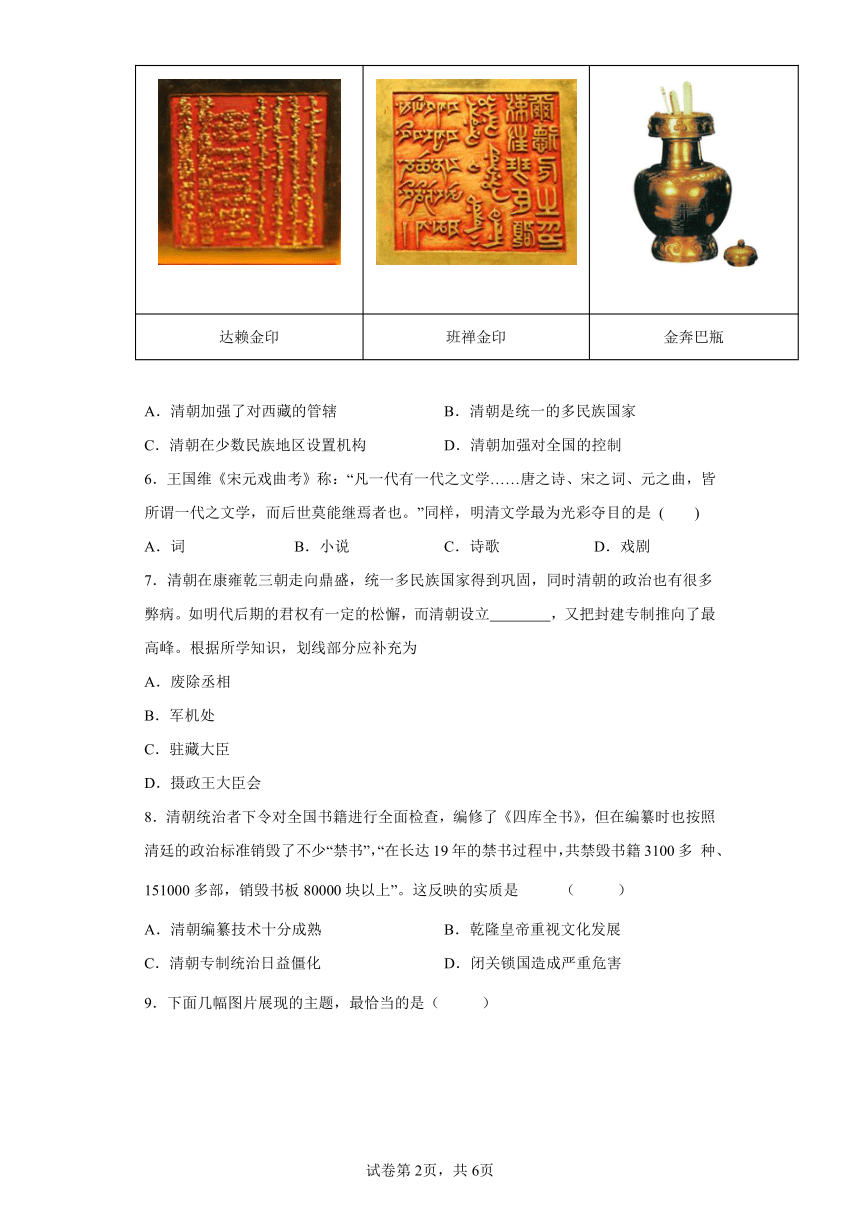

5.文物是历史的见证。下列文物都是在清朝时颁发的,文物反映出( )

达赖金印 班禅金印 金奔巴瓶

A.清朝加强了对西藏的管辖 B.清朝是统一的多民族国家

C.清朝在少数民族地区设置机构 D.清朝加强对全国的控制

6.王国维《宋元戏曲考》称:“凡一代有一代之文学……唐之诗、宋之词、元之曲,皆所谓一代之文学,而后世莫能继焉者也。”同样,明清文学最为光彩夺目的是 ( )

A.词 B.小说 C.诗歌 D.戏剧

7.清朝在康雍乾三朝走向鼎盛,统一多民族国家得到巩固,同时清朝的政治也有很多弊病。如明代后期的君权有一定的松懈,而清朝设立 ,又把封建专制推向了最高峰。根据所学知识,划线部分应补充为

A.废除丞相

B.军机处

C.驻藏大臣

D.摄政王大臣会

8.清朝统治者下令对全国书籍进行全面检查,编修了《四库全书》,但在编纂时也按照清廷的政治标准销毁了不少“禁书”,“在长达19年的禁书过程中,共禁毁书籍3100多 种、151000多部,销毁书板80000块以上”。这反映的实质是 ( )

A.清朝编纂技术十分成熟 B.乾隆皇帝重视文化发展

C.清朝专制统治日益僵化 D.闭关锁国造成严重危害

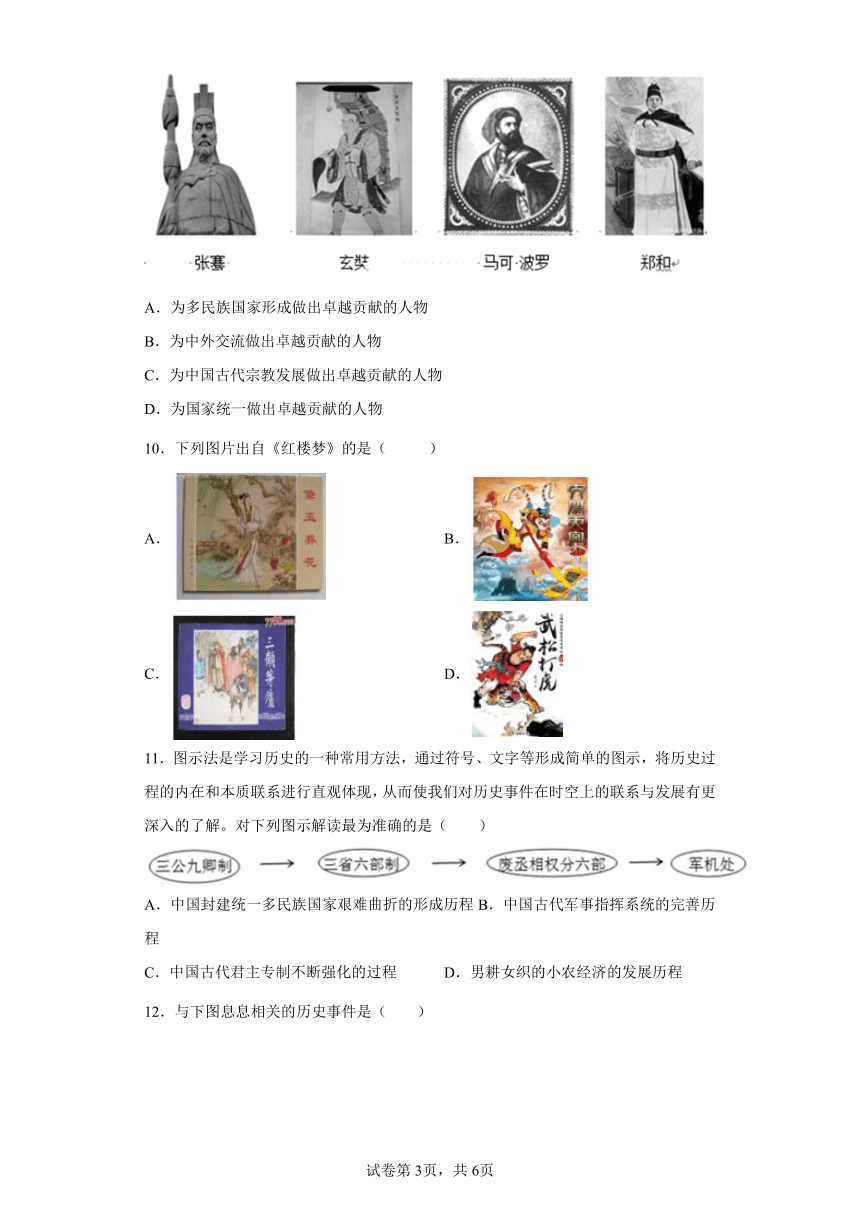

9.下面几幅图片展现的主题,最恰当的是( )

A.为多民族国家形成做出卓越贡献的人物

B.为中外交流做出卓越贡献的人物

C.为中国古代宗教发展做出卓越贡献的人物

D.为国家统一做出卓越贡献的人物

10.下列图片出自《红楼梦》的是( )

A. B.

C. D.

11.图示法是学习历史的一种常用方法,通过符号、文字等形成简单的图示,将历史过程的内在和本质联系进行直观体现,从而使我们对历史事件在时空上的联系与发展有更深入的了解。对下列图示解读最为准确的是( )

A.中国封建统一多民族国家艰难曲折的形成历程 B.中国古代军事指挥系统的完善历程

C.中国古代君主专制不断强化的过程 D.男耕女织的小农经济的发展历程

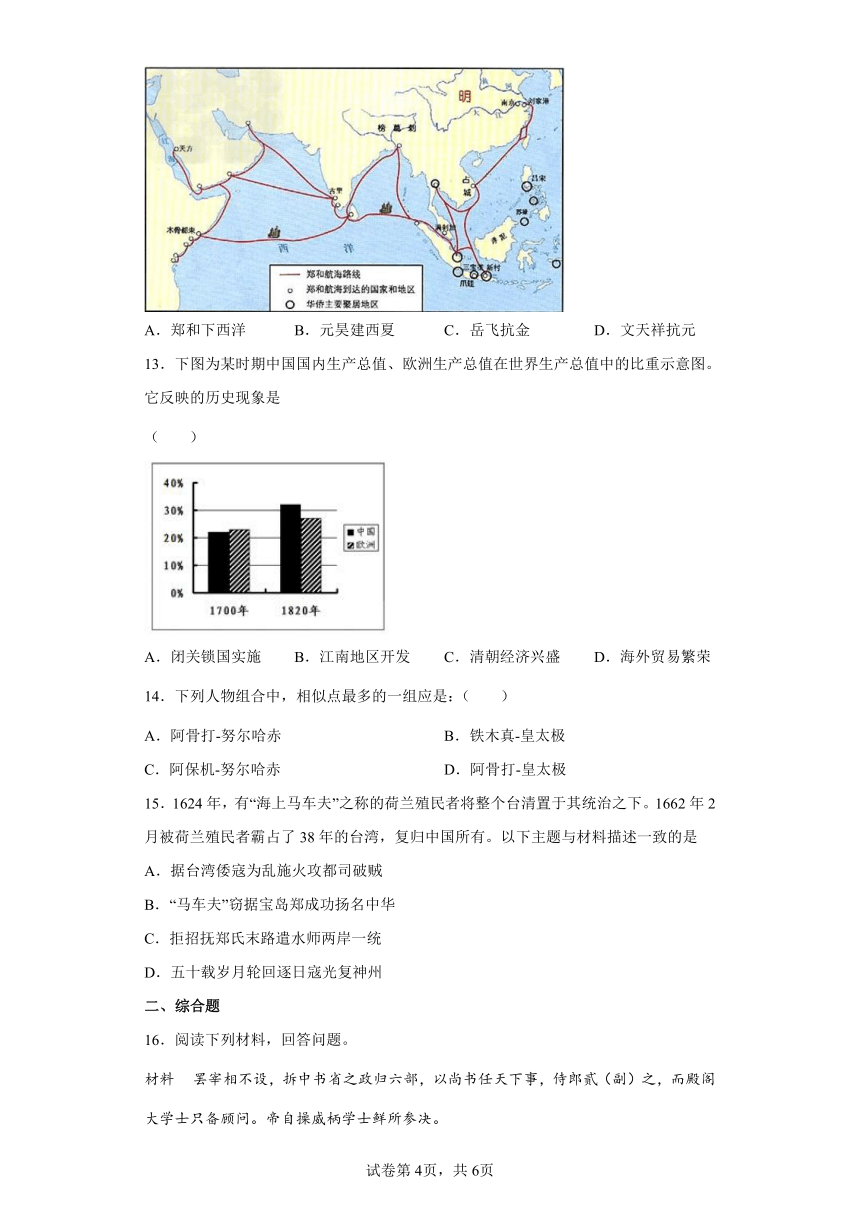

12.与下图息息相关的历史事件是( )

A.郑和下西洋 B.元昊建西夏 C.岳飞抗金 D.文天祥抗元

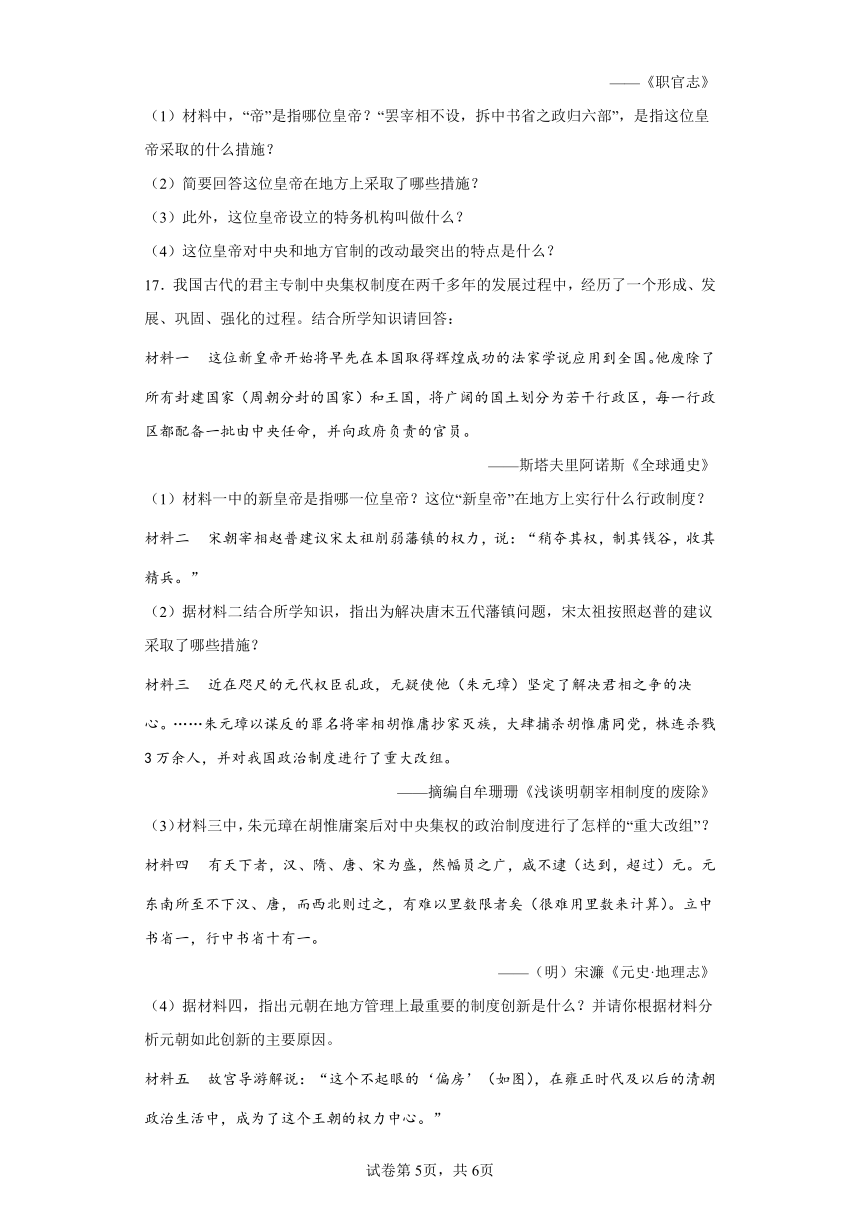

13.下图为某时期中国国内生产总值、欧洲生产总值在世界生产总值中的比重示意图。它反映的历史现象是

( )

A.闭关锁国实施 B.江南地区开发 C.清朝经济兴盛 D.海外贸易繁荣

14.下列人物组合中,相似点最多的一组应是:( )

A.阿骨打-努尔哈赤 B.铁木真-皇太极

C.阿保机-努尔哈赤 D.阿骨打-皇太极

15.1624年,有“海上马车夫”之称的荷兰殖民者将整个台清置于其统治之下。1662年2月被荷兰殖民者霸占了38年的台湾,复归中国所有。以下主题与材料描述一致的是

A.据台湾倭寇为乱施火攻都司破贼

B.“马车夫”窃据宝岛郑成功扬名中华

C.拒招抚郑氏末路遣水师两岸一统

D.五十载岁月轮回逐日寇光复神州

二、综合题

16.阅读下列材料,回答问题。

材料 罢宰相不设,拆中书省之政归六部,以尚书任天下事,侍郎贰(副)之,而殿阁大学士只备顾问。帝自操威柄学士鲜所参决。

——《职官志》

(1)材料中,“帝”是指哪位皇帝?“罢宰相不设,拆中书省之政归六部”,是指这位皇帝采取的什么措施?

(2)简要回答这位皇帝在地方上采取了哪些措施?

(3)此外,这位皇帝设立的特务机构叫做什么?

(4)这位皇帝对中央和地方官制的改动最突出的特点是什么?

17.我国古代的君主专制中央集权制度在两千多年的发展过程中,经历了一个形成、发展、巩固、强化的过程。结合所学知识请回答:

材料一 这位新皇帝开始将早先在本国取得辉煌成功的法家学说应用到全国。他废除了所有封建国家(周朝分封的国家)和王国,将广阔的国土划分为若干行政区,每一行政区都配备一批由中央任命,并向政府负责的官员。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)材料一中的新皇帝是指哪一位皇帝?这位“新皇帝”在地方上实行什么行政制度?

材料二 宋朝宰相赵普建议宋太祖削弱藩镇的权力,说:“稍夺其权,制其钱谷,收其精兵。”

(2)据材料二结合所学知识,指出为解决唐末五代藩镇问题,宋太祖按照赵普的建议采取了哪些措施?

材料三 近在咫尺的元代权臣乱政,无疑使他(朱元璋)坚定了解决君相之争的决心。……朱元璋以谋反的罪名将宰相胡惟庸抄家灭族,大肆捕杀胡惟庸同党,株连杀戮3万余人,并对我国政治制度进行了重大改组。

——摘编自牟珊珊《浅谈明朝宰相制度的废除》

(3)材料三中,朱元璋在胡惟庸案后对中央集权的政治制度进行了怎样的“重大改组”?

材料四 有天下者,汉、隋、唐、宋为盛,然幅员之广,咸不逮(达到,超过)元。元东南所至不下汉、唐,而西北则过之,有难以里数限者矣(很难用里数来计算)。立中书省一,行中书省十有一。

——(明)宋濂《元史·地理志》

(4)据材料四,指出元朝在地方管理上最重要的制度创新是什么?并请你根据材料分析元朝如此创新的主要原因。

材料五 故宫导游解说:“这个不起眼的‘偏房’(如图),在雍正时代及以后的清朝政治生活中,成为了这个王朝的权力中心。”

(5)材料五中导游所说的“偏房”指的是哪一机构?这一机构对清朝中央集权有何影响?

(6)以上材料表明中国古代以皇权为中心的中央集权制度发展的基本趋势是什么?

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【详解】

根据所学知识可知,清朝前期,中国的疆域西跨葱岭,西北至巴勒喀什池,北接西伯利亚,西南达喜马拉雅山脉,东北至黑龙江以北的外兴安岭和库页岛,东临太平洋,东南到台湾及其附属岛屿,包括钓鱼岛、赤尾屿等,南至南海诸岛,成为一个幅员辽阔、人口众多、国力强大的统一多民族国家。因此,空白框处应该是钓鱼岛,故选C项,排除ABD项。

2.B

【详解】

根据所学知识可知,清朝曹雪芹创作的《红楼梦》,是我国古典小说的高峰,因此本题选B;ACD均正确,不符合题意。

3.D

【详解】

根据地图“我国汉、唐、明清三个时期的商业中心分布图”,结合所学知识可知,商业中心分布地区由主要集中于北方的黄河中下游地区,逐渐向南方、向沿海地区发展;商业城市数量呈现不断增多的趋势。因此图中商业中心分布的变化体现了经济重心逐渐向南移。选项D符合题意;民族政权分裂割据,与汉、唐、明清史实不符,A排除;商业是社会经济基础,在图片中无法体现,B排除;北方民族大量南迁,是经济重心逐渐向南移,C排除。故选D。

4.A

【详解】

根据所学知识可知,明朝万历末期,经过改良,昆曲有了很大的发展,表演艺术日趋成熟,成为一个全国性的剧种,代表作有汤显祖创作的《牡丹亭》,故A项正确;马致远的代表作是《汉宫秋》,关汉卿的代表作是《窦娥冤》,王实甫的代表作是《西厢记》,均与题干“《牡丹亭》”不符,排除BCD项。故选A项。

5.A

【详解】

依据图片信息并结合所学可知,康熙帝以后,达赖、班禅必须经过中央政府册封,清政府为防止蒙藏贵族操纵大活佛转世颁发金奔巴瓶,这都表明了清朝加强了对西藏的管辖,A项正确,排除D项;图片只与西藏有关,反映不出朝是统一的多民族国家,排除B项;文物图片与设置机构无关,排除C项。故选A项。

6.B

【详解】

依据所学可知,词是宋朝时期的著名的文学成就,A项不符合题意;小说是明清时期的著名的文学成就,B项符合题意;诗歌是唐朝时期的著名的文学成就,C项不符合题意;戏剧是元朝时期的文学成就,D项不符合题意;故选B。

7.B

【详解】

依据所学可知,雍正时期,设立军机处。军机大臣参与内政外交、军政大计、审理重大案件等机要。军机处成为皇帝发布政令、处理政务的枢纽,使君主旨意畅达无阻,是君主集权强化的表现,故B符合题意;明代废除丞相,故A不合题意;清设驻藏大臣,加强了对西藏的管辖,故C不合题意;清朝前期,还保留着专门由满洲贵族组成的议政王大臣会议。到康熙时,为了抑制满族贵族的一些权力,加强君主专制,设立了南书房,故D不合题意。故此题选B。

【点睛】

抓住题干关键词“把封建专制推向了最高峰”是解题的关键,雍正时期,设立军机处。军机大臣参与内政外交、军政大计、审理重大案件等机要。军机处成为皇帝发布政令、处理政务的枢纽,使君主旨意畅达无阻,是君主集权强化的表现。

8.C

【详解】

根据所学和材料“销毁书籍”可知,这是为了加强思想统治,因此它摧残了文化,体现出清朝专制统治日益僵化,故C符合题意;材料是在说文化专制,故AB均不符合题意;材料是说文化领域的措施,故D不符合题意。故选C。

9.B

【详解】

根据图片结合所学知识可知,张骞出使西域玄奘西行天竺求取佛经,元朝时期马可波罗来华,明朝时期郑和七下西洋,所以图片反映的主题是为中外交流做出卓越贡献的人物,B符合题意;ACD项与马可波罗无关,排除。故选择B。

10.A

【详解】

根据所学知识可知,“黛玉葬花”是《红楼梦》的情节,A项正确;“大闹天宫”是《西游记》的情节,排除B项;“三顾茅庐”是《三国演义》的情节,排除C项;“武松打虎”是《水浒传》的情节,排除D项。故选A项。

11.C

【详解】

为巩固统治,加强君主专制,秦朝创立三公九卿制,隋朝创立三省六部制,明朝废除丞相,权分六部,清朝设立军机处。故对图示解读最为准确的是中国古代君主专制不断强化的过程,C符合题意;ABD项图示中没有体现,排除。故选择C。

12.A

【详解】

根据图示内容可以看出,图示内容反映的是海上航线,这些航线从刘家港出发,最远到达非洲东海岸。根据“明”可知图示内容反映的是明代的郑和下西洋,A项正确;图示内容反映的是郑和下西洋,不是元昊建西夏、岳飞抗金和文天祥抗元,排除BCD项。故选A项。

13.C

【详解】

由图可知,1700年时,中国的国内生产总值还低于欧洲,但到了1820年,此种情形则发生了逆转,这说明清朝经历了康乾盛世,经济比较兴盛,故C正确;闭关锁国是阻碍了经济的发展,与材料主旨不符,排除A;江南地区在魏晋时期就已开始得到了开发,到了清朝,这一因素已不是促进经济发展的新增长点了,排除B;清朝实行闭关锁国政策,对外开放有限,排除D。故答案为C。

14.A

【详解】

结合所学知识可知,1115年女真族首领阿骨打称帝,建立金国,学习汉族制度文化,对金国发展起到重要作用;1616年女真首领努尔哈赤自立为汗,定国号大金,史称后金,对满清的发展起到奠基作用;由此可见,阿骨打、努尔哈赤具有同为女真族首领、都是开国皇帝、军事才能高超、对本民族及政权发展起到奠基作用等方面的相似点,故选A;铁木真是蒙古族首领,统一了蒙古草原,而皇太极继承努尔哈赤汗位后,在1636年称帝建立清朝,二者分属不同民族,故排除B;阿保机是契丹族首领,辽国开国之君,与努尔哈赤分属不同民族,故排除C;阿骨打是金国开国之君,而皇太极是后金第二任帝王,故排除D。

15.B

【详解】

依据所学可知,1624年,有“海上马车夫”之称的荷兰殖民者将整个台清置于其统治之下。1662年2月郑成功收复台湾,故B 符合题意;据台湾倭寇为乱施火攻都司破贼、拒招抚郑氏末路遣水师两岸一统、五十载岁月轮回逐日寇光复神州与题干无关,故ACD不合题意。故此题选B。

【点睛】

抓住题干关键词“1662年2月被荷兰殖民者霸占了38年的台湾,复归中国所有”是解题的关键,1662年2月郑成功收复台湾。

16.(1)明太祖;废除丞相制度和中书省,提升吏、户、礼、兵、刑、工六部的职权,并使六部直接对皇帝负责。

(2)取消行中书省,设立三司,将原来的行中书省的权力一分为三,互不统属,从而使行省的权力分散。朱元璋还先后分封诸子为王,驻守各地,监控地方,巩固皇室。

(3)锦衣卫。

(4)强化皇权,加强中央集权。

【详解】

(1)根据材料中“罢宰相不设”,然后结合所学知识可知,在中央,朱元璋为进一步集中权力,废除了以往长期存在的丞相制度和中书省,提升吏、户、礼、兵、刑、工六部的职权,并使六部直接对皇帝负责。

(2)根据所学知识可知,在地方,朱元璋取消行中书省,设立三司,将原来的行中书省的权力一分为三,互不统属,从而使行省的权力分散。朱元璋还先后分封诸子为王,驻守各地,监控地方,巩固皇室。

(3)根据所学知识可知,为监视官民,朱元璋设立了由皇帝直接指挥的锦衣卫。

(4)根据材料中“罢宰相不设”以及在地方上所采取的措施,然后结合所学知识可知,朱元璋在中央和地方官制的改动最突出的特点强化皇权,加强中央集权。

17.(1)秦始皇或嬴政;郡县制。

(2)解除地方节度使的权力,派文臣做知州;设通判以分知州的权力;设转运使把地方财赋收归中央。

(3)废丞相和中书省,权分六部;六部直接向皇帝负责。

(4)实行行省制度;地域辽阔。

(5)军机处。使皇帝具有至高无上的权威。

(6)专制主义中央集权不断加强;皇权不断强化。

【详解】

(1)第一问依据材料信息“这位新皇帝开始将早先在本国取得辉煌成功的法家学说应用到全国。他废除了所有封建国家(周朝分封的国家)和王国,将广阔的国土划分为若干行政区”可知,新皇帝是指秦始皇;第二问依据所学可知,秦始皇在地方推行郡县制。

(2)依据材料信息“稍夺其权,制其钱谷,收其精兵。”可知,为了巩固统治,宋太祖赵匡胤解除地方节度使的权力,派文臣做知州;设通判以分知州的权力;设转运使把地方财赋收归中央。

(3)依据材料信息“朱元璋以谋反的罪名将宰相胡惟庸抄家灭族,大肆捕杀胡惟庸同党,株连杀戮3万余人,并对我国政治制度进行了重大改组”,结合所学可知,为了巩固统治,明太祖朱元璋废丞相和中书省,权分六部;六部直接向皇帝负责。

(4)第一问依据材料信息“立中书省一,行中书省十有一”,结合所学可知,为了管理辽阔的疆域,元代实行行省制度;第二问依据材料信息“汉、隋、唐、宋为盛,然幅员之广,咸不逮(达到,超过)元”可知,此内容反映了元代地域辽阔。

(5)第一问依据材料信息“这个不起眼的‘偏房’(如图),在雍正时代及以后的清朝政治生活中,成为了这个王朝的权力中心。”可知,“偏房”指的是军机处;第二问依据所学可知,军机处的设置使皇帝具有至高无上的权威。

(6)依据材料信息结合所学可知,中国古代以皇权为中心的中央集权制度不断加强;皇权不断强化。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、选择题

1.下图是老师在讲清朝疆域图绘制的思维导图,空白框处应该是( )

A.海南岛 B.舟山岛 C.钓鱼岛 D.台湾岛

2.某同学在复习中国古代文学专题时,进行了如下归纳整理,其中错误的一项是

A.唐朝成就最高、影响最大的诗人有李白、杜甫和白居易

B.明朝曹雪芹创作的《红楼梦》,是我国古典小说的高峰

C.元朝最优秀的剧作家是关汉卿

D.宋代词人苏轼、辛弃疾的词豪迈奔放

3.以下三幅地图分别为我国汉、唐、明清三个时期的商业中心分布图。图中商业中心分布的变化体现了( )

A.民族政权分裂割据 B.商业是社会经济基础

C.北方民族大量南迁 D.经济重心逐渐向南移

4.《牡丹亭》是中国戏曲史上杰出的作品之一,与《西厢记》《窦娥冤》《长生殿》合称为中国四大戏剧。它的作者是

A.汤显祖 B.马致远 C.关汉卿 D.王实甫

5.文物是历史的见证。下列文物都是在清朝时颁发的,文物反映出( )

达赖金印 班禅金印 金奔巴瓶

A.清朝加强了对西藏的管辖 B.清朝是统一的多民族国家

C.清朝在少数民族地区设置机构 D.清朝加强对全国的控制

6.王国维《宋元戏曲考》称:“凡一代有一代之文学……唐之诗、宋之词、元之曲,皆所谓一代之文学,而后世莫能继焉者也。”同样,明清文学最为光彩夺目的是 ( )

A.词 B.小说 C.诗歌 D.戏剧

7.清朝在康雍乾三朝走向鼎盛,统一多民族国家得到巩固,同时清朝的政治也有很多弊病。如明代后期的君权有一定的松懈,而清朝设立 ,又把封建专制推向了最高峰。根据所学知识,划线部分应补充为

A.废除丞相

B.军机处

C.驻藏大臣

D.摄政王大臣会

8.清朝统治者下令对全国书籍进行全面检查,编修了《四库全书》,但在编纂时也按照清廷的政治标准销毁了不少“禁书”,“在长达19年的禁书过程中,共禁毁书籍3100多 种、151000多部,销毁书板80000块以上”。这反映的实质是 ( )

A.清朝编纂技术十分成熟 B.乾隆皇帝重视文化发展

C.清朝专制统治日益僵化 D.闭关锁国造成严重危害

9.下面几幅图片展现的主题,最恰当的是( )

A.为多民族国家形成做出卓越贡献的人物

B.为中外交流做出卓越贡献的人物

C.为中国古代宗教发展做出卓越贡献的人物

D.为国家统一做出卓越贡献的人物

10.下列图片出自《红楼梦》的是( )

A. B.

C. D.

11.图示法是学习历史的一种常用方法,通过符号、文字等形成简单的图示,将历史过程的内在和本质联系进行直观体现,从而使我们对历史事件在时空上的联系与发展有更深入的了解。对下列图示解读最为准确的是( )

A.中国封建统一多民族国家艰难曲折的形成历程 B.中国古代军事指挥系统的完善历程

C.中国古代君主专制不断强化的过程 D.男耕女织的小农经济的发展历程

12.与下图息息相关的历史事件是( )

A.郑和下西洋 B.元昊建西夏 C.岳飞抗金 D.文天祥抗元

13.下图为某时期中国国内生产总值、欧洲生产总值在世界生产总值中的比重示意图。它反映的历史现象是

( )

A.闭关锁国实施 B.江南地区开发 C.清朝经济兴盛 D.海外贸易繁荣

14.下列人物组合中,相似点最多的一组应是:( )

A.阿骨打-努尔哈赤 B.铁木真-皇太极

C.阿保机-努尔哈赤 D.阿骨打-皇太极

15.1624年,有“海上马车夫”之称的荷兰殖民者将整个台清置于其统治之下。1662年2月被荷兰殖民者霸占了38年的台湾,复归中国所有。以下主题与材料描述一致的是

A.据台湾倭寇为乱施火攻都司破贼

B.“马车夫”窃据宝岛郑成功扬名中华

C.拒招抚郑氏末路遣水师两岸一统

D.五十载岁月轮回逐日寇光复神州

二、综合题

16.阅读下列材料,回答问题。

材料 罢宰相不设,拆中书省之政归六部,以尚书任天下事,侍郎贰(副)之,而殿阁大学士只备顾问。帝自操威柄学士鲜所参决。

——《职官志》

(1)材料中,“帝”是指哪位皇帝?“罢宰相不设,拆中书省之政归六部”,是指这位皇帝采取的什么措施?

(2)简要回答这位皇帝在地方上采取了哪些措施?

(3)此外,这位皇帝设立的特务机构叫做什么?

(4)这位皇帝对中央和地方官制的改动最突出的特点是什么?

17.我国古代的君主专制中央集权制度在两千多年的发展过程中,经历了一个形成、发展、巩固、强化的过程。结合所学知识请回答:

材料一 这位新皇帝开始将早先在本国取得辉煌成功的法家学说应用到全国。他废除了所有封建国家(周朝分封的国家)和王国,将广阔的国土划分为若干行政区,每一行政区都配备一批由中央任命,并向政府负责的官员。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)材料一中的新皇帝是指哪一位皇帝?这位“新皇帝”在地方上实行什么行政制度?

材料二 宋朝宰相赵普建议宋太祖削弱藩镇的权力,说:“稍夺其权,制其钱谷,收其精兵。”

(2)据材料二结合所学知识,指出为解决唐末五代藩镇问题,宋太祖按照赵普的建议采取了哪些措施?

材料三 近在咫尺的元代权臣乱政,无疑使他(朱元璋)坚定了解决君相之争的决心。……朱元璋以谋反的罪名将宰相胡惟庸抄家灭族,大肆捕杀胡惟庸同党,株连杀戮3万余人,并对我国政治制度进行了重大改组。

——摘编自牟珊珊《浅谈明朝宰相制度的废除》

(3)材料三中,朱元璋在胡惟庸案后对中央集权的政治制度进行了怎样的“重大改组”?

材料四 有天下者,汉、隋、唐、宋为盛,然幅员之广,咸不逮(达到,超过)元。元东南所至不下汉、唐,而西北则过之,有难以里数限者矣(很难用里数来计算)。立中书省一,行中书省十有一。

——(明)宋濂《元史·地理志》

(4)据材料四,指出元朝在地方管理上最重要的制度创新是什么?并请你根据材料分析元朝如此创新的主要原因。

材料五 故宫导游解说:“这个不起眼的‘偏房’(如图),在雍正时代及以后的清朝政治生活中,成为了这个王朝的权力中心。”

(5)材料五中导游所说的“偏房”指的是哪一机构?这一机构对清朝中央集权有何影响?

(6)以上材料表明中国古代以皇权为中心的中央集权制度发展的基本趋势是什么?

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【详解】

根据所学知识可知,清朝前期,中国的疆域西跨葱岭,西北至巴勒喀什池,北接西伯利亚,西南达喜马拉雅山脉,东北至黑龙江以北的外兴安岭和库页岛,东临太平洋,东南到台湾及其附属岛屿,包括钓鱼岛、赤尾屿等,南至南海诸岛,成为一个幅员辽阔、人口众多、国力强大的统一多民族国家。因此,空白框处应该是钓鱼岛,故选C项,排除ABD项。

2.B

【详解】

根据所学知识可知,清朝曹雪芹创作的《红楼梦》,是我国古典小说的高峰,因此本题选B;ACD均正确,不符合题意。

3.D

【详解】

根据地图“我国汉、唐、明清三个时期的商业中心分布图”,结合所学知识可知,商业中心分布地区由主要集中于北方的黄河中下游地区,逐渐向南方、向沿海地区发展;商业城市数量呈现不断增多的趋势。因此图中商业中心分布的变化体现了经济重心逐渐向南移。选项D符合题意;民族政权分裂割据,与汉、唐、明清史实不符,A排除;商业是社会经济基础,在图片中无法体现,B排除;北方民族大量南迁,是经济重心逐渐向南移,C排除。故选D。

4.A

【详解】

根据所学知识可知,明朝万历末期,经过改良,昆曲有了很大的发展,表演艺术日趋成熟,成为一个全国性的剧种,代表作有汤显祖创作的《牡丹亭》,故A项正确;马致远的代表作是《汉宫秋》,关汉卿的代表作是《窦娥冤》,王实甫的代表作是《西厢记》,均与题干“《牡丹亭》”不符,排除BCD项。故选A项。

5.A

【详解】

依据图片信息并结合所学可知,康熙帝以后,达赖、班禅必须经过中央政府册封,清政府为防止蒙藏贵族操纵大活佛转世颁发金奔巴瓶,这都表明了清朝加强了对西藏的管辖,A项正确,排除D项;图片只与西藏有关,反映不出朝是统一的多民族国家,排除B项;文物图片与设置机构无关,排除C项。故选A项。

6.B

【详解】

依据所学可知,词是宋朝时期的著名的文学成就,A项不符合题意;小说是明清时期的著名的文学成就,B项符合题意;诗歌是唐朝时期的著名的文学成就,C项不符合题意;戏剧是元朝时期的文学成就,D项不符合题意;故选B。

7.B

【详解】

依据所学可知,雍正时期,设立军机处。军机大臣参与内政外交、军政大计、审理重大案件等机要。军机处成为皇帝发布政令、处理政务的枢纽,使君主旨意畅达无阻,是君主集权强化的表现,故B符合题意;明代废除丞相,故A不合题意;清设驻藏大臣,加强了对西藏的管辖,故C不合题意;清朝前期,还保留着专门由满洲贵族组成的议政王大臣会议。到康熙时,为了抑制满族贵族的一些权力,加强君主专制,设立了南书房,故D不合题意。故此题选B。

【点睛】

抓住题干关键词“把封建专制推向了最高峰”是解题的关键,雍正时期,设立军机处。军机大臣参与内政外交、军政大计、审理重大案件等机要。军机处成为皇帝发布政令、处理政务的枢纽,使君主旨意畅达无阻,是君主集权强化的表现。

8.C

【详解】

根据所学和材料“销毁书籍”可知,这是为了加强思想统治,因此它摧残了文化,体现出清朝专制统治日益僵化,故C符合题意;材料是在说文化专制,故AB均不符合题意;材料是说文化领域的措施,故D不符合题意。故选C。

9.B

【详解】

根据图片结合所学知识可知,张骞出使西域玄奘西行天竺求取佛经,元朝时期马可波罗来华,明朝时期郑和七下西洋,所以图片反映的主题是为中外交流做出卓越贡献的人物,B符合题意;ACD项与马可波罗无关,排除。故选择B。

10.A

【详解】

根据所学知识可知,“黛玉葬花”是《红楼梦》的情节,A项正确;“大闹天宫”是《西游记》的情节,排除B项;“三顾茅庐”是《三国演义》的情节,排除C项;“武松打虎”是《水浒传》的情节,排除D项。故选A项。

11.C

【详解】

为巩固统治,加强君主专制,秦朝创立三公九卿制,隋朝创立三省六部制,明朝废除丞相,权分六部,清朝设立军机处。故对图示解读最为准确的是中国古代君主专制不断强化的过程,C符合题意;ABD项图示中没有体现,排除。故选择C。

12.A

【详解】

根据图示内容可以看出,图示内容反映的是海上航线,这些航线从刘家港出发,最远到达非洲东海岸。根据“明”可知图示内容反映的是明代的郑和下西洋,A项正确;图示内容反映的是郑和下西洋,不是元昊建西夏、岳飞抗金和文天祥抗元,排除BCD项。故选A项。

13.C

【详解】

由图可知,1700年时,中国的国内生产总值还低于欧洲,但到了1820年,此种情形则发生了逆转,这说明清朝经历了康乾盛世,经济比较兴盛,故C正确;闭关锁国是阻碍了经济的发展,与材料主旨不符,排除A;江南地区在魏晋时期就已开始得到了开发,到了清朝,这一因素已不是促进经济发展的新增长点了,排除B;清朝实行闭关锁国政策,对外开放有限,排除D。故答案为C。

14.A

【详解】

结合所学知识可知,1115年女真族首领阿骨打称帝,建立金国,学习汉族制度文化,对金国发展起到重要作用;1616年女真首领努尔哈赤自立为汗,定国号大金,史称后金,对满清的发展起到奠基作用;由此可见,阿骨打、努尔哈赤具有同为女真族首领、都是开国皇帝、军事才能高超、对本民族及政权发展起到奠基作用等方面的相似点,故选A;铁木真是蒙古族首领,统一了蒙古草原,而皇太极继承努尔哈赤汗位后,在1636年称帝建立清朝,二者分属不同民族,故排除B;阿保机是契丹族首领,辽国开国之君,与努尔哈赤分属不同民族,故排除C;阿骨打是金国开国之君,而皇太极是后金第二任帝王,故排除D。

15.B

【详解】

依据所学可知,1624年,有“海上马车夫”之称的荷兰殖民者将整个台清置于其统治之下。1662年2月郑成功收复台湾,故B 符合题意;据台湾倭寇为乱施火攻都司破贼、拒招抚郑氏末路遣水师两岸一统、五十载岁月轮回逐日寇光复神州与题干无关,故ACD不合题意。故此题选B。

【点睛】

抓住题干关键词“1662年2月被荷兰殖民者霸占了38年的台湾,复归中国所有”是解题的关键,1662年2月郑成功收复台湾。

16.(1)明太祖;废除丞相制度和中书省,提升吏、户、礼、兵、刑、工六部的职权,并使六部直接对皇帝负责。

(2)取消行中书省,设立三司,将原来的行中书省的权力一分为三,互不统属,从而使行省的权力分散。朱元璋还先后分封诸子为王,驻守各地,监控地方,巩固皇室。

(3)锦衣卫。

(4)强化皇权,加强中央集权。

【详解】

(1)根据材料中“罢宰相不设”,然后结合所学知识可知,在中央,朱元璋为进一步集中权力,废除了以往长期存在的丞相制度和中书省,提升吏、户、礼、兵、刑、工六部的职权,并使六部直接对皇帝负责。

(2)根据所学知识可知,在地方,朱元璋取消行中书省,设立三司,将原来的行中书省的权力一分为三,互不统属,从而使行省的权力分散。朱元璋还先后分封诸子为王,驻守各地,监控地方,巩固皇室。

(3)根据所学知识可知,为监视官民,朱元璋设立了由皇帝直接指挥的锦衣卫。

(4)根据材料中“罢宰相不设”以及在地方上所采取的措施,然后结合所学知识可知,朱元璋在中央和地方官制的改动最突出的特点强化皇权,加强中央集权。

17.(1)秦始皇或嬴政;郡县制。

(2)解除地方节度使的权力,派文臣做知州;设通判以分知州的权力;设转运使把地方财赋收归中央。

(3)废丞相和中书省,权分六部;六部直接向皇帝负责。

(4)实行行省制度;地域辽阔。

(5)军机处。使皇帝具有至高无上的权威。

(6)专制主义中央集权不断加强;皇权不断强化。

【详解】

(1)第一问依据材料信息“这位新皇帝开始将早先在本国取得辉煌成功的法家学说应用到全国。他废除了所有封建国家(周朝分封的国家)和王国,将广阔的国土划分为若干行政区”可知,新皇帝是指秦始皇;第二问依据所学可知,秦始皇在地方推行郡县制。

(2)依据材料信息“稍夺其权,制其钱谷,收其精兵。”可知,为了巩固统治,宋太祖赵匡胤解除地方节度使的权力,派文臣做知州;设通判以分知州的权力;设转运使把地方财赋收归中央。

(3)依据材料信息“朱元璋以谋反的罪名将宰相胡惟庸抄家灭族,大肆捕杀胡惟庸同党,株连杀戮3万余人,并对我国政治制度进行了重大改组”,结合所学可知,为了巩固统治,明太祖朱元璋废丞相和中书省,权分六部;六部直接向皇帝负责。

(4)第一问依据材料信息“立中书省一,行中书省十有一”,结合所学可知,为了管理辽阔的疆域,元代实行行省制度;第二问依据材料信息“汉、隋、唐、宋为盛,然幅员之广,咸不逮(达到,超过)元”可知,此内容反映了元代地域辽阔。

(5)第一问依据材料信息“这个不起眼的‘偏房’(如图),在雍正时代及以后的清朝政治生活中,成为了这个王朝的权力中心。”可知,“偏房”指的是军机处;第二问依据所学可知,军机处的设置使皇帝具有至高无上的权威。

(6)依据材料信息结合所学可知,中国古代以皇权为中心的中央集权制度不断加强;皇权不断强化。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源