2022年强化训练沪科版八年级物理第四章 多彩的光定向测评试题(含详细解析)

文档属性

| 名称 | 2022年强化训练沪科版八年级物理第四章 多彩的光定向测评试题(含详细解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪科版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2022-04-08 15:11:23 | ||

图片预览

文档简介

沪科版八年级物理第四章 多彩的光定向测评

考试时间:90分钟;命题人:物理教研组

考生注意:

1、本卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分100分,考试时间90分钟

2、答卷前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上

3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置,如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用涂改液、胶带纸、修正带,不按以上要求作答的答案无效。

第I卷(选择题 30分)

一、单选题(10小题,每小题3分,共计30分)

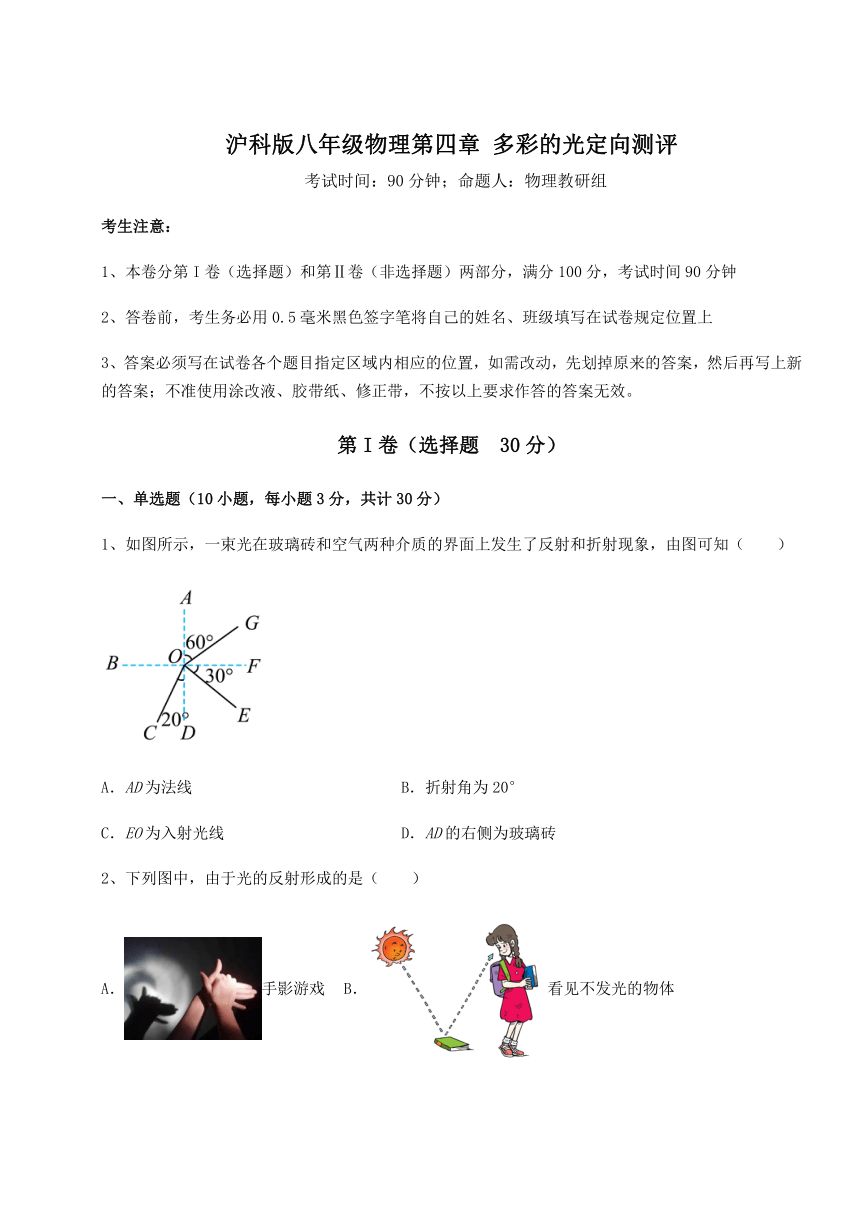

1、如图所示,一束光在玻璃砖和空气两种介质的界面上发生了反射和折射现象,由图可知( )

A.AD为法线 B.折射角为20°

C.EO为入射光线 D.AD的右侧为玻璃砖

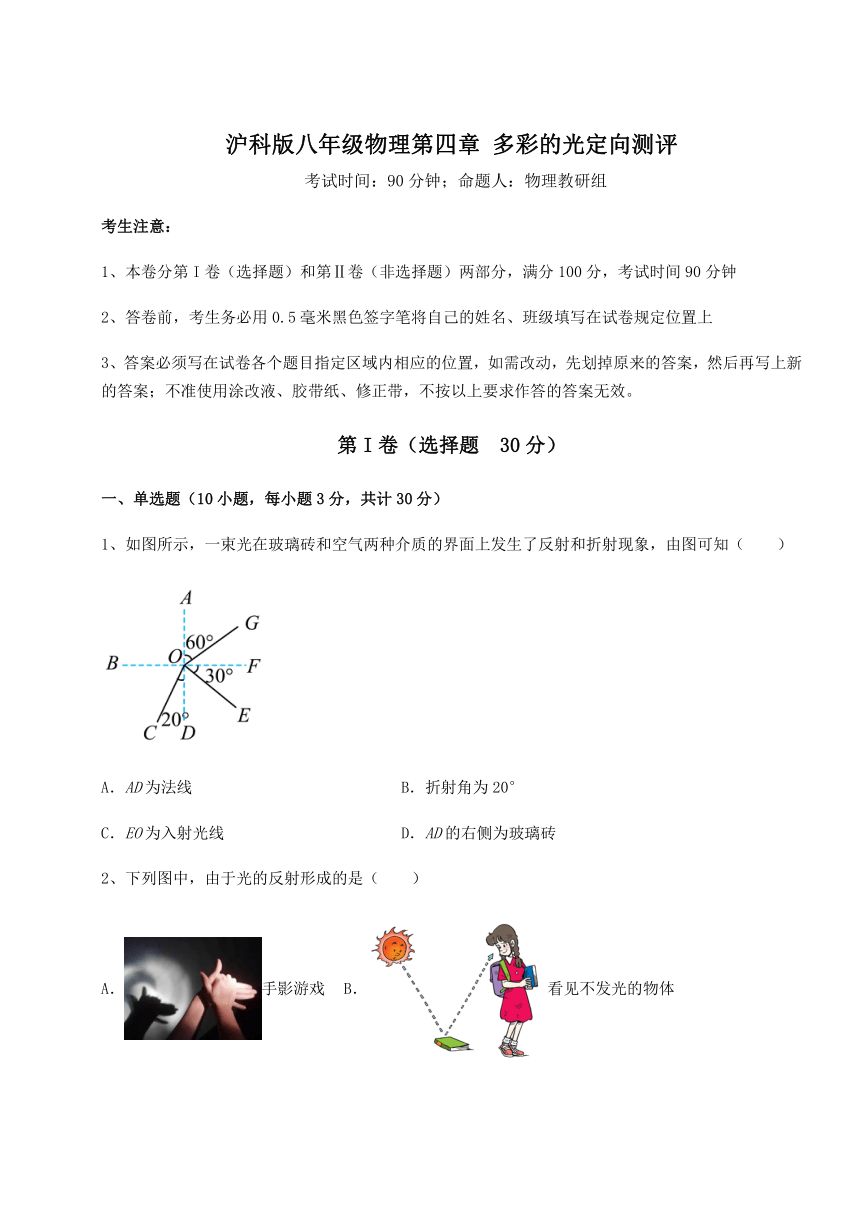

2、下列图中,由于光的反射形成的是( )

A.手影游戏 B.看见不发光的物体

C.池水变“浅”了 D.激光引导掘进方向

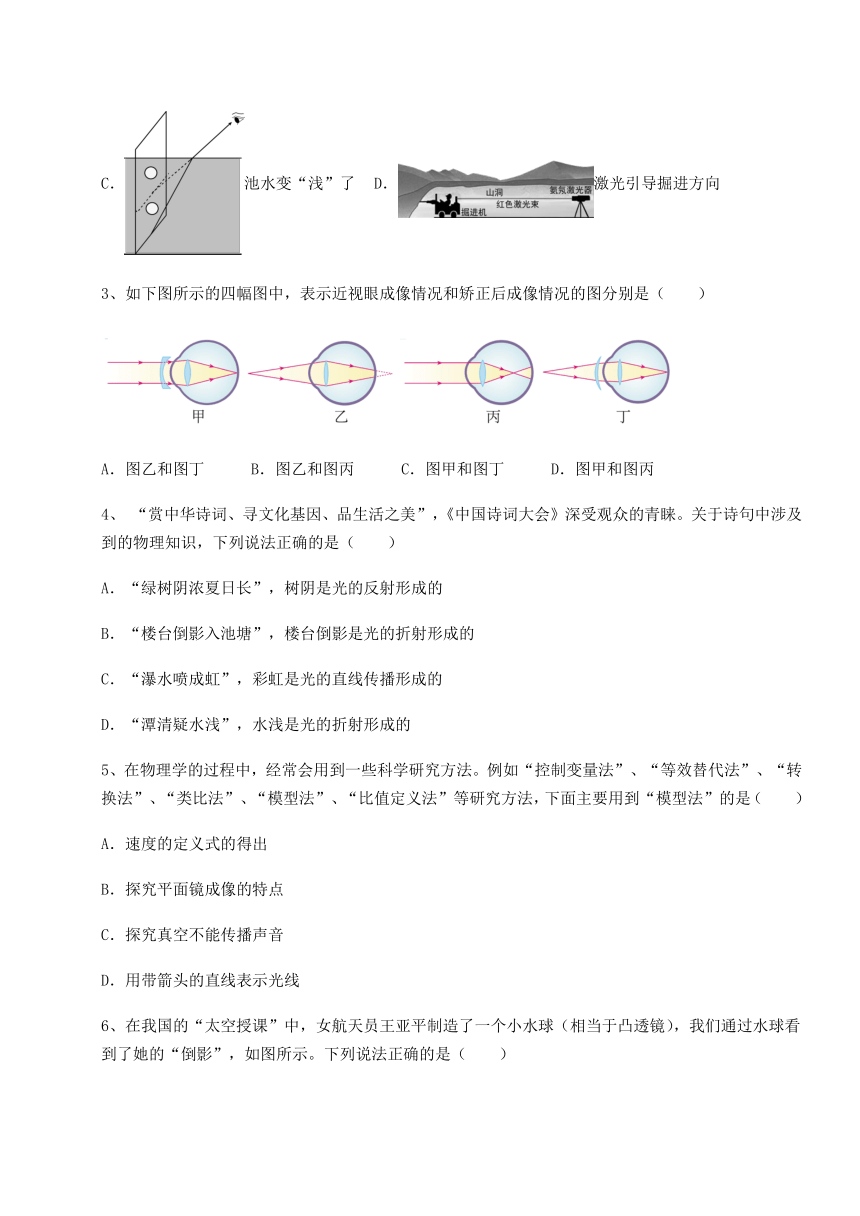

3、如下图所示的四幅图中,表示近视眼成像情况和矫正后成像情况的图分别是( )

A.图乙和图丁 B.图乙和图丙 C.图甲和图丁 D.图甲和图丙

4、 “赏中华诗词、寻文化基因、品生活之美”,《中国诗词大会》深受观众的青睐。关于诗句中涉及到的物理知识,下列说法正确的是( )

A.“绿树阴浓夏日长”,树阴是光的反射形成的

B.“楼台倒影入池塘”,楼台倒影是光的折射形成的

C.“瀑水喷成虹”,彩虹是光的直线传播形成的

D.“潭清疑水浅”,水浅是光的折射形成的

5、在物理学的过程中,经常会用到一些科学研究方法。例如“控制变量法”、“等效替代法”、“转换法”、“类比法”、“模型法”、“比值定义法”等研究方法,下面主要用到“模型法”的是( )

A.速度的定义式的得出

B.探究平面镜成像的特点

C.探究真空不能传播声音

D.用带箭头的直线表示光线

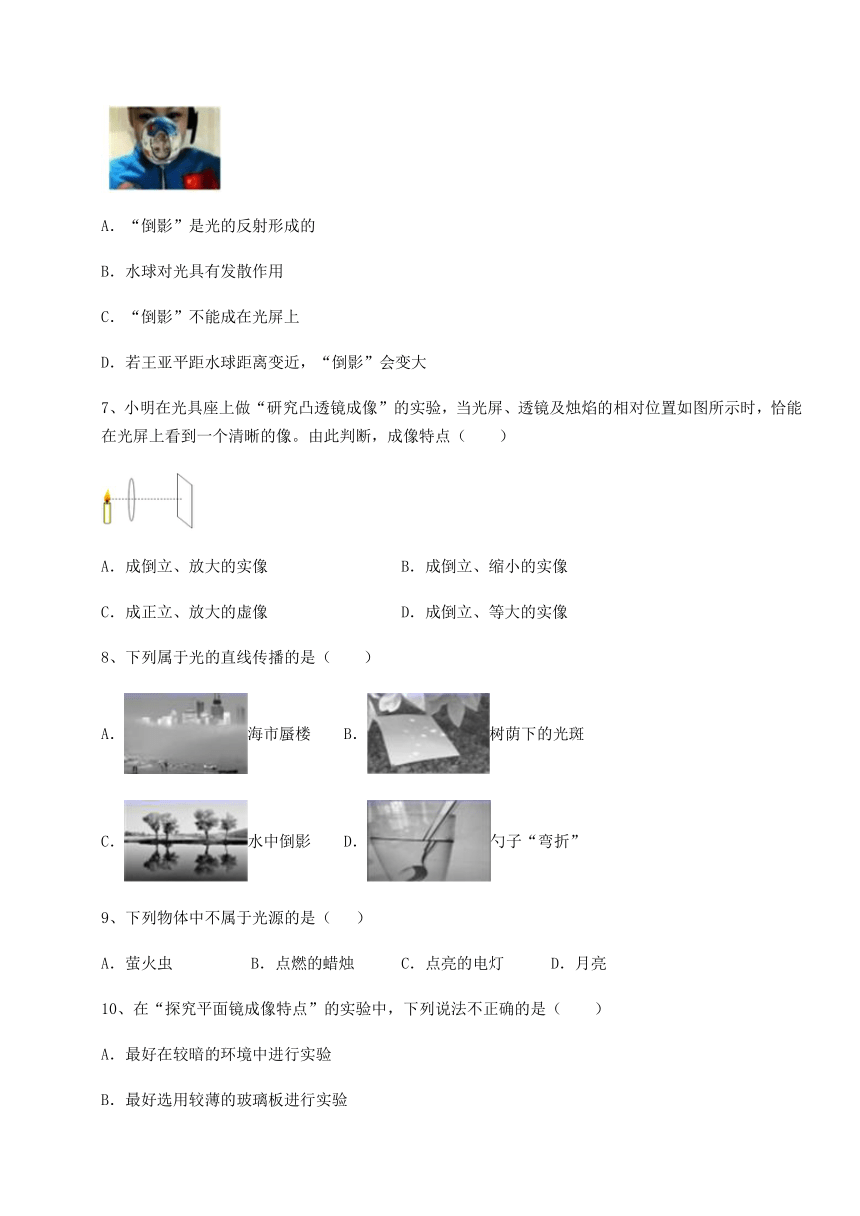

6、在我国的“太空授课”中,女航天员王亚平制造了一个小水球(相当于凸透镜),我们通过水球看到了她的“倒影”,如图所示。下列说法正确的是( )

A.“倒影”是光的反射形成的

B.水球对光具有发散作用

C.“倒影”不能成在光屏上

D.若王亚平距水球距离变近,“倒影”会变大

7、小明在光具座上做“研究凸透镜成像”的实验,当光屏、透镜及烛焰的相对位置如图所示时,恰能在光屏上看到一个清晰的像。由此判断,成像特点( )

A.成倒立、放大的实像 B.成倒立、缩小的实像

C.成正立、放大的虚像 D.成倒立、等大的实像

8、下列属于光的直线传播的是( )

A.海市蜃楼 B.树荫下的光斑

C.水中倒影 D.勺子“弯折”

9、下列物体中不属于光源的是( )

A.萤火虫 B.点燃的蜡烛 C.点亮的电灯 D.月亮

10、在“探究平面镜成像特点”的实验中,下列说法不正确的是( )

A.最好在较暗的环境中进行实验

B.最好选用较薄的玻璃板进行实验

C.把光屏放在玻璃板后面像的位置,光屏上没有像出现

D.根据“物近像远”,物体靠近玻璃板时,所成的像远离玻璃板同时变大

第Ⅱ卷(非选择题 70分)

二、填空题(5小题,每小题2分,共计10分)

1、一个人站在竖直放置的平面镜前6m处,则像距离人______m远,平面镜中的像是______(选填“实像”或“虚像”);如果此人以1m/s的速度靠近镜面,像的大小______,则2s后,人和像的距离为______m。

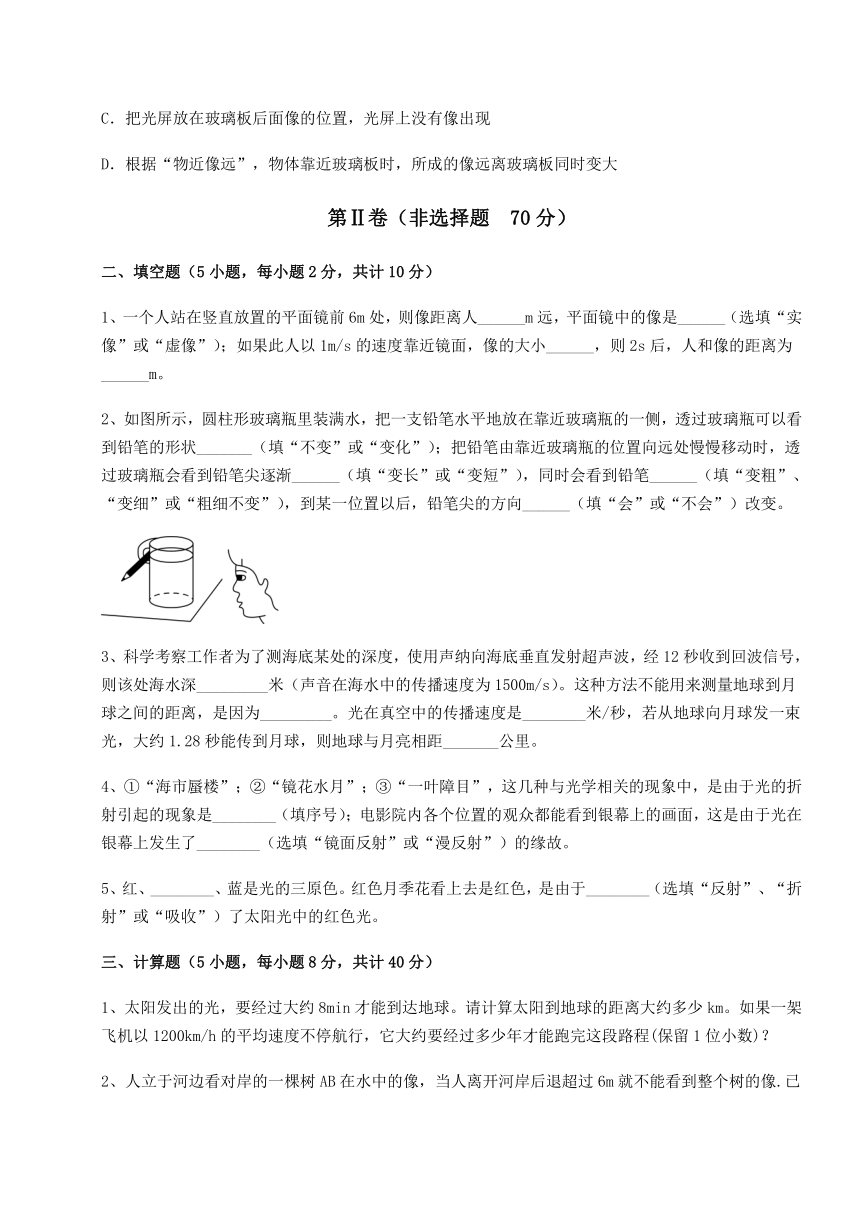

2、如图所示,圆柱形玻璃瓶里装满水,把一支铅笔水平地放在靠近玻璃瓶的一侧,透过玻璃瓶可以看到铅笔的形状_______(填“不变”或“变化”);把铅笔由靠近玻璃瓶的位置向远处慢慢移动时,透过玻璃瓶会看到铅笔尖逐渐______(填“变长”或“变短”),同时会看到铅笔______(填“变粗”、“变细”或“粗细不变”),到某一位置以后,铅笔尖的方向______(填“会”或“不会”)改变。

3、科学考察工作者为了测海底某处的深度,使用声纳向海底垂直发射超声波,经12秒收到回波信号,则该处海水深_________米(声音在海水中的传播速度为1500m/s)。这种方法不能用来测量地球到月球之间的距离,是因为_________。光在真空中的传播速度是________米/秒,若从地球向月球发一束光,大约1.28秒能传到月球,则地球与月亮相距_______公里。

4、①“海市蜃楼”;②“镜花水月”;③“一叶障目”,这几种与光学相关的现象中,是由于光的折射引起的现象是________(填序号);电影院内各个位置的观众都能看到银幕上的画面,这是由于光在银幕上发生了________(选填“镜面反射”或“漫反射”)的缘故。

5、红、________、蓝是光的三原色。红色月季花看上去是红色,是由于________(选填“反射”、“折射”或“吸收”)了太阳光中的红色光。

三、计算题(5小题,每小题8分,共计40分)

1、太阳发出的光,要经过大约8min才能到达地球。请计算太阳到地球的距离大约多少km。如果一架飞机以1200km/h的平均速度不停航行,它大约要经过多少年才能跑完这段路程(保留1位小数)?

2、人立于河边看对岸的一棵树AB在水中的像,当人离开河岸后退超过6m就不能看到整个树的像.已知人高EF=1. 5 m,河两岸都高出水面1 m,河宽40 m,如图所示,求树高是多少.

3、某人身高1.7米,为了测试路灯的高度,他从路灯正下方沿平直公路以1米/秒的速度匀速走开,某时刻他的影子长为1.3米,再经过2秒钟,他的影子长为1.8米,路灯距地面的高度是多少?

4、小荣同学进行了系列光学实验:

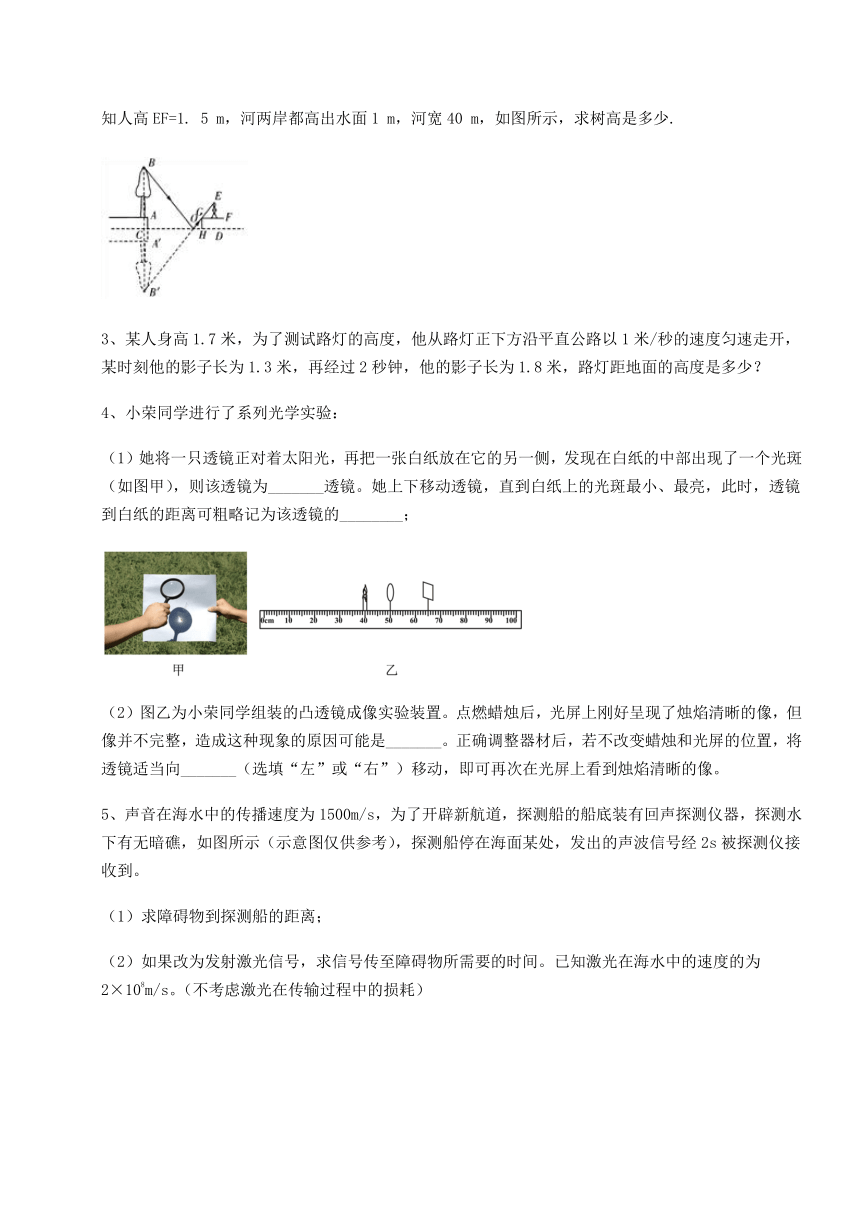

(1)她将一只透镜正对着太阳光,再把一张白纸放在它的另一侧,发现在白纸的中部出现了一个光斑(如图甲),则该透镜为_______透镜。她上下移动透镜,直到白纸上的光斑最小、最亮,此时,透镜到白纸的距离可粗略记为该透镜的________;

(2)图乙为小荣同学组装的凸透镜成像实验装置。点燃蜡烛后,光屏上刚好呈现了烛焰清晰的像,但像并不完整,造成这种现象的原因可能是_______。正确调整器材后,若不改变蜡烛和光屏的位置,将透镜适当向_______(选填“左”或“右”)移动,即可再次在光屏上看到烛焰清晰的像。

5、声音在海水中的传播速度为1500m/s,为了开辟新航道,探测船的船底装有回声探测仪器,探测水下有无暗礁,如图所示(示意图仅供参考),探测船停在海面某处,发出的声波信号经2s被探测仪接收到。

(1)求障碍物到探测船的距离;

(2)如果改为发射激光信号,求信号传至障碍物所需要的时间。已知激光在海水中的速度的为2×108m/s。(不考虑激光在传输过程中的损耗)

四、实验探究(2小题,每小题10分,共计20分)

1、同学们利用如图所示器材探究“凸透镜成像规律”,操作如下:

(1)由于实验中凸透镜的焦距未知,故小艳同学先利用一束平行光测量凸透镜的焦距,如图甲所示,则该透镜的焦距是_______cm;

(2)实验时调节光源、凸透镜和光屏的中心大致在______上,其目的是使所成的像在光屏中央;

(3)图乙中光屏上出现了清晰的像,生活中利用这个成像特点制成了_______(选填“照相机”、“投影仪”或“放大镜”);当光源适当靠近透镜时,为使光屏上依旧出现清晰的像,光屏应适当_______(选填“靠近”或“远离”)透镜;

(4)观察光屏上像的特点时小畅不小心用手指遮挡住了透镜的上半部分,此时光屏上F光源的像______(选填“完整”或“不完整”);充满好奇心的小畅同学继续探索,让透镜位置保持不动,将光源和光屏的位置对调,对调后在光屏上_______(选填“能”或“不能”)看到F光源的像;

(5)小宇同学将自己的近视眼镜放在透镜与光源之间,通过来回调节光源和光屏的位置,在光屏上找到了一个清晰的像;若此时撤去近视眼镜,保持光源和透镜位置不变,则光屏应向________(选填“靠近”或“远离”)透镜方向移动才能再次在光屏上找到清晰的像;

(6)小静同学换另一个焦距未知的凸透镜进行实验,把蜡烛和光屏固定在光具座上,当移动透镜分别距离光屏20cm和34cm时均可在光屏上得到清晰的像,则该透镜的焦距范围是(______)

A.10cm2、小华和同学们正在探究“平面镜成像的特点”,器材有:茶色玻璃板、白纸、两支相同的蜡烛A和B、火柴、刻度尺、铅笔。

(1)如图甲所示,他们将白纸放在水平桌面上,再将茶色玻璃板垂直放在白纸上;

①在玻璃板前放一支点燃的蜡烛A,为了寻找像的位置,他们取来蜡烛B,放在玻璃板后。接下来的操作是:___________________,此时蜡烛B的位置就是蜡烛A的像的位置。实验中选择两支相同的蜡烛是为了___________;

②移去蜡烛B,在其位置上放置一块光屏,直接观察光屏上是否有蜡烛A的像。这样做的目的是___________;

③多次改变蜡烛A的位置,再正确找到A的像的位置,将每次物和像的位置记录在白纸上,连接物和对应的像点,测量结果如图乙所示,由此可以得到的结论是:___________________;

④实验中为了让左侧的同学也能够看清蜡烛A的像,小华只将玻璃板向左平移,则蜡烛A的像的位置___________(选填“向右移动”、“向左移动”或“不变”);

(2)完成上述实验后,小华将刻度尺垂直靠紧茶色玻璃板,观察到如图丙所示的现象,则该玻璃板的厚度约为___________。

A.2cm B.1cm C.5mm D.2.5mm

-参考答案-

一、单选题

1、D

【详解】

由图可知,∠AOG=60°,所以

∠GOF=∠EOF=30°

又因为光的反射定律,反射角等于入射角。由此推断BF为法线。AD为两种介质的界面。由图可知

∠BOC=70°>∠GOF

所以AD的右侧为玻璃砖,且∠BOC为折射角,那么GO为入射光线。综上可知,ABC不符合题意,D符合题意。

故选D。

2、B

【详解】

A.手影游戏是由于光的直线传播形成的,故A不符合题意;

B.能看见不发光的物体,是因为光在其表面发生了反射,故B符合题意;

C.池底的光线由水中斜射入空气时,在水面处发生折射,折射角大于入射角,折射光线进入人眼,人眼会逆着折射光线的方向看去,会觉得池底变浅了,这是光的折射现象,故C不符合题意;

D.用激光引导掘进方向,是光沿直线传播的应用,故D不符合题意。

故选B。

3、D

【详解】

近视眼成因:眼球晶状体的曲度过大,远处物体反射来的光线通过晶状体折射后形成的物像,就会落在视网膜的前方造成近视眼。近视矫正方法是需佩戴凹透镜。

甲图佩截凹透镜,使像成在视网膜上,是矫正近视眼的成像情况,符合题意;

乙图像成在视网膜的后面,是远视眼的成像特点,不符合题意;

丙图像成在视网膜的前面,是近视眼的成像特点,符合题意;

丁图佩截凸透镜,使像成在视网膜上,是矫正远视眼的成像情况,不符合题意。

综上所述,表示近视眼成像情况和矫正后成像情况的图分别是图甲和图丙。

故选D。

4、D

【详解】

A.树阴是树木的影子,由于光的直线传播,光射到不透明物体上,在不透明物体后面形成的影子,故A错误;

B.楼台的倒影属于平面镜成像,是光的反射形成的虚像,故B错误;

C.彩虹是天空中悬浮着很多小水滴,它们会像三棱镜一样,将阳光分散成七种色光而形成的,属于光的色散现象,故C错误;

D.水浅是由于水底的光斜射入空气中时发生折射,折射角大于入射角,人眼逆着射来的光线看去,看到的是池底变高了的虚像,属于光的折射现象,故D正确。

故选D。

5、D

【详解】

A.在物理学中,速度等于运动物体通过的路程与所用时间的比值,采用的是比值定义法。故A不符合题意;

B.探究平面镜成像实验中,利用玻璃板代替平面镜,能够确定成像的位置,采用的是等效替代法。故B不符合题意;

C.探究真空不能传声实验中,在实验的基础上得到真空不能传声的结论,采用的是科学推理法。故C不符合题意;

D.光线实际不存在。利用带箭头的直线描述光的传播特点,采用的是模型法。故D符合题意。

故选D。

6、D

【详解】

AB.王亚平前的水珠相当于凸透镜,凸透镜对光线有会聚作用,此时的“倒影”是通过凸透镜成的倒立的、缩小的实像,是光的折射的缘故,故AB错误;

C.“倒影”是凸透镜此时成的倒立、缩小的实像,实像能成在光屏上,故C错误;

D.若王亚平离水球越近,则根据凸透镜成像特点可知,物距变小,所以像距变大,像变大,故D正确。

故选D。

7、A

【详解】

由图示知,蜡烛与凸透镜的距离小于光屏与凸透镜的距离,即物距小于像距,所成的像是倒立放大的实像,故A符合题意,BCD不符合题意。

故选A。

8、B

【详解】

A.因为空气的密度不均匀,光线在传播时发生偏折形成海市蜃楼景象,所以海市蜃楼是由光的折射产生的,故A不符合题意;

B.大树上树叶与树叶之间有很多小的缝隙,太阳光从这些小缝隙中照射下来,由于光在同种均匀介质中沿直线传播,所以在地面上会形成太阳倒立的实像,像的形状和太阳一样,树荫下的光斑是小孔成像,属于光的直线传播,故B符合题意;

C.水中倒影属于平面镜成像,平面镜成像是由于光的反射形成的,故C不符合题意;

D.来自水中勺子的光线从水中射向空气中时要发生折射,人眼逆着折射光线看到的是勺子的虚像,勺子“弯折”,属于光的折射现象,故D不符合题意。

故选B。

9、D

【详解】

能够发光的物体叫光源。据此可知,萤火虫、点燃的蜡烛和点亮的电灯属于光源,而月亮本身不能发光,不属于光源,故ABC不符合题意,D符合题意。

故选D。

10、D

【详解】

A.在“探究平面镜成像特点”的实验中,在较暗的环境中人更容易看清出玻璃板上所成的像,若环境太亮,周围光线进入人眼太强了,人就看不清玻璃板所成的像,故A正确,不符合题意;

B.在此实验中要选用较薄的玻璃板,避免玻璃板的前后表面在另一侧各成一个像,难以确定像的位置,故B正确,不符合题意;

C.由于平面镜所成的是虚像,因此,把光屏放在玻璃板后面像的位置,光屏上没有像出现,故C正确,不符合题意;

D.平面镜所成的像与物关于平面镜对称,应该是“物近像近,物远像远,且像的大小不变”,故D错误,符合题意。

故选D。

二、填空题

1、12 虚 不变 8

【详解】

[1]因为平面镜成像时像距与物距相等,此时物距为6m,则在平面镜中的像距平面镜也为6m,所以像到他本人的距离为

6m+6m=12m

[2]平面镜所成的像是虚像。

[3]由平面镜成像的特点可知,他与平面镜的距离改变,但他在镜中的像的大小不变。

[4]人以1m/s的速度在垂直平面镜的方向上面镜时,2s后走的路程为

人到镜面、像到镜面的距离为

人和像的距离为

2、变化 变长 粗细不变

会

【详解】

[1]装满水的圆柱形玻璃瓶在左右方向上相当于一个凸透镜,刚开始铅笔靠近玻璃瓶放置时,处于玻璃瓶的一倍焦距以内,根据凸透镜成像规律可知,此时铅笔透过玻璃瓶成正立放大的虚像,因此铅笔的形状变化了。

[2][3][4]铅笔由靠近玻璃瓶的位置向远处慢慢移动时,根据凸透镜成虚像时“物远像远像变大”的规律可知,铅笔所成的虚像会越来越大,因此笔尖会越来越长;因为装水的玻璃杯在上下方向粗细相同,所以看到铅笔的粗细是不变的;当铅笔移动到玻璃瓶的一倍焦距以外时,由于此时成倒立放大的实像,因此铅笔尖的方向会突然发生变化。

3、9000 声音不能在真空中传播 3×108 3.84×105

【详解】

[1]因为使用声纳向海底垂直发射超声波,经12秒收到回波信号,所以声呐发射超声波传到海底的时间是6秒,则该处海水深是

s=vt=1500m/s×6s=9000m

[2]地月之间是太空,太空是真空,声音不能在真空中传播,故这种方法无法测量地月之间的距离。

[3][4]光在真空中传播的速度最大,是3×108m/s,若从地球向月球发一束光,大约1.28秒能传到月球,则地球与月亮的距离是

s1=v光t1=3×108m/s×1.28s=3.84×108m=3.84×105km

4、① 漫反射

【详解】

[1]①“海市蜃楼”是光的折射现象;②“镜花水月”是光的反射现象;③“一叶障目”是光的直线传播,因此是由于光的折射引起的现象是①。

[2]银幕表面是比较粗糙的,光在银幕上发生了漫反射,使各个位置的观众都能看到银幕上的画面。

5、绿 反射

【详解】

[1][2]光的三原色指的是红,绿,蓝三种色光;不透明物体的颜色由它反射的光的颜色决定,所以红色月季花看上去是红色,是由于反射了太阳光中的红色光。

三、计算题

1、 (1) 1.44×108km (2) 13.7年

【详解】

(1)光在真空中的传播速度约为,由公式可得太阳到地球的距离约为:

;

(2)飞机以1200km/h的平均速度不停航行,跑完这段路程需要:

,

一年365天,5000天≈13.7年;

答:(1)太阳到地球的距离大约为1.44×108km;

(2)飞机大约要经过13.7年才能跑完这段路程。

2、8 m.

【解析】

如图连接ED垂直于CD,ΔOHG与ΔGFE相似,则: ,

解得:

根据光的反射定律,ΔODE与ΔOCB相似,则: ,

解得:

则树为:

答案:8 m

点睛:重点是根据光的反射定律,得出三角形相似,然后再根据相似三角形的对应边成比例进行求解。

3、8.5m

【解析】

试题分析:如图所示,根据数学中相似三角形的相关知识,分别将两次人的身高、路灯距地面的高度、影子长、影子末端距路灯正下方的距离列出比例式,组成方程即可解出路灯的高度.

解:据题意,可得到以下示意图:

如图,人的身高CG=EH=1.7m,路灯高为AB,第一次影子长为CD=1.3m,第二次影子长为EF=1.8m,2s内人前进的距离CE=1m/s×2s=2m,根据题意得:

(1)△GCD∽△ABD,∴=,代入数据得:=;

(2)△HEF∽△ABF,∴=,代入数据得:=;

(1)(2)两式联立解得:BC=5.2m,AB=8.5m.

答:路灯距地面的高度是8.5m.

【点评】数学是学习物理的工具,较多的物理问题要用数学来解答,在平时的学习中,注意培养用数学知识解答物理问题的能力.

4、凸 焦距 烛焰、透镜、光屏的中心不在同一直线上 右

【详解】

(1)[1][2]她将一只透镜正对着太阳光,再把一张白纸放在它的另一侧,发现在白纸的中部出现了一个光斑,说明该透镜对光线有会聚作用,因此是凸透镜。最小、最亮的光斑即是光线会聚点,就是焦点,焦点到光心的距离称为焦距。

(2)[3]点燃蜡烛后,光屏上刚好呈现了烛焰清晰的像,但像并不完整,造成这种现象的原因可能是烛焰、透镜、光屏的中心不在同一直线上或实验前未将烛焰、透镜、光屏三者中心调整到同一高度或蜡烛太高等。

[4]由图乙可知,此时物距是10cm,像距为15cm,根据凸透镜成像规律,正确调整器材后,相当于像变大。因此,若不改变蜡烛和光屏的位置,将透镜适当向右移动,增加像距,可在光屏上看到清晰的像。

5、(1)1500m;(2)

【详解】

解:(1)信号传播到障碍物的时间为

由速度计算公式可得障碍物到探测船的距离为

(2)由速度计算公式可得激光信号传至障碍物所需要的时间为

答:(1)障碍物与探测船间的距离为1500m;

(2)激光信号传至障碍物所需要的时间为。

四、实验探究

1、10 同一高度 照相机 远离 完整 能 靠近 A

【详解】

(1)[1]平行光线经凸透镜折射后,其折射光线会聚于凸透镜的焦点。由图甲可知,凸透镜在0刻度线处,光屏在10.0cm刻度线处,此时一对平行光线经过凸透镜的折射正好会聚在光屏上,故该透镜的焦距是10.0cm。

(2)[2]探究凸透镜成像的实验时,依次放光源、凸透镜、光屏,三者在同一条直线上,三者的中心在同一高度,像才能呈在光屏的中央。

(3)[3]由图甲可知,实验用的凸透镜焦距为10cm;由图乙可知,像距为40cm,像距大于二倍焦距,即u>2f,此时光屏上成倒立、缩小的实像,利用这个原理可以制成照相机。

[4]凸透镜成像时,u>2f,成倒立、缩小的实像。当烛焰向凸透镜靠近时,即物距减小,为了在光屏上依旧得到清晰的像,像距要增大,则光屏应远离凸透镜。

(4)[5]物体由无数点组成,物体上任一点射向凸透镜有无数条光线,经凸透镜折射后,有无数条折射光线会聚成该点的像。当遮住凸透镜的一部分,还有另外的部分光线,经凸透镜折射会聚成像,像的大小不发生变化,像依旧完整,只是折射光线减少,会聚成的像会变暗。

[6]如将光源和光屏的位置对调,根据光路可逆原则,可知此时物距介于1倍焦距与2倍焦距之间,像距大于2倍焦距,所成的像是倒立、放大的实像,故对调后在光屏上能看到F光源的像。

(5)[7]近视眼镜是凹透镜,对光线由发散的作用,将近视眼镜放在透镜与光源之间,会延长光线会聚的距离,即像距。撤去近视眼镜,像距会减小,故光屏应向靠近透镜方向移动才能再次在光屏上找到清晰的像。

(6)[8]根据凸透镜成像规律可知,当物距大于二倍焦距,成倒立、缩小的实像,此时像距在一倍焦距和二倍焦距之间,即

f根据题意分析,此时的像距为20cm,即

2f>20cm

f>10cm

当物距在一倍焦距和二倍焦距之间,成倒立、放大的实像,此时像距大于二倍焦距,即

v>2f

根据题意分析,此时的像距为34cm,即

2f<34cm,f<17cm

故该透镜的焦距范围是

10cm故BC不符合题意,A符合题意。

故选A。

2、移动蜡烛B的位置,直至和蜡烛A的像完全重合 比较像和物的大小关系 判断平面镜成像是实像还是虚像 像和物到平面镜的距离相等,像和物体的连线与镜面垂直 不变 D

【详解】

(1)①[1][2]为了探究物像的大小和位置关系,接下来应该移动蜡烛B的位置,直至和蜡烛A的像完全重合,此时蜡烛B的位置即为蜡烛A的像的位置;该实验选择两个相同的蜡烛A和B,是采用了替代法,用蜡烛B来替代蜡烛A来和蜡烛A的像进行比较,比较像与物的大小关系。

②[3]实像可以成在光屏上,虚像不能成在光屏上,为了研究像的虚实问题,移去蜡烛B,在其位置上放置一块光屏,直接观察光屏上是否有蜡烛A的像,如能承接到,说明是实像,不能承接到,则是虚像。

③[4]由图乙可看出,每一次实验中,蜡烛的像和物体到镜面的距离都相等,分别为15cm、10cm、5cm,将像和物体的对应点连起来,发现连线与镜面垂直,所以可得出结论:像和物体到镜面的距离相等,像和物体的连线与镜面垂直。

④[5]玻璃板向左移动,蜡烛到玻璃板的距离不变,蜡烛A的像和蜡烛A位置关于玻璃板对称,所以蜡烛像的位置不变。

(2)[6]根据平面镜成像时,像和物体到镜面的距离相等可知,图中刻度尺和它的像之间的距离为玻璃板厚度的2倍。根据刻度尺上的刻度可以估计出,图中刻度尺和它的像之间的距离约为5mm,所以玻璃板的厚度约为2.5mm,故ABC不符合题意,D符合题意。

故选D。

考试时间:90分钟;命题人:物理教研组

考生注意:

1、本卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分100分,考试时间90分钟

2、答卷前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上

3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置,如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用涂改液、胶带纸、修正带,不按以上要求作答的答案无效。

第I卷(选择题 30分)

一、单选题(10小题,每小题3分,共计30分)

1、如图所示,一束光在玻璃砖和空气两种介质的界面上发生了反射和折射现象,由图可知( )

A.AD为法线 B.折射角为20°

C.EO为入射光线 D.AD的右侧为玻璃砖

2、下列图中,由于光的反射形成的是( )

A.手影游戏 B.看见不发光的物体

C.池水变“浅”了 D.激光引导掘进方向

3、如下图所示的四幅图中,表示近视眼成像情况和矫正后成像情况的图分别是( )

A.图乙和图丁 B.图乙和图丙 C.图甲和图丁 D.图甲和图丙

4、 “赏中华诗词、寻文化基因、品生活之美”,《中国诗词大会》深受观众的青睐。关于诗句中涉及到的物理知识,下列说法正确的是( )

A.“绿树阴浓夏日长”,树阴是光的反射形成的

B.“楼台倒影入池塘”,楼台倒影是光的折射形成的

C.“瀑水喷成虹”,彩虹是光的直线传播形成的

D.“潭清疑水浅”,水浅是光的折射形成的

5、在物理学的过程中,经常会用到一些科学研究方法。例如“控制变量法”、“等效替代法”、“转换法”、“类比法”、“模型法”、“比值定义法”等研究方法,下面主要用到“模型法”的是( )

A.速度的定义式的得出

B.探究平面镜成像的特点

C.探究真空不能传播声音

D.用带箭头的直线表示光线

6、在我国的“太空授课”中,女航天员王亚平制造了一个小水球(相当于凸透镜),我们通过水球看到了她的“倒影”,如图所示。下列说法正确的是( )

A.“倒影”是光的反射形成的

B.水球对光具有发散作用

C.“倒影”不能成在光屏上

D.若王亚平距水球距离变近,“倒影”会变大

7、小明在光具座上做“研究凸透镜成像”的实验,当光屏、透镜及烛焰的相对位置如图所示时,恰能在光屏上看到一个清晰的像。由此判断,成像特点( )

A.成倒立、放大的实像 B.成倒立、缩小的实像

C.成正立、放大的虚像 D.成倒立、等大的实像

8、下列属于光的直线传播的是( )

A.海市蜃楼 B.树荫下的光斑

C.水中倒影 D.勺子“弯折”

9、下列物体中不属于光源的是( )

A.萤火虫 B.点燃的蜡烛 C.点亮的电灯 D.月亮

10、在“探究平面镜成像特点”的实验中,下列说法不正确的是( )

A.最好在较暗的环境中进行实验

B.最好选用较薄的玻璃板进行实验

C.把光屏放在玻璃板后面像的位置,光屏上没有像出现

D.根据“物近像远”,物体靠近玻璃板时,所成的像远离玻璃板同时变大

第Ⅱ卷(非选择题 70分)

二、填空题(5小题,每小题2分,共计10分)

1、一个人站在竖直放置的平面镜前6m处,则像距离人______m远,平面镜中的像是______(选填“实像”或“虚像”);如果此人以1m/s的速度靠近镜面,像的大小______,则2s后,人和像的距离为______m。

2、如图所示,圆柱形玻璃瓶里装满水,把一支铅笔水平地放在靠近玻璃瓶的一侧,透过玻璃瓶可以看到铅笔的形状_______(填“不变”或“变化”);把铅笔由靠近玻璃瓶的位置向远处慢慢移动时,透过玻璃瓶会看到铅笔尖逐渐______(填“变长”或“变短”),同时会看到铅笔______(填“变粗”、“变细”或“粗细不变”),到某一位置以后,铅笔尖的方向______(填“会”或“不会”)改变。

3、科学考察工作者为了测海底某处的深度,使用声纳向海底垂直发射超声波,经12秒收到回波信号,则该处海水深_________米(声音在海水中的传播速度为1500m/s)。这种方法不能用来测量地球到月球之间的距离,是因为_________。光在真空中的传播速度是________米/秒,若从地球向月球发一束光,大约1.28秒能传到月球,则地球与月亮相距_______公里。

4、①“海市蜃楼”;②“镜花水月”;③“一叶障目”,这几种与光学相关的现象中,是由于光的折射引起的现象是________(填序号);电影院内各个位置的观众都能看到银幕上的画面,这是由于光在银幕上发生了________(选填“镜面反射”或“漫反射”)的缘故。

5、红、________、蓝是光的三原色。红色月季花看上去是红色,是由于________(选填“反射”、“折射”或“吸收”)了太阳光中的红色光。

三、计算题(5小题,每小题8分,共计40分)

1、太阳发出的光,要经过大约8min才能到达地球。请计算太阳到地球的距离大约多少km。如果一架飞机以1200km/h的平均速度不停航行,它大约要经过多少年才能跑完这段路程(保留1位小数)?

2、人立于河边看对岸的一棵树AB在水中的像,当人离开河岸后退超过6m就不能看到整个树的像.已知人高EF=1. 5 m,河两岸都高出水面1 m,河宽40 m,如图所示,求树高是多少.

3、某人身高1.7米,为了测试路灯的高度,他从路灯正下方沿平直公路以1米/秒的速度匀速走开,某时刻他的影子长为1.3米,再经过2秒钟,他的影子长为1.8米,路灯距地面的高度是多少?

4、小荣同学进行了系列光学实验:

(1)她将一只透镜正对着太阳光,再把一张白纸放在它的另一侧,发现在白纸的中部出现了一个光斑(如图甲),则该透镜为_______透镜。她上下移动透镜,直到白纸上的光斑最小、最亮,此时,透镜到白纸的距离可粗略记为该透镜的________;

(2)图乙为小荣同学组装的凸透镜成像实验装置。点燃蜡烛后,光屏上刚好呈现了烛焰清晰的像,但像并不完整,造成这种现象的原因可能是_______。正确调整器材后,若不改变蜡烛和光屏的位置,将透镜适当向_______(选填“左”或“右”)移动,即可再次在光屏上看到烛焰清晰的像。

5、声音在海水中的传播速度为1500m/s,为了开辟新航道,探测船的船底装有回声探测仪器,探测水下有无暗礁,如图所示(示意图仅供参考),探测船停在海面某处,发出的声波信号经2s被探测仪接收到。

(1)求障碍物到探测船的距离;

(2)如果改为发射激光信号,求信号传至障碍物所需要的时间。已知激光在海水中的速度的为2×108m/s。(不考虑激光在传输过程中的损耗)

四、实验探究(2小题,每小题10分,共计20分)

1、同学们利用如图所示器材探究“凸透镜成像规律”,操作如下:

(1)由于实验中凸透镜的焦距未知,故小艳同学先利用一束平行光测量凸透镜的焦距,如图甲所示,则该透镜的焦距是_______cm;

(2)实验时调节光源、凸透镜和光屏的中心大致在______上,其目的是使所成的像在光屏中央;

(3)图乙中光屏上出现了清晰的像,生活中利用这个成像特点制成了_______(选填“照相机”、“投影仪”或“放大镜”);当光源适当靠近透镜时,为使光屏上依旧出现清晰的像,光屏应适当_______(选填“靠近”或“远离”)透镜;

(4)观察光屏上像的特点时小畅不小心用手指遮挡住了透镜的上半部分,此时光屏上F光源的像______(选填“完整”或“不完整”);充满好奇心的小畅同学继续探索,让透镜位置保持不动,将光源和光屏的位置对调,对调后在光屏上_______(选填“能”或“不能”)看到F光源的像;

(5)小宇同学将自己的近视眼镜放在透镜与光源之间,通过来回调节光源和光屏的位置,在光屏上找到了一个清晰的像;若此时撤去近视眼镜,保持光源和透镜位置不变,则光屏应向________(选填“靠近”或“远离”)透镜方向移动才能再次在光屏上找到清晰的像;

(6)小静同学换另一个焦距未知的凸透镜进行实验,把蜡烛和光屏固定在光具座上,当移动透镜分别距离光屏20cm和34cm时均可在光屏上得到清晰的像,则该透镜的焦距范围是(______)

A.10cm

(1)如图甲所示,他们将白纸放在水平桌面上,再将茶色玻璃板垂直放在白纸上;

①在玻璃板前放一支点燃的蜡烛A,为了寻找像的位置,他们取来蜡烛B,放在玻璃板后。接下来的操作是:___________________,此时蜡烛B的位置就是蜡烛A的像的位置。实验中选择两支相同的蜡烛是为了___________;

②移去蜡烛B,在其位置上放置一块光屏,直接观察光屏上是否有蜡烛A的像。这样做的目的是___________;

③多次改变蜡烛A的位置,再正确找到A的像的位置,将每次物和像的位置记录在白纸上,连接物和对应的像点,测量结果如图乙所示,由此可以得到的结论是:___________________;

④实验中为了让左侧的同学也能够看清蜡烛A的像,小华只将玻璃板向左平移,则蜡烛A的像的位置___________(选填“向右移动”、“向左移动”或“不变”);

(2)完成上述实验后,小华将刻度尺垂直靠紧茶色玻璃板,观察到如图丙所示的现象,则该玻璃板的厚度约为___________。

A.2cm B.1cm C.5mm D.2.5mm

-参考答案-

一、单选题

1、D

【详解】

由图可知,∠AOG=60°,所以

∠GOF=∠EOF=30°

又因为光的反射定律,反射角等于入射角。由此推断BF为法线。AD为两种介质的界面。由图可知

∠BOC=70°>∠GOF

所以AD的右侧为玻璃砖,且∠BOC为折射角,那么GO为入射光线。综上可知,ABC不符合题意,D符合题意。

故选D。

2、B

【详解】

A.手影游戏是由于光的直线传播形成的,故A不符合题意;

B.能看见不发光的物体,是因为光在其表面发生了反射,故B符合题意;

C.池底的光线由水中斜射入空气时,在水面处发生折射,折射角大于入射角,折射光线进入人眼,人眼会逆着折射光线的方向看去,会觉得池底变浅了,这是光的折射现象,故C不符合题意;

D.用激光引导掘进方向,是光沿直线传播的应用,故D不符合题意。

故选B。

3、D

【详解】

近视眼成因:眼球晶状体的曲度过大,远处物体反射来的光线通过晶状体折射后形成的物像,就会落在视网膜的前方造成近视眼。近视矫正方法是需佩戴凹透镜。

甲图佩截凹透镜,使像成在视网膜上,是矫正近视眼的成像情况,符合题意;

乙图像成在视网膜的后面,是远视眼的成像特点,不符合题意;

丙图像成在视网膜的前面,是近视眼的成像特点,符合题意;

丁图佩截凸透镜,使像成在视网膜上,是矫正远视眼的成像情况,不符合题意。

综上所述,表示近视眼成像情况和矫正后成像情况的图分别是图甲和图丙。

故选D。

4、D

【详解】

A.树阴是树木的影子,由于光的直线传播,光射到不透明物体上,在不透明物体后面形成的影子,故A错误;

B.楼台的倒影属于平面镜成像,是光的反射形成的虚像,故B错误;

C.彩虹是天空中悬浮着很多小水滴,它们会像三棱镜一样,将阳光分散成七种色光而形成的,属于光的色散现象,故C错误;

D.水浅是由于水底的光斜射入空气中时发生折射,折射角大于入射角,人眼逆着射来的光线看去,看到的是池底变高了的虚像,属于光的折射现象,故D正确。

故选D。

5、D

【详解】

A.在物理学中,速度等于运动物体通过的路程与所用时间的比值,采用的是比值定义法。故A不符合题意;

B.探究平面镜成像实验中,利用玻璃板代替平面镜,能够确定成像的位置,采用的是等效替代法。故B不符合题意;

C.探究真空不能传声实验中,在实验的基础上得到真空不能传声的结论,采用的是科学推理法。故C不符合题意;

D.光线实际不存在。利用带箭头的直线描述光的传播特点,采用的是模型法。故D符合题意。

故选D。

6、D

【详解】

AB.王亚平前的水珠相当于凸透镜,凸透镜对光线有会聚作用,此时的“倒影”是通过凸透镜成的倒立的、缩小的实像,是光的折射的缘故,故AB错误;

C.“倒影”是凸透镜此时成的倒立、缩小的实像,实像能成在光屏上,故C错误;

D.若王亚平离水球越近,则根据凸透镜成像特点可知,物距变小,所以像距变大,像变大,故D正确。

故选D。

7、A

【详解】

由图示知,蜡烛与凸透镜的距离小于光屏与凸透镜的距离,即物距小于像距,所成的像是倒立放大的实像,故A符合题意,BCD不符合题意。

故选A。

8、B

【详解】

A.因为空气的密度不均匀,光线在传播时发生偏折形成海市蜃楼景象,所以海市蜃楼是由光的折射产生的,故A不符合题意;

B.大树上树叶与树叶之间有很多小的缝隙,太阳光从这些小缝隙中照射下来,由于光在同种均匀介质中沿直线传播,所以在地面上会形成太阳倒立的实像,像的形状和太阳一样,树荫下的光斑是小孔成像,属于光的直线传播,故B符合题意;

C.水中倒影属于平面镜成像,平面镜成像是由于光的反射形成的,故C不符合题意;

D.来自水中勺子的光线从水中射向空气中时要发生折射,人眼逆着折射光线看到的是勺子的虚像,勺子“弯折”,属于光的折射现象,故D不符合题意。

故选B。

9、D

【详解】

能够发光的物体叫光源。据此可知,萤火虫、点燃的蜡烛和点亮的电灯属于光源,而月亮本身不能发光,不属于光源,故ABC不符合题意,D符合题意。

故选D。

10、D

【详解】

A.在“探究平面镜成像特点”的实验中,在较暗的环境中人更容易看清出玻璃板上所成的像,若环境太亮,周围光线进入人眼太强了,人就看不清玻璃板所成的像,故A正确,不符合题意;

B.在此实验中要选用较薄的玻璃板,避免玻璃板的前后表面在另一侧各成一个像,难以确定像的位置,故B正确,不符合题意;

C.由于平面镜所成的是虚像,因此,把光屏放在玻璃板后面像的位置,光屏上没有像出现,故C正确,不符合题意;

D.平面镜所成的像与物关于平面镜对称,应该是“物近像近,物远像远,且像的大小不变”,故D错误,符合题意。

故选D。

二、填空题

1、12 虚 不变 8

【详解】

[1]因为平面镜成像时像距与物距相等,此时物距为6m,则在平面镜中的像距平面镜也为6m,所以像到他本人的距离为

6m+6m=12m

[2]平面镜所成的像是虚像。

[3]由平面镜成像的特点可知,他与平面镜的距离改变,但他在镜中的像的大小不变。

[4]人以1m/s的速度在垂直平面镜的方向上面镜时,2s后走的路程为

人到镜面、像到镜面的距离为

人和像的距离为

2、变化 变长 粗细不变

会

【详解】

[1]装满水的圆柱形玻璃瓶在左右方向上相当于一个凸透镜,刚开始铅笔靠近玻璃瓶放置时,处于玻璃瓶的一倍焦距以内,根据凸透镜成像规律可知,此时铅笔透过玻璃瓶成正立放大的虚像,因此铅笔的形状变化了。

[2][3][4]铅笔由靠近玻璃瓶的位置向远处慢慢移动时,根据凸透镜成虚像时“物远像远像变大”的规律可知,铅笔所成的虚像会越来越大,因此笔尖会越来越长;因为装水的玻璃杯在上下方向粗细相同,所以看到铅笔的粗细是不变的;当铅笔移动到玻璃瓶的一倍焦距以外时,由于此时成倒立放大的实像,因此铅笔尖的方向会突然发生变化。

3、9000 声音不能在真空中传播 3×108 3.84×105

【详解】

[1]因为使用声纳向海底垂直发射超声波,经12秒收到回波信号,所以声呐发射超声波传到海底的时间是6秒,则该处海水深是

s=vt=1500m/s×6s=9000m

[2]地月之间是太空,太空是真空,声音不能在真空中传播,故这种方法无法测量地月之间的距离。

[3][4]光在真空中传播的速度最大,是3×108m/s,若从地球向月球发一束光,大约1.28秒能传到月球,则地球与月亮的距离是

s1=v光t1=3×108m/s×1.28s=3.84×108m=3.84×105km

4、① 漫反射

【详解】

[1]①“海市蜃楼”是光的折射现象;②“镜花水月”是光的反射现象;③“一叶障目”是光的直线传播,因此是由于光的折射引起的现象是①。

[2]银幕表面是比较粗糙的,光在银幕上发生了漫反射,使各个位置的观众都能看到银幕上的画面。

5、绿 反射

【详解】

[1][2]光的三原色指的是红,绿,蓝三种色光;不透明物体的颜色由它反射的光的颜色决定,所以红色月季花看上去是红色,是由于反射了太阳光中的红色光。

三、计算题

1、 (1) 1.44×108km (2) 13.7年

【详解】

(1)光在真空中的传播速度约为,由公式可得太阳到地球的距离约为:

;

(2)飞机以1200km/h的平均速度不停航行,跑完这段路程需要:

,

一年365天,5000天≈13.7年;

答:(1)太阳到地球的距离大约为1.44×108km;

(2)飞机大约要经过13.7年才能跑完这段路程。

2、8 m.

【解析】

如图连接ED垂直于CD,ΔOHG与ΔGFE相似,则: ,

解得:

根据光的反射定律,ΔODE与ΔOCB相似,则: ,

解得:

则树为:

答案:8 m

点睛:重点是根据光的反射定律,得出三角形相似,然后再根据相似三角形的对应边成比例进行求解。

3、8.5m

【解析】

试题分析:如图所示,根据数学中相似三角形的相关知识,分别将两次人的身高、路灯距地面的高度、影子长、影子末端距路灯正下方的距离列出比例式,组成方程即可解出路灯的高度.

解:据题意,可得到以下示意图:

如图,人的身高CG=EH=1.7m,路灯高为AB,第一次影子长为CD=1.3m,第二次影子长为EF=1.8m,2s内人前进的距离CE=1m/s×2s=2m,根据题意得:

(1)△GCD∽△ABD,∴=,代入数据得:=;

(2)△HEF∽△ABF,∴=,代入数据得:=;

(1)(2)两式联立解得:BC=5.2m,AB=8.5m.

答:路灯距地面的高度是8.5m.

【点评】数学是学习物理的工具,较多的物理问题要用数学来解答,在平时的学习中,注意培养用数学知识解答物理问题的能力.

4、凸 焦距 烛焰、透镜、光屏的中心不在同一直线上 右

【详解】

(1)[1][2]她将一只透镜正对着太阳光,再把一张白纸放在它的另一侧,发现在白纸的中部出现了一个光斑,说明该透镜对光线有会聚作用,因此是凸透镜。最小、最亮的光斑即是光线会聚点,就是焦点,焦点到光心的距离称为焦距。

(2)[3]点燃蜡烛后,光屏上刚好呈现了烛焰清晰的像,但像并不完整,造成这种现象的原因可能是烛焰、透镜、光屏的中心不在同一直线上或实验前未将烛焰、透镜、光屏三者中心调整到同一高度或蜡烛太高等。

[4]由图乙可知,此时物距是10cm,像距为15cm,根据凸透镜成像规律,正确调整器材后,相当于像变大。因此,若不改变蜡烛和光屏的位置,将透镜适当向右移动,增加像距,可在光屏上看到清晰的像。

5、(1)1500m;(2)

【详解】

解:(1)信号传播到障碍物的时间为

由速度计算公式可得障碍物到探测船的距离为

(2)由速度计算公式可得激光信号传至障碍物所需要的时间为

答:(1)障碍物与探测船间的距离为1500m;

(2)激光信号传至障碍物所需要的时间为。

四、实验探究

1、10 同一高度 照相机 远离 完整 能 靠近 A

【详解】

(1)[1]平行光线经凸透镜折射后,其折射光线会聚于凸透镜的焦点。由图甲可知,凸透镜在0刻度线处,光屏在10.0cm刻度线处,此时一对平行光线经过凸透镜的折射正好会聚在光屏上,故该透镜的焦距是10.0cm。

(2)[2]探究凸透镜成像的实验时,依次放光源、凸透镜、光屏,三者在同一条直线上,三者的中心在同一高度,像才能呈在光屏的中央。

(3)[3]由图甲可知,实验用的凸透镜焦距为10cm;由图乙可知,像距为40cm,像距大于二倍焦距,即u>2f,此时光屏上成倒立、缩小的实像,利用这个原理可以制成照相机。

[4]凸透镜成像时,u>2f,成倒立、缩小的实像。当烛焰向凸透镜靠近时,即物距减小,为了在光屏上依旧得到清晰的像,像距要增大,则光屏应远离凸透镜。

(4)[5]物体由无数点组成,物体上任一点射向凸透镜有无数条光线,经凸透镜折射后,有无数条折射光线会聚成该点的像。当遮住凸透镜的一部分,还有另外的部分光线,经凸透镜折射会聚成像,像的大小不发生变化,像依旧完整,只是折射光线减少,会聚成的像会变暗。

[6]如将光源和光屏的位置对调,根据光路可逆原则,可知此时物距介于1倍焦距与2倍焦距之间,像距大于2倍焦距,所成的像是倒立、放大的实像,故对调后在光屏上能看到F光源的像。

(5)[7]近视眼镜是凹透镜,对光线由发散的作用,将近视眼镜放在透镜与光源之间,会延长光线会聚的距离,即像距。撤去近视眼镜,像距会减小,故光屏应向靠近透镜方向移动才能再次在光屏上找到清晰的像。

(6)[8]根据凸透镜成像规律可知,当物距大于二倍焦距,成倒立、缩小的实像,此时像距在一倍焦距和二倍焦距之间,即

f

2f>20cm

f>10cm

当物距在一倍焦距和二倍焦距之间,成倒立、放大的实像,此时像距大于二倍焦距,即

v>2f

根据题意分析,此时的像距为34cm,即

2f<34cm,f<17cm

故该透镜的焦距范围是

10cm

故选A。

2、移动蜡烛B的位置,直至和蜡烛A的像完全重合 比较像和物的大小关系 判断平面镜成像是实像还是虚像 像和物到平面镜的距离相等,像和物体的连线与镜面垂直 不变 D

【详解】

(1)①[1][2]为了探究物像的大小和位置关系,接下来应该移动蜡烛B的位置,直至和蜡烛A的像完全重合,此时蜡烛B的位置即为蜡烛A的像的位置;该实验选择两个相同的蜡烛A和B,是采用了替代法,用蜡烛B来替代蜡烛A来和蜡烛A的像进行比较,比较像与物的大小关系。

②[3]实像可以成在光屏上,虚像不能成在光屏上,为了研究像的虚实问题,移去蜡烛B,在其位置上放置一块光屏,直接观察光屏上是否有蜡烛A的像,如能承接到,说明是实像,不能承接到,则是虚像。

③[4]由图乙可看出,每一次实验中,蜡烛的像和物体到镜面的距离都相等,分别为15cm、10cm、5cm,将像和物体的对应点连起来,发现连线与镜面垂直,所以可得出结论:像和物体到镜面的距离相等,像和物体的连线与镜面垂直。

④[5]玻璃板向左移动,蜡烛到玻璃板的距离不变,蜡烛A的像和蜡烛A位置关于玻璃板对称,所以蜡烛像的位置不变。

(2)[6]根据平面镜成像时,像和物体到镜面的距离相等可知,图中刻度尺和它的像之间的距离为玻璃板厚度的2倍。根据刻度尺上的刻度可以估计出,图中刻度尺和它的像之间的距离约为5mm,所以玻璃板的厚度约为2.5mm,故ABC不符合题意,D符合题意。

故选D。

同课章节目录

- 第一章 打开物理世界的大门

- 第一节 走进神奇

- 第二节 探索之路

- 第三节 站在巨人的肩膀上

- 第二章 运动的世界

- 第一节 动与静

- 第二节 长度与时间的测量

- 第三节 快与慢

- 第四节 科学探究:速度的变化

- 第三章 声的世界

- 第一节 科学探究:声音的产生与传播

- 第二节 声音的特性

- 第三节 超声与次声

- 第四章 多彩的光

- 第一节 光的反射

- 第二节 平面镜成像

- 第三节 光的折射

- 第四节 光的色散

- 第五节 科学探究:凸透镜成像

- 第六节 神奇的眼睛

- 第五章 质量与密度

- 第一节 质量

- 第二节 学习使用天平和量筒

- 第三节 科学探究:物质的密度

- 第四节 密度知识的应用

- 第六章 熟悉而陌生的力

- 第一节 力

- 第二节 怎样描述力

- 第三节 弹力与弹簧测力计

- 第四节 来自地球的力

- 第五节 科学探究:摩擦力

- 第七章 力与运动

- 第一节 科学探究:牛顿第一定律

- 第二节 力的合成

- 第三节 力的平衡

- 第八章 压强

- 第一节 压力的作用效果

- 第二节 科学探究:液体的压强

- 第三节 空气的“力量”

- 第四节 流体压强与流速的关系

- 第九章 浮力

- 第一节 认识浮力

- 第二节 阿基米德原理

- 第三节 物体的浮与沉

- 第十章 机械与人

- 第一节 科学探究:杠杆的平衡条件

- 第二节 滑轮及其应用

- 第三节 做功了吗

- 第四节 做功的快慢

- 第五节 机械效率

- 第六节 合理利用机械能

- 第十一章 小粒子与大宇宙

- 第一节 走进微观

- 第二节 看不见的运动

- 第三节 探索宇宙