第12课 民族大团结 精品课件

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

新课导入:

中国抗疫速度

10天建成火神山医院、12天建成雷神山医院,“中国速度”让世界惊叹:以天为单位来安排工期,把施工节点细分到小时甚至分钟,实现了数百家分包单位、上千道工序、几万名建设者的无缝对接、高效协同,十天左右把占地面积7万平方米、建筑面积3.4万平方米、床位1000张的火神山医院和占地面积22万平方米、建筑面积7.99万平方米,床位1600张雷神山医院建成。“中国速度”的背后,是在党领导下,一个国家强大动员能力的生动体现,更是全国人民的大团结的结果。

结合你的生活经验,谈谈什么是民族大团结?

第四单元 民族团结与祖国统一

第12课 民族大团结

学习目标

1.知道我国多民族大家庭的特点和民族政策

2.了解民族区域自治制度的基本内容及意义

3.了解在民族区域自治制度下党和政府采取的促进各民族共同繁荣的措施和影响

4.通过民族区域自治制度,认识各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的重要意义。

民族团结是社会主义民族关系的基本特征和核心内容之一。既是各个朝代和国家稳定的根源,也是各个国家所追求的目标,是中国民族政策体系的重要组成部分。民族团结包括不同民族之间的团结,也包含着民族内部的团结。最后就是中华民族的团结,各党派之间的团结。

什么是民族团结?

一、民族区域自治制度

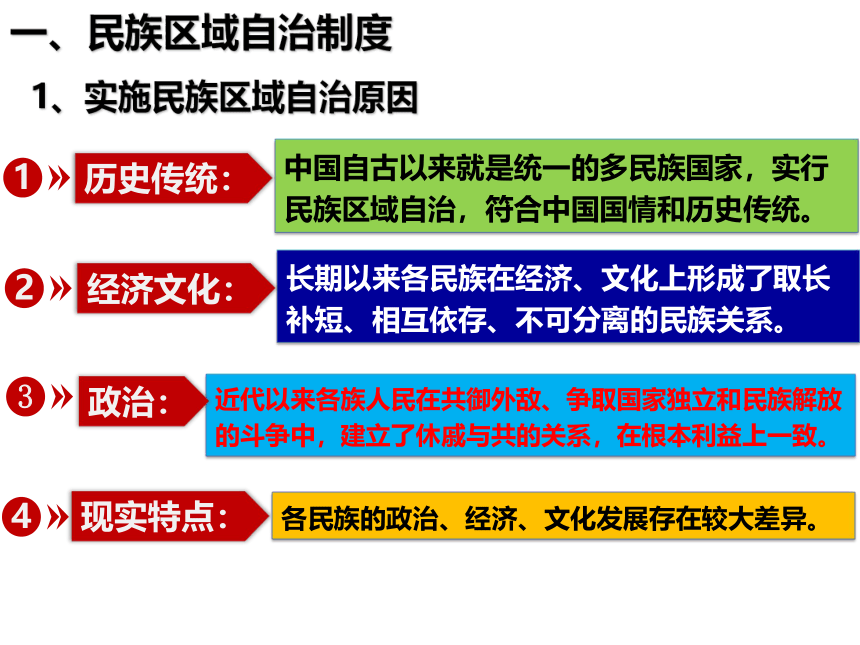

1、实施民族区域自治原因

近代以来各族人民在共御外敌、争取国家独立和民族解放的斗争中,建立了休戚与共的关系,在根本利益上一致。

中国自古以来就是统一的多民族国家,实行民族区域自治,符合中国国情和历史传统。

长期以来各民族在经济、文化上形成了取长补短、相互依存、不可分离的民族关系。

各民族的政治、经济、文化发展存在较大差异。

现实特点:

政治:

经济文化:

历史传统:

1

2

3

4

一、民族区域自治制度

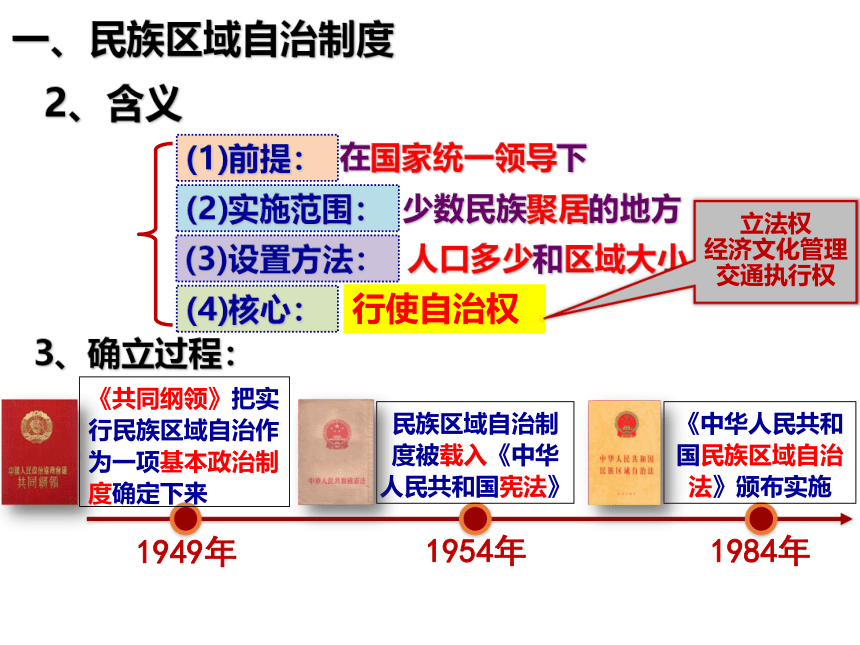

2、含义

(1)前提:

在国家统一领导下

(2)实施范围:

少数民族聚居的地方

(3)设置方法:

人口多少和区域大小

(4)核心:

行使自治权

立法权

经济文化管理

交通执行权

3、确立过程:

1949年

1954年

民族区域自治制度被载入《中华人民共和国宪法》

1984年

《中华人民共和国民族区域自治法》颁布实施

《共同纲领》把实行民族区域自治作为一项基本政治制度确定下来

一、民族区域自治制度

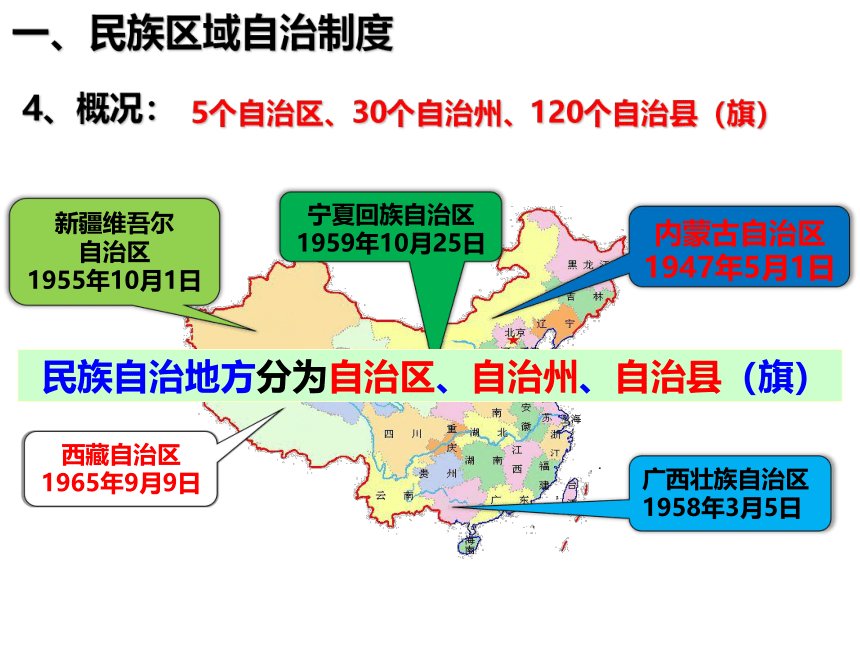

4、概况:

5个自治区、30个自治州、120个自治县(旗)

新疆维吾尔

自治区

1955年10月1日

宁夏回族自治区

1959年10月25日

内蒙古自治区

1947年5月1日

广西壮族自治区

1958年3月5日

西藏自治区

1965年9月9日

民族自治地方分为自治区、自治州、自治县(旗)

一、民族区域自治制度

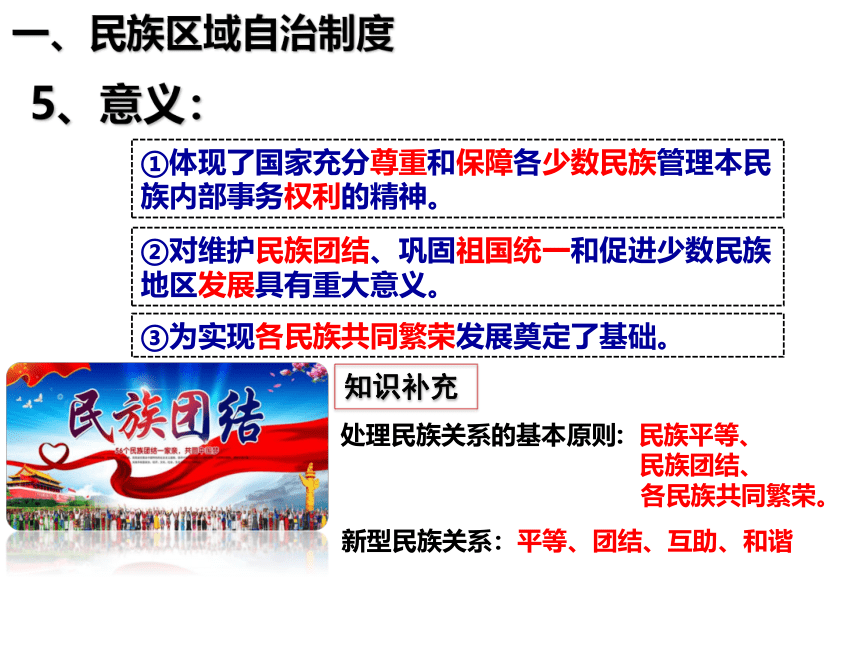

5、意义:

①体现了国家充分尊重和保障各少数民族管理本民族内部事务权利的精神。

②对维护民族团结、巩固祖国统一和促进少数民族地区发展具有重大意义。

③为实现各民族共同繁荣发展奠定了基础。

知识补充

处理民族关系的基本原则: 民族平等、

民族团结、

各民族共同繁荣。

新型民族关系:平等、团结、互助、和谐

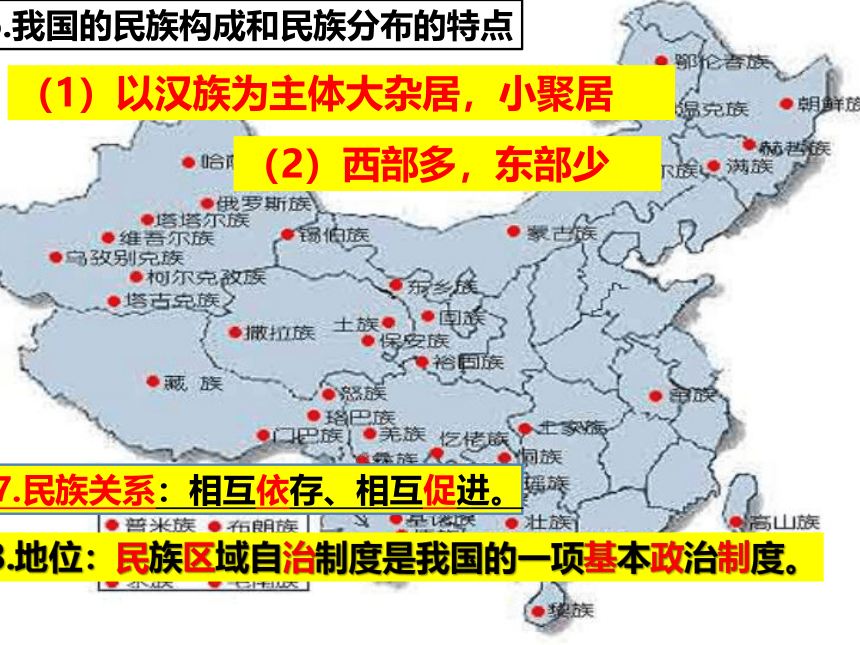

(2)西部多,东部少

(1)以汉族为主体大杂居,小聚居

6.我国的民族构成和民族分布的特点

7.民族关系:相互依存、相互促进。

8.地位:民族区域自治制度是我国的一项基本政治制度。

原因:新中国成立前,由于历史和地理的原因,我国各民族发展很不平衡,很多少数民族的生产力水平十分落后。

政策:实施民族平等、民族团结 发展的政策。

制度:建立民族区域自治制度;

目的:使各民族共同繁荣

二、共同繁荣发展

1.背景:

封建地主经济占统治地位

处于封建农奴制

处于奴隶制

保留原始公社制度残余

有30多个民族,当时有3000多万人口;

约400万人口

100万人口

当时有60万人口

新中国成立时,少数民族有四种不同的社会经济形态。

(1)政治上:民主改革和社会主义改造

新中国成立后,党和政府在少数民族地区因地制宜,进行一系列民主改革和社会主义改造,废除了剥削和压迫,迈进了社会主义社会。

2、为实现共同繁荣的举措

(2)经济上:优惠政策,全方位扶持

采取优惠措施,派出大批人员,通过技术、资金、物资等多种方式,加强少数民族地区的经济建设,促进各民族共同繁荣发展。各民族发挥自身优势,发展经济。少数民族地区经济成为我国国民经济的重要组成部分,少数民族人民生活水平日益提高。

线路最长的高原铁路:

全线总里程达1142公里。

穿越冻土里程最长:

穿越连续冻土里程达550公里。

创高原铁路最高时速:

冻土地段时速将达到100公里。

最高的高原冻土隧道:

风火山隧道海拔5010米

海拔最高的火车站:

唐古拉车站海拔达5068米

最长的高原冻土铁路桥:

青藏铁路第一长桥达11.7公里。

最长的高原冻土隧道:

昆仑山隧道全长1686米。

青藏铁路世界之

最

(3)文化上:保护与发展

①帮少数民族创制了文字,尊重各民族的宗教信仰和风俗习惯

②保护少数民族的历史文化遗产

③开展少数民族古籍文献的搜集、整理和出版工作

经济文化方针:因地制宜、放宽政策、搞活经济。

20世纪末,中央决定进行西部大开发,为少数民族地区的加快发展创造了巨大了历史机遇。西部大开发战略覆盖了5个民族自治区、27个民族自治州和83个民族自治县,还有3个民族自治州参照享受西部大开发优惠政策。

西部大开发包括西气东输、西电东送、水利枢纽、青藏铁路、交通干线等重大项目。

4.发展战略——西部大开发和兴边富民行动

目的:为了加快少数民族地区的发展,缩小东西部地区之间的贫富差距,扩大内需。

西部大开发三大标志性工程

西气东输

青藏铁路

西电东送

2006年,青藏铁路全线通车,大大加强了祖国内地与边疆地区的联系,促进了青海、西藏地区的经济社会发展

青藏铁路

(吉祥的天路)

作用:大大加强了祖国内地与边疆地区的联系,促进了青海、西藏地区的经济社会发展。

各民族共同发展

1.国家帮助(人力、财力、物力)

2.因民族制宜

3.因地区制宜

措施:

我们生活在偏远山区,经济落后。快想想办法让我们也富

裕起来?

新中国成立后少数民族地区发展取得巨大成就的原因?

(1)中国共产党的正确领导,为各民族共同繁荣发展指明了方向。

(2)民族区域自治制度,为实现各民族共同繁荣发展奠定了基础。

(3)各民族团结奋斗,是实现各民族共同繁荣发展的直接原因。

作为当代青少年,你应该为维护民族团结做些什么呢?

1、做到“三个尊重”,即尊重各民族的宗教信仰、尊重各民族的风俗习惯、尊重各民族的语言文字。

2、要坚决反对一切危害各民族大团结的言行。

合作探究

我国56个民族都是中华民族大家庭的平等一员,共同构成了你中有我、我中有你、谁也离不开谁的中华民族命运共同体。

——习近平

民族团结

民族区域自治制度

背景

含义、地位

意义

共同繁

荣发展

1.在少数民族地区进行民主改革和社会主义改造

2.采取优惠政策,加强少数民族地区的经济建设

3.重视少数民族文化的保护与发展

4.进行西部大开发

提出和确立

实施

民族大团结

本课小结

1.《中华人民共和国宪法》规定:“各少数民族聚居的地方实行区城自治,设立自治机关,行使自治权。各民族自治地方都是中华人民共和国不可分离的部分。”我国建立的第一个省级少数民族自治区是( )

A.内蒙古自治区 B.广西壮族自治区

C.宁夏回族自治区 D.西藏自治区

2.新中国是由56个民族组成的统一的多民族国家,在长期的历史发展中,逐渐形成了以汉族为主体的各民族大杂居、小聚居的格局。针对这种现状,我国实行

A.联邦共和国制 B.民族区域自治制度

C.“一国两制” D.独立国家联合体

A

B

课后演练

3.“各民族要相互了解、相互尊重、相互包容、相互欣赏、相互学习、相互帮助,像石榴籽那样紧紧抱在一起”为铸牢中华民族共同体意识,我国实行了( )

A.人民代表大会制度 B.民族区域自治制度

C.家庭联产承包责任制 D.“一国两制”

4.作为青藏线上重要的交通枢纽,西宁火车站的变迁见证了西宁的巨大发展。从绿皮火车到青藏铁路全线通车,再到高铁的方便快捷,西宁人出行条件不断改善的主要原因是

A.三大改造 B.一五计划 C.一国两制 D.改革开放

B

D

新课导入:

中国抗疫速度

10天建成火神山医院、12天建成雷神山医院,“中国速度”让世界惊叹:以天为单位来安排工期,把施工节点细分到小时甚至分钟,实现了数百家分包单位、上千道工序、几万名建设者的无缝对接、高效协同,十天左右把占地面积7万平方米、建筑面积3.4万平方米、床位1000张的火神山医院和占地面积22万平方米、建筑面积7.99万平方米,床位1600张雷神山医院建成。“中国速度”的背后,是在党领导下,一个国家强大动员能力的生动体现,更是全国人民的大团结的结果。

结合你的生活经验,谈谈什么是民族大团结?

第四单元 民族团结与祖国统一

第12课 民族大团结

学习目标

1.知道我国多民族大家庭的特点和民族政策

2.了解民族区域自治制度的基本内容及意义

3.了解在民族区域自治制度下党和政府采取的促进各民族共同繁荣的措施和影响

4.通过民族区域自治制度,认识各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的重要意义。

民族团结是社会主义民族关系的基本特征和核心内容之一。既是各个朝代和国家稳定的根源,也是各个国家所追求的目标,是中国民族政策体系的重要组成部分。民族团结包括不同民族之间的团结,也包含着民族内部的团结。最后就是中华民族的团结,各党派之间的团结。

什么是民族团结?

一、民族区域自治制度

1、实施民族区域自治原因

近代以来各族人民在共御外敌、争取国家独立和民族解放的斗争中,建立了休戚与共的关系,在根本利益上一致。

中国自古以来就是统一的多民族国家,实行民族区域自治,符合中国国情和历史传统。

长期以来各民族在经济、文化上形成了取长补短、相互依存、不可分离的民族关系。

各民族的政治、经济、文化发展存在较大差异。

现实特点:

政治:

经济文化:

历史传统:

1

2

3

4

一、民族区域自治制度

2、含义

(1)前提:

在国家统一领导下

(2)实施范围:

少数民族聚居的地方

(3)设置方法:

人口多少和区域大小

(4)核心:

行使自治权

立法权

经济文化管理

交通执行权

3、确立过程:

1949年

1954年

民族区域自治制度被载入《中华人民共和国宪法》

1984年

《中华人民共和国民族区域自治法》颁布实施

《共同纲领》把实行民族区域自治作为一项基本政治制度确定下来

一、民族区域自治制度

4、概况:

5个自治区、30个自治州、120个自治县(旗)

新疆维吾尔

自治区

1955年10月1日

宁夏回族自治区

1959年10月25日

内蒙古自治区

1947年5月1日

广西壮族自治区

1958年3月5日

西藏自治区

1965年9月9日

民族自治地方分为自治区、自治州、自治县(旗)

一、民族区域自治制度

5、意义:

①体现了国家充分尊重和保障各少数民族管理本民族内部事务权利的精神。

②对维护民族团结、巩固祖国统一和促进少数民族地区发展具有重大意义。

③为实现各民族共同繁荣发展奠定了基础。

知识补充

处理民族关系的基本原则: 民族平等、

民族团结、

各民族共同繁荣。

新型民族关系:平等、团结、互助、和谐

(2)西部多,东部少

(1)以汉族为主体大杂居,小聚居

6.我国的民族构成和民族分布的特点

7.民族关系:相互依存、相互促进。

8.地位:民族区域自治制度是我国的一项基本政治制度。

原因:新中国成立前,由于历史和地理的原因,我国各民族发展很不平衡,很多少数民族的生产力水平十分落后。

政策:实施民族平等、民族团结 发展的政策。

制度:建立民族区域自治制度;

目的:使各民族共同繁荣

二、共同繁荣发展

1.背景:

封建地主经济占统治地位

处于封建农奴制

处于奴隶制

保留原始公社制度残余

有30多个民族,当时有3000多万人口;

约400万人口

100万人口

当时有60万人口

新中国成立时,少数民族有四种不同的社会经济形态。

(1)政治上:民主改革和社会主义改造

新中国成立后,党和政府在少数民族地区因地制宜,进行一系列民主改革和社会主义改造,废除了剥削和压迫,迈进了社会主义社会。

2、为实现共同繁荣的举措

(2)经济上:优惠政策,全方位扶持

采取优惠措施,派出大批人员,通过技术、资金、物资等多种方式,加强少数民族地区的经济建设,促进各民族共同繁荣发展。各民族发挥自身优势,发展经济。少数民族地区经济成为我国国民经济的重要组成部分,少数民族人民生活水平日益提高。

线路最长的高原铁路:

全线总里程达1142公里。

穿越冻土里程最长:

穿越连续冻土里程达550公里。

创高原铁路最高时速:

冻土地段时速将达到100公里。

最高的高原冻土隧道:

风火山隧道海拔5010米

海拔最高的火车站:

唐古拉车站海拔达5068米

最长的高原冻土铁路桥:

青藏铁路第一长桥达11.7公里。

最长的高原冻土隧道:

昆仑山隧道全长1686米。

青藏铁路世界之

最

(3)文化上:保护与发展

①帮少数民族创制了文字,尊重各民族的宗教信仰和风俗习惯

②保护少数民族的历史文化遗产

③开展少数民族古籍文献的搜集、整理和出版工作

经济文化方针:因地制宜、放宽政策、搞活经济。

20世纪末,中央决定进行西部大开发,为少数民族地区的加快发展创造了巨大了历史机遇。西部大开发战略覆盖了5个民族自治区、27个民族自治州和83个民族自治县,还有3个民族自治州参照享受西部大开发优惠政策。

西部大开发包括西气东输、西电东送、水利枢纽、青藏铁路、交通干线等重大项目。

4.发展战略——西部大开发和兴边富民行动

目的:为了加快少数民族地区的发展,缩小东西部地区之间的贫富差距,扩大内需。

西部大开发三大标志性工程

西气东输

青藏铁路

西电东送

2006年,青藏铁路全线通车,大大加强了祖国内地与边疆地区的联系,促进了青海、西藏地区的经济社会发展

青藏铁路

(吉祥的天路)

作用:大大加强了祖国内地与边疆地区的联系,促进了青海、西藏地区的经济社会发展。

各民族共同发展

1.国家帮助(人力、财力、物力)

2.因民族制宜

3.因地区制宜

措施:

我们生活在偏远山区,经济落后。快想想办法让我们也富

裕起来?

新中国成立后少数民族地区发展取得巨大成就的原因?

(1)中国共产党的正确领导,为各民族共同繁荣发展指明了方向。

(2)民族区域自治制度,为实现各民族共同繁荣发展奠定了基础。

(3)各民族团结奋斗,是实现各民族共同繁荣发展的直接原因。

作为当代青少年,你应该为维护民族团结做些什么呢?

1、做到“三个尊重”,即尊重各民族的宗教信仰、尊重各民族的风俗习惯、尊重各民族的语言文字。

2、要坚决反对一切危害各民族大团结的言行。

合作探究

我国56个民族都是中华民族大家庭的平等一员,共同构成了你中有我、我中有你、谁也离不开谁的中华民族命运共同体。

——习近平

民族团结

民族区域自治制度

背景

含义、地位

意义

共同繁

荣发展

1.在少数民族地区进行民主改革和社会主义改造

2.采取优惠政策,加强少数民族地区的经济建设

3.重视少数民族文化的保护与发展

4.进行西部大开发

提出和确立

实施

民族大团结

本课小结

1.《中华人民共和国宪法》规定:“各少数民族聚居的地方实行区城自治,设立自治机关,行使自治权。各民族自治地方都是中华人民共和国不可分离的部分。”我国建立的第一个省级少数民族自治区是( )

A.内蒙古自治区 B.广西壮族自治区

C.宁夏回族自治区 D.西藏自治区

2.新中国是由56个民族组成的统一的多民族国家,在长期的历史发展中,逐渐形成了以汉族为主体的各民族大杂居、小聚居的格局。针对这种现状,我国实行

A.联邦共和国制 B.民族区域自治制度

C.“一国两制” D.独立国家联合体

A

B

课后演练

3.“各民族要相互了解、相互尊重、相互包容、相互欣赏、相互学习、相互帮助,像石榴籽那样紧紧抱在一起”为铸牢中华民族共同体意识,我国实行了( )

A.人民代表大会制度 B.民族区域自治制度

C.家庭联产承包责任制 D.“一国两制”

4.作为青藏线上重要的交通枢纽,西宁火车站的变迁见证了西宁的巨大发展。从绿皮火车到青藏铁路全线通车,再到高铁的方便快捷,西宁人出行条件不断改善的主要原因是

A.三大改造 B.一五计划 C.一国两制 D.改革开放

B

D

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化