内蒙古包头三十三中2012-2013学年高一上学期第二次期中考试语文试题

文档属性

| 名称 | 内蒙古包头三十三中2012-2013学年高一上学期第二次期中考试语文试题 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 28.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2013-02-01 18:48:24 | ||

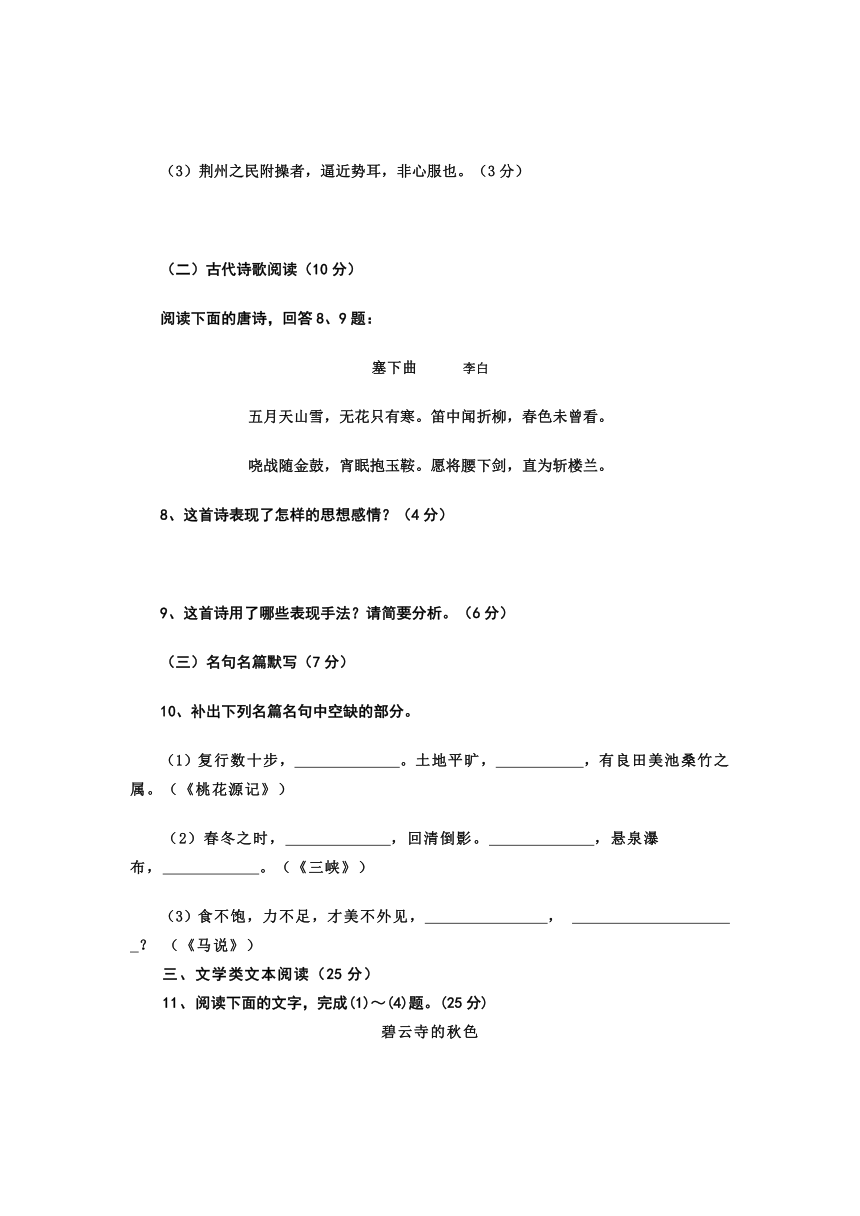

图片预览

文档简介

包头33中2012——2013学年度第一学期期中II考试

高一年级语文试卷

命题:曹权 审题:教科室 2012、11、14

【注意:所有试题的答案都写在专用的答题纸上,否则不予评分。】

第I卷 阅读理解(70分)

一、阅读下面这篇文章,回答1——3题。(每题3分,共9分)

越窑的鼎盛

商周时期,以黄河流域为中心的河南、河北、山西和以长江流域为中心的江苏、江西、湖南、湖北和浙江等地区都出现了原始瓷。但到东汉时期,浙江上虞地区的原始瓷最终发展成真正的瓷器,这就是越窑早期的青瓷。三国两晋是越窑的大发展时期,这一时期的越窑产品与此前相比,烧制技术已经成熟,胎釉结合更加紧密,釉质也明显提高。至唐时,慈溪上林湖地区成为越窑的另一生产中心,越窑在这时进入兴盛时期。“陶至唐而盛,时有窑名?”越窑一名也正式出现于此时?到北宋初期,越窑烧制达到鼎盛,窑业规模巨大,产品质量精美?北宋中期,越窑逐渐衰落,南宋时停烧?

为了提高每次烧窑的产量,越窑在早期采用了明火叠烧和坯件对口合烧的方式?唐代晚期,匣钵开始在烧瓷中应用?瓷器在匣钵中装烧,避免了过去采用明火叠烧落砂、窑渣及烟灰对瓷器造成的不良影响,使瓷器釉面光洁无斑,质量大为提高?唐代虽然采用了匣钵技术,但更多的却是匣钵多件罩烧,只有少数产品采用匣钵单件罩烧?五代末北宋初,匣钵单件罩烧成为主要烧造方法?这种方法与匣钵多件罩烧相比无疑又是一种进步?上林湖寺龙口窑址发掘之后,人们发现了这种匣钵烧造技术的原理:装烧时,由于匣钵接口处涂了一圈釉,匣钵内的空气可以通过接口处透出;冷却之后,由于釉层的凝结,外面的空气不能进入匣钵之内,从而保证了匣钵内的还原气氛,使得烧制出来的瓷器釉色青翠莹润?有人认为,这种技术是“秘色瓷”“神秘”的真正原因?

细划花装饰流行也是越窑鼎盛的重要标志?早期的越窑青瓷多光素无纹,常以莹润的釉色和优雅的造型赢得市场的青睐?但到五代末北宋初,以上林湖为中心的越窑细划花装饰开始流行?这些细划花装饰线条流畅,纹饰简洁,釉色莹润无瑕,特别是多在碗盘等瓷器内底流行对蝶、鹦鹉、龙和双凤等纹饰?到北宋中期,刻划花装饰流行,虽然沿用细划花装饰,但是工艺远不及细划花精致完美,纹饰题材也大为减少?由于匣钵单件罩烧成本过高,这一时期采用了匣钵叠烧技术,产品质量与北宋早期的产品相比明显逊色?

在慈溪上林湖寺龙口窑址中的窑具和瓷器上曾发现大量的铭文字款?如表姓名的“元记”“王记”,表纪年的“太平”“辛酉”等,其中表姓氏的经统计多属唐五代时期,这可能与唐代的“物勒工名”制度有关?唐末五代时期,出现了单字、两字和多字的字款铭文,文字内容不加限制?但是北宋早期,细划花纹饰流行,窑场主采用了匣钵单件罩烧技术?为了作为标记使用的字款必然受到约束,字款多被限制在瓷器器底之上,字数也被限制为单字,内容上往往只选一些吉语或与窑业相关的笔划较少的文字?受到规范之后的单字款铭文大量出现在瓷器上,也反映了窑场规模的巨大和窑业的兴盛?据统计主要有“大”“上”“永”“辛”“天”“吉”“千”“供”“子”“内”“丁”“已”“乙”等十三个字款?

1、下列关于越窑的解说,不正确的一项是( )

A、越窑虽烧造近千年,但其鼎盛时期可谓昙花一现,虽维持时间并不长,但也能从遗存中找到鼎盛的标志?

B、越窑从东汉起到北宋中期,经历了早期、大发展时期、兴盛时期、鼎盛时期和衰落时期?

C、越窑虽然经历了多个不同时期,但正式有名称的时期是在兴盛时期的唐朝?

D、在越窑发展的历史进程中,其烧造技术不断提高,烧造出来的瓷器的质量也不断提高?

2、下列各项中,不属于“越窑的鼎盛”标志的一项是 ( )

A、匣钵单件罩烧出来的瓷器釉色青翠莹润,线条纹饰简洁流畅,题材多样?

B、采用匣钵叠烧技术,一方面降低了单件罩烧成本,另一方面也提高了产量?

C、五代末北宋初,以上林湖为中心的越窑细划花装饰流行起来,如对蝶、鹦鹉、龙和双凤等纹饰?

D、在上林湖地区发现了大量的单字款铭文,而且这些铭文多出现于细划花纹饰瓷器之上?

3、下列说法,符合文意的一项是

A、为了提高每次烧窑的产量,唐代晚期首次采用了匣钵多件罩烧方法?

B、五代末北宋初烧制出来的瓷器釉色青翠莹润,得益于匣钵内的还原气氛?

C、三国两晋时期的越窑青瓷多光素无纹,仅凭莹润的釉色和优雅的造型优势来占领市场?

D、北宋早期使用的十三个字款,反映的是窑场规模的巨大和窑业的兴盛,完全避开了姓氏?

二、古代诗文阅读(36分)

(一)文言文阅读(19分)

阅读下面的文言文,完成4——7题。

曹操自江陵将顺江东下。诸葛亮谓刘备曰:“事急矣,请奉命求救于孙将军。”遂与鲁肃俱诣孙权。亮见权于柴桑,说权曰:“海内大乱,将军起兵江东,刘豫州收众汉南,与曹操共争天下。今操芟夷大难,略已平矣,遂破荆州,威震四海。英雄无用武之地,故豫州遁逃至此,愿将军量力而处之。若能以吴、越之众与中国抗衡,不如早与之绝;若不能,何不按兵束甲,北面而事之!今将军外托服从之名,而内怀犹豫之计,事急而不断,祸至无日矣。”权曰:“苟如君言,刘豫州何不遂事之乎!”亮曰:“田横,齐之壮士耳,犹守义不辱;况刘豫州王室之冑,英才盖世,众士慕仰,若水之归海!若事之不济,此乃天也,安能复为之下乎!”权勃然曰:“吾不能举全吴之地,十万之众,受制于人。吾计决矣!非刘豫州莫可以当曹操者;然豫州新败之后,安能抗此难乎!”亮曰:“豫州军虽败于长板,今战士还者及关羽水军精甲万人,刘琦合江夏战士亦不下万人。曹操之众,远来疲敝,闻追豫州,轻骑一日一夜行三百余里,此所谓‘强弩之末势不能穿鲁缟’者也。故兵法忌之,曰‘必蹶上将军’。且北方之人,不习水战;又,荆州之民附操者,逼近势耳,非心服也。今将军诚能命猛将统兵数万,与豫州协规同力,破操军必矣。操军破,必北还;如此,则荆、吴之势强,鼎足之形成矣。成败之机,在于今日!”权大悦,与其群下谋之。(选自《赤壁之战》)

4、下面各句中加点词语的意思与现代汉语相同的一项是(3分)

A、若能以吴越之众与中国抗衡 B、北面而事之

C、将军外托服从之名 D、事急而不断

5、下列句子编为四组,全都能够作为曹操必败的根据的一组是(3分)

①英雄无用武之地 ②战士还者及关羽水军精甲万人,刘琦合江夏战士亦不下万人

③强弩之末势不能穿鲁缟 ④北方之人,不习水战

⑤荆州之民附操者,逼近势耳,非心服也。 ⑥荆、吴之势强

A、①②③ B、①②⑤ C、②④⑤ D、③⑤⑥

6、对本段内容解说不正确的一项是(3分)

A、这段文字描述了诸葛亮说服孙权的过程。

B、这段文字透露出当时刘备的处境非常不好。

C、通过这段文字可以看出,孙权极不情愿与刘备合作。

D、通过这段文字可以看出,当时曹操的军队已经占据了有利形势。

7、把文中划线的句子翻译成现代汉语(10分)

(1)遂与鲁肃俱诣孙权。(3分)

(2)若事之不济,此乃天也,安能复为之下乎!(4分)

(3)荆州之民附操者,逼近势耳,非心服也。(3分)

(二)古代诗歌阅读(10分)

阅读下面的唐诗,回答8、9题:

塞下曲 李白

五月天山雪,无花只有寒。笛中闻折柳,春色未曾看。

哓战随金鼓,宵眠抱玉鞍。愿将腰下剑,直为斩楼兰。

这首诗表现了怎样的思想感情?(4分)

9、这首诗用了哪些表现手法?请简要分析。(6分)

(三)名句名篇默写(7分)

10、补出下列名篇名句中空缺的部分。

(1)复行数十步, 。土地平旷, ,有良田美池桑竹之属。(《桃花源记》)

(2)春冬之时, ,回清倒影。 ,悬泉瀑布, 。(《三峡》)

(3)食不饱,力不足,才美不外见, , ? (《马说》)

三、文学类文本阅读(25分)

11、阅读下面的文字,完成(1)~(4)题。(25分)

碧云寺的秋色

北京西山碧云寺是一个大寺院,又是一个大林子。在那些大小不等的院子里,都有树木或花草。那些树木,种类繁多,其中不少还是活上了几百岁的参天老干。寺的附近,那些高地和山岭上,树木也相当繁密。

我是中秋节那天搬到寺里来的,在那些繁茂的树丛中,还很少看到黄色的或红色的叶子。

半个月过去了。寺里有些树木渐渐开始在变换着颜色。石塔前的柿子树,院子里那些攀着石桥和假山的爬山虎,好像先得秋意似的,叶子慢慢地黄的黄、赤的赤了。可是,绿色的统治基本上还没有动摇。近日,情景突变。黄的、红的、赤的颜色触目都是。它来得是那么神速,将我那模糊的季节感惊醒了。

不论这里那里的爬山虎,都急速地换上新装。它们大都由绿变黄,变红,变丹,变赤……我们要找出整片的绿叶已经不很容易了。罗汉堂前院子里靠北墙有株缠绕着大槐树的爬山虎,平日,我们没有注意到它跟槐树叶子的差别。几天来,可大不同了。槐树有一些叶子渐渐变黄,可全树还是绿沉沉的。而爬山虎的无数叶子,却由绿变黄,变赤,在树干上、树枝上鲜明地显出自己的艳丽。特别是在阳光的照射下,那些深红的、浅红的、金黄的、柑黄的叶子都闪着亮光,把大槐树反衬得美丽可爱了。

释迦牟尼佛殿前的两株梧桐,弥勒佛殿前的那些高耸的白果树,泉水院石桥边的那株黑枣树……它们全都披上黄袍了。中山纪念堂一株娑罗树的大部分叶子镶了黄边,堂阶下那株沿着老柏上升到高处的凌霄花树的叶子也大都变成咖啡色的了。

自然,那些高耸的老柏和松树还是比较保守的,尽管有很少的叶子已经变成了刀锈色,可是,它们身上那件墨绿袍子是不肯轻易褪下的。槐树的叶子,也改变得不踊跃。但是,不管怎样,现在,碧云寺的景色却成为多彩的了。多彩的秋林有它自己特别的情调和风格。夏日花园的美不能代替它,也不能概括它。

古代的诗人,多喜欢把秋天看作悲伤的季节。过去许多“悲秋”的诗篇或诗句,多半是提到“草木黄落”的景象的。其实,引起人们的伤感,并不一定是秋天固有的特性。从许多方面看,它倒是一个叫人感到愉快的时辰。所谓“春秋佳日”,决不是没有根据的一句赞语。

在夏天,草木的叶子绿油油的,这固然象征着生长、繁荣。但是,它到底不免单调些。到了秋天,尤其是到深秋,许多树木的叶子变色了,柿红的、朱红的、金黄的、古铜色的、赭色的,还有那半黄半绿或半黄半赤的……五颜十色,把山野打扮得像个盛装的姑娘。加以这时节天色是澄明的,气候是清爽的。你想想,这丰富的秋色将唤起人们怎样一种欢快的感情啊!

我们晓得古代诗人所以对秋风感喟,见黄叶伤情,是有一定的社会生活的原因的。诗人们或因为同情人民的苦难,或因为伤悼个人遭逢的不幸……那种悲哀的心情,往往容易由某些自然现象的感触而发泄出来。即便如此,也并不是所有的诗人面对那些变了色的叶子都唉声叹气。“停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花”,明白地颂扬红叶的生机与美丽;“扁舟一棹归何处?家在江南黄叶村”,诗人对于江南秋色分明艳羡不已。此外,如像“红树青山好放船”、“半江红树卖鲈鱼”……这些美丽的诗句也都远离“满山红叶,尽是离人眼中血”那种饱含着哀伤的情调。大家知道,“现在”跟“过去”是对立的;但是,在历史的长河中,它们又有着一脉相联的源流。因此,即使是生活在旧时代里的诗人,对于某些事物也可以具有一定的正常感情。我们没有权力判定,过去一切诗人对于红叶和黄叶的美,都必然是色盲的。(取材于钟敬文的同名散文)

(1)下列对文章内容的理解,正确的两项是(5分)

A.本文对秋叶的描写采取了有详有略的技巧,着重描绘了得秋意之先的爬山虎,而对其它树种的叶子则点到即止。

B.作者对急速换上新装的爬山虎倾注了热烈的赞美之情,意在对老柏和松树的“保守”表达自己的不满与批评。

C.作者在行文过程中用对比的手法具体描述了夏日花园之美,借此突出多彩的秋林有它自己特别的情调与风格。

D.古代诗人写下了许多“悲秋”之作,从“满山红叶”中见出“离人眼中血”,这与诗人的生活背景有一定关联。

E.在结尾一段,作者援引了一系列描写秋色的诗句,是为了证明中国古代诗人见秋叶而伤情是完全不足取的。

(2)请仔细体会第三段结尾画线的一句话:“它来得是那么神速,将我那模糊的季节感惊醒了。”回答下面问题。(8分,每小题4分)

①这句话在文章中的作用是什么?

②作者使用“惊醒”一词,好在哪里?

(3)本文大量运用描写色彩的词语,这与文章主旨有什么关系?产生了怎样的艺术效果?(6分)

(4)文章结尾说:“‘现在’跟‘过去’是对立的;但是,在历史的长河中,他们又有着一脉相连的源流。”结合上下文,谈谈你的理解。(6分)

第II卷 语言基础及表达(80分)

四、语言文字运用(20分)

12、下列各组词语中加点字的读音全都正确的一组是

A、煤屑(xiè) 羞涩(sè) 曲(qū)折 长歌当(dàng)哭

B、踱(duó)步 踮(diàn)脚 折(zhē)腾 殒(yǔn)身不恤

C、颤(zhàn)栗 浸渍(zé) 作揖(yī) 蒙(méng)蒙细雨

D、装载(zǎi) 雏(chú)菊 袅娜(nuó) 平平仄(zè)仄

13、下列句子中加点的词语使用正确的一项是

A、日本全然不顾中国政府和人民的严正抗议,在钓鱼岛问题上一再挑起事端,一叶知秋,他们的行为已经传达出军国主义复活的危险信号。

B、我每天都没精打采,白天老想睡觉,提不起神,加上睡眠质量也很差,心情差极了,不知道怎么办才好。

C、李刚天不亮就打扫卫生,同学们到教室时,他早隐隐约约地把卫生整理好了。

D、一望无际的草原,绿草如茵,蓊蓊郁郁,一直伸展到天地相连的远方,平坦,宽阔,置身其中,可以使人忘却俗世的一切烦恼。

14、下列句子中没有语病、句意明确的一项是

A.谁也不能否认《荷塘月色》不是一篇笔触细腻、情景交融的优秀散文。

B.当前教育的任务是更新教育观念、深化教学内容方式、考试招生制度、质量评价制度等,减轻中小学生课业负担,提高学生综合素质。

C.巴金老人虽然最终也没能保住小狗包弟,但他在文章中流露出的深深的忏悔之情却给我们留下了深刻的印象。

D.秦淮河的水是碧阴的;看起来厚而不腻,或者是六朝金粉所凝么?那漾漾的柔波是这样的恬静、委婉,使我们一面有海阔天空之想,一面又憧憬着纸醉金迷之境了。

15、把下面这个长句改写成三个语义连贯的短句。(4分)

著名专家学者们通过论证,证明很多人对水利工程人员提出的关于在长江三峡修建大型水利发电站的可行性报告进行论证后得出的不同意见是不科学的。

(1)

(2)

(3)

16、把下面这则消息概括为“一句话新闻”。不超过20个字。(4分)

英国电信局准备实施新规定,在所有青少年节目中禁播含有高脂肪、高盐分和高糖分食品的垃圾食品广告,以便遏制儿童肥胖现象。这一项禁令还会扩展到青少年观众占到一定比例的其他电视节目。

电视行业担心,这一禁令会导致广告收入下降,从而使青少年节目减少。但一些健康专业人士和反肥胖运动者却说,英国电信局的这项新规定还不够彻底。他们呼吁,在每天晚9时前禁止播放所有垃圾食品广告。英国医学协会的薇薇恩说:“我们孩子的健康难道不比广告收入更重要?”

答:

17、为下面的对联拟写下联(3分)

上联:月色映荷塘诗情一片

下联:

18、作文(60分)

阅读下面的材料,按要求作文。

日前,有媒体报道,深圳前海小学在学校设立情报专员,除学习外还要负责观察、记录同学的日常表现,定期向老师汇报。校方称,此举是为了了解学生心里情况,以便及时疏导解决。但也有人认为,这种类似“情报搜集”的谍战式管理,会让学生之间失去彼此的信任,陷入不安全的恐惧,更会对学生身心造成戕害。

对此,你有什么感想?请自选角度,自拟标题,写一篇文章,除诗歌外,文体不限,不少于800字。

【高一语文参考答案】

一、1、D 北宋中期是衰落期,其烧造技术和产品质量都不如鼎盛期?

2、B 这是北宋中期的烧造方法,属于越窑的衰落期?

3、B A项是为了提高质量?C项“三国两晋”时间不准确?D项“完全避开了姓氏”

说法过于绝对,中国汉字字意非常丰富,“辛”“吉”“千”“丁”等同时也可以看做

是姓氏?

二、4、C 5、C 6、C(孙权并不是不想与刘备合作,只是不想轻易合作。)

7、(1)于是和鲁肃一起去拜访孙权。(遂、诣各1分,整体意思正确1分)

(2)如果事情不成功,这是天意,怎么能再作他的属下(或“处在他之下”)呢!(济、判断句式、安各1分,整体意思正确1分)

(3)荆州百姓依附曹操的原因(“的原因”也可以不写出来),是被兵势所逼,并不是内心臣服(或“服从”。附、被动句各1分,整体意思正确1分)

8、这首诗表现了作者对戍边战士的赞扬和战士杀敌报国的决心。 (各2分)

9、手法是反衬和用典(2分)。用典,就是指用“折柳”一典(2分)。所谓反衬,在本诗中有两处:①用环境的荒凉来反衬战士的杀敌报国的英勇精神。 ②用战士的思乡之情来反衬战士的戍边为国的情操。(2分,答出任意一点即可)

10、(1)豁然开朗 屋舍俨然 (2)则素湍绿潭 绝多生怪柏 飞漱其间。 (3)且欲与常马等不可得,安求其能千里也

三、11、(1)A、D 答对一项得2分,两项全对得5分。答案超过两项本题不得分。

【试题解析】这题为客观选择题,考察考生对文章内容的理解,正确答案为A、D两项。该题最容易排除的是B、E两项,而C项为强干扰项,在阅卷过程中,我们发现部分考生误选C项,是没有充分注意到文中的表述。该选项的错误之处在于“具体描述了夏日花园之美”。文章中的确写到了有关夏日花园的景色,但只是一笔带过,作者并没有展开描写,所以“具体描述”是错误的。

(2)①直接触发了作者对秋色的集中描写,起到了承上启下的结构作用。②彰显了秋色的突如其来,表达了作者对秋色之美的惊叹。(每小题4分,每道题两个要点,答对一点得2分,意思对即可)

(3)第一问:文章表达了作者对秋色之美的发现与赞叹,并结合古人的创作,传达了作者对审美体验和社会生活关系的理解(2分)。描写色彩的词语的大量运用,凸显了文章主旨(1分)。第二问:在艺术效果上,则写出了秋叶的绚烂多彩,展现了秋色的丰富性(2分);给人以一种视觉的享受,富于艺术感染力(1分)。

(4)①作者通过对古代诗人赞美秋色的诗句的引用,说明了古人与今人的感受也是有相通之处的。②因此,“过去”与“现在”并不是割裂的,两者之间是一种辩证统一的关系。(每个要点3分,意思对即可)

四、12、A 13、B 14、D A项,多重否定造成表达意思不合逻辑;B项,成分残缺,“深化”缺少宾语中心语;C项,语序不当,两个分句主语不一致,关联词语应该在主语之前。

A.水利工程人员提出了关于在长江三峡修建大型水利发电站的可行性报告。 B. 很多人对这个报告进行论证后得出了不同意见。 C.著名的专家学者们通过论证证明了这些意见是不科学的。

(每句1分,语序恰当1分)

16、英国电信局欲禁播儿童垃圾食品广告。

17、示例:蓝天衬白云画意无穷

18、略

高一年级语文试卷

命题:曹权 审题:教科室 2012、11、14

【注意:所有试题的答案都写在专用的答题纸上,否则不予评分。】

第I卷 阅读理解(70分)

一、阅读下面这篇文章,回答1——3题。(每题3分,共9分)

越窑的鼎盛

商周时期,以黄河流域为中心的河南、河北、山西和以长江流域为中心的江苏、江西、湖南、湖北和浙江等地区都出现了原始瓷。但到东汉时期,浙江上虞地区的原始瓷最终发展成真正的瓷器,这就是越窑早期的青瓷。三国两晋是越窑的大发展时期,这一时期的越窑产品与此前相比,烧制技术已经成熟,胎釉结合更加紧密,釉质也明显提高。至唐时,慈溪上林湖地区成为越窑的另一生产中心,越窑在这时进入兴盛时期。“陶至唐而盛,时有窑名?”越窑一名也正式出现于此时?到北宋初期,越窑烧制达到鼎盛,窑业规模巨大,产品质量精美?北宋中期,越窑逐渐衰落,南宋时停烧?

为了提高每次烧窑的产量,越窑在早期采用了明火叠烧和坯件对口合烧的方式?唐代晚期,匣钵开始在烧瓷中应用?瓷器在匣钵中装烧,避免了过去采用明火叠烧落砂、窑渣及烟灰对瓷器造成的不良影响,使瓷器釉面光洁无斑,质量大为提高?唐代虽然采用了匣钵技术,但更多的却是匣钵多件罩烧,只有少数产品采用匣钵单件罩烧?五代末北宋初,匣钵单件罩烧成为主要烧造方法?这种方法与匣钵多件罩烧相比无疑又是一种进步?上林湖寺龙口窑址发掘之后,人们发现了这种匣钵烧造技术的原理:装烧时,由于匣钵接口处涂了一圈釉,匣钵内的空气可以通过接口处透出;冷却之后,由于釉层的凝结,外面的空气不能进入匣钵之内,从而保证了匣钵内的还原气氛,使得烧制出来的瓷器釉色青翠莹润?有人认为,这种技术是“秘色瓷”“神秘”的真正原因?

细划花装饰流行也是越窑鼎盛的重要标志?早期的越窑青瓷多光素无纹,常以莹润的釉色和优雅的造型赢得市场的青睐?但到五代末北宋初,以上林湖为中心的越窑细划花装饰开始流行?这些细划花装饰线条流畅,纹饰简洁,釉色莹润无瑕,特别是多在碗盘等瓷器内底流行对蝶、鹦鹉、龙和双凤等纹饰?到北宋中期,刻划花装饰流行,虽然沿用细划花装饰,但是工艺远不及细划花精致完美,纹饰题材也大为减少?由于匣钵单件罩烧成本过高,这一时期采用了匣钵叠烧技术,产品质量与北宋早期的产品相比明显逊色?

在慈溪上林湖寺龙口窑址中的窑具和瓷器上曾发现大量的铭文字款?如表姓名的“元记”“王记”,表纪年的“太平”“辛酉”等,其中表姓氏的经统计多属唐五代时期,这可能与唐代的“物勒工名”制度有关?唐末五代时期,出现了单字、两字和多字的字款铭文,文字内容不加限制?但是北宋早期,细划花纹饰流行,窑场主采用了匣钵单件罩烧技术?为了作为标记使用的字款必然受到约束,字款多被限制在瓷器器底之上,字数也被限制为单字,内容上往往只选一些吉语或与窑业相关的笔划较少的文字?受到规范之后的单字款铭文大量出现在瓷器上,也反映了窑场规模的巨大和窑业的兴盛?据统计主要有“大”“上”“永”“辛”“天”“吉”“千”“供”“子”“内”“丁”“已”“乙”等十三个字款?

1、下列关于越窑的解说,不正确的一项是( )

A、越窑虽烧造近千年,但其鼎盛时期可谓昙花一现,虽维持时间并不长,但也能从遗存中找到鼎盛的标志?

B、越窑从东汉起到北宋中期,经历了早期、大发展时期、兴盛时期、鼎盛时期和衰落时期?

C、越窑虽然经历了多个不同时期,但正式有名称的时期是在兴盛时期的唐朝?

D、在越窑发展的历史进程中,其烧造技术不断提高,烧造出来的瓷器的质量也不断提高?

2、下列各项中,不属于“越窑的鼎盛”标志的一项是 ( )

A、匣钵单件罩烧出来的瓷器釉色青翠莹润,线条纹饰简洁流畅,题材多样?

B、采用匣钵叠烧技术,一方面降低了单件罩烧成本,另一方面也提高了产量?

C、五代末北宋初,以上林湖为中心的越窑细划花装饰流行起来,如对蝶、鹦鹉、龙和双凤等纹饰?

D、在上林湖地区发现了大量的单字款铭文,而且这些铭文多出现于细划花纹饰瓷器之上?

3、下列说法,符合文意的一项是

A、为了提高每次烧窑的产量,唐代晚期首次采用了匣钵多件罩烧方法?

B、五代末北宋初烧制出来的瓷器釉色青翠莹润,得益于匣钵内的还原气氛?

C、三国两晋时期的越窑青瓷多光素无纹,仅凭莹润的釉色和优雅的造型优势来占领市场?

D、北宋早期使用的十三个字款,反映的是窑场规模的巨大和窑业的兴盛,完全避开了姓氏?

二、古代诗文阅读(36分)

(一)文言文阅读(19分)

阅读下面的文言文,完成4——7题。

曹操自江陵将顺江东下。诸葛亮谓刘备曰:“事急矣,请奉命求救于孙将军。”遂与鲁肃俱诣孙权。亮见权于柴桑,说权曰:“海内大乱,将军起兵江东,刘豫州收众汉南,与曹操共争天下。今操芟夷大难,略已平矣,遂破荆州,威震四海。英雄无用武之地,故豫州遁逃至此,愿将军量力而处之。若能以吴、越之众与中国抗衡,不如早与之绝;若不能,何不按兵束甲,北面而事之!今将军外托服从之名,而内怀犹豫之计,事急而不断,祸至无日矣。”权曰:“苟如君言,刘豫州何不遂事之乎!”亮曰:“田横,齐之壮士耳,犹守义不辱;况刘豫州王室之冑,英才盖世,众士慕仰,若水之归海!若事之不济,此乃天也,安能复为之下乎!”权勃然曰:“吾不能举全吴之地,十万之众,受制于人。吾计决矣!非刘豫州莫可以当曹操者;然豫州新败之后,安能抗此难乎!”亮曰:“豫州军虽败于长板,今战士还者及关羽水军精甲万人,刘琦合江夏战士亦不下万人。曹操之众,远来疲敝,闻追豫州,轻骑一日一夜行三百余里,此所谓‘强弩之末势不能穿鲁缟’者也。故兵法忌之,曰‘必蹶上将军’。且北方之人,不习水战;又,荆州之民附操者,逼近势耳,非心服也。今将军诚能命猛将统兵数万,与豫州协规同力,破操军必矣。操军破,必北还;如此,则荆、吴之势强,鼎足之形成矣。成败之机,在于今日!”权大悦,与其群下谋之。(选自《赤壁之战》)

4、下面各句中加点词语的意思与现代汉语相同的一项是(3分)

A、若能以吴越之众与中国抗衡 B、北面而事之

C、将军外托服从之名 D、事急而不断

5、下列句子编为四组,全都能够作为曹操必败的根据的一组是(3分)

①英雄无用武之地 ②战士还者及关羽水军精甲万人,刘琦合江夏战士亦不下万人

③强弩之末势不能穿鲁缟 ④北方之人,不习水战

⑤荆州之民附操者,逼近势耳,非心服也。 ⑥荆、吴之势强

A、①②③ B、①②⑤ C、②④⑤ D、③⑤⑥

6、对本段内容解说不正确的一项是(3分)

A、这段文字描述了诸葛亮说服孙权的过程。

B、这段文字透露出当时刘备的处境非常不好。

C、通过这段文字可以看出,孙权极不情愿与刘备合作。

D、通过这段文字可以看出,当时曹操的军队已经占据了有利形势。

7、把文中划线的句子翻译成现代汉语(10分)

(1)遂与鲁肃俱诣孙权。(3分)

(2)若事之不济,此乃天也,安能复为之下乎!(4分)

(3)荆州之民附操者,逼近势耳,非心服也。(3分)

(二)古代诗歌阅读(10分)

阅读下面的唐诗,回答8、9题:

塞下曲 李白

五月天山雪,无花只有寒。笛中闻折柳,春色未曾看。

哓战随金鼓,宵眠抱玉鞍。愿将腰下剑,直为斩楼兰。

这首诗表现了怎样的思想感情?(4分)

9、这首诗用了哪些表现手法?请简要分析。(6分)

(三)名句名篇默写(7分)

10、补出下列名篇名句中空缺的部分。

(1)复行数十步, 。土地平旷, ,有良田美池桑竹之属。(《桃花源记》)

(2)春冬之时, ,回清倒影。 ,悬泉瀑布, 。(《三峡》)

(3)食不饱,力不足,才美不外见, , ? (《马说》)

三、文学类文本阅读(25分)

11、阅读下面的文字,完成(1)~(4)题。(25分)

碧云寺的秋色

北京西山碧云寺是一个大寺院,又是一个大林子。在那些大小不等的院子里,都有树木或花草。那些树木,种类繁多,其中不少还是活上了几百岁的参天老干。寺的附近,那些高地和山岭上,树木也相当繁密。

我是中秋节那天搬到寺里来的,在那些繁茂的树丛中,还很少看到黄色的或红色的叶子。

半个月过去了。寺里有些树木渐渐开始在变换着颜色。石塔前的柿子树,院子里那些攀着石桥和假山的爬山虎,好像先得秋意似的,叶子慢慢地黄的黄、赤的赤了。可是,绿色的统治基本上还没有动摇。近日,情景突变。黄的、红的、赤的颜色触目都是。它来得是那么神速,将我那模糊的季节感惊醒了。

不论这里那里的爬山虎,都急速地换上新装。它们大都由绿变黄,变红,变丹,变赤……我们要找出整片的绿叶已经不很容易了。罗汉堂前院子里靠北墙有株缠绕着大槐树的爬山虎,平日,我们没有注意到它跟槐树叶子的差别。几天来,可大不同了。槐树有一些叶子渐渐变黄,可全树还是绿沉沉的。而爬山虎的无数叶子,却由绿变黄,变赤,在树干上、树枝上鲜明地显出自己的艳丽。特别是在阳光的照射下,那些深红的、浅红的、金黄的、柑黄的叶子都闪着亮光,把大槐树反衬得美丽可爱了。

释迦牟尼佛殿前的两株梧桐,弥勒佛殿前的那些高耸的白果树,泉水院石桥边的那株黑枣树……它们全都披上黄袍了。中山纪念堂一株娑罗树的大部分叶子镶了黄边,堂阶下那株沿着老柏上升到高处的凌霄花树的叶子也大都变成咖啡色的了。

自然,那些高耸的老柏和松树还是比较保守的,尽管有很少的叶子已经变成了刀锈色,可是,它们身上那件墨绿袍子是不肯轻易褪下的。槐树的叶子,也改变得不踊跃。但是,不管怎样,现在,碧云寺的景色却成为多彩的了。多彩的秋林有它自己特别的情调和风格。夏日花园的美不能代替它,也不能概括它。

古代的诗人,多喜欢把秋天看作悲伤的季节。过去许多“悲秋”的诗篇或诗句,多半是提到“草木黄落”的景象的。其实,引起人们的伤感,并不一定是秋天固有的特性。从许多方面看,它倒是一个叫人感到愉快的时辰。所谓“春秋佳日”,决不是没有根据的一句赞语。

在夏天,草木的叶子绿油油的,这固然象征着生长、繁荣。但是,它到底不免单调些。到了秋天,尤其是到深秋,许多树木的叶子变色了,柿红的、朱红的、金黄的、古铜色的、赭色的,还有那半黄半绿或半黄半赤的……五颜十色,把山野打扮得像个盛装的姑娘。加以这时节天色是澄明的,气候是清爽的。你想想,这丰富的秋色将唤起人们怎样一种欢快的感情啊!

我们晓得古代诗人所以对秋风感喟,见黄叶伤情,是有一定的社会生活的原因的。诗人们或因为同情人民的苦难,或因为伤悼个人遭逢的不幸……那种悲哀的心情,往往容易由某些自然现象的感触而发泄出来。即便如此,也并不是所有的诗人面对那些变了色的叶子都唉声叹气。“停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花”,明白地颂扬红叶的生机与美丽;“扁舟一棹归何处?家在江南黄叶村”,诗人对于江南秋色分明艳羡不已。此外,如像“红树青山好放船”、“半江红树卖鲈鱼”……这些美丽的诗句也都远离“满山红叶,尽是离人眼中血”那种饱含着哀伤的情调。大家知道,“现在”跟“过去”是对立的;但是,在历史的长河中,它们又有着一脉相联的源流。因此,即使是生活在旧时代里的诗人,对于某些事物也可以具有一定的正常感情。我们没有权力判定,过去一切诗人对于红叶和黄叶的美,都必然是色盲的。(取材于钟敬文的同名散文)

(1)下列对文章内容的理解,正确的两项是(5分)

A.本文对秋叶的描写采取了有详有略的技巧,着重描绘了得秋意之先的爬山虎,而对其它树种的叶子则点到即止。

B.作者对急速换上新装的爬山虎倾注了热烈的赞美之情,意在对老柏和松树的“保守”表达自己的不满与批评。

C.作者在行文过程中用对比的手法具体描述了夏日花园之美,借此突出多彩的秋林有它自己特别的情调与风格。

D.古代诗人写下了许多“悲秋”之作,从“满山红叶”中见出“离人眼中血”,这与诗人的生活背景有一定关联。

E.在结尾一段,作者援引了一系列描写秋色的诗句,是为了证明中国古代诗人见秋叶而伤情是完全不足取的。

(2)请仔细体会第三段结尾画线的一句话:“它来得是那么神速,将我那模糊的季节感惊醒了。”回答下面问题。(8分,每小题4分)

①这句话在文章中的作用是什么?

②作者使用“惊醒”一词,好在哪里?

(3)本文大量运用描写色彩的词语,这与文章主旨有什么关系?产生了怎样的艺术效果?(6分)

(4)文章结尾说:“‘现在’跟‘过去’是对立的;但是,在历史的长河中,他们又有着一脉相连的源流。”结合上下文,谈谈你的理解。(6分)

第II卷 语言基础及表达(80分)

四、语言文字运用(20分)

12、下列各组词语中加点字的读音全都正确的一组是

A、煤屑(xiè) 羞涩(sè) 曲(qū)折 长歌当(dàng)哭

B、踱(duó)步 踮(diàn)脚 折(zhē)腾 殒(yǔn)身不恤

C、颤(zhàn)栗 浸渍(zé) 作揖(yī) 蒙(méng)蒙细雨

D、装载(zǎi) 雏(chú)菊 袅娜(nuó) 平平仄(zè)仄

13、下列句子中加点的词语使用正确的一项是

A、日本全然不顾中国政府和人民的严正抗议,在钓鱼岛问题上一再挑起事端,一叶知秋,他们的行为已经传达出军国主义复活的危险信号。

B、我每天都没精打采,白天老想睡觉,提不起神,加上睡眠质量也很差,心情差极了,不知道怎么办才好。

C、李刚天不亮就打扫卫生,同学们到教室时,他早隐隐约约地把卫生整理好了。

D、一望无际的草原,绿草如茵,蓊蓊郁郁,一直伸展到天地相连的远方,平坦,宽阔,置身其中,可以使人忘却俗世的一切烦恼。

14、下列句子中没有语病、句意明确的一项是

A.谁也不能否认《荷塘月色》不是一篇笔触细腻、情景交融的优秀散文。

B.当前教育的任务是更新教育观念、深化教学内容方式、考试招生制度、质量评价制度等,减轻中小学生课业负担,提高学生综合素质。

C.巴金老人虽然最终也没能保住小狗包弟,但他在文章中流露出的深深的忏悔之情却给我们留下了深刻的印象。

D.秦淮河的水是碧阴的;看起来厚而不腻,或者是六朝金粉所凝么?那漾漾的柔波是这样的恬静、委婉,使我们一面有海阔天空之想,一面又憧憬着纸醉金迷之境了。

15、把下面这个长句改写成三个语义连贯的短句。(4分)

著名专家学者们通过论证,证明很多人对水利工程人员提出的关于在长江三峡修建大型水利发电站的可行性报告进行论证后得出的不同意见是不科学的。

(1)

(2)

(3)

16、把下面这则消息概括为“一句话新闻”。不超过20个字。(4分)

英国电信局准备实施新规定,在所有青少年节目中禁播含有高脂肪、高盐分和高糖分食品的垃圾食品广告,以便遏制儿童肥胖现象。这一项禁令还会扩展到青少年观众占到一定比例的其他电视节目。

电视行业担心,这一禁令会导致广告收入下降,从而使青少年节目减少。但一些健康专业人士和反肥胖运动者却说,英国电信局的这项新规定还不够彻底。他们呼吁,在每天晚9时前禁止播放所有垃圾食品广告。英国医学协会的薇薇恩说:“我们孩子的健康难道不比广告收入更重要?”

答:

17、为下面的对联拟写下联(3分)

上联:月色映荷塘诗情一片

下联:

18、作文(60分)

阅读下面的材料,按要求作文。

日前,有媒体报道,深圳前海小学在学校设立情报专员,除学习外还要负责观察、记录同学的日常表现,定期向老师汇报。校方称,此举是为了了解学生心里情况,以便及时疏导解决。但也有人认为,这种类似“情报搜集”的谍战式管理,会让学生之间失去彼此的信任,陷入不安全的恐惧,更会对学生身心造成戕害。

对此,你有什么感想?请自选角度,自拟标题,写一篇文章,除诗歌外,文体不限,不少于800字。

【高一语文参考答案】

一、1、D 北宋中期是衰落期,其烧造技术和产品质量都不如鼎盛期?

2、B 这是北宋中期的烧造方法,属于越窑的衰落期?

3、B A项是为了提高质量?C项“三国两晋”时间不准确?D项“完全避开了姓氏”

说法过于绝对,中国汉字字意非常丰富,“辛”“吉”“千”“丁”等同时也可以看做

是姓氏?

二、4、C 5、C 6、C(孙权并不是不想与刘备合作,只是不想轻易合作。)

7、(1)于是和鲁肃一起去拜访孙权。(遂、诣各1分,整体意思正确1分)

(2)如果事情不成功,这是天意,怎么能再作他的属下(或“处在他之下”)呢!(济、判断句式、安各1分,整体意思正确1分)

(3)荆州百姓依附曹操的原因(“的原因”也可以不写出来),是被兵势所逼,并不是内心臣服(或“服从”。附、被动句各1分,整体意思正确1分)

8、这首诗表现了作者对戍边战士的赞扬和战士杀敌报国的决心。 (各2分)

9、手法是反衬和用典(2分)。用典,就是指用“折柳”一典(2分)。所谓反衬,在本诗中有两处:①用环境的荒凉来反衬战士的杀敌报国的英勇精神。 ②用战士的思乡之情来反衬战士的戍边为国的情操。(2分,答出任意一点即可)

10、(1)豁然开朗 屋舍俨然 (2)则素湍绿潭 绝多生怪柏 飞漱其间。 (3)且欲与常马等不可得,安求其能千里也

三、11、(1)A、D 答对一项得2分,两项全对得5分。答案超过两项本题不得分。

【试题解析】这题为客观选择题,考察考生对文章内容的理解,正确答案为A、D两项。该题最容易排除的是B、E两项,而C项为强干扰项,在阅卷过程中,我们发现部分考生误选C项,是没有充分注意到文中的表述。该选项的错误之处在于“具体描述了夏日花园之美”。文章中的确写到了有关夏日花园的景色,但只是一笔带过,作者并没有展开描写,所以“具体描述”是错误的。

(2)①直接触发了作者对秋色的集中描写,起到了承上启下的结构作用。②彰显了秋色的突如其来,表达了作者对秋色之美的惊叹。(每小题4分,每道题两个要点,答对一点得2分,意思对即可)

(3)第一问:文章表达了作者对秋色之美的发现与赞叹,并结合古人的创作,传达了作者对审美体验和社会生活关系的理解(2分)。描写色彩的词语的大量运用,凸显了文章主旨(1分)。第二问:在艺术效果上,则写出了秋叶的绚烂多彩,展现了秋色的丰富性(2分);给人以一种视觉的享受,富于艺术感染力(1分)。

(4)①作者通过对古代诗人赞美秋色的诗句的引用,说明了古人与今人的感受也是有相通之处的。②因此,“过去”与“现在”并不是割裂的,两者之间是一种辩证统一的关系。(每个要点3分,意思对即可)

四、12、A 13、B 14、D A项,多重否定造成表达意思不合逻辑;B项,成分残缺,“深化”缺少宾语中心语;C项,语序不当,两个分句主语不一致,关联词语应该在主语之前。

A.水利工程人员提出了关于在长江三峡修建大型水利发电站的可行性报告。 B. 很多人对这个报告进行论证后得出了不同意见。 C.著名的专家学者们通过论证证明了这些意见是不科学的。

(每句1分,语序恰当1分)

16、英国电信局欲禁播儿童垃圾食品广告。

17、示例:蓝天衬白云画意无穷

18、略

同课章节目录