第5课 安史之乱与唐朝衰亡练习题(含解析)期中复习2021-2022学年下学期河南省各地七年级历史

文档属性

| 名称 | 第5课 安史之乱与唐朝衰亡练习题(含解析)期中复习2021-2022学年下学期河南省各地七年级历史 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 245.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-08 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

1.5安史之乱与唐朝衰亡练习题

1.(2021·河南师大附中七年级期中)“大盗既灭,而武夫战卒以功起行阵,列为侯王者,皆除节度使。由是方镇相望于内地,大者连州十余,小者犹兼三四。”这反映了唐朝时期出现的哪一局面

A.藩镇割据

B.宦官专权

C.黄巢起义

D.安史之乱

2.(2021·河南郑州·七年级期中)农民起义是指由农民阶层发动的武装反对统治阶级的运动。下列历史人物属于农民起义领袖的是

A.安禄山 B.史思明 C.姚崇 D.黄巢

3.(2021·河南漯河·七年级期中)黄巢领导了唐末农民起义,黄巢起义的影响是( )

A.冲击唐朝统治 B.推翻唐朝统治

C.平定安史之乱 D.形成藩镇割据局面

4.(2021·河南·固始信合外国语中学七年级期中)唐朝灭亡后,在黄河流域先后出现了后梁、后唐、后晋、后汉、后周,而南方则出现吴、南唐、吴越、前蜀、后蜀、楚、闽、南汉、南平九个政权,这一局面的实质是( )

A.新政权的建立 B.唐末藩镇割据的延续

C.南北政权对峙 D.黄巢起义造成的混乱

5.(2021·河南驻马店·七年级期中)歌手河图在《不见长安》中唱到:“长安城有人歌诗三百,歌尽了悲欢”。下列属于曾经发生在长安城的“悲”的是

A.盘庚迁殷 B.开元盛世 C.安史之乱 D.黄巾起义

6.(2021·河南郑州·七年级期中)在中国封建社会,往往出现“天下大势,分久必合,合久必分”现象,唐朝灭亡后进入的分裂时期是

A.春秋战国 B.三国鼎立 C.五代十国 D.魏晋南北朝

7.(2021·河南三门峡·七年级期中)黄巢起义是唐末历史最久、遍及最广、影响最深的一场农民起义。下列对黄巢起义的描述,不正确的一项是( )

A.起义军的领导人是黄巢 B.起义军一度攻占长安

C.给唐朝统治以致命的打击 D.最终取得胜利建立政权

8.(2021·河南新乡·七年级期中)杜甫在《无家别》中写道:“寂寞天宝后,园庐但蒿藜(泛指杂草野草)。我里百余家,世乱各东西……四邻何所有?一二老寡妻”。造成这种社会惨象的是

A.安史之乱 B.宦官专权 C.藩镇割据 D.黄巢起义

9.(2021·河南师大附中七年级期中)“文武将吏,擅自署置,贡赋不入于朝廷,虽称藩臣,实非王臣也。”(选自《旧唐书》)该材料反映的实质问题是( )

A.君权与相权的矛盾

B.中央与地方的矛盾

C.汉族政权与少数民族政权的矛盾

D.文臣与武将的矛盾

10.(2021·河南南阳·七年级期中)“它结束了盛唐的神话,强大的帝国从此走下坡路,一去不回头,往昔的繁华,成为回忆。”这里的“它”是指

A.黄巢起义 B.安史之乱 C.陈胜、吴广起义 D.经济重心南移

11.(2021·河南三门峡·七年级期中)“待到秋来九月八,我花开后百花杀。冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲”。此诗作者要推翻的是( )

A.隋朝的统治 B.唐朝的统治 C.明朝的统治 D.清朝的统治

12.(2021·河南洛阳·七年级期中)下列选项中,不属于安史之乱爆发的主要原因的是

A.皇帝荒废朝政

B.杨贵妃得宠

C.节度使权力膨胀

D.军队战斗力薄弱

13.(2021·河南许昌·七年级期中)安史之乱对唐朝影响巨大,下列关于“安史之乱”的叙述错误的是

A.唐玄宗末年朝政腐败是安史之乱出现的原因之一 B.安史之乱后.唐朝国势由盛而衰

C.安史之乱严重破坏了北方地区的社会经济 D.安史之乱直接导致唐朝灭亡

14.(2021·河南信阳·七年级期中)从下面表格内容中可以获取的正确信息是

政权名称 存亡时间 开国君主 君主身份

后梁 907—923年 朱温 宣武节度使

后唐 923—936年 李存勖 河东节度使

后晋 936—947年 石敬瑭 河东节度使

后汉 947—950年 刘知远 河东节度使

后周 951—960年 郭威 邺都留守

A.后梁、后唐、后晋、后汉、后周这些政权都出现在南方

B.五个政权的开国君主都是手握兵权的武将

C.这些政权的出现,终止了唐末以来藩镇割据的局面

D.五个政权先后出现,表明当时政局稳定

15.(2021·河南平顶山·七年级期中)某校七年级一班的同学对唐朝的衰落进行研究,归纳了一些原因,正确的是

①杨贵妃受宠,导致了唐朝衰落②唐玄宗后期任人唯亲,政治环境恶化

③安史之乱使唐朝国势由盛转衰④黄巢起义给唐朝以致命的打击

A.①②④ B.②③④ C.①③④ D.①②③④

16.(2021·河南洛阳·七年级期中)唐朝从“小邑犹藏万家室”到“人烟断绝,千里萧条”的转折点是( )

A.开凿运河 B.安史之乱

C.黄巢起义 D.靖康之变

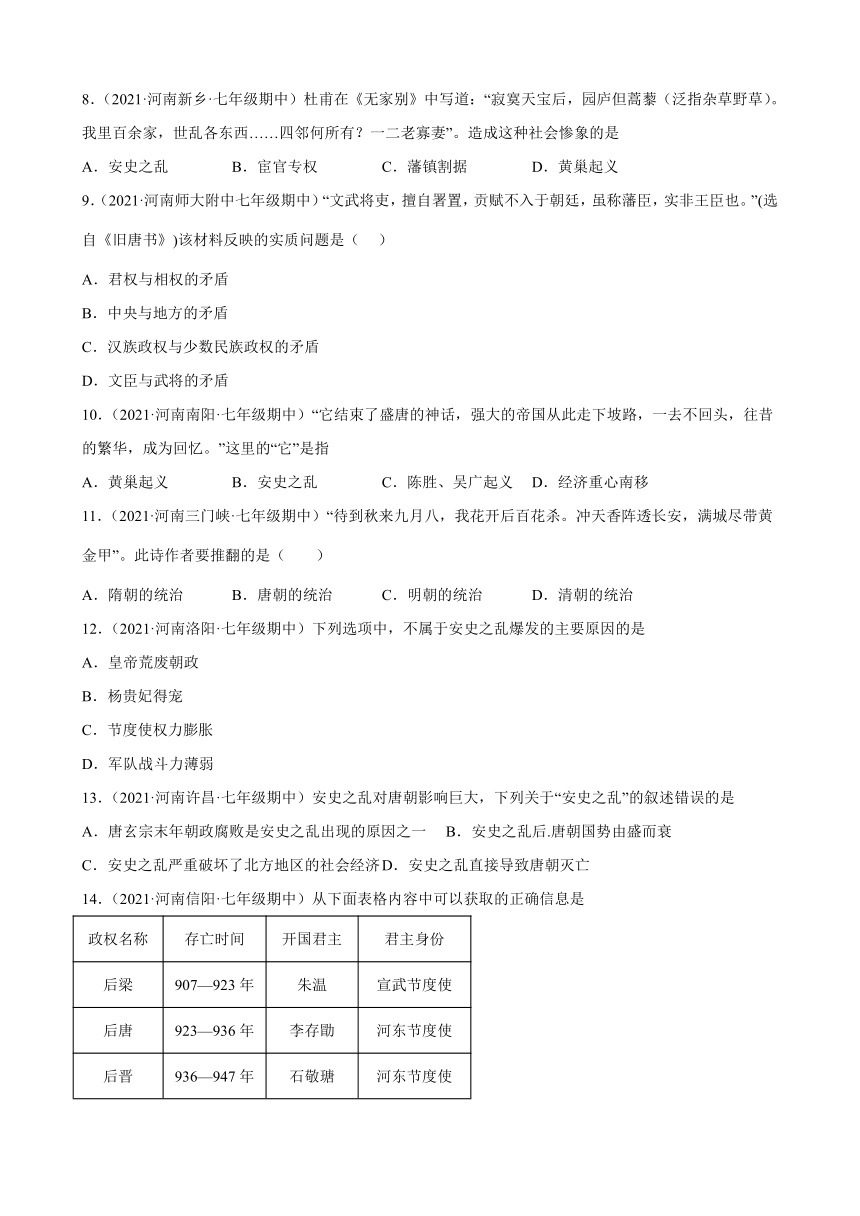

17.(2021·河南郑州·七年级期中)隋唐时期是我国蓬勃兴旺的隆盛时代,学习时绘制年代尺是一种学习方法。结合所学知识,并回答下列问题。

材料一

材料二

(1)结合材料一及所学知识,将中国历史隋唐时期的年代标尺示意图补充完整。

(2)根据上述材料一,指出黄巢起义对唐朝的影响。

(3)根据材料二,写出隋朝大运河的中心A为_______,北至B_______,南至C_______。

18.(2021·河南郑州·七年级期中)改革和创新是生产力不断发展的动力,也是一个民族进步的灵魂,自古以来中华民族就是富有创新精神的民族。结合所学知识,探究以下问题。

材料一:

A:“北通涿郡之渔商,南运江都之转输,其为利也博哉!”——唐朝皮日休 B:“千里长河一旦开,亡隋波浪九天来。”——唐代诗人胡曾《汴水》

材料二 (宋太祖)一日召赵普曰:“天下自唐季(末)以来,数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂地,其故何也?吾欲息天下之兵,为国家长久计,其道何如?”普曰:“此非他故,方镇(藩镇)太重,君弱臣强而已。今所以治之,亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”——《续资治通鉴长编》

材料三 隋朝统一全国后,对门第世家独霸政府的现象,进行改革,改用考试的方法,向平民阶层选拔新进官员。凡考试及格的知识分子,不问什么门第,一律委任官职……

——柏扬《中国人史纲》

(1)材料一中A、B两则材料评价的对象是什么?哪则材料对此对象的评价持肯定态度?(填序号即可)主要依据是什么?

(2)结合材料二,赵普认为唐末以来政局动乱的原因是什么?针对存在的这种问题,赵普给宋太祖提出了哪些解决措施?

(3)材料三反映了隋朝选拔人才的创新制度是什么?这一创新制度使选官标准发生了怎样的变化?

19.(2021·河南三门峡·七年级期中)阅读下列材料,回答问题。

材料一 以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。

——唐太宗

材料二 忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。

——杜甫《忆昔》

材料三 剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳。却看妻子愁何在,漫卷诗书喜欲狂。

——杜甫《闻官军收河南河北》

(1)唐太宗是如何“以古为镜”的

(2)材料二中的“开元”指的是谁的统治时期 “开元全盛日”为什么能够实现

(3)材料三反映了唐朝755~763年发生的哪一战乱景象

(4)从唐朝的兴衰中我们可以得到什么启示

20.(2021·河南周口·七年级期中)阅读下列材料,回答问题。

材料一:天宝(唐玄宗后期的年号)初年,中央禁军仅12万人,而边境十个军镇拥兵49万……胡人出身的边将安禄山身兼三镇节度使,拥兵15万……唐玄宗自杨贵妃入宫之后沉湎于饮酒声色之中,出现“春宵苦短日高起,从此君王不早朝”的现象。

材料二:“玄宗用姚崇、宋璟、张九龄则理,用宇文融、李林甫、杨国忠则乱。故用人得失,所系非轻。人皆以天宝十四年安禄山反为乱之始。臣独以为开元二十四年罢张九龄相,专任李林甫,此理乱之所分也。”

(1)根据材料一,归纳安史之乱爆发的原因。安史之乱历时几年之久?

(2)材料二说明唐朝衰亡的原因是什么?

(3)根据上述材料并结合所学知识,指出安史之乱的历史影响。

21.(2021·河南许昌·七年级期中)根据材料,回答问题。

“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廩俱丰实。九州道路无豺狼. ,远行不劳吉日出。”

——唐杜甫

(1)文中描写的是什么时候的景象

(2)这种全盛局面是在何时,因什么事件而被打破的

(3)该诗作者的诗因为深刻地反映了那个复杂动荡的时代,而被后世称为什么

(4)隋唐时期还有哪些盛世

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.A

【解析】

依据题干中的“由是方镇相望于内地,大者连州十余,小者犹兼三四。” “方镇”是指藩镇,可知反映的唐朝后期的藩镇割据。A符合题意;宦官专权材料中没有体现,B不合题意;唐朝后期,统治腐朽,宦官专权,藩镇割据严重,人民无法生存,发动了黄巢起义。C不合题意。持续八年之久的安史之乱,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫。唐朝的国势从此由盛转衰,各种矛盾越来越尖锐。D不合题意;由此分析可知, BCD不合题意,选择答案A。

2.D

【解析】

根据所学知识可知:公元878年黄巢领导的反抗唐朝政府黑暗腐朽残酷统治的农民起运动,是唐民变中历时最久,遍及最大,影响最深远的一场战争。黄巢之乱祸延大唐半壁江山,导致唐未国力大衰。故选项D符合题意;安禄山是唐朝的叛臣,是安史之乱的领导者,故选项A不符合题意;史思明是唐朝的叛臣,是安史之乱的领导者,故选项B不符合题意;姚崇是唐朝名相,故选项C不符合题意。故答案为D。

3.A

【解析】

结合所学可知,黄巢起义沉重打击了唐朝腐朽统治,加速了唐朝的灭亡。故A符合题意;唐宣武节度使朱全忠于公元907年篡唐称帝,改国号“梁”,史称后梁,至此,唐朝宣告灭亡,故B不符合题意;郭子仪平定了安史之乱。故C不符合题意;安史之乱后,唐朝形成了潘镇割据局面,故D不符合题意;故选A。

4.B

【解析】

根据所学可知,题干描述的局面史称“五代十国”,五代十国时期政权更迭频繁,其实质是唐末以来藩镇割据局面的延续,B项正确;新政权建立不属于实质,而是表象,排除A项;五代十国不是南北对峙的局面,排除C项;黄巢起义属于农民起义,它的影响是沉重打击唐朝统治,与唐朝灭亡后的局面无关,排除D项。故选B项。

5.C

【解析】

根据所学知识,唐朝的都城是长安,唐玄宗统治后期发生的安史之乱,叛军曾逼近长安,是唐朝由盛转衰的转折点,因此属于发生在长安城里的“悲”,C正确;商朝盘庚迁都到殷,殷是今天的安阳,与长安无关,排除A;开元盛世虽然与长安有关,但不属于“悲”,应属于“欢”,排除B;东汉末年的黄巾起义,与长安无关,排除D。故选C。

本题考查学生的识记能力和分析能力。掌握安史之乱过程、影响来解答此题。

6.C

【解析】

根据所学可知,五代是指907年唐朝灭亡后依次定都于中原地区的五个朝代,即后梁、后唐、后晋、后汉和后周。公元907年,唐朝灭亡后,朱温建立后梁,定都开封(今河南开封),五代十国开始, 960年,后周赵匡胤发动陈桥兵变,黄袍加身,篡后周建立北宋,五代结束,故C符合题意;西周结束后进入春秋战国时期,故A不符合题意;东汉灭亡后进入 三国鼎立时期,故B不符合题意;魏晋南北朝是中国历史上政权更迭最频繁的时期,主要分为魏蜀吴、两晋和南北朝时期,后隋朝统一全国,故D不符合题意。故选C。

7.D

【解析】

依据所学知识可知,878年至884年,黄巢领导了农民起义,这是唐末民变中历时最久,影响最深远的一场农民起义,黄巢之乱转战近半唐朝江山,起义军一度攻占长安,导致唐末国力大衰,但由于长期流动作战,没有稳定的后方,缺乏经济上的保障和群众基础,故而很难持久下去,使起义军最后失败,ABC三项的内容说法都是正确的,不符合题意;D项说法错误,但符合题意;故选D。

8.A

【解析】

根据“寂寞天宝后,园庐但蒿藜。我里百余家,世乱各东西。……四邻何所有?一二老寡妻。”结合所学知识可知,诗人所经历的“世乱”指的是安史之乱。755年,安禄山借口朝廷出现奸臣,和部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”。安史叛军从河北大举南下,先后攻占东都洛阳,又攻下潼关,逼近长安,唐玄宗仓皇逃往四川,太子李亨北上灵武,被拥立为帝,即唐肃宗。唐朝将镇守西北地区的精兵悉数内调,并在北方少数民族的援助下,反击叛军。安史叛军接连内乱,最终于763年被平定,A符合题意;宦官专权不是出现诗句现象的主要原因,B排除;安史之乱后形成藩镇割据局面,C排除;黄巢起义发生在唐末,D排除。故选择A。

9.B

【解析】

依据课本所学,安史之乱后唐朝的政治局面是藩镇割据,中央集权严重被削弱。由题干可知,各个藩镇不听从中央号令,俨然是“国中之国”,这反映了中央与地方矛盾加深。B项符合题意。由此可知ACD三项不合题意,故选择B。

从题干材料“文武将吏,擅自署置,贡赋不入于朝廷,虽称藩臣,实非王臣也。”提取关键信息:“擅自署置”、“贡赋不入 于朝廷”、“实非王臣也”可以判定是中央与地方的矛盾。

10.B

【解析】

结合所学可知,从755年开始持续八年的“安史之乱”对唐朝产生的影响是从此由盛转衰。安史之乱持续八年之久,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫,唐朝的国势由盛转衰,B项符合题意;唐朝末年的黄巢起义导致唐末国力大衰,唐朝瓦解,907年,朱温灭唐,A项不符合题意;陈胜、吴广起义发生在秦朝末年,C项不符合题意;D项和题意无关,排除。故选B。

11.B

【解析】

依据题干“冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲”的信息,结合所学知识可知,此诗句是黄巢的名句,他要推翻的是唐朝的统治,B符合题意;黄巢没有要推翻隋朝和明朝以及清朝的统治,ACD不符合题意;故选B。

12.D

【解析】

依据所学知识可知,开元末年之后,唐玄宗追求享乐,宠爱杨贵妃,任人唯亲,荒废朝政。社会上的各种矛盾尖锐,边疆形势也日趋紧张;各地节度使逐渐集军权、行政权和财权于一身,势力膨胀;安禄山一身兼任范阳等三地的节度使,担负东北地区防御重任,逐渐扩张势力。选项D军队战斗力薄弱与安史之乱爆发的主要原因无关,ABC项都相关,故选D。

13.D

【解析】

直接导致唐朝灭亡的是朱温建立后梁政权,D项符合题意;唐玄宗末年政治腐败是出现安史之乱的重要原因,安史之乱持续八年之久,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫,排除AC项;唐朝的国势由盛转衰;唐朝中央权力衰微,安史旧将和内地节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据的局面,排除B项。故选D项。

14.B

【解析】

根据表格信息“君主身份”可以看出,后梁、后唐、后晋、后汉、后周即五代的开国君主都是手握重兵武将,B正确;唐朝灭亡后,北方黄河流域先后出现后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个政权,不是出现在南方,排除A;五代政权的出现是唐末以来藩镇割据局面的延续,而不是终止,排除C;五代政权先后出现表明当时政局不稳,政权更迭频繁,排除D。故选B。

15.B

【解析】

根据所学知识可知:唐玄宗在位后期,宠爱杨贵妃,任用宠信奸臣杨忠等导致政治环境恶化,其自身逐渐怠慢朝政、腐化,以致造成安史之乱的后果,唐朝从此由盛转衰。黄巢起义给唐以致命打击。故②③④正确,B符合题意;杨贵妃受宠与唐朝衰落无直接和必然的关系,故①错误,排除ACD。故答案为B。

16.B

【解析】

依据所学可知,唐朝从“小邑犹藏万家室”到“人烟断绝,千里萧条”的转折点是安史之乱。755—763年,安史之乱持续八年之久,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫;唐朝的国势由盛转衰;唐朝中央权力衰微,安史旧将和内地节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据的局面。所以B项符合题意;A项是隋炀帝在位时开凿的,C项是给唐朝统治以致命的打击,D项是发生在北宋时期。由此分析ACD三项均不符合题意,排除,故选B。

17.(1)A.隋朝开凿大运河;B.贞观之治;C.开元盛世;D.安史之乱。

(2)黄巢起义导致唐末国力大衰,打击了唐朝政府的腐朽统治,冲击了最高统治者,加速了唐朝的灭亡。

(3)洛阳;涿郡;余杭。

【解析】

(1)依据所学可知:581年,外戚杨坚夺取北周政权,建立隋朝,定都长安。589年隋军灭陈,南北统一。为了加强南北交通,从605年起,隋朝开凿大运河,大大促进了南北经济的交流。618年,隋炀帝在江都被部将杀死,隋朝灭亡。同年在太原起兵反隋的贵族李渊进入长安,建立唐朝。李世民通过626年的“玄武门之变”登上皇位,李世民就是唐太宗,年号贞观。627-649年的唐太宗统时期,政治比较清明,经济发展较快,国力逐步加强,历史称当时的统治为“贞观之治”。武则天是我国历史上唯一的女皇帝,她的统治人称“政启开元,治宏贞观”。武则天之后的皇帝是唐玄宗,713-741年的唐玄宗统治前期,政治清明,经济空前繁荣,仓库充实,人口明显增加,唐朝进入全盛时期,历史上称为“开元盛世”。755-763年的唐玄宗统治后期,他贪图享乐,不理政事,造成朝政混乱,终于爆发“安史之乱”。唐朝从此日趋衰落。907年,唐朝灭亡。

(2)根据材料一,结合所学可知:黄巢起义是公元878年黄巢领导的反抗唐朝政府黑暗腐朽残酷统治的农民起乂运动,是王仙芝起义的后续,是唐末民变中,历时最久,遍及最大,影响最深远的一场战争。黄巢之乱祸延大唐半壁江山,导致唐未国力大衰,直接打击了唐朝政府的腐朽统治,冲击了最高统治者,加速了唐朝的灭亡。唐朝的开始时间是618年,唐朝灭亡的时间是907年。

(3)根据材料二,结合所学可知:隋炀帝时,为了加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治,开通了一条纵贯南北的大运河大运河以洛阳为中心,北达涿郡,南至余杭,全长2000多公里,是古代世界最长的运河,它的开通,大大加强了南北经济的交流。

18.(1)隋朝大运河:A材料:大运河的开通加强了南北地区的政治、经济和文化交流。

(2)方镇(藩镇)太重,君弱臣强;稍夺其权,制其钱谷,收其精兵。

(3)科举制;从注重门第出身到注重能力的变化;

【解析】

(1)根据所学知识,可知AB所说的为京杭大运河,根据材料“其为利也博哉!”可知大运河的开通加强了南北地区的政治、经济和文化交流,因此A为肯定态度,

(2)根据材料“方镇(藩镇)太重,君弱臣强而已”,可知方镇(藩镇)太重,君弱臣强;根据材料“惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣”,可知稍夺其权,制其钱谷,收其精兵。

(3)根据材料“改用考试的方法”,可知实行科举制;根据材料“向平民阶层选拔新进官员。凡考试及格的知识分子,不问什么门第,可知从注重门第出身到注重能力的变化。

19.(1)吸取隋朝速亡的历史教训,勤于政事,虚心纳谏,从善如流;制定法律,减省刑罚;减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产。(回答一点即可)

(2)唐玄宗。 唐玄宗统治前期,稳定政局,励精图治,重用贤能;整顿吏治,裁减冗员;发展经济,改革税制;注重文教,编修经籍,使唐朝进人鼎盛时期。(回答两点即可)

(3)安史之乱。

(4)提倡节俭,反对奢华,虚心纳谏;居安思危,重视军队建设;反腐倡廉,整饬吏治。(答出一点即可)

【解析】

(1)“以古为镜”指的是吸取隋朝灭亡的教训,唐太宗吸取隋朝速亡的历史教训,勤于政事,减省刑罚;发展生产,减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产。

(2)结合所学知识可知,开元是唐玄宗统治前期的年号。在前代帝王奠定的良好基础上,唐玄宗统治前期,励精图治,重用贤能姚崇等,整顿吏治,裁减冗员,发展经济,改革税制,注重文教,编修经籍,使唐朝进入鼎盛时期,历史上称作开元盛世。

(3)结合所学知识可知,杜甫《闻官军收河南河北》的写作背景是安史之乱,杜甫生活在唐朝由盛转衰的时期,经历了安史之乱。因为唐玄宗统治后期,追求享乐,任用奸诈的李林甫、杨国忠为相,朝政日趋腐败,导致社会矛盾尖锐,各地方节度使势力逐渐膨胀,中央与地方的力量对比失去平衡,形成外重内轻的局面,藩镇割据局面形成,安禄山趁机发动叛乱。

(4)结合所学知识可知,唐太宗、武则天和唐玄宗统治前期,提倡节俭、重用人才、重视发展生产,唐朝出现国力强盛的繁荣局面。唐玄宗统治后期,骄奢淫逸,引发安史之乱,唐朝由盛转衰。我们从唐朝的兴衰中我们可以得到的启示是:提倡节俭,反对奢华,虚心纳谏;居安思危,重视军队建设;反腐倡廉,整顿吏治等。

20.(1)中央与地方的力量对比失衡,形成外重内轻的局面。唐玄宗沉迷酒色,荒废朝政。八年之久。

(2)任人唯亲朝政腐败。(大意相同即可)

(3)安史之乱对社会经济造成极大破坏;使唐朝由盛转衰;逐渐形成了藩镇割据的局面,进一步削弱了中央的力量。(大意相同即可)

【解析】

(1)根据“中央禁军仅12万人,而边境十个军镇拥兵49万……”可得出中央与地方的力量对比失衡,形成外重内轻的局面。根据“唐玄宗自杨贵妃入宫之后沉湎于饮酒声色之中”可得出唐玄宗沉迷酒色,荒废朝政八年之久。

(2)根据“臣独以为开元二十四年罢张九龄相,专任李林甫,此理乱之所分也”可得出任人唯亲朝政腐败。

(3)根据所学,可概括得出安史之乱对社会经济造成极大破坏;使唐朝由盛转衰;逐渐形成了藩镇割据的局面,进一步削弱了中央的力量。

21.(1)开元盛世(唐玄宗统治时期也可)

(2)唐玄宗统治后期(755-763也可)安史之乱

(3)诗史

(4)“开皇之治”“贞观之治”“贞观遗风”(答出任一点即可)

【解析】

(1)根据材料“忆昔开元全盛日”、“稻米流脂粟米白,公私仓廩俱丰实”等信息可知,这指的是开元年间出现了盛世,也就是开元盛世(唐玄宗统治时期也可)。

(2)根据所学知识可得,安史之乱是中国唐代玄宗末年至代宗初年由唐朝将领安禄山与史思明背叛唐朝后发动的战争,是同唐朝争夺统治权的内战,为唐由盛而衰的转折点,全盛局面被安史之乱打破。

(3)根据所学知识可得,杜甫的诗因为杜甫的现实主义诗歌反映了唐代社会安史之乱前后的社会生活,是这个时期社会生活的真实记录,具有很高的史学价值,文学史上称杜甫的诗为诗史。

(4)根据所学知识可得,隋唐时期还有:隋朝建立后,隋文帝杨坚在北周的基础上开创的政治稳固、社会安定、民生富庶、文化繁荣的盛世局面“开皇之治”;贞观之治,是唐朝初年唐太宗李世民在位期间出现的政治清明、经济复苏、文化繁荣的治世局面。因其时年号为“贞观”(627年-649年) ,故史称“贞观之治”。

答案第1页,共2页

1.(2021·河南师大附中七年级期中)“大盗既灭,而武夫战卒以功起行阵,列为侯王者,皆除节度使。由是方镇相望于内地,大者连州十余,小者犹兼三四。”这反映了唐朝时期出现的哪一局面

A.藩镇割据

B.宦官专权

C.黄巢起义

D.安史之乱

2.(2021·河南郑州·七年级期中)农民起义是指由农民阶层发动的武装反对统治阶级的运动。下列历史人物属于农民起义领袖的是

A.安禄山 B.史思明 C.姚崇 D.黄巢

3.(2021·河南漯河·七年级期中)黄巢领导了唐末农民起义,黄巢起义的影响是( )

A.冲击唐朝统治 B.推翻唐朝统治

C.平定安史之乱 D.形成藩镇割据局面

4.(2021·河南·固始信合外国语中学七年级期中)唐朝灭亡后,在黄河流域先后出现了后梁、后唐、后晋、后汉、后周,而南方则出现吴、南唐、吴越、前蜀、后蜀、楚、闽、南汉、南平九个政权,这一局面的实质是( )

A.新政权的建立 B.唐末藩镇割据的延续

C.南北政权对峙 D.黄巢起义造成的混乱

5.(2021·河南驻马店·七年级期中)歌手河图在《不见长安》中唱到:“长安城有人歌诗三百,歌尽了悲欢”。下列属于曾经发生在长安城的“悲”的是

A.盘庚迁殷 B.开元盛世 C.安史之乱 D.黄巾起义

6.(2021·河南郑州·七年级期中)在中国封建社会,往往出现“天下大势,分久必合,合久必分”现象,唐朝灭亡后进入的分裂时期是

A.春秋战国 B.三国鼎立 C.五代十国 D.魏晋南北朝

7.(2021·河南三门峡·七年级期中)黄巢起义是唐末历史最久、遍及最广、影响最深的一场农民起义。下列对黄巢起义的描述,不正确的一项是( )

A.起义军的领导人是黄巢 B.起义军一度攻占长安

C.给唐朝统治以致命的打击 D.最终取得胜利建立政权

8.(2021·河南新乡·七年级期中)杜甫在《无家别》中写道:“寂寞天宝后,园庐但蒿藜(泛指杂草野草)。我里百余家,世乱各东西……四邻何所有?一二老寡妻”。造成这种社会惨象的是

A.安史之乱 B.宦官专权 C.藩镇割据 D.黄巢起义

9.(2021·河南师大附中七年级期中)“文武将吏,擅自署置,贡赋不入于朝廷,虽称藩臣,实非王臣也。”(选自《旧唐书》)该材料反映的实质问题是( )

A.君权与相权的矛盾

B.中央与地方的矛盾

C.汉族政权与少数民族政权的矛盾

D.文臣与武将的矛盾

10.(2021·河南南阳·七年级期中)“它结束了盛唐的神话,强大的帝国从此走下坡路,一去不回头,往昔的繁华,成为回忆。”这里的“它”是指

A.黄巢起义 B.安史之乱 C.陈胜、吴广起义 D.经济重心南移

11.(2021·河南三门峡·七年级期中)“待到秋来九月八,我花开后百花杀。冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲”。此诗作者要推翻的是( )

A.隋朝的统治 B.唐朝的统治 C.明朝的统治 D.清朝的统治

12.(2021·河南洛阳·七年级期中)下列选项中,不属于安史之乱爆发的主要原因的是

A.皇帝荒废朝政

B.杨贵妃得宠

C.节度使权力膨胀

D.军队战斗力薄弱

13.(2021·河南许昌·七年级期中)安史之乱对唐朝影响巨大,下列关于“安史之乱”的叙述错误的是

A.唐玄宗末年朝政腐败是安史之乱出现的原因之一 B.安史之乱后.唐朝国势由盛而衰

C.安史之乱严重破坏了北方地区的社会经济 D.安史之乱直接导致唐朝灭亡

14.(2021·河南信阳·七年级期中)从下面表格内容中可以获取的正确信息是

政权名称 存亡时间 开国君主 君主身份

后梁 907—923年 朱温 宣武节度使

后唐 923—936年 李存勖 河东节度使

后晋 936—947年 石敬瑭 河东节度使

后汉 947—950年 刘知远 河东节度使

后周 951—960年 郭威 邺都留守

A.后梁、后唐、后晋、后汉、后周这些政权都出现在南方

B.五个政权的开国君主都是手握兵权的武将

C.这些政权的出现,终止了唐末以来藩镇割据的局面

D.五个政权先后出现,表明当时政局稳定

15.(2021·河南平顶山·七年级期中)某校七年级一班的同学对唐朝的衰落进行研究,归纳了一些原因,正确的是

①杨贵妃受宠,导致了唐朝衰落②唐玄宗后期任人唯亲,政治环境恶化

③安史之乱使唐朝国势由盛转衰④黄巢起义给唐朝以致命的打击

A.①②④ B.②③④ C.①③④ D.①②③④

16.(2021·河南洛阳·七年级期中)唐朝从“小邑犹藏万家室”到“人烟断绝,千里萧条”的转折点是( )

A.开凿运河 B.安史之乱

C.黄巢起义 D.靖康之变

17.(2021·河南郑州·七年级期中)隋唐时期是我国蓬勃兴旺的隆盛时代,学习时绘制年代尺是一种学习方法。结合所学知识,并回答下列问题。

材料一

材料二

(1)结合材料一及所学知识,将中国历史隋唐时期的年代标尺示意图补充完整。

(2)根据上述材料一,指出黄巢起义对唐朝的影响。

(3)根据材料二,写出隋朝大运河的中心A为_______,北至B_______,南至C_______。

18.(2021·河南郑州·七年级期中)改革和创新是生产力不断发展的动力,也是一个民族进步的灵魂,自古以来中华民族就是富有创新精神的民族。结合所学知识,探究以下问题。

材料一:

A:“北通涿郡之渔商,南运江都之转输,其为利也博哉!”——唐朝皮日休 B:“千里长河一旦开,亡隋波浪九天来。”——唐代诗人胡曾《汴水》

材料二 (宋太祖)一日召赵普曰:“天下自唐季(末)以来,数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂地,其故何也?吾欲息天下之兵,为国家长久计,其道何如?”普曰:“此非他故,方镇(藩镇)太重,君弱臣强而已。今所以治之,亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”——《续资治通鉴长编》

材料三 隋朝统一全国后,对门第世家独霸政府的现象,进行改革,改用考试的方法,向平民阶层选拔新进官员。凡考试及格的知识分子,不问什么门第,一律委任官职……

——柏扬《中国人史纲》

(1)材料一中A、B两则材料评价的对象是什么?哪则材料对此对象的评价持肯定态度?(填序号即可)主要依据是什么?

(2)结合材料二,赵普认为唐末以来政局动乱的原因是什么?针对存在的这种问题,赵普给宋太祖提出了哪些解决措施?

(3)材料三反映了隋朝选拔人才的创新制度是什么?这一创新制度使选官标准发生了怎样的变化?

19.(2021·河南三门峡·七年级期中)阅读下列材料,回答问题。

材料一 以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。

——唐太宗

材料二 忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。

——杜甫《忆昔》

材料三 剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳。却看妻子愁何在,漫卷诗书喜欲狂。

——杜甫《闻官军收河南河北》

(1)唐太宗是如何“以古为镜”的

(2)材料二中的“开元”指的是谁的统治时期 “开元全盛日”为什么能够实现

(3)材料三反映了唐朝755~763年发生的哪一战乱景象

(4)从唐朝的兴衰中我们可以得到什么启示

20.(2021·河南周口·七年级期中)阅读下列材料,回答问题。

材料一:天宝(唐玄宗后期的年号)初年,中央禁军仅12万人,而边境十个军镇拥兵49万……胡人出身的边将安禄山身兼三镇节度使,拥兵15万……唐玄宗自杨贵妃入宫之后沉湎于饮酒声色之中,出现“春宵苦短日高起,从此君王不早朝”的现象。

材料二:“玄宗用姚崇、宋璟、张九龄则理,用宇文融、李林甫、杨国忠则乱。故用人得失,所系非轻。人皆以天宝十四年安禄山反为乱之始。臣独以为开元二十四年罢张九龄相,专任李林甫,此理乱之所分也。”

(1)根据材料一,归纳安史之乱爆发的原因。安史之乱历时几年之久?

(2)材料二说明唐朝衰亡的原因是什么?

(3)根据上述材料并结合所学知识,指出安史之乱的历史影响。

21.(2021·河南许昌·七年级期中)根据材料,回答问题。

“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廩俱丰实。九州道路无豺狼. ,远行不劳吉日出。”

——唐杜甫

(1)文中描写的是什么时候的景象

(2)这种全盛局面是在何时,因什么事件而被打破的

(3)该诗作者的诗因为深刻地反映了那个复杂动荡的时代,而被后世称为什么

(4)隋唐时期还有哪些盛世

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.A

【解析】

依据题干中的“由是方镇相望于内地,大者连州十余,小者犹兼三四。” “方镇”是指藩镇,可知反映的唐朝后期的藩镇割据。A符合题意;宦官专权材料中没有体现,B不合题意;唐朝后期,统治腐朽,宦官专权,藩镇割据严重,人民无法生存,发动了黄巢起义。C不合题意。持续八年之久的安史之乱,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫。唐朝的国势从此由盛转衰,各种矛盾越来越尖锐。D不合题意;由此分析可知, BCD不合题意,选择答案A。

2.D

【解析】

根据所学知识可知:公元878年黄巢领导的反抗唐朝政府黑暗腐朽残酷统治的农民起运动,是唐民变中历时最久,遍及最大,影响最深远的一场战争。黄巢之乱祸延大唐半壁江山,导致唐未国力大衰。故选项D符合题意;安禄山是唐朝的叛臣,是安史之乱的领导者,故选项A不符合题意;史思明是唐朝的叛臣,是安史之乱的领导者,故选项B不符合题意;姚崇是唐朝名相,故选项C不符合题意。故答案为D。

3.A

【解析】

结合所学可知,黄巢起义沉重打击了唐朝腐朽统治,加速了唐朝的灭亡。故A符合题意;唐宣武节度使朱全忠于公元907年篡唐称帝,改国号“梁”,史称后梁,至此,唐朝宣告灭亡,故B不符合题意;郭子仪平定了安史之乱。故C不符合题意;安史之乱后,唐朝形成了潘镇割据局面,故D不符合题意;故选A。

4.B

【解析】

根据所学可知,题干描述的局面史称“五代十国”,五代十国时期政权更迭频繁,其实质是唐末以来藩镇割据局面的延续,B项正确;新政权建立不属于实质,而是表象,排除A项;五代十国不是南北对峙的局面,排除C项;黄巢起义属于农民起义,它的影响是沉重打击唐朝统治,与唐朝灭亡后的局面无关,排除D项。故选B项。

5.C

【解析】

根据所学知识,唐朝的都城是长安,唐玄宗统治后期发生的安史之乱,叛军曾逼近长安,是唐朝由盛转衰的转折点,因此属于发生在长安城里的“悲”,C正确;商朝盘庚迁都到殷,殷是今天的安阳,与长安无关,排除A;开元盛世虽然与长安有关,但不属于“悲”,应属于“欢”,排除B;东汉末年的黄巾起义,与长安无关,排除D。故选C。

本题考查学生的识记能力和分析能力。掌握安史之乱过程、影响来解答此题。

6.C

【解析】

根据所学可知,五代是指907年唐朝灭亡后依次定都于中原地区的五个朝代,即后梁、后唐、后晋、后汉和后周。公元907年,唐朝灭亡后,朱温建立后梁,定都开封(今河南开封),五代十国开始, 960年,后周赵匡胤发动陈桥兵变,黄袍加身,篡后周建立北宋,五代结束,故C符合题意;西周结束后进入春秋战国时期,故A不符合题意;东汉灭亡后进入 三国鼎立时期,故B不符合题意;魏晋南北朝是中国历史上政权更迭最频繁的时期,主要分为魏蜀吴、两晋和南北朝时期,后隋朝统一全国,故D不符合题意。故选C。

7.D

【解析】

依据所学知识可知,878年至884年,黄巢领导了农民起义,这是唐末民变中历时最久,影响最深远的一场农民起义,黄巢之乱转战近半唐朝江山,起义军一度攻占长安,导致唐末国力大衰,但由于长期流动作战,没有稳定的后方,缺乏经济上的保障和群众基础,故而很难持久下去,使起义军最后失败,ABC三项的内容说法都是正确的,不符合题意;D项说法错误,但符合题意;故选D。

8.A

【解析】

根据“寂寞天宝后,园庐但蒿藜。我里百余家,世乱各东西。……四邻何所有?一二老寡妻。”结合所学知识可知,诗人所经历的“世乱”指的是安史之乱。755年,安禄山借口朝廷出现奸臣,和部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”。安史叛军从河北大举南下,先后攻占东都洛阳,又攻下潼关,逼近长安,唐玄宗仓皇逃往四川,太子李亨北上灵武,被拥立为帝,即唐肃宗。唐朝将镇守西北地区的精兵悉数内调,并在北方少数民族的援助下,反击叛军。安史叛军接连内乱,最终于763年被平定,A符合题意;宦官专权不是出现诗句现象的主要原因,B排除;安史之乱后形成藩镇割据局面,C排除;黄巢起义发生在唐末,D排除。故选择A。

9.B

【解析】

依据课本所学,安史之乱后唐朝的政治局面是藩镇割据,中央集权严重被削弱。由题干可知,各个藩镇不听从中央号令,俨然是“国中之国”,这反映了中央与地方矛盾加深。B项符合题意。由此可知ACD三项不合题意,故选择B。

从题干材料“文武将吏,擅自署置,贡赋不入于朝廷,虽称藩臣,实非王臣也。”提取关键信息:“擅自署置”、“贡赋不入 于朝廷”、“实非王臣也”可以判定是中央与地方的矛盾。

10.B

【解析】

结合所学可知,从755年开始持续八年的“安史之乱”对唐朝产生的影响是从此由盛转衰。安史之乱持续八年之久,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫,唐朝的国势由盛转衰,B项符合题意;唐朝末年的黄巢起义导致唐末国力大衰,唐朝瓦解,907年,朱温灭唐,A项不符合题意;陈胜、吴广起义发生在秦朝末年,C项不符合题意;D项和题意无关,排除。故选B。

11.B

【解析】

依据题干“冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲”的信息,结合所学知识可知,此诗句是黄巢的名句,他要推翻的是唐朝的统治,B符合题意;黄巢没有要推翻隋朝和明朝以及清朝的统治,ACD不符合题意;故选B。

12.D

【解析】

依据所学知识可知,开元末年之后,唐玄宗追求享乐,宠爱杨贵妃,任人唯亲,荒废朝政。社会上的各种矛盾尖锐,边疆形势也日趋紧张;各地节度使逐渐集军权、行政权和财权于一身,势力膨胀;安禄山一身兼任范阳等三地的节度使,担负东北地区防御重任,逐渐扩张势力。选项D军队战斗力薄弱与安史之乱爆发的主要原因无关,ABC项都相关,故选D。

13.D

【解析】

直接导致唐朝灭亡的是朱温建立后梁政权,D项符合题意;唐玄宗末年政治腐败是出现安史之乱的重要原因,安史之乱持续八年之久,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫,排除AC项;唐朝的国势由盛转衰;唐朝中央权力衰微,安史旧将和内地节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据的局面,排除B项。故选D项。

14.B

【解析】

根据表格信息“君主身份”可以看出,后梁、后唐、后晋、后汉、后周即五代的开国君主都是手握重兵武将,B正确;唐朝灭亡后,北方黄河流域先后出现后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个政权,不是出现在南方,排除A;五代政权的出现是唐末以来藩镇割据局面的延续,而不是终止,排除C;五代政权先后出现表明当时政局不稳,政权更迭频繁,排除D。故选B。

15.B

【解析】

根据所学知识可知:唐玄宗在位后期,宠爱杨贵妃,任用宠信奸臣杨忠等导致政治环境恶化,其自身逐渐怠慢朝政、腐化,以致造成安史之乱的后果,唐朝从此由盛转衰。黄巢起义给唐以致命打击。故②③④正确,B符合题意;杨贵妃受宠与唐朝衰落无直接和必然的关系,故①错误,排除ACD。故答案为B。

16.B

【解析】

依据所学可知,唐朝从“小邑犹藏万家室”到“人烟断绝,千里萧条”的转折点是安史之乱。755—763年,安史之乱持续八年之久,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫;唐朝的国势由盛转衰;唐朝中央权力衰微,安史旧将和内地节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据的局面。所以B项符合题意;A项是隋炀帝在位时开凿的,C项是给唐朝统治以致命的打击,D项是发生在北宋时期。由此分析ACD三项均不符合题意,排除,故选B。

17.(1)A.隋朝开凿大运河;B.贞观之治;C.开元盛世;D.安史之乱。

(2)黄巢起义导致唐末国力大衰,打击了唐朝政府的腐朽统治,冲击了最高统治者,加速了唐朝的灭亡。

(3)洛阳;涿郡;余杭。

【解析】

(1)依据所学可知:581年,外戚杨坚夺取北周政权,建立隋朝,定都长安。589年隋军灭陈,南北统一。为了加强南北交通,从605年起,隋朝开凿大运河,大大促进了南北经济的交流。618年,隋炀帝在江都被部将杀死,隋朝灭亡。同年在太原起兵反隋的贵族李渊进入长安,建立唐朝。李世民通过626年的“玄武门之变”登上皇位,李世民就是唐太宗,年号贞观。627-649年的唐太宗统时期,政治比较清明,经济发展较快,国力逐步加强,历史称当时的统治为“贞观之治”。武则天是我国历史上唯一的女皇帝,她的统治人称“政启开元,治宏贞观”。武则天之后的皇帝是唐玄宗,713-741年的唐玄宗统治前期,政治清明,经济空前繁荣,仓库充实,人口明显增加,唐朝进入全盛时期,历史上称为“开元盛世”。755-763年的唐玄宗统治后期,他贪图享乐,不理政事,造成朝政混乱,终于爆发“安史之乱”。唐朝从此日趋衰落。907年,唐朝灭亡。

(2)根据材料一,结合所学可知:黄巢起义是公元878年黄巢领导的反抗唐朝政府黑暗腐朽残酷统治的农民起乂运动,是王仙芝起义的后续,是唐末民变中,历时最久,遍及最大,影响最深远的一场战争。黄巢之乱祸延大唐半壁江山,导致唐未国力大衰,直接打击了唐朝政府的腐朽统治,冲击了最高统治者,加速了唐朝的灭亡。唐朝的开始时间是618年,唐朝灭亡的时间是907年。

(3)根据材料二,结合所学可知:隋炀帝时,为了加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治,开通了一条纵贯南北的大运河大运河以洛阳为中心,北达涿郡,南至余杭,全长2000多公里,是古代世界最长的运河,它的开通,大大加强了南北经济的交流。

18.(1)隋朝大运河:A材料:大运河的开通加强了南北地区的政治、经济和文化交流。

(2)方镇(藩镇)太重,君弱臣强;稍夺其权,制其钱谷,收其精兵。

(3)科举制;从注重门第出身到注重能力的变化;

【解析】

(1)根据所学知识,可知AB所说的为京杭大运河,根据材料“其为利也博哉!”可知大运河的开通加强了南北地区的政治、经济和文化交流,因此A为肯定态度,

(2)根据材料“方镇(藩镇)太重,君弱臣强而已”,可知方镇(藩镇)太重,君弱臣强;根据材料“惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣”,可知稍夺其权,制其钱谷,收其精兵。

(3)根据材料“改用考试的方法”,可知实行科举制;根据材料“向平民阶层选拔新进官员。凡考试及格的知识分子,不问什么门第,可知从注重门第出身到注重能力的变化。

19.(1)吸取隋朝速亡的历史教训,勤于政事,虚心纳谏,从善如流;制定法律,减省刑罚;减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产。(回答一点即可)

(2)唐玄宗。 唐玄宗统治前期,稳定政局,励精图治,重用贤能;整顿吏治,裁减冗员;发展经济,改革税制;注重文教,编修经籍,使唐朝进人鼎盛时期。(回答两点即可)

(3)安史之乱。

(4)提倡节俭,反对奢华,虚心纳谏;居安思危,重视军队建设;反腐倡廉,整饬吏治。(答出一点即可)

【解析】

(1)“以古为镜”指的是吸取隋朝灭亡的教训,唐太宗吸取隋朝速亡的历史教训,勤于政事,减省刑罚;发展生产,减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产。

(2)结合所学知识可知,开元是唐玄宗统治前期的年号。在前代帝王奠定的良好基础上,唐玄宗统治前期,励精图治,重用贤能姚崇等,整顿吏治,裁减冗员,发展经济,改革税制,注重文教,编修经籍,使唐朝进入鼎盛时期,历史上称作开元盛世。

(3)结合所学知识可知,杜甫《闻官军收河南河北》的写作背景是安史之乱,杜甫生活在唐朝由盛转衰的时期,经历了安史之乱。因为唐玄宗统治后期,追求享乐,任用奸诈的李林甫、杨国忠为相,朝政日趋腐败,导致社会矛盾尖锐,各地方节度使势力逐渐膨胀,中央与地方的力量对比失去平衡,形成外重内轻的局面,藩镇割据局面形成,安禄山趁机发动叛乱。

(4)结合所学知识可知,唐太宗、武则天和唐玄宗统治前期,提倡节俭、重用人才、重视发展生产,唐朝出现国力强盛的繁荣局面。唐玄宗统治后期,骄奢淫逸,引发安史之乱,唐朝由盛转衰。我们从唐朝的兴衰中我们可以得到的启示是:提倡节俭,反对奢华,虚心纳谏;居安思危,重视军队建设;反腐倡廉,整顿吏治等。

20.(1)中央与地方的力量对比失衡,形成外重内轻的局面。唐玄宗沉迷酒色,荒废朝政。八年之久。

(2)任人唯亲朝政腐败。(大意相同即可)

(3)安史之乱对社会经济造成极大破坏;使唐朝由盛转衰;逐渐形成了藩镇割据的局面,进一步削弱了中央的力量。(大意相同即可)

【解析】

(1)根据“中央禁军仅12万人,而边境十个军镇拥兵49万……”可得出中央与地方的力量对比失衡,形成外重内轻的局面。根据“唐玄宗自杨贵妃入宫之后沉湎于饮酒声色之中”可得出唐玄宗沉迷酒色,荒废朝政八年之久。

(2)根据“臣独以为开元二十四年罢张九龄相,专任李林甫,此理乱之所分也”可得出任人唯亲朝政腐败。

(3)根据所学,可概括得出安史之乱对社会经济造成极大破坏;使唐朝由盛转衰;逐渐形成了藩镇割据的局面,进一步削弱了中央的力量。

21.(1)开元盛世(唐玄宗统治时期也可)

(2)唐玄宗统治后期(755-763也可)安史之乱

(3)诗史

(4)“开皇之治”“贞观之治”“贞观遗风”(答出任一点即可)

【解析】

(1)根据材料“忆昔开元全盛日”、“稻米流脂粟米白,公私仓廩俱丰实”等信息可知,这指的是开元年间出现了盛世,也就是开元盛世(唐玄宗统治时期也可)。

(2)根据所学知识可得,安史之乱是中国唐代玄宗末年至代宗初年由唐朝将领安禄山与史思明背叛唐朝后发动的战争,是同唐朝争夺统治权的内战,为唐由盛而衰的转折点,全盛局面被安史之乱打破。

(3)根据所学知识可得,杜甫的诗因为杜甫的现实主义诗歌反映了唐代社会安史之乱前后的社会生活,是这个时期社会生活的真实记录,具有很高的史学价值,文学史上称杜甫的诗为诗史。

(4)根据所学知识可得,隋唐时期还有:隋朝建立后,隋文帝杨坚在北周的基础上开创的政治稳固、社会安定、民生富庶、文化繁荣的盛世局面“开皇之治”;贞观之治,是唐朝初年唐太宗李世民在位期间出现的政治清明、经济复苏、文化繁荣的治世局面。因其时年号为“贞观”(627年-649年) ,故史称“贞观之治”。

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源