人教版八年级生物上册 5.5 病毒 教案

文档属性

| 名称 | 人教版八年级生物上册 5.5 病毒 教案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 26.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-04-08 16:22:26 | ||

图片预览

文档简介

病毒

一、教学内容分析

《病毒》是人教版八年级上册《生物学》第五单元最后一章的教学内容。在前面介绍完生物圈中的动物、细菌、真菌等生物后,本章接着介绍病毒。病毒是一种特殊的生物,与其他各种生物不同,它没有细胞结构,不能独立生活,需要寄生到活细胞内才能生存。在学完所有有细胞结构的生物之后,再学习这类特殊生命形式,有助于学生整体把握生物界的几大类群,符合学生的认知规律。学习本章内容,还有利学生了解生物的多样性,体验丰富多彩的生物世界,培养学生热爱生物学科的情感。

二、学生学习情况分析

关于“病毒”学生已从生活中获得一定的感性认识,学习积极性较高,这是有利的方面。但似懂非懂的知识储备量却使学生在学习心理上会产生一定程度的迫切感和浮燥心理,这是阻碍学生学习的一个问题。另外由于病毒十分微小,它的生命活动过程无法观察,要求学生具有一定想象能力。同时初中生对资料的收集、分析、归纳能力较弱,受知识面的限制,语言表达能力在某些程度上制约了思维的拓展。因此教师要努力创设教学情境,并及时给予评价、鼓励,以保证学生快乐、主动学习的积极性。

三、教学设计思路

新课程改革要求教师面向全体学生,创设科学研究情境,促使学生学习方法转变,重视科学、技术和社会相互关系的理念渗透,帮助学生认识生物科学与社会发展的紧密联系,力求让学生在知识与技能、过程与方法、情感态度价值观三维目标等方面有所发展。 在2011版生物学课程标准中,关于病毒的内容要求为“描述病毒的主要特征以及它们与人类生活的关系”。本章教学中,除了知识目标达成以外,更应该结合病毒发现的科学史、生物技术发展、病毒与人类健康的关系等相关知识,引导学生认识到技术进步对于科学发展的促进作用、关注病毒与人类生活的关系,进行情感态度与价值观的渗透。本节课的教学手段主要是通过创设情境和学生活动贯穿教学始终。

四、教学目标

(一)知识方面

1.描述病毒的主要特征。

2.举列说出病毒与人类生活的关系。

(二)技能方面

运用多种方式收集查找资料,并进行汇报交流。

(三)情感态度与价值观方面

1.通过病毒发现的科学史,认同技术进步对于利学研究的促进作用。

2.关注病毒与人类生活的关系。

五、教学重点和难点

1.教学重点

病毒的主要特征,病毒与人类生活的关系。

2.教学难点

病毒的主要特征

六、教学准备

布置学生课前以小组为单位收集有关病毒及病毒引起的疾病的资料,准备发言资料便于课上交流。教师准备多媒体课件。

七、教学过程设计

教学内容 教师活动 学生活动 设计意图

情境导入 每到冬春季节,很多人都容易患流行性感冒。同学们还记得吗?上学期期末考之前,流感暴发,我们学校的流感疫情非常严重,有的班级每天请假的人数达到十几个之多。我们班也有几个同学跟着流行呢?流感这么厉害,你知道引起流感的元凶是什么吗? 2、课前,已经布置同学回去查阅了关于病毒引起的疾病的相关资料,哪个同学来说一说除了流感外,病毒还会引起哪些疾病? 3、这些疾病的罪魁祸首也都是——病毒。这节课我们就一起来学习第五章《病毒》(出示课题,板书)。 学生思考并回答: 病毒。 学生回答水痘或艾滋病等等由病毒引起的疾病。 从学生熟悉的生活事件入手,设置问题情境,创设学生探求新知的场景导入新课,激发了学生的学习兴趣和求知欲望 。

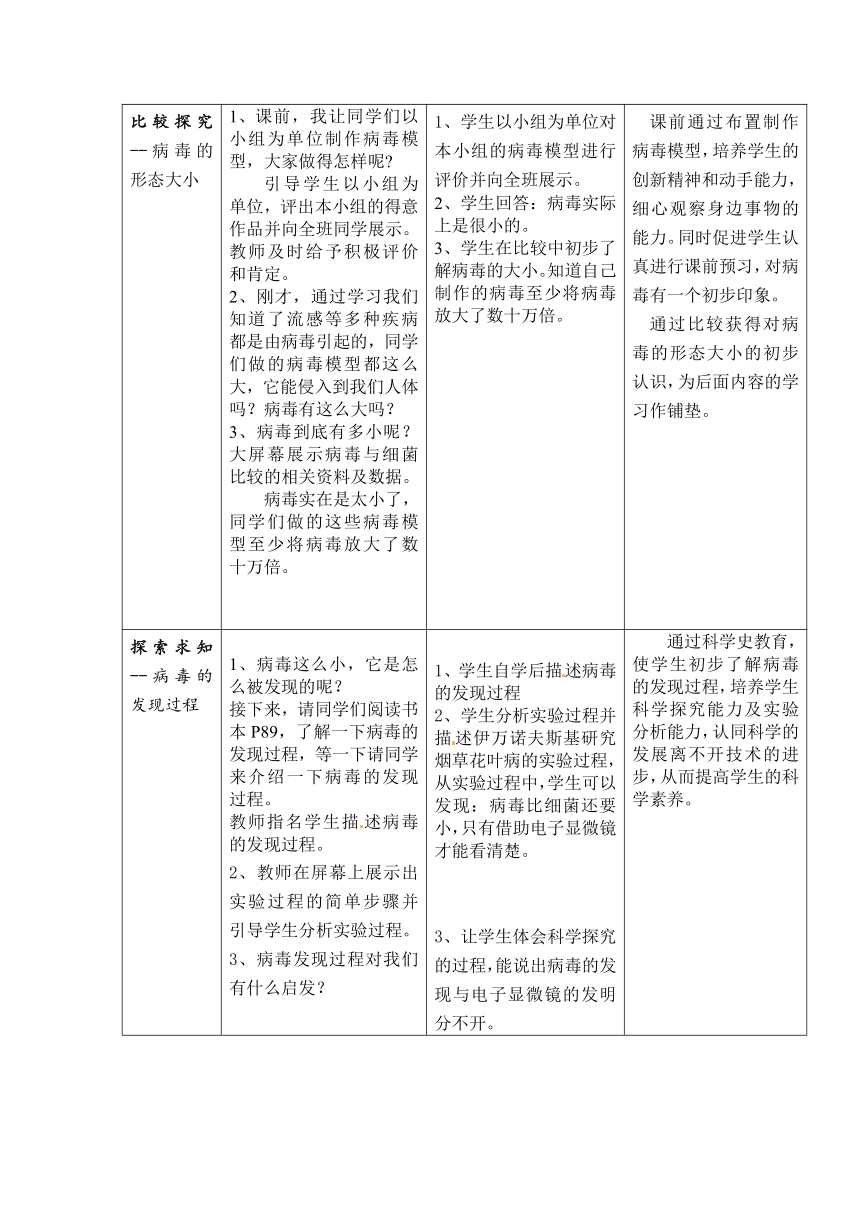

比较探究--病毒的形态大小 课前,我让同学们以小组为单位制作病毒模型,大家做得怎样呢 引导学生以小组为单位,评出本小组的得意作品并向全班同学展示。教师及时给予积极评价和肯定。 2、刚才,通过学习我们知道了流感等多种疾病都是由病毒引起的,同学们做的病毒模型都这么大,它能侵入到我们人体吗?病毒有这么大吗? 3、病毒到底有多小呢?大屏幕展示病毒与细菌比较的相关资料及数据。 病毒实在是太小了,同学们做的这些病毒模型至少将病毒放大了数十万倍。 学生以小组为单位对本小组的病毒模型进行评价并向全班展示。 学生回答:病毒实际上是很小的。 学生在比较中初步了解病毒的大小。知道自己制作的病毒至少将病毒放大了数十万倍。 课前通过布置制作病毒模型,培养学生的创新精神和动手能力,细心观察身边事物的能力。同时促进学生认真进行课前预习,对病毒有一个初步印象。 通过比较获得对病毒的形态大小的初步认识,为后面内容的学习作铺垫。

探索求知--病毒的发现过程 1、病毒这么小,它是怎么被发现的呢? 接下来,请同学们阅读书本P89,了解一下病毒的发现过程,等一下请同学来介绍一下病毒的发现过程。 教师指名学生描述病毒的发现过程。 2、教师在屏幕上展示出实验过程的简单步骤并引导学生分析实验过程。 3、病毒发现过程对我们有什么启发? 1、学生自学后描述病毒的发现过程 2、学生分析实验过程并描述伊万诺夫斯基研究烟草花叶病的实验过程,从实验过程中,学生可以发现:病毒比细菌还要小,只有借助电子显微镜才能看清楚。 3、让学生体会科学探究的过程,能说出病毒的发现与电子显微镜的发明分不开。 通过科学史教育,使学生初步了解病毒的发现过程,培养学生科学探究能力及实验分析能力,认同科学的发展离不开技术的进步,从而提高学生的科学素养。

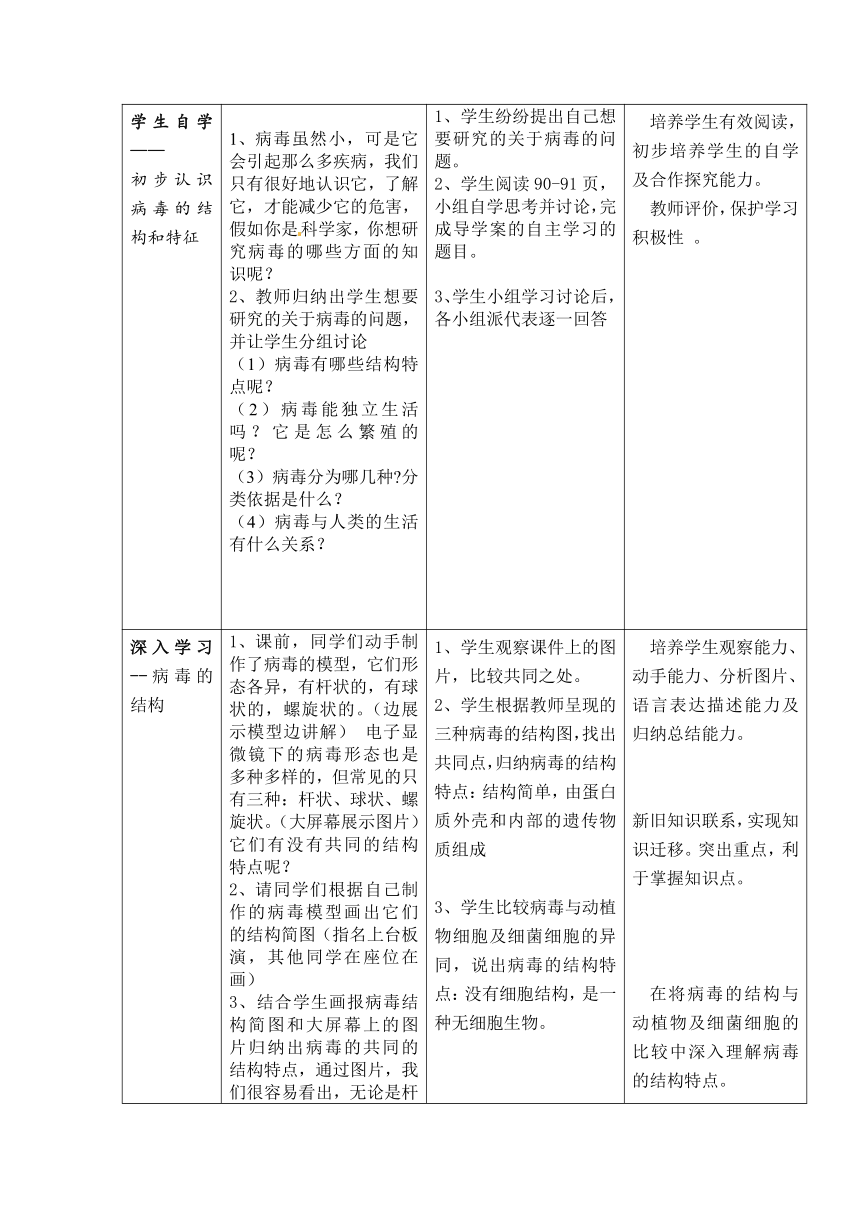

学生自学—— 初步认识病毒的结构和特征 病毒虽然小,可是它会引起那么多疾病,我们只有很好地认识它,了解它,才能减少它的危害,假如你是科学家,你想研究病毒的哪些方面的知识呢? 教师归纳出学生想要研究的关于病毒的问题,并让学生分组讨论 (1)病毒有哪些结构特点呢? (2)病毒能独立生活吗?它是怎么繁殖的呢? (3)病毒分为哪几种 分类依据是什么? (4)病毒与人类的生活有什么关系? 1、学生纷纷提出自己想要研究的关于病毒的问题。 2、学生阅读90-91页,小组自学思考并讨论,完成导学案的自主学习的题目。 3、学生小组学习讨论后,各小组派代表逐一回答 培养学生有效阅读,初步培养学生的自学及合作探究能力。 教师评价,保护学习积极性 。

深入学习--病毒的结构 课前,同学们动手制作了病毒的模型,它们形态各异,有杆状的,有球状的,螺旋状的。(边展示模型边讲解) 电子显微镜下的病毒形态也是多种多样的,但常见的只有三种:杆状、球状、螺旋状。(大屏幕展示图片)它们有没有共同的结构特点呢? 请同学们根据自己制作的病毒模型画出它们的结构简图(指名上台板演,其他同学在座位在画) 3、结合学生画报病毒结构简图和大屏幕上的图片归纳出病毒的共同的结构特点,通过图片,我们很容易看出,无论是杆状的,有球状的,还是螺旋状的,它们的结构都是相同的,即都是由蛋白质外壳和遗传物质组成的。 (2),如果把病毒的结构和细胞做下比较,它们的形态大小有什么差异呢?接下来,请学生阅读教材“想—想,议一议”的素材,思考: (1)病毒和细胞在形态大小方面有什么不同 (2) 根据病毒与细胞在形态大小上的差异,你能推测出病毒的结构与细胞有什么不同吗 (3)把病毒的结构与前面学过的动物细胞、植物细胞及细菌作比较,得出结论:病毒没有细胞结构,只有蛋白质外壳和遗传物质的特点。) 1、学生观察课件上的图片,比较共同之处。 2、学生根据教师呈现的三种病毒的结构图,找出共同点,归纳病毒的结构特点:结构简单,由蛋白质外壳和内部的遗传物质组成 3、学生比较病毒与动植物细胞及细菌细胞的异同,说出病毒的结构特点:没有细胞结构,是一种无细胞生物。 培养学生观察能力、动手能力、分析图片、语言表达描述能力及归纳总结能力。 新旧知识联系,实现知识迁移。突出重点,利于掌握知识点。 在将病毒的结构与动植物及细菌细胞的比较中深入理解病毒的结构特点。

释疑解惑--病毒的生活和繁殖 1、病毒结构如此简单,为什么人们却会谈“毒”色变?病毒如此微小,它如何维持自己的生命? 同学们,如果你是病毒,会选择什么样的方式生存下去呢?(引导学生推测) 2、同学们的推测是否正确呢?让我们在动画里寻找答案吧。 (播放动画,介绍病毒的结构和生活) 3、通过动画,学生直观的看到病毒的生活,鼓励学生进一步描述病毒繁殖过程。 4、拓展:病毒没有细胞结构,那它为什么还属于生物呢 病毒具备了生物的哪些特征? 学生作出推测。 观看教学录像,了解病毒的生命活动特点。 2、学生展开联想,对比多细胞生物的生活,归纳病毒的生命活动特点,理解病毒独特的生活方式——在活细胞内寄生繁殖。 3、学生描述病毒繁殖过程:只寄生在其它生物的活细胞里,靠自己的遗传信息,利用细胞内的物质,在寄主细胞内繁殖。 4、回顾生物的基本特征,展开联想,病毒能生活和繁殖,所以属于生物。 关于《病毒的结构和生活》的教学,比较抽象,就用播放动画和展示形象化的课件来展示,将抽象的问题形象化,有利学生进一步理解难点知识。通过多种学习途径,学生能够由感性认知上升到理性认知水平,深入生物微观世界。

病毒的种类 1、同学们制作的病毒模型姿态各异,电子显微镜下的病毒也是千姿百态(展示各种电子显微镜下的病毒照片,并简单介绍。) 2、提问:病毒千姿百态,如何给它们分类 引出分类的依据。 简单介绍植物病毒、动物病毒和细菌病毒(噬菌体)。 3、同学们会不会给你们制作的病毒模型分类呢? 1、了解不同病毒的形态,观察讨沦,认识病毒的种类。 2、小结病毒的分类,及分类依据。 初步了解生物的分类

体验生活--与人类的关系 1、病毒虽然小,可是它跟人类的关十分密切,它会引起各种疾病的。课前我已经布置同学 回去收集了关于病毒引起的疾病的相关资料,请同学们上台来介绍一下。 2、 刚才这几个同学的介绍说明很多疾病都是由病毒引起的。那么病毒对人类都是有害的吗?我们如何利用病毒为人类造福呢?(然后引导学生向纵深探究,病毒不只对人类有害,还会对人类有益,我们看待问题要用辩证的观点一分为二地看。)教师对学生的回答给予鼓励和积极评价,保护学生积极性。 3、展示病毒的危害性和人类对病毒的利用的文字及图片,教师讲解归纳。 4、课堂应用,如何用这节课所学的知识来预防甲型流感呢 1、学生上台结合图片介绍病毒的危害---会引起人类及动植物患病,导致 农业及养殖业减产。 2、指名学生上台与同学交流人类对病毒的利用的相关资料。 3、学生发挥想象,提出利用病毒制作疫苗,对易感人群进行注射预防等措施。 1、培养收集资料、分析、归纳能力。 2、培养学生用辩证的观点分析问题、解决问题的能力及发散思维能力 扩大学生知识面,体现学生主体,促学习方式转变,锻炼学生的胆量及语言表达能力。 培养学生理解知识,活学活用的能力。

知识整合—内容小结 假如让你是病毒,你会怎样进行自我介绍呢? 引导学生对本节课的主要内容进行归纳总结。 学生上台介绍。 结合大屏幕上的知识点对病毒的主要特征及与人类生活的关系进行归纳总结 对知识梳理,构建完整的知识体系。 体现学生主体,锻炼学生的归纳总结能力及语言表达能力。

课外拓展--课后作业 1、设计一份手抄报,宣传一下关于病毒的相关知识及预防办法。 2、结合课堂上的内容,查阅相关资料,课后举办一场关于病毒好与坏的辩论赛。 3、还有比病毒更小的生物吗?请同学们查阅相关资料,并进行课外阅读、分享。 学生利用课余时间完成。 学生阅读课外读物,了解相关知识,感叹生命的奇妙! 1、培养创新精神和动手能力,深化对本节课知识的理解巩固运用及延伸。 2、培养学生辨证看待问题的思维能力,语言表达及活动组织能力,培养学生养成查阅资料及课外阅读的习惯。 3、体现学生主体,促学习方式转变。扩大学生知识面。让学生了解“探索无止尽”!

板书设计

第五章 病毒

1、病毒的发现: 俄 伊万诺夫斯基

2、病毒的结构: 蛋白质外壳 + 遗传物质 (无细胞结构)

3、病毒的生活和繁殖:寄生在活细胞内繁殖

遗传信息 + 细胞内的物质 新的病毒

4、病毒的种类 动物病毒

(寄生细胞的不同) 植物病毒

细菌病毒

5、病毒与人类生活的关系 有害;导致各种疾病

有利:制作疫苗,基因治疗

九 课堂练习(课本练习:P92.1.)

(一)判断正误:

1.病毒没有细胞结构,不能独立生活。( )

2.病毒的个体很小,要用电子显微镜才能观察到。( )

3.病毒一旦侵入人体,就会使人患病。( )

(二)完成下面图解

大小 观察工具

种类 生活方式

病毒

结构 繁殖方式

十、达标检测:

1.20世纪初,科学家首次用哪种仪器观察到烟草花叶病( )

A.放大镜 B.电子显微镜 C.望远镜 D.高倍光学显微镜

2.病毒的结构是由什么组成的( )

A.细胞壁、细胞质、细胞核 B.细胞膜、细胞质、细胞核

C.纤维素外壳和由遗传物质构成的核心

D.蛋白质外壳和由遗传物质构成的核心

3.下列关于病毒的叙述不正确的是( )

A.病毒比细菌小得多 B.病毒的形状多样,有球形、杆形、蝌蚪形等

C.病毒都没有细胞结构 D.病毒对人类都有害

4.下列哪一项不是人类利用病毒为人类服务的实例 ( )

A.无脊椎动物病毒制成杀虫剂 B.给高烧病人注射青霉素

C.用噬菌体治疗烧伤病人的化脓性感染

D.给健康人注射流行性乙型脑炎疫苗

5.引起艾滋病、口蹄疫、烟草花叶病的病毒分别属于( )

A.人类病毒、细菌病毒、植物病毒 B.动物病毒、动物病毒、植物病毒

C.人类病毒、细菌病毒、植物病毒 D.动物病毒、细菌病毒、植物病毒

十一、教学反思

本章的主要内容是认识病毒的主要特征以及它们与人类生活的关系,除了知识目标外,本章内容还有利于进行情感、态度与价值观的渗透,引导学生辩证地看待病毒与人类生活的关系。本节课教学设计结构清晰,从学生已学过的微小生物——细菌导入,通过了解科学发现史、分析课前收集的图文资料、观看动画、小组讨论、归纳总结等方面进行探究性学习,注重评价。运用多媒体课件,把病毒的生命活动过程等微观的科学事实直观地表现出来,重点突出,提高了学习的积极性和有效性。从病毒的发现到人类合理利用病毒的学习中始终重视情感、价值观教育,培养学生学会辩证的对待事物。本节课教学策略选择适当,摈弃了灌输式的教学模式,多次创设教学情境,采用师生互动、生生互动的教学方式,充分调动学生参与课堂的积极性,发挥学生在课堂中的主体性。例如,教师布置学生课前收集病毒的相关资料,进行课上交流,切实提高学生收集资料的能力和表达交流能力,同时也提高了学生参与课堂的积极性;在学习病毒与人类生活的关系时,让学生在小组讨论的基础上结合课前准备的图片及相关资料,上台介绍病毒的利与害;课堂的最后,请学生对病毒进行总结概括,训练学生归纳总结的能力,也可以检测学生的学习效果;课后让学生进行课外阅读及动手制作病毒模型等等。这些方面很好地体现了课程标准的理念,有利于提高学生的生物科学素养。

一、教学内容分析

《病毒》是人教版八年级上册《生物学》第五单元最后一章的教学内容。在前面介绍完生物圈中的动物、细菌、真菌等生物后,本章接着介绍病毒。病毒是一种特殊的生物,与其他各种生物不同,它没有细胞结构,不能独立生活,需要寄生到活细胞内才能生存。在学完所有有细胞结构的生物之后,再学习这类特殊生命形式,有助于学生整体把握生物界的几大类群,符合学生的认知规律。学习本章内容,还有利学生了解生物的多样性,体验丰富多彩的生物世界,培养学生热爱生物学科的情感。

二、学生学习情况分析

关于“病毒”学生已从生活中获得一定的感性认识,学习积极性较高,这是有利的方面。但似懂非懂的知识储备量却使学生在学习心理上会产生一定程度的迫切感和浮燥心理,这是阻碍学生学习的一个问题。另外由于病毒十分微小,它的生命活动过程无法观察,要求学生具有一定想象能力。同时初中生对资料的收集、分析、归纳能力较弱,受知识面的限制,语言表达能力在某些程度上制约了思维的拓展。因此教师要努力创设教学情境,并及时给予评价、鼓励,以保证学生快乐、主动学习的积极性。

三、教学设计思路

新课程改革要求教师面向全体学生,创设科学研究情境,促使学生学习方法转变,重视科学、技术和社会相互关系的理念渗透,帮助学生认识生物科学与社会发展的紧密联系,力求让学生在知识与技能、过程与方法、情感态度价值观三维目标等方面有所发展。 在2011版生物学课程标准中,关于病毒的内容要求为“描述病毒的主要特征以及它们与人类生活的关系”。本章教学中,除了知识目标达成以外,更应该结合病毒发现的科学史、生物技术发展、病毒与人类健康的关系等相关知识,引导学生认识到技术进步对于科学发展的促进作用、关注病毒与人类生活的关系,进行情感态度与价值观的渗透。本节课的教学手段主要是通过创设情境和学生活动贯穿教学始终。

四、教学目标

(一)知识方面

1.描述病毒的主要特征。

2.举列说出病毒与人类生活的关系。

(二)技能方面

运用多种方式收集查找资料,并进行汇报交流。

(三)情感态度与价值观方面

1.通过病毒发现的科学史,认同技术进步对于利学研究的促进作用。

2.关注病毒与人类生活的关系。

五、教学重点和难点

1.教学重点

病毒的主要特征,病毒与人类生活的关系。

2.教学难点

病毒的主要特征

六、教学准备

布置学生课前以小组为单位收集有关病毒及病毒引起的疾病的资料,准备发言资料便于课上交流。教师准备多媒体课件。

七、教学过程设计

教学内容 教师活动 学生活动 设计意图

情境导入 每到冬春季节,很多人都容易患流行性感冒。同学们还记得吗?上学期期末考之前,流感暴发,我们学校的流感疫情非常严重,有的班级每天请假的人数达到十几个之多。我们班也有几个同学跟着流行呢?流感这么厉害,你知道引起流感的元凶是什么吗? 2、课前,已经布置同学回去查阅了关于病毒引起的疾病的相关资料,哪个同学来说一说除了流感外,病毒还会引起哪些疾病? 3、这些疾病的罪魁祸首也都是——病毒。这节课我们就一起来学习第五章《病毒》(出示课题,板书)。 学生思考并回答: 病毒。 学生回答水痘或艾滋病等等由病毒引起的疾病。 从学生熟悉的生活事件入手,设置问题情境,创设学生探求新知的场景导入新课,激发了学生的学习兴趣和求知欲望 。

比较探究--病毒的形态大小 课前,我让同学们以小组为单位制作病毒模型,大家做得怎样呢 引导学生以小组为单位,评出本小组的得意作品并向全班同学展示。教师及时给予积极评价和肯定。 2、刚才,通过学习我们知道了流感等多种疾病都是由病毒引起的,同学们做的病毒模型都这么大,它能侵入到我们人体吗?病毒有这么大吗? 3、病毒到底有多小呢?大屏幕展示病毒与细菌比较的相关资料及数据。 病毒实在是太小了,同学们做的这些病毒模型至少将病毒放大了数十万倍。 学生以小组为单位对本小组的病毒模型进行评价并向全班展示。 学生回答:病毒实际上是很小的。 学生在比较中初步了解病毒的大小。知道自己制作的病毒至少将病毒放大了数十万倍。 课前通过布置制作病毒模型,培养学生的创新精神和动手能力,细心观察身边事物的能力。同时促进学生认真进行课前预习,对病毒有一个初步印象。 通过比较获得对病毒的形态大小的初步认识,为后面内容的学习作铺垫。

探索求知--病毒的发现过程 1、病毒这么小,它是怎么被发现的呢? 接下来,请同学们阅读书本P89,了解一下病毒的发现过程,等一下请同学来介绍一下病毒的发现过程。 教师指名学生描述病毒的发现过程。 2、教师在屏幕上展示出实验过程的简单步骤并引导学生分析实验过程。 3、病毒发现过程对我们有什么启发? 1、学生自学后描述病毒的发现过程 2、学生分析实验过程并描述伊万诺夫斯基研究烟草花叶病的实验过程,从实验过程中,学生可以发现:病毒比细菌还要小,只有借助电子显微镜才能看清楚。 3、让学生体会科学探究的过程,能说出病毒的发现与电子显微镜的发明分不开。 通过科学史教育,使学生初步了解病毒的发现过程,培养学生科学探究能力及实验分析能力,认同科学的发展离不开技术的进步,从而提高学生的科学素养。

学生自学—— 初步认识病毒的结构和特征 病毒虽然小,可是它会引起那么多疾病,我们只有很好地认识它,了解它,才能减少它的危害,假如你是科学家,你想研究病毒的哪些方面的知识呢? 教师归纳出学生想要研究的关于病毒的问题,并让学生分组讨论 (1)病毒有哪些结构特点呢? (2)病毒能独立生活吗?它是怎么繁殖的呢? (3)病毒分为哪几种 分类依据是什么? (4)病毒与人类的生活有什么关系? 1、学生纷纷提出自己想要研究的关于病毒的问题。 2、学生阅读90-91页,小组自学思考并讨论,完成导学案的自主学习的题目。 3、学生小组学习讨论后,各小组派代表逐一回答 培养学生有效阅读,初步培养学生的自学及合作探究能力。 教师评价,保护学习积极性 。

深入学习--病毒的结构 课前,同学们动手制作了病毒的模型,它们形态各异,有杆状的,有球状的,螺旋状的。(边展示模型边讲解) 电子显微镜下的病毒形态也是多种多样的,但常见的只有三种:杆状、球状、螺旋状。(大屏幕展示图片)它们有没有共同的结构特点呢? 请同学们根据自己制作的病毒模型画出它们的结构简图(指名上台板演,其他同学在座位在画) 3、结合学生画报病毒结构简图和大屏幕上的图片归纳出病毒的共同的结构特点,通过图片,我们很容易看出,无论是杆状的,有球状的,还是螺旋状的,它们的结构都是相同的,即都是由蛋白质外壳和遗传物质组成的。 (2),如果把病毒的结构和细胞做下比较,它们的形态大小有什么差异呢?接下来,请学生阅读教材“想—想,议一议”的素材,思考: (1)病毒和细胞在形态大小方面有什么不同 (2) 根据病毒与细胞在形态大小上的差异,你能推测出病毒的结构与细胞有什么不同吗 (3)把病毒的结构与前面学过的动物细胞、植物细胞及细菌作比较,得出结论:病毒没有细胞结构,只有蛋白质外壳和遗传物质的特点。) 1、学生观察课件上的图片,比较共同之处。 2、学生根据教师呈现的三种病毒的结构图,找出共同点,归纳病毒的结构特点:结构简单,由蛋白质外壳和内部的遗传物质组成 3、学生比较病毒与动植物细胞及细菌细胞的异同,说出病毒的结构特点:没有细胞结构,是一种无细胞生物。 培养学生观察能力、动手能力、分析图片、语言表达描述能力及归纳总结能力。 新旧知识联系,实现知识迁移。突出重点,利于掌握知识点。 在将病毒的结构与动植物及细菌细胞的比较中深入理解病毒的结构特点。

释疑解惑--病毒的生活和繁殖 1、病毒结构如此简单,为什么人们却会谈“毒”色变?病毒如此微小,它如何维持自己的生命? 同学们,如果你是病毒,会选择什么样的方式生存下去呢?(引导学生推测) 2、同学们的推测是否正确呢?让我们在动画里寻找答案吧。 (播放动画,介绍病毒的结构和生活) 3、通过动画,学生直观的看到病毒的生活,鼓励学生进一步描述病毒繁殖过程。 4、拓展:病毒没有细胞结构,那它为什么还属于生物呢 病毒具备了生物的哪些特征? 学生作出推测。 观看教学录像,了解病毒的生命活动特点。 2、学生展开联想,对比多细胞生物的生活,归纳病毒的生命活动特点,理解病毒独特的生活方式——在活细胞内寄生繁殖。 3、学生描述病毒繁殖过程:只寄生在其它生物的活细胞里,靠自己的遗传信息,利用细胞内的物质,在寄主细胞内繁殖。 4、回顾生物的基本特征,展开联想,病毒能生活和繁殖,所以属于生物。 关于《病毒的结构和生活》的教学,比较抽象,就用播放动画和展示形象化的课件来展示,将抽象的问题形象化,有利学生进一步理解难点知识。通过多种学习途径,学生能够由感性认知上升到理性认知水平,深入生物微观世界。

病毒的种类 1、同学们制作的病毒模型姿态各异,电子显微镜下的病毒也是千姿百态(展示各种电子显微镜下的病毒照片,并简单介绍。) 2、提问:病毒千姿百态,如何给它们分类 引出分类的依据。 简单介绍植物病毒、动物病毒和细菌病毒(噬菌体)。 3、同学们会不会给你们制作的病毒模型分类呢? 1、了解不同病毒的形态,观察讨沦,认识病毒的种类。 2、小结病毒的分类,及分类依据。 初步了解生物的分类

体验生活--与人类的关系 1、病毒虽然小,可是它跟人类的关十分密切,它会引起各种疾病的。课前我已经布置同学 回去收集了关于病毒引起的疾病的相关资料,请同学们上台来介绍一下。 2、 刚才这几个同学的介绍说明很多疾病都是由病毒引起的。那么病毒对人类都是有害的吗?我们如何利用病毒为人类造福呢?(然后引导学生向纵深探究,病毒不只对人类有害,还会对人类有益,我们看待问题要用辩证的观点一分为二地看。)教师对学生的回答给予鼓励和积极评价,保护学生积极性。 3、展示病毒的危害性和人类对病毒的利用的文字及图片,教师讲解归纳。 4、课堂应用,如何用这节课所学的知识来预防甲型流感呢 1、学生上台结合图片介绍病毒的危害---会引起人类及动植物患病,导致 农业及养殖业减产。 2、指名学生上台与同学交流人类对病毒的利用的相关资料。 3、学生发挥想象,提出利用病毒制作疫苗,对易感人群进行注射预防等措施。 1、培养收集资料、分析、归纳能力。 2、培养学生用辩证的观点分析问题、解决问题的能力及发散思维能力 扩大学生知识面,体现学生主体,促学习方式转变,锻炼学生的胆量及语言表达能力。 培养学生理解知识,活学活用的能力。

知识整合—内容小结 假如让你是病毒,你会怎样进行自我介绍呢? 引导学生对本节课的主要内容进行归纳总结。 学生上台介绍。 结合大屏幕上的知识点对病毒的主要特征及与人类生活的关系进行归纳总结 对知识梳理,构建完整的知识体系。 体现学生主体,锻炼学生的归纳总结能力及语言表达能力。

课外拓展--课后作业 1、设计一份手抄报,宣传一下关于病毒的相关知识及预防办法。 2、结合课堂上的内容,查阅相关资料,课后举办一场关于病毒好与坏的辩论赛。 3、还有比病毒更小的生物吗?请同学们查阅相关资料,并进行课外阅读、分享。 学生利用课余时间完成。 学生阅读课外读物,了解相关知识,感叹生命的奇妙! 1、培养创新精神和动手能力,深化对本节课知识的理解巩固运用及延伸。 2、培养学生辨证看待问题的思维能力,语言表达及活动组织能力,培养学生养成查阅资料及课外阅读的习惯。 3、体现学生主体,促学习方式转变。扩大学生知识面。让学生了解“探索无止尽”!

板书设计

第五章 病毒

1、病毒的发现: 俄 伊万诺夫斯基

2、病毒的结构: 蛋白质外壳 + 遗传物质 (无细胞结构)

3、病毒的生活和繁殖:寄生在活细胞内繁殖

遗传信息 + 细胞内的物质 新的病毒

4、病毒的种类 动物病毒

(寄生细胞的不同) 植物病毒

细菌病毒

5、病毒与人类生活的关系 有害;导致各种疾病

有利:制作疫苗,基因治疗

九 课堂练习(课本练习:P92.1.)

(一)判断正误:

1.病毒没有细胞结构,不能独立生活。( )

2.病毒的个体很小,要用电子显微镜才能观察到。( )

3.病毒一旦侵入人体,就会使人患病。( )

(二)完成下面图解

大小 观察工具

种类 生活方式

病毒

结构 繁殖方式

十、达标检测:

1.20世纪初,科学家首次用哪种仪器观察到烟草花叶病( )

A.放大镜 B.电子显微镜 C.望远镜 D.高倍光学显微镜

2.病毒的结构是由什么组成的( )

A.细胞壁、细胞质、细胞核 B.细胞膜、细胞质、细胞核

C.纤维素外壳和由遗传物质构成的核心

D.蛋白质外壳和由遗传物质构成的核心

3.下列关于病毒的叙述不正确的是( )

A.病毒比细菌小得多 B.病毒的形状多样,有球形、杆形、蝌蚪形等

C.病毒都没有细胞结构 D.病毒对人类都有害

4.下列哪一项不是人类利用病毒为人类服务的实例 ( )

A.无脊椎动物病毒制成杀虫剂 B.给高烧病人注射青霉素

C.用噬菌体治疗烧伤病人的化脓性感染

D.给健康人注射流行性乙型脑炎疫苗

5.引起艾滋病、口蹄疫、烟草花叶病的病毒分别属于( )

A.人类病毒、细菌病毒、植物病毒 B.动物病毒、动物病毒、植物病毒

C.人类病毒、细菌病毒、植物病毒 D.动物病毒、细菌病毒、植物病毒

十一、教学反思

本章的主要内容是认识病毒的主要特征以及它们与人类生活的关系,除了知识目标外,本章内容还有利于进行情感、态度与价值观的渗透,引导学生辩证地看待病毒与人类生活的关系。本节课教学设计结构清晰,从学生已学过的微小生物——细菌导入,通过了解科学发现史、分析课前收集的图文资料、观看动画、小组讨论、归纳总结等方面进行探究性学习,注重评价。运用多媒体课件,把病毒的生命活动过程等微观的科学事实直观地表现出来,重点突出,提高了学习的积极性和有效性。从病毒的发现到人类合理利用病毒的学习中始终重视情感、价值观教育,培养学生学会辩证的对待事物。本节课教学策略选择适当,摈弃了灌输式的教学模式,多次创设教学情境,采用师生互动、生生互动的教学方式,充分调动学生参与课堂的积极性,发挥学生在课堂中的主体性。例如,教师布置学生课前收集病毒的相关资料,进行课上交流,切实提高学生收集资料的能力和表达交流能力,同时也提高了学生参与课堂的积极性;在学习病毒与人类生活的关系时,让学生在小组讨论的基础上结合课前准备的图片及相关资料,上台介绍病毒的利与害;课堂的最后,请学生对病毒进行总结概括,训练学生归纳总结的能力,也可以检测学生的学习效果;课后让学生进行课外阅读及动手制作病毒模型等等。这些方面很好地体现了课程标准的理念,有利于提高学生的生物科学素养。